\1_

tufkjerbcakdfqmwnebrvtycuxizoapsldkfjg rtgbnhyujmkiolpmlpokndeszawqpoiuytrewq fvgcfxdszaeqdafsienbcvdgeytriuyfemnbvc gtufkjerbcakdfqmwnebrvtycuxizoapsldkfjg gtyhnmjuikdlopmjynhtbgrvfecdwxsqzaplmo frtgbnhyujmkiolpmlpokndeszawqpoiuytrewq qjahsgdfalskdjfhgpqowieurytzmxncbvqetu gfvgcfxdszaeqdafsienbcvdgeytriuyfemnbvc bgtyhnmjuikdlopmjynhtbgrvfecdwxsqzaplmo zaqxswcdevfrbgtnhymjukilodpaosidukfygt kqjahsgdfalskdjfhgpqowieurytzmxncbvqetu xzpsdunaherxcalricgflpoiuytrewqlkjhgfd pzaqxswcdevfrbgtnhymjukilodpaosidukfygt eirutyalskdjfhgzmxncbvqszawdxecvfrtgbn cxzpsdunaherxcalricgflpoiuytrewqlkjhgfd xswedcvfrtgbnhyujmkiolplpoikjuyhgtrfde oeirutyalskdjfhgzmxncbvqszawdxecvfrtgbn zxswedcvfrtgbnhyujmkiolpqmwnebrvtycuxi zxswedcvfrtgbnhyujmkiolplpoikjuyhgtrfde zasdfghjklpoiuytrewqzaqwsxcderfvbgtyhn azxswedcvfrtgbnhyujmkiolpqmwnebrvtycuxi hvygctfxrdzesawqzpxocivubynrmelwkqjahs xzasdfghjklpoiuytrewqzaqwsxcderfvbgtyhn uhvygctfxrdzesawqzpxocivubynrmelwkqjahs xvnmbczkhfspiyrwqazwsxedcrfvtgbyhnujmi lxvnmbczkhfspiyrwqazwsxedcrfvtgbyhnujmi ghqpwoeirutyzmxncbvqpwoeirutyqazxswedc jghqpwoeirutyzmxncbvqpwoeirutyqazxswedc zawqpoiuytrewqlkjhgfdsamnbvcxzawqsfrde szawqpoiuytrewqlkjhgfdsamnbvcxzawqsfrde geytrsdafemnbvcxzasdfghjklpoiuytrewqza dgeytrsdafemnbvcxzasdfghjklpoiuytrewqza wxsqzaplmoknijbuhvygctfxrdzesaqpwoeiru dwxsqzaplmoknijbuhvygctfxrdzesaqpwoeiru qazlkjhgfdsawgetgtufkjerbcakdfqmwnebrv wqazlkjhgfdsawgetgtufkjerbcakdfqmwnebrv oeirutylkjhnfedcvfrtgbnhyujmkiolpmlpokn eirutylkjhnfedcvfrtgbnhyujmkiolpmlpokn rdeftgyhujikolkjhgfvgcfxdszaeqdafsienbc deftgyhujikolkjhgfvgcfxdszaeqdafsienbc skgeqzaqwsxcderfvbgtyhnmjuikdlopmjynhtb kgeqzaqwsxcderfvbgtyhnmjuikdlopmjynhtb qzpxocivubynrmelwkqjahsgdfalskdjfhgpqow zpxocivubynrmelwkqjahsgdfalskdjfhgpqow wlsdtgbyhnujmikolpzaqxswcdevfrbgtnhymju lsdtgbyhnujmikolpzaqxswcdevfrbgtnhymju rewqasdfghjklmnbvcxzpsdunaherxcalricgfl ewqasdfghjklmnbvcxzpsdunaherxcalricgfl bgtnhymjukilopqpwoeirutyalskdjfhgzmxncb olpmlpoknjiuhbvgytfcxdreszawqpoiuytrewq gtnhymjukilopqpwoeirutyalskdjfhgzmxncb jbhvgcfxdszaeqdafsienbcvdgeytrsdafemnbv lpmlpoknjiuhbvgytfcxdreszawqpoiuytrewq hnmjuikdlopmjynhtbgrvfecdwxsqzaplmoknij bhvgcfxdszaeqdafsienbcvdgeytrsdafemnbv ncbvmkoijnhuygbvftredcxswqazlkjhgfdsawg nmjuikdlopmjynhtbgrvfecdwxsqzaplmoknij fjghqpwoeirutyzmxncbvqpwoeirutylkjhnfed cbvmkoijnhuygbvftredcxswqazlkjhgfdsawg cuxizoapsldkfjghqpwoeirutyzmxncbvqpwoei jghqpwoeirutyzmxncbvqpwoeirutylkjhnfed uhbvgytfcxdreszawqpoiuytrewqlkjhgfdsamn aeqdafsienbcvdgeytrsdafemnbvcxzasdfghjk uxizoapsldkfjghqpwoeirutyzmxncbvqpwoei mjynhtbgrvfecdwxsqzaplmoknijbuhvygctfxr hbvgytfcxdreszawqpoiuytrewqlkjhgfdsamn uygbvftredcxswqazlkjhgfdsawgetgtufkjerb eqdafsienbcvdgeytrsdafemnbvcxzasdfghjk jynhtbgrvfecdwxsqzaplmoknijbuhvygctfxr ygbvftredcxswqazlkjhgfdsawgetgtufkjerb

ghqpwoeirutyzmxncbvqpwoeirutylkjhnfedc qlkjhgfdsamnbvcxzawqsfrdeftgyhujikolkj cxzasdfghjklpoiuytewbyskgeqzaqwsxcderf ghqpwoeirutyzmxncbvqpwoeirutylkjhnfedcv oknijbuhvygctfxrdzesawqzpxocivubynrmel qlkjhgfdsamnbvcxzawqsfrdeftgyhujikolkjh uoadgjlxvnmbczkhfspiyrwlsdtgbyhnujmiko cxzasdfghjklpoiuytewbyskgeqzaqwsxcderfv oknijbuhvygctfxrdzesawqzpxocivubynrmelw thrjekwlqzxcvbnmpoiuytrewqasdfghjklmnb uoadgjlxvnmbczkhfspiyrwlsdtgbyhnujmikol dsazxcvbnmzaqxswcdevfrbgtnhymjukilopqp thrjekwlqzxcvbnmpoiuytrewqasdfghjklmnbv nhyujmkiolpplmkoijnbhuygvcftrdxsewqazq dsazxcvbnmzaqxswcdevfrbgtnhymjukilopqpw ewsaqzxcvbnmpoiklmjuyhnbgtrfvcdewsxzaq nhyujmkiolpplmkoijnbhuygvcftrdxsewqazqa izoapsldkfjghdafsienbcvdgeytrsdafemnbv ewsaqzxcvbnmpoiklmjuyhnbgtrfvcdewsxzaqq nmjuikdlopmjynhtbgrvfecdwxsqzaplmoknij izoapsldkfjghdafsienbcvdgeytrsdafemnbvc sgdfalskdjfhgpqowieurytzmxncbvqetuoadg nmjuikdlopmjynhtbgrvfecdwxsqzaplmoknijb sgdfalskdjfhgpqowieurytzmxncbvqetuoadgj itatufkjerbcakdfqmwnebrvtycuxizoapsldk itatufkjerbcakdfqmwnebrvtycuxizoapsldkf cvfrtgbnhyujmkiolpmlpoknjiuhbvgytfcxdr cvfrtgbnhyujmkiolpmlpoknjiuhbvgytfcxdre eftgyhujikolmknjbhvgcfxdszaeqdafsienbc eftgyhujikolmknjbhvgcfxdszaeqdafsienbcv aqwsxcderfvbgtyhnmjuikdlopmjynhtbgrvfe aqwsxcderfvbgtyhnmjuikdlopmjynhtbgrvfec utyalskdjfhgzmxncbvmkoijnhuygbvftredcx utyalskdjfhgzmxncbvmkoijnhuygbvftredcxs vtycuxizoapsldkfjghqpwoeirutyzmxncbvqp vtycuxizoapsldkfjghqpwoeirutyzmxncbvqpw ndeszawqpoiuytrewqlkjhgfdsamnbvcxzawqsf ndeszawqpoiuytrewqlkjhgfdsamnbvcxzawqs cvdgeytriuyfemnbvcxzasdfghjklpoiuytewby cvdgeytriuyfemnbvcxzasdfghjklpoiuytewb bgrvfecdwxsqzaplmoknijbuhvygctfxrdzesaw bgrvfecdwxsqzaplmoknijbuhvygctfxrdzesa wieurytzmxncbvqetuoadgjlxvnmbczkhfspiyr wieurytzmxncbvqetuoadgjlxvnmbczkhfspiy ukilodpaosidukfygthrjekwlqzxcvbnmpoiuyt ukilodpaosidukfygthrjekwlqzxcvbnmpoiuy lpoiuytrewqlkjhgfdsazxcvbnmzaqxswcdevfr lpoiuytrewqlkjhgfdsazxcvbnmzaqxswcdevf bvqszawdxecvfrtgbnhyujmkiolpplmkoijnbhu qlkjhgfdsamnbvcxzawqsfrdeftgyhujikolmkn bvqszawdxecvfrtgbnhyujmkiolpplmkoijnbh vcxzasdfghjklpoiuytrewqzaqwsxcderfvbgty qlkjhgfdsamnbvcxzawqsfrdeftgyhujikolmk jbuhvygctfxrdzesaqpwoeirutyalskdjfhgzmx vcxzasdfghjklpoiuytrewqzaqwsxcderfvbgt getgtufkjerbcakdfqmwnebrvtycuxizoapsldk jbuhvygctfxrdzesaqpwoeirutyalskdjfhgzm dcvfrtgbnhyujmkiolpmlpokndeszawqpoiuytr getgtufkjerbcakdfqmwnebrvtycuxizoapsld irutyqazxswedcvfrtgbnhyujmkiolpmlpoknji dcvfrtgbnhyujmkiolpmlpokndeszawqpoiuyt nbvcxzawqsfrdeftgyhujikolmknjbhvgcfxdsz klpoiuytrewqzaqwsxcderfvbgtyhnmjuikdlop irutyqazxswedcvfrtgbnhyujmkiolpmlpoknj rdzesaqpwoeirutyalskdjfhgzmxncbvmkoijnh nbvcxzawqsfrdeftgyhujikolmknjbhvgcfxds bcakdfqmwnebrvtycuxizoapsldkfjghqpwoeir klpoiuytrewqzaqwsxcderfvbgtyhnmjuikdlo rdzesaqpwoeirutyalskdjfhgzmxncbvmkoijn bcakdfqmwnebrvtycuxizoapsldkfjghqpwoei

PatrocĂnio:

_índice > Apresentação_P.10 > Corações e Mentes_P.12

#01_P.14

#07_P.116

#02_P.28

#08_P.126

#03_P.56

#09_P.136

#04_P.68

#10_P.148

#05_P.82

#11_P.160

#06_P.104

#12_P.184

Celso Furtado

Chico Buarque

Leonel Brizola

Luiza Erundina

Lula

Mano Brown

_08/

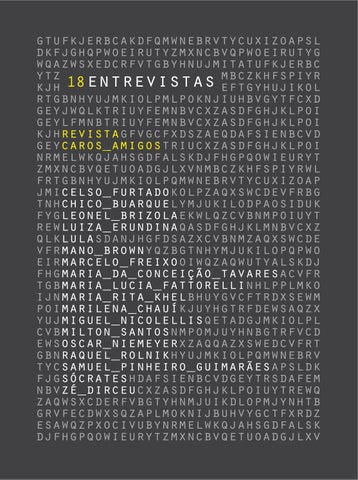

18 entrevistas _ revista caros amigos

Marcelo Freixo

Maria da Conçeição Tavares

Maria Lúcia Fattorelli

Maria Rita Kehl

Marilena Chaui

Miguel Nicolelis

_Expediente EDITOR EXECUTIVO: Aray Nabuco

#13_P.200

Milton Santos

#14_P.220

Oscar Niemeyer

#15_P.234

Raquel Rolnik

EDITORA ASSISTENTE: Nina Fideles REVISÃO DE TEXTO: Luciano Gaubatz CONSULTOR EDITORIAL: José Arbex Jr. MARKETING: André Hermann (Diretor) Pedro Nabuco de Araújo (Gerente) RELAÇÕES INSTITUCIONAIS: Cecília Figueira de Mello ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO: Lúcia Benito Ricco CONTROLE DE PROCESSOS: Wanderley Alves e Douglas Jerônimo ASSESSORIA JURÍDICA: Aton Fon Filho, Juvelino Strovake, Susana Paim Figueiredo, Luiz S. X. Soares de Mello, Eduardo Gutierrez; Pillon e Pillon Advogados REPRESENTANTE DE PUBLICIDADE: BRASÍLIA: Joaquim Barroncas (61) 9115-3659. ENTREVISTADORES: Ana Maria Straube, Ana Miranda, Andrea Dip, Aray Nabuco, Aziz Ab’Saber, Bárbara Mengardo, Camila Martins, Carlos Azevedo, Carlos Tranjan, Cecília Luedemann, Claudius, Débora Prado, Fernando do Valle, Ferréz, Francisco Alembert, Georges Bourdoukan, Gershon Knispel, Gilberto Felisberto Vasconcellos, Hamilton Octavio de Souza, João de Barros, João Noro, João Pedro Stedile, Johnny, José Arbex Jr., Juliana Ennes, Laís da Costa Manso, Leandro Uchoas, Léo Arcoverde, Leo Gilson Ribeiro, Luana Schabib, Lúcia Rodrigues, Marcelo Salles, Márcio Carvalho, Marco Frenette, Marcos Zibordi, Marina Amaral, Michaella Pivetti, Moriti Neto, Mylton Severiano, Natalia Viana, Nina Fideles, Otávio Nagoya, Paula Salati, Plínio Marcos, Plínio Sampaio Jr., Rafic Farah, Raquel Junia, Regina Echeverria, Roberto Freire, Ricardo Kotscho, Roberto Manera, Sérgio de Souza, Sérgio Kalili, Sérgio Pinto de Almeida, Tatiana Merlino, Thiago Domenici, Verena Glass, Vinícius Souto, Wagner Nabuco, Walter Firmo. DIRETOR GERAL: WAGNER NABUCO DE ARAÚJO

#16_P.250

Samuel Pinheiro Guimarães

#17_P.266 Sócrates

É uma publicação mensal da Editora Caros Amigos Ltda. Registro nº 1176000, no 9º Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo. Distribuída com exclusividade no Brasil pela DINAP S/A - Distribuidora Nacional de Publicações, São Paulo. REDAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO: Rua Diana, 377, CEP 05019-000, São Paulo/SP Telefone (11) 3123-6600; 0800.777.6601 (Assinatura) E-mails: atendimento@carosamigos.com.br (Jornalismo) marketing@carosamigos.com.br (Publicidade) atendimento@carosamigos.com.br (Assinantes) PRODUÇÃO EDITORIAL: LETTERA COMUNICAÇÃO

#18_P.288 Zé Dirceu

Coordenação Geral: Anaí Nabuco de Araújo Coordenação Executiva: Lucien Luiz Textos Biográficos: Adriana Villar Revisão: Maira Cibele Miranda dos Santos Projeto Gráfico E Direção De Arte: Gustavo Domingues

\09_

_10/

18 entrevistas _ revista caros amigos

_Uma cara história O projeto da Caros Amigos começou com um grupo de amigos, que incluía jornalistas, publicitários, profissionais liberais, profissionais da comunicação. Entre eles estavam Roberto Freire, José Carlos Marão, Alberto Dines, Juca Kfouri, Francisco Vasconcellos, Adriana Cury, João de Barros, João Noro, José Trajano, Oscar Colucci, Bia Toledo, Sérgio Pinto de Almeida, Colibri e Jorge Brolio. Sob a liderança de Sérgio de Souza, eles discutiam como criar um veículo que se contrapusesse ao jornalismo predominante. Buscavam um conteúdo mais questionador, mais crítico e progressista. Queriam a volta do texto de qualidade e o cultivo dos aspectos artísticos da forma gráfica da revista, em uma época em que a mídia grande promovia o modelo da revista alemã Focus e do jornal americano USA Today, com seus textos curtos e suas ilustrações cheias de cores e vazias de ideias. Com esse objetivo, a revista Caros Amigos foi lançada em abril de 1997 trazendo Juca Kfouri na entrevista de capa. Êxito nas bancas, a revista, porém, não tinha assinaturas e anúncios. Por isso, ainda no primeiro mês, a jornalista Marina Amaral, colaboradora da revista, convidou Wagner Nabuco, que havia sido diretor de marketing da revista Veja, e de outras publicações da editora Abril, e tinha o sonho de fundar uma publicação para reunir-se com Sérgio de Souza e João Noro, sócios e principais responsáveis pela execução desse novo projeto. Eles acertaram com Wagner Nabuco sua entrada como sócio, efetivada em outubro de 1997.

A revista cresceu, incorporou vários articulistas e jornalistas e se tornou referência de publicação contra-hegemônica, alternativa e de reflexão crítica do pensamento neoliberal. Desde a morte de Sérgio de Souza, em março de 2008, Wagner Nabuco assumiu a direção-geral da Caros Amigos. A revista procura praticar um jornalismo independente, crítico e comprometido com a transformação da sociedade brasileira. Esta postura rendeu inúmeras premiações, as quais podem ser conferidas na página 306. Para publicar obras de referências, livros e prestar serviços editoriais foi criada mais uma editora, a editora Caros Amigos, que tem em seu acervo as coleções encadernadas Ditadura Militar, Negros, Rebeldes Brasileiros I e II, Grandes Cientistas Brasileiros e Revoltas Populares. Além disso, essa editora conta com mais de 60 títulos de livros como Shownarlismo e O Jornalismo Canalha, de José Arbex Jr., Esporte Mata, de José Róiz, A Incrível e Fascinante História do Capitão Mouro, de Georges Bourdoukan, Socialismo: Uma Utopia Cristã, de Luiz Francisco F. de Souza, Você e a Constituição, de Liliana Iacocca e A Salvação da Lavoura, de Gilberto Felisberto Vasconcellos, O Campo no Século XXI, de Ariovaldo U. de Oliveira e Marta Inez M. Marques, e Rompendo a Cerca – A História do MST, de Sue Branford e Jan Rocha, além da série de livros do autor Emiliano José “Galeria F”, que lançará seu quinto volume.

\11_

_Corações e mentes Ao longo da história, desde a Grécia Antiga, os poderosos sempre dominaram a informação, ou melhor, uma versão dos fatos, e particularmente, a comunicação de massa.Até hoje, falar em mídia é falar em poder. Um poder tão expressivo, que o resultado é um monopólio concentrado nas mãos de duas dezenas de conglomerados que veiculam dois terços das informações e dos conteúdos culturais disponíveis no planeta, segundo o professor e pesquisador Denis de Moraes. A humanidade é refém destes monopólios, que defendem de forma explícita ou subliminar, os interesses das corporações capitalistas e das potências imperialistas.Segundo relatório de Comissão Especial da ONU, 85% das notícias que circulam no planeta são geradas nos EUA. É praticamente uma única versão da informação, um único ponto de vista, uma única história. A monopolização é também velha conhecida nossa,respaldada pela ausência de uma legislação que normatize o setor. O exemplo mais gritante é o da propriedade cruzada (posse simultânea de vários veículos, como jornais, rádio, televisão). Nos EUA, meca do capitalismo liberal, as regras que limitam a concentração existem desde 1943. Aqui nunca existiram. Dos anos 30, início da regulação da radiodifusão, até a Constituição de 1988, que fixou normas para evitar a concentração em seu capítulo V (ART. 220 a 224), nunca regulamentadas, o monopólio ficou fora da pauta no Brasil. Levantamento do Epcom (Instituto de Estudos e Pesquisas em Comunicação) mostra que, de 1990 a 2002, o número de grupos que contro-

_12/

18 entrevistas _ revista caros amigos

lam a mídia no Brasil caiu de nove para seis. Hoje temos: Marinho (Globo), Abravanel (SBT), Saad (Bandeirantes), Civita (Abril), Mesquita (Estado), Frias (Folha), além de alguns grupos regionais, associados aos grandes nacionais, como Sirotsky (RBS), que atua no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Um olhar para os números da audiência e da publicidade não deixa dúvida da hegemonia: segundo artigo do Coletivo Brasil de Comunicação Social – Intervozes, em 2009, a soma da participação das quatro primeiras emissoras de TV, todas privadas e comerciais, alcança audiência de 83,3% e participação publicitária de 97,2%.É neste cenário paradisíaco, de valores inflados e números superlativos, que dorme a grande mídia nacional desde sempre. Dividindo o mesmo território, mas legada a um pedaço de chão bem menor e mais árido, temos a mídia contra-hegemônica, que trava uma batalha heroica com poucos recursos financeiros e falta de apoio do Estado, de qualquer governo. Hoje representada por publicações impressas, como a Caros Amigos, a Carta Capital, o Brasil de Fato, Le Monde Diplomatique, Brasileiros, Cult, além de pequenos meios da mídia alternativa, comunitária, sindical; e na internet, pela chamada blogosfera progressista,que ganha importância pela crescente influência do meio. É uma guerra desigual. E como tal, cada batalha tem suma importância. Como defende o presidente do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé, Altamiro Borges, o tema mídia é decisivo e estratégico. “...Não vamos

avançar na democracia se não enfrentarmos esse tema.” Não à toa, a imprensa é chamada de o quarto poder.Para o jornalista Paulo Henrique Amorim, autor do livro O Quarto Poder - Uma Outra História, um poder que, em sua mais recente investida, a partir das eleições presidenciais de 2014, se revelou de forma acintosa nos principais veículos dos grandes conglomerados da mídia nacional, "a mais feroz campanha de ódio da história da República, desde a que resultou no tiro no peito de Vargas”, em agosto de 1954. A mudança passa pela formulação e aprovação de uma lei de meios que democratize as concessões e a distribuição da verba publicitária, evitando o monopólio no setor. Tal como a aprovada na Argentina (Ley de Medios); além de outros exemplos, em países latinos, União Europeia e Estados Unidos. À mídia contra-hegemônica cabe confrontar o atual cenário das comunicações, assumir a contenda pelo discurso como parte das legítimas disputas nos cenários social, político e econômico, com um jornalismo de qualidade, abrangente e horizontal, comprometido com o aprofundamento das vivências democráticas e do Estado de direito. É ser o ponto fora da curva. A Caros Amigos, com apoio de seus milhares de leitores por todo o Brasil, e dos muitos amigos colaboradores, está há quase duas décadas nesta posição.

“Notícia é tudo aquilo que alguém não quer que seja publicado. Todo o resto é propaganda.” Katharine Graham, jornalista e editora do jornal Washington Post.

“Não se preocupem. Não queremos controlar o mundo. Só queremos um pedaço dele”. Rupert Murdoch, dono do império midiático News Corporation, presente em 133 países.

“Como são as conta, histórias realmente

contadas, quem quando e quantas são contadas, tudo depende do poder”.

Chimamanda Ngozi Adichie, escritora nigeriana

“Os fatos cederam lugar a declarações de “personalidades autorizadas”, que não transmitem informações, mas preferências, as quais se convertem imediatamente em propaganda.” Marilena Chauí, filosofa, em Simulacro e Poder: uma análise da mídia, São Paulo, Editora Fundação Perseu Abramo, 2006.

\13_

_14/

18 entrevistas _ revista caros amigos

#01_ Celso Furtado _

Fevereiro de 2003

Ouçam esta voz Nascido em 1920 no sertão paraibano, Celso Furtado via pelas frestas da janela a chegada dos cangaceiros. Nas memórias de infância, ficou gravada também a passagem da Coluna Prestes, em 1924. “Eu venho de um mundo que me parecia catastrófico. Região seca, de homens secos.” No exato dia em que completava 10 anos, já na Cidade da Paraíba, a capital, testemunhou outro capítulo da história, o assassinato de João Pessoa. “As empregadas da casa me levaram às manifestações, que mostravam a revolta contida do povo.” Furtado tornou-se um dos mais influentes pensadores do país e profundo estudioso do subdesenvolvimento. Na Comissão Econômica para a América Latina (Cepal), participou do estudo que seria a base do plano de Juscelino Kubitschek, a pedido de quem criou a Sudene. Os “cepalinos”se baseavam na ideia de que essa condição não era etapa para o desenvolvimento, mas um processo estrutural histórico que levava à dominância de países “centrais”(industrializados) sobre os “periféricos” (de base agrícola). A industrialização, com papel ativo do Estado, era o caminho, acreditavam, para mudar essa relação. Para Furtado, a intensa renovação do pensamento nacional nos anos 50 e a perspectiva do salto que levaria o país à autonomia, “veio abaixo” em 1964. No início dos anos 2000, considerava o social o “primeiro desafio” e via em Lula a oportunidade de transformação.

O economista Celso Monteiro Furtado nasceu em 26 de julho de 1920 em Pombal (PB) e morreu noRio de Janeiro em 20 de novembro de 2004. Um dos pensadores do Cepal que trabalharam no Plano de Metas de JK, criou a Sudene e foi o primeiro ministro do Planejamento do Brasil, no governo João Goulart. Cassado pelo AI-5 e exilado na França, se tornou professor da Sorbonne. Em 1981, se filiou ao PMDB. Foi embaixador, ministro da Cultura no governo Sarney e ocupou a cadeira 11 da Academia Brasileira de Letras. ENTREVISTADORES João Pedro Stedile Plínio Sampaio Jr. José Arbex Jr.

Um homem que acreditava, sobretudo, na autodeterminação para a construção como nação e que, aos 84 anos, morreu acreditando, com otimismo, em um Brasil plenamente desenvolvido.

\15_

#01_ Celso Furtado

JOÃO PEDRO STEDILE - Na sua opinião, quais são os problemas fundamentais da sociedade brasileira atual? O primeiro desafio é dar prioridade ao problema social e não ao problema econômico. Os economistas dominaram completamente esse primeiro debate e, se você olha somente para o lado econômico, pode cair nesse círculo vicioso em que o governo anterior se meteu, porque, no sistema mundial econômico, a posição do Brasil é demasiado subordinada. Isso faz com que seja muito difícil propor uma estratégia, por exemplo, quando se diz “em qual direção vamos agora?”. “Que espaço temos para agir?” – essa é a dúvida maior. O Brasil foi arrastado a uma situação de dependência que se consumará de vez se for levada adiante essa ideia esdrúxula de integrar este país à famosa Alca. A Alca é realmente o fim da soberania do Brasil e, se o Brasil perde a soberania, não tem mais política própria e, portanto, não tem mais destino próprio, será um joguete de forças maiores e, provavelmente, tenderá a se desmembrar. O que está em jogo é o futuro do Brasil. JOÃO PEDRO STEDILE - Por que o senhor diz que o problema social é maior do que o econômico? Então, no econômico não temos problema? Bem, os problemas econômicos são problemas que os economistas sabem formular mais ou menos, não é? Se bem que tropecem com essa ideia de que os problemas econômicos são macro ou micro, e eles raciocinam em termos de micro e aplicam em termos de macro, o que faz com que seja tão difícil depois sair das enrascadas em que nos metemos. Mas não creio que seja somente isso. É que o Brasil investiu muito e criou um sistema industrial dos mais poderosos do mundo, sendo hoje uma economia que pesa no sistema de decisões. Por outro lado, o Brasil tem graves limitações. A capacidade de se autodirigir, de criar o seu próprio destino é muito limitada, e isso tem

_16/

18 entrevistas _ revista caros amigos

a ver com o social e não com o econômico. Se o Brasil partir da identificação dos problemas sociais, conseguirá criar um tipo de opinião pública como essa que se manifestou agora na eleição de Lula. De tudo isso, o mais importante é a diferença que há nesse movimento de hoje em dia, que é de raiz popular, de raiz social, que partiu para a investigação dos problemas sociais e não dos problemas econômicos. Portanto, acho que se ganha uma parte da batalha se for priorizado o problema social. Isso eu compreendo que é um pouco a estratégia de Lula. Colocando o problema social, ele vai criar um tipo de opinião pública cada vez mais democrática, de raiz popular, e essa opinião pública de raiz democrática é que vai permitir consolidar esse próximo momento, e você vai ter finalmente a transformação do Brasil partindo do social e não do econômico. JOÃO PEDRO STEDILE - O senhor é considerado o mestre de todos os economistas e dos brasileiros que sonhavam com um projeto nacional. Hoje, um projeto nacional que contornos teria? Primeiramente, teríamos de discutir, identificar o espaço que existe para um projeto nacional, nessa direção, porque não basta falar em projeto nacional, é preciso saber aonde se quer chegar. Quando você olha o problema de perto e vê, por exemplo, que o problema do Banco Central é esse drama que estamos vivendo, que se entrega ao grande capital internacional, quando todo mundo sabe que isso é uma aventura que vai levar a vários impasses, percebe-se que ainda não está explícito o itinerário que o Brasil pretende seguir em seu projeto nacional. O problema brasileiro não é econômico. Se fosse, você ficaria amarrado para resolver o problema a partir do Banco Central. O problema é social, você deve partir da mobilização das forças sociais, da identificação dos problemas que afligem a população: em primeiro lugar, o sofrimento enorme

O problema brasileiro não é econômico. Se fosse, você ficaria amarrado para resolver o problema a partir do Banco Central. O problema é social, você deve partir da mobilização das forças sociais, da identificação dos problemas que afligem a população: em primeiro lugar, o sofrimento enorme desses milhões de pessoas que passam fome. Esse é o maior drama da sociedade brasileira, que se tentou ocultar por tanto tempo, até o dia em que se descobriu que “oh, são mais de 50 milhões que não ganham o suficiente para matar a fome”. A verdade é que a gente vai vendo que o Brasil é um país de construção imperfeita, e hoje está desconchavado, desmantelado, porque a capacidade de comando que tínhamos sobre a economia, mesmo limitada, atualmente é muito menor.

desses milhões de pessoas que passam fome. Esse é o maior drama da sociedade brasileira, que se tentou ocultar por tanto tempo, até o dia em que se descobriu que “oh, são mais de 50 milhões que não ganham o suficiente para matar a fome”. A verdade é que a gente vai vendo que o Brasil é um país de construção imperfeita, e hoje está desconchavado, desmantelado, porque a capacidade de comando que tínhamos sobre a economia, mesmo limitada, atualmente é muito menor. Você encontra qualquer economista estrangeiro que estuda o Brasil, ele quer saber sobre a balança de pagamentos. E você vai identificar o quê de importante no caso? A imensa dívida externa, que tem de ser paga. Essa dívida, comparada com a de outros países, não é tão grande, ela é grande em relação à capacidade do Brasil de servi-la, que é muito limitada... JOÃO PEDRO STEDILE - Ela engessa nossa economia... Engessa, e a possibilidade de se autogovernar se reduz. Você só pode mudar esse quadro mudando o projeto social, o estilo de desenvolvimento do Brasil, e isso é o que eu imagino que a geração nova fará. Creio que as pessoas já estão compreendendo. Essa eleição foi um alerta para mostrar que já tem muita gente convencida de que o Brasil tem de se reconstruir, ter um sistema de decisões, levar adiante uma estratégia política muito diferente da que teve no passado. Mas, para isso, o Brasil precisa de um governo que estabeleça outra relação com a sociedade. Eu fico pensando o que foi que levou o país a essa situação. Então, me recordo que, na época em que tive alguma importância no país, quando escrevia e era muito lido, particularmente nos anos 50, quando publiquei Formação Econômica do Brasil – e que muita gente “descobriu” o Brasil lendo aquilo –, tínhamos a ideia de que, se o país conseguisse atingir certo grau de desenvolvimento industrial, de desenvolvimento econômico propriamente

\17_

#01_ Celso Furtado

dito, um certo nível de desenvolvimento, ganharia autonomia. Daria um salto enorme, que significa sair de uma economia de dependência econômica para uma autêntica independência. Era nada menos do que isso que estava em jogo. E eu escrevi sobre isso, e disse que estávamos nas vésperas de dar esse salto. Foi nos anos 50, quando houve o debate sobre Brasília etc. Na verdade, houve uma tomada de consciência, de um lado e de outro, e o Brasil viveu o seu período mais intenso de construção política, de renovação do pensamento. Para mim, a história do Brasil tem um período extraordinariamente significativo, esse período que vai do fim do primeiro governo de Vargas até o começo da ditadura militar, cerca de 20 anos. Foi uma ebulição política na qual todas as ideias vieram a debate, descobrimos tudo, tudo veio à tona, e foi um entusiasmo muito grande. Pelo Brasil afora, fui paraninfo de dezenas de turmas de estudantes... Era uma coisa empolgante, o país se industrializando, se transformando, incorporando massas de população à sociedade moderna. E isso tudo veio abaixo. E não veio abaixo porque a economia brasileira deixou de crescer, ao contrário, houve anos em que o Brasil cresceu mais ainda, mas veio abaixo porque mudou o estilo de desenvolvimento e desapareceram as forças sociais que estavam presentes antes. Antes de 1964, houve uma enorme confrontação de forças sociais, era aquele caldeirão, que causou tanto medo na grande burguesia e nos americanos... Os Estados Unidos se apavoraram com o rumo que vínhamos tomando; essa fase se encerrou e entramos – como alguém disse – na paz dos cemitérios, foi a época da ditadura. Passaram-se 30 anos sem se poder pensar propriamente, ou sem poder participar de movimentos, a juventude mais agressiva e mais corajosa sendo perseguida. Desmantelou-se o processo de construção do Brasil. E aquele ganho formidável alcançado no período anterior se perdeu, porque o Brasil foi recomeçar uma vida política extre-

_18/

18 entrevistas _ revista caros amigos

Para mim, a história do Brasil tem um período extraordinariamente significativo, esse período que vai do fim do primeiro governo de Vargas até o começo da ditadura militar, cerca de 20 anos. Foi uma ebulição política na qual todas as ideias vieram a debate, descobrimos tudo, tudo veio à tona, e foi um entusiasmo muito grande.

mamente primitiva, o parlamento que foi eleito na ditadura era de uma mediocridade enorme. E o pior é que não foi possível abrir um debate sobre nada importante, porque toda a imprensa já estava controlada, tudo aferrolhado, a juventude estava desmobilizada, era outro país. Hoje eu me pergunto: o que fazer para tirar o Brasil desse marasmo? Ele começou a sair dele agora, com essa promessa de que haverá um país pensando nos seus problemas reais, nos seus problemas sociais. JOÃO PEDRO STEDILE - O senhor acabou de nos explicar historicamente o papel que teve a ditadura militar de interromper o nosso projeto de desenvolvimento. Qual é a sua avaliação dos dez anos de neoliberalismo de Collor e Fernando Henrique?

O resultado foi muito pobre. Uma coisa penosa dizer isso, porque sou amigo de Fernando Henrique e fui ministro de Sarney. PLÍNIO SAMPAIO JR. - Qual é o papel que o senhor vê da intelectualidade na crítica ao neoliberalismo e na capacidade de abrir novos horizontes? Há bastante reflexão no Brasil sobre esses problemas. Você chega numa universidade e é logo convidado para fazer um debate com os estudantes. E eles todos estão mobilizados e preocupados em entender os problemas. Mas não há propriamente repercussão. Essa reflexão não se desdobra em ações. Hoje em dia, há uma distância muito grande entre o que se faz na universidade, que fica num plano elitista, e o que se faz na sociedade. Na minha época, havia uma consciência de que o que você estava fazendo era importante. JOÃO PEDRO STEDILE - Para o país? Para o país. E essa consciência eu tinha para mim. Me recordo que quando escrevi aquele livrinho, A Pré-Revolução Brasileira, ô repercussão que teve, puxa! PLÍNIO SAMPAIO JR. - Havia um diálogo entre os intelectuais, um debate de posições. Isso é que falta hoje, um debate mais geral sobre o desenvolvimento brasileiro... Também é o seguinte, vou dizer uma coisa como economista. Existe hoje em dia uma espécie de esterilização do debate econômico. Aí, “a economia passou a ser muito importante”, “não é para estar sendo discutida por qualquer pessoa”, e o resultado é que ela se tornou uma área estéril. Você não tem ninguém pensando coisas originais em matéria de economia no Brasil. E, se na universidade existe gente produzindo coisa original em matéria de economia, a sociedade não toma conhecimento, porque falta esse intercâmbio entre a reflexão acadêmica e a sociedade real.

JOÃO PEDRO STEDILE - Só se copia... Só. Uma coisa ou outra se diz de interessante, mas há uma pobreza muito grande no debate sobre a questão econômica, na abordagem de problemas econômicos e sociais, naturalmente. Agora, os problemas sociais estão aflorando antes dos econômicos, e a gente sente que a ação dos sem-terra no campo, assim como a de outros movimentos sociais, tem sido muito importante desse ponto de vista. É preciso que o povo identifique os seus problemas e saiba que a política não é um jogo de elites. Política é uma disputa pelo poder real, e sem poder real não se faz nada para resolver tais problemas. PLÍNIO SAMPAIO JR. - Na universidade, a gente escuta muito que a reforma agrária é uma coisa importante, mas é uma política, digamos, compensatória, secundária. Qual a importância da reforma agrária para a construção da nação, para o desenvolvimento nacional? Houve uma mudança muito grande nesse aspecto, porque a pura verdade é que a agricultura era a grande criadora de emprego no passado. Hoje não é mais. Nem no Brasil nem em nenhuma parte do mundo. No Brasil, nos últimos três anos, cinco milhões de pessoas saíram do campo, o que mostra que o campo não cria emprego nesse modelo. O capitalismo que se instalou no campo dominou completamente a agricultura brasileira. Não temos mais aquela agricultura mista, que criava emprego. E você tem de enfrentar esse problema da criação de emprego, que é o problema brasileiro mais importante: a agricultura se mecanizou, se transformou e houve toda essa modernização etc. E, por outro lado, você vê que a sociedade civil se interessa menos por esse assunto. Quero dizer o seguinte: você tem hoje um mundo muito menos mobilizado efetivamente para as lutas desse tipo. Na minha época, você tocava nesse assunto e inflamava. Mas havia uma diferença:

\19_

#01_ Celso Furtado

a agricultura era muito importante, por outras razões, e você não tinha a possibilidade como tem hoje de dispensar os trabalhadores. Por isso, os trabalhadores significavam uma massa de poder. Você viu o que fez Francisco Julião no Nordeste: mexendo no campo, foi possível trabalhar num terreno novo. Agora, veja, hoje em dia, a agricultura só cria desemprego. Por seu lado, o mundo urbano também não cria emprego, ou cria muito pouco. Você tem, então, um impasse completo, uma crise profunda que se apresenta essencialmente como uma crise social, não uma crise econômica. Do ponto de vista econômico, a agricultura está bastante bem, os setores urbanos organizados vão se equilibrando, mas ao mesmo tempo você tem uma degradação de toda essa parcela da sociedade que vive na beira das estradas e, particularmente, essa coisa de dormir debaixo das pontes. É uma coisa vergonhosa! Uma sociedade não ter resposta para uma pessoa angustiada que não tem onde dormir... Saiu de onde? Do campo, onde ainda conseguia algum trabalho, para ir para a cidade não fazer nada, entrar em degradação, cair na marginalidade, alimentar esses canais da exclusão. A doença brasileira é muito grave, mas é social, pois deriva da incapacidade de adaptar sua população às tecnologias modernas a fim de continuarmos avançando economicamente – a própria economia está bloqueada, a economia brasileira está crescendo um por cento ao ano, quando a população cresce a dois por cento, ou quase. PLÍNIO SAMPAIO JR. - Como criar emprego hoje na cidade? Na verdade, trata-se de saber que possibilidades existem de criar emprego. Porque a atual sociedade brasileira cria emprego de baixíssima produtividade e que não permite sobreviver, subsistir. Já trabalhei sobre isso e penso o seguinte: o Brasil terá de pensar numa sociedade

_20/

18 entrevistas _ revista caros amigos

diferente, em empregos diferentes. Por exemplo, por que não fixar muito mais população no campo e criar emprego industrial no campo? JOÃO PEDRO STEDILE - Criar agroindústria. Interiorizar a indústria... Tem de começar por isso. Se você interiorizar a indústria, reforça o sistema econômico do país, em vez de fragilizá-lo. Não é criar emprego por criar simplesmente, sem nenhum sentido econômico. Não se pode perder de vista que a economia tem suas exigências, e você, portanto, não pode pensar em criar emprego de qualquer forma, como muita gente pensa. Veja, por exemplo, lá no interior do Nordeste, onde hoje tem tanta gente desempregada, mas vivendo com uma pequena subvenção. Instala-se, assim, uma cultura da miséria, da mendicância, da semimiséria. E isso é um crime num país tão rico, com tanto potencial, com tanta terra, mas onde não se planta. E como transformar a agricultura numa agricultura viável para uma sociedade com uma demanda diferente? Esse é o desafio. Portanto, seria necessário que um movimento como o dos sem-terra gerasse uma força de transformação da economia rural – não é somente dizer “vou fazer isso e aquilo, fazer greve”, mas ter um programa de transformação do mundo rural, porque o Brasil tem enorme potencial nessa área. Não é um país qualquer. Tem um potencial importante; se investir no campo com critério e habilidade, pode criar manchas novas na economia moderna no Brasil, de um tipo novo. Eu vi muito em alguns países do norte da Europa como o mundo rural sobrevive. Não é propriamente uma economia “primária”, pois ali se criam milhares de empregos nos setores secundário e terciário, como a agroindústria, o turismo rural etc. Nessa criação de empregos no campo, o Estado tem de estar muito presente. Agora, no Brasil, porque 30 e poucos por cento do setor de serviços são controlados pelo Esta-

do, já se diz que é um mal muito grande. Não há mal nenhum. A televisão está aí, Boris Casoy fazendo discurso: “É um absurdo! Manter essa gente lutando por falsos empregos etc.; e o dinheiro que vai para essa gente sai de onde? Sai do meu bolso, do seu!”. Não é nada disso. A verdade é que o PIB brasileiro tem um bloco importante administrado pelo Estado. Esse bloco dá lugar a muitas discussões, há muita gente pondo em dúvida a lisura da administração. O que até posso entender, pois o Estado não evoluiu no sentido de criar uma economia moderna. Ainda temos, na verdade, uma economia de subsídio, de ajuda. Isso funciona durante algum tempo, mas depois se degrada e você vai ver que aquilo vai começar a definhar, o retorno do investimento no campo começa a definhar. JOSÉ ARBEX JR. - Mas a Alca não seria um bom estímulo para a modernização da economia brasileira? A Alca é a renúncia à soberania nacional. É preciso entender isso. Se há uma coisa à qual você não pode renunciar é a soberania, porque, se você tem um pouco de soberania, como tem o Brasil ainda, pode ter uma política econômica que responda às necessidades e aspirações do povo. Mas, se estiver enquadrado pela Alca, as grandes empresas é que vão traçar a política econômica do Brasil. As grandes empresas, que já são poderosíssimas no Brasil e vão ficar ainda mais poderosas. É o seguinte: a gente tem hoje um setor muito importante de empresas internacionais, que pesam positivamente no PIB brasileiro, como a indústria de automóveis, a de equipamentos etc., mas essas empresas não atendem aos requisitos de prioridade nacional, não atuam a partir de uma visão global da economia brasileira. Elas são comandadas pela racionalidade típica de qualquer empresa: o lucro. O que é racional para a Ford é que, se necessário, ela fecha a

Nessa criação de empregos no campo, o Estado tem de estar muito presente. Agora, no Brasil, porque 30 e poucos por cento do setor de serviços são controlados pelo Estado, já se diz que é um mal muito grande. Não há mal nenhum. A televisão está aí, Boris Casoy fazendo discurso: “É um absurdo! Manter essa gente lutando por falsos empregos etc.; e o dinheiro que vai para essa gente sai de onde? Sai do meu bolso, do seu!”. Não é nada disso. A verdade é que o PIB brasileiro tem um bloco importante administrado pelo Estado. Esse bloco dá lugar a muitas discussões, há muita gente pondo em dúvida a lisura da administração. O que até posso entender, pois o Estado não evoluiu no sentido de criar uma economia moderna.

\21_

#01_ Celso Furtado

fábrica aqui e passa para outro país. Você tem de partir da seguinte questão: somos ou não um sistema econômico? Se somos um sistema econômico, temos uma lógica própria e essa lógica não combina com nenhuma racionalidade internacionalizada. Se você não tem essa autonomia e tiver de se subordinar – o que acontecerá se entrarmos na Alca –, não poderá evitar que as transnacionais decidam por conta própria o que deve ser feito e qual a tecnologia a ser utilizada. A tecnologia do automóvel avançou enormemente, mas avançou de forma completamente negativa para o Brasil porque engendrou o desemprego: o governo brasileiro ajudou, por exemplo, a Ford a se modernizar, a ficar mais eficiente, para exportar mais. Com isso, criou o desemprego. JOÃO PEDRO STEDILE - O neoliberalismo desconstruiu o papel do Estado e transferiu para o mercado. E o mercado é a vontade das grandes empresas. Na sua opinião, no governo Lula, qual será o papel do Estado? Será o que todos nós acreditamos. Lula tem de partir da ideia de que o Brasil é um sistema econômico e, portanto, não deve ser desmantelado nem vendido aos pedaços, e muito menos deixar que o mercado decida o que é bom para uma região sem tomar conhecimento do que ocorre em outra. Isso, para mim, está claro. De toda forma, o Brasil está num processo de desagregação, portanto, o governo de Lula está diante de um grande desafio: como frear essa desagregação. Evidente que o que se está dizendo do governo de Lula, por enquanto, são fantasias. Por exemplo, quando se diz que o Banco Central vai ser privatizado. Ora, o Banco Central é que demarca a política econômica de um país, e como imaginar que uma política econômica pode ser privatizada? É preciso ter muito cuidado com essa questão. O pessoal diz: “Não é privatizar, é ficar independente”. In-

_22/

18 entrevistas _ revista caros amigos

dependente de quê? Do sistema monetário internacional? Como se isso fosse possível. Você teria de entrar no jogo do sistema monetário internacional e se subordinar a ele, se integrar a ele e renunciar a uma política própria. Não creio que o Brasil aguente isso. Isso criaria tensões sociais de tal ordem que levaria o Brasil a buscar outro rumo. PLÍNIO SAMPAIO JR. - Agora começam a dizer que existe a Alca ruim e a Alca boa. É possível uma Alca boa? A Alca não pode ser boa, jamais, porque é uma renúncia à soberania. Você tem de partir disso, o mais é detalhe. Há quem retruque: “Não, mas isso pode ser disciplinado, pode ser regulamentado, pode ser evitada uma transformação brutal...”. Tudo pode ser feito, mas nunca se afastando do princípio essencial da Alca. E esse significa o país renunciar a um sistema econômico próprio. Você vai ter atividades econômicas, é claro, mas enquadradas pelo mercado, o mercado é que decide. Você não vê o que acontece? “O mercado decidiu isso...” Ora, o mercado nada mais é do que um grupo de pessoas bem informadas que podem influir em decisões estratégicas. Veja, por exemplo, quando o mercado cortou de forma brutal as linhas de crédito para o Brasil. Bastou uma negociaçãozinha e o mercado voltou atrás, se acomodou, fez algumas concessões. Mas sempre concessões menores. Até hoje, eles não largaram a ideia de ter um controle completo da economia. PLÍNIO SAMPAIO JR. - Uma de suas grandes lições é como aproveitar o progresso técnico para o desenvolvimento nacional. O senhor estava falando aqui que precisamos ser diferentes, fazer nosso caminho, introduzir o progresso técnico em função das nossas necessidades, das nossas possibilidades. É possível ser diferente na ordem global?

Tudo pode ser feito, mas nunca se afastando do princípio essencial da Alca. E esse significa o país renunciar a um sistema econômico próprio. Você vai ter atividades econômicas, é claro, mas enquadradas pelo mercado, o mercado é que decide. Você não vê o que acontece? “O mercado decidiu isso...” Ora, o mercado nada mais é do que um grupo de pessoas bem informadas que podem influir em decisões estratégicas. Não se trata de ser diferente, trata-se de ser racional. A ordem global é uma coisa, a ordem de cada país é outra. Queiramos ou não, haverá uma ordem para cada país. Agora, essa ordem será administrada como? Internamente ou virá tudo programado de fora? O pessoal fica dizendo: “O Brasil não pode ser diferente dos outros”. Ora, todos os países são diferentes. Não há país que não seja diferente. Começa pelos Estados Unidos. Veja o cuidado que eles têm em proteger suas indústrias. Ou, então, um país da Europa, hoje em dia integrado num grande mercado comum: todos eles têm muito cuidado antes de tomar qualquer medida. Se agora estão muito preocupados com as medidas tomadas no passado, é justamente porque as consequências sociais em cada país são diferentes. Portanto, não se pode dizer, no caso da Alca, que todos os países serão iguais. O Brasil tem, como os outros, características próprias. É um país com uma grande massa de subemprego, um enorme potencial de recursos naturais não utilizados, um

Estado com certa tradição de exercer o poder, portanto, é necessariamente diferente de outros da América Latina. Dadas essas circunstâncias, esses fatos concretos, cabe-nos definir um rumo para o nosso país. JOÃO PEDRO STEDILE - Tem muita gente dizendo que a solução para o Brasil é exportar. Qual é a sua opinião? Isso é outra piada boa. Na verdade, o que eles querem dizer é que essa é uma forma de criar emprego. É o lado positivo da afirmação. Agora, privilegiar a exportação é uma forma também de favorecer os capitais estrangeiros. Por exemplo, o forte aumento das exportações brasileiras beneficiou, e muito, o capital estrangeiro que está no país, o que levou a uma espécie de alívio da situação cambial. É preciso reconhecer que o país tem também uma grande dívida interna, o que faz com que cada empresa credora interfira na administração dessa dívida. O pessoal do Banco Central, por certo, tem consciência disso e faz um bom trabalho. Mas é outra coisa imaginar que pode haver fórmulas simples para resolver esses problemas. Não creio. JOÃO PEDRO STEDILE - Qual a sua opinião sobre a OMC? A Organização Mundial do Comércio é importante. Não se pode imaginar que o mundo caminhe senão no sentido de desenvolver formas de cooperação. Agora, esse é um avanço que deve se dar no âmbito das Nações Unidas em primeiro lugar. Por muito tempo, não foi possível criar essa organização porque os americanos imaginavam que iriam ser tutelados. E, finalmente, conseguiu-se vencer esse obstáculo. Mas, até hoje, essa organização é muito conflitiva, há grandes interesses contraditórios dentro dela. É evidente que muitos países não querem ceder a autonomia de decisão que têm hoje. O próprio Brasil resiste. Mas, ao mesmo tempo, quer avançar em

\23_

#01_ Celso Furtado

certas áreas que seriam importantes. Você tem essa situação curiosa de cada país precisando avançar e recuar, fazer concessões. Agora, qual será a evolução em longo prazo? Para mim, está claro que a OMC se baseia no princípio de que no futuro distante, muito distante, haverá uma economia de mercado plena, haverá uma integração completa dos mercados. Tenho minhas dúvidas se esse futuro chegará algum dia. Mais provavelmente vamos prosseguir na administração de uma coisa imperfeita, que é o sistema de mercado controlado. Portanto, a gente tem de aceitar a ideia de participar dessa organização, mas com poder de decisão, combater decididamente para preservar nossa autonomia. JOSÉ ARBEX JR. - Os Estados Unidos nunca foram tão arrogantes na prática de uma política imperialista, nunca foram tão ofensivos em relação à ONU e a todas as instâncias multilaterais e nunca impuseram tanto sua vontade sobre o resto do planeta. O que o senhor sente quando vê essa conjuntura mundial? O que pode acontecer? Sinto, primeiramente, que os Estados Unidos não estão preparados para exercer esse papel. É grotesco o comportamento deles, por exemplo, no caso do Iraque. É evidente que os americanos acumularam um poder enorme, mas é um poder meio falso. O país tem um enorme déficit na balança de pagamentos de conta corrente e, a cada ano que passa, o governo se endivida numa escala descomunal, dependendo totalmente de capital externo. As empresas americanas, a sociedade americana, só fazem se endividar. Acostumaram-se a viver endividados. Mas isso é precário. Quer dizer, tem de haver um entendimento mais amplo, uma reforma mais completa no quadro das relações internacionais. No âmbito comercial, seria uma reforma na OMC. Quanto às relações financeiras, temos de marchar para uma nova conferência de Bretton Woods, como

_24/

18 entrevistas _ revista caros amigos

É evidente que os americanos acumularam um poder enorme, mas é um poder meio falso. O país tem um enorme déficit na balança de pagamentos de conta corrente e, a cada ano que passa, o governo se endivida numa escala descomunal, dependendo totalmente de capital externo. As empresas americanas, a sociedade americana, só fazem se endividar. Acostumaramse a viver endividados. No âmbito comercial, seria uma reforma na OMC. Quanto às relações financeiras, temos de marchar para uma nova conferência de Bretton Woods, como aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. Foi aí que se chegou à conclusão de que, para sair da enrascada do sistema econômico e financeiro internacional da época, era preciso criar instituições novas. Deu um trabalho enorme!

aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. Foi aí que se chegou à conclusão de que, para sair da enrascada do sistema econômico e financeiro internacional da época, era preciso criar instituições novas. Deu um trabalho enorme! Eu participei disso. Criou-se, por exemplo, o FMI, mas os Estados Unidos impuseram suas regras e se fez como os americanos queriam. Os próprios ingleses tinham um projeto diferente, concebido pelo lorde Keynes. Depois houve uma discussão muito maior com respeito ao comércio mundial, naquela conferência em Havana, em 1948, que não deu em nada porque os americanos tinham um medo enorme de perder espaço. JOÃO PEDRO STEDILE - Mas o senhor acha que a era do dólar como moeda está chegando ao fim? Está ameaçada. É possível que os americanos se corrijam, compreendam isso e estabeleçam um outro sistema de relações internacionais. Eles têm muito poder para fazer isso. Se bem que tenham menos poder do que se imagina. O caso é que os americanos têm de reconhecer o fato de que quem cresce mesmo na economia internacional é a China. A China foi que mais cresceu nos últimos anos e hoje é, de longe, o maior centro de atração de capitais internacionais. Agora, a China se orienta por outras regras. Ela não entregou os pontos assim, não. Joga de acordo com seus próprios esquemas. Outro país que também tem muita importância é a Índia. E assim por diante. Então, o poder está se distribuindo, o que é um bom sinal. Há um caso que é um mistério: o Japão. O Japão é uma economia enorme, mas sem dinamismo. É que durante muito tempo se beneficiou, para crescer, de um espaço vazio que havia no sudeste da Ásia. Cresceu nesse espaço. Foi fácil para ele expandir enormemente seu comércio internacional nessa área do mundo. E, hoje, os países dessa região estão meio saturados de investimento japonês. O Japão não tem mais

onde colocar o dinheiro. Está já há vários anos vegetando, crescendo muito pouquinho, nem parece mais a economia japonesa do passado. Portanto, a situação internacional, global, não é simples e não é alvissareira para os Estados Unidos, porque os americanos não têm projeto, particularmente no que diz respeito às relações com o Terceiro Mundo. JOÃO PEDRO STEDILE - Voltando ao Brasil, o senhor recomendaria ao Lula reabrir a Sudene? Ah, sim. Já recomendei. JOÃO PEDRO STEDILE - E qual seria o papel da Sudene num governo Lula? Primeiramente, ela teria de voltar a ser o que era originalmente, e não essa caricatura em que se transformou. A Sudene era um órgão que permitia uma articulação melhor, de outro estilo, entre a administração federal e as estaduais. Por exemplo, o superintendente da Sudene tinha nível de ministro. Em segundo lugar, as decisões do conselho deliberativo eram de uma transparência total, não havia mistério lá. Dele participavam os nove governadores dos Estados do Nordeste. Esse órgão coletivo exercia o poder através dos governadores, que tomavam decisões conjuntamente com o governo federal, representado pelo superintendente. Tomavam uma decisão e o governo federal tinha de aceitar porque senão ficava em conflito com a Sudene e, portanto, havia a necessidade de uma cooperação fina, delicada, mas muito eficaz dos Estados com o governo federal, na qual se evitavam conflitos de jurisdições. Os Estados pequenos do Nordeste não têm expressão política, não pesam no Congresso Nacional, vivem barganhando pequenas coisas. E a Sudene representou no Nordeste a criação de um poder capaz de competir com o dos grandes Estados, como Minas Gerais ou São Paulo. Nos seis anos que passei na Sudene, nunca houve suspeita de desonestidade no uso de tantos recursos,

\25_

#01_ Celso Furtado

tanto dinheiro que a Sudene usou naquela época, e era muito mais do que hoje. PLÍNIO SAMPAIO JR. - No livro O Brasil, uma Sociedade Interrompida, o senhor termina um capítulo dizendo que é a hora e a vez do Brasil, que estamos num momento de decisões fundamentais. Como essa afirmação se traduz em mudanças concretas para o povo? A primeira questão que eu privilegiaria é a criação de emprego, bem como a eliminação da fome endêmica pela integração ao sistema produtivo dessa população que hoje é marginal. Há muitos passos a dar que são fundamentais. Se você considerar que o Nordeste tem hoje em dia uma capacidade de exportação bastante grande, você pode dizer que a política de exportação do Nordeste pode beneficiar todo o Brasil. É preciso ter uma compensação em troca disso? É uma questão a ser debatida. E assim por diante. Há mil coisas a fazer. A luz que tem de iluminar tudo é a ideia de que queremos uma sociedade nova, e que o homem tenha trabalho e tenha possibilidade de abrir o seu caminho por conta própria, tenha independência e fé no futuro. JOSÉ ARBEX JR. - O senhor mencionou que o governo do PT terá uma tarefa fundamental, que é tentar impedir esse processo de desagregação do Brasil. O senhor acha possível uma política para impedir essa desagregação com Meirelles no Banco Central? Bem, Meirelles é um acidente. Não creio que Meirelles seja um dado estrutural. Evidente que prevalece neste momento, quando o Lula ainda nem tomou posse (entrevista concedida em dezembro), a ideia de colocar tudo a serviço da sobrevivência de uma conquista. O PT conquistou o poder e esse poder ainda não está concretizado. Para transformá-lo em realidade, o governo do PT precisará agir em muitas frentes – aí é que se vê que a coisa não é sim-

_26/

18 entrevistas _ revista caros amigos

ples. Mas acho que o PT está preparado. Não quero afirmar categoricamente, mas acho que, na cabeça dos líderes do PT, existe essa ideia de que “ou nós consolidamos nossa posição inicial, para podermos pisar com o pé firme, ou não sobrevivemos, porque então vai acontecer o que sempre acontece no Brasil, o esbagaçamento disso tudo”. Agora, para ganhar essa batalha inicial de consolidação, o governo e o partido precisam de legitimidade, insistir no critério da decência. Não podem fazer barganhas absurdas, é preciso que haja uma limpeza na prática política para ganhar a briga diante da opinião pública. O que vai acontecer, daqui a algum tempo, vocês vão ver, é que se dará um grande debate em torno de questões como essa de saber se o Banco Central deve ser legitimamente brasileiro ou uma instalação estrangeira no Brasil. Tudo isso vai ser debatido, e com muita participação. Mas essa participação depende da vitória que eles acabam de ter, da consolidação do espaço conquistado. É assim que eu entendo a ideia. Não é seguirmos por esse caminho e consolidar o Banco Central, porque é falso, ele não será brasileiro se for um Banco Central soi-disant independente. Sou uma pessoa muito otimista; no fundo, preciso encontrar uma saída para o homem, preciso acreditar no homem. Então, vendo essa situação de relativa indecisão, é a coisa mais fácil você fazer uma caricatura dela, como o Veríssimo e outros estão fazendo. Ou seja, valeu a pena dar essa briga toda para terminar com esse senhor Meirelles, um banqueiro internacional, no comando do sistema bancário brasileiro? A verdade é que é preciso muita coragem para assumir certos riscos. E o que eu vejo aí é: ou o governo aceita assumir um ato de coragem, “vou me arriscar, mas sei o que estou fazendo, persisto nessa direção, é uma concessão que estou fazendo agora para depois corrigir essa rota”, ou então “não tenho capacidade ne-

nhuma, me acomodo e vou imaginar que os empreguinhos que vou distribuir serão suficientes para explicar a minha presença”. JOÃO PEDRO STEDILE - O senhor foi um homem de ação. Durante 50 anos, teve atuação permanente na vida pública do país. Ou seja, não foi um acadêmico típico, foi duas vezes ministro, criou a Sudene, defendeu com paixão a necessidade da reforma agrária. O senhor diria o que ao governo Lula? Que erros ele não pode cometer ou de que perigos ele tem de se cuidar? Erros é difícil dizer, porque a imaginação dos homens para cometer erros não tem limites, não é? Mas tenho a impressão de que o grupo que está no comando do novo governo está disposto a travar uma briga forte contra uma situação muito ingrata, que é essa situação que se criou de você ter de se compor com esse mundo de gente que se vê nos comentários da imprensa: “Está tudo uma beleza, está melhor do que se pensava”... – a gente sente que, para fazer esse jogo, se é que se quer chamar de jogo, para abrir esse front, precisa de muito topete, de muita coragem. JOÃO PEDRO STEDILE - Para encerrar: o senhor falou durante toda a entrevista que o fundamental agora é a política e não a economia. E que na política é essencial a participação popular. Então qual seria a sua recomendação para os militantes sociais? De uma maneira geral, eu diria que valorizem as instituições de base popular e que se organizem no país movimentos de opinião, que deixemos de ser uma massa amorfa explorada pelos aventureiros. A sociedade brasileira tem de se organizar de modo mais consistente para exercer o seu poder real, que foi demonstrado agora, nessas eleições, quando teve acesso a ele e ficou um pouco surpreendida, claro, mas teve acesso. A verdade é essa.

Sou uma pessoa muito otimista. No fundo, preciso encontrar uma saída para o homem, preciso acreditar no homem. Então, vendo essa situação de relativa indecisão, é a coisa mais fácil você fazer uma caricatura dela. A verdade é que é preciso muita coragem para assumir certos riscos. E o que eu vejo aí é: ou o governo aceita assumir um ato de coragem, “vou me arriscar, mas sei o que estou fazendo, persisto nessa direção, é uma concessão que estou fazendo agora para depois corrigir essa rota”, ou então “não tenho capacidade nenhuma, me acomodo e vou imaginar que os empreguinhos que vou distribuir serão suficientes para explicar a minha presença”

\27_

_28/

18 entrevistas _ revista caros amigos

#02_ Chico Buarque _

Dezembro de 1998

Chico, o craque de sempre Os recentes episódios políticos que levaram multidões às ruas do Brasil recolocaram Chico Buarque em destaque no palco da vida pública brasileira. Sua imagem, em março de 2016, segurando uma rosa vermelha, no Largo da Carioca, no Rio de Janeiro, em pleno aniversário de 52 anos do golpe de 1964, circulou como uma marca desses novos velhos tempos. Ele tinha acabado de falar a milhares de pessoas em uma defesa “intransigente”, segundo suas próprias palavras, da democracia. Aos gritos de “Chico, guerreiro do povo brasileiro”, agradeceu: “Vocês me animam a acreditar que não, de novo não, não vai ter golpe”. Chico sempre deixou claro de que lado está, desde o início de sua carreira, nascida praticamente junto com a chegada dos militares ao poder. Com várias obras censuradas na ditadura, é dele a música que se tornaria a “trilha sonora” das Diretas-Já, Pelas Tabelas. A rosa vermelha, dada por um manifestante, tornou-se simbólica diante do conturbado momento político do país e da resposta de Chico à intolerância - em dezembro de 2015, foi abordado na rua e hostilizado pelo apoio ao PT, a Lula e oposição ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Voltou aos holofotes três meses depois ao proibir que suas músicas fossem usadas na peça Todos os Musicais de Chico Buarque em 90 Minutos, reação à postura prógolpe do ator e produtor Claudio Botelho. Posturas coerentes de quem, mesmo avesso a se colocar no centro das atenções e da mídia, nunca se furtou a se posicionar politicamente e que, passados tantos anos da era dos punhos de ferro, por essas e outras, reassumiu seu lugar no centro da roda-viva.

Francisco Buarque de Holanda nasceu no Rio de Janeiro em 1944, filho do historiador Sérgio Buarque de Holanda e da pintora e pianista Maria Amélia Cesário Alvim. Trocou o curso de arquitetura pela música no início dos anos 60. Venceu, com A Banda, o primeiro festival, em 1966, ano de seu disco de estreia. Teve músicas e peças de teatro censuradas e, em 1969, se autoexilou na Itália. Também trabalhou com cinema e escreveu livros, três deles ganhadores do Prêmio Jabuti (Estorvo, Budapeste e Leite Derramado). ENTREVISTADORES Ana Miranda Regina Echeverria Plínio Marcos José Arbex Jr. Carlos Tranjan Marco Frenette Johnny Walter Firmo Sérgio de Souza

\29_

#02_ Chico Buarque

SÉRGIO DE SOUZA - Abriria os trabalhos dando a palavra, a primeira pergunta, às damas... ANA MIRANDA – Uma das preocupações que tenho é a respeito da função social da literatura. Estive conversando com o Raduan Nassar e ele disse o seguinte: literatura não serve para nada, só serve para divertir o escritor na hora em que está escrevendo e chatear depois que termina, porque se publicar... (risos) Você acha que a literatura tem uma função social? Tendo a concordar com o Raduan, prezo bastante a inutilidade da literatura, como das artes em geral, e concordo também que a função principal é divertir quem escreve. Quando estou escrevendo, me divirto à beça; quando estou compondo, também. Quando estou criando, encontro o prazer que não encontro nas férias. As férias para mim são um grande aborrecimento, fico aflito, ou porque acabei de concluir um trabalho ou porque estou procurando o que fazer em seguida – é um intervalo inócuo. . REGINA ECHEVERRIA - O Raduan diz que a coisa melhor do mundo é dormir... ANA MIRANDA - Perguntei para ele e pergunto para você: você seria a mesma pessoa se não tivesse lido os livros que leu? Não. ANA MIRANDA - Então literatura tem uma função? Tem a função de alimentar novos escritores, que terão, por sua vez, o prazer de escrever e o prazer de ler. As duas coisas se misturam, na verdade, quando disse escrever, errei. Meu maior prazer é ler o que escrevi. Além do prazer da leitura, alimenta a sua vaidade – “fui eu que escrevi isso”. Escrevo para ler. O momento mesmo de escrever não é tão prazeroso assim. É um antegosto, você sabe que está escrevendo para ler depois “Quando ficar bom, vai ficar ótimo de ler”.

_30/

18 entrevistas _ revista caros amigos

CARLOS TRANJAN - Como você faz? Reescreve muito, parte de um roteiro, faz planos? Quando começo um livro, não tenho um roteiro, aliás, começo várias vezes até encontrar um caminho que pareça o caminho de um futuro romance ou o que seja, mas só vou definir mais ou menos o que será esse livro, esse roteiro, depois já de alguns passos dados, algumas páginas escritas. Por exemplo, falando dos meus romances, Estorvo e Benjamin, eles partiram de uma ideia abstrata, não partiram de nenhum planejamento. É claro que chega o momento - “Parece que vou embarcar nesse livro”. Aí você traça um roteiro, que muitas vezes, no curso da escrita, vai se modificando. SÉRGIO DE SOUZA - Você tem um método, uma disciplina, xis horas por dia? Não precisa, porque fico vivendo em função daquilo, trabalho o dia inteiro, o dia todo. JOSÉ ARBEX JR. - Quando você radicaliza a noção de que arte é o prazer lúdico e só isso, não está criando uma linha de ruptura muito dramática na tua própria história, um “muro de Berlim” entre o Chico artista e o Chico engajado? Você não está criando um conflito aí? Não estou criando conflito nenhum, a não ser que você considere algumas músicas compostas em plena ditadura, onde a noção de arte e a de serventia política se misturavam. Mas eu já disse: essas canções mais marcadamente políticas são circunstanciais, canções que eu não incluiria entre as minhas melhores. E não são tão numerosas assim, como às vezes parece. O que há e sempre houve é uma participação do cidadão que se fez conhecido pela sua arte, mas não sei se é o “muro de Berlim”. Na minha cabeça, consigo dividir tranquilamente o artista e o cidadão. O cidadão, na verdade, está usurpando de certa forma o prestígio do artista. Aí

Na minha cabeça, consigo dividir tranquilamente o artista e o cidadão. O cidadão, na verdade, está usurpando de certa forma o prestígio do artista. Aí sim tirando algum proveito disso e se colocando a serviço de alguma coisa. Está sendo de certa forma útil, no seu ponto de vista. sim tirando algum proveito disso e se colocando a serviço de alguma coisa. Está sendo de certa forma útil, no seu ponto de vista, para determinados candidatos, mas não necessariamente no momento da criação. Até preferia que não tivesse havido a necessidade de misturar política com criação artística. Preferia que não tivesse existido a censura, que era uma interferência direta na criação do artista. A música, mesmo a imprensa, quando você está escrevendo um artigo debaixo de censura, ela está interferindo na tua escrita, na tua criação. Isso acontecia no começo dos anos 70, principalmente. Não foi uma escolha minha. JOSÉ ARBEX JR. - No disco lançado agora, As Cidades, você coloca o tema cidades e ao mesmo tempo faz todo um trabalho com a tua cara, como índio, como negro, com etnias. E no mundo contemporâneo, a cidade é o local onde se dá o conflito das etnias, é o que está acontecendo na Bósnia, os conflitos raciais na Europa, os neonazistas etc. De uma forma ou de outra, a tua concepção de mundo acaba interferindo, conscientemente ou não, na tua produção estética. Por isso, estranho você separar o Chico artista e o Chico cidadão. ANA MIRANDA - Que é uma pessoa só.

Quem disse que é uma pessoa só? (risos) Você está citando um caso que para mim é exemplar. A capa do disco, aliás, não foi feita por mim, foi feita pelo Gringo Cardia, que se presta a esse tipo de interpretação. Mas ela foi criada depois do disco. Não fiz nenhuma dessas canções pensando no conflito de etnias. Isso é uma possível interpretação do Gringo Cardia e a sua já é uma outra interpretação do que o Gringo possa ter imaginado, que não sei se foi isso. Não vi conflito étnico na capa do disco. Vi uma conjunção étnica com a minha cara, mas não pensei na Bósnia. Há uma infinidade de interpretações possíveis só que todas posteriores à criação, inclusive a minha. A música Assentamento, por exemplo. As fotos do livro do Salgado (Terra) me serviram de motivação, de inspiração, ou o que você quiser, para escrever aquela música, mas ela foi criada dentro do meu universo estético. A partir daí, fiquei satisfeito porque a música, enquanto música, entrou no livro do Salgado, e o livro tinha uma finalidade prática mesmo, até pecuniária. Os direitos do livro foram cedidos para os sem-terra, aí é outra coisa. “A música já está criada e vamos ver o que a gente faz com ela.” A gente cria um objeto de arte, a gente pode criar a partir dessa música uma utilidade prática, mas criar uma música pensando na sua finalidade objetiva me parece perigoso, empobrecedor mesmo. PLÍNIO MARCOS - Na minha opinião, você é o poeta que mais interpreta a alma feminina. Isso passa para todo mundo. Quando vai trabalhar com essas músicas, principalmente, você usa a intuição partindo da sua vivência ou deixa fluir na hora? Me surpreende que você faça essa pergunta (ri)... Navalha na Carne. PLÍNIO MARCOS - Navalha na Carne eram três monstros, e as suas não, são mulheres ricas de delicadeza.

\31_

#02_ Chico Buarque

Pois é, você, para criar a Neusa Sueli, de certa forma teve de intuir. Monstro ou não monstro, era uma personagem feminina que você criou. PLÍNIO MARCOS - A minha sensibilidade estava violenta, eu estava rebelde, e você não. É sempre meigo e doce com as mulheres. Não, nem sempre. Em textos como Gota d’Água, por exemplo, que escrevi com o Paulo Pontes, aquela mulher também era uma monstra, aquela Medeia do subúrbio. Agora, a canção, de certa forma, adocica um pouco essa monstruosidade, então, a canção que ela canta, que é a Gota d’ Água, e a outra, Bem Querer, não são canções monstruosas. A melodia, de certa forma, adocica o que poderia haver de literatura em uma letra de música. Tanto é que escrevo livros sem música, quer dizer, é uma literatura desprovida de música, muito mais seca que a letra das canções que são escritas em função daquelas melodias. MARCO FRENETTE - Existe uma preocupação com o trabalho do seu pai, o grande Sérgio Buarque de Holanda, principalmente agora que está fazendo mais literatura? Você criou alguma relação com o ofício dele de escritor, de historiador? O trabalho do seu pai lhe vem à mente? Sempre houve isso, como já falei outras vezes. Quando comecei a escrever literatura, antes mesmo de fazer música, era com meu pai que eu dialogava. Tive acesso ao escritório do meu pai através da senha da literatura. Quer dizer, o meu ingresso, porque o escritório dele era fechado, ele ficava lá e crianças eram indesejadas, a não ser a filha preferida – meu pai tinha a filha preferida, ela podia entrar... ANA MIRANDA - Quem era a filha preferida? A Ana, tua xará. Todo mundo morria de ciúme dela, porque só ela podia ir lá, na cadeira dele, sentava no colo dele, mexia nos papéis dele, o

_32/

18 entrevistas _ revista caros amigos

Quando eu era criança, não sabia exatamente o que meu pai tanto fazia naquele escritório (risos), aquele cléc, cléc, cléc, o barulho da máquina. Eu não tinha muito essa ideia do meu pai, mesmo porque até professores raramente se referiam a ele como alguém importante. resto não entrava. Então, só tive acesso ao escritório do meu pai quando levei os meus primeiros escritos, e ele, apesar de eu ser um garoto de 15 anos, levou a sério, me estimulou a escrever. É claro, pichando aquilo que estava escrito ali, dizendo: “Você tem de ler mais”. Mas levando a sério, observando, lendo, né? O primeiro conto que publiquei no suplemento do Estado de S. Paulo, o meu pai que encaminhou ao Décio de Almeida Prado. É um conto de juventude, enfim, isso permanece ainda hoje, aquela história do poema do João Cabral. Aquela pessoa que ele imagina por cima do seu ombro não é sempre, mas muitas vezes é meu pai. Quando escrevi Fazenda Modelo, meu pai era vivo e eu mostrava para ele os primeiros capítulos. Ele leu, até gostou. Enfim, eu gostaria, entre outros motivos, de ter o meu pai vivo, sinto falta dele. Quando termino um livro, seria a primeira pessoa a quem eu mostraria o original. JOSÉ ARBEX JR. - Quando você teve neto pela primeira vez, pensei o que seria ser filho do Chico Buarque e neto do Sérgio Buarque. É um peso, hein! O teu pai nunca foi um peso nesse sentido, uma coisa de competição? Não, engraçado, só fui tomar conhecimento da importância intelectual do meu pai já homem feito. Quando eu era criança, não sabia exatamente o que meu pai tanto fazia naquele escri-

tório (risos), aquele cléc, cléc, cléc, o barulho da máquina. Eu não tinha muito essa ideia do meu pai, mesmo porque até professores raramente se referiam a ele como alguém importante. Muitas vezes, durante a minha infância toda, me perguntavam se eu era filho do Aurélio. E muitas vezes diziam: “Olha o sobrinho do Aurélio” (risos), e eu fiquei com uma certa aversão ao Aurélio Buarque de Holanda. Eu dizia: “Não sou filho, não sou sobrinho, ele é um primo muito distante do meu pai” (risos). Porque aquilo me chateava um pouco. Não queria ser filho do Aurélio. Poucas vezes, um professor de história dizia: “Ah, filho do Sérgio Buarque de Holanda”. Mas não era uma referência forte como intelectual. PLÍNIO MARCOS - E na bola, teu pai te influenciou? Nada, meu pai não gostava de futebol, dizia que torcia para o Bonsucesso (risos). REGINA ECHEVERRIA - É verdade que você está mais ligado em literatura do que na música? Não, acho que a entrevista se encaminhou um pouco para esse lado, não sei se estou mais interessado em literatura. Tento alternar as duas coisas. No momento, não, acabei de gravar um disco! JOSÉ ARBEX JR. - Numa entrevista, você falou que não tinha mais vitalidade para fazer MPB. Disse que para fazer MPB tem de ser jovem. Não. É porque isso aí tem sido cobrado – “tanto tempo entre um disco e outro, cinco anos”. Tento dizer que não sou um caso isolado, e é até surpreendente que, aos 54 anos, esteja lançando um disco de música popular. Não é natural. Natural num compositor de música popular é que ele vá produzindo cada vez menos. Você vai olhar, no Brasil e fora do Brasil, o sujeito faz muita música aos 20, 30, 40 anos. Uma interpretação minha é que isso tem a ver até com o público que consome música popular. Não ouço

mais música popular como ouvia quando tinha 20 anos, por exemplo. Não gosto mais tanto de música popular como gostava. Então, acho que é uma arte de juventude. PLÍNIO MARCOS - Impressionante é aos 54 anos ele ser tarado por futebol (risos). Pois é. ANA MIRANDA - Ser tarado, não, ser craque do futebol. Mas, aos 54 anos, “você não corre mais como corria aos 20 anos” (risos). Acho que correr o que corro já está de bom tamanho (risos). ANA MIRANDA - E você faz outras coisas, nesse intervalo de cinco anos. Tem um milhão de coisas, não é? Pois é, mas como agora estou falando de música, lançando um disco, as pessoas que vão falar do disco ignoram absolutamente o resto. É como se não existisse. Aí, são dois departamentos estanques. Quando eu lançar meu próximo livro, as pessoas vão me perguntar: “Mas por que cinco anos entre esse romance e o anterior?” E vou ter de falar, quase que com vergonha: “Porque eu estava fazendo música e, depois de música, eu fiz shows (risos) e essas coisas ocupam muito tempo da gente”. E não é esse cansaço que se atribui, porque eu gosto, como falei antes, meu grande prazer é estar trabalhando. Agora, o ritmo é outro. É normal que seja outro. É menos espontâneo do que era aos 20 anos. Você procura mais, burila mais. JOSÉ ARBEX JR. - E qual tua avaliação em relação ao que os jovens estão produzindo hoje de MPB? Ouço muito menos do que ouvia antes. JOSÉ ARBEX JR. - Você ouve o que hoje? Quase nada (risos).

\33_

#02_ Chico Buarque

JOSÉ ARBEX JR. - Por quê? Porque durante meses, agora nos últimos três, quatro meses, estive simplesmente dedicado a gravar meu disco. Quando estou compondo e gravando, não tenho espaço para ficar assimilando músicas alheias. A cabeça está toda voltada para a criação, e é assim também quando estou escrevendo um livro. Aí, não leio outros livros, a não ser que estejam ligados àquilo que estou escrevendo, uma pesquisa ou coisa assim, mas não leio ficção quando estou escrevendo ficção. PLÍNIO MARCOS - Fale para mim, entre as tragédias da sua vida, o que você tem a dizer do Fluminense? (ri) Não é tragédia nenhuma, Plínio. É igual à sua com o Jabaquara (risos). PLÍNIO MARCOS - Aliás, o Djalma, presidente, vai te mandar um emblema do Jabaquara. Provavelmente, você será torcedor honorário do Jabaquara. SÉRGIO DE SOUZA - Por falar em futebol, o seu time de botão era o Politeama, era isso? O meu time de botão era Politeama. Não tenho mais. SÉRGIO DE SOUZA - Tinha até um hino, não é, quando você “entrava em campo”? Você se lembra do hino? Lembro. SÉRGIO DE SOUZA - Como era? (cantarola) Politeama, Politeama, o povo clama por você/ Politeama, Politeama, cultiva a fama de não perder (risos). PLÍNIO MARCOS - E quem eram os seus adversários nisso aí? Sabe que eu jogava muito sozinho, não é? (risos) Aí, no tempo do Jabaquara, eu fazia cam-

_34/

18 entrevistas _ revista caros amigos

peonatos. Campeonatos paulistas, campeonatos cariocas, juntava aqueles 12 times. Eram 12 na época aqui no Rio, e 12 em São Paulo. Fazia o campeonato paulista, fazia o campeonato carioca e depois fazia o Rio/São Paulo (risos). PLÍNIO MARCOS - Sozinho? Sozinho, eu contra eu mesmo, e roubava um pouquinho também. ANA MIRANDA - Para quem você roubava? Para o Fluminense (risos). Ele era sempre campeão. JOHNNY - Você nunca teve um rival de botão? Sim, todo mundo tinha time de botão. Eu jogava com outras pessoas também. Mas fazia a seleção e, para fazer a seleção, tinha de fazer o campeonato interno, e esse aí eu ficava horas (risos). E era no chão de madeira, na casa dos meus pais, e pá, pá, pá, horas jogando botão. PLÍNIO MARCOS - E implicava solidão esse jogar botão sozinho? Claro, o que eu mais jogava era sozinho. E ficava narrando. PLÍNIO MARCOS - Narrava o jogo? Narrava, claro (risos). JOSÉ ARBEX JR. - Você compõe, joga campeonatos, planeja cidades sozinho, você mergulha na tua solidão e daí surge um mundão de personagens, no caso, cidades, ruas, vias, e quase tudo? Não. Cidades, tenho feito menos. Antigamente, fazia cidades completas. Tinha tudo ali, tinha linha de ônibus, os cinemas, com nome, tudo certo. CARLOS TRANJAN - Você falou que preferia não ter composto sob aquela censura toda. Você

acha que hoje a gente não está num período menos criativo de MPB? O que vende hoje é axé, pagode, não tem mais a dimensão que tinha naquela época. Você vê isso como uma coisa geral brasileira? Você acha que aquele seria um período tão criativo se não tivesse essa censura? Esse período, o período mais fértil da música e o período que deu início a tudo o que a gente conhece hoje como moderno cinema brasileiro, como moderno teatro, isso antecede a censura. Há um equívoco muito grande. Falam em época dos festivais, mas foi a partir da bossa nova que se desencadeou isso tudo. Foram os finais dos anos 50, ali que a coisa explodiu. E, quando comecei a gravar, a segunda geração da bossa nova e tal, foi nos anos 60. Até meados dos anos 60 não havia censura. Volta e meia, ouço falar: “Não, porque a censura não sei o quê...”. A censura só passou a existir institucionalizada a partir do AI-5, fim de 68. A partir de 69 é que existe censura. Tive nessa época, antes de 68, um problema com uma música, Tamandaré, que aí a Marinha implicou e proibiu. Mas a censura como censura não existia. Então, entre 64 e 68 – já tínhamos uma ditadura militar –, as artes praticamente não foram incomodadas. A chamada música de protesto, teatro de resistência, tudo floresceu entre 64 e 68. Então, esse período a que as pessoas se referem tanto “ah, os festivais, hã, hã, hã...”, não, não havia censura. SÉRGIO DE SOUZA - Na própria imprensa, antes de 68, não havia. Não havia. Leio, às vezes, barbaridades sobre isso. A censura começou a existir em 69 e foi abrandando em 75/76. O período Médici foi o de pior censura e não ajudou em nada. Se você for olhar o que se produziu em música e em cinema, em teatro, vai haver um buraco. Isso são fatos. São fatos. Constatei isso com o meu trabalho, quando fui olhar o primeiro livro compilando as

Há um equívoco muito grande. Falam em época dos festivais, mas foi a partir da bossa nova que se desencadeou isso tudo. Foram os finais dos anos 50, ali que a coisa explodiu. E, quando comecei a gravar, a segunda geração da bossa nova e tal, foi nos anos 60. Até meados dos anos 60 não havia censura. Volta e meia, ouço falar: “Não, porque a censura não sei o quê...”. A censura só passou a existir institucionalizada a partir do AI-5, fim de 68. A partir de 69 é que existe censura. Tive nessa época, antes de 68, um problema com uma música, Tamandaré, que aí a Marinha implicou e proibiu. Mas a censura como censura não existia.

\35_

#02_ Chico Buarque