2 minute read

Ciudad

10

VICTOR DANVIN

Advertisement

Buenos Ayres Río de la Plata, ca. 1830 Grabado en cobre sobre papel 11 x 15,4 cm

J.D. DULIN (dib.) LEMERCIER (lit.)

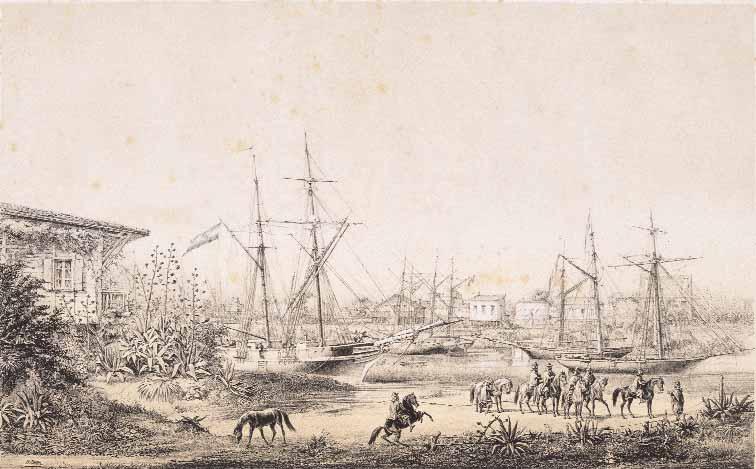

Buenos Ayres. La Boca del riachuelo cerca de Barracas, ca. 1860 Litografía coloreada sobre papel 24 x 44,5 cm

La colonización de América Latina estuvo pautada por la fundación de ciudades. España aplicó un modelo fijo, una matemática rigurosa para dar forma a esas ciudades, que fueron centros de concentración de poder, de irradiación de la cultura europea y sus modos de explotación económica (José Luis Romero). La América indígena, en cambio, fue un mundo predominantemente rural, con la excepción de algunos grandes centros urbanos, como Cuzco y Tenochtitlán. No los hubo en el Río de la Plata ni en las planicies que se extendían al sur, cuyos habitantes originarios fueron pueblos nómades, cazadores y recolectores. La estrategia del conquistador fue actuar como si el espacio estuviera vacante, vacío e inexplorado. Impuso nombres, clasificó, transformó y, sobre todo, desplazó y aniquiló a sus pobladores y sus modos de vida.

La ciudad fue baluarte de lo que se entendió por civilización y progreso, en tanto que la pampa –una de las llanuras más fértiles del planeta– fue llamada desierto, esto es: tierra despoblada. Sus habitantes fueron considerados apenas como uno más de los obstáculos naturales que hacían de ese territorio un lugar peligroso. Fue muy difícil para el hombre europeo subsistir en ese desierto y aun recorrerlo sin perder el rumbo cuando la meta fue sacarle provecho. Desde las primeras crónicas y relatos, el leitmotiv de las evocaciones de la pampa en la literatura fueron metáforas que asocian la planicie con el infierno, el mar tenebroso o el caos primigenio.

Estas ideas y preconceptos signaron el rumbo político de las naciones del Plata en el siglo XIX: el campo era el pasado, el atraso y la barbarie; la ciudad, el futuro luminoso, la civilización. Una síntesis visual de estas ideas aparece en El pasado. El porvenir, una litografía coloreada realizada a mediados del siglo XIX por Willems.

11

ROBERTO LANGE (dib.) RODOLFO KRATZENSTEIN (lit.)

Buenos Ayres (vista desde el río), ca. 1855 Grabado en acero 7,3 x 17 cm

J.SCHROEDER (lit.) GILQUIN ET DUPAIN (imp.) DUFOUR MULAT (ed.)

Buenos Ayres Amérique Méridionale, ca. 1860 Grabado en cobre sobre papel 13,3 x 15,5 cm

Si bien resulta evidente por el diseño de la bandera que la figura alegórica refiere a la República Oriental del Uruguay (y la ciudad es Montevideo, aun cuando no aparezca el Cerro), las ideas que pone en escena fueron compartidas en las dos orillas del Plata. El esquema compositivo responde al orden axial que organizaba las imágenes medievales de la crucifixión y el juicio final para separar el “error” de la “verdadera fe”: a la izquierda aparece el pasado en la forma de un desierto pedregoso, el mar embravecido y una noche de tormenta. La alegoría republicana vuelve la cara a la derecha, donde la luz del amanecer ilumina el perfil de la ciudad desde el río y los barcos en el puerto: el porvenir.

12