Automotoclub Storico Storico Italiano Commissione Cultura

La Mille Miglia e le sue eredi

Rino Rao Maggio 2020

Automotoclub Storico Storico Italiano Commissione Cultura

La Mille Miglia e le sue eredi di Rino Rao

Maggio 2020 1

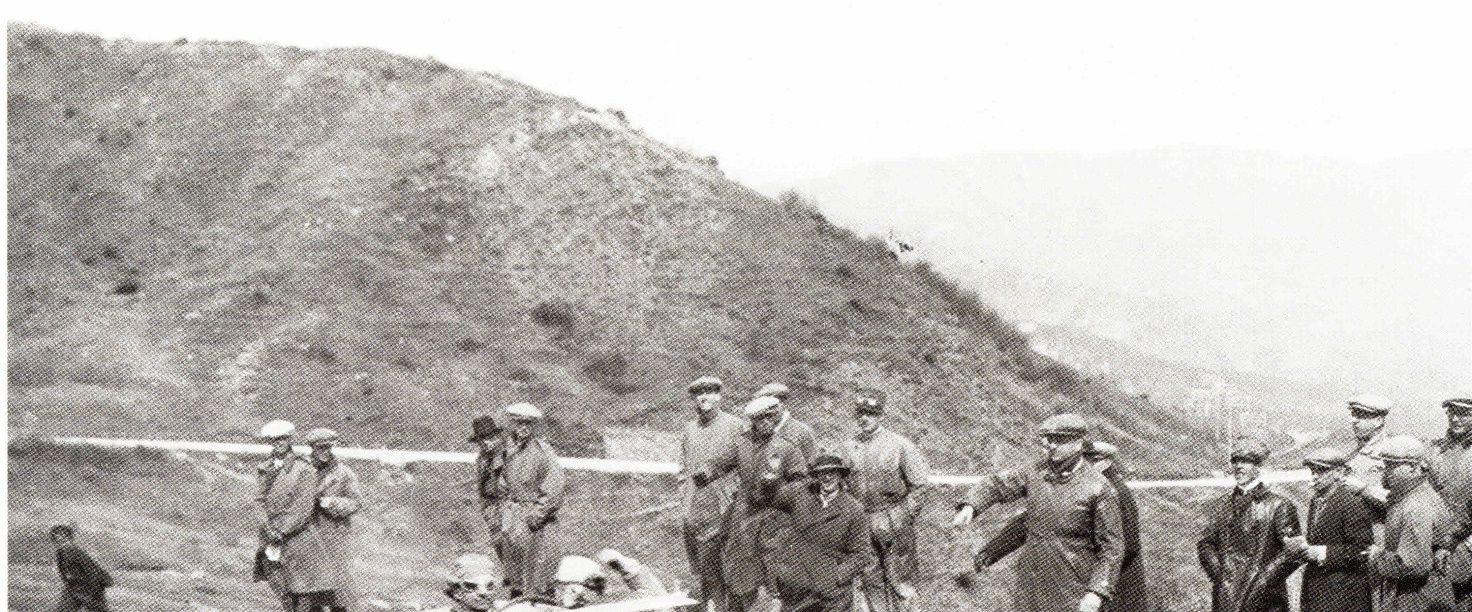

Da sx Aymo Maggi, Franco Mazzotti, Giovanni Canestrini e Renzo Castagneto, eminenti personaggi del motorsport, passati alla storia come I quattro moschettieri, sono stati i fondatori e gli organizzatori della Coppa della Mille Miglia, nata nel 1927.

2

Dal 1947 la Coppa della Mille Miglia, destinata al vincitore assoluto, fu intitolata a Franco Mazzotti, tenente pilota dell’Aeronautica, abbattuto in volo di guerra nel canale di Sicilia nell’estate del 1943.

La Mille Miglia, l’inimitabile gara passata alla storia come la corsa più bella del mondo, nacque nel 1927 dall’originale idea concepita da Maggi, Mazzotti, Canestrini e Castagneto per rilanciare il motorsport italiano derelitto e caduto in sonnolenza dopo il ritiro dalle competizioni della Fiat e dell’Alfa Romeo, ormai paghe degli allori conseguiti, mentre la Maserati non si era ancora affermata ai massimi livelli. Quei ritiri traumatici furono penalizzanti sia per gli organizzatori che per gli stessi piloti professionisti o gentlemen del calibro di Bordino, Brilli-Peri, Maggi, Minoja e Materassi, costretti, per essere competitivi, ad acquistare un bolide scegliendo fra le varie Talbot, Ballot, Delage e Bugatti o eccezionalmente, come Campari, ad avere in affido speciale la famosa P2 dal Portello. La Mille Miglia, nata a Brescia - città pioniera del motorsport ed organizzatrice del GP d’Italia sin all’avvento di Monza - fu progettata e realizzata con il dichiarato obbiettivo di coinvolgere, in primis, tutti i costruttori italiani a competere in una gara, inizialmente riservata alle vetture di serie, calamitando, sin dalla 1° edizione, case e piloti italiani ed in rapida successione i marchi ed i piloti esteri più famosi. Tutte le Case nazionali e le più importanti fra quelle estere parteciparono con entusiasmo, passione ed alterna fortuna alla inimitabile gara bresciana, attratte dalla sfida tecnica che i 1600 km di un duro percorso on line su strade ordinarie 3

nominalmente chiuse al traffico - comportava, non meno che dai benefici pubblicitari che la vastissima audience diretta e mediatica generava anche all’estero. La vittoria nelle popolari classi minori era di norma conquistata da piloti dilettanti, ma nel dopo guerra la Case costruttrici, per assicurarsi il successo, ingaggiarono talvolta piloti del calibro di Frére, Cotton, Bracco, Maglioli, Fagioli, Chiron, Rosier, Trintignant, Manzon, etc. La vittoria assoluta, invece, fu sempre prerogativa di gentlemen drivers e professionisti fra i più affermati al volante di OM, Alfa Romeo, Mercedes, Lancia e Ferrari.

PERCORSI della “COPPA DELLA MILLE MIGLIA”

Il percorso originario del 1927, riportato in questa piantina, utilizzato anche dal ’28 al ’30, misurava 1628 km da percorrere in senso antiorario. Partendo da Brescia, attraversava la Pianura Padana per raggiungere l’Emilia Romagna; dopo Bologna, affrontava l’Appenino Tosco-Emiliano e scalando la Raticosa (968 slm) e la Futa (903 slm) raggiungeva Firenze, poi Siena, S. Quirico d’Orcia (storico punto assistenza 4

dell’Alfa Romeo) prima di affrontare l’impervio Radicofani per entrare in Lazio e dopo Viterbo doppiava Roma. Dalla capitale affrontava le tortuose strade dell’Appenino Umbro-Marchigiano e attraverso Terni, il Passo della Somma, Spoleto, Perugia, Gubbio raggiungeva Ancona nelle Marche ed, immettendosi sulla veloce Adriatica, ritornava in Romagna; dopo Rimini ripassava per Bologna, puntava su Ferrara - attraversata da tutte le Mille Miglia, salvo quella del ’40 - per raggiungere le insidiose strade della Pianura Veneta e attraverso Rovigo e Treviso raggiungeva Feltre, sita ai piedi delle Dolomiti, indi Vicenza, Verona e finalmente di nuovo in Lombardia per il guizzo finale verso il traguardo di Brescia. I tratti sterrati erano 1\3 dell’intero percorso, nominalmente chiuso al traffico con l’impiego di 25.000 militi, mentre i passaggi a livello, molti dei quali incustoditi, erano ben 67, 41 le città attraversate ed un’infinità i villaggi. Utilizzando questa cartina, è possibile seguire l’evoluzione dei percorsi - qui di seguito illustrati - adottati dagli organizzatori dal 1931 sino all’ultima variante, in vigore dal 1954 al 1957. Tutte le 24 edizioni, pur con i diversi percorsi, rappresentarono sempre una durissima selezione per i concorrenti, con un rapporto arrivati/partiti pari al 55,1 %. Con l’edizione del 1931 gli organizzatori, accogliendo alcune richieste fra le molte città che volevano essere inserite nel percorso, apportarono varie modifiche al tracciato che registrava 1635 km, con l’inserimento di Cremona, Vetralla e Porto Recanati. Altre importanti variazioni furono apportate per le edizioni del ’34-’35 e ‘37 quando fu inserito un controllo a Venezia, fruendo del suggestivo ponte lacunare percorso in entrambi i sensi di marcia ed abolito il passaggio da Feltre, collegando direttamente Treviso a Vicenza. Il percorso così rivisto misurava 1615 km ed era ormai tutto asfaltato, salvo alcuni tratti sterrati, di entità trascurabile, lungo l’Appennino. Nel 1936, per motivi misteriosi, veniva eliminato il controllo di Venezia, ritornando al collegamento diretto Padova-Treviso, mentre il passaggio da Feltre veniva definitivamente soppresso. La lunghezza della corsa si riduceva così a 1597 km, la più breve dell’anteguerra. Nel ’38, reintrodotto il controllo di Venezia, abbandonato l’attraversamento dell’appennino per la veloce Tirrenica, da Pisa - attraverso un tratto autostradale di 87 Km - si raggiungeva Firenze per riallacciarsi al percorso del ’37. Su 1621 km totalmente asfaltati, per la prima volta, il vincitore Biondetti su Alfa Romeo 8C 2900 B tagliava il traguardo in meno di 12 ore, superando i 135 km/h di media.

5

Dopo un anno di sospensione, a causa della sciagura del ’38, nel ’40 si disputò un’edizione del tutto anomala denominata “GP di Brescia della Mille Miglia” sul triangolo Brescia, Cremona, Mantova, Brescia, di 165 km X 8 giri = 1485 km. Nel ’47-’48, in senso orario su una distanza record di 1823 km, da Brescia, evitando il 1° passaggio da Bologna, si raggiungeva l’Adriatica e dopo Pesaro, attraversando l’Umbria, Roma, quindi Viterbo, Radicofani, Siena, Firenze, Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, per entrare eccezionalmente in Piemonte, raggiungendo Alessandria, quindi Torino da dove, attraverso un collegamento autostradale, si arrivava a Brescia. Nel ’49, in senso antiorario, evitando per la prima ed unica volta Bologna, i passi della Futa e di Raticosa, si raggiungeva Parma per affrontare il Passo della Cisa e da lì, attraverso la Tirrenica, Roma; indi, percorrendo l’Umbria e le Marche, Pescara in Abruzzo, da dove, attraverso la veloce Adriatica, si attraversavano Pesaro, Ravenna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona sino al traguardo di Brescia. Il percorso, grazie al ripristino delle strade, abbandonati tutti i tratti autostradali, era pari a 1593 km. Per l’edizione del ’50 si tornò definitivamente al senso di marcia orario su un percorso di 1635 km che aveva in Pescara il suo vertice sud-est da dove, attraverso l’Aquila, Rieti e Terni, si raggiungeva Roma e da lì, percorrendo l’Aurelia, a Pisa si imboccava l’autostrada per Firenze; indi, attraverso i passi della Futa e di Raticosa, Bologna, quindi Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona ed infine Brescia. Nel biennio ’51-’52, il percorso di 1564 km, abbandonata l’Aurelia, ritornava sulla più impegnativa Cassia. Il tracciato della veloce Adriatica veniva interrotto con il definitivo inserimento di Forlì. Nel ’53 fu eliminato il passaggio da Terni, riducendo i km a 1512. Dal ’54 al ’57, in seguito alla scomparsa di Nuvolari avvenuta nell’agosto del ’53, gli organizzatori istituirono il “Gran Premio Tazio Nuvolari” da assegnare al concorrente più veloce sul tratto conclusivo Cremona-Mantova-Brescia. Con l’inserimento di Mantova, il percorso misurava 1597km. Come abbiamo visto, la gara si svolgeva sull’Italia settentrionale e centrale ed il numero di chilometri rimase sempre simbolicamente vicino alle effettive Mille Miglia, toccando un minimo di 1485 km nel 1940 - in occasione dell’unica edizione svoltasi sul circuito Brescia-MantovaCremona - ed il massimo di 1823 Km nel ’47-’48, con l’inserimento di Torino e Milano. Nel 1927, quando la Mille Miglia ebbe inizio, l’automobile era ancora un lusso riservato a pochi, ma trent’anni dopo, sulla rete stradale ristrutturata ed ampliata 6

circolavano 1.600.000 veicoli. Di conseguenza, il numero degli spettatori nel corso delle 24 edizioni, aumentò a dismisura così come il numero dei partenti che dai 77 della prima edizione toccò i 521 nel ’55 - l’anno del record assoluto di Moss ad oltre 157 km\h di media - per essere poi contenuto d’autorità ai 350 dell’ultima edizione.

Maranello 1962. Grazie a Vittorio Jano, mitico progettista e stratega del box, l’Alfa Romeo detiene il record di ben 11 vittorie. Passato alla Lancia, progettò l’Aurelia, la F1 D 50 e la sport D 24 con la quale Ascari trionfò nel ’54. Nel ’55, insieme a tutte le D 50, passò alla Ferrari come consulente tecnico dando luce, fra l’altro, al motore Dino, progettato con la collaborazione dello stesso primogenito di Ferrari e di Andrea Fraschetti. 7

REGOLAMENTO TECNICO Il regolamento tecnico, inizialmente centrato sulle turismo di serie elaborate e con 7 classi - nell’ottica di rendere la gara sempre più popolare ed attraente per tutte le tipologie di costruttori - ampliò le caratteristiche dei veicoli ammessi e le relative classi e sottoclassi, animando nel tempo una grande lotta fra Fiat, Renault, Peugeot, Citroen, Panhard, Abarth nelle classi utilitarie; Alfa Romeo e Porsche nelle medie; Alfa Romeo e Lancia nella 2 lt; Osca, Porsche, MG, Healey, Austin Healey, Bristol, Maserati e Bugatti nelle piccole e medie sport. La vittoria assoluta, dopo l’iniziale duello OM-Lancia-Alfa Romeo, a partire dal ’28, vide il dominio di quest’ultima sino al ’38, vanamente contrastato da Bugatti, Delahayie, Talbot-Lago, OM, Lancia, Maserati e le statunitensi La Salle e Chrysler; fece eccezione il trionfo della Mercedes di Caracciola nel ’31 e della BMW Touring di Hanstein nel ‘40. Nel dopo guerra, l’Alfa, dopo l’ultima vittoria di Biondetti passò il testimone alla neonata Ferrari, vittoriosa, fra il ’48 ed il ’57, in 8 edizioni soccombendo però alla Lancia nel ’54 ed alla Mercedes nel ’55. La Jaguar, l’Aston Martin, la Delahaye, la Talbot-Lago, la Gordini e soprattutto la Cisitalia e la Maserati, pur inserendosi nella lotta per la vittoria non riuscirono mai a conquistarla. Punti salienti dell’evoluzione del regolamento tecnico sono stati: - nel ’27, l’obbligo di 4 posti o della zavorra di 120 kg per le vetture superiori al 1.5 lt, soppresso nel ’28 - nel ’30-’32, l’ammissione delle nuove categorie “Piloti Dilettanti”, “Vetture Utilitarie” e “Guida Interna”, eliminate nel ’34 e riammesse nel ’35 per effetto della concorrenza del Giro d’Italia - nel ’35 i permissivi regolamenti internazionali dell’A.I.A.C.R. aprirono la porta alle derivate Gran Premio che domineranno dal ’35 al ’38 - nel ’36, l’introduzione della categoria veicoli “Succedanei” e adozione di classifiche separate fra vetture con e senza compressore e relative classi - nel ’37, nascita delle categorie “Nazionale Turismo”, derivate dalla serie ma con autotelaio e carrozzeria modificati, e “Sport Nazionale” - nel ’38, istituzione della categoria “Sport Internazionale”, suddistinta in diverse classi con e senza compressore - nel ’40, introduzione della nuova categoria “Sport Nazionale” per vetture aspirate, aperta alle macchine estere di uguale caratteristiche 8

- nel ’47-’50, in conformità all’all.to C della F.I.A., abolizione del compressore. Nuove categorie “Turismo Internazionale” con tre classi e “Sport Internazionale”, con 4 classi - nel ’51, le categorie: “Utilitarie”, con larghe modifiche meccaniche, suddivise in 3 classi e le “Vetture Veloci” con carrozzerie fuori serie chiuse e preparate con importanti modifiche meccaniche, suddivise in 4 classi - nel ’52, introdotte la “Classifica all’Indice di Prestazione” e le categorie “Turismo Nazionale”, “Gran Turismo Internazionale”, Sport Internazionale, tutte in quattro classi e Sport di Serie in tre classi - nel ’54, istituite le categorie “Turismo Speciale”, “Gran Turismo” con tre classi e “Sport Internazionale” con quattro classi.

1936. l’Alfa 6C 1750, modificata su progetto dall’Ing. Ferraguti per l’alimentazione a carbonella, tagliò il traguardo FTM. Essa fu il frutto, piuttosto deludente, delle reazioni governative alle Prammatiche Sanzioni imposte all’Italia come ritorsione per la conquista dell’Etiopia.

9

REGOLAMENTO SPORTIVO Norme semplici erano previste dal Regolamento Sportivo che si integrava con le norme dell’A.I.A.C.R. e successivamente della F.I.A. : - malgrado l’abolizione dell’obbligo del secondo pilota in vigore sin dal ‘25, in quasi tutte le edizioni l’equipaggio era formato da due persone - sino al ’48, l’ordine di partenza era determinato dal sorteggio, ma le Case fornivano spesso, come prima guida, il nome del secondo pilota, di modo che la prima guida effettiva potesse abbinarsi alla macchina che partiva più tardi, con il vantaggio di potere controllare la gara dei rivali partiti prima - la possibilità dei concorrenti di variare gli accoppiamenti venne mantenuta anche dal ’49 in poi, quando i numeri assegnati corrispondevano all’orario di partenza - i concorrenti venivano informati dagli Ufficiali di Gara sulle posizioni dei diretti antagonisti ai controlli ed ai rifornimenti - i controlli erano dislocati in modo da non consentire tagli di percorso - sino al 1940 le postazioni dei rifornimenti venivano stabiliti dalle Case o dai piloti; nel dopo guerra era invece compito delle Case Petrolifere che assegnavano dei buoni speciali agli equipaggi - a loro rischio e pericolo, i piloti potevano provare il percorso, reso noto con largo anticipo sulla data della corsa, in calendario per la primavera più o meno avanzata. Gli organizzatori rilasciavano ai concorrenti un cartello corredato dalla caratteristica freccia rossa e la scritta in prova. Il cartello non aveva alcun valore legale, ma induceva all’indulgenza i tutori del traffico per le numerosissime infrazioni commesse dai piloti - nel ’53, la Mille Miglia diventò una gara valida per il Campionato Mondiale Sport. Indossare il casco divenne obbligatorio - nel ’54, a bordo dell’auto venne ammesso anche un solo pilota. Venne istituito il “Gran Premio Nuvolari” da assegnare all’equipaggio più veloce sulla tratta CremonaMantova-Brescia di 132 km nel ’56, nacquero le iscrizioni per invito col limite max di 400 nel ’57, il limite delle iscrizioni per invito fu ridotto a max 350, ma le 25 suddivisioni fra classi e sottoclassi creavano notevole confusione alle verifiche

10

Le potenze massime dei propulsori, dai 160 CV della 7 lt Isotta Fraschini nel ’27, passarono ai 360 dell’Alfa 2900 B 8C nel ’38 ed infine ai 400 della Ferrari 335 nell’ultima edizione. Il primato della massima potenza specifica appartiene all’Alfa 2900 B del ’38.

Anni ’50. Due personaggi chiave della Mercedes: da dx Alfred Neubauer, efficientissimo DS, e Rudolf Uhlenhaut, progettista delle 300 SL, della 194 F1 e della SLR, vittoriosa alla MM con Moss nel ’55, alla media record di 157,650 km /h . Rudolf Fu allievo di Hans Nibel, progettista della SSKL, derivata da un progetto originario di Porsche, con la quale Caracciola vinse la MM del ’31.

11

UNA CARRELLATA DEI PROTAGONISTI DELLE 24 EDIZIONI Con il supporto di una selezione iconografica, passiamo ora ad una breve carrellata dei protagonisti delle 24 edizioni disputate.

1927. L’Ing. Nicola Romeo, fondatore e Presidente dell’Alfa Romeo, vicino al suo pilota di punta Brilli-Peri, poco prima della partenza della gara.

Nel ’27, il duello fra le veloci Alfa RLS, le maneggevoli Lancia Lambda e le robuste OM Superba si concluse con la vittoria della Casa bresciana per merito di MinojaMorandi che coprirono 1628 km in 21.4’48’’, alla media di oltre 77 km\h. Ci si accorse subito che la Mille Miglia sarebbe stata una corsa velocissima e combattuta. 12

A Bologna, Brilli-Peri era al comando, alla media di ben 106,5 km/h, con 4’ di vantaggio sulla OM di Minoja e 5 ‘ sull’Alfa Romeo di Marinoni. A Firenze, dopo le scalate della Futa e della Raticosa, l’asso Brilli-Peri passava al comando con la sua Alfa, ad una media superiore a 70 km/h. Il pilota toscano spingeva a fondo ed arrivava a Roma, alla media di 81 km/h, staccando di 14’ Minoja-Morandi e di 19’ Balestrero-Danieli T., seguito da Rosa-Daneli M., tutti su OM. Brilli-Peri arrivò ancora 1° al controllo di Spoleto, dove purtroppo dovette ritirarsi per il cedimento del motore. Da quel momento la corsa diventò una parata trionfale per le OM, vanamente inseguite dall’Alfa RLSS di Marinoni, che cedeva a Verona. La 1°edizione della Mille Miglia finiva così con la vittoria della OM Superba di Minoja-Morandi che arrivava trionfalmente al traguardo, seguita dalle altre due di Danieli T.-Balestrero e di Danieli M.-Rosa. Al 4° e al 5° posto finivano le splendide Lancia Lambda a passo corto di Strazza-Varallo e di Pugno-Bergia. Gli equipaggi partiti furono 77 e 54 quelli arrivati.

1927. Minoja-Morandi su OM Superba, in azione sul Passo della Futa, si aggiudicheranno la vittoria. 13

1927. Un veloce passaggio della Lancia Lambda a passo corto di Strazza-Varallo, 3° nel ’27. Vincenzo Lancia, ex asso del volante, ma contrario all’impegno agonistico della sua Casa, considerando gli effetti pubblicitari nel caso di una buona performance, fece allestire alcune Lambda spider a passo corto.

Nel ’28-’29, la doppietta del quintalesco canoro Negher, assistito dal meccanico Ramponi, battendo la OM di Rosa-Mazzotti e la Lancia di Strazza-Varallo, inaugurò il dominio dell’Alfa Romeo durato sino al ’38, ma interrotto nel ’31 dalla Mercedes di Caracciola. Nel ’28, l’Alfa Romeo aveva affidato il nuovo gioiello di Jano, la 6C 1500 compressa, all’esperto Campari. Vana fu la concorrenza delle Bugatti, affidate a Nuvolari e a Brilli-Peri, e più insidiosa quella delle OM di Rosa-Mazzotti e Morandi-Coffani, ma soprattutto della Lancia Lambda di Gismondi-Valsania, costretti tuttavia al ritiro sulle strade del Veneto. Nel ’28 equipaggi partiti 83, arrivati 40. Nel ’29, Jano si presentò alla partenza con uno squadrone delle nuove 6C 1750 SS compresse, della potenza di 105 CV. Ancora una volta, la vittoria andò a Campari che piegò con facilità la concorrenza della OM Superba di Morandi-Rosa e della Lancia Lambda di Strazza-Varallo. Nel ’29 partiti 72, arrivati 42.

14

1928, Passo della Futa, Campari al volante del prototipo 6C 1500 SS con il fido meccanico Ramponi. La celebre coppia, con una 6C 1750 SS, bissò il successo nel ’29 alla media record di 89,670 km/h.

Nel ’30, “Nuvolari con l’Alfa rossa”, a fari spenti o no, supera e batte Varzi al volante di una macchina uguale, alla velocità record di oltre 100 km\h. Fra i primi dieci classificati, 7 Alfa Romeo, due OM Superba (5° con Bassi e 7° con Rosa) ed 1 Mercedes SSK, 6° con Caracciola. La corsa cominciò a ritmo elevatissimo, con la Maserati 26 M di Arcangeli che arrivò a Bologna alla media di 139 Km/h, seguita a 13’ dall’Alfa 6C 1750 di Nuvolari ed a 31” dalla Mercedes SSK di Caracciola. Sulla Bologna-Firenze, Varzi otteneva il miglior tempo, mentre Arcangeli era costretto al ritiro e Caracciola a rallentare il ritmo. A Roma, Varzi era al comando, seguito da Nuvolari ad 1’ e Campari a 10’, Ghersi a 14’ e Caracciola a 32’. Le 4 Alfa Romeo ufficiali erano, dunque, saldamente al comando e Jano ordinava ai suoi piloti di moderare l’andatura, ma con poco successo. Ad Ancona, Nuvolari aveva 1’ di vantaggio su Varzi che, al secondo passaggio da Bologna, superò i 7 minuti. A Feltre, Varzi, lungo la discesa di Arsiè, fu raggiunto da Nuvolari che, secondo quanto tramandato, per non essere visto, lo superò a fari spenti. Nuvolari tagliò trionfalmente il traguardo di Brescia, suscitando un grande entusiasmo degli spettatori. La corsa fu funestata da due incidenti mortali: una bambina fu travolta da un’auto e nei pressi di Buonconvento cadde Enrico Benini, una delle promesse della scuola fiorentina. Equipaggi partiti 135, arrivati 73. 15

1930. Nuvolari, al volante della Alfa Romeo 6C 1750 SS, assistito dal fido Guidotti lungo la discesa per Firenze. Vincerà alla media record di oltre 100 km/h.

1930. Il “quintalesco” canoro Campari, quasi soffoca in un affettuoso abbraccio lo smilzo Nuvolari.

16

1930. Caracciola, assistito da Werner, in azione con la poderosa Mercedes SSK, lungo la discesa della Raticosa. Si classificheranno 6° assoluti.

Nel ’31, Caracciola, al volante della Mercedes SSKL, una 7 litri di 300 CV e tara di 1400 kg, batté le nuove A.R. 8C 2300, penalizzate dagli inadeguati pneumatici. Caracciola, consapevole che la sua potente Mercedes sarebbe stata avvantaggiata nei tratti veloci, spinse subito il ritmo della sua corsa, raggiungendo Bologna in testa alla gara, alla formidabile media di 154 Km/h, staccando di 7’ Morandi-Rosa e di 8’ Campari-Marinoni, seguiti a 9’ da Borzacchini e Nuvolari con lo stesso tempo. Le Alfa Romeo avevano già appalesato in quel primo tratto veloce gravi problemi agli pneumatici, che dechappavano con allarmante frequenza. Sulla Bologna-Firenze, Nuvolari segnava il miglior tempo portandosi a 5’ da Caracciola, seguito da Campari e da Morandi. L’azione di Tazio continuava impetuosa ed al controllo di Roma conquistava la leadership, staccando di 2’ il tedesco. L’offensiva delle Alfa continuava sino a Perugia con Borzacchini al 1° posto, ma sulla veloce Adriatica Caracciola iniziava il suo recupero che diventava ancora più incisivo sulle strade del Veneto, tagliando vittorioso il traguardo di Brescia, seguito a 11’ dall’Alfa di Campari e a 18’ dalla OM di Morandi. Partiti 99, arrivati 59. 17

1931. Caracciola, assistito da Sebastian, batte l’armata delle Alfa e taglia vittorioso il traguardo al volante della sua Mercedes SSKL, una 7 Lt capace di 300 CV, ma dal peso di circa 1.400 kg.

Nel ’32, l’ineffabile Borzacchini regolò il plotone delle Alfa Romeo che occupò i primi sette posti della classifica assoluta. Campari, al comando per oltre due terzi della gara, uscì di strada ad Ancona per una errata segnalazione del meccanico Sozzi.

1932. Il vincitore Borzacchini, su Alfa Romeo 8C 2300, riparte dal controllo di Modena. 18

La vittoria di Borzacchini, assistito da Bignami, riscattò l’amara sconfitta, ad opera della Mercedes di Caracciola, dell’anno precedente. E’, infatti, probabile che senza il problema della inadeguatezza delle gomme, difficilmente la vittoria sarebbe sfuggita alla Casa del Portello. Ciò nulla toglie alla magnifica prestazione del renano che seppe diligentemente sfruttare le caratteristiche della sua potente, ma pesante, Mercedes. Equipaggi partiti 88, arrivati 42

1932. Campari, al volante della Alfa Romeo 8C 2300, in azione sulle strade toscane, era ancora il leader della corsa, ma a causa di un errore del meccanico Sozzi, sarà vittima di una uscita di strada e conseguente ritiro.

19

Nel ’33, la meritata doppietta di Nuvolari, al volante della bella e veloce Alfa Romeo 8C 2300 compressa, regolò ben nove macchine del Biscione, gestite dalla Scuderia Ferrari. Infatti, l’Alfa Romeo, incorporata dall’IRI, si era ufficialmente ritirata dalle competizioni ed aveva affidato a Ferrari tutto il materiale da corsa, ad eccezione delle P3. Da rilevare, l’importante affermazione della squadra ufficiale della MG, 1° e 2° nella classe 1100 con Eyston-Lurani e Howe-Hamilton. Equipaggi partiti 85, arrivati 52.

1933. Controllo di Roma, Taruffi-Pellegrini, 3° al traguardo con la l’Alfa 8C 2300 privata di Pellegrini.

Nel ’34, la rivincita di Varzi con la AR 8C 2300 della Scuderia Ferrari su Nuvolari, alla guida di una Alfa Romeo del Portello, grazie alle provvidenziali gomme ancorizzate imposte dal Drake al recalcitrante galliatese per l’ultimo tratto sotto la pioggia. Le Alfa Romeo occuparono i primi posti della classifica, con Battaglia su 8C Monza al 4° posto, precedendo la piccola Maserati 1100, magistralmente condotta da Taruffi che piegò la MG ufficiale dell’equipaggio Lurani-Hughes. 20

1934. Battaglia (n.55) e Ruesch al volante delle loro Alfa Monza della SF duellano fra le strade di Roma. Ruesch, il famoso scrittore autore de Il numero uno, sarà costretto al ritiro, ma Battaglia si classificherà 4° assoluto.

Quasi l’intera corsa visse sul duello Nuvolari-Varzi. Infatti, dopo un brillante avvio, l’Alfa Romeo di Tadini - che, 1° a Bologna manteneva la leadership sino a Roma inseguito da Varzi ad 1’ e da Nuvolari a 5’ - a Terni dovette cedere il comando a Varzi, 1° con 2’ su Nuvolari, 4’ su Tadini e 8’ su Chiron. Dopo Roma, Tazio forzava il ritmo e transitava da Ancona a soli 20” da Varzi, mentre al 2° passaggio da Bologna era Varzi ad inseguire Nuvolari a 2’30’’; ma al posto di assistenza dell’Alfa avveniva la provvidenziale imposizione di Ferrari che faceva montare sull’Alfa del galliatese le ancorizzate, determinando così la sconfitta di Nuvolari. A 3° posto, dopo una gara regolare, si classificava l’altra Alfa 8C 2300 della scuderia Ferrari di Chiron-Rosa. Equipaggi partiti 57, arrivati 29.

21

1934.L’affettuosa dedica dei fratelli Maserati all’Ing. Taruffi in ricordo del magnifico successo riportato con la piccola Maserati.

Nel ’35-’37, scesero in campo le derivate GP dell’Alfa P3 che piegarono Delahaye, Talbot e Aston Martin. Negli stessi anni, doppietta del siculo-toscano Pintacuda. Nel ’36 vinse Brivio-Sforza. Nel ’35 equipaggi partiti 86, arrivati 47; nel ’36 partiti 69, arrivati 37; nel ’37 partiti 124, arrivati 65.

1935, Tadini-Chiari su A.R. ex P3, primi al controllo di Bologna, alla media di 160 Km/h, finiranno secondi dietro l’omologa macchina condotta dal siculo-toscano Pintacuda, assistito dal minuscolo Della Stufa. 22

1936. Biondetti-Cesara su Alfa Romeo ex P3, quarti all’arrivo, attraversano Modena.

Nel ’38, trionfo alla media record di oltre 135 km\h di Biondetti su Alfa Romeo 8C 2900 B, alla prima vittoria del suo favoloso poker. Ottima la prova delle francesi Delahaye 4° con Dreyfus e della Talbot-Lago 5° con Carriere. La Mille Miglia del ’38 si disputò su un percorso molto veloce ed in perfette condizioni atmosferiche. A Biondetti, l’Alfa Corse affidò l’Alfa Romeo 8C 2900 B, equipaggiata con motore tipo 308 GP, capace di ben 360 CV. Era la macchina più adatta per conseguire la vittoria ed il forte pilota toscano non se la lasciò sfuggire, raggiungendo Brescia in 11.58’.29” alla straordinaria media di oltre 135 Km/h, che resisterà sino al ’53, quando verrà battuta da Giannino Marzotto su Ferrari 4100 cc. La corsa fu funestata da un grave incidente avvenuto sulla circonvallazione di Bologna, che causò la morte di 10 spettatori, fra cui 7 bambini, e 23 feriti. Questa sciagura comportò la sospensione di tutte le gare su strada, sul territorio metropolitano, e di conseguenza determinò nel 1939 la nascita della Mille Miglia libica, la Tobruk-Tripoli. Equipaggi partiti 141, arrivati 72.

23

1938.Un veloce passaggio di Biondetti-Stefani con la potente Alfa 2900 B.

Nel ’40, dopo un anno di sospensione dovuto alla proibizione di Mussolini per tutte le gare stradali sul Territorio Metropolitano (in Libia si organizzò la Tobruk-Tripoli di km 1500, un clone della Mille Miglia) - in seguito alla sciagura di Bologna con 10 morti, causata dall’Aprilia n° 101 di Bruzzo-Mignanego - sul circuito BS-CR-MN-BS (GP di BS della MM) vinse inaspettatamente la BMW 328 aerodinamica Touring di Hanstein-Baumer, precedendo l’Alfa Romeo 6C 2500 di Farina-Mambelli. Le macchine della Casa di Monaco avevano motori preparati con una potenza di 140 CV e, grazie alla carrozzeria studiata al tunnel e realizzata dalla Touring, potevano superare i 215 Km/h. Affidate ad Ascari-Minozzi e Rangoni-Nardi, debuttarono due 815 1500 8C Touring della Auto Avio Costruzioni, la nuova azienda di Ferrari che, a norma dell’accodo con l’Alfa Romeo, non poteva ancora etichettarle con il proprio nome. Le due macchine si dimostrano abbastanza veloci ma furono costrette al ritiro da guasti meccanici. Equipaggi partiti 88, arrivati 33.

24

1940. L’originale Stanguellini 1100 aerodinamica di Fioruzzi-Cavanna, 9° al traguardo.

25

1940. La BMW 328 con carrozzeria aereodinamica della Touring, dell’equipaggio Hanstein-Baumer, vincitrice della gara sul circuito di 165 Km BS-CR-MN-BS per un totale di 1485 km, alla media oraria di 166, 723 km/h.

Nel ’47-’48, gare spacca cuore di Nuvolari, ormai ben al di sopra dei cinquant’ anni; tuttavia, non fu lui a cedere, rimasto quasi sempre in testa, ma le sue macchine, la piccola Cisitalia 1100 nel ’47 e la Ferrari 166 nel ‘48. L’intera Italia andò in delirio per Tazio e Biondetti dovette quasi chiedere scusa per avere vinto. Nel ‘48 Tazio, adagiato sul lettino della Canonica di Villa Ospizio (Reggio Emilia), dove esausto si era trasferito, così rispose a Ferrari, che cercava di consolarlo con un ti rifarai l’anno prossimo: Ferrari, alla nostra età giornate come questa sono rare, ricordalo e, se ci riesci, cerca di godertele sino in fondo. Il mantovano si era recato a Brescia per vivere la vigilia della corsa, alla quale non avrebbe dovuto partecipare; invece, quasi contemporaneamente e all’ultimo momento, l’Alfa Romeo e la Ferrari pensarono a Nuvolari. Nella gara fra le due Case ebbe la meglio l’astuto Ferrari che, piombato a Brescia, invitò il mantovano a visitare la sua fabbrica, riuscendo ad impegnarlo per la corsa. Fu così che la quarta 166, solo 2 giorni prima della corsa, fu affidata all’equipaggio Nuvolari-Scapinelli, un meccanico della Ferrari che a stento fu convinto ad accettare il rischio di sedere accanto a Nuvolari. Nel ’47, equipaggi partiti 155, arrivati 54. Nel ’48 partiti 167, arrivati 64.

26

1947, Nuvolari alla guida della piccola Cisitalia 1100 affronta una curva con il suo tipico stile acrobatico. In testa per quasi tutta la gara, nel tratto finale autostradale e sotto una fitta pioggia dovette arrendersi a Biondetti alla guida di una potente e comoda Alfa Romeo 3 lt coupé.

Nel ’48 e sino al ’57, iniziò la serie di successi della Ferrari che lascerà all’agguerrita concorrenza solamente il ’54 alla Lancia ed il ’55 alla Mercedes. Nella foto sono ritratti i protagonisti tecnici della Ferrari: da dx Gioacchino Colombo, papà del V12, ed il prolifico Aurelio Lampredi.

27

1948. Nuvolari e Scapinelli ricevono un omaggio floreale da una signora, pochi minuti prima della partenza.

1948. Giovanni Lurani, eccellente pilota gentleman, giornalista, storico dell’automobile e membro della CSAI, in coppia con Sandri, con l’ingombrante Healay 2400 cc, riuscÏ a piegare le Lancia Aprilia 1500.

28

1948, Nuvolari, al volante di una Ferrari 166, al controllo di Firenze dove arrivò con 30’ di vantaggio sull’altra Ferrari di Biondetti. La macchina, spinta alla massima velocità dall’indiavolato Tazio, aveva già perso un parafango ed il cofano a causa di due uscite di strada ed accusava il cedimento di una balestra che ne causò l’amaro ritiro poco dopo Reggio Emilia, quando era ancora saldamente in testa.

Nel ’49, Biondetti con la Ferrari 166 fece poker, un primato che rimarrà imbattuto. Il forte pilota fiorentino, con una condotta di gara accorta, ebbe ragione della concorrenza delle Alfa Romeo Speciali di Bornigia e Rol e soprattutto delle altre Ferrari di Bonetto e di Taruffi che in testa a Ravenna, quando mancavano solo due ore all’arrivo, doveva ritirarsi per il cedimento della trasmissione. 29

Gli ambiziosi fratelli Marzotto, per vincere la Mille Miglia, oltre a puntare sulla loro abilità di piloti e sulle prestazioni delle loro Lancia Aprilia, erano ricorsi allo stratagemma di apporre numerosi cartelli pubblicitari della loro catena di alberghi Jolly lungo il percorso, per segnalare le curve più pericolose. Come ricordato nel regolamento sportivo, per la prima volta venne adottato l’intelligente sistema di assegnare ai concorrenti un numero corrispondente all’effettivo orario di partenza. Le partenze durarono complessivamente 6 ore e 50 minuti. La Fiat “Topolino” con 54 equipaggi fu la macchina più popolare della 16° Mille Miglia. Equipaggi partiti 303, arrivati 182.

1949, Biondetti, in coppia con Salani, affronta uno dei tornanti delle “scale” di Piantonia-Poggio di Bercerto. Il resiliente pilota fiorentino vincerà la gara stabilendo il record, che rimarrà imbattuto, di quattro vittorie, due con l’Alfa Romeo nel ’38 e nel ’47 e due con la Ferrari nel ’48 e’49. 30

1949, la Fiat 500 B “Topolino”, uno dei veicoli più popolari della MM, maggiorata a 750 cmc 3 di Benvenuti Zanini non riuscirà a finire la gara.

Nel ’50, grande vittoria in doppio petto blu di Giannino Marzotto che, a soli 22 anni, con la Ferrari 195 S superò Fangio, al volante dell’Alfa Romeo Sperimentale, finita 3° dietro l’altra Ferrari di Serafini. La scuderia Ferrari poteva contare su tre 195 S di 2340 cc, delle quali una coupè Touring verniciata in azzurro venne affidata a Giannino e le altre due, carrozzate spider, venivano assegnate a Dorino Serafini e a Vittorio Marzotto. Altre due barchette Touring andarono a Villoresi e ad Ascari. Partirono ben 116 Fiat Topolino, moltissime Fiat 1100 cc Turismo ed anche numerose Lancia Aprilia, fuori produzione e sostituite dall’Aurelia. Equipaggi partiti 375, arrivati 213.

31

1950.Una interpretazione pittorica del duello fra le Ferrari 195 S dei fratelli Marzotto, Giannino n° 724, Vittorio n° 722, 8° al traguardo e Serafini n° 733, classificatosi 2°.

1950. Corsa sfortunata per Bonetto alla guida della potentissima Alfa Romeo Tipo 412 Sport, costretto al ritiro per cedimento meccanico a Pescara, quando era ancora nelle prime posizioni.

32

Nel ’51, in condizioni atmosferiche da tregenda, Villoresi, guidando con sagacia la sua potente Ferrari 340, contenne a stento la meravigliosa Lancia Aurelia B 20 2000 cc di Bracco-Maglioli. Il suo clamoroso successo alla Mille Miglia fu completato dal 5° posto di Ippocampo Mori e dal 6° di Valenzano-Maggio.

1951. La Ferrari del vincitore Villoresi reca i segni della lotta del pilota per mantenere in strada il potente bolide sotto una pioggia torrenziale. 33

1951.L’applauditissimo arrivo di Bracco, con l’elegante coupé 2000 cc Lancia Aurelia B20, assistito dal suo allievo Maglioli, 2° assoluto a meno di 20’ dalla poderosa Ferrari 4100 cc di Villoresi.

La coupè torinese, che correva nella categoria Vetture Veloci, era la riuscita derivata dell’Aurelia berlina B21, il cui motore - nominalmente capace di 110 CV - e l’assetto erano stati sapientemente preparati dal grande Jano. La bella carrozzeria, costruita con largo impiego di leghe leggere, era opera della stessa Lancia, con la blanda cooperazione della Pininfarina. La macchina, munita di sospensione indipendente, agile e docile nella guida, conquistò tra il ’51 e il ’52 molte vittorie assolute, tra le quali ricordiamo quella della Targa Florio del ’52 con Bonetto. Equipaggi partiti 325, arrivati 175. Nel ’52, la Mercedes, calata in forze sotto la guida del mitico direttore sportivo Neubauer, con le nuove 300 SL, vorrebbe vincere, ma contro la Ferrari 250 S di Bracco, Chianti o no, non la spuntò. La 300 SL era una modernissima macchina da corsa con il telaio costituito da un elaborato traliccio tubolare. Il motore era un 6 cilindri monoalbero in testa, alimentato con iniezione diretta Bosch, inclinato per diminuire l’altezza del cofano. La sospensione era a 4 ruote indipendenti. La carrozzeria coupè dalla filante linea 34

sfoggiava due porte incernierate sul tetto, dette ad ala di gabbiano. La potenza era di 200 CV e la velocità massima di circa 200 Km/h. Grande gara di Fagioli che con l’Aurelia B20 finì 3°, sconfiggendo Caracciola, l’amicorivale degli anni trenta, al volante della ben più potente Mercedes 300 SL. Non riuscirono, invece, ad inserirsi nella lotta per la vittoria e neanche a tagliare il traguardo Moss su una preparatissima Jaguar, dotata di freni a disco, le Aston Martin di Abecassis e di Parnel, e la Delahaye di Cotton. Gli equipaggi, partiti in 501, segnarono un record impressionante che tuttavia verrà battuto nel ’55; 275 gli arrivati.

1952. L’arrivo vittorioso della Ferrari 250 S di Bracco-Rolfo con Bracco al volante. La vittoria della Ferrari, ottenuta soprattutto per merito della guida funambolica lungo l’appennino di Bracco, fu una solenne sconfitta per l’orgogliosa Mercedes.

35

1952. Vicenza. Taruffi con la Ferrari 4100 cc Vignale ha giĂ raggiunto e superato la Delahaye di Cotton, ma nessuno dei due finirĂ la gara. 36

Nel ’53, la doppietta di Giannino Marzotto che, abbandonato il doppio petto blu per un più comodo pullover ornato da cravatta, alla guida di una Ferrari 340 cc barchetta Vignale, batteva, a 143 di media, il mitico record di Biondetti che resisteva dal ‘38.

1953, Giannino Marzotto festeggiato dagli amici per la splendida vittoria.

La Casa di Maranello affidò all’americano Tom Cole l’altra barchetta Vignale, a Villoresi ed a Farina due 340 spider Touring, a Castellotti il coupé 340. Quattro 250 MM venivano assegnate a Bracco, Hawthorn, Gerini e Paolo Marzotto. Anche il famoso regista Rossellini partecipò con una Ferrari, ma col dichiarato intendo di 37

fermarsi a Roma dove lo attendeva Ingrid Bergman. La casa del Portello, che non ebbe fortuna con le innovative berlinette 6C 3500, si classificò 2° con Fangio - 1° a Firenze - precedendo la nuova Lancia D23 3° con Bonetto; al 5°posto l’Aston Martin di Parnell; flop delle Jaguar, forti di Moss Johonson e Rolt. Equipaggi partiti 481, arrivati 286. Nel ’54, grande duello Ferrari-Lancia e vittoria per la Casa torinese con Ascari che, al volante dell’agile D 24, progettata da Jano, piegò le potenti Ferrari 375 dei fratelli Marzotto, di Farina e di Maglioli. Avvincente fu la battaglia per il 2° posto assoluto fra Vittorio Marzotto, su Ferrari Mondial 2000, ed il romano Musso, al volante della Maserati 2000 AG GCS, conclusasi per soli 9” a favore del vicentino. Alla corsa parteciparono ben 33 marche, in rappresentanza di molte case italiane e straniere, come Renault, Porsche, Panhard, Aston Martin, Austin Healey e Gordini.

1954. A pochi minuti dalle 5.47, Ascari lancerà la sua D24 dalla pedana di Viale Rebuffone per affrontare l’estenuante gara che si svolgerà sotto avverse condizioni climatiche, concausa di molti seri incidenti con la morte di due piloti ed il ferimento di numerosi altri, fra i quali Farina. Numerosi spettatori riportarono non lievi ferite. L’asso milanese, già al posto di guida della sua Lancia D 24, forse in cerca di concentrazione, si spazientisce per l’eccessivo entusiasmo degli spettatori. 38

1954. Mancano pochi metri all’arrivo vittorioso di Ascari al traguardo di Brescia.

1954. Una impressionante folla di spettatori assiste ai bordi della strada al duello fra una Aurelia B20 ed una Porsche nei pressi di Brescia.

39

La 22° Mille Miglia del ’55 è passata alla storia per il sensazionale record di velocità, a 157,650 km\h, stabilito da Moss, e per il numero dei partenti con 521 equipaggi in rappresentanza di dieci nazioni. Lo squadrone della Ferrari, con le sue potenti 118 e 121 - affidate a Taruffi, Paolo Marzotto, Maglioli, Sighinolfi ed al velocissimo e temerario Castellotti in funzione di volpe, 1° a Ravenna - dopo Roma dovette arrendersi alla formidabile Mercedes 300 SLR guidata dal fuori classe Moss che, novantenne, ci ha lasciato lo scorso aprile. Stirling, vincitore anche del GP Nuvolari a 198,496 Km/h, fu validamente coadiuvato dal giornalista Jenkinson che, con un innovativo road book - costituito da una scatola di alluminio con una copertura trasparente attraverso la quale, azionando una manovella, faceva scorrere tutte le annotazioni del percorso, riportate su un rullo di carta igienica - lo aiutò a tenere giù il piede anche quando la visuale di una curva era oscurata dalla folla che occupava la sede stradale.

1955. Brescia. Moss ed il suo coequiper Jenkinson, in procinto di salire sulla pedana di partenza, ricevono gli ultimi consigli da un membro dello staff del DS Neubauer. Jenkinson, inviato speciale della rivista Motorsport, scrisse un dettagliato ed avvincente report della corsa.

40

1955. Moss ed il suo navigatore Jenkinson continuarono imperterriti dopo una uscita di strada che danneggiò il frontale della 300 SLR, senza tuttavia compromettere il radiatore. Moss, sconfitta la temibile concorrenza delle Ferrari, tagliò il traguardo di Brescia nel tempo record 10.7’48’’, alla incredibile media di 157,650 km/h.

1955. Seidel-Glockler con la loro Porsche 550 vinsero la classe 1500 Sport, battendo la concorrenza delle Osca e classificandosi 8° assoluti. 41

Nel ’56, la splendida cavalcata di Castellotti che dominò la potente Ferrari 290 a 12 cilindri sulle strade invase da una pioggia torrenziale, caduta durante tutta la gara. Eugenio, autentico acrobata del volante, neanche un anno dopo cadrà in allenamento a Modena, forse vittima dello stress causato dalla sua relazione con Delia Scala. La Scuderia di Maranello completò il podio con Collins e Musso alla guida delle 860 a 4 cilindri, dal funzionamento piuttosto brusco nelle avverse condizione atmosferiche. Al 4°posto si classificò Fangio sull’altra 290. Non fu tuttavia una vittoria facile quella delle Ferrari che per due terzi della gara furono impegnate in aspri duelli con la Maserati di Moss e le Mercedes di Von Trips e Riess, anche se occorre precisare che Castellotti prese subito il comando, seguito da vicino da Taruffi con la Maserati 3500, Musso con la Ferrari 860, Perdisa e Moss con le Maserati e da Collins con l’altra Ferrari ufficiale. Castellotti piombava a Padova alla media di 194,282 Km/h con Taruffi e Moss ai posti d’onore. A Ravenna era sempre in testa, seguito da Taruffi, ma le Mercedes 300SL, favorite dalle comode guide interne, erano risalite al 3° e 4° posto con Von Trips e Riess. A Forlì, Taruffi conquistava la leadership, ma poco dopo era eliminato da una uscita di strada. A Pesaro Von Trips balzava in testa, inseguito da Castellotti e Riess, ma a Pescara Castellotti tornava al comando seguito dalle due Mercedes, poi nell’ordine Collins, Fangio, Moss e Musso. Poco dopo Pescara, Von Trips, in fase di sorpasso, usciva di strada e doveva ritirarsi, lasciando il 2° posto a Riess e precedendo Collins, Musso e Moss che sulla Salaria usciva rovinosamente di strada. A Viterbo Castellotti era sempre 1°, Collins 2°, 3° Musso, 4° Fangio e 5° Riess con la Mercedes. A questo punto Ferrari scatenava l’offensiva dei suoi piloti, mentre Riess perdeva terreno ed alla fine ben 5 macchine della Scuderia di Maranello occupavano i primi 5 posti, con Castellotti vittorioso. Per il lodigiano fu un autentico e meritato trionfo che resterà nella storia del motorsport a testimonianza della sua innata classe, purtroppo troncata da un destino crudele. Gli equipaggi partiti furono 365, arrivati 182.

42

1956. Castellotti, al volante della Ferrari 290, in un veloce passaggio sotto una battente pioggia che avvantaggiò la Mercedes 300 SL coupé di Von Trips, balzato al comando della gara a Pesaro. Tuttavia, il battagliero Eugenio già a Pescara ritornava al 1°posto che conservò sino al trionfale arrivo a Brescia.

1956. Luigi Musso, su Ferrari 860, sta per lasciare la pedana di V.le Rebuffone; finirà la gara in 3° posizione, preceduto da Collins, accompagnato dal famoso reporter Klementasky, che riprese la gara. 43

Nel ’57, il veterano Taruffi, al suo 15° tentativo, finalmente vinse la Mille Miglia. La Ferrari completò il podio con Von Trips e Gendebien che con la 250 GT umiliò le Mercedes 300 SL.

1957. Von Trips su Ferrari 315 fu autore di una magnifica gara, impegnando Taruffi per la vittoria assoluta nel tratto finale ed arrivando sul traguardo accodato al campione romano. 44

L’opposizione al dominio della Ferrari fu piuttosto debole e sfortunata, soprattutto per l’eliminazione della potente Maserati 4500 di Moss, costretto al ritiro dopo solo 10 km per un banale guasto.

1957. Moss-Jenkinson stanno per lasciare la pedana, ma si fermeranno pochi Km dopo la partenza.

1957. Gendebien con la Ferrari 250 GT sconfisse l’armata delle Mercedes 300 SL, classificandosi 1° della categoria GT e 3° assoluto. 45

1957. Ron Flockart fece il possibile per sfruttare la velocità della sua Jaguar D-Type, riuscendo a conquistare la 5° posizione, ma fu costretto al ritiro per il cedimento della carrozzeria.

A contrastare i bolidi di Maranello rimanevano la Maserati 3 lt di Scarlatti e l’agile, ma poco potente, Porsche 1500 550 A di Maglioli che arrivarono al traguardo, staccatissime, rispettivamente in 4° e 5° posizione.

1957. Maglioli, al volante della Porsche 550 A, vinse la classe 1500 Sport e fu 5° assoluto.

46

1957. Chiron sta per lanciarsi dalla pedana della sua 4° ed ultima MM al volante di una Citroen DS 19 ufficiale con la quale si classificherà 3° di classe.

1957. Controllo di Mantova, De Portago ascolta le ultime istruzioni di Ferrari.

47

1957. Lo scenario dell’incidente di Guidizzolo.

1957. L’arrivo vittorioso di Taruffi, seguito da Von Trips 2° a 3’1’’. La gioia di Taruffi durò pochi minuti, offuscata dalla notizia della strage di Guidizzolo.

48

1957. Le Ferrari 290 di Taruffi e Von Trips sequestrate, a seguito della strage di Guidizzolo, dalla Magistratura che incriminerà il Costruttore con gravi accuse. Tuttavia, dopo 4 anni, Ferrari verrà assolto con formula piena.

Gli equipaggi partiti furono 298, arrivati 163. La strage di Guidizzolo segnò la fine della Mille Miglia, una corsa unica ed irripetibile.

ALCUNE CONSIDERAZIONI SULLA PERICOLOSITA’ DELLA CORSA Malgrado la durata e la velocità della gara, ma soprattutto l’atteggiamento irresponsabile e fatalista delle centinaia di migliaia di spettatori che invadevano la sede stradale impedendo la visuale ai piloti, gli incidenti mortali e con feriti gravi alla Mille Miglia, per merito dell’abilità e della prontezza dei piloti, furono ben lontani, fortuna audaces juvat, dall’impressionante cifra degli 86 morti della 24 Ore di Le Mans del ’55. Ecco l’elenco ufficioso dei piloti e degli spettatori morti e feriti gravi: 1930, una bambina morta, travolta da un concorrente. Benini-Vinci, Benini morto

49

1938, Bruzzo-Mignanego su Lancia Aprilia, Bologna V.le Pichat; 10 spettatori, di cui 7 bambini, morti e 23 feriti 1948, Amendola-Baj, Baj morto. Pilota Schermi ferito 1949, Cohen-Ignet morti entrambi 1950, Bassi-Berardi, Bassi morto, Berardi ferito. Salvati-Torda, Torda morto. WoodMonkhouse, Monkhouse morto, Wood ferito. Pilota Sanesi ferito. Pilota Richards ferito 1951, Serafini-Salani, Serafini ferito 1952, Avalle-Florio, Avalle morto 1953, Descollanges-Ugnon, Ugnon morto 1954, Mancini-Dalcin, Dalcin morto, uno spettatore morto. Farina-Parenti feriti, numero imprecisato di spettatori feriti. Pouschol-Saisse, Pouschol morto, Saisse ferito, numero imprecisato di spettatori feriti 1955, Brinci-Maliconi, Brinci morto. Pilota Ugnon morto 1957, De Portago-Nelson morti; 9 spettatori morti, di cui 5 bambini La Mille Miglia, gara durissima sia per i piloti che per le macchine, sin dalle prime edizioni conquistò una straordinaria popolarità non solo tra gli appassionati delle corse, ma attraverso i media, tra tutti gli italiani e larga parte del popolo europeo, coinvolti dal carattere epico della corsa. Possiamo identificare i fattori che fecero della Mille Miglia, acclamata anche dalla stampa estera, La Corsa Più Bella Del Mondo: - velocità pura e continua - assenza di tappe, apripista e navigatori, riordini, parchi chiusi, aiuti radiofonici - percorso in linea, della lunghezza di km 1600 circa, a seconda delle varie edizioni, estremamente vario e probante per tutte le caratteristiche essenziali, non meno dell’accessoristica di un’automobile - varietà dei veicoli, dalle utilitarie di serie ed elaborate, alle GT ed alle sport - varietà dei piloti, dai dilettanti ai gentlemen driver, ai più affermati professionisti - costante progresso tecnico sia della produzione di serie che degli accessori, stimolato dalla lunghezza, varietà e durezza del percorso, non meno che dalla concorrenza 50

- estrema popolarità della corsa, garantita dal passaggio attraverso le arterie più popolari e di tutti i centri abitati, con una audience diretta ed indiretta di milioni di spettatori interessati alla performance della Marca e del modello preferito, del pilota, magari appena conosciuto, e dell’asso per cui tifare - carattere assolutamente avventuroso ed epico della corsa perfettamente rievocato dalla ballata di Lucio Dalla, Quando corre Nuvolari Delle 24 edizioni, ben 11 andarono all’Alfa Romeo, 8 alla Ferrari, 2 alla Mercedes, una ciascuna alla BMW, alla Lancia ed alla OM. E’ interessante rimarcare che delle 24 edizioni della corsa, furono vinte: - 21 da piloti professionisti 4 da Biondetti nel ’38, ’47, ’48, ‘49 2 da Pintacuda nel ’35 e 37; Campari nel ‘28 e ’29; Nuvolari nel ’30 e ’33; Giannino Marzotto nel ’50 e ‘53 1 da Minoja nel ’27; Caracciola nel ’31; Borzacchini nel ’32; Varzi nel ‘34; Brivio nel ’36; Von Hanstein nel ‘40; Villoresi nel ’51; Ascari nel ’54; Moss nel ’55; Castellotti nel ’56; Taruffi nel ’57 - 3 da piloti gentlemen 2 da G. Marzotto nel ’50 e ’53 1 da Bracco nel ’52 - 3 da piloti stranieri Caracciola su Mercedes nel ’31; Von Hanstein su BMW nel ’40; Moss su Mercedes nel ‘55 Il fascino e l’importanza della Mille Miglia sono stati sempre riconosciuti in ogni tempo da tutti i media generalisti, specializzati e da tutti i più importanti piloti del mondo, come evidenziò una pubblicazione-inchiesta edita nel 1974 dalla Fondazione Jim Clark: My Greatest Race . In quella occasione, furono intervistati 20 assi internazionali ed invitati a menzionare la gara che avesse lasciato il più bel ricordo e la più grande soddisfazione. Ebbene, dei 20 piloti, 8 avevano partecipato alla Mille Miglia e di questi ben 5, fra cui Taruffi e Moss, individuarono la risposta nella corsa bresciana. Famosi giornalisti, come Jacques Ickx, padre del pilota, hanno confrontato l’avventura ed il coraggio necessario per correrla al periplo del Magellano ad opera 51

di Marco Polo. Altri, come Paul Frere, pur mettendone in risalto l’insita pericolosità, come un dechargement de déraison, uno sconfinamento di irragionevolezza, non poterono trattenersi dal definirla una folle, ma bella ed eroica impresa sportiva! Ebbene, la folle ma bella ed eroica avventura durò per 24 edizioni disputate nell’arco di 30 anni, quando, dopo l’edizione del 1957, la grave sciagura di Guidizzolo - 9 spettatori e i due piloti deceduti - sull’onda emotiva dell’evento, l’accanimento dei media, dei politici e della Curia Romana ne decretarono la fine, spegnendo la stella più brillante del firmamento delle corse mondiali, ma non il suo ricordo che si è ingrandito sino a divenire mito, il mito più glorioso e bello del motorsport. Dopo avere ricordato la magnificenza della Mille Miglia e le caratteristiche che la identificano, passiamo ad esaminare il panorama delle corse stradali che le sono sopravvissute, per vedere se fra di esse vi è una tipologia di corse che possa veramente definirsi Erede della Mille Miglia. A questo scopo, occorre richiamare il quadro normativo emesso dall’Autorità Governativa e Sportiva poco dopo la strage di Guidizzolo e l’impatto che ebbe su tutte le corse stradali. Il giorno dopo la sciagura di Guidizzolo, i media - che sino a 24 ore prima ne avevano esaltato i valori sportivi e tecnici, richiamati dalle radio cronache durante lo svolgimento della gara - ne decretarono veementemente la condanna. Colti dall’onda emotiva, oltre 50 parlamentari, per lo più della sinistra, supportati dalla Curia Romana, presentarono in Parlamento interrogazioni sulla liceità delle corse automobilistiche. Un Deputato socialista di largo seguito, Presidente della CGL, Ferdinando Santi, inoltrò al Presidente del Consiglio pro-tempore, On. Segni, una petizione che sancisse una volta per sempre la soppressione della Mille Miglia e di tutte le corse su strada. Non mancarono le voci in difesa della sopravvivenza della Mille Miglia, fra le quali quella autorevole di Giannino Marzotto che rilevò come fossero state prese posizioni preconcette ed ipocrite che escludevano la volontarietà del rischio solo per le gare d’auto; rischio presente, anche in maggiore misura, in tanti altri sport o professioni ed in altre emergenti fattispecie che si preferì non affrontare. Un ruolo determinante sull’ostracismo alle corse, apparentemente sopito dopo la strage di Le Mans, lo ebbe certamente la Curia Romana attraverso una serie di Atti Pontifici, divulgati dai Vescovi, dall’Osservatore Romano e dalle riviste Civiltà Cattolica ed Orizzonti ad opera dei suoi redattori, i Padri Gesuiti Azzolini e Pereco.

52

Il grave incidente di Guidizzolo e la dura reprimenda di Radio Vaticana - che riteneva responsabili delle 11 vittime gli organizzatori, le istituzioni pubbliche, nonché i piloti e gli stessi spettatori - fornirono all’Azzolini lo spunto per pubblicare su Civiltà Cattolica un veemente articolo, divenuto famoso, Un’inutile strage, le gare automobilistiche di velocità. Riallacciandosi a quella vigorosa reprimenda, Padre Azzolini rigettò le tesi, levatesi da più parti, che ritennero troppo dura e tranchant la condanna di Radio Vaticana e richiamarono a difesa dello sport automobilistico la sua insostituibile funzione a favore del progresso tecnico, economico e sociale. Il gesuita rigettò quella levata di scudi con tre assunzioni: 1) Inutilità delle corse per il progresso tecnico. In futuro, proclamò, i Costruttori esalteranno soltanto sicurezza e comfort e l’unica funzione delle corse sarà diffondere il fanatismo della velocità fine a se stesso. Affermazioni smentite dalle stesse Case, indotte, invece, a sfruttare il progresso tecnologico offerto dalle corse per il miglioramento della loro produzione - come supporto di una azione di marketing basata, non solo sul comfort, ma anche sulla maggiore sicurezza attiva e passiva - e il notevole aumento della velocità, con la paritetica riduzione dei consumi e dell’inquinamento ambientale. In effetti, tutte le più importanti Case ritornarono alla partecipazione, diretta e indiretta, in tutte le tipologie delle competizioni. 2) Impossibilità, da parte del pilota, di controllare il rischio. Assunto smentito dal progresso tecnologico che sposta sempre più in alto il controllo umano sulla velocità. 3) Illiceità delle gare di velocità. Il Gesuita, richiamandosi ad un’interpretazione estensiva del V Comandamento e considerando l’impossibilità di guidare in corsa se non in spregio del pericolo, concludeva: tutte le gare di velocità, sono oggettivamente illecite e come tali non costituiscono più uno sport, ma un omicidio collettivo che va assolutamente impedito. Un’apocalittica condanna che verrà demolita da un altro emerito Gesuita, Padre Perico. La polemica e drastica presa di posizione della Curia - in realtà originata dalla strage di Le Mans del ’55 - si riaccese in seguito alla tragica scomparsa di Luigi Musso, alfiere della Ferrari, avvenuta a Reims nello Champagne durante il GP di Francia. L’Osservatore Romano del 9.7.’58 definì Ferrari, già sotto processo penale quale responsabile dell’incidente di Guidizzolo, un Saturno Ammodernato, fattosi cioè 53

Capitano d’Industria, che continua a divorare i propri figli, concludendo con una prorompente invocazione: BASTA! A questo punto, Enzo Ferrari, il “Richelieu” dell’automobilismo, dopo aver minacciato il ritiro dalle competizioni, ottenne un colloquio di chiarimento con Padre Azzolini, durato ben cinque ore, nel corso del quale riuscì a fare valere la sua innocenza rispetto alla morte dei suoi piloti ed alla organizzazione delle gare, ottenendo dal Gesuita -anche con un articolo pubblicato su Civiltà Cattolica e divulgato dagli altri media - l’assoluzione da qualsiasi responsabilità come costruttore, responsabilità che, invece, rimaneva soltanto degli organizzatori e di coloro che detengono i pubblici poteri. Se Ferrari veniva prosciolto da ogni responsabilità dall’Autorità della Chiesa, e, poco dopo, da quella dello Stato, la polemica sulla liceità morale delle corse, rimase aperta almeno sino al giugno del ’62, quando, il settimanale cattolico Orizzonti pubblicò, a firma dell’autorevole Padre Gesuita Giacomo Perico, un profondo e convincente articolo. Riesaminata criticamente l’intera questione della condanna delle corse, Pereco rovesciava le conclusioni dell’Azzolini, pervenendo alla loro piena assoluzione e liceità morale sulla base della impossibilità di prevedere l’imprevisto per il quale, se ciascuno ha dato la sua parte di sicurezza e di protezione, l’esito sfortunato della prova ai danni della vita o dell’integrità dell’uomo non è moralmente imputabile a nessuno. Mancano, infatti, i fattori di imputabilità morale, quale la previsione del rischio e la sua noncuranza o accettazione. Sarebbe eccessivo, da parte della legge morale, richiedere la rinunzia agli esperimenti o alle gare di esperimento, solo per l’eventualità dell’imprevisto. Peraltro, conclude Perico, con un pensiero destinato a fare breccia fra le mura del Vaticano, la morale riconosce oggi gran parte del miglioramento della sicurezza. L’eco del pensiero di Padre Perico è riscontrabile nelle parole che Giovanni Paolo II pronunziò all’udienza concessa il 27 ottobre del 1985 al Campione del Mondo Alain Prost: so che il mestiere pilota è molto rischioso ma le faccio i migliori auguri per il proseguimento della sua carriera…lo sport deve essere al di sopra delle parti e deve unire la gente.

54

L’apertura di Giovanni Paolo II verso le corse è testimoniata anche dalla sua visita presso la Ferrari, avvenuta nel giugno del 1988. Purtroppo Enzo Ferrari, che aveva tanto desiderato quella visita che metteva una pietra tombale sulle passate polemiche e condanne, gravemente ammalato, non poté essere presente allo storico evento e dovette accontentarsi di un colloquio telefonico.

1988. Giovanni Paolo II, in piedi, a bordo di una Ferrari 348 spider guidata dal figlio di Ferrari, Piero, fece il giro dello stabilimento, festosamente accolto dalle maestranze.

Ma ritorniamo alla Mille Miglia del ’57. Un paio di settimane dopo Guidizzolo, un salomonico decreto governativo sospendeva le gare di velocità su strada a tempo indeterminato - sebbene già definitivamente approvate dal Ministero dei Trasporti - ma al tempo stesso, 55

delegando alle Autorità Pubbliche, di concerto con la C.S.A.I, l’emanazione di apposite autorizzazioni ad hoc, di fatto, apriva una finestra per il salvataggio delle più blasonate cronoscalate e soprattutto delle mitiche gare di fondo su circuiti stradali come la Targa Florio, il Mugello, il Giro di Calabria ed il Circuito di Pescara.

Gazzetta dello Sport dell’8 marzo 1957, “Le gare motoristiche definitivamente approvate”.

Dopo la misera edizione di regolarità disputata a ridosso della funesta Mille Miglia, Vincenzo Florio fu il primo dei grandi organizzatori a muoversi con abilità. Egli, argomentando fra le pieghe del Decreto Governativo, riuscì a convincere la Commissione Interministeriale di Vigilanza sulle Competizioni Motoristiche che, se al mondo vi era una corsa sicura, questa era la Targa Florio con 832 curve su un circuito di 72 Km che consentivano solo medie molto basse (fra gli 80 ed i 95 km/h). Sfruttando con abilità queste argomentazioni, per la verità facilmente contestabili, nel ‘58 il nulla osta fu concesso alla Targa Florio e successivamente nel ’60 al Giro di Calabria e nel ’64, per merito degli indimenticabili Pampaloni e Borracci, al Circuito del Mugello. Grazie alla finestra prevista dal Decreto, alla maggiore tolleranza delle Autorità preposte - influenzate dal progressivo addolcimento della rigida opposizione della Curia, iniziata con l’assoluzione morale di Ferrari, successivamente prosciolto dalla Magistratura da ogni responsabilità per i fatti di Guidizzolo - molte delle 56

cronoscalate più famose si salvarono dalla decimazione delle corse stradali, sopravvivendo in taluni casi sino ai nostri giorni. Non poterono, invece, sfuggire alla tagliola governativa le splendide gare di fondo in linea, come il Giro di Sicilia, nato nel 1912, il Giro dell’Umbria, il Trofeo Sardo, la Coppa d’Oro delle Dolomiti e numerose corse su circuiti cittadini, salvo il GP di Napoli, mentre, altre furono successivamente ripescate. In effetti, lo sgomento che ridusse al lumicino il motorsport italiano - penalizzato all’epoca dalla mancanza di autodromi all’infuori di Monza - durò poco più di un paio di anni, soppiantato, nonostante le avversità, dal fiorire delle cronoscalate che nel ’66 raggiunsero la cifra record di 132 e delle gare di regolarità, fra le quali ricordiamo il Giro d’Italia e la stessa Mille Miglia riformulata, ma senza successo. Le Gare di Regolarità, dopo un’iniziale popolarità, penalizzate dai veleni dei reclami e dallo scarso interesse sia del pubblico che dei media, nel volgere di qualche anno, uscirono di scena progressivamente sostituiti dai Rally, ben più dinamici ed avvincenti.

1950. Giro di Sicilia, Vittorio Marzotto al volante della sua Ferrari 166 agli ultimi chilometri prima dell’arrivo vittorioso a Palermo. L’allestimento della macchina, in versione carretto siciliano, curato dai fratelli Marzotto, fece tanto infuriare Ferrari. 57

1956. Nell’ultima edizione della Coppa delle Dolomiti, il vincitore Cabianca su OSCA MT4 1500 vinse alla media record di 100,417 Km/h.

Il Rally1, letteralmente raduno, è stato - dall’inizio degli anni ’60 sino ai nostri giorni una competizione basata sulla commistione fra la regolarità, applicata ai trasferimenti, e la velocità pura, limitata alle Prove Speciali, ma decisiva per la classifica, che inizialmente veniva pudicamente stilata in penalità. Con il progressivo affermarsi della pura velocità registrata nelle PS (Prove Speciali), la classifica venne stilata con la somma dei tempi registrati nelle PS ai quali venivano aggiunte le penalità di un 1’ per ogni 1’ di ritardo ai controlli orari e di 2’ per ogni 1’ di anticipo. Questa formula, sottoposta negli anni a continue revisioni, derivava dai blasonati Rally Internazionali, inizialmente basati su percorsi e prove speciali di una lunghezza estenuante, come il Rally di Montecarlo fondato nel 1911, la Liegi-Roma-Liegi nel 1931 o la Coppa delle Alpi nel 1921. Quest’ultima era una gara di regolarità, in 5 1

Rally era anche il nome di una marca francese, attiva dal ’21 al ’33, specializzata in veicoli leggeri a tre ruote motorizzati Harley Davidson 58

tappe per un totale di 2306 Km con un giorno di riposo a Torino, Merano, Trieste e Trento, con partenza e arrivo a Milano. Nel ’22, il chilometraggio complessivo venne elevato a 2770 Km e nel ’23 a 2940 Km; le tappe vennero portate a 6. All’edizione del 1923, in coppia con Minoja su OM Superba, partecipò il famoso giornalista Canestrini che, per inviare giornalmente la cronaca della gara alla Gazzetta dello Sport, non potendo utilizzare le linee telefoniche a quei tempi inaffidabili, fu costretto a ricorrere al telegrafo, riuscendo a mala pena a convincere l’addetto a trasmettere un telegramma di 800 parole. Lo scopo delle citate prime manifestazioni era quello di promuovere l’immagine, ai fini turistici, delle amene località attraversate e la destinazione finale, piuttosto che quello di una autentica competizione sportiva. Questi antichi Rally, che in effetti erano delle gare di regolarità, nel tempo portarono ad un proliferare di questa specialità, nella quale venivano progressivamente inserite le PS come, ad esempio, nei Rally Sprint. All’alba degli anni ’60, prese il via una rapida metamorfosi delle Gare di Regolarità in Rally, simili a quelli che conosciamo oggi, gare miste, di velocità nelle PS e di regolarità nei trasferimenti, che si svolgono su percorsi stradali impervi e con ogni tipo di fondo.

1923. Un passaggio alla Coppa delle Alpi all’altezza della Casa Cantoniera dello Stelvio. 59

1930. Rally di Montecarlo, l’arrivo dell’equipaggio n° 1 di Brunel-Kitty su Talbot 14/45.

I Rally finirono così per soppiantare le Gare di Regolarità e nel volgere di pochi anni le corse a calendario furono numerosissime e molto popolari in tutto il globo. Infatti, la continua evoluzione verso un percorso più breve, ma più serrato e veloce, incontrò l’entusiastica adesione dei piloti e di un pubblico sempre più vasto. La crescente popolarità dei Rally determinò la partecipazione ufficiale delle Case Costruttrici, attratte dalla possibilità di un’avanzata e probante sperimentazione tecnica, non meno che dal rinvigorire l’immagine sbiadita del loro prodotto, con effetti positivi sulle vendite. I primi costruttori a partecipare ufficialmente furono Saab, Mercedes, Porsche, Morris, seguite da Lancia, Fiat, Alpine-Renault, Peugeot, Citroen Ford e dai Costruttori Giapponesi Sabaru, Toyota, Mitsubishi etc. I Rally sono sempre rimasti profondamente legati al progresso tecnico dell’automobile, contribuendo, più delle altre categorie dello sport automobilistico, allo sviluppo e messa a punto di soluzioni che migliorano le prestazioni e la sicurezza delle auto di tutti i giorni. 60

1967. Rally di Montecarlo, un passaggio del vincitore Altonen, su Mini Minor Cooper 1300.

1976. Rally di Sanremo, fra un ala di folla incosciente, il vincitore Waldergaard al volante della potente Lancia Stratos. 61

1986. Rally Sanremo, un pubblico fanatico e fatalista - come se non peggio di quello della MM - invade il percorso sterrato per assistere al passaggio della Lancia Delta Gruppo B di Biasion 3° al traguardo.

Sull’enorme sviluppo e popolarità dei Rally, culminati con l’istituzione del Campionato Mondiale Marche nel 19732 e Piloti nel 19793, ed oggi certamente la specialità più popolare dopo la F1, hanno certamente influito anche le permissive norme della F.I.A. in tema di vetture ammesse e di dotazioni di sicurezza, persino inferiori a quelle previste per le cronoscalate. Per la sicurezza sono, infatti, richieste solo modeste protezioni in gomma o con balle di paglia in corrispondenza di rilievi particolarmente sporgenti, come muretti e rocce, o affilati come le cuspidi dei guard-rail. Il regolamento tecnico, che inizialmente prevedeva l’ammissione delle sole vetture di serie appena elaborate, per effetto della concorrenza delle Case fu progressivamente allargato verso vetture sempre più potenti che fecero impallidire i 400 CV delle più veloci macchine allineate alla Mille Miglia del ’57. Il limite di quella forsennata escalation fu raggiunto con le famigerate Gruppo B dell’‘82-’86, causa fondamentale delle gravissime sciagure del periodo. 2

Nella classifica dell’albo d’Oro la Lancia detiene ancora il primato con 11 Campionati vinti, seguita dalla Citroen con 8 e dalla Peugeot con 5. Le prove valide per il Campionato Marche sono mediamente 13 per ogni anno. 3 Il pilota francese Loeb con 9 Campionati vinti è il leader dell’Albo d’Oro. L’italiano Biasion è stato Campione del Mondo nel 1988 e nel 1989.

62

1991. Rally d’Argentina, una folla oceanica ed incosciente sembra inghiottire la Toyota di Sulayem.

Sorprende il lassismo della F.I.A. che, viceversa, ha imposto nella F1 e nell’Endurance su pista cogenti norme di sicurezza attiva e passiva - l’ultima il deprecato Halo - che hanno praticamente azzerato le fatalità fra i piloti ed il pubblico. Nei Rally, per contro, anche a causa di un pubblico sempre più fanatico e fatalista, sono frequenti gli incidenti mortali, come ad esempio quelli recenti alla Targa Florio, al Città di Torino, al Rosen’ Bowl, al Caruma, al Legend S. Marino, alla Dakar e numerosi altri, senza dimenticare la strage del Rally del Portogallo dell’ ‘86 con 30 feriti e 3 morti che, finalmente, spinse la F.I.A. ad eliminare le Gruppo B.

63

Quando succedono queste disgrazie - certamente riducibili diminuendo la lunghezza delle PS, presidiandole adeguatamente, riducendo la potenza dei motori ed applicando almeno le norme di sicurezza previste per le cronoscalate - rileviamo l’assordante silenzio dei media e delle Autorità Civili e Religiose. Silenzio tanto più grave ed inspiegabile ove si consideri l’accanimento e la severità che cancellarono per sempre la Mille Miglia, il Giro di Sicilia, il Giro d’Umbria, la Coppa delle Dolomiti e successivamente le rinate Targa Florio, Circuito del Mugello, di Pescara (ex Coppa Acerbo) e Giro dei Due Mari (ex Giro di Calabria). In tema di sicurezza si registra, infatti, un andamento della mortalità nettamente inferiore nelle estinte gare stradali di velocità pura, rispetto ai Rally: - Mille Miglia, in 24 edizioni 11 piloti e 18 spettatori - Giro di Sicilia, in 16 edizioni 5 piloti - Targa Florio, in 61 edizioni 6 piloti e due spettatori - Circuito del Mugello, in 17 edizioni 1 pilota ed un incidente in prova con un morto In definitiva, nei 60 anni di riferimento rileviamo 22 piloti e 20 spettatori deceduti. Per contro, sono ben più numerose le morti nei Rally che, dal 1970 ad oggi, hanno registrato ben 89 decessi fra i quali 28 spettatori. In totale, nei 48 anni di riferimento rileviamo 61 piloti e 28 spettatori deceduti. 64

Ci rendiamo conto che i dati citati, riferiti ad un arco temporale differenziato, sono disomogenei ed incompleti; tuttavia, li riteniamo sufficientemente indicativi per desumere la minore pericolosità dell’Endurance su strada rispetto ai Rally e ciò malgrado l’innegabile progresso tecnico delle vetture e delle protezioni attive e passive per i piloti rispetto alla Mille Miglia. Esaurito questo breve excursus, scartando le poche gare di velocità sui circuiti cittadini - salvate pro tempore ed ultimamente riammesse con la formula E - le competizioni su percorsi stradali sopravvissute alla Mille Miglia sono: - le Gare di Regolarità - Le Maratone come il Tour de France ed il Giro d’Italia specialità, scomparse anni dopo la fine della Mille Miglia, più vicine ai Rally che alla Regolarità - le Cronoscalate - le Gare Endurance su circuiti stradali, per il lasso di tempo ormai scaduto, come la Targa Florio, il Circuito del Mugello, il Giro dei Due Mari, il Circuito di Pescara - i Rally Classici e quelli Estremi Dopo questa ricognizione ci chiediamo se ci siano state e ci sono ancora oggi corse stradali da considerare quali Eredi della Mille Miglia. Scartiamo, in primis, le Gare di Regolarità, per l’assenza del requisito primario ed irrinunziabile della velocità pura. Scartiamo anche le Maratone che, per le loro peculiari caratteristiche, si collocavano fra la Regolarità ed i Rally. Due erano gli eventi che spiccavano su tutti: il Tour de France ed il Giro d’Italia. Il Tour de France era una massacrante maratona su varie tappe in percorsi di 5.0006.000 Km, con preponderanza, ai fini della classifica, delle prove di velocità su percorsi in salita e su famosi circuiti, molti dei quali al di fuori della Francia. La gara, nata nel 1951, inizialmente supportata dal quotidiano Le Matin e successivamente da l’Equipe, è oggi una manifestazione rievocativa. Gli anni di grande richiamo internazionale del Tour iniziarono nel ’56, con la vittoria di De Portago-Nelson su Ferrari 250 GT, e finirono nel ’75 con il successo di Darniche-Mahé su Lancia Stratos. In quel periodo, parteciparono alla corsa i campioni più affermati come Moss, Behra, Gentebien, Mairesse, Guichet, Bianchi, Beltoise, Larousse, Munari al volante di prestigiose vetture ufficiali e la Casa di Maranello ottenne il record di ben 11 vittorie.

65

1959. Abate-Balzarini, su Ferrari 250 GT, 5° assoluti, affrontano un tornante su un fondo disastrato.

1958. I vincitori Gentebien-Bianchi, su Ferrari 250 GT, escono dal recinto chiuso per affrontare una prova speciale. 66

Il Giro d’Italia, organizzato per la prima volta nel 1901 dall’ACI di Torino con la collaborazione del Corriere della Sera ed il patrocinio del Touring Italiano, è probabilmente la manifestazione sportiva che abbraccia, nel più ampio arco di tempo, il minor numero di gare effettuate che, nei primi 72 anni, sono state solo cinque. Alla prima edizione parteciparono Giovanni Agnelli, Carlo Biscaretti, Felice Nazzaro, Goria-Gatti, Revel, Johnson, Cacherano di Briccherasio e altri noti sportsmen italiani francesi e tedeschi. La Carovana composta da 11 Fiat, 6 PanhardLevassor, 5 Peugeot, 6 De Dion Bouton, 3 Bernardie 2 Renault e numerose altre marche con vetture singole, prese il via da Torino il 27 aprile 1901. Dopo sette giorni, attraversando Genova, La Spezia, Pisa e Firenze raggiunse Roma. Dalla capitale risalì verso il nord passando da Terni, Perugia, Rimini, Bologna, Verona, Brescia per raggiungere il 12 maggio il traguardo finale di Milano dopo 1642 Km. La manifestazione non era una gara di velocità o di regolarità, ma una prova di resistenza per promuovere la diffusione dell’automobile. Per la cronaca, il Conte Carlo Biscaretti su Fiat 12 Hp fu il primo concorrente a tagliare il traguardo di Milano. La manifestazione fu funestata dalla morte, nei pressi Altedo (BO), di una fanciulla di 15 anni che aveva incautamente attraversato la strada durante il passaggio della carovana. Nel 1906 l’ACI di Milano organizzò la 2° edizione denominata Coppa d’Oro del Turismo, una gara di regolarità a media imposta su un percorso di 3936 km con partenza ed arrivo a Milano dopo aver raggiunto, Bologna, Roma, Napoli, Firenze, Genova, Torino. La vittoria andò a Vincenzo Lancia su FIAT HP 24.

1901. Federico Johnson, Presidente del T.C. I. guida la carovana delle auto partecipanti al 1° Giro d’Italia. 67

Dopo 33 anni di sonno, nel 1934, l’Aci organizzò la 3° edizione intitolata Coppa d’Oro del Littorio. Era una gara di velocità a tappe su un percorso di 5687 km che toccava tutte le regioni d’Italia, dalla Sicilia al Trentino, con partenza ed arrivo a Roma. Il Giro, pur nella sua diversità, non mancò di esercitare una concorrenza sulla MM i cui organizzatori reagirono aumentando le classi per rendere la corsa più accessibile e popolare. La Coppa del Littorio fu vinta da Pintacuda-Nardili su Lancia Astura in 65.57’ 06’’ alla media di 86,229 km/h. Nello stesso anno il campione siculo-toscano si aggiudicò anche la MM. Passati altri vent’anni, nel 1954 fu organizzata, come gara di regolarità, la 4° edizione con partenza ed arrivo a Monza su un percorso di 5763 km in 7 tappe. Erano previste tre categorie, ciascuna con un vincitore assoluto, ma il miglior tempo fu registrato da Taramazzo-Gerini su Alfa Romeo SS. La gara fu funestata da un grave incidente, avvenuto durante la prova speciale Alberobello-Castellana nel quale persero la vita Franco Simontacchi e Luisa Rezzonico che era al volante della sua Lancia Aurelia B.20. Dopo 19 anni, nel 1973, l’ACI di Torino organizzò la 4° edizione del Giro, classificata come Gara Mista di Regolarità e Velocità. Le prove di velocità si svolsero sul percorso della Cesana-Sestriere e sui circuiti di Casale, Misano e Varano Melegari. La vittoria assoluta andò a Casoni- Minganti su De Tommaso Pantera. Da quell’edizione e sino al 1980 la gara si svolse ogni anno, ma sotto varie formule. Scartiamo anche le Cronoscalate per il loro percorso breve e non probante. In ordine a questa ardita specialità, assomigliante ad un atto unico di follia, è giusto ricordare che sino all’avvento dei Kart e dei Rally esse costituivano l’unica chance per tutti gli aspiranti piloti di approcciarsi alle competizioni automobilistiche per verificare le loro potenzialità ed ottenere, attraverso i risultati, il titolo per il rilascio della licenza di 2° categoria, necessario per accedere alle competizioni di livello superiore. Questa caratteristica propedeutica è, tuttavia, progressivamente venuta meno per i motivi sopra esposti, sicché le cronoscalate sono da tempo diventate una specie di “categoria chiusa”; in pratica, senza reali possibilità di sviluppo della carriera, al di fuori della stessa specialità che, comunque, rimane una competizione stradale atta a mettere in luce le potenzialità del pilota e della macchina, pur nei limiti imposti dalla brevità dei percorsi, oggi autorizzati.

68

Questa brevità temporale e spaziale delle cronoscalate fa sì che esse non possano ritenersi a pieno titolo probanti né, tantomeno, eredi della Mille Miglia.

1981. Enrico Grimaldi di Nixima – nipote dell’organizzatore della 1° cronoscalata etnea, la “Catania Trecastagni - vincitore per 2 volte del Trofeo Italiano della Montagna, vinse la “Catania-Etna”, ribattezzata “Corsa dell’Etna”, su un percorso ridotto di Km 10,2 rispetto agli originali 33,5 del 1939.

Prendiamo ora in considerazione le mitiche corse endurance sui circuiti stradali. - La Targa Florio era la corsa più antica del mondo, fondata dal mitico Vincenzo Florio nel 1906. Inizialmente si svolgeva sul Grande Circuito delle Madonie (GCM), un percorso di 148,8 km X 3 giri. Dal 1912 al 1913, etichettata come Giro di Sicilia (GDS) prevedeva il periplo dell’isola per un totale di 965km. Dopo l’interruzione della Grande Guerra, riprese nel 1919 sul Medio Circuito delle Madonie (MCM), su un tracciato di 108 km X 4 giri, ma nel 1931 ritornò sul GCM prima di passare nel 1932 al Piccolo Circuito delle Madonie (PCM). Dal 1936 al 1940 la corsa si svolse al Parco della Favorita su un circuito di 5,7 km X 40 giri. Dal 1948 al 1950 ritornò sul percorso del GDS. Infine dal 1951 ritornò definitivamente sul classico PCM. 69

L’ultima edizione, dopo la cancellazione dal Campionato Mondiale Marche avvenuta nel ’74, fu quella del ’77 e ciò in seguito all’uscita di strada dell’Osella, guidata dal marchigiano Ciuti, che causò due vittime fra gli spettatori, incautamente assiepati ai bordi del circuito.

1958. Targa Florio, un passaggio di Luigi Musso al volante della 250 Testa Rossa con la quale vinse in coppia con Gendebien.

1971. Targa Florio. L’edizione n° 55 della Targa Florio vide la seconda vittoria di Nino Vaccarella, qui al volante dell’Alfa Romeo 33-3, in coppia con l’olandese Toine Hezemans. 70