EXPÉRIENCES

Avril 2023

Juin 2023 - Août 2023

Janvier 2022

Janvier 2021

Juin 2019 - Aout 2019

ENSEIGNEMENT

Septembre 2022 - juillet 2024

Septembre 2020 - juillet 2022

Sept. 2017 - juill 2019

Sept. 2016 - juill 2017

COMPETENCES LOGICIELS

OS Office

Adobe CC

BIM

LANGUES

Français

Anglais

Espagnol

Association Quatorze

Chantier participatif dans un habitat intercalaire pendant 2 semaines

Territoire 34

Stage en maîtrise d’ouvrage

Agence TSA I Tourre Sanchis

Stage pratique d’un mois

Eiffage Construction

Stage d’observation de chantier pour le groupe scolaire Samuel-Paty

Atelier Cécile Kokocinski

Stage dans un atelier d’architecture d’intérieur à Paris 7

Master Situation(s)

École Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier

Licence

École Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier

BTS I Design d’Espace

École d’Illustration et d’Arts Appliqués à Montpellier

MANAA I Mise à niveau en art appliqué

École d’Illustration et d’Arts Appliqués à Montpellier

Pages I Word I Powerpoint

Photoshop I Indesign I Illustrator

Archicad

Février - juillet 2024

Fév rier - juillet 2023

Sept 2022 - Déc 2022

Juin 2021 - juillet 2021

Réhabilitation progressive d’une ancienne auberge de jeunesse, Montpellier

Habiter l’espace public, quartier Beaux-Arts, Montpellier

Résilience du littoral d’Occitanie, Frontignan

Habiter le rétro-littoral de demain, Lodève

Février - juillet 2024

Réhabilitation progressive d’une ancienne auberge de jeunesse, Montpellier Vers un habitat social pérenne en réponse à la problématique des bidonvilles

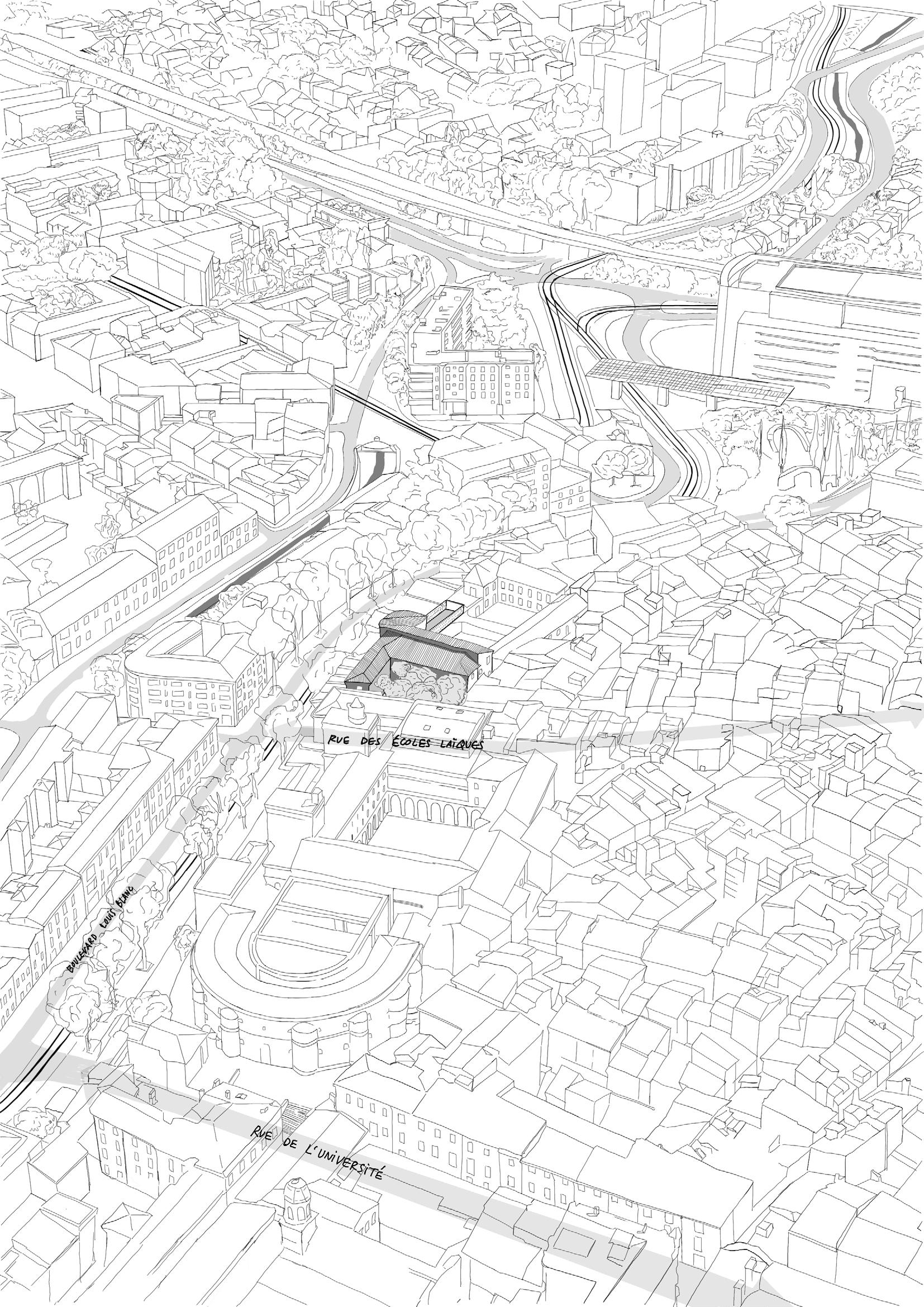

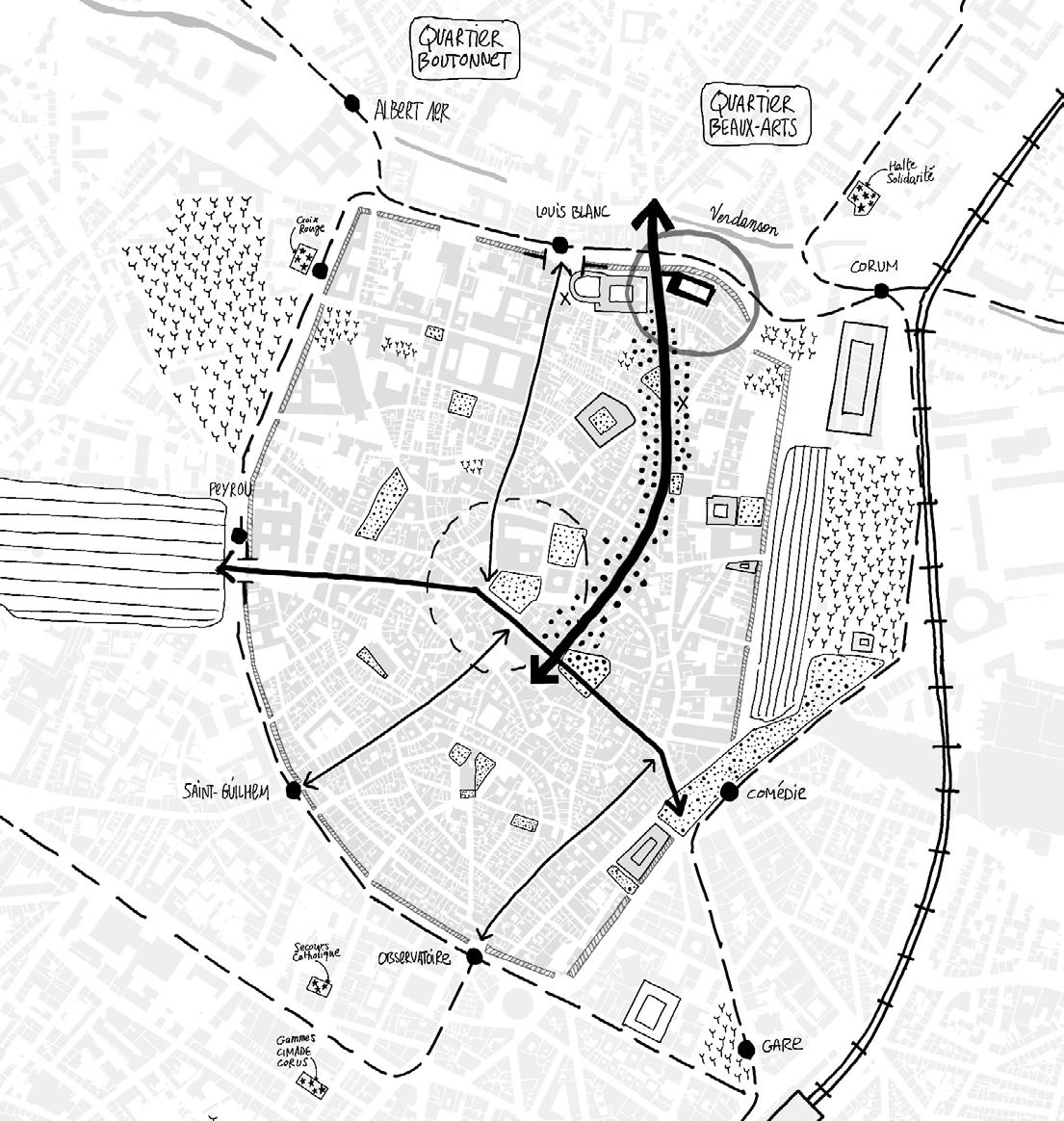

Habiter l’écusson : une opportunité d’intégration urbaine

Plan schématique du centre historique de Montpellier

Situation : Impasse de la petite coraterie, 34000, Montpellier

Catégorie : Logements sociaux, équipements publics

Projet : Semestre 10, PFE, Juillet 2024

Soutenu en binôme, Seddik Lemcherfi

Encadrantes :

Jannin Stéphanie, (Architecte dplg, Urbaniste, Enseignante TPCAU, ENSAM, Lifam)

Mamou Khedidja, (Architecte dplg, Sociologue, Docteure, MCF SHS-A, ENSAM, Lifam)

Au cœur de Montpellier, dans le quartier historique de l’Écusson, une ancienne auberge de jeunesse sera transformée en un dispositif d’habitat intercalaire à partir de l’été 2024. pour acceuillir des personnes vulnérabilisés. Mais notre réflexion ne s’arrête pas à cette étape. Nous nous questionnons : comment cette solution temporaire peutelle évoluer vers une réponse durable et pérenne, capable de stabiliser la vie des habitants des bidonvilles de Montpellier ?

Ce projet se veut un modèle de réhabilitation progressive, explorant comment l’histoire, l’architecture et la position stratégique de ce bâtiment peuvent servir à une intégration réussie et durable des habitants. En intégrant des dispositifs favorisant la cohésion sociale et en respectant les dynamiques communautaires existantes, nous espérons démontrer comment chaque espace inoccupé peut devenir un lieu de vie digne et inclusif. Notre approche repose sur une compréhension approfondie des dynamiques sociales et urbaines, ainsi que sur l’expérience acquise lors de nos engagements précédents avec ces communautés.

/ Poussette

L’idée de créer un restaurant solidaire au rez-de-chaussée s’est imposée comme une évidence. En effet, l’espace avait déjà été aménagé avec une cuisine et un réfectoire dans sa configuration précédente, ce qui nous permet de capitaliser sur l’existant pour recréer un lieu de restauration fonctionnel. L’agencement du rez-de-chaussée est pensé pour une utilisation optimale de l’espace et une circulation fluide entre le restaurant solidaire et la crèche. La cuisine, véritable cœur du projet, occupe une position centrale et stratégique, reliant les deux espaces de restauration.

La proximité entre l’ancienne auberge de jeunesse, destinée à être réhabilitée en un restaurant solidaire favorisant la réinsertion professionnelle, et une crèche dans le même quartier offre une opportunité unique de créer un environnement intergénérationnel et inclusif. Cette cohabitation symbolise un échange de services et de soutien mutuel pour des populations souvent marginalisées dans notre société. Il est important de noter que les logements ont leur propre accès privé. Cette séparation des flux permet de préserver l’intimité des résidents tout en favorisant l’ouverture du restaurant solidaire au grand public. Elle contribue à créer un lieu inclusif et respectueux de tous les publics.

Hors Projet

La cour comme refuge : une façade historique à l’écart de la rue

Coupe C2 / Façade Ouest 1:100

Perspective du jardin : un espace qui fait lien Plan du rez-de-chaussée

Dans notre étude de l’existant, nous avons observé une transition subtile et harmonieuse entre les échelles publiques et privées, du niveau de la rue à celui de la cour intérieure. Cette transition s’opère à travers des gradations de seuils. A mesure que nous parcourons, la rue, nous prenons de la hauteur, et c’est ce qui nous a mené a nous questionner sur la force architecturale de ce bâtiment et c’est son dialogue avec l’espace public qui nous a frappé.

Son caractère en retrait, perché et calme en plein cœur de l’Écusson est quelque chose que nous avons voulu mettre en valeur. Notre approche de conception pour la cour repose sur un parti pris clair : respecter et préserver l’espace jardiné, en assurant une transition douce depuis l’Écusson. Les cheminements en gravier, délimités par des bordures métalliques, longent les pieds de murs de la cour. La teinte claire de ce cheminement vient créer un dialogue entre le soubassement beige de la façade et la cour. Nous avons délibérément choisi de ne pas perturber le milieu de la cour, qui demeure richement jardiné afin de minimiser l’impact sur les racines des arbres.

Les plans montrent plusieurs espaces en blanc, sans mobilier prédéfini, reflétant une vision où l’on considère que l’architecte doit offrir une certaine flexibilité aux habitants. C’est pourquoi nous n’avons pas tout dessiné ou tout figé dans nos plans. Notre rôle est de fournir une structure de base solide, avec des éléments techniques et d’habitabilité essentiels, tout en laissant une marge de manœuvre importante pour l’appropriation personnelle.

Dans ce projet, les logements ne s’apparentent pas seulement aux proportions d’une cellule mais à une vision plus globale partagée entre des espaces collectifs et privés. En effet aux étages, les circulations et les seuils jouent un rôle crucial dans notre conception, créant des espaces de transition qui enrichissent la dynamique du projet. L’épaisseur des murs et les différences de niveau accentuent la séparation entre les espaces hyper collectifs et les zones plus intimes, offrant aux résidents une grande liberté d’utilisation. Cette flexibilité permet de répondre aux besoins variés et évolutifs des habitants, tout en renforçant la cohésion sociale et le vivre-ensemble.

L’essence des logements : figer pour libérer, l’essentiel défini, le reste à s’approprier

Plan R+1 1:100

Notre stratégie de réhabilitation progressive vise à valoriser le caractère historique du bâtiment en préservant la façade tout en améliorant son confort thermique.

Pour ce faire, nous isolons l’intérieur avec des panneaux en laine de chanvre et utilisons des billes d’argile expansée entre les poutres en bois massif pour une isolation phonique durable. Nous remplaçons également les menuiseries par des fenêtres en bois à double vitrage, permettant ainsi d’utiliser l’épaisseur du nouveau complexe de mur pour venir donner un accès à l’extérieur aux habitants à travers l’intégration discrète de balcons soulignés par des garde-corps métalliques, alliant modernité et respect du patrimoine.

L’essence des logements : figer pour libérer, l’essentiel défini, le reste à s’approprier

Plan R+1 1:100

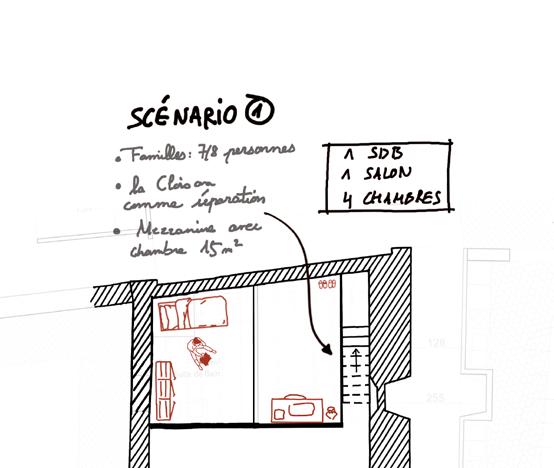

L’essence des logements : figer pour libérer, l’essentiel défini, le reste à s’approprier Nous avons chercher à représenter différents scénarios d’appropriations dans une même cellule de logement (représenter ici en rouge). Ces scénarios expriments des qualités spatiales différentes selon les compositions familiales et met en avant le rôle de l’architecte en tant qu’accompagnateur .

L’essence des logements : figer pour libérer, l’essentiel défini, le reste à s’approprier

Plan R+1 1:100

Les habitants arrivent durant la phase intercalaire dans l’urgence dans un espace dépourvu de toute installation et de tout mobilier, dans un bâtiment réhabilité à son minimum pour pouvoir les accueillir. Progressivement, les habitants s’approprient ces espaces et nous pensons que l’architecte à un rôle à jouer dans ce processus. Dans ce contexte, notre vision de transition inclut la fourniture du minimum vital selon notre regard sur les modes d’habiter des populations en bidonvilles. Ce minimum se traduit par ce que nous avons appelé le «bloc intimité» et qui sera fourni dès le départ, pour chaque cellule de logement. Il faut être conscient que c’est certes quelque chose d’élémentaire mais qui dans les bidonvilles ou encore dans l’habitat intercalaire est souvent négligé pour des questions d’urgence.

Ce bloc intimité est conçu en répondant à des besoins fondamentaux : se laver, se reposer, s’isoler, travailler, se protéger. Ces verbes d’action guident notre approche de conception. Il ne se limite pas seulement à une salle d’eau mais il représente toutes nos observations sur la question de l’intimité en bidonville. Il offre à chaque famille une salle d’eau privée pour se laver, se détendre et se protéger des regards indiscrets. Au-delà de la salle d’eau, le «bloc intimité» comprend également des espaces supplémentaires, tels qu’une mezzanine et un escalier. En libérant les habitants des tâches les plus techniques, nous facilitons une transition plus fluide vers des conditions de vie plus stables.

Fév rier - juillet 2023

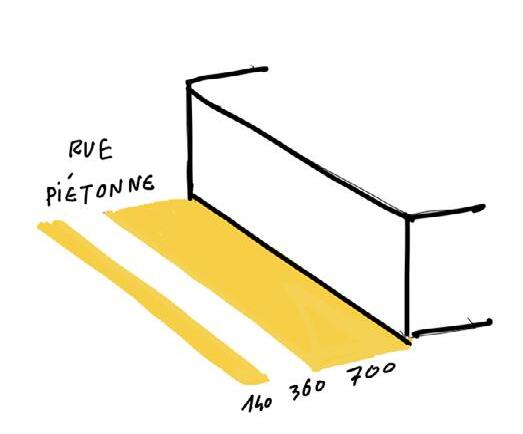

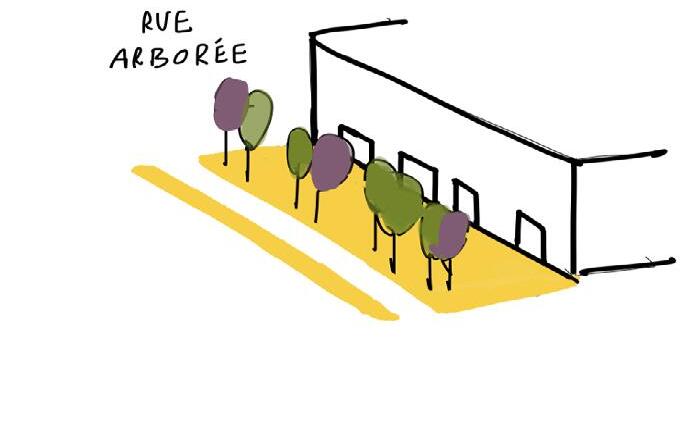

Habiter l’espace public, quartier Beaux-Arts, Montpellier

Les beaux-arts : un quartier dominé par la voiture

Plan de masse

Situation : Quartier des beaux-arts, 34000, Montpellier

Catégorie : Espaces publics

Projet : Semestre 8, Juillet 2023

Encadrant : Bosc Stéphane, (Architecte dplg, Maître de Conférences. Enseignant ENSAM)

La place des Beaux-Arts, cœur vibrant du quartier éponyme, est située au sud, à deux pas du centre-ville de Montpellier. Sa position stratégique en fait un carrefour animé, constitué d’un flux de fréquentation à la fois à l’échelle urbaine qu’à l’échelle du quartier environnant. Enserrée par la rue Bernard Délicieux au nord et la rue Proudhon au sud, cette place prisée des Montpelliérains s’anime jour et nuit grâce à ses nombreux bars, restaurants et son marché. Au fil du temps, l’espace vide a cédé la place à la voiture ainsi qu’aux diverses activités commerciales sans pour autant offrir d’aménagements pour que les visiteurs puissent s’approprier cette place public.

La conception de la place, axée sur la prise en compte de ses usages, vise à apporter des aménagements publics, concevoir un espace mettant en avant des ambiances de qualité tout en préservant l’énergie foisonnante qu’ils génèrent déjà .En ville, l’espace public maintient notre lien avec la nature, même lorsqu’elle est absente de nos logements. Trouver un équilibre entre les différentes animations de la rue, en évitant des aménagements spécifiques et exclusifs au profit de la modularité des pratiques, est crucial. L’espace public doit offrir un confort d’usage en tenant compte des besoins essentiels : la possibilité de s’asseoir, des zones de repos et des espaces ombragés. Ainsi, la place des Beaux-Arts pourra véritablement devenir un espace où chacun trouve sa place, où attractivité, diversité des usages et confort sont harmonieusement intégrés pour le bien-être de tous.

Mise en valeur de la place, rendre la place 100 % piéton, diversité du végétal

Coupe schématique de la place avec avant/après

Le projet s’articule autour du principe de surélever la place pour créer un plateau épousant la topographie du site. L’objectif était de renforcer l’identité de la place et de réguler certains usages, tels que les terrasses, grâce à un dispositif de marches. Ces marches s’estompent progressivement au fil de la traversée de la place, s’éloignant des pieds de façades pour garantir une accessibilité universelle. Sur ce plateau, des bancs ont été installés à des intervalles rapprochés, favorisant les interactions entre usagers sous l’ombrage des micocouliers. Une zone dégagée a été conservée pour accueillir des événements ponctuels comme des fanfares ou de petits concerts, enrichissant ainsi la dynamique de ce quartier animé.

La rue Proudhon est un axe essentiel du quartier des Beaux-Arts, reliant le centre de Montpellier au cœur du quartier. Véritable trait d’union entre plusieurs places importantes, cette artère commerçante dessert à la fois les lieux partagés de la vie quotidienne et les espaces privés. Actuellement dominée par la voiture, la rue Proudhon subit une privatisation de l’espace public, réduisant les zones piétonnes pour des raisons de sécurité.

Le projet d’aménagement de la rue Proudhon repose sur plusieurs principes clés, avec l’objectif principal de la piétonniser. Il s’agit de redimensionner la rue à l’échelle humaine en réinvestissant les trottoirs pour créer un parcours continu et en introduisant des espaces de pause pour encourager les interactions sociales. Pour promouvoir la biodiversité, la rue sera arborée avec diverses essences, apportant ombre et confort. Une attention particulière est portée aux mobilités douces avec l’intégration d’une piste cyclable à double sens, favorisant un déplacement écologique et fluide au sein du quartier.

Une rue sécurisée, connectée à son environnement et arborée

Coupe schématique de la place avec avant/après

Une rue partagée entre mobilités douces et piétons

rue proudhon : une rue habitée

Sept 2022 - Déc 2022

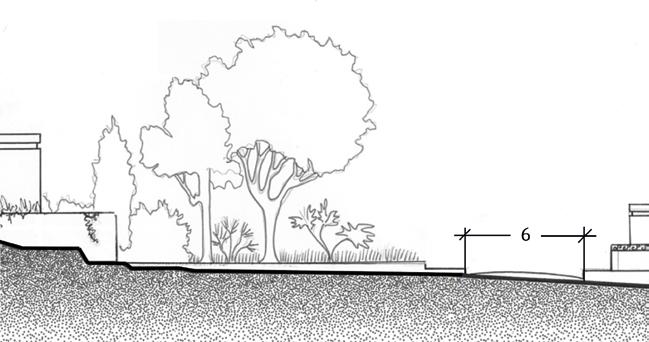

Frontignan : résilience du littoral d’Occitanie Quartier La Peyrade

Face à l’érosion côtière, à la hausse du niveau de la mer et aux submersions marines, le principal enjeu de ce projet est de redessiner le territoire pour mettre à l’abri de ces risques la population et les ressources. Ce défi se concrétise par la nécessité de prévenir les impacts futurs, notamment la transformation des crues centennales en événements fréquents d’ici 2100, comme le montrent les quatre illustrations qui décrivent les divers stades d’évolution des crues et les dégâts potentiels si aucune action n’est entreprise dès aujourd’hui.

La montée du niveau de la mer et l’intensification des submersions marines aggravent les dégradations, rendant l’espace public de plus en plus inaccessible, les débordements plus fréquents, et les rez-de-chaussée régulièrement inondés. Avec le réchauffement climatique, environ 30 % de la population de Frontignan pourrait être affectée par les inondations, et près de 20 % des emplois seraient également touchés. Cette opération d’anticipation à long terme implique que les architectes jouent un rôle central dans la planification et la mise en œuvre des solutions pour protéger le territoire et ses habitants et ainsi préserver l’environnement.

Temps 2 2030 - 2060

Se protéger des aléas temporairement

En 2030, le scénario propose la construction d’une digue. Elle consite en la mise en sécurité du quartier pavillonaire, des logements collectifs, collège Simone de Beauvoir, EHPAD, complexe sportif pour une durée de 30 ans.

La digue végétalisé proposera des usages et une promenade ponctué de gradins le long du canal. Elle servira de rideau intermédiaire afin de ralentir l’impact des crues.

Le processus de relocalisation est mis en place pour préparer les Frontignanais à se reloger dans les années à venir. Ils se ront pour la plupart reloqualiser dans le futur quartier situé sur l’ancien mas.

Certains axes seront prolongés afin de connecté le futur quartier et la digue.

D’autres seront transformés en voies douces avec des pistes cyclables qui longera la digue.

Légende P

Café - La pointe

Le Collège Simone De Beauvoir

Stade de foot

Zone pavillonaire reloqualisée

Complexe sportif

Parc

Prolongement sur pilotis

Cheminement

Espace vert

Domaine Viticole

Relocalisation logement pavillonaire

Mas de chave

Logements individuels

Désimperméabilisation

Axes importants

Piste cyclables

Voie ferrée

Parking

Temps 3 2060 - 2100

2023 I Résilience du littoral

Situation : Quartier de la Peyrade, 34110, Frontignan

Catégorie : Espaces publics, Logements

Projet : Semestre 7, Décembre 2022

Projet en binôme, Lou Le Bris

Encadrant : Zakarian Stanislas, (Architecte dplg, Urbaniste. Maître de conférences VT,,HMONP. Enseignant ENSAM) Ravon Jean-François (Architecte dplg, Paysagiste, Maître de conférences associé VT, Enseignant ENSAM)

Le projet que nous avons élaboré se concentre sur deux phases principales, chacune représentant une étape clé dans l’adaptation du quartier aux risques climatiques. La première phase du projet (voir plan de masse) consiste à mettre en place des mesures temporaires pour se protéger des aléas climatiques.

En effet, en 2030, le scénario propose la construction d’une digue. Elle consite en la mise en sécurité du quartier pavillonaire, des logements collectifs, collège Simone de Beauvoir, EHPAD, complexe sportif pour une durée de 30 ans. La digue végétalisé proposera des usages et une promenade ponctué de gradins le long du canal. Elle servira de rideau intermédiaire afin de ralentir l’impact des crues. Le processus de relocalisation est mis en place pour préparer les Frontignanais à se reloger dans les années à venir. Ils seront pour la plupart reloqualiser dans le futur quartier situé sur l’ancien mas. Certains axes seront prolongés afin de connecté le futur quartier et la digue. D’autres seront transformés en voies douces avec des pistes cyclables qui longera la digue. L’objectif ici est de fournir une réponse immédiate aux risques actuels tout en créant les conditions nécessaires pour une transition vers une approche plus durable.

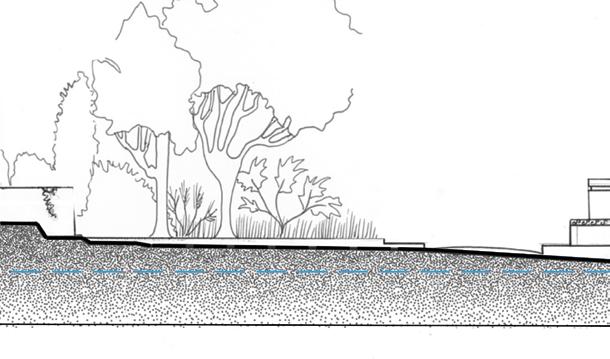

Coupe 2022 - État actuel

Coupe 2022 - État actuel

ENJEUX

3000 habitants en 2022 dans le quartier de la Peyrade 1/4 des habitants vont être confrontés à vivre avec les aléas d’ici 2100.

ENJEUX

250 logements et un EHPAD sont soumis aux crues centennales fréquentes :

200 habitats individuels

• 50 habitats collectifs

3000 habitants en 2022 dans le quartier de la Peyrade 1/4 des habitants vont être confrontés à vivre avec les aléas d’ici 2100.

250 logements et un EHPAD sont soumis aux crues centennales fréquentes :

200 habitats individuels

• 50 habitats collectifs

Légende

Légende

Disparition du bâti

Nouveau trait de côte

2100 P eau

Un récit en 4 temps eau

Disparition du bâti

Nouveau trait de côte

STRATÉGIÉS

Construction d’une digue de 3 mètre de hauteur sur 2 km pour protéger les habitants.

STRATÉGIÉS

Pour anticiper les aléas, 35 logements individuels ont été construit dans le nouveau quartier Mas de Chave.

Construction d’une digue de 3 mètre de hauteur sur 2 km pour protéger les habitants.

Pour anticiper les aléas, 35 logements individuels ont été construit dans le nouveau quartier Mas de Chave.

Coupe Temps 2 : Résister, anticiper les aléas

Coupe Temps 2 : Résister, anticiper les aléas

Légende

Digue

Disparition du bâti

Nouveau trait de côte 2100

Desimperméabilisation

Légende

Relocalisation

Digue

Disparition du bâti

Nouveau trait de côte 2100

Desimperméabilisation

Relocalisation

2060 - 2100 VIVRE AVEC LES ALÉAS

Nouveau trait de côte 2100

Desimperméabilisation

Relocalisation

Coupe Temps 4 : Vivre avec les aléas

Coupe Temps 4 : Vivre avec les aléas

STRATÉGIÉS

STRATÉGIÉS

Evolution des habitats Zone humide

Coupe Temps 4 : Restauration, Renaturation des sols

Coupe Temps 4 : Restauration, Renaturation des sols

Légende

Digue

Passerelle pilotis

Légende

Zone humide

Digue

Trait de côte 2100

Prolongement de la balade sur pilotis

Réhabilitation avec transformation sur pilotis

Evolution des habitats Zone humide

Prolongement de la balade sur pilotis

Réhabilitation avec transformation sur pilotis

Passerelle pilotis

Mutation

Zone humide

Réhabilitation

Trait de côte 2100

Mutation Réhabilitation

La deuxième phase marque une évolution vers une stratégie de résilience. Au lieu de simplement se défendre contre les risques, cette phase vise à intégrer ces aléas dans la planification urbaine à long terme. Cela inclut la construction d’une digue, mais aussi la reconfiguration du quartier pour qu’il puisse s’adapter de manière proactive aux changements environnementaux. L’objectif est de préparer la communauté à coexister avec ces risques, transformant les défis en opportunités pour un développement urbain résilient.

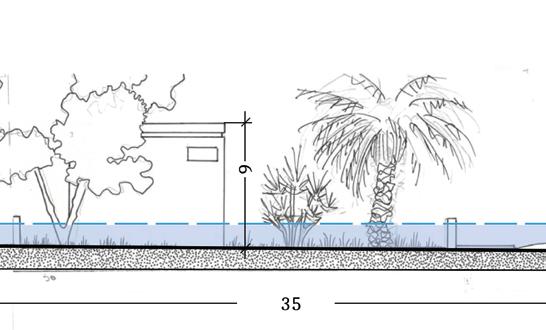

Juin 2021 - juillet 2021

Lodève : habiter le rétro-littoral de demain

Insertion dans son environnement proche

Situation : Boulevard Jean Jaurès, 34700, Lodève

Catégorie : Logements collectifs

Projet : Semestre 6, Juillet 2021

Projet avec Mélissa Santalu, Maud Masoero et Lou Le Bris

Encadrant : Le Bouvier Brice, (Architecte dplg, Co-fondateur de la CAE d’architecture OUSTO,Enseignant ENSAM)

Lodève est une commune située dans le nord du département de l’Hérault, en région Occitanie, dont le chef lieu est Montpellier. À mi-chemin entre l’effervescence de la grande ville et le calme naturel des endroits plus reculés, Lodève jouit d’une situation géographique très demandés depuis la récente crise sanitaire. Son climat méditerranéen l’a rends encore plus attractive. Cependant, les changements climatiques constatés et à venir pose la question de comment habiter de manière intelligente le rétro-littoral. En effet, au vu des informations trouvées sur le réchauffement climatique on peut imaginer que d’ici 2050 les températures pourraient grimper jusqu’à 50 degrés dans cette région.

Pour ce faire nous avons travailler sur la problématique suivante : Comment proposer des logements à la fois pérennes face aux enjeux climatiques et adaptés aux scénarios de vie qui se démultiplient ?

Situé dans le coeur médiéval de la ville et profitant d’une transversalité ville/ruisseau nous avons choisis de nous attacher à ce panorama généreux. En effet, le ruisseau et les restanques visibles du site sont des lieux contemplatifs appréciés et déjà investis des habitants. Ils nous on guidé tout au long de notre travail. La liaison entre ces deux lieux s’est ainsi construite autour de l’idée de partage.

Nos cellules «Cabine» de 16m2 s’amorce par 3 ou 4 autours d’un séjour partagé. La mise à distance de cet espace privé avec l’espace commun est créé par un patio et apparait comme un seuil qui nous a semblé important dans un dispositif comme celui là. Elle induit aussi des jeux d’assemblage possibles qui permettent de s’adapter à l’évolution des modes de vies (appartement familial, collocation, co-living ou studio indépendant)

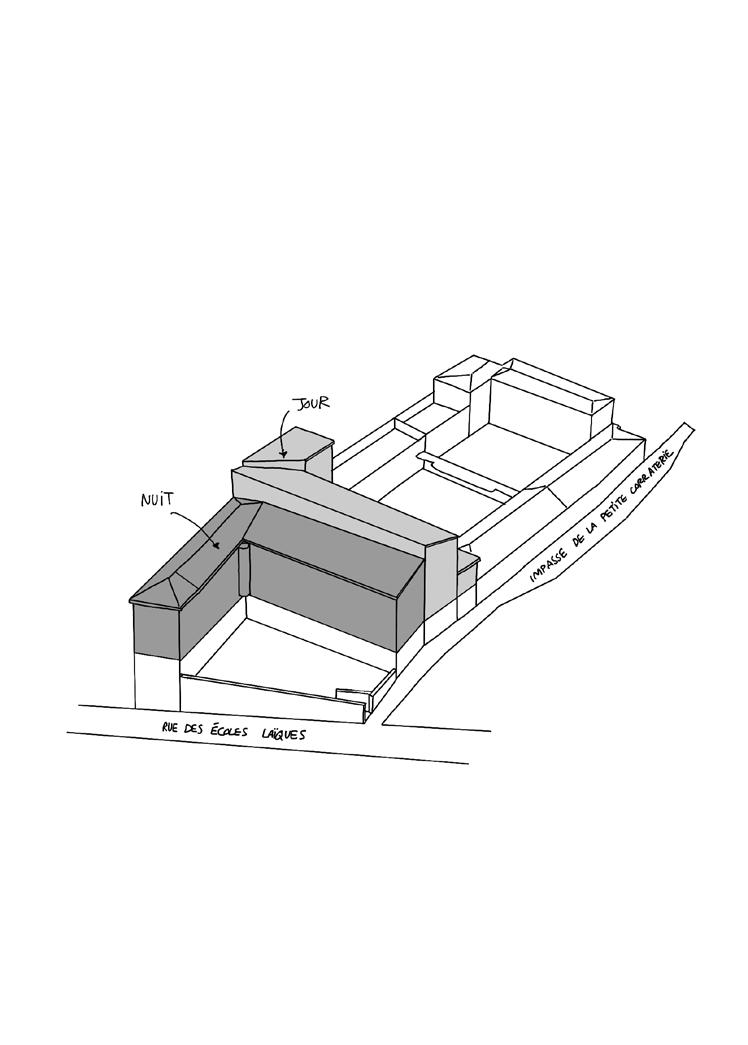

Une conception bioclimatique pour un meilleur confort

Au niveau du principe de construction nous avons distingué les espaces jour des espaces nuit. En effet, pour faire face aux changements climatiques il était important pour nous de penser les espace en fonction des usages. Pour cela, nous avons optés pour un principe de construction massive en brique monomur pour la partie nuit et filigranes pour la partie séjour structure légère poteaux poutres bois). Ainsi, nous avons cherché à trouver le plus d’inertie dans les partie nuit car ce sont des espaces ou l’on peut se permettre d’avoir moins d’apport lumineux en continus et ou l’on veut garder le maximum de fraicheur alors que la partie séjour à elle besoin de plus d’ouvertures et d’une aération plus soutenue.

Ce projet représente bien plus qu’une simple construction; c’est une proposition d’un nouveau mode de vie. En ce sens, il ne doit pas être perçu comme une structure figée, mais comme un projet évolutif, capable de s’adapter aux besoins changeants des habitants et aux évolutions sociétales. C’est cette capacité à évoluer qui garantit la pérennité de ce projet.

Plan Masse 1/1000

L’habitat partagé en réponse à la problématique du logement