6 minute read

Il corpo È docente

Luca Vullo e Daniela Lucangeli Il corpo È docente

Scopri gli interni:

Gli innamorati si guardano negli occhi, gli amici si capiscono con gli occhi, i genitori e figli si connettono guardandosi...

6

ma quanto è importante questa connessione per noi esseri umani?

Semplice: è fondamentale. Pensiamo a quante volte ci basta guardare qualcuno in profondo silenzio, anche per tanto tempo, senza sentire la necessità di aggiungere altro con le parole... in fondo, ci stiamo già dicendo tutto con il contatto visivo.

“Guardami negli occhi quando ti parlo!”

Questa è una delle frasi che bambini e ragazzini si sentono dire più spesso quando un genitore, o un insegnante, vuole rimproverarli per qualche marachella. Richiesta difficilissima da esaudire in verità, dato che l’emozione che provano in quel momento li spingerebbe piuttosto a desiderare di avere una bacchetta magica per sparire immediatamente. Il papà però si ostina a ripetere, con rabbia incalzante, che bisogna guardare dritto negli occhi mentre qualcuno ti parla, in segno di rispetto. Altrimenti vuol dire che non sei interessato a quello che ti stanno dicendo!

Ma come fai a guardare dritto negli occhi chi ti sta sgridando arrabbiato e con tono grave, quando sai perfettamente di essere colpevole, hai 6 anni e sei in preda alla paura? Impossibile. Certo, a livello educativo, il terrore e la paura non sono emozioni che aiutano a instaurare il contatto visivo.

Ecco perché è fondamentale connettersi in modo corretto con tutti, specialmente con i i bambini. A cominciare dallo sguardo e dal sorriso. Le emozioni accompagnano ogni forma di apprendimento.

Se vogliamo che i bambini apprendano dando il meglio di sé, dobbiamo farli apprendere con il sorriso. Lo sguardo e il sorriso sono un miracolo, per così dire, neurolettico del nostro sistema nervoso centrale. Compaiono intorno ai due mesi, due mesi e mezzo, quando incrociamo lo sguardo della mamma e finalmente ci vediamo e sorridiamo. Il sorriso è quell’apertura che si può tradurre scientificamente in “io - io”: io riconosco te. Ed è questo il momento in cui l’intelligenza umana conquista l’intelligenza sociale. PER SAPERNE DI PIÙ

Joint Attention

La “joint attention”, o attenzione congiunta, è il focus condiviso di due individui su un oggetto. Si ottiene quando un individuo avvisa un altro di un oggetto mediante lo sguardo fisso, il puntamento o altre indicazioni verbali o non verbali. Un individuo guarda un altro individuo, indica un oggetto e poi gli restituisce il proprio sguardo.

Due importanti abilità nell’attenzione congiunta sono seguire lo sguardo degli occhi e identificare l’intenzione. Quest’ultima è importante per la capacità di un bambino di apprendere la lingua e dirigere l’attenzione degli altri. Lo sguardo che segue riflette un tipo di orientamento basato sull’aspettativa in cui l’attenzione di un individuo è stimolata dalla rotazione della testa o degli occhi di un altro. In altre parole, si ritiene che la direzione dello sguardo e i tempi di fissazione impiegati dal bambino per esplorare gli stimoli siano indicativi di una selezione e di un’elaborazione dell’informazione visiva. Le alterazioni nel contatto oculare sono infatti fra gli aspetti più analizzati nella letteratura sul disturbo dello spettro dell’autismo poiché le anomalie compaiono precocemente e sono caratteristiche peculiari del disturbo. Il bambino impara a utilizzare il contatto di sguardo durante l’interazione con sempre maggiore efficacia comunicativa: dapprima direziona lo sguardo solo verso l’oggetto o verso l’adulto, poi guarda alternativamente l’uno e l’altro e impara a spostarlo su più interlocutori in modo più fluido e sincronizzato. Gli scambi comunicativi con l’adulto sono fondamentali per permettere l’acquisizione di capacità sociali, comunicative e linguistiche.

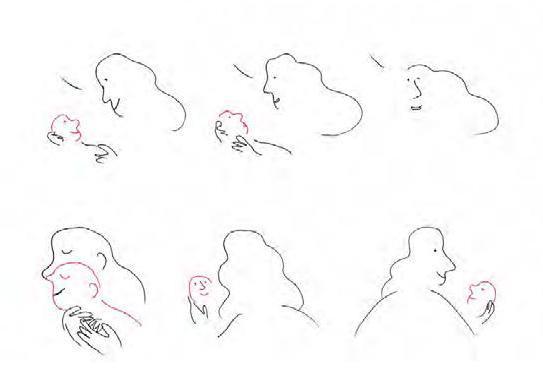

Dagli anni Settanta del Novecento, con l’affermarsi del cognitivismo, il bambino fu sempre più visto come un individuo predisposto ad acquisire complesse abilità. Durante il meeting del 1975 della SRCD (Society for Research in Child Development), lo psicologo evolutivo Edward Tronick (1975) presentò i risultati di una ricerca sulle emozioni del neonato nelle interazioni funzionali e disfunzionali. Grazie alla possibilità di videoregistrare l’interazione madre/bambino, il dottor Tronick mostrò un video in cui un bambino di settanta giorni e la madre comunicavano in un’interazione faccia a faccia, inviandosi messaggi con le espressioni facciali, l’orientamento dello sguardo, la modulazione del tono della voce. Alla madre fu chiesto di rimanere per tre minuti completamente immobile, con un’espressione facciale piatta (“still face”). Il bambino inizialmente si orientò verso la madre, la salutò con impazienza ma presto, non ricevendo nessuna risposta ai successivi e ripetuti tentativi di interazione, iniziò a dare segni di frustrazione, accrebbe la sua diffidenza e si ritirò in meccanismi auto-consolatori, orientando il volto e il corpo 7

18

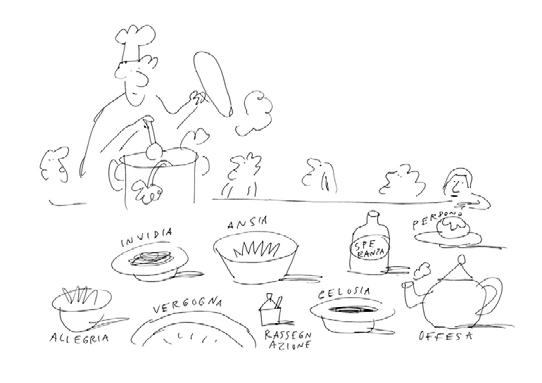

potrete proseguire utilizzando anche le emozioni secondarie. Una variante aggiuntiva potrebbe essere quella di far verbalizzare le singole emozioni una volta che sono state individuate e analizzarle tutte insieme. Come avete fatto a riconoscerla? Come ti senti e cosa fai quando vivi questa emozione? Come sarebbe giusto comportarsi con qualcuno che è in preda a quella emozione?

B. Con gli alunni i più piccoli, potreste invece usare il disegno e le immagini. La via più semplice è mostrare le faccine come quelle delle emoji dei social con le differenti espressioni, per fare riconoscere a loro lo stato emozionale rappresentato. L’altra possibilità è quella di fornire a ogni bambino dei quadratini di carta con i disegni stilizzati della bocca (felice, triste, disgustata) e altri quadratini con i disegni degli occhi con le diverse emozioni. Saranno loro che dovranno combinare i due quadratini per creare l’emozione che voi avete suggerito. ESERCIZIO 3.

Fammi vedere come cammini e ti dirò chi sei

Forse vi sarete accorti che ognuno di noi cammina in modo completamente diverso, esprimendo dettagli chiari della propria personalità e del carattere. Disponetevi in cerchio. Date l’esempio e iniziate a camminare con la vostra andatura naturale mentre tutti vi osservano. Dopo il primo giro, invitate un altro studente a camminarvi dietro imitando la vostra andatura in modo più fedele possibile. Fatto il primo giro, chiedete a un terzo di aggiungersi in coda e fare un’imitazione estrema e caricaturale del vostro muovervi nello spazio (quindi del primo giocatore). Gli altri vedranno contemporaneamente la vostra camminata, l’imitazione del vostro modo di incedere e la vostra divertente caricatura. Dopo la conclusione di un giro completo, fate fermare il primo studente e dategli l’opportunità di osservare come viene visto e “preso in giro” dagli altri. In genere è un gioco che diverte tutti e scioglie il ghiaccio tra i partecipanti, stimolando anche un po’ di autoanalisi su come ci si muove nello spazio e com’è differente l’immagine che abbiamo di noi rispetto a quella che percepiscono gli altri.

DESTINATARI Per tutti

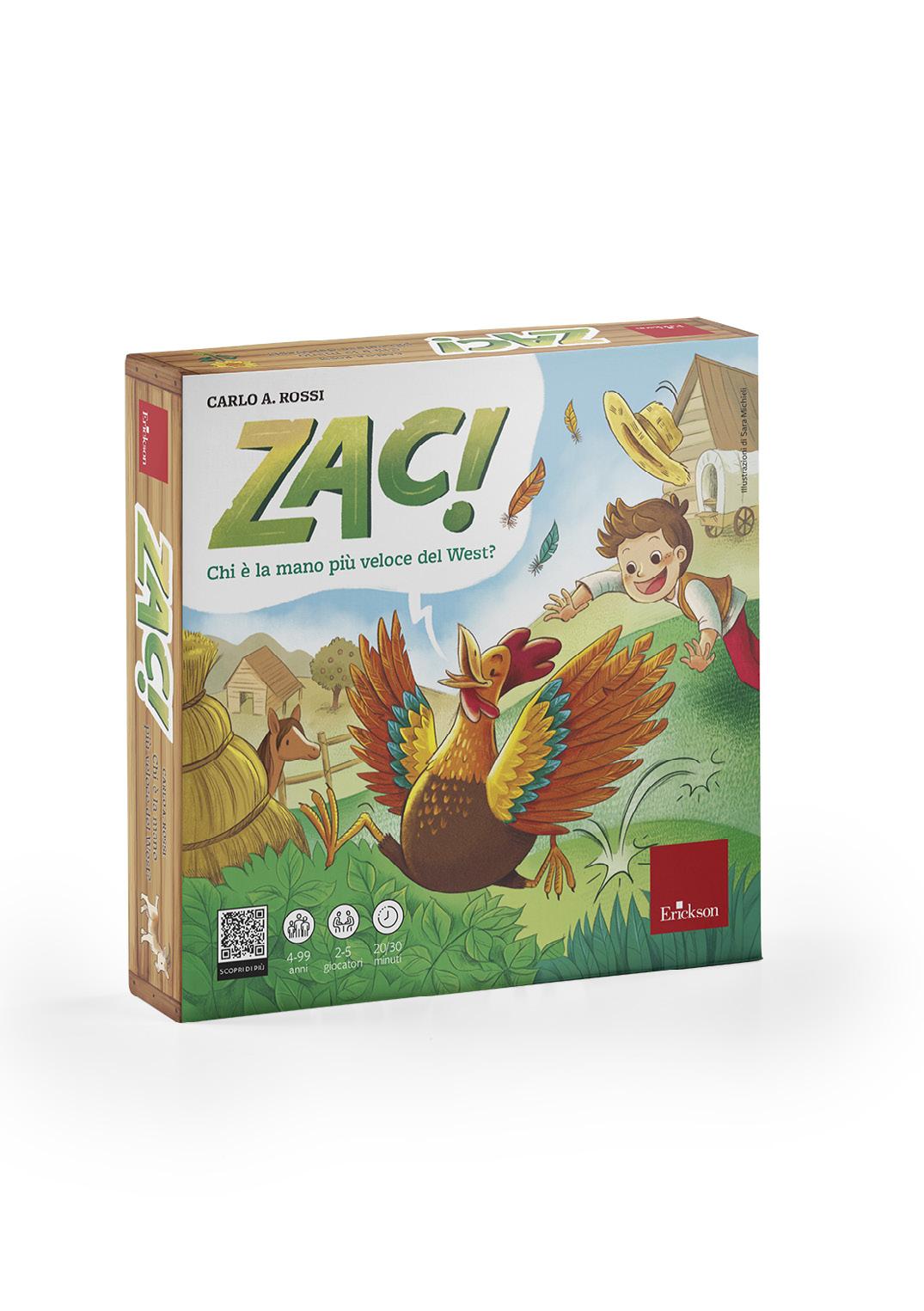

Carlo Rossi ZAC!

Chi è la mano più veloce del West?

Ɇ UN GIOCO PER TUTTA

LA FAMIGLIA PER: • esercitare l’attenzione • allenare i rifl essi e la velocità • stimolare la memoria Ɇ ETÀ: 4-99 ANNI Ɇ CONTENUTO: 18 schede paesaggio – 36 carte 100 gettoni segnapunti Ɇ FORMATO: 20x20 cm

COLLANA

Giochi scatola 26,5X20,5X5 cm € 18,90 ISBN 978-88-590-2437-8

9 788859 024378

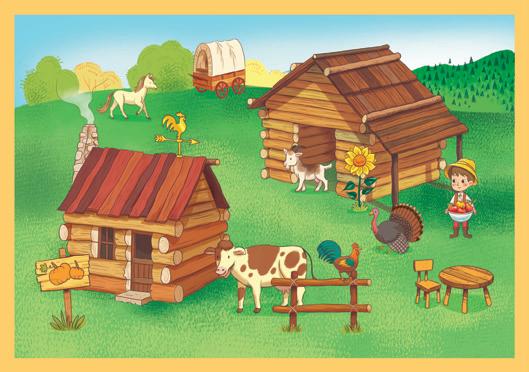

Nella capanna della famiglia Zac, da qualche parte nel Far West, nessuno sta mai fermo, gli animali e persino le piante cambiano posizione da un momento all’altro, qualche volta ci sono e qualche volta sono nascosti Non lasciarti ingannare però, il paesaggio e la casa sono sempre gli stessi e tutto intorno si muovono capre cavalli attrezzi secchielli! Dove hanno lasciato la carriola? E dove si sarà cacciato il bisonte?

Bisogna avere occhi di falco e riflessi di lince per riuscire ad acchiappare ogni volta tutti gli elementi e battere gli avversari. Alla fine della partita chi sarà la mano più veloce del West?