1

2

Prefácio

As lembranças de Luc-Alexandre Ménard na Alemanha são apresentadas ao leitor em um momento em que este se sente afogado em meio às informações pessimistas sobre o cenário econômico da França. Com exceção ao que diz respeito à demografia, a vizinha Alemanha tem uma situação próspera. Em menos de vinte anos, ela conseguiu colocar a antiga República Democrática da Alemanha (RDA) – que se encontrava praticamente na mesma situação do pós-guerra até 1989 – no mesmo nível da primeira potência econômica do Continente e o menos endividado dos países europeus. Sua balança comercial altamente positiva reflete uma capacidade industrial de primeiro nível, o que contrasta cruelmente com a nossa, e nos vale os comentários mais pessimistas quanto ao valor de nossas empresas. Assim como o autor, para aqueles que tanto contribuíram para nossa indústria automobilística, é ainda pior ver uma montadora alemã promover na França suas qualidades tipicamente alemãs, fazendo afirmações em sua própria língua nos nossos canais de televisão, obrigando nossas empresas a retrucar em seu próprio terreno. Será que nossa indústria – principalmente o setor automobilístico, cujo peso é conhecido em toda nossa economia – deveria ser definitivamente relegada a um plano inferior? Este era o receio sentido pela Renault, principalmente a Renault Alemanha, no início dos anos 80. E foi a este receio que “a conquista impossível” respondeu magistralmente, cuja história o leitor conhecerá nas páginas seguintes. Quais foram as receitas desta conquista, que permitiram fazer com que a reputação da Renault passasse da montadora dos veículos que “enferrujavam no catálogo” (assim era conhecida a marca antes da chegada do autor na cidade alemã de Brühl) ao status de primeira importadora de automóveis na Alemanha, chegando por vezes a assumir a posição de primeira importadora da antiga República Democrática da Alemanha antes da reunificação, considerando todas as marcas. Apenas duas, como veremos a seguir. Em primeiro lugar, um trabalho de adequação do produto oferecido aos clientes locais, tanto em relação aos atributos – justificadamente reivindicados pelo novo dirigente da Renault Alemanha – como à qualidade, como consequência das exigências impostas pelo comando da empresa. Fundamental para o setor, o resultado em termos de imagem é relatado pelo autor. Em segundo lugar, o dinamismo deste novo dirigente, cuja experiência na área comercial fazia com que seus clientes não só apreciassem, mas ficassem satisfeitos com seus produtos. Acima de tudo, ele sabia conquistar, o que não foi demonstrado apenas pelos resultados mencionados anteriormente. Quando eu soube que ele tinha conseguido vencer uma concorrência da Deutsche Telecom, tenho que confessar que fiquei sem palavras. Em cada página, o leitor descobrirá as diferentes fases do que por todos foi considerada uma verdadeira epopeia, tendo em vista o desastroso ponto de partida e o glorioso ponto de chegada. Tanto desta epopeia como do sucesso quase impensável da Renault Alemanha ao ter retornado ao único nível que a ambição do autor poderia aceitar, gostaria que o leitor tirasse duas conclusões.

3

A primeira diz respeito à indústria francesa. Independentemente das dificuldades, em todos os níveis, o futuro da nossa indústria se baseia primeiramente nas pessoas e seu treinamento – também chamado de capacitação –, bem como o rigor e comprometimento a serviço da empresa, como podemos perceber nos nossos concorrentes alemães. A segunda diz respeito àqueles a quem o destino de nossas empresas é confiado. O autor deste livro é um belo exemplo, tanto em termos de origem, como formação, capacidade e comprometimento – em primeiro lugar a serviço de seu país e, depois, da Renault, a empresa à qual ele dedicaria sua vida. Depois das afirmações profundamente desagradáveis que eu mesmo tive que suportar alguns anos atrás, ao ver publicado o último artigo citado por LucAlexandre Ménard sob o título profundamente tocante “Adeus, Monsieur”, era sem dúvida ao Presidente da Renault a quem se dirigia a revista Auto Motor und Sport. E também, evidentemente, àquele quem, em seu domínio geográfico – repetindo aqui um comentário feito muitas vezes na época –, pôde dar um motivo de orgulho tanto à Renault como a toda indústria francesa. Raymond Lévy Presidente de honra da Renault

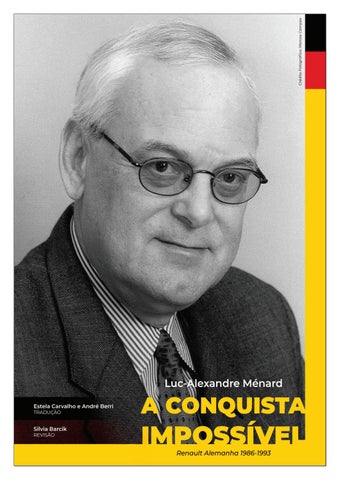

Luc-Alexandre Ménard e Raymond H. Lévy, em 1989.

4

I Ravensbrück

Atrás de mim fica a porta que comunica minha sala com a grande sala onde acontecem as reuniões mais importantes da empresa que dirijo há 6 anos. Naquele dia, os diretores da matriz, geralmente membros do comitê executivo do Grupo, encontram os diretores regionais. O comitê mensal é realizado principalmente para elaborar o planejamento comercial do quadrimestre seguinte. Contrariamente ao meu costume, passei o comando pela primeira vez à Udo Jordan, diretor comercial. Ele conhece sua equipe e sei que posso confiar nele. Do lado de fora, o tempo está agradável: contemplo o céu azul da região do Reno, e me interrogo mais sobre mim mesmo que sobre a Renault Alemanha, que comando desde 1986. Era o ano de 1992. Em cinco anos, as transformações foram substanciais. A Renault reconquistou a invejável posição de importadora de automóveis número 1, título que ela havia perdido desde o fim dos anos 80. Desta vez, com uma confortável margem de sucesso em relação aos seus concorrentes: três marcas japonesas e a Fiat! Nessa época, o mercado automobilístico alemão era o terceiro do mundo em tamanho, depois dos EUA e do Japão. Da mesma forma como acontece hoje, a Alemanha era um mercado de referência. Fazer sucesso no país vizinho significa ter produtos de grande qualidade, o que se estende a vários outros bens de capital. Alain Schoenborn entra no escritório. Ele parece preocupado, o que não é normal, e se senta à minha frente. Fazia pouco tempo que ele havia assumido a responsabilidade pelas áreas de Publicidade e Comunicação, principalmente as relações com a Imprensa. Nós nos entendemos bem. Ele nasceu antes da Guerra, na cidade Pontivy (o que reforça minha empatia, já que fiz todo o meu ensino médio na região de Morbihan). Filho de pai alemão e mãe francesa, ele se sente à vontade na Renault Alemanha, cujo misto de cultura francesa e alemã surpreendia tanto os (poucos) franceses vindos da matriz como os alemães contratados localmente. Sempre me surpreendi que a alta direção (como se diz) da Renault Alemanha tenha sido sempre tão francesa. Por isso, desde minha chegada, adotei como linha de conduta promover ou contratar executivos de nacionalidade alemã. Eu estava convencido que, assim, estaríamos mais próximos do mercado e de suas exigências. Este foi o caso do Alain, que passou a fazer parte do comitê de direção. Falamos a língua de Wagner, apesar de o francês dele ser excelente, bem melhor do que o alemão que aprendi quando tinha 40 anos, em Bonn. Mesmo na diretoria, a regra era utilizar o idioma germânico, já que normalmente a maior parte dos expatriados era bilíngue ou quase. Pelas suas primeiras palavras e, principalmente, pelo seu semblante, percebo que há um problema sério, caso contrário ele não teria entrado tão abruptamente. “Nossa expansão comercial na Alemanha Oriental está sendo questionada pela revista Stern”. Ele se referia a uma publicação com foco em negócios que é um misto de Paris Match e L’Express. E acrescentou: “O jornalista é agressivo e insistente”. Pergunto-me que erro poderíamos ter cometido, que passo em falso teríamos dado. É verdade que, desde fevereiro de 1990, graças a uma ação extremamente rápida, tínhamos partido para cima de todas as outras montadoras, inclusive das “TOP” alemãs. O objetivo era implantar

5

uma rede de concessionárias antes da reunificação. Desde a queda do Muro de Berlim, em novembro do ano anterior, isso nos parecia a cada dia mais inevitável. “A revista Stern pergunta especificamente à Renault se ela está decidida a continuar a construção de uma concessionária própria na cidade de Fürstenberg”. Eu conhecia mais ou menos de cor o nome das cidades das 240 concessionárias que tínhamos nomeado entre fevereiro e julho de 1990. Nunca havíamos considerado a possibilidade de construir uma concessionária própria. Com exceção destes últimos minutos, nem eu e nem Alain Schoenborn jamais havíamos ouvido falar de Fürstenberg. “Um agente (Renault Betrieb) planejou fazer uma reforma em suas instalações e está começando a construir uma oficina”, comenta Alain, quando imediatamente percebo minha ignorância. Em quase todos os países da Europa, há dois níveis no sistema de distribuição automobilística: no primeiro nível estão as concessionárias e, no segundo, os agentes, que contribuem para a capilaridade geográfica. Os agentes são nomeados em conjunto pelas concessionárias e a montadora. Para ser mais preciso, é importante dizer que as concessionárias são em sua maioria empresas privadas, mas algumas são simplesmente filiais das montadoras [nota dos tradutores: diferentemente do Brasil]. Resumindo, visto de longe por um jornalista especializado na distribuição de carros, para ele toda essa estrutura complexa se resumia em uma palavra: Renault. Schoenborn continuou, dizendo: “O ‘drama’ é que no território no município de Fürstenberg está localizado o antigo campo de concentração de Ravensbrück, cujo terreno voltou a fazer parte do município desde a retirada do Exército Vermelho, uma ocupação que se mantinha desde o fim da guerra. O município recuperou algumas áreas e começou a implantar uma pequena área industrial, cujo projeto foi chamado de Industrie Gebiet. A empresa especializada na reparação de veículos contatada para se tornar agente oficial da marca Renault (Autohaus Pinow) adquiriu um terreno para construir uma nova oficina (uma exigência que deveria ser atendida por todos os representantes da marca que haviam sido nomeados durante o primeiro semestre de 1990). Há uma grande placa perto do antigo campo de concentração dizendo: “Concessionária Renault em construção”, com o nome Renault em letras maiúsculas, naturalmente”. Compreendi de cara onde a revista Stern queria chegar e me calei. “A estrada do antigo campo de concentração dá acesso ao loteamento e aos terrenos”, acrescenta sutilmente Schoenborn. “Aquela que foi construída pelos detentos”, perguntei? “Não sei”, disse ele. “Mas era isso mesmo. Ravensbrück era um campo de concentração para mulheres. Submetidas a trabalhos forçados, elas foram obrigadas a construir esta via de acesso. Entre as diferentes nacionalidades das prisioneiras, muitas eram francesas, membros da resistência. Na França, essa estrada se tornou “sagrada”, pois pertence à trágica história dos nossos dois países e, por isso, tem um grande valor simbólico. Acredito que o questionamento da revista Stern vem deste fato e eles querem saber o que nós pensamos a respeito disso, em nossa condição de empresa francesa”. Imediatamente que este episódio resultaria em um dano inaceitável em termos de imagem.

6

Enquanto isso, outros veículos de comunicação haviam se manifestado, principalmente o canal de rádio e TV Norddeutscher Rundfunk e vários outros jornais, sucessivamente. Hoje, com a internet, a divulgação da informação aconteceria de forma muito mais rápida, mas naquele momento o acúmulo de perguntas que recebíamos em apenas alguns minutos era incomum, demonstrando, às vezes, o alto valor emocional do assunto. Além disso, recebemos por fax a cópia de um manuscrito enviado ao prefeito de Fürstenberg pelas francesas que haviam sido deportadas em Ravensbrück, com protestos acalorados contra o projeto em andamento. Fomos informados que o prefeito havia se recusado a responder uma carta que não havia sido redigida em alemão. Para piorar, alguns jornalistas perguntaram “o que o Sr. Levy, presidente da Renault”, pensava de sua subsidiária alemã neste caso. O diretor comercial se juntou a nós. Em sua condição de articulador do desenvolvimento da rede de distribuição, ele conversou com o diretor regional de Berlim Oriental, que tinha sob sua responsabilidade todo o território da antiga RDA. Este confirmou que uma empresa especializada na reparação de veículos havia adquirido um terreno para construir uma nova oficina, tendo ali colocado uma placa com o nome da Renault. Já havia sido investida uma soma considerável, de 300.000 marcos alemães. Aos olhos dos passantes, a Renault estava construindo próximo a um campo de concentração e, aparentemente, equipes de televisão alemãs estavam em vias de chegar ao local. Minha decisão sobre o que deveria ser feito já estava tomada, mas eu nada disse a respeito. Contrariamente à opinião comumente propagada na França, a gestão não é piramidal na Alemanha e o presidente do comitê de direção não é aquele que literalmente “está à frente”, como uma espécie de “o primeiro entre iguais” [primus inter pares]. No que diz respeito às decisões multidisciplinares, ele deve entrar em consenso com seus colegas. Isso explica a lentidão do processo de decisão alemã no alto escalão, encontrada tanto na política como nas relações sociais. Considerada pelos franceses como uma perda de tempo, esta busca pelo consenso (Zustimmung) evidencia o uso de uma temível eficácia na implantação e tomada de decisões. Assim, fizemos uma pequena mesa redonda. Eram 11 horas, talvez 11h30, e era preciso dar uma resposta rapidamente, pelo menos antes dos jornais de meio-dia ou da noite. Fui totalmente surpreendido pelas reações de meus colegas. Com razão, eles argumentaram que apenas do ponto de vista urbanístico, o agente (o senhor Pinow, que ainda vende produtos do grupo Renault), não havia feito nada de errado. Além disso, a Renault Alemanha e suas equipes podiam se orgulhar de terem construído (o que é outra história) em seis meses, ou seja, de fevereiro a julho de 1990, uma rede com 240 novas concessionárias prontas para vender quando a reunificação fosse concretizada e que, de qualquer forma, uma concessionária Renault em Fürstenberg seria apenas mais um ponto da rede comercial (em alemão, rede se diz Netz, ou malha). A balança pendia claramente para que o reparador continuasse o seu investimento sem interferências históricas, mesmo que a iniciativa, logicamente, não viesse da Renault, mas de um empreendedor privado. Mesmo sabendo que havia uma bela placa anunciando “Oficina Renault em construção” na entrada do terreno. Mas temos que concordar que o nome “Renault” chama a atenção. Retomei a palavra após ter escutado pacientemente. Isso seria uma façanha para um francês – para os latinos em geral e, portanto, para mim – um povo habituado a interromper a fala dos

7

outros, enquanto que os alemães têm que esperar até o fim da frase devido à importância da partícula que só é ouvida no final. “Acredito que não podemos reagir desta forma”, argumentei. Em relação à imprensa nacional, não há diferença entre o agente, uma empresa privada, eventualmente a concessionária à qual ele está ligado, ou a Renault Alemanha (que ocupa o primeiro lugar em faturamento entre as empresas francesas instaladas na Alemanha), e até mesmo a matriz da Renault. O campo de concentração Ravensbrück, para onde foi deportado um grande número de mulheres membros da resistência e, além de muitas francesas, está arraigado na memória coletiva, como Germaine Tillion, Geneviève de Gaulle-Anthonioz, Marie-Hélène Lefaucheux, cujo marido, também um grande membro da resistência, foi o primeiro Presidente da Renault quando ela se tornou empresa nacionalizada após a guerra. Sob meu ponto de vista, é impensável que o nome da Renault possa aparecer em uma concessionária no distrito industrial construído sobre o antigo campo de concentração. “Portanto, sugiro ligar para a revista Stern – e os outros veículos de imprensa – para explicar que se trata de uma iniciativa privada. Mesmo que a Renault não seja responsável pela construção, é a Renault que aparece. Portanto, se o empresário mantiver a intenção de construí-la, a empresa não vai permitir a utilização da sinalização corporativa e vai cancelar sua licença”. Decidimos então solicitar ao agente que ele desistisse do projeto e informamos que arcaríamos com os custos relacionados a esta decisão, o que foi feito de imediato. Logo em seguida, telefonei para a área de relações com a imprensa da Renault, para que eles informassem tudo isso ao Sr. Levy e, sobretudo, para alertar sobre eventuais repercussões na imprensa. Não houve repercussão alguma, pelo menos não imediatamente. Mesmo tendo passado tantos anos depois do ocorrido, não tenho certeza de que fomos bem compreendidos naquela época. Meus dois interlocutores aceitaram, mas não compreenderam totalmente o caráter da situação, como se eu estivesse em outro mundo – eles estavam totalmente focados na conquista da Europa Oriental que a Renault estava prestes a conseguir no próprio quintal das montadoras alemãs. Meia hora mais tarde, Alain Schoenborn voltou para me contar a reação dos jornalistas: eles haviam dito “então tudo bem” (quando, na verdade, eles haviam pensado “assim fica melhor pra vocês”). E então eles partiram pra cima de outros investidores do distrito industrial, como pôde ser visto posteriormente. Para mim, o caso estava encerrado e fizemos tudo para que o agente encontrasse rapidamente outro terreno. À noite, peguei meu Renault 25 para ir até o centro de Bonn, onde ficava meu apartamento. Havia um pequeno trecho da rodovia sem limite de velocidade e pouco trânsito naquela época, portanto era sempre um prazer acelerar um pouco mais (agora isso é impossível). Passei em frente a uma famosa fábrica de fuzis (Mauser) e cheguei a tempo de assistir ao noticiário pelos canais ARD e ZDF. Foi quando me surpreendi ao ver uma reportagem especial sobre o parque industrial e comercial do campo de concentração de Ravensbrück, que fustigava a rede de lojas Kaiser, a qual estava prestes a abrir um pequeno supermercado naquele local e não queria mudar de ideia. Eu dormi o sono dos justos: como bom operário, eu havia defendido a reputação da marca e, logicamente, muito mais do que isso!

8

Portanto, caso encerrado! No entanto, as brasas ainda estavam ardendo e o fogo estava voltando a “acender”. Meses mais tarde, segundo me lembro, era junho de 1991, Erika Brings, minha assistente, com aquele ar de quem não tem nada a ver com isso - que às vezes ela tinha, e que não era um bom presságio - veio me mostrar um clipping da Agência Francesa de Notícias, redigido pelo escritório sediado em Bonn. O documento dizia que a Renault estava construindo uma concessionária no campo de concentração de Ravensbrück. Fiquei sem voz, pois sabia que a mídia internacional tomaria conhecimento deste fato. Imediatamente, pedi para falar com o diretor responsável pela Agência Francesa de Notícias (AFP) na Alemanha, com quem eu matinha relações cordiais, sobretudo após a queda do muro de Berlim e sua sucessão de ações midiáticas. Eu expliquei a ele que a informação divulgada por ele estava errada por dois motivos> Em primeiro lugar, não era a Renault que tinha a intenção de construir uma oficina, mas um agente particular. Além disso, a Renault o havia notificado com bastante antecedência que ele perderia o direito à representação da marca se mantivesse o plano de se instalar no local designado pelo município nos arredores do campo de concentração. Também informei que ele já estava procurando outro local com nosso apoio. Ele se desculpou e preparou imediatamente uma nota de retificação, pela qual agradeci. Mas o primeiro clipping já havia provocado reações: minutos após nossa conversa, recebi um telefonema da TF1 (canal de TV francês) de Berlim. O correspondente da emissora queria ir a Fürstenberg para encontrar o Sr. Pinow – e com a câmera a tiracolo. Com diplomacia e paciência, expliquei novamente os fatos e ele desistiu de enviar uma equipe de televisão que teria dado a ele a oportunidade de encontrar o supermercado Kaiser. Em julho, houve uma terceira tentativa, no sentido de mencionar o assunto no jornal Le Monde. Naquele momento, a primeira página estava reservada a um tema escolhido pela redação. A reunificação da Alemanha voltaria a ocupar a primeira página e o correspondente do jornal em Berlim voltou a criticar o fato de que a Renault iria construir uma concessionária no terreno de Ravensbrück. Fiquei particularmente contrariado com a situação e me senti assim até há pouco tempo, principalmente porque sempre mantive relações amigáveis e frequentes com o correspondente do jornal Le Monde em Bonn (e não em Berlim, que não era o meu domicílio). Foi em parte graças a ele e à presença de espírito demonstrada por ele nas matérias publicadas no início de 1989 que eu me convenci que a reunificação seria inevitável. Seus relatos dos extraordinários eventos que aconteceram em Praga e em Budapeste antes da queda do Muro, onde se refugiaram cidadãos da antiga Alemanha Oriental, foram tão impressionantes que eu comecei a me questionar a respeito da presença da Renault, da Renault Alemanha, e até a fronteira com a Polônia, conhecida como Linha Oder-Neisse. Obviamente, alertei a matriz da empresa em Boulogne-Billancourt. Para todos os fins, era época de verão, cuja calmaria impactava nos negócios. Ficou por isso mesmo. Aprendi bastante tanto sobre a Alemanha como sobre a difícil arte da comunicação. Tudo isso aconteceu porque a Renault havia decidido conquistar o lado oriental e não deixar espaço para as empresas alemãs. Uma invasão pacífica, cujo sucesso teve repercussões positivas para a marca. Um incidente tão grave como o de Ravensbrück poderia ter arruinado, em parte, o que havia sido construído durante dois anos, com tanta eficácia. Foi em Erfurt que esta “aventura” começou.

9

II Erfurt

Erfurt fica no Estado da Turíngia. Antes da queda do muro de Berlim e o início do fim do regime da República Democrática da Alemanha, ir àquela localidade não era impossível apenas para um estrangeiro: os cidadãos da Alemanha Ocidental só podiam ir até lá mediante autorização cedida em caráter extraordinário pelas autoridades consulares da Alemanha Oriental e por motivos familiares, e isso apenas depois da política de “abertura” para o Leste, promovida pelo Chanceler Willy Brandt. Em março de 1970, foi nesta cidade que o Chanceler encontrou seu homólogo do Leste, que também era seu homônimo – Willi Stoph –, o que veio a ser a primeira reunião deste tipo desde a divisão da Alemanha. Além disso, Erfurt é a capital do Estado da Turíngia, algo que é do conhecimento dos franceses devido ao encontro ocorrido naquela cidade entre Napoleão I e o czar Alexandre I, em 1808. Lá, eles renovaram a Aliança firmada entre eles desde os Tratados de Tilsit (hoje Sovetsk). Eu tinha um encontro no Fischermarkt, a praça do mercado de peixes, no centro da cidade. É um local tão extraordinário que sequer sofreu com o bombardeio aliado durante a Segunda Guerra, hoje completamente restaurado. Era 20 de janeiro de 1990. Havíamos chegado às 8h30. O céu estava cinzento e triste. Havia uma leve neblina e um cheiro persistente de lignito, característico do lado oriental. Os prédios e monumentos eram sombrios, como se estivessem cobertos de fuligem. Éramos uma delegação de aproximadamente oito pessoas, e estávamos aguardando a chegada do diretor da concessionária de Berlim Oeste, que deveria se juntar a nós logo após passar pela “blitz” policial. Três rodovias com velocidade limitada a 100 km/h formavam os dois cordões umbilicais terrestres de Berlim Oeste com a Alemanha Ocidental. Apenas três. Lembro-me de ter atravessado o bloqueio de Berlim Oeste em fevereiro de 1990 e, munido dos documentos necessários, fui até Leipzig e depois a Dresden para ir até a Tchecoslováquia via Saxônia. Chegando ao hotel em Dresden, tanto meu passaporte como os dos meus familiares foram confiscados, já que não tínhamos os carimbos certos, mas eles foram devolvidos no dia seguinte. Apesar de deteriorado, o hotel de Erfurt onde nos reuniríamos estava limpo e em ordem, com seu mobiliário simples e barato. Comuns às democracias populares, trata-se de um tipo de conformismo relativo à ideia de conforto espartano e modesto – deprimente, mas igualitário. Essa atmosfera inimitável também era encontrada nos escritórios da Stasi (principal organização de polícia secreta e inteligência da Alemanha Oriental), como viríamos a saber mais tarde, ou nos ministérios que eu viria a visitar, ou ainda os escritórios da “Câmara do Povo”, no final da avenida Unter der Linden, que começa na Porta de Brandemburgo, em Berlim. Esta frugalidade era percebida até mesmo no conjunto residencial reservado aos dirigentes do partido e à Nomenklatura (a casta dirigente) da Alemanha Oriental. Localizado na região rural de Berlim, o acesso restrito era semelhante aos atuais condomínios fechados da América do Sul. Apesar de não haver lugar para luxo, eles tinham tudo o que precisavam, mas que dificilmente estaria disponível para os demais cidadãos. As reportagens da TV se encarregaram de mostrar todos estes lugares depois da reunificação. Fui dar uma volta na praça, que estava completamente vazia. Apenas alguns automóveis Trabant e Wartburg, que viriam depois a se tornar objetos de coleção, raros pedestres e uma 10

banca de jornal empoeirada, onde assim mesmo era possível comprar edições antigas do jornal francês L’Humanité. Antes de chegar a Erfurt, é preciso voltar à sequência de circunstâncias e eventos que me levaram a esta cidade. Como responsável pela Renault – apenas para a Alemanha Ocidental –, notei os primeiros movimentos sociais que surgiram no lado oriental por volta de maio e junho de 1989. Nas férias, os alemães orientais iam muito para a Hungria (de preferência para as margens do lago Balaton), Bulgária ou Romênia, às margens do Mar Negro. Ou seja, eles rumavam para democracias populares vizinhas reunidas pelo Pacto de Varsóvia sob a vigilância da União Soviética, cuja mão de ferro já não era mais tão firme desde o insucesso no Afeganistão e por ter que se dobrar diante do Partido Solidariedade da Polônia. Passando por países irmãos menos rígidos que a Alemanha Oriental, esse desvio geográfico era indispensável para quem tinha intenção de fugir. Simbolizada principalmente pelo cerco de Berlim Oeste, nossa visão da separação física era cimentada pelos altos muros sobre os quais havia arame farpado. Na realidade, a Cortina de Ferro mencionada figurativamente por Winston Churchill, em 1948, se estendia propriamente do Mar Báltico até o Sul da Áustria, com postos de vigilância a cada 2 km e vilarejos divididos em dois, se o traçado assim o exigisse. Apesar de ser raro atravessar a fronteira, fiz isso várias vezes, sendo sempre invadido pelo sentimento de desolação. Os mais audaciosos eram em sua maioria jovens, sozinhos, mas também havia famílias inteiras que tomavam a decisão de não saírem de férias e optavam pelo exílio. Desde a edificação do muro, em 1961, o movimento massivo de emigração da área ocupada pela União Soviética para as três zonas ocidentais era possível apenas com risco de vida. Aproximadamente 3 milhões de cidadãos da Alemanha Oriental tinham se refugiado no Oeste antes da construção do muro. A hemorragia havia sido contida, mas retomava fôlego por via indireta em meados de 1989. O fluxo estava longe de ser insignificante, já que era possível ver dezenas de milhares de pessoas podiam amontoadas nas embaixadas tcheca e húngara da Alemanha Ocidental. A diferença entre a opulência do lado ocidental e a estagnação do lado oriental só aumentava. Graças à televisão, a informação era compartilhada e a propaganda política não era capaz de justificar tal diferença no nível de vida. A implacável rede policial de vigilância e a onipresença do Exército Vermelho mantinham a lei e a ordem. Estima-se que um em cada dez alemães orientais contribuía com a Stasi em caráter oficioso. O contato com estrangeiros era extremamente vigiado e fiquei bastante chocado com o acontecimento que vou relatar a seguir. Encontrei ao acaso um representante da metalúrgica francesa Pechiney para o lado oriental. Isso aconteceu em um evento na cidade de Bad Godesberg, perto de Bonn. Era o Rheinhotel Dreesen, um antigo edifício que entrou para a história porque foi lá que Hitler se hospedava antes da guerra. Localizado às margens do Reno, está voltado para a montanha Petersberg, onde o ditador alemão encontrou Neville Chamberlain (Primeiro-Ministro do Reino Unido). Ele ficava logo abaixo da Chancelaria da Embaixada da França, construída depois da Segunda Guerra e transferida posteriormente para Berlim. A empresa francesa tinha instalado uma representação permanente no Hotel Dreesen, em salas reservadas para esta finalidade pelo regime, em uma grande torre branca, em frente ao hospital de caridade. Meu interlocutor havia feito amizade com um jovem engenheiro da Alemanha Oriental, a quem encontrava com frequência. Uma noite, dois meses depois, este jovem foi preso aos pés da torre pelos policiais da Stasi. Isso aconteceu em 1989.

11

Simbolizada pelas luzes que irradiavam da grande artéria comercial de Berlim Ocidental, a avenida Kurfürstendamm, a atração pelo Ocidente tinha um grande papel na motivação daqueles que tomavam a decisão de fugir. Eu diria até que o verdadeiro motivo não era a sociedade de consumo, mas sim a conquista do simples direito de ir e vir. Mesmo que a nova economia de livre concorrência tenha sido dura para os alemães orientais, até então acostumados com o assistencialismo de um Estado protetor, a possibilidade de ser livre era o motor desta revolução silenciosa. Na antiga Alemanha Oriental, a Renault não vendia nada, ou praticamente nada. Um escritório em Paris atendia os países do Leste, mas não para vender carros, pois isso era praticamente impossível devido ao comércio estatal praticado na região. Na verdade, os contatos na esfera industrial eram impossíveis devido à terrível falta de divisas já que sua moeda, o Ostmark, não podia ser convertida. Tivemos bons resultados em termos de relações internacionais, como as parcerias de fornecimentos para a montadora russa Moskvitch e a romena Dacia, que montava o antigo Renault 12 (lançado na França em 1969 e retirado do mercado há muito tempo). A Citroën também estava presente naquele país com a marca Oltcit, cujas raras exportações para a França não deixaram apenas boas lembranças. Na Alemanha Oriental, os contratos de fornecimento feitos pelas marcas de automóveis francesas não foram numerosos, com exceção da Citroën: um de seus modelos, o BX, servia de “permuta” para os veículos funcionais de alguns oficiais. Não havia, a priori, razão alguma para que eu metesse meu nariz de comerciante em um território que não havia sido atribuído a mim, onde não havia mercado com liquidez. Mas este ponto de vista não me tranquilizava e eu acabei por arquitetar outra hipótese. Se o movimento de rejeição e expatriação atingia proporções consideráveis a ponto de a fronteira entre a Hungria e a Áustria ter sido aberta, transformando-se em crise política e depois crise do regime (o que seria totalmente inimaginável em junho de 1989), o que iriam fazer as duas Alemanhas? Na mais pura suposição, se elas se tornassem apenas uma (com a Reunificação), a Renault Alemanha teria que fazer planos para este cenário. Neste caso, não havia dúvida alguma que a economia ocidental irrigaria a oriental. Não poderíamos absolutamente nos distanciar de nossos concorrentes alemães, que por princípio estavam mais bem colocados. Como manter a calma diante desta situação? E mais ainda: como se assegurar de tomar decisões acertadas? Evidentemente, recebíamos informações de todos os lados. Mas também havia minha análise pessoal. Eu ia semanalmente à outra Alemanha (mais para visitar os parques industriais e as concessionárias do que para ver os tesouros arquiteturais do país) e a língua de Goethe que antes eu apenas balbuciava começava a se tornar a cada dia mais familiar para mim. Eu não falava só sobre pedidos de compra, penetração do mercado, qualidade da oficina e objetivos a ser atingidos, que era um interesse comum entre os diretores comerciais da indústria automobilística (vamos voltar a falar sobre a qualidade mais tarde). Com o decorrer do tempo, construí uma relação mais aberta com meus interlocutores e as conversas se tornaram mais abertas e amigáveis. Acabei me dando conta do número de famílias separadas devido à divisão do país em 1961. Era algo comum e o desejo de reunificação estava presente no ar, como um sonho impossível que se queria alcançar, mas que ninguém ousava verbalizar. Os políticos não se arriscavam e não podiam sequer abordar a questão, salvo de maneira homeopática, como fez Willy Brandt. De repente, o movimento de êxodo em massa das pessoas que viajavam de férias para as democracias populares vizinhas, além dos enormes cortejos de manifestantes todas as terças-feiras à noite em Leipzig, começavam a estremecer a mão de ferro de Erich Honecker. O secretário-geral do Partido Socialista Unificado da Alemanha Oriental tinha 12

recém-chegado de uma viagem oficial da Alemanha Ocidental para visitar o estado de Sarre, onde ele havia nascido. Foi uma viagem criticada, mas no final deu tudo certo. Seis meses antes da queda do muro, eu não poderia deixar de pressentir sua fragilidade política. Minha intuição acabou sendo confirmada por quatro encontros em três meses que iriam mudar o destino da presença da Renault na Alemanha e decidi aceitar o risco. Primeiro com Luc Rosenzweig, correspondente do jornal Le Monde em Bonn, cujas matérias eram “fulgurantes” e bem diferentes do estilo administrativo e tecnocrata do seu jornal. Nós nos víamos frequentemente; ele viajava por toda parte e, durante um simples jantar regado a sardinhas grelhadas (o que é bom para um bretão), em um pequeno restaurante espanhol de Bonn, anunciei minha intenção de vender para “o outro lado”, perguntando a ele, sem rodeios, se eu estava sonhando. Ele me contou o que havia visto na Tchecoslováquia, a influência das igrejas, principalmente a obediência luterana, com suas marchas com tochas em Leipzig, e a indecisão do Partido diante de um movimento tão novo. Ele também insistiu a respeito da fraqueza da União Soviética, que não repetiria o mesmo drama de 1956 na Hungria, ou na Tchecoslováquia em 1968, apesar da presença de suas tropas na Alemanha Oriental. “Tudo isso vai desmoronar a qualquer momento, mas é difícil prever o que acontecerá depois. Nada impede de planejar etapas; pode dar certo”, concluiu ele, rindo. Paul Percie du Sert, que estava acima do meu chefe como diretor comercial mundial da marca, foi a segunda pessoa. Em setembro, ele havia vindo à cidade de Mainz para o lançamento de uma nova versão do Renault 21. Na Alemanha, os resultados desse modelo do segmento médio superior haviam sido extremamente medíocres, para o meu desespero. Ele fez uma apresentação para pouco mais de 1.000 membros da rede de concessionárias, que estavam reunidos no Rheinallee. Ele fez questão de discursar em alemão – e essa foi certamente a última vez. Saímos antes do término do show que é comum acontecer neste tipo de evento, pois ele tinha que voltar para Paris. Assim como sua disposição, ele estava sempre a mil e envolvido em várias coisas ao mesmo tempo. Estávamos sentados em uma mureta de pedra, quando ele me disse subitamente: “Vá para o Leste!”. Evidentemente, era tudo o que eu queria ouvir, mas eu disse a ele que, oficialmente, não tinha essa atribuição. Eu sabia qual seria sua resposta antes mesmo de ser proferida: “Vá e pronto; não estamos nem aí para isso (forma educada)”. Algumas semanas mais tarde, os acontecimentos me levariam a Berlim Oriental, sem sofrer com os comentários dos controllers em relação aos organogramas da matriz. Já o Sr. Lacombe era ministro plenipotenciário (uma espécie de dirigente de missão diplomática) e responsável pelas questões econômicas na Embaixada. Ele havia ocupado um cargo em Moscou anteriormente e eu confiava em seus julgamentos. Em dezembro de 1989 e, portanto, algumas semanas depois da queda do muro de Berlim, eu comuniquei a ele minha ideia de conquistar comercialmente o Leste caso o movimento de reunificação se consolidasse. Na Embaixada, as opiniões eram divergentes, na maioria das vezes circunspectas, ainda mais que as autoridades francesas não eram entusiastas da ideia. Naquela época, pela primeira vez um periódico semanal francês dedicava a primeira página ao tema Grosse Allemagne, uma tradução preguiçosa do adjetivo Groß, que significa “grande”. O ministro Lacombe me disse que eu não tinha nada a perder, mas fez uma descrição metafórica do estado lamentável da economia da União Soviética e da reputação totalmente exagerada da Alemanha Oriental, uma falsa sétima potência econômica mundial. Ou seja, como diziam os banqueiros, aquilo que estava subjacente (a infraestrutura, no jargão marxista), poderia ser o presságio de um 13

desmoronamento do regime e sua absorção pelo lado ocidental. Já era tarde, e eu não estava ali por acaso – voltei com minhas convicções fortalecidas. Finalmente, Joachim Bitterlich. Ele era o braço direito do conselheiro diplomático de Helmut Kohl, que encontrei pela primeira vez em uma reunião de ex-alunos alemães da Escola Nacional de Administração da França, que não são poucos e representavam grande parte dos alunos estrangeiros da escola. Desde então, nos encontramos no Liceu Franco-Alemão, do qual fui presidente mediante solicitação do Embaixador da França. Joachim Bitterlich tinha matriculado seus filhos naquela instituição, já que era casado com uma francesa. Ele aceitou meu pedido para formarmos uma equipe. Foi uma boa ideia, pois tivemos que resolver problemas complicados em relação à parte fiscal no estado da Renânia do Norte-Vestefália. Ele me explicou rapidamente que a chancelaria tinha apenas uma ideia em vista: abrir caminho para a reunificação, apesar do ceticismo demonstrado pelo Partido Social Democrata e a política do “esperar para ver” do Ministério das Relações Exteriores, cujo próprio titular era nascido na Alemanha Oriental. Graças ao Joachim, ouso dizer que eu seguiria a linha de frente da brilhante manobra política e diplomática que levaria à reunificação, em onze meses. Assim, decidi me deslocar até o local – uma regra de ouro em gestão – era a primeira ou segunda semana de dezembro. Após ter avisado meu chefe que ultrapassaria a fronteira comercial (e a fronteira propriamente dita), peguei o avião da Air France para Berlim – uma das únicas companhias aéreas autorizadas a sobrevoar a Alemanha Oriental, respeitando escrupulosamente um dos três corredores aéreos de acesso determinados pelas autoridades soviéticas. Acompanhado de Ugo Jordan, diretor comercial, aterrissamos em Tegel, nos arredores de Berlim Ocidental, onde ficava o aeroporto ainda sob o controle das forças armadas da França. Chamamos um táxi Mercedes para usar do lado oriental e nos dirigimos ao Checkpoint Charlie (posto militar entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental durante a Guerra Fria), único ponto de passagem para quem não era alemão, esperando que as formalidades administrativas não se estendessem muito (o que podia demorar de 5 minutos a 3 horas ou mais). Tínhamos um primeiro encontro na Avenida Unter den Linden, na missão econômica da Embaixada da França, na Alemanha Oriental. O prédio estava em péssimas condições e a recepção foi estimulante. O responsável pelo setor não fez rodeios e, com uma liberdade claramente resultante dos acontecimentos, mostrou os microfones que monitoravam o que estava sendo dito. Ele disse que toda a economia estava supervalorizada e que a pretensão de ser a sétima potência industrial do mundo era evidentemente superestimada. Ele nos mostrou uma série de publicações, com estatísticas que qualificava como grosseiramente falsas (“o que todo mundo naturalmente sabe”, comentou). Uma de minhas principais dúvidas era saber se, com um regime na corda bamba, seriam possíveis parcerias industriais com uma das várias empresas do setor automobilístico (aproximadamente 60 organismos estatais). Sua resposta foi prudente, mas sua convicção claramente negativa. Depois, visitamos um estabelecimento comercial estatal, o único local onde era possível comprar produtos importados do Ocidente. Era um lugar reservado aos membros do Partido e altos funcionários. Uma minúscula gota de água no PIB do país. Um punhado de carros ocidentais era vendido anualmente, dentre os quais Renault – que podiam ser contados nos dedos de uma mão. Comprei quatro CDs de Dvořák a um preço imbatível em Ostmark (o marco alemão oriental). E aproveitamos para passar no Museu Pergamon que, por si só, já valia a viagem. 14

Fomos em seguida ao Ministério da Indústria, um edifício moderno localizado próximo à imponente Embaixada da União Soviética, cuja dimensão e arquitetura exprimiam a ligação de dominante e dominado que regia os dois Estados. Fomos recebidos educadamente (certamente sob escuta) e nossa conversa se manteve “acadêmica”: o que aconteceria com a economia da Alemanha Oriental? Existiriam eventuais oportunidades para trabalharmos juntos futuramente? Como substituir os antigos veículos Trabant e Wartburg? Neste clima de incerteza política que havia atingido seu apogeu, nossos interlocutores não podiam dizer nada e permaneceram diplomaticamente reticentes. Concluí que, provavelmente, eles estariam preocupados com seu próprio futuro. Voltando ao lado ocidental sem grandes problemas, aguardamos o avião de retorno para Colônia no aeroporto Berlim-Tegel. Naquela época não havia notebook e muito menos iPhone, iPad ou e-mail, e nem mesmo celular – com exceção dos carros. No canto de uma mesa, redigi um memorando diretamente para Raymond Levy (o que não era costume), que foi datilografado no dia seguinte. Pelo menos do meu ponto de vista, foi o mais importante de todos aqueles que escrevi na Alemanha. Era breve – apenas duas páginas. Não mais do que isso, pois era desnecessário: neste nível de responsabilidade, um memorando “político” deve ser conciso e objetivo. Se forem necessárias informações complementares, o sistema burocrático já seria mais do que suficiente. Eu nunca consegui deixar de trabalhar desta forma, o que aprendi durante os quatro anos que passei no Gabinete do Ministério do Interior, na Praça Beauveau, em Paris. Ao relatar minha viagem e fazendo um breve relatório das minhas conclusões após três meses de observações, resumi o seguinte: - Haveria uma reunificação. - Um sistema confederativo com dois bancos centrais era improvável. - O sistema econômico estatal estaria numa situação deplorável: deteriorado, ou obsoleto, na melhor das hipóteses (com exceção de algumas joias, como a Leica). - Uma parceria do tipo industrial não seria recomendável, mesmo que fosse desejável ou possível. - Estávamos considerando uma fusão / absorção – falando a língua dos financistas – ou, se preferir, uma reunificação pura e simples, com o desaparecimento do aparelho (ditatorial) do Estado. E acrescentei: em curto prazo, ou seja, em doze meses. Para concluir, afirmei que um novo território de 17 milhões de habitantes ingressaria no Mercado Comum e que deveríamos preparar a Renault e a Renault Alemanha para isso. Não pedi uma resposta de aprovação, mas indiquei que procuraria imediatamente as vias e meios de colocar minha empresa em condições de conquistar sua participação neste novo mercado. Tudo ficou como estava até o Natal, ou antevéspera do Natal. No lado ocidental, terminamos o ano com grande satisfação e mais de 100.000 carros vendidos pela primeira vez em dez anos. Estávamos a um passo de recuperar a posição de primeiro importador, que havia sido perdida para a Fiat no final dos anos 80. Essa é outra história que veremos mais tarde, mas ela tinha uma grande importância, tendo em vista a aposta que estávamos prestes a fazer na Alemanha Oriental.

15

Sem consulta prévia, a chancelaria publicou um plano com dez itens na antevéspera do Natal. No plano para “conduzir a reunificação”, toda a questão institucional (dois Estados, confederação, federação ou simples absorção) havia ficado no ar, mas a vontade de reunificar era clara. Nas entrelinhas, a leitura não deixava nenhuma dúvida a respeito do desejo de acabar com o regime comunista. Na véspera de Natal, eu falei com um concessionário ao telefone – Wolfgang Hermann, de Northeim, pequena cidade de 31 mil habitantes na Baixa Saxônia, bem próxima à fronteira com a Alemanha Oriental. Eu havia visitado a concessionária Renault Northeim GmbH no ano anterior, e seu proprietário havia me cativado pelas várias iniciativas comerciais e dinamismo. Ele havia aumentado bastante a presença da Renault. Detentor de quase 10% do mercado local, ele não media as palavras para dizer à montadora o que não estava indo bem. Quando a qualidade dos nossos produtos era ruim, nossas relações eram tensas, mas aos poucos se tornaram bastante cordiais, à medida que os produtos distribuídos atingiam a qualidade exigida. Mas ele não havia telefonado por este motivo. Pensando novamente nesta questão, cheguei à conclusão que seu telefonema era um sinal da providência. Ele disse: “sou Presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Northeim. Nunca perdemos contato com nossos colegas do lado oriental, mesmo que eles tenham sido furtivos e extraoficiais e, nas últimas semanas, estes contatos se tornaram mais frequentes. É importante iniciar uma reaproximação e começar a construir algo na Alemanha Oriental. Mas, se você estiver de acordo, podemos utilizar as pequenas empresas que já existem no segmento de reparação de automóveis. Devemos evitar o sistema VEB (empresas estatais de reparação de automóveis, uma cópia do sistema Kolkhoz, uma espécie de sistema de cooperativismo da Rússia), pois ele seria impossível de gerenciar”. Será que ele sabia que nós já estávamos pensando à frente, fazendo nossa investida “pacífica” para o lado oriental? Não faço a mínima ideia, mas, apesar de ser uma circunstância improvável, nossos pensamentos convergiram. Ele pediu que eu partisse para a ação, mas eu ainda estava pensando apenas na definição da estratégia. E respondi: “Wolfgang, entro em contato com você antes do dia 25 de dezembro”. Um telefonema para Paris, uma consulta interna, uma confirmação com o departamento jurídico: no dia seguinte, eu estava ao telefone com a concessionária de Northeim, e marcamos um encontro com os proprietários das oficinas mecânicas “sobreviventes” da Alemanha Oriental na Turíngia, no dia 21 de janeiro de 1990. Destino: Erfurt.

16

III Estádio Olímpico de Berlim

Travamos uma guerra relâmpago sem saber se o desencadeamento da política tornaria possível a expansão comercial esperada. Mas os gastos necessários eram limitados e não recairiam sobre as contas da empresa em caso de insucesso. O objetivo era simples: ter uma rede que cobriria todo o território da Alemanha Oriental antes da efetiva reunificação que, mesmo incerta, tornava-se a cada dia mais provável. Saímos de Brühl em 19 de janeiro. Uma pequena equipe havia preparado o discurso que faríamos para cerca de quarenta proprietários de oficinas mecânicas, selecionados pela Câmara de Comércio e Indústria de Erfurt ou seu equivalente no sistema jurídico da Alemanha Oriental. Normalmente, estas oficinas eram organizadas como cooperativa. Além de ser a única forma jurídica quase privada admitida pelo Regime, era um meio de cobertura aceitável para dar continuidade a uma pequena empresa, existente desde o período anterior à guerra. Tínhamos que convencê-los a representar a Renault (não a Volkswagen a Opel, ou a Ford da Alemanha), sem conhecer absolutamente nada sobre as condições políticas, econômicas, sociais e, sobretudo, monetárias da nossa proposta. Naquele momento, não se tratava nem mesmo de faturar um carro ou peças de reposição. Estávamos vivendo um período de blackout monetário entre as duas Alemanhas. Eu tinha a responsabilidade de explicar a posição da Renault no mundo e na Alemanha Federal e o diretor comercial se encarregaria de falar sobre a gama de produtos comercializáveis. Já o responsável pelo pós-venda explicaria o sistema de distribuição das peças e as regras de estoque mínimo, enquanto que o diretor jurídico falaria dos contratos de concessão. Devidamente munidos de material publicitário, nos colocamos alegremente a caminho de Northeim para jantar com o concessionário Renault que era presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Northeim, tudo isso em meio a um ar de complô e inquietação. Wolfgang Hermann havia recomendado usar quatro modelos Renault 25 na cor preta para dar um aspecto mais oficial à nossa delegação e facilitar a passagem na fronteira. À noite, ele reforçou seu pedido para que insistíssemos sobre nossa estratégia de criação da rede, mantendo as pequenas empresas de reparação de veículos, ou pelo menos aquelas que haviam sobrevivido. Concordei com a ideia e até mesmo defendi, no dia seguinte, aquilo que os alemães chamam de Mittelstand (as pequenas e médias empresas). Na fronteira, uma verdadeira fronteira fechada, hostil, ameaçadora, apresentamos nossos passaportes, o que começou a valer para os alemães havia muito pouco tempo. Mas nós éramos dois franceses e não havíamos solicitado um visto junto à missão diplomática da Alemanha Oriental em Bonn (o que levaria um prazo burocrático incompatível com a nossa urgência). Os agentes da Volkspolizei (a polícia popular alemã) não queriam nos deixar passar, o que poderia arruinar o encontro e nossos planos. Wolfgang Hermann os conhecia e até os tratava informalmente: mostrando os carros pretos, explicou que vínhamos de Paris em viagem oficial para ver como poderia ser organizada uma cooperação com a futura Alemanha Oriental. Passamos pela barreira e eu me perguntava em silêncio como conseguiríamos voltar, pois voltaríamos por outro caminho. Será que a polícia nos deixaria sair de lá?

17

Era a primeira vez que eu circulava pelo lado oriental e foi impressionante – não havia miséria, nem pobreza, mas tudo era cinza e as casas tinham uma qualidade ruim. Algumas sequer haviam sido concluídas, por falta de material, fazendas antigas abandonadas e substituídas por prédios coletivos feitos de concreto armado. Atravessamos Mühlhausen (Turíngia) e tivemos que esperar a passagem de uma manifestação bem organizada contra o regime, com policiais escoltando e uma floresta de bandeiras da Alemanha Oriental, cujos três emblemas haviam sido arrancados: o compasso para os intelectuais, as espigas de trigo para os camponeses e o martelo para os operários. Este gesto tinha um forte significado simbólico: até 1959, a bandeira era a mesma no lado ocidental e no lado soviético. Foram acrescentados brasões e os berlinenses o chamavam de bandeira divisória (Spalterflagge). A sala de reuniões do hotel ficava no subsolo e era bem pouco acolhedora, sombria, os banheiros eram muito antigos e os móveis eram modestos. Aproximadamente 40 pessoas tinham vindo sob a proteção do equivalente da câmara de comércio desta parte da Turíngia, com suas roupas de corte ruim, silenciosos e atentos. Sem rodeios, o que é próprio das negociações e discussões na Alemanha (e que não deve ser considerado uma ofensa), não houve praticamente nenhuma troca de formalidades. Explicamos nosso projeto e a confiança que depositávamos nestes proprietários de oficina (lembrando que, antes da guerra, a Turíngia e a Saxônia foram áreas industriais e de distribuição de automóveis) e a convicção de que poderíamos fazer alguma coisa juntos, ou seja, vender carros Renault. Mas neste período incerto, cheguei à conclusão que podíamos assumir um compromisso através daquilo que nosso advogado havia chamado de contrato provisório. A atmosfera se descontraiu pouco a pouco e acabou ficando bem informal. Após duas horas e meia de conversa, interrompemos para o momento mais delicado: meu objetivo era anotar os endereços deles para que eles fossem visitados e passassem por uma seleção, a que o representante da Câmara de Comércio (e certamente membro do Partido Comunista) visivelmente se opunha. Udo Jordan o convenceu. Aquele momento foi extraordinário. Uma vez terminada a reunião, os participantes começaram a conversar e um deles veio até mim para me agradecer (o que era supérfluo) e vou tentar repetir literalmente o que ele me disse: “Eu só conheci os nazistas e membros da Stasi. Consegui manter a oficina que herdei do meu pai. A presença de vocês aqui hoje finalmente nos traz esperança. Talvez eu não tenha esperado tanto tempo por nada”. Se não me engano, ele até tinha lágrimas nos olhos. Mas não sei se ele se tornou representante da Renault. Espero que sim. Já estava na hora de irmos almoçar juntos. Descobri a gastronomia de outra época: “Como antes da guerra”, disse Udo Jordan, claramente extasiado. Sair da Alemanha Oriental acabou sendo fácil. Chegamos tarde a Brühl, exaustos, sabendo que deveríamos começar nosso trabalho para colocar em funcionamento uma nova rede de concessionárias, que havíamos decidido naquele dia. Em fevereiro de 1990, tendo em vista que a queda do Muro de Berlim havia acontecido em novembro do ano anterior, a primeira decisão foi criar uma diretoria regional em Berlim Oriental. Era um desafio, pois não tínhamos nenhuma base ou justificativa legal para isso. Devíamos alugar um escritório e registrar o estatuto social – tudo era legal e tecnicamente impossível. Seria necessário um aventureiro, desbravador e vendedor, alguém capaz de viver 18

sozinho sem maiores recursos, apenas uma secretária e um funcionário, alguém que tivesse experiência suficiente para dialogar com os proprietários das oficinas que gostaríamos de conquistar, bem além de Erfurt. Este homem era Raymond Jahiel. A escolha havia sido feita de forma simples: em Paris, o meu chefe estava totalmente de acordo comigo para criar esta estrutura na linha de frente, e havia me perguntado quem eu pensava que poderia desempenhar esta função. Eu respondi que tinha um nome em mente. Ele também tinha sua própria ideia. Ambos pensávamos no Jahiel. Ele era fora do comum: sem curso superior, carreira de vendedor, promovido a gerente de vendas em Estrasburgo. Habituado a frequentar reuniões com os distribuidores de veículos, ele havia passado alguns meses na matriz da empresa, antes de se tornar diretor da concessionária própria do Grupo em Munique. Ele era poliglota, excelente em alemão e bom em alemão suíço, um produto raro! Nosso homem tinha a rede de concessionárias nas veias, uma cultura extremamente apreciada na França e na Alemanha, onde esta era constituída de uma diversidade de pequenas empresas, comandadas por mecânicos de profissão. Dei a ele um Renault 25 Turbo e um telefone por satélite. Ele se instalou em dois quartos do Hotel Metropol, não muito distante da Friedrichstrasse. A vantagem era que o metrô para ir a Berlim Ocidental passava bem perto. Por isso, era fácil chegar a Berlim Ocidental – não levando em conta os intermináveis controles da polícia. Combinamos que ele iria a Berlim Ocidental pelo menos uma vez por semana para prestar contas. Naquela época, a história do telefone via satélite deu o que falar, mas não havia outra solução, pois a rede telefônica era restrita, reservada e submetida a escutas. Entre Berlim Oriental e Ocidental, dizia-se que havia apenas 85 linhas. Era a única forma confiável de manter contato. Sua ida semanal ao lado Ocidental permitia fazer um balanço da operação e acompanhar a assinatura dos contratos, o que veio a se tornar uma obsessão. O cenário mudou totalmente no decorrer de três semanas. Com os contratos assinados, foi possível evidenciar que havia uma boa rede de reparadores que tinham sobrevivido ao tsunami coletivista, assumindo a forma mais ou menos autêntica de cooperativas. Apesar de mecanicamente muito bons, suas instalações eram ultrapassadas. Com eles, era possível cobrir o território com grande velocidade, mas o núcleo de três pessoas instaladas em Berlim Oriental não seria suficiente. Sobretudo porque, para tornar este tipo de contrato conveniente para as duas partes em longo prazo, seria necessária muita paciência, empatia e escuta. Resumindo: tempo. Algo que de que não dispúnhamos mais. Em um domingo ao final de janeiro, saindo da missa na paróquia católica de Bonn, no distrito de Bad Godesberg, costumávamos encontrar alguns casais franco-alemães, muitas vezes funcionários de ministérios. Um deles trabalhava no gabinete de Helmut Kohl, e era responsável pela redação de seus discursos. Ele me informou que o governo certamente iria se mexer e anunciar a intenção (economicamente audaciosa e pouco ortodoxa) de oferecer aos alemães orientais a troca de Ostmarks por marcos alemães (da Alemanha Ocidental). Além dos problemas políticos de primeira ordem, a questão monetária era fundamental e a fusão das moedas (a uma cotação milagrosamente vantajosa), permitiria a criação de um único mercado, uma espécie de OPA (Oferta Pública de Compra) do lado ocidental para o oriental. Na verdade, foi ainda mais atrativo, pois o nível da cotação foi determinado de forma que a taxa real ficaria em torno de 1,90. Eu não procurei entender o que esta decisão significaria do ponto de vista macroeconômico (o peso recaído sobre o lado ocidental). Já em termos conjunturais, as famílias da Alemanha Oriental, sedentas por bens de consumo – mesmo os mais banais –, fariam de tudo para adquiri-los a partir do dia em que a medida fosse colocada 19

em prática. Eu tinha a convicção que alguns poderiam adquirir um automóvel, pois, com a união monetária, a poupança seria valorizada, mesmo se a renda continuasse baixa. Por isso, era necessário acelerar a seleção de novos concessionários, com um único objetivo: “Uma bandeira Renault em cada distrito”. Entretanto, até o início de março, o diretor jurídico tinha conseguido apenas em torno de 20 contratos de compromisso provisórios. Assim, formamos novas equipes, selecionadas entre o pessoal da Renault Alemanha, que mudariam temporariamente de área. Seriam necessários pelo menos 200 pontos-de-venda da Renault, e todos deveriam ter de reposição, leitores de microfichas, material de informação sobre os produtos, e equipamento para alinhamento da carroceria. O treinamento viria logo em seguida, mas já conhecíamos a qualidade dos mecânicos, o que nos fazia prever que o serviço pós-venda seria de boa qualidade. Ainda era possível sentir o gosto amargo deixado pela negligência da Renault em relação a fatores essenciais durante sua implantação nos Estados Unidos, na época do Dauphine (conhecido no Brasil como Gordini), cujas consequências conhecemos. Nosso sucesso foi demonstrado pela perenidade das pessoas escolhidas e que, em sua maioria, ainda são concessionários Renault. Havíamos atingido nosso objetivo em meados de maio. Mas ainda não sabíamos se seria possível vender o que quer que seja. Tudo dependeria do sucesso da reunificação, que ainda estava nas mãos do Chanceler Kohl, do Primeiro Ministro Modrow pelo lado oriental, e, sobretudo das quatro potências de ocupação do pós-guerra. Nunca houve um tratado de paz, e o direito internacional estava ainda fundamentado na partilha territorial de 1945. Como eu imaginava, as coisas aconteceram rapidamente. Não vamos contar todas as peripécias, mas apenas alguns incidentes nos quais estive envolvido. Não havia apenas apoiadores da unificação, principalmente na França. O potencial da força das duas Alemanhas unidas era objeto de especulações, sendo a mais banal a dominação esportiva da nova nação que abocanharia todas as medalhas nos Jogos Olímpicos. É verdade que a Alemanha Oriental havia praticado uma política bastante voluntarista que dava resultados impressionantes, o que mais tarde descobrimos ser devido à ajuda de medicamentos. Houve, sobretudo, a célebre frase do escritor François Mauriac, que mexia com a cabeça dos políticos e dos jornalistas: “As pessoas gostam tanto da Alemanha que preferem ter duas”. O governo francês, e talvez até mesmo o presidente, não manifestavam entusiasmo algum. Em dezembro de 1989, alguns dias após a queda do muro de Berlim, quando o declínio do regime se tornava inevitável, a viagem “oficial” do Presidente François Mitterrand à Alemanha Oriental foi recebida com espanto na capital Bonn. Um pouco mais tarde, fui surpreendido por um convite para almoçar com o Secretário Geral da Defesa Nacional, Guy Fougier, que eu havia conhecido muito bem quando trabalhei no gabinete do Ministério do Interior, e com quem voltei a trabalhar depois, quando ele comandou a região administrativa de Paris. Lá fui eu para o famoso edifício Invalides. Viajei especialmente para isso e o almoço foi um pretexto para conversar. O Secretário Geral e os Oficiais Superiores que o acompanhavam sabiam aparentemente o que a Renault estava se esforçando para construir na Alemanha Oriental. Eles queriam conhecer os detalhes da estratégia, às vezes usando termos que eu considerava inadequados para mostrar sua total reprovação ao ressurgimento de uma “Grande Alemanha”. A inquietação deles era sincera, pois é verdade que uma mudança de atitude deste novo gigante rumo a um neutralismo estava tendo repercussões importantes na República Federal (o lado Ocidental).

20

Expliquei, com a menor empolgação possível, que era necessário enxergar adiante e que, apesar dos sofrimentos do passado, estávamos bem distantes do início do século XX. Insisti sobre o fato de que o movimento de desestabilização não vinha de cima, mas de baixo, do povo, e que o futuro da Alemanha Oriental parecia estar decidido, simples assim. Do meu ponto de vista, não se tratava do ressurgimento de um espírito de dominação, mas de um clamor de liberdade que estava ameaçando todo o Pacto de Varsóvia. Acrescentei que a reunificação não era um perigo, mas uma oportunidade se a nova estrutura se inserisse totalmente na União Europeia. Em minha modesta posição, eu gostaria que a Renault conquistasse sua fatia neste novo mercado que, tudo levava a crer, se abriria a ela. O motorista do Secretário Geral me levou ao aeroporto Roissy. No avião da Air France, estava aquele que viria a ser o campeão de Fórmula 1, Michael Schumacher, mas que na época corria com um carro da escuderia Benetton Renault. Ele estava voltando para sua cidade, Kerpen, que ficava perto de Brühl. Assim como ele, estávamos sempre correndo. Em fevereiro, houve uma reunião do conselho de administração do Liceu Francês de Bonn. Tarde da noite, como sempre fazíamos, eu acompanhei Joachim Bitterlich, que morava no bairro de Endenich, próximo de Poppelsdorf, onde eu morava. Geralmente esse trajeto não levava muito tempo, e ele sempre aproveitava para fazer comentários irônicos sobre os carros franceses durante o percurso; eu respondia com os resultados de vendas que estavam aumentando. Raramente íamos além desta conversa cordial, apesar de ele ter sido encarregado das relações franco-alemãs. Naquela noite, chegando à sua casa, um apartamento simples em comparação com seu alto cargo (descobri que a Alemanha Ocidental era parcimoniosa em relação aos recursos públicos, sendo que o próprio Chanceler pagava de seu próprio salário o aluguel de sua mansão às margens do Rio Reno), ele me perguntou se eu poderia estacionar. Em Bonn, isso não era um problema, pois a capital ficava tranquila ao cair da noite. Parei o carro e Joachim – muito sério e à queima roupa – me perguntou o que eu achava da reunificação. “Veja você”, ele se justificou, “o Chanceler está enfrentando um problema delicado. Ao final da guerra, vários territórios alemães mais a leste foram redistribuídos, o território da Rússia foi aumentado na direção oeste e a Polônia foi redefinida com o novo traçado pelos rios Oder e Neisse, integrando a rica Silésia. Vários antigos habitantes destas regiões que puderam e tiveram que se refugiar na parte ocidental formam hoje um poderoso grupo de pressão (como pude constatar durante a manifestação na praça da Prefeitura, em Bonn, onde se reuniram todas as bandeiras e brasões dos territórios perdidos). Do ponto de vista legal, como ainda não há tratado de paz, pode ser que a fronteira Oder-Neisse ainda seja provisória. O que você acha”? “Do ponto de visto da França, e de um francês”, disse ele após uma pausa. Percebi imediatamente que eu estava servindo de cobaia e que ele estava me sondando. Na realidade, fiquei estupefato com aquela pergunta. Com simplicidade, falamos das reticências francesas quanto à reunificação das quatro zonas de ocupação, e disse a ele em seguida que o questionamento sobre a fronteira Oder-Neisse seria um “casus belli” e, ainda por cima, uma grande bobagem. Não um erro, mas uma besteira. Desde o fim da guerra, há duas Alemanhas, a Ocidental e a Oriental (RFA e RDA) e, graças a um movimento de liberação, a impossível reunificação estava ao alcance das mãos. Ir além seria adentrar o campo do irracional. Partimos novamente e o levei até a porta de sua casa. Nunca mais falamos sobre isso. E esta questão não foi mais levantada, com exceção dos jornais e revistas editados por refugiados. Por 21

outro lado, o governo alemão soube ter considerável talento para unir os europeus e ainda por cima a União Soviética em prol da reunificação, tendo como consequência a retirada do Exército Vermelho. Em março, ainda ignorávamos o que aconteceria nas duas Alemanhas, dois Estados justapostos ou uma estrutura única. Acompanhados por Udo Jordan e Raymond Jahiel, o caçador de concessionárias, decidimos ir à Feira de Leipzig, a grandiosa manifestação anual onde a Alemanha Oriental expunha seu know-how e podia negociar com a indústria do Ocidente. O aeroporto cinza e sujo de pó de lignito oferecia uma recepção policiesca. Era preciso passar pelas cabines equipadas com espelhos onde a polícia nacional escrutinava tanto os seus documentos como o seu corpo. Tínhamos um almoço marcado com o secretário de estado para a indústria automobilística, antes de fazer um “tour” e voltar. Deparamo-nos com um homem jovem, talvez 35 anos, que estava no comando do setor automobilístico da Alemanha Oriental, a qual contava com uns cinquenta pontos-de-venda diferentes. A conversa se desenrolou sem sequência lógica e sem objetivo determinado. Ele estava bastante à vontade, e tinha uma inteligência notável, mas estava completamente desiludido. Em meio a uma refeição frugal, fiquei atordoado quando ele disse: “Tudo será privatizado. Venha nos visitar se você tiver projetos de desenvolvimento”. Parece que houve uma missão industrial fugaz em Dresden, em uma das concessionárias de Wartburg, sem continuidade alguma. No final das contas, as montadoras alemãs vão se “deslocalizar” para o Leste, especialmente em Eisenach, onde a Opel comprou a fábrica matriz localizada no distrito de Wartburg. É interessante observar que os antigos prédios de fábricas não foram reaproveitados e que o fabricante germano-americano partiu de um greenfield (partiu do zero), construindo uma fábrica totalmente nova. Já a Volkswagen se instalou em Karl-Marx-Stadt, que já tinha recuperado seu antigo nome de Chemnitz. Passando em seguida pelos corredores entre os estandes, iniciamos tratativas com alguns expositores. Éramos estrangeiros, com quem não era muito recomendável falar ou fazer declarações algumas semanas antes. Nossos interlocutores estavam casualmente dispostos a conversar, não sobre aspectos técnicos, mas de política. O último governo da Alemanha Oriental havia decidido organizar eleições, e falava-se livremente a respeito das sondagens já publicadas. Ninguém acreditava na vitória do SED (Partido Comunista). Apesar de ter colaborado com o regime, o CDU (Partido Democrata Cristão) era considerado vencedor. Até hoje esta viagem me parece irreal. Ocupando a sétima posição mundial, de acordo com a propaganda – o que era motivo de risada entre os consultores comerciais da França em Berlim Oriental –, a indústria da Alemanha Oriental jogava a última lenha na fogueira, mas sem ter fé nisso, assim como o jovem e brilhante Secretário de Estado. Um “Crepúsculo dos Deuses” (uma analogia à quarta parte da tetralogia O Anel de Nibelungo, de Richard Wagner), ou o fim de uma época, que eu não achava que já chegaria ao centro do poder, o Kremlin. O “recrutamento” foi rápido e a logística à moda alemã, eficaz, cada futuro ponto-de-venda foi espartanamente equipado e repintado (com prioridade para a fachada). A identidade visual da marca era sempre evidenciada por uma bandeira ornada com um losango, além de testeiras decorativas. Finalmente estávamos prontos quando a data da reunificação monetária foi oficialmente anunciada: seria em 2 de julho de 1990. A livre circulação de pessoas já era uma realidade desde a queda do muro, e a de bens e serviços havia sido anunciada. Christian Martin, o responsável da Renault pela Região Europa, a quem eu estava subordinado, veio para a Alemanha e, contrariamente ao programa habitual (uma balanço 22

geral da situação econômica e financeira da subsidiária), foi para Berlim, onde o encontrei. Decidimos “passar” diretamente para o lado oriental e reservamos o Metropol, um dos hotéis reservados aos estrangeiros e à Nomenklatura (a forma como se designava a "burocracia", ou "casta dirigente", da União Soviética). Havia outro na Alexander Platz e outro, mais prestigioso e totalmente rococó, o Président, onde eu ficaria muitas vezes hospedado após a reunificação. À noite, em um restaurante monumental e vazio, jantamos rapidamente ao estilo culinário frugal, que era comum do lado oriental. Conversamos sobreo nosso potencial de vendas no futuro mercado da Alemanha Oriental. Christian Martin, que não era formado por uma das maiores faculdades de engenharia por acaso, pegou um pedaço de papel e rabiscou uma previsão, que tinha o mesmo efeito daquela feita por um consultor (sem os honorários): - 16 milhões de habitantes contra 70 do lado ocidental; - Um mercado de 2,2 milhões de carros para o Ocidente; - Sem calcular a proporção e, mas tirando o potencial da diferença de poder de compra dos “novos clientes”, entre 40 e 60% em comparação com o de um cidadão ocidental. - É necessário incluir um efeito estrutural positivo para a Renault. O mercado terá como foco os carros compactos, que são o ponto forte da marca. Além disso, na Alemanha Oriental, nossa imagem não precisa se esforçar para que as deficiências de qualidade acumuladas durante a primeira metade da década de 80 sejam esquecidas. A máquina de calcular começou a funcionar (com papel e lápis) e chegamos ao potencial de 18 mil carros em um ano. Uma boa perspectiva com 6% de participação de mercado, contra pouco menos de 4% do lado ocidental. Valeria muito a pena e o futuro nos mostraria que as previsões que havíamos feito anteriormente eram mais do que pessimistas. Na manhã seguinte, dirigindo às margens do Rio Spree, o rio que divide a cidade de Berlim em duas, tínhamos uma reunião nas instalações ultramodernas (conforme as normas da RDA) do antigo partido comunista. Dominando o rio e voltado para o lado ocidental, na direção Parlamento Alemão, ele havia sido desocupado e estava disponível para alugar. Raymond Jahiel astuciosamente havia deixado sua suíte de hotel e se instalado ali em condições materiais apropriadas. Ele havia reservado a grande sala de reunião no último andar, inteiramente decorada com troféus de caça do Comitê Central. Neste ambiente surrealista, havia chegado o momento de fazer um balanço e um prognóstico da implementação da nova rede de concessionárias, cujo prazo se aproximava – 2 de julho. Já tínhamos mais de uma centena de pré-contratos assinados e mais uma centena estava em fase avançada de negociação. Com exceção de algumas cidades – como Dessau –, seria possível ter uma boa cobertura geográfica. Por experiência, eu sabia que nenhuma rede de concessionárias era perfeita. Eu havia tido essa experiência na França: havia cidades onde, historicamente, a performance comercial da Renault não deslanchava e as mudanças, mesmo as mais cirúrgicas, não produziam efeito. O importante é que isso era que esses casos fossem minoria e que, por outro lado, os casos de performance acima da média fossem maioria. Em relação à infraestrutura, faltavam três coisas para resolver com urgência: o crédito, o financiamento, e os lubrificantes... Depois de ter convencido o Dr. Lutz, diretor geral da Elf Alemanha, incluímos na equipe de prospecção um colaborador da empresa de petróleo, para organizar a assinatura dos contratos de fornecimentos de lubrificantes, os quais são normalmente fornecidos em consignação, de forma a alimentar o capital de giro da 23

concessionária. Este último ponto era indispensável, sobretudo se as vendas explodissem. E elas explodiram. Mais complicado e diferentemente da cultura em uma economia centralizada, pensei que seria necessário oferecer possibilidades de crédito ao consumo logo de cara. Mesmo com a equiparação monetária com o marco alemão resultante da reunificação monetária, nem todos os futuros clientes tinham salários ou poupança suficientes para comprar um carro novo. Instalado em Colônia e terceira instituição de financiamento de veículos de propriedade de uma montadora de automóveis na Alemanha, o Banco Renault era reticente em relação à “conquista do Leste”. A solvabilidade da futura clientela era desconhecida, assim como a solidez dos futuros concessionários, o que não era suficiente para financiar os estoques (exceto se a Renault Alemanha fizesse a caução); e, argumento decisivo, não havia dinheiro em circulação. Tudo obrigava os gerentes a esperar, mas não podíamos dar a eles este luxo. De comum acordo com a matriz (a RCI – Renault Crédito Internacional), havia sido tomada a decisão de acelerar. Em três meses, todos os novos parceiros foram treinados para vender financiamento e toda a estrutura (aceitação dos contratos, pagamento dos vendedores pelo banco, recebimento das parcelas, acompanhamento dos litígios...) estava pronta no “dia D”. Esta estrutura era uma vantagem em comparação com nossos concorrentes, e nossa intuição estava correta, pois, depois da “correria” das primeiras semanas, os clientes tiveram cada vez mais acesso ao crédito em uma proporção – em torno de 80% – comparável com a do oeste. A terceira questão era mais delicada: como não havia dinheiro em circulação e o marco alemão oriental não podia ser convertido, tínhamos que esperar até que o fluxo monetário se estabelecesse no início de julho para definir as condições de pagamento a prazo, usando como base o que havia sido feito do lado ocidental. Mais tarde, constatamos que tudo ocorreu sem maiores problemas. Quando a reunião acabou, sabíamos o que era necessário ser feito, mas, de maneira geral, a equipe de Berlim Oriental fez um excelente trabalho. Mesmo tendo antecipado as dificuldades futuras, nem tudo foi tão simples como parecia, sobretudo em Berlim Oriental. A política adotada era a mesma desde o início. Abordávamos os proprietários de oficinas que haviam sobrevivido aos trancos e barrancos e o negociador da Renault Alemanha negociava com eles. Esta população era rara nas cidades (Leipzig, Rostock, Dresden), mas... desconhecida em Berlim Oriental, que representava em torno de 15% do mercado, talvez mais. Havíamos recebido pedidos de estatais que faziam manutenção de veículos, mas acabamos recusando estes pedidos, diante da imensidão destas oficinas, e a falta de clareza a respeito de seu futuro patrimônio. Entretanto, em Berlim Oriental, eu tinha visto com Raymond Jahiel um conjunto de tamanho quase humano que vendia ou, mais exatamente, distribuía os modelos Lada. Era uma VEB (Volkseigener Betrieb, literalmente uma empresa de propriedade do povo), que se destacava na subida da Karl-Marx-Allee. Esta grande avenida oferece uma perspectiva monumental a partir do Centro, contornando a estátua de Lênin no final, subindo pela grande saída Leste que leva até a cidade de Frankfurt an der Oder, na fronteira com a Polônia (a menos de 80 km). A “oficina” estava instalada em uma área urbana recente, onde moravam principalmente cidadãos de classe média. Nada poderia ser feito enquanto um acordo não fosse firmado a respeito da devolução dos bens do Estado da antiga Alemanha Oriental. Foi necessário aguardar o tratado de reunificação em 31 de agosto de 1990, e a implementação concomitante da Treuhandanstalt, estatal encarregada de privatizar todas as propriedades públicas. Nada menos que 8.000 empresas de todos os segmentos e tamanhos, além de 30.000 empresas comerciais e autônomos; estimava-se que a 24