6 minute read

Lahcène Abib

E LA VILLE EN L UTT

Advertisement

par Lahcène ABIB

C’est en novembre 1989, après un premier reportage sur la chute du mur de Berlin, que Lahcène ABIB commence sa carrière de photographe. Après une collaboration de huit ans avec une agence de presse, il exerce en indépendant et se consacre à des sujets de société, interrogeant le fait religieux musulman, la consommation, l’environnement... Il mène actuellement un travail sur l’identité musulmane en France.

https://www.lahcene-abib.com

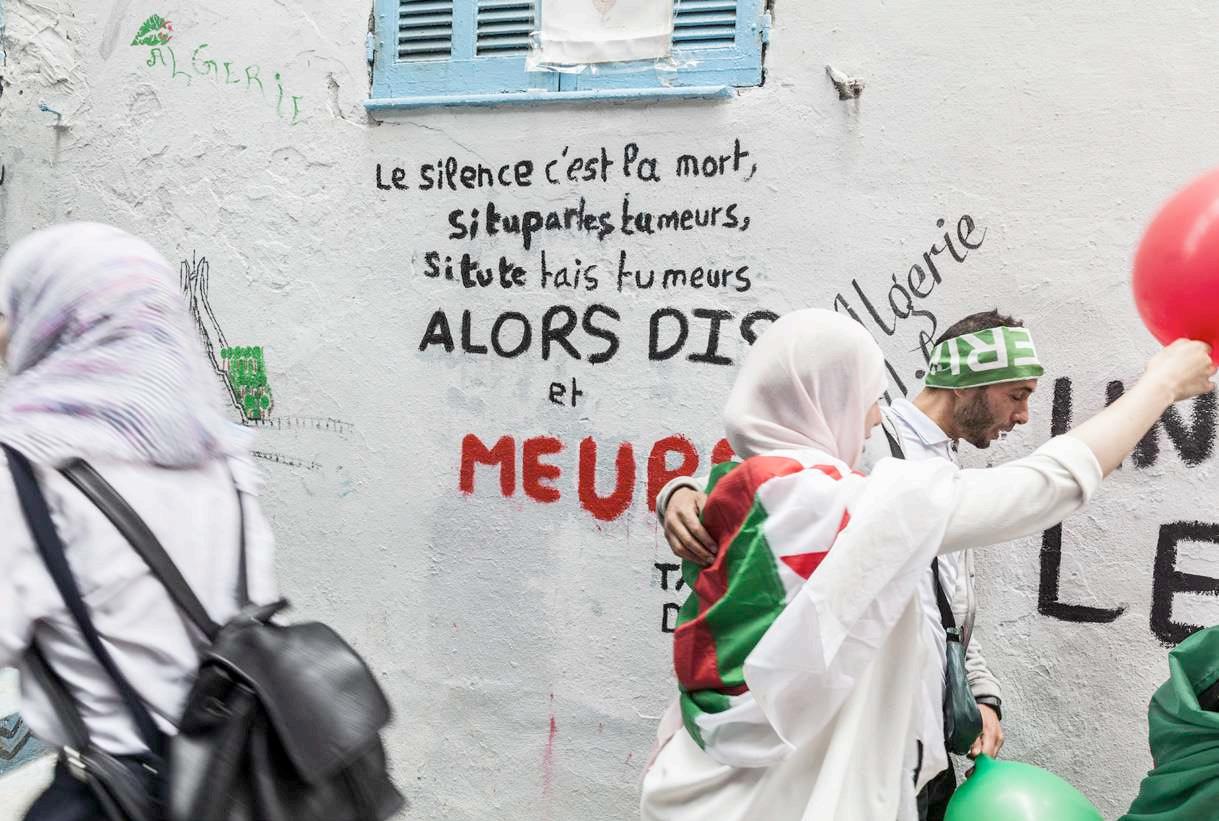

FAILLES

Puisant dans ses archives encore toute brulantes des derniers mouvements sociaux émergents en France en 2018 et en Algérie en 2019. Lahcène ABIB nous offre avec « FA ILLES » un puissant et riche témoignage des faits, adressant du même coup, un vibrant hommage d’empathie aux différents protagonistes. Photographe « embedded » auprès des manifestants, Lahcène AB IB photographie à partir de leur position. Il ne situe jamais du côté des forces de l’ordre, leur faisant souvent face. C’est en partie cela qui fait la force de ses photographies, sa position, à la fois leur « mordant plastique » et leur distance critique. Car s’il est en principe spectateur, il ne se contente pas de l’être passivement. « Si la photographie n’est pas bonne, disait Robert Capa c’est que vous n’êtes pas assez près... ». Ce précepte mille fois cité, semble pourtant parfaitement correspondre à l’acte photographique de ABIB, les bonnes images sont chez lui pléthore ! Un rare degré d’engagement dans l’action en train de se dérouler produit des effets certains... Digne survivant des grands reporters de conflits urbains, tel Gilles CARON, Lahcène a l’humain chevillé au corps et il ne peut pas faire autrement que de le faire savoir. « Homme frontière », Lahcène ABIB qui fait vivre en lui sa double appartenance avec sincérité et opiniatreté, sans la refouler, s’évertue à rendre compte de ces événements parallèles avec autant de passion et d’intérêt. Gilets Jaunes et Hirak unis au delà des mers par son regard et par son implication à témoigner des histoires pour l’Histoire.

Patrice Lo ubo n Commissaire de l’exposition

NES JA U T S GILE

Le mouvement des Gilets jaunes — du nom des gilets de haute visi- bilité de couleur jaune portés par les manifestants — est un mouvement de protestation non structuré et sporadique apparu en France en oc- tobre 2018. Ce mouvement social spontané trouve son origine dans la diffusion — principalement sur les médias sociaux — d’appels à mani- fester contre l’augmentation du prix des carburants automobiles issue de la hausse de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE).

Les manifestations ont lieu essentiellement le samedi. À partir du 17 novembre 2018, la contestation s’organise autour de blocages illégaux de routes et ronds-points et de manifestations tous les samedis. Ces protestations mobilisent surtout les habitants des zones rurales et périurbaines, mais s’organisent également dans des métropoles, où se produisent plusieurs épisodes violents, notamment sur l’avenue des Champs-Élysées. Rapidement, les revendications du mouvement s’élar- gissent aux domaines sociaux et politiques. Lors des rassemblements, le plus souvent non déclarés, plusieurs milliers de personnes sont bles- sées, aussi bien du côté des manifestants que des forces de l’ordre.

HIRAK

Le « Hirak » désigne une série de manifestations sporadiques qui ont lieu depuis le 16 février 2019 en Algérie pour protester dans un premier temps contre la candidature d’Abdelaziz Bouteflika à un cinquième mandat présidentiel, puis contre le projet du « système ». Le peuple demande une transition et la mise en œuvre de réformes.

Par la suite, les protestataires réclament la mise en place d’une Deuxième République, et le départ des dignitaires du régime, notamment parce que ceux-ci organisent le prochain scrutin le 12 décembre avec les candidatures de caciques du régime. D’une ampleur inédite depuis des décennies, ces manifestations, qui ont essentiellement lieu les vendredis et mardis (pour les étudiants), conduisent Bouteflika à démissionner le 2 avril 2019.

> défense > perception > répartition

Société des Auteurs des arts visuels et de l’Image Fixe des droits d’ auteurs

Société civile dont la mission est de défendre, percevoir et répartir les droits des auteurs des arts visuels. En 2017, la SAIF représente plus de 7000 auteurs en France, dont 4000 photographes. En adhérant à la SAIF, vous devenez collectivement propriétaire de votre société (achat d’une part sociale de 15,24 euros) et participez à ses décisions lors de l’Assemblée générale, au Conseil d’administration et dans les Commissions. Les ayants droit peuvent également adhérer à la SAIF.

82, rue de la Victoire • 75009 Paris

tél . 01 44 61 07 82

saif@saif.fr

www .saif.fr

Pourquoi adhérer à la saif ?

Pourbénéficierdes droits «collectifs»

Les droits dits « collectifs » ne peuvent être gérés et perçus que par une société d’auteurs. Avec le foisonnement des nouvelles techniques de diffusion des œuvres qui rendent impossible le contrôle de leur utilisation, le législateur institue régulièrement de nouveaux droits (ou redevances) gérés collectivement par les sociétés d’auteurs.

Les droits«collectifs» sontles suivants :

• La copie privée audiovisuelle et numérique:

La rémunération pour copie privée compense la possibilité pour un individu de copier des œuvres pour un usage strictement privé. Créée en 1985 uniquement pour les supports audiovisuels, elle est étendue depuis 2001 aux supports numériques. 25 % de la rémunération pour copie privée sont affectés à des actions culturelles comme l’aide aux festivals par exemple.

• Le droit de reprographie:

Cette rémunération est perçue pour les photocopies des œuvres publiées dans le livre ou dans la presse.

• Le droit de prêt public:

Depuis 2003, la loi française institue une gestion collective obligatoire de la rémunération pour le prêt public des œuvres dans les bibliothèques. La SAIF perçoit et répartit cette rémunération au titre des images fixes publiées dans les livres.

• La retransmission par câble:

Cette rémunération est perçue au titre de la reprise des émissions de télévision sur les réseaux câblés. Seules les sociétés d’auteurs sont habilitées à percevoir et répartir ces sommes aux auteurs.

• Usages pédagogiques

Ces droits sont perçus sur une base forfaitaire négociée avec le Ministère de l’Éducation Nationale. Ils sont par la suite redistribués aux auteurs par les sociétés de gestion collective. La SAIF peut également intervenir pour ses membres qui le souhaitent auprès et de tous types de diffuseurs (chaînes de télévision, sites Internet, etc.): • pour le droit de présentation publique (expositions); • pour le droit de reproduction (presse, livres, cartes, posters…); • et également pour percevoir le droit de suite (rémunération sur la revente publique d’œuvres originales);

La SAIF œuvre pour la défense et l’amélioration de la protection du droit d’auteur. Elle est ainsi présente auprès des institutions nationales et internationales (ministère de la Culture, Parlement, CSPLA, Union européenne…) et agit pour défendre collectivement les droits des auteurs.