1

SET.-DEZ. 2024

Programaicinemaparaquemseháperdido,assimno gaming comodo tuning; nãodeixeiscairaprojeção,maslivrai-nosdoaudiovisual;abemdanoção econtraapropagandadospopulismosfascizanteseoseufascíniopela narrativaimagética,benditosejas,espíritocrítico.

Revistagratuita

�� Aanimaçãoportuguesaganhoumaiorvisibilidade. Daediçãode2022daSemanadaCríticaemCannes (prémioLeitzCineDiscovery)aoanoseguinte,com oprimeirofilmedeumcineastaportuguês,JOÃO GONZALEZ,quepassouda“shortlist”paraa nomeaçãoaoÓscar.E,nacategoriademelhor curta-metragemdeanimação,somaram-semuitos outrosprémiosemilharesdeexibiçõesdeICE MERCHANTS(projetadopeloCineclubedeFaronos claustrosdoMuseuMunicipaldaminhacidade,na fotografiade28.08.2023).

Provatipográfica

José Machado

PÁRA A ROTATIVA: NÓTOLA ÀS MANCHAS GRÁFICAS

Do sonho de uma revista para ser manuseada e palpável ao modo táctil em alguns ecrãs. No melhor plano cai o borrão: é inviável a distribuição postal para levar um primeiro número impresso aos leitores, na sua maioria, dispersos pelo mundo. Existem, no entanto, vantagens, como a ausência de taxas alfandegárias ou de portes e, sem adicionar preço à capa, que não é composta para ser isco à compra por impulso em banca e nem no interior está manchada com anúncios publicitários. A revista está pronta para sair dos três retângulos:

o primeiro, o da tela que recebe qualquer formato (onde se lê Europa Cinemas, na capa da gray-film). Refletimos a projeção que nos aclara e abre horizontes com a proximidade do passado; da Grande Guerra, de cada geração, às de hoje e a ascensão dos populismos; vamos à luta pela desejável reabertura de salas em todo o mundo com obras em língua portuguesa, vamos gestar programadores e estratégias de programação para novos espaços locais de cinema, em todas as suas formas;

o segundo rectângulo é o de Portugal visto, de fora, com profundidade de campo; assemelha-se na parte continental ao 9:16, que está no canto inferior direito da fotografia de capa com o mais portátil dispositivo audiovisual, a praga sempre luminosa, que incomoda também com estrondo, do peso do telemóvel, que produz uma pancada seca quando embate contra o chão de uma sala que está em silêncio para ver um filme;

o terceiro, turistificado sazonalmente desde que nasci está dentro do segundo rectângulo, o do meu Algarve: votou este ano, maioritariamente, para eleger populistas, como a maioria dos eleitores, nas eleições legislativas, pelo círculo da Europa… Apanhamos Percebes (Alexandra Ramires [Xá] e Laura Gonçalves, 2024), atentos à ondulação cíclica dos extremismos, longe da rebentação… A democracia não pode morrer na praia.

A caminho do centenário da marca gray-film, que as memórias inspirem estudantes, cineastas, amantes de cinema e quem se interessa por programar diferentes cinematografias. Toda a gente é muito bem-vinda à sua revista gray-film com três edições por ano (janeiro, maio e setembro). ��

007 UmadeusaAugustoM.Seabra

José Manuel dos Santos

010 TheGreatestFilmsofAllTime

Augusto M. Seabra

SUMÁRIO SET.-DEZ.

N.º 1 2024

013 ASAPEP

Pedro Mexia

015 Nice,àproposdeManoeldeOliveira

Pedro Prista Monteiro

019 LivroEspelhoMágico–umahistóriadocinema

Francisco Valente

027 Paraouvir:PoetryandFilm–oúltimosimpósio(1953)

Dylan Thomas, Arthur Miller, Maya Deren, Parker Tyler, Willard Mas e Amos Vogler

028 RicardoMarquestraduzdoispoemasde…

Dylan Thomas

034 DylanThomasfotografadopor…

John Gay

035 JohnGayfotografadopor…

Marie Anita Gay

DiretoreEditor: José Machado (CCPJ n.º TE74)

ProjetoGráfico: Ø. Itemzero

Paginação: José Machado

Participamnestenúmero: Alexandra Ramires [Xá] (ilustração), Augusto M. Seabra (In memoriam), Francisco Valente, Joaquim Pedro Pinheiro (fotografia), Laura Gonçalves (ilustração), José Manuel dos Santos, Luís Almeida, Mariana Liz, Mário Macedo (fotografia), Pedro Mexia (poema), Pedro Prista Monteiro e Ricardo Marques (tradução). Fotografiasdecapaeverso: José Machado (Claustros do Museu Municipal de Faro, com projeções do Cineclube de Faro).

Distribuição digital e gratuita com periodicidade quadrimestral. Estatuto Editorial disponível em http://estatuto.gray-film.eu/

Correspondência: E.C. Picoas - Ap. 1088, 1052-001 Lisboa, Portugal machado@gray-film.eu • www.gray-film.eu

A marca europeia gray-film© e o título registado, em Portugal, na ERC com o n.º 128046, são propriedade de José Machado. ISSN: 2976-0917

A fonte, Taca©, do logótipo gray-film foi desenhada por Rúben R. Dias. Sede, do editor, em Lisboa: Av. de Casal Ribeiro, n.º 17 - 3.º Esq. Fte.

038 LivroRunningAwayIntoYou

Mário Macedo

047 Verparaservisto

Luís Almeida

050 DeAnnecy,comamor

Alexandra Ramires, Laura Gonçalves e Joaquim Pedro Pinheiro

056 Percebes?

José Machado

059 LivroEuropeanCinemaintheStreamingEra

Mariana Liz

068 Quemdeunomeàgray-film?

José Machado

100 Ler,comosedeveler,empapel

José Machado

102 DaredaçãodoCinéfiloaoJornaldeLetras

José Machado

Agradece-se ao Centro de Documentação da Cinemateca Portuguesa; Pedro Santos, Arquivo da Rádio e Televisão de Portugal (RTP); José Luis Estarrona Manzanares, Unidad de visionados, Diego Ruiz, Archivo, Área de Fondos, Cristina de Torres, Filmoteca Española; Noemí Maya Plaza, Àrea de Documentació, Filmoteca de Catalunya;

Léa Leray, Projets culturels de l'Institut national de l'audiovisuel;

La bibliothèque de la Cinémathèque de Toulouse; La bibliothèque de la Cinémathèque française;

La Bibliothèque Nationale de France;

La biblioteca de la Filmoteca Vasca (Euskadiko Filmategia, Tabakalera);

La Mediateka BBK;

La Biblioteca Nacional de España.

Do editor: sete anos após estudar na Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid, voltei à ECAM para a 10.ª edição do máster de crítica cinematográfica, com os Caimán Cuadernos de Cine e o enorme privilégio que é aprender com Carlos F. Heredero, Jara Yañez, Javier Rueda, Javier H. Estrada, Asier Aranzubía, Carlos Losilla, Javier Pena, Carlos Reviriego, Luis E. Parés, Roberto Cueto, Juanma Ruiz, Santos Zunzunegui, Enric Albero, Àngel Quintana, Jonay Armas, Elsa Fernández-Santos, Javier Ocaña, Luis Martínez, Sergi Sánchez, Elsa Tébar, Violeta Kovacsics, Fernando Lara, Andrea Morán, Domingo Sánchez-Mesa, Daniela Urzola e Felipe Rodríguez Torres. Foram elas e eles, sem que soubessem o bem feito para este fim, que me deram respiração natural para pensar a gray-film.

A.M.S. (1955–2024)

Texto

UM ADEUS A AUGUSTO M. SEABRA

José Manuel dos Santos

Gostava de cinema e gostava de pensar o cinema. Fazia do que nele via um contacto, às vezes uma fricção, com outros modos de pensar outras artes: a literatura, o teatro, a música, a pintura. Essa demanda dava ao seu pensamento sobre a arte e a cultura uma concavidade e uma convexidade que o tornavam singular e inquieto.

A actividade crítica do Augusto M. Seabra, nos vários jornais em que, durante décadas, colaborou, é única e valiosíssima pela informação exaustiva que tinha sobre o que escrevia, pelo rigor obsessivo com que falava, pela coragem com que dizia o que pensava, pela qualidade moral e intelectual da sua atitude.

Num país em que não dizer muito bem de tudo e de todos é ir fazendo uma colecção de inimigos activos e vingativos, ele tinha a coragem de dizer mal e de não poupar ninguém. Mesmo quando eu discordava dos juízos que fazia sobre obras, espectáculos, acontecimentos, programações, intervenções, políticas, pessoas, não deixava de admirar a firmeza do seu destemor crítico e a solidez com que a manifestava. Ele sabia que, para saber gostar, é preciso saber não gostar.

Tinha uma cultura enciclopédica: extensa, intensa, vasta, profunda, atenta à complexidade infatigável das ideias e do mundo. Como crítico, ensaísta e programador cultural, o seu amor à Teoria nunca o deixou cair na armadilha das opiniões de ocasião, fúteis e frívolas, sem fundamentos nem argumentos, estúpidas e insolentes. O conhecimento meditado que tinha da vida e da obra de Theodor W. Adorno foi-lhe sempre um bom exemplo e uma fonte de inspiração.

No entanto, apesar do imenso aparelho teórico de que dispunha, isso não o impediu de escrever alguns dos mais pessoais e comovidos textos sobre as obras de arte e de pensamento que amava com um amor perseguidor e quase proustiano: na música, no cinema, na literatura, na filosofia.

Infelizmente, a longa e grave doença não permitiu, nos últimos anos, a sua participação activa na vida cultural, com a antiga ênfase, assiduidade e impacto. E foi quando essa participação nos fez mais falta. No meio das consagrações constantes e indecorosas dos medíocres de todos os géneros e das

mediocridades de todas as espécies, a voz do Augusto teria sido um magnífico sinal de que ainda nem tudo está perdido.

Fui amigo do Augusto desde os anos 70 do século XX. Houve sempre entre nós um diálogo entusiasmado e afectuoso. Mas isso nunca foi razão para que ele, quando era caso disso e nos encontrávamos, não arrasasse ferozmente o que tinha a arrasar, mesmo quando era de amigos meus (políticos, por exemplo) que falava.

As suas polémicas foram memoráveis e fizeram história. O cheiro a sangue dava-lhe uma alucinação shakespeariana para as continuar e multiplicar. Algumas delas originaram movimentações sobressaltadas e quase provocaram tumultos.

Tinha uma preocupação compulsiva com o estado da cultura em Portugal e com as políticas culturais ou a falta delas. Observava, com uma atenção microscópica, os desacertos, as falhas, as interrupções, os ziguezagues, os desvios, as inconsequências dessas políticas gerais ou sectoriais (do cinema também).

Não fazia discursos evangélicos sobre as bem-aventuranças da cultura, mas, do que dizia, percebia-se que acreditava nos imensos benefícios, individuais e colectivos, de um esforço, feito com inteligência, aplicação e consequência, para mudar as situações indecentemente – e incompreensivelmente – arrastadas de atraso, isolamento e provincianismo cultural, para afrontar e corrigir erros tão duradouros que parecem inexpugnáveis, para definir uma estratégia (usemos, no seu sentido original e forte, esta palavra repetida e exausta) com a ambição certa e os meios justos.

A cólera sagrada que manifestava contra os poderes públicos da cultura resultava da convicção de que, por incompetência, ignorância, negligência ou escassez de pensamento, todos os dias se perdiam oportunidades de sermos um país menos absurdo e menos atávico.

Outra das suas indignações rituais declarava-se na denúncia dos malefícios de uma gestão, hoje escandalosamente habitual em instituições culturais públicas e privadas. Dirigista, arrogante, autoritária e culturalmente nula, essa gestão distorce, deforma e desfigura os objectivos artísticos, submetendo-os a um sistema implacável que apenas se determina e avalia pelo êxito mundano-mediático dos “eventos” (vernissages, finissages, estreias, lançamentos, apresentações, entregas de prémios) e pelo imediato lucro financeiro obtido pelos “projectos”. Exercida com uma total boa consciência e desconsideração pelas garantias fundamentais e pelas leis, o seu lema-slogan hiante é o que afirma: “Quem paga é quem manda”.

Era legendária a faculdade que o Augusto tinha, em festivais de cinema, encontros, ciclos, ou fora deles, de ver filmes sobre filmes sobre filmes, sem nunca desistir ou se cansar. Via-os avidamente e dava ao que via os clarões da sua cultura e as elucidações da sua memória.

Quando me cruzava na rua com a sua figura desorganizada e um pouco irreal, ou o encontrava na FNAC do Chiado com as mãos sem lugar para mais livros e discos que ia escolhendo, ou o observava a entrar numa sala de espectáculos com os seus gestos ao mesmo tempo vulneráveis e veementes, parecia-me, não raro, estar a reconhecer uma personagem de um daqueles filmes que ele via para voltar a ver e do qual não parava de falar com uma agudeza erudita e uma eloquência excitada. O seu pensamento exigente, que

procurava a maturação, contrastava com o sorriso infantil com que não desistia de encantar o mundo e de ser encantado por ele.

Na sua morte, acontecida numa idade da qual a longevidade actual faz quase um tempo juvenil, a memória que guardo do Augusto M. Seabra é a de um homem que tinha uma forma aristocrática de não ter dinheiro, que queria saber sempre mais do que sabia, que não temia o desassombro da sua palavra crítica e que percebeu que a vida só vale a pena ser vivida se for maior do que é costume fazermos dela. ��

THE GREATEST FILMS OF ALL TIME (2012)

SIGHT&SOUND,

BRITISH FILM INSTITUTE

When suggesting a list of the ten best films, one should explain his own régle du jeu. No such list can on its own propose a global vision of the art of cinema. Thinking over and over about my list, I almost find it shameful not to include a film by directors I admire – such as Sjöström, Murnau, Lang, Dreyer, Vertov. Dovjenko, Keaton, Chaplin, Hawks, Ford, Welles, Mizoguchi, Kurosawa, Ghatak, Powell, Rosselini, Bresson, Antonioni, Bergman, Tati, Munk, Rivette, Oshima, Straub, Tarkovski, Paradjanov, Schroeter, Syberberg, Duras, Oliveira, Angelopoulos, Cronenberg, Lynch, Kiarostami – not to have a musical or a Western, or not to have deeply personal choices as Letter from an Unknown Woman (Ophüls), The Ghost and Mrs. Muir (Mankiewicz), Wild River (Kazan), The Spirit of the Beehive (Erice) and so on. Neverthless, between Intolerance and Histoire(s) du cinéma, this list suggest films that I believe we must absolutely consider in trying to understand cinema as an artform, one that represents a worldwide endeavour and the powers of aesthetic imagination. ~ A.M.S.

�� OcânonedeAugustoM.Seabra.

Pensando vezes e vezes sem conta sobre a minha lista, parece-me quase vergonhoso não incluir um título de realizadores que admiro – como Sjöström, Murnau, Lang, Dreyer, Vertov, Dovjenko, Keaton, Chaplin, Hawks, Ford, Welles, Mizoguchi, Kurosawa, Ghatak, Powell, Rosselini, Bresson, Antonioni, Bergman, Tati, Munk, Rivette, Oshima, Straub, Tarkovski, Paradjanov, Schroeter, Syberberg, Duras, Oliveira, Angelopoulos, Cronenberg, Lynch, Kiarostami –, não ter um musical ou um Western, ou não ter escolhas profundamente pessoais como ‘Carta de uma Desconhecida’ (Ophüls), ‘O Fantasma Apaixonado’ (Mankiewicz), ‘Quando o Rio se Enfurece’ (Kazan), ‘O Espírito da Colmeia’ (Erice) e outros.

�� AugustoM.Seabracitadonoobituárioredigidopor AnaGoulãoedifundidopelaLUSA.05.09.2024

�� ÚltimaprojeçãodoanodaFestadoCinemaaoArLivre nosclaustrosdoMuseuMunicipaldeFaro,iniciativa doCineclubedeFaro.30/08/2024

PEDRO MEXIA

ASA PEP

Está escrito num papel: asa pep. Cifra obscura, não é a primeira vez que surge do nada, numa gaveta,

dentro de um livro. É o meu Rosebud. Assim pensarão as gerações que virem escrito nestes papéis que vão queimar

esse nome fantástico, refrão encantatório. Fique dito, meus herdeiros colaterais, asa pep não tem sentidos misteriosos,

é apenas a mais simples mnemónica sobre o que sucede às palavras, fórmula liceal útil talvez num exame.

Ouçam bem o meu maior segredo: aférese, síncope e apócope; prótese, epêntese e paragoge.

�� PedroMexia,BárbaraBulhosaeFernandoPintodo AmaralnaapresentaçãodePoemasReunidos(Tinta daChina)emLisboa,LivrariadaTravessa.10/09/2024

17 DE NOVEMBRO DE 2024:

A Propósito da Bandeira Nacional (Manoel de Oliveira, 1988), direção de fotografia: Elso Roque; som: Joaquim Pinto e Vasco Pimentel; texto: Pedro Prista Monteiro; pinturas: Manuel Casimiro; montagem: Ana Luísa Guimarães; locução: Manuela de Freitas e Luís Miguel Cintra; diretor de produção: Manuel Guanilho. Estreia mundial: Cinemateca Portuguesa, 9 de dezembro de 1988.

Manoel de Oliveira, citado por João Bénard da Costa, (Folhas da Cinemateca, 2008), disse: É um filme enigmático, com pinturas enigmáticas. E há um texto de Pedro Prista Monteiro, que em vez de explicar o filme, ainda o torna mais enigmático. Achei muita graça a esse conjunto de coisas.

Torna-se obrigatória uma visita ao Porto e a Serralves, para o encerramento de um ciclo vasto, a 17 de novembro, às 17h que inclui os 7 minutos de A Propósito da Bandeira Nacional, por João Mário Grilo, curador da exposição Manoel de Oliveira e o Cinema Português 2, com António Preto.

À Propos de Nice (A Propósito de Nice, Jean Vigo, 1930); direção de fotografia: Boris Kaufman. Estreia mundial: França, 28 de maio de 1930. Estreia em Portugal: Estúdio, 23 de fevereiro de 1973.

Nice… À propos de Jean Vigo (Manoel de Oliveira, 1983), série Regard sur la France. Ante-estreia: Cinemateca Portuguesa, 27 de outubro de 1983. Estreia em televisão: France 3, às 20h35 de 7 de outubro de 1984. Por a gray-film ser uma revista para programadores, cuidados redobrados nas folhas de sala: Manuel Casimiro (não só un peintre, son fils), Pedro Prista (quando não é omitido, un ethnologue na base de dados do INA, um jovem antropólogo para o impreciso Jacques Lemière), Eduardo Lourenço (1923-2020, un enseignant sem nome) e a filha de Jean chama-se Luce Vigo. A gray-film orgulha-se de publicar Pedro Prista, quatro décadas após Nice… À propos de Jean Vigo. ��

A

MANOEL DE OLIVEIRA EM NICE

Texto

Pedro Prista

Quando em 1983 Manoel de Oliveira vem a Nice filmar a cidade, e recordando outros filmes seus, julguei adivinhar as sugestões que o lugar lhe faria sobre a vida em acção no palco urbano e sobre a comédia humana no lugar turístico. Não me enganei demasiado, mas como não conhecia então o filme de Jean Vigo escapou-me a parábola que tão obviamente iria fazer o arco entre os dois realizadores à distância de meio século e menos ainda previ o papel que iria ter nele.

Manoel de Oliveira era um amigo de meu Pai, o médico e dramaturgo Hélder Prista Monteiro (1923-1994). Cruzaram-se amiúde em amizades comuns, como a de José Régio, e partilhavam um forte sentido histriónico da vida. Tiveram episódicos relacionamentos médicos, mas outros mais fortes teatrais. Os filmes de Manoel de Oliveira A Caixa (1994) e Inquietude (1998) basearam-se em peças de meu Pai. A vinda de Manoel de Oliveira a Nice por uns meses tinha para mim apelos vários.

Em 1983 eu era um estudante da Universidade de Nice e encontrava-me com frequência com o Manuel Casimiro, filho de Manoel de Oliveira e meu quase vizinho, cuja obra artística me interpelava fortemente enquanto interrogação sobre o sentido e a expressão, temas que o meu trabalho defrontava a partir de um ângulo diferente, mas não alheio.

O meu trabalho em Nice decorria no quadro de um projecto da European Science Foundation sobre migrações e era então coordenado por Michel Oriol a partir do seu centro de investigação, o IDERIC. A minha pesquisa centrava-se nos processos de reprodução social nas comunidades de imigrantes portugueses e em especial nas questões de identidade cultural da segunda geração. Os trabalhos de campo decorriam em duas associações, uma em Le Cannet, perto de Cannes, e sobretudo no Clube Camões, a associação de emigrantes portugueses de Nice à qual tinha sido introduzido em 1981 por Alberto Trindade Martinho, ele também colaborador no mesmo projecto que Michel Oriol coordenava.

A questão da identidade cultural dentro de uma Europa de várias nações e multiétnica era, naqueles anos 80, um tema da maior importância a vários títulos, escalas e contextos, desde a coesão social comunitária até às estratégias territoriais duplas e pendulares de muitas comunidades migrantes tais como as portuguesas em França.

Acrescia a isto o facto de em Portugal o ainda recente 25 de Abril de 1974 e todo o processo de descolonização que se lhe seguiu, associados à perspectiva de integração europeia a curto prazo, terem gerado uma revitaliza-

ção dos debates em torno da identidade do país, só comparável ao que se passara em finais do século XIX com as Conferências do Casino em 1871, o Ultimatum de 1890 ou a celebração patriótica de vários centenários.

A obra fulcral que todos liamos e pensávamos era O Labirinto da Saudade (1978) de Eduardo Lourenço, pela qual estendíamos referências em todos os sentidos, desde a heteronímia de Pessoa ao telurismo de Torga, desde a revisitação da história com José Mattoso e Cláudio Torres até aos destinos do mundo rural entre a Etnologia Portuguesa e a Reforma Agrária. O país pensava-se como passado, actualidade e futuro, e convocava tudo e todos para o debate, dentro e fora de fronteiras.

Fora, o ciclo migratório que desde a década de 60 se orientara para a Alemanha, Benelux, Suíça e sobretudo França, dava uma expressão dramática e asfixiante da oclusão em que a sociedade portuguesa vivera. Sobretudo as gerações mais novas viviam presas entre as perspectivas de uma ruralidade de misérias e a interminável guerra colonial, num país onde não era possível esconder tudo o que se passava em desenvolvimento e liberdade noutros países a poucos quilómetros ao lado. Fugia-se então a salto ou com passaporte de coelho como se dizia.

Para estes migrantes, alguns deles refugiados políticos também, e tal como os conheci em França enquanto lá vivi, a questão da identidade tinha contornos muito diferentes das crises de identidade nacionais ou não. A questão era os papéis, o permis de séjour, a contrata e o emboche nas obras.

A confluência das suas vidas com os problemas práticos da identidade ia surgindo primeiro com a solidão e o desamparo que as saudades de casa e a distância da língua estranha criavam, e que problemas práticos por vezes impunham tragicamente, tal como os da trasladação de companheiros mortos nos frequentes acidentes de trabalho ou de estrada. Um ou outro local de encontro para trocar notícias, um copo, ou jogar à bola ao domingo davam cedo o sinal de uma vontade de empurrar para o futuro a vida naqueles lugares e a pouco e pouco foram surgindo as Associações de Emigrantes.

Estas, mais as novas configurações sociais resultantes do reagrupamento familiar entretanto proporcionado pelo sucesso das trajectórias pessoais e pelo quadro jurídico europeu e francês deram origem a uma situação nova que o projecto de investigação onde eu trabalhava muito queria compreender.

Consistia ela na condição das filhas e filhos dos emigrantes de 1.ª geração face a um país que não haviam conhecido por nascimento, mas onde estavam não só as suas famílias de origem como o património amealhado que haviam de herdar um dia. Para os pais desta nova geração, a escolaridade francesa e os acasos sentimentais das suas filhas e filhos poderiam colocar ao destino migratório a que se haviam abalançado um horizonte encerrado sobre si próprios, lançando-os mais tarde a uma velhice isolada depois do regresso a aldeias vazias e a mansões vistosas, mas desoladas.

O interesse em vincular as descendências ao país de origem de seus pais recomendava promover o encontro entre jovens nos bailes de sábado à tarde nas associações de emigrantes, e ainda assegurar alguma literacia em português, uma emotividade em torno da pertença nacional genérica e práticas de visita regular ao país.

Para estes objectivos contribuíam acima de tudo as campanhas de publi-

cidade dos bancos portugueses, os materiais promocionais de produtos portugueses enviadas às associações e um circuito oficial de material de propaganda, livros e filmes que o Ministério dos Negócios Estrangeiros distribuía através dos consulados. Conjunto aliás muito díspar de referências identitárias, mas respeitosamente recebido e guardado. Acima de todos, a bandeira nacional tinha um destaque significativo e era alvo de usos e recomposições semiologicamente muito criativas e interessantes.

Contudo, o grande momento onde todo este processo prático de identificação social ao país de origem dos pais tinha lugar era o da viagem de férias preparada como peregrinação às raízes e exercício turístico nacional e até nacionalista. Por este motivo considerei na minha pesquisa estas férias em Portugal como uma autêntica superação pelo turismo das contradições e das angústias colocadas pelo estatuto social destes jovens ao mesmo tempo descendentes de trabalhadores subalternos em França e herdeiros cosmopolitas em Portugal. Um turismo ritualizado cuja aprendizagem Nice favorecia enquanto lugar histórico de vilegiaturas várias.

De tudo isto conversei largamente com Manoel de Oliveira sem me aperceber da escuta generosa que me dedicou. Até que um dia me pediu para lhe proporcionar a filmagem no Clube Camões de uma cena de baile de sábado à tarde. As filmagens obrigaram à instalação de um charriot no pequeno salão e decorreram com grande envolvimento dos presentes que tomaram a situação como uma honra e não como um estorvo à sua matiné habitual.

O plano em que dois emigrantes, frente às suas garrafas de cerveja portuguesa, narram os seus percursos migratórios e laborais, ou o outro em que dois jovens se interpelam rapidamente sobre um cartaz turístico de Portugal, ou ainda o da sessão de baile com a bandeira nacional a servir de telão de fundo ao palco onde uma jovem actua cantando com sotaque brasileiro, compõem um documento notável, até etnograficamente, de um momento fugaz mas crítico da passagem geracional na comunidade portuguesa emigrada em Nice.

Terão sido as nossas conversas sobre identidade cultural da 2.ª geração de emigrantes, e estas filmagens no Clube Camões de Nice que explicarão talvez a razão pela qual Manoel de Oliveira me tenha incluído, com Manuel Casimiro, já então um pintor reconhecido e Eduardo Lourenço no seu imenso prestígio, entre os portugueses que ali estavam naquela cidade com alguma interrogação funda com a qual lutavam intelectualmente e que em todos ia dar ao entendimento da identidade.

Só anos depois, quando o filme foi apresentado na Cinemateca Portuguesa com o filme de Jean Vigo, me apercebi do papel que a cena no Clube Camões desempenhava naquela alegoria de Manoel de Oliveira e na parábola que nela se retoma a partir da mesma cidade e da mesma inquietante visão do destino humano.

Hoje, passados 40 anos, e talvez sugerindo outra parábola que o meu íntimo adivinha agora, quis o acaso que as minhas memórias daquele tempo em Nice ganhassem algum interesse para acrescentar ao conhecimento da obra do grande realizador e permitir-me fazer-lhe nisso uma homenagem íntima, saudosa e grata. ��

�� EspelhoMágico–umahistóriadocinema,de FranciscoValente.Ed.OrfeuNegro,2024.628páginas deumlivrodepesoemformatodebolso:12,8x18cm ConcepçãográficadeRuiSilva.

Lançamento

DO LIVRO ESPELHO MÁGICO – UMA

HISTÓRIA DO CINEMA AO OUTRO LADO DA ESCRITA

Edição

José Machado

�� FranciscoValente(F.V.)comaapresentadora,Susana Bessa,dolivroEspelhoMágico–umahistóriado cinema(OrfeuNegro)naesplanadadaCinemateca PortuguesacomlivrariaLinhadeSombra(4dejulhode 2024).FotografiasdeJoséMachado.

(F.V.): O livro começa comigo, dentro de um comboio, a caminho de casa do Manoel de Oliveira, no Porto, a quem eu ia fazer uma entrevista para ser publicada no jornal Público, sobre O Estranho Caso de Angélica (2010). Comecei a pensar na ideia dos comboios e dos filmes e, portanto, esse foi o motor inicial para arrancar com uma história engraçada, porque ia visitar o Manoel de Oliveira numa sexta-feira santa. Até pensei: mas o Oliveira faz entrevistas a uma sexta-feira santa? Até achei um bocado estranho. Foi intimidante falar com ele, deu respostas intimidantes, mas, como é óbvio, extremamente interessantes. O exercício de fazer entrevistas para o Público era muito interessante porque não tinha qualquer espécie de intenção de conhecer tudo ou saber tudo sobre a pessoa que ia entrevistar ou os filmes sobre os quais ia escrever. Para mim, era uma motivação, muitas vezes, até conhecer pouco, e, com a entrevista e a pesquisa que fazia, então aí, só quando acabava o texto é que já sentia, O.K. fiz esta viagem, com o universo desta pessoa, com este filme, e isso está no texto e o leitor acompanha-me nessa viagem. Não tinha qualquer pretensão de dizer ao leitor o filme é isto ou esta pessoa é isto. Acho isso muito pouco interessante. Eu nem sequer tinha visto todos os filmes do Oliveira, como é óbvio conhecia-o e também os filmes dele, mas não conhecia todos. Isso também abriu espaço, na conversa que tive com ele, para algo existir. São portas abertas e nessa entrevista até falámos de portas. A minha motivação, quando escrevia sobre cinema, era essa, também porque acredito que isto é um livro de um espectador. Ser espectador significa qualquer coisa. É uma oportunidade para conhecermos o mundo, crescermos, e desafiar-nos, até colocar em questão a nossa maneira de olhar para o mundo e para as pessoas e de aceitarmos que não sabemos tudo. Nós não somos tudo, e o cinema é uma porta aberta para sermos algo mais e conhecermos algo mais. Nunca vamos chegar a esse fim, o de sermos uma totalidade, mas o cinema oferece uma amostra de totalidade e de eternidade. Enquanto estamos a ver um filme ou entramos em contacto com o universo de uma pessoa, há um ponto de encontro entre o filme, a projeção e o espectador. Saímos da sala de cinema valorizados e, para mim, ser espectador de cinema significa isso.

Quando comecei a ver filmes aqui na Cinemateca [Portuguesa], andava um bocado perdido, foi uma casa que me acolheu, até em momentos difíceis. Perdi-me na cinefilia e voltei a encontrar-me, mas, ao mesmo tempo, cresci enquanto pessoa. Sinto que me tornei mais tolerante e mais curioso por todos os filmes que andava a ver, as realidades que andava a conhecer através dos filmes, por ler os textos que se escreviam nas folhas da Cinemateca. Não sei se é a única cinemateca no mundo, mas é das poucas em que um espectador de cinema vem ver um filme e tem um texto a acompanhar a sessão, o que é mais uma porta aberta para um filme. Aqui valoriza-se, de facto, o espectador de cinema, algo que é tão importante como ser um cidadão, quase como uma profissão. Para mim, tornou-se uma profissão, de certa forma, sem querer que isso fosse uma coisa de profissional ou, como dizia o Godard, de «profissionais da profissão» [ les professionnels de la profession ]. Vemos filmes,

às vezes não percebemos tudo, ou ficamos meio confusos, mas continuamos com um filme diferente e o filme que vimos antes ajuda-nos a ver o filme a seguir, e podem ser duas obras completamente diferentes. Isso é um exercício de programação que se faz aqui na Cinemateca e que me interessa muito: ligar dois filmes, aparentemente, completamente diferentes, mas, graças ao espectador, são dois filmes que, vistos um com o outro, valorizam-se ainda mais. E sermos espectadores de cinema com outros espectadores na mesma sala valoriza-nos ainda mais. Todo esse movimento constante, entre filmes e espectadores, parece ser eterno, e é isso que também é comovente no cinema.

Perdeu-se o ritual de sair de casa, ir até ao cinema, comprar um bilhete, sentarmo-nos na sala; estarmos no meio de outras pessoas e depois sair da sala, voltar até casa com o filme na cabeça. Isso é um movimento que espelha o movimento dos filmes, mas também não quero acreditar que isso vai morrer porque acho que nós seres humanos precisamos dos rituais para viver. Não havendo rituais, é um bocadinho o colapso da civilização. Precisamos dessas coisas para comunicarmos uns com os outros, e acredito que o ritual do cinema é muito importante para o cinema existir, e vai sempre continuar a existir. Quantos cinemas é que encerraram em Lisboa ou em todas as outras cidades? Imensos. Ainda há um ou dois sobreviventes nesta cidade, o que é muito pouco, mas há pessoas que continuam a ir a essas salas e acredito que a tendência será para abrir mais salas, mas isso obriga a trabalhar o espectador. Não é aquilo que se faz hoje em dia em Portugal, em 90% ou mais das salas, em que se recebem catálogos de filmes, todos uns iguais aos outros, e os filmes são despejados nas salas, achando que as pessoas vão ver os filmes de qualquer maneira, a um sábado ou a um domingo. Hoje em dia, para abrir uma sala, tens mesmo que conhecer os filmes e trabalhar o espectador; é preciso ser programador, saber o que se está a fazer, porque os filmes não são só pastilhas elásticas da mesma marca com sabores diferentes, podem ser um bocadinho e é fixe um filme ser um bocado bubble gum, mas os bons filmes bubble gum também tem coisas dentro deles que nos fazem pensar. Acho que esse é o grande desafio, já não é tanto fazer filmes, porque há muitas pessoas a fazer filmes, e saem filmes extraordinários todos os anos, mas são os lugares para cumprir esse ritual, acreditar que o cinema não vai morrer porque ainda precisamos de rituais, e ainda há pessoas que vão precisar desse ritual. Eu vou precisar sempre.

A ideia que o streaming tenta vender, de que é muito mais conveniente e fácil estarmos sentados em casa a escolher um filme Para mim, acho isso muito mais complicado. É muito mais fácil conhecer uma sala de cinema, as pessoas que escolhem os filmes que passam lá, eu, indo lá, sei que posso não gostar do filme, mas vou viver uma experiência. Sair de casa, chegar lá, comprar o bilhete, sentar-me, ver o filme sossegadinho, não é esforço nenhum. Isso para mim é incrivelmente mais fácil do que estar sentado em casa a tentar escolher um filme na Netflix, que até tem algumas coisas boas, mas que estão completamente enterradas no catálogo. É preciso estar lá horas para encontrar um filme e aquilo está mesmo feito para vermos os filmes que saem constantemente, não o que há de bom no catálogo da Netflix; e quando digo Netflix, pode ser qualquer outro streaming service. Isso é muito mais difícil do que o ritual de ir ver um filme a uma sala de cinema.

No streaming, o conforto de estar em casa é propício para experiências que são reconfortantes. O cinema não está feito para sairmos da sala de cinema e dizer: Ai que bom, senti-me tão bem, foi mesmo… O cinema também oferece isso, mas gosto de sair de uma sala de cinema e sentir: — É pá, o que é que eu acabei de ver… Ou até ficar sem palavras porque o filme tocou em mim de uma maneira que me fez entender que tinha qualquer coisa dentro de mim que não sabia ter ou algo, não quero dizer traumático, mas da própria experiência da vida, de coisas que experienciamos e que ainda não processámos ou temos dificuldade em processar na vida real e que um filme nos ajuda a processar e a entender. São experiências que nos deixam completamente combalidos. Lembro-me de ver aqui, na Cinemateca, o Rebel Without a Cause (Fúria de Viver, Nicholas Ray, EUA, 1965). O filme tocou em mim de uma maneira em que percebi, há aqui qualquer coisa neste filme que me deixa completamente sem palavras e que terá a ver com o que estas personagens vivem ou sentem e que toca em coisas que eu vivi.

[O cinema] é uma espécie de terapia, porque é um complemento àquilo que sentimos, mas as imagens têm um valor diferente das palavras. Podes ter alguém a explicar-te aquilo que tu sentes e até podes entender o que a pessoa está a dizer, mas depois tens de processar aquilo emocionalmente, e isso é o trabalho da terapia. No cinema, não tens ninguém a falar contigo, estás só ali a ver imagens e, emocionalmente, aquilo já está a mexer contigo. Depois cada espectador faz o que quiser com isso. É a liberdade do espectador.

[Com o livro] aceitei que é impossível dizer tudo sobre um filme, e isso também ajuda a falar sobre um filme em dois parágrafos. Tentei escrever algo que acompanhasse a experiência que uma pessoa poderia ter ao ver um determinado filme e não encerrar a experiência nesses parágrafos, antes reflectir um movimento que seguisse em frente. E isso ajuda a ser mais sucinto e a escolher bem as palavras, e o incrível trabalho de revisão, que agradeço do fundo do coração, tornou este livro muito melhor do que era.

Cada espectador poderia escrever um livro sobre a sua autobiografia de espectador com as suas experiências no cinema. Quando se faz um filme, temos sempre a esperança de ter muitas/algumas pessoas a ver o filme, mas não esperamos, de forma alguma, que tenham todas a mesma reação. O mesmo quando escrevemos um texto. Quando escrevia para o Público, um jornal com uma grande circulação, era um privilégio escrever lá e trabalhar com aqueles editores. Foi um privilégio trabalhar com o Vasco Câmara, que nos oferecia a liberdade de escrever páginas e páginas…

— Ah, gostas do filme, quantas páginas queres?

Isso já não existe hoje em dia. Nesse jornal também não havia um leitor comum. Tentávamos oferecer algo que partia da pessoa que estava a escrever e da experiência de se ter visto um filme que tocava em diferentes questões, portanto, era uma coisa em aberto. Isso é a coisa bonita do cinema. Toda a gente está a ver as mesmas imagens. Uma imagem dentro do próprio filme pode significar coisas completamente diferentes para pessoas que são completamente diferentes dentro de um público, e essa é a riqueza do cinema. A ideia de fazer um filme que vai agradar a toda a gente e que vai fazer milhões

de espectadores porque toda a gente teve a mesma reação é uma coisa tirânica e de alguém que não faz a mínima ideia do que é o cinema, a expressão artística, a arte ou mesmo a arte do entretenimento. A coisa do “público comum” é uma ideia muito feia. Se há filmes que não gosto mesmo são os que tratam os espectadores como se fossem todos iguais e não tivessem cabeça, ou seja, oferecem uma experiência completamente fechada. Esses filmes não estão no livro.

Para os meus pais [na dedicatória do livro]

O cinema é também uma ideia de comunidade, e em francês fala-se muito da ideia do passeur. O meu pai e o irmão dele eram dois grandes cinéfilos, não tinham televisão em casa. Quando queriam ver imagens, iam à sala de cinema. Cresci, também, com uma coleção de VHS considerável em casa, e o meu pai criou o hábito de, todas as semanas, irmos ao clube de vídeo, na João XXI [em Lisboa] e escolher um filme por semana. Às tantas, o meu pai passava-se porque estava sempre a escolher a Academia de Polícia e ele já não podia ver aquilo à frente. Mais tarde, quando comecei a vir aqui à Cinemateca, não conhecia a história do cinema e era ele que recomendava os filmes. O primeiro filme que vi aqui foi o Cléo de 5 à 7 (Duas Horas na Vida de uma Mulher, França, 1962), da Agnès Varda, e depois comecei, com esse gesto, a escolher os meus filmes e a existir enquanto espectador. Foi, sem dúvida alguma, muito importante para mim. Depois, a minha mãe era educadora de arte, trabalhava num museu aqui em Portugal, cofundou o serviço educativo desse museu e eu e o meu irmão éramos um bocado as cobaias. Íamos fazer as experiências do serviço educativo e a minha mãe ensinava-nos a ver e a olhar para um quadro e objetos e encontrar lá histórias. Esse hábito de olhar e encontrar ali alguma coisa para além da superfície vem, sem dúvida, daí. Fui um privilegiado e tive muita sorte de receber isso da parte deles. ��

FRANCISCO VALENTE

Em Nova Iorque, F.V. põe em marcha The Ongoing Revolution of Portuguese Cinema no MoMA, de 17 de outubro a 19 de novembro de 2024. A programação estará disponível em: moma.org/calendar/film/5736

�� «BeSand,NotOil–TheLifeandWorkofAmosVogel» (PaulCronin,Ed.FilmmuseumSynemaPublikationen, Vol.24,Viena,Áustria,2014)

DYLAN THOMAS

�� Brochura«PoetryandFilm».DylanThomascomo dramaturgoArthurMiller,WillardMaas(cineastae poeta,quepresidiuàmesa),ocrítico,poetaeautor ParkerTyler,AmosVogel(organizadordosimpósio, fundadordoCinema16edoNewYorkFilmFestival)e MayaDeren,nodia28deoutubrode1953.

�� DylanThomasmorreuemNovaIorque(09/11/1953).

1953–1963. Uma década depois do simpósio Poetry and Film, Jonas Mekas publica no n.º 29 da Film Culture um excerto transcrito do encontro; para o escutar: parte 1, parte 2.

Leituras posteriores:

A realidade criativa nas obras da cineasta Maya Deren, pp. 29-32 (Fernanda Ianoski Ferro, 2023);

Afterword, in Mistral (Ben Bollig, 2023).

Literatura

DOIS POEMAS DE DYLAN THOMAS

Tradução Ricardo Marques

DOTRADUTOR

Provavelmenteescritonoverãode1941. Publicadoem «Life&LettersToday»,(agostode 1941),eemlivroem«DeathsandEntrances»,(«Mortes eEntradas»).

Diz-nosJohnGoodby:«Nestaprimeiraelegia paraumavítimadoBlitz,ousodeThomasdeum títuloaoestilodemanchetedejornaldáaopoemaum aspectosensacionalista,aomesmotempoquemostra oseuprópriofascíniopeloeventoeodesejode reimaginá-lonosseusprópriostermos.Apartirde umanotíciarealsobreamortedeumcentenárionum ataqueaéreosobreHull,amortedohomem,em frentedacasaemquenasceu,ondecresceueformou umafamíliaéapresentadacomoocumprimentode umciclonatural».

ENTRE OS MORTOS NO ATAQUE AO AMANHECER

ESTAVA UM HOMEM DE CEM ANOS

Enquanto o dia amanhecia sobre a guerra ele vestiu-se e saiu de casa e morreu, rebentaram as dobradiças quando a explosão se deu, e ele caiu onde amava nas pedras partidas do passeio por entre os fúnebres fragmentos do chão devastado.

Que se diga na sua rua que com as costas ele travou um sol e que as crateras dos seus olhos derramaram fogo quando das trancas voaram as chaves com um estrondo. Não procurem mais as cadeias do seu coração grisalho. Oh, não deponham seus ossos na vala comum, a manhã vai veloz nas asas da sua idade e cem cegonhas pousam na mão direita do sol.

Among those killed in the dawn raid there was a man aged a hundred

When the morning was waking over the war

He put on his clothes and stepped out and he died,

The locks yawned loose and a blast blew them wide, He dropped where he loved on the burst pavement stone

And the funeral grains of the slaughtered floor.

Tell his street on its back he stopped a sun

And the craters of his eyes grew springshots and fire

When all the keys shot from the locks, and rang.

Dig no more for the chains of his grey-haired heart.

The heavenly ambulance drawn by a wound

Assembling waits for the spade's ring on the cage.

O keep his bones away from the common cart,

The morning is flying on the wings of his age

And a hundred storks perch on the sun's right hand.

Provavelmenteescrito,emBosham,emabril/ maiode1944,poucoantesdaprimeirapublicaçãonuma ediçãoespecialsobreLorcadoperiódico«OurTime» (maiode1944);editadodepoisem «Deathsand Entrances»(«MorteseEntradas»).

NumacartaparaVernonWatkinsemjulhode 1944,Thomasafirmou:«ÉrealmenteumaCerimóniaea terceirapartedopoemaéamúsicanofinal».

Estepoema,juntamentecom«Entreosmortos noataqueaoamanhecerestavaumhomemdecem anos»e«ArefusaltoMourntheDeath,byFire,ofaChild inLondon»sãoostrêspoemasdeThomasmais directamenteligadosàexperiênciarealdoBlitz.

CEREMONY AFTER A FIRE-RAID

I

Myselves the grievers grieve

among the street burned to tireless death

A child of a few hours with its kneading mouth

Charred on the black breast of the grave

The mother dug, and its arms full of fires.

Begin

With singing Sing

Darkness kindled back into beginning

When the caught tongue nodded blind, A star was broken

Into the centuries of the child

Myselves grieve now, and miracles cannot atone.

Forgive Us forgive give us your death that myself the believers May hold it in a great flood

Till the blood shall spurt, And the dust shall sing like a bird

As the grains blow, as your death grows, through our heart.

Crying

Your dying

Cry,

Child beyong cockcrow, by the fire-dwarfed

Street we chant the flying sea in the body bereft.

Love is the last light spoken. Oh

Seed of sons in the loin of the black husk left.

II

I know not whether

Adam or Eve, the dorned holy bullock

Or the white ewe lamb

or the chosen virgin

Laid in her snow

On the altar of London,

Was the first to die

In the cinder of the little skull,

O bride and bride groom

O Adam and Eve together

Lying in the lull

Under the sad breast of the head stone

White as the skeleton

Of the garden of Eden.

I know the legend

Of Adam and Eve is never for a second

Silent in my service

Over the dead infants

Over the one

Child who was priest and servants, Word, singers, and tongue

In the cinder of the little skull,

Who was the serpent's

Night fall and the fruit like a sun,

Man and woman undone,

Beginning crumbled back to darkness

Bare as the nurseries

Of the garden of wilderness.

III

Into the organpipes and steeples

Of the luminous cathedrals,

Into the weathercocks' molten mouths

Rippling in twelve-winded circles, Into the dead clock burning the hour

Over the urn of sabbaths

Over the whirling ditch of daybreak

Over the sun's hovel and the slum of fire

And the golden pavements laid in requiems, Into the cauldrons of the statuary,

Into the bread in a wheatfield of flames,

Into the wine burning like brandy,

The masses of the sea

The masses of the sea under

The masses of the infant-bearing sea

Erupt, fountain, and enter to utter for ever

Glory Glory Glory

The sundering ultimate kingdom of genesis' thunder.

I

II

Todos nós de luto

lamentamos entre ruas queimadas pela morte incessante Uma criança de poucas horas com sua boca escancarada carbonizada no peito negro da sepultura que a mãe cavou, seus braços lavados em chamas.

Começai pelos cantos

Cantai a escuridão acesa de volta ao começo quando a língua presa assentiu cegamente, uma estrela explodiu nos séculos da criança agora todos nós sofremos, e nenhum milagre nos redime.

Perdoai-nos perdoai

Dai-nos a tua morte que nós todos os crentes possamos guardar do grande dilúvio até que o sangue jorre, e a poeira cante como um pássaro enquanto os grãos germinam, enquanto a tua morte cresce, no nosso coração.

Chorando o teu fim

Choro, criança além do canto do galo, na rua repleta de fogo cantamos o mar alado nos despojos do corpo.

O amor é a última luz proferida. Oh semente de filhos no lombo do negro invólucro.

Não sei se Adão ou Eva, o sagrado touro adornado ou a cândida ovelha ou a virgem eleita em sua neve deitada no altar de Londres, foi a primeira a morrer na cinza do pequeno crânio, Ó vós, esposa e esposo Ó Adão e Eva juntos dormindo descansados

III

sob o triste peito da lápide branco como o esqueleto do jardim do Éden.

Sei que a lenda de Adão e Eva não é nem por um segundo silêncio na minha homilia sobre as crianças mortas sobre aquela criança que foi sacerdote e fiéis, palavra, língua e cantores na cinza do pequeno crânio, que era da noite caída a serpente e a fruta como um sol, homem e mulher em pó, devolvidos devagar à escuridão desnudados como os berçários do jardim do deserto.

Dentro dos órgãos e nos campanários das catedrais luminosas, dentro das bocas fundidas dos cataventos ondulando em círculos de doze ventos, Dentro do relógio morto queimando as horas sobre a urna dos sabates sobre a vala rodopiante do amanhecer sobre o casebre do sol e a favela do fogo e os pavimentos dourados dispostos em requiems, dentro das forjas da estatuária, dentro do pão num trigal em chamas, dentro do vinho queimando como conhaque, As massas do mar As massas do mar sob As massas do mar carregando crianças irrompem, como fontes, entram entoando para sempre Glória Glória Glória o derradeiro derruído reino do trovão do génesis.

�� DylanThomasfotografadoporJohnGayemjulhode 1948.©NationalPortraitGallery,London.

�� JohnGayfotografadoporMarieAnitaGay.©National PortraitGallery,London.

�� JohnGayfotografadoporMarieAnitaGay.

©NationalPortraitGallery,London.

�� JohnGayfotografadoporMarieAnitaGay.

©NationalPortraitGallery,London.

Lançamento na Galeria Solar

LIVRO RUNNING AWAY

Fotografia Mário Macedo

�� Layout:CarlosLobo;comMárioMacedo(aocentro)e AndréGuiomar.CoediçãoLEBOP,ÉditionsLocoe OlhardeUlisses.500cópias,112pp.de200x280mm. lebopbooks.com/Running-Away-Into-You

VER PARA SER VISTO

Texto

Luís Almeida

Fazer um filme não é fácil. Desde a concepção da ideia, preparar o projeto, escrever o guião, procurar financiamento, começar a pré-produção, produzir, pós-produzir e finalmente lançar e distribuir. Fazer um filme não é fácil e, por isso, é um trabalho de amor. É preciso gostar muito “disto” para estarmos dispostos a fazer sacrifícios, e vermos o que foi idealizado finalmente terminado. O meu amor por cinema e televisão começa nos anos 2000, quando ainda era possível ir ao videoclube alugar um filme, e ir ao cinema era verdadeiramente um momento especial. Nessa altura, aliás até ser adulto, nunca pensei que pudesse fazer dos filmes a minha profissão. A ideia de um dia conseguir fazer um filme era demasiado longínqua, de outro continente. Não saberia sequer (poderia sequer?) por onde começar. Porquê? Primeiro, a falta de referências. As únicas pessoas negras como eu a trabalhar em cinema eram os americanos, e para um miúdo filho de imigrantes cabo-verdianos, nascido e criado em Lisboa, a ideia de ir para os Estados Unidos da América para ser realizador era tão louca como colocar os pés na lua. A falta de exemplos torna-nos imóveis, sem referências não sabemos o que é possível alcançar. Segundo, a dificuldade de acesso à informação. Como é que se explica a um jovem da periferia de Lisboa, que a única forma dele poder fazer filmes é entrar numa universidade que lhe cria barreiras adicionais àquelas já impostas pelo resto do percurso académico e pelo seu ambiente? E como é que esse jovem explica à sua família imigrante que o dia-a-dia de sacrifício não terá salvado a geração seguinte que, na figura do jovem filho, se entrega à precariedade de artista?

Entendo a ideia de estarmos a formar quem realmente quer aprender esta arte e de facto tem algum talento para tal, mas ao mesmo tempo estamos a alienar uma franja da sociedade que já começa com desvantagens claras. Parece-me imperativo mostrar a estes jovens que os seus interesses são válidos, existe uma profissão para eles na indústria e o seu caminho passa por determinada formação, que está disposta a recebê-los. Estamos assim a formar novas vozes capazes de criar histórias diferentes e a criar uma paisagem artística mais diversa e interessante.

Financiar um projeto é um processo difícil, as barreiras são muitas e o caminho é acidentado, é preciso errar várias vezes até acertar. Um jovem criador nem sempre vai ter as ferramentas necessárias para se dedicar devidamente a esse processo, e o mais provável é estarem projetos incríveis em gavetas porque os seus criadores nem sabem por onde começar. E com isto não estou a dizer que devemos financiar tudo, acho apenas importante termos a consciência de que o processo não é (nem sempre é, para suavizar)

humano, não pensa no contexto em que os projetos são pensados, ou no potencial que poderá ter fora da esfera óbvia. Nem sempre estes criadores têm o conhecimento necessário para entender o que implica uma candidatura de financiamento. Eu tenho a certeza que não tinha. Todos os projectos que realizei, realizei com muita sorte, e rodeado de pessoas incríveis que estavam dispostas a esgravatar o terreno para conseguirmos descobrir o necessário para colocar os projectos de pé. Nesse sentido sou um privilegiado. Estar rodeado das pessoas certas é um factor fundamental para alcançarmos os nossos objetivos. Mas naturalmente nem toda a gente tem à sua disposição as ferramentas necessárias para realizar um projecto, a disponibilidade mental e financeira para dedicar anos a trabalhar em algo, que pode nunca ser financiado. Portanto, criar ainda mais barreiras para aquilo que já é naturalmente difícil, parece-me que apenas faz com que a indústria se limite a si própria. O gatekeeping cria uma câmara de eco, que fala para si própria, alienando os novos artistas e o público, eliminando a renovação natural do meio. Ainda trabalho para fazer a minha primeira longa-metragem. Estou agora em processo de realizar o meu segundo grande projeto, que se alicerça na primeira resposta geradora do problema e depois da solução: criar referências, tanto para mim como para as novas gerações. Dar a conhecer novas vozes, valida todos os miúdos, que como eu, não querem ser jogadores de futebol ou cantores, querem fazer outras coisas. Espero que desta forma, com este projeto e os próximos, possa inspirar e mostrar um caminho claro para uma próxima geração que possa mudar o paradigma, contar as suas histórias, ser visto e ouvido. A mudança já começou, já existem artistas a criar essa diversidade e a mudança é inevitável. Mas também nos cabe a nós, os que já cá estamos, criar as bases certas para os próximos, criar para nós, sobre nós, sobre toda a nossa diversidade. Não devemos, em resposta ao sistema vigente, criar a nossa própria câmara de eco, e viver fechados em nós próprios, evitando criar arte que fale para toda a gente, que se coloca em bicos dos pés achando-se superior a outro tipo de obras. Evitando nós próprios o gatekeeping, seja de público seja para novos artistas, estamos a criar um ambiente propício ao crescimento, à diversidade e à possibilidade de conseguirmos todos viver dessa coisa de que tanto gostamos, contar histórias. Fazer filmes. ��

�� LuísAlmeidaduranteasessãodeapresentaçãode NovasNarrativasdeCaça,projetodesérie seleccionadoparaa8.ªediçãodoeventoConecta Fiction&Entertainment,emEspanha,nacidadede Toledo,a19dejunhode2024.

De Annecy, com amor e leitura política à vitória de Alexandra Ramires (Xá) e Laura Gonçalves

COM AS CRIADORAS

E A AGÊNCIA –PORTUGUESE SHORT FILM AGENCY: PERCEBES

A IMPORTÂNCIA DO CRISTAL DU COURT MÉTRAGE NO MAIOR FESTIVAL

INTERNATIONAL DU FILM D'ANIMATION

FotografiasemAnnecy(França)

Joaquim Pedro Pinheiro, G. Piel

AlexandraRamires(Xá),DavidDoutel,LauraGonçalveseVascoSá.OsprodutoresdaBAP,estúdiodeanimaçãofundadoem2011na produtora,que«temcomoprincipalobjectivofuncionarcomoumcolectivoderealizadores»,BandoàParte,comsedeemGuimarães.

��

�� Percebes(AlexandraRamireseLauraGonçalves, Portugal/França,2024).

PERCEBES?

Texto José Machado

Creio que a maioria das leitoras e dos leitores da gray-film vivem fora de Portugal. Muitas e muitos não serão eleitoras portuguesas nem eleitores portugueses e, com este parlapiê do género binário obsoleto, empregue também por políticos manhosos, as portuguesas e os portugueses sabem, mas a maioria que me lê, talvez não: e por isso segue-se uma contextualização abreviada. Com uma única câmara parlamentar em Portugal, após duas legislaturas interrompidas e a convocação de eleições antecipadas para a Assembleia da República (a 30 de janeiro de 2022 e 10 de março de 2024), um recente partido político passou de terceira força (com menos de 14 mil votos) para o partido mais votado, acima dos 61 mil, entre os eleitores no estrangeiro (leiase, fora de Portugal). Esse partido foi o vencedor no círculo da Europa, mas apenas foi o mais votado no Luxemburgo e, sobretudo, com maior expressão da Suíça (em todos os cantões onde há consulados: Berna, Genebra e Zurique). Em sentido contrário, a maioria da população nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira e de Portugal Continental não foi seduzida pelo discurso populista, porém, se o país fosse apenas a região mais a sul, o Presidente da República teria convidado esse partido populista da família da extrema-direita a formar um governo de nacionalismo bafiento e demagógico. Na região do mê Algarve, de 1 deputado e 12,30% (pouco menos de 24 mil votos), em pouco mais de dois anos entre duas eleições, o profético-que-

Chega passou a eleger 3 deputados no distrito de Faro, com 27,19% (mais de 64 mil votos) e se tornou no mais votado, se percorrermos do Sotavento para o Barlavento: Almancil, Quarteira, Boliqueime, Conceição de Faro/Estoi, Pechão, Quelfes, Moncarapacho/Fuzeta, Monte Gordo, Castro Marim, Silves, São Bartolomeu de Messines, Alcantarilha/Pêra, Armação de Pêra, Algoz/ Tunes, Lagoa/Carvoeiro, Porches, Estômbar/Parchal, Luz de Lagos, Odiáxere e em todas as freguesias dos concelhos de Albufeira e de Portimão, dos 16 onde este partido recente foi maioritário.

Dos 50 (como vimos, 3 eleitos pelo Algarve, entre 230) deputados, todos têm a validade de 4 anos, no máximo, de uma legislatura, apenas por em Portugal ainda se viver em democracia. Em 2024, nos 50 anos do 25 de Abril, não estamos a ouvir as populações abandonadas ao longo de décadas, expulsas pela gentrificação em curso, a proteção afastadas do território desprotegido que está a ser comprado por exorbitâncias em lavagem de dinheiro, de entrada fácil, dos Vistos Gold para a conta dos facilitadores instalados, antigos descendentes de aristocratas falidos, capitalistas sem capital, e o que entra no financiamento partidário, como no imobiliário (sem usufruto muitas vezes, desabitadas) anda em círculo, mas não roda por quem não tem casa para viver e não há sítio onde se consiga alugar, vítimas da gentrificação. Como ninguém tem soluções para o imediato, os populistas lançam a verborreia xenófoba no discurso político sem crédito que é acolhido por quem se sente esbulhado e escorraçado. Os retrocessos que observamos na Europa não serão sazonais, como o fluxo de turistas que vão e chegam com a algaraviada (de algaravia). Não os understands quem, pela manhã, com um olhar de soslaio e hospitalidade de Alojamento Local, lhes abre a porta (se é que há alguém para o fazer) e não lhes pode chamar vizinhos (de curta duração) quem não consegue encontrar lugar onde dormir e faz mais turnos. Os empregadores dizem que não há mão-de-obra suficiente para o sector turístico e para trabalhar aí se não consegue custear um quarto. E quem não consegue dormir anda malparado, nem consegue ouvir o que se diz: há pra ali (um programador que está a fazer) um trabalho incrível que merece ser visto… Quanto mais pedir que prosemos e apropriemo-nos de interesses que ainda não descobrimos, mas são estes, bonificados e sem juros, a título de empréstimo, interesses culturais, os que nos salvam.

De viva voz, na apanha de Percebes (Alexandra Ramires [Xá] e Laura Gonçalves, Portugal/França, 2024), com a ondulação cíclica dos extremismos, escorrega da rocha, caí ao mar, não tem pé e é tudo muito rápido e vai ao fundo, mas não perderá o fólego ao nadar para fora da rebentação: a democracia não pode morrer na praia (como do outro lado do areal, preservem a Ria Formosa para as gerações vindouras, nada está adquirido). Precisamos de políticas públicas que tratem as pessoas com os cuidados que a Agência da Curta Metragem põe na difusão de Percebes, prémio Cristal du court métrage do Festival International du Film d' Animation, em Annecy, neste ano em que Portugal foi o foco do Marché International du Film d’Animation (MIFA).

— O que é que nos faz falta? — Enricar: «enriquecer. Foi este o termo usado pelo pescador de Olhão, quando no cinema ficou farto das letras de introdução dum filme: Lêtraze, lêtraze, figúraze denhúmaze! é assim que êl’ze enriquem!» in Dicionário do Falar Algarvio (Eduardo Brazão Gonçalves, Algarve em Foco Editora, 2.ª edição aumentada, 1996). ��

�� Capadolivro«EuropeanCinemaintheStreaming Era»,dasérie«PalgraveEuropeanFilmandMedia Studies»,ediçãoPalgraveMacmillan(2024).

�� LuisA.Albornoz,ChristopherMeir,JosetxoCerdán eRoderikCharlesSmits,nolançamentodolivrono dia25dejunho,emMadrid,noCineDoré.Fotografia deJoséMachado.

«European Cinema in the Streaming Era» é uma coletânea de textos muito importante, que se centra sobre um tema fundamental da atualidade: o que está a acontecer ao cinema europeu na época das plataformas? Porque reúne textos de investigadores de países tão diferentes, ou a trabalhar em contextos tão diferentes, o livro é muito rico, e será apelativo para públicos muito diversos. O meu capítulo, por exemplo, que é sobre o caso português, e sobre as alterações feitas recentemente à lei do cinema, ganha muito em estar entre capítulos sobre França e o Reino Unido. A diversidade do cinema europeu continua a ser uma das suas maiores riquezas, e esta coletânea espelha isso mesmo. ~ Mariana Liz

Madrid, 25 de junho, apontei na agenda: European Cinema in the Streaming Era. O salão de entrada para a sala principal do Cine Doré, o espaço mais nobre, de acesso público, da Filmoteca Espanhola é digno para receber o evento de lançamento de um livro académico, por si só um acontecimento, com a enorme qualidade do trabalho pioneiro de investigadores que acompanho há década e meia. Têm muito valor e o conhecimento que transmitem só é possível de reunir com a aproximação que mantêm a uma indústria onde os gatekeepers da denominada «era» só não omitem o que não querem. Na última apresentação pública de uma colaboração entre os editores Christopher Meir e Roderik Charles Smits que, depois do percurso que deixou marca em universidades no Reino Unido, na Alemanha e em Espanha, Smits despede-se de Madrid com a família para Amesterdão. Os editores têm também o mérito de reunirem contributos de investigadores, de que destaco

Recensão

José Machado

o grupo de investigação Diversidad Audiovisual (UC3M), com o capítulo de Luis A. Albornoz e Pedro Gallo, Global SVOD Services in Spain: The Availability and Prominence of Spanish Films and Other Audiovisual Works, presentes no lançamento.

A obra adensa-se nas janelas de exploração comercial tradicionais do audiovisual, dos canais televisivos vs. streaming, descurando nos operadores de cabo que agregam conteúdos de entretenimento e angariam anunciantes e das alterações na repartição do bolo publicitário. É por isso, que da introdução, à pergunta, como podem os filmes europeus take advantage dos serviços de streaming? – à formulação de uma outra, que das realidades diferentes do que foi um videoclube e do que se perdeu, nos relato das exibição, na experiência coletiva que é ver cinema numa sala com público: qual é hoje a percepção social do cinema?

A introdução expressa a convicção de um longo futuro para o cinema europeu (the European cinema remains a vital artistic and cultural formation with a long future ahead of it), mas se vivemos os primeiros anos da década em que os serviços de video on demand (em que dominam os norte-americanos) estão regulados na Europa – felizmente! – é nas políticas e na implementação da diretiva europeia AVMS (Audiovisual Media Services) por cada estadomembro, que esta colectânea se torna o livro fundamental sobre o tema, sobretudo na escrita de Mariana Liz (com quem trabalhei no XXII Governo Constitucional, procurei fazer a análise mais isenta).

Com propriedade, falará de alto nessa streaming era quem quiser convencer um fundo especulativo a investir em mais um SVOD, com uma escolha desfocada (a do título do livro). A multiplicação de plataformas VOD, uma manada de elefantes brancos, não tem correspondência com a procura nem é sinónimo de viabilidade: sobrevoo rasteiro de executivos abutres com lideranças temporárias que, de fiasco em fiasco, do reino animal aos reality shows do canal Discovery, na fusão com a engolida Warner (2021), perdeu a HBO. Os executivos atacam críticos nas redes sociais à tentativa de fusão no ano passado com a Paramount, os lugares-comuns do CEO (David Zaslav). Entre mamíferos, so let's do it like they do on the Discovery Channel, sanguessugas para sobreviver fusionam e despedem equipas competentes, aumentam o preço ao consumidor para convencer, no imediato, investidores pragmáticos; mais do que o lucro, interessa-lhe vender a posição accionista com um enorme benefício. Uns fundos entram e saem; umas plataformas fecham, da Aereo (2012) à Venu Sports (2024) da ESPN (Disney), Warner Bros. Discovery e Fox (or whoever wants to invest in an anti-cable bundle lawsuit). Os capitalistas em jogo não põem as fichas todas na mesma grelha de apostas. O croupier não sabe como, mas a bola da roleta saiu disparada do e atingiu em cheio o olho de quem se arrisca a nunca mais poder ver cinema independente em sala. Dano colateral? O móbil do crime, melhor traduzido, o assassínio, foi cometido com intenção. Murder! — este episódio, poderia ser explicado em Crime, Disse Ela (Murder, She Wrote, 1984-1996), mas se é para gritar uma era, aparentemente se poderia encapsular à data de hoje os rótulos da era de um dos seus criadores, Peter S. Fischer (1935-2023) ou ainda a era da atriz que popularizou a série, Angela Lansbury (1925-2022) nas 12 temporadas televisivas da personagem, escritora de policiais, reconhecida, que ajudava a solucionar crimes, quando a evidência não era recolhida na peritagem científica.

Após o deslumbramento que nem uma década perdura (Netflix só chegou a Itália, Espanha e Portugal em outubro de 2015), morreram mais plataformas que cineastas a lamentar. Só não houve acalmia nesses serviços. Depois veio uma pandemia e a transmissão, por essa via foi uma necessidade colectiva, em isolamento. Seria prudente não baixar da nuvem o espírito do vidente e chamar ao período que vivemos a «era do streaming». São, seguramente, os anos da adesão à realidade e da subscription fatigue. Queriam streaming, era? Queria, já não o quer? Nem sequer telenovela, nem o futebol embrulhado num bouquet, agregado para toda a família, na idade das plataformas maxambetas e dos plus+ a mais e dos players que vierem e vão ficar pelo caminho? Não sei. Ouve-se tanta coisa dita por dizer e, também, que «muita gente acha que isto já não volta atrás», mas o achismo mercadológico não é argumento. É, no entanto previsível que continuem a surgir mais plataformas de alegados serviços de streaming dedicados a um nicho, crescente, que é o das burlas online. Plataformas criadas para extorquir dados pessoais aos consumidores/vítimas e estas serão as plataformas viáveis, com o único objetivo de manipularem quem só quer ver um vídeo, naquele momento, de uma compra por impulso, mas em que o perfil de consumo fica fidelizado à estafa. Excluíndo o visionamento de sites de pornografia que não entra para esta estatística, o serviço de streaming mais consumido, o YouTube, mantém-se popular por não ter subscrição obrigatória. Uma qualquer outra assinatura de ocasião, paga, através de um serviço que em Portugal tem uma enorme adesão, MBWay (e futuros concorrentes a disputarem os micropagamentos) com um número de cartão de crédito virtual, gerado no instante para uma única compra e que pode ser definido para durar um só mês, sem preocupações de cancelar a renovação da plataforma a tempo, que ao fim do mês expira quem apenas quis ver algo no mês anterior, subscription fatigue… Não atribuirá mais valor a um espaço físico (e não me refiro a idas a centros comerciais, utilitários, para refeições a correr), à casa do cinema eleita, a que sempre regressamos?

Posterizar uma «era do streaming» para grampar estes últimos anos às próximas décadas é, além de inadequada, uma expressão sensacionalista e empertigada (no prefácio, Ramon Lobato intitula o livro Streaming European Cinema, porventura o inicial e assertivo). Se servir de metáfora, esta revista publicada digitalmente não significa que novas revistas digitais e que a representatividade do conjunto das publicações que optaram por esta distribuição possa definir uma era. Pelo contrário, o objeto revista, impressa e com qualidade gráfica, passou a ser valorizado, debatido e aprimorado. No cinema europeu, os filmes pensados para grande ecrã não encontram as salas de rua que possam exibi-los. A sociedade deve lutar pela existência de programadores e, as comunidades locais, pela sala de cinema do bairro, municipal ou privada, mas com uma programadora contratada, remunerada, como profissão que é preciso valorizar. A programadora que gostaríamos que fosse leitora da gray-film. E escrevo na esperança que, se menciono o género feminino, não acicate eventuais reacções à volta do determinismo instituído nesta era. Será mais, da botânica à dermatologia, se a causa da urticária é da planta trepadeira que atrapa e ata o mascismo que não definha desde Hera no monte Olimpo. Era, e é, esta que vivemos, a era das mulheres. ��

�� Cartazda10.ªediçãodoGuiões–FestivaldoRoteirode LínguaPortuguesa,comotemaOFuturoéfeminino, quedecorreuentre11e15desetembrode2024,em LisboanoCinemaSãoJorge,emparceriacomofestival MOTELXefrutodapersistênciadeLuísCamposede AnaAlmeida.

�� CartazdeElasFazemFilmes,mostradecinemafeito pormulheresemPortugal,iniciativadaAssociação MUTIM–MulheresTrabalhadorasdasImagensem Movimento.

Memória de Ayres d’Aguiar, n. 1896

�� OjornalistamicaelenseJoãoMachadodeFariaeMaya (1846–1915),avômaternodeAyresd’Aguiar.FONTE: ICPD/ColeçãoFotográficaDigital:PT/ICPD/CFD.00747

�� OmicaelenseAlfredoEzraBensaude(1856–1941), fundadorem1911doInstitutoSuperiorTécnico (Lisboa),quedirigiuaté1920.CORTESIA:IST

�� [1]abençoadoseja,queégraçasaestehistoriador queasmemóriasdeAyresd’Aguiarseencontram depositadasdesde1990noCentrodeDocumentação daCinematecaPortuguesa.AmândioAlvesVideira Santosfoitambémautordeobrasfundamentaissobre ocinemaprimitivo,colaboradordejornais,radialistae divulgadordecinemanaEmissoraNacional,assistente derealização(em«SalSemMar»,FernandoDuarte, 1959),ajudouafundarpublicaçõescinematográficas, queilustrouefoidelegadoemLisboadaVisor,uma dasrevistasquenascedosfundadoresdoCineclube deRioMaior,omunicípioaoqualdooumaisdedois millivros.Nadocumentaçãoexistente(ainda)surge comoumanotaderodapé,masoseutrabalhoem proldocinemamerecedestaqueedivulgação.Parao conhecimentopúblicodotrabalhodeAmândioAlves VideiraSantos,agradece-seoenviodecontributos paraoendereço:memoria.videirasantos@gray-film.eu

�� [2]daleituradeFilomenaMaronaBeja(1944–2023)na obradeficção«ADuraçãodosCrepúsculos» (D.Quixote,2006)quededicoua«todososqueme levaramainventarasverdadesdestelivro»,quelie reli(eempresteiaomeuamigoLuísGalvãoTeles,que jáseencontravaaestruturaroprojetodecoprodução paraumdocumentário,sobreoqualnadaseietenho amaiorcuriosidade).

QUEM DEU NOME À GRAY-FILM?

Edição

José Machado

Paris, abril de 1925.

Relato da constituição de uma sociedade comercial registada em Paris e quotizada por Renée [Marthe Albertine] Vallée (1884–1944) com 20.000 francos e Virgínia [Folque] de Castro e Almeida [Pimentel Sequeira e Abreu] (1874–1945) com 10.000 francos.

Ponta Delgada, abril de 1985.

O cofundador da sociedade e seu gerente, Ayres [de Faria e Maya] d’Aguiar (1896–2000), com nove décadas de vida, termina de escrever Memórias dos meus tempos de cinema e remete-as ao historiador Amândio Alves Videira Santos [1, vide página anterior].

A caminho do centenário da gray-film, confrontei fontes, transcrevi um primeiro excerto e acrescentei informação de contexto entre parênteses rectos; os curvos para datas; e nomes próprios a negrito, à primeira menção, com a grafia uniformizada e corrigida. A deferência no trato pessoal – Mademoiselle (com mais de uma década de idade) ou Senhora Dona (com mais de duas) – grafada em itálico sinaliza lembranças da oralidade secular, escutadas e reproduzidas por Ayres d’Aguiar, mas dactilografadas após seis décadas.

Uma leitura, diferente [2, vide página anterior], Senhoras e Mademoiselles, na cosmopolita Europa, machista e patriarcal (também nas imposições de pai para filho) de uma engrenagem geracional rotinizada e opressora entre as duas Grandes Guerras do século XX. Um açoriano de excepção que trabalhou com mulheres ainda mais excepcionais na globalização da competitiva exploração comercial cinematográfica há um século!

Escreveu Ayres d’Aguiar:

Terminado o meu curso no [Instituto Superior] Técnico [em Lisboa], segui para São Miguel – cerca de começos de julho de 1920 – e lá comecei a trabalhar na firma de meu Pai.

[O pai de Ayres d’Aguiar, Luís Maria de Aguiar (1863–1928), foi comerciante em Ponta Delgada, primeiro como empregado, caixeiro de comércio, e, mais tarde, em 1912, único sócio e gerente da sua casa comercial de Domingos Dias Machado; comandatário da Companhia de Navegação Eiffe & Birgfield; presidiu à Associação Comercial de Ponta Delgada (1921–1922) e, também em S. Miguel, foi Cônsul do Chile e Vice-Cônsul da República Dominicana.]

Instalação duma torrefação de café, construção dum granel com vigamento especialmente calculado para poder armazenar (em 3 andares) mais de 3 metros de altura de fava por piso (a fava e o milho eram objeto então de grande exportação para alimento dos muares do tráfego de cargas em Lisboa e Porto), reconstrução de uma velha casa, destilação e redistilação de aguardentes para vir a produzir um produto comparável a um bom conhaque (que deixei a envelhecer num grande tonel), etc. etc.

Da base naval americana que tinha utilizado o nosso porto nos fins da guerra de (19)14/18, ficara em Ponta Delgada um Consulado americano de certa importância: dois Vice Cônsules, um Cônsul (e sua esposa) com os quais tinha travado laços de grande amizade. Tinham-me adotado e insistiam para que lá fosse jantar e jogar o bridge pelo menos umas duas vezes por semana. Meses depois começou Mr. [Drew] Linard – [entre 1919 e 1923] o Cônsul Geral – a insistir comigo, dizendo que, a minha vida, eu devia fazê-la na América. Que ele lá tinha relações de importância e estava certo que eu viria a fazer grande carreira nos Estados Unidos. De começo julguei que fosse simples amabilidade da sua parte mas, repetindo-se a conversa por várias vezes em perto de dois anos de convivência, acabou por me convencer a aceitar a ideia, e anunciei a meu Pai a próxima partida. Recebeu friamente a minha decisão. Ficou certamente indisposto, mas não o discutiu. Conhecendo o seu carácter e o seu modo de pensar, estou certo de julgar ele que depois de eu ter passado fome lá por fora, voltaria para a Ilha desiludido, aqui casaria, e retomaria o meu lugar na firma.

Na minha ideia, ao partir para a América nunca de lá voltaria antes de ter dado boa conta de mim. O que não conseguiria certamente senão muitos anos depois. Decidi, pois, vir primeiro a Lisboa para me despedir de tantos amigos que lá criara, tanto no Técnico como por fora e também entre os meus camaradas de guerra.

Saí da Ilha em outubro de 1922 e, mal o barco acostou em Lisboa, tive logo o prazer de ver entrar a bordo o meu grande e velho amigo José Bensaude (1893–1992) [filho de Alfredo Ezra Bensaude (1856–1941) e Jeanne Eleonore (Jane) Oulman Bensaude]. Logo trocadas as primeiras palavras, ele diz-me:

— Calha-me lindamente a tua vinda. Eu e o Albert abrimos agora uma sucursal no Porto, e preciso que lá venhas por uns dias dar-me uma ajuda.

Ele e o primo Albert [Emile José Bensaude] Oulman (1889–1979) [filho do parisiense Camille Alphonse Oulman (1854–1916) e da micaelense Ester Bensaude (1864–1965) e pai de Alain Oulman, que viria a nascer 5 anos depois deste regresso de Ayres a Lisboa], entre outros negócios, eram os agentes da Arbed, grande Sociedade Metalúrgica, da Bélgica? Tinham decidido abrir a tal sucursal onde contavam fornecer muitas toneladas de arco de pipa aos tanoeiros daquela tão importante região vinícola. Sem motivo imediato que me retivesse em Lisboa, lá segui com ele para o norte. Tinham também ligação com a Companhia de Navegação dinamarquesa East Asiatic, e poucos dias depois chegava-lhes ao Porto em consignação, um barco carregado de arroz proveniente da Indochina trazendo alguns passageiros de quem tive também que me ocupar. Vinha entre estes uma bonita dinamarquesa que em instâncias de divórcio regressava ao seu país, e foi minha missão igualmente distraíla um pouco durante os dois ou três dias da permanência do barco.

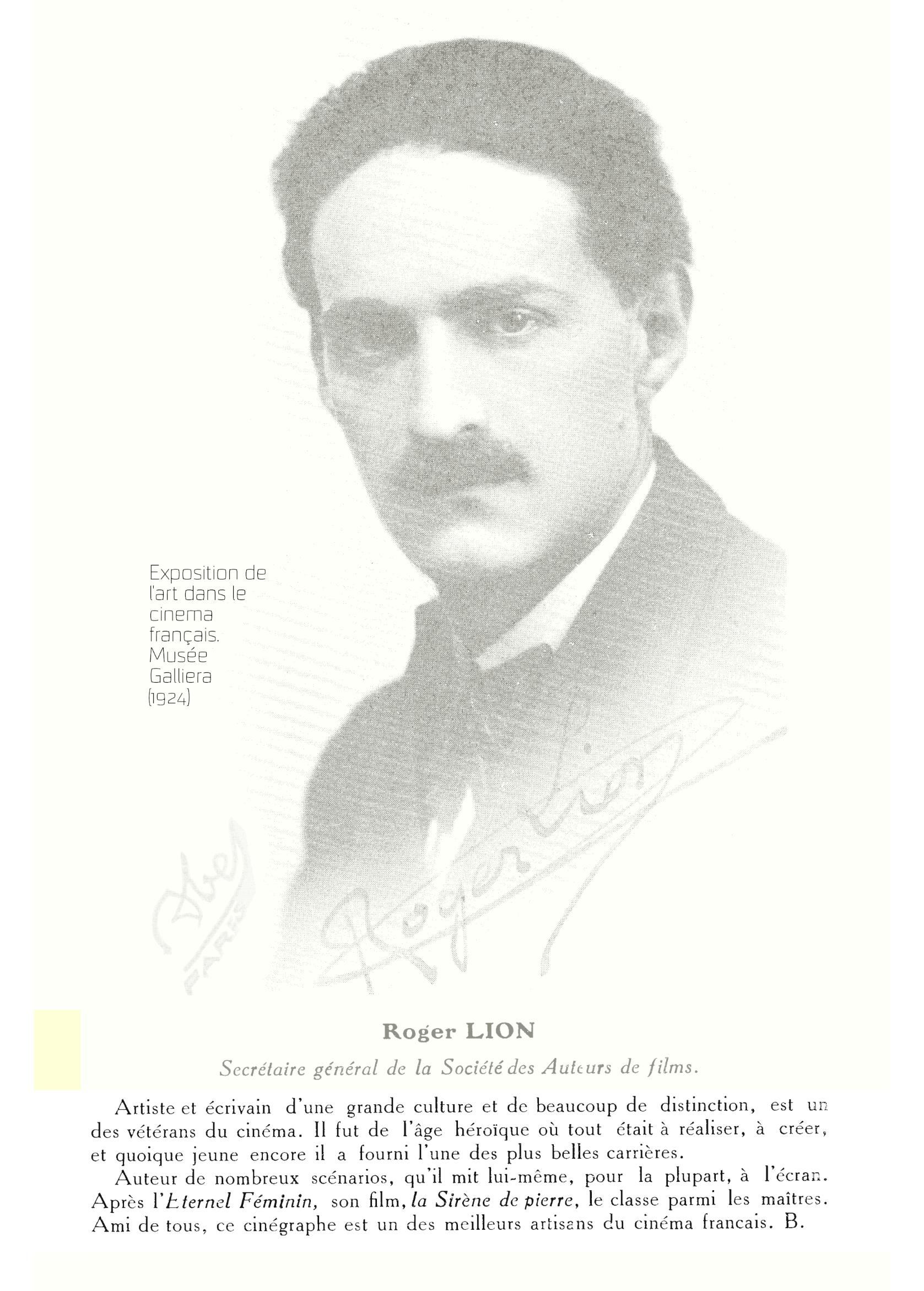

Poucos dias depois vou passar um fim de semana em Lisboa. No Maxim’s, restaurante com dança, sala de jogo, etc. funcionando no Palácio Foz, lá encontrei por acaso os meus antigos amigos Luís Manuel [de Castro e Almeida da Mota Prego] (1897–1982) e José Lopo [de Castro e Almeida da Mota Prego] (1898–1956), filhos da escritora Senhora Dona Virgínia [Folque] de Castro e Almeida [Pimentel Sequeira e Abreu] (1874–1945) que muito bem tinha conhecido nos meus dois últimos anos do Técnico – tanto a Mãe como os filhos –. Acabavam de chegar de Paris, e contaram-me que, com técnicos e artistas franceses, a Mãe tinha produzido um filme em Portugal, a Sereia de Pedra (Sirène de pierre, 1922). Terminada a produção tinham ido a Paris apresentar o filme a um conjunto de convidados e grande número de críticos cinematográficos, tendo o mesmo feito um grande sucesso. As perspectivas eram tão brilhantes que – afora Portugal e Brasil – o encarregado das vendas calculava que estas iriam produzir três vezes o custo de produção. Em vista do que tinha sido contratado novamente o mesmo metteur en scène, os mesmos técnicos, e, com um grupo de artistas franceses, estavam todos agora em Lisboa para a produção de um novo filme. Tendo enorme admiração pela Mãe (que tratavam por – Gi –, e era assim que Dona Virgínia de Castro era familiarmente conhecida por todas as pessoas amigas), telefonaram-me no dia seguinte a dizer-me que a Gi me pedia para ir vê-la.

�� VirgíniadeCastroeAlmeidanaediçãodaIllustração Portugueza,n.º230,de18dejulhode1910.

Confirmou-me ela tudo o que os filhos me tinham dito e queria fazer-me um pedido: Ir eu ao Rio e lá negociar a venda para o Brasil. Recebi a proposição com grande surpresa, fazendo-lhe observar que nada entendia em matéria de filmes. Ao que me respondeu que bem o calculava, mas que todos os profissionais na matéria a iriam roubar, que tinha muito mais confiança em mim para o fazer, e desde já desejaria confiar-me uma cópia do filme pedindo-me que, no entretanto, tratasse da venda do mesmo para Portugal. Desejando ser-lhe agradável, comecei por estudar o assunto, tendo ao fim de alguns dias podido verificar ser impossível encontrar comprador. Cheguei portanto à conclusão que a única solução seria confiá-lo a uma casa séria de distribuição aos cinemas do país mediante percentagem sobre as receitas que poderiam tirar da exploração do filme.

O distribuidor que me parecia mais indicado, era um Senhor Salomão Levy [Júnior] (1875–1945), homem sério, proprietário do Olympia [em Lisboa] e outros cinemas.

Com o pleno acordo da produtora, assim acabou a minha primeira missão e, quanto à partida para o Brasil, aguardava-se para as despesas de viagem a chegada do produto das vendas que deviam estar sendo feitas em Paris.

A filmagem tinha já começado na Nazaré, mas de França não vinha nem dinheiro nem mesmo resposta às cartas insistentes dirigidas ao encarregado das vendas. Em vista do quê, a Gi resolveu ir a Paris ver o que se passava, e pedia-me que a acompanhasse.

Lá chegámos a 13 de janeiro de 1923, encontrando na estação do comboio à nossa espera, uma Senhora – Mademoiselle Renée [Marthe Albertine] Vallée (1884–1944) – que a Gi conhecera em casa da Marquesa de Valle Flôr [cerca de três décadas depois, meio ano antes de morrer, viria a criar uma instituição privada de utilidade pública, o Instituto Marquês de Valle Flôr, a

�� CinemaOlympia.FotografiadeJoshuaBenoliel. Afixado,todasasnoites,«AmordePríncipe» («Graustark»,DmitriyBukhovetskiy,E.U.A.,1925).

CORTESIA:ArquivoMunicipaldeLisboa.