Los huevos junto con la carne de ave se convertirán en la proteína animal más consumida del mundo. En los últimos años, los ovoproductos han ido ganando terreno rápidamente a medida que su consumo en entornos domésticos y comerciales ha aumentado drásticamente. Además, la producción mundial de huevos ha crecido un 25% en los últimos 10 años. Este éxito trae consigo nuevos desafíos como son el coste de la producción avícola, las enfermedades, la reducción del uso de antibióticos y la seguridad alimentaria entre otros.

Anticipando y comprendiendo cómo podemos ayudar a los productores a superar estos desafíos, es exactamente cómo impulsaremos las herramientas necesarias para proteger la reputación de las aves como un alimento saludable para el consumo.

Para ello Ceva presenta el programa Less is more para la gallina de puesta, siendo el objetivo del mismo simplificar el plan vacunal. Este proporciona vacunas innovadoras, equipos, servicios, expertos y personal técnico. Para poder así ayudar a los productores de huevos de todo el mundo a alcanzar sus objetivos empezando desde la planta de incubación.

Con menos aplicaciones de vacunas, menos manejo, menos estrés y menos uso de antibióticos, sus aves estarán protegidas y serán uniformes y su productividad aumentará al aplicar nuestro enfoque Less is more.

En el 2020 tuvo lugar este lanzamiento en España y desde entonces, hemos podido conocer de cerca las inquietudes del sector de la puesta, darnos a conocer y empezar colaboraciones que cubren parte de los desafíos que se afrontan hoy en el sector.

El equipo de Ceva España espera seguir estando cerca de los productores y se compromete a la búsqueda y aportación de soluciones innovadoras que permitan ayudar a alcanzar los diferentes objetivos. Atentamente

María Aurora Colvée Bosch

Bienvenidos al primer capítulo de Less is more de Ceva Salud Animal, un proyecto dirigido a la avicultura de puesta en España. En esta primera entrega nos acompaña María Aurora Colveé, responsable de la Unidad de Avicultura de Ceva España, quién entrevista a Carlos Garcés Narro, presidente de la Asociación Española de Ciencia Avícola (AECA) y Vicepresidente de la Federación Europea de la WPSA, con el fin de tratar asuntos relacionados con las diferentes tendencias de la actualidad y el futuro de la avicultura de puesta de cara al horizonte 2025.

Análisis general sobre la situación actual de la Influenza Aviar en España. Medidas que se pueden adoptar para controlar el virus a través de la prevención y la bioseguridad. Aplicación de medidas de control de cara a la bioseguridad La vacunación frente a la Influenza Aviar en Europa El impacto que genera el conflicto entre Ucrania y Rusia en el sector avícola en cuanto al aumento de precios en las materias primas y energía.

Repercusión del aumento de precios al consumidor Relaciones internacionales en tiempos de conflicto Adopción de la digitalización como herramienta del productor Previsión del futuro sobre el comercio internacional

El horizonte 2025 en la avicultura de puesta Avances de la avicultura de puesta

Agustí Roig Viñas, director general del Grupo Dagu-Ous Roig

Agustí Roig Viñas, director general del Grupo Dagu-Ous Roig

Aún recuerdo mi primera reunión de sector hace 25 años. Recién acabados mis estudios me presentaba, nervioso e ilusionado, a conocer a algunos históricos del sector, dispuesto a poder aportar, o como mínimo comprobar, algo de lo aprendido en mis años de formación. No negaré que me llevé bastante sorpresa.

La teoría distaba bastante de la práctica y recuerdo que mi conclusión fue la de encontrarme frente a un conjunto de directivos desconfiados, intentando saber los secretos del otro sin que aquél conociera los propios y, salvo casos puntuales, con una clara falta de orientación al mercado. He de reconocer que actualmente la fotografía ha cambiado, si bien en determinados aspectos todavía dista de lo que debería ser un sector de futuro.

El año 2012 supuso un primer punto significativo de inflexión. La aplicación de la ley de bienestar aprobada muchos años antes evidenció la falta de planificación de una parte del sector, tanto en la dirección como en la puntualidad en la toma de decisiones, y supuso, a su vez, un cierto grado de racionalización en el número de explotaciones.

A pesar de ello, la fotografía ese año seguía mostrando un sector con una elevada atomización que continuaba padeciendo una excesiva debilidad y con el añadido de un importante esfuerzo inversor en un momento seguramente no aconsejable.

Los años posteriores, como también es marca de la casa, la avicultura de puesta ha ido viviendo al ritmo de una oferta en muchas ocasiones excesiva que se ha visto compensada gracias a crisis de oferta en otros países que han ido absorbiendo ese exceso de stock.

En los últimos años los nuevos hábitos de consumo y de conciencia social han puesto de nuevo al sector en una situ ación complicada.

Ante el movimiento creciente hacia el cambio hacia sistemas “cage-free”, en un principio, pecamos de falta de proactividad en explicar cómo trabajamos y las características de cada una de las distintas formas de cría.

En su lugar actuamos por reacción, dejando que otros lideraran al principio el discurso, lo que nos puso muchos casos en la situación de rebatir en lugar de la de exponer desde la total transparencia.

Se ha cambiado significativamente y hoy el sector está liderando campañas de comunicación en esta línea que seguro darán sus frutos.

Nuevos retos se suman a esta tendencia y que afectan al sector de forma más o menos directa. A parte de una situación coyuntural delicada derivada de los efectos de la pandemia y las repercusiones del conflicto en Ucrania , nuevos desafíos estructurales se ciernen sobre nuestro sector.

Aspectos como el sexaje “in ovo” o la minimización de efectos medioambientales de la producción ganadera son nuevos retos a los que debemos adaptarnos en el corto y medio plazo asumiendo un rol de liderazgo a la hora de comunicar nuestro compromiso y actuaciones, pero también las repercusiones económicas y productivas que acarrean este tipo de decisiones.

El caso de la no consideración de ayudas a la avicultura de puesta por las repercusiones de la crisis ucraniana seguramente sea un ejemplo ilustrativo respecto a la consideración que desde las administraciones se nos ha tenido respecto a otros sectores

De nuevo hemos tenido que actuar a posteriori para intentar corregir una discriminación injustificable.

Necesitamos de un sector fuerte y unido, que aborde de forma pro activa estos cambios, informando adecuadamente de qué se está haciendo y, también, de cuánto cuesta hacerlo.

Producimos uno de los mejores alimentos para el ser humano y lo estamos produciendo de forma competitiva, segura y con el máximo respeto por el bienestar de nuestras aves.

Debemos intentar defenderlo ante todos los stakeholders, no sólo el consumidor final y no sólo desde el aspecto colectivo sino también desde el individual por parte de cada una de las empresas que conformamos este sector.

Como ya he comentado, afortunadamente la avicultura de puesta española está avanzando en esta línea y estoy convencido que dará sus frutos.

Volvemos a encontrarnos en un período que marcará el devenir de nuestro sector en las próximas décadas, afrontémoslo desde una mentalidad abierta que nos permita ponerlo en valor dentro del actual paradigma social y económico. Ilustrativo respecto a la consideración que desde las administraciones se nos ha tenido respecto a otros sectores.

Bienvenidos al segundo capítulo de Less is more de Ceva Salud Animal, un proyecto dirigido a la avicultura de puesta en España. En este segundo capítulo hablaremos de enfermedades respiratorias con unos de los veterinarios de más repercusión en España,¡Esperamos que sea de vuestro agrado!

En esta ocasión Gorka Valdivia Palacín, veterinario de avicultura del Servicio técnico de CEVA, entrevista a Pedro Gil Sevillano, veterinario y reconocido consultor avícola, con el fin de tratar las últimas novedades en cuanto a enfermedades respiratorias en España y en el mundo. Pedro Gil es Licenciado en veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid y en su día a día es consultor veterinario en granjas avícolas de puesta. Además, entre otras funciones, es miembro de AECA-WPSA.

La laringotraqueítis infecciosa produce grandes pérdidas económicas, tanto en sector cárnico como en el de puesta y por ello la entrevista comienza con una profunda revisión de esta patología, así como de las herramientas disponibles para su control, como son las vacunas. Otras de las enfermedades que tiene un gran impacto en la producción avícola de puesta es la micoplasmosis aviar, siendo esta patología el segundo tema ampliamente tratado en esta entrevista.

Asimismo, la bronquitis infecciosa también es tratada en esta entrevista en profundidad, frente a los métodos de prevención y control. Igualmente comentan estrategias, realidades y herramientas para luchar frente a las principales enfermedades respiratorias en nuestro país. Una entrevista, que, sin duda, no dejará indiferente a veterinarios y técnicos del sector avícola de puesta

Santiago Vega, Catedrático de Sanidad Animal de la Universidad CEU Cardenal Herrera.

Santiago Vega, Catedrático de Sanidad Animal de la Universidad CEU Cardenal Herrera.

La pandemia de COVID-19 puso en evidencia las consecuencias en salud pública de la propagación y «spillover» o salto de especie de los virus desde reservorios de vida silvestre, y la importancia de abordar los fenómenos derivados de siete factores mediados por humanos, como los impulsadores más probables de la aparición de enfermedades zoonóticas.

Dichos factores son: aumento de la demanda humana de proteína animales intensificación agrícola insostenible mayor uso y explotación de la vida silvestre utilización insostenible de los recursos naturales acelerado por la urbanización, el cambio de uso del suelo e industrias extractivas aumento de viajes y transporte cambios en el suministro de alimentos cambio climático (2).

Paralelo a la preocupación por la emergencia de nuevos agentes zoonóticos, se encuentra la crisis climática, la cual ha puesto en diálogo a todos los sectores de la sociedad no solo porque genera migración humana por el impacto sobre los trabajos sensibles al clima, elevadas pérdidas económicas en producción animal sino también porque los desastres como las inundaciones y las sequías, contribuyen a la degradación de ecosistemas, y al daño de los recursos hídricos, los sistemas de producción de alimentos, los ecosistemas forestales, las zonas costero-marinas, lo cual debilita la seguridad alimentaria y genera entre otros, la pérdida de la biodiversidad.

Muchos informes de políticas basados en la ciencia continúan centrándose en el abordaje de Una Salud (One Health) no sólo como un marco de trabajo (transdisciplinar, transectorial y de equipos) sino como un marco de pensamiento (global, multidisciplinar y de múltiples escalas) y de planificación (basada en problemas y objetivos comunes y en financiación conjunta), en especial en contextos de recursos limitados, de inestabilidad política y vulnerabilidad social.

El impacto de acciones antropogénicas, derivadas del modelo de desarrollo imperante, puso de relieve la urgencia en un cambio de paradigma en la manera en que producimos, consumimos y nos relacionamos con la naturaleza.

Es por esta razón que el Panel de Expertos de Alto Nivel de Una Salud (OHHELP), emitió una nueva definición del abordaje Una Salud, así: « One Health es un enfoque integrado, unificador y transdisciplinar que tiene como objetivo equilibrar y optimizar de manera sostenible la salud de las personas, los animales y los ecosistemas.

Reconoce que la salud de los seres humanos, los animales domésticos y salvajes, las plantas y el medio ambiente en general (incluidos los ecosistemas) están estrechamente vinculados y son interdependientes.»

El enfoque moviliza a múltiples sectores, disciplinas y comunidades en diferentes niveles de la sociedad para trabajar juntos para promover el bienestar y hacer frente a las amenazas a la salud y los ecosistemas, al tiempo que aborda la necesidad colectiva de agua, energía y aire limpios, alimentos seguros y nutritivos, tomando medidas sobre el cambio climático y la contribución al desarrollo sostenible.

Reunir a todos los sectores utilizando el enfoque multisectorial One Health es una oportunidad para abordar los vínculos del cambio climático con la aparición de zoonosis, desastres, inocuidad de los alimentos, resistencia Antimicrobiana, producción y salud ganadera potencializando los esfuerzos de adaptación y mitigación al cambio climático.

Debemos entonces apostar por un desarrollo sostenible con menor impacto en los ecosistemas y el medio ambiente, permitiendo el equilibrio biológico, evitando que las enfermedades migren del bosque a las ciudades, así como el desplazamiento forzoso de las áreas rurales a las ciudades, ejercer un mayor control sanitario sobre los viajeros, evitar el contrabando de animales tanto domésticos como de fauna silvestre y monitorizar de manera permanente a las aves migratorias entre otras.

En ese sentido, Peter Daszak , presidente de EcoHealth Alliance, destacó que una de las medidas más importantes que se pueden hacer para evitar las zoonosis es prohibir el comercio de animales silvestres.

Puede que la epidemia empezara con un murciélago, pero fue la actividad humana la que lo dejó suelto. No estamos preparados para afrontar estas situaciones, porque las estrategias de combate contra enfermedades emergentes son básicamente reactivas: solo actuamos cuando acontecen.

Es decir, demasiado tarde.

Hoy tenemos claro que hay una relación muy estrecha entre el comercio internacional y las enfermedades emergentes y tenemos que defender la consolidación de la idea de una sola salud global «One World, One Health» que proteja a la vez ecosistemas, fauna y humanos (Peter Daszak).

El desarrollo económico de muchos países está haciendo que las personas invadan la vida silvestre.

Las pandemias tienen lugar cuando abrimos brechas en la naturaleza de forma desbordada e incontrolada, como las que causan el comercio, la caza y el consumo de animales silvestres, la deforestación o la sobreexplotación ganadera.

Todo ello rompe el efecto protector de la biodiversidad y favorece el trasvase de patógenos.

A esto hay que sumar un elemento crucial, la cada vez más alta densidad de población humana y su movilidad sin precedentes que promueven infinidad de vías de contagio.

Hay que cambiar el paradigma de actuación frente a las pandemias, porque otras nuevas emergerán en el futuro. Para ello se requiere no solo más investigación en los laboratorios, sino también inventariar los potenciales virus emergentes y saber qué condiciones ambientales favorecen el trasvase de patógenos a humano.

La Interacción con la fauna silvestre.

Causa de muchos de los eventos pandémicos que han surgido, con la participación en ocasiones de la fauna doméstica.

La interacción es cada vez mayor, motivada por la ocupación de hábitats hasta ahora exclusivos de muchas especies con un contacto esporádico con nosotros.

Además, desconocemos la mayoría de los agentes infecciosos de los que son portadores estas especies.

Posibles mecanismos de control.

No es sencillo.

Por ejemplo, las aves, principalmente silvestres, son portadoras de los virus gripales.

Podría ser factible tratar de reducir su contacto con las aves domésticas merced a la mejora de las explotaciones y su bioseguridad, o reducir su contacto con otras especies domésticas o silvestres, como el cerdo, donde pueden producirse reordenaciones in vivo de agentes virales.

También sería factible promover campañas de vacunación frente a la gripe convencional en el personal que trabaja con aves.

La interacción entre especies domésticas y de éstas con el ser humano.

Hay que limitar el contacto entre las especies domésticas, sobre todo en ambientes estresantes (mercados de abasto, elevada densidad de animales, etc.)

Posibles mecanismos de control.

La adopción de estrictas medidas de bioseguridad en las explotaciones puede evitar el contacto directo entre los microorganismos que portan muchas especies domésticas y el propio ser humano.

Sin embargo, en algunos contextos, como pueden ser los mercados de animales vivos o las pequeñas explotaciones, es mucho más complicado.

Sistema de vigilancia a nivel mundial.

Las últimas pandemias han evidenciado la necesidad de contar con un sistema de vigilancia de agentes zoonóticos activo que vele por la seguridad de todos los habitantes del planeta y que cuente con la máxima transparencia por parte de todos los gobiernos nacionales.

Es necesaria una acción coordinada de la Organización Mundial de Salud (OMS), la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y los gobiernos, al objeto de adoptar mejores mecanismos de vigilancia, diagnóstico, alerta y actuación ante la aparición de una posible enfermedad potencialmente pandémica.

Debemos convertirnos en personas «Resilientes». Entendida la resiliencia como la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, transformar el dolor en fuerza motora para superarse y salir fortalecido de ellas. Una persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propia alegría y su propio destino.

Bienvenidos al tercer capítulo de Less is more de Ceva Salud Animal, un proyecto dirigido a la avicultura de puesta en España. En esta tercera entrega nos acompaña Marta Perelló, Responsable de marketing de la Unidad de Avicultura en Ceva España, quién entrevista a Luis Pascual, coordinador de veterinarios, gestión y control de producción de Avigan Terralta en Catalunya (España), con el fin de tratar asuntos relacionados con patologías, planes vacunales y enfermedad de Gumboro.

Hablaremos sobre los siguientes temas:

Actuales planes de vacunación de las gallinas ponedoras en sala y en campo Enfermedad de Gumboro

Planes vacunales en recría Planes vacunales en el futuro

SABER MÁS SOBRE GUMBORO

Jorge Sagardia Pradera, Director Ibertec SAU.

Jorge Sagardia Pradera, Director Ibertec SAU.

El sector de incubación de pollitas de 1 día de vida para la producción de gallinas ponedoras ha sido bastante “estable” durante mucho tiempo, sin embargo, en los últimos años, al igual que ocurre con otras producciones ganaderas, se ha visto afectado por nuevas tendencias comerciales, leyes, demandas sociales y problemas sanitarios que sin duda van a suponer un desafío en los próximos años, nos referimos principalmente a:

Bienestar Animal (Prohibición de sacrificio de los machos) Medio Ambiente/ Gestión de residuos Digitalización/ trazabilidad

Bioseguridad

En Alemania, desde enero de 2022 está prohibido sacrificar en las incubadoras los pollitos machos hermanos de las pollitas futuras ponedoras.

Otros países como Francia y Austria también han adoptado medidas legislativas en este sentido y en otros muchos países es un tema que está encima de la mesa y motivo de no pocos debates.

Para no sacrificar los machos se está recurriendo a dos soluciones:

Por una parte criar dichos machos

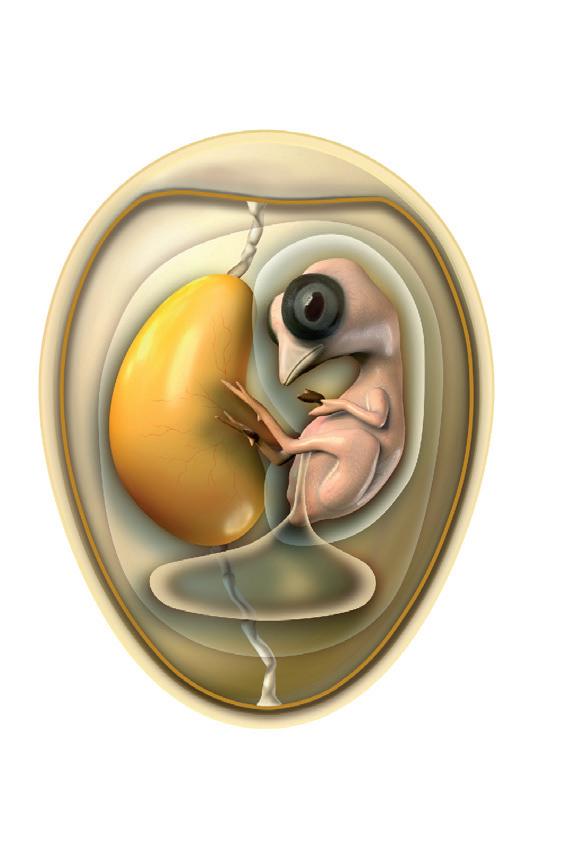

Por otra parte realizar un sexado del embrión dentro del huevo (in ovo) durante el proceso de incubación y retirar esos embriones antes de que nazcan.

No es motivo de este artículo valorar las distintas opciones así que, me voy a centrar en lo que supone la implantación de técnicas de sexado in ovo en una sala de incubación.

El diseño de las salas de incubación está pensado para llevar a término el 100% de los huevos que se ponen a incubar, de manera que hay una correlación entre el número de máquinas incubadoras y nacedoras para favorecer la eficiencia de la planta. Al tener que retirar la mitad de los embriones en algún momento del periodo de incubación, esa eficiencia se pierde.

Actualmente hay muchos grupos de investigación en todo el mundo, buscando técnicas de sexado in ovo más precoces, rápidas y precisas que las actuales, no sabemos qué ocurrirá en el futuro, pero está claro que afectará de forma decisiva al diseño y manera de trabajar de las plantas de incubación tal y como lo entendemos hoy en día.

Tendencias en Incubadoras para 2025

La implantación del sexado in ovo en una incubadora requiere de un gran esfuerzo económico, ya que se precisa de la instalación de maquinaria específica, disponibilidad de espacio para colocar dicha maquinaria o construcción de nuevos espacios destinados a este fin, mano de obra adicional y en mayor o medida reactivos y otros materiales necesarios para llevar a cabo el proceso.

Todo esto repercutirá en el coste de producción de la pollita de 1 día y lógicamente en el precio que los productores de huevos tendrán que pagar por ellas.

Y por último y enlazamos con el siguiente punto, genera un residuo que es un embrión de “X” días de incubación, que habrá que ver qué se hace con él.

Una sala de incubación tiene un alto gasto energético, en condiciones normales, las máquinas de incubar y el sistema de climatización están funcionando 24/7 y ello conlleva una gran demanda de energía.

También el gasto de agua es considerable debido a los sistemas de refrigeración así como a las tareas de limpieza y desinfección.

Las incubadoras deberán hacer lo posible por ser más sostenibles y eficientes energéticamente, por criterios económicos, pero también porque la sociedad actual lo demanda, la huella de carbono y la huella hídrica son conceptos con los que ya se está trabajando y habrá que marcarse unos objetivos de mejora para como decía antes, optimizar el uso de recursos energéticos, así como tratar de usar fuentes de energía más sostenibles.

Otro punto importante es la gestión de residuos, destruirlos será cada menos una opción, por coste y por compromiso medioambiental, el concepto de economía circular debemos de aplicarlo también en nuestras incubadoras y ver que uso posterior se puede dar a los residuos generados de manera que entren de nuevo en la cadena de producción.

Un desafío por el alto volumen que se puede generar, va a ser la gestión de los embriones descartados en el proceso de sexado in ovo, en algunos países ya se utilizan, debidamente procesados, como materia prima para alimentación animal y en la industria cosmética.

Tendencias en Incubadoras para 2025

Una completa trazabilidad y un exhaustivo control del proceso de incubación y procesado de las pollitas es un requerimiento que hoy en día muchos clientes auditan con un criterio estricto. Igualmente ocurre con los organismos auditores de las distintas certificaciones de calidad bajo las que sería deseable trabajar.

Digitalizar los procesos y contar con un buen software de gestión, ayudan a tener en tiempo real información de todo lo que sucede en la incubadora, así como poder adoptar medidas correctivas en caso de detectar desviaciones sobre los estándares, y de esta manera mejorar la calidad del producto final.

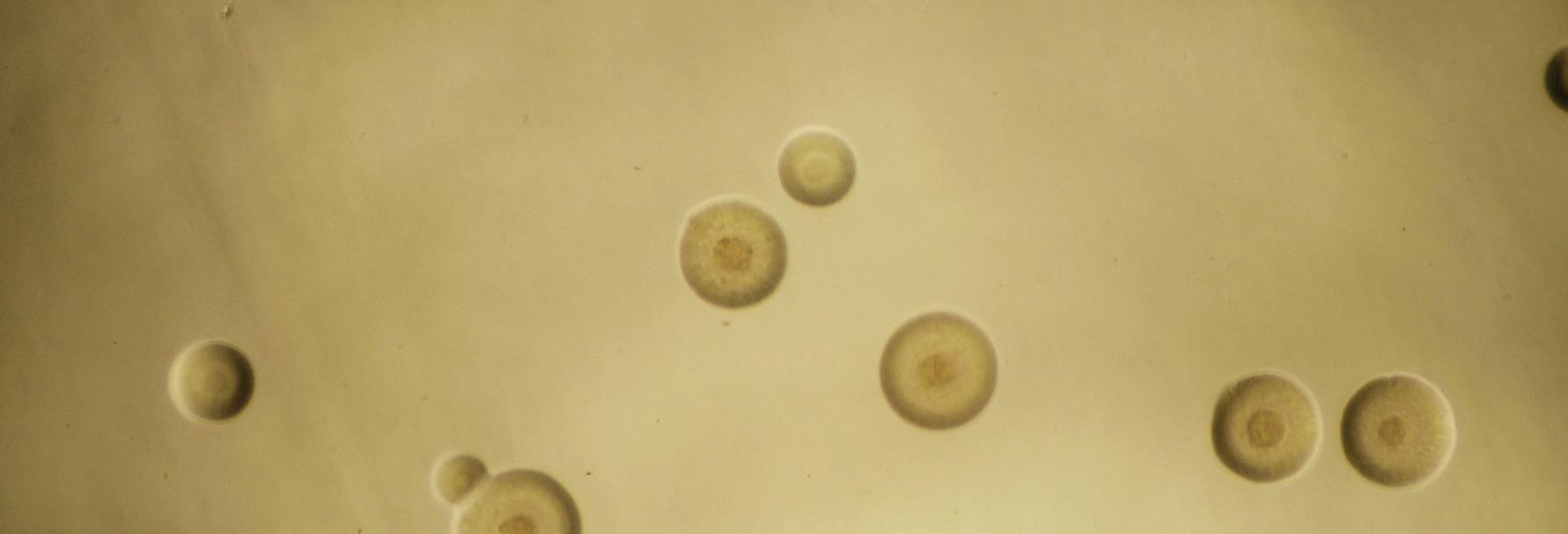

La bioseguridad siempre es un desafío en las salas de incubación, donde convivimos con la permanente amenaza de contaminaciones, principalmente por salmonella, que pueden ser transmitidas a las pollitas.

A esto se ha venido a sumar la irrupción de la Influenza Aviar que tantos problemas está originando en todo el mundo, y que va a suponer una revisión de protocolos para evitar que pueda llegar a las pollitas recién nacidas.

A modo de conclusión puede decirse que las incubadoras tenemos por delante años inciertos, ya que decisiones legislativas o de carácter comercial pueden afectar de forma decisiva a nuestra forma actual de trabajar.

No podemos perder de vista las tendencias en países de nuestro entorno y debemos tener previsto un plan de acción en caso de que situaciones similares se den en nuestro país.

Tampoco podemos hacer oídos sordos a la responsabilidad de intentar tener una industria cada más sostenible y respetuosa con el medio ambiente, la sociedad lo va a demandar.

Por último, debemos ser conscientes de los distintos riesgos sanitarios a los que nos enfrentamos y hacer revisiones permanentes de nuestros protocolos de bioseguridad para adaptarlos a los desafíos de cada momento.

Mycoplasma Synoviae y otros patógenos respiratorios en las fases de cría y producción de gallinas ponedoras

Las enfermedades respiratorias son reconocidas mundialmente por ser una de las enfermedades de mayor impacto productivo y económico en el sector avícola.

La sinergia de diferentes patógenos puede provocar enfermedades respiratorias graves,y reducir en gran medida el potencial zootécnico de las aves.

En estudios se ha observado una alta prevalencia de Mycoplasma gallisepticum (MG) y Mycoplasma synoviae (MS) en la producción de gallinas ponedoras. Ambos patógenos son importantes en las enfermedades del sistema respiratorio y además pueden afectar a las articulaciones y al sistema reproductivo de las gallinas.

Así mismo, pueden interactuar bacterias como Avibacterium paragallinarum (agente causal de la coriza infecciosa), Ornitobacterium rhinotracheale, y el virus de la bronquitis infecciosa, incrementando la gravedad y la duración de las enfermedades respiratorias.

La investigación para determinar la etiología, prevalencia y grado de afectación de estos patógenos y las asociaciones entre ellos, son importantes para el control de las enfermedades respiratorias en la producción avícola. Así mismo como en el desarrollo de medidas de prevención y en la adecuación de estrategias de manejo y legislación para la protección de la salud y obtener una producción de huevos competitiva e higiénica.

Mycoplasma Synoviae y otros patógenos respiratorios en las fases de cría y producción de gallinas ponedoras

Mycoplasma synoviae es una bacteria importante en el sector avícola que presenta una gran variabilidad de cepas que van desde poco agresivas a muy virulentas.

Esta bacteria es responsable por la sinovitis infecciosa que genera pérdidas económicas en el sector debido a la disminución de la producción de huevos, del crecimiento del huevo ocasionando anomalías como por ejemplo, el ápice del cascarón, o infecciones subclínicas en las ponedoras comerciales. Además de descensos en las tasas de incubabilidad, degradación de las canales en el sacrificio debido a aerosaculitis y lesiones de artritis.

La infección por Mycoplasma synoviae puede ser transmitida horizontal y verticalmente.

La transmisión con M. synoviae horizontal es mediante la propagación por el aire, o contaminación ambiental o fómites.

Mycoplasma Synoviae y otros patógenos respiratorios en las fases de cría y producción de gallinas ponedoras

Por otro lado, en el contexto de la transmisión vertical “in ovo”, juega un papel importante en la propagación del agente en pollos y pavos.

No obstante, cabe destacar que las aves nacidas de reproductoras infectadas pueden permanecer libres de infección.

La mayoría de las presentaciones de esta especie son subclínicas. En un estudio de prevalencia de patógenos respiratorios en gallinas ponedoras en Brasil, se observó mayor presencia en todas las granjas estudiadas de Mycoplasma synoviae.

Para lograr reducir el impacto de las infecciones de Mycoplasma se pueden emplear estratégias que cuenten con programas de vigilancia, control y erradicación. En el contexto inmunológico, la vacunación tiene como objetivo principal, prevenir la contaminación del sistema respiratorio, impedir la pérdida de huevos por infección en ponedoras y reproductoras, disminuir costos de medicación y evitar la transmisión vertical del patógeno de la madre a la descendencia a través del huevo.

Mycoplasma Synoviae y otros patógenos respiratorios en las fases de cría y producción de gallinas ponedoras

Vacuna MS-H

CEVA ha desarrollado una vacuna MS-H para la inmunización activa de futuros pollos reproductores de engorde, futuras gallinas reproductoras ponedoras y futuras gallinas ponedoras a partir de las 5 semanas de edad, para reducir las lesiones de los sacos aéreos y reducir el número de huevos con anomalías en la formación de la cáscara provocadas por Mycoplasma synoviae.

El virus de la Bronquitis Infecciosa (IBV) es una enfermedad viral más importante en la industria avícola por sus pérdidas económicas, cuyo agente etiológico es del género gamma Coronavirius.

Mycoplasma Synoviae y otros patógenos respiratorios en las fases de cría y producción de gallinas ponedoras

La bronquitis infecciosa aviar es una enfermedad aguda y contagiosa que se caracteriza por síntomas en las vías respiratorias, aunque puede afectar en órganos como riñones y el tracto reproductivo, lo que resulta en disminución de la producción, mala calidad del huevo y mortalidad significativa, entre otros.

Según un estudio en España, se observó una mayor prevalencia en ponedoras con 44% , y los hallazgos mostraron una situación cambiante de la prevalencia de las variantes de IBV, siendo diferente según la orientación productiva. Estas variantes enfatizan la importancia del continuo monitoreo de la enfermedad para optimizar las estrategias de vacunación.

En el contexto de vacunación, CEVA ha desarrollado CEVAC IBird para la inmunización activa de ponedoras y pollos de engorde, con la finalidad de reducir el efecto perjudicial sobre la actividad ciliar resultante de la infección , que puede manifestarse por signos clínicos respiratorios.

Bienvenidos al cuarto capítulo de Less is more de Ceva Salud Animal, un proyecto dirigido a la avicultura de puesta en España. En esta cuarta entrega nos acompaña Alberto Villa, Técnico especialista en Avicultura de Ceva España, quién entrevista a Pablo Catalá, Director general del centro avícola y de alimentación animal de la comunidad de Valencia (CECAV), con el fin de tratar asuntos relacionados con la Salmonella en avicultura.

Hablaremos sobre los siguientes temas:

Causas del incremento de Salmonella Causas de la prevalencia de la S.Enteritis

Controles oficiales y autocontroles del CECAV

Puntos clave de protección frente a Salmonella Proceso de CECAV Salmovac

SABER MÁS SOBRE SALMONELLA

David Lizaso Díez de Ulzurrun Veterinario

David Lizaso Díez de Ulzurrun Veterinario

Ya han pasado nada más y nada menos que 10 años desde aquel 2012, cuando entró en vigor el Reglamento Europeo sobre bienestar animal en gallinas ponedoras. Aquella normativa obligó a los productores europeos de huevos a tomar decisiones estratégicas de cara al futuro que se avecinaba. En resumidas cuentas, el productor debía quitar las jaulas antiguas y optar por: Jaulas enriquecidas Gallinas en suelo Gallinas camperas Gallinas ecológicas

Dentro de estas disyuntivas, y en los primeros años, el sector productor español, en su inmensa mayoría optó por la primera opción y reconvirtió sus naves incorporando las nuevas jaulas enriquecidas.

Pronto las cadenas de distribución se lanzaron a abanderar la producción de huevos sin jaulas como herramienta comercial y poco a poco y a lo largo de estos 10 años, las granjas han ido incorporando el resto de sistemas de producción.

Recientemente las noticias que llegan de la Unión europea sobre la posible fecha de caducidad de las jaulas enriquecidas parecen que provocaran nuevos cambios en el sector avícola de puesta y por otro lado, no debemos olvidar que el consumidor demanda, cada vez más, un tipo de producción ganadera sin jaulas.

A nivel profesional he tenido la suerte de trabajar desde hace más de 20 años con los 4 sistemas de producción siendo de los pioneros en el asesoramiento de explotaciones de huevos camperos y ecológicos en este país.

Fue allá por el año 2001 cuando Esteban Acha, un granjero vasco con una visión comercial adelantada a sus tiempos, decidió poner una granja de gallinas camperas en Lazkao (Gipuzkoa). Yo acaba de terminar la carrera de veterinaria y me pareció un atractivo reto y una oportunidad única de aprender que no podía dejar escapar, y que al final, el tiempo me ha dado la razón.

Recuerdo aquella primera granja de 3000 gallinas cuyo parque era el precioso manzanal del convento de los frailes benedictinos de Lazkao. Por aquel entonces, yo no era consciente de la gran importancia que aquel parque tenía en el desarrollo de los comportamientos naturales de las gallinas pero con los años me he ido dando cuenta que los parques han sido los grandes olvidados en muchas granjas debido al enorme desconocimiento por parte de los veterinarios y productores de lo que realmente aportan a las aves.

Al principio, tengo que reconocer, que debido a la teoría recibida en la facultad en mis años universitarios, todo lo que fuera sacar a las gallinas al exterior me aterrorizaba.

Sólo me venían a la cabeza, las parasitosis, las enfermedades, los depredadores, el agua de los charcos, etc..., mientras que si pensaba en las gallinas dentro de la nave creía tener todos estos factores controlados.

Esto que me ocurrió a mí, sé que le ha pasado a muchos colegas y me consta que algunos todavía no han superado esos miedos.

Hoy con más de 20 años de experiencia e infinidad de lotes, os quiero transmitir que no tengáis ningún miedo a sacar las gallinas a los parques, porque sin duda alguna, con el tiempo os daréis cuenta que son más que beneficiosos para los animales.

Normalmente cuando se diseña una nave de gallinas camperas o ecológicas, se presta mucha atención al tipo de comedero, de bebedero, de nidal, el aislamiento, la iluminación, etc…, pero se dedica poco tiempo o nada al diseño del parque.

Es más, en algunos casos, simplemente se contempla que existan 4 m2 por gallina de parque y da igual como esté. Pues bien, para mi hoy en día, diseñar un parque atractivo para que las gallinas salgan al exterior, es tan importante o más que el resto de la instalación.

¿Y por qué? Principalmente porque pasan una parte importante de su vida en ellos y porque además les aporta una serie de beneficios que a continuación, os explicaré.

Lo primero de todo y primordial es que con el simple hecho de que las gallinas salgan a los parques todos los días, estamos cumpliendo con una de las 5 libertades, quizás la más importante para el consumidor, que define el principio de de bienestar animal, que no es más que cubrir la necesidad de ser capaz de mostrar el comportamiento natural de la especie.

Y el comportamiento natural de las gallinas se resume básicamente en escarbar, picotear, buscar insectos, darse baños de arena, disfrutar de la luz solar, aselarse, interactuar con el entorno, etc…

Por lo tanto es de vital importancia que incentivemos a las gallinas para que salgan al exterior lo antes posible y eso se consigue principalmente abriendo las trampillas en edades tempranas y teniendo un parque atractivo para ellas.

¿Y qué es un parque atractivo para las gallinas camperas y ecológicas?

Un parque atractivo es aquel que principalmente ofrece a las gallinas tres aspectos básicos:

Capacidad de desarrollar el comportamiento etológico de la especie.

Protección. Aporte de fibra e invertebrados

Inicialmente, cuando un avicultor monta una nueva instalación, dispone de la zona de parque que tiene en el terreno, por lo que tiene que empezar la producción con lo que hay, aunque en la mayoría de los casos esos parques no aporten a las gallinas todo lo que ellas necesitan.

Con los años, será trabajo del granjero, el adecuar lo máximo posible esa zona exterior para conseguir que salga el mayor número de gallinas.

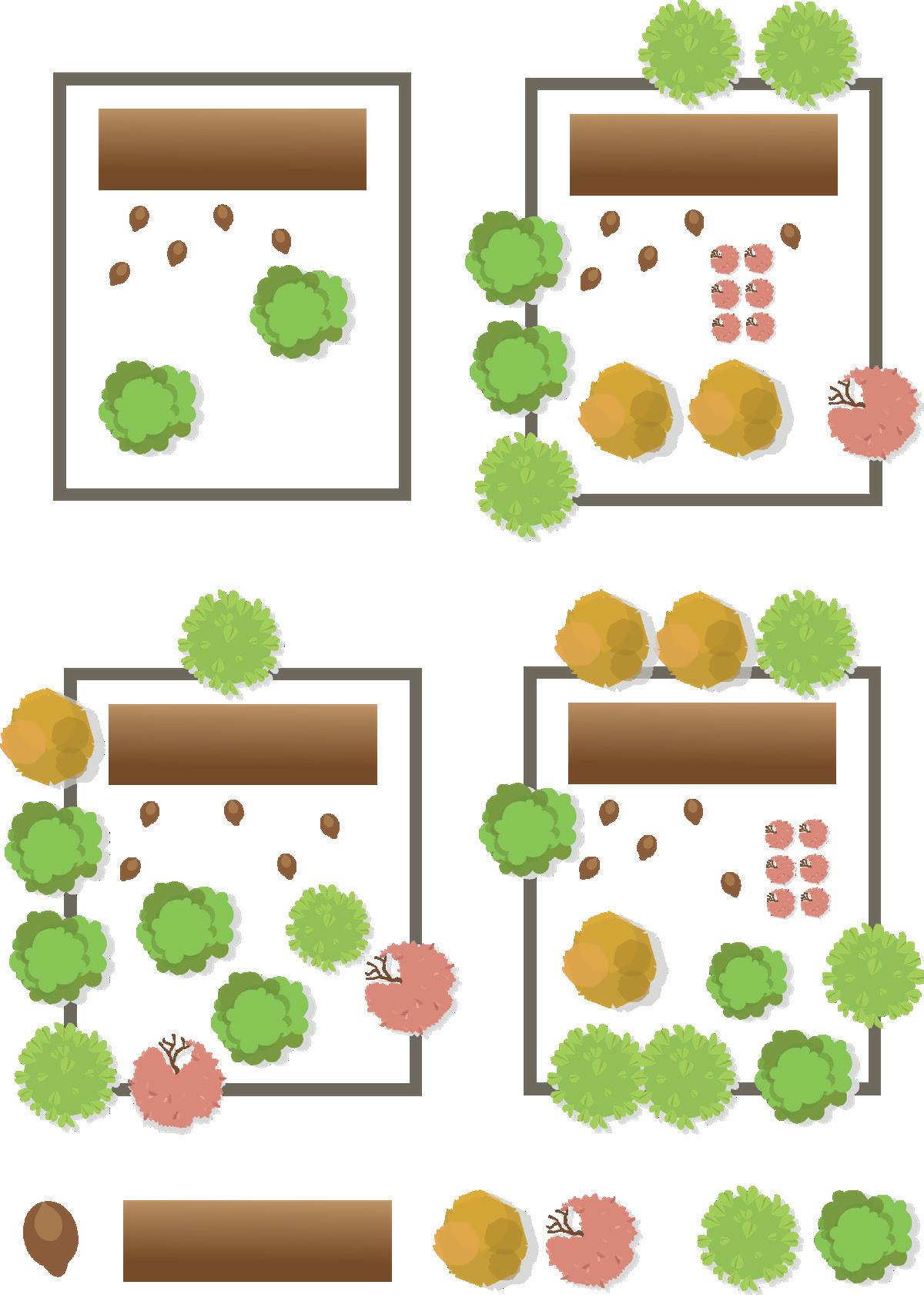

Podríamos diferenciar entre cuatro tipos de parques:

Parque de pradera. Es un parque que incentiva poco la salida de las aves y las que salen se concentran alrededor del gallinero. Muchos de los parques en los inicios de las granjas podrían ser de este tipo. Estos parques necesitan un plan de mejora completo.

Parque arbustivo. Es un parque con seto perimetral más o menos continuo, que aporta a las gallinas mayor seguridad y una guía de desplazamiento. Estos parques disponen de vegetación arbustiva a la salida de la nave, pero necesitarían un plan de mejora enfocado a la plantación de árboles.

Parque forestal. Es un parque que se instala en zona forestal o boscosa ya existente. En este caso se recomienda plantar hilera de arbustos con el fin de enlazar la nave con la zona arbolada.

Parque diversificado. Es un parque con seto perimetral, con hileras de arbustos frente a las trampillas de salida y con una zona de arbolado a unos 20-30 metros de la nave. Este sería el tipo de parque ideal.

Conseguir tener una explotación con un parque diversificado ofrecerá a las gallinas la posibilidad de desarrollar su comportamiento de manera natural, sintiéndose seguras a lo largo de toda el área exterior.

Aquellos parques que no dispongan en el origen de un sistema vegetativo y arbóreo ideal, tendrán que ser mejorados a lo largo de los años mediante la plantación por parte del avicultor de árboles y arbustos que aporten al mismo las condiciones óptimas para las aves.

En la actualidad, muchas explotaciones compatibilizan la producción de huevos camperos y ecológicos con un aprovechamiento forestal, principalmente de manzano, almendro, kiwi, etc…

Otro de los factores fundamentales es el aporte de fibra que los parques ofrecen a las gallinas a través de su vegetación. La festuca, el raygrass, la alfalfa, el trébol blanco etc… podrían ser buenos aliados a la hora de sembrar en el exterior. Sin duda, esta suplementación externa de fibra nos va a ayudar a reducir los posibles problemas de picaje.

Finalmente, existe otro factor, que suele pasar desapercibido, que son los beneficios que ofrece la luz solar, bien a través de la mejora de la síntesis de vitamina D relacionada con el metabolismo del calcio, así como en la mejora del plumaje y el color de las crestas y barbillas de las aves.

También la luz solar actúa directamente sobre el sistema endocrino ayudando a regular los ciclos circadianos.

Y como colofón, no podemos olvidar, que teniendo unos parques atractivos, con suficiente vegetación, estamos contribuyendo a la integración y mejora paisajística, a la mejora en la conservación del suelo, por el aporte de materia orgánica y capacidad de retención de agua y estamos generando un inestimable beneficio medioambiental por la captura de CO2 .

En la actualidad, existen diversos sellos o certificaciones en bienestar animal, que resultan imprescindibles para poder acceder a los mercados y a mí personalmente, me resulta curioso que algunas de estas certificaciones, no valoricen como se merece el acceso a las gallinas a los parques exteriores.

Sólo la marca de bienestar ANDA (Asociación Nacional de Defensa de los Animales) verifica y valoriza esa salida diaria de las gallinas a los parques y a su vez defiende un tipo de avicultura familiar con todo los valores que este término conlleva.

Ceva Salud Animal, S.A.

Avenida Diagonal, 609 - 615, 9ª planta, 08028 - Barcelona Teléfono: (+34) 93 292 06 60 www.ceva.comceva.salud-animal@ceva.com