SUPPLEMENt GRatUIt aU VISU N°1386 DU 12 oCtoBRE 2010

hors-série

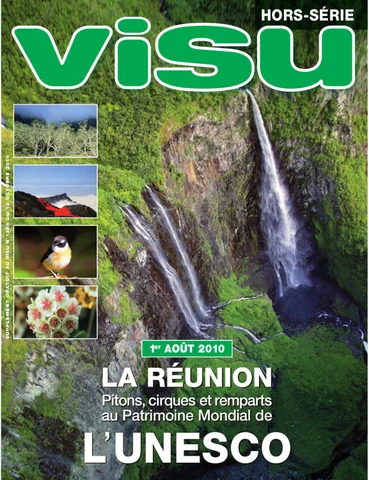

1er août 2010

La réunion Pitons, cirques et remparts au Patrimoine Mondial de

L unesCo ’

le Début D’une nouvelle ère

P

remier août 2010. L’annonce tant attendue depuis des mois, voire des années, tombe enfin : les pitons, cirques et remparts de La Réunion font leur entrée dans le cercle très fermé des sites inscrits au Patrimoine mondial de l’Humanité. La fin d’une course contre la montre qui aura permis à tous ceux qui l’ont vécue de passer, trop souvent, du doute aux certitudes, de l’optimisme le plus absolu aux moments de découragement les plus abyssaux. Les longues heures de travail ont fini par payer. La Réunion peut s’enorgueillir désormais d’être un écrin reconnu au même titre que le Grand Canyon aux États-Unis ou les Galapagos. Cependant, cette reconnaissance ne peut être une fin en soi. D’abord parce qu’elle n’est pas éternelle et ensuite, en nous accordant son aura et sa légitimité, elle nous met en demeure de continuer de travailler pour que cette île, notre île, se construise de la meilleure des façons. Cette nouvelle notoriété, on l’a bien vue lors du dernier Top Résa à Paris, fait de La Réunion une destination incontournable. Faut-il enco-

re que sur place, c’est-à-dire ici, nous soyons capables d’accueillir les touristes séduits par cette offre affichant ce label universel. Didier Robert, le président de la Région, vise 600 000 touristes. Belle ambition mais qui nécessitera de gros aménagements. Que l’on arrête de se bercer d’illusions : les tables d’hôte, les gîtes de France, les Fermes Accueil ne suffiront pas. Il faut se donner les moyens de ses ambitions : créer des structures hôtelières de qualité en plus grand nombre, ouvrir de nouvelles voies aériennes. En un mot, prendre des risques calculés. Car derrière ces déclarations d’intention, il y a une population, jeune le plus souvent, qui attend des réponses à sa demande d’emploi. Le tourisme en est une. Le classement au Patrimoine de l’Unesco est un merveilleux accélérateur. À nous de savoir l’utiliser. Voilà le prochain challenge, le début d’une nouvelle ère. Nous sommes condamnés à réussir. Comme l’ont fait tous ces pionniers qui ont porté si haut les couleurs de La Réunion. Philippe PEYRE

entretien avec DiDier robert Président de la Région Réunion

4

l’éco-tourisme

8

l’historique Du projet

12

la carte

18

coup De chapeau

20

les actions

22

les soutiens

26

la charte

28

entretien avec Daniel Gonthier Président du Parc national des Hauts

30

un label à DéfenDre

32

Sommaire

© PHOTO : PARC NATIONAL DES HAUTS

la réunion parmi les très GranDs… 34

3

interview

La Réunion doit répondre à une exigence d’authenticité et relever le défi d’un véritable éco-tourisme

Didier Robert président de la région réunion

: En tant que Réunionnais et en tant que président de la Région, que ressentez-vous devant le classement de La Réunion au Patrimoine mondial de l’Unesco ?

D © Photo : Photo Région Réunion

idier Robert : Après tout, on pourrait dire qu’il ne s’agit là que d’une consécration pour notre île. A La Réunion, nous savons depuis longtemps que nous sommes les dépositaires d’un magnifique héritage naturel. Ce que cette inscription apporte en réalité, c’est qu’elle témoigne surtout du chemin parcouru et des efforts entrepris par les Réunionnais vers un développement respectueux des hommes, de la nature et du patrimoine. Toutes les îles ne peuvent pas en dire autant. Ce que je crois, c’est que l’Unesco a aussi été très sensible à notre projet qui n’omet aucune dimension de notre développement, de la préservation de notre richesse naturelle à sa gestion raisonnée, de la promotion touristique à la recherche scientifique.

4

Faut-il voir dans ce classement un atout touristique supplémentaire, certes important, ou l’occasion d’une remise à plat général et d’un nouveau départ pour le tourisme réunionnais ? Faut-il parler à présent d’écotourisme réunionnais ? n Même si l’inscription d’un site sur la liste du Patrimoine mondial est avant tout un outil de transmission aux générations futures des biens naturels dont nous sommes responsables, elle favorise bien évidemment la fréquentation touristique. Dans ce nouveau cadre, nous avons l’opportunité d’adapter La Réunion aux mutations de la demande des touristes. Notre île doit être en mesure, aujourd’hui, de répondre à une exigence supplémentaire d’authenticité, mais être également en mesure de relever le défi d’un véritable éco-tourisme pour mieux valoriser notre patrimoine, qu’il soit culturel ou naturel.

J’ai à cœur de participer au développement de notre île en conservant son harmonie et son équilibre, par l’essor des activités d’hôtellerie, de tourisme et de loisirs. C’est important pour le bien-être des Réunionnais, mais c’est aussi le moyen de séduire un plus grand nombre de touristes. L’objectif est de permettre la meilleure complémentarité de ces politiques de protection et de développement économique. C’est pourquoi, la Région entend accorder aux secteurs des éco-services et de l’éco-tourisme une valeur stratégique. Au salon Top Resa, vous avez déclaré : “ Je crois que le développement de La Réunion passe par le développement touristique. ” Cela signifie-t-il que La Réunion doit désormais construire son avenir principalement sur le tourisme ? n À l’heure où La Réunion vit une période difficile, marquée par une crise économique et sociale, je suis déterminé à valoriser tous ses atouts, à commencer par les richesses de son patrimoine naturel et culturel. Le tourisme doit, en effet, devenir un pilier du développement endogène de notre île. C’est un secteur d’investissements, le centre d’enjeux économiques et sociaux importants pour un territoire insulaire comme le nôtre. Par ailleurs, l’activité touristique et de loisirs est étroitement liée à l’ensemble du tissu économique. Mais pour que le tourisme devienne un formidable atout pour notre île, il faut des politiques volontaristes. C’est aussi une ambition qui n’a de sens que si elle est collective et partagée. Si nous voulons être les véritables acteurs de notre développement, il nous faudra également investir dans d’autres secteurs clé. La mer est, par exemple, porteuse de multiples ressources : ressources énergétiques, à l’heure où l’indépendance énergétique est un enjeu stratégique majeur ; ressources alimentaires, à l’heure où les eaux européennes sont menacées par l’épuisement des ressources halieutiques. Aucun secteur ne doit être négligé. Tous ont un rôle à jouer, les Tic, dans notre ouverture au monde, l’agro-nutrition pour exporter nos produits et nos savoir-faire, la recherche, l’innovation.

tions : Maurice et les Seychelles ont su asseoir leur grande notoriété touristique sur l’exotisme et le balnéaire de qualité. Les paysages intérieurs de La Réunion, de Madagascar qu’ils s’agissent du massif volcanique de La Réunion, de la réserve naturelle du Tsingy, des forêts de l’Atsinanana sont d’une rare beauté et adaptés au tourisme de nature ou d’aventure. Cette complémentarité doit être davantage soulignée. Je pense encore aux activités de plongée, de golf ou à d’autres activités qui pourraient être proposées aux touristes étrangers. La proposition de circuits sportifs entre les îles de l’Océan indien pourrait, dès lors, faire l’objet d’un label. Cela irait exactement dans le sens de la politique que nous voulons impulser. Ce label fera l’objet d’une promotion commune sur les marchés cibles. Ma conviction est que notre promotion touristique ne peut plus fonctionner seule. Elle nécessite pour son développement et pour exprimer pleinement ses potentialités en terme de croissance et d’emploi, un partenariat régulier entre les îles de l’Océan indien. Le classement au Patrimoine mondial confère une forte image, mais aussi à présent une forte responsabilité écologique à La Réunion. Quelle place comptez-vous donner à l’écologie dans la politique régionale ? n Cette reconnaissance mondiale est l’occasion d’une prise de conscience collective. Conscience d’une pression sur nos ressources qui dépasse déjà les capacités de reconstitution de la nature. Conscience de ce qui modifie et détériore notre patrimoine naturel, fragile et irremplaçable. Parmi ces espèces “en danger critique d’extinction”, il y a le tuit-tuit, victime des rats et des chats et le gecko vert de Manapany, menacé par l’urbanisation. La Région, porte une responsabilité de premier plan dans cette mobilisation. Elle se doit d’être exemplaire. C’est tout le sens du projet de géothermie dans La Plaine des Sables que j’ai décidé d’arrêter, au lendemain de mon élection. Dans son action quotidienne, et malgré l’obligation d’avoir à régler des problèmes dans l’urgence, la Région s’efforce de ne pas perdre de vue cette ligne d’horizon, sans laquelle il n’y a pas d’action politique efficace et durable. Sur le long terme, le visage de La Réunion dépend aussi bien de notre politique de déplacement que de celle de l’énergie. Le Trans-Eco-Express proposera, à terme, une réelle alternative à la voiture vraiment compétitive du point de vue du confort, de la sécurité, de la fréquence et de la régularité. C’est seulement ainsi que les Réunionnais donneront la préférence aux transports collectifs, ce qui est, naturellement, notre objectif. À cette exigence d’une évolution dans nos modes de déplacement s’ajoute une évolution de notre politique de l’énergie. Nous devons aller progressivement vers un système énergétique différent, plus économe, notamment en matière d’énergie fossile. La Réunion doit absolument accélérer ses efforts pour développer les énergies d’avenir que sont les énergies renouvelables : solaire thermique, solaire photovoltaïque, éolien, énergie marine. Ces deux domaines conditionnent aussi une politique de l’environnement efficace et concourent à maintenir l’état de conservation des biens inscrits.

“ Cette reconnaissance mondiale est l’occasion d’une prise de conscience collective. ”

Vous défendez également une stratégie touristique partagée avec les autres îles du Sud-Ouest de l’Océan indien, à commencer par Maurice. Comment concilier concurrence et complémentarité entre les îles ? n Il me paraît important d’obtenir une synergie entre nos différents produits. Je pense, en premier lieu, à la qualité de notre environnement et à notre patrimoine culturel. Nos destinations jouissent d’atouts naturels et culturels exceptionnels pas assez mis en valeur et sur lesquels il nous faut davantage communiquer. L’inscription toute récente de La Réunion au Patrimoine mondial doit nous encourager à mettre en place un véritable réseau de nos sites classés au Patrimoine mondial. Nous avons tout à gagner à davantage communiquer sur chacun de ces sites. À elles seules, nos îles peuvent se prévaloir de 8 sites exceptionnels. C’est plus que l’Indonésie (7), le Vietnam (6), la Thaïlande (5) ou encore l’Egypte (7). Je pense à l’indispensable complémentarité de nos destina-

5

Tourisme, Tourisme, priorité régionale priorité régionale priorité régionale 2010-2014 2010-2014 2010-2014

> Renforcer l’attractivité de la destination « Réunion » > Renforcer l’attractivité de la destination « Réunion » > Mieux accueillir les touristes dans l’île grâce à une capacité > Renforcer l’attractivité de la destination « Réunion » > Mieux accueillir les touristes dans l’île grâce à une capacité

d’hébergement renforcée > d’hébergement Mieux accueillirrenforcée les touristes dans l’île grâce à une capacité > Accompagner les professionnels de l’hébergement et des loisirs d’hébergement renforcée > Accompagner les professionnels de l’hébergement et des loisirs dans le développement de leurs structures le développement de leurs structures > dans Accompagner les professionnels de l’hébergement et des loisirs > Valoriser le territoire réunionnais ainsi que son patrimoine dans le développement de leurs structures > Valoriser le territoire réunionnais ainsi que son patrimoine > Développer les aéroports de Pierrefonds et de Roland Garros > Développer Valoriser le les territoire réunionnais ainsi que sonRoland patrimoine > aéroports de Pierrefonds et de Garros > Développer les aéroports de Pierrefonds et de Roland Garros

La Réunion Réunion aux aux mille mille visages, visages, La La La Réunion Réunion aux aux mille mille paysages visages, La Réunion aux mille paysages LA RÉUNION RÉUNION AU AU PATRIMOINE PATRIMOINE MONDIAL MONDIAL DE DE L’HUMANITÉ L’HUMANITÉ –– CIRQUES, CIRQUES, PITONS, PITONS, REMPARTS REMPARTS LA

PATRIMOINE CULTUREL : PATRIMOINE CULTUREL 18 millions d’euros pour::la réhabilitation des musées PATRIMOINE CULTUREL PATRIMOINE CULTUREL :: PATRIMOINE CULTUREL 18 millions d’euros pour Stella Matutina et la Maison du volcan des musées PATRIMOINE CULTUREL :la réhabilitation 18 millions d’euros pour la réhabilitation réhabilitation 18 millions d’euros pour la des musées Stella Matutina et la Maison du volcan 18 millions d’euros pour la réhabilitation des musées 18 millions d’euros la réhabilitation Stella Matutina et Maison du Stella Matutina et la lapour Maison du volcan des musées Stella Matutina et Stella Matutina et la la Maison Maison du du :volcan volcan TOURISME ET ENVIRONNEMENT ET ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT : > TOURISME L’augmentation de chantiers emplois verts sur l’ensemble de l’île TOURISME ET : TOURISME ET ENVIRONNEMENT : > TOURISME L’augmentation de chantiers emplois verts sur l’ensemble l’ensemble de de l’île avec le programme « Ravines, sentiers et sites touristiques » l’île ET ENVIRONNEMENT :: > L’augmentation de chantiers emplois verts sur ET ENVIRONNEMENT > TOURISME L’augmentation de chantiers emplois verts sur l’ensemble de l’île avec le programme « Ravines, sentiers et sites touristiques » > L’augmentation de chantiers emplois verts sur l’ensemble de le programme «aux Ravines, sentiers et sites » l’île >avec Une régionale hôtelsemplois classésverts déplafonnée à 3 millions L’augmentation de chantiers sur touristiques l’ensemble de avecaide le programme « Ravines, sentiers et sites touristiques » l’île avec le «« Ravines, sentiers et »» >Une Une aide aide régionale aux hôtels classés d’euros, une 1re étape en faveur du développement du > régionale aux hôtels classés déplafonnée à 3tourisme millions avec le programme programme Ravines, sentiers et sites sites touristiques touristiques > Une aide régionale auxen hôtels classés déplafonnéedu à 3tourisme millions une 11rere étape faveur du développement d’euros, une étape en faveur >d’euros, Une aide régionale aux hôtels classés déplafonnée à 3 millions > Une aideune régionale auxenhôtels déplafonnée du à 3tourisme millions d’euros, 1rere étape faveurclassés du développement d’euros, d’euros, une une 11re étape étape en en faveur faveur du du développement développement du du tourisme tourisme

www.regionreunion.com www.regionreunion.com

www.regionreunion.com www.regionreunion.com www.regionreunion.com www.regionreunion.com

l a r é u n i o n s u r l e s C h e m i n s d e l’ é C o - t o u r i s m e

10, 20, 30 % ? si personne ne se hasarde à faire de pronostic, l’espoir de voir la fréquentation touristique gonfler grâce au classement de la réunion au Patrimoine mondial est dans toutes les têtes.

T

out paraît possible, mais comment transformer l’essai ? That is the question. Le challenge impose de surmonter des faiblesses, comme le manque de connaissance des langues étrangères, ou encore le déséquilibre de l’offre d’hébergement concentrée principalement dans l’Ouest. Par ailleurs, en dehors des questions de qualité, l’offre touristique se doit d’être en conformité avec l’image de “ monument de la nature ” acquise désormais par La Réunion. Il s’agit de se mettre au niveau d’une clientèle en quête d’authenticité, qui viendra renforcer le socle traditionnel du tourisme de La Réunion. L’IRT et le Parc national

travaillent en étroite collaboration sur ce point et réfléchissent à des produits touristiques destinés à des “ niches ” de clientèle : tourisme scientifique, tourisme artistique... De son côté, le Parc national travaille à un schéma de découverte écotouristique du cœur du parc : sentiers d’interprétation, information sur les paysages, la botanique, la géologie, etc. Les guides “ pays ” seront des partenaires privilégiés de cette approche. La randonnée de montagne va évoluer du crapahutage au grand air vers la découverte des milieux naturel et humain réunionnais. Mieux affirmer une identité éco-touristique de l’île, en lien avec le “ vivre ensemble ” qui fait aussi sa personnalité : telle est l’ambition.

C o m m e n t l a r é u n i o n s e p r é pa r e ? les explications d’azzedine Bouali, restaurateur, trésorier adjoint de l’irt, président du pays d’accueil du sud sauvage, et président de la Fédération réunionnaise des offices de tourisme. n Qu’entend-on par “stratégie” touristiQue ? Il s’agit de l’organisation de la filière des loisirs. Il faut construire cette filière : en interne et à l’extérieur pour mieux promouvoir la destination Réunion. Le contexte est favorable. C’est maintenant ou jamais qu’il faut agir. Les offices de tourisme ont besoin d’information et de formation pour savoir sur quoi communiquer. La formation est un élément clé. Il faut aussi faire preuve de créativité pour animer cet acquis de la biodiversité et du développement durable. A SaintJoseph, nous avons ouvert une

8

antenne d’information du Pays d’accueil à Roche Plate, qui sera une entrée du parc. Autre action, l’accueil des touristes. Nous mettons en place des offices de tourisme dans les deux aéroports et au port. Un numéro de téléphone gratuit permettra de se renseigner sur les hébergements, les restaurants, la location de véhicules, quelle que soit l’heure d’arrivée. n en matière de promotion extérieure, Quel changement préconisez-vous ? La Réunion doit communiquer d’une manière plus continue et

plus diversifiée. Nous avons besoin d’être davantage présent en région, en participant à des salons spécialisés. C’est aussi l’idée des “vitrines” réunionnaises fixes. Je suis moi-même à l’origine d’une “vitrine” dans les Ardennes : c’est une serre où sont cultivés des produits du terroir réunionnais, vanille, chouchou, etc. Le but est de créer des lieux d’exotisme et de faire rêver les gens sur La Réunion. Le nouveau siège de l’IRT en projet à Paris, avec boutique, restaurant, animations, sera une très belle vitrine. De même, nous contactons des Réunionnais à travers le monde pour qu’ils deviennent des

ambassadeurs de leur île natale autour d’eux. Nature, culture, gastronomie, histoire, tout cela forme un bel ensemble pour faire valoir notre identité. n Quels sont les principaux obstacles à surmonter ? Il y a le problème du prix des billets d’avion, que tout le monde connaît. Mais la recherche de foncier est également essentielle pour permettre les investissements dans le tourisme. Il y a enfin un manque de moyen des petites structures pour progresser. Mais la volonté de faire bouger les choses est là. Les professionnels sont écoutés, leurs propositions sont entendues. On sent une dynamique très forte.

© P h O T O S h e Rv é D O U R I S / PA R C N AT I O N A L D e S h A U T S

l’éco-tourisme

Pour une gestion équilibrée et solidaire de la ressource en eau Pour une gestion équilibrée et solidaire de la ressource en eau A La Réunion, nous avons aujourd’hui la chance d’avoir de l’eau à profusion. Cette richesse est fragile. Agissons au quotidien pour la protéger, A La Réunion, la vie de nos enfants et l’avenir de notre île en dépendent. nous avons aujourd’hui la chance d’avoir de l’eau à profusion. Cette richesse est fragile. Agissons au quotidien pour la protéger, la vie de nos enfants et l’avenir de notre île en dépendent.

www.eaureunion.fr www.eaureunion.fr

L’Office de l’eau est un établissement public local à caractère administratif, rattaché au Département L’Office de l’eau est un établissement public local à caractère administratif, rattaché au Département

C’est la fête de l’énergie ! C’est aussi la fête chez SFER ! SFER fête son anniversaire et sa 500e centrale photovoltaïque à la Réunion.

Un grand merci à tous À l’occasion de la fête de l’énergie, SFER souhaite remercier l’ensemble des acteurs qui contribue à la réussite de SFER. Un grand merci à tous nos clients qui nous ont fait confiance, confiance difficile à accorder dans un climat fortement concurrentiel où le ladilafé l’emporte souvent face aux réelles compétences techniques. Oui, avec SOLARPEI, l’installation de votre centrale est autofinancée, sans apport personnel et sans prêt bancaire. Nos clients le savent bien, nous sommes mariés à la performance. Nous essayons de donner le meilleur de nous même pour vous satisfaire. Merci encore pour votre fidèlité. Un grand merci au département photovoltaïque d’EDF Réunion. Merci pour votre très grand professionnalisme. Un grand merci à la DRIRE, à l’ADEM et à l’ARER qui sont toujours de très bons conseils. Un grand merci à tous les SERVICES D’URBANISME que nous sollicitons chaque jour dans le cadre des déclarations préalables de travaux. Merci pour votre gentillesse et pour votre disponibilité. Un grand merci à tous nos partenaires qui acceptent notre exigence dans le respect de la qualité. Un grand merci à nos conseillers solaires pour votre intégrité sans faille. Un grand merci à l’ensemble des salariés de SFER pour leur dévouement absolu, leur enthousiasme énergisant et leur immense motivation. Nous sommes plus de 60 personnes à ce jour et serons plus de 80 personnes avant la fin de l’année. Merci pour cette magnifique aventure humaine. Merci pour votre très grande implication. La Réunion, perle de l’océan indien, est devenue perle de l’humanité en entrant au Patrimoine mondial de l’UNESCO le 1er août 2010. Participons tous ensemble à cette fabuleuse aventure GERRI pour que la Réunion brille à nouveau et devienne le 1er territoire au monde à atteindre l’autonomie énergétique en 2030.

02 62 28 38 48 • www.sfer.org

© SFER

Le solaire a de l’avenir à la Réunion !

historique

“ Le pLus grand chantier est devant nous ”,

déclarait le président du parc national des hauts de La réunion, daniel gonthier, le 14 septembre, lors de la première réunion de la commission du patrimoine mondial depuis le classement. retour en arrière sur ce que fut l’aventure de la candidature, avec ses espoirs, ses écueils, et sa réussite finale.

D

’

où vient ce projet d’inscrire La réunion au patrimoine mondial de l’unesco ? dans les années 90, des associations de défense de l’environnement sont les premières à lancer cette idée. c’est ensuite du côté des historiens, notamment sudel Fuma, qu’elle fait sa réapparition. en 2003, le piton de la Fournaise est inscrit sur la liste indicative du patrimoine mondial de la France où figurent les sites qu’elle entend proposer au classement dans l’avenir.

12

... à la réalité L e s p r e m i e r s pa s

Mais, quant au fond, le projet d’inscription vient “ du constat du manque de notoriété de La Réunion pour faire valoir son exceptionnelle diversité biologique ”, résume Olivier Robinet, directeur du Parc national des Hauts de La Réunion. Disposer du label mondial devait donner à La Réunion l’éclat que sa nature méritait. Ce fut l’ambition de la candidature réunionnaise. n cette rêverie d’appartenir au patrimoine mondial a commencé son chemin en parallèle du projet de parc national. Les premières discussions autour d’un projet de parc national remontent, elles, aux années 80. Ce projet était motivé par le besoin de protéger durablement l’espace naturel et de valoriser la diversité biologique réunionnaise, en dépassant la simple image de “ l’île à grand spectacle ”. La mise sur pied d’une Mission Parc en 2000 aboutit à une création officielle du parc national le 5 mars 2007. On voit bien la différence entre les deux approches. Concernant le classement au Patrimoine mondial, c’est le ministère de l’Environnement qui va d’abord recadrer les choses lorsqu’un pré-projet concernant le Piton de la Fournaise lui est soumis. La Réunion

découvre qu’elle fait fausse route en prenant conscience de la qualité que doit atteindre son dossier pour devenir crédible : celui de l’exception, de l’extraordinaire. Or le volcan de La Fournaise, en dépit de sa grandeur, n’a rien d’exceptionnel. “ Il fallait être à la fois unique et universel. En outre, le site proposé au classement devait être obligatoirement placé sous la responsabilité d’un gestionnaire assurant sa préservation ”, précise Jean-François Bénard, ancien directeur du projet Patrimoine mondial au sein de la Mission Parc. C’est donc la diversité biologique réunionnaise, avec notamment ses 30 % de forêt primaire intacts, qui va devenir le vrai sujet du classement au Patrimoine mondial. Le maire de Bras-Panon, président du parc national en gestation, défend passionnément le projet. Le chef de la Mission Parc, Jean-François Merlin, répond : banco ! La Mission Parc se voit confier en 2005 l’élaboration du dossier de candidature. Ce qui incitait la création du parc motive également le projet de classement au Patrimoine mondial. L’initiative apparaît d’autant plus nécessaire que le Chik attaque l’île. Etat, collectivités locales, équipe du parc : tout le monde se retrouve sur la même longueur d’onde.

© Photo hervé Douris/Parc NatioNal

Du rêve...

historique

L a d é L é g at I o N r é U N I o N N a I s e q U I s ’ e s t r e N d U e a B r a s I L I a ( C a p I ta L e d U B r é s I L ) p o U r s o U t e N I r L e d o s s I e r d e L a r é U N I o N e ta I t C o N f I a N t e . e L L e ava I t r a I s o N .

Les scientifiques montent au front

L

“

o p é r at i o n B r a s i L i a

a Réunion n’a jamais été autant étudiée que durant ces quatre ans ”, soulignait le géographe René Robert en juin 2010, en clôture de la Semaine du Développement durable. Dans la cellule Patrimoine mondial, créée pour piloter le projet de candidature, ils sont trois. René Robert s’occupe de mobiliser la communauté scientifique réunionnaise (géographes, géologues, botanistes, biologistes, etc.) : tout doit être passé au peigne fin afin de réunir un maximum d’arguments sur le caractère exceptionnel de la nature réunionnaise. Gérard Collin est un expert, spécialiste de la préparation des

14

candidatures au Patrimoine mondial : il est engagé comme consultant pour guider l’ingénierie du dossier. JeanFrançois Bénard, fort de son expérience dans l’animation de projets, assure la gestion générale de l’opération. C’est ce trio qui sera la cheville ouvrière du projet jusqu’à son aboutissement. Il faut dire que le contexte est favorable pour La Réunion. D’une part, le monde est agité des questions que soulèvent les évolutions pas du tout naturelles de la planète. Ensuite, sous les tropiques, les départements et territoires d’Outre-mer concentrent le principal de la biodiversité française. Enfin, l’Unesco souhaite accroître le nombre des espaces

naturels parmi les sites classés (180 sur 911 sites classés). Si la France est un des pays les plus représentés au Patrimoine mondial, avant le classement de La Réunion, elle n’avait que trois sites naturels inscrits : le golfe de Porto, le cirque de Gavarny (Pyrénées), et le lagon de Nouvelle-Calédonie inscrit en 2008. Forte de ses atouts, La Réunion passe sans difficulté le premier filtre de sélection de l’Unesco, qui fait le tri entre les multiples candidatures qui lui arrivent des quatre coins du monde. L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), ONG chargée de l’expertise des dossiers de candidatures pour les sites naturels, reçoit la mission de suivre le dossier.

1 0 j o u r s d e p r é pa r at i o n p o u r 1 0 m i n u t e s d ’ e x a m e n Y aLLer ou pas ? La question a vite été tranchée. La session 2010 du Comité du patrimoine mondial de l’UNesCo se tenait du 25 juillet au 4 août 2010. en 2009, s’il avait été repoussé par l’Unesco, le dossier réunionnais avait reçu bon accueil. tout semblait donc sur les rails pour 2010. mais une dernière once de doute est apparue : la composition du Comité avait changé entre 2009 et

2010. 186 etats ont ratifié la convention du patrimoine mondial de l’Unesco, mais le Comité lui-même n’en réunit que 21. autant dire qu’il y a de la concurrence pour se faire inscrire. etre bon ne suffit pas, il faut aussi une action de lobbying, du doigté, de la diplomatie et tomber au bon moment. pour le grand oral final, l’ambassadeur de france à l’Unesco, chargé de présenter la candidature

réunionnaise devant le Comité, devait pouvoir répondre à toutes les questions. en outre, quoi de plus normal pour l’équipe réunionnaise, que d’être présente à Brasilia pour célébrer la victoire finale ! Ils sont donc neuf, autour de daniel gonthier et olivier robinet, à avoir fait le déplacement. pendant dix jours, en attendant le passage du dossier réunionnais, intervenu le 3 août, ils ont

briefé l’ambassadeur, préparant et rédigeant des fiches à son intention, anticipant les questions qui pouvaient lui être posées. mais les représentants des 21 etats n’ont posé aucune question. L’examen de la candidature réunionnaise s’est déroulé comme une simple formalité. depuis l’instant où l’ambassadeur s’est levé de son siège jusqu’à celui où il s’est rassis, il s’est écoulé... dix minutes.

© Crédits photos : parC national des hauts

L e s e x p e rt s d e L’ U I C N , W e N d y s t r a h m e t t I m B a d m a N , e N v I s I t e s U r L’ î L e e N o C t o B r e 2 0 0 8 .

C

e sont les experts de la mission d’évaluation de l’UIcn, qui débarquent pour dix jours en octobre 2008, qui vont finir d’orienter la candidature réunionnaise dans la bonne direction. car la question se pose toujours de savoir quelles zones naturelles précises retenir pour la demande de classement. Le dossier, à ce moment, a retenu les aires du volcan et des cirques. Les deux experts, la botaniste Wendy strahm (suisse) et le géologue tim badman (Grandebretagne) voient une solution plus simple dans les limites déjà définies pour le parc national. tectec mÂle

L e s o b s ta c L e s s o n t s U r m o n t é s Celui-ci a justement été délimité pour englober les sites témoignant de la biodiversité réunionnaise. Pourquoi chercher midi à quatorze heures ? Le dossier de candidature prend alors sa forme définitive et adopte son nom définitif : “ Pitons, cirques et remparts de l’île de La Réunion ”. “ Cette vision répondait mieux à l’attente de l’Unesco pour laquelle l’inscription au Patrimoine mondial représente un engagement des Etats de conserver la diversité biologique du bien classé ”, observe Olivier Robinet. Dès lors, le dossier suit son cours. Aux paysages et sites naturels, un symbole humain et culturel est ajouté avec le Piton d’Anchaing du cirque de Salazie. Les contributions scientifiques vont bon train sur les trois grands thèmes du dossier : les pitons, les cirques et les remparts. Tout le monde donne le maximum. Des alarmes vont pourtant retentir au milieu du consensus général. Alarmes politiques essentiellement. Ce sont les soubresauts du Conseil général, les changements de majorité dans différentes communes, et enfin le projet régional de forage géothermique à La Plaine des Sables dont les experts de

l’UICN ont indiqué qu’il serait un motif de rejet de la candidature. Comme le remarque un des acteurs de la candidature réunionnaise : “ Ce qui rassemblait les élus s’est révélé plus fort que ce qui les divisait ”. Plus rien ne s’oppose alors au bouclage du dossier, jusqu’à ce que survienne un dernier écueil, inattendu celui-là ! Le retrait de la candidature réunionnaise en 2009, l’Etat français ayant déjà deux autres propositions de classement : l’œuvre de l’architecte Le Corbusier et Les Causses ! n Un pays ne peut présenter que deux candidatures par an Or, un pays ne peut présenter que deux candidatures par an. Un coup dur pour les nerfs des Réunionnais, mais le moral tient bon. Ce n’est que partie remise (à noter que les deux projets métropolitains seront recalés). C’est donc un an plus tard, le 1er août 2010, que les pitons, cirques et remparts de La Réunion ont rejoint le Maloya au Patrimoine mondial. La Réunion a pris place aux côtés d’espaces aussi mondialement célèbres et prestigieux que le parc de Yellowstone et le Grand Canyon (USA), les îles Galapagos (Equateur), ou la réserve du Grand Panda (Chine).

C’est le 1er août 2010, que les pitons, cirques et remparts de La Réunion ont rejoint le maloya au Patrimoine mondial. 16

© Crédits photos : parC national des hauts

historique

Le Grand Ouest, ses paysages Le Grand Ouest, ses paysages

Case créole à La Nouvelle Case créole à La Nouvelle dans le cirque de Mafate (La Possession) dans le cirque de Mafate (La Possession)

Piton Rouge dans les hauts de Saint-Leu Piton Rouge dans les hauts de Saint-Leu

Patrimoine de La Réunion

Vue sur le Piton des Neiges Vue surleleGrand Piton des Neiges depuis Bénare (Trois-Bassins) depuis le Grand Bénare (Trois-Bassins)

Piton Maïdo dans les hauts de Saint-Paul Piton Maïdo dans les hauts de Saint-Paul

Saint-Leu - Trois-Bassins - Saint-Paul - Le Port - La Possession Saint-Leu - Trois-Bassins - Saint-Paul - Le Port - La Possession

LE BIEN PATRI MOINE MONDIAL

L E S T R O I S C I R Q U E S O N T É T É C L A S S É S A U PAT R I MOINE MONDIAL...

. . . M A I S E G A L E M E N T L E S P I T O N S E T R E M PA RT S .

Limite du Bien Patrimoine Mondial

Zone Tampon Patrimoine Mondial

Cœur du Parc national

Zone d’adhésion du Parc national D E S PAY S A G E S E X C E P T I O N N E L S .

18

Sources : Parc national de La Réunion - Réalisation : Parc national de La Réunion - Fond cartog

graphique : Estompage de la BDAlti IGN

© P H O T O S PARC NATIONAL DES HAUTS

LA FORÊT PRIMAIRE DE LA RÉUNION A ÉTÉ UN D E S P O I N T S F O RT S D U D O S S I E R PAT R I M O I N E .

L E G R A N D E TA N G À S A I N T- B E N O Î T.

LA PLAINE DES SABLES.

19

JEan-françOIS bénard

r E n é r O b E rt

PéRimètRe du PaRC nationaL : Les Points-CLé Le Parc national se compose de deux parties : un cœur protégé qui couvre environ 40 % de la surface de l’île (en gros le volcan et les cirques). Une aire d’adhésion complémentaire, étendue au périmètre administratif des Hauts (périmètre défini pour l’aménagement des Hauts) plus les ravines. On parle “ d’adhésion ” car les communes sont invitées à adhérer à des règles de conduite de développement durable, qui s’appliqueront sur cette aire habitée. Ces principes sont fixés par une Charte qui est en cours de discussion. n Les 24 communes de l’île sont concernées. 90 % de la superficie du cœur protégé appartiennent à l’Etat, mais 10 %, représentant 10 850 hectares, appartiennent à des propriétaires privés. n Le périmètre du cœur protégé inclut deux zones habitées : Mafate et les Salazes. n Il comprend des zones cultivées : élevage autour de Piton de l’Eau, cultures vivrières et du géranium à Sans Souci, et sylviculture à La Plaine-des-Palmistes.

20

Le trio gagnant L’inspirateur thérésien Cadet sans thérésien Cadet, l’étude des milieux naturels réunionnais ne serait pas ce qu’elle est. tel est le message des promoteurs de la candidature réunionnaise au Patrimoine mondial, qui lui ont dédié le dossier de proposition de classement. Professeur de sciences naturelles, botaniste, thérésien Cadet (1937-1987) a notamment créé un herbier de 7 000 références. il a contribué, par ses travaux, à la mise en évidence du caractère exceptionnel de la flore des mascareignes.

L

e Parc national a fait le bon choix en confiant à une petite cellule opérationnelle, composée de trois personnes, la responsabilité de constituer et rédiger le dossier de candidature. Trois géographes, aux personnalités fortes, aux compétences complémentaires, qui ont animé le travail de dizaines de scientifiques notamment, et dont la bonne entente a été un facteur du succès. n Le coordonateur : Jean-François Bénard À sa formation de géologue et géographe, Jean-François Bénard ajoutait l’expérience de la gestion de projets dans l’aménagement rural : à La Réunion en tant que commissaire adjoint à l’aménagement des Hauts, ainsi qu’en France métropolitaine en tant que chargé de mission à la DATAR pour les massifs du Jura et des Vosges. Ayant rejoint la Mission Parc, il s’est vu confier la direction opérationnelle du projet Patrimoine mondial. n L’expert : Gérard Collin Expert international, collaborant notamment avec l’UICN, Gérard Collin est un connaisseur des arcanes de l’Unesco, un spécialiste de la démar-

che à suivre pour concocter un dossier de candidature en bonne et due forme. Engagé comme consultant, il a apporté son regard extérieur sur le projet réunionnais. Il l’a guidé et recentré lorsque c’était nécessaire. n Le scientifique : René Robert Spécialiste de la géomorphologie et du climat, ancien professeur à l’Université de La Réunion, René Robert a mobilisé la communauté scientifique réunionnaise sur le projet de classement de l’île au Patrimoine mondial. Il a notamment piloté, suivi, coordonné, collecté et synthétisé les différents travaux qui ont été menés spécialement pour la candidature et qui sont venus compléter les connaissances déjà acquises. Impossible de citer tous les collaborateurs qui ont permis le classement. Une mention cependant pour quatre d’entre eux : Marylène Hoareau, directrice adjointe du Parc national, Lucien Tron, chef du service scientifique du Parc national des Écrins (Alpes), Vincent Boullet, ancien directeur scientifique du Conservatoire botanique des Mascarin, et Patrick Bachelery, directeur du Laboratoire des Sciences de la Terre de l’Université de La Réunion.

© PHOtO : ParC natIOnaL dES HaUtS

Coup de Chapeau !

Gérard COLLIn

Saint-Leu en lèr La Réunion Patrimoine Mondial de l’Unesco

Saint-Leu dans le Parc National

Piton Rouge

Saint-Leu

Source Source: :IGN IGN etetParc ParcNational Nationalde deLa LaRéunion Réunion

Limites de commune

Limites de Parc

Site historique et géographique de Piton Rouge (Saint-Leu) situé dans le Parc National à 2400 m d’altitude

Une gouvernance locale et une équipe de terrain

Q u i s o n t- i l s ?

l

e Parc national des Hauts de La Réunion n’est pas seulement un périmètre géographique. C’est un établissement public gouverné par un conseil d’administration de 89 membres : 40 % sont des élus locaux, 30 % viennent de la société civile (chambres consulaires, associations...), 20 % représentent des services de l’État et les 10 % restants sont des experts. L’établissement du parc emploie 90 personnes, recrutées localement pour l’essentiel.

La structure est répartie entre quatre sites : le siège à Saint-Denis et quatre antennes de secteur autour de l’île placées à Trois-Bassins, Saint-Joseph et La Plaine des Palmistes. Le siège doit être transféré à La Plaine des Palmistes en 2012 après que la construction de la Maison du Parc aura été achevée à côté du Domaine des Tourelles. La Maison du Parc sera aussi la principale “porte d’entrée“ du parc national, où le public pourra découvrir une exposition permanente et s’informer des services du parc.

Q u e f o n t- i l s ? l Le Parc national compte quatre services correspondant à ses domaines d’intervention : outre l’administration générale, ce sont la connaissance scientifique, le développement durable et la communication. Le Parc est chargé de poursuivre l’inventaire des espèces végétales et animales, de suivre leur évolution, ainsi que de lutter contre les espèces nuisibles, etc. Le développement durable touche à la préservation et à la mise en valeur des sites naturels dans le respect de la nature, ce qui soulève les questions relatives aux activités qui seront en lien avec le parc national (notamment les activités touristiques et agricoles).

22

Enfin la communication a la tâche de transmettre l’information au public et de populariser le parc dans l’opinion en faisant comprendre les enjeux de la préservation de la nature. Fer de lance de l’équipe du Parc national, les “médiateurs” participent à ces trois grandes missions. Ainsi, ils effectuent des observations scientifiques et mènent des actions de sensibilisation. L’équipe du parc compte également quelques gardes moniteurs qui patrouillent à l’intérieur du parc. Leur travail est d’abord de la prévention, mais ils sont habilités à verbaliser les contrevenants aux réglementations de protection de la nature en vigueur, si nécessaire.

© photos : parc national des hauts

Le parc nationaL

les actions

u n n o u v e L e L a n q u i n e d o i t pa s r e t o m b e r

D

epuis sa création, le parc ne cesse de mener des actions de sensibilisation auprès de la population. Il faut cependant reconnaître qu’elles n’ont pas eu beaucoup de visibilité jusqu’à présent. Elles ont principalement touché les enfants et les jeunes en milieu scolaire (aspect pris en compte dans l’examen de la candidature de La Réunion au Patrimoine mondial). Les médiateurs du parc national font le tour des établissements pour mener des animations pédagogiques. Le Parc national et l’inscription au Patrimoine mondial deviennent des sujets incontournables à l’école. Pour ne

citer qu’elles, les deux écoles centrales de Trois-Bassins ont été jusqu’à changer de nom ! Elles s’appellent maintenant école du Bois Joli Cœur et école Benjoin. Le public des enfants sera toujours privilégié Lees enfants seront toujours privilégiés, cependant les choses sont en train d’évoluer et de s’intensifier auprès des adultes. Il s’agit de faire fructifier le capital de fierté, d’attention et de sympathie suscité par le classement au Patrimoine mondial. S’affichant de plus en plus en public, le parc sera présent sur une vingtaine d’événements rien que d’ici la fin de l’année ! n

sensibiliser, éduquer, faire adhérer le public à la protection du patrimoine naturel... c’est l’un des défis qui se pose à l’équipe du parc national.

m a i n t e n i r L’ a n i m at i o n c o û t e q u e c o û t e l Les Journées européennes du Patrimoine des 18 et 19 septembre ont donné un avant-goût de ce que pourrait être l’accueil du public sur l’aire du Parc national, avec des lectures du paysage donné aux visiteurs du Maïdo par des accompagnateurs de montagne et les animations de l’Ilet à Bourse. Désormais, chaque dimanche, l’association des guides organise des randonnées gratuites dans différents sites de l’île. Le Parc national était de nouveau à l’honneur à l’occasion de la Fête de la Montagne les 26 et 27 septembre. n des animations dans les quatre coins de l’île Des conférences sur le patrimoine vont se tenir à la demande des municipalités. Dernièrement, le parc national participait au colloque Sport et Développement tenu à l’initiative de la Di-

rection Départementale de la Jeunesse et des Sports, et quelques jours plus tard aux Journées du tourisme organisées par la Maison de l’emploi du Sud au Tampon. La biodiversité terrestre tiendra la vedette à la prochaine Fête de la science. Exposition itinérante de photos, soirées contes, CD d’une chanson écrite et chantée par l’Orkès du Parc national composé d’agents médiateurs, viennent compléter le tableau. Au final, beaucoup d’interventions diverses et variées qui, mises bout à bout, constituent un déploiement d’information quasi continu. Le Parc national fera de nouveau l’actualité en décembre avec la venue probable de représentants de l’Unesco pour une cérémonie officielle de commémoration de l’inscription. Quant à l’agenda 2011, il s’annonce déjà chargé...

23

les soutiens

La Poste en première ligne

© PHOTOs : PARC NATIONAL DEs HAUTs

Dès janvier 2008, des entreprises, et non des moindres, ont manifesté publiquement leur encouragement à la candidature réunionnaise en créant un Club de soutien. C’est le directeur de La Poste de l’époque, Thierry Crop, qui est à l’origine de ce club de soutien.

24

A

Avec 20 000 personnes fréquentant ses bureaux, 300 000 boîtes aux lettres et une bonne image globale auprès du public, La Poste estime qu’elle a un rôle à jouer dans la défense des grandes causes. On l’a vu prendre position sur l’illettrisme et le développement durable en ouvrant ses bureaux à des actions d’information et de pédagogie. Mais, et c’est là l’originalité de sa démarche sur le Patrimoine mondial, elle s’est tournée cette fois également vers les entreprises qui sont également ses clients. Ainsi, dans le Club de soutien, La Poste a réuni autour d’elle ses proches (Chronopost, la Banque Postale), des médias (Le Quotidien, Antenne Réunion et Parabol Réunion) et des entreprises de tous bords : Decathlon, Aladin, Orange, Only, Tenesol, NID, Nestlé, Toyota-CMM, SFR, Crédit Agricole, Groupama. Plus récemment, au lendemain du classement, la Banque de La Réunion et Air France viennent de le rejoindre.

Gilbert Annette, général. G i l b emaire rt A n nde e t tSaint-denis e m A i r e d e Set A i conseiller n t- d e n i S

Gilbert Annette À Saint-DeniS, la nature rencontre l’hiStoire Une part importante du territoire communal dionysien se situe dans le périmètre du parc national (aide d’adhésion comprise), principalement la réserve naturelle de La Roche Écrite, mais aussi La Grande Chaloupe et la zone de forêt sèche. Après l’inscription du Maloya, celle de la nature réunionnaise au Patrimoine mondial donne à La Réunion un niveau de reconnaissance jamais atteint. Dans ces démarches, les Réunionnais témoignent de leur volonté de s’affirmer en faisant découvrir au reste du monde La Réunion, avec ses qualités et ses atouts. C’est un désir légitime. Notre petite île apparaît sur la carte du monde. Après l’étape française et l‘étape européenne, elle est parvenue à l’étape mondiale. Je trouve qu’il y a quelque chose d’extraordinaire à penser que notre petite Réunion, encore si méconnue en France métropolitaine, se voit reconnue à un niveau mondial ! Il faut féliciter ceux qui ont permis cela. Chez nous aussi, beaucoup de gens appréciaient la beauté de La Réunion mais n’en mesuraient pas la vraie valeur. Maintenant, nous savons. Nous devons prendre conscience que nous avons la propriété d’un trésor naturel et nous devons prendre nos responsabilités en conséquence. Car on perçoit le défi, le challenge, qui se profile derrière ce label mondial. C’est un formidable atout touristique, qui doit renforcer l’orientation de La Réunion vers un développement durable. Mais cela signifie aussi que nous devons être à la hauteur de nos paysages et de notre nature. Il faut être prêts à accueillir les visiteurs que le classement au Patrimoine mondial va nous amener, prêts à répondre à leur attente. À Saint-Denis, nous en sommes pleinement conscients. Nous pensons par ailleurs que le label mondial est une occasion de mettre en valeur le patrimoine culturel de la ville. Avec son riche patrimoine historique, la ville a le projet d’être labellisée Ville d’art et d’histoire. L’enjeu de ces marques de reconnaissance, c’est pour le Réunionnais une certaine fierté de lui-même. C’est de voir confirmer par d’autres sa propre valeur.

25

Éric MagaMootoo, prÉsident de la cci rÉunion.

Comment relancer le soutien privé ? peut noter que c’est une entreprise qui est à l’origine d’un mouvement de soutien ayant accompagné la candidature réunionnaise. Fin mars 2008, une manifestation de La Poste, “Mafate, c’est timbré”, avait lancé le club en rassemblant un millier de personnes à la Nouvelle, dont le secrétaire d’État à l’Outre-Mer, Yves Jego. Diverses initiatives des uns et des autres ont suivi. Jusqu’à l’édition, dès le 2 août au lendemain de l’inscription, d’une enveloppe prête-à-poster célébrant l’événement. Le club de soutien était tombé quelque peu en sommeil après la déception causé par la mise à l’écart de la candidature réunionnaise en 2009. Il est en cours de réactivation. Mais de quelle façon les entreprises pourront-elles se positionner ? Il faut savoir que l’Unesco interdit l’exploitation commerciale du label Patrimoine mondial. On ne verra donc pas de produits dérivés du genre T-shirt, verres et bouteilles de rhum et autres souvenirs affichant le label ! C’est sur le champ de la protection de l’environnement qu’elles vont devoir se situer. Un champ largement ouvert. En ce qui la concerne, La Poste se déclare d’ores et déjà réceptive aux propositions qui pourraient lui être faites à ce niveau. “ Nos bureaux, nos produits sont ouverts à la communication sur l’environnement et la protection de la nature ”, rappelle Brigitte Dulull, en charge des actions de développement durable.

Le LabeL mondiaL : une fierté, un souLagement, une opportunité La CCi réunion est concernée directement par le classement de La réunion au patrimoine mondial. À travers ses ressortissants d’une part, à travers aussi son rôle direct dans la vocation touristique des équipements aéroportuaires et portuaires placés sous sa responsabilité.

n On

26

© PHOTOs : PARC NATIONAL DEs HAUTs

LEs sOUTIENs

Éric Magamootoo

Je ressens un sentiment de fierté de voir mon île, ses montagnes, son patrimoine naturel, consacré au niveau mondial. On ne pouvait qu’être solidaire. C’est une démarche sociétale. Je suis aussi soulagé. Dans 10 ans, La Réunion comptera un million d’habitants. Sur la surface habitable de La Réunion, la densité par habitant au mètre carré est déjà aujourd’hui la même que celle de Tokyo ! Le fait qu’on sanctuarise la partie la plus sensible de notre environnement me rassure pour l’avenir. Les générations futures pourront aimer La Réunion telle que nous l’avons aimée nous-mêmes. Enfin, je vois dans cette reconnaissance mondiale une opportunité. Le label du Patrimoine mondial peut représenter un avantage concurrentiel pour le tourisme. Nous avons maintenant cet atout en plus. Cela peut être un levier de croissance et permettre une plus grande cohérence dans les politiques à mener. Je crois que c’est un facteur de différenciation. Nous devons nous retrouver autour de la Région pour construire une politique touristique adaptée à La Réunion. Il faut fédérer tous les acteurs du développement touristique, et, par là, je pense également aux acteurs culturels et à la population. Nous avons besoin de susciter une culture du tourisme à La Réunion. Mais le temps nous est compté, nous devons agir très vite.

T h i e r ry r o b e rT, M a i r e e T c o n s e i l l e r g é n é r a l d e s a i n T- l e u .

Thierry robert La Réunion, PatRimoine mondiaL de L’unesCo : une fieRté et une ChanCe

Cest un honneur, une fierté pour La Réunion de voir ses pitons, cirques et remparts classés au Patrimoine mondial de l’Unesco. Notre richesse naturelle a ainsi été dévoilée au monde entier. Ce classement est une chance pour La Réunion et pour les Réunionnais qui voient désormais s’ouvrir de nouvelles perspectives touristiques et économiques. À nous de saisir cette opportunité en poursuivant nos efforts pour garder nos trésors naturels intacts et notre environnement propre et accueillant. À Saint-Leu, nous travaillons sans relâche pour la protection de l’environnement et l’embellissement des sites publics. Les quartiers, tout comme le centre-ville, sont entretenus et fleuris, la plage est nettoyée tous les jours par les services municipaux, nous ne ménageons pas nos efforts pour que Saint-Leu conserve sa qualité de vie et son potentiel touristique. Le Piton Rouge, site de Saint-Leu figurant dans la zone classée, est un lieu hautement historique où se réfugiaient jadis les esclaves “marrons”. Culminant à 2 400 m, ce cône rouge volcanique est le témoignage d’une des dernières phases actives du Piton des Neiges. Nous sommes honorés que ce site soit distingué et mis à l’honneur, car il fait partie du patrimoine naturel et historique de Saint-Leu et de La Réunion.

Créé à l’initiative de La Poste, le club de soutien au projet de classement de La Réunion au Patrimoine mondial doit maintenant redéfinir son action. 27

la charte

Un pour tous, tous pour un Après le classement de la Réunion au patrimoine mondial, un autre grand rendez-vous se profile pour le parc national : l’élaboration de la charte, à laquelle les communes seront invitées à adhérer.

L

e mode de gouvernance des parcs nationaux a été réformé en 2006. D’une gestion directive des parcs par l’Etat, il est passé à une gestion décentralisée associant les collectivités locales. A cette évolution correspond une vocation des parcs nationaux élargie au patrimoine culturel, et non plus seulement centrée sur la seule conservation du patrimoine naturel. En résumé, les parcs nationaux de nouvelle génération sont ouverts sur leur environnement humain. Cette réforme, qui connaît à La Réunion et en Guyane sa première application, se traduit par la mise en place de conseils d’administration coiffant les établissements publics gérant les parcs. Dans ces conseils d’administration, les élus locaux et les représentants de la société civile sont majoritaires. L’autre grand changement, c’est l’élaboration, pour chaque parc national, d’une charte négociée avec les collectivités. Les communes peuvent choisir d’y adhérer ou non. Ce document contractuel comporte un accord sur des orientations à long terme et des engagements des communes et du Parc national sur des objectifs communs. C’est un document officiel, approuvé après enquête publique par décret en Conseil d’Etat.

24 communes impliquées “ C’est un travail collectif ”, souligne-t-on, surtout au Parc national de La Réunion. Si la Charte du Parc national concentre aujourd’hui l’attention, c’est parce qu’elle va poser les règles qui s’appliqueront sur le cœur et sur l’aire

28

© p h o t o s h e rv é d o u r i s / pa r c n at i o n a l d e s h a u t s

d’adhésion qui l’entoure. Au-delà du régime de haute protection qui régira le cœur du parc, un cadre général, modulable selon chaque commune, va s’appliquer aux territoires environnants. Cependant, ce cadre ne va pas surajouter une nouvelle réglementation aux réglementations existantes. Il n’y aura pas de changement majeur, mais un rappel de ce qui existe déjà et sans doute une application plus stricte, et par endroit une extension, des mesures de protection de la nature et des paysages. La Charte définit pour chaque commune les zones géographiques où ces dispositions seront en vigueur. Elle devra aussi veiller à la mise en cohérence des plans d’urbanisme et autres documents d’aménagement des communes, avec les missions de conservation et de valorisation du patrimoine naturel. Enfin, elle servira de référence aux activités en lien avec le parc : travaux et construction, activités agricoles, pastorales et forestières, activités commerciales, tourisme, survol aérien, chasse, pêche, etc. Une fois la Charte entrée en vigueur, le Parc national aura son mot à dire sur les aménagements qui pourront avoir une incidence sur le milieu naturel protégé - les projets d’une certaine importance, pas les mini-projets individuels qui resteront du ressort des communes. La Charte fera l’objet d’un bilan et d’une révision tous les dix ans. Dans le principe, le conseil d’administration du Parc national a jusqu’à la fin 2012 pour parvenir à un accord, mais il est probable que tout sera prêt bien avant. Le 28 septembre 2010, un premier projet de texte a été présenté. Il fait l’objet à présent “ d’ajustements ”.

Pique-niques, aires de loisirs : une meilleure information

n

Certaines aires de pique-nique sont laissées le week-end dans un état de saleté déplorable, surtout les plus fréquentées. Pour tenter de résoudre ce problème, il n’est pas prévu de revoir la carte des aires de pique-nique à l’intérieur du Parc national mais, au contraire, de la faire mieux connaître. Quand quelques sites sont surfréquentés, d’autres, pourtant tout aussi agréables, restent quasiment déserts. Par exemple, dans l’Est, on trouve des aires aménagées (avec kiosques, tables et bancs) très peu utilisées car méconnues. L’objectif sera de mieux répartir le public des pique-niqueurs à travers l’île. n

Circulation routière : réduire la pollution

La circulation routière à l’intérieur du Parc fera l’objet d’un plan de déplacement. Pas de changement en termes d’accès routier, mais les transports collectifs seront encouragés. En particulier l’idée, déjà ancienne, de libérer le Pas de Bellecombe des véhicules qui l’encombrent certains week-ends, revient d’actualité. On se garerait en amont et les derniers kilomètres jusqu’à l’enclos s’effectueraient en minibus... n

Agriculture et forêt : la recherche d’un équilibre

La présence d’activités agricoles à l’intérieur du Parc ne soulève pas d’objection. L’agriculture est considérée comme une garantie du maintien des paysages et un moyen efficace de lutter contre les espèces invasives. Un seul bémol reste pour l’heure sans solution : c’est celui des bêtes jugées “ divaguantes ” dans quelques élevages reculés des Hauts de Saint-Paul et du fond de La Rivière de l’Est. Dans leur petite errance, les bovins ne font pas de différence et ingurgitent aussi des plantes indigènes. De jeunes plants de Tamarin, plantés par l’ONF pour relancer l’espèce, en ont fait les frais. En revanche, la question de l’exploitation forestière en forêt de Bélouve a été résolue : une exploitation contrôlée se poursuit sur 500 hectares. n

Chasse et pêche : la voie de la sagesse

Des dispositions devront être prises pour concilier la chasse (au fusil, à l’arc, au gros et petit gibier, au tangue) ainsi que la pêche, avec les impératifs de haute protection de certaines espèces animales et végétales. En vérité, c’est déjà le cas, et les fédérations et leurs adhérents ont un comportement plutôt efficace. On pense aux chasses de La Roche Ecrite qui permettent de réguler la population de cerfs, ou encore à l’encadrement de la chasse au tangue. Est-ce que ce sera suffisant ? n

Commerce et artisanat : une chance

La création du Parc national vient conforter les boutiques traditionnelles, les métiers lontan, les savoir-faire appartenant au patrimoine culturel de La Réunion. La valorisation de ce patrimoine rural, proche des milieux naturels, fait également partie des missions du Parc national. Survol aérien, loisirs de plein air : le bon sens Les modifications qui seront demandées ne paraissent pas de nature à affecter l’activité des survols touristiques ou autres. Un exemple : relier Mafate en hélicoptère en volant au-dessus de La Rivière des Galets plutôt qu’à l’intérieur... Pour les loisirs d’eau vive (canyoning, etc.), il sera fait appel à la vigilance des professionnels pour veiller au respect de la réglementation de protection de l’environnement. n

29

© Photo visu

IntervIew

Daniel gonthier

“Le Parc national n’est pas fini !”

p r é s i d e n t d u pa r c n at i o n a l d e s h a u t s d e l a r é u n i o n

Animateur infatigable de la candidature au Patrimoine mondial, Daniel Gonthier joue maintenant un rôle moteur dans l’élaboration de la Charte du Parc national. Il revient sur son engagement pour la cause environnementale et fait le point sur la situation du Parc national. 30

: Qu’est-ce qui vous motive dans votre fonction ? aniel Gonthier : La nature me passionne depuis mon enfance. C’est une passion que je tiens de mes parents. Cela m’a conduit à devenir un adhérent militant de la SREPEN, l’association de défense de l’environnement et à faire des études de géographie dans les spécialités de la santé et du climat. J’ai également une connaissance de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire. J’ai été élu maire en 2001, puis conseiller général. Le Conseil général m’a confié la vice-présidence couvrant les grands projets et les questions d’aménagement. Je ne suis donc pas à la direction du Parc national par hasard.

D

Quel est votre rôle exactement ? n A cette fonction, je me suis attaché à être un coordonateur. La présidence du parc fait de moi également le garant institutionnel de la conservation de notre patrimoine naturel. Pour le classement au Patrimoine mondial, j’ai été l’animateur d’un système, mais je veux remercier toutes celles et ceux qui ont porté ce dossier avec nous. Je pense à l’œuvre de Thérésien Cadet. Je pense au soutien de gens comme Philippe Berne, un des premiers, Marie-Pierre Hoarau, Stéphane Fouassin, aux préfets, à la Diren... Ce qu’on sait moins, c’est le rôle qu’a joué La Réunion dans la réforme

© p h o t o s h e rv é d o u r i s / pa r c n at i o n a l d e s h a u t s

des parcs nationaux de 2006. La Réunion et la Guyane sont, en quelque sorte, les laboratoires de cette réforme. C’est pour répondre à nos demandes qu’une approche décentralisée des parcs nationaux, avec les élus locaux, a été imaginée. Et ce que nous mettrons en place ici servira d’exemple aux parcs nationaux qui suivront. En évoquant ce que représente le Parc national, vous avez parlé de “ projet de société ” : n’est-ce pas aller un peu loin ? n Ce qui m’a fait dire cela, c’est l’attitude de la population à notre retour de Brasilia. Quand nous sommes partis, tout le monde était un peu sceptique. De retour, je n’ai vu que des réactions de joie, de fierté, et des encouragements à continuer, à ne pas baisser les bras. Je n’avais jamais connu de telles réactions à La Réunion. Il me semble que le Réunionnais trouve dans cette reconnaissance une motivation pour réfléchir sur lui-même, pour se remettre en question. C’est dans ce sens-là que je parle de projet de société. Beaucoup de gens se demandent si le Parc aura une incidence sur leur vie quotidienne. Par exemple, l’accès aux sites naturels sera-t-il modifié et les limites du Parc national seront-elles visibles ? L’accès sera libre, comme aujourd’hui. Le parc comportera, quant à lui, ce que nous appelons des “ Portes d’entrée ”, c’est-à-dire des lieux d’information marquant le périmètre du cœur protégé. La Maison du Parc à La Plaine-des-Palmistes sera à la fois un siège administratif et un lieu muséographique. Ce sera la principale “ entrée ” du parc. Il y aura ensuite des Portes tout autour du parc. Ce seront des lieux relais pour l’information des visiteurs, pour qu’ils comprennent où ils se trouvent, pour leur donner des renseignements sur la nature et les sites naturels, mais aussi sur les communes et leurs patrimoines culturels.

n

Faut-il considérer la Charte du Parc national comme une sorte de règlement intérieur ? n Non. La Charte, c’est une stratégie de développement durable s’appliquant sur un territoire : en gros, les Hauts. Chaque commune a élaboré son propre projet qui va s’intégrer à la Charte. Il y a donc 24 projets de communes, mais conçus dans un langage commun, pour former un ensemble cohérent avec les objectifs de conservation et de mise en valeur de notre patrimoine naturel commun. Les Hauts se paupérisent et, peu à peu, perdent leur population. Cette stratégie les concerne en premier. C’est une remise à plat de l’aménagement des Hauts. Comment et avec qui se déroule l’élaboration de la Charte ? n Les projets ont été élaborés par les communes avec l’appui du Parc et en concertation avec les milieux associatifs et professionnels. Ils sont invités à faire des propositions par rapport aux problématiques que pose la conservation de la nature. C’est une démarche concertée. Des commissions thématiques, dans chaque commune, ont discuté sur l’agri-

culture, le tourisme, les activités de loisirs, etc. Notre objectif, c’est que les 24 communes adhèrent à la Charte, mais elles restent libres de leur choix. De plus, rien n’est figé. La loi prévoit une révision de la Charte tous les dix ans, mais nous procèderons à des évaluations plus rapprochées. Des mesures spécifiques s’appliqueront-elles à l’intérieur et autour du parc ? n Dans le cœur du parc, il s’agit d’une refonte de ce qui existe déjà en termes de règlementation pour la protection de la nature et de l’environnement : réserves naturelles, zones d’intérêt floristique et faunistique, arrêtés préfectoraux sur les biotopes, etc. Il n’y aura rien de supplémentaire ni de spécifique, mais cette règlementation a besoin d’être actualisée. Notamment parce que l’on continue de découvrir de nouvelles plantes endémiques ou des plantes que l’on croyait disparues. Il faut en tenir compte pour les protéger aussi. Je prends l’exemple de la pandanaie (les fanjans) de La Plaine-des-Palmistes. Ce sont les experts de l’UICN qui nous ont révélé la valeur unique de ce milieu. Il implique de créer une nouvelle zone de protection écologique.

continue de “ L’on découvrir des

plantes endémiques ou que l’on croyait disparues.

”

Et sur l’aire d’adhésion, comment s’appliquera la Charte ? n Les dispositions qui s’appliqueront varieront selon des zones géographiques définies dans chaque commune. Ces zones vont des Bas vers les Hauts. Elles suivent les aires géographiques que nous connaissons. Celles qui correspondent au peuplement progressif de La Réunion, marquées par les axes transversaux, par exemple la route Hubert de Lisle, la voie Feoga dans l’Ouest, etc. C’est une méthode qui permet d’ajuster la Charte aux besoins. Selon la zone, il y aura la possibilité d’adapter des réglementations dans certains endroits si nécessaire. Mais il n’y aura pas de mesures globales s’appliquant partout indistinctement et uniformément. Et, dans tous les cas, nous resterons dans le droit commun. Il ne faut pas s’imaginer des changements extraordinaires. La vie va continuer ! Ce qu’il faut comprendre, c’est que le parc n’est pas fini et que nous devons rechercher un équilibre entre les espaces naturels et les espaces habités. Cet enjeu écologique nous concerne tous, et encore plus depuis que La Réunion est inscrite au Patrimoine mondial.

31

Le classement au Patrimoine mondial n’est pas acquis une fois pour toutes. Il fait l’objet d’un suivi de la situation du site par l’Unesco. Première visite d’évaluation à La Réunion dans quatre ans.

L

’inscription au Patrimoine mondial n’est pas une fin en soi. L’Unesco le déclare aux états qui sollicitent le classement de sites culturels ou naturels. Les états ont la responsabilité de territoires sur lesquels se trouvent des sites uniques et remarquables méritant d’être protégés et conservés en l’état pour les générations futures. Demander un classement, c’est prendre cet engagement. En cas de responsabilité défaillante, un site peut donc être retiré du Patrimoine mondial. C’est rare. Quatre sites ont été déclassés depuis sa création en 1972. Mais, sans aller jusque-là, un site dégradé peut se voir inscrit sur la liste des “patrimoines en péril”. Situation intermédiaire pouvant être demandée par les états eux-mêmes, lorsqu’ils sont en quête d’un soutien international pour sauver un site. À La Réunion, la sensibilisation à l’environnement est en train de monter en puissance à travers de multiples initia-

tives, auprès de tous, et par la concertation en cours pour élaborer la Charte du parc national qui fixera les engagements des uns et des autres. Cependant, la menace principale, pesant sur la biodiversité endémique de La Réunion, ne vient pas des activités humaines. Elle a pour cause la prolifération des espèces envahissantes. Principalement les pestes végétales, le raisin marron en premier, contre lequel une campagne d’éradication est engagée. Ces espèces ont été importées par l’Homme au temps de la colonisation ou sont venues seules, leurs graines transportées par le vent ou par les oiseaux. Un des points forts du dossier de candidature réunionnaise touchait à l’arsenal de mesures en vigueur en matière de protection des espèces endémiques et aux mesures prises pour lutter contre les espèces envahissantes. Une préoccupation partagée par tout l’outre-Mer tropical. Un colloque du Conservatoire botanique national de Mascarin le confirmera.

L e d a N g e r L e p L u s p r e s s a N t v i e N t d e s p e s t e s v é g é ta L e s

L

e premier état des lieux des plantes envahissantes (1989) a montré qu’elles étaient installées dans tous les écosystèmes de l’île, jusqu’à 1 800 m d’altitude. La plus visible et dangereuse : le raisin marron. Une variété d’acacia remplace peu à peu l’acacia “péi” : le Tamarin des Hauts. Le troène de Ceylan prolifère dans les cirques de Salazie et Cilaos. Des graminées très inflammables favorisent les

32

feux de forêt. Les rats et les chats sauvages sont un fléau pour l’agriculture et pour la survie des oiseaux endémiques. Ils dévorent les œufs et les petits, comme le Pétrel de Barau et le Tuit Tuit. n Les nuisibles végétaux et animaux ne sont pas les seuls dangers pour la diversité biologique. L’Homme a aussi un impact. L’explosion démographique et des mauvais comportements

© Photo : Parc national des hauts

Le peuplement de l’île s’est accompagné de l’introduction de nombreuses espèces d’arbres et de plantes alimentaires ou spéculatives, originaires des quatre coins du monde. Nombre de ces espèces se sont naturalisées, partant à la conquête de l’espace naturel, occupé ou non par l’Homme.

individuels en sont la cause. La création du cœur du Parc national est l’aboutissement des efforts de conservation de la biodiversité depuis 25 ans. Aujourd’hui, les multiples études scientifiques, rassemblées et complétées pour le

dossier de candidature, montrent que, si l’île veut conserver son “âme” naturelle, on ne peut plus reculer sur les mesures de conservation. C’est un “ choix de société ”, estime Daniel Gonthier.

© Photo : Parc national des hauts

Un label à défendre

La naissance du Patrimoine mondial

P n

RéseRve du Pa n d a g é a n t d u sichuan, chine ( u n e s c o / Ya n g e Yong).

RéseRve d ’ a n t s i n g Y, MadagascaR (unesco/ Bousquet).

Pa R c n at i o n a l d u g R a n d c a n Y o n , u s a ( u n e s c o / P l e g at. s . ) .

g a l a Pa g o s , e q u at e u R ( u n e s c o / a l i s o n c l aY s o n ) .

“ Construire la paix dans l’esprit des hommes ” “ L’Unesco s’emploie à créer les conditions d’un dialogue entre les civilisations, les cultures et les peuples, fondé sur le respect de valeurs partagées par tous ” : ainsi débute la profession de foi de l’Unesco. L’organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture est plus connue sous son sigle anglais, Unesco. Elle a vu le jour le 16 novembre 1945 dans le cadre de la création de l’ONU dont elle est l’une des agences. Sa vocation ? Contribuer à la paix et la sécurité dans le monde à travers l’éducation, la science, la culture et la communication. Elle dirige de nombreux programmes à travers le monde dans cinq grands domaines d’intervention : l’éducation, les sciences exactes et naturelles, les sciences sociales et humaines, la culture, la communication et l’information. L’Unesco compte 193 états membres et 7 membres associées. Elle a son siège à Paris.

34

1959

our la première fois, à l’initiative de l’Unesco, la communauté internationale est interpellée pour sauver un des plus grands sites historiques de la planète, qui risque de disparaître : les temples d’Abou Simbel et de Philae, hauts lieux de l’Egypte antique dans la vallée du Nil. En inondant la vallée, la construction du barrage d’Assouan va les submerger. Le gouvernement égyptien, dont le projet soulève de nombreuses réactions à travers le monde, accepte le principe du sauvetage. 80 millions de dollars, provenant d’une cinquantaine de pays, permettent de démonter, pierre par pierre, les temples, de les déplacer et de les réassembler en dehors du périmètre inondé, à l’endroit où ils se visitent toujours aujourd’hui. n 1962 L’Unesco élabore une recommandation concernant la sauvegarde de la beauté et du caractère des paysages et des sites, qu’ils soient naturels ou façonnés par l’homme. n 1965 Les USA proposent la création d’une “Fondation du

Patrimoine mondial” étendant le principe de sauvegarde aux sites naturels. n 1966 L’Unesco lance une grande campagne de collecte de fonds pour sauver Venise, victime d’inondations catastrophiques qui menacent ses fondations. La découverte des risques pesant sur Venise fait sensation. C’est le début d’une gigantesque opération de consolidation des assises de la cité lacustre qui dure toujours. Un second succès d’importance, le démontage et le nettoyage du grand temple hindou de Borobudur à Java (Indonésie), consolide la légitimité des grandes actions de sauvegarde du patrimoine dirigées par l’Unesco. n 1972 La Convention concernant le protection du patrimoine culturel et naturel est adoptée par la conférence générale de l’Unesco à Paris le 16 novembre 1972. n 1978 12 premiers sites sont inscrits sur la liste du Patrimoine mondial. n 2010 En 2010, la Liste du Patrimoine mondial comprend 911 sites : 704 sites culturels, 180 sites naturels et 27 sites mixtes culturels et naturels.

hors-série patrimoine mondial de l’unesCo

Immeuble Point Presse 13, allée Bonnier 97400 Saint‑Denis & : 0262.90.20.60 Fax : 0262.90.20.61 E‑mail : info@visutele.com Directeur de publication Christian ah-son Rédacteur en chef philippe peYre philippe.peyre @visutele.com Rédacteur olivier soufflet MAQUETTE Chef de studio hervé Baum Maquettistes macaire dormeuil tony Chevalier Yohan thomas Photographes hervé douris parc national des hauts de la réunion PUBLICITÉ epr3.pub@wanadoo.fr IMPRESSION nid Zi. chaudron 97490 sainte-clotilde ÉDITEUR ePR sas au capital de 800 000 F PRINCIPAUX ASSOCIÉS Christian ah-son sas siroB sa spr COMMISSION PARITAIRE : n° 0709 R 85460 Visu a été tiré à 79 000 exemplaires.

© Toute reproduction même partielle des articles et illustrations publiés dans VISU est interdite.

p o u r q u o i l a r é u n i o n a - t- e l l e é t é C l a s s é e ? les sites du patrimoine mondial sont sélectionnés sur 10 critères, 6 critères culturels et 4 critères naturels. la réunion a été retenue sur les critères naturels suivants : “ Représenter des phénomènes naturels remarquables ou des aires d’une beauté et d’une importance esthétique exceptionnelle. ” n “ Contenir les habitats naturels les plus représentatifs et les plus importants n

pour la conservation in situ de la diversité biologique, y compris ceux où survivent des espèces menacées ayant une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science ou de la conservation. ”