38 minute read

Wenn den Zappelphilipp die Aufschieberitis packt: Zusammenhänge zwischen ADHS-Symptomen und Prokrastination und mögliche Mediatoren “When Fidgety Philip starts to postpone”: The association between ADHD-symptoms and procrastination and potential mediators Sandra Schmiedeler, Kay Khambatta, Julia Hartmann und Frank Niklas

from Leseprobe ZPP 1/2020

by Hogrefe

Originalarbeit

Wenn den Zappelphilipp die Aufschieberitis packt: Zusammenhänge zwischen ADHSSymptomen und Prokrastination und mögliche Mediatoren

Advertisement

Sandra Schmiedeler1, Kay Khambatta2, Julia Hartmann2 und Frank Niklas2

1Begabungspsychologische Beratungsstelle der Universität Würzburg 2Lehrstuhl für Psychologie IV der Universität Würzburg, Würzburg

Zusammenfassung: Die Aufmerksamkeitsdefizit- / Hyperaktivitätsstörung (ADHS) scheint mit prokrastinierendem Verhalten in Verbindung zu stehen und beides kann den individuellen Bildungserfolg beeinträchtigen. Weitere Studien weisen zudem auf Zusammenhänge zwischen den beiden Konstrukten und Selbstkontrolle sowie Perfektionismus hin. In der vorliegenden Arbeit wurde anhand von zwei verschiedenen Stichproben (N gesamt = 762) untersucht, ob Zusammenhänge zwischen ADHS-Symptomen und Prokrastination bestehen und ob diese Zusammenhänge durch Selbstkontrolle und Perfektionismus mediiert werden. Die Ergebnisse zeigen positive Assoziationen zwischen Prokrastination und den ADHS-Subskalen für beide Stichproben (Unaufmerksamkeit: r = .67 bzw. r = .66; Hyperaktivität / Impulsivität: r = .35 bzw. r = 0.22). Dabei wurden indirekte Effekte von der ADHS-Gesamtskala sowie den beiden Subskalen Unaufmerksamkeit und Hyperaktivität / Impulsivität auf Prokrastination über Selbstkontrolle deutlich. Zudem zeigte sich ein indirekter Effekt von Hyperaktivität / Impulsivität auf Prokrastination über sozial vorgeschriebenen Perfektionismus. Ein Teil des Zusammenhangs zwischen ADHS-Symptomen und Prokrastination kann demnach durch indirekte Effekte über dritte Konstrukte erklärt werden.

Schlüsselwörter: Prokrastination, ADHS, Selbstkontrolle, Perfektionismus

“When Fidgety Philip starts to postpone”: The association between ADHD-symptoms and procrastination and potential mediators

Abstract: Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) seems to be associated with procrastination and both may hinder academic success. Further, research indicates that both constructs are associated with self-regulation and perfectionism. In this study, we used data of two samples (Ntotal = 762) to test possible associations of ADHD-symptoms with procrastination and to test possible mediators for such an association. Results showed indeed positive associations between procrastination and ADHD-subscales for both samples (inattention: r = .67 and r = .66; hyperactivity / impulsivity: r = .35 and r = .22). Indirect effects of inattention on procrastination via self-regulation and indirect effects of hyperactivity / impulsivity on procrastination via self-regulation and socially prescribed perfectionism were found. The association between ADHDsymptoms and procrastination thus can partly be explained by indirect effects via other constructs.

Keywords: Procrastination, ADHD, self-regulation, perfectionism

Die Aufmerksamkeitsdefizit- / Hyperaktivitätsstörung (ADHS) mit Symptomen von Unaufmerksamkeit und Hyperaktivität / Impulsivität gehört mit einer Prävalenz von etwa 5 % bis 7 % zu den häufigsten Störungen im Kindes- und Jugendalter (Polanczyk, Willcutt, Salum, Kieling & Rohde, 2014). Auch wenn die Symptomatik im Jugendalter und insbesondere im Erwachsenenalter zurückgeht, erfüllt die Mehrheit der Kinder (60 – 85 %) bis ins Jugendalter hinein die Diagnosekriterien der ADHS (Barkley, Fischer, Edelbrock & Smallish, 1990). Nach einer Metaanalyse von Faraone, Biederman und Mick

(2006) wird die Persistenz der Störung ins Erwachsenenalter auf 15 % bis 65 % geschätzt. Somit sind Erwachsene noch mit ca. 3.1 % bis 4.7 % betroffen (de Zwaan et al., 2012).

Prokrastination beschreibt die irrationale Tendenz, geplante Handlungen, Aufgaben oder Entscheidungen auf „später“ zu verschieben (Helmke & Schrader, 2000; Steel, 2007) und ist ein weitverbreitetes Phänomen: Etwa 80 % bis 95 % der Collegestudierenden (und davon ca. 20 – 40 % in einem problematischen Ausmaß) und 15 % bis 25 % aller Erwachsenen sind chronisch betroffen (O'Brien, 2002; Ferrari, Díaz-Morales, O'Callaghan, Día & Argumedo, 2007; vgl. Steel, 2007). Dabei findet ein Aufschub trotz des Wissens statt, dass der Nutzen (Interessen, Präferenzen, Ziele) durch das Aufschieben nicht maximiert wird (Rustemeyer & Callies, 2013; Steel, 2007). Auch wenn die Stimmung kurzfristig durch das Umgehen unangenehmer Aufgaben verbessert werden kann, ist langfristig von einem Absinken der Stimmung auszugehen (Solomon & Rothblum, 1984; Steel, Brothen & Wambach, 2001). Dies erklärt, warum 95 % der Betroffenen ihr Prokrastinationsverhalten gerne reduzieren würden (O'Brien, 2002).

ADHS, Prokrastination und Bildungserfolg

Sowohl ADHS als auch Prokrastination können den Bildungserfolg Betroffener beeinträchtigen. Kinder und Jugendliche mit ADHS tragen ein erhöhtes Risiko für Lernstörungen, Sitzenbleiben, Klassenwiederholungen und Schulabbrüche (Barbaresi, Katusic, Colligan, Weaver & Jacobsen, 2007; Barkley et al., 1990). Zudem besuchen sie überzufällig häufig (30 – 40 %) Förderschulen mit den Schwerpunkten Lern- und Erziehungshilfe (Mähler, Hasselhorn & Grube, 2008), weisen im Verlauf der Schulzeit dann auch seltener einen Highschool-Abschluss auf und besuchen seltener das College als nicht betroffene Jugendliche (Barkley, Fischer, Smallish & Fletcher, 2006). Bei jungen Erwachsenen mit ADHS führt die Symptomatik zu Schwierigkeiten in der beruflichen und sozialen Anpassung (Barkley et al., 2006).

Mit Blick auf Prokrastination finden sich neben positiven Assoziationen mit Ängstlichkeit und Depression (z. B. Schulz, 2008) auch negative Zusammenhänge zwischen selbst berichtetem prokrastinierendem Verhalten und akademischem Erfolg (Beswick, Rothblum & Mann, 1988). Auch längsschnittlich betrachtet ist prokrastinierendes Verhalten ein wesentlicher Prädiktor für akademische Leistung (Steel et al., 2001; Wesley, 1994).

Zusammenhänge zwischen ADHS und Prokrastination

Betrachtet man die Beschreibung typischer Probleme von Patienten mit ADHS, werden die Hinweise auf einen Zusammenhang mit Prokrastination deutlich: Betroffene Patienten haben oftmals Schwierigkeiten, (Schul-)Aktivitäten zu organisieren und Langzeitprojekte zu vollenden und sie vermeiden häufig unangenehme, anstrengende oder uninteressante Entscheidungen oder Aufgaben (American Psychiatric Association, 2013; Langberg, Epstein & Graham, 2008). Dieses Verhalten führt überdies auch dazu, dass Personen mit ADHS negative Erfahrungen machen und negatives Feedback erhalten, was in der Folge zu einem geringen Selbstwirksamkeitserleben beitragen kann; dadurch könnte Prokrastination bei Herausforderungen wiederum als Kompensationsstrategie dienen (Ramsay & Rostain, 2003; Niermann & Scheres, 2014). Gleichzeitig ist Prokrastination kein anerkanntes Symptom von ADHS, sodass über die Beziehung zwischen beiden noch relativ wenig bekannt ist.

Die wenigen wissenschaftlichen Studien, die es zum Thema gibt, belegen den Zusammenhang zwischen ADHS und Prokrastination, wobei einige Studien jedoch nur Zusammenhänge für einen der Symptombereiche Unaufmerksamkeit bzw. Hyperaktivität / Impulsivität aufweisen konnten. Ferrari (2000) untersuchte an Studenten den Zusammenhang von ADHS-Symptomen und Prokrastinationstendenzen und fand mittelhohe Korrelationen zwischen Prokrastination und einem Aufmerksamkeitsdefizit (r = .43 bis r = .60), während die Assoziationen mit Impulsivität (r = .26 bis r = .32) und Hyperaktivität (r = .13 bis r = .19) geringer ausfielen. Eine im Anschluss durchgeführte Faktorenanalyse belegte trotz des hohen Zusammenhangs zwischen Unaufmerksamkeit und Prokrastination zwei getrennte Faktoren: Prokrastination konnte nicht durch ADHS-Symptome erklärt werden. In einer Studie im deutschen Raum untersuchten Rist, Pedersen, Höcker und Engberding (2011) den Zusammenhang der beiden Konstrukte und fanden nur geringe Korrelationen zwischen ADHS-Symptomen und Prokrastination (r = 0.13 bis r = 0.24). Wurden die ADHS-Subskalen berücksichtigt, fiel der Zusammenhang von Prokrastination mit der Aufmerksamkeitssubskala höher aus (r = 0.51). Die Autoren prüften auch, inwiefern jeweils Auffälligkeiten in einem Bereich mit Auffälligkeiten in dem anderen einhergingen: Von den Probanden, bei denen der Trennwert der ADHS-Skala überschritten worden war und somit ein ADHS-Verdacht vorlag, wurde etwa die Hälfte auch als „Prokrastinierer“ eingestuft, wobei bei den „Prokrastinierern“ nur in etwa 20 % der Fälle ein ADHS-Verdacht manifest wurde. Dies deckt sich mit Befunden von Ferrari und Sander (2006),

wonach Erwachsene mit einer diagnostizierten ADHS deutlich häufiger von Prokrastinationsverhalten berichteten als eine vergleichbare gesunde Kontrollgruppe. In einer weiteren Studie fanden Niermann und Scheres (2014) mittlere bis hohe Korrelationen zwischen Unaufmerksamkeitswerten und verschiedenen Prokrastinationsskalen nach Selbstbericht, wohingegen die Autoren den Zusammenhang zwischen Hyperaktivität / Impulsivität und Prokrastination nicht eindeutig bestätigen konnten. Insbesondere zeigten sich die Zusammenhänge nicht mehr, wenn die Unaufmerksamkeit mittels Partialkorrelation berücksichtigt wurde. Dies ist insofern erstaunlich, da beide Verhaltensweisen, Prokrastination und Impulsivität, mit einer gemeinsamen Hirnregion, dem linken dorsolateralen präfrontalen Kortex, verknüpft zu sein scheinen (Morris, 2017). Auch nach Steel (2007) ist Impulsivität ein zentrales Merkmal für Prokrastinationsverhalten. Entsprechend sind die Forschungsdaten zum Zusammenhang von ADHS-Symptomen und Prokrastination nicht ganz geklärt. Während der Zusammenhang mit Unaufmerksamkeit recht konsistent im mittelhohen Bereich liegt, ist insbesondere für die selbst berichtete Impulsivität die Datenlage nicht eindeutig. Eine Rolle könnte hierbei auch die unterschiedliche Erfassung der Konstrukte spielen (vgl. z. B. Svartdal et al., 2016). Daneben stellt sich die Frage, welche Faktoren die Zusammenhänge zwischen ADHS und Prokrastination möglicherweise erklären können.

Als mögliche Mediatorvariablen zwischen den Konstrukten ADHS und Prokrastination sind verschiedene denkbar wie Selbstwirksamkeit, Erlernte Hilflosigkeit, Bewertungsangst, Emotionsregulation oder auch Variablen wie Zeitmanagement und Interesse (Helmke & Schrader, 2000; Rustemeyer & Callies, 2013; Rustemeyer & Rausch, 2007; Wypych, Matuszewski & Dragan, 2018). Bislang sind die verschiedenen Wirkmechanismen, die zu Prokrastination führen können, noch nicht abschließend analysiert und geklärt. Aufgrund von Befunden, die eine Assoziation von ADHS und Prokrastination mit perfektionistischen Persönlichkeitstendenzen (Pychyl & Flett, 2012; Strohmeier, Rosenfield, DiTomasso & Ramsay, 2016) und insbesondere mit Defiziten in der Selbstkontrolle (Gawrilow, Schmitt & Rauch, 2011; Rabin, Fogel & Nutter-Upham, 2011) in Verbindung setzen, liegt die Vermutung nahe, dass diese beiden Variablen als Mediatoren fungieren könnten.

Selbstkontrolle beschreibt dabei die Fähigkeit, unerwünschte Emotionen, Wünsche und Handlungen zugunsten erwünschter Alternativen zu unterdrücken (Casey, 2015). ADHS wird auch als Störung der selbstregulativen Fähigkeiten bezeichnet, da Betroffene große Defizite in der Selbstkontrolle und den Exekutiven Funktionen zeigen (Gawrilow et al., 2011). Passend dazu erklärt das neuropsychologische Modell von Barkley (1997) Selbstkontrolldefizite durch eine Störung des präfrontalen Kortex, die wiederum sekundäre Defizite auslöst und so letztlich zu Problemen in der Selbstkontrolle und Verhaltenssteuerung führt. Mit Blick auf Prokrastination ist auch hier der Bezug zu Selbstkontrolle nachvollziehbar: Selbstkontrollfehler gehören zu den stärksten und konsistentesten Prädiktoren für Prokrastination (Rabin et al., 2011), sodass Prokrastination bei verringerter Selbstkontrolle auch häufiger auftritt (Schouwenburg & Groenewoud, 2001). Demnach wird Prokrastination auch als eine besondere Form der Störung der Selbstregulation bezeichnet (Helmke & Schrader, 2000; Rustemeyer & Callies, 2013; Schouwenburg, 2004) bzw. als „Quintessenz selbstregulatorischer Fehler“ (Steel, 2007) angesehen. Somit scheinen Selbstkontrollfehler Kernmerkmale sowohl von ADHS als auch von Prokrastination zu sein. Wir gehen demnach davon aus, dass Selbstkontrolle den Zusammenhang zwischen ADHS-Symptomen und Prokrastination erklären kann, weiterhin jedoch auch spezifische Assoziationen unabhängig von Selbstkontrolle zwischen ADHS und Prokrastination bestehen.

Nicht so eindeutig und weniger offensichtlich ist Perfektionismus für den Zusammenhang zwischen ADHS und Prokrastination zu diskutieren. Unter Perfektionisten werden Personen verstanden, die extrem hohe Ansprüche an die eigenen Handlungen stellen, sehr besorgt sind, Fehler zu machen, und ihre Selbstbewertung danach ausrichten, wie sehr sie diese hohen Maßstäbe erfüllen (Flett & Hewitt, 2002). Hewitt und Flett (1991b) beschreiben in ihrem multidimensionalen Modell drei Dimensionen des Perfektionismus, die sich untereinander nicht ausschließen und auch gleichzeitig und in verschiedenen Ausprägungen vorkommen können: Selbstorientierte Perfektionisten setzen sich selbst (übertrieben) anspruchsvolle Standards und üben eine strenge Bewertung des eigenen Verhaltens. Fremdorientierter Perfektionismus weist ein ähnliches Muster auf, jedoch mit einer anderen Ausrichtung: Fremdorientierte Perfektionisten setzen unrealistische Standards für Bezugspersonen und legen Wert auf die Perfektion anderer. Sozial vorgeschriebener Perfektionismus wird von der Wahrnehmung bestimmt, dass Bezugspersonen unrealistisch hohe Standards an einen selbst richten, die eigenen Handlungen entsprechend streng bewertet werden und dabei der Zwang besteht, diesen Erwartungen gerecht werden zu

müssen. In der Literatur finden sich zahlreiche Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen Prokrastination und Perfektionismus, wobei hier insbesondere der sozial vorgeschriebene Perfektionismus relevant ist (Flett, Hewitt & Martin, 1995; Flett, Blankstein, Hewitt & Koledin, 1992; Kağana, Çakırb, İlhan & Kandemir, 2010; Pychyl & Flett, 2012). So scheint es nach Flett et al. (1992) insbesondere die Antizipation von Missbilligung anderer zu sein, die das Aufschiebeverhalten begünstigt. Da ADHSPatienten in ihrer Biografie häufig berichten, dass ihre Handlungen (z. B. von Eltern oder Lehrkräften) kritisch beurteilt wurden (Döpfner, 2011), könnte hier die Entwicklung eines sozial vorgeschriebenen Perfektionismus begünstigt werden und Prokrastinationsverhalten wiederum verstärkt auftreten. Allerdings sind Studien zu Assoziationen zwischen ADHS und Perfektionismus rar. Strohmeier und Kollegen (2016) untersuchten den Zusammenhang von ADHS zu den von den Patienten selbst eingeschätzten kognitiven Verzerrungen: Die Autoren fanden, dass die erwachsenen ADHS-Patienten am häufigsten Perfektionismus als kognitive Verzerrung (55 %) berichteten. Ähnlich fanden Martel, Goth-Owens, Martinez-Torteya und Nigg (2010) in ihrer Studie sogar eine „perfektionistische Gruppe“ als eine von vier verschiedenen Gruppen, in die Kinder und Jugendliche mit ADHS unterteilt werden konnten.

Die vorliegende Untersuchung

Mehrere Hinweise sprechen für einen Zusammenhang zwischen ADHS und dem weitverbreiteten Phänomen der Prokrastination. Dennoch gibt es keine ausreichenden Erkenntnisse über die Zusammenhänge, wenn die der ADHS zugrunde liegenden Dimensionen Unaufmerksamkeit vs. Hyperaktivität / Impulsivität einzeln betrachtet werden. Hier stellt sich auch die Frage, ob sich der Befund von Niermann und Scheres (2014) replizieren lässt, wonach sich der Zusammenhang von Prokrastination und Impulsivität bei Kontrolle der Unaufmerksamkeit verringert. Daneben soll untersucht werden, ob diese Zusammenhänge von anderen Faktoren beeinflusst werden. Zum einen ist die Annahme nahe liegend, dass Selbstkontrollfähigkeiten die Assoziation zwischen ADHS und Prokrastination beeinflussen können. Zum anderen gibt es Hinweise, dass Verbindungen zwischen Perfektionismus und ADHS bzw. Prokrastination bestehen. Ob sich diese Verbindungen jedoch auch auf die Beziehung zwischen ADHS und Prokrastination auswirken, ist bislang unbekannt. Da hinter Perfektionismus ein multidimensionales Konstrukt steht, sollten die Dimensionen des Perfektionismus einzeln betrachtet werden.

Da ADHS-Symptome i. d. R. sehr früh in der Entwicklung von Kindern auftreten und eine hohe genetische Komponente haben (Faraone et al., 2005), während für die Entwicklung von Prokrastination eher lerntheoretische, motivationale und kognitive Erklärungsansätze herangezogen werden (Schulz, 2008), ist davon auszugehen, dass ADHS eher ursächlich für Prokrastination ist und nicht umgekehrt. Wir erwarten, dass ein direkter Zusammenhang zwischen den Symptomen der ADHS und einer allgemein gemessenen Prokrastination besteht. Die Unaufmerksamkeit sollte dabei gegenüber der Hyperaktivität / Impulsivität größere Vorhersagekraft für Prokrastination besitzen. Weiterhin hängen sowohl ADHS als auch Prokrastination mit Selbstkontrolle und perfektionistischen Persönlichkeitstendenzen zusammen. Personen mit ADHS weisen Funktionsstörungen in ihren exekutiven Funktionen und ganz allgemein in der Handlungskontrolle auf. Solche selbstregulatorischen Defizite wiederum sind gute Prädiktoren für Prokrastination. Genauso scheint eine ADHS in vielen Fällen mit perfektionistischen Persönlichkeitstendenzen einherzugehen, während die antizipierte Missbilligung durch andere und damit sozial vorgeschriebener Perfektionismus Prokrastination verstärken kann. Deshalb soll in einem explorativen Ansatz überprüft werden, ob eventuelle Zusammenhänge zwischen ADHS und Prokrastination zumindest teilweise über Selbstkontrolle und Perfektionismus, und hier insbesondere über den sozial vorgeschriebenen Perfektionismus, erklärt werden können, die in diesem Fall als Mediatoren wirken würden.

Methode

Stichprobenbeschreibung

Die Daten wurden insgesamt an zwei Stichproben mittels eines Onlinefragebogens erhoben. Die Teilnahme war freiwillig und anonym. Die erste Stichprobe wurde über soziale Netzwerke und E-Mail-Verteiler rekrutiert (Teilnahme ohne Vergütung). Vollständige Datensätze lagen von insgesamt N = 559 (412 Frauen, 147 Männer) mit einem durchschnittlichen Alter von M = 26,46 Jahren (SD = 8,19 Jahre) vor. Der Bildungsstand der Befragten war hoch: Die Mehrheit gab die Allgemeine Hochschulreife (n = 280) oder einen Fachhochschul- oder Hochschulabschluss (n = 181) als höchsten formalen Bildungsabschluss an. Da die bisherigen Studien zur Assoziation zwischen ADHS und Prokrastination hauptsächlich an studentischen Personengruppen erhoben wurden und auch unsere Stichprobe aus der Allgemeinbevölkerung einen sehr hohen Bildungsstand, geringes Alter und wenig ADHS-

Symptome aufwies, wurde zur Verallgemeinerung der Befunde eine weitere Stichprobe mit vorwiegend ADHSSymptomen gewonnen. Hierzu wurden in einer zweiten Studie 132 ADHS-Onlineforen, Selbsthilfegruppen und weitere therapeutische Gruppen und Praxen in Deutschland, Österreich und der Schweiz kontaktiert und gebeten, einen Aushang zur Studie unter ADHS-Betroffenen zu machen. Dadurch konnten von insgesamt N = 203 Personen (135 Frauen, 67 Männer, 1 anderes / sonstiges) vollständige Datensätze gewonnen werden (Teilnahme ohne Vergütung). Das Alter war höher als in der ersten Stichprobe (M = 41.6 Jahre, SD = 11.6 Jahre). Der Bildungsstand war erneut relativ hoch: Die meisten Personen gaben als höchsten formalen Bildungsabschluss wieder die Allgemeine Hochschulreife (n = 50) oder einen Fachhochschul- oder Hochschulabschluss (n = 73) an. Es wurde in dieser Stichprobe zusätzlich nach dem Einkommen gefragt: Dabei gaben 17 % an, kein eigenes Einkommen zu haben, bei 20 % belief sich das Einkommen unter 1000 Euro, bei 26.5 % unter 2000 Euro, bei 16.5 % unter 3000 Euro, bei 7.5 % unter 4000 Euro und 12.5 % gaben an, dass ihr Einkommen über 4000 Euro lag. Unter den Teilnehmenden der zweiten Erhebung wiesen 177 Personen (ca. 87 %) wahrscheinlich ADHS-Symptome (d. h. einen Wert ≥ 17 in der Selbstberichtsskala für Erwachsene mit ADHS) auf.

Erhebungsinstrumente

ADHS-Symptome. Bei der Selbstberichtsskala für Erwachsene mit ADHS (ASRS-v1.1) handelt es sich um die deutsche Übersetzung der Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS), welche in Zusammenarbeit mit der World Health Organization (WHO) erstellt wurde (Kessler et al., 2005). In diesem Fragebogen sollen 18 Aussagen hinsichtlich des persönlichen Erlebens während der vergangenen sechs Monate auf einer 5-stufigen Likert-Skala eingeschätzt werden. Neben der Gesamtskala gibt es auch eine Unterteilung in die beiden Subskalen Unaufmerksamkeit und Hyperaktivität / Impulsivität mit jeweils neun Items. Dabei weist ein Punktwert von 17 – 23 Punkten darauf hin, dass wahrscheinlich ADHS-Symptome vorliegen und ein Wert ab 24 Punkte, dass sehr wahrscheinlich Symptome vorliegen. Cronbachs Alpha liegt für die Gesamtskala mit α = .88 sowie die Subskalen Unaufmerksamkeit (α = .88) und Hyperaktivität / Impulsivität (α = .83) im guten Bereich (Mörstedt, Corbisiero & Stieglitz, 2016). In der vorliegenden Arbeit wurden für die Gesamtstichprobe für die Subskala Unaufmerksamkeit M = 18.3 (SD = 6.67) und α = .86 (ωh = .75) sowie für die Subskala Hyperaktivität / Impulsivität M = 16.55 (SD = 6.47) und α = .83 (ωh = .68) berechnet. Zur Überprüfung der Modellgüte des zugrunde liegenden Modells von ADHS mit den Dimensionen Unaufmerksamkeit und Hyperaktivität / Impulsivität wurde zusätzlich eine konfirmatorische Faktorenanalyse mittels R durchgeführt und eine gute Modellgüte gefunden (X2 (127) = 359.37, CFI = .953, RMSEA = .049).

Prokrastination. Zur Erfassung von Prokrastination als allgemeinem dysfunktionalen Handlungsaufschub wurde die 10 Items umfassende KRAS – Prokrastination von Schwarzer (1999) verwendet. Die Items decken wichtige definitorische Kriterien von Prokrastination ab, wie vernunftwidriges (irrationales) Verhalten, den Aufschub einer intendierten (zielgerichteten) Handlung, obwohl dem Individuum durch die Verzögerung potenzielle Nachteile entstehen, sowie Zeitdruck oder affektives Unbehagen (Wieland, Grunschel, Limberger, Schlotz, Ferrari & EbnerPriemer, 2018). Die Probanden sollen auf einer 4-stufigen Likert-Skala bewerten, wie stark sie den Aussagen zustimmen (z. B. „Ich habe oft ein schlechtes Gewissen, weil ich wichtige Dinge vor mir herschiebe.“). Die Autoren geben für ihre Stichprobe mit N = 293 (M = 28.29, SD = 4.97) eine gute Reliabilität an (α = .84). Diese Kennwerte konnten in der vorliegenden Gesamtstichprobe (N = 762) weitestgehend wiedergefunden werden (M = 26.26, SD = 6.05, α = .86, ωh = .80). Bei der Überprüfung des eindimensionalen Modells von Prokrastination mithilfe einer konfirmatorischen Faktorenanalyse ergab sich eine akzeptable Modellgüte mit X2 (34) = 146.3, CFI = 0.958 und RMSEA = 0.066.

Selbstkontrolle. Es wurde die deutsche Adaptation der Kurzform der Self-Control Scale (SCS-K-D; Bertrams & Dickhäuser, 2009) genutzt. Hierbei sollen 13 Aussagen anhand einer 5-stufigen Likert-Skala bewertet werden (z. B. „Ich bin gut darin, Versuchungen zu widerstehen.“). Die SCS-K-D basiert auf dem englischen Original von Tangney, Baumeister und Boone (2004) und bietet mit 13 Items eine ökonomische Alternative zur Gesamtskala, welche 36 Items umfasst. Die interne Konsistenz der deutschen Übersetzung wird mit α = .79 bis α = .80 angegeben (Bertrams & Dickhäuser, 2009). Die in der vorliegenden Studie erhobenen Daten (N = 762, M = 36.99, SD = 9.06, α = .86, ωh = .68) sprechen ebenfalls für eine ausreichende bis gute interne Konsistenz. Die mittels konfirmatorischer Faktorenanalyse untersuchte Modellgüte für Selbstkontrolle als eindimensionalem Faktor ist jedoch nicht optimal (X2 (59) = 378.53, CFI = .890, RMSEA = .084).

Perfektionismus. Perfektionistische Tendenzen wurden mittels einer unveröffentlichten deutschen Fassung der Multidimensional Perfectionism Scale (CMPS) erhoben (Hewitt & Flett, 1991a). Dem Fragebogen liegt ein dreidimensionales Modell des Perfektionismus mit den Dimensionen selbstorientierter (SO), fremdorientierter (FO) und sozial vorgeschriebener (SV) Perfektionismus zugrunde. Zu jeder der drei Dimensionen werden im Fragebogen 15 Aussagen auf einer 6-stufigen Likert-Skala bewertet (z. B. SO Perfektionismus: „Eines meiner Ziele ist es, in

allem was ich tue, perfekt zu sein.“; FO Perfektionismus: „Wenn ich jemanden darum bitte, etwas zu tun, erwarte ich, dass das Geleistete keine Fehler aufweist.“, SV Perfektionismus: „Ich habe das Gefühl, dass andere zu viel von mir fordern.“). Angelehnt an Cox, Enns und Clara (2002) wurde der Fragebogen zunächst auf insgesamt 15 Items gekürzt. Die Autoren geben eine interne Konsistenz für SO von Cronbachs α = .84, für FO von α = .66 und für SV von α = .85 an. Im Rahmen unserer ersten Studie wiesen die ermittelten Kennwerte jedoch darauf hin, dass die Modellgüte insbesondere durch Items des FO eingeschränkt wurde. Daher wurden in der zweiten Erhebung mit Fokus auf ADHS-Betroffene weitere Items zum FO Perfektionismus miteingeschlossen, sodass hier jeweils fünf Items für SO und SV Perfektionismus, aber zehn Items für FO Perfektionismus abgefragt wurden. Die für die vorliegende Stichprobe ermittelten Kennwerte betrugen für SO (N = 762) M = 20.64, SD = 5.16, α = .85, ωh = .77, für FO (N = 203), M = 33.52, SD = 7.45, α = .79, ωh = .64 und für SV (N = 762) M = 14.52, SD = 4.91, α = .80, ωh = .74. Eine konfirmatorische Faktorenanalyse zur Überprüfung der Modellgüte des dem HF-MPS zugrunde liegenden dreidimensionalen Modells von Perfektionismus ergab eine akzeptable Modellgüte (X2 (162) = 294.57, CFI = .902, RMSEA = .063).

Statistische Auswertungen

Die vorab berichteten Skalenanalysen wurden mittels R berechnet. Die weiteren statistischen Datenanalysen wurden mithilfe von SPSS durchgeführt. Mögliche Zusammenhänge der einzelnen Variablen wurden mittels Punkt-MomentKorrelation nach Pearson berechnet. Partialkorrelationen zwischen den beiden ADHS-Subskalen und Prokrastination dienten dazu, die um die jeweils andere Subskala bereinigten Zusammenhänge zu berechnen. Zur Beantwortung der Frage, ob der Zusammenhang zwischen ADHS und Prokrastination durch Selbstkontrolle und Perfektionismus

Tabelle 1. Korrelationen und deskriptive Statistiken aller Studienvariablen

Geschlecht (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M SD

.07 .15 –.13 –.11 –.13 .01 .01 –.01 .13 –.05 0.68 0.50

Alter in Jahren (2) –.02 .09 .27 –.19 –.23 .03 .05 .07 .28 –.22 41.58 11.56

Formale Bildung (3) .01 –.11

Einkommen (4) .12 –.14 –.11 .01 .12 –.07 .16 .05 6.79 1.67

–.17 –.11 .15 .06 –.07 .22 –.19 5.65 3.15

Unaufmerksamkeit (5) .05 –.12 –.02 – .63 .07 .16 .37 –.74 .67 23.62 7.21

Hyperaktivität / Impulsivität (6) .07 –.10 –.04 – .44

Perfektionismus-FO# (7) -.03 –.04 –.09 – –.15 .09 .25 .34 .34 –.53 .35 21.13 7.62

.43 .32 –.07 .02 3.35 0.75

Perfektionismus-SO# (8) .02 –.01 .04 – –.05 .18 .21 .39 –.07 .08 4.43 0.96

Perfektionismus-SV# (9) .00 .09 –.04 – .17 .23 .08 .43 –.35 .26 3.30 1.05

Selbstkontrolle# (10) .02 .23 .02 – –.63 –.28 .13 .15 –.14 –.70 2.58 0.76

Prokrastination# (11) .01 –.16 -.03 – .66 .22 -.16 -.05 .14 -.66

M 0.74 26.46 7.04 16.37 14.88 3.38 4.02 2.76 2.94 2.48 3.02 0.60

SD 0.44 8.19 1.03 5.27 5.06 0.80 1.04 0.91 0.65 0.54

Anmerkungen: Unterhalb der Diagonalen: 1. Stichprobe, N = 559; oberhalb der Diagonalen: 2. Stichprobe mit N = 203.

Fett gedruckte Korrelationen sind auf dem Niveau von 0.05 (2-seitig) signifikant.

FO: fremdorientierter, SO: selbstorientierter und SV: sozial vorgeschriebener Perfektionismus.

Geschlecht: 0 = männlich, 1 = weiblich.

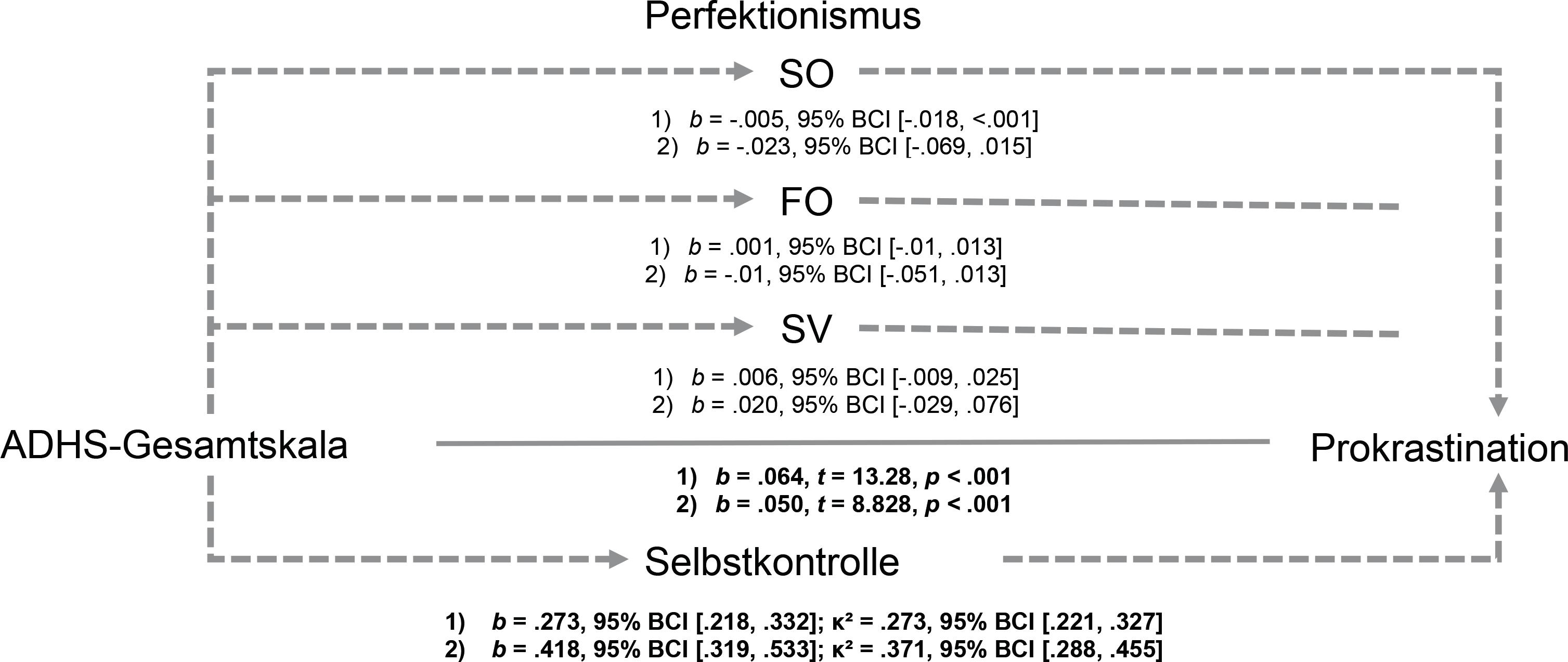

Abbildung 1. Mediationsanalyse ADHS-Gesamtskala auf Prokrastination über selbstorientierten (SO), fremdorientierten (FO) und sozial vorgeschriebenen (SV) Perfektionismus sowie Selbstkontrolle. Die durchgezogene Linie entspricht einem direkten Zusammenhang, die unterbrochenen Linien entsprechen den Mediationen. Die Signifikanzprüfung des indirekten Effekts erfolgte mittels Bootstrapping. Fett gedruckte Korrelationen sind auf dem Niveau von 0.05 (2-seitig) signifikant. Es sind die standardisierten b-Koeffizienten dargestellt. 1) 1. Stichprobe ohne Ausreißer mit N = 536; 2) 2. Stichprobe ohne Ausreißer mit N = 191.

Abbildung 2. Mediationsanalyse der Subskala Unaufmerksamkeit auf Prokrastination über selbstorientierten (SO), fremdorientierten (FO) und sozial vorgeschriebenen (SV) Perfektionismus sowie Selbstkontrolle. Die durchgezogene Linie entspricht einem direkten Zusammenhang, die unterbrochenen Linien entsprechen den Mediationen. Die Signifikanzprüfung des indirekten Effekts erfolgte mittels Bootstrapping. Fett gedruckte Korrelationen sind auf dem Niveau von 0.05 (2-seitig) signifikant. Es sind die standardisierten b-Koeffizienten dargestellt. 1) 1. Stichprobe ohne Ausreißer mit N = 536; 2) 2. Stichprobe ohne Ausreißer mit N = 191.

mediiert wird, wurden Mediatoranalysen durchgeführt. Dazu wurde das SPSS-Makro PROCESS genutzt (Hayes, 2013). Einer der Vorteile von PROCESS ist, dass automatisch eine Zentrierung der Variablen erfolgt. Die Zentrierung von Variablen erfolgt u. a. in der moderierten Regressionsanalyse, um die Multikollinearität zu verringern und die Interpretation der Ergebnisse zu erleichtern (Eid, Gollwitzer & Schmitt, 2010). Berichtet werden die standardisierten b-Koeffizienten, die 95 %-Konfidenzintervalle sowie t-Werte für die direkten Effekte. Die Signifikanzprüfung des indirekten Effekts erfolgte durch Bootstrapping (number of bootstrapping = 5000) und es wird Kappa-Quadrat (κ²) als Effektstärkemaß berichtet mit kleinen Effekten ab .01, mittleren Effekten ab .09 und großen Effekten ab .25 (Preacher & Kelley, 2011). Die Berechnungen wurden jeweils für beide Stichproben separat durchgeführt. Vor den Mediationsanalysen wurden Ausreißer mittels Boxplots für die Variablen der ADHS-Skalen, Perfektionismus-Skalen, Prokrastination und Selbstkontrolle ermittelt. Hierdurch fielen 23 Datensätze in der ersten Stichprobe und 12 weitere Datensätze in der zweiten Stichprobe weg. Es wurde angenommen, dass der Zusammenhang in beiden Stichpro-

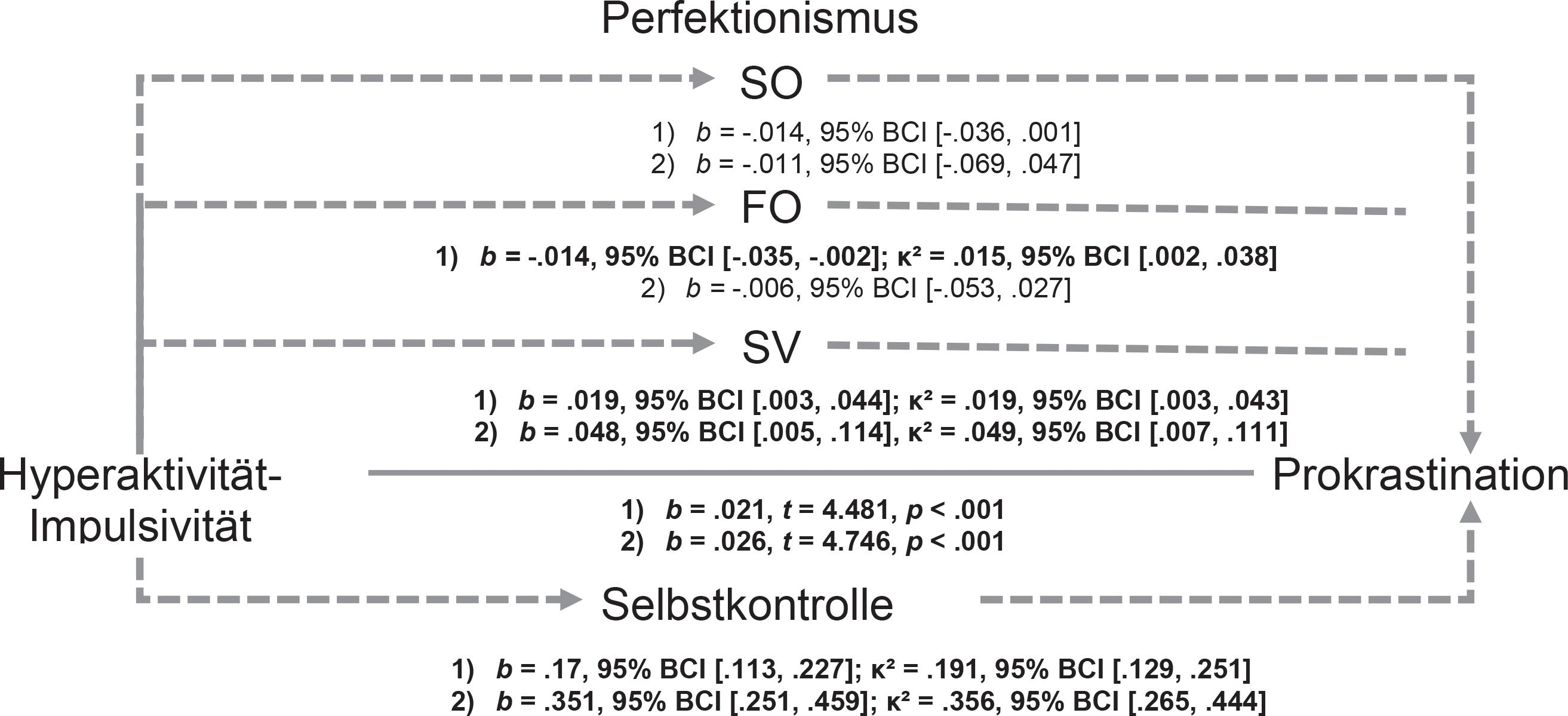

Abbildung 3. Mediationsanalyse der Subskala Hyperaktivität / Impulsivität auf Prokrastination über selbstorientierten (SO), fremdorientierten (FO) und sozial vorgeschriebenen (SV) Perfektionismus sowie Selbstkontrolle. Die durchgezogene Linie entspricht einem direkten Zusammenhang, die unterbrochenen Linien entsprechen den Mediationen. Die Signifikanzprüfung des indirekten Effekts erfolgte mittels Bootstrapping. Fett gedruckte Korrelationen sind auf dem Niveau von 0.05 (2-seitig) signifikant. Es sind die standardisierten b-Koeffizienten dargestellt. 1) 1. Stichprobe ohne Ausreißer mit N = 536; 2) 2. Stichprobe ohne Ausreißer mit N = 191.

ben ähnlich hoch ausfällt sowie der Mediationseffekt von Selbstkontrolle und Perfektionismus sowohl in der Stichprobe aus der Allgemeinbevölkerung als auch in der Stichprobe mit Probanden mit vorwiegend ADHS-Symptomen bestätigt werden kann.

Ergebnisse

Tabelle 1 zeigt die Korrelationen und deskriptiven Statistiken für alle Studienvariablen, die für beide Subgruppen getrennt berechnet wurden.

Die formale Bildung der Probanden korrelierte lediglich mit Unaufmerksamkeit signifikant (r = –.14), während das Einkommen in Stichprobe 2 negative Korrelationen mit Unaufmerksamkeit (r = –.17) und Prokrastination (r = –.19) aufwies. Der Zusammenhang von Prokrastination mit der Subskala Unaufmerksamkeit fiel in beiden Stichproben deutlich höher aus (r = .67 bzw. r = .66) als mit Hyperaktivität / Impulsivität (r = .35 bzw. r = .22). Prokrastination korrelierte auch mit Selbstkontrolle (r = –.70 bzw. r = –.66). Zwischen ADHS-Symptomen und Selbstkontrolle fanden sich ebenfalls bedeutsame Zusammenhänge, wobei die Werte wiederum für Unaufmerksamkeit höher ausfielen (r = –.74 bzw. r = –.53) als für Hyperaktivität / Impulsivität (r = –.63 bzw. r = –.28). Es fanden sich bzgl. Perfektionismus jeweils die höchsten Zusammenhänge zwischen der Subkomponente SV und sowohl den ADHS-Subskalen (Unaufmerksamkeit: r = .37 bzw. r = .17; Hyperaktivität / Impulsivität: r = .34 bzw. r = .23) als auch der Prokrastination (r = .26 bzw. r = .14), während die Korrelationen mit den anderen beiden Facetten des Perfektionismus zum Teil nicht bedeutsam oder entgegen der erwarteten Richtung ausfielen.

In einem zweiten Schritt wurden Partialkorrelationen berechnet, bei denen jeweils der Zusammenhang zwischen Prokrastination und einer der Subkomponenten der ADHS-Symptomatik unter Berücksichtigung der jeweils anderen Subkomponente ermittelt wurden. Es zeigte sich erwartungskonform, dass sich der Zusammenhang zwischen Unaufmerksamkeit und Prokrastination auch unter Kontrolle der Hyperaktivität / Impulsivität kaum veränderte (r = .64 bzw. r = .63), während sich umgekehrt der Zusammenhang zwischen Hyperaktivität / Impulsivität und Prokrastination unter Kontrolle der Unaufmerksamkeit sogar umdrehte (r = –.10 bzw. r = –.13).

Die drei Abbildungen präsentieren letztlich die Ergebnisse der Mediatoranalysen.

Zunächst blieben für alle Operationalisierungen der ADHS (Gesamtskala, Unaufmerksamkeit und Hyperaktivität / Impulsivität) direkte Effekte auf Prokrastination auch unter Berücksichtigung der möglichen Mediatoren bestehen, wobei diese Effekte am geringsten für Hyperaktivität / Impulsivität ausfielen. Darüber hinaus zeigten sich indirekte Effekte der ADHS-Gesamtskala sowie der Subskalen Unaufmerksamkeit und Hyperaktivität / Impulsivität auf Prokrastination über Selbstkontrolle in beiden Stichproben, die auf einen großen indirekten Effekt hinweisen. Zusätzlich wurde bei Hyperaktivität / Impulsivität ein indirekter Effekt auf Prokrastination über den sozial vorgeschriebenen Perfektionismus in beiden Stichproben deutlich (kleine Effekte). In Stichprobe 1 wurden zudem die indirekten Effekte von Unaufmerksamkeit und Hyperaktivität / Impulsivität auf Prokrastination über fremdorientierten Perfektionismus signifikant (jeweils kleine Effekte).

Diskussion

Die vorliegende Studie untersuchte den Zusammenhang von ADHS und Prokrastination und dabei erstmals Selbstkontrolle und Perfektionismus als mögliche Mediatorvariablen zur Erklärung dieses Zusammenhangs. Da die bisherigen Studien zur Assoziation zwischen ADHS und Prokrastination hauptsächlich an studentischen Personengruppen erhoben wurden, wurde in der vorliegenden Arbeit auch eine Stichprobe mit höherem Alter und vorwiegend auffälligen ADHS-Werten untersucht. Beide Störungsbilder sind weitverbreitet und haben vielfältige Auswirkungen – für die Person selbst und ihren Bildungserfolg, aber auch hinsichtlich eines volkswirtschaftlichen Hintergrundes. Durch geringere Arbeitsleistungen oder den Aufschub von Entscheidungen können ggf. hohe Kosten verursacht werden (vgl. Rustemeyer & Callies 2013). Daneben scheint es besonders kritisch, wenn beide Störungen gemeinsam auftreten, denkt man z. B. bei den hohen Komorbiditätsraten von ADHS an den Aufschub von Untersuchungen oder Behandlungen (Kroese & de Ridder, 2016). So ist es von großer Bedeutung, den Zusammenhang zwischen Prokrastination und ADHS genauer zu verstehen.

Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse

Zunächst konnte der erwartete Zusammenhang zwischen ADHS und Prokrastination in beiden Stichproben bestätigt werden. Dabei hing die Subskala Unaufmerksamkeit hoch mit Prokrastination zusammen, während die Assoziation mit Hyperaktivität / Impulsivität geringer ausfiel. Erwartungskonform und analog zu Niermann und Scheres (2014) blieb der Zusammenhang zwischen Prokrastination und Unaufmerksamkeit auch dann hoch, wenn die gemeinsame Varianz mit der Subskala Hyperaktivität / Impulsivität mittels Partialkorrelation berücksichtigt wurde. Hingegen fiel die Korrelation zwischen Prokrastination und Hyperaktivität / Impulsivität kaum noch relevant und sogar in entgegengesetzter Richtung aus, wenn die Subskala Unaufmerksamkeit berücksichtigt wurde. Somit ist der Zusammenhang zwischen Unaufmerksamkeit und Prokrastination der stabilste Befund, zumal er auch in der Stichprobe mit Probanden zutraf, die in 87 % der Fälle auffällige ADHS-Werte aufwiesen. Die Befunde bestätigen somit, dass es einen Zusammenhang zwischen beiden Störungsbildern und letztlich auch eine gewisse Komorbidität gibt, dass aber eine Differenzierung insbesondere auch mit Blick auf die ADHS-Subtypen sinnvoll ist.

Weiterhin zeigte sich, dass der höchste Bildungsabschluss negativ mit der Unaufmerksamkeit zusammenhing und das Einkommen negativ mit Unaufmerksamkeit und Prokrastination assoziiert war. Insgesamt ist zu berücksichtigen, dass in der Stichprobe ein hoher sozioökonomischer Status mit relativ geringer Varianz vorlag. Somit ist die Bedeutung sowohl der ADHS-Symptomatik als auch des prokrastinierenden Verhaltens für den Bildungserfolg zu betonen, auch wenn hier lediglich kleine Zusammenhänge aufgezeigt werden konnten.

In den Mediationsanalysen stellte sich hypothesenkonform die Selbstkontrolle als ein zentraler gemeinsamer Mechanismus heraus: Sowohl für die ADHS-Gesamtskala als auch für die Subskalen Unaufmerksamkeit und Hyperaktivität / Impulsivität wurde Selbstkontrolle als Mediator in beiden Stichproben signifikant und zeigte durchweg einen großen indirekten Effekt. Selbstkontrolle scheint demnach als indirekte Verbindung zwischen den ADHS-Subskalen und Prokrastination zu dienen und entspricht dem Bild, dass mangelnde Selbstkontrolle sowohl als Kernstück von Prokrastination als auch von ADHS angesehen werden kann (Rueda, Posner & Rothbart, 2011; Steel, 2007). Jedoch blieb der direkte Zusammenhang zwischen ADHS und Prokrastination auch bei Berücksichtigung von Selbstkontrolle bestehen, sodass hier eine spezifische Assoziation, die über Selbstkontrolle hinausgeht, angenommen werden kann.

Für Perfektionismus hingegen ergab sich nur bei der Subskala Hyperaktivität / Impulsivität und nur für den sozial vorgeschriebenen Perfektionismus ein kleiner indirekter Effekt über beide Stichproben hinweg. Während der selbstorientierte Perfektionismus gar keinen indirekten Effekt aufwies, wurde lediglich für die erste (vorwiegend studentische) Stichprobe der Zusammenhang von Unaufmerksamkeit sowie von Hyperaktivität / Impulsivität auf Prokrastination über den fremdorientierten Perfektionismus mediiert. Dass die beiden Dimensionen des Perfektionismus in der zweiten Stichprobe keine signifikante Rolle spielten, kann auch in der geringeren Stichprobengröße begründet sein. Zwar liegt die Stichprobengröße über dem von Fritz und MacKinnon (2007) genannten Median hinsichtlich der Stichprobengröße von Studien, die Mediationshypothesen untersuchen (N = 187), allerdings betonen die Autoren, dass dieser Richtwert vermutlich zu gering zur Überprüfung von kleinen Effekten ist. Wie Rustemeyer und Callies (2013) herausarbeiten, scheint Aufschiebeverhalten dann verstärkt vorzukommen, wenn Konflikte zwischen den eigenen Erwartungen und den Erwartungen, die andere stellen, wahrgenommen werden. In diesem Kontext kann auch die Rolle des sozial vorgeschriebenen Perfektionismus gesehen werden. Es ist zu betonen, dass die Daten lediglich explorativ, querschnittlich und korrelativ ausgewertet wurden und daher keine kausalen Schlüsse zu ziehen sind.

Limitationen

Die gefundenen Ergebnisse unterliegen einigen Einschränkungen. Zunächst ist anzumerken, dass die Verwendung von Fragebögen zwar eine sehr ökonomische Durchführung der Studie ermöglicht, aber gleichzeitig verschiedene Nachteile mit sich bringt. Dies ist mit Blick auf die Erfassung von Prokrastination insofern bedeutsam, da die Assoziation zwischen selbst berichteter Prokrastination und externalen Indikatoren je nach Studie unterschiedlich und teils nicht allzu hoch ausfällt (Rotenstein, Davis & Tatum, 2009; Wieland et al., 2018) und Personen dazu tendieren, ihre Prokrastination in Selbstauskünften zu übertreiben (Kim & Seo, 2015). Zudem wäre es wichtig, auch tatsächliches Verhalten im Alltag zu erfassen, was sowohl für Prokrastinationstendenzen als auch für ADHS-Symptomatik relevant wäre, auch wenn Befunde darauf hinweisen, dass die über Fragebögen ganz allgemein erfasste Prokrastination einen engen Zusammenhang mit tatsächlicher Prokrastination in konkreten Alltagssituationen aufweisen kann (Wieland et al., 2018). Damit einhergehend wurde in dieser Arbeit zwar eine Stichprobe mit insgesamt auffälligen ADHS-Werten erfasst, eine formale ADHS-Diagnose wurde jedoch nicht gestellt. Weitere Einschränkungen ergeben sich durch den hohen Frauenanteil (über 70 %) sowie den hohen Bildungsstatus der Teilnehmenden (76,6 % der Versuchspersonen gaben Hochschulreife oder einen (Fach-)Hochschulabschluss als höchsten formalen Bildungsabschluss an). Um einen hohen Bildungsstatus zu erreichen, sind zwangsläufig Strategien und Methoden nötig, um etwaige Tendenzen zu dysfunktionalem Handlungsaufschub oder Symptome der Unaufmerksamkeit und Hyperaktivität / Impulsivität zu kompensieren. Da sich in unserer Studie jedoch auch zahlreiche Personen mit hohen ADHS-Werten befanden und auch die Prokrastinationstendenzen im Mittel nicht beträchtlich von denen anderer Stichproben abwichen (Schwarzer, 1999), ist dennoch von einem relativ repräsentativen Zusammenhang auszugehen. Trotzdem müssen diese Einschränkungen bei der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt werden.

Des Weiteren war das Alter der Teilnehmenden in der größeren ersten Stichprobe eher gering, was womöglich auf die Art der Studiendurchführung und -verbreitung als Onlinestudie zurückgeht. Dies ist bedauerlich, da insbesondere hinsichtlich des hohen Erwachsenenalters große Lücken in der Forschung sowohl zu ADHS als auch zu Prokrastination bestehen. Allerdings deckten sich die Befunde für beide Stichproben weitgehend, obwohl in der kleineren zweiten Stichprobe die Befragten stärker von ADHS betroffen und zudem älter waren. Dies deutet daraufhin, dass die Ergebnisse relativ unabhängig vom Alter und dem Ausmaß der ADHS-Symptome gültig sein könnten.

Implikationen für Forschung und Praxis

Trotz der genannten Einschränkungen zeigen die vorliegenden Daten, dass von einem relevanten Zusammenhang zwischen Prokrastination und ADHS ausgegangen werden kann, der zum Teil durch Selbstkontrolle und Perfektionismus mediiert wird. Hier sollten in zukünftigen Arbeiten noch weitere Personenmerkmale zur Erklärung des Zusammenhangs berücksichtigt werden. Personen mit ADHS berichten häufig, dass sie das Gefühl haben, hinter ihren Fähigkeiten zurückzubleiben und zu versagen. Bei der Kombination von ADHS und Prokrastination ist es daher möglich, dass bei Betroffenen eine negative Spirale geringerer Selbstwirksamkeit und daraus resultierend wiederum mehr Prokrastination entstehen kann (Steel et al., 2001; Newark & Stieglitz, 2010). Entsprechend sollten in zukünftigen Studien Konzepte der Selbstwirksamkeit oder auch das der Erlernten Hilflosigkeit mituntersucht werden (Helmke & Schrader, 2000; Rustemeyer & Callies, 2013). Gleichzeitig wäre interessant, Aspekte der Leistungs- oder Bewertungsangst zu erfassen, die mit Prokrastination zusammenhängen (Helmke & Schrader, 2000; Rustemeyer & Callies, 2013) und auch bei ADHS eine Rolle spielen. Auch Variablen wie Zeitmanagement oder das Interesse wie z. B. am Studienfach sollten miterfasst werden (Rustemeyer & Rausch, 2007). Da wir in unserer Studie lediglich einen korrelativen Zusammenhang darstellen konnten, wäre zudem wünschenswert, die Assoziation zwischen Prokrastination und ADHS auch längsschnittlich abzubilden, um mögliche kausale Schlüsse ziehen zu können.

Wie Rist und Kollegen (2011) aus ihrer Studie schlussfolgern, ist bei Patienten, die v. a. von Problemen in der Organisation und Selbststeuerung ihrer Arbeiten berichten, neben einer ADHS auch immer an Prokrastination zu denken, und dass die Problematik der Patienten ggf. sogar besser als Prokrastination erklärt werden kann. Entsprechend ist die Therapie dann eher auf die Verbesserung der Organisation und Reduzierung des Aufschiebeverhaltens zu konzentrieren (für einen Überblick an Trainings zur Prokrastination siehe Rustemeyer & Callies, 2013). Dabei scheinen Trainings, in denen die Betroffenen üben, Zeit, Aufgaben und Materialien zu organisieren, vielversprechende Ansätze zu sein, um neben prokrastinierendem Verhalten auch ADHS-Symptome zu reduzieren (Langberg et al., 2008). Zudem scheint es ebenso wichtig, gemeinsam mit Betreuern / Lehrkräften oder auch Vorgesetzten Fristen für Teilziele zu formulieren, diese ggf. auch schriftlich festzuhalten und insgesamt auf eine transparente Zeitplanung zu achten (Hoppe, Prokop & Rau, 2018). Transparenz und die Unterteilung in Teilziele könnten

terteilung in Teilziele könnten auch Ansatzpunkte sein, um sehr perfektionistische Personen zu unterstützen. Da die Daten der vorliegenden Studie einen Zusammenhang von (insbesondere des sozial vorgeschriebenen) Perfektionismus sowohl mit Prokrastination als auch mit ADHSSymptomen zeigen, sollte dieser Aspekt bei Interventionen berücksichtigt werden. Dabei könnten Interventionen auch in Abhängigkeit des ADHS-Symptombildes unterschiedlich aufgebaut sein. So könnte es bei Interventionen für primär hyperaktiv-impulsive Klienten zusätzlich förderlich sein, Tendenzen zu sozial vorgeschriebenem Perfektionismus zu thematisieren, um Prokrastination und ADHS-Symptome weiter abzuschwächen. Um in solchen und anderen Bereichen bestmögliche Unterstützungen und Interventionen leisten zu können, genügt die Vielzahl bestehender Ratgeber und ähnlichem nicht, sondern es bedarf eines breiteren und fundierten Wissens über Zusammenhänge und Wirkmechanismen der Prokrastination.

Literatur

American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, (5th ed.). Washington, DC:

American Psychiatric Association. Barbaresi, W. J., Katusic, S. K., Colligan, R. C., Weaver, A. L. & Jacobsen, S. J. (2007). Long-term school outcomes for children with attention-deficit / hyperactivity disorder: A population-based perspective. Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics, 28, 265 – 273. Barkley, R. A. (1997). Behavioral inhibition, sustained attention, and executive functions: Constructing a unifying theory of

ADHS. Psychological Bulletin, 121 (1), 65 – 94. Barkley, R. A., Fischer, M., Edelbrock, C. S. & Smallish, L. (1990). The adolescent outcome of hyperactive children diagnosed by research criteria: I. An 8-year prospective follow-up study. Journal of Abnormal Child Psychology, 29 (4), 546 – 557. Barkley, R. A., Fischer, M., Smallish, L. & Fletcher, K. (2006). Young adult outcome of hyperactive children: Adaptive functioning in major life activities. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 45 (2), 192 – 202. Bertrams, A. & Dickhäuser, O. (2009). Messung dispositioneller

Selbstkontroll-Kapazität: Eine deutsche Adaptation der Kurzform der Self-Control Scale (SCS-K-D). Diagnostica, 55 (1), 2 – 10. Beswick, G., Rothblum, E. D. & Mann, L. (1988). Psychological antecedents of student procrastination. Australian Psychologist, 23, 207 – 217. Casey, B. J. (2015). Beyond simple models of self-control to circuitbased accounts of adolescent behavior. Annual Review of Psychology, 66, 295 – 319. Cox, B. J., Enns, M. W. & Clara, I. P. (2002). The multidimensional structure of perfectionism in clinically distressed and college student samples. Psychological Assessment, 14 (3) 365 – 373. de Zwaan, M., Gruss, B., Müller, A., Graap, H., Martin, A., Glaesmer,

H. et al. (2012). The estimated prevalence and correlates of adult ADHD in a German community sample. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, 262, 79 – 86. Döpfner, M. (2011). ADHS von der Kindheit bis ins Erwachsenenalter. PiD – Psychotherapie im Dialog, 12 (3), 212 – 216. Eid, M., Gollwitzer, M. & Schmitt, M. (2010). Statistik und Forschungsmethoden. Weinheim: Beltz. Faraone, S. V., Perlis, R. H., Doyle, A. E., Smoller, J. W., Goralnick, J. J.,

Holmgren, M. A. et al. (2005). Molecular genetics of attentiondeficit / hyperactivity disorder. Biological Psychiatry, 57, 1313 – 1323. Faraone, S. V., Biederman, J. & Mick, E. (2006). The age-dependent decline of attention deficit hyperactivity disorder: A meta-analysis of follow-up studies. Psychological Medicine, 36, 159 – 165. Ferrari, J. R. (2000). Procrastination and attention: Factor analysis of attention deficit, boredomness, intelligence, self-esteem and task delay frequencies. Journal of Social Behavior and Personality, 15, 185 – 196. Ferrari, J. R., Díaz-Morales, J. F., O'Callaghan, J., Día, K. & Argumedo, D. (2007). Frequent behavioral delay tendencies by adults:

International prevalence rates of chronic procrastination. Journal of CrossCultural Psychology, 38, 458 – 464. Ferrari, J. R. & Sander, S. E. (2006). Procrastination rates among non-clinical and clinical adults with ADHD: A pilot study. Counseling and Clinical Psychology Journal, 3, 2 – 9. Flett, G. L., Blankstein, K. R., Hewitt, P. L. & Koledin, S. (1992). Components of perfectionism and procrastination in college students. Social Behavior and Personality: An International Journal, 20 (2), 85 – 94. Flett, G. L. & Hewitt, P. L. (2002). Perfectionism. Washington, DC:

American Psychological Association. Flett, G. L., Hewitt, P. L. & Martin, T. R. (1995). Dimensions of perfectionism and procrastination. In J. R. Ferrari, J. L. Johnson & W. G.

McCown (Eds.), Procrastination and task avoidance. Theory, research, and treatment (pp.113 – 136). New York, NY: Plenum

Press. Fritz, M. S. & MacKinnon, D. P. (2007). Required sample size to detect the mediated effect. Psychological Science, 18 (3), 233 – 239. Gawrilow, C., Schmitt, K. & Rauch, W. (2011). Kognitive Kontrolle und Selbstregulation bei Kindern mit ADHS. Kindheit und Entwicklung, 20 (1), 41 – 48. Hayes, A. F. (2013). Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regressionbased approach. New

York, NY: Guilford Press. Helmke, A. & Schrader, F.-W. (2000). Procrastination im Studium –

Erscheinungsformen und motivationale Bedingungen. In U.

Schiefele & K.-P. Wild (Hrsg.), Interesse und Lernmotivation.

Untersuchungen zu Entwicklung, Förderung und Wirkung (S.207 – 225). Münster: Waxmann. Hewitt, P. L. & Flett, G. L. (1991a). MPS – Multidimensional Perfectionism Scale. Unveröffentlichte Übersetzung zu Forschungszwecken durch Christine Altstötter-Gleich, Universität Koblenz-Landau. Hewitt, P. L. & Flett, G. L. (1991b). Perfectionism in the self and social contexts: conceptualization, assessment, and association with psychopathology. Journal of Personality and Social

Psychology, 60(3), 456 – 470. Hoppe, J., Prokop, P. & Rau, R. (2018). Empower, not impose! Preventing Academic Procrastination. Journal of Prevention &

Intervention in the Community, 46 (2), 184 – 198. Kağana, M., Çakırb, O., İlhan, T. & Kandemir, M. (2010). The explanation of the academic procrastination behaviour of university students with perfectionism, obsessive-compulsive and five factor personality traits. Procedia Social and Behavioral

Sciences, 2, 2121 – 2125. Kessler, R. C., Adler, L., Ames, M., Demler, O., Faraone, S., Hiripi, E. et al. (2005). The World Health Organization Adult ADHD Self-

Report Scale (ASRS): A short screening scale for use in the general population. Psychological Medicine, 35 (2), 245 – 256.

Kim, K. R. & Seo, E. H. (2015). The relationship between procrastination and academic performance: A meta-analysis. Personality and Individual Differences, 82, 26 – 33. Kroese, F. M. & de Ridder, D. T. D. (2016). Health behaviour procrastination: A novel reasoned route towards self-regulatory failure.

Health Psychology Review, 10 (3), 313 – 325. Langberg, J. M., Epstein, J. N. & Graham, A. J. (2008). Organizational-skills interventions in the treatment of ADHD. Expert Review of Neurotherapeutics, 8 (10), 1549 – 1561. Mähler, C., Hasselhorn, M. & Grube, D. (2008). Schulversagen. In

F. Petermann & W. Schneider (Hrsg.), Theorie und Forschung (Enzyklopädie der Psychologie, Serie Entwicklungspsychologie,

Bd. 7, S. 413 – 447). Göttingen: Hogrefe. Martel, M. M., Goth-Owens, T., Martinez-Torteya, C. & Nigg, J. T. (2010). A person-centered personality approach to heterogeneity in attention-deficit / hyperactivity disorder (ADHD). Journal of Abnormal Psychology, 119 (1), 186 – 196. Mörstedt, B., Corbisiero, S. & Stieglitz, R.-D. (2016). Normierung der Adult ADHD Self-Report-Scale-V1.1 und der ADHS Selbstbeurteilungsskala an einer repräsentativen deutschsprachigen

Stichprobe. Diagnostica, 62, 199 – 211. Morris, E. (2017). Impulsivity and procrastination. Science, 357 (6357), 1251. Newark, P. & Stieglitz, R.-D. (2010). Therapy-relevant factors in adult ADHD from a cognitive behavioural perspective. Attention

Deficit and Hyperactivity Disorders, 2, 59 – 72. Niermann, H. & Scheres, A. (2014). The relation between procrastination and symptoms of attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) in undergraduate students. International Journal of

Methods in Psychiatric Research, 23 (4), 411 – 421. O'Brien, W. K. (2002). Applying the transtheoretical model to academic procrastination. Dissertation Abstracts International:

Section B: The Sciences and Engineering, 62 (11-B), 5359. Polanczyk, G. V., Willcutt, E. G., Salum, G. A., Kieling, C. & Rohde,

L. A. (2014). ADHD prevalence estimates across three decades: an updated systematic review and meta-regression analysis.

International Journal of Epidemiology, 43, 434 – 442. Preacher, K. J. & Kelley, K. (2011). Effect sizes measures for mediation models: Quantitative strategies for communicating indirect effects. Psychological Methods, 16 (2), 93 – 115. Pychyl, T. A. & Flett, G. L. (2012). Procrastination and selfregulatory failure: An introduction to the special issue. Journal of Rational

Emotive and Cognitive Behaviour Therapy, 30, 203 – 212. Rabin, L. A., Fogel, J. & Nutter-Upham, K. E. (2011). Academic procrastination in college students: The role of self-reported executive functioning. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 33, 344 – 357. Ramsay, J. R. & Rostain, A. L. (2003). A cognitive therapy approach for adult attention-deficit / hyperactivity disorder. Journal of

Cognitive Psychotherapy, 17, 319 – 334. Rist, F., Pedersen, A., Höcker, A. & Engberding, M. (2011). Pathologisches Aufschieben und die Aufmerksamkeitsdefizit- / Hyperaktivitätsstörung. PiDPsychotherapie im Dialog, 12 (3), 217 – 220. Rotenstein, A., Davis, H. Z. & Tatum, L. (2009). Early birds versus just-in-timers: The effect of procrastination on academic performance of accounting students. Journal of Accounting Education, 27 (4), 223 – 232. Rueda, M. R., Posner, M. I. & Rothbart, M. K. (2011). Attentional control and self-regulation. In R. F. Baumeister & K. D. Vohs (Eds.), Handbook of self regulation: Research, theory, and applications (2nd ed., pp.284 – 299). New York, NY: Guilford Press. Rustemeyer, R. & Callies, C. (2013). Aufschieben, Verzögern, Vermeiden. Einführung in die Prokrastination. Darmstadt: WBG. Rustemeyer, R. & Rausch, A. (2007). Akademisches Aufschiebeverhalten: Zusammenhang mit Erwartungs- und Wert-Variablen.

Psychologie in Erziehung und Unterricht, 54, 47 – 58. Schouwenburg, H. C. (2004). Procrastination in academic settings:

General introduction. In H. C. Schouwenburg, C. H. Lay, T. A.

Pychyl & J. R. Ferrari (Eds.), Counseling the procrastinator in academic settings (pp. 3 – 17). Washington DC: American Psychology Association. Schouwenburg, H. C. & Groenewoud, J. (2001). Study motivation under social temptation: Effects of trait procrastination. Personality and Individual Differences, 30 (2), 229 – 240. Schulz, N. (2008). Procrastination und Planung – Eine Untersuchung zum Einfluss von Aufschiebeverhalten und Depressivität auf unterschiedlichen Planungskompetenzen. Münster:

Westfälische Wilhelms-Universität zu Münster. Schwarzer, R. (1999). KRAS – Prokrastination. In R. Schwarzer &

M. Jerusalem (Hrsg.), Skalen zur Erfassung von Lehrer und

Schülermerkmalen. Dokumentation der psychometrischen Verfahren im Rahmen der Wissenschaftlichen Begleitung des Modellversuchs selbstwirksame Schulen (S.90 – 91). Freie Universität Berlin. Solomon, L. J. & Rothblum, E. D. (1984). Academic procrastination:

Frequency and cognitive behavioral correlates. Journal of Counseling Psychology, 31 (4), 503 – 509. Steel, P. (2007). The nature of procrastination: A meta-analytic and theoretical review of quintessential self-regulatory failure. Psychological Bulletin, 133 (1), 95 – 94. Steel, P., Brothen, T. & Wambach, C. (2001). Procrastination and personality, performance, and mood. Personality and Individual

Differences, 30 (1), 95 – 106. Strohmeier, C. W., Rosenfield, B., DiTomasso R. A. & Ramsay, J. R. (2016). Assessment of the relationship between self-reported cognitive distortions and adult ADHD, anxiety, depression, and hopelessness. Psychiatry Research, 238, 153 – 158. Svartdal, F., Pfuhl, G., Nordby, K., Foschi, G., Klingsieck, K. B., Rozental, A. et al. (2016). On the measurement of procrastination:

Comparing two scales in six European countries. Frontiers in

Psychology, 7, 1307. Tangney, J. P., Baumeister, R. F. & Boone, A. L. (2004). High selfcontrol predicts good adjustment, less pathology, better grades, and interpersonal success. Journal of Personality, 72 (2), 271 – 324. Wesley, J. C. (1994). Effects of ability, high school achievement, and procrastinatory behavior on college performance. Educational and Psychological Measurement, 54, 404 – 408. Wieland, L. M., Grunschel, C., Limberger, M. F., Schlotz, W., Ferrari,

J. R. & Ebner-Priemer, U. W. (2018). The ecological momentary assessment of procrastination in daily life: Psychometric properties of a five-item short scale. North American Journal of

Psychology, 20 (2), 315 – 339. Wypych, M., Matuszewski, J. & Dragan, W. L. (2018). Roles of impulsivity, motivation, and emotion regulation in procrastination – path analysis and comparison between students and nonstudents. Frontiers in Psychology, 9, 1 – 1.

Historie

Manuskript eingereicht: 19.04.2018 Manuskript nach Revision angenommen: 19.02.2019 Onlineveröffentlichung: 07.10.2019

Sandra Schmiedeler

Julius-Maximilians-Universität Würzburg Begabungspsychologische Beratungsstelle Röntgenring 10 97070 Würzburg s.schmiedeler@psychologie.uni-wuerzburg.de