DISQUISICIONES SOCIOL6GICAS

y

OTROS ENSAYOS

Introducci6n de

EUGENIO FERNANDEZM~NDEZ

Ca1edra1icoAuxiliar de A111ropologfa y Sociologfade la Universidadde Puerto Rico

EDICIONES DEL INSTITUTO DE LITERATURA

Unwersi"4d de Puerto Rico

I 9 5 6

Derechos re,;ervados conlorme u la ley.

Copyright by Eugenio F'ern{,ndez )l4ndez. 1~56.

INTRODUCCI0N

SALVADOR BRAU EN 1894.

Dib:1;0 f,or Mario Brau 1, la roltui611 R. 11".Ramfret..

F:>:o: Samuel Santiago.

lntrod11crio11:El Siglo XIX o la for;,, de ,ma nacionalidad.

No es nuestra intenci6n hacer una biografta de Salvador Brau, una resurrecci6n de su figu.ra lisa y Uana.mente hum3na. Nuestro objetivo es a un mismo tiempo mas urgente y mas poetico. Jntentamos situade en su cpoca, dibujarle de cuerpo entcro en el fondo hist6rico de su criollo y patriarcal siglo XIX, presentando ya al final, como rcmate o epilogo, las ideas y orientaciones de su pensamiento socio16gico. Ha dicho Guillermo de Torre con su caracteristico buen juicio, que quien quiera entendcr las obras de un autor -los "actos muertos de la vida de un creador", como les llama Valery- hara bien en cuida.rse de c:aptarlos en su fluencia originaria viva, en su proceso latente, adcntrandose en su intimidad problematica, rernontando la trayectoria de su curso interior y perforando su atm6sfera envolvente. 1 Es prccisamente por ajustarnos a este a:xioma de la critica moderna, que al aproximarnos a la figura fuerte y granitica de Salvador Brau, nos es forzoso intentar un esquema de la ~poca,lUl examen de la vivencia hist6rica de su generaci6n.

Todo escritor, no importa cuanexccptiva sea la magnitud de su talento, responde en las intimidades de su conciencia, en el fondo laberintico de su cspiritu, a los inescapables cnlaces de las fuerzas sociales que defineo una epoca. Para cooocerle -<Omo intentaremos hacerlo nosotros en el caso de Brau-secl pues meoester conjeturar las corrientcs y contro.corricntes de su circunstancia, de su determinada situaci6n hist6rica.

El siglo de Salvador Brau es el siglo de la forja en suclo puertorriqueao de una burguesia criolla. de hacendados -padres de agrego o

1 GUILLBJlMO DB ToRltl!, Probl,mdtica d~ la liurdJ1trd, Ed. Losada, Buenos Aires, 1951, pp. 9·10.

INrRODUCCJ()N

sefiores de inge-nio-nacida de un movimiento de transformaci6n cultural, que convirti6 la prepondcrante economia de subsistencia del siglo xvm, en un activo capitalismo agrario de haciendas azucareras y cafetaleras. Este sistema de haciendas de! mundo antillano cspafiol, fue en su epoca el equivalente revolucionario de! sistema fabril que en el siglo XJX, transform6 de mil maneras la vida de la sociedad europca. Bajo el impacto de! monocultivo latifundista y csdavista del azucar, o <leicomplementario y serrano cultivo cnfctalero -atcndido por el pilido y reccloso campesino "gregado- cobra por entonccs ouestra sociedad rural un caracteristico perfil patriarcal que tiene en la epoca paralelos sociol6gicos notables en otras zonas americanas. Asi, en Cuba, el monocultivo de la cafia, la esclavitud africana y cl latifundio, dieron al paisaje rasgos y colores de antillano y aristocratico capitalismo patriarcal, que se percibe de igual modo, aunquc con diversa significaci6n poHtica, en la inglesa Barbados y en el esclavista litoral brasileiio que tan magistralmentc retrata en sus obms Norde1te y Ca.ra Gl'dnde )' Senzala, el soci6logo pcrnambucano Gilberto Freyre. Tambieo en Colombia y Venezuela, o en la zona paulista de las "fazendas" cafctaler:is del Brasil encontramos un orden social de :1mos y r1greg(1do1-donde el poder econ6mico y la tradici6n constituyen los fundamentos de las relaciones de comunidad- quc tiene evidente finaci6n con ouestra cultura cafetalcra. Un cstudio comparativo de la historia y crecimiento sociol6gico de estas zonas -estudio que por cazones obvias no babremos de emprender ahora- revelaca tendencias y fuerzas que ban determinado paralelos notables en la composici6n humana y en la complexion paternal y semi-feudista de estos paises. Por ahora, limitemos prudeotemente nuestro campo ,·isual al drculo reducido de ouestra propia historia y pais:ije. ' El proccso de! cambio social iniciado en Puerto Rico con los albores del pasado siglo, al desplegarsc firme el drama regional de! monocultivo azucarero o cafet:ilero, cuJminara en su trayectocia hist6rica con el advcnimiento al poder en 1897 de la burguesia criolla puertorriqueiia. En ese aiio concedi6 Espana la Carta Auton6mica que reconocia el derecho a la autodetem1inaci6n de! territorio provincial. Cuba, l:t antilla mambi que en 1895 se lanz6 coo Marti al rescate de su p!ena soberania, logr6 establecer, ya en 1904, su carta particular de patria libre.

Puerto Rico ensayari nuevamente despues de la guerra de 1898 -ahora bajo la egida del expansionismo industrial estadounideose y fundando su gesti6n en capas sociales men05 activas y resistentes: una burguesi:i criolla debilitada y un campesinado jibaro eo rapida transjci6n hacia el prolctariade>- todo un viejo drama de validaci6n y recooocimiento de su perfil nacional.

Ya desde el siglo XIX fue la politico. un arte dificil en nuestro me• dio tan precario. Sc luch6 entonces con dramatica insistencia por re• solver grandes problemas politicos y ccon6micos, por caros idealcs de redenci6n social, por constituir a tono con fervorosas aspiraciones de la burguesia criolh un:1 patria libre; por crear una condcncia aut6ctona. El crecimiento de la ideologfa liberal que Bega con retraso a Espana y la difusi6n subsccucnte de las ideas del liberalismo econ6mico, repercutieron inmarcesibles entre los espanoles de America, conden· sando en un activo movimiento de naciooal reheldia contra la centra• lizadora y exdusivista dominaci6n de la met.r6poli. El siglo XIX, siglo de Bolivar, Sucre, San Martin y O'Higgins en la America grande del Sur; siglo de Ja guerra antiesclavista de los yankee. y sureiios en los Estados Unidos; siglo de la revoluci6n industrial, de! maquinismo y la tecnica. de la redenci6n democratica en el viejo mundo europeo; dejara. a Cuba ya Puerto Rico en las Antillas, con un drama de a~pirnci6n liberal y democratica incumplido.

Todo el siglo XIX de la historia antillnm. scd la representaci6n irrenunciable de ese drama. L6gicamente, la propcdeuti01. a que nos es forzoso atenernos, para juzgar y aquilatar a Salvador Brau, nos im• pone la tarea de evocar con precision aquellos tiempos y aquellos born· bees del micleo dirigente de los ultimos lustros del siglo XIX, que dejacon imborrable huella en la politica, la historia, Ja literatura; en sintesis, en la vida de! esplritu de todo el pais. Aquellos hombres -hijos casi todos de una burguesia criolla (y terrateoiente) de hacendados- rehicieron en los peri6dicos y en el palenque de la oratoria politica la conciencia publica, sembrando aspiraciones de libertad y reformismo en las hojas de El Asimili!ta, El Agen1e, Bl Clamor de/ P,ils, La Rllzon, El Progreso, La Revis/aP11erlorriq11e1ia,P11erfo Rico llrwrado, La Re11istade Puorto Rico, La Democracia, El Brucapir, etc. Aquellos adaJides de la balbuciente nacionalidad eran a un ticmpo bombres de acci6n

INTIWDUCC/C,N

y de Jetras: dramaturgos, poetas, pensadores, periodistas. Hombres como Baldorioty de Castro (1822-1889), Manuel Alonso ( 1823-1890), Jose Julian Acosta (1825-1891), Santiago Vidarte (1827-1848), Alejandro Tapia (1827-1882), Ram6n Emetecio Betances (1827-1898), Jose de Celis Aguilera ( 1827- 1893), Jose Pablo Morales ( 1828-1882), Segundo Ruiz Belvis (1829-1867), Francisco Mariano Quinones (18301908), Julian E. Blanco (1830-1905), Julio Vizcarrondo (1830-1889), Ram6n Marin (1832-1902), Francisco Oller (1833-r917), cy.genio Maria de Hostos ( 1839-1903), Manuel Corchado ( 1840-1884), Mario Braschi (1840-1891), Gabriel Ferrer (1848-1900), Cayetano Coll y Toste (1850-1930), Jose Gautier Benitez (185r-1880), Manuel Elzaburu (1851-1892), Federico Degetau (1852-1914), Francisco del Valle Atiles (1852-1928), Manuel Zeno Gandia (1855-1930), Rosendo Matienzo Cintr6n (1855-1913), Luis Munoz Rivera (1859-1916).

Apasionados interpretes de su nueva epoca de raz6n y de progreso, al imprimi.r con su esfuerzo trayectocia y sentido al proceso hist6rico, hicieronlo manteniendose fieles a la secular tradici6n islena. Entre ellos y a veces contra ellos -aunque siempre en cortes tomeo de paladinesrealiz6 su jomada de creaci6n y vocaci6n Salvador Brau. Por razones de ilustraci6n todos fueron europeistas -hijos de! siglo de la democracia de masas y de la revoluci6n de! yapor-, pero por vocaci6n sentimental y moral, todos fueron claros varones del solar antillano. Los problemas de la tierra fueron sus problemas, las aspiraciones de la tierra fueron sus aspiraciones y el ritmo cordial de la vida fue el que ellos le imprimieron con espontaneidad.

En toda epoca hist6rica el espiritu colectivo lleva siempre impreso el sello de las clases que dominan econ6mica, cultural y polaticamente. En Pu~rto Rico dorante el siglo XIX podemos distinguir tres momentos criticos del liberalismo ( quiza cuatro1 si incluimos el levantamieoto de los Artilleros de 1838) en que el proceso de integraci6n nacional se insimia con acusado perfil revelandose en formas ociginales de ser. Senera persooificaci6n de estos tres momentos son: Ram6n Power, Juan Alejo de Arizmendi, Fray Jose Antonio de Bonilla y Jose Andino de Amezquita, miembros de la primera generaci6n liberal criolla, precursores en la defensa dcl derecho isleno, y testigos del resquebrajamiento del ·imperio espariol con que se inicia el siglo; luego J. J. Acosta, Ale-

DJSQIJJSICJO/\"£SSOCIOLC>GICAS

jandro Tapia, Eugenio Maria de Hostos, Ram6n Emeterio Betances, Segundo Ruiz Belvis, Manuel Alonso, Fsco. Mariano Quinones, Julio L. de Vizcarrondo, Roman Baldorioty de Castro, generaci6n de la f11111ade ReformaJ para '4s Anrilla.i (1866), de la Revoluci6n de Lares (1868), y de la Primera Republica Espanola (1873), y finalmente Salvador Brau, Julian E. Blanco, Rosendo Matienzo Cintr6n, Jose Go· mez Brioso, Luis Munoz Rivera, Federico Degetau, Jose de Diego, entre otros, generaci6n dcl triunfo autonomista (1897) y de la guerra hispanoamericana (1898).

Miembros todos de la minorfa intelectual de la tierra, fueron eUos caldeando en sucesivos jalones la conciencia regional de su pueblo. Formados intelectualmente en la mejor tradici6n de! Jiberalismo cufO• peo y americano, resintieron el papel colonial que Espana asignaba a los territorios ultramarioos; ultimas restos ya de su pasado esplendor imperial. Quisieron por eso, al intentar disolver las antiguas ligaduras, un programa; un programa de 13rgo alcance que lograra descolonizar a su tieria. Un programa, que habia de tener fonosamente numerosos puntos de contacto con el anhclo de reconstituci6n nacional quc movia entonces a los liberates espanoles.

El programa de! liberalismo constitucional de la Peninsula aplic.i.doal caso puertorriqueiio significaria entonces tres cosas; garantia de derechos civiles contra posiblcs desmanes y tropellas al uso de los gobemadores; asimilaci6n o igualaci6n juridico-politica del criollo y cl peninsular, y mayor democracia gubemativa.

Eo lo politico, consideraron por eso mandatoria la desceotraliza. ci6o administrativa. En lo econ6mico, el mas grave problema a que habfan de enfcentarse, lo configurabao las trabas al comercio libre, de una partc, y de otra, los aranceles discriminatorios quc impuso Espana despues de 1847, al principal producto de exportaci6n antillaoo: el azucar. Fueron asimismo de importancia local, la situaci6n dcl credito refaccionario que alcanz6 con fcecuencia proporciones de bastarda usura en manos de los mercaderes peninsulares, o jrmlperos,bajo cuyo dominio residia -<omo privilegio colonial-el monopolio de los negocios insul,ues.

En lo social fueron acuciantes -quedando algunos sin soluci6n hasta iniciarse el siglo xx- los problemas de! estado medico de la po·

I.\ TRODL c_C/C,S

blacioa campesina o jib.ira, libre y agregad,t,la abolicion de Ja esclavitud --conseguida en 1873- y la educaci6n c incorporaci6n a Lavida nacional de las dases jornaleras y campesinas.

Este era pues en 11.prctadasintcsis el programa de la minoria criolb y liberal, durantc el sislo XIX. Veamos c6mo hallo SU cumplimiento.

la epocn: pndres ,le ngrego y iefiores de i11ge11io.

CoN w1 critcrio c.indidamcnte burgues, el siglo XJX ha sido llamado cl Siglo de Oro de Puerto Rico. Este simple juicio p3Sa por alto dos cosas: el deplorable estado de abandono en que se hallaba sumido el pueblo labriego puertorriquei'io, y la existcncia hxa quc lle\·aba buena parte de la patriarcal burguesia terratenicnte de haccndados. No obslantc, el gcneroso apelativo entrai'ia algo de cierto, pues d siglo pasado fuc tcstigo de una radical transformaci6n, casi podrfamos dccir -en tanto cristaliz;:in entonces los valores humanos y cualidadcs distintivas de lo criollo- la instauraci6n de la soclcdad puertorriquei'in.

El sistema prohibitivo con que Espana imped!a el dcsarrollo comercial, econ6mico y cultural de la Isla, ccs6 en 1804. En 1813, tres aiios despues de comenzada la gucrra de indcpeodeocia de los paises hispanoamecicanos y por gesti6n del diputado pucrtorriqueiio en las Cortes de Qdiz, Ram6n Power Giral, iniciironse las juiciosas refo[lllJlS del intcndenle Alejandro Ramirez, combatiendosc con ello los abusos y privilcgios quc cetardaban el fomento de la riqueza islena.

En 1815, la Cedula de Gracias, destfoada al fomento de la p<>blaci6n, dcl comercio, la industria y la agricultura, permitio a los catolicos extranjeros -ingleses, franceses, ale.manes, holaodeses y nortcamericanos- establecerse en el. pais coo sus caudaJes y esdavos, trayendo estos coosigo numerosas destrezas que estimularoo el progrcso y el bienestar econ6mico. Con ello, pues, sc accleraba el tra.nsito, iniciado ya en cl ultimo cuarto de! siglo XVIII, de la anterior economia de sub•

DlSQ(.'fSlCIONES SOC/Ol.OGICAS

sistencia y de trifico dandestino, al nuevo orden de una economia CO· mercio.lista. De consuno con estas rapidll.Straosformaciones comenz6 n perfilarse el cultivo de l.os llamados "frutos mayores" (azuc:ir, cafe; mis tarde y en menor escala, tabaco) por oposici6n a los '"frutos me• oorcs". Se vcrificaba asi, con relativa facilidad -aunque no absolut.t· mente, pues el minifundio sobreviviria cm la agriculturn jibara-el reemplazo de la antigua agricuJtura de tipo autarquico, por el capitalismo agra.rio del nuevo sistema de haciendas. En el proceso de esta mutaci6n hist6rica, el hombre modificarii la geografia regional, injertan. do nuevos elemcntos de cultum, que alterarian cada vez mas los rasgos de! medio aut6ctono, diferenciando asi las zonas eco16gicas; y a su vez, la naturaleza regional -los rios, la composici6n clc los suelos, la flora y Ja fauna- en redproco ealace, tenderia a hacer al hombre, al gmpo, a. la cul.tura humana.

Desde temprnno en la e-.•oluci6n del drama, las autoridadcs de in Isla, persuadidas por Alejandro Ramfrez autorizaron el comercio directo de extranjcros, por cl termino de un aiio para los Estados Unidos y Europa y por seis meses para las colonias extranjeras del Car:be. Todavia mas, cl permiso concedido en 1816, foe proclamado sucesivamente, hasta que por fin el gobierno supremo autoriz6 en America, como lo era en la Peninsub, J:1libre contrataci6n con los cxtr:injeros -"herejes" y "Juteranos" de anteriorcs siglos. La Real Ordeo del r8 de febrero de 1818, habia hecho }'a la concesi6n a Cuba, y finalmcntc el Real Decreto de! 9 de febrero de r824, hizol11extcnsiva a toclos los p:iises de la America hispana. Con cstas dispasiciones vendria a cnJazar el tratado de comercio concertado el 22 de febrero de 1819 con los activos y progresistas yn11keesy la nota del Ministerio de Estado espanol del 24 de marzo de 1829, admiticndo c6nsules norteamericanos en Cuba. y Puerto Rico. EJ impulso dado por esta.$ medidas al trafico mercantil sc registra de mnncra ostensible en el curso lSCendcnte que s'.gue la ccooomia insular. En el solo mes de diciembrc de 1817, el movimicnto portuario de S:in Juan resistraba la entradn de diecisiete barcos espnnoles y once extranjeros.:!

:! LIDIOGwz Mo.-.uo,A, HIJ/ufl,1 de PJJ,flu Ri,u (S1g/u XIX), Tomll l. ( 1808-1868). Editori:il Je l:t t;ni,·t<rsidmtlde Puerto Rico, 19H. p. l}I.

I,VTRODUCCION

Al compas del progreso comercial, florccia en el litoral y la serraola boricua el sistcma de haciendas azucareras y cafetaleras, creandosc de consuno con su implantaci6n uo nuevo ordcn social, caracterizado en la zona costanera del azucar ~ntre visiones de mar afiil, ca.iiavcrales e ingenios-- por una jerarquia de tees <lases: los hau11daJoso sefiores de ingenio, los esc/41101 y Los jomaleros, o proletarios asalariados; y co la humeda serrania, rodeada la casa solaricga dcl £undo por Jos cspesos cafetales, los padres de agrego y los agregados- gestando ent're decimas y rosarios cantaos, una especial cultura de plastico tropicalismo y compadrazgo.

En Jos primeros tiempos scria la eficacia de! uucar la que sustentaria las radicales transformaciones. Desde tempraoo en el siglo y en relaci6n directa con el desarrollo co los Estados Unidos de la industria de refinerfas azucareras, pudo observarse en el Caribe uoa demanda siempre crecieote por azucar "moscabado" o azucar crudo. Puesto qae los precios del producto erao altos, fue en consecuencia muy ventajoso su c.ultivo y elabocaci6n.

'Buena partc de los inmigrantes llegados entonces a este suelo, mucbos de ellos ricos refugiados de las guerras de Haiti, o de Sur America, dedicaroo "su principal anhelo al fomento de los ingenios sacarinos, cuyos productos haJlaron provechosa salida en los mercados de Europa y Norteamerica" . 3 El espiritu capitalista prendi6 localmente con vertiginosa rapidez y el vertigo de la revoluci6n industrial a.zucacera dej6 seotir dilatadamente sus efectos. Al introducir nueva maquinaria y esclavos en la producci6n, los nuevos inmigrantes dieron pibulo a uoa febril actividad y experimentalismo local. Hacia 1818 deda el ioten• dente Jose Ventura Morales: ''Todos se interesan en cncargas, segun sus facultades pecuniarias, molinos, maquinas y hombres al norte de America c islas vccmas, y sc vco muchos [molinos] quc no desmcrecen hallarse en los primeros establecimientos"."

En los afios de 1812 a 1827 tuvo un auge prodigioso la producci6o azucarera eleva.ndose la cifra de 16,765 quintales a 365,535 quintales. 5

s S. BRAU, Claus ;orn.i/,ras, 1882, p. I) (,i i11f,.,).

" Or. Owz MONCLOVA. op.ti1., p. 130.

o Bolt1iR his16nro d, Pt1trt() Rir", ed. Cayetano coll )' Toste, Tomo V. l~:HS. p. 293.

D/SQUISICIONES

SOCJOLOGJCAS

Por entooces se introdujo en el pais, desde las colonias francesas, el famoso y mal nombrado "tren jamaiquino" 8 que tan rcvoluciooario cfecto tuvo en la Caseindustrial de la pcoducci6n de azucar.

La rcvolud6n industrial, quc teofa su pucsto de avanuda co lnglatcrra y cuya base fuer-a el motor de vapor y mas tarde los fertilizantes quimicos, al dejar sentir gradualmentc sus cfectos en la economia de las Antillas, aceler6 lambien la marcha de la industria azucarcra. A mediados de! siglo, todavla no se usaba cl vapor en Puerto Rico como cxdusiva fuerza motriz dcl io8enio azucareco. En 1848 s61o sc registraron 48 molinos propulsados por vapor. No obstante, ya entooces cl cambio babia sido prodigioso y la actividad sorprendente. En 1833 decia en una corouniC1ci6n oficial cl Capitan General D. Miguel de la Torre, gobernador de la Isla: "Puedo asegurar a V. E. que el pais marcha, a su crecimiento en todos sentidos, pues su poblaci6n aumenta rapidamentc y se han establecido muchas y bucnas hacienda5 de caiia. Se han plantado molinos de agua y sc nota mucha dccisi6n en los labradorcs pudicntes para subrogar este clcmento a los bueyes con que generalmente se hace la molienda. Los puertos son fcecuentndos para la saca de frutos y todo esti animado de actividad". 1

Asl pues dcspuntaba en la prim.era mitad del siglo un dinamico oraen social de haciendas productoras de cana duke o de cafe, servid» primordialmente las primeras por la mano de obra de los esdavos o de los jornaleros libres, y las segundas por el agregado b.lanco o mestizo. A pesar de los aranccles y arbitrios que Espana impuso buscando en•

11 Cons.istla ti ,,.,,, ;amaiq11i110de cuatro a cinco calderu o pailas de hierco, quc variaban en tama.l\o de mayor a menor, y estab.i.n sometidas aJ tuego de un homo imico. El fuego de la homalla o fog6n, nlcntaba en ococn de wccsi6n iovcrs.a las pailas huta llcgac a la ultimo. Hamada "grande"' o "cachacera·· quc e$taba junto a la chimenu. Desde csta, los paileros trasvasaban el g11arapode una paila a otca por medio de cubos de m3dera o de cobrc llama.dos "bombos" o "'bombonef', y scgun sc ib.a dcfecando este, se recogla la OtChua que sobrenadaba con espumadcras y pagallos y SC vc:rtia en una canal que la llevaba al tanq~ destin11doa redbirla. Po_rfin e11 la ultima paila. la mb pequc!ia, sc concentraha el guarapo huta pau.rlo ya en la penultima opcraci6n, anterior al envasc en los bocoycs de exportaci6n, a Ju a.rtcsas de m:ulera, bierro o mampos1erla, donde se cris1aliuba el uucar por eofriamiento.

La ventaja de cstc sis1cma, sobrc los sistcmas primitives de homos scparados consistla en la cconomlt de combustible y de bruos (fogoncros), para 2tender el horno.

'i Gtado por uuz MONCLOVA, op. ci1., p. 262.

INfRODUCCION

torpecer la producci6n azucarcra antillana, la industria hubo de experimcntar, con ligeras variantes y Ouctuaciones, un notable pcriodo de prosperidad entre los anos de 1815 a 1872. A tono con cl esplritu de libre empresa, que con fiebrc adquisitiva contagi6 a todos, el fin de estas haciendas era procurar al propietario un beneficio econ6mico, lo que podia lograrse mas eficazmente con eJ cuJtivo de una cosecha comercial: cafia de azucar o cafe. Si los dueiios de plantaciones neccsitaban en su intento maquinas o brazos esclavos, podian comprarlos como se compra una trilladora o cualquicr otro objeto en el mercado 1ibrc. ·Los pcri6dicos llevaban cntonces en sus paginas anuncios de ven• tas de negcos y la calle de Tetu.in en San Juan o callc de Jos c11ar1eles, se animaba con cl trajinar de mercadcres y postorcs cuando Ucgaba un cargamcnto de ebano humano.

La asimiJaci6n de los negros al regimen de vida de las haciendas no se produjo sin fricciones. Durante toda la primera mitad de! siglo se rcgistracon disturbios y sublcvaciones.8 En r82 1 sc dcscubri6 la pri(nera conspiraci6n de esdavos. Las autoridadcs achacaron la gestaci6n de esa rebeli6n a la propaganda disc.minada por los revolucionarios venezolanos. Siete meses mas tarde, se informaba por cl alcalde de Guayama, en carta al gobcrnador fechada el 25 de scpticmbre de 1822, que estaba pr6xima a estalfar una rebeli6n negra en aquel partido. De acuecdo con la nota Ja conspiraci6n formaba parte de un plan para proclamar LaRep.,;b/icdde Boric,"'· Un aventurcro suizo, Luis H. Du Coudray Holstein, habia armado unn expcdici6n filibuste.ra en los Estados Unidos y sc encontraba en Curnzao, desde donde se disponia iovadir fa isla de Puerto Rico, •Una vez descubicrta la conspiraci6n, y apresados los filibusteros, se procedi6 n formar consejo de guerra a los cul pables.

Despues de estos sucesos no vuclve a mencionarsc otro proyecto de rebeli6n esclava hasta el 10 de julio de 1825. En esa fecha, el alcalde de Barrio Capltanejo, d.e la jurisdicci6n de Ponce, comunic6 al aJcaJde

11 Vease: LUISM. D!Az SoLER, Hwor1i1 de l.J esd.1111Jtd 11egr,1t11P11~110 RJCo (1493-1890), Ediciooes dt- l:t Uni\'(:rsidnd de Puerto Rico. MnJrid. 19S3. Son 1>articulnnnentc ,•aliosos c•I capltulo V 1H sobre "Vida Y. trabajo Je Ios es• da,·o~" y el caphuln IX sobrc ''Las cebelionts de escla,os •. 18

DJSQU!SJCJONJ:.SSOCJOLOGICAS

ordinario del partido haber descubierto una conspiroci6n de negros esclavos dentro de su demarcaci6n. ''Con cl pcetexto de bailar una bomba, se rew1ieron los conspiradores el 9 de julio en cl Salitral, pero la asistencia fuc tan rala que suspendieron la reunion para el dia siguieote. El plan, segtin fue revelado por los esdnvos capturados, era inceodiar un extremo del pueblo creando un estndo de confusion general. Aprovechando esta coyuntura, los negros abcirian los cuarteles de esdavos de Jas haciendas circundantes. Los esclavos Iihertados se encargarian de asesinac algunos hacendados, asaltarian Ja Casa del Rey,9 apoderandose de las arrru.s, y procederian a saquear las propiedades urbanas y a asesioar a los blancos. Se sospechaba que la conspiraci6o habia sido tramada por agentes de Santo Domingo o Haiti". 10

En cl segundo cuarto del siglo se descubrieron nuevas conspiraciones. En 1827 se cccogiccon noticias de una conspiraci6n promovida secrelamente por agentes de Haiti. En 1843 ocurri6 una sublevaci6n de esclavos en algunas haciendas de Toa Baja que fue facilmente sofocada "con Ja ayuda de esdavos". Todavia en 1848 se descubrieron conspiracioaes y nuevos brotes en Ponce y Vega Baja.11

Las masas laborantes de esclavos, jocnaleros y agregados, quc _rendian faeaa de sol a sol, amasando con su sudor el "pan auestro" de los amos, recibian en el sistem:i poco mas que eJ beneficio del sustento econ6mico. Los patronos y sefiotes de iagenio, por su parte, obtenian pingues beneficios que usoban en el consumo de productos importados. Sus herederos, beneficiarios de la riqueza del pais, podian educarsc y gcnecalmente se educaban co cl extcanjero. En tiempo de inactividad o "tiempo muerto", el propio hacendado podfa viajar por Europa, consumiendo asi, en pJano de igunldad con la burguesia continental, los productos materiaJes y artisticos de la sociedad mctropo1itana.

Caracteristica comun a las distiatas regiooes americanas de colonizaci6n cannl monocultora, foe, y en ciertas partes cs todavia -como observa Gilberto Freyre- el empleo del trabajador apcaas durante una

v Cwirtt:1locnl de las milicfa~ ,lltbanas.

10 DiAZ SoUR, op, cit., p. 21).

11 Ibid., p. 219.

JNTRODUCCJ()N

parte del ario coostituyendo la otra parte una cpocade ocio y para algunos de voluptuosidad.i:

La tfpica hacienda azucarera, de las cuales hubo numero coosiderable en las llanuras del Htoral poertorriquerio, como atestiguan hoy sus mudos escombros y apagada.s chirneneas, se caracterizaba poc cuatro rasgos distintivos: primero, la divisi6n usual de] trabajo entce la dase patronaJ y los trabajadores que se reflejaba eo la arquitedura (casa grande y 'senzala") y en cl orden social mismo de la hacienda. Segundo, el predomiaio de la t&:nica de monocultivo. Tercero, la naturaleu capitalista del sistema, manifiesta en el valor de compra y venta de los esclavos, la tierra y el equipo, que hac.ia imperati,,o el dispen• dio de gran riqueza; y por ultimo, el condicionamiento de toda la gesti6n productora por el estado del mercado de exportaci6n que convertia al hacendado en un sagaz ''hombre de negocios" acostumbrado a medir el exito o ponderar sus ideas en terminos dcJ beneficio econ6mico que derivaba, circunstanciaJmente, de la estabilidad o el cambio. EJ contacto limitado de Ja dotaci6n esdava de la hacienda con los centros urbanos, hacia imperativo que el regimen econ6mico de la misma fuese, en lo posible, autosuficiente. Los artesanos de la ciudad, toncleros, albaniles, carpinteros, herreros, zapateros y sa..stres, suplian al ingenio los servicios espectalizados, mientms los buhoneros o q11i,m1/Jeros, mercaderes itincrantes quc visitaban l:i hacienda, supHan las teJas y otros articulos de uso _personal.

Lado a Jado en cada hacienda vivian dos mundos: el de los amos )' eJ de los esclavos. Las pr.icticas y costumbres de las clases patronales y trabajadoras se mantenian disaetamente scparadas. Micntras los ne• gros bailaban en sus fiestas de los s:ibados al cornpas de los tambores, los amos teoiaa festejos y bailcs en sus ··casasgrandes" que evocaban los elegantes saJones de una casa europea. Los "cuarteles" de esclavos estaban usualmeote localiza.dos a poca distaocia de la (a.Jagrande de la hacienda, ordenados en lineas rectas y paraJdas. "Durante los bailes de negros los esclavos pasaban foentes de hariaa de mafa con Jeche y miel, frascos de aguacdiente y tabacos. Estos obscquios eran costeados a veces por el amo, quien disfrutaba de la alegria general pero se abs-

12 G1U1£JITO FJIEYltE, Nordnrt, Esp"a Calpe. Argentina, Bu<.-nosA.ires, 19•43,p. 22.

DISQUISICION£S SOCIOLOGJCAS

tenia de coosumir lo que los oegros teniao para ellos" 13 Describiendo cste dualismo en Jos bailes de la sociedad puertorriqueiia, dice Manuel .Alonso: "En Puerto Rico hay dos dases de ba.iles: unos de "sociedad" ( de las dases patronales] que no son otra cosa que el eco repetido alli de los de Europa; y otros llamados de gttrabato,quc son propios del [campesinado y clases jornaleras del] pais, aunque dimanan a mi entender de los nacionales espai'ioles mezclados coo los de los primitivos habitantes; con6ccnse ademas algunos de los de Africa, introducidos por los negros de aquellas regiones, pero que nuoca se h.an generalizado, Uam:iodoseles bailes de bomba, por el iostrumeoto quc sirvc en ellos de musica. Todos los de.mas bailes, que recouen la Europa con aJguna accptaci6o, llegan tambien a la Isla. . . asi ... la Galop, la Mazurka, cl Britano, el Cotillon, la Polka, etc. Los bailes de sociedado de la cla.se mis acomodada. . nada tienen que envidiar a los mejorcs que sc dan (no siendo en una corte) en cuaJquier otro lugar, pues reunen las condiciones de cortesanfa y elegancia en los coocurrentes, y riqueza y buen gusto en los adornos de t:rajes y edificios.

Los bailes de garabatoson, como he dicho, vuios, y traen su origen de Jos nacionales cspanoles y de los indigenas, de cuya mezda ha resultado un conj unto que revela daramente el gusto de unos y otros: asi en las cadenas y en elf anda11g11illocualquiera reconoce una degeneraci.6n de las seguidillas y del fandango: al paso que en el 1011d11rotambien se ve algo deJ zapateado, junto con mucho de aquel furioso vertigo, que parecia transformar en otros a los que pasabao dias eoteros sentados sobrc sus tobillos.

Ademas del fa11da11guillo,ct1.denas, y so11d111'0 o matamoros hay d seis y el caballo,que completan el repertorio de los bailes de garabato. Estos bailes -siguc diciendo Alonso- tienen sus reglas, que se observan con todo rigor, y que nadie que toma parte en ellos esta dispeosado de guardar cstrictamente, ... como he dicho, son propios de la gcnte de la dase inferior y del campo" ,H

De igual modo, aunque la endogamia era el principio moral que g~rnaba las reJaciones amorosas entre las castas de esta sociedad, la

lll DiAz Sou&, op. ti1., p. 175, H MANUEL ALONSO, El gibaro, Edici6n Colegio Hostos, Rlo Piedras. 1949, pp. ~4. ;6-;7, ;9. :2I

/Sl'RODUCC/(>1'"

practica se caracteriz6 con frccuencia por su violaci6n. Las esclavns domesticas, que desempefiaban las faenas de la ct1HIgrt111dedel ingenio o hacienda, tenian casi constante trata directo con Jos amos, por Jo cual se presentaban frecuentes ocasiones para el trato sexual furtivo. El sistema esdavista jamas impuso en cl pais compartimientos sociales estancos. la negra, la mulata, la cuarteroua volviendose caseras, concubinas y ho.sta esposas legitimas de los amos blancos o caballeros de la tierra'" nctunron pPderosnmente para adelantnr In democracia racutl en nuestro pais. Los hombres de talento excepcional, no empece la inferioridad social de su origen podfa.n elevarse a las mas altas posiciones en el sistema de la sociedad cciolla. El prop:o Ram6n Emeterio Betances, f ue, como el mismo lo dedar,a en sus cartas, producto de un enlace irregular y otro tanto parece haber sido el caso de! pr6cer Roman Baldorioty de Castro.

La vida en la hacienda de cafe, era poc otra parte, algo distinta. Aunque estas que florecen y alcanzan mayor riqueza y esplendor en el ultimo cuarto del siglo XIX, obededan tambien todas en su composici6n a un mismo plan. La tipica hacienda cafetalera tenia, generalmente, aparte de la casa solariega dd amo, dos o mas almacenes; pesebre, rancho de ordefio, cnsa de maquinas, glaciscs o secatorios, casa dcl mayordomo, bohios de los agregados y la fioca o heredad. Rodcada la "casa solaricga.. del fundo poc espesos cafetales, su :imbito era el asilo vital desdc donde se gobernaba todo lo relacionado con la cosc• cha y la venta de1 producto. La m:iquina despulpadora o ..malacate .. movida al comenzar el siglo pot bueyes o mulas y mastarde en el siglo por motor de combusti6n intemn, estaba generaJmente situada cerca de los almaccnes donde se guardaba la cosecha. Una vez li.sto el grano y envasado en sacos, era tra.nsportado desde la hacienda, en mulas que hadan penosamente la jornada, hasta b c:isa mercantil en el puerto masCCfl'a.00.

El monocultivo -de modo especial cl cafiero- no facilit6 en nioguna parte de America los pequeii.os cultivos. Solo los de gozo, casi de cvasi6n, favorables a aquel ocio y a aquclla voluptuosidad: el tabaco para los amos, el aguardiente para los esclavos y jornaleros. Lado a lado de la hacienda cafetalera y respondiendo al especial dinamismo ecoo6mico-ecol6gico del cafetal, subsiste por contraste, en Puerto Rico,

una masa campesina de pequeiios agricultores libres -jibaros- quicnes viviran marginalmente, aunque no totalmente ajenos a la empresa sernimonocultora de la hacienda de cafe. Esta sociedad campesina o jlbara, tfpicamente pre-industrial, presentaba en su composici6n un gran oumero de rasgos de tipico sabor folkl6rico. El grupo residencial y de trabajo ten[a, como cs usual en estas sociedades agrestes, la forma de una familia extcnsa de varias generacioncs y de amplios lazos colaterales (v. g. rompndrazgo). La solidaridad dcl grupo se vela fortalecida no s6Io por los lazos de parentesco, rcales o supuestos, sino tambieo por las funciones productivas que solian cumplir cooperativamente (v. g. la junta). lncluso la hacienda cafctalera pacticip6 por cxrensi6n y contagio, de estas practicas y valores, y muchos de las campesinos se integraron parcialmente al regimen econ6mico de la hacienda al convertirse en aparceros y agregado1. Como complemento de la cooperaci6n econ6mica dabase en esta sociedad jibaca un tipo especial de vida social y ceremonial que otorgaba al matrimonio (ro1f111nbrede la u1aca), a los ritos funerarios (velorio1 ra11taq1 y baq11i11h)a las fiestas y los bailes (gf1rnb11I0,rabayo,JCiJeJ) a las practicas magicas y religiosas(me11Jalidttd milagrera, ml'iosos, espiritisl~, yerbauros) a Jo. musica ( mmro, tiple, g,iirharQ), a la escultura (1anferia) ya muchas otras ocupaciones y actividades, su puro sabor campestre y popular.

Hacia mediados de! siglo, como venia siendo desdc mucho tiempo antes y seria despues, el ejercicio del comercio en la Isla estaba practicamente monopolizado por los espanoles y en particular por los catalanes, los que, segun testimonio contemporaneo def gobemador Salvador Melendez Bruna (goberoador desde el 30 de junio de 18o9 a 24 de marzo de 1820) formaban hacia comienzos del siglo XIX, una dase o jerarquia cerrada. Como observa Melendez: ".Estos mercaderes catalanes no suelen invertir en la agcicultura, asi que su dinero no tiene otra ciccu1aci6n que en el comercio, ni se refunde sino entre eUos mismos, que no labran ni fundan haciendas, ni hacen mo.trimonios".15 Estos prestamistas, beneficiarios de la situac.i6n colonial, al extraer el beneficio usurario de la libre circulaci6n dcl capital, impediran durante todo el siglo, Ja acumulaci6n local de Cllpitales, entorpeciendo asi el desenvol-

1/i Cfr. CRuz MONCLOVA, op. cir., p. 43.

TNTRODUCCl6N

vimiento normal de una economia saJudable. Careciendo la Isla de instituciones de credito, la usura de esta oligarquia mercantil exdusivista hallara campo propicio para cebarse, entronizandose cada vez mas el abuso de comprar frutos en flor con un cincuenta y hasta un ciento por ciento menos de su valor en cosecha.

EI hacendado criollo -dira. la Diputaci6n Provincia.l en 1834, al hacer un diagn6stico de la situaci6n-que recibe capital de un prestamista urbano "Jo dedica a la agricultura, pero el crecido premio que satisface acaso absorbe casi toda la producci6n; el hacendado ( en tales circunstancias] no recibe premio de sus tareas, desmaya en ellas y la f inca lejos de progcesar se atrasa, sus frutos no pucden ya satisfacer los premios del capital invertido, una ejecuci6n amenaza a su aparcnte dueiio; procura entonces extraerle toda la utilidad posible, la arruina muchas veces y se enajena al fin cxhausta y deteriorada; pasa a otro dueiio en quien se renueva la misma histocia y en tan funesta alternativa se hallan la mayor parte de las haciendas de Puerto Rico" 16

Conviene aqui destacar de modo especial la mecanica de estc sistema de credito, pues el mismo fue a lo largo del siglo uno de los motivos constantes de f ricci6n politica entre los peninsula res y los criollos, constituyendo incluso una de las causas de agravio a que buscaba remedio la Revoluci6n de Lares (1868). Fue tambien en consecuencia de este sisterna que los espaiioles peninsulares dominadores -junlperos- y los "espaiioles" criollos dominados vioieron a representar, dentro de un mismo cuerpo politico, distintos y opuestos intereses. La lucha que de aqui germinaba hubo de tener activo desenvolvimiento en la gesti6n poUtica de los reformistas libecales de la seguoda mitad del siglo.

Hasta los aiios que transcurren de 1800 a 1848, la evoluci6n industrial azucarera se produjo por medio de una expansi6n extensiva o crecimiento lateral, es decir, por la adici6n de fabricas o ingenios, de tal modo que habia una correlaci6n estrecba entre el aumento de la producci6n, del comercio, y de la creaci6n de ingenios; pero a partir de la crisis de 1848, la expansi6n se produciria en un sentido contrario; es decir, mediante la intensificaci6n tecnica y la reducci6n coosecuente de

1e De la "lnstrucci6n de la Diputaci6n Provincial a los Procuradores a Cortes ( 18H )"', citado por Clrnz MoNc1.ovA,of,.ri1., p. 693.

DJSQUISICIO,,.ES SOCIOL6GICAS

fabricas. la tendencia dominante desde entonces foe hacia la concentraci6n o centralizaci6n de Ja fase fabril que requeria graodes inversioncs de capital y estimulJba la concentraci6n de las tierras.

En 1823 se registraron 1202 trapiches de madera y 2:28 de hierro. 11 En 1833, s6lo diez aiios dcspues, ya se habian reducido a 1089 trapiches de madera y aumentado a 377 los de hierro. La concentraci6n tecnol6gica empezaba asi por entonces, a dar muestras de su impulso )' movimieoto. Por contraste con esto, los molinos de cafe se multiplican en esos mismos aiios. De 79 registrados en 1824 ascendi6 la cifra a 334 di.ez afios mastarde. incrementandose al mismo ticmpo la producci6o en esos aiios de 70,n3 quintales a II5,965 quintales. Ya <:Icoronel Flinter en 1830 nos informa la cxistencia de 148 haciendas de cafe mecanizadas. 18

Unido a est:>.tendcncia secular bacia la centralizaci6n de la fase industrial azucarera, acompanada como era de espernrse por cl latifundio, se observaria tambien a lo largo del siglo otra tendencia mediantc la cual Estados Uojdos desplazaria progresivamente del meccado local de importaci6n a Ja naci6n mctropolitana: Espana. En 1832, de! tonelajc total del comercio de importaci6n, 23,462 toneJndas correspondfan a Espana y 30,080 a los Estados Uoidos, y hacia 1833 Estados Unidos constituia, segun testimonio de don Isidoro Sabat y don Antonio Garriga, el principal mercado de los Frutos de Puerto Rico.18 La gr11vitaci611inexorabledeeJIOJherhoseco116111icos,,p,mtabaplfeJ,desde mtonce1,alde1ren!dceq11erttrifa1ttfmentetm•o1111es1rnhi1toriae111898.

El crccimiento rapido de la economia de haciendas en las primeras <lecadas,hizo posible y necesario el aumento de poblaci6n basta el llmite que la Isb pudiera mantcner, y esto se trat6 de conseguir, primero, mediaote la importaci6n legal o clandestina de esdavos y mas tarde mediante b introducci6n de labriegos de las Islas Can:uias.20

Gracias a la libertad de comercio y rcspondicndo al mismo esp1citu de progreso que se observaba en las actividades utilitarias, comcnz6 pronto a difundirse la ilustraci6a en cl pais. No es de e.xtranar, que

11 Cfr. CP.uzMONCLOVA,op. cil., p. 210.

18 Cit-.idopor V11NM,•uoLEDYK, R. A., Hi,,,,,, of Pr1er10 Riro, D. Appleton & Co., New York, 1903, p. 225.

l$ Cfr. CP.uzMONCLOVA,op.ci,., p. 262.

:lO Ibid., p. 282.

I.~TRODUCCl6/\

para servir ;i las oecesidades tecnicas de la industria y cl cultivo, surgieran varios proyectos, que no tuvieron entooces ulteriorcs consecuencias, para organizar Escuclas e Institutos de Agricultura. la libertad de imprenta, quc tendrta en el siglo vigencia intermitente, habia hecbo posible que Alejandro Ramirez fundara en 1814, P./Diario Ero116mieo; y la Sociedad Ecoo6mica de Amigos del Pa1s, promovia el desarrollo industrial al mismo tiempo que estimuJaba la vida intelectual y la educaci6n.

En este movimiento cultural de las primcras decadas del siglo, como es obvio, influyeron las inmigradones de franceses, espaiioles, dominicanos y venezolanos que por moti\•OScliversos habian llegado ya en• tonces a Puerto Rico. Fue esta una epoca de sacudidas revolucionarias gestadas por el liberalismo y por la explosiva situaci6n de realidad en las colooias inglesas, francesas y espanolas de America. Bo Espaiiamisma el comienzo del siglo irrumpia violento, trayendo consigo Jos sucesos que culminaron en las Cortes de Cadiz. Y, ya en r823, en el retorno del absolutismo. En las provincias ultramarinas de! imperio espaiiol se habia iniciado, desde 1810 1 la guerra de la independencia, que culmin6 eo la victoria de Ayacucho.

Salvador Brau: anor de vida prtrvinriana

ENTR£ los inmigrantcs llegados de Venezuela y Espana a mediados y a finC$ del primer tercio de! siglo xoc, van a cncontrarse y a conocersc los futuros padres de Salvador Brao.zi Huyendo de la reacci6n suscitada por la sucesi6n dinastica, el 16 de mayo de 1830, don Bartolome Brau, maestro eo artes decorativas y hombre de conviccioncs liberales, abandona la rada de Barcelona a bordo de un veleco en ruta hacia la lcjana y promisorio. Espana Ultramarina. Un buen dia, la buca quc conduce al improvisado argonauta rccala por las islas de mclaza del

!!1 ARTURO C6RDOVA 1.ANOR6'K, Sa/n11Jor8ra11, SIi 11ida,JI/ obra, s,: t!r,o,a, Editorial de ht Unh·trsidad de Puerto Rico, S3n Juan, 1949.' p. 16.

DISQUISlCIOl\"ES SOCIOLOGlCAS

:irchiplelago :iotillano, echando :inclas en la bahla de la coJonia danesa de Saint-Thomas.22

Por esta epoca la pequeiia isla de Sa.int-Thomas es un magnifico emporio de riquezas, sede entonces del mas fabuloso comercio entre Europa, las Antillas y la Tierra Firme. Vinculado por lazos de parentesco afinal al acaudalado catalJn don Fernando Riera, quien posee vastos dominios en Saint TI1omas, el nuevo colono don Bartolome Brau vi6se precjsado a trOCl!rlos colores y los pioceles por la dura lucha del tri.fico mercantil cuando su pariente le nombra administrador de sus intercses en Cabo Rojo, adonde llega bacia fines de julio de 1830.!!~

Cabo Rojo, antiguo y pintoresco nido de piratas y contrab:indistas, es un rico pueblecito del litoraJ suroeste de Puerto Rico. AIH, en un mundo agreste de grandes cortijos azucaceros, de casonas de maderas del pats o de cal y mnto y tejas, uanscurre la vida laborios:i y padfica de un pueblo celoso de su honor y de so historia. Al centro dcl poblado, en una Hpica plaza colonial, se yergue la iglesia parroquial erigida en 1783 bajo la advocaci6n de Sao Miguel. Tambien emplazada en un Cerrillo que domina cl valle y la sierra de Cafo, se eleva la antigua ermita de San Jose.

Por entonces comprende el termfoo de Cabo Rojo en su jurisdicci6n, los barrios de Miradero, Bajura, Llanos Costa, Llanos Tuna, Monte Grande, Boquer6n, Pedernales y Guanajibo. Desde 1804, aiio en que se abri6 su puerto al comercio, hasta 1841 en que se cierra, lleva el pueblo una modesta pero activa vida mercatil; hallandose sus tierras Jlanas y feraces, plantadas de cufia duke que se molia en los numerosos ingenios y trapiches de la zona, y las restantcs tierras dedicadas a pasto en- las que engordaba mansamente el abundante ganado vacuno. La incumbencia deJ gobiemo local estaba bajo la jurisdicci6n de un Tcniente a gucrra, quien tenia obligaciones econ6mico-politicas y judiciales y quien cuidaba de practic-ar todos los aiios, el dia de Santiago, la revista de las milicias urbanas del distrito y de formar el censo ,adniiero de los habitantes y del estado de riqueza.

La emigraci6n ya rcfcrida de peninsulares, dominicanos, venezolanos, franceses e ingleses. habia traido a la poblaci6n y a sus campos

!?:! Ibid.. p. 16. 2:1 lhJd.. p. 18.

l1''TRODUCC/ON

bcazos utilcs y capitales, cceando asi nueva.s necesidades y :i.portando elemeotos de prosperidad y de cultura. Muchos de los nuevos pobladores est:iblecieron haciendas en las feraces tierras virgenes y en ellas se man• tcnia activa la poblaci6n blanca o negra de zambo1, m11/eq11e1, y jornaleros librcs durante la epocade z.afra, animando asi de vida el paisaje rural y constituyendo la base fisica de la economia ce&ional. Alli los "caballeros de la _tieua", hombres de buenos modales y gcstos suavc:s, crecieron amamantados por negras gordas, mieotras las cuadrillas de esclavos bajo la atenta vigilancia del mayoral plantaban y atendfan los canaverales. Los hombres de ncgocios, grandes almacenistas mayagiiezanos algunos, vcndedores de paiios finos, importadores de cerveza, de jam6n, de sombreros, de calzado, hacian su agosto con los intereses usumrios de los capitales dados a cr~dito.

A esta sociedad, donde la civilizaci6n tenia por base e[ azucar, el mooocultivo latifundiario y la csclavitud, llega el nuevo colooo Don Bartolome Brau para fundar aUi su hogar. De su padre, hombre honesto y trabajador did aiios a:uis tarde Salvador Brau: ··cuanto de digno y dccoroso pueda revelar mi conducta, en las lecciones de mi honrado padre hube de apreoderlo. Este padre -insiste Brau- no fue un colono extranjero. Hijo de la viril Cntaluiia, empuj61e en 1-830 a cste padfico rinc6n del suelo americano, el terror a aquella ceacd6n desatentada y feroz, a cuya sombra cl sanguinario Carlos de Espana, auxiliado de los seides Cantill6n y Ofiate, sembr6 el luto y la desolaci6n por todo el prolifico suelo def antiguo principado" . 24 Pocos anos antes, entre los fugitivos que huian del oclio y el fo. natismo de los hombres desatado por lo. gucrra de independencin de Venezuela -dejando atrtis la apacible existencia y los puros goces que brinda la fortuna-habla arribado a las mismas playas la familia Asencio. En compaiifa de sus pndres llegaba al pais la joven Luisa Asencio, con la que aiios despues, ella viuda, contraeria segundas oupcias don Bartolome Brau, ya padre de dos niiias. Evocando a su madre, en cl marco de! ,•iejo caser6n colonial diri, ya viejo Brau: "Bendita mujer, hija ... de p:idrcs peninsula res, que como emi.nte procelaria, huyendo de las tempestades revolucionarias del continente, habfa veoido a dcmandar asilo a csta hospitalarin tierra, y fue al rescoldo de ese modesto ::1 E,0.1 tie /11 B,11111/11 1 Imp. J. Gonzale:t Font, San Juan, 1886. p. 4.

DISQUISICTONliS SOClOLOGlCAS

hogar ... donde se caldearon las primeras seosaciones"de mi coraz6o" . 30 Salvador Brau naci6 el It de enero de 1842, siendo bautiz-adoen la parroqaia caborrojciia con e11nombre de Salvador Bartolome Higinio. Era entonces gobernador y Capitan General de la Isla don Santiago Mendez Vigo, comie de Santa Cruz, famoso general del decreto antibigotil -que dej6 a todo criollo sin bigote por juzgar su uso indicio de radicalismo politic<>-- y ti pico reprcsentante de la dase de los capita• nes generales que gobe.r.naron desp6ticamente en Puerto Rico hasta casi el fin de la dominaci6n espaiiola. Un afio despues de nacer Salvador Brau, en 1843, iokiase en Espana el reinado de Isabel II quc representa uno de los periodos masinfaustos en la historia de la oaci6n, debido a las tremendas rivalidades de Espartero y Narvaez, caudillos de los partidos '"progresista" y ''moderado" respectivamcntc. Con eUos, obstinados hombres de espada y botas de charol, se inicia en Ja metr6poli el go· bicrno de los militares politicos que ha sido hasta cstos tiempos la maldici6n de Espana.

Por los dfas que nace Brau, eJ coroeccio de libros se haJlaba mez. quinamente limitado en Puerto Rico por una severa y torpe censura. Solameotc eran poseedores de valiosas colecciones de obras selectas alguoas opulentas familias de bien rcconocidas tendencias dcmocraticas, y los j6venes estudiantes que regresaban de las universidades europeas, entusiastas propagandistas muchos de ellos del Jiberalismo y la cultura. Los amantes de LaJjteratura acudian a estos promotores de las artes y las letras, de los cuales en cada poblaci6n de la Isla habia a.lguno. En Cabo Rojo ball6 Salvador Brau al Dr. Felix Garcia de la Torre -y a su hermano don Jose-- abogado y procurador de esclavos este ultimo, quien, junto a Betances y Ruiz Belvis, libert6 muchas veces ncgritos mulcqucs en el acto del bautismo.2 0 Educados en Francia los Garda, enseiiaron frances a Bmu y pusieron a su disposici6n con largueza los nu.merosos volumeoes de su bien nutrida biblioteca. A esta desinteresada generosidad supo Brau, lcctor iofatig:ible, s:icar buen partido. Su primern educaci6n formal la hizo Brau en una tipica escuela de parvulos regida por urui venezolana. Alli aprendi6 a leery all[ coroplet6 tambiea su iostrucci6n primaria. En julio de r854, contando doce anos

:u, !hid p. ).

~'G C6ROO\fA UNOR6N, 0/1, dt., pp. 33-3.f.

INTRODUCC/(JN

recibi6 de la Real Academia de Buenas letras -<:reada por el gobemador Pezucla )' extioguida al nusentarse su fundador-licencia cscolar con calificaci6n de sobresaliente en todas las asignaturas. De esos aiios Brau recordaci sicmpre al joven maestro y mas tarde periodista liberal Ram6n Marin, a quien el debi6 la s6lida formaci6n que le sirvi6 de base a sus ulteriorcs esfuerzos aulodidactas.

Sus padres inOuyeron de manera decisiva en la formaci6n de su sensibilidad infantil y de su camcter. Don Bartolome, hombre tacitumo que suspiraba por Espana, hablaba poco y con gracia. Brau, casi llega a Qecir que su padre vivi6 familiacmente del silencio. No recuerda consejos suyos, ni relatos, ni explicaciones, pero si dej6, coo todo, una huella de liberal militante en el espiritu de su vastago. Su madre en cambio, de 01ractec duke y nmoroso nutci6 la imaginaci6n de Brem con sus relntos, imprimiendo en su rcceptiva sensibilidad lo que hay en ella de romintico.

g1 rnismo nos narra un trozo de aquellos rclatos donde se mezclan imaginativos el miedo y la aventura: 'Mi madre --dice- recordaba la noche lugubre, bocrocosa en que llevada en brazos por veredas escondidas y huyendo, ella y sus padres, como liebres acosadas mientras los fogonazos de los fusiles relampagucaban a lo lejos, y las balas homicidas silbaban sobre sus cabezas, dejaban hogar, fortuna, paz y fclicidad alla en la fertil Cumana, para salvarse de las iras de la tempestad sanguinosa que cxcitata en mal hora el tor"o despotismo".

Luego, pensando Brau en la suerte de su padre aiiade lac6nicamente: 'Tambicn este despotismo se ejerci6 a nombre de Espana" . 27

Sin dud.a que el ambicate y la dinamica moral de la casa paterna dej6 en Brau una hueUa profunda. Con nostalgica alusi6n a la topografia animica de aquelJa casa did Brau: "He aqui en que condiciones hubo de dcterminarse mi caracter, he aqul la base de mis doctrinas politicas. Ame a Espana porque mis padres espaiiolcs me enseiiacon :i amacla; aborreda cl despotismo y la tirania porque en los que me dieroo vid:i tuve que reconocer a dos de sus victimas". :?S

Luego, con un dejo de duke tristeza, aiiade al rccordar su hogar

DISQUISTCIOXES SOCIOL()GICAS

en otro de sus escritos: ''El idioma en que hablaba era espaiiol, las preces que balcucia en espafiol las pronunciaba; el dios que me eoseiiaron a adorar era el de Espana, y costumbres y tradicioncs y gloria y hazafias espaiiolas impregoaban mi imaginaci6n, dcspertaodo el deseo de conocer la tierra portentosa en que tales hechos habian ocurrido". ~"

Y en un final angustiado de humana dignidad y herido amor pro• plo, consigoara: "Pero asl, amaodo a Espana y acatando sus pi:eceptos y enorguUeciendome de pronunciar su idiorna, encontrhne un dfa coo que yo, hijo de espafioles, no era ciudadano espafiol, porque no habia nacido en el termino de la metropoli. Alla en las provincias peninsulares tenia familia espanola, los hennanos de mi padre y sus hijos todos, eran espaiioles: yo por baber nacido en America, era colono. Esto me pareci6 absurdo; que mi padre espaii.ol, pudicse darme sangre, lengua, aeencias, nombre y no pudiese darme sus derechos de ciudadania" 80

Brau, hijo de familia de modestos recursos, no fue a Europa a seguir carrera universitaria como era la costumbre entre los hijos de hacendados acomodados de su tiempo. Su educacion fue, a parte de la realidad y de la vida, obra de su propio esfueno y vocaci6n. Lo extraordinario de su caso es que lograra una s6lida cultura en uo medio poco propicio a una disposici6n intelectual despicrta como la suya. Describiendo cl Puerto Rico de mediados de siglo, diri Brau en su ensayo hist6rico Lo q11edice la hi11oria,subtitulado "Cartas aJ ministro de Ultramar", lo 9ue sigue; "Sin escuelas, sin libros cuya inti:oducci6o se entorpeda en las Adua.nas, sin peri6dicos de la metr6poli cuya circulaci6n se interceptaba; sin rcpresentaci6n 1 sin municipios, sin pensamiento, ni concien• cia, s6lo un objeto debia absorber las funciones fisicas y psicol6gico.s de nuestro pueblo: fabricar azucar; jmucho azucar! para venderlo a los Estados Unidos y a Inglaterra. la factorfa en plcna explotaci6n. Mucho oro para los grandes plantadores, que tras del azucar enviaban a sus hijos aJ extranjero en solicitud de titulos academicos que no podlan obtener en el pals, y que despues de largos aiios de residencia en naciones libres y cultas regresaban a la tic-rra natal a participar de aquellas riiias galleriles reglamentadas por la.:•':apitanes Generales, cuando no

De 5U art!culo "En plena luz", 1381; citado por CRrsT6BAL REAL, en Salvdor Brau, EJJudio boigrdjito c,itico, Imp. M. BW'illo y Co., San Juan, 1910. p. 7.

30 Fros dt1 la Ba1alla, p. 7. ,;r

l.'ITRODUCC/().\'

a avecgonzarse de aquellos rultos ( fiestas del Santo Patrono] en que la ruleta, cl moote y los des6rdeoes corcograficos se ofredan como ho• locausto religioso de uo pueblo cuya riqucza se fuodaba en el envilecimiento del trabajo por la esclavitud, cuya voluotad se esteriliz:iba por la atrofia de! espiritu y cuyas costumbrcs se corrompian con festivales monstruosos en que el ritmo de la zambra y cl chasquido del inhumano fuete se confundian en un solo cco, bajo la placidez de uoa atm6sfera serena y cntre los pe1fumes de una vegetaci6o exube_rante".31

La estructu.ra de dases de la colonia tenia entonces su fundamento tanto en la sangre como en la tradici6n, pero la laxitud con respecto a los matrimonios inter-raciales de vieja cstirpe, asi como el concubinato, produjecon tal miscegenad6n, tal entrecruzamiento de linajes que el sistcma de castas no hal16 s6lido apoyo ni absoluto imperio. Asi se pudo obviar en nuestca historia, el rasgo anti-democratico de una sociedad dividida internamente por motivos de oscura biologfa.

Aisladas las clases cntre si, empero, carecia la vida criolla de unidad. El particularismo formaba el fondo moml de la sociedad, de modo que la conciencia criolla apenas se cncontralba nunca asociada en ningtin pcnsamiento comun, como observaria amargamente Baldorioty de Castro anos m~ tarde.

Fue esta peculiaridad de Ja existencia insular la que hizo posible que el Capitan General don Miguel de la Torre, apoyindose en cl maquiavelico principio de quc "un pueblo que se divierte no conspira'', cstablccicra en 1824, su famoso Reglamento de Gallera.,, hasta constituir el gobierno de las tres B, baile,bole/In y barnjff, que Brau llamara luego en su pcqucna Hi11oriff, "cl periodo mas licencioso de Puerto Rico". En 1.848, d Conde de Rcus,32 compendiaba su opinion sobre cl pals dicicndo que los puertorriqueiios no sirven mas que para bailar y jugar y que para gobernar la isla ba.Jtaba con ,m latigo y ,m vio/111.8~

UJ Lo quc d,u /11hisrori11 1 1893, p. 23 ( el it1fr-').

s:: Don Ju:in Prim, Conde de Reus, fue gobemador y Cnpit:l.n Gcneml de Puerto Rico del I) de diciembre de 1847 111 12 de septiembre de 184S. Public6 bmbien durante su gobernaci6n cl faml)SO "C6digo Negro", contentivo de cruc• les disposiciones contra_ los csdavos. A su amparo los amos podian castjg.u e incluso m.itar a los esclavos, sin inrervcnci6n de rodcr judicial n.lguno. Las disposiciones dict.adas cn1onccs por Prim resultan lrancrunente vergon.-.osas, y sin atcnuance posiblc en el cali(icati,·o. para un Iibernl dcl siglo XIX.

!13 CRUZ MONCLOVA, op. cit., p. 667.

OISQUISlC/Ol\ES SOClOLOGlCAS

Al llegar a Puerto Rico en 1847, don Juan Prim hizo un recorrido de la Isla para conoceda. En diversas poblaciones recibi6 los agasajos de los que querian captarse sus simpatfas, nioguno de los cuales fue realmente sincero. En Cabo Rojo, le agasaja en taJ ocasi6n la colonia cataJana y no es improbable que f uera cntre este elemcnto que se formara Prim sus deoigrantes opioiones de Puerto Rico. Imperaba por aquellos dias la polltica de "'pan y palo"' que tan implacablcmente fustigaria luego Brau en sus artlculos periodisticos, eoccndido de apost6Jica ira.

La cultura intelectual del pafs lamentablemente dejaba mucho que desc.u. En lo material, sin embargo, cl progreso alcanzado ya a mediados de siglo habia sido notable. Asi lo revelao estas pa.labras cuasi-auto. biograficas que nucstro primer costumbrista c:riollo -Manuel Alonsopone en labios de un personaje de la epoca: "Hacc trcinta o cuarcnta ai'ios que las neccsidades eran infinitamente mcnores que en el dia: bastab:i a un propietario una chaqueta y unos zapatos para ir completamentc equipado; un vcstido de sarasaeta un vestido de baile, unos pendientes se hcrcdaban, y una mantilla duraba toda la vida. Aument6sc Ja pobla.ci6n, sc reparti6 rn:is la propiedad, abrieroose caminos, y todo cambi6 de aspecto; cl bacendado que ganaba treiota y gastaba dicz, se vio obligado a gastar cuarenta )' necesariamente se arruin6, o tuvo que recurrir a nucvos medios de cultivar y elaborar los frutos de su hacienda; y aqui tienen ustedes por que era antes uoa gran cosa teoer un lrapichede tambo,· movido por bueyes, y ahora vemos en la isla emplearsc hasta el ,·apor en los ingenios de azucar" .a.1

Todavia a mediados de siglo Ja sociedad puertouiquerin no ha logtado akanzar el grado de adelanto y madurez socio16gica de la cubana. En 1849, escribc Alonso en su divertida obra costumbrista, El Gibaro: "La literatura. es la expresi6n, cl term6metro verdadero de! estado de la civilizaci6n de un pueblo. Los escritorcs de Puerto Rico, Ja mayor parte poetas, son casi desconocidos fuera de aquella isla; sus producciones respiran iogenio y revdan imaginaci6o ardiente; cl genjo brilla en ellas, pero timido y saliendo a_penasde la senda tra-

a1 MANVEL Ator-so, El G;b,uo, Cuadros de costumbrcs de la Isla de Pu.crto Rico, Primera edki6n, Barcelona, 1849. Scgunda cdici6n 11umentada, con pr61ogo de Salvador Brau. Barcelona, 188~; Tccccra edid6n. Colegio Hostos, Rio P1edtas, Puerto Rico, 1949. p. 96.

INTRODUCCI()N

zada por otros. A que se de.be esto, cuando el tender la vista alrcdcdor y copiar, basta en las Antillas paradeslumbrar a los que mireo despues el cuadro? Sin ofendcr a talentos que reconozco muy superiores al mio, creo es debido a quc ni cl terreno esta preparndo, ni el grano bastante maduro. Cuba ha dado un Heredia, un Valdes, un CabaUero, un Saco y otros; pero no los dio hasta llcg:tr a un grado de adelanto que tod:ivla no hemos alcanzado nosotros", 8 ~

Sin embargo ya entonces empezaban a producirse manifestaciones de la gestante concir.:nciacriolla de la cual cl propio Alonso es \'ivo ejemplo. La isla necesitaba y seotfa la necesidad de educar a las nuevas geoeraciones, y desde la tercera dfrada deJ sislo comenz6 a manifestarse uo movimicnto que ni el gobierno metropollfano ni el colonial pod!an impedir: los padres buscaron para. sus rujos la instrucci6n superior que ~I pais Jes negaba yen cornecuencia los colegios de Francia, de AJemania y de Espana, empeiaron a recibir la avida juventud puertorriqueiia. Europa era el lugar soiiado al cual uno iba a cstudiar si era rujo de hacendado, o a buir dcl tcdio y la. fatiga del tcab.ijo rural si ieiior d, ingenio, dando rienda suelta al afan de poder, en la ostentaci6o de la riqueza quc el ingenio hacia posible.

Por entonces, aunquc habia escuelas de pirvulos en 49 poblaciooes de las 53 que contaba el pals, eran muy frecuentes las casas ricas co que la instrucci6n primaria sc admi.oistraba en el seno de las familias, ya por miembros de ellas, o bien por maestros o tutorcs contratados con tal fin. Con csta desigual preparaci6n se presentaban innumerables j6venes para scguir estudios en planteles de segunda enseiianza, ya foera en los es• casos colegios privados de los cuales hubo varios en las priocipales ciudades de Puerto Rico, o ya en escuclas edesiasticas como el Seminario Conciliar de la Calle dd Cristo de San Juan, fundado en 1832, por el obispo D. Pedro Gutierrez de Cos.

En aquellos dias, eran pocos los que pensaban en transformar el estado social que pre,•alecia en Puerto Rico. Un mcritlsimo liberal espaiiol, el can6nigo D. Rufo Manuel Fernandez, que lleg6 a Puerto Rico en 1832, despues de haber sido catedratico de Logica, Metafisica» Fisica y Quimica en la Universidad de Santiago de Galicia, se dedic6 desde 1838 a enseiiar una catedra gratuita de Fisica y Quimica, que logr6

85 Ibid., p. 6 L-62.

DIS<l_lf/SIC/ONES SOCIOLOG/Clf.S

sostener durante 1 2 aiios gracias al concu rso de la Sociedad J:con6mica de Amigos del Pais. Este venerable sacerdote que, como dke Marti, "queda que sus discipulos sc murieran de hwibre antes de cometcr una mala acci6n, y que aprendicseo la verdad de ht Fisica y de la Quirnica'', protector de Baldorioty de Castro y de Jose Julian .Acosta, inici6 al Ucvar en 1846 a varios j6vcnes a seguir un2 carrera universitaria en Madrid, toda una tradici6n de pcnsamiento liberal que tendria importante consecuencia en la historia del pais.

JoseJulinn Acosta, disdpulo del padre Fernandez, y mastarde dcstacada figura de la intelectualidad del pais era hijo de terratenientes venidos a menos. Naci6 en Sao Juan en 1825. Estudi6 las ciencias oaturales en cl Seminario Conciliar bajo la sabia direcci6o de! padre Rufo llegando a entusiasmarle la cien.cia. luego pas6 a cursar estudios avan:zados en Madrid y en su recorrido por varias capitales europeas asisti6 a la catedra de Alejandro Humboldt, en Berlin. En 1853 regres6 a Ja Isla dediclndose coo entusiasmo y amor a la eoscnan:za. Ejerci6 por nrios anos la cltedra de agricultura en la Escuela de Comercio, Agricultura y Nautica (1851:) fundada por la Junta de Fomento. En 1873 sirvi6 como pr-esidedte del Partido Liberal Reformista y cntedratico del nuevo Instituto Provincial de seguoda ensefianza, mem(?rable casa de estudios que destruiria, el atrabiliario general Sanz un ano despues al producirse en Espana la Restauraci6n. En ocasi6n de inaugurarse el Instituto y con motivo de su oposici6n a la catedra de Geografia c historia, dijo Acosta rcfirieodose a la auspiciosa aeaci6n: "Pero no olvidemos quo este aunque feliz, es cl pri1111trpaso y que para acabu de redimir la inteligencia de la mayoda de los puertouiqucfios de 1a vergoozosa servidumbre de la igooranc;ia nos falta dar el segundo: fundar la Universidad".

En 1882 al reinstaurarse el [nstituto Civil, Acosta fue su primer director.

Como erudito, historiador y observador pcrspicaz Acosta no tuvo iguaJ en su generaci6n. De molde academico, en su formaci6n, era pausado y practico como un ingles. Sin embargo, no fue una personalidad muy popular. Su empaque aristocratico y su altivo orgullo no le hicieron especialmente simpatico. Liberal entre conservadores y conser\'ador enlre liberalcs, gustaba lucir la Gran Cruz de Isabel la Cat6lica

3S

JNTRODUCC1()1''

quc Jc hab!a concedido el gobiemo de la Colonia. Incluso le agradaba que le Jbmasen ··excelcntisimo senor". No obstante su injustificable petulancia, fuc en mas de una ocasi6o perseguido tad1:in<loselcde "proyankce" y filibustero. En 1866 comparcci6, comisionado por la Isla, ante la Junta de Refonnas para las Antillas, a pedir, junto II Ruiz Belvis y Mariano Quinones, la inmediata abolici6n de la esclavitud.

Romin Baldorioty de Castro, el otro afamado discipulo de! "padre Rufo", em distinto. Nacido en Guaynabo co febrero de 1832, fue hijo natural de una humilde lavandera. Ayudado por el padre Rufo que supo reconocer su taleoto, estudi6 en Espana, terminando en Madrid licenciatura en ciencias Fisico-matemiticas. Regres6 a Puerto Rico co la misma epoca que Acosta, para inmediatamente desempefiar las ci.tedras de botanica y navegaci6n en la Escuela de Comercio, Agricultura y Niutica. Sin poseer la erudici6n de Acosta, foe mas intcnso y popular que el. Fue como dice Marti: "el crioUo irreductiblc quc propag6 a la \1CZ cl cuJto del trabajo ycl culto de! derecho; que arronc6 al amo el esclavo rccien nacido y lo puso, por la enmienda a la Ley Moret, eo Jos brazos de la madre; que rompi6 el latigo en las manos def amo azotador, seguro de que /aJi111til11rio11e1q11eJef 1111da11 en la i11i11Jticia,si110se1oslie11en por la viole11cia,perece11inevildblemenle; que redlmi6 las f6rmulas minimas de su acatamiento a la metr6poli con el espiritu fundador y defio.itivo con quc las minaba ... ; cl disdpulo de) maestro Rafael ... 86 negro q11e111111baba el arbol par" q11.eolro1 fabrir&en /11egocon'"madera ; el educador radical y amable que en la ensenanza como en la politica, querfa hombres cnteros, directos y reales, hechos al trato comun de lo natural )' aptos para poner a las propias cniermcdadcs remedios propios" .s, Paladin de las Hbertadcs en su propio pais ''luch6 primero -<omo dice Gontan- por redimir al negco para merccer despues sec Hder de la lihertad del blaoco''.1»1 De el dirfa Japidariamentc Marti: "Cay6 en

36 Vcase S. BllAU, Bioirafi.1 th/ maemo R,,rf,u/ Cordero, Tip. El Agentc, San Ju1111.1889 ( et i11fra).

37 Joss MAATI,'"Las Antillas y B:r.ldorioty de Castro", 1892; reproduddo rn Boletiri hisuJricode P111rtoRico, Vol. 5, 1918, pp. 142-144.

311 JOSE A. GONTAN, Hi11odafolitico•JOrial de Puerto Riro ( 1808·18?8). San Juan, Puerto Rico, 194,. p. 4,.

DISQl '/SI Cl ONES SOCIOJ.OGICAS

la tumba pobre, con las manos flacas sobrc el pecho, y en la frcnte la luz inmortal' .' 89

Quiza masque nadie estos dos puertorriquefios, con la posible menci6n justiciera de Manuel Alonso y Alejandro Tapia, dieron verbo y rumbo al movimiento inteleetual y politico que se inicia en el pais en la segunda mitad de! siglo.

En 1851 buscando en la historia los fundamentos dcl scr nacional, organizan en Madrid unos cuantos j6venes estudiantes pucrtouiqucnos, una Sociedad con el fin de recogcr las fuentes documentales de la his• toria de! pals. De entre ellos recuerda JoseJulian Acosta que ta1Dbien pertcneci6 a la e:mpresa, a Roman Baldorioty de Castro, Alejandro Ta• pia, Segundo Ruiz Bel vis, Luis Damaso Saldana, Cali'xto Romero, Rarn6n Emeterio Betances Jose Vargas, Genaro Aranzamendi, Juan Viiials y Federico Gonzalez. Fuetoo estos j6venes la primera bornada intelectual que produjo el pcogreso y ensanche econ6mico de la Isla: hijos los mas de ellos de hacendados criollos quc habfan logrado enriquecerse en la actividad y producci6n agrkola e industrial de la cafia duke. Fruto de sus gestiones como improvisados historiadores fue In pu• blicaci6n en 1854 de la Biblioteca Hist6rica de Pu.erto Rico de Tapia. "Con su ap:irici6n -como bien nos previene la Dea. Isabel Gutierrez del Arroyo- Uega a su ocaso [ en nuestro pals] el pragmatismo !historiograflco, y adviene la escuela cientifica erudita de la segunda mitad de! siglo xoc y primeras decadas de la centuria actual". 10 En esa nueva generaci6n de historiadores formados en eJ rigor del metodo cicntifico se contar&, junto a Jose Julian Acosta y Cayetano Coll y Toste, Salvador Brau.

Si los grandes cambios politicos de Espana rcpercutian con casi si• multinea expresi6n de rebeldla en Puerto Rico, no acontecia igual con el a-dvenimiento de las nuevas tcndencias literarias. Asi en 1836 un alzarniento militar en la Peninsula volvi6 a imponer la Constituci6n de 1.812 que fue proclamada poco despues en Puerto Rico. En 1837 las Cortes decretacon que "no siendo posible aplicar la Constituci6n a las provincias ultcamarin:ts de America y Asia, estas seran tC8]das y

39 J. MARTI, op. di., p. 142.

ISAlll!L GUTTERR!Z D£L Auovo, ''La bibliotcci hist6rica de Puerto Rico", A.Joma,11e.Rcvista de la Asociaci6n de Mujetcs Graduadas de 13 Unhersidad de Puerto Rico, Ano IX, No. 4. Oct.-Dic. 19)4. p. 20. 37

INTRODUCC16N

administradas por !eyes especiaJes"; aJ mjsmo tiempo se prjvaba a los antillanos de voz y ,,oto en las Cortes. La sumisi6n a este nuevo sistema de clara intenci6n colonial nQ foe absoluu y el 17 de junio de 1838 fuc descubicrta una conspiraci6n en el Regimiento de Granada, de guaroici6n en Puerto Rico, en la que aparecieron complicados coo varios s:ugentos de dicho cuerpo, los paisanos don .Andres y don Juan Vizcarrondo, su cuiiado don Buenaventura Quinones y ~,arios oficialcs de milicia. El capitan general y gobemador don Miguel Lopez Banos dict6 auto de prisi6n cont~a los revolucionarios, logrando poncrse a sah·o -huyendo al exilio- los hermanos Vizcarrondo, y pereciendo ahorcado en las b6vcdas de! Morro, en "situ:ici6n misteriosa", don Buenaventura Quinones.

Por contrastc con estos sucesos politicos, la corlfiente literaria romantica, que dcspert6 en Esp::ii'iauna especie de renacimiento literario, tendd las primeru t!midas expresiones propillS bacia mediados del siglo en nuestro pais. Asi el malogu1do Santiago Vidute (18271848) imitaba a los poetas espaiioles, de modo principal a Esproncecla, y mostrando cierta indecisa originaJidad describe en sus estrofas cuadros de costumbres puertorriqueiias; .Mnnuel Alonso se indinaba coo predilecci6n hacia la vis c6mica de Bret6n de LosHerrecos y la sagacidad amena y bondadosa de Mesonero Romanos; Juan Manuel Echevarria procuraba imitar a Hercera ya Quintana; Bibiaoa Benitez, la majestad lirica. de Calder6n de la Barca y los arranques liricos de Ja cuhana Tula Avellaneda.u El romanticismo que empie2:a a despuntar en Puerto Rico para esta fecha ofrece en sus aspectos formales y conceptuales -sttbjctivismo, emoci6n, y rebeldia- los mismos car:icteres basicos del que habia surgido en Espana, aunque, como era. de esperarse se produce en tooo meoor. A esta incipiente producci6n literaria, cootribuy6 el ejemplo cercano de los triunfos 9ue iban alcanzando en ht hermana isla de Cuba, Heredia, el celebrado cantor de! Niagara; Jose Jacinto Milanes, Placido y otros poetas. Al afirmarse el romanticismo en Puerto Rico coo Gautier Benitez, Jose Gualbcrto Padilla y el propio Salvador Brau, presagiani, como en Europa y America, aosias de renovaci6n social. En poemas, dramas y discursos se conjugao conceptos de liber-

-41 M,.NUllL FERNANDl,7 JUNCOS, "'Artcs y Lcetras" en El libro d~ P11Mlo Riro. San Juan, 192:?. p. 760.

DISQUlSICIO.'JES SOCIOLOGIC.AS

tad, igualdad, progreso y patriotismo. Ya en 1843, cuando se dio a la estampa en la impreota del Boletin Memmtil la primera colecci6o de juveniles ensayos literarios con el titulo de Ag11i11aldoP11ertorriq11efio se insinuaba ese interes. La intenci6n de los editores era segun dedacao en el prefacio de! mismo, ·componer y publicar un libro enteramente indigena, que por sus bellezas tipograficas y por la amenidad de sus rnaterias, pudiera digna.mente, al tcrminar el ano, ponerse a los pies de una hermosa; o en signo de caririo y reconocimiento, ofrecerle a un pariente, o a uo protector, recmplazando con veotaja a la antigu.a botella de Jerez, al mazapan y a la.~vulgaces coplas de navidad".

Un afio despues, en 1844, sali6 a la luz en Barcelona El AJb11m P11ertorriq11eiio,otra compilaci6n de tra.bajos Jiterarios en que aparecian los nombres de Manuel Alonso, Santiago y Juan Vidarte, Francisco Vasallo y otcos. Lo mismo que cl Ag11i11aldoera esta, obra de muchachos, y como tal peripuesta y de escaso valor. De los cinco autores qu.e aparecen en cl album, sin embargo, lJegaron a alcanzar cierto nombre y prestigio Manuel Alonso y Santiago Vidarte. Entre los aiios 1.859 a 1880, Jose Julian Acosta con intenci6n deliberada de of recer estimulo a nuevos esccitores, editara el Aguinaldo Puertorriquerio, ahora convertido en Revista anual, con el nombre de Almtt11ttq11eAg11i1111/do. Esta sincera publicaci6n -primera en ejemplar constancia, pues alcan• z6 Ja mayorfa de edad- ejerci6 favorable influjo en la cultura literaria de Puerto Rico.

A dar mayor impulso y relativa estabilidad a la incipiente cultura literaria c intelectual del pais contribuyeroo aJgunas compariias de zaczuela, de teatro, y de 6pera, asi como artistas de merito que empezaron 11 visitar la Isla desde 1.842, siendo la primeta compariia de 6pera la que trajo el senor StHano Busatti, en la que figuraba como tenor don Eugenio Astol (padre de Eugenio Astol Busatti, el escritor) quieo contribuy6 notablemente al desarrolJo de la a{icj6n teatral en la isla: 1:i Tambien abrla caucc al desacrollo iotelectual, la Re"/ Sub,delega• lion de Farmacit1,(184r) que proporcioo6 nucva carrera profesional a la juvcntud. En las tertulias nocturnas formadas a las puertas de las boticas -<omo fue tambien cos-tumbrc de la burgucsia poblana en

42 FERNANDO CA.u.EJO, Mlisica J mdsitos p11trlo1Tiqutlio1, lmprenta Can· 1ero. Fc.'roandezy Co., Sa.o Juan, I 91 5. p. I.

T'NTR.ODUCC/()N

Cuba- discutianse sin embozo las arbitrariedadcs de Losgobernadores locales y los sucesos politicos del mundo europeo o american9, El tra• fico mercantil, incluso, facilitaba el contrabando de Jibros prohibidos, y los buqucs norteamericanos e ingleses que ea soli.citud de azucar y mieles recorriao el litoral, dejaban a su paso una estela de revistas y peri6• dicos, en espa.iiol y en ingles y una corrcspondencia epistolar donde palpitaba la actividad intelectual del rnundo entero.

Al comenzar la segunda mitad dcl siglo, cuenta ya el ~ais con una modesta vida social e intelectual. En los pueblos, aw, los maspequeiios, las socie-dades y casinos coostituyen nudeos de diversion de la aristocracia criolla y peninsular y los aniversarios y centeoarios se eek.bran con veladas y representaciones tcatrales de nutores de filia.ci6n romantica, franceses o espai'ioles, como Chateaubriand, Lamartine, Victor Hugo, o Hartzeobusch, Zorrilla, Espronceda, Duque de Rivas y Garcia Gutierrez, o aun de dramaturgos j6venes de la loca1idad como Alejandro Tapia, quien presionado todavia por 1a censura rehuye los temas controversiales e instala con frecuencia su tinglado peligrosamente cerca de! Jimbo.

Una vez que se ecbaroo en la primera mitad del siglo, como ya bemos visto, los c.imientos de un nuevo capitalismo agrario, fundado en la producci6n esclavista de1 sistema de haciendas y en el libre comercio con norteamericanos, ingleses y daneses, sc hizo oecesa.rio llevar ll los ingenios y a las plantaciones a uoa clase trabajadora hasta entonces predominantemente fibre de dnflr011todndo1 y agregados. Puesto quc ningun ha.bi.to social impulsaba a estos hombres a esforzarse masalla de lo necesario a la subsisteocia, hacian falta las mas fuertes compulsiones legales e incentivos para crear dicho habito. Se cstableci6 pues en 1849 un enfadoso, ruidoso y violento sistema de compulsi6n legal para crear de este modo, junto a la casta de los esclavos, una nueva clase jomalera, precursora de nuestro empobrecido proletariado rural.

Brau con gran penetraci6n y 1ucidez explica la dinimica hist6rica y en consecuencia la 16gica social de 1a famosa Ley de itt lihrela dictada por el gobcmador Pezuela en 1849. Oigamosle: "el aumento de la esclavitud en el primer te.rcio de nuestro siglo fuc sobrado notable: apoyaba ese iocremeoto la err6nea creencia de quc solamente la raz.t africaoa podfa soportar, impunemcnte, Ia ruda labor de las haciendas

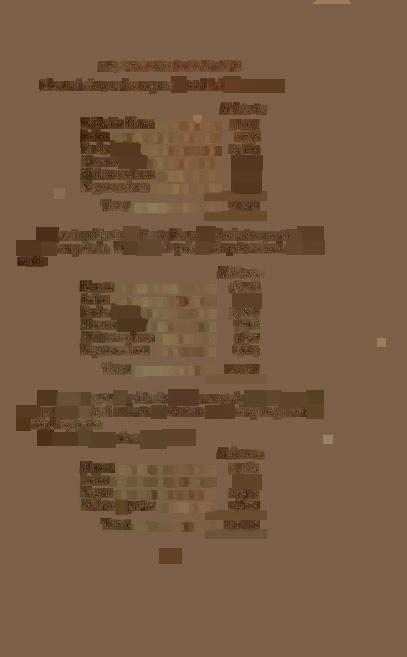

Origi11.1/ell.-IJ\!fl•<'tJdt• /., U1mtr11dadd~P11et/f>R10J.

Foto: Samuel S.1ntia~o.

MAQUETA DE UNA HACIENDA AZUCARERA DE PUERTO RICO (a. t87S). O0RA APRECIABLI~ DEL MINIATURISTA l'UERTORRIQUlli'\1O fRAi'\/CISCO ROMERO Y AREYZAGA. E, PRIMER PLANO P.L 'fRAPICHE Y LA CASA DE CALDERAS DEL INC.ENrO. AL CENTRO LOS CUARTELES DE £SCI.AYO Y CASAS O.E LOS MAYORALES. AL FONDO LA CASA GRANDE Y LO CA1'1AVERAL.ES. Origi11,1/ M ,I M11tc'n de fli11nriu de' la U1111•,,1idad d.· Puerto Riro.

DlSQUS1ClONl.!S SOCIOU)GICAS

de cafia, Uc:gandoa adqufric el caricter de axioma la a.severa.ci6nde quc sin esdavos no podfa fabricarse azucar: mas como ya en 23 de septiembre de 1817 firmase el gobierno de nuestra Naci6o el prime.c t:ratado para la abolici6o del trafico negrero, reiterando en 1835 y en 1845 iguales compromisos; en la imposibilidad de permitirse nuevos ingresos de bozales, y apreciandose la convcniencia de sostener la industria a2ucare_ca,base esencial de nuestra riqueia agrkola, hubo de fijarse la ateoci6n gubernativa en las clas.es proletario.s libres, cuyo numero venia siendo notable dcsde los ultimas aiios de! pasado siglo" .~3

Fue en consecuencia de lo antes expuesto, aparte de 9ue el gobierno espanoJ siguiera deliberadamente despues de la Revoluci6n Haitiana de 17911 una politica blanquista, que el trabajo esdavo ounca logr6 alcanzar en Puerto Rico las proporciones que en epocas anteriores habia alcanzado en las colonias britanicas r f ranccsas del Caribe. En 1846 alcanza la poblaci6n negra la cifra masalta, contandose 51,2 r6 esdavos en una poblaci6n total de 443,139 almas. En ese mismo aiio cl numero de personas "Jibres" de color era (le 175,791 h:tbitantes, es decir tres veces cl numero <le la pobJaci6n esdava.+c

A pesar de la distnncia social forzosamente impuesta por el dinero, no habia en nuestra tradici6n aiolla lameotables exclusivismos de casta. El caracter tolerante del mcdjo y la relativa escasez numerica de los esdavos, suavizaba los prejuicios de raza. La esdavitud, base de la antigua existencia sci'ioriaJ wtillana, choc:arfa pronto en taJ coyuntura con cl nuevo esplritu racionalista y liberal que irradiaba Europa. Ya en 1815 en el Congreso de Viena, ocho naciooes, entre ellas Espana, habfan founado un pronunciamieoto en que se declaraba malsana la trata. En 1834 las colon1as inglesas de! Ca.cibe proc:laman la manumisi6n de los esclavos. Un nuevo tratado de Espana con Inglatem1., en 1835, y ouevas ordenanzas cspaiiolas contra el comercio de negros pronto extinguen d abasto colonial.