Journal officiel des

Banlieues Décembre 2013 - 4 euros

N°5

30 ans de marche

pour les quartiers Entretien exclusif : christiane taubira

Grand corps malade • Cachin : marche ou rappe

Djaïdja • Taha • Mechmache • Dray

num éro spéc ial

Sommaire 14

10

Les mythes de la Marche

13 Gandhi

Dossier 1983 - 2013 : une génération qui a changé la culture

44

07 . Mémoire

3 2 . Grand corps malade

10 . Kit de désintox

42 . Médias de quartiers

08 . Mogniss Abdallah

Portrait Toumi Djaïdja

36 . Pascal Blanchard

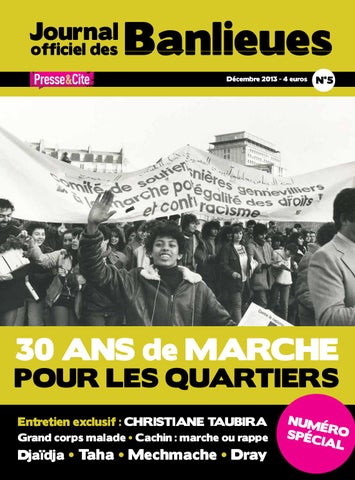

Photo de couverture : Amadou Gaye. La Marche arrive aux Mureaux D’où venons-nous ? Journal officiel des banlieues n’est pas né en 2012. Il est le fruit de l’expérience d’une équipe plurielle, engagée dans une presse d’un nouveau genre, qui existe pour exprimer ce que les médias traditionnels ne veulent pas entendre : le récit de l’émergence d’une France nouvelle qui se bat pour être reconnue à part entière. Qui sommes-nous ? Ce média fait le pari d’une presse qui ne prête aucune allégeance à l’endogamie délétère des rédactions françaises, et revendique d’être produite par des journalistes issus de banlieue ou y travaillant depuis plus de dix ans. Que voulons-nous ? Produire les discours et récits qui nous permettront de ne pas nous enfermer dans des ghettos réels ou imaginaires ; sortir des marges de la société française pour en transformer le cœur. La rédaction Journal officiel des banlieues est édité par Presse & Cité, association loi de 1901, qui a pour objectif de réduire la fracture médiatique entre les banlieues et l’ensemble de la société française. Presse & Cité est une communauté d’une vingtaine de médias implantés dans les quartiers populaires. Elle défend ces médias et les habitants des quartiers auprès de la presse et des institutions, dans une logique d’intérêt général, et afin de changer le regard porté sur ces quartiers et populations. Presse & Cité organise chaque année des rencontres Médias-Banlieues et Université de la communication et des Banlieues. Presse & Cité est à la fois un média et un acteur social dont la vocation est de relier, dans un objectif de lien social, de participation démocratique et d’émancipation.

Flash code

2

Presse & Cité

Directeur de la publication : Farid Mebarki • Rédacteur en chef : Erwan Ruty • Rédaction : Mérième Alaoui, Anne Bocandé, William Bree, Charly Célinain, Mikael Corre, Thierry Grone, Maxime Hanssen, Camille Jourdan, Carlotta Macera, Sylvain Ortega, Marin Schaffner, Emma Roulin, Erwan Ruty, Jean Fabrice Tioucagna, Claire Tomasella, Yannis Tsikalakis, Julien Wagner • DA : CE, ER • Maquette : Charles Eloidin • Administration : Carmen Firan • Chargée de développement : Méva Raharisaina • Imprimé par : Copylis Siège commercial : Presse & Cité 25, rue du Chateau Landon 75010 Paris • Tél : 01 42 05 53 02 Site internet : www.presseetcite.info • E.mail : developpement@presseetcite.info • Numéro ISSN : 2268 5464

Edito rubrique

Visuel réalisé par ina.fr à l’occasion de la campagne « 3à ans de marche » dans le cadre du partariat Ina/P&C

L’encrier du roman national Les commémorations disent beaucoup de ce que nous traversons et des perspectives vers lesquelles il serait souhaitable de se diriger. La mémoire nationale, celle qui a su s’imposer à tous par le fait des institutions en gommant les aspérités locales et les interprétations minoritaires, parvient-elle toujours à réunir au-delà des appartenances et des clivages ? Lorsqu’en 1989 François Mitterrand mettait en scène, non sans heurts, le bi-centenaire de la Révolution française, il jouait la partition d’une République enfin apaisée avec ellemême. Une « République du centre » avec pour perspective la construction de l’Europe que les accords de Maastricht venaient d’accélérer, et l’ancrage dans la démocratie devenue indiscutable avec l’ébranlement du bloc soviétique et les massacres de Tian An Men. azertyu L’année 2013 marque le début des commémorations du centenaire de la Grande guerre. Et c’est sous les huées que le Président de la République a inscrit ces commémorations dans une perspective de concorde de tous les Français et de condamnation de toutes les haines et des intolérances. Le souvenir des fusillés et des troupes coloniales va-t-il contribuer à vivifier le récit national dans un contexte où le racisme le plus rance se pavane jusque parmi les élites de la République ? L’exécutif parviendra-t-il à refouler la « France moisie » qui éructe contre les Roms, la Garde des sceaux ou l’islam ? Rien n’est moins sûr. L’Europe et les valeurs qui la fondent, embolisées dans le sauvetage de l’Euro et la surveillance budgétaire, subissent l’usure des résurgences xénophobes venues de Grèce, de Hongrie ou d’Allemagne. Quant à l’exercice de la démocratie, il suinte la vieille supplique à l’homme providentiel et les demandes d’ordre moral, sexuel et identitaire. azertyu Dans ce contexte, le souvenir de la Grande guerre et des marches héroïques vers l’indicible âpreté du front, la fraternité avec l’indigène devenu frère d’arme, l’ennemi héréditaire si semblable sous la mitraille, ou vers les impitoyables sanctions nées d’un refus, d’un sursaut d’humanité, nous racontent les valeurs des hommes et des femmes de ce pays ; prêts à les confronter jusque dans la mort. Ces élans ne sauraient oublier ceux que l’on porte de notre vivant, telle cette Marche emmenée par la jeunesse des banlieues en 1983, qui témoigne que s’il est possible de mourir ensemble pour des valeurs, il est d’abord souhaitable d’essayer de vivre ensemble selon ces mêmes idéaux. azertyu Depuis le début de l’année, nombreux sont les acteurs en banlieue qui commémorent cette marche ; nombreux sont les marcheurs qui parlent enfin de cette épisode de l’histoire nationale et qui, à la colère et au saccage, ont préféré la citoyenneté et la fraternité. Dans des lieux parfois improbables, selon des modalités diverses, tous cherchent la page du roman national que voudra leur tendre la République pour qu’au bout de 30 ans, ils inscrivent à côté de ces marches qui font la France, la Marche pour l’égalité et contre le racisme. La marche qu’ils avaient imaginée pour unir le pays contre l’injustice faite à ces jeunes, morts parce qu’ils étaient Arabes ou Noirs. A cette main tendue, les pouvoirs publics hésitent et semblent s’interroger sur cette contribution au récit national. Le malaise est perceptible au point que c’est certainement depuis la Belgique, pourtant si désunie, qu’une initiative à la fois commémorative et réflexive affleure, à travers un film dédié à la Marche. L’encrier par lequel la banlieue exprime sa contribution à l’histoire de France, ne semble pas digne d’intérêt. A croire que les plumes qui brutalisent, raturent, dévoient le récit national depuis une dizaine d’années, ont suffisamment de contradicteurs. Farid MEBARKI Président de Presse & Cité 3

entretien exclusif

Christiane Taubira :

“ on a raté ce rendez-vous ” Selon Christiane Taubira, le 30ème anniversaire de la Marche a été raté par les pouvoirs publics. Elle l’a confié, en exclusivité, à un pool de médias partenaires de Presse & Cité, en marge d’une riche rencontre organisée le 1er décembre dernier au Sénat, à l’initiative de Pascal Blanchard et de l’Achac. Extraits en forme d’aveu d’une Ministre de la Justice qui reste néanmoins toujours combative. Propos recueillis par Mohad Aït Alibouch - Carole Dieterich - Moïse Gomis - Sebastien Gonzalvez - Rachid Najid - Erwan Ruty Photos : Anglade Amédée

Sebastien Gonzalvez / Lyon Bondy Blog : Un rapport de la Commission consultative des droits de l’Homme de mars dernier note une augmentation de 58% des actes antisémites, et de 30% des actes antimusulmans. L’Etat se donne-t-il suffisamment les moyens de lutter contre ces faits ? Christiane Taubira : J’ai diffusé une circulaire aux parquets, dès juillet 2012, pour demander de faire tout ce qui est possible pour lutter contre les actes racistes, antisémites, les discriminations et actes xénophobes. On a modifié les délais de prescription de trois mois à un an ; j’ai rappelé que l’on peut déposer plainte sans constitution de partie civile, et j’ai vérifié qu’il y avait bien, dans toutes les cours d’appel, des pôles anti-discriminations ou un magistrat référent dans tous les tribunaux de grande instance. Moïse Gomis / Radio HDR : Dans les quartiers, depuis l’époque de la Marche, il y a encore un rapport compliqué entre les habitants et la Justice ; qu’en pensez-vous ? Christiane Taubira : Il ne faut pas généraliser, mais il est aussi vrai que les rapports entre les citoyens des banlieues et les institutions en général doivent être améliorés, que cela soit avec l’école, les structures sociales ou la culture ; mais mon rôle a été tout d’abord de détacher la Justice du pouvoir politique. Elle doit protéger les citoyens les plus faibles. On peut discuter du ressenti ad vitam aeternam, il relève de ma responsabilité de faire en sorte que les délais soient respectés et que les moyens et effectifs sont là pour que la Justice fonctionne ormalement.

Il y a des mots à prononcer, des choses à construire, et ça ne peut se faire seulement par des associations dans des territoires limités. Carole Dieterich / Afriscope : Comment inscrire la Marche dans notre histoire nationale ? Christiane Taubira : On ne peut pas faire une loi mémorielle avec des aspects normatifs, comme sur l’esclavage. La Marche est un événement social, par lequel des gens ont décidé de s’affirmer dans la société et de donner des visages à la question des crimes racistes ; cela doit avant tout s’inscrire dans la mémoire collective et dans les politiques publiques. Les pouvoirs publics doivent seulement s’interroger aujourd’hui quant à savoir si la citoyenneté s’exerce de façon pleine et entière lorsque l’on affiche des différences visibles. Les dernières semaines ont rappelé que ce n’est pas gagné. Erwan Ruty / Presse & Cité : En France, l’histoire s’écrit par en haut ; or, l’Etat n’a pas pris la parole au sujet de cette marche, à l’occasion de ce trentième anniversaire… Christiane Taubira : Je le regrette. Dès le mois de mai, j’ai reçu à la Chancellerie des associations pour savoir ce qui s’organisait

4

et si se dessinait quelque chose avec une ambition nationale, qui s’adressait à l’ensemble de la société française. Il y a une responsabilité publique. On a raté ce rendez-vous, je le dis avec tristesse. Il y a des mots à prononcer, des choses à construire, et ça ne peut se faire seulement par des associations dans des territoires limités. Nous aurions dû avoir un grand rendez-vous. J’ai découvert des choses étonnantes, certains marcheurs disaient « c’est du passé, les jeunes ne savent pas que ça a existé ! » Mais si on n’apprend pas ce qui a existé, on ne peut s’inscrire dans une filiation, dire « je suis un héritier de luttes sociales émancipatrices. » Mohad Aït Alibouch / Kaïna TV : Les attaques racistes sont-elles plus violentes depuis que vous êtes ministre ? Christiane Taubira : Oui, incontestablement. Mais le plus grave, ce sont les paroles politiques. Indépendamment de ma personne, le racisme n’est pas une opinion, mais un délit qui touche des millions de personnes vulnérables. Et qu’on s’autorise maintenant plus ouvertement à la télé ou à la radio, sur la place publique, c’est un indicateur que la violence du rejet de l’autre s’accentue et que les gens se débarrassent des règles de la décence. Et si des gens sont travaillés par une incapacité structurelle, psychologique, à admettre l’existence et la présence de l’autre, qu’ils l’expriment chez eux face à leur miroir, mais pas dans l’espace public –il en va du pacte social, républicain.

spécial marche

L’année 1983,

tournant politique de la gauche La Marche dite « des beurs » n’est pas arrivée comme un coup de tonnerre dans un ciel serein : son succès, qui signait l’émergence médiatique et politique des « Français issus de l’immigration », intervient au moment où la gauche renonce à ses promesses sociales, et hésite entre humanisme et droitisation sur les questions sociétales. C’est ce qu’expliquait le colloque du CNRS en mars dernier à Paris consacré à cette année charnière.

L

Texte et photos Erwan Ruty

’historien Gilles Manceron campe d’emblée le décors de ces années : « 71 algériens sont assassinés en France dans les années soixante-dix, suite à des attentats revendiqués par l’extrême-droite. » Nous sommes dix ans après la fin de la guerre d’Algérie. En 1973, une succession de meurtres transforme Marseille en chaudron, rappelle Rachida Brahim, chercheuse à l’EHESS : « On y compte 14 morts en quatre mois, et dans tous les cas, les poursuites conduisent à des non-lieux ». En vingt ans, on pourra compter 200 homicides sur des maghrébins, selon ses calculs, dont « une trentaine lourdement pénalisés. Le plus souvent, ces actes sont considérés comme des délits et non des crimes ». Nous sommes avant le durcissement de la pénalisation du racisme, en 1992, suite à la loi Gayssot.

selon les sondages de l’époque, à en croire Alec Hargreaves, « seule la question de l’immigration est jugée comme différenciant la droite de la gauche ».

On voit des Arabes à la télé Dans les actualités ou les débats (au fameux « Apostrophes » de Michel Pivot comme aux « Dossiers de l’écran », émissions-phares des années 80), la France découvre ses immigrés et leurs enfants. Déjà ceux-ci, quand ils sont interviewés (et crèvent l’écran), contestent le discours dominant des élites qui hésite entre paternalisme et clichés que l’on dirait aujourd’hui racistes. En parallèle de l’essor du FN, on constate une très grande médiatisation de l’immigration. Si bien que bientôt,

Du péril rouge au péril vert Pour les conférenciers, les médias des années 80 auraient eu plutôt tendance à nuancer les discours anti-islam des politiques. Explication de Nicolas Bancel, historien spécialiste de l’histoire coloniale et post-coloniale : « On était après la libéralisation des ondes, de l’ORTF, après les radios libres, il y avait une liberté de ton inédite. Les journalistes avaient du temps, ils témoignaient d’une certaine empathie envers leurs sujets. » Selon Alec Hargreaves, « il y avait une certaine retenue dans les médias, avant la privatisation de TF1 par exemple : pas de concurrence et donc pas de course au sensationnel, contre les musulmans notamment. La vraie rupture date de 1989, selon lui. C’est là, au moment où le mur de Berlin tombe, où le péril rouge s’éloigne, qu’apparaît la première affaire du foulard, à Creil. L’islam entre alors vraiment à l’agenda politique, y compris au FN. » La peur d’une « cinquième colonne » musulmane en France émerge, au moment où la peur du communisme commence à s’estomper. C’est ce que Pascal Blanchard, du laboratoire de Communication politique du CNRS et directeur de l’Achac, résume par : « le péril vert remplace le péril rouge ».

Cette figure du jeune beur de banlieue éclipse celle du travailleur immigré.

Visuel de la série «Attention travail d’Arabe» Ali Guessoum / Agence Sans Blanc

Contexte social : 1983 et le tournant de la rigueur, déjà En 1973, le premier choc pétrolier, plonge l’Occident dans la crise économique. Le chômage apparaît. On arrête la construction des grands ensembles (circulaire Guichard, 1973). Le terrorisme d’origine moyen-oriental frappe la France, dans le droit fil du conflit israëlopalestinien, de la guerre du Liban, puis de la guerre Iran-Iraq. En 1979, l’ayatollah Khomeiny arrive au pouvoir en Iran. Il devient progressivement « l’ennemi extérieur »... Les difficultés rencontrées par la gauche dès son accession au pouvoir constituent aussi le fond du décors : économiquement, on passe de la « relance » en 1981, à la « rigueur » : c’est le fameux « tournant » de 1983, qui provoque un malaise, accentué par la défaite de la gauche aux municipales de 1983, notamment à Dreux, ville symbole où la droite conquiert la municipalité en s’alliant au FN. Un drame national. Jacques Attali, conseiller de François Mitterrand, le dira plus tard : avec la rigueur « on a repris en 1983 ce qu’on avait donné en 1981 », en terme de mesures sociales. La gauche se révèle impuissante face à la montée du chômage. C’est « la seconde mort des Trente glorieuses », remarque le sociologue Alec Hargreaves, spécialiste de la France à L’institut d’histoire française et francophone contemporaine (Floride). « Grèves chiites » : la parole politique se libère En 1980, la mairie PCF de Vitry expulse des travailleurs immigrés, dont le foyer est aussitôt rasé par les bulldozers. Tout un symbole. Fin 1981, les centres de rétention sont créés par la gauche. Et Gaston Deferre, ministre de l’Intérieur, se félicite des expulsions, rappelle Ludivine Bantigny, chercheuse à Sciences Po. Au moment des grèves de 1983 à PSA Aulnay, menées par des ouvriers majoritairement maghrébins, le même ministre, repris par le Premier ministre Pierre Mauroy, parle même de « grèves chiites » ! La peur du « vert » et Khomeiny semble faire perdre la raison des décideurs ! Pour Pascal Blanchard, « le PS voit la question de l’immigration comme une épine dans le pied qui lui fera perdre des voix. Moins on en parlera, mieux on se portera ». Ainsi, aux législatives de 1986, lors du débat télévisé Fabius-Chirac d’avant le scrutin, le

premier affirme ouvertement être en accord avec le maire de Paris sur son discours anti-immigrés et anti-étranger, pourtant extrêmement virulent.

La peur d’une « cinquième colonne » musulmane en France émerge, au moment où la peur du communisme commence à s’estomper. 5

Le moment où les beurs éclipsent les travailleurs immigrés A l’apparition des premiers rodéos, comme aux Minguettes (en banlieue de Lyon), « les journalistes ne savent pas trop comment se positionner », juge Edouard Mills-Affif. « On a alors une télé qui laisse parler les gens, voire même qui perd le contrôle de ses directs, face à la population locale. De nouveaux magazines apparaissent (Résistances, Gens d’ici etc), qui permettent à Antenne2 d’atteindre des sommets d’audience à 55%. Cette chaîne ouvre d’ailleurs son JT de 20 heures sur la marche. Marcel Trillat, un ancien qui vient du PCF qui a participé à la radio Lorraine Coeur d’Acier, créé le premier service société à la télé. Il négocie de présenter les extraits d’un film réalisé par des jeunes de Vitry, puis de les inviter sur le plateau. » Déjà on y entend : « les associations et les mouvements qu’on a créés n’ont rien donné, alors que quand les voitures brûlent, où une parole fait irruption, une gouaille populaire. Cette figure du jeune beur de banlieue éclipse celle du travailleur immigré. Ces derniers sont à la fois évacués du monde du travail, et évincés de toute représentation médiatique, et donc de la possibilité de jouer un rôle, d’exister socialement. »

spécial marche

La Marche « des beurs » vue du pouvoir

Le 31 mai 2013, Presse & Cité a réuni à Paris des personnalités de la Marche pour l’Egalité : Toumi Djaidja, son initiateur ; Samia Messaoudi et Marilaure Mahé, notamment. Ils ne sont pas encore arrivés. Les premiers auditeurs s’asseyent. Parmi eux, un vieux monsieur a pris place. Jean Blocquaux : un homme qui a fait l’histoire de cette marche... dans l’ombre. Et sort à la lumière pour la première fois. Avec ses dossiers jamais sortis jusqu’alors. Une page d’histoire de France surgit en direct.

Beur FM) est l’une de premières d’entre elles. Son impact est énorme. Certains de ses fondateurs, comme Samia Messaoudi, feront partie des marcheurs. Le nom même de cette radio a d’ailleurs été récupéré par la presse nationale vers la fin de la marche (Libération titrera ainsi en Une, le 3 décembre, à l’occasion de l’arrivée de la marche à Paris : « Paris sur beur »). « Il y a une vraie rupture avec la fin du contrôle de la communication de l’époque de Giscard. Nous, on ouvre la cocotte minute, et ça explose dans tous les sens. C’est Polac à TF1 (avant sa privatisation, avec son « Droit de réponse », une émission de plateau totalement libre et anarchique sur des sujets de société, impossible à imaginer, même aujourd’hui). C’est aussi un contexte où le droit d’association venait d’être accordé aux étrangers. C’est un terrain favorable ». Reste que la gauche, enfin au pouvoir depuis à peine deux ans, est encore sous le choc des émeutes des Minguettes (banlieue lyonnaise).

Dans les cabinets, il y avait des énarques qui avaient peur de ces jeunes issus des Minguettes, suite aux émeutes. Pour Jean Blocquaux : « Ces émeutes sont un traumatisme pour le gouvernement de gauche, qui met du temps à analyser ça : on était alors dans la « défense des droits des immigrés ». On n’avait pas identifié ces jeunes français et leurs revendications propres, la montée d’un racisme de vie quotidienne, les discriminations à l’embauche par exemple ; et la dégradation des relations entre la police et les jeunes. Il y avait bien des études sociologiques qui en parlaient, mais qui n’étaient pas remontées au niveau de la réflexion politique. Dans les cabinets, il y avait des énarques qui avaient peur de ces jeunes issus des Minguettes, suite aux émeutes. » Une marche rien moins que solitaire « Très rapidement, les marcheurs vont être reçus par les mairies, à Grenoble par exemple. La première personnalité nationale qui va à la rencontre des marcheurs est Edmond Maire, secrétaire général de la CFDT. Ensuite,

c’est Mme Dufoix, à Strasbourg, dans le quartier du Neuhof. Peu à peu, tous les politiques se précipitent pour aller à la rencontre des marcheurs : Lang, Cresson et tout. Des comités d’accueil de l’Eglise catholique ou protestante, parfois du PSU [parti autogestionnaire à la gauche du PS, ndlr], de la Ligue des droits de l’homme voire du PS s’impliquent dans les débats qui avaient lieu à chaque étape. Très tôt, avant même la marche, des dates d’arrivée dans les villes du parcours sont définies et des tracts imprimés avec un questionnaire demandant notamment qui voulait accueillir la marche : écoles, foyers de jeunes travailleurs etc. La Cimade organisait tout ça », relate M. Blocquaux. Le succès est réel, mais ce n’est que vers Strasbourg que la marche commence à faire vraiment parler d’elle (au moment où un jeune algérien, Habib Grimzi, se fait défenestrer d’un train par des militaires avinés). « Les comptes-rendus de la presse locale sont en général très positifs » se souvient M. Blocquaux. « La presse internationale est laudative : l’arrivée de la marche se voit dans le New York Times, dans la presse allemande ou marocaine... » Le tout sans attaché de presse, se permet de rappeler l’ancien membre du cabinet de Georgina Dufoix ! Des lendemains de marche qui déchantent Après la réception à l’Elysée et le passage quelque peu en force, face à la presse, des marcheurs qui annoncent avoir obtenu du Président (pourtant moins catégorique, lors des discussions en comité restreint avec quelques marcheurs !) la carte de séjour de dix ans pour les étrangers (une première en Europe), le soufflé semble pourtant retomber : « Le 20 décembre, je réunis les marcheurs et leur demande quels sont leurs projets, poursuit Jean Blocquaux. Tous veulent créer des associations dans leur quartier. Je dis d’accord, envoyez-moi vos dossiers. Je n’ai reçu que deux projets. De même, à la mi-janvier, Jack Lang, le ministre de la Culture, qui les avait reçus, leur avait proposé la même chose. Sans suite... Il y a bien eu des tentatives de l’Etat de poursuivre quelque chose. » Conclusion de M. Blocquaux : « Il n’y avait pas de structure pour encadrer la marche après son arrivée. Celui qui aurait pu être leader, Toumi, du fait de sa personnalité, ne voulait pas y aller. Et les autres étaient dans des démarches individuelles », jure Jean Blocqueaux. « Si quelqu’un avait repris la balle au bond, on l’aurait soutenu. » Ce sera SOS Racisme qui remplira ce vide, rapidement, avec le soutien de l’Elysée (via Jean-Louis Bianco en particulier, conseiller de Mitterrand).

© Amadou Gaye

I

l attend patiemment que le débat, introduit par Louisa Zanoun de Génériques commence. Personne ne le connaît. Mais lui connaît bien des acteurs de la Marche. Et pour cause : ce monsieur a été conseiller au cabinet de Georgina Dufoix, passionaria respectée de la gauche mitterrandienne flamboyante au moment de la Marche, et secrétaire d’état à la « Famille et aux travailleurs immigrés ». Un débat inédit entre marcheurs et autorités Jean Blocquaux ne faisait pas partie des intervenants prévus, mais dès qu’il prendra la parole, il sera au centre des débats, transformant la rencontre en un moment historique, inédit depuis 30 ans, de dialogue entre ceux qui ont fait la Marche, et ceux qui qui l’ont suivie, dans l’ombre, pour le compte des pouvoirs publics. Notre témoin de choix raconte ainsi comment, dès les premiers jours, à Marseille, « à titre personnel au début », il suivra la marche « de très près ». Et sortant de l’ombre à partir de Lyon, il la suivra dorénavant officiellement. La précèdera, la contournera, ou l’anticipera... Ce « compagnon de route » de l’événement analyse : « On avait les historiques de la défense des immigrés, la Cimade, la Ligue des droits de l’homme, qui jusqu’ici étaient les porte-paroles d’immigrés qui n’avaient pas le droit d’association, et puis on a les jeunes issus de l’immigration qui vont prendre la parole eux-mêmes, et ne plus avoir besoin d’interprètes. C’est ce qui fascine les médias, qui ont tout d’un coup vu des gens qui ne sont plus des théoriciens des droits, mais viennent parler de leur vécu ». Ce 31 mai 2013 : des scoops et de l’histoire en direct C’est ce que ce septuagénaire, pur et dur et digne serviteur de la République, viendra en tous cas raconter, archives personnelles inédites en main, devant une salle ébahie d’entendre l’histoire se redérouler devant elle. Mais aussi dialoguer avec les marcheurs qui n’avaient pas revu ce personnage incontournable des coulisses la marche, depuis trente ans. à l’en croire, au départ, « les politiques ont peur de cette marche : on ne sait pas du tout ce qu’il pouvait se passer, les difficultés que cela pouvait occasionner (…) Il y avait des sensibilités différentes à l’intérieur même du cabinet de Mme Dufoix. Moi j’ai reçu, dès septembre 83, dans mon bureau, Delorme, Costil et Toumi qui sont venus m’expliquer ce qu’était leur démarche. Il y a le texte de Costil et Delorme d’août 83 qui fait référence à Gandhi, à Martin Luther King. Et ce qui m’intéresse, c’est cette démarche non violente. D’entrée, j’y crois. De là, je vais essayer de faire partager cette impression. On prend quelques précautions : une instruction est donnée à tous les préfets qui vont être concernés par la traversée de la marche, de faire une surveillance de ce qu’il se passe, et de faire un rapport sur les différentes étapes. » Le ministre de l’Intérieur, Gaston Deferre, marseillais plus que sceptique sur cette initiative partie de sa ville d’élection, engagera des « discussions un peu vives », selon la litote de M. Blocquaux, avec les autres équipes plus favorables à l’initiative : « plusieurs fois, on est obligé de remonter jusqu’à Matignon ou l’Elysée pour décider de certaines choses. Et dès le 8 novembre, je fais une note à l’Elysée pour argumenter de la nécessité pour les marcheurs d’être reçus par la Présidence de la République ». Certains partisans de la théorie du complot croiront y découvrir dès lors une manipulation orchestrée en haut lieu à l’instar de l’épisode SOS Racisme qui a suivi; théories susceptibles de jeter un voile de discrédit sur un événement phare. La légende de la marche ellemême devra sans doute s’en accommoder. Un nouveau contexte : une gauche enfin au pouvoir, mais qui n’a rien vu venir « Le contexte était celui des radios libres », rappelle M. Blocquaux suite à son intervention du 31 mai. Radio Beur (devenue plus tard

Texte et photos Erwan Ruty

6

mémoire

Exposition : « Les enfants de l’immigration »

Affiche du fond privé de Mehdi Lallaoui

Beaubourg, 1984

Un mois après l’arrivée en fanfare à Paris de la Marche pour l’égalité et contre le racisme s’ouvre en janvier 1984 l’exposition « Les enfants de l’immigration ». Mise en place par le ministère de la Culture et le Centre Pompidou, cette manifestation, présentée dans le temple de l’art contemporain, consacre la reconnaissance institutionnelle des jeunes d’origine étrangère en France et constitue le premier programme culturel de l’immigration de cette envergure jamais réalisé en Europe. L’exposition, qui reçoit plus de 40 000 visiteurs en trois mois, est vécue comme une véritable expérience culturelle qui inclus arts visuels (photographie, sculpture, vidéo, peinture), représentations théâtrales ou encore performances musicales. Elle tire profit de l’explosion de créations urbaines en provenance de la banlieue, qui peut être considéré comme l’une des formes d’expression de la révolte des quartiers. Ainsi, l’exposition « Les enfants de l’immigration » présente une profusion de créations inédites. En outre, un étage entier est consacré à la représentation de la vie quotidienne et de l’environnement social des « enfants de l’immigration ». Si cette manifestation culturelle n’est pas seulement consacrée aux enfants de l’immigration maghrébine, ces derniers sont au cœur des différents programmes de l’exposition soutenus par le Fonds d’intervention culturelle et Inter Service Migrants. Dans le contexte de l’apogée du mouvement artistique des enfants de l’immigration maghrébine et de la médiatisation à outrance du label « beur » qui, selon la sociologue Catherine Withol de Wenden, constitue « la première mise en scène consciente et orchestrée d’un immense foisonnement d’images de soi », « Les enfants de l’immigration » a pour ambition de saisir et d’exposer le nouveau contexte socio-culturel en France et l’apport des héritiers de l’immigration maghrébine. Symptomatique d’une plus grande stigmatisation envers les primo-arrivants, opposés à la figure positive du « Beur » désormais à la mode, la génération des parents est totalement absente de l’exposition. En outre, l’historien Gérard Noiriel critiquera l’expression même de « jeunes d’origine immigrée » qui, selon le chercheur, n’a aucune existence au niveau juridique et ne fait que stigmatiser davantage un groupe social que l’on cherche à intégrer.

Claire Tomasella / Génériques 7

spécial marche

Mogniss Abdallah

entre devoir de mémoire et droit à l’oubli « Rengainez, on arrive ! » (Eds. Libertalia) est un livre sur 30 ans de crimes sécuritaires commis contre les habitants des quartiers. Entretien avec son auteur, Mogniss Abdallah, co-fondateur de l’agence de presse Im’média. Propos recueillis par Erwan Ruty

Affiche du fond privé de Mehdi Lallaoui

palestinien en Pologne !!! La Cimade, certains maoïstes voulaient instrumentaliser notre affaire pour illustrer d’autres discours ou combats antiracistes, mais dénaturaient les spécificités de notre propre affaire. C’est à ce moment que j’ai construit mon discours sur la nécessité de l’autonomie.

P&C : Votre livre est à la fois engagé et plein de retenue. Comment avez-vous trouvé la bonne distance ? Votre parcours l’explique-t-il ? M. A : Sans doute. J’ai commencé à militer au milieu des années 70, et il y avait une prégnance des questions internationales dont la situation au Moyen-Orient : guerre d’octobre 1973 [du « Kippour », ndlr], crise pétrolière... avec les répercussions en France, en particulier un regain de racisme envers l’immigration arabe. Alors que ma mère est Danoise, mon père, Égyptien lui, m’envoyait au bled pendant les vacances d’été. J’habitais entre Saint-Cloud, Suresnes et le bas Puteaux, où il y avait la première Maison des travailleurs immigrés (MTI), j’y ai aussi connu des militants du MTA [Mouvement des travailleurs arabes, ndlr], implantés dans un grand nombre d’usines d’alors. Tout a été rasé, maintenant, c’est des beaux quartiers. J’étais dans un lycée bourge mais très militant, avec des fanzines lycéens et des grèves chaque année. Ce sont des références auxquelles je m’attache encore, mais avec moins de prétention à l’avantgardisme ! C’est aussi l’époque où le travail précaire apparaît massivement. Et où, après 68, la jeunesse émerge. La question alors, c’est comment, par le théâtre, la musique, le film super 8... comment formuler nos nouvelles revendications autour de l’aspiration à vivre « ici et maintenant » à contre-courant du « tropisme blédard » [l’attachement au pays d’origine, ndlr] ? C’est l’époque de Trust, du journal La gueule ouverte, de l’hebdo Sans Frontière, de la pièce « Week-end à Nanterre », des radios libres... on voulait des choses différentes de ce que le PCF portait par exemple dans les MJC comme à Vitry ou Nanterre. D’autant qu’on ne voulait plus du travail ouvrier

aliénant, sans pour autant être dans le mépris de nos pères qui soit-disant rasaient les murs. Mais il y avait un vrai refus, ostentatoire, du travail, une petite délinquance « sociale ». Et des expulsions massives : près de 5000 par an ! Le pouvoir cherche alors une réponse à la crise, aux fermetures d’usines, et au chômage de masse. C’est aussi l’époque où les coups de flingue se multiplient. Les flingues sont en vente libre dans les supermarchés. Revendiquer l’élémentaire « droit à la vie »

C’est vrai que les gens issus de l’immigration ont aujourd’hui intériorisé qu’ils sont chez eux. Si je suis victime, je réponds, je porte plainte. devient une nécessité impérieuse ! L’arrivée de Mitterrand au pouvoir en 1981 calme le jeu pendant un an ou deux, mais aux Minguettes (Vénissieux), la police fait campagne pour le recours aux expulsions ! En 1979, avec Samir mon petit frère, il y a eu une grosse mobilisation contre notre expulsion ; il y avait pourtant un décalage avec ce que l’on voulait : on nous a alors proposé de rejoindre un camp d’entraînement

8

P&C : L’autonomie… et parfois même l’isolement : vous citez de nombreux avocats prestigieux qui ont défendu votre cause dans des procès tout au long de ces 30 ans, comme Gisèle Halimi, Jacques Vergès, Jean-Pierre Mignard, et même Gilbert Collard (sic !). Et pourtant, domine l’impression que ceux qui vous ont accompagné ne l’ont fait que brièvement... M. A : Oui, il y a toujours un contraste entre le temps de l’émotion, souvent médiatique, après un crime, et le temps du traitement judiciaire, très long. Pas un des marcheurs de la 3ème marche qui met Toufik Ouanès en avant n’a suivi le procès... Pour obtenir des gains dans un combat, il faut assurer le suivi, médiatique ou judiciaire. Certains réseaux, comme celui d’Im’média ou du Jalb [Jeunes arabes de lyon et de sa banlieue, Ndlr], ont fini par acquérir une expertise juridique et politique des dossiers, parfois à contre-courant des autres réseaux professionnels, où il peut y avoir un mépris des « militants-experts » : certains avocats avaient la volonté de protéger leur pré-carré, alors que nous, nous invitions les familles à s’impliquer dans le suivi de l’instruction judiciaire et les procès. Mais a-t-on réussi à transmettre aux nouvelles générations cette pratique ? Ce n’est pas certain. Il y a parfois un fatalisme dans le suivi, peut-être même trop de foi dans une « Justice juste »... Il faut dire qu’entre devoir de mémoire et droit à l’oubli, les familles hésitent toujours... P&C : Les temps n’ont-ils pas changé ? La Justice n’a plus le même visage que dans les années 70 ou 80. Il y a eu et il y a des ministres de la Justice d’origine maghrébine, guyanaise, et la fréquence des « crimes policiers et sécuritaires » est quand même en baisse, non ? M. A : On a l’impression que la violence est moindre, mais il y a une violence diffuse qui persiste : quand on compare les « képis » des années 70 et les « robocops » d’aujourd’hui, on a l’impression que c’était des pieds-niquelés, à l’époque ! Le potentiel de violence paraît pourtant plus fort aujourd’hui. « En face » aussi, les choses se sont durcies. Mais c’est vrai que les gens issus de l’immigration ont aujourd’hui intériorisé qu’ils sont chez eux. Ils ont moins la culpabilité d’être des étrangers. L’insertion individuelle dans la société française est, malgré tout, plus importante. Si je suis victime, je réponds, je porte plainte. Mais avec des formes de légalisme qui sont souvent en retrait par rapport à l’époque, comme avec la question des récépissés lors des contrôles, par exemple. Avant, c’était le principe même du contrôle d’identité policier qui était contesté. Aujourd’hui, c’est seulement l’abus de contrôle « au faciès » qui semble en ligne de mire. Regarder l’intervention de Nabil Ben Yadir à la JJPI sur www.presseetcite.info/f00

spécial marche

Relais Ménilmontant :

le centre social mythique de « la Marche » Au cœur du 20ème arrondissement de Paris, la petite structure a accueilli tous les comités de soutiens des marcheurs tout au long des aventures de 1983 et 1984 (Convergence 84).

Un centre social investi par les militants

Avant la Marche de 1983, le Relais était déjà un centre social qui appartenait à l’archevêché. Niché à proximité de la cité de transit où étaient logées des familles à majorité immigrées, le centre avait pour vocation de faciliter leur intégration. Cours d’alphabétisation, économie sociale et familiale, soutien aux familles dans les démarches administratives et même garde d’enfants… « A l’époque, ce n’était pas vraiment une garderie comme on en connaît aujourd’hui, mais il y avait déjà un endroit pour que les tout-petits jouent en sécurité et laissent leur maman finir leurs démarches ». Au moment où la Marche est lancée, une salle est demandée, notamment par l’intermédiaire des membres de Radio Beur (devenue Beur FM), au directeur pour réunir le Collectif jeunes d’Île-de-France. Collectif créé au départ pour préparer la commémoration des massacres des manifestants

algériens du 17 octobre 1961 à Paris. Très vite, ce sont les étapes des marcheurs, et surtout leur arrivée à Paris qui mobilisent tout le monde. « D’un coup, il y avait du monde partout, les militants ont complètement investi le centre. On a même accueilli des jeunes de province venus de Marseille ou Lille. Les membres du comité étaient constamment au téléphone avec les marcheurs sur place pour l’organisation. Les débats n’en finissaient pas… Parfois ils faisaient même des allers retours sur place pour tout finaliser … » poursuit l’ancien directeur qui fut un témoin privilégié de cette époque. On imagine en effet toute la logistique qu’il a fallu, sans Internet ni téléphone portable, pour organiser tous les débats et un rassemblement de plus de 100 000 personnes. Ce foisonnement, et la médiatisation autour de la Marche ont évidemment touché les gens du quartier, notamment les plus jeunes. « Les gens savaient bien ce qui se passait ici… Deux jeunes du quartier de 16 ans sont même partis marcher » précise Daniel Duchemin. Des jeunes qui avaient été marqués par le bouillonnement autour d’eux. « Un an après l’arrivée des marcheurs à Paris, on a déploré une série d’incendies criminels dans le quartier. On a tous été surpris quand des jeunes habitués du Relais ont eu l’idée de se mobiliser en mémoire d’un gamin mort dans un incendie. Ils ont organisé eux-mêmes une manif’ avec banderole etc. Ils ont même été reçus par la Radio Beur. Je me rappelle bien d’une fille de 12 ans qui, à la question : « Quel métier veux-tu faire plus tard ? » avait répondu sans hésitation « Femme politique » ! ». Un temps assez lointain où les jeunes devenus aujourd’hui parents, étaient sensibilisés ! Retour au calme… et aux activités sociales de quartier

Après l’épisode 1983, c’est le bébé né de la Marche, Convergences 84, qui se réunit à son tour au Relais. Aujourd’hui,

un groupe de bénévoles du MRAP tient une permanence pour les sans papiers. Et, « depuis le début de l’année scolaire, les anciens de Convergences 84 et de la Marche à Paris se réunissent ici tous les lundis pour préparer les commémorations des trente ans ». Mais très vite, les actions militantes ont laissé place aux activités d’origine du Relais. Le centre s’est institutionnalisé et a retrouvé ses actions sociales. Maison de quartier agrée par la caisse d’allocation familiale ou le ministère de la jeunesse et des sports, il s’inscrit aussi comme lieu d’éducation populaire. Pour les gens du quartier, le centre est surtout un rendez-vous incontournable pour l’accueil des familles et des enfants. Centre de loisir, soutien scolaire, salle multimédia et garderie pour les tout-petits. Ce sont les plus jeunes qui ont le plus investis les lieux, en témoignent la décoration arc-en-ciel. Aujourd’hui, il est fort à parier que ceux qui fréquentent le centre sont comme la majorité des jeunes Français de leur âge : ils n’ont jamais entendu parler de la Marche. « C’est vrai que c’est méconnu. Il faut qu’on leur raconte… », reconnaît Daniel Duchemin. Mais en ces temps de crise qui fragilisent les plus pauvres, il reste peu de place à l’histoire et à la nostalgie. Le Relais qui rassemble dans un même lieu écrivain public, cours d’alphabétisation et aide à l’insertion et à l’emploi, est un endroit précieux. A travers toutes ces activités concrètes, le centre accueille en moyenne 180 personnes par jour. Majoritairement des familles du quartier mais aussi une minorité qui fait le déplacement des autres arrondissements populaires de Paris et même des banlieues nord-est de la région.

Mérième Alaoui

© Amadou Gaye - Arrivée de la Marche à Strasbourg le 2à novembre 1983

U

n soir ordinaire au Relais de Ménilmontant. Des enfants de toutes les couleurs font les allers-retours dans les étroits couloirs colorés. Direction les toilettes, les salles d’animations ou opération lavage des ustensiles de peinture dans les lavabos… Scène bien connue des centres de loisir. Sur les murs, les plannings de l’organisation des activités, des photos... Qui pourrait imaginer que le centre social du quartier de Ménilmontant, au milieu de la longue rue qui porte le même nom, soit devenu en 1983 un endroit mythique pour la génération des marcheurs et de leurs soutiens parisiens ? « C’est dans cette petite salle que les marcheurs historiques, avec des proches, sont venus manger un couscous juste après la manifestation du 3 décembre ! Il y avait une sacré ambiance, du monde à craquer » se rappelle Daniel Duchemin, qui était alors le directeur de la structure.

9

kit de désintox

5 mythes de la Marche...

et leurs limites

Abdellali Hajjat, sociologue, auteur de « La Marche pour l’égalité et contre le racisme » ( Eds. Amsterdam ), le livre sans doute le plus précis sur le sujet publié à ce jour, revient sur quelques lieux communs liés à cette histoire qui, trente ans après son déroulement, peine encore à entrer dans le récit national de manière dépassionnée. Petite mise au point. Propos recueillis par Erwan Ruty

1

3

P&C : L’histoire officielle voit en la Marche la victoire d’un mode d’action non-violent, par opposition aux émeutes des Minguettes qui avaient bousculé l’actualité depuis 1981. Les auteurs des deux événements étaient-ils si différents les uns des autres ? AH : On oppose souvent violence illégitime, gratuite, sans revendication, sans parole des rebellions où on brûle des voitures et des magasins et non-violence des marcheurs. Mais une partie d’entre eux, très minoritaire, a participé aux confrontations avec les policiers lors par exemple en mars 1983 : Kamel Lazare ou Antonio Manouta par exemple. Il y a chez certains un basculement rapide à un mode d’action non-violent. Dans les deux cas, il y a du politique qui s’exprime. D’ailleurs, même en 2005, il y a bien un discours chez les émeutiers. Mais ça ne prend pas forcément des formes traditionnelles, mais par les blogs ou la musique.

P&C : On perçoit souvent, y compris dans le film « La Marche », comme une sorte de génération spontanée. On oublie toute la part d’aide des organisations traditionnelles de soutien aux immigrés, notamment dans la manifestation parisienne du 03 décembre, qui a vu la mobilisation de toutes les organisations de gauche de la France... AH : Oui, le réseau de soutien est monté dès la grève de la faim de 1981 par la Cimade Lyon. Les étapes de la Marche reflètent la cartographie des comités de soutien aux grévistes de la faim. Le groupe ne s’est pas lancé avant de savoir qu’il avait une quarantaine de comités de soutien. Il faut des parrains avocats et intellectuels notamment, pour compenser le stigmate sur les « beurs ». La qeustion est aussi : qui possède les « ressources » financières et organisationnelles ? C’est clairement le mouvement de soutien aux immigrés qui s’est construit après la seconde guère mondiale. Et c’est ce qui fera défaut en 1984 lors de « Convergence 84 ». Et c’est, a contrario, ce qui fait la différence entre la France et les Etats-Unis, où les marches des Noirs ont pour ainsi dire « bénéficié » des effets de la ségrégation et du ghetto qui ont permis de créer une culture (la soul music) et des institutions communautaires, des porte-parole etc. C’est dans cet infra-politique de certaines cultures que ces mouvements ont trouvé des points d’appui et qu’ont pu se développer des discours politiques. Alors qu’en France, il n’y a pas d’équivalent. Du moins avant la Marche. Après, il y aura les concerts Rock against police, sur le modèle anglais, ou Rachid Taha...

4

© Brahim Chanchabi / AIDDA

P&C : Les revendications initiales des marcheurs n’avaient rien à voir avec ce qui a finalement été obtenu, (la carte de séjour de 10 ans pour les travailleurs immigrés), alors que les marcheurs, presque tous français, n’étaient donc pas concernés par ce type de combat. Cela révèle-t-il un « cadrage » de la Marche par les organisations de soutien aux immigrés comme la Cimade, qui justement portaient ces revendications autour de la carte depuis longtemps? AH : Dans les textes, tracts, statuts de associations comme SOS Avenir Minguettes [d’où sont issus plusieurs marcheurs comme Toumi Djaïdja], il y a surtout des critiques violentes contre la police, des revendications sur le logement etc. Un changement de discours s’opère pour la Marche, où on passe du local au national. L’objectif premier de la Marche est d’interpeller le gouvernement, de mener une politique plus favorable aux immigrés. De prouver qu’une majorité de français sont fraternels et contre le FN. Pour cela, les marcheurs ont aussi besoin des médias, et de discours humanistes généraux. On ne peut rassembler des milliers de personnes avec des discours clivants. Il faut des « informations omnibus », comme dit Bourdieu, audibles par n’importe qui.

2 P&C : On dit souvent que le terme « Marche des beurs » est à la fois réductrice, puisque la moitié des marcheurs n’étaient pas des beurs, mais aussi politiquement nocive, puisque cela « communautarise » un combat qui était justement égalitariste. Quels étaient les usages du mot « beur » et leur signification ? AH : Il y a un décalage entre les revendications initiales et l’intitulé « Marche des beurs ». On racialise le propos à travers l’identité « beur ». La raison profonde de ce détournement est qu’on assiste alors en France à un moment où la perception de la société en terme de classes sociales est en déclin. Déclin du PS, du PCF, de la classe ouvrière. On commence alors à parler, notamment au PS, « d’exclus » plus que « d’ouvriers ». 1983, c’est le moment du « tournant de la rigueur » du gouvernement socialiste. Il va dorénavant falloir éluder le social. Mais c’est vrai que les marcheurs voulaient mettre en avant les premières victimes du racisme, qui étaient maghrébines. Conséquence, dans le public : les maghrébins sont les premiers perçus. Qui plus est, eux-mêmes ne se voyaient pas comme des ouvriers, même si certains avaient ce type de formation. Et ils n’étaient pas non plus reconnus comme tels, notamment par le PCF et l’aristocratie ouvrière. C’est ce que révèlent ces rebellions : un clivage, un impensé de la classe ouvrière. Enfin, l’utilisation du terme « beur » marque l’habituel problème entre un terme et son usage. Ce terme a servi à diviser ceux qui étaient jugés « intégrables » (les beurs) et les autres (les musulmans). Cette fracture se révèle surtout à la fin des années 80.

5 P&C : Y a-t-il vraiment eu un « vol » de la Marche par SOS Racisme, ou alors plutôt une capacité de ce mouvement à remplir le vide qui a suivi celle-ci, et que les autres associations, notamment issues de l’immigration, ne sont pas parvenues à remplir ? AH : Un nouvel espace politique est ouvert après la Marche. Quand SOS Racisme naît, il essaie d’intégrer des marcheurs. L’association bénéficie de ressources symboliques et financières qui sont sans commune mesure avec les autres. Christian Delorme soutient SOS et entre en conflit avec les autres associations, comme celles qui ont soutenu la Marche à Paris et qui sont dans un discours d’opposition plus radical.

10

spécial marche

Julien Dray : “ La Marche des beurs, c’était une manif’, pas une révolution ” Vice-président de la région Île-de-France, Julien Dray est le « père » de SOS Racisme, un mouvement qu’il fonde fin 1984 avec Harlem Désir. Il nous livre ici sa vision de la Marche dite « des beurs », des circonstances de la création de SOS et des attaques en récupération politique dont l’association a fait l’objet. Propos recueillis par Julien Wagner / CFPJ lente avec la droite en place entre 1986 et 1988, et qui va contribuer à la mobilisation de la jeunesse comme jamais auparavant.

DR

P&C : Comment expliquez-vous justement le succès de SOS Racisme dans le temps comparativement à celui de la Marche ? On avait bien analysé ce qu’il fallait faire. Nous nous sommes focalisés sur le combat pour l’égalité et sur la dimension « tous ensemble » plutôt que « les uns contres les autres ». Ensuite, on a su utiliser au maximum les instruments modernes de communication à notre disposition. Et puis, il faut être honnête, nous avions une expérience militante que eux n’avaient pas. Mais, contrairement à ce qu’il se raconte, personne n’a été exclu. S’ils avaient voulu, ils auraient été là, avec nous. Certains marcheurs se sont d’ailleurs spontanément retrouvés autour de SOS.

ent pas devenir des militants à plein temps. C’est pour ça que la chronologie est très importante pour éviter les confusions. Ils ont tout simplement refusé de continuer. Un refus qui va donner naissance à un mouvement qui regrettera le départ des marcheurs, les JALB, les Jeunes Arabes de Lyon et banlieue. Eux ont la volonté d’essayer de faire vivre quelque chose. Il y aura d’ailleurs une seconde marche avec Convergence 84, la marche des mobylettes, mais qui aura beaucoup moins de succès. SOS ne naît qu’au sortir de tout ça. Il ne pouvait donc pas y avoir de convergence entre les marcheurs et nous, puisque de l’eau avait coulé sous les ponts et que le noyau dur n’était plus là. SOS et les marcheurs participent d’un processus commun, mais sont deux choses distinctes. Tout ce qui conduit à dire « ils ont récupéré, ils ont écrasé, ils ont empêché que » est un raccourci historique qui ne dit pas la vérité.

P&C : Comment expliquez-vous qu’une douzaine de jeunes beurs des Minguettes entament une marche à Marseille, et que, quelques semaines plus tard, 100 000 personnes sont à Paris et les accompagnent ? S’ils ont démarré dans une relative indifférence, la cause, elle, existait. Elle faisait déjà la une de l’actualité depuis plusieurs mois. Ce qui se passait dans la banlieue lyonnaise notamment, la violence, les crimes racistes. Il existait le besoin d’une réaction. Des milliers de gens voulaient crier leur rejet du racisme et de la violence. A travers cette Marche, ils ont trouvé la possibilité de l’exprimer. Et puis, il y avait, je crois, une volonté de solidarité avec les jeunes et les acteurs associatifs. Ils étaient en première ligne et en prenaient plein la tête. Enfin, si la Marche a connu une telle réussite, c’est aussi grâce à la gauche, qui a fournit le gros des troupes du 3 décembre à Paris. La gauche militante au sens large, associatifs et syndicalistes. Rien que pour ça, entendre dire ensuite que la gauche a récupéré le mouvement, ce n’est pas très sympathique. P&C : A ce moment là, percevez-vous cet élan, et songez-vous déjà à la création de SOS Racisme ? On sent qu’il se passe quelque chose, que ça peut être un départ. Mais non, je ne

songe pas à la création de SOS Racisme en tant que tel. Je pense qu’il va se passer quelque chose et qu’il faut le faire vivre. A cette époque, je suis plutôt dans une dynamique culturelle. Mon sentiment est que la culture est un élément fédérateur de la jeunesse et que, par ailleurs, elle est porteuse d’un message antiraciste et généreux. Il y a donc une rencontre à organiser entre les deux. J’appartiens à une génération militante qui a connu le succès de Rock Against Racism, une mobilisation de plusieurs groupes de rocks anglais contre le racisme avec des concerts. Je prolonge simplement cette réflexion. P&C : Contrairement à SOS Racisme, la Marche n’a pas vraiment traversé les années … On ne peut pas comparer. J’ai beaucoup de respect pour les marcheurs mais, la Marche des beurs, c’était une manif, un fait social, pas une révolution. P&C : Vous trouvez qu’on en fait trop ? Non, non, non, simplement, en termes de fait de société, SOS Racisme n’a pas du tout le même impact, c’est tout. Sans hiérarchiser l’un par rapport à l’autre, SOS est un mouvement qui va être ancré dans le temps, qui va mobiliser toute une génération, qui va s’affronter de manière très vio-

“nous avions une expérience militante que les marcheurs n’avaient pas. ” P&C : Le sociologue Abdellali Hajjat, écrit dans son livre sur la Marche que vous aviez invité les marcheurs à vous rejoindre mais qu’ils ont refusé. Est-ce exact ? Non, c’est très compliqué. D’abord, il n’y a pas eu de démarches collectives mais que des démarches individuelles. Et puis, on ne les a pas invités plus que ça. Il y a eu une rencontre, au tout début, en novembre 1984, entre Harlem Désir, Toumi Djaïdja et le père Delorme. Harlem leur a présenté ce qu’il voulait faire, mais il n’y a pas eu de suite. P&C : Certains disent que des dissensions sont apparues entre les marcheurs et SOS Racisme sur la question palestinienne… Je réponds encore là-dessus mais je l’ai déjà fait. La Marche des beurs s’achève en décembre 1983. A la fin de cette marche, le noyau dur des marcheurs ne veut plus militer, voilà. Que trente ans après, avec la nostalgie, certains disent « on aurait pu »… La vérité c’est qu’à l’époque, ils ne voulai-

11

P&C : Dans une interview récente au Monde, vous revendiquez un projet très ambitieux pour SOS Racisme, à savoir, l’« hégémonie intellectuelle ». Or c’est justement l’un des reproches souvent adressé à cette association, en particulier par la nouvelle droite… Oui, c’est vrai, mais attention, je dis aussi que l’antiracisme ne peut pas être l’alpha et l’omega de la pensée de gauche. Elle ne peut en aucun cas être une pensée de substitution aux questions sociales et aux enjeux du combat pour l’égalité sociale. L’hégémonie culturelle, c’est de parvenir à dire et faire admettre par une immense majorité que la pensée raciste et les idées racistes ne sont pas des idées comme les autres. Dans notre société, être raciste est un délit, et c’est tant mieux. P&C : Vous parlez également de mission culturelle. Que voulez-vous dire ? Le combat, pour nous, était aussi un combat éducatif, contre les préjugés. Un combat de la connaissance contre l’ignorance, un combat pour l’apport que représente la

diversité. Le combat culturel, c’est défendre que la richesse naît aussi de la confrontation et du mélange, qu’il y a beaucoup à apprendre de l’autre. P&C : Il y a trente ans vous avez créé une association dont l’objectif affiché était la lutte contre le racisme et contre le Front national. Aujourd’hui, la parole raciste est hystérisée et le FN au plus haut. Ne peut-on pas dresser un constat d’échec ? D’accord, et que se serait-il passé s’il n’y avait pas eu SOS ? C’est une question incroyable, il n’y a qu’à SOS qu’on demande ça ! La vérité, c’est que le tournant n’est pas dans la création de SOS Racisme. Le vrai tournant se passe à la rentrée 1988. La gauche et François Mitterrand gagnent les élections présidentielles en partie poussés par ce mouvement générationnel. Et dans l’action gouvernementale qui va suivre, aucun élément ne va y répondre ni le valoriser. Au contraire, un an après, Michel Rocard appelle à des tables rondes consensuelles dont le but est d’enterrer le dossier. Le vrai reproche, il n’est pas à faire à SOS. Nous avons été écoutés, oui, mais pas entendus. Cette situation va d’ailleurs conduire à des conflits majeurs entre l’association et la gauche socialiste. P&C : SOS Racisme défendait alors un projet universaliste. Or, le combat antiraciste est aujourd’hui morcelé entre la lutte contre la négrophobie, l’islamophobie, l’antisémitisme… Quel regard portez-vous sur cette évolution ? La division n’est jamais bonne. L’opposition entre les uns et les autres, la concurrence mémorielle, la segmentation du combat, pour moi, tout ça n’est pas bon. Mais il y a des causes qui expliquent cela. La gauche n’a pas été assez volontaire dans la politique de lutte contre les discriminations, dans la revendication et l’affirmation d’une France métissée. De l’autre côté, face à cette situation, les mouvements associatifs n’arrivent pas à sortir de leur fonction de témoignages. Ils forment une borne repère, morale, mais qui n’arrive pas, dans ses formes d’organisation, dans ses propositions et dans son discours, à être un mouvement à l’offensive, qui revendique un projet de société.

spécial marche

Montpellier a eu sa Marche

La Marche a traversé, de Marseille à Paris en passant par Grenoble, Lyon, Strasbourg, Lille, tout l’Est de la France industrielle. Pourtant, d’autres villes se sont mobilisées, à leur manière. Parmi elles, Montpellier. Le 26 Novembre 1983. Récit de Paul Nunez, responsable local de la Cimade, l’un des initiateurs de cette marche qui, pour être locale, n’en fut pas moins d’une importance considérable pour ses participants. Et qui témoigne de l’écho de la Marche. Extrait d’un documentaire de Kaïna TV. Propos recueillis par Carlotta Macera et Jean-Fabrice Tioucagna ; avec ER.

La précarité des travailleurs immigrés de l’agriculture locale « Les luttes les plus vieilles sont elles des travailleurs de l’agriculture, à Béziers, à Nîmes, à Montpellier. C’est la grève de la faim du temple de la rue Magelone. Après, ça a été les luttes des foyers Sonacotra. Ces luttes ont réuni jusqu’à 25 000 personnes en France, c’est pas rien, ça a été les plus grosses luttes des années 70. Il faut savoir que les travailleurs étrangers étaient dans une situation de précarité ; dès qu’on ne voulait pas renouveler leur titre de séjour, on les expulsait manu militari (…) Jusqu’en 1982, les immigrés n’ont pas le droit de créer des associations. Ce

sont donc seulement des Français qui encadrent par leurs structures les travailleurs étrangers (…) Avant 83, le contexte, c’est aussi que beaucoup de jeunes des quartiers meurent abattus par des Français. La mixité sociale était alors beaucoup plus grande dans ces quartiers (…) »

se terminera au foyer Léo Lagrange avec un concert. Travailleurs français et immigrés étaient là, on était dans une affaire de classe sociale, de luttes populaires (…) Tout c’est organisé au 3 rue de Lodève, à l’association des travailleurs migrants, comme toutes les actions des années 70. Cela fédérait les mouvements associatifs espagnols, les associations familiales, les partis politiques, les syndicats, le PCF, le PS, le PSU, la LCR, la LDH, le MRAP, la Cimade... Pour les manifestations, c’était beaucoup d’hommes seuls, qui travaillaient dans l’agriculture avant le regroupement familial, ils venaient réclamer leurs droits. Sur 1500 personnes, la moitié était des travailleurs immigrés, des gens des foyers. Ils n’habitaient pas à la Paillade, Mais c’était déjà la fin d’une époque. Petit à petit, tout ça a commencé à disparaître. Le mouvement associatif dont j’ai fait partie a pris la place de ceux qui auraient dû mener ces luttes. »

l’immigration, pas un droit pour les travailleurs immigrés ; ceux qui mourraient étaient français. Après la Marche, il y a eu des manoeuvres, Convergence, SOS Racisme, la montée du FN. On ne parlait pas encore de sans-papiers. On croit alors que la carte de 10 ans va stabiliser tout ça, mais tous les régimes, Pasqua et autres, vont remettre ça en cause. On a créé de la précarité sociale. On est resté sur l’immigration, et on n’a pas parlé de la question sociale. Cette Marche a amené des choses bien, et après tout a dégénéré. Dès 84, le gouvernement fait tout pour dénigrer les gens des quartiers, dire qu’à Peugeot-Talbot, il y a l’islam qui monte etc. C’est Pierre Mauroy et tous ces gens de gauche qui ont mis à l’index les quartiers populaires. »

La montée à Paris

« Le bilan est simple : dans les années 70 et 80, on se bat pour les droits, et dans les années 2000, on se lamente sur les droits qu’on a perdus. Quand on se bat, on reste droit. Quand on se lamente, on baisse la tête et on pleure. On a la nostalgie, on appelle à la désobeissance, mais on n’arrête pas de collaborer. Les gens ne se battent plus, ils regardent trop la télé. Il y a une dérive des classes populaires qui est désastreuse. C’est comme depuis Spartacus, les droits ne se quémandent pas, ils s’arrachent. »

« Après la marche de Montpellier, on a essayé d’organiser les gens du quartier pour qu’ils puissent participer à la manif à Paris. On a loué tout un wagon, on était une cinquantaine de gens d’associations diverses, à la Bastille, avec les photos dH’ocine Bouziane. Devant, c’était les photos de tous ceux qui avaient été tués dans les mois précédents. Et il y en avait beaucoup. »

La mort de Hocine Bouziane « Ici, on a profité de la Marche pour faire une manifestation du Peirou [centre-ville, NDLR] à la Paillade, et on mettra en exergue le fait que au quartier GeliFigerolles Hocine Bouziane, un jeune qui sera abattu dans les circonstances que la Marche veut dénoncer. Cette Marche réunira au moins 1500 personnes, et

Immigration et question sociale « Les marcheurs demandaient une reconnaissance sociale des jeunes issus de

Se battre ou se lamenter

Regarder toute la video www.presseetcite.info/f001

Rachid Taha : « La Marche, c’est comme si le printemps avait donné l’hiver » Rachid Taha, chanteur de Carte de séjour, est emblématique à plus d’un titre : son groupe est d’origine lyonnaise, comme la Marche; il est de la génération de la Marche, il est à l’origine de la reprise de « Douce France », le classique de Charles Trenet, chanson qui l’a popularisé en 1986. Enfin, il a ouvert une boîte de nuit, dans un quartier alors populaire de la ville, la Croix Rousse, qui s’appelle « Le refoulé ». L’équipe de nos partenaires Kaïna TV l’a rencontré le 17 octobre dernier alors qu’il se produisait au Rockstore de Montpellier. Extrait.

Mano Negra, ou Zebda, qui veut dire « beurre » en Arabe… Mais quand je vois ce qui se passe aujourd’hui, je me dis que ça n’a pas changé grand-chose, le problème est toujours là. C’était important, mais c’est une défaite de la République française. C’est comme les Printemps arabes. C’est comme si le printemps avait donné l’hiver… »

« Pas mal de groupes ont été influencés par cette époque, comme la

C.M, JF.T et E.R

12

Et pourtant, Rachid Taha continue de chanter « Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, oui je t’aime, je t’ai gardé dans mon cœur (…) et te donne ce poème, oui je t’aime, dans la joie et la douleur… ».

histoire rubrique DOSSIER

Gandhi

Père spirituel de la Marche pour l’Egalité Révolutionnaire pacifiste, Mohandas Karamchand Gandhi est la figure emblématique de la non violence dans le monde entier. Surnommé le «Mahatma» (« Grande âme »), c’est lui qui a inspiré la Marche comme moyen d’action pacifique à Toumi Djaidja. Grâce au film que Richard Attenborough lui a consacré, sorti en 1982 et que le marcheur des Minguettes regardera sur son lit d’hôpital en 1983. Gandhi, avocat à Londres puis en Afrique du Sud, rentre en Inde en 1914 et décide de mettre fin à l’exploitation coloniale sans verser une goutte de sang. Avec sa mythique « marche du sel » et ses actions de désobéissance civile, il y parvient en 1947. Un an plus tard, le « Père de la nation indienne » meurt, assassiné par un extrémiste hindou. Pourtant, si son aura pacifiste est immense, sa non-violence est plus nuancée qu’il n’y paraît ; tout en inspirant des commentaires contrastés à une nuée de libérateurs hors normes.

“ Il y a beaucoup de causes pour les cause pour laquelle je suis prêt à tu quelles je suis prêt à mourir mais aucune er. ” Gandhi, Autobiographie ou mes expériences de vérité, 1927-1929.

“ Si l’on pratique « oeil pour oeil, dent pour dent », le monde entier sera bientôt aveugle et édenté. ” MAIS : « Je crois que s’il y a seulement le choix entre la violence et la lâcheté, je conseille la violence. ”

Gandhi mesure la fin

à l’aune des m

eans, so m e th s A “ : n o ti c a n oyens de so

the end”

« La philosophie de la non-violence de Gandhi est la seule méthode moralement et concrètement valable pour les peuples opprimés qui se battent pour leur liberté. » Martin Luther King, de retour d’Inde, en 1959

, ur te au n so à r se po op s’ s ai m ; en bi t es c’ r, « S’opposer à un système, l’attaque t. » an ill sa as re op pr n so r ni ve de à e, êm i-m so à et l’attaquer, cela revient à s’opposer

les contre des up pe s no sé ili ob m ux de et nous avons tout e al ni lo co n jamais complètement io a ss n’ re e pp êm l’o m ide lu ] rt [… fe s uf ai so m i ux lu « Nous avons tous les de taient pas notre liberté […] Je me suis éloigné de ives… » ec us gouvernements qui ne resp ce et non-violence ne sont pas mutuellement excl ce. Violenndhi], Time Magazine, 31.12.1999 désavoué la violen cred warrior » [Ga he sa

Nelson Mandela, « T

à propos de Gandhi : « Si la non-violence signifie continuer à reporter sine die la résolution de la question noire pour prix du refus de la violence, alors oui, je suis pour la violence ; la non-violence me va si elle marche. »

Malcolm X

13

Marcel Hartmann - Thomas Bremond © 2013 / CHI-FOU-MI PRODUCTIONS / EUROPACORP / FRANCE 3 CINEMA / KISS FILMS / ENTRE CHIEN ET LOUP / L’ANTILOPE JOYEUSE

DOSSIER rubrique

DOSSIER

La longue marche d’une génération qui a changé la culture française

L

a Marche de 1983 serait-elle un échec, « un printemps qui aurait donné un hiver », comme le dit Rachid Taha ? Politiquement, le bilan paraît contrasté. Si SOS Racisme, né un an après la Marche elle-même, a été le seul mouvement antiraciste d’ampleur nationale à impacter la société française dans presque toutes ses strates, le moins que l’on puisse dire est que les descendants des marcheurs, et les quartiers qui les ont vu naître, sont toujours considérés comme périphériques au récit national ; quand ils ne sont pas considérés comme des ennemis de la nation, ceux contre lesquels celle-ci se construit.

les provinces comme dans les métropoles urbaines. Qu’il s’agisse de mode vestimentaire, de manière de parler, de musique, de dessin, de danse, ou même de sport, la France ne s’exprime plus comme avant la Marche. Ce mouvement est lent, souterrain, mais c’est la victoire la plus profonde que cette génération ait porté ; celle d’un métissage généreux qui fonctionne à plein régime. Comme le fait remarquer Jamel Debbouze dans un récent entretien au journal Le Monde, « il faut dire aux gens qu’on fait partie de l’album de famille ». En d’autres termes, et comme le proclame l’un de nos confrères de Med’in Marseille, Ahmed Nadjar, ce n’est pas de ministère de l’Intégration dont nous avons besoin, mais bien de ministère de l’Acceptation. La tièdeur des soutiens institutionnels à Christiane Taubira dans les récentes insultes racistes dont elle a fait l’objet en témoignent amplement. L’absence complète de travail de mémoire à caractère national, au sujet des 30 ans de la Marche, de la part des pouvoirs publics, et en particulier le refus catégorique du ministère de la Culture de prendre en compte cette histoire, laissent rêveur sur le décalage abyssal entre l’establishment culturel français et les cultures populaires partagées par l’immense majorité de ce pays.

Pourtant, pourtant, la société française a évolué. En profondeur. Des jalons ont été posés, depuis 1983, qui ont bouleversé notre pays, si bien que régulièrement, les personnalités préférées des Français sont choisies parmi des enfants de l’immigration récente, qu’ils s’appellent Yannick Noah, Zinedine Zidane ou Omar Sy. Cette histoire, qui est l’histoire profonde d’un peuple, celle de l’émergence d’une nouvelle culture populaire, commence avec la victoire de Noah, puis les succès de Smaïn, pour continuer 30 ans plus tard avec Zidane, Thuram, Grand Corps Malade, Zebda, IAM, NTM, Debbouze, Omar & Fred, et tant d’autres qui peuplent dorénavant notre imaginaire comme naguère Gabin, Arletty ou Coluche...

C’est pourquoi il est indispensable de revenir sur quelques unes de ces étapes d’une très longue marche culturelle en cours, et ainsi d’esquisser l’ébauche d’un nouveau récit national. Avec l’espoir que rapidement, les décideurs soient aussi capables de raconter cette histoirelà, qui est dorénavant la nôtre à tous. Erwan Ruty

Cette culture populaire, née dans les banlieues des années 80, s’appelle la culture urbaine. Elle parle à toutes les couches de la jeunesse française, dans les villes et les campagnes, dans

14

rubrique DOSSIER

Nabil Ben Yadir :

« Je ne sais pas à quoi aurait ressemblé « La Marche » réalisé par un Français… »

Marcel Hartmann - Thomas Bremond © 2013 / CHI-FOU-MI PRODUCTIONS / EUROPACORP / FRANCE 3 CINEMA / KISS FILMS / ENTRE CHIEN ET LOUP / L’ANTILOPE JOYEUSE

Le réalisateur belge des « Barrons » présente le film tant attendu, « La marche ». Retour sur le tournage d’un film sensible, qui est l’acmé d’un cycle de commémorations des 30 ans de la Marche. Un film chaleureux, à l’image des marcheurs et qui, évitant le côté manifeste/film à thèse, donne d’abord à voir une émouvante aventure humaine et fraternelle. Et donc une oeuvre susceptible de séduire un jeune public dépolitisé, et de fournir un nouveau carburant à la légende de la Marche.

P&C : Pourquoi avoir accepté de raconter cette page de l’histoire des banlieues françaises, vous qui êtes belge ? Vous gardez de fait une certaine distance… NBY : En effet en tant que belge j’ai beaucoup plus de recul. Entre nous et vous, il y a des différences ! Par exemple ici la banlieue c’est vraiment particulier : vous êtes loin de tout, géographiquement. En Belgique non, les gens qui habitent en banlieue sont les riches ! Ca fait très classe de dire qu’on habite en banlieue. Moi qui vis à Bruxelles, à 1h30, je suis parfois plus proche de Paris que certaines personnes qui vivent en banlieue ! C’est dramatique… C’est une forme d’injustice à tous les niveaux, finalement tu n’existes pas à Paris car tu n’y es pas. On a tourné à Clichy-sous-Bois, c’était dramatique de voir l’état les tours ! C’est finalement le seul endroit qui pouvait correspondre aux Minguettes des années 80. Donc oui j‘avais un certain recul. Franchement je ne sais pas à quoi aurait ressemblé « La marche » réalisé par un Français… Ce sujet est trop ancré dans la politique, dans l’histoire… Il fallait oublier tout cela. Un homme politique dont je tairai le nom m’a dit « Ce film va donner la parole aux jeunes des banlieues ! ». J’ai répondu étonné : « Cela veut dire qu’ils ne l’ont pas ? ». La France a un problème avec son histoire. Je pense qu’il faut un touriste pour venir la filmer. Comment se fait-il que je ne savais pas que des mecs des Minguettes ont décidé de répondre par la non violence aux bavures policières ? Comment se fait-il qu’on dise encore 30 ans plus tard, que c’est SOS Racisme qui a organisé cette marche ? P&C : Le producteur dit qu’au départ, les financeurs vous ont mis dans un « tiroir », celui du film communautaire ? Est-ce que c’est ce qui explique qu’on fasse un film sur la marche 30 ans après seulement ! NBY : C’est en général très compliqué de monter un film mais je pense que les gens ont eu peur de voir un film communautaire… Alors qu’est ce qu’un film communautaire ? « Les barrons », c’est particulier car c’était un premier film, un ovni. J’étais un électromécanicien qui venait d’un des quartiers les plus mal aimés de Bruxelles et sans aucun diplôme. Quoi que je fasse ça aurait été compliqué ! Mais là il y avait une réticence à faire un film communautaire alors que je voyais cela avant tout comme un film français. Un film sur l’histoire de France, avec un regard belge. Mais on n’a pas essayé de convaincre tous ces gens inquiets… Et ce n’est pas noir partout, c’est cela qui est intéressant. Le scénario

est rassembleur. France télévision et Canal + ont mis l’argent et ont tout de suite compris ce qu’on voulait faire. A la fin, Luc Besson est venu apporter ce qu’il manquait avec une totale liberté et nous a permis de finaliser le film. Je ne pense pas que cela explique le fait qu’on fasse un film 30 ans après, ça voudrait dire qu’il y a eu 50 tentatives avant… J’ai peut-être eu cette distance en tant que belge en mettant les choses en face des gens. La marche est audelà d’un film cinématographique, il y a tout un message derrière. Ca a été le message des marcheurs, un film pour tout le monde, pas plus pour Pierre que pour Mohamed. P&C : Comment avez-vous préparé le film, notamment la rencontre avec les « vrais marcheurs » ? NBY : Un moment très important a été la rencontre avec Toumi Djaidja. Quand je suis descendu aux Minguettes pour le rencontrer je m’attendais à voir quelqu’un avec une haine, une amertume mais pas du tout. Je me suis pris une vraie claque ! J’ai été à l’endroit où il s’est ramassé la balle, au point de départ où tout a commencé… Donc ça été pour moi une vraie rencontre et je me suis dit que ce film allait être librement inspiré. Toumi est un mec avec une vraie paix intérieure, il trouve que c’est important de raconter cette histoire via le medium du cinéma. Les Américains l’ont compris depuis des dizaines d’années. Alors que 80% des jeunes ne connaissent pas cette histoire… Par contre ils savent tous qui a gagné la stars Academy 3, c’est quand même dramatique.

“ La France a un problème avec son histoire. Je pense qu’il faut un touriste pour venir la filmer. ” P&C : Justement, le choix des acteurs de la « bande » a-t-il eu lieu naturellement ? Lubna Azabal est particulièrement touchante… NBY : Oui elle joue le rôle de Keira c’est mon personnage préféré ! Elle a une chose extraordinaire c’est qu’elle n’a pas de filtre. Elle dit des choses horribles et c’est cela que les gens adorent ou détestent. Lubna Azabal habite à Bruxelles, on a des amis et même de la famille

15

en commun. Donc j’ai toujours voulu tourner avec elle car elle a un parcours très atypique. C’est une personne vraie qui ne mâche pas ses mots. Mais elle est douce, ce n’est pas du tout une Keira et ça a été très dur pour elle de rentrer dans le personnage. La scène dans le bistrot où elle dit qu’elle veut tout arrêter, est pour moi la meilleure du film ! P&C : Pourquoi avoir choisi l’humour pour un sujet assez « grave » ? NBY : Ca fait du bien l’humour déjà ! Ca rassemble. Quand vous voyez une salle qui rigole ou une personne qui rit, cela la rend tout de suite humaine. Les gens nous attendent dans un film de victimes ou ça ne fait que chialer, moi j’ai besoin qu’on rie, j’ai besoin qu’on passe par plein d’émotions différentes car c’est simplement la vie. Et c’est aussi une réponse à cet espèce de cinéma tellement formaté, où soit on rit, soit on pleure… Je ne veux pas ça. Et n’oublions pas que les marcheurs étaient des gamins, ils avaient 18 piges, ils partaient à l’aventure un peu comme en colo… Un jour ça rit, un autre ça pleure. P&C : Vous dites vous être inspiré par Harvey Milk de Gus Van Sant, sur «comment on devient un héros». Les marcheurs sont des sortes de super-héros qui découvrent leurs pouvoirs en marchant… Comment le mettre en image ? NBY : Oui ce film me parle car c’est la naissance de quelqu’un qui par la fatalité va avoir une conscience politique. Il y a plein de films qui m’inspirent mais là on se demande comment on filme la naissance de héros ? Comment un type qui est assis en bas de sa tour et qui se prend une balle, va être happé par le destin et se dire que ce qui lui est arrivé arrive à beaucoup d’autres personnes et il faut réagir maintenant. Quand on écoute Toumi, il était obligé de réagir comme cela, il sort du coma et il parle de faire une marche non violente alors que tout le monde veut prendre les armes ! Finalement il n’y a pas eu d’émeutes grâce à des gens comme ça qui ne se sont jamais mis en avant. On préfère montrer des Tony Montana que des Ghandi. Donc pour montrer cela, c’est très subjectif : filmer par des réactions, quelqu’un qui va convaincre avec ses mots, des regards, une facilité à faire des discours à la fin… Et puis la naissance d’un groupe. Comment suivre une personne pour petit à petit suivre tout un groupe. A la fin, Mohamed [Toumi, dans le film, NDLR] est finalement dans le groupe au même titre que tout le monde.

Propos recueillis par Mérième Alaoui. Regarder toute l’interview de Nabil Ben Yadir à la JJPI sur www.presseetcite.info/f002

DOSSIER rubrique

« Des héritages de cette Marche, j’suis pas persuadée qu’il y en ait des tas » Marie, Adriana, Felipe et Christophe sont quatre jeunes habitants de Toulouse agés d’une vingtaine d’années. Ils viennent de réaliser, avec l’association RMA production, un documentaire sur les 30 ans de la Marche pour l’égalité et contre le racisme. Eux qui ne connaissaient rien de la Marche de 1983 ont eu un mois et demi pour se construire un avis sur la question. Retour sur la conversation qui a fait suite à la projection de leur court-métrage, « La Marche des beurs des français ».

L