DATA

Digitalisierung für die Mobilität von morgen

GRUNDSATZBEITRAG D-Ticket: Blaupause der Digitalisierung des ÖPNV Martin Schmitz

DIE BERECHNUNG DER WELT Wie Quantencomputing eine neue Ära einläutet Interview mit Prof. Sabina Jeschke URBAN HABITATS Creating spaces for people Interview mit Prof. em. Jan Gehl PARKRAUM DIGITAL Ticket-Muffel erfassen und Gefahrenstellen entschärfen Interview mit Dr. Almut Neumann VON GROSSEN VISIONEN, UNKLAREN ROLLEN UND HOLPRIGEN WEGEN Digitalisierung und die Verkehrswende Dr. Mara Cole

FLEXIBILITÄT FÜR DAS STROMSYSTEM Virtuelles Kraftwerk für erneuerbare Energien Interview mit Paul Kreutzkamp URBANER DATENRAUM Technik und Organisation zusammendenken Interview mit Dr. Alanus von Radecki

2023 28 . Jahrgang € 1 5 ISSN 0938-3689

JOIN NOW! DAS ONLINE-NETZWERK FÜR STADT- UND NENNI:RELKCIWTNETKEJORP WWW.POLIS-FORUM.COM DAS NEUE

CSILLA LETAY

Redaktionsleitung

polisMOBILITY

Liebe Leserinnen und Leser,

was wäre, wenn …? So wie wir uns diese Frage gelegentlich privat stellen, so ist sie oftmals die Keimzelle von Ideen und Visionen, von Entdeckungen und Erfindungen und daraus folgend von technologischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umbrüchen.

Was wäre, wenn wir rollen statt laufen könnten? Was wäre, wenn wir die Flügel von Vögeln besäßen? Was wäre, wenn wir eine Maschine hätten, die besser als wir rechnen kann? Die Antworten und wie sie die Welt veränderten, kennen wir.

Fortschritt, nicht nur im technologischen Bereich, erwächst immer auch aus der Neugierde und Fantasie des Menschen. Die Frage „Was wäre, wenn …?“ steht dabei für das Streben nach Optimierung, nach Lösungen und für die Überwindung von Grenzen. Sie steht für die Macht der Vorstellungskraft, die Macht der Gestaltung.

In einer sich ständig wandelnden Welt ist diese Frage eine Konstante, die zugleich Wahrscheinlichkeiten vor Augen führt: Was wäre, wenn die Innenstädte weitestgehend von Autos befreit würden? Was wäre, wenn wir unsere Klimaziele verfehlen würden? Was wäre, wenn wir fossile Energieträger weiterhin in dem Maße und Tempo verbrennen würden wie in den letzten 40 Jahren? Was wäre, wenn die Energie- und Verkehrswende erfolgreich wären – und was, wenn nicht?

Diese Szenarien können heute mittels digitaler Tools modelliert werden. Simulationen eröffnen Politik, Wirtschaft sowie Stadt- und Verkehrsplanung vollkommen neue Möglichkeiten, um unsere Städte und Regionen den Zielen der Dekarbonisierung und der Infrastrukturentlastung näherzubringen.

Digital Twin, Metaverse, KI, GIS, 5G, 6G, Internet of Things, V2X, Quantencomputing – Begriffe wie

diese stehen stellvertretend für die Digitalisierung, die in einer neuen Dimension bei der Bewältigung drängender Herausforderungen unterstützen kann. Doch welchen Beitrag kann und muss sie konkret leisten? Was ist technisch und regulatorisch erforderlich, um ihre Potenziale zum Wohl aller auszuschöpfen? Und wie gehen wir mit ihrem immensen Bedarf an Daten um?

Um das genauer zu verstehen, haben wir für diese Ausgabe mit profilierten Expertinnen und Experten zentrale Gestaltungsaufgaben für die Mobilität und das urbane Zusammenleben erörtert. Wir blicken u.a. mit Dr. Alanus von Radecki auf kommunale Datenstrategien, mit Prof. Sabina Jeschke auf eine neue Ära durch Quantencomputing, mit Prof. Stefan Bratzel auf die Transformation der Automobilindustrie und mit Dieter Brell auf die Rolle von Design und Architektur bei der Umnutzung öffentlichen Raums.

Auch wenn immersive virtuelle Welten immer elaborierter und faszinierender werden – das Leben findet vorwiegend analog in der gebauten Umwelt statt. Diese nachhaltig, menschenzentriert und lebenswert zu gestalten, ist elementar. Und so ist die Botschaft, die uns der legendäre Kopenhagener Architekt und Urbanist Prof. em. Jan Gehl mitgegeben hat, eine universell gültige: „Make good places for people“.

Viel Freude bei der Lektüre, Csilla Letay

PS: Besuchen Sie uns vom 24. bis 26. Mai 2023 bei der polisMOBILITY expo & conference und seien Sie dabei, wenn wir uns mit Expert:innen aus Wirtschaft, Forschung und öffentlicher Hand zu diversen Aspekten der Energie- und Verkehrswende die Frage stellen „Was wäre, wenn …?“ und gemeinsam nach Lösungen suchen.

EDITORIAL 03

EDITORIAL

© Wolf Sondermann

“I call this number, call this number For a data date, data date I don't know what to do, what to do I need a rendezvous, rendezvous Computer love Computer love”

KRAFTWERK “COMPUTER LOVE”

INHALT polisMOBILITY

16 INTERVIEW

URBANER DATENRAUM Technik und Organisation zusammendenken

Interview mit Dr. Alanus von Radecki

18 INTERVIEW

NEXT LEVEL

„Eine Herkules-Aufgabe für etablierte Hersteller“

Interview mit Prof. Stefan Bratzel

22 INTERVIEW

DIE BERECHNUNG DER WELT Wie Quantencomputing eine neue Ära einläutet

Interview mit Prof. Sabina Jeschke

26 INTERVIEW

DEN SCHWARM IM BLICK Echtzeitdaten für Verkehrsmanagement und Verkehrsplanung

Interview mit Ralf-Peter Schäfer

Prof. em. Jan Gehl

30 VON GROSS ZU KLEIN UND VON ZENTRAL ZU DEZENTRAL Virtuelle Kraftwerke als Baustein in der Energiewende

34 INTERVIEW

FLEXIBILITÄT FÜR DAS STROMSYSTEM Virtuelles Kraftwerk für erneuerbare Energien

Interview mit Paul Kreutzkamp

36 INTERVIEW

PARKRAUM DIGITAL

Ticket-Muffel erfassen und Gefahrenstellen entschärfen

Interview mit Dr. Almut Neumann

38 BLACK BOX

FLY HIGH LIKE PAPER, GET HIGH LIKE PLANES

Die Freiheit beginnt jenseits des Autos

04 INHALT 03 EDITORIAL 06 VIRTUAL Das Metaverse als urbanes Experimentierfeld 08 SCALE Masterplan mit Weitsicht: Die Umsiedlung einer gesamten Stadt 10 SMART Innovative Stadterneuerung in Athen 12 MOBILITY News 14 GRUNDSATZBEITRAG D-TICKET: BLAUPAUSE DER DIGITALISIERUNG DES ÖPNV Bus- und Bahnunternehmen in der Transformation Martin Schmitz

06 67

„Making good places for people is inherently sustainable.“

© Render by ZHA © Shutterstock

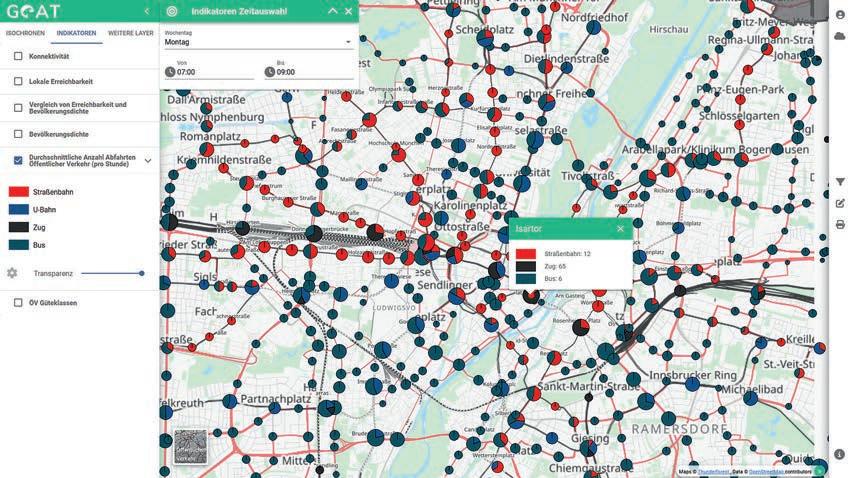

74 PERSPEKTIVEN BIG DATA IN DER MOBILITÄT Von der Idee bis zur Umsetzung Patrick Blume

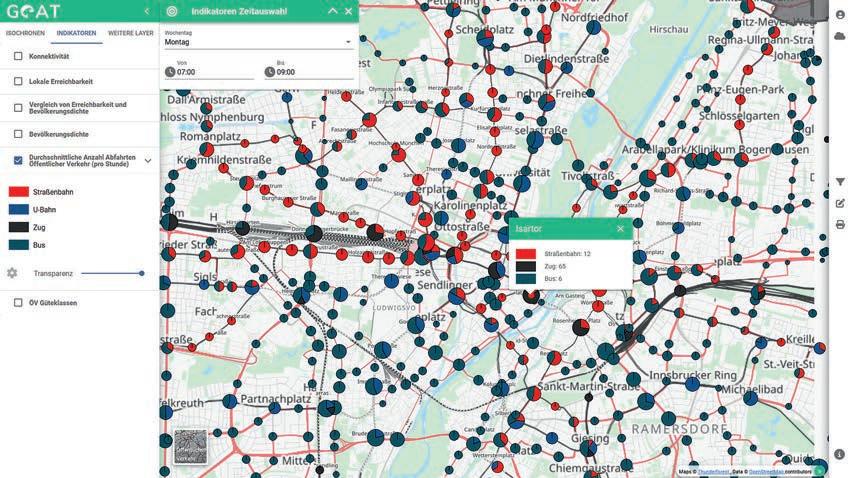

76 ALLES IN REICHWEITE? Erreichbarkeit mit Daten sichtbar machen

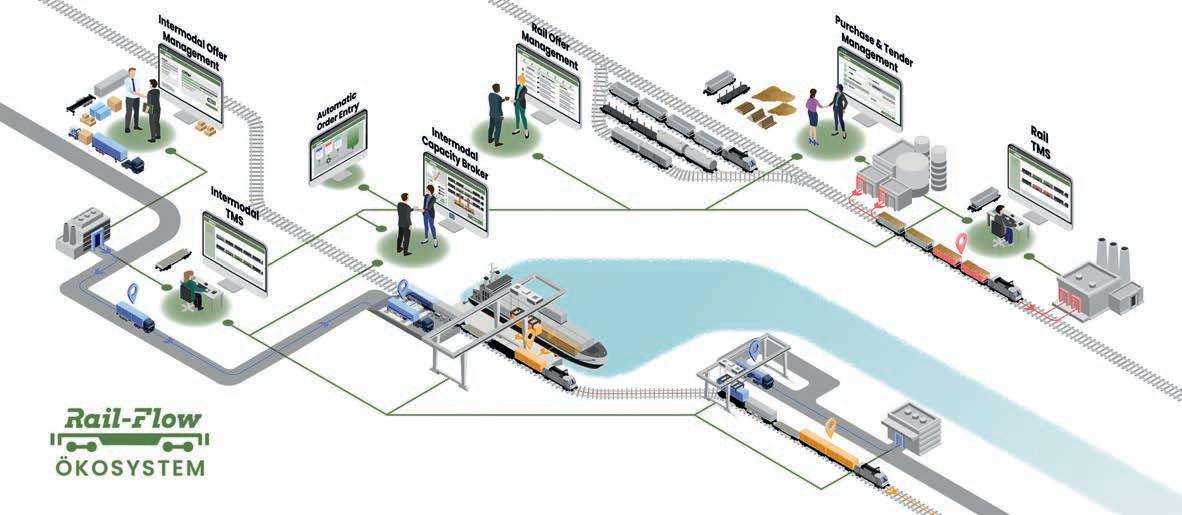

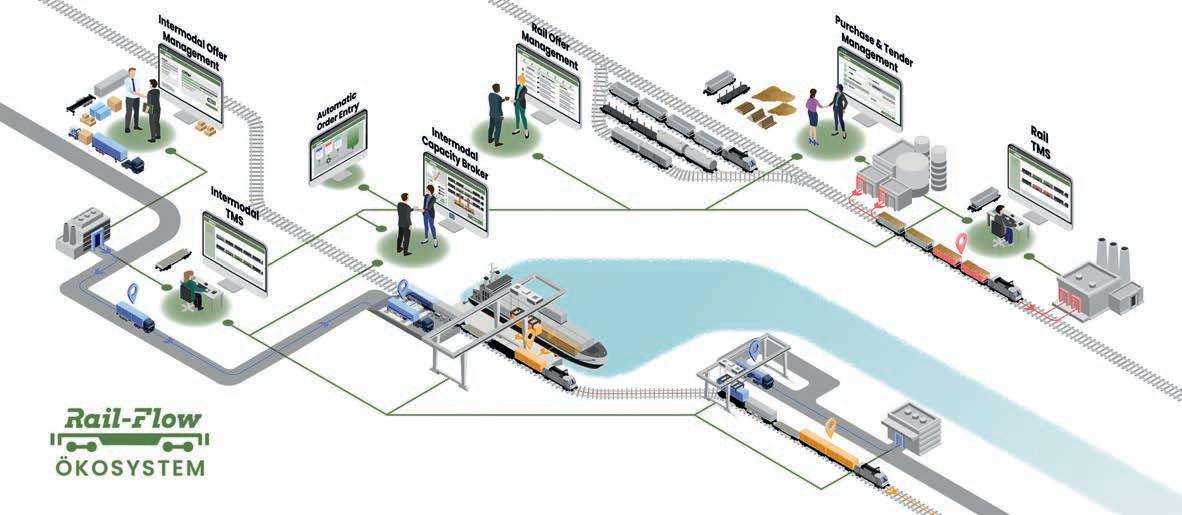

78 ALLES IM RAIL-FLOW Digitale Transformation auf der Schiene 80

INHALT 05 42 BLACK BOX „KERNFORSCHUNG“ IM METAVERSE Kunst und Technologie zusammengedacht 46 INTERVIEW URBAN HABITATS Creating spaces for people Interview mit Prof. em. Jan Gehl 50 INTERVIEW NEUE DIMENSIONEN Design für die Stadt der Zukunft Interview mit Dieter Brell 56 MEINUNGSBEITRAG VON GROSSEN VISIONEN, UNKLAREN ROLLEN UND HOLPRIGEN WEGEN Digitalisierung und die Verkehrswende Dr. Mara Cole 58 PERSPEKTIVEN KIEL BEKOMMT EINE TRAM Digitale Planung für die Mobilitätswende Nils Jänig

TECH News

60

TOGETHER

GAIA-X

DIE MOBILITÄT

zwischen

62 INTERVIEW NEUES LEVEL IN DER LUFT 5G-Technologie für Drohnenlogistik Interview mit Stephan Berkowitz, Norman Koerschulte & Michael Thärigen 66 ALL

NOW Zwischen Umbruch und Aufbruch: Die Automobilindustrie bündelt ihre Kräfte 70

FÜR

DER ZUKUNFT Sicherer mobiler Datenaustausch

Fahrzeugen und ihrem Umfeld

72 RECHT BETRIEB VON LADESÄULEN IN KOMMUNEN Ausbau der Ladeinfrastruktur unter Berücksichtigung kommunaler Vergabepolitik Désirée Oberpichler

HEROES

FUTURE

URBAN News 82 IMPRESSUM 54 38 08 © White Arkitekter © paper planes e.V. © 3deluxe

VIRTUAL

DAS METAVERSE ALS URBANES EXPERIMENTIERFELD

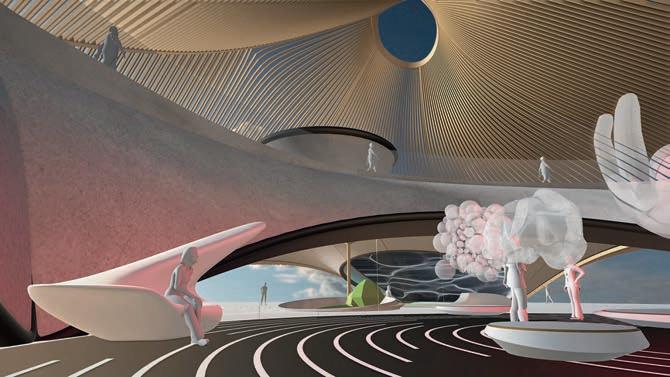

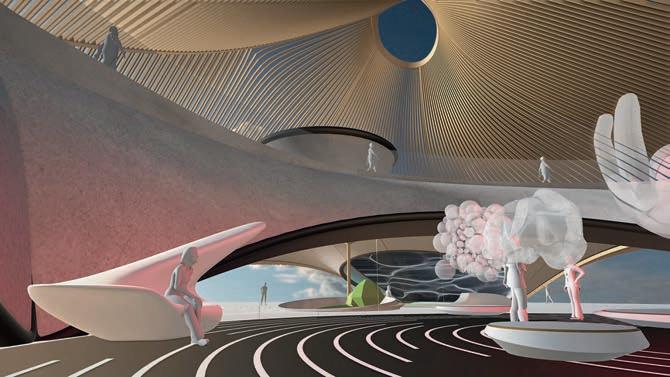

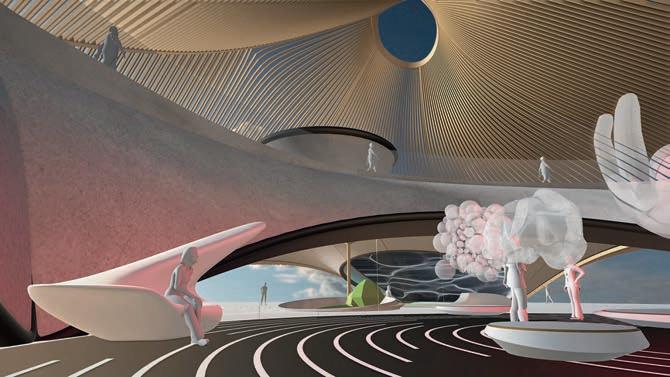

Virtuelle Realitäten entwickeln sich immer mehr zu einer Option für Planer:innen, um für das gebaute Konstrukt Stadt neue, innovative und zukunftsweisende Raumlösungen hervorzubringen. Die Gestaltung eines solchen urbanen Raums fokussiert derzeit auch das Team rund um Zaha Hadid Architects mit seiner Masterplanung für das Liberland Metaverse: ein virtuelles Modell des realen, international nicht anerkannten und unbewohnten Gebietes Liberland zwischen Kroatien und Serbien. Das Liberland Metaverse integriert Orte für soziale Interaktion, bietet Raum zum Experimentieren und zeigt, welches Potenzial virtuelle Realität für die Stadtgestaltung der Zukunft hervorbringen kann.

06 POLIS MOBILITY

© ZHA/Render by Mytaverse

Mit ihrem Masterplan für das Liberland Metaverse entwickeln Zaha Hadid Architects eine beeindruckende virtuelle Welt, die gestalterisch vor allem durch parametrisches Design und futuristische Anmutung auffällt.

Digitale Tools, parametrisches Design, Virtual Reality (VR) und Augmented Reality (AR) sind im Kontext heutiger Architektur, Stadtplanung und Mobilität fast nicht mehr wegzudenken – sie gehören mittlerweile zum Standardrepertoire. Vor allem spielen sie in puncto Innovation und Fortschritt eine zentrale Rolle – schließlich eröffnen diese Instrumente schier grenzenlose Möglichkeiten zum Experimentieren. Mit dem Liberland Metaverse konzipiert und entwickelt Zaha Hadid Architects (ZHA) derzeit ein neues Projekt, das sich bewusst auf den Bereich der VR konzentriert. Es handelt sich um einen digitalen Zwilling im 1:1-Maßstab: Die Landmasse – in diesem Fall das brachliegende Niemandsland Liberland, gelegen an der Donau zwischen Serbien und Kroatien – bildet als geografisches Areal die Grundlage für die Planungen, die Architektur selbst befindet sich jedoch ausschließlich im Metaverse, sprich als digitale Masse im virtuellen Raum.

Masterplan Liberland Metaverse

Gestalterisch prägt eine parametrische Designsprache den Entwurf: Wellenförmige, geschwungene Konturen formen eine digitale Stadtstruktur, 4,3 km lang, zusammengesetzt aus Gebäuden, Grünflächen und Infrastruktur. Essenziell für den Masterplan des Liberland Metaverse sind unter anderem sieben Key Buildings: ein Rathaus mit dazugehöriger Plaza, ein DeFi-Zentrum (Decentralized Finance) mit Plaza, ein NFT-Zentrum mit Plaza und ein Ausstellungszentrum. Die Gebäude sind als modulare Varianten konzipiert, damit die virtuelle Welt flexibel an die sich wandelnden sozialen Bedürfnisse der Besucher:innen angepasst werden kann. Zu diesen gesellschaftlichen Notwendigkeiten und Bedürfnissen zählt auch eine menschenverträgliche Mobilität. Die digitale Stadt hat in Krypto-Kreisen einen hohen Bekanntheitsgrad und dadurch bereits über 600.000 Einwohner:innen.

Stadtanalogie in der Virtual Reality

Federführend an der Umsetzung beteiligt ist ZHA-Teilhaber und Architekt Patrick Schumacher. Er ist überzeugt, dass das Metaverse für die Disziplin der Architektur vielversprechende neue Möglichkeiten eröffnet – und das nicht nur hinsichtlich der Gestaltung. Auch wenn physische Umgebungen niemals obsolet würden, so

seien virtuelle Umgebungen gleichermaßen real, denn auch hier existiere laut Schumacher eine soziale Realität. „Die wesentlichen Vorteile virtueller Umgebungen sind ihre globale Zugänglichkeit und ihre adaptive, parametrische Formbarkeit. Wir streben die Verflechtung von virtuellen und physischen Räumen an – so auch bei unserer Konzeption für das Liberland Metaverse“, erklärt Schumacher. Betreten können die Besucher:innen das Liberland Metaverse über die Cloud-basierte Plattform Mytaverse. Als Avatare können sie sich dann spontan und frei in der virtuellen Welt bewegen, etwa um sich auszutauschen, eine Ausstellung zu besuchen oder gemeinsame Ideen zu entwickeln.

Seit Wissenschaftler:innen und Forscher:innen in den 1960er-Jahren erstmals Konzepte und Technologien zur Schaffung einer immersiven, computergenerierten Umgebung entwickelten, hat sich eine Menge getan: Menschen können in der VR sowohl miteinander als auch mit virtuellen Objekten und ihrer virtuellen Umgebung interagieren – das gilt auch für das Liberland Metaverse. „Bei jedem Design geht es darum, soziale Interaktionen zu gestalten. Das Metaverse, zu dem ich beitragen möchte, unterstützt und wird Teil des produktiven gesellschaftlichen Lebens und ein integraler Bestandteil der gesellschaftlichen Produktion und gesellschaftlichen Reproduktion. Es bereichert die Gesellschaft und ermöglicht ein erfülltes, produktives Leben“, betont Schumacher. Um eine Analogie zur Stadt zu erzeugen, müsse daher auch eine virtuelle Welt nutzungsorientiert sein, sprich ausgerichtet auf angeborene und erlernte intuitive kognitive Fähigkeiten in Bezug auf Orientierung, Wegefindung und das Lesen subtiler ästhetischer sozialer Atmosphären und Situationen.

Virtuelle Sphäre als Katalysator für bessere Stadtgestaltung Projekte wie das Liberland Metaverse ermöglichen es Planer:innen, das gebaute Konstrukt Stadt mitsamt seiner Infrastruktur kritisch infrage zu stellen. Kurzum kann die virtuelle Sphäre also in Zukunft dazu beitragen, unsere Städte zukunftsorientierter, innovativer, nachhaltiger und bedürfnisorientierter sowie im besten Falle sozial gerechter zu gestalten.

POLIS MOBILITY 07

©

Render by ZHA (2)

Die Besucher:innen können sich als Avatare frei im Liberland Metaverse bewegen und so die vielseitigen Orte im digitalen Raum erkunden – hier ist z.B. das Ausstellungszentrum zu sehen.

SCALE

MASTERPLAN MIT WEITSICHT: DIE UMSIEDLUNG EINER GESAMTEN STADT

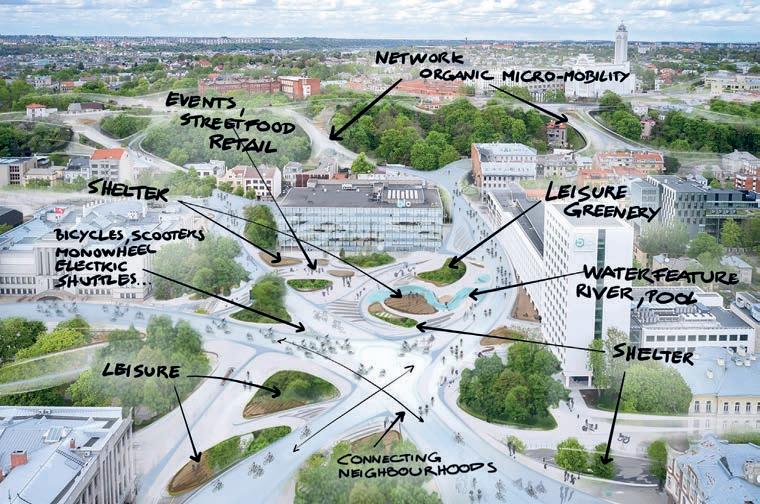

Der von White Arkitekter und Ghilardi + Hellsten Arkitekter gemeinsam entwickelte Masterplan für die schwedische Stadt Kiruna zeigt eindrücklich, wie die Herausforderung ihrer Umsiedlung gemeistert, eine resiliente und weitsichtige Stadtentwicklung gelingen und eine gute Zukunft für die Stadt gewährleistet werden kann. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in einem perspektivischen Planungsprozess: 2012 begannen die Planungen, die letzte Phase soll 2100 abgeschlossen sein.

08 POLIS MOBILITY

© White Arkitekter (2)

Für die Umsiedlung der schwedischen Stadt

Kiruna sieht der von White Arkitekter und Ghilardi + Hellsten Arkitekter gemeinsam entwickelte Masterplan einen in mehrere Phasen gegliederten Planungsprozess vor: 2022 wurde die neue Innenstadt eingeweiht und damit ein wichtiger Meilenstein erreicht.

Die schwedische Stadt Kiruna steht vor einer großen städtebaulichen Aufgabe. Sie liegt über der größten unterirdischen Eisenerzmine der Welt – und muss aufgrund Expansionsplänen für die Mine umgesiedelt werden. 2012 wurde zum Vorhaben der Verlegung der Stadt um ca. drei Kilometer Richtung Osten ein internationaler Architekturwettbewerb ausgelobt, den schließlich das Team von White Arkitekter, Ghilardi + Hellsten Arkitekter, Spacescape, Vectura Consulting und Evidens BLW mit einem gemeinsamen Masterplan für sich entscheiden konnte.

Kiruna City Plan: Umsiedlung als Prozess

Im 19. Jahrhundert wurde Kiruna zusammen mit einem Bergwerk gegründet. Während der Eisenerzabbau von großer ökonomischer und sozialer Relevanz für Kiruna ist, entstand andererseits mit dem fortschreitenden Abbau jedoch auch ein gravierendes Problem: Mit zunehmendem Absinken des Bodens und der geplanten Erweiterung der Mine wird die darüber liegende Fläche instabil und somit unbewohnbar werden. Auf der Suche nach einer langfristigen Strategie beschloss die schwedische Regierung, die Stadt umzusiedeln.

Umsiedlungen sind eine höchst komplexe, herausfordernde Maßnahme und gehen mit einer sozialen Verantwortung einher – im Fall von Kiruna bedeutet es, mit 20.000 Menschen und einer Fläche von 120 ha umzugehen. Der Masterplan, den White Arkitekter und Ghilardi + Hellsten Arkitekter entwickelten, zielt insbesondere auf eine abwechslungsreiche und lebenswerte Stadt ab, die ihre Identität aus ihrem unaufgeregten Geist, ihrer natürlichen Umgebung und ihrer Vergangenheit bezieht. Der Plan sieht u.a. eine dichtere Besiedlung mit urbanen Treffpunkten vor, sowie eine systematische Wiederverwendung des alten Kirunas und eine enge, sinnvolle Beziehung zur Natur und zur subarktischen Umgebung. Kiruna 4-ever, wie die Architekt:innen das Projekt nennen, konzentriert sich auf einen strategischen Umsiedlungsprozess, der bis zum Jahr 2100 die Stadt Schritt für Schritt transformieren soll. 2022 wurde nun die erste Phase fertiggestellt. Insgesamt konnten 39 historische Gebäude erhalten und mithilfe von Lkws und Kränen von der alten in die neue Innenstadt bewegt werden. Nun sind die Planungen von White Arkitekter und Ghilardi + Hellsten Arkitekter weitestgehend abgeschlossen, die weiteren Phasen wird die Kommune eigenständig umsetzen.

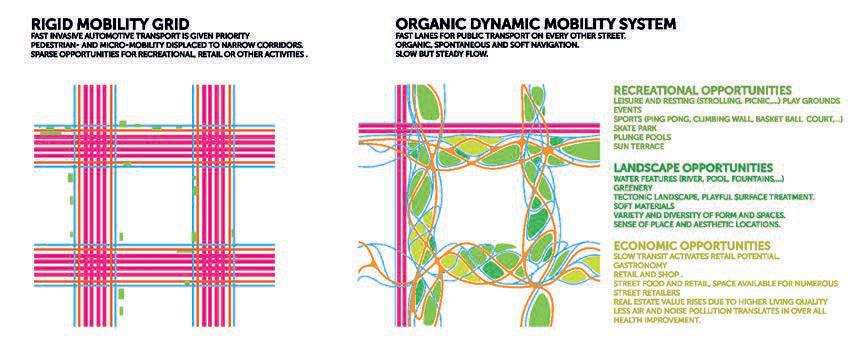

Zukunftsgewandtes Mobilitätskonzept

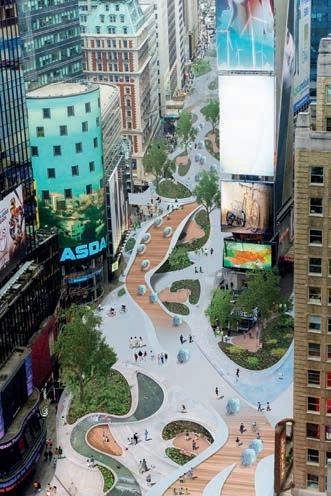

Eine Planung, die so weit in die Zukunft reicht, wirft die Frage auf, wie sich Stadt und Mobilität perspektivisch verändern werden. Nach der lange währenden automobilen Dominanz und Funktionstrennung weiß man heute, dass es vor allem Städte mit

dichter und gemischter Nutzung sind, die eine soziale, ökologische und wirtschaftliche Nachhaltigkeit erzeugen. Zudem braucht es laut White Arkitekter die Koppelung verschiedener Verkehrsträger, Aktivitäten und Einwohner:innen – sprich, alle Menschen sollen einander trotz ihrer individuellen Mobilitätswahl im Alltag begegnen. Zudem gehen die Architekt:innen davon aus, dass im urbanen Raum der Zugverkehr weiter wachsen, schneller und effizienter sein wird. Daher platzieren sie den neuen Bahnhof bewusst zentral und gut erreichbar im Herzen der neuen Stadt. Für eine verkehrsmittelübergreifende Vernetzung sorgt darüber hinaus ein neuer zentral gelegener Knotenpunkt, der sowohl mit dem Zug und öffentlichen Verkehrsmitteln als auch via Auto oder Roller und ebenso zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreicht werden kann. Ergänzend sorgt eine Seilbahn für eine effiziente Verbindung zwischen dem neuen Kiruna und dem bestehenden Bergwerk. „Unser Ansatz ist, dass der Personenverkehr auf schnelle, häufige und klimafreundliche öffentliche Verkehrsmittel und der Güterverkehr auf die Schiene verlagert werden kann. Um dies zu erreichen, ist ein attraktives öffentliches Verkehrsnetz erforderlich“, bekräftigt White Arkitekter das Mobilitätskonzept.

Einsatz von digitalen Planungswerkzeugen

White Arkitekter nutzt Computational Design als ein essenzielles Planungswerkzeug. Im Zuge der Planungen für Kiruna kam z.B. Micro-Climate-Modelling zur Anwendung, um für eine langfristige Planung die Umgebung detailliert analysieren und das Mikroklima auf lange Sicht simulieren zu können. Zur stetigen Verbesserung seiner architektonischen sowie städtebaulichen Gestaltungen entwickle sich White Arkitekter hinsichtlich des Einsatzes von Computational Design kontinuierlich weiter, betont Jonas Runberger, der die Abteilung Dsearch, Digital Matter leitet: „Computational Design beschleunigt den Wandel zu einer nachhaltigeren Gesellschaft: Die Verfahren ermöglichen eine innovativere Architektur sowie, die Auswirkungen verschiedener ressourceneffizienter Lösungen zu messen und zu quantifizieren und die richtigen Materialien an der richtigen Stelle einzusetzen. Sie helfen uns, die Klimaauswirkungen der gebauten Umwelt zu minimieren.“

Pionierbeispiel für die Stadt der Zukunft

Im neuen Kiruna sollen die Bewohner:innen künftig in einer sicheren und lebenswerten Umgebung zu Hause sein. Mit einer klimabewussten Grundhaltung, einer interdisziplinären Betrachtung und der Verwendung von digitalen Werkzeugen unter Berücksichtigung einer sich stets verändernden (Um-)Welt und der langfristigen Entwicklung von Mobilität wollen White Arkitekter und Ghilardi + Hellsten Arkitekter eine resiliente und zukunftsgewandte Stadt realisieren.

SMART INNOVATIVE

STADTERNEUERUNG IN ATHEN

In Athen entsteht eine neue Smart City: The Ellinikon. Neben dem Projektentwickler

Lamda Development sind Büros verschiedener Disziplinen an der Realisierung beteiligt, darunter Foster + Partners, Aedas, Kengo Kuma Architects und Sasaki, die im Sinne einer nachhaltigen und technologiegesteuerten Stadterneuerung ihre vielfältige und umfassende Expertise einbringen, um die ambitionierten Ziele des Smart-CityProjektes umzusetzen.

10 POLIS MOBILITY

© Lamda Development / The Ellinikon (3)

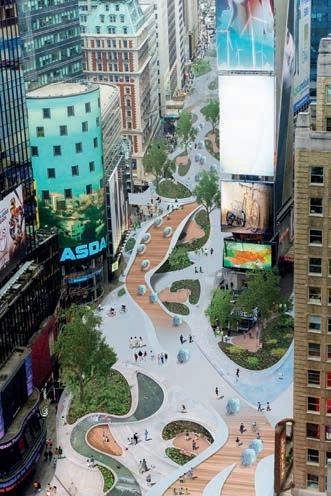

Mit The Ellinikon realisiert Lamda Development in Athen eine neue Smart City, die den Bewohner:innen und Besucher:innen einen naturnahen Ort zum nachhaltigen Leben und Arbeiten bieten soll. Das zu entwickelnde 3,5 km lange Küstenareal liegt südlich von Athens Zentrum und zählt mit einer Fläche von rund 620 ha zu den größten Stadterneuerungsprojekten Europas. An der Umsetzung sind neben Projektentwickler Lamda Development eine Reihe renommierter Büros beteiligt: Das Team von Foster + Partners konzipierte den städtebaulichen Masterplan und realisierte den Riviera Tower. Kengo Kuma Architects plant die Riviera Galleria, Aedas das Vouliagmenis Mixed Used Tower & Commercial Hub und das Landschaftsarchitekturteam von Sasaki den 200 ha großen Ellinikon Park.

Smart (er-)leben: Digitaler Zwilling zeigt Vision von Wohnen, Arbeit, Freizeit und Erholung

Konkret umfasst die Planung neben neuen Wohnsiedlungen, die rund 10.000 Wohneinheiten beinhalten sollen, auch Parks mit vielfältigen Grün- und Erholungsflächen sowie eine Reihe an Hotels, Einkaufszentren, Museen, Kultur-, Freizeit- und Bildungseinrichtungen. Insgesamt sollen rund 75.000 neue Arbeitsplätze entstehen. Eine dieser neuen Einrichtungen ist das Ellinikon Experience Center. Auf 4.800 m² und in fünf Themenbereichen – Living a New Era, Living in Nature, Living the Future, Living Smart und Living by the Sea – können Besucher:innen die Geschichte Ellinikons erleben, von der ehemaligen Nutzung des Stadtteils als Flughafen und Luftwaffenstützpunkt bis hin zur Vision als zukünftige Smart City. In der Virtual und Augmented Reality können sie einen digitalen Zwilling von The Ellinikon selbst entdecken oder auf großen Bildschirmen mehr über die Smart City erfahren – etwa, wie mit innovativen Infrastrukturen die Stadt zukunftssicher werden soll und was hinter dem Versprechen des Projektes steckt, „der intelligenteste und grünste Ort zum Leben in Europa“ zu werden.

Marine Lage, Nachhaltigkeit und Lebensqualität

Zentraler Aspekt für den Masterplan ist die geografische Lage. Die Nähe zum Meer beeinflusst von Beginn an die Gestaltung, denn die Natur soll einen positiven Beitrag für die Lebensqualität in der neuen Smart City leisten. Hierfür spielt neben dem Meer auch der öffentlich zugängliche Ellinikon Park eine zentrale Rolle, der zahlreiche Grün- und Erholungsflächen bieten und mit rund 50 km Rad- und Fußwegen sowohl das bestehende Stadtgefüge als auch die neuen Wohnsiedlungen infrastrukturell mit der Küste verbinden soll. Der neue Küstenpark soll über eine Vielzahl digitaler Strukturen verfügen: drahtlose Konnektivität, AR-Navigation, intelligente Transportsysteme sowie intelligente Energie- und Wasser-Managementsysteme. Insgesamt ist eine klimapositive Wirkung angestrebt, indem der Park sich z.B. hinsichtlich Strom- und

Bewässerungsbedarf auf lange Sicht selbst versorgen soll. Da sich die Nähe zum Meer zudem stark auf das Mikroklima auswirkt, wurden bereits in der frühen Entwurfsphase historische meteorologische GIS-Geländedaten detailliert analysiert, um die Masterplanung zu optimieren. Der Effekt des Meeres reduziert z.B. den Heizungs- und Kühlungsbedarf und zahlt so auf natürlichem Wege auf die Nachhaltigkeitsziele von The Ellinikon ein.

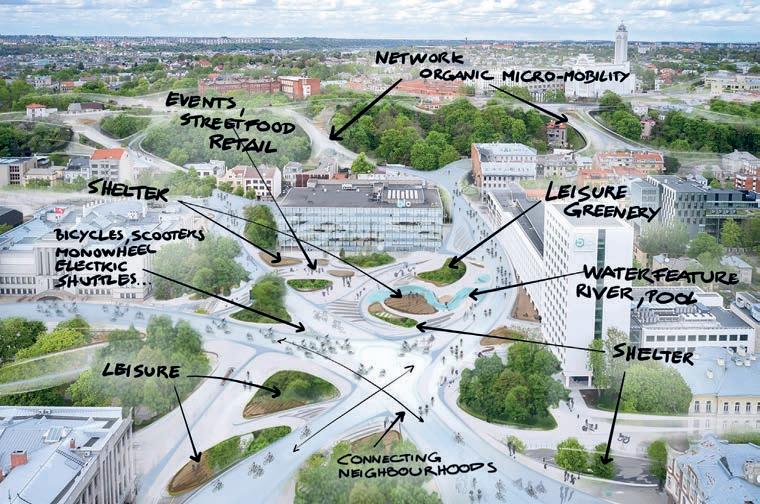

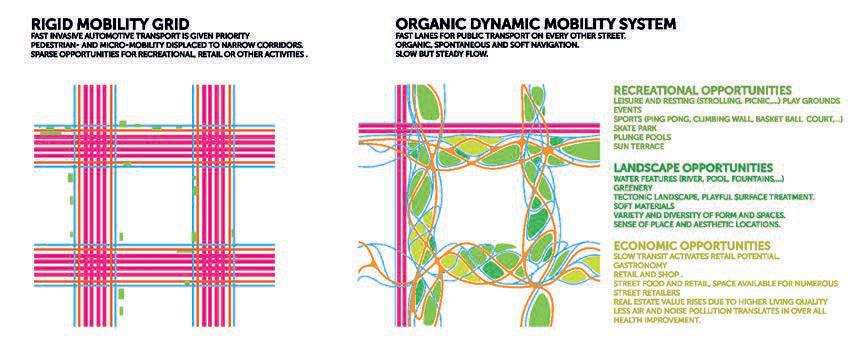

Planung mittels Simulationen: Intelligente Mobilität Die Smart City ist als 15-Minuten-Stadt konzipiert – somit ist Mobilität von Anfang ein zentraler Planungsaspekt. Unter anderem kamen Verkehrssimulationen zur Anwendung, um das Straßennetz zu optimieren – sprich, den Verkehr möglichst effizient und nachhaltig planen und unterdessen verschiedene Verkehrsträger bestmöglich integrieren zu können. Im Detail setzt das Konzept auf Mikro- und Aktivmobilität – kombiniert mit moderner, digitaler Infrastruktur: intelligente Parksysteme, intelligente Verkehrsüberwachung, Fahrrad-, E-Bike- sowie E-Scooter-Sharing und E-Lieferroboter. So soll den Nutzer:innen eine Vielzahl von nachhaltigen Fortbewegungsmöglichkeiten geboten und durch die Minimierung des Pkw-Verkehrs gleichsam die lokale Umweltverschmutzung reduziert werden.

Gute Ambitionen als planerische Grundlage

Laut Begriffsdefinition beinhaltet eine Smart City im Kern sechs Aspekte: Smart Living, Smart Mobility, Smart People, Smart Environment, Smart Economy und Smart Governance. Die Planung von The Ellinikon soll auf eine sinnvolle Umsetzung dieser Aspekte einzahlen. Die 15-Minuten-Smart-City steht für eine resiliente Entwicklung; mit dem Konzept wird hinsichtlich Nachhaltigkeit das Ziel eines Netto-Null-Kohlenstoff-Fußabdrucks verfolgt. Projektentwickler Lamda Development setzt dazu auf interdisziplinäre Expertise, digitale Werkzeuge sowie nachhaltige und technologiegestützte Stadt- und Mobilitätskonzepte. Das Projekt soll zu einem internationalen Vorreiter für Küsten- und Umweltdesign, intelligentes Wohnen sowie nachhaltige, kohlenstoffarme Stadterneuerung werden. Auch wenn die Entwicklung des Projektes und das Erreichen der forcierten Ziele noch ausstehen, darf man sich optimistisch auf die nächsten Meilensteine freuen.

POLIS MOBILITY 11

Im Ellinikon Experience Center können Besucher:innen in fünf Themenbereichen mehr über die Smart City erfahren und einen digitalen Zwilling von The Ellinikon entdecken. Hier zentral zu sehen ist der Riviera Tower von Foster + Partners

Das von Aedas konzipierte Vouliagmenis Mixed Used Tower & Commercial Hub soll Bewohner:innen und Besucher:innen auf rund 185.000 m² einen neuen Ort zum Arbeiten sowie für Erholung und Freizeit bieten.

CLIMB-E: MULTIFUNKTIONALE PLATTFORM MIT KAPSEL

Ländliche Daseinsvorsorge, überlasteter Verkehr und Klimakrise – die Konzeptstudie Climb-E von Italdesign adressiert all diese Herausforderungen zugleich. Die auf der CES 2023 vorgestellte elektrische Transportplattform des italienischen Designbüros ist autonom unterwegs, die aufliegende Kapsel lässt sich flexibel in die Umgebung integrieren. Damit ist ein nahtloser Transport vom Wohnzimmer direkt auf die Straße möglich. Für den privaten Gebrauch mit einer Kapazität bis zu vier Personen geeignet, erlaubt das Vehikel auch alternative Nutzungen. So lässt sich Climb-E zur Zahnarztpraxis, zum mobilen Homeoffice oder Massagestudio umfunktionieren. Für das Konzept schloss sich Italdesign mit der polytechnischen Universität Turin und dem Schindler zusammen, einem auf vertikale Mobilität spezialisierten Unternehmen. Konkrete Umsetzungspläne stehen allerdings noch aus.

EINKAUFEN AUF

DEM LAND: DB UND REWE STARTEN SUPERMARKTBUS

Ein „Einkaufsbus“ ist im ländlichen Raum oft die letzte Lösung, wenn sonst nichts mehr geht: ein spezieller Bus, der Menschen ohne Auto zum Markttag abholt und nachher wieder zurückbringt. DB und REWE kehren das Prinzip jetzt um: Der Supermarkt kommt als Bus direkt zu den Menschen in den Dörfern. Das Konzept ist nicht neu, könnte die Verkehrswende auf dem Land aber neu beleben. Auf der „Grünen Woche“ präsentierten REWE und DB Regio Bus Mitte einen Supermarkt auf sechs Rädern: Ein ganzer Gelenkbus wurde zum mobilen REWE-Markt umgebaut. Fahren soll er durch die ländlichen Regionen Nordhessens, wo der Weg zum nächsten Nahversorger oft weit ist. In den Landkreisen Kassel, Schwalm-Eder und Waldeck-Frankenberg soll der Bus 18 Orte regelmäßig anfahren und dort über 700 Produkte anbieten, vor allem solche aus regionalem Anbau oder Fairtrade-Artikel. Der Supermarktbus soll eine Alternative zum Einkaufen mit dem Auto sein. Ganz neu ist die Idee dabei nicht, fahrende Bäcker- oder Fleischerwagen sind in vielen Dörfern verbreitet, und auch der Schweizer Supermarkt Migros betrieb ursprünglich „Migroswagen“, die bis 2007 die normalen Filialen ergänzten. Richtig probiert hat es mit den fahrenden Supermärkten in Deutschland aber noch niemand. DB Regio Bus Mitte übernimmt in dem Pilotprojekt die Wartung und den Fahrbetrieb, Sortiment und Verkaufspersonal kommen von einem nordhessischen REWE-Händler. Bereits im letzten Jahr hatten REWE und DB eine Kooperation, aus der die neue Idee entstanden ist: Der „Faire Supermarktzug“ besteht aus drei zum Supermarkt und Bistro umgebauten Nahverkehrswagen, die bereits 2021 sechs Bahnhöfe in Hessen anfuhren. Auf der Grünen Woche wurde er neben dem neu umgebauten Bus gezeigt.

12 MOBILITY NEWS

© Italdesign

© Deutsche Bahn AG

Der Climb-E bricht Kategorien von Architektur und Mobilität auf.

Rewe und Deutsche Bahn starten Einkaufsbus für ländliche Gebiete.

MOBILITATSANBIETER DOOR2DOOR INSOLVENT

Im Dezember vergangenen Jahres hat der deutsche Ridepooling-Pionier door2door überraschend Insolvenz angemeldet. Damit ist das 2012 gegründete Mobilitäts-Start-up aus Berlin der erste Anbieter, der den Betrieb ganz einstellt. Mit Allygator in Berlin und myBUS in Duisburg war das Unternehmen an zwei der ersten Shared-Mobility-Angebote in Deutschland beteiligt. Im März 2022 verkauften die Gründer ihr Unternehmen an Swvl, ein Start-up mit Sitz in Dubai. Door2door sollte trotzdem als eigene Marke mit Sitz in Berlin weitergeführt werden, Mitgründer Maxim Nohroudi blieb zunächst in der Firma. Zuletzt war door2door in 22 On-Demand-Projekten involviert, davon 20 in Deutschland. Häufig lieferte es dabei die Dispositions- und Buchungssoftware. Beim hochtechnisierten Ridepooling, das Fahrtwünsche bündelt und in Echtzeit zusammenlegt, sind die Nahverkehrsunternehmen meist auf externe Partner angewiesen. Eines der neuesten Projekte war SyltRIDE in Kooperation mit der Sylter Verkehrsgesellschaft (SVG). Auf der Nordseeinsel waren seit Sommer 2021 drei batterieelektrische SyltGO!-Vans unterwegs, ein Jahr später wurde das Bediengebiet nochmals vergrößert. Die Fahrgastzahlen blieben trotzdem hinter den Erwartungen zurück, was die SVG mit ihrem guten Linienbusangebot in den Sommermonaten begründete. Zum Jahreswechsel 2022/23 lief das Pilotprojekt aus, über eine Vertragsverlängerung war lange verhandelt worden. Andere Verkehrsunternehmen, die Software von door2door verwenden, müssen sich neue Partner suchen, etwa die Stadtwerke Münster für LOOPmünster oder die Duisburger Verkehrsgesellschaft. Münster hat den bereits gefunden, will den anfallenden Aufwand für die Umstellung aber noch nicht benennen. Auf Sylt sollen „neue Lösungen eruiert“ werden, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Dafür hat die SVG inzwischen neue Batteriebusse bekommen, womit bereits 30 % der Busflotte elektrisch unterwegs sind. Bis 2033 soll die Umstellung abgeschlossen sein.

NEUE ID.3-GENERATION VON VW

Anfang März stellte der Wolfsburger Automobilkonzern eine überarbeitete Version der Kompaktklasse ID.3 vor. Als eines von zehn E-Modellen, die bis zum Jahr 2026 auf den Markt kommen sollen, steht bei der Ankündigung des neuen ID.3 vor allem die Umsetzung des Kundenfeedbacks im Vordergrund. Bedeutet für die Bedienung: Das Lademenü lässt sich unmittelbar auf der ersten Ebene des Fahrerdisplays ansteuern. Gleichzeitig soll ein intelligenter E-Routenplaner den Ladeprozess durch einberechnete Stopps weiter vereinfachen. Berücksichtigt werden dabei Parameter wie der Ladezustand der Batterie, die Verkehrslage und die aktuelle Belegung von Ladesäulen. Zusätzlich kommt das E-Modell im überarbeiteten Design sowie tierfreien und teils recycelten Materialien im Innenraum daher. Für Technikbegeisterte ist der ID.3 außerdem mit einem AR-Head-up-Display erhältlich, das zusätzliche Informationen wie Geschwindigkeiten oder Navigation in die Windschutzscheibe einblendet.

MOBILITY NEWS 13

©

© Volkswagen AG

Stadtwerke Münster

LOOPmünster will ohne Ausfall die Software wechseln.

Der Volkswagen-ID.3 im neuen Look

D-TICKET: BLAUPAUSE DER DIGITALISIERUNG DES ÖPNV

BUS- UND BAHNUNTERNEHMEN IN DER TRANSFORMATION

Deutschland ist im Wandel. Infolge der sich immer stärker verändernden Rahmenbedingungen und neuer Ziele – beispielsweise der ehrgeizigen Klimaschutzziele für den Verkehrssektor – treiben die deutschen Verkehrsunternehmen und -verbünde die technische und organisatorische Transformation voran. Die CovidPandemie wirkte bereits wie ein Beschleuniger dieser Entwicklung. Weitere Treiber sind steigende Stromund Kraftstoffpreise, der Fach- und Arbeitskräftemangel bei gleichzeitigem Wandel der Arbeitswelt, das Ziel der Verminderung von Lärm- und Feinstaubemissionen, die Elektrifizierung des öffentlichen Verkehres auf Schiene und Straße, der Umbau der Städte für eine bessere Lebensqualität und eine höhere Verkehrssicherheit – und nicht zuletzt die Ausbauziele für Bus und Bahn selbst. Manche Faktoren sind zugleich Folge anderer Entwicklungen und wirken ihrerseits dynamisch auf andere Prozesse. Das bekannteste Beispiel dieses Wandels ist die Einführung des Deutschland-Tickets mit all seinen Folgen – und in digitaler Form. Denn eine Lösung für vieles liegt oftmals in der Digitalisierung der Prozesse.

Es ist in der Regel so, dass es bereits digitale Musterlösungen für die verschiedensten Herausforderungen gibt – allerdings regional unterschiedlich, nicht bundesweit einheitlich. Der ÖPNV ist Teil der Daseinsvorsorge und aus gutem Grunde auf Landes- bzw. Landkreisebene organisiert. Diese Struktur hat viele Vorteile – seit Jahren steigen die Fahrgastzahlen – jedoch den Nachteil, dass Innovationen nicht überall in Deutschland an einem Zielstandard orientiert und im Gleichschritt umgesetzt und finanziert werden. Wer also Digitalisierung möchte, braucht zunächst Homogenisierung über bundesweite Mindeststandards. Auf der Habenseite ist, dass der VDV als Branchen- und

TEXT: Martin Schmitz, Geschäftsführer Technik, Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV)

©

Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e.V.

Fachverband die Standards formuliert und empfiehlt. Auch das Deutschland-Ticket macht es derzeit vor: Der Bund hat die Ausgestaltung im Grundsatz („digital“) vorgegeben und finanziert diese auch anteilig mit den Ländern – diese Lösung kann als Blaupause für andere Bereiche dienen: Die digitale Form für die Kundenseite bedingt digitale Hintergrundsysteme. Wenn also alle Verkehrsunternehmen das Ticket verkaufen können, ob per App oder Chipkarte, dann ist die übliche örtliche Bindung am Fahrkartenautomat oder die regionale App nicht mehr da. Für die Unternehmen birgt dies erhebliche finanzielle Risiken, wenn sie nicht wissen, ob die Tickets auch weiterhin bei ihnen direkt oder bei einer App eines anderen Unternehmens gekauft werden. Für die Einnahmenaufteilung und die Fahrgastzähldaten werden also flächendeckende Daten eines hohen Standards zur Verfügung stehen müssen. Vor der Branche liegt ein Kraftakt, der aber auch starke Synergieeffekte zeitigen könnte.

Beispiel Auslastungsanzeigen und -steuerung von Bus und Bahn: Die Brancheninitiative BRAIN erwartet eine Milliarde zusätzliche Fahrgäste im ÖPNV bis 2030. Es ist aus Sicht der Kundinnen und Kunden, aber auch für die Verkehrsplanung („Reisendenlenkung“) von Vorteil zu wissen, wann die Busse und Bahnen stärker nachgefragt werden – und wann die Fahrzeuge eher leer sind. Für die Fahrgäste bedeutet das Orientierung: Nicht nur die Erwartungshaltung für die Fahrt – aktiver Hinweis via Smartphone – kann an die Wirklichkeit angepasst, sondern der gewählte Wagen am Zug oder auch die Abfahrtszeit flexibel gestaltet werden. Diese Technik sorgt auch im Störungsfall für eine schnellere Kommunikation. Erfolgreiche Pilotprojekte gab und gibt es unter anderem in Hamburg, Berlin, im Rhein-Main-Gebiet. Corona führte zu

einem höheren Abstandsbedürfnis unter den Fahrgästen und so zu einer zusätzlichen Dynamik, der VDV empfahl seinen über 640 Mitgliedsunternehmen eine stärkere Nutzung dieser Systeme. Jedoch: Aufgrund der Dynamik und aufgrund von Förderprogrammen, die unterschiedliche Ansätze voraussetzen, sind viele lokale Lösungen entstanden, die nun technisch wieder zusammengeführt werden müssen. Es entsteht finanzieller Mehraufwand für die Integration unterschiedlicher Lösungen auf einen Standard.

Beispiel Echtzeitdaten: Die Bereitstellung von flächendeckenden Echtzeitinformationen bei Bus und Bahn ist weit vorangeschritten. Darauf aufbauend gibt es vielfältige Projekte, welche diese berücksichtigen: SharingAngebote (zum Beispiel Mobility Inside), Zustandsinformation von Rolltreppen und Aufzügen (zum Beispiel bei der KVB in Köln), dynamische Umsteigeinformationen oder die bereits genannte Fahrzeugauslastung. Aber: Die Darstellung der Information ist oftmals lokal unterschiedlich. Wie sollen mehrere Folgehaltestellen an einer Innenanzeige angezeigt werden – von oben nach unten? Andersherum? Wie soll die Wegelenkung an großen Haltestellen gestaltet werden? Wie komme ich in einer U-Bahn-Station zum richtigen Ausgang? Auch hier gibt es mit Blick auf die digitale Abbildung der Infrastruktur und die Pflege der Daten den finanziellen Faktor. Der VDV erarbeitet technische Empfehlungen für eine Harmonisierung des Datenaustauschs.

Wenn die Verkehrswende gelingen soll, muss der ÖPNV in den Städten im Linienbetrieb noch stärker werden – und bis in den ländlichen Raum hinein – mit kleineren E-Bussen, buchbar per App („on demand“), zur echten Alternative zum Auto werden. Das gesamte bestehende Angebot muss dafür digital verknüpft, flexibler und transparenter werden – um für weitere Kundengruppen attraktiver zu werden. Dafür braucht es bundesweit geltende Standards – und die daran gekoppelte Finanzierung. Wie die Innovationen aussehen, zeigen die Unternehmen bereits vor Ort. Darüber hinaus sind Finanzierungen für einen Flächenrollout ohne Sonderentwicklungen bei den Umsetzungen der digitalen Plattformen notwendig.

MARTIN SCHMITZ

ist seit September 2012 Geschäftsführer Technik des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV). Der Diplom-Ingenieur der Elektrotechnik war zuvor seit 1998 bei der Vossloh Kiepe GmbH in unterschiedlichen führenden Positionen tätig, u.a. von 2008 bis 2011 als Geschäftsfeldleiter für elektrische Antriebe für Straßenfahrzeuge und Marketing oder als Mitglied der Geschäftsleitung.

GRUNDSATZBEITRAG 15

„Wer Digitalisierung möchte, braucht zunächst Homogenisierung über bundesweite Mindeststandards.“

URBANER DATENRAUM

TECHNIK UND ORGANISATION ZUSAMMENDENKEN

Im Gespräch mit Dr. Alanus von Radecki, Geschäftsführer des Daten-Kompetenzzentrums Städte und Regionen (DKSR)

Herr Dr. von Radecki, seit rund zwei Jahren gibt es das DKSR –warum eigentlich?

Die Idee hat sich aus der „Morgenstadt-Initiative“ der Fraunhofer-Gesellschaft entwickelt, die ich mehrere Jahre lang geleitet habe. Dabei handelt es sich um ein Netzwerk aus Instituten, Kommunen und Unternehmen, um die „City of the Future“ vorauszudenken. In diesem Rahmen haben wir die Erfahrung gemacht, dass die Entwicklung und Verbreitung innovativer Lösungen in Städten viel zu langsam voranschreitet. Dabei müssen wir bekanntlich dringend die Städte transformieren, um die Energieund Verkehrswende zu schaffen und nötige Klimaanpassungen vorzunehmen. Das ist sozusagen die Kernherausforderung. Es gibt zwar viele gute Ansätze, Pilotprojekte, Reallabore usw. Und es wird durchaus massiv investiert. Aber die Vervielfältigung und Skalierung der Lösungen dauert viel zu lange bzw. sie passiert überhaupt nicht.

Und eine Hürde ist das Thema Daten?

Genau. Ein wesentlicher Grund für die beschriebene Situation ist, dass Datennutzung und -management auf breiter Ebene nicht richtig angegangen werden. Es mangelt einerseits an Grundlagen, wie zum Beispiel Kenntnissen und technologischen Standards, und andererseits an einer adäquaten Organisation, die es der jeweiligen Kommune ermöglicht, auf Daten konkret zuzugreifen und sie mehrwertschöpfend zu nutzen, ohne von Dritten abhängig zu sein. Und genau diese beiden Aspekte haben wir mit DKSR zusammengeführt. Unsere Überzeugung ist, dass es weder ein rein

technisches noch ein rein organisatorisches Problem ist. Vielmehr muss man beides zusammendenken. Unsere Lösung dafür ist eine Open-Source-Datenplattform, die wir Kommunen und kommunalen Unternehmen nach Auftrag zur Verfügung stellen. Wir haben uns ganz bewusst dagegen entschieden, unsere Codes unter Verschluss zu halten, und fungieren offen und rein als Dienstleister. Das ist in dieser Form einmalig. Auch die Gesellschafter-Konstellation ist spannend: Vertreten ist die Fraunhofer-Gesellschaft mit ihrer engen Bindung an Bund und Länder sowie die Deutsche Telekom und zwei mittelständische Software-Unternehmen.

Was hat das DKSR bislang erreicht?

Der Markt für Open-Source-Datenplattformen ist noch sehr klein. Aber in diesem überschaubaren Umfeld sind wir Marktführer. Das haben wir in den zwei Jahren unserer bisherigen Existenz geschafft. Wir haben erste Use Cases mit Kommunen entwickelt, deren Code wir veröffentlicht und zur Verfügung gestellt haben: Den Proof of Concept haben wir also erbracht. Stand Anfang 2023 sind es rund 20 kommunale Partner. Derzeit zünden wir die nächste Stufe, arbeiten unter anderem mit Prag, Porto und Budapest an Lösungen. Wir bewegen uns auf europäischer Ebene.

Die Potenziale kommunaler Datenstrategien sind demnach groß. Wie aber können die Städte den Datenschatz heben?

Im Kern bringen wir datenbasierte Technologie in die Städte. Damit diese funktionieren kann, müssen unsere Auftraggeber jedoch anschlussfähig sein. Das heißt, in Vorbereitung müssen oftmals

16 INTERVIEW

Daniel Boss

Kompetenzen aufgebaut werden, um mit Daten umzugehen. Das ist übrigens nicht zwingend ein technisches, sondern auch und insbesondere ein strukturelles, organisatorisches, rechtliches und finanzielles Thema. Hier unterstützen wir beratend in Sachen Datenstrategien. Dazu gehören Antworten auf Fragen wie: Welche Daten habt ihr überhaupt? Auf welche können wir wie zugreifen? Wo liegen diese Daten und wie holen wir sie aus den Silos? Wer ist dafür aktuell zuständig? Welche Systeme müssen miteinander kommunizieren? Es geht um den urbanen Datenraum, den viele Verantwortliche noch nicht auf dem Schirm haben.

Und wann wird’s konkret?

Möglichst schnell. Wir versuchen bereits im zweiten Schritt, Use Cases zu identifizieren, um die Sache einmal in der Praxis durchspielen und zeigen zu können. Wir haben selten den Fall, dass eine Kommune zu uns kommt und sagt: „Wir hätten gerne ,alles mit Sauce’.“ Für die Berliner Stadtreinigung haben wir eine umfangreiche Analyse und nachfolgend den Transfer durchgeführt, das war aber eine Ausnahme. Statt eines großen Komplettpakets bieten wir in der Regel kleine „Entdecker-Pakete“, wie wir sie nennen. Dabei stellen wir eine Plattform mit Dashboard mehrere Monate lang zur Verfügung und machen parallel vielleicht noch eine kleine Inventur der Organisation.

Können Sie einige Beispiel-Cases nennen?

Für die Stadt Mainz haben wir uns mit der Identifikation von Falschparkern an E-Ladesäulen beschäftigt. Wir greifen die Echtzeitdaten der Ladesäulen und von Parksensoren ab, ein Algorithmus kommt zum Einsatz – und die Mitarbeiter:innen des Ordnungsamts können per Smartphone-App informiert werden, wenn etwas nicht korrekt ist. In Köln haben wir eine Basis für bessere Entscheidungen beim Scooter-Sharing gebaut: Disponenten erkennen auf der Karte, wo das Angebot kaum genutzt wird und können entsprechend reagieren. Sie stellen Roller oder auch Leihräder dort hin, wo die Nachfrage größer ist. In Freiburg, um ein drittes Beispiel zu nennen, verstehen wir inzwischen in Echtzeit, wo viele Menschen mit dem Rad unterwegs sind. In diesem Jahr wird es für uns darum gehen, auch die dickeren Bretter zu bohren. Damit meine ich unter anderem die Analyse von Energiedaten ganzer Quartiere oder das Erstellen von Hochwasser-Prognosen.

Flüsse oder Verkehr kennen keine Stadtgrenzen. Wie läuft die interkommunale Zusammenarbeit auf Datenebene?

Meistens ist es für Kommunen schwierig, die eigenen Daten in eine gemeinsame Datenbank zu stecken. Wir schlagen getrennte Plattformen vor, die miteinander kommunizieren dürfen. Weil Städte nicht in derartiger Konkurrenz stehen wie Unternehmen, ist die Bereitschaft, Ergebnisse miteinander zu teilen, erfreulich hoch. Im Rahmen unserer Urban-Data-Community stellen wir die Codes, begleitet durch umsetzungsunterstützende Formate, zur Verfügung. Nehmen wir das Beispiel Freiburg: Jede Stadt könnte die Echtzeiterfassung des Radverkehrs so schnellstmöglich bei sich anwenden.

Wie groß sind die Vorbehalte gegen ein solches Datenmanagement – Stichwort Datensouveränität?

Aus meiner Sicht wird dieser Begriff in Stadtverwaltungen vor allem als Worthülse genutzt. Denn wenn man nachfragt, was das Gegenüber damit genau meint, wird es meist sehr dünn. Dabei lässt sich mit Datensouveränität echter Mehrwert schaffen, indem Daten zugänglich gemacht werden, die sonst nicht nutzbar sind. Wir haben schlicht ein Kompetenz-Gap in diesem Bereich. Letztlich ist es zudem eine Kostenfrage: Technisch ist es nämlich kein Problem, digitale Verträge mit gewünschten Konditionen an Datensätze zu hängen und so die volle Souveränität über die Daten zu behalten. Doch das ist etwas teurer, als auf ein solches Tool zu verzichten. Aufzuzeigen, warum sich diese Investition lohnt: Das gehört ebenso zu unseren Aufgaben.

Zum Schluss noch eine Frage zu einem Buzzword: Wie realistisch ist die Umsetzung des digitalen Zwillings bei Städten?

Wenn man den digitalen Zwilling als originalgetreues digitales Abbild der Wirklichkeit versteht, wird es ihn vermutlich niemals für Städte geben. Kosten und Nutzen stünden nicht in Relation und einige Abläufe können (zum Glück!) voraussichtlich nie ganz algorithmisch simuliert werden. Der realistische Kompromiss ist ein vereinfachtes 3D-Abbild einer Stadt, in das verschiedene Daten integriert werden. Aus unserer Perspektive wird ein solches System dann interessant, wenn man es für Simulationen nutzen kann. Zum Beispiel: Wie verändern sich Emissionen, wenn man bestimmte Eingriffe vornimmt? Hierzu entstehen aktuell spannende Pilotprojekte.

Vielen Dank für das interessante Gespräch.

© DKSR

ist Leiter des Daten-Kompetenzzentrums Städte und Regionen DKSR. Für die Umsetzung nachhaltiger Innovationen in Städten und Gemeinden arbeitet er seit mehr als zwölf Jahren und hat bereits Städte wie Stockholm, Manchester, Prag und München beraten. Zuvor leitete er unter anderem das Team der Fraunhofer Morgenstadt-Initiative.

INTERVIEW 17

DR. ALANUS VON RADECKI

NEXT LEVEL

„EINE HERKULES-AUFGABE FUR ETABLIERTE HERSTELLER“

© Shutterstock

Im Gespräch mit Prof. Stefan Bratzel, Gründer und Direktor des Center of Automotive Management (CAM)

Herr Prof. Bratzel, in der aktuellen Studie „Die Zukunft der Mobilität“ identifiziert das CAM drei große Innovationstrends. Spitzenreiter bei den Hersteller-Innovationen ist dabei „User Interface“ mit einem Plus von 67 % in den vergangenen fünf Jahren. Was bedeutet das konkret für die Fahrerinnen und Fahrer?

Die Zahl der Funktionen im Fahrzeug hat sich enorm vergrößert. Es ist die große Kunst der Automobilhersteller, diese Komplexität im Auto mit entsprechenden Bedien- und Anzeige-Konzepten so zu reduzieren, dass diese Funktionen im wahren Wortsinn handhabbar sind. Zum Beispiel durch Sprachbefehle oder Touchscreens. Die jeweilige Funktion tritt außerdem erst dann in den Vordergrund, wenn sie auch benötigt wird bzw. sinnvoll ist. Ein Beispiel ist die Anzeige von Tempolimits. Diese Fortschritte beim User Interface sind fast schon zwingend erforderlich, soll der Fahrer nicht durch die Vielfalt neuer Funktionen heillos überfordert werden.

An zweiter Stelle der Innovationen nennt die Studie „Connectivity“ – mit einem Plus von 18 %. Was sind hier die größten Meilensteine der jüngeren Zeit?

Zunächst ist es inzwischen weitestgehend gewährleistet, dass die Kommunikation zwischen Kunde und Fahrzeug gut funktioniert. Das ist die Grundlage. Der Kunde kann sein Portfolio von Diensten, die er außerhalb des Fahrzeugs gewohnt ist, zum Beispiel bestimmte Apps zur Unterhaltung, auch innerhalb reibungslos nutzen.

Nun sehen wir einen Trend hin zur Vernetzung des Fahrzeugs mit dem Umfeld. Ich denke da unter anderem an „Coming home“Funktionen: Das Auto kommuniziert sozusagen mit dem smarten Haus. Das Garagentor wird geöffnet und bei Dunkelheit das Licht eingeschaltet etc.

INTERVIEW 19

„Ich rechne damit, dass wir erst Ende der 2020er-Jahre die nächste Dimension des autonomen Fahrens in größerem Stil erleben werden.“

Daniel Boss

Erstaunlich gering angesichts der medialen Präsenz mutet der Zuwachs von sechs Prozent bei den Innovationen im Bereich autonomes Fahren an. Ein Beleg dafür, dass wir von flächendeckenden Lösungen noch viele Jahre entfernt sind?

Die niedrig hängenden Früchte in diesem Bereich wurden in den vergangenen Jahren schon geerntet. Wir reden ja bei Level 2 davon, dass das System Längs- und Querführung in bestimmten Situationen übernimmt. Das ist in den meisten Segmenten schon umgesetzt. Nun steht das Level an, in dem der Fahrer das System nicht mehr dauerhaft überwachen muss. Hier gibt es auch schon die ersten praktischen Umsetzungen. In den USA braucht man nicht mehr ans Lenkrad fassen. Die neueste S-Klasse bzw. der EQS von Mercedes verfügt über einen Staupiloten, ein sogenanntes Level-3-System, bei dem das Auto die Verantwortung für die Fahraufgabe übernimmt. Der Fahrer kann in dieser Zeit zum Beispiel im Internet surfen oder E-Mails schreiben. Mit solchen Lösungen ist zwar schon einiges erreicht. Jetzt bräuchte es meiner Ansicht nach aber weitere Quantensprünge, um die nächsten Level zu realisieren.

Fehlen vor allem technische oder rechtliche Voraussetzungen?

Beides. Denn auch wenn technologisch schon vieles möglich scheint, gibt es noch Hürden zu nehmen. Ich war im vergangenen Sommer in San Francisco und im Silicon Valley. Die Robotaxis

von GM Cruise haben mich beeindruckt. Doch Schwachstellen sind unübersehbar. So versammelten sich an einer Kreuzung acht bis neun dieser autonomen Taxis und kamen nicht weiter. Das Problem musste schließlich von Menschen manuell gelöst werden. Fazit: Ich rechne damit, dass wir erst Ende der 2020er-Jahre die nächste Dimension des autonomen Fahrens in größerem Stil erleben werden.

Silicon Valley ist ein gutes Stichwort: Wie ist es um die Entwicklung hiesiger OEMs und Zulieferer zu Tech-Unternehmen und Mobilitätsdienstleistern bestellt? Klappt die „Transformation durch Software“?

Das geht sehr viel langsamer, als es sich die Automobilhersteller einst gedacht haben. VW mit seiner verspäteten Software-Strategie steht da sicherlich ein stückweit für die Branche insgesamt. Mit den neuen Fahrzeugarchitekturen tun sich die hiesigen Hersteller deutlich schwerer als mit der E-Mobilität. Es sind schlicht ganz andere Kompetenzen, die nun gefordert sind. Die gute Nachricht ist, dass die Komplexität und die hohe Bedeutung der Aufgabe inzwischen erkannt sind. Aber die Umsetzung wird noch eine ganze Weile in Anspruch nehmen. Da liegt im Übrigen der größte Unterschied zwischen Tesla und den etablierten Playern. Tesla hat das Auto auf die Software gesetzt – nicht umgekehrt. Die anderen Hersteller sehen sich einer „Ko-Ko-Ko-Herausforderung“ gegenüber: Das erste „Ko“ steht für neue Kompeten-

20 INTERVIEW

zen, das zweite für neue Kooperationen, die man mit Tech-Spezialisten eingehen muss. Und das dritte „Ko“ meint Kultur und Organisation – sie müssen ein digitales Mindset entwickeln, um künftig erfolgreich zu sein. Alles in allem ist das eine HerkulesAufgabe, keine Frage.

Sie haben vorhin angedeutet, dass die deutschen Hersteller in Sachen E-Mobilität schon recht gut aufgestellt sind. Allerdings kamen von den rund sieben Millionen batterieelektrischer Fahrzeuge im vergangenen Jahr weniger als eine Million von der VolkswagenGruppe, BMW und Mercedes. Wie ordnen Sie das ein?

Es stimmt. Auf diesem Gebiet sind die genannten Hersteller nicht ganz weit vorne. Fairerweise muss man sagen, dass die Zahlen auch dadurch zustande gekommen sind, weil die chinesischen Unternehmen und Tesla besser durch die Chip-Krise gekommen sind. Aber ja, es ist noch viel Luft nach oben.

Ist Tesla überhaupt noch einzufangen? Oder kann man auf längere Sicht nur hinterherfahren?

Ich rechne schon mit bis zu fünf Jahren, bis der Tesla-Vorsprung eingeholt wird und man den Spieß vielleicht sogar umdrehen kann.

Womit können die deutschen Hersteller denn heute schon punkten gegenüber dem Wettbewerb aus den USA und Fernost?

Wir sprechen ja im Wesentlichen von Premium-Herstellern. Die alten Tugenden wie die enorm wichtige Produktqualität beherrschen sie nach wie vor. Und man darf und sollte auch nicht ihre Innovationskraft unterschätzen. In der Breite der Technologien sind die deutschen OEMs gut aufgestellt. Das Neue ist, dass sie massive Konkurrenz bekommen haben. Aber sie werden nicht von der Bühne verschwinden, davon bin ich überzeugt.

Vielen Dank für Ihre interessanten Einschätzungen.

ist Gründer und Direktor des unabhängigen Forschungsinstituts Center of Automotive Management (CAM) an der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach. Nach einem Studium der Politikwissenschaften an der Freien Universität Berlin und der anschließenden Promotion wurde Bratzel in und um die Automobilbranche aktiv. Hier durchlief der 1967 geborene Wissenschaftler verschiedene Stationen: als Produktmanager bei der Daimler-Tochter smart, als Programm-Manager bei der Telefonica-Tochter Group3G und als Leiter Business Development Automotive beim mittelständischen Softwareunternehmen PTV. Seit April 2004 arbeitet Stefan Bratzel an der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach (bei Köln) als Dozent und Studiengangsleiter für Automotive Management sowie in der Forschung & Beratung als Direktor des ortsansässigen Auto-Instituts CAM. Stefan Bratzel befasst sich in seinen Forschungen mit den Erfolgs- und Überlebensbedingungen von Automobilherstellern und Zulieferern sowie den Zukunftsfragen der Mobilität.

INTERVIEW 21

PROF. DR. RER. POL. STEFAN BRATZEL

© Shutterstock (3)

„In der Breite der Technologien sind die deutschen OEMs gut aufgestellt.“

© Center of Automotive Management

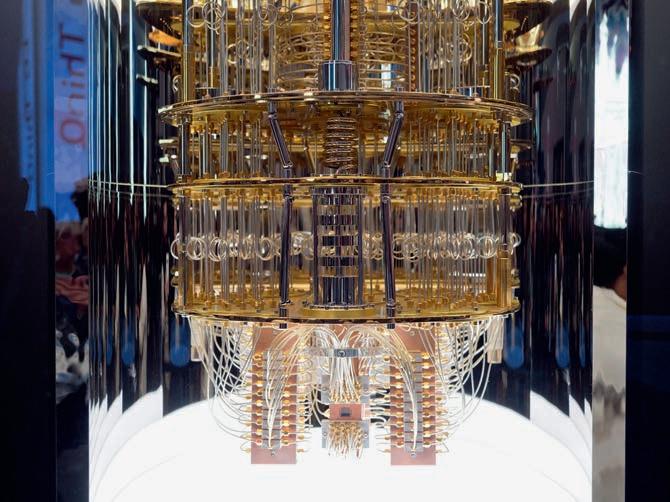

DIE BERECHNUNG DER WELT

WIE QUANTENCOMPUTING EINE NEUE ARA EINLAUTET © Deutsche Bahn AG/Max Lautenschläger

Im Gespräch mit Prof. Sabina Jeschke, CIO Quantagonia

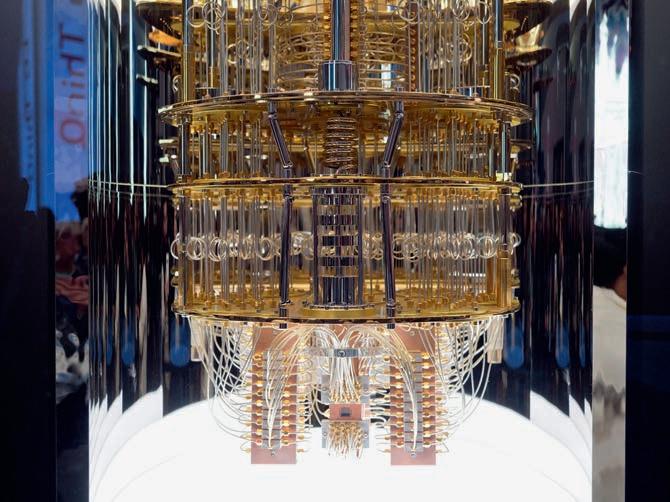

Quantencomputer verlassen das binäre Rechenverfahren der Bits und bilden Quantenzustände (sogenannte Superpositionen) und deren Verschränkungen von Qubits ab, was bedeutet, dass komplexe Berechnungen in Gleichzeitigkeit aller Lösungsvarianten durchgeführt werden können. Diese neue Art zu rechnen wird vielfältige Einsatzgebiete finden, in der medizinischen Forschung, Materialentwicklung und auch im Bereich der Mobilität und Logistik. Worin sehen Sie die prägnantesten Entwicklungskorridore für die Anwendung von Quantencomputing im Bereich Mobilität?

Derzeit müssen wir bei komplexen Systemen, wie der Modellierung von DNA-Faltung, der Modellierung des Weltalls oder einem Klimamodell, sehr viele Vereinfachungen an den Modellen vornehmen, weil wir ansonsten Rechenzeiten erhalten, die in der Größenordnung von 20.000 Jahren liegen würden. Mit Quantencomputern können wir diese Simulationen korrekt rechnen. Anstatt alle möglichen Linearisierungen oder den Wegfall von Effekten zu akzeptieren, bilden wir Systeme in der Komplexität ab, wie sie sich in der Natur darstellen. Digital Twin ist das Schlagwort; und die Ergebnisse der Modellierungen sind direkt verwendbar für die weitere Anwendung.

Zudem werden echtzeitfähige Anpassungen und Optimierungen von Systemen möglich sein …

Genau, dies wäre der zweite Punkt. Schauen wir uns ein System an wie die Deutsche Bahn, mit dem Ziel, einfach einen automatischen Fahrplan zu erstellen – für alle Züge, alle Schienen und alle Bahnhöfe – nur diese drei Teilsysteme, ohne Berücksichtigung der Personaleinsatzplanung oder der Instandhaltung etwa, also sehr vereinfacht. Wenn wir dafür eine optimale Verkehrsplanung machen wollen, dann kommen wir für das deutsche Schienennetz auf Rechenzeiten, die es wohl ermöglichen, den Plan für das nächste Jahr zu erstellen, aber spontane Einflüsse, wie z.B. Störungen, überfordern die Rechnung. Wie muss man das System steuern, um so schnell wie möglich back to plan zu sein? Dazu stehen ungefähr ein bis zwei Minuten zur Verfügung, während die entsprechende Rechenzeit heute irgendwo bei 20, 30 Tagen liegen würde. Deshalb müssen heute solche Entscheidungen von Menschen getroffen werden, die zwar sehr gut ausgebildet sind, aber nur eine lokale Optimierung vornehmen können. Und genau hier könnte man solche Optimierungs- und Simulationsumgebungen nutzen.

INTERVIEW 23

„Perspektivisch werden alle Quantencomputing einsetzen, viele haben das nur noch nicht realisiert.“

Michael Müller

Das schließt auch ein, dass der gesamte Lösungsraum betrachtet wird. Man kann in Echtzeit die Best Solution anstatt der Goodenough-Solution ermitteln.

Genauso ist das. Wenn wir heute ein Optimierungsverfahren laufen lassen, dann wissen wir in der Regel, wie viel Zeit wir haben, um das Ergebnis zu ermitteln oder auch welches Budget wir für die entsprechende Rechnung in einem Rechenzentrum haben. Das führt dazu, dass wir dem Algorithmus eine bestimmte Rechenzeit zur Verfügung stellen. Es könnte sein, dass er in dieser Zeit das globale Optimum findet. Es ist in der Regel aber eine Lösung, die weit weg vom Optimum ist, weil man eben nicht durch den ganzen Lösungsraum durchgehen konnte. Die Konsequenz der Abweichung von Lösung zu Optimum ist „Waste“, also Verschwendung. Es kann den nicht-optimalen Einsatz der Human Resources betreffen. Es kann Waste of Diesel sein, wenn ich nicht die kürzesten Wege finde. Deshalb muss man versuchen, die besten Lösungen zu finden. Algorithmen laufen oftmals nur durch fünf oder zehn oder 20 % des Lösungsraums, wenn überhaupt; hierin steckt also enormes Optimierungspotenzial.

Ist die Fähigkeit zur Echtzeitoptimierung für die Steuerung autonomer Vehikel nicht eine gewisse Grundvoraussetzung, um die Sicherheit und die Funktionalität des Systems zu gewährleisten? Wie wird sich die Entwicklung von Quantencomputing auf den Bereich des autonomen Fahrens auswirken?

Wir werden in Simulationsumgebungen, in denen echte und auch synthetische Daten einfließen, Testszenarien in einer viel größeren Breite und Geschwindigkeit rechnen können. So können Situationen, Welten, Städte konstruiert werden, um das autonom fahrende Auto mit immer neuen Entscheidungen zu konfrontieren. Damit können wir die Trainingsszenarien in einer unglaublichen Weise erweitern.

In der (subsymbolischen) KI gibt es zwei große Stränge: Die datengetriebenen Verfahren (supervised, unsupervised) und den Bereich des Reinforcement, der wie „Blinde Kuh“ funktioniert. Man tastet sich hierbei an die Lösung heran, was dazu neigt, am Anfang sehr langsam zu sein. Wenn ich so einem komplexen Sys-

tem erlaube, alles auszuprobieren, dann probiert es auch alles aus – und damit auch einen Haufen Unsinn. Daher steigert es sich erst sehr langsam zu einem guten Ergebnis. Deshalb nutzt man Reinforcement-Verfahren heute nur in speziellen Kontexten. Wenn ich aber diese frühe Lernphase vorneweg massiv abkürzen könnte, einfach weil das System viel schneller rechnet, dann gewinnen diese Verfahren enorm an Bedeutung. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, denn für Reinforcement brauche ich keine Daten. Also fallen auch die ganzen Themen wie Privacy Issues, Verfügbarkeit von Daten und Anonymisierung weg.

Ich nehme an, es wird ein Netz aus Quantenrechnern geben, zu deren Ressourcen ein Cloud-Zugang aufgebaut wird. Wie ist derzeit der Stand und wie kann man mit den künftigen Quantenressourcen rechnen?

Wir werden voraussichtlich eine große Pluralität von verschiedenen klassischen und neuen Quantenrechnern sehen und gehen davon aus, dass bestimmte Quantenrechner für bestimmte Anwendungen besonders gut geeignet sind. Daher werden wir eine dynamische Rechenzentrum-Orchestrierung brauchen: Die einkommenden Tasks werden analysiert und auf die Rechner geleitet, auf denen sie optimal durchgeführt werden können. Dies geschieht entweder in klassischen Rechenzentren, die mit Quantenrechnern aufgerüstet werden, oder über virtuelle Rechenzentren, die mit Lizenzen der Anbieter arbeiten. Mehrheitlich werden die Rechner in Clouds eingebunden sein, weil in den nächsten Jahren das Tieftemperatur-Quantencomputing überwiegen wird; hier müssen die Rechner auf - 273 ° C gekühlt werden. Perspektivisch, gegen Ende des Jahrzehnts werden wir auch Raumtemperatur-Quantencomputing sehen. Wir gehen davon aus, dass die Tieftemperatursysteme ein Zehntel der Energie heutiger HPCs (High Performance Computer) benötigen und dass die RoomTemperature-Systeme bei ein bis fünf Prozent des heutigen Rechnerverbrauchs liegen werden. Damit spielen Quantencomputer auch eine große Rolle für das Thema „Green IT“.

24 INTERVIEW

© Shutterstock

Der Q System One-Quantencomputer von IBM bei der Consumer Electronic Show CES in Las Vegas im Januar 2020

Dabei wird es branchenspezifische Quantenapplikationen und spezielle Algorithmen brauchen. Wie läuft die Entwicklung dieser Codes?

Quantencomputing basiert auf den Prinzipien der Quantenphysik, die Hardware wird völlig andersartig realisiert; und das bedeutet, dass die alten Programmiersprachen nicht funktionieren und die alten Codes nicht mehr laufen werden. Es machen sich nur wenige klar, dass sie nicht ohne Weiteres ihre alte Simulationsumgebung nehmen und diese einfach auf einem Quantenrechner durchführen können. Prinzipiell gibt es zwei Möglichkeiten, entweder den Greenfield-Ansatz, bei dem man eine komplett neue Anwendung schafft und die veraltete auslaufen lässt. Oder das, womit wir uns in meiner Firma Quantagonia beschäftigen. Wir halten es für einen unnötigen, großen Verlust von Intellectual Property, wenn man alles neu schreiben würde. Das ist auf der Zeit- und Finanzschiene nicht darstellbar, und alte Codes haben auch Vorteile – sie sind nämlich auf Herz und Nieren getestet. Wenn man die Codes neu schreibt, hat man erst einmal alle Bugs dieser Welt. Aus diesem Grund entwickeln wir Lösungen, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz eine Art Translator bilden, der bestehende Codes in Quantum-Codes transformiert. Im Quantencomputer wird anders modelliert. Daher muss man nicht Wort für Wort die Syntax, sondern die Art und Weise der Modellierung austauschen.

Gibt es bereits Pilotprojekte, in denen mit Quantencomputing gearbeitet wird?

Pilotprojekte, etwa bei IBM oder D-Wave, zielen meist auf Optimierungsanwendungen ab, zum Beispiel die Steuerung von Schiffen für die Verteilung von Flüssiggas. Im großen Stil gibt es das insbesondere schon mit Annealern, einer Art Zwischenstufe zu Quantencomputern, weil diese Rechner schon zur Verfügung stehen. Außerdem gibt es natürlich kleinere Use Cases auf den superfluiden Rechnern von IBM usw., bei denen man sich eher mit dem Gesamtsystem vertraut macht und lernt, wie damit umzugehen ist.

Wie können sich Unternehmen mit dieser neuen Technologie vertraut machen?

Verkürzt kann man tatsächlich sagen: Perspektivisch werden alle Quantencomputing einsetzen, viele haben das nur noch nicht realisiert. Wir gehen davon aus, dass 2025 Tieftemperatur-Quantencomputing zur Verfügung steht. Das ist also nicht weit weg, wenn man sich vergegenwärtigt, was für einen großen Change die Technologie darstellt und welche vorbereitenden Tätigkeiten angebracht sind. Ich rate zu einem strategischen Ansatz, der die wichtigsten Fragen beleuchtet: Welche prinzipiellen Use Cases sehe ich in meiner Organisation? Welchen Ökosystemen sollte ich mich anschließen, um mit Partnern offen über Strategien und Change-Prozesse sprechen zu können? Mit welchen Universitäten sollte ich partnern? Habe ich ein Team, mit dem ich dieses Thema konsequent verfolgen kann, sodass ich Personal aufbaue, das zu Quantencomputing sprechfähig ist? Passen meine Governance-Prozesse?

Companies, die eine gute Cloudifizierungs- und Digitalstrategie verfolgen, sind generell besser vorbereitet, denn sie können über die Cloudifizierung schnell auf solche ersten Rechner zugreifen, erste Use Cases rechnen, Proof of Concept machen, sich ins Thema einarbeiten.

Was würden Sie Unternehmen oder Vorständen raten, wie sie sich auf derartige Bewegungen vorbereiten können?

Mit einer sauberen Strategieentwicklung, und zwar jetzt. Man sollte sich die Konkurrenzsituation vergegenwärtigen, die entsteht: Es wird Unternehmen geben, die born-Quantum sein werden. Diese müssen bestimmte Untiefen nie durchlaufen, weil sie von vornherein in die Mitte ein Datensilo gestellt haben und daran ihre Services aufhängen. Wir werden auch sehen, wie Unternehmen beispielsweise Simulationsumgebungen bereitstellen für die Produktion von neuen Komponenten, von neuen Materialien. Und wenn wir jetzt noch dazunehmen, dass durch das ganze Thema Nachhaltigkeit sowieso ein enormer Innovationsbedarf entsteht, wird der Handlungsdruck offensichtlich. Es ist sehr wichtig, Technologiekompetenz im Vorstand aufzubauen, einen Technologie-Scan durchzuführen und die Frage zu stellen, welche Technologien entwickelt werden und sich durchsetzen werden. Als Vorstand selbst dieses Radar offen zu haben, permanent auf neue Entwicklungen zu achten, die Zeitlinie abzuschätzen und sich zu fragen, was das für das Unternehmen und seine potenzielle Konkurrenz bedeutet – das ist die Hauptaufgabe eines Vorstands.

Wunderbar. Ich glaube, damit haben wir diesen Appell gut abgeschlossen. Vielen Dank für das anregende Gespräch.

ist Managerin, Gründerin und Wissenschaftlerin. Seit Januar 2023 verstärkt sie Arthur D. Little als Senior Executive Advisor in der Technologieberatung. Nach über drei Jahren als Vorständin „Digitalisierung und Technik“ bei der Deutschen Bahn AG und einer zwölfjährigen Karriere als Universitätsprofessorin (Berlin, Stuttgart, Aachen) gründete sie im Dezember 2021 das Start-up Quantagonia GmbH. Seit Oktober 2021 ist sie Vorstandsvorsitzende des Startup-Accelerators KI Park e.V. in Berlin. Parallel dazu gründete sie im April 2021 das Start-up Arctic Brains AB in Jämtland/Schweden mit Schwerpunkt auf KI-Beratung und -Entwicklung. Sabina Jeschke ist eine erfahrene Aufsichtsrätin, zuletzt nahm sie im Herbst 2021 das Mandat für Vitesco (Carve-out von Continental) an. Sie hält eine Honorarprofessur der TU Berlin und ist Mitglied des CxO-Councils der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Sabina Jeschke studierte Physik, Informatik und Mathematik, promovierte an der TU Berlin und war für Forschungsaufenthalte am AMES Research Center der NASA in Kalifornien und am Georgia Tech in Atlanta.

INTERVIEW 25

PROF. DR. SABINA JESCHKE

DEN SCHWARM IM BLICK

ECHTZEITDATEN FUR VERKEHRSMANAGEMENT

UND VERKEHRSPLANUNG

© TomTom

Im Gespräch mit Ralf-Peter Schäfer, VP Product Management bei TomTom

Herr Schäfer, die Erfassung und Verarbeitung digitaler Daten gilt als einer der Schlüssel für das Gelingen der Verkehrswende. Wo stehen wir diesbezüglich?

Wir sind diesbezüglich schon sehr weit. Unser Unternehmen etwa kann bis zu 30 % des Echtzeitverkehrs in rund 80 Ländern beobachten. Das liegt an der hohen Skalierbarkeit der Daten und natürlich an der hohen und stetig wachsenden Zahl der rollenden Datenquellen. Dazu tragen Partnerschaften mit Unternehmen aus den Bereichen Smartphone-Apps und Kartenanwendungen, Flottenmanagement-Lösungen und Festeinbauten für Pkw und Lkw bei. Ich habe mal mit 200 Taxen in Berlin angefangen. Inzwischen sind wir bei 600 Mio. Fahrzeugen weltweit.

Wie generieren Sie diese Daten?

Das von uns schon vor vielen Jahren ausgerollte System basiert auf sogenannten Floating-Car-Daten, die im Wesentlichen aus der Navigation und dem Flottenmanagement stammen. Als Marktführer in der Verkehrsinformation ist TomTom in vielen Einbaugeräten zu finden, so bei allen großen deutschen, aber auch anderen europäischen und asiatischen Herstellern. Und aus dieser riesigen Community schicken die Nutzer:innen auch Infos an uns zurück. Wir erhalten so anonymisierte Parameter, wie etwa Geschwindigkeit, Standort etc.

Wo liegt der Hauptnutzen für die Verkehrswende?

Entscheidend für die Verkehrswende ist vor allem, dass sich seit einigen Jahren auch der öffentliche Bereich erkennbar in Richtung Digitalisierung bewegt – damit meine ich vor allem die Bereiche Verkehrsplanung und -management. Im Vergleich zur Industrie ist es zwar noch ein recht schleichender Prozess, aber es geht doch erkennbar voran. Jahrzehntelang hatten die Verkehrsmanagement-Behörden auf die Nutzung von Straßeninfrastruktur gesetzt, um den Verkehrsfluss zu messen, wobei die Daten im Wesentlichen nur auf Autobahnen und großen Hauptstraßen verfügbar waren.

Was genau meinen Sie mit der Infrastruktur?

Ich meine damit die konventionelle Verkehrsmess-Infrastruktur, bestehend aus einer Vielzahl an Kameras, Induktionsschleifen, Infrarotsensoren etc. Darauf ist man heute zunehmend weniger angewiesen, um den Verkehrsfluss zu messen. Eine solche Infrastruktur ist teuer in Aufbau und Unterhalt, außerdem liefert sie längst nicht alle relevanten Antworten. Vor diesem Hintergrund erkennen immer mehr Verkehrsplanungs- und -managementbehörden, dass es ein kollaboratives Modell braucht, und kaufen die entsprechenden Daten bei uns oder beim Wettbewerb ein und verknüpfen diese mit vorhandenen Daten.

INTERVIEW 27

„Einfach neue Infrastruktur zu bauen, ist der falsche Ansatz, weil mit mehr Infrastruktur auch die Nachfrage erhöht wird.“

Daniel Boss

Ohne Angst vor dem gläsernen Autofahrer bzw. Autofahrerin?

Wir von TomTom verkaufen keine personalisierten Messdaten, sondern ausschließlich Ableitungen wie zum Beispiel die Geschwindigkeit. Es geht um kollektive Informationen, nicht um die Daten Einzelner. Wir haben nicht den Fisch im Blick, sondern immer den Schwarm. Das Ziel ist, dass die Community profitiert, zum Beispiel durch weniger Staus.

Welche Behörden nutzen denn schon solche Daten?

Eine der ersten war beispielsweise die Verkehrszentrale Berlin. Die startete das Projekt schon vor mehr als zehn Jahren. In Deutschland nutzen unter anderem auch Düsseldorf und Frankfurt am Main über Partner wie GEVAS und PTV die Verkehrsdaten von TomTom für das Verkehrsmanagement und die Verkehrsplanung. Auch die erst neu gegründete Autobahn GmbH hat das so entschieden: Der Trend zur Nutzung von fahrzeugbasierten Verkehrsdaten ist klar sichtbar. Und das ist nicht überraschend, denn die Vorteile liegen auf der Hand.

Welche sind das denn – neben der von Ihnen genannten Kostenersparnis?

Die so generierten Daten liefern viel bessere Informationen, auf deren Grundlage man viel besser Entscheidungen treffen kann. Wo drückt der Stau in der Stadt XY? Wo habe ich den nervigsten Stau am Morgen? Wie sollte ich meine Maßnahmen planen, um den besten Effekt zu erzielen? Jahrzehntelang basierte die Bundesverkehrswegeplanung auf Induktionsschleifen und Simulationen. Heute verfügen wir über flächendeckende Verkehrsdaten in Echtzeit.

Simulationen sind also überflüssig?

Wenn es um den jeweils aktuellen Status quo geht, ja. Denn die Daten zeigen ja an, wo es gerade läuft im System und wo es hakt. Auch Rückblenden sind damit kein Problem. Simulationen haben jedoch weiterhin ihre Berechtigung, wenn es um Vorhersagen oder konkrete Lösungen geht, um Zukunftsszenarien zu berechnen, z.B. um Baumaßnahmen zur Lösung von Verkehrsproblemen zu bewerten.

Wer jeden Morgen in einer beliebigen Großstadt im Stau steht, wünscht sich vermutlich eine Extra-Spur …

Aber genau das sollte aus Sicht der Verantwortlichen nicht die Lösung sein. Staus entstehen dann, wenn die Kapazität kleiner ist als die Nachfrage. Das lässt sich zu jeder Rushhour oder – auf der Autobahn – während der Ferien erkennen. Einfach neue Infrastruktur zu bauen, ist der falsche Ansatz, weil mit mehr Infrastruktur auch die Nachfrage erhöht wird. Stattdessen muss man sich Gedanken machen, welchen Modal Split man in seiner Stadt haben möchte. Das ist ein politischer Planungsaspekt. Er hat etwas mit der Verlagerung von der Straße auf andere Verkehrsträger zu tun. Und dabei können wir mit unseren Daten auch helfen:

Wir machen verständlich, wo die größte Verkehrsnachfrage besteht und wo die „Bottlenecks“ liegen. Dafür müssen Sie keinen Rentner mehr an die Kreuzung setzen, der die Autos zählt.

Wir haben bislang nur von Autos als Datenquellen gesprochen. Was ist mit den anderen Verkehrsträgern?

Auch E-Bikes, Scooter etc. werden verstärkt Daten liefern. Wir sehen da gerade eine hochspannende Entwicklung. Insbesondere beim Rad ist das Wachstum phänomenal. In Kopenhagen gibt es schon Projekte zur Verhinderung von Staus – und damit meine ich Fahrrad-Staus …

TomTom und Ampel-Spezialist Swarco kooperieren, um die „My City“-Plattform mit Verkehrsdaten zu versorgen. Was hat es damit auf sich?

Dabei werden Daten zur Verkehrsbeobachtung und Steuerung in Städten genutzt. Die fahrzeugbasierten Verkehrsdaten von TomTom ergänzen dabei die vorhandenen Infrastrukturmessungen vor den Kreuzungen mit wertvollen Zusatzinformationen.

Was passiert, wenn das Straßennetz schlicht und einfach überlastet ist?

Dann lässt sich zumindest noch eine Transparenz schaffen, indem der Stau in Navigationssystemen angezeigt und die voraussichtliche Verzögerung kalkuliert wird. Für den anderen Fall, also wenn es noch Kapazitäten im Netz gibt, können bestimmte Straßen priorisiert werden oder bessere Ausweichrouten-Empfehlungen über die Navigation erfolgen.

28 INTERVIEW

„Wir machen verständlich, wo die größte Verkehrsnachfrage besteht und wo die ,Bottlenecks‘ liegen. Dafür müssen Sie keinen Rentner mehr an die Kreuzung setzen, der die Autos zählt.“

Eine weitere Kooperation wurde Anfang des Jahres verkündet. TomTom gründet zusammen mit Amazon Web Services (AWS), Meta und Microsoft die Overture Maps Foundation unter der Leitung der Linux Foundation mit dem Ziel der Entwicklung interoperabler offener Kartendaten. Worum geht es hierbei konkret?

Die Kartierung der physischen Welt für immer mehr Anwendungsfälle ist eine äußerst komplexe Herausforderung, die keine Organisation allein bewältigen kann. Die Branche muss sich zusammenschließen, um diese Aufgabe zum gegenseitigen Nutzen aller zu bewältigen.

Das Ziel der Overture Maps Foundation ist es, eine qualitativ hochwertige, offene Kartendatenbank aufzubauen, die MappingAnwendungen für eine Vielzahl von Branchen unterstützt.

Konkret geht es darum, ein universelles, offenes Karten-Framework bereitzustellen, das auf einem globalen Standard basiert. Es soll allen Beteiligten den einfachen Datenaustausch ermöglichen und ein Ökosystem etablieren, um Kartendaten auf effiziente Weise gemeinsam zu nutzen.

Dafür definiert die Overture Maps Foundation zum Beispiel ein gemeinsames, gut strukturiertes und dokumentiertes Datenschema und treibt dessen Einführung und Verbreitung aktiv voran. Außerdem wird die Interoperabilität vereinfacht, indem ein System bereitgestellt wird, das Entitäten aus verschiedenen Datensätzen mit denselben realen Entitäten verknüpft. Um auch professionelle Anwendungen unterstützen zu können, wurde ein ausgeklügelter und umfangreicher Validierungsprozess installiert, um Kartenfehler, Brüche und mutwillige Falschmeldungen zu erkennen und sicherzustellen, dass Kartendaten möglichst frei von Fehlern sind.

Die Mission der Overture Maps Foundation entspricht voll und ganz unserer Vision bei TomTom, dass die Welt ein offenes und kollaboratives Ökosystem braucht, um aktuelle, genaue und verlässliche Karten auf globaler Ebene zu erstellen. Dabei ist es wichtig zu verstehen, dass die Overture Maps Foundation kollektiv an einer gemeinsamen Basiskarte bzw. Datenbank mit Kartendaten arbeitet – es ist nicht das Ziel, ein fertiges Kartenprodukt zu liefern. Vielmehr soll Entwickler:innen die bestmögliche Basis geboten werden, um anschließend darauf aufbauend eigene branchen- und fallspezifische Lösungen aufbauen zu können, etwa zur Suche oder Routenplanung, für die Navigation, zur Darstellung von Verkehrsinformationen oder für das digitale Cockpit für Automobilhersteller.

Der besondere Charme des Modells der Overture Maps Foundation besteht darin, dass sie Unternehmen, NGOs, Forscher:innen, Regierungen und anderen Organisationen offensteht und mit jedem neuen Mitglied und Beitragenden sich die Qualität der Datenbank weiter verbessern wird, da sich die Quellenlage ausweitet – und so die Basiskarte automatisch für weitere Anwender:innen und Beiträger:innen interessant wird. TomTom spricht in diesem Zusammenhang von einem Schwungrad, das mit jedem neuen Mitglied an Fahrt gewinnt.

Wie lautet Ihre Prognose: Brauchen wir irgendwann überhaupt noch Ampeln, Schilderbrücken etc.?

Beim flächendeckend autonomen Fahren wäre diese Infrastruktur eigentlich überflüssig: Jedes Fahrzeug wäre mit jedem verbunden, alles wäre synchronisiert. Aber das ist natürlich sehr weit nach vorne geguckt.

Gestatten Sie noch eine letzte Science-Fiction-Frage: Würde die Herausnahme des menschlichen Faktors beim Autofahren, also Drängeln, Spielen mit dem Gas etc., nicht einen besonders großen Klimaschutzeffekt nach sich ziehen?

Wenn wir alle in autonom fahrenden Fahrzeugen unterwegs wären, würde das zutreffen. Dann könnten zum Beispiel an einer Ampelkreuzung viel mehr Fahrzeuge die Grünphase nutzen. Die große Herausforderung dürfte in der Übergangszeit liegen, im Mischbetrieb also. Denn die schon jetzt eingesetzten Abstandstempomaten halten die gesetzlichen Vorgaben strikt ein. Menschen agieren oft etwas forscher, lassen also weniger Lücken im Straßenverkehr. Ein Mehr an solcher Abstandstechnik dürfte also zunächst zu mehr Staus führen.

Vielen Dank für das interessante Gespräch.

ist seit 2021 für das globale Produkt-Portfolio im Bereich Verkehrs- und Reiseinformationssysteme sowie für das Routing bei TomTom verantwortlich. Seit Beginn seiner Tätigkeit bei TomTom im Jahr 2006 war der studierte Elektrotechniker im Unternehmen in verschiedenen Führungspositionen im Bereich der Erforschung und Entwicklung von Navigations- und Verkehrsprodukten auf Basis von GPS-Daten tätig. Schäfer und sein Team entwickelten u.a. das weltweit etablierte Verkehrsinformationssystem für die Navigationssoftware von TomTom sowie Navigationslösungen von Drittanbietern im Bereich der Einbau-Navigationslösungen in Pkw und Lkw, im Flottenmanagement und in Smartphone-Applikationen. Ralf-Peter Schäfer arbeitete in verschiedenen Forschungseinrichtungen wie der Deutschen Akademie der Wissenschaften, dem Deutschen Zentrum für Informatik und dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), bevor er zu TomTom kam.

INTERVIEW 29

RALF-PETER SCHÄFER

© TomTom

VON GROSS ZU

KLEIN UND VON ZENTRAL ZU DEZENTRAL

VIRTUELLE KRAFTWERKE ALS BAUSTEIN IN DER ENERGIEWENDE

30 POLIS MOBILITY

© Shutterstock