UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA a. a. 2019 2020

LABORATORIO DI RESTAURO ARCHITETTONICO B

STORIA DELL’ARCHITETTURA

“Il rilievo della Storia. La ricerca storica e il restauro architettonico” Prof. Salvatore Di Liello

MASSERIA SAN DOMENICO

Via San Domenico, 57 55, Ottaviano, Napoli

Studenti: Chiara Mastrorilli N17/978 Ciro Sepe N17/988

Sommario

Introduzione

Cenni sugli sviluppi urbani delle aree dell’agro nolano e dell’entroterra vesuviano

Ottaviano. La struttura e le potenzialità territoriali

L’evoluzione storica e i caratteri attuali dell’insediamento

Gli aggregati insediativi

Il processo storico di urbanizzazione

Principi e tipologie urbanistiche dei tessuti storici

L'edificazione recente

L’inquadramento territoriale

Caratteri morfologici ed uso del suolo

Masseria San Domenico. Descrizione, storia e trasformazione dell’edificio

Un articolato sistema

Ubicazione e tipologia

Documentazione fotografica

Storia della masseria

Cappella San Domenico

Lo stato attuale

Descrizione spaziale e materica

Degrado e dissesti

BIBLIOGRAFIA

RILIEVO

RESTAURO ARCHITETTONICO B STORIA DELL’ARCHITETTURA

RICERCA

RESTAURO ARCHITETTONICO”

Introduzione

La presente relazione pone ad oggetto di studio la Masseria San Domenico, sita in Ottaviano in provincia di Napoli, alla via che prende il suo nome. Tale fabbricato rientra in quel sistema di complessi edilizi a carattere rustico nel quale coesistono una funzione abitativa ed una funzione produttiva tipica di tale territorio.

Col termine masseria si indica un modo di organizzare lo spazio rurale del passato e, di conseguenza, la vita sociale ed economica delle persone in cui essa vivevano. Le masserie sono nate sul tronco delle ville tardo romane, di cui rievocano la disposizione dei volumi attorno a un comodo e ampio spiazzo interno. Il tempo e la storia hanno reso necessari, in alcuni casi, interventi che hanno modificato architettonicamente le masserie per precise esigenze di carattere politico, economico e sociale. Nessun cambiamento, però, ha offuscato il fascino che emanano queste strutture Colpiscono la funzionalità e la razionalità che predominano nella partitura degli ambienti, la sapiente modulazione di spazi interni ed esterni, la grande armonia e delicatezza con la quale si inseriscono nell'ambiente circostante: segno di un perfetto equilibrio tra uomo e natura e di gusto artistico nelle forme.

Esse rappresentano una preziosa testimonianza storica: luoghi ameni e redditizi su cui ricaddero l’attenzione e gli interessi di aristocratici, benestanti ed ecclesiastici, che mediante l’uso di questi siti, e dei terreni annessi, acquisirono cospicue rendite. Nel corso del tempo i sovrani, dagli Angioini ai Borbone, frequentarono questi luoghi, esaltandone gli aspetti legati al diporto, e talvolta intervenendo con la promozione di progetti di riqualificazione territoriale e sociale come, nel XVIII secolo, l’edificazione di alcune strutture facenti parte del sistema dei Siti Reali borbonici.

In epoca contemporanea tale territorio risente gli effetti dell’industrializzazione e della nascita di una serie di infrastrutture stradali e ferroviarie come l'autostrada Napoli Bari, la Strada Statale 268 e la linea ferroviaria della Circumvesuviana. La deruralizzazione progressiva del territorio vesuviano degli ultimi anni, il conseguente abbandono delle colture tradizionali e l’estesa espansione urbana, ha provocato una profonda modifica degli equilibri socio economici stabiliti e la conseguente alterazione dei caratteri peculiari del paesaggio esistente.

LABORATORIO DI RESTAURO ARCHITETTONICO B STORIA DELL’ARCHITETTURA “IL RILIEVO DELLA STORIA. LA RICERCA STORICA E IL RESTAURO ARCHITETTONICO”

Lo studio del complesso architettonico della Masseria San Domenico è avvenuto partendo da una fase preliminare di analisi, comprendente l’inquadramento territoriale ed urbanistico, il rilevamento dello stato attuale, l’indagine sulla sua evoluzione storica ed un dettagliato rilievo delle sue particolarità, fino a giungere a una fase progettuale atta sia a ripristinare i logorii registrati, sia a valorizzare e rivitalizzare il patrimonio fisico e culturale esaminato.

La tipologia di masseria in esame è di tipo agricolo pastorale. Il corpo principale è formato da due piani e accoglie anche una cappella. Al piano superiore, al quale si accede mediante una scala esterna, è situata l'abitazione del padrone. Al pianterreno si trovano le cantine. Sugli altri lati del cortile sono disposti, senza un ordine ben preciso e su un solo piano, gli ambienti necessari alla vita dell'azienda: i magazzini per il deposito dei prodotti agricoli, le stalle per gli animali da lavoro con le mangiatoie in pietra, i dormitori per i lavoratori stagionali. Sul retro dell'edificio, c'è il "palmento" per il vino, vasca poco profonda adibita alla pigiatura e alla fermentazione dei mosti, e l'aia. Questa è lastricata con "chianche" per recuperare l'acqua piovana che, raccolta in cisterne, veniva utilizzata per bere, per cucinare e per irrigare i campi assieme a quella recuperata dai tetti.

LABORATORIO DI RESTAURO ARCHITETTONICO B STORIA DELL’ARCHITETTURA “IL RILIEVO DELLA STORIA. LA RICERCA STORICA E IL RESTAURO ARCHITETTONICO”

Lungo il versante settentrionale del Vesuvio, esiste un vastissimo territorio che è parte integrante dell’intero comprensorio vesuviano. Si tratta dell’area, contrapposta a quella costiera, che si estende comprendendo quell’insieme di centri come San Sebastiano al Vesuvio, Massa di Somma, Pollena Trocchia, Cercola, Santa Anastasia, Somma Vesuviana, Ottaviano, Terzigno, fino a Trecase e la piana che va da Pomigliano D’Arco a Marigliano, San Gennaro vesuviano e all’agro Nolano. L’intero territorio fu fin dai tempi antichi condizionato dalla presenza del complesso vulcanico Somma Vesuvio, e la sua storia presentò una commistione di elementi posti in un rapporto di contrasto, per cui la presenza dell’uomo si riscontrò già in età preistorica attirato dalle condizioni climatiche ed ambientali eccezionali, collegate all’attività vulcanica che nel corso dei secoli modificò ripetutamente con le varie eruzioni la morfologia dell’area, seppur interrompendo flora e fauna e la vita dell’uomo stessa; eppure dopo ogni eruzione le popolazioni del luogo scelsero di ripopolare le sue pendici, dimenticando il pericolo incombente, ed ogni volta ricrearono un paesaggio sospeso tra la natura e l’artificio, tra il verde dei campi ed il grigio delle colate laviche e così la terra tornò a rifiorire e donare i frutti del suo fertile grembo 1

Nell’ambito dell’entroterra campano, compreso tra il Vesuvio e l’Appennino, è collocato l’Agro nolano, oggi frazionato in più comuni ed ambiti territoriali, un tempo unica grande campagna caratterizzata da fertili terre e da un dolce clima. Il territorio nolano vanta origini antichissime, a partire dagli insediamenti risalenti all’età del bronzo, successivamente abitato dalle più importanti popolazioni italiche (Ausoni, Osci, Etruschi, Greci, Sanniti, Romani); esso si distinse per una precisa individualità territoriale derivata da un complesso di fattori fisici e umani che, agendo simbioticamente, determinarono il conformarsi di particolari caratteristiche socio ambientali. La natura morfologica e topografica del territorio fu apprezzata dai romani soprattutto per le peculiari caratteristiche connesse ad un’organizzazione militare degli spazi, facilitando la misura e le spartizioni previste dalla castrametatio 2 .

1 MARIA IACCARINO, Gli insediamenti dell’Entroterra vesuviano, in I centri storici della Provincia di Napoli: struttura, forma, identità urbana, a cura di Cesare De Seta e Alfredo Buccaro, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2009, p. 277.

2 CIRO RUBINO, Storia di Nola (dalle origini ai giorni nostri), Napoli, Istituto Grafico Editoriale Italiano, 1991.

LABORATORIO DI RESTAURO ARCHITETTONICO B STORIA DELL’ARCHITETTURA “IL RILIEVO DELLA STORIA. LA RICERCA STORICA E IL RESTAURO ARCHITETTONICO”

Cenni sugli sviluppi urbani delle aree dell’agro nolano e dell’entroterra vesuviano

L’intera area geografica gravitante attorno al complesso vulcanico Somma Vesuvio fu interessata da una cospicua fioritura di insediamenti. Tali nuclei residenziali sorsero lungo la costa, mentre le aziende agricole vennero edificate nella zona interna collinare, alle pendici del vulcano e nella piana circostante 3

Fin dal periodo repubblicano l’entroterra vesuviano fu residenza di nobili famiglie romane, le quali, attratte dalla lussureggiante pianura e dai luminosi colli del Vesuvio, stabilirono la propria villeggiatura lontano dal centro urbano e nei dintorni di Nola. Man mano le loro ville e tenute mutarono in possedimenti di famiglia a cui, secondo la prassi romana, diedero il proprio nome 4 .

A partire dalla fine del II sec. a.C. l’area nord orientale del Vesuvio fu legata alla famiglia degli Ottavi, da cui il toponimo Ottajano, e comprese gli attuali territori di Ottaviano, di San Giuseppe Vesuviano e Terzigno, di Somma Vesuviana, che fino al 1803 compresero i casali di Sant’Anastasia, di Pollena Trocchia e di Massa di Somma, parte dei comuni di Boscoreale e Boscotrecase, che furono latifondi di Agrippa, fino a giungere ai confini di Nola. Gli antichi storici come Strabone e Plinio il Vecchio rilevarono la presenza già nella seconda metà del II sec. a.C. di svariati insediamenti e ville a carattere esclusivamente produttivo ai fini della commercializzazione delle merci prodotte, le cosiddette Villae rusticae 5 . Numerosi furono i ritrovamenti che attestarono la vocazione agricola di questi complessi architettonici e rafforzarono l’ipotesi che la nascita delle masserie agricole non fosse un fenomeno che nacque nel periodo medioevale, bensì risalente già all’età romana 6 .

Un vero e proprio assetto amministrativo della zona si andò configurando proprio con la conquista romana, quando, in seguito allo sviluppo delle vie di comunicazione verso l’Urbe e alle varie divisioni centuriali, l’uniformità storico geografica dell’Ager Nolanus venne estesa fino alle valli di Baiano e di Lauro e fino

3 SALVATORE VISONE, Evoluzione urbanistica della piana vesuviana del Somma, in Le Masserie circumvesuviane. Tradizione e innovazione dell’Architettura rurale, a cura di Michele Cennamo, Benevento, Fiorentino Art&Books, 2006, p. 220.

4 ANTONIO NAPOLITANO, L’Ager Nolano. La contea nolana. https://web.archive.org/web/20071006085532/http://www.conteanolana.it/agernolano.htm .

5 SALVATORE VISONE, op. cit., p.217.

6 MICHELE CENNAMO, Le Masserie Circumvesuviane. Tradizione e innovazione dell’Architettura rurale, Benevento, Fiorentino Art & Books, 2006.

LABORATORIO DI RESTAURO ARCHITETTONICO B STORIA DELL’ARCHITETTURA “IL RILIEVO DELLA STORIA. LA RICERCA STORICA E IL RESTAURO ARCHITETTONICO”

alla soglia di Pomigliano e Marigliano7. In epoca romana, quindi, l’insieme dei terreni la cui fertilità fu registrata ed esaltata da autori come Virgilio8, Plinio, Polibio, ricadde nell’area dell’Ager Nolanus, costituendo il lembo meridionale della Piana Campana, compreso tra le pendici del versante orientale del Vesuvio e il Piano di Palma, ovvero la periferia sud orientale, confinante a sud con l’Ager Pompeianus, nell’assetto riconoscibile almeno fino all’eruzione del 79 d.C., e in direzione sud est con l’Agro Nocerino 9

Il processo di lottizzazione e di colonizzazione agricola di questa zona fu favorito dall’applicazione di uno dei primi strumenti di organizzazione del territorio: la “Centuriazione romana”, una pianificazione del territorio da parte dello Stato che, come una sorta di “piano regolatore”, trasformò il territorio mediante la divisione dello stesso in grandi appezzamenti quadrati di 200 iugeri (50 ettari) le centuriae, mediante il tracciamento di incroci di assi ortogonali (limites); le centurie costituirono la base catastale per le assegnazioni di terre da parte dello stato romano e la suddivisione interna delle stesse venne eseguita per ricavare le singole aliquote di assegnazione (acceptae) per mezzo di limites intercisivi10. Questo sistema di organizzazione e controllo da parte dello Stato sulle proprietà fu un modo efficace per intervenire sul territorio con bonifiche, lavori idraulici, disboscamenti, messa a coltura di aree incolte, sistemazione di reti viarie costruzione o ristrutturazione d’impianti urbani e di insediamenti minori. Così si evidenziò il proliferare delle ville rustiche e della tipologia insediativa della villa schiavistica intensiva.

Come riportato dallo studioso Aniello Parma, nel testo L’organizzazione del territorio rurale di Nola in età romana: « […] è verosimile che sotto Vespasiano siano state apportate, con interventi del principe, modifiche nell’assetto territoriale cittadino ed effettuate altre assegnazioni di terre dell’agro a veterani. Tuttavia, è possibile supporre che la prima suddivisione riproducesse probabilmente, anche se solo per grandi linee, gli antichi principali assi di attraversamento della piana nolana: strade, corsi d’acqua, crinali collinari, santuari campestri, e che poi le successive

7 PETRANA MILTENOV, Città e territorio dell’Ager Nolanus in età moderna, in I Centri storici della provincia di Napoli, Struttura, forma, identità urbana, a cura di Cesare de Seta e Alfredo Buccaro, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2009, p. 317.

8 VIRGILIO, Georgiche, libro II, pp. 217 225.

9 ANTONIO DE SIMONE, ricerche e scavi a Somma Vesuviana, in «Apolline 2009, Project vol.1: Studies on Vesuvius’ North Slope and the Bay of Naples», a cura di Girolamo F. De Simone e Roger T. Macfarlane, collana Quaderni della Ricerca Scientifica, 14, Napoli, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, 2009, p. 157.

10 SALVATORE VISONE, op. cit., p.221.

LABORATORIO DI RESTAURO ARCHITETTONICO B STORIA DELL’ARCHITETTURA “IL RILIEVO DELLA STORIA. LA RICERCA STORICA E IL RESTAURO ARCHITETTONICO”

spartizioni si siano allineate, affiancate o talvolta sovrapposte alle precedenti. Nei punti nodali di questa vasta regione rurale sorsero e si svilupparono attivi centri di produzione agricola e commerciali organizzati in pagi. Questo ordinamento del territorio come strumento dell’amministrazione cittadina, di evidente impostazione romana, trova in Nola l’esempio più chiaro, infatti l’importanza persistente della struttura paganica per il controllo delle terre dell’agro nolano, come si vedrà, continuò a sentirsi all’inizio dell’impero come anche nei secoli successivi» 11

Risulta evidente come la piana dell’agro nolano ed il sistema degli insediamenti della fascia pedemontana settentrionale vesuviana, conservi ancora una parte sostanziale del paesaggio rurale, che vede le masserie come capisaldi dell’organizzazione territoriale. Anche il sistema delle masserie e l’uso agricolo del suolo, così come l’impianto dei centri urbani disposti a corona attorno al monte Somma, è in stretto rapporto con la rete centuriata romana, che ha garantito, contemplando anche le opere di regimentazione delle acque torrentizie, il consolidamento dei luoghi abitati centrali del sistema agrario.

In epoca medioevale, a causa della complessa situazione politica, tutta l’area mutò rapidamente, lasciando spazio alla nascita di pantani e acquitrini malsani alimentati dall’acqua che scendeva dai monti del nolano.

Successivamente, a seguito di un periodo di maggiore stabilità politica, in poco tempo, il territorio vesuviano divenne oggetto di un nuovo e più incisivo fenomeno di inurbamento. Ai centri più antichi quali Nola, Ottaviano, Somma Vesuviana, si aggiunsero nuovi villaggi, tra i quali Santa Anastasia (Nostagio) Pollena Trocchia (Latrocla), Massa ed altri minori 12

La proprietà di questi nuovi centri creò non poco scompiglio e, benché tutta la zona facesse parte del demanio Regio e le terre più volte infeudate a favore di famiglie nobili ed istituzioni religiose, vi fu la corsa all’accaparramento e alla tutela dei centri e delle contigue campagne. Il controllo diretto da parte dell’autorità centrale

11 ANIELLO PARMA, l’organizzazione del territorio rurale di Nola in età romana, in «Apolline 2009, Project vol.1: Studies on Vesuvius’ North Slope and the Bay of Naples», a cura di Girolamo F. De Simone e Roger T. Macfarlane, collana Quaderni della Ricerca Scientifica, 14, Napoli, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, 2009, p. 134.

12 ELIODORO SAVINO, L’area Vesuviana in età Tardo Antica: modalità insediative e strutture produttive, cit., pp. 241 247.

LABORATORIO DI RESTAURO ARCHITETTONICO B STORIA DELL’ARCHITETTURA “IL RILIEVO DELLA STORIA. LA RICERCA STORICA E IL RESTAURO ARCHITETTONICO”

napoletana sull’area fece in modo da non consentire che si formassero gestioni troppo lunghe da parte di una stessa famiglia, oltre ad evitare abusi e malversazioni 13

Fino all’XI secolo la zona fu per lunghi tratti interessata dalla presenza di fitti boschi e zone abbandonate ed improduttive, poi lentamente furono nuovamente trasformati in terreno coltivabile grazie al fatto che, cessato il pericolo delle invasioni barbariche, si verificò una ripresa delle attività agricole nei confini del Ducato napoletano e, naturalmente dell’agro nolano14

Nola ed il suo agro conobbero un periodo di pace crescente con l’avvento dei Normanni; infatti, superati i primi tempi dell’invasione, le condizioni dei lavoratori dell’agro nolano mutarono in bene. L’incremento dei lavori agresti ed il conseguente miglioramento delle condizioni di vita dei contadini, risultò evidente laddove, oltre a locazioni dei terreni più a lungo termine, nella stipula dei contratti ottennero benefici mai avuti prima come la proprietà di una parte della terra loro concessa in affitto affinché fosse arbustata e migliorata 15 .

Tutto il territorio fu ancora caratterizzato da una netta distinzione tra i centri dell’area vesuviana interna, con origini molto antiche, e quelli costieri relativamente recenti, ossia sorti tra il XII ed il XVI secolo 16 .

Tra il XV ed il XVI secolo molti centri vesuviani diventarono Università o Municipi , avendo riscattato la loro indipendenza dalla soggezione feudale con il contributo pecuniario degli abitanti, di conseguenza i cittadini si trovavano direttamente inseriti nei processi produttivi e ciò valse la trasformazione in tutti i campi dell’attività economica: per il settore agricolo, in particolare, queste trasformazioni condizionarono la formazione di un nuovo coordinamento fondiario e favorirono lo sviluppo dell’insediamento sparso. Commercianti e professionisti acquistarono buona parte delle estese proprietà feudali e ne affidarono la cura ai contadini che provvidero al dissodamento e alla messa in coltura di parecchie aree incolte 17

SALVATORE VISONE, op. cit., p.220.

CIRO RUBINO, op. cit., p.105.

Ivi, pp 103 105

SALVATORE VISONE, op. cit., p. 222.

Ivi, p.223

Fig.1: G. Moceto, Ager Nolanus, incisione, in A. Leone, De Nola Patria, 1514

All’inizio del XVII secolo, al tempo della reggenza di Pedro Fernàdez De Castro, per opera dell’architetto Domenico Fontana, fu edificata una considerevole opera di ingegneria idraulica e di trasformazione agraria del territorio, i Regi Lagni 18. Questa operazione, unitamente alla prolungata inattività vulcanica, rese possibile la nascita e la fioritura di numerosi casali intorno al Vesuvio e nella piana sottostante.

Nel 1631 l’eruzione del Vesuvio provocò numerosi danni ai centri del territorio: Ottaviano, Somma, Pollena Trocchia, Massa e San Sebastiano furono profondamente devastati, ed i sopravvissuti si spostarono verso la piana vesuviana in direzione Pomigliano, Marigliano, Nola, Palma Campania. Tale evento non bloccò gli sviluppi urbani del territorio, già nel 1688 i territori distrutti contavano pressappoco la medesima cifra di abitanti di inizio secolo 19 .

18 GIUSEPPE F IENGO, Progetti e realizzazioni per il risanamento e lo sviluppo di Napoli e la bonifica di Terra di Lavoro, in Nola e il suo territorio dal XVII al secolo XIX, a cura di Tobia Toscano in «AgerNolanus», Castellammare di Stabia, Somma, 1998, pp. 1 18.

19 MARIA IACCARINO, op. cit., p.285.

LABORATORIO DI RESTAURO ARCHITETTONICO B STORIA DELL’ARCHITETTURA “IL RILIEVO DELLA STORIA. LA RICERCA STORICA E IL RESTAURO ARCHITETTONICO”

Fig.2: M. Cartaro, Regi Lagni, particolare, 1615 31. Biblioteca Nazionale di Napoli http://digitale.bnnonline.it/index.php?it/202/cartografia.

Fig.3: A. Baratta, Campaniae Felicis Typus, particolare, 1616, in G. Barrionuevo, Panegyricus Ill.mo et Ex.m D.n o Petro Fernandez a Castro Lemensium et Andradae Comiti…, Neapoli 1616, p. 134;

LABORATORIO DI RESTAURO ARCHITETTONICO B STORIA DELL’ARCHITETTURA “IL RILIEVO DELLA STORIA. LA RICERCA STORICA E IL RESTAURO ARCHITETTONICO”

Nel corso del XVIII secolo tutta l’area vesuviana subì una serie di nuovi interventi condizionati dalla presenza dei vicini siti reali Tali siti contribuirono in parte alla riqualificazione dei territori circostanti. In particolare intorno alla reggia di Portici, benché già fossero presenti ville e masserie nell’area, come quelle site a Pollena Trocchia, ossia la Villa Capece Minutolo che esisteva già nel XV secolo e l’attuale Villa Caracciolo risalente alla metà del XVII secolo, vi fu un proliferare di costruzioni, portando ad un nuovo confronto tra le tipiche Ville di Delizia sul versante costiero, atte ad appagare il desiderio di fasto e ricchezza della corte napoletana, e sul versante opposto dimore rustiche e masserie, legate alla coltivazione dei fondi agricoli 20

Anche le scoperte archeologiche, a partire dall’antica Ercolano, condizionarono non poco l’interesse dei sovrani, inducendoli ad investire risorse ed energie nelle aree circostanti e catalizzando l’attenzione e gli sforzi di archeologi, studiosi, viaggiatori, collezionisti ed amministratori; ciò, in un primo tempo, risultò funzionale alle strategie politiche del governo, ma poi, paradossalmente, contribuì ad escludere e relegare in una posizione marginale il territorio in esame, sottoposto al versante settentrionale del vulcano e legato alla produzione agricola e all'allevamento di bestiame, che maggiormente si avvicinava al «topos fondativo del romano pastore o agricoltore» 21 .

Inoltre, lungo l’asse che cinge a nord il Vesuvio, rispetto a quelle del lato costiero, i diversi complessi architettonici furono il frutto di ricostruzioni avvenute a seguito dei danni provocati dalle continue eruzioni. Ciò nonostante, il segno evidente del prestigio ottenuto dalle terre vesuviane quale luogo di villeggiatura e svago fu la presenza di masserie di pregio frequentate dalla nobiltà e dagli stessi sovrani durante i loro spostamenti nel regno, sia per motivi politici, sia per motivi legati all’esercizio dell’attività venatoria. Nell’area vesuviana le aree atte a tali scopi furono, in particolare, la caccia del Mauro, Cacciabella a nord est di Ottaiano, e la Real Riserva alla Volla, situata a nord ovest delle pendici di Somma.

sovrani borbonici puntarono la loro attenzione anche alla trasformazione del territorio del regno e non solo di quello più prossimo alla capitale o alle sedi reali.

LABORATORIO DI RESTAURO ARCHITETTONICO B STORIA DELL’ARCHITETTURA “IL RILIEVO DELLA STORIA. LA RICERCA STORICA E IL RESTAURO ARCHITETTONICO”

Nell’entroterra campano si ricordala realizzazione dell’acquedotto per incanalare le acque sorgive di Somma in grandi serbatoi presso Santa Maria del Pozzo e convogliarle a Santa Maria dell’Arco fino a Portici e la sistemazione ed integrazione del sistema dei regi lagni, fattore importante nella determinazione della geografia del territorio22

Le attività di coltivazione e di commercio dei prodotti quali frutta, vino e seta, andò costituendo un cespite economico che contribuì alle migliorie dei campi, all’ingrandimento e all’abbellimento dei giardini delle residenze e così, differentemente dalle campagne meridionali, lucane e calabresi, che soffrirono l’esodo dei proprietari verso la capitale del Regno, la campagna vesuviana garantì ricchezza e si arricchì a sua volta 23 .

L’area a cavallo tra Nola ed Ottaviano fu un territorio nevralgico, costituito da una serie di borgate e contrade, i cui abitanti si distribuirono intorno alle antiche masserie, la Piazzolla, Pozzo ceravolo, Cacciabella, lo Vetraro, Lo Gaudo, Terranova ed altri. Il bosco Gaudo, la zona boscosa, cedua quarciale, che va da Rigaglia, dalla parte di Somma, fino al Pagliarone, luogo di confine con Ottaviano e San Gennaro, in particolare, divenne un’area estesa e contesa tra gli aristocratici, feudatari ed ecclesiastici, nelle cui mani si concentrò il controllo economico, politico e intellettuale. Le dispute sulla definizione dei confini tra Nola ed Ottaviano24 non furono poche, in un’area in cui lo spoglio delle rivele 25 descrisse un territorio di diverse proprietà, con casamenti e comodi, case paliziate, ma privo di un nucleo di abitanti stabili 26

Dall’analisi delle fonti iconografiche come la pianta G. A. Rizzi Zannoni, si evince che alla fine del XVIII secolo il territorio alle pendici settentrionali del Somma Vesuvio risulta in buona parte suddiviso tra i possedimenti dei grandi complessi monastici napoletani, le ville e le masserie della nobiltà locale e napoletana. La 22 Ivi, p.289.

23 SALVATORE VISONE, op. cit., p.224

24 FELICE ROMANO, La terra di Piazzolla nel catasto onciario di Nola, documenti del 1754, Sarno, Tipolitografia Scala, 2016.

25 La rivela era una dichiarazione, fatta sotto giuramento, di tutti i beni che ognuno possedeva, delle rendite che ne derivavano e dei pesi a cui questi beni erano soggetti, nonché della propria qualifica. Sulle rivele si formava il Catasto in cui si riportavano i nomi dei cittadini, la loro professione, i componenti del nucleo familiare, i beni posseduti ed i pesi da cui erano gravati.

26 FELICE ROMANO, op. cit., p.202.

LABORATORIO DI RESTAURO ARCHITETTONICO B STORIA DELL’ARCHITETTURA “IL RILIEVO DELLA STORIA. LA RICERCA STORICA E IL RESTAURO ARCHITETTONICO”

detenzione della proprietà terriera riferisce al clero e ai monasteri e pochi latifondisti che mediante il sistema di enfiteusi concessero le terre per lunghi periodi ai contadini, ovvero il padrone utile che ebbe la facoltà del godimento pieno del fondo con l’obiettivo di migliorarne la redditività e pagare al padrone diretto concedente un canone annuo 27. Le colture più redditizie furono la vite associata alle piante legnose 28, gelsi e alberi da frutta (mele, cotogne, nespole, sorbo); terreni a prato o pascoli vennero fittati ai massari per farvi pascolare il bestiame; le selve ed i boschi cedui querciali o castagneti, oggi il territorio agricolo è ricoperto di nocciole avellane e le noci per l’esportazione nei mercati europei29

Nel corso del XIX secolo numerosi provvedimenti governativi modificarono l’assetto della proprietà e la gestione territoriale: l’abolizione della feudalità, la costituzione dei comuni e le relative organizzazioni, condizionarono lo sviluppo dei centri situati nell’entroterra vesuviano per cui lo sviluppo edilizio degli insediamenti urbani visse una fase di stasi sebbene nel territorio venissero introdotti nel tempo, mediante una serie di opere sia su scala locale che su scala più ampia, elementi nuovi nel rapporto tra i centri vesuviani, l’area circostante e Napoli. In particolare, si ricorda l’apertura di sistemi ferroviari, di stazioni, assi viari di collegamento con e tra i centri vesuviani, e gli interventi per la bonifica idraulica 30 .

Nel 1810 fu stabilito 31 che il territorio nolano, da tempo rientrante nella circoscrizione di Terra di Lavoro con capoluogo Caserta, fosse elevato a centro di Distretto della Provincia di Terra di Lavoro ovvero che nella sopradetta provincia si riconoscesse l’esistenza di un nuovo distretto, avente per capoluogo Nola. Questo era il più importante sia per la popolazione che per la posizione geografica, contava ben 37 comuni, successivamente ridotti con decreto del 17 febbraio1861 per cui dovette cedere 14 comuni alla costituenda Provincia di Avellino.

del paesaggio agrario fu influenzata dallo sconvolgimento dei rapporti di proprietà delle terre in seguito alla ripartizione in massa dei demani ex

Ivi, p.205.

Ivi, p.204.

Ivi, p.202.

MARIA IACCARINO, op. cit , p.290 294.

Decreto num. d’ordine 661 del 08 giugno 1810 Gioacchino Napoleone Re delle Due Sicilie «Bollettino delle leggi del Regno di Napoli» n. 85, p.436.

LABORATORIO DI RESTAURO ARCHITETTONICO B STORIA DELL’ARCHITETTURA “IL RILIEVO DELLA STORIA. LA RICERCA STORICA E IL RESTAURO ARCHITETTONICO”

feudali e dei beni dell’asse ecclesiastico iniziata nel 1860 ed andata avanti per alcuni anni. Dopo l’unità d’Italia la storia di queste terre subì un radicale cambiamento condizionato dalla soppressione e liquidazione dell’asse ecclesiastico32 per cui, nel territorio dove la presenza degli ordini religiosi fu determinante per l’assetto territoriale, l’indomani della soppressone degli stessi, si dovette provvedere alla quotizzazione dei demani comunali: ciascun fondo venne ripartito per quote assegnate a varie famiglie di coltivatori diretti, soprattutto ai nullatenenti, al fine di ridurre disparità economica e sociale 33 Ciò nonostante, l’applicazione delle leggi di eversione ecclesiastica non sortì l’effetto auspicato di una generale privatizzazione, dato che le classi più povere non poterono accedere alle vendite, anzi ne furono escluse a priori, perché nell’ambito della legge di eversione delle terre della chiesa i beni nazionali si poterono vendere esclusivamente ai creditori dello stato, che ovviamente furono i ricchi borghesi o potenti amministratori; per tale ragione si ottenne l’effetto di far ricadere le nuove proprietà nelle mani dei pochi ricchi privilegiati34

Nelle zone rurali, quindi, si assistette alla sostituzione del vecchio feudatario con il proprietario unico. Tale processo, oltre all’erosione del patrimonio terriero della nobiltà e la creazione di un nuovo ceto proprietario di estrazione borghese, ridusse i diritti della collettività sulle terre comuni, escludendo buona parte della popolazione rurale del godimento di alcuni diritti di origine feudale (pascoli, raccolta dei frutti, legnatico). Quotizzazioni di terre demaniali, conciliazioni ed acquisti, contribuirono alla frantumazione e parcellizzazione della proprietà fondiaria producendo, sulle vestigia della centuriazione romana, un regime di campi chiusi 35 rispetto a quello tradizionale dei campi aperti che aveva fino ad allora prevalso. Restando la struttura sociale e le dinamiche di gestione delle proprietà radicata al vecchio sistema feudale si verificò l’inasprimento da parte di contadini che diedero vita al fenomeno del brigantaggio.

32 Regio decreto n.3036 del 7 luglio 1866 in esecuzione della Legge 3848 del 15 agosto 1867.

VINCENZO QUINDICI, Nola e le insorgenze dal 1799 al 1820, in Nola e il suo territorio dal XVII al secolo XIX, a cura di Tobia Toscano in «AgerNolanus», Castellammare di Stabia, Somma, 1998, p. 424.

Ibidem

Un regime di proprietà chiuse, delimitate e sorvegliate nei confini con stecconati, muri, siepi e fossati, che consegue all’affermarsi della proprietà capitalistica, che ostacolerà e contrasterà quelle consuetudini di lavoro e raccolta fino a quel momento applicati, favorendo il diffondersi del sistema di coltivazione a rotazione continua, già presente in altre zone dell’Italia e che rappresentano una fase più avanzata di sviluppo agronomico.

GIUSEPPE PASQUARIELLO, Il paesaggio agrario di Terra di Lavoro nei primi decenni del Novecento, in «Rivista di Storia dell'Agricoltura», XXV, n. 2, dicembre 1985, p. 160.

LABORATORIO DI RESTAURO ARCHITETTONICO B STORIA DELL’ARCHITETTURA “IL RILIEVO DELLA STORIA. LA RICERCA STORICA E IL RESTAURO ARCHITETTONICO”

Nel 1887 venne realizzata la linea ferroviaria Vesuviana per collegare la città di Napoli rispettivamente ad Ottaviano e a Pompei; nel 1902, ricongiunte le due tratte a Poggiomarino, si procedette all’integrazione del percorso mediante il collegamento prolungato fino a Sarno e nel 1904 la nuova struttura di linee venne denominata Circumvesuviana 36

Nel XX secolo le trasformazioni territoriali, le distruzioni e le alterazioni, dovute all’intervento dell’uomo furono sempre più incisive e determinanti per la mutazione del paesaggio agrario in generale e del sistema delle masserie in particolare. La programmazione degli interventi fu ben lontana dal rispettare la vocazione territoriale e la struttura urbanistica, incentrata su un impianto di insediamento agricolo con masserie nel quale l’integrazione tra esso e gli edifici religiosi costituirono l’intero abitato.

L’apertura di industrie lungo l’asse di sviluppo Pomigliano Nola, unitamente alla speculazione edilizia incrementatasi per le plusvalenze fondiarie ed immobiliari, stravolse l’assetto dell’intera area. Il territorio nolano fu un’area di fondamentale importanza, oltre che strategica, per l’articolazione dei rapporti tra l’area napoletana e le aree interne dell’avellinese, ai fini dell’ipotesi di un riequilibrio regionale: dal 1962 l’agro nolano fu assunto nel Piano Territoriale di Coordinamento della Campania come fascia attiva ai margini, ossia di passaggio, tra due diverse condizioni territoriali, differenti realtà sociali ed economiche 37 . Questa visione accese gli interessi di coloro che mossi da mire capitalistiche avanzate cavalcarono l’onda della speculazione fondiaria, sfruttando lo scudo della partecipazione statale ed i relativi progetti di sviluppo industriale come paravento.

Fino agli anni ‘50 del secolo scorso il paesaggio si animò e si affollò, di uomini e di animali, in occasione delle periodiche coltivazioni tradizionali. A partire dal secondo dopoguerra si osservò una repentina riduzione delle superfici agricole a fronte di una forte urbanizzazione a carattere residenziale ed industriale e della costruzione di infrastrutture, quali l’autostrada Napoli Salerno 38

36 URBANO CARDARELLI, MARINO DE LUCA, GUGLIELMO MONTELLA, Per lo sviluppo di un sistema di trasporti nell'area napoletana, Napoli, Fondazione Ivo Vanzi, 1970.

37 VINCENZO MEO, Il sistema delle “masserie” nell’area Pomigliano Nola, in Le masserie circumvesuviane. Tradizione e innovazione dell’Architettura rurale, Benevento, Fiorentino Art&Books, 2006.

38 PETRANA MILTENOV, op. cit., pp. 315 326.

LABORATORIO DI RESTAURO ARCHITETTONICO B STORIA DELL’ARCHITETTURA “IL RILIEVO DELLA STORIA. LA RICERCA STORICA E IL RESTAURO ARCHITETTONICO”

Oggi il Somma Vesuvio è circumvallato da due direzioni principali: la prima costituita dalla strada “regia” (SS18) che collega Napoli con i centri costieri di San Giovanni, Barra, San Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano, Torre del Greco e Torre Annunziata, la seconda, costituita dalla strada statale n° 162 che collega Napoli ai Centri opposti di Cercola, Volla, S. Sebastiano al Vesuvio, Terzigno, Boscoreale, Boscotrecase, Trecase. Da questa seconda direttrice si sviluppano due sub percorsi: il primo che collega i centri di San Sebastiano al Vesuvio, Massa di Somma e Pollena Trocchia, fino a S. Anastasia (collare medio alto); il secondo coincidente con la Strada statale Appia 7bis che collega i centri di Pomigliano d’Arco, Castello di Cisterna, Brusciano, Mariglianella, Marigliano, San Vitaliano, Scisciano fino a Saviano dove si forma una seconda cerniera territoriale che piega l’asse verso la congiungente Piazzolla di Nola, San Gennaro vesuviano e San Giuseppe vesuviano. I collegamenti interurbani fondamentali sono assicurati, in senso perimetrale rispetto al Vesuvio, dalla suddetta superstrada SS268 e, più a monte, dalla vecchia statale 268, mentre quelli trasversali, verso i centri di Nola, San Giuseppe Vesuviano e San Gennaro Vesuviano, sono costituiti da strade di minor rango gestionale 39 .

Tale area, caratterizzata dalla presenza numerosi comuni, presenta una zona prettamente residenziale, una zona a forte vocazione agricola ed importanti siti d’interesse culturale, in gran parte poco valorizzati. È «l’altra faccia del Vesuvio» 40 spesso considerata un mero prolungamento della periferia cittadina, monotona e scarsa di attrattive dal punto di vista culturale ed ambientale rispetto alle ricchezze delle città e delle aree metropolitane.

39 M. CENNAMO, op. cit., p. 65.

40 DOMENICO PARISI, Besbius, l'altra faccia del Vesuvio, in «Summana», n.70, aprile 2010.

LABORATORIO DI RESTAURO ARCHITETTONICO B STORIA DELL’ARCHITETTURA “IL RILIEVO DELLA STORIA. LA RICERCA STORICA E IL RESTAURO ARCHITETTONICO”

I numerosi ed incisivi interventi realizzati nel territorio in esame, hanno portato in parte alla scomparsa e al degrado di particolari complessi edilizi a carattere rurale come le masserie, nascoste nelle campagne, oppure prossime ai centri abitati, una maglia fitta e complessa che necessita di essere riscoperta e valorizzata. Sono stati chiariti i processi e definiti i fattori che hanno generato i tratti distintivi, tipologici e tecnico costruttivi, strutturali e funzionali, nonché l’organizzazione distributiva e la configurazione spaziale degli insediamenti rurali, correlandoli ai comportamenti sociali, economici e culturali del loro stesso utilizzo. Tali strutture furono, nella loro organizzazione più complessa, delle vere e proprie cittadelle agricole autonome, con proprie regole, usi e costumi 41. Dallo studio di questi complessi architettonici ancora presenti sul territorio è possibile desumere le differenti tipologie. In particolare, vi sono degli esempi montani e pedemontani, sopravvissuti in un numero limitato a causa della ciclicità delle devastanti colate laviche collegate all’attività del Vesuvio, ed esempi collocati nella piana, giunte in maggior numero perché protette dal crinale del Monte Somma 42 . Generalmente nella zona pedemontana prevale una tipologia lineare senza corte interna, dovuta alla necessità di adattarsi alla morfologia dei terreni accidentata e acclive 43. Verso la piana vesuviana la struttura cambia in funzione della possibilità di sfruttare superfici più ampie di terreni pianeggianti e della presenza di vegetazione arborea da sfruttare per ricavare elementi costruttivi favorendo la realizzazione di fabbricati grandi, con ampia corte centrale di forma quadrata o rettangolare, solai piani di legno, muratura in tufo e tetti a doppia falda di legno e tegole 44. Riguardo al cortile rustico è possibile individuare tre tipi di disposizioni planimetriche: quella a C, indicando l’andamento dei corpi di fabbrica che delimitano lo spazio centrale su tutti i lati saldandosi al corpo principale; quello ad L, in riferimento al corpo di fabbrica che limita su due lati il cortile e si salda al corpo principale, mentre il quarto lato è delimitato da una parete; quella aperta per cui l’area

limitata

lato

corpo

SETA, L.

MAURO,

ESPOSITO, Caratteri

paesaggio

fabbrica

Ville Vesuviane, Milano, Rusconi, 1980.

vesuviane, cit., p. 259; GIUSEPPE MOLLO E GIUSEPPE

in Nola e il suo territorio dal secolo XVII al secolo XIX

Nolanus, Castellammare

stabia, Somma

pp.407

MARIO DELL’ACQUA, Analisi delle organizzazioni a corte, in «Progetti di Architettura», Salerno, Boccia Editore, 1989, pp. 15 17.

LABORATORIO DI RESTAURO ARCHITETTONICO B STORIA DELL’ARCHITETTURA “IL RILIEVO DELLA STORIA. LA RICERCA STORICA E IL RESTAURO ARCHITETTONICO”

Per quanto concerne la tipologia edilizia, Masseria San Domenico rappresenta un impianto complesso, di grandi dimensioni con forma quadrangolare, ed assolve ad un’organizzazione di spazi e di sistemi funzionali articolati quali il pozzo, la cisterna, il forno, il lavatoio, l’aia. Parte integrante del sistema a corte sono i portali di accesso alla strada e verso i campi, e talvolta al giardino, e il sistema di scale sia interne sia esterne. La masseria San Domanico è attualmente priva di una nuova funzione in quanto ancora oggetto di riqualificazione.

LABORATORIO DI RESTAURO ARCHITETTONICO B STORIA DELL’ARCHITETTURA “IL RILIEVO DELLA STORIA. LA RICERCA STORICA E IL RESTAURO ARCHITETTONICO”

Ottaviano. La struttura e le potenzialità territoriali L’evoluzione storica e i caratteri attuali dell’insediamento

Fig. 5: Carta Topografica Programmatica Regionale scala 1:25000 1989. Stralcio

I caratteri insediativi del territorio comunale di Ottaviano si presentano piuttosto disomogenei, in primo luogo denotando una diversità tra alcune sue parti ben riconoscibili: la “parte alta”, costituita dalle pendici del Monte Somma, ancora caratterizzate da una condizione prevalentemente naturale per la conformazione del suolo e per le tipologie della vegetazione; la “parte centrale” (che in concreto si estende, lungo alcune strade, fino ai confini comunali, come nei casi di Zabatta e San Gennarello), occupata dagli aggregati insediativi variamente configurati secondo le epoche di impianto, le tipologie edilizie e le destinazioni funzionali prevalenti; la “parte esterna”, costituita dai segmenti residui delle aree agricole

DI RESTAURO ARCHITETTONICO B STORIA DELL’ARCHITETTURA “IL RILIEVO DELLA STORIA. LA RICERCA STORICA E IL RESTAURO ARCHITETTONICO”

pedemontane e del «piano vesuviano», quasi tutti erosi o intaccati dalle disordinate edificazioni recenti. In tutte e tre le situazioni citate si rintracciano valori storico architettonici e, insieme, criticità ambientali.

Il tessuto del centro storico è racchiuso tra le pendici scoscese del Vesuvio, che ne costituisce lo sfondo paesaggistico, e la linea ferroviaria circumvesuviana che attraversa il territorio comunale separandolo in due parti. Tale centro storico contiene al suo interno una zona più antica che si articola intorno al Castello, ultima propaggine dell’insediamento verso le pendici del Vesuvio. Gli ampliamenti più recenti di esso si sono andati sviluppando, invece, prevalentemente sul lato opposto al vulcano, lungo via Roma, ai due lati della linea ferrata.

L’insediamento di San Gennarello, prevalentemente edificato ai lati di Via Pappalardo Via di Prisco, è caratterizzato anch’esso da un nucleo di più antico impianto, più compatto e situato nella parte più a Sud, al confine con il comune di San Giuseppe Vesuviano, e da una parte più recente, frammentata e dispersa, con regole di impianto meno chiare, prevalentemente sviluppatasi sui percorsi ortogonali di connessione con il centro storico, come via Vecchia Sarno. A Nord tale insediamento è delimitato dalla Strada Statale 268 che, in un tratto, presenta un tracciato parallelo a quello della ferrovia Alta velocità. Esiguo sviluppo insediativo, prevalentemente di tipo lineare, si è avuto infine nella zona di Zabatta, dove sono situati aggregati edilizi con caratteri insediativi ancora oggi fortemente rurali, addensatisi lungo la strada di confine con San Giuseppe Vesuviano46

Le grandi infrastrutture per la mobilità, in particolare la linea ferroviaria della “circumvesuviana”, la linea ferroviaria FS e la superstrada (variante SS 268), costituiscono, dunque, una serie di barriere urbanistiche che interrompono la continuità del territorio e degli stessi insediamenti, penalizzandone fortemente le potenzialità di integrazione e di riequilibrio prestazionale.

LABORATORIO DI RESTAURO ARCHITETTONICO B STORIA DELL’ARCHITETTURA “IL RILIEVO DELLA STORIA. LA RICERCA STORICA E IL RESTAURO ARCHITETTONICO”

Gli aggregati insediativi

L'attuale articolazione degli aggregati insediativi nella “parte centrale” del territorio di Ottaviano presenta una struttura non chiaramente identificabile, poiché all'impianto storico si è sovrapposta, soprattutto negli ultimi decenni, una molteplicità di episodi urbanizzativi che, con differenti intensità, configurazioni e regole localizzative (o talvolta semplicemente in assenza e in dispregio di qualunque regola), hanno interessato quasi l’intero territorio comunale investendo le aree extraurbane ad est della strada statale n. 268, le zone ai margini della stessa arteria, le aree adiacenti agli insediamenti preesistenti.

LABORATORIO DI RESTAURO ARCHITETTONICO B STORIA DELL’ARCHITETTURA “IL RILIEVO DELLA STORIA. LA RICERCA STORICA E IL RESTAURO ARCHITETTONICO”

Nella configurazione complessiva emergono ancora i due nuclei insediativi storici, per la riconoscibilità delle regole di formazione sulle direttrici viarie che sin dalle origini hanno supportato l'organizzazione territoriale del sistema insediativo vesuviano, anche se il loro ruolo strutturante appare oggi quasi annullato dalla casualità dei nuovi insediamenti.

Il processo storico di urbanizzazione

Il territorio di Ottaviano ospitò insediamenti fin da epoca molto antica. Prima dei Romani vi erano insediate comunità osche. In epoca romana fu un borgo di case all'interno di un vastissimo possedimento (praedium Octaviorum) appartenente alla gens Octavia, la famiglia dell’imperatore Augusto che, come molte altre famiglie nobili romane, si stabilì nell’Ager Nolanus quando il dittatore Lucio Cornelio Silla, dopo il 90 a.C., vi fondò una colonia, scegliendo come luogo di villeggiatura le saluberrime pendici del Vesuvio. Proprio l’imperatore Augusto, che trascorreva la sua villeggiatura autunnale nel praedium paterno, come descritto da Tacito nel I libro degli Annales, avrebbe dato alla località il nome di Octavianum. Il borgo crebbe di importanza: Augusto diede a Ottaviano gli onori di Municipium, già spettanti a Nola, Napoli e Pompei in forza della legge Julia del 90 a.C. . Vi si moltiplicarono poi ville rustiche, i cui resti sono ora oggetto di studi e ricerche. I resti dell'epoca romana furono sepolti dalle successive eruzioni del Vesuvio, ma ruderi e tombe sono stati rinvenuti negli scavi in varie parti del paese.

Poco prima dell'anno 1000 Octavianum mutò nome e fu chiamato Ottajano (questo nome durò fino al 1933 quando nel bimillenario di Ottaviano Augusto fu modificato in Ottaviano). In età medievale fu eretto un castello: se ne ha documentazione in età angioina ma già nell’XI secolo se ne può ipotizzare l’esistenza in rapporto alla notizia di una visita di Gregorio VII. Ai suoi piedi si sviluppò un aggregato insediativo (la “terra”) del quale facevano parte anche la piccola chiesa detta “dei de Rosa” e la chiesa di S. Giacomo (al cui posto fu poi riedificata nel XV secolo la chiesa di S. Michele). Vari Signori e Baroni ebbero in possesso la città.

Nei secoli successivi il centro abitato si ampliò verso valle. Anche i toponimi ci danno indicazioni sul processo: i rioni dell’Annunziata e di “piediterra” proseguirono l’insediamento sulla dorsale a valle del castello, poi si iniziò l’urbanizzazione di un altro crinale parallelo più a nord. Chiese e conventi, da un lato, e palazzi gentilizi, dall’altro, costituivano i poli intorno ai quali si organizzavano i tessuti insediativi: fu nei secoli XVI

LABORATORIO DI RESTAURO ARCHITETTONICO B STORIA DELL’ARCHITETTURA “IL RILIEVO DELLA STORIA. LA RICERCA STORICA E IL RESTAURO ARCHITETTONICO”

e XVII che se ne ebbe la massima fioritura, in coincidenza con l’acquisto del feudo da parte di un ramo della famiglia dei Medici. Una nuova epoca iniziò, infatti, quando don Ferrante Gonzaga, nel 1567, cedette Ottaviano, per la somma di 50.000 ducati, a Don Bernardello dei Medici, cugino del granduca Cosimo I e fratello del futuro Leone

XI. Il feudo, prima signoria e quindi principato, rimase in possesso di questa famiglia fino al 1860 (anno in cui fu abolito il feudalesimo) e comprendeva anche gli attuali comuni di Terzigno e di San Giuseppe Vesuviano. Tra il 1690 e il 1815 il feudo si allargò fino a comprendere anche gli attuali comuni di Sarno, Striano e Poggiomarino dopo che Giuseppe I de' Medici acquistò dai Barberino il ducato di Sarno diventando così Principe di Ottajano e Duca di Sarno.

Le vicende del centro abitato furono più volte condizionate dall’attività vulcanica del Vesuvio, con distruzioni e ricostruzioni. Nella piana gli insediamenti rurali avevano vissuto una prima fase di notevole espansione nel ‘600, a seguito del trasferimento in luoghi più sicuri di molte famiglie colpite dagli effetti fisici e psicologici delle eruzioni, specie di quella del 1631. Fra tali frazioni rurali alcune divennero poi comuni autonomi (Alli Boccia, poi S. Giuseppe Vesuviano; Terzigno); altre, come San Gennarello, restarono nel territorio comunale di Ottaviano. La città, in modo particolare, fu quasi completamente sepolta dalle ceneri delle eruzioni del Vesuvio del 1631, 1779 e 1906. Secondo William Hamilton, durante la prima e la seconda eruzione poco mancò che Ottaviano "venisse sepolta come Pompei"; e così anche nella terza eruzione, come testimoniò Matilde Serao chiamandola proprio "la nuova Pompei": la opulenta Ottajano fu quasi completamente distrutta dalla cenere e dal lapillo e anche il tetto della Chiesa Madre di San Michele Arcangelo crollò, fortunatamente senza uccidere nessuno.

LABORATORIO DI RESTAURO ARCHITETTONICO B STORIA DELL’ARCHITETTURA “IL RILIEVO DELLA STORIA. LA RICERCA STORICA E IL RESTAURO ARCHITETTONICO”

Fig. 6: G.Orlandi, Vero disegno dell'incendio nella montagna di Soma altrimete detto mons Vesuvii distante da Napoli sei miglia a 16 di Decemb. nel 1631, Bibliothèque nationale de France

Dalla nota al lato, tra le aree maggiormente colpite dall’eruzione è citata Ottaiano. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55004964r.r=vesuve.langEN

Fig. 7: F. Geri giardiniere maggiore di Sua Maestà Siciliana, Veduta del Monte Vesuvio dalla Parte di Mezzogiorno con la nuova bocca fatta all'Atrio del Cavallo, 1750 1780. Muséum national d'histoire naturelle (Paris) Direction des bibliothèques et de la documentation.

Bosco di Ottaviano (F) e il Casino del Sig. Principe di Ottaiano detto del Bosco (G). https://bibliotheques.mnhn.fr/medias/doc/EXPLOITATION/IFD/MNHN_IC_KR93/

LABORATORIO DI RESTAURO ARCHITETTONICO B STORIA DELL’ARCHITETTURA “IL RILIEVO DELLA STORIA. LA RICERCA STORICA E IL RESTAURO ARCHITETTONICO”

Alla fine del ‘700 il capoluogo aveva raggiunto un’estensione cospicua, fino alla strada

già avevano iniziato a sorgere edifici connessi

Principe).

Fig. 8:

di Napoli delineato per ordine

Antonio Rizzi Zannoni geografo di

1812. Stralcio Tav. 14_03, Tav.14_05.

Composite

Alla

dell’800

ferrata e la costruzione delle prime industrie

all’economia dell’area, che aveva ristagnato

costruzione della “circumvesuviana” nel primo ‘900

di questo territorio.

‘700 e

l’esplosione di edificazioni

frazione. Analoghi

effetti dequalificanti si produssero anche nell’intorno del capoluogo, pur senza riuscire a cancellarne l’antico impianto.

Fig. 10: Foto aerea. Fotogramma: 16, Strisciata: 15, Foglio: 185. Quota: 3700. 10 07 1943 Istituto Geografico Militare

Fig. 11: Foto aerea. Fotogramma: 4326, Strisciata: 94, Foglio: 185. Quota: 4400. 23 06 2003 Istituto Geografico Militare

LABORATORIO DI RESTAURO ARCHITETTONICO B STORIA DELL’ARCHITETTURA “IL RILIEVO DELLA STORIA. LA RICERCA STORICA E IL RESTAURO ARCHITETTONICO”

Principi

tipologie

tessuti storici

I due nuclei insediativi del capoluogo e di San Gennarello si presentano oggi alquanto estesi, anche se originariamente solo il primo si configurava già due o tre secoli fa come un insediamento compatto, strutturato su grandi isolati compositi di forma allungata, condizionati variamente dall'andamento acclive del suolo, mentre il secondo, di dimensioni enormemente più contenute, si sviluppava linearmente lungo la viabilità nel territorio agricolo a quote più basse.

Il tessuto storico del capoluogo conserva, a meno di alcuni interventi di sostituzione o di integrazione, l'impianto urbanistico originario, centrato su isolati grandi e di forma irregolare assimilabili prevalentemente a forme quadrangolari nell'area posta alle spalle dell'attuale municipio e triangolari nell'area opposta disposti ordinatamente su una maglia viaria orientata secondo direzioni parallele e trasversali alle linee di massima pendenza.

Gli isolati hanno un'articolazione interna complessa, derivante dall'aggregazione di tipologie a corte intorno a spazi alberati di estensione contenuta

coltivati prevalentemente ad agrumi. Sono frequenti gli isolati di forma allungata, ma sono anche presenti, nelle fasce orientali, isolati più estesi di forma quadrangolare con un'organizzazione dell'edificato e degli spazi cortilivi più articolata. Nei cortili, grandi e piccoli, sono frequenti i pozzi, talvolta aggregati con i lavatoi, le scale esterne e, in qualche caso, i ballatoi scoperti.

Le cortine edilizie, formate da piano terra e primo piano, sono costituite generalmente da edilizia "minore" di interesse storico ambientale, ma sono anche presenti edifici di maggiore consistenza e pregio architettonico. L'edilizia, soprattutto quella seriale "minore", si presenta ristrutturata, con alterazioni degli elementi tipologici originari, o se inalterata appare fortemente degradata. Le scale esterne in alcuni casi sono rifatte, con ringhiere in metallo, o inglobate nella costruzione in seguito alla realizzazione di superfetazioni o nuovi manufatti. Il basamento degli edifici sulla strada è a volte ricoperto di piastrelle.

Gli accessi ai cortili, quando non sono chiusi con recinzioni o portoni in metallo, presentano due soluzioni prevalenti: mediante un androne, che a volte conserva l'originaria pavimentazione in basoli, o con immissione diretta nel cortile, della originaria recinzione conservandosi in alcuni casi solo gli archi di ingresso. Generalmente la pavimentazione nei cortili non c'è più o è stata sostituita con battuti in cemento o pietrisco e cemento. Frequenti sono i sopraluci sui portoni, di forma ellittica, tonda o semicircolare, in quest'ultimo caso con raggiera in ferro.

Nei palazzi signorili sono spesso conservati i balconi originari con ringhiere e sostegni delle solette in ferro lavorato ed elementi decorativi delle facciate e delle aperture.

Le strade sono prevalentemente strette, con forte pendenza e con scorci visuali verso il Somma Vesuvio, generalmente pavimentate con antichi basolati o blocchetti di pietra vesuviana (che a volte presentano una fascia centrale di basoli). Sono frequenti le piazzette e gli slarghi che arricchiscono la sequenza spaziale dei percorsi. In alcuni punti, dalle strade partono delle scalinate che svolgono una funzione di raccordo e di distribuzione all'edilizia posta ad una quota superiore a quella della strada; a volte tali scalinate appaiono abbandonate, essendo stati realizzati accessi alternativi per le abitazioni. Si riscontra anche la presenza di sottoportici di collegamento, mentre sono abbastanza frequenti archi di contrasto fra cortine che si fronteggiano.

LABORATORIO DI RESTAURO ARCHITETTONICO B STORIA DELL’ARCHITETTURA “IL RILIEVO DELLA STORIA. LA RICERCA STORICA E IL RESTAURO ARCHITETTONICO”

Spesso sulla strada prospettano i muri di recinzione dei giardini posti, talvolta, ad una quota superiore. Sono costituiti da pietre irregolari di materiale lavico o in blocchi di tufo, squadrati o irregolari, ma con tessitura orizzontale. Vi è una presenza diffusa anche di muri con materiali misti, tufo e pietra vesuviana.

Il nucleo storico di San Gennarello presenta, come si è accennato, un'organizzazione insediativa prevalentemente lineare. Anche qui è riconoscibile l'origine rurale rappresentata dalle tipologie a corte, che in diversi casi, tuttavia, sono organizzate su spazi scoperti di maggiore ampiezza, resa possibile probabilmente sia dalla minore pendenza del suolo che dallo stesso impianto organizzativo costituito, in prevalenza, dalla presenza di una sola fascia di edificato su ciascun lato della strada, ma con edifici di varia consistenza (anche rilevante, talvolta) lungo le cortine. All'interno di alcuni cortili sono stati aggiunti o sostituiti edifici di recente realizzazione.

L'edificazione recente

È possibile tenere almeno in parte distinte le espansioni realizzate in adiacenza ai nuclei storici e quelle prodotte nelle aree un tempo extraurbane. Le prime sono realizzate in continuità spaziale con le formazioni preesistenti, a volte occupando spazi residuali lungo le strade, più frequentemente realizzando nuovi estesi fronti edificati, costituiti da edifici di diversa tipologia senza alcuna coerenza morfologica con i tessuti storici. Gli edifici nuovi, ai margini del tessuto storico, o quelli di sostituzione o di radicale ristrutturazione si presentano generalmente incoerenti per tipologie e materiali: si tratta generalmente di palazzine di 2 3 piani con uno stretto spazio scoperto di pertinenza sul lato della strada, delimitato mediante muretti bassi con soprastanti recinzioni metalliche.

Nelle addizioni più estese si rilevano diverse tipologie insediative, da quelle impostate su una maglia strada elementarmente ortogonale, a quelle realizzate su strade di lottizzazione parallele che dalla viabilità principale si estendono verso il territorio agricolo terminando spesso senza sbocchi in altre strade, fino agli insediamenti connotati da assoluta casualità.

La densità edilizia è generalmente maggiore in prossimità dei nuclei storici, minore e/o discontinua nelle fasce più marginali e frammentate.

Nel territorio che una volta aveva condizioni e caratteri extraurbani, il disordine localizzativo e la dispersione delle edificazioni recenti sono ancora maggiori. Gli interventi degli ultimi decenni hanno determinato, più che una diffusione di singoli edifici, una proliferazione di aggregati edilizi di diversa densità e tipologia che si susseguono nelle diverse direzioni lasciando intervalli di territorio non edificato più o meno estesi. Grappoli di edificato di varia consistenza e dimensioni si agganciano alle strade principali e secondarie relazionandosi con esse unicamente in riferimento all'accessibilità più elementare.

Un’altra notazione essenziale riguarda la localizzazione delle sedi di attività e funzioni non residenziali. Anche sotto questo profilo non è stata seguita alcuna logica se non quella elementare e casuale del vantaggio privato più immediato: accade così che impianti industriali, opifici ed officine, depositi, grandi sedi commerciali, sedi di servizi privati anche di forte capacità polarizzante siano ubicati nel tessuto residenziale, serviti da viabilità insufficiente per dimensioni e/o inadeguata per caratteristiche, privi di spazi specifici di servizio e pertinenza. Ne risultano non soltanto effetti di disordine morfologico, ma pure di congestione della circolazione con conseguenze disastrose in termini di degrado ambientale. Anche la realizzazione delle attrezzature pubbliche ha seguito criteri per molti versi analoghi, sì che oggi molte di esse (dal campo sportivo a svariate scuole) sono ubicate in localizzazioni carenti di spazi scoperti e parcheggi adeguati e privi perfino di collegamenti stradali sufficienti, circostanza questa ultima che aggrava drammaticamente le condizioni di vulnerabilità complessiva della comunità locale in rapporto ai rischi sismico e vulcanico ed alle normali logiche programmatiche di protezione civile.

L’inquadramento territoriale

Il PTC adottato dalla provincia di Napoli (2016) colloca il comune di Ottaviano nel Sistema Territoriale di Sviluppo Vesuviano interno, che si distingue in sistema Vesuviano nord (da Somma a ovest) e sistema di S. Giuseppe Vesuviano (da Ottaviano a est) 47 . Questo comprende il sistema insediativo pedemontano a est e sud est del Somma Vesuvio con gli insediamenti sviluppatisi a corona lungo le pendici del vulcano, interessati negli anni più recenti da fenomeni di crescita che hanno portato a saldare i centri lungo la viabilità principale e ad incrementare le aree di diffusione insediativa.

Fig. 14: Schema delle centralità urbane attuali Tav. A.01.0 Organizzazione del territorio attuale. Stralcio. Piano Territoriale di Coordinamento Città Metropolitana di Napoli

L’area vesuviana interna, nei primi decenni del secolo, si configurava come un territorio paesaggisticamente omogeneo, in cui si articolava un sistema di centri di media e piccola dimensione, collegati da un’unica strada con orientamento curvilineo pedemontano (SS 268) e da una viabilità secondaria trasversale di

47 Relazione N.01.0 Piano Territoriale di Coordinamento Città Metropolitana di Napoli, adottato ai sensi dell'art. 20 della LR n. 16/2004, con le Deliberazioni del Sindaco Metropolitano n. 25 del 29 gennaio 2016 e n. 75 del 29 aprile 2016

LABORATORIO DI RESTAURO ARCHITETTONICO B STORIA DELL’ARCHITETTURA “IL RILIEVO DELLA STORIA. LA RICERCA STORICA E IL RESTAURO ARCHITETTONICO”

collegamento con la Via Appia (SS 7 bis). L’area presenta ancora oggi una sua riconoscibilità e si differenzia nettamente dall’area vesuviana costiera, anche perché meno relazionata all’area urbana napoletana, mentre più forti appaiono le relazioni tra i comuni vesuviani e quelli dell’area pomiglianese nolana.

Dagli anni ‘60 nell’area vesuviana pedemontana ha avuto inizio una crescita demografica e edilizia significativa: notevole è l’incremento di Ottaviano (63%) che tende a saldarsi con l’insediamento di San Giuseppe Vesuviano.

Il comune di Ottaviano confina con i comuni di Somma Vesuviana, Nola, San Gennaro Vesuviano, Terzigno (e nell’area sommitale del cratere con quelli di Boscotrecase ed Ercolano) ed è parte dell’area geografica “Area Vesuviana” e della Regione Agraria n.2 “Colline Litoranee di Napoli”, che comprendono tutto il territorio che circonda la città di Napoli e va dalla zona Flegrea ad Ovest all’area Vesuviana ad Est.

Con altri 12 comuni Ottaviano dal 1995 fa parte del Parco Nazionale del Vesuvio Monte Somma. In particolare, rientra nei confini del Parco per la porzione territoriale a Sud Ovest, che si inerpica sulle falde del vulcano, sul versante del Monte Somma. Sia il sito denominato “Monte Somma” (SIC IT8030021) che quello “Vesuvio” (SIC IT803003), oltre la ZPS IT8030037 “Vesuvio e Monte Somma”, nei quali rientra il Comune di Ottaviano, fanno parte dei siti della rete Natura 2000 48 .

Fig.15: Tav. A.01.0 Organizzazione del territorio attuale. Stralcio. Piano Territoriale di

Città Metropolitana di Napoli

LABORATORIO DI RESTAURO ARCHITETTONICO B STORIA DELL’ARCHITETTURA “IL RILIEVO DELLA STORIA. LA RICERCA STORICA E IL RESTAURO ARCHITETTONICO”

Il comune si estende su una superficie di 19,85 kmq, con una quota che oscilla notevolmente da 50 a 1.281 m s.l.m., in corrispondenza della zona sommitale del Vesuvio, che appartiene in larga parte ad Ottaviano Il centro urbano si sviluppa prevalentemente nella parte pianeggiante, tra valori di altitudine oscillanti da 169 a 249 m s.l.m.. L’estensione del tessuto urbanizzato è di 4,01 kmq (20% della superficie totale).

Il Comune di Ottaviano non era dotato di strumentazione urbanistica propria, ma regolava l'attività urbanistico edilizia sulla base un obsoleto "Regolamento edilizio" approvato nel lontano 10 marzo 1932, in quanto un progetto di P.R.G. (adottato nel 2002) fu restituito dall'Amministrazione Provinciale con richiesta di precisi chiarimenti e l'integrazione di atti tecnico amministrativi.

L'entrata in vigore della legge Regionale n. 21 (10 dicembre 2003), avente oggetto "Norme urbanistiche per i Comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell'area Vesuviana, ha sospeso la fase di integrazione degli atti richiesti dall'Amministrazione Provinciale. Con delibera di G.M. n. 74 del 13 dicembre 2004 si affidava allo studio "Fedora Architetti Associati" l'incarico di aggiornare il P.R.G. del Comune di Ottaviano. Dopo una serie di iter burocratici, il 28 luglio 2014 (con Delibera Del Consiglio Comunale n. 75) il P.U.C. viene adottato49.

Questo descrive in uno specifico quadro di sintesi le componenti strutturali del territorio, che costituiscono i valori da salvaguardare e valorizzare in quanto connessi alla “struttura” stessa del territorio di Ottaviano. Tali componenti, articolate in Sistemi, sono state individuate sulla scorta di quanto elaborato nell’ambito del Piano del Parco Nazionale del Vesuvio, del Piano Strategico Operativo e del PTC della Città Metropolitana di Napoli.

Uno dei cinque sistemi è quello storico insediativo, costituito dagli elementi insediativi tradizionali e dalle loro aggregazioni storiche in cui si rintraccia l’identità urbana ottavianese, profondamente messa in crisi dai processi edificatori ed espansivi degli ultimi 50 anni, ma che rappresentano ancora l’armatura portante della struttura insediativa territoriale; essi comprendono, in particolare, beni archeologici, centri e nuclei storici, tracciati storici di interesse territoriale e locale, edifici e complessi specialistici di interesse storico, architettonico e monumentale

LABORATORIO DI RESTAURO ARCHITETTONICO B STORIA DELL’ARCHITETTURA “IL RILIEVO DELLA STORIA. LA RICERCA STORICA E IL RESTAURO ARCHITETTONICO”

(conventi, chiese, cappelle, santuari, castelli, palazzi, …), masserie, parchi e giardini di interesse storico Caratteri morfologici ed uso del suolo

Il territorio di Ottaviano e l’area vesuviana in cui esso è inserito costituiscono un contesto di eccezionale valore ma con elevate problematiche ambientali per la coesistenza di una considerevole concentrazione di popolazione ed urbanizzazione e di una straordinaria varietà di paesaggi e patrimoni naturali e culturali presenti. Le caratteristiche dell’area sono state, ovviamente, determinate dall’attività vulcanica del Vesuvio, che più volte è intervenuta a cambiare, anche in modo incisivo, la fisionomia del paesaggio, oltre che condizionare la flora e la vegetazione e la loro distribuzione. Ma ciò che decisamente, e soprattutto negli ultimi decenni, ha determinato l’evoluzione paesaggistica e ambientale del territorio è stata la forte pressione antropica, che si è espressa oltre che con gli effetti delle attività economiche (in particolare, dell’agricoltura), con una spinta di urbanizzazione.

Nella parte pianeggiante la notevole fertilità dei suoli li ha resi da sempre sede privilegiata di coltivazioni da frutto, in particolare coltivazioni ad alto reddito, quale quella del nocciolo, tradizionale elemento dominante e caratteristico del paesaggio agrario ottavianese.

Fig.15: Tav A.7 Attività colturali PUC Comune di Ottaviano luglio 2015. Stralcio

LABORATORIO DI RESTAURO ARCHITETTONICO B STORIA DELL’ARCHITETTURA “IL RILIEVO DELLA STORIA. LA RICERCA STORICA E IL RESTAURO ARCHITETTONICO”

A proposito dei suoli dell’area, è evidente che, accanto al costante pericolo sismico, vi è anche una elevata fragilità geomorfologica ed idrogeologica dell’intero territorio, non solo del comune, per la parte relativa ai versanti sommani, ma per l’intero territorio del Parco.

Ottaviano fa parte dell’unità territoriale (comprensorio) del bacino vesuviano. I corsi d’acqua che caratterizzano questo specifico comprensorio sono classificati come “torrenti vesuviani” per il fatto che prendono origine dalle pendici del Vesuvio. Anche in questo caso, il versante verso il mare presenta caratteristiche diverse da quello interno, cui appartiene il comune di Ottaviano. A differenza del primo, infatti, dove i bacini che recapitano le acque presso le città costiere hanno lunghezze non superiori ai 3 4 km, nell’area più interna gli alvei si sviluppano su lunghezze maggiori (fino a 7 km) e portano le acque in vasche di raccolta e assorbimento a valle della fascia pedemontana, molto spesso a breve distanza o negli abitati.

Il territorio è caratterizzato da una diffusa fragilità, aggravata dall’elevato carico antropico. I rischi di colate alluvionali, infatti, sono accentuati dalle modifiche apportate alla rete idrografica che hanno determinato sezioni idriche insufficienti, rotte arginali, restringimenti, “tombatura” dei canali naturali. I fianchi del complesso Vesuvio Somma sono predisposti a fenomeni di franamento dei depositi piroclastici superficiali, che in caso di eventi meteorici troppo intensi evolvono in colate fangose rapide ad elevata capacità distruttiva.

Nelle fasce più basse e pedemontane, l’agricoltura, con i suoi insediamenti e sistemazioni del territorio, caratterizza l’assetto paesaggistico. Le aree rurali sono qui essenzialmente classificabili secondo due tipologie paesaggistiche. La prima è quella dell’antropizzazione ad alto valore storico culturale, sul versante sommano, dove ancora sopravvivono sistemazioni tradizionali per la protezione dei suoli e la regimazione delle acque (terrazzamenti e ciglionamenti), masserie e costruzioni rurali più antiche. Il secondo è quello delle fasce urbane e periurbane, dove forte è la pressione di fenomeni degradativi (abusivismo, espansione edilizia, contaminazione dei suoli etc.), che stravolgono gli assetti colturali, riducono le dimensioni delle unità produttive, peggiorano la qualità percepibile degli assetti paesaggistici50

LABORATORIO DI RESTAURO ARCHITETTONICO B STORIA DELL’ARCHITETTURA “IL RILIEVO DELLA STORIA. LA RICERCA STORICA E IL RESTAURO ARCHITETTONICO”

Masseria San Domenico. Descrizione, storia e trasformazione dell’edificio Un articolato sistema di masserie

L’antica struttura abitativa delle Masserie napoletane è stata in gran parte stravolta dal caotico sviluppo urbano degli anni ’50 e ‘60. Si tratta di un tessuto edificato nel quale si riflettevano rapporti locali fra uomo e natura riconducibili ad un’economia fondamentalmente rurale, stimolata dall’immediata vicinanza quanto a conservazione di rapporti di produzione legati all’attività agricola. Ma ciò non toglie l’originale frammentarietà dello spazio abitato, aperto verso la natura, l’aria, la luce. Il legame affettivo sentimentale, psicologico con un certo spazio, un certo paesaggio, espressione di una società contadina intimamente e necessariamente vincolata alla natura che ne costituiva il bene primo, va oggi rapportato al carattere proprio di uno spazio abitativo multiforme, frammentato e diviso, articolato in una pluralità di centri 51

Quando si parla di un sistema di uso dell’habitat agricolo durato a lungo, che trova la sua espressione nelle masserie napoletane come nelle altre tipologie abitative del paesaggio agrario italiano, si intende mettere in evidenza una stabilità e conservatività di quel paesaggio, dovuta ad una classe di potere inamovibile che, a suo modo, assicura però una gestione equilibrata e funzionale del territorio. Una gestione corrispondente a un altro equilibrio e un’altra funzionalità, proporzionata alle esigenze di una società preindustriale 52. L’architettura povera, minore, popolare delle “masserie”, l’architettura senza architetti per usare una felice definizione di Bernard Rudofsky costruita giorno per giorno alla scala delle esigenze e dei sentimenti familiari, ha significato proprio in quanto testimonianza della omogeneizzazione del costruito con lo spazio circostante, nel senso di proteggere le abitudini e le forme di vita e di lavoro dalla variabilità degli elementi primari.

Sull’asse Pomigliano Nola, con vocazioni territoriali diverse (industriali il primo, con la localizzazione dell’Alfa Romeo, dell’Alfa Sud e altre aziende automobilistiche, e agricolo il secondo, per la grande disponibilità di aree destinate all’agricoltura),

51 M. CENNAMO, op. cit., p. 227.

52 Consiglio Europeo, Regolamento (C.E.) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo agricolo di orientamento e garanzia in GUCE n. L.214 del 13/08/1999.

LABORATORIO DI RESTAURO ARCHITETTONICO B STORIA DELL’ARCHITETTURA “IL RILIEVO DELLA STORIA. LA RICERCA STORICA E IL RESTAURO ARCHITETTONICO”

tutto il sistema urbanistico delle masserie ha subito un processo di trasformazione, distruzione e alterazione, dovuti ad interventi verificatisi sul territorio che non hanno più seguito la regola del rispetto delle vocazioni territoriali, specialmente in sede di programmazione degli stessi.

Di accertata origine medioevale, Ottaviano ha avuto feudatari importanti, come i Capece, i D’Aquino, gli Orilia, gli Orsini ecc , i quali hanno dato impronta particolare agli insediamenti agricoli, nel senso che le loro masserie hanno coniugato razionalità colturale e produttiva con linguaggio architettonico aulico.

Attualmente il comune, cerniera direzionale il cui sistema urbano tende ad abbandonare l’area nolana per privilegiare quella sarnese, ospita sia masserie di dimensioni contenute, come quella cosiddetta “dei librai”, a blocco unico compatto, organizzata per la produzione di vino, olio, frutta e cereali ad uso, quasi esclusivamente, familiare; sia masserie di grande dimensione e di complessa organizzazione come la S. Domenico, la S. Teresa e la Barri, specializzate nella produzione degli stessi prodotti alla scala commerciale 53 .

La Masseria San Domenico, anche conosciuta come Masseria della Molignana, apparteneva, dunque, ad un articolato sistema di masserie tutte situate ad est del Vesuvio, e che i signori angioini la utilizzavano come luogo ameno e come vera e propria azienda agricola. Non è da sottovalutare il processo di trasformazione del paesaggio che ne scaturì, vista la realizzazione di piantagioni arboree e arbustive nei parchi e negli ampi giardini adiacenti.

In circostanze particolari queste masserie vennero classificate come benefici militari: i re angioini e aragonesi se ne servirono per pagare i capitani di ventura e i baroni che fornivano armi e truppe. Infatti in alcuni documenti risalenti al '400 ritroviamo una terra denominata Molignana, che viene annoverata tra le proprietà degli Orsini, signori di Ottajano e membri assai influenti della nobiltà militare del Regno di Napoli.

Nel 1529 Fabrizio Maramaldo comprò dal Viceré Filiberto di Chalons per 14000 ducati (un prezzo di affezione) il feudo di Ottajano. Tra i beni feudali il notaio Giovanni

M. CENNAMO, op. cit., p

LABORATORIO DI RESTAURO ARCHITETTONICO B STORIA DELL’ARCHITETTURA “IL RILIEVO DELLA STORIA. LA RICERCA STORICA E IL RESTAURO ARCHITETTONICO”

Antonio di Nocera elencò anche la masseria della Molignana sottolineando che essa godeva del beneficio reale di “passo libero”, cioè di esenzione dal dazio. Inoltre, la masseria era parte integrante dei beni feudali quando il “feudo militare” di Ottajano passò a Ferrante Gonzaga, condottiero al servizio degli Spagnoli, figlio di Francesco, capitano vincitore della battaglia di Fornovo, e di Isabella d'Este, una delle grandi signore del Rinascimento.

Il sistema delle masserie nel Vesuviano è composto da ben 75 masserie che si distribuiscono in modo non uniforme tra i vari comuni: il comune di S. Sebastiano al Vesuvio vanta 2 masserie (Cangiano, Flauti), Massa di Somma altrettante (Valente, Castelluccia), stesso numero a Pollena Trocchia (Pistolesi, Gaia Trinchera), Cercola ben 8 (Buonanno, Campana, Carafa, Pironti, Totaro, Villari, Rutiglia, Rota), S. Anastasia altrettante (Viola, De Zazzera, Carafa, Vecchiulli, Schioppa, S. Maria delle Grazie, Costanzi, Marra), Somma Vesuviana addirittura 9 (Ciciniello, Cuomero, Starza della Regina, Resina, Pigno, Duca di Salza, Madama Fileppa, Santa Chiara, Alaja), Terzigno 2 (Di Luggo, Bifulco), Boscoreale 10 (Di Lauro, Rosa, Pellegrini, Orefice, Gesuiti, Massa, Carotenuto, Tedesco, Granata, De Sangro), Boscotrecase 2 (Del Sorbo, Rota), Trecase 2 (Bosco del Monaco, Casa Petrella), Volla 1 (D’Aniello), Mariglianella 3 (Penitente, Castellana, D’Alessandro), Marigliano 3 (Rossa, D’Alessandro, Mocerino), S. Vitaliano 2 (Sottile, Candela), Scisciano 2 (Montanaro, Camaldoli), Saviano 4 (Alfieri, Trocchia, Munacone, La Rossa), Piazzolla di Nola 2 (De Siervo, Albertini), S. Gennaro Vesuviano 2 (Le Cinque Vie, Aprile) e Ottaviano 5 (San Domenico, Santa Teresa, Fiorilli, Cacciabella, Barri, dei Librai).

Da un punto di vista geografico le masserie sembrano dipanarsi a partire da S. Sebastiano al Vesuvio e limitrofi, estendendosi verso est, lasciando alle aree a sud del Vesuvio un numero esiguo di masserie.

LABORATORIO DI RESTAURO ARCHITETTONICO B STORIA DELL’ARCHITETTURA “IL RILIEVO DELLA STORIA. LA RICERCA STORICA E IL RESTAURO ARCHITETTONICO”

Boscotrecase:

Gaudiosi 56. Muscovese Brusciano:

De Ruggiero

Mariglianella:

Penitente

D’Alessandro

Marigliano:

Rossa

Mocerino

S. Vitaliano:

Sottile

Scisciano:

Montanaro

Saviano:

Alfieri

Munacone

Piazzolla di Nola

De Siervo

Castellana

D’Alessandro

Camaldoli

Trocchia

Rossa

Albertini

S. Gennaro Vesuviano:

Cinque

Aprile

Ubicazione e tipologia

La Masseria San Domenico è situata in una zona periferica del comune, vicino a un’area industriale. La vicinanza ad essa, più precisamente alla "Vetreria", che prende il nome dalla Masseria San Domenico, rappresenta un aspetto critico abbastanza rilevante: non a caso l'attività manifatturiera, anche attraverso investimenti esteri, è in continua espansione. Ciò naturalmente provoca un abbassamento del valore degli immobili circostanti, nonché un'interferenza sulla vocazione agricola dell'area che mira, invece, a valorizzare gli aspetti tradizionali del territorio.

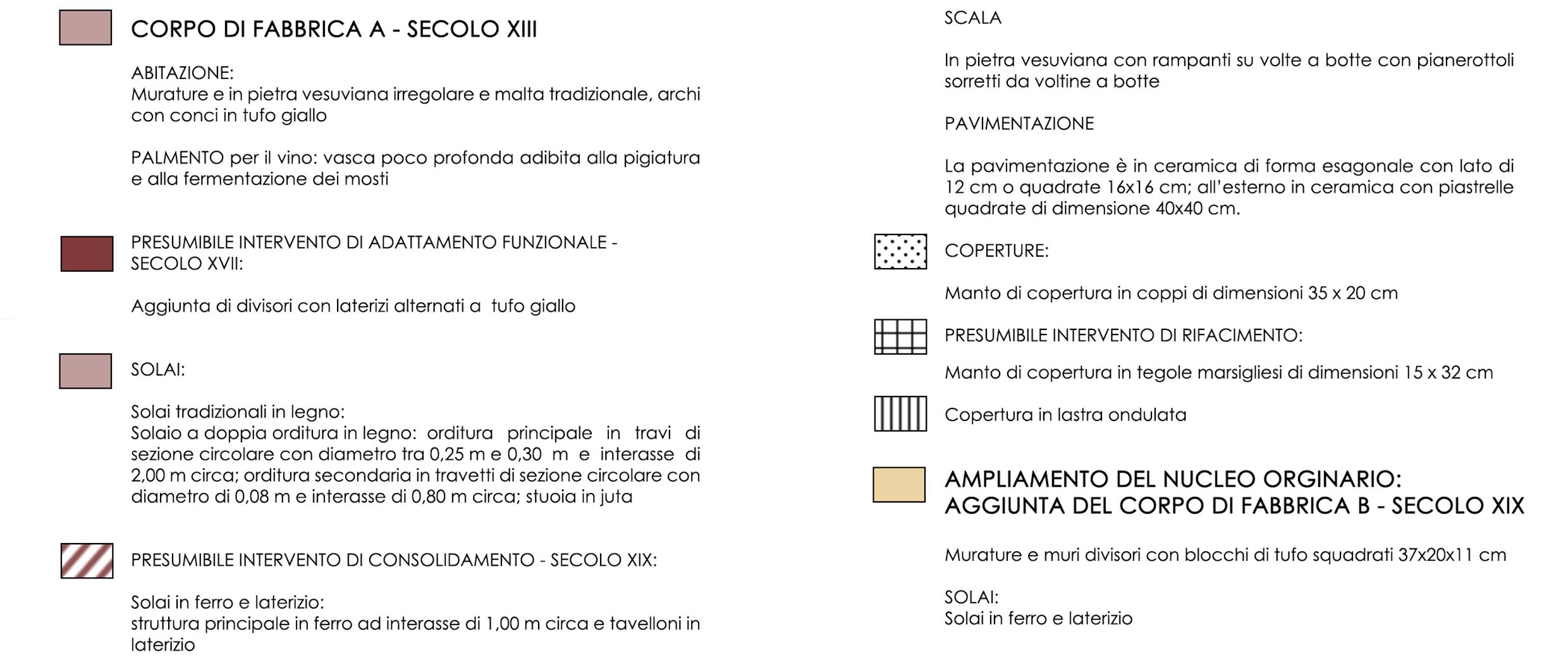

Vista la presenza dell'area industriale, gli ultimi decenni hanno visto un continuo potenziamento della rete viaria, il che rende il complesso della Masseria ben collegata. Il potenziamento di questa rete è in atto ancora oggi attraverso le nuove scelte progettuali adottate dall'ANAS per il raddoppio della Statale 268 iniziati nel 2010 che, in un futuro non molto lontano, dovranno riguardare tutti i 19 chilometri della strada. I collegamenti interurbani fondamentali sono assicurati, in senso perimetrale rispetto al Vesuvio, dalla suddetta superstrada SS268 (che ha nel territorio di Ottaviano due svincoli) e, più a monte, dalla vecchia statale 268, mentre quelli trasversali, verso i centri di Nola, San Giuseppe Vesuviano e San Gennaro Vesuviano, sono costituiti da strade di minor rango gestionale.