26 minute read

LES NOUVELLES POSSIBILITÉS DU BIOMIMÉTISME

03.

LES NOUVELLES POSSIBILITÉS DU BIOMIMETISME

Advertisement

III.1 / LE BIOMIMÉTISME EN ARCHITECTURE

III.1.a / Définitions et enjeux

Évolution des définitions

La nature a sans cesse évolué en choisissant à chaque fois les solutions les plus favorables pour son développement, ce qui en fait un laboratoire d’expérimentations immense, qui se déroule depuis plusieurs milliards d’années.

Le concept de biomimétisme a été introduit par Otto H. Schmitt en 1969, en tant qu’une « approche scientifique qui étudie les systèmes, les processus et les modèles dans la nature, et les imite pour résoudre des problèmes ».63 Ce terme prend racine d'un concept plus ancien élaboré dans les années 50, « bionique »64 qui est simplement la combinaison des mots « biologie et technique ». Ce terme a été remplacé par « biomimicry » (bio-imitation) qui signifie l’imitation de la vie. Or, le terme « biomimetic » (biomimétisme) est plus récent et approprié au sujet d’étude.

Le « biomimétisme » implique la compréhension des structures et des processus biologiques, ainsi que de leurs applications et leur méthode technologique correspondante. Ainsi, le biomimétisme n'est pas la simple imitation de la nature, qu'elle soit esthétique ou fonctionnelle. Le biomimétisme peut s'appliquer à nombre de domaines. C'est pour cela qu'il convient de préciser ce que cette pensée représente dans le domaine de l'architecture. On parle alors plutôt de « construction biomimétique » , qui explore un éventail de précédents naturels, pouvant potentiellement amener de nouvelles idées dans la conception architecturale. En architecture, nous ne pouvons pas créer un bâtiment « biomimétique pur ». Le bâtiment vivant n’existe pas encore. En effet, on retrouve plutôt certaines parties d'un

63 FOX Michael A., Interactive Architecture: Adaptive World, Princeton Architectural Press, 19 Avril 2016, p. 125 64 GRUBER Petra, biomimetics in architecture: architecture of life and buildings, Springer-Verlag/Wien, 2011, p.14-15

Maxence Fromentin – Mémoire de Master - ENSAM 2020 / 2021

bâtiment qui sont biologiquement inspirés. Les architectes et ingénieurs utilise des recherches en biologie, ou bien développent des collaborations avec des biologistes pour trouver des applications biomimétiques dans leur projet. De nos jours, la gestion efficace des ressources est un enjeu crucial dans le domaine de la construction. Ces nouveaux matériaux et solutions inspirés de la nature représentent une voie potentiellement importante dans ce domaine, qui a été accéléré par le développement des calculs informatiques et de la transmission efficace des connaissances grâce à internet.

Enjeux du biomimétisme en architecture

À travers les âges, nous avons petit à petit effacé la nature de notre environnement. Ces changements se sont réalisés dans l’optique d’apporter plus de confort. Nous sommes passés d’un paysage naturel à un environnement artificiel, formé par notre culture ainsi que nos objectifs de vie. Nous nous retrouvons à présent avec la moitié de la population mondiale vivant dans des villes immenses et densément construites. Nous sommes arrivés à un moment où la question de la qualité de vie doit être réinterrogée. 65 La réintroduction de la nature au sein de nos environnements construits peut être une solution à ce problème. Notre production architecturale et urbaine actuelle impacte fortement notre environnement par la perte massive d’espaces naturels, la destruction de la biodiversité, l’exploitation minière massive ainsi que les consommations excessives d’énergies, les émissions de gaz à effet de serre, la production de déchets dû à une mauvaise gestion des ressources et de leur recyclage.

L’architecture doit muter, pour s’adapter aux changements environnementaux causés par l’homme. La corrélation des deux disciplines que sont l’architecture et la biologie, permet également une meilleure compréhension des professionnels de la conception sur le fonctionnement de la nature, des écosystèmes et des enjeux pour notre futur. Notre développement technologique, bien qu’il fût néfaste pour notre environnement, nous permet aujourd’hui d’employer de nouvelles techniques de construction, nous permettant

65 GRUBER Petra, biomimetics in architecture: architecture of life and buildings, Springer-Verlag/Wien, 2011, p.9

ENSAM - Mémoire de Master – Maxence Fromentin 2020 / 2021

de créer une architecture plus respectueuse de l’environnement sans sacrifier le confort et la qualité de vie des utilisateurs. 66

Par une prise de conscience générale de ce problème, nous remarquons une plus grande prise en compte de la qualité de vie dans les projets récents, essayant de réintroduire la nature en ville. Les projets d’architecture cinétique adaptative étudiés précédemment, nous montre que nous passons d’une architecture statique non-sophistiquée, à une architecture dont le mouvement permet de s’adapter à la fois à l’environnement et au confort des utilisateurs. Nous progressons vers une architecture intelligente, réagissant comme une seconde peau pour l’homme. Cette évolution peut encore progresser par la prise en compte de processus naturels dans la conception architecturale. La nature ayant évolué depuis des milliards d’années, il représente un formidable laboratoire d’expérimentations. Ainsi, l’architecture et la biologie sont deux disciplines opposées en apparence, par la confrontation entre l’artificiel et le naturel. Toutefois, les recherches et applications récentes nous montrent que leurs limites deviennent de plus en plus floues et que la convergence de ces disciplines permet la création d’architectures plus efficientes.

La « construction biomimétique » est un processus implémentant la biologie en architecture et permet entre autres, de concevoir une architecture adaptée aux nouveaux environnements plus hostiles, en s’inspirant de précédents naturels. Tel l’adaptation d’un cactus aux climats arides extrêmes par exemple. Il permet également une meilleure relation aux organismes vivants (cf. projet Qatar Cacti Building, qui sera étudié dans ce chapitre), et une amélioration de la qualité de vie. 67

66 GRUBER Petra, biomimetics in architecture: architecture of life and buildings, Springer-Verlag/Wien, 2011, p.9 67 GRUBER Petra, biomimetics in architecture: architecture of life and buildings, Springer-Verlag/Wien, 2011, p.9

Maxence Fromentin – Mémoire de Master - ENSAM 2020 / 2021

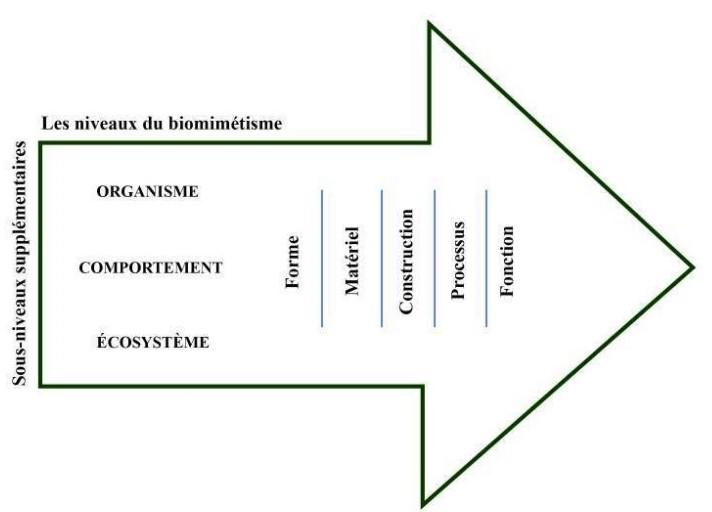

Il existe plusieurs niveaux d'applications biomimétiques en architecture. Nous prenons en compte 3 dimensions principales, qui sont l’organisme, le comportement et l’écosystème. 68 Ce sont 3 domaines d'étude parmi lesquels nous pouvons retrouver 5 sous-formes de mimétisme possible. La conception pour s’inspirer de la nature selon ces caractéristiques :

- La forme, son esthétique - La fabrication, donc les différents matériaux qui la compose - La structure, qui peut inspirer la construction d’un bâtiment - Le fonctionnement, son processus - La fonction, le résultat engendré.

Au niveau de l’organisme, il est possible de s’inspirer essentiellement des formes que l’on peut retrouver dans la nature, des « patterns » (motifs) présentant des qualités esthétiques ou des avantages structurels dont un projet peut tirer parti.

Figure 54 - Diagramme des formes du biomimétisme architectural (Source : 68)

68 CHAYAAMOR-HEIL N., GUENA F., BELKADI N., Biomimétisme en architecture. Etat, méthodes et outils, Les Cahiers de la recherche architecturale urbaine et paysagère, 2018, p.5-6

ENSAM - Mémoire de Master – Maxence Fromentin 2020 / 2021

Au niveau du comportement, on retrouve plus largement du mimétisme de processus ou de fonction. En effet, contrairement au « niveau organisme » ce n’est pas tant sa forme qui est intéressante mais plutôt son processus de fonctionnement.

Au niveau de l’écosystème, correspondant à l’échelle d’un quartier, d’une ville, les concepteurs s’inspirent du comportement général d’un système, liant harmonieusement ses composants, correspondant à la nature et à la relation des différentes espèces à leur environnement, par un écosystème stable, un cycle durable.

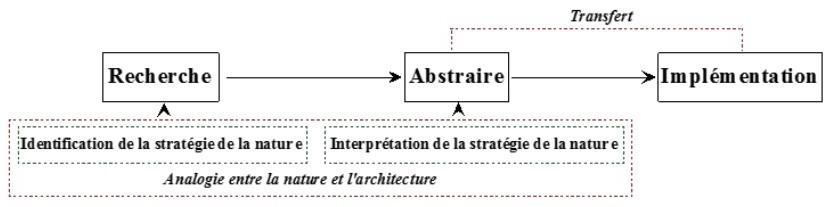

Ces trois niveaux de biomimétisme présentent de potentielles inspirations pour l’architecture. Seulement, il faut pouvoir transformer une observation et l’appliquer dans une solution architecturale. Nous ne sommes pas encore en mesure de fabriquer une architecture vivante, biologique et ne pouvons donc pas simplement la copier. Il y a une traduction à effectuer entre le naturel et l’artificiel. Il y a donc un travail d’abstraction à réaliser avant toute application. Natchtigall a défini un processus de trois phases permettant cette traduction : la recherche, l’abstraction, l’application69

Figure 55 - Méthode de conception par biomimétisme (Source : 69)

69 CHAYAAMOR-HEIL N., GUENA F., BELKADI N., Biomimétisme en architecture. Etat, méthodes et outils, Les Cahiers de la recherche architecturale urbaine et paysagère, 2018, p.16

Maxence Fromentin – Mémoire de Master - ENSAM 2020 / 2021

III.1.c / Intégration du biomimétisme à l’architecture cinétique

Méthodes du biomimétisme

Afin d'appliquer le biomimétisme dans le domaine de l'architecture, la communauté scientifique a défini plusieurs méthodes d’approche qui diffèrent par leur point d'origine.70

La première méthode consiste à partir de la biologie. C'est-à-dire que les développements technologiques sont produits à partir de recherche en biologie. Cette méthode est appelée le « Biology Push ». La seconde méthode, appelée « Technology Pull », est une approche consistant à résoudre des problèmes techniques à partir de la biologie. Ce sont des produits technologiques déjà existants, qui se retrouvent améliorés grâce à des apports de connaissance de la biologie.

Il existe également une troisième méthode qui est la combinaison de ces deux premières, que l'on appelle le « Pool Research » . 71 C'est une méthode qui peut être privilégiée dans les domaines de la construction, de l'architecture et du design, puisque les projets ne disposent pas d'un grand temps de maturation, contrairement à des produits industriels qui peuvent être développés des années avant d'être commercialisés. L’architecture doit se produire rapidement et ne peut donc pas se permettre d’entreprendre de longues recherches pour un seul projet. L’architecture est un travail de combinaison, dont les réalisations sont uniques. La méthode du « Pool Research » consiste donc à récupérer des informations de recherches existantes en biologie, qui peuvent être avantageuses pour le bâtiment, selon son contexte.

70 POHL G., NACHTIGALL W., Biomimetics for Architecture & design: Nature, Analogies, Technology, Springer, 2015, p. 48 71 POHL G., NACHTIGALL W., Biomimetics for Architecture & design: Nature, Analogies, Technology, Springer, 2015, p. 49-50

ENSAM - Mémoire de Master – Maxence Fromentin 2020 / 2021

Différentes applications biomimétiques

L'adaptation de la nature à son environnement se fait par la détection, le traitement de l'information et la réaction. Ce processus naturel est similaire au fonctionnement d’une architecture cinétique adaptative. Cette réaction évolue dans le temps et diffère selon les échelles. On peut distinguer ainsi deux échelles dans lesquelles l'architecture cinétique adaptative s'intègre au biomimétisme.72 On retrouve d’une part l'échelle « macroscopique » dans laquelle des parties, des composants fonctionnent de manière coordonnée selon un schéma, un processus inspiré de la nature. Le mouvement est induit mécaniquement, par un système sensoriel actif composé de capteurs. La seconde échelle est « microscopique » puisque l'inspiration biologique se fait au niveau cellulaire. En effet, un mouvement est créé par la réaction chimique du matériau, suivant un système sensoriel passif.

La détection active enclenche un mouvement en réponse à un changement de l’environnement, mais la réaction est définie par l'homme et peut être changée, programmée.

La détection passive permet à l’architecture d'initier directement un actionnement qui serait dû à un changement des conditions physiques. C’est-à-dire qu'elle applique un changement de propriété du matériau sous l'influence de son environnement. Par exemple, nous verrons plus tard que les matériaux thermo-bimétalliques qui seraient exposés au rayonnement solaire, réalise un changement de forme du fait de l’augmentation de chaleur, selon les propriétés chimiques du matériau. L'inconvénient principal de ce système passif est que la réaction restera toujours la même. Elle surviendra lorsqu'un seuil d'un paramètre chimique est dépassé. Un autre exemple que nous explorerons plus tard et celui de la pomme de pin qui s'ouvre avec l'augmentation de l'humidité. Le mouvement ainsi que sa vitesse ne peuvent changer.

72 GRUBER Petra, biomimetics in architecture: architecture of life and buildings, Springer-Verlag/Wien, 2011, p.168-169

Maxence Fromentin – Mémoire de Master - ENSAM 2020 / 2021

III.2 / BIOMIMÉTISME CINÉTIQUE ACTIF

III.2.a / Inspiration d’un organisme

Figure 56 - Yeosu Pavillon– Soma Architects (Source : 73)

La façade cinétique du Yeosu Pavillon améliore la ventilation naturelle en captant et en guidant les vents à travers le bâtiment pendant les mi-saisons tempérées et non humides73. Au cours de ces périodes, les systèmes de planchers radiatifs sont refroidis directement via un échangeur fonctionnant avec l´eau de mer. En plein été, la déshumidification de l´air et le refroidissement des planchers radiatifs sont assurés par des groupes froids à turbo-compression connectés à l´échangeur de chaleur. Pendant l´hiver, ces groupes froids sont inversés en pompe à chaleur et utilisent l´eau de mer comme source énergétique pour le chauffage par les planchers rayonnants et le système de ventilation mécanique. Des panneaux photovoltaïques sont intégrés à la toiture pour produire de l´électricité, fournissant environ les deux tiers de l´énergie consommée annuellement par les équipements du bâtiment.

Figure 58 – Yeosu Pavillon– Ouverture (Source : 73) Figure 58 - Yeosu Pavillon– Fermeture (Source : 73)

73 https://transsolar.com/projects/one-ocean-pavillon-expo-2012

ENSAM - Mémoire de Master – Maxence Fromentin 2020 / 2021

Composition de la façade

Le pavillon aborde le thème de l’océan et a été construit dans le cadre de l'Exposition Universelle de 2012 à Yeosu. Le système cinétique employé pour ce bâtiment est une réponse au thème de l'exposition qui est « l'océan vivant et la côte ». Ainsi, les équipes de Transsolar et de Knippers Halbi Advanced Engineering, ont collaboré main dans la main pour penser respectivement le concept climatique du bâtiment ainsi que la façade biomimétique. La façade principale est composée de lamelles verticales qui peuvent se mouvoir. Un système de contrôle actif gère le mouvement de ces lamelles, faisant varier l'exposition solaire au cours de la journée. Le contrôle n'est pas uniforme, chaque lamelle peut être actionnée individuellement ainsi que plusieurs degrés d’ouverture sont possibles. 74 Ces déformations non homogènes, donnent un aspect de vagues à la façade.

Ces lamelles sont constituées de plastique renforcé en fibre de verre. L'inspiration biomimétique se fait à l’échelle d'un organisme, le « Strelitzia Reginae »75, également appelé l'oiseau de fleur du paradis. Les dimensions des lamelles sont uniques puisque la façade n'a pas la même hauteur sur toute sa longueur. Nous retrouvons ainsi des lamelles comprises entre 3 et 13 mètres de haut. Ce sont au total 108 lamelles qui sont installées. L'ouverture se fait par le flambage de ces lamelles sur un des bords verticaux.

Figure 59 – Yeosu Pavillon- Lamelles plastique renforcé en fibres de verre (Source : 73)

74 KNIPPERS J., SCHEIBLE F., OPPE M., JUNGJOHANN H., Bio-inspired Kinetic GFRP-façade for the Thematic Pavillon of the EXPO 2012 in Yeosu, IASS-APCS Symposium 2012, p.1-2 75 KNIPPERS Jan, SPECK Thomas, Design and construction principles in nature and architecture, 2011, p.6

Maxence Fromentin – Mémoire de Master - ENSAM 2020 / 2021

Le chevauchement des lamelles et géré par des amortisseurs en caoutchouc. Le matériau employé pour ces lamelles possède une grande résistance à la traction et là flexion, permettant ces déformations réversibles.

Bio-Inspiration

Le bâtiment s’inspire de l'oiseau de fleur de paradis. Cette fleur offre une plate-forme d'atterrissage pour les oiseaux, en forme de perche saillante recouverte de deux pétales. L'oiseau vient se déposer sur celle-ci pour la polliniser, et lorsqu'il se penche les pétales battent sur le côté créant ainsi une ouverture.76

Figure 60 – Fonctionnement de la fleur du paradis (Strelitzia Reginae) (Source : 76)

76 KNIPPERS Jan, SPECK Thomas, Design and construction principles in nature and architecture, 2011, p.6

ENSAM - Mémoire de Master – Maxence Fromentin 2020 / 2021

III.2.b / Inspiration d’un comportement

Figure 61 - Council House 2- Melbourne, Mick Pearce, DesignInc. (Source : 77)

Council House 2 est un immeuble de bureaux à Melbourne, en Australie, doté d’une façade cinétique. En plus de la façade, le projet comprend différentes stratégies d’économies d’énergies, comme l’énergie éolienne avec des turbines sur le toit, un plafond réfrigéré, un système de refroidissement par évaporation, ainsi que des panneaux solaires en toiture.77

CH2 est l’extension d'un immeuble de bureaux existant, pensé par le cabinet d'architecture DesignInc. C'est un bâtiment de 10 étages qui a reçu 6 étoiles à la distinction Green Building par le Conseil Australien. Il est actuellement un des bâtiments les plus économes en énergie du monde. La ville de Melbourne voulait que ce bâtiment soit un véritable symbole d'innovation environnementale, à la fois à l'échelle locale mais aussi à celle du pays et du monde entier. La stratégie bioclimatique du bâtiment repose sur plusieurs solutions, dont l'une s'inspire directement de la nature.

Dans le cadre de ce projet biomimétique, c'est le comportement des termitières qui a inspiré les architectes, pour son système de chauffage et de refroidissement.78 Elles emploient deux stratégies de ventilation pour réguler la température à l'intérieur du monticule, selon l'ouverture ou la fermeture de la partie supérieure. Si le sommet du

77 https://designinc.com.au/projects/vic/ch2-melbourne-city-council-house-2 78 MOHAMED N., BAKR A., HASAN A., Energy Efficient Buildings in Smart Cities: Biomimicry Approach, Alexandria University, 2019, p. 4

Maxence Fromentin – Mémoire de Master - ENSAM 2020 / 2021

monticule est fermé, il se produit un phénomène appelé « flux thermosiphon » qui est en fait une aspiration de la chaleur interne vers l'extérieur par les différentes galeries creusées. Ainsi, de l'air plus frais redescend vers le nid. Si la partie supérieure est ouverte, un système passif prend alors le relai, c'est l’effet Venturi. C'est un système comparable à celui du tirage thermique pour un bâtiment. L’ouverture supérieure permet à l'air chaud de remonter et de s'échapper de la termitière, tandis que des ouvertures à la base vont aspirer de l'air frais extérieur, ce qui est causé par la dépression provoquée par la chaleur s’échappant du haut.79

Ainsi, ce processus de gestion de la chaleur interne a été appliqué au bâtiment par une série de cheminées de ventilation, sur les façades nord et sud. 80 Les ouvertures sont contrôlées pour fonctionner comme des pores. Un plafond ondulé en béton vient également participer au confort thermique par ses qualités de forte inertie. Si les cheminées de ventilation ont été placées sur les façades nord et sud c'est parce que la façade nord est la plus exposée au soleil, alors que la façade sud ne l'est pas. Ainsi, plus l'air est chaud dans la partie nord du bâtiment, plus il va monter et être remplacé par de l'air frais venant de la façade sud. La journée, le plafond en béton emmagasine de la chaleur qui sera ensuite déchargée, grâce à l’air frais de la nuit. Les panneaux de façade peuvent également pivoter en suivant la course du soleil pour contrôler le gain solaire direct, et ainsi réduire la chaleur et l’éblouissement pour le confort des usagers.

Figure 62 - Council House 2- Bio-inspiration de la ventilation (Source : 77)

79 MOHAMED N., BAKR A., HASAN A., Energy Efficient Buildings in Smart Cities: Biomimicry Approach, Alexandria University, 2019, p. 4 80 MOHAMED N., BAKR A., HASAN A., Energy Efficient Buildings in Smart Cities: Biomimicry Approach, Alexandria University, 2019, p. 5

ENSAM - Mémoire de Master – Maxence Fromentin 2020 / 2021

Figure 63 - Council House 2- Melbourne, Mick Pearce, DesignInc. - Façade nord (Source : 77)

Maxence Fromentin – Mémoire de Master - ENSAM 2020 / 2021

III.2.c / Inspiration d’un écosystème

Le Qatar Cacti Building est un immeuble de bureaux qui a été conçu pour le ministère des Affaires municipales à Doha, qui est connu pour son temps extrêmement chaud et le soleil intense du désert. Le bâtiment est conçu par Aesthetics Architects.

En tenant compte de l'environnement désertique dans lequel le projet se trouve, la forme et le fonctionnement du bâtiment ont été inspiré du cactus. En effet, le cactus évite de perdre de l'humidité en utilisant ses épines, ce qui empêche l'air de sortir de la peau, le gardant ainsi au frais.81 La seconde fonction de ses épines est de créer de l'ombre sur la peau du cactus, afin de le protéger du soleil, tout comme le système d’ombrage pensé pour ce bâtiment.

Le bâtiment est recouvert de sa base jusqu’à sa toiture de panneaux de façade inspirés des épines du cactus. Ils sont actionnés à l'aide d'un système de gestion actif provoquant son ouverture et sa fermeture selon l'intensité du soleil. Le bâtiment utilise également un système passif de gestion des déchets. Un système particulièrement innovant a été mise en place sur la gestion de l'eau usée. En effet, différents êtres vivants viennent décomposer les polluants présents dans l'eau, ils se nourrissent chacun des nutriments dont ils ont besoin. On retrouve notamment des bactéries, des champignons, des plantes, mais aussi des escargots, des poissons et des crustacés. Ainsi, au-delà de la bioinspiration pour la façade cinétique, un écosystème a été mis en place.

Figure 64 - Qatar Cacti BuildingAesthetics Architects (Source : Designboom.com)

81 MOHAMED N., BAKR A., HASAN A., Energy Efficient Buildings in Smart Cities: Biomimicry Approach, Alexandria University, 2019, p. 3

ENSAM - Mémoire de Master – Maxence Fromentin 2020 / 2021

La surface des panneaux de façade contient des variations d'opacité comme on peut le voir sur l’illustration ci-dessous. Elles contrôlent la quantité de lumière du soleil pénétrant dans le bâtiment et ainsi la propagation de lumière naturelle. 82

Figure 65 - Inspiration du cactus (Source : Designboom.com)

82 MOHAMED N., BAKR A., HASAN A., Energy Efficient Buildings in Smart Cities: Biomimicry Approach, Alexandria University, 2019, p. 3

Maxence Fromentin – Mémoire de Master - ENSAM 2020 / 2021

III.3 / BIOMIMÉTISME A L’ÉCHELLE MICROSCOPIQUE

La nature présente des capacités d’adaptation et de réactivité, dont l’architecture doit s’inspirer. L’application de ces phénomènes biologiques à l’architecture permettrait de se passer de système mécanique et de se servir des apports de l’environnement comme source d’énergie.

Il existe deux sortes de mouvements réactifs des plantes83 : - l’action par la pression cellulaire active - le mécanisme de déclenchement métabolique

III.2.a / Peau Hygro-sensitive

La pomme de pin est un exemple de déclenchement métabolique, dont s’est inspiré Achim Menges dans la création d’un matériau hygroscopique, qui leur ont permis de réaliser différentes installations cinétiques.

Par temps sec, la pomme de pin ajuste son niveau d’humidité avec son environnement. Le changement du taux d’humidité provoque un changement de la taille de la matière, entraînant à son tour un changement de taille de la pomme de pin. Ce déclenchement métabolique est dû à un mouvement hygroscopique. L’absorption et la restitution d’humidité permet à la pomme de pin d’être constamment en équilibre avec le taux

Figure 66 - Réaction hygro-sensitive de la pomme de pin (Source : 83)

83 FOX Michael A., Interactive Architecture: Adaptive World, Princeton Architectural Press, 19 Avril 2016, p. 125

ENSAM - Mémoire de Master – Maxence Fromentin 2020 / 2021

d’humidité de son environnement. Ce système naturel permet donc de créer un mouvement par les propriétés du matériau, en utilisant l’environnement comme seule source d’énergie. Achim Menges a réussi à créer un matériau réactif, en combinant du bois et un polymère renforcé de fibres synthétiques. Le caractère hygroscopique du bois est connu mais pose des problèmes en tant que matériau de construction. Achim Menges développe le projet HygroScope pour au contraire, se servir de cette faculté pour qu’elle devienne un mécanisme déclencheur d’un changement de forme, sous influence de l’humidité environnante.

Ce mouvement hygroscopique peut être contrôlé selon différents paramètres84 :

- la direction des fibres - la formulation du composite bois / polymère - les variations de longueur, largeur, épaisseur - la géométrie de l’objet

Ces paramètres permettent de calibrer l’objet de sorte à obtenir précisément la réaction souhaitée. La variation de ces paramètres permet même d’obtenir des mouvements contraires pour un même niveau d’humidité.

L’installation HygroScope est installée au Centre Pompidou en tant que collection permanente. Elle est enfermée dans une vitrine où des conditions variables d’humidité

Figure 67 - HygroScope- Achim Menges (Source : 84)

84 FOX Michael A., Interactive Architecture: Adaptive World, Princeton Architectural Press, 19 Avril 2016, p. 125

Maxence Fromentin – Mémoire de Master - ENSAM 2020 / 2021

sont simulées pour faire réagir l’installation. La simulation tente de se calquer sur l’humidité ambiante de l’extérieur. Elle est composée de quatre mille unités de même composition. L’installation est fermée en conditions de faible humidité. Chaque élément subit un mouvement en cas d’augmentation du taux d’humidité.

Achi Menges a également réalisé HygroSkin, commandé par la FRAC d’Orléans pour sa collection permanente.85 L’installation est une boîte constituée de 28 panneaux de bois préfabriqués par un robot. Ce « pavillon météo-sensitif » est l’aboutissement de cinq années de recherche sur la réactivité des matériaux en cas de variations climatiques. Le bois se conjugue ici à un matériau composite qui amplifie sa réaction à l’humidité, toujours selon le principe de la pomme de pin : la présence d’eau dans les rainures du bois modifie la distance entre chaque microfibre. Ici, contrairement à l’installation HygroScope, l’augmentation du taux d’humidité environnant va provoquer une fermeture des petites ouvertures, agissant ainsi comme une protection, un abri contre les conditions météorologiques. Ce système permet de produire des différences en termes de luminosité, de ventilation, ou de température.

La réactivité du matériau a été configuré sur une plage de 30 à 90% d’humidité (voir différentes réactions selon le pourcentage d’humidité, sur l’image ci-contre), utilisant ainsi le spectre complet des zones tempérées.

Figure 68 - HygroSkin– Achi Menges – Fonctionnement (Source : 85)

85 FOX Michael A., Interactive Architecture: Adaptive World, Princeton Architectural Press, 19 Avril 2016, p. 125

ENSAM - Mémoire de Master – Maxence Fromentin 2020 / 2021

III.2.b / Peau thermo-sensitive

Le thermo-bimétal est un autre composite dont le déclenchement métabolique s’exerce par l’augmentation de température.86 Il est l’association par strates de deux matériaux métalliques, avec des coefficients de dilatation différents, ayant pour effet de s’enrouler lorsque ce composite est chauffé. Il permet ainsi comme les installations d’Achim Menges, d’effectuer un mouvement dépourvu de système mécanique, sous l’impulsion de facteurs environnementaux. Le thermo-bimétal s’enroule selon l’échauffement entraîné par des rayons solaires ou par une augmentation de la température ambiante. Le studio de Doris Sun, DoSu, a effectué divers travaux de recherche ainsi que des installations par l’application des propriétés du thermo-bimétal.

L’installation Bloom est un dispositif de « tracking » du soleil pour indiquer le temps et la température. Sa surface réactive composée de neuf mille carreaux thermobimétalliques87 , sont tous de géométrie différente. Afin d’accroitre le degré de réaction de l’installation, sa forme et sa disposition font qu’elle est orientée sur l’arc solaire. Cette peau permet de ventiler ou ombrer intelligemment des zones spécifiques de l’installation. En collaboration avec TBM Design, le studio de Doris Sung a développé une façade double peau intégrant des motifs en thermo-bimétal, permettant par l’augmentation de chaleur

Figure 69 - Bloom– DoSu (Source : 87)

86 FOX Michael A., Interactive Architecture: Adaptive World, Princeton Architectural Press, 19 Avril 2016, p. 125 87 https://www.dosu-arch.com/

Maxence Fromentin – Mémoire de Master - ENSAM 2020 / 2021

de cette double peau, de changer de forme pour ombrer la surface vitrée intérieure. Le thermo-bimétal d’abord utilisé par expérimentations dans de petites installations va donc bientôt faire ses preuves à l’échelle d’un projet d’architecture. En France, une autre Figure 70 - Invert Auto-Shading Windows réalisation va utiliser le thermo-bimétal dans sa Prototype(Source : 87) façade. C’est l’agence Art & Build qui concevra un nouveau siège pour le Centre international de recherche sur le cancer à Lyon. L’utilisation d’éléments en bois massif sera une caractéristique majeure dans la composition de la façade. Deux autres innovations technologiques doivent être intégrées et offrent une identité unique à l’architecture.88 La protection solaire passive sera assurée par un matériau thermo-bimétallique en forme de pétale de fleurs, et le vitrage thermo-réactif deviendra partiellement opaque pour révéler des motifs organiques. Les deux techniques sont activées uniquement par l’énergie du soleil, nécessitant peu d’intervention humaine, réduisant la consommation d’énergie et les coûts d’entretien. Selon la luminosité de la journée, le système d’obturateur peut être étalonné pour masquer complètement l’espace intérieur, si nécessaire. Appliqué sur une grande surface exposée au soleil, ce système de panneaux peut aider à réduire le gain de chaleur, à réduire le besoin de climatisation artificielle et à économiser l’énergie. Sans besoin de commandes manuelle, ce système peut fonctionner indéfiniment.

Figure 71 - CIRC Lyon– Art & Build (Source : 88)

88 https://www.artbuild.com/work/circ-centre-international-de-recherche-sur-le-cancer

ENSAM - Mémoire de Master – Maxence Fromentin 2020 / 2021

III.2.c / Peau organique vivante

Figure 72 – BIQ House– Arup (Source : 90)

La façade du BIQ (BIO Intelligent Quotient) House est unique au monde, c'est une façade réactive à son environnement, mais en plus d'assurer une isolation thermique et lumineuse, elle produit de l'énergie, la définissant ainsi en tant qu’une « façade bioréacteur »89 . Le projet dessiné par Arup comporte 5 étages desservant 15 appartements.90 Des cages de verre en façade sont remplies de microalgues cultivées. Ces microalgues sont alimentées en nutriments liquides et en dioxyde de carbone par un circuit d’eau séparé, traversant les différents compartiments. Avec l’apport de rayonnements solaires directs, les algues se développent grâce au phénomène de photosynthèse. Ainsi, l’apport solaire étant important en été, sa croissance est accélérée, minimisant l’apport lumineux et thermique à l’intérieur du bâtiment.

Une fois que la croissance des algues atteint sa capacité maximale, un système permet de les transférer dans la salle technique du bâtiment. Elles sont ensuite fermentées dans une usine de biogaz externe, et peuvent être réutilisées pour la production de biogaz. La

89 https://www.internationale-bauausstellung-hamburg.de/en/projects/the-building-exhibition-withinthe-building-exhibition/smart-material-houses/biq/projekt/biq.html 90 https://phys.org/news/2013-04-algae-powered-hamburg.html

Maxence Fromentin – Mémoire de Master - ENSAM 2020 / 2021

part d’énergie solaire qui n'est pas utilisée par les algues peut être stockée par l’eau salée contenue dans les capsules. Cette chaleur est ensuite utilisée directement pour l'eau chaude et le chauffage, ou bien peut être préservée en étant transférée à 80 mètres de profondeur sous la terre, dans un dispositif de stockage thermique.

Le bâtiment montre que les façades doivent remplir de plus en plus de fonctions différentes. Plus qu’un revêtement esthétique, elles nous protègent des conditions climatiques et peuvent se servir de ces apports pour produire de l’énergie, à l’aide de la biomasse d’algues récoltée à partir de sa propre façade. Ce concept durable est capable de créer un cycle d’énergie solaire thermique et géothermique.91 Le bâtiment est un essai, suivi de près par des architectes et ingénieurs du monde entier. Si ce concept fonctionne dans le temps, il servira de modèle pour le développement d’autres projets utilisant cette solution.

Figure 73 - BIQ House Panneau de façade (Source : 90)

91 https://www.internationale-bauausstellung-hamburg.de/en/projects/the-building-exhibition-withinthe-building-exhibition/smart-material-houses/biq/projekt/biq.html

ENSAM - Mémoire de Master – Maxence Fromentin 2020 / 2021

Maxence Fromentin – Mémoire de Master - ENSAM 2020 / 2021