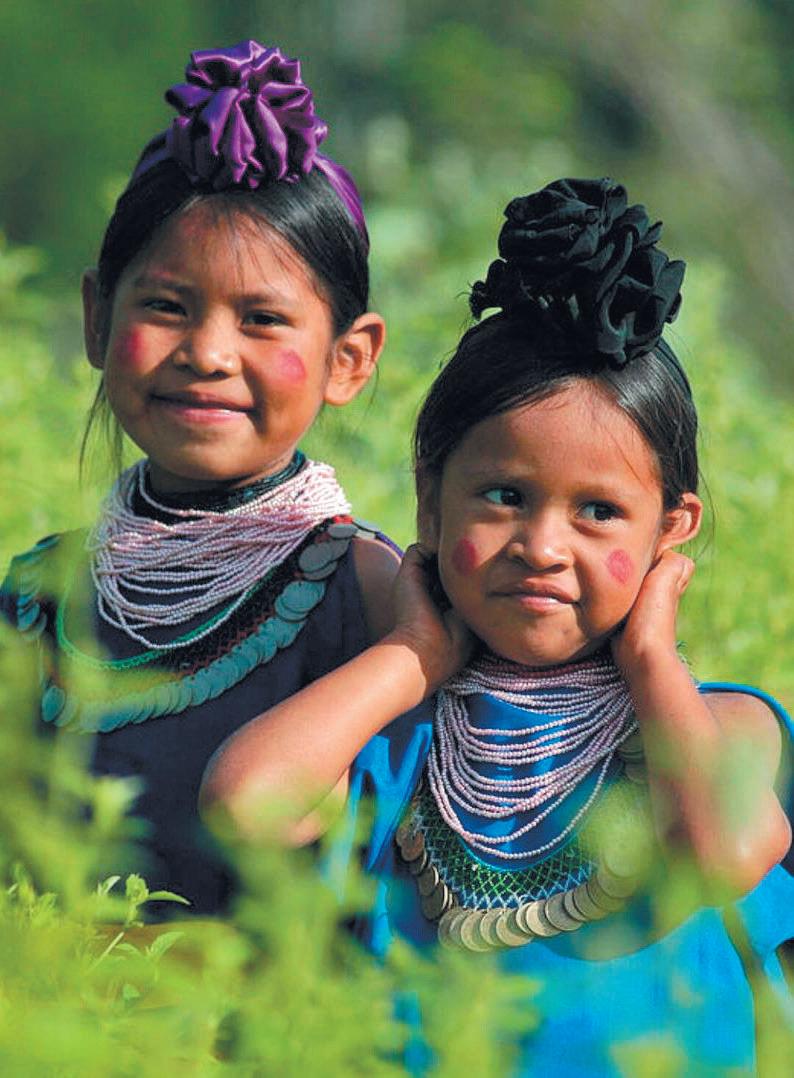

De los 36 pueblos originarios que, aunque disminuidos, sobreviven en Bolivia, todos merecen ser auscultados, no solo para conocer algo más sobre ellos, también para contribuir con propuestas orientadas a buscar soluciones estructurales y salir de las difíciles condiciones en las que hoy se debaten gran parte de sus estructuras comunitarias.

como los miembros de las fami lias, en algún momento de sus vi das, sienten curiosidad por saber dónde nacieron los abuelos o cuá les son las raíces, también interesa conocer más sobre el origen de los núcleos so ciales, es decir, cómo surgieron los pueblos. Si estos germinaron desde su hábitat con asiento definido o vinieron de lejanos confines; cómo se desplazaron, si fueron selectivos en los cami nos que recorrieron, los motivos para dejar atrás su tierra de origen, si tuvieron que abrir sendas y brechas, en el trayecto, para buscar el espacio idealizado en sus sueños. Sobre estas formula ciones, y algo más, dedicamos este tiempo en un corto espacio, orientando nuestro interés a un pueblo originario que se constituyó en el fundamento de sangre y cultura en la región chaqueña, la nación guaraní.

Dado el largo tiempo transcurrido, aún que da mucho por descifrar, pero lo que sí conoce mos es que llegaron a estas tierras hace más de cinco siglos y lo hicieron desde Brasil y Pa raguay. A los movilizados les llevó más de 100 años de una dura, pero esperanzadora peregri nación pausada que conformó grupos variados en número y composición organizativa. Los de avanzada tuvieron que ser jóvenes y fuertes para marcar las sendas por donde luego lo ha rían familias íntegras, quienes con sus trastos y macanas volvieron sobre sus huellas para seña lar el norte, ya definido, y ayudar a las columnas que marchaban seguros tras sus guías.

Con el transcurso del tiempo fueron analiza dos los motivos para que se dieran aquellas mi graciones del pueblo guaraní que la historia re coge y nos la cuenta en varios documentos. Uno de los analistas señala: “Sigue siendo objeto de disensión etnológica” [1], se refiere al motivo del desgajamiento de sus núcleos naturales. Las causas que pudieron ser determinantes para ir en búsqueda de esas nuevas tierras, las que los impulsaron a rastrear nuevos horizontes, se las encuentra en el notable crecimiento demo

gráfico en sus áreas de origen, las limitaciones productivas, una serie de disensiones políticas entre jefes y las consiguientes tensiones mís tico – religiosas, que tuvieron los guaraníes en tierras del Paraguay y Brasil. La búsqueda, tam bién, estuvo inspirada por el deseo de encon trarse con el ‘Kandire’, el lugar oportuno y propi cio en el que iban a tomar contacto con el héroe liberador y en donde todo debía estar revestido de felicidad, paz y perfección. Era una búsqueda profética hacia la Tierra sin Mal.

La pregunta obligada es cómo llegaron los gua raní a la Cordillera [2] queda todavía sumida entre otras interrogantes. Por algunos relatos de los pri meros tiempos coloniales, se llegó a descubrir tan solo algunas pistas fragmentarias. Se sabe que se estableció un puente de comunicación entre Pa raguay – Brasil y la Cordillera, como consta por do cumentos españoles del siglo XVI. Algunos, muy conocedores de aquellos campos, iban y venían. Los caminos que recorrían no eran, probablemen te, al azar o desconocidos y podían ser lugares de encuentros y experiencias intergrupales.

En ese largo trajinar, los guaraníes fueron ga nando la Cordillera. Sin embargo, nada les fue fácil, tuvieron que guerrear incansablemente con las tribus del Chaco y de los llanos. También se conoce que combatieron con los incas.

- Por el Pilcomayo hasta la región de Tarija (los del Paraná): ruta meridional.

- Por el Chaco hasta la Cordillera Central (los del Paraguay): ruta central.

- Por Chiquitos hasta el Guapay (sector Río Grande). Esta es la ruta más documentada por las crónicas españolas (los del Alto Paraguay): ruta septentrional.

En este largo proceso de acercamiento y convi vencia con la Cordillera se fueron mezclando con los ‘Chané’ (constituyen un grupo indígena de ori gen arawak que, tras un masivo proceso migrato rio se asentó en el oeste del Gran Chaco) e incluso con otros grupos tribales. Desde sus inicios se dio paulatinamente el proceso de mestizaje por do ble partida: biológico y cultural, que desemboca como resultado en el modo de ser chiriguano, con sus propias y específicas particularidades.

Se cree que vinieron a Cordillera atraídos por noticias que llegaban, a sus oídos, de indios cha queños que les hablaron de una tierra rica, ge nerosa y abundante en metales, casas de piedra y ornamentos de toda clase. Según una de las leyendas, en esta tierra había un lago inmenso. Estaba habitada por poblaciones numerosas. So bre todo, era una tierra fácil, amena y próspera para ser cultivada.

La región chaqueña, en la que vive el pueblo guaraní, forma parte de la gran Llanura del Cha co Americano; antiguo escenario de gloriosos he chos históricos y del asentamiento de numerosas naciones originarias como los guaraníes, que se autodenominan ‘Ava’ (hombre). Se instalaron en el Chaco Húmedo (provincias del Gran Chaco, O’Connor y Arce de Tarija; Luis Calvo y Hernan do Siles de Chuquisaca; Cordillera y Chiquitos de Santa Cruz). Tuvieron contacto con las culturas de Tiwanaku y después con los incas, quienes los bautizaron con el nombre de ‘Chiriguano’.

Otros grupos tribales, tal vez de otras migra ciones, son los ‘siracuas’, ‘chamacocos’, ‘zamu cos’, ‘tobas’, ‘matacos’, ‘chorotis’, lenguas, ‘ta pietes’ y ‘yanaiguas’. Todos identificados con el medio geográfico que les enseñó los secretos del monte, heredando la sabiduría milenaria que afina los sentidos al máximo. Los que jamás dejaron el espacio libre a los españoles durante la colonia para que tomaran posesión de sus tie rras como lo hicieron en muchos otros puntos de la américa morena.

Consiguientemente, ocupa un importante lu gar en la geografía de América, localizado en el co razón de la Cuenca del Plata, que comparten este territorio de aproximadamente 800.000 km2. Bo livia, Argentina y Paraguay.

Como toda unidad geográfica, el Chaco ha sido dividido en tres zonas por sus acciden tes geográficos.

Desde el Mato Grosso hasta el río Pilcomayo, es el Chaco Boreal; del río Pilcomayo hasta el río Ber mejo es el Chaco Central y del río Bermejo al Sala do de Argentina es el Chaco Austral.

El trabajo realizado por los estudiosos de la ma teria J. Bronowsk, Erland Nordenskjold, Pinkert, Alcides D’Orbigny, Fr. Bernardino de Nino y otros guarda relación con las investigaciones realizadas por el Seminario de propaganda Fide de Tarija, fundado en 1755, demostrando que el Chaco Bo real fue el escenario de lucha por la superviven cia del más fuerte y con el transcurso del tiempo, yendo sin parar o dejando fracciones avecindadas en esta y aquellas márgenes de sus rutas, hubo de arribar a comarcas muy apartadas de su providen cia. Así, mientras por el Norte llegaron al inmen so Amazonas, por el Sur al caudaloso Platal y por el Oriente a las playas del Atlántico y al Paraguay. Aunque todos provenían de un solo linaje y lle vados por una misma ansiedad colectiva, su ave cindamiento en diversos lugares y consiguiente adaptación a escenarios geográficos dispares hizo que tales fracciones fueran paulatinamente ad quiriendo sendas peculiaridades.

Del choque de dos culturas, de raza de conquistadores y guerreros, nace otra cultu ra propia del hombre que ama la libertad y la independencia, atributos que caracterizan al hombre de la región chaqueña, es el selvático que “lee” en las páginas del suelo, las huellas del ganado, del tigre, del cerdo montes o del zorro y en el firmamento “lee” las estrellas, la Cruz del Sur, los luceros del atardecer, de la no che y la madrugada para informarse del tiem po (seco, lluvia, viento, calor, llovizna). Iden tificado con la naturaleza, tiene costumbres afines, donde hombre y tierra se unen forman do un todo armónico y equilibrado.

El pueblo guaraní es conocido por sus largas luchas, por sobrevivir defendiendo lo que con sidera suyo: los territorios conquistados, por su contacto con la tierra para producirla con digni dad, por su sabiduría. Una nación que resucitó tras la batalla de ‘Kuruyuki’ de 1892.

Esto que comparto, amigo lector, es solo un pedacito de la historia escrita por un pueblo to dos los días de su existencia y merece un espe cial reconocimiento por defender la naturaleza y su rica biodiversidad durante siglos. Esa histo ria es a veces compleja, pero preciosa y sencilla, adornada por la dulzura de su lengua y los miste rios que encierra la cosmovisión que habla sobre la existencia humana que les inspira para afron tar el futuro con valentía y mucha fuerza. Como acostumbran los ancianos, no dudes en transmi tirla a tus hijos o tus nietos.

[1] Metraux (1927)

[2]’Historia de un Pueblo’, Francisco Pifarré, ca pítulo: Cómo llegaron los guaraníes a la cordillera.

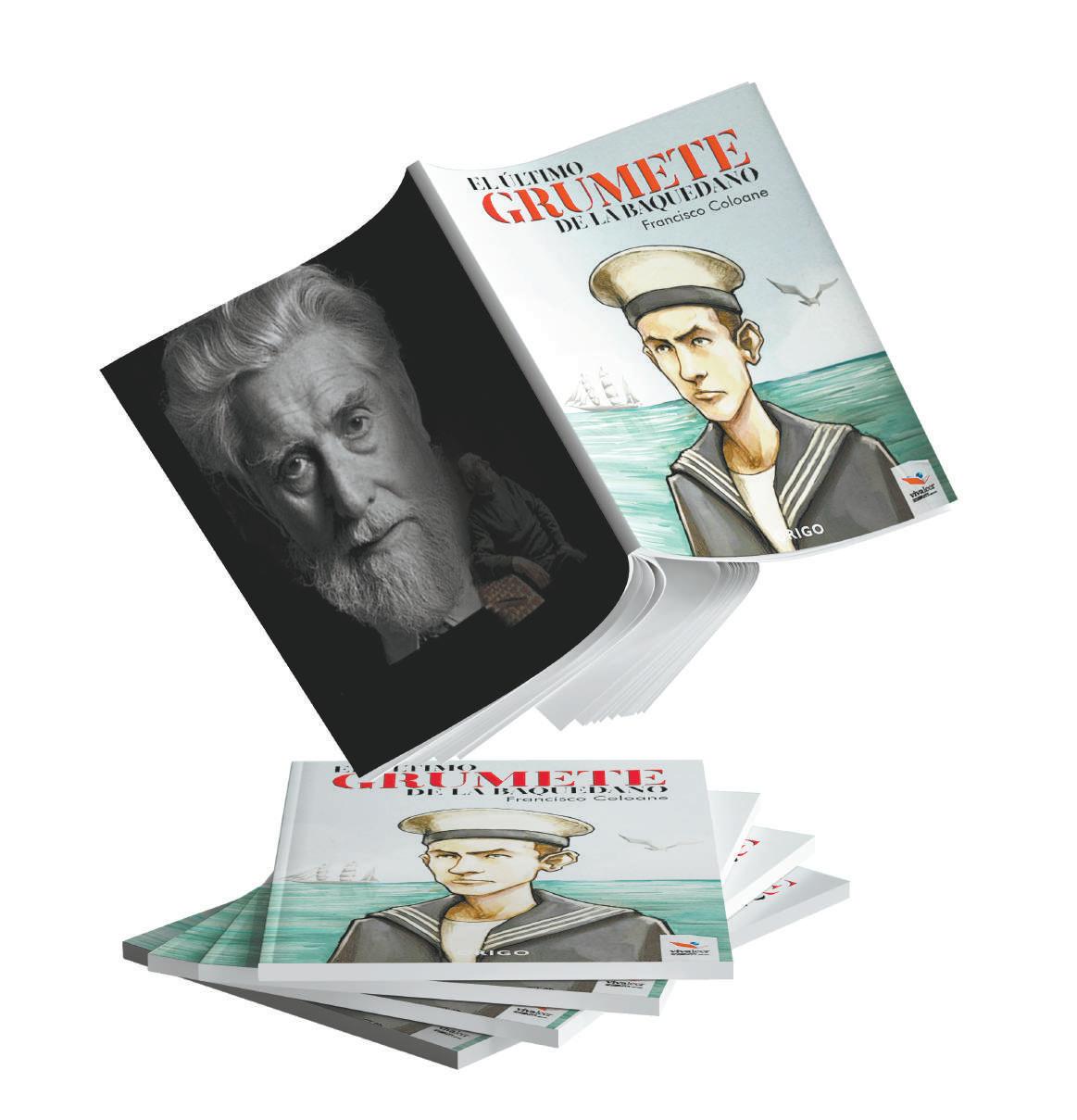

Baquedano, ese buqueescuela de la Armada que, después de su último crucero hacia el Cabo de Hornos, echó para siempre sus anclas en un puerto, como cualquier corbeta de guerra que envejeció en sus innumerables batallas y periplos.

Víctor MontoyaEl último Grumete de la Baquedano, de Francisco Coloane (Quemchi, Chile, 1910-2002), es una obra que cayó en mis manos con el peso mis terioso de un libro bitácora, que se salvó de un naufragio después de haber nave gado por alta mar, bajo el brazo de un marino ansioso por narrar las aventuras que le tocó vi vir a bordo de un buque de guerra.

La obra está dividida en catorce capítu los y presenta a lo largo del tratamiento del tema valores morales y estéticos que, proba blemente, lo convierten en uno de los relatos más hermosos de la vida de los marinos que navegan viento en popa por los canales aus trales de Chile, pues, a ratos, gracias a la ma gia y la intensidad del relato, el lector tiene la sensación de estar a bordo de la corbeta la Baquedano, sujeto al timón y mecido por las olas que se rompen contra la proa.

De este modo, Francisco Coloane, “escritor sencillo, pero sensible”, como solía considerar se, nos invita a dar un paseo imaginario por la vasta geografía chilena, llevándonos a bordo de la Baquedano, que zarpa del puerto y navega por una geografía que él frecuentó desde su in fancia, conviviendo con pobladores humildes y trabajadores que forjaron su ser y estimularon su vocación literaria.

Para cualquiera que haya incursionado en el mundo narrativo de Coloane, no será sorpren

dente descubrir en El último grumete de la Ba quedano a ese viejo marino acostumbrado a contarnos, una y otra vez, historias cuyos ca bos sueltos están también presentes en sus no velas Cabo de Hornos, La tierra del fuego y en su libro de memorias Los pasos del hombre, donde el autor relata sus viajes y aventuras transcu rridos en la región austral de uno de los países más largos y angostos de América.

El último grumete de la Baquedano, escrito con pasión y conocimiento de causa, es un li bro que bien podría servir como excelente ma nual de navegación para quienes se embarcan en un puerto, con las esperanzas de saciar su sed de aventuras y curiosidad con los secre tos escondidos en la vastedad del mar. El autor hace gala de un estilo depurado, elegante, y de sarrolla un argumento que fluye con soltura a lo largo del relato, desde la caracterización de los personajes hasta el registro de giros idio máticos y expresiones propias de la jerga mari na: “¡Veinte gados a babor!”, “¡Cierra la tarasca!”, “¡Cazar las escotas de estribor!”, “¡Atrinca para la mar!”, “¡Prepararse para vivar por avante!”.

PIRATAS Y MARINOS Francisco Coloane, en esta obra de profunda trascendencia humana, sorprende con la senci llez y sensibilidad de los grandes narradores de la literatura universal. No pocas veces, más por su temática que por su estilo, fue comparado con Jack London y Joseph Conrad, aunque a él no le agradaban ni desagradaban las compara ciones con otros autores, cuyos temas también abordan las aventuras de piratas y marinos. Co loane sabía, de algún modo, que el mar no solo es una inmensidad azul que se pierde en el ho rizonte, sino un personaje con vida propia, una suerte de amante que respira en sus flujos y re flujos. Tal vez por eso recordaba la tarde en que doña Eliana Rojas le dijo: “El rumor del mar es como los pasos de alguien que se acerca pero que nunca llega”, una imagen metafórica que lo llevó a sentir nostalgia por el mar, y que fue confirmado por las palabras que su padre le su surró antes de morir: “Volvamos al mar”.

Leer El último grumete de la Baquedano im plica, sin lugar a dudas, hacerse cómplice del hilo argumental, sobre todo si alguna vez se es

tuvo a bordo de un barco que avanza rumbo al sur, donde las ráfagas del viento ululan en las noches y los témpanos de hielo flotan como osos polares en Tierra del Fuego.

El protagonista principal de la obra, Alejan dro Silva Cáceres, era el segundo hijo de una madre viuda que, para solventar las necesida des de su humilde hogar, lavaba y planchaba las ropas de dril y paño de los marinos, cuyos oficiales lucían uniformes blancos y camisas de cuello almidonado los días domingos.

Alejandro, hasta antes de embarcar se clandestinamente en la Baquedano, era alumno aplicado en la escuela primaria y el liceo. Estudió con la obsesión de ingresar al gún día a la Escuela de Grumetes de la Arma da. Quería ser marino a cualquier precio, aun sabiendo que su padre murió en un naufra gio, y que su hermano mayor, Manuel, des apareció en Magallanes, a donde se marchó con la ilusión de que en los mares del sur se ganaba mucho dinero cazando nutrias, lo bos, zorros y otros animales de piel fina.

De los trescientos y un hombres que esta ban a bordo de la Baquedano, el último tripu lante era Alejandro Silva Cáceres, oriundo de Talcahuano, quien, escondido en el peñol de la proa, inició la mayor aventura de su vida, lue go de haber tomado la decisión de despedirse, por medio de una carta, de su madre y sus pro fesores de liceo. Aunque tenía apenas quince años, como el capitán de una de las novelas cé lebres de Julio Verne, poseía el espíritu valien te y sagaz de un marino dispuesto a enfrentar los avatares del destino. Al fin y al cabo, estaba consciente de que este era el último viaje de la corbeta Baquedano y la única oportunidad que tenía para convertirse en uno más de los gru metes del glorioso buque de guerra, que levan tó los velámenes y zarpó rumbo a los canales del Sur y se internó en la inmensidad del mar con la proa en dirección al viento.

Alejandro, al cabo de ser descubierto en su escondite por el guardiamarina, fue pre sentado al capitán y luego al comandante, quien, al escuchar las explicaciones del mu chacho, decidió que lo consideraran el últi

mo grumete. A partir de entonces, aprendió a armar un ‘coy’ con el colchón y las dos man tas de reglamento, a levantarse al toque de la corneta y a subordinarse al mando de sus su periores. Aprendió, asimismo, el nombre de los instrumentos y compartimientos de una corbeta de guerra, y después las maniobras de una navegación a vela.

Así, poco a poco, empezó a amar a la Ba quedano como a su propia madre, pues era una nave donde, además de impartir las ins trucciones correspondientes a la Escuela de la Armada, se contaban historias de apareci dos y buques fantasmas, como ese cuento de El fantasma del Leonora, referido por un vie jo sargento que pasó su vida a bordo de la Ba quedano. En realidad, el fantasma del Leono ra, velero rescatado de las rocas del Estrecho de Magallanes, no era más que el mascarón de proa; tenía aspecto de sirena, “los brazos abier tos como queriendo abrazar al mar y las aletas plegadas a los bordes, igual que una aparición, blanca como el mármol”. El sargento contó que, mientras los tripulantes dormían en el ca marote, se les aparecía esta figura femenina, de cara hermosa y túnica blanca. Los tomaba del brazo y los conducía a través del velero, con la intención de arrojarlos por la borda y desa parecerlos sin dejar rastro alguno. Francisco Coloane, aferrado a su pluma de narrador innato, cuenta las peripecias de su joven protagonista, con la experiencia de quien recorrió muchos mares y visitó muchos sitios. Está claro que el autor, por su ascen dencia natural, revivía su niñez en medio de la naturaleza agreste y accidentada de Chiloé. Además, se debe recordar que Coloane nave gó desde su infancia por los canales del Sur, que vivió desde su adolescencia en Puerto Montt y Punta Arenas, que era hijo de un capitán de barco ballenero que hacía su travesía hacia el Es trecho de Maga

llanes, y, para entender mejor sus vivencias y experiencias como hombre y escritor, se pue de afirmar que Coloane no solo fue navegante en los canales australes, sino también cazador de lobos, ovejero y diestro domador de potros en las estancias de Tierra del Fuego.

De hecho, los tripulantes de la Baquedano, junto al joven protagonista, estaban destina dos a resistir las embestidas del mar, con sus olas que se elevaban por encima de la cubier ta, y los vientos que zarandeaban los veláme nes, a tiempo que la corbeta se mecía cual una cáscara de nuez en medio de la tempestad que enseñaba que el marino, para sobrevivir a la travesía, debía mirar a la muerte cara a cara, en frentándose a los peligros con la serenidad de los nervios y la tenacidad de los músculos.

Bien podría decirse que El último grumete de la Baquedano es un pretexto o un medio del cual se valió el autor para enseñarnos el paisaje accidentado y exuberante de lugares como Tal cahuano, Puerto Montt, Golfo de Penas, Punta Arenas y Magallanes, donde los bosques, con templados a lo lejos, se levantan como monta ñas recortadas contra el azul del cielo. No es menos maravilloso imaginar el paisaje de la bahía de Puerto Refugio que, aparte de ser un sitio ideal para salir a mar abierto y cazar balle nas, está rodeado de grandes cordilleras cuya única vegetación son los robles y los musgos, o el encanto especial que ofrece el canal que conduce a Puerto Edén, cuyo espléndido pai saje, además de hacer honor a su nombre, es la tierra de los indios alacalufes, que viven de los productos que les concede la tierra y el mar.

La Baquedano, como cualquier buque de guerra que sigue la ruta del sur, atraviesa por sitios mentados por los marinos más viejos, como es La tumba del Diablo en Punta Arenas, población ganadera de la Patagonia, situada en las márgenes del Estrecho de Magallanes y frente a la legenda ria Tierra del Fuego. Se dice que aquí fue amarrado y fon deado el Diablo, con tres toneladas de grilletes y cadenas, y que: “¡En las noches de tempestad arrastra sus cadenas de bajo del mar, y los pocos marinos que lo han oído y están vivos dicen que es un ruido terrible, que queda en los oídos para siempre! ¡Más horrible que el de la tempestad!”.

Si en su novela Guanaco blanco retrata personajes mí ticos como son Timaukel, el más poderoso de todos, y Quenos, constructor de praderas y canales, en El último grumete de la Baquedano cuenta la leyenda de tres fami lias que se salvan del diluvio al estilo bíblico del Arca de Noé. Se trata de tradiciones orales que el autor recogió de primera mano en los lugares de origen. De ahí que cada uno de sus libros, al margen de ser leídos como simples cuentos o novelas, contienen textos de carácter antropo lógico y etnológico, que rescatan mitos y leyendas de las culturas ancestrales, con héroes y epopeyas que, luego de haber sobrevivido al avasallamiento de la coloniza ción occidental, se conservan en la memoria colectiva, transmitiéndose de generación en generación.

El último grumete de la Baquedano, por intermedio de los pensa mientos y sentimientos de su joven protagonista, nos pone en con tacto con personas cuyos valores culturales y códigos de vida son diferentes a los de Occidente. Es decir, nos permite comprender me jor las razones fundamentales de la diversidad cultural, no desde la perspectiva del discurso demagógico del poder, sino desde la visión consciente de un escritor que se sumó a la causa de los pueblos origi narios que exigen respeto a sus derechos más elementales.

Con todo, casi al final del libro, cuando la Baquedano arribó al Cabo de Hornos, donde se cruzan las aguas del Pacífico y el Atlántico, el último grumete, Alejandro silva Cáceres, encuentra a su hermano mayor, Manuel, quien, vestido a la usanza de los indios yáganse, vivía en cali dad de cacique con una india de buen parecer y tres hijos menores. Manuel, más que representar el sincretismo cultural, asumió como suyas las costumbres ancestrales de los yáganse. Quizá por eso, mientras contemplaba las aguas gélidas del mar, se le acercó a Alejandro y le dijo: “¡Los hombres somos como los témpanos, la vida nos da vueltas a veces y cambiamos!”.

En esta región inhóspita y agreste, conocida como ‘El Paraíso de la Nutria’, los indios yáganse sobreviven aisla dos del mundanal ruido de las urbes, llevando una vida sedentaria en medio de la nieve y el viento helado. Se ali mentan casi exclusivamente de la caza de nutrias, lobos, pingüinos y otras aves, debido a que, a diferencia de los primeros occidentales que llegaron atraídos por la fiebre del oro, los habitantes ancestrales no conciben la propie dad privada y prefieren llevar una vida en simbiosis con la naturaleza, tomando los alimentos que les provee el mar, y, algunas veces, del trueque que realizan con los tripulantes de los barcos mercantes que atraviesan por ese helado confín del mundo.

El último grumete de la Baquedano, como todos los rela tos clásicos bien contados, es una obra que no podía dejar de tener un desenlace feliz, ya que el joven protagonista, Alejandro Silva Cáceres, a su retorno a Talcahuano, lleva el uniforme de marino, y, para la alegría de su madre, le entre ga las pieles y el oro que le encomendó su hermano Manuel, como prueba de que el amor de un hijo por su progenitora es inmutable a pesar del tiempo y la distancia.

Así pues, este hermoso libro de Francisco Coloane, que fue escrito “en recuerdo de la nave que formó a tantas ge neraciones de marinos chilenos”, debería ser un texto de lectura obligatoria para quienes deseen conocer algo más sobre la legendaria historia de la Baquedano, ese buque-es cuela de la Armada que, después del último crucero hacia el Cabo de Hornos, echó para siempre sus anclas en un puerto, como cualquier corbeta de guerra que envejeció en sus in numerables batallas y periplos.

RECURSO TURÍSTICO

El último tercio del siglo XIX fue determinante para el desarro llo del transporte ferroviario en Bolivia fruto del auge minero en Huanchaca y Pulacayo, dos regio nes que, si bien en la actualidad fueron olvi dadas, en sus muros sólo queda el recuerdo de que un día eran las más prominentes y pre cursoras del desarrollo del país.

El desarrollo ferroviario dio origen al naci miento de la ciudad de Uyuni que, por cuestio nes sociales, históricas, políticas y geopolíti cas, en la actualidad es una población con más tradición turística, lo que permitió también emplazar un recinto museístico de vasta im portancia, en cuyo espacio se guardan varios ejemplares de locomotoras, maquinaria pesa da y vagones de pasajeros que fueron testigos del impacto económico que vivió esta región.

Uyuni cuenta con un museo ferroviario que es muy distinto al famoso Cementerio de Trenes, pero ¿qué motiva conocer este re ciente espacio museístico?

Para el responsable de Turismo y Cultu ra del Gobierno Municipal de Uyuni, Alfredo Omar Pérez Condori, “el Museo Ferrocarril y

Centro de Interpretación Uyuni es parte de la identidad propia de los uyunences, es un espacio que recuerda a toda su población la importancia que tiene el ferrocarril, es parte de la historia”.

El innovador proyecto fue una aspiración del pueblo y, en la actualidad, cumple una importante función social, pese a que el tu rismo receptivo aún no logró ingresar a ese espacio, agregó Pérez.

El Museo Ferrocarril y Centro de Interpre tación Uyuni forman parte de la ruta de los museos junto al Archivo Histórico de Pula cayo, el Museo Arqueológico y Antropológi co de los Andes Meridionales, el Centro de Interpretación del Regimiento IV Loa y otros involucrados con el innovador recorrido que impulsa el municipio de Uyuni, como nueva alternativa de turismo.

Tanto el Museo Ferrocarril y el Cementerio de Trenes muestran al público varias locomo toras en desuso, pero también ambos espacios son totalmente distintos. El responsable de tu rismo resalta que el repositorio exhibe la histo ria, el desarrollo ferroviario de la región, todo ello se lo hace de forma sistemática y metódica, es decir el museo guarda en su integridad el pa

trimonio ferroviario, rio es un espacio que yacen decenas de ria plasmada en la tos, y sin duda el sector gar para contar la De acuerdo a da por el responsable ca del municipio ni, el museo cuenta primera se encuentran o de alto tonelaje en la segunda se varias nacionalidades, de transporte de clasificaban a los do y tercer nivel), que servía para el

DE CADA ARTEFACTO Describir las de estos artefactos que funcionaba es una maquinaria de levantar hasta tora completa, muchas hurtadas no solo mayoría de las locomotoras

El repositorio es un espacio que le recuerda a toda su población la importancia

importancia de ese medio de transporte en la historia de Potosí y Bolivia. refleja la identidad de Uyuni

ferroviario, mientras que el Cemente que llama a la aventura donde trenes que cuentan una histo la decadencia de estos artefac sector privado aprovechó el lu historia a los visitantes. la información proporciona responsable de información turísti de Uyuni, Armando Mama cuenta con tres secciones. En la encuentran los coches de servicio (una grúa y otros artefactos), se hallan las locomotoras de nacionalidades, en la tercera los coches pasajeros (en ese periodo se pasajeros de primer, segun nivel), además de un coche jaula el transporte de ganado.

ARTEFACTO características de cada uno artefactos es impresionante. La grúa en la maestranza de Uyuni maquinaria a vapor, tenía la capacidad 40 toneladas o una locomo muchas de las piezas fueron de este ejemplar, sino de la locomotoras que se encuen

tran en el museo, después de que estos arte factos quedaron en desuso, durante los años 70 y 80 del siglo anterior.

Los trabajadores ferroviarios de Uyuni con taban con todas las herramientas que incluso les permitían fabricar piezas metálicas para las locomotoras, de hecho uno de los vehícu los se encuentra transformado. A simple vista muestra ser de un modelo, pero sufrió alguna modificación con la adhesión de un motoriza do que claramente no le pertenece, pero está muy bien ensamblado. Mamani cree que este trabajo se hizo para dar potencia a la máqui na, ya que algunas locomotoras debían trans portar cargas que incluso estaban fuera de su capacidad, pero el proceso de ensamblaje oca sionaba que estas sean más fuertes.

Uyuni es una ciudad estratégica para cono cer e ingresar al gran salar, ya que cuenta con todos los servicios básicos. En la región existe una variedad de ofertas turísticas, entre ellas está la Reserva Eduardo Abaroa, donde yacen las famosas lagunas Verde y Colorada, además del Desierto de Siloli, los Geiseres, el Árbol de Piedra, entre otros espacios recreativos.

(*) Es socio de número de la Sociedad de In vestigación Histórica de Potosí – SIHP.

(**) Es docente universitario de la Universi dad Autónoma Tomás Frías - UATF.

Los conversatorios se han convertido en un recurso o actividad muy importante, especialmente en el ámbito digital, donde son muy recurrentes en la programación de los centros culturales que apelaron a ellos debido a su simplicidad en la organización, ya que demostraron ser una eficaz manera de mantener contacto con los diversos públicos durante el confinamiento.

Paola Ríos, AhenkeCambios en el consumo cultural es una publicación promovida por el Centro Cultural Plurinacional con base en el importante levanta miento de datos al entorno cultu ral, entre 2018 y 2020, elaborado por la músi ca, diseñadora gráfica, comunicadora y gestora cultural Raquel Terceros. Se suma también la participación del periodista cultural Marcelo Suárez, la cantante Eleonora Cardona, del pro ductor audiovisual Gerardo Guerra y los tes timonios de dos importantes personalidades fundamentales del ámbito cultural cruceño: el maestro Lorgio Vaca y el gestor Marcelo Araúz, para fortalecer el panorama vivencial desde las áreas del periodismo, la música, el cine nacio nal, las artes visuales y la gestión artística en sí.

Este libro es una reacción resiliente e inme diata a un contexto sanitario y político social vivido en el país, que pretende ser base para futuras gestiones culturales. Es un diagnóstico exploratorio en las que se resaltan las acciones creativas, los casos excepcionales de éxito du rante la pandemia, como ejemplos que sirven para dar cuenta de los imaginarios y de las prác ticas del consumo cultural cotidiano en la capi tal oriental. Allí se explora la expansión de los horizontes de la cultura y de los nuevos espacios que la tecnología permite.

“La principal motivación, por la que siempre me acerqué al área de investigación es la de poder conocer y generar datos tangibles sobre el ámbito artístico y cultural. Creo que el generar un análi

sis, cualitativo y cuantitativo, nos permite cono cer cómo se mueve el sector y es la base para la toma de decisiones estratégicas en los proyectos y gestiones”, comenta Raquel sobre el impulso que la llevó a levantar datos y escribir.

Cambios en el consumo cultural se desarrolla sobre la definición de ‘consumo’, de Néstor García Canclini, expresada en una de sus obras más co nocidas, Consumidores y ciudadanos, donde se lee: “consumo es el conjunto de procesos sociocultu rales en el que se realiza la apropiación y los usos de los productos”. En ese sistema se toma en cuen ta el contexto que también motiva a la reacción. La circunstancia sanitaria vivida en 2020 fue un mo mento en la historia del mundo sin precedentes: éste se detuvo, y el tiempo se divorció de él, dejan do de lado cualquier compromiso de actividades económicas, sociales, artísticas, entre otras. ‘El ser social por excelencia’ debía, entonces, guardar dis tancia, ‘no salir de casa’ y aislarse para protegerse del Covid-19, como primera medida de biosegu ridad. En consecuencia, los espacios públicos, de entretenimiento, comerciales y culturales fueron eventualmente cerrados por más de tres meses, continuando luego, ante cada mejora de las esta dísticas sanitarias, con la reapertura de los mis mos, pero con aforos y horarios restringidos.

Además del contexto sanitario, Bolivia vi vió cambios políticos y sociales a partir de no viembre de 2019, y, ante la llegada la pandemia al país, el Gobierno de turno decidió eliminar el Ministerio de Culturas (que pasó al de Educa ción). Por ello, importantes proyectos cultura les, comprometidos o en formación, fueron can celados, dejando aún más desconcertados a los artistas ante la situación.

Evidentemente, a partir de marzo 2020, cuando se declaró la cuarentena en Bolivia, sucedió un tiempo de debacle económica que afectó a todo sistema de apropiación, uso de productos y servicios del mercado. Ante esta circunstancia, se fueron evidenciando las re acciones de artistas e instituciones culturales:

“En Santa Cruz y en el mundo nos encerraron (…) espectáculos de Broadway en Nueva York: cancelados. Nadie sospechaba que todo esto iba a pasar. Nosotros, como APAC, suspendimos los festivales internacionales de teatro y de música barroca, por todas estas condiciones, pues vie nen muchos artistas de otros países, pero las fronteras y aeropuertos estaban cerrados, sin conexiones, así los festivales ‘se fueron al agua’.

El equipo que existía y que se incrementaba du rante los festivales se redujo a una secretaria.

La pandemia, para estas instituciones que or ganizan festivales, ha sido un desastre debido a las prohibiciones y a las restricciones”, se ñala Marcelo Araúz, gestor cultural, fundador de la Asociación Pro Arte y Cultura (APAC).

Eleonora Cardona, cantan te cruceña, compartió sobre cómo reaccionó a este pasa je histórico: “En mi caso, no quería dejar de hacer mú sica. Ante el hecho de estar encerrados en casa, con mi esposo dijimos, bueno, ¿qué hacemos? No podemos dejar de hacer música, no podemos salir a trabajar, no podemos no hacer nada. Entonces empezamos a hacer los videos de saludo personalizado. Recuerdo que, en mayo, para el Día de la Madre, la situación era difícil, la gente no podía salir, no podía ir a ver a la mamá, no podía hacer una cena, no se podía hacer nada, entonces surgió la idea de seguir haciendo músi ca, pero adaptada al formato virtual. Empezamos a hacer video-saludos personalizados para los cumpleaños, y nos fue bien”.

El productor audiovisual Gerardo Guerra co mentó sobre las primeras consecuencias del fe nómeno de la pandemia: “A los trabajadores del audiovisual nos afectó mucho la pandemia, ya que ha frenado rodajes por la cancelación de fondos de fomento cinematográfico, frenó tam

bién varios aspectos en toda la cadena, especial mente en producción, de desarrollo de proyec tos y posproducción, al no poder acceder a un fondo financiero, especialmente en 2020-2021”.

Raquel Terceros compara los datos obteni dos en 2018 con los de 2020. Mide las caracte rísticas de la oferta cultural, de la gestión, de la actividad artística, del tipo de público, ob serva a las instituciones culturales (si son in dependientes, pequeñas, etc.); investiga cómo comunican los grupos o instituciones cultu rales sobre sus actividades; cómo se caracte riza el consumidor: qué lo motiva a asistir a eventos culturales, con qué frecuencia, cuán to es capaz de invertir, qué lugares frecuen ta, entre otros aspectos. Posterior a la pande mia, en 2021, cuántos espacios culturales se mantienen, ¿qué preferencia tiene entonces, el público en comparación con 2018? ¿Cuáles fueron las áreas artísticas y culturales más golpeadas por la circunstancia sanitaria y eco nómica y por qué? Todos los resultados ayudan a comprender, por su pues to, los cambios que pueden ha berse dado en el público, en los artistas y en los espacios culturales entre el lapso de estudio, pero también se distinguen cuáles pueden ser temporales o no.

Los conversatorios se han convertido en un re curso o actividad muy im portante. Especialmente en el ámbito digital, donde son muy recurrentes en la programación de los centros culturales que recurrieron a ellos debido a su simplicidad en la organiza ción ya que demostró ser una eficaz manera de mantener contacto con los diversos públi cos durante el confinamiento.

Como una suerte de ‘accidente’, el fenóme no sanitario vivido desde 2020 hizo tropezar a la humanidad para que esta caiga unos años (¿10, 20?) en el futuro. Tomando como fuente al Instituto Nacional de Estadística - Encues tas de Hogares 2012-2020, damos cuenta de

que en menos de ocho años se incrementó el uso de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en un 20%, acentuando este incremento solo en 2019, lo que equivale a decir que en ese año (2019) de un 70% de la población que utilizaba celular, en 2020 ha lle gado a un 80% de usuarios (población mayor a cinco años), en concreto se registró un 10% de incremento en un año. Y, del 54% al 62%, en el mismo período, para el área rural.

Antes del confinamiento, muchas bandas de música no concretaban sus proyectos mu sicales al no ponerse de acuerdo en horarios y tiempos de ensayos. Pero una vez domesti cadas las plataformas de comunicación social como el Zoom, StreamYard, Meeting, entre otros, la solución a las distancias u otras impo sibilidades de encuentro físico están ‘en casa’ o por lo menos en la mano.

Se destaca también la nueva costumbre de tener un ‘registro’ a disposición de las activi dades que se desarrollan. Si bien en estos días (2022) las restricciones de aforo prácticamente ya no existen, el público se acostumbró a la po sibilidad de no asistir a un evento y a verlo lue go en las redes sociales, en video. La posibilidad de ‘vivir’ experiencias en o desde casa quedó en la mente de los consumidores culturales como una importante opción.

Se evidencia una renovación en el diseño de los eventos culturales e incluso en la manera de investigarlos. Si antes analizábamos, por ejem plo, la asistencia a los cines para medir su con sumo, ahora también podemos dirigir la mirada a las múltiples plataformas de streaming donde se oferta una cartelera virtual.

Para finalizar, señalaremos que esta traumá tica etapa reafirmó algo muy importante para todos nosotros, y es que el valor intrínseco de lo artístico cultural es mucho mayor que su valor económico. Aunque el arte y la cultura no lleguen a ser una actividad altamente rentable, su exis tencia, para el ser humano, es imprescindible.

El Centro de la Cultura Plurinacional, de pendiente de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, publicó el libro Cambios en el consumo cultural como producto de su pro grama de investigación, desarrollado con la colaboración de Raquel Terceros, prestigiosa gestora cultural de Santa Cruz.

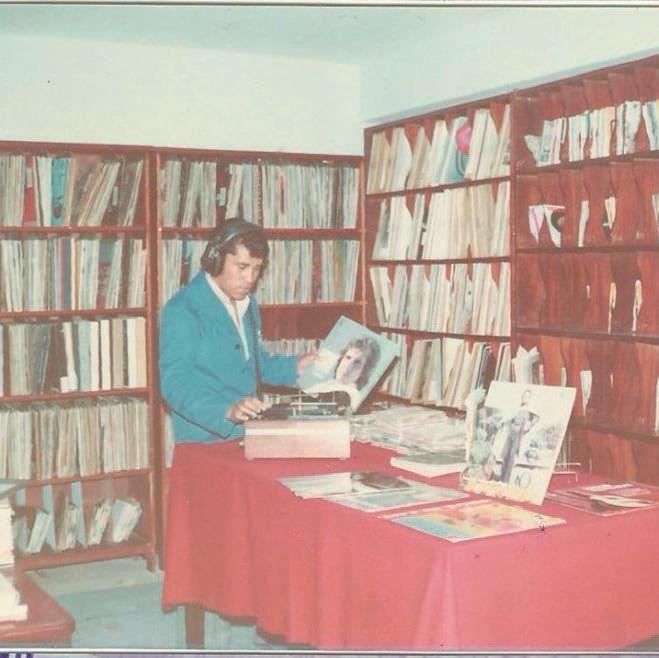

La TV universitaria y privada se perdió en lo comercial e impregnó su programación de banalidad y superficialidad, a tal extremo que vendieron al mejor postor aquellos objetivos altruistas por los cuales habían sido creados.

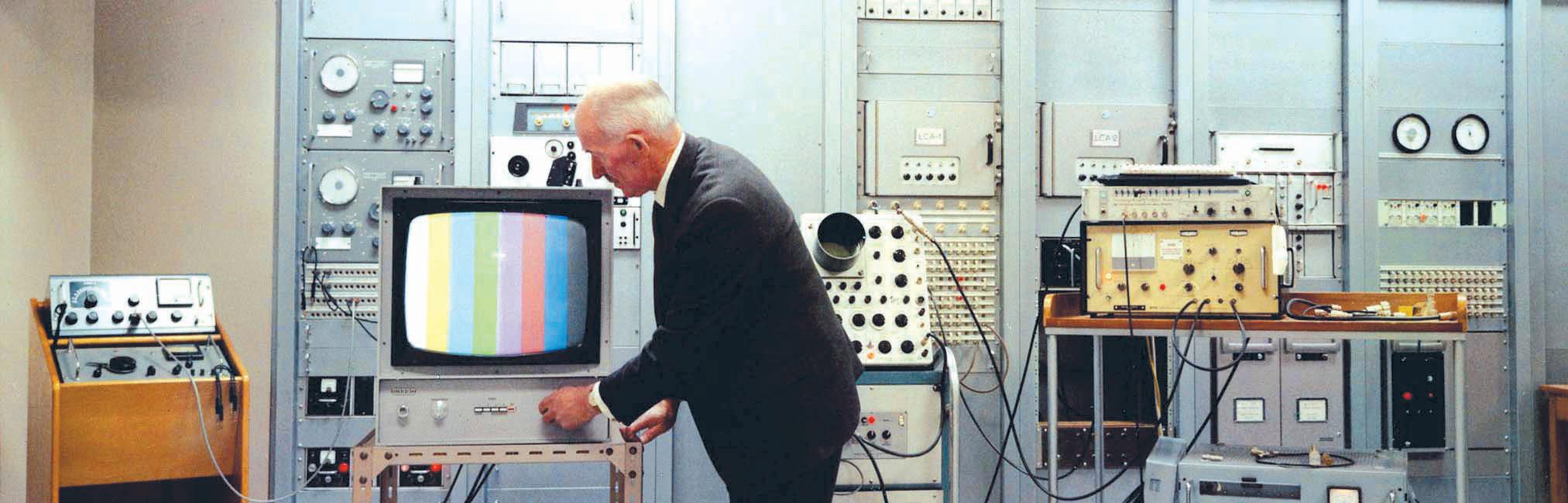

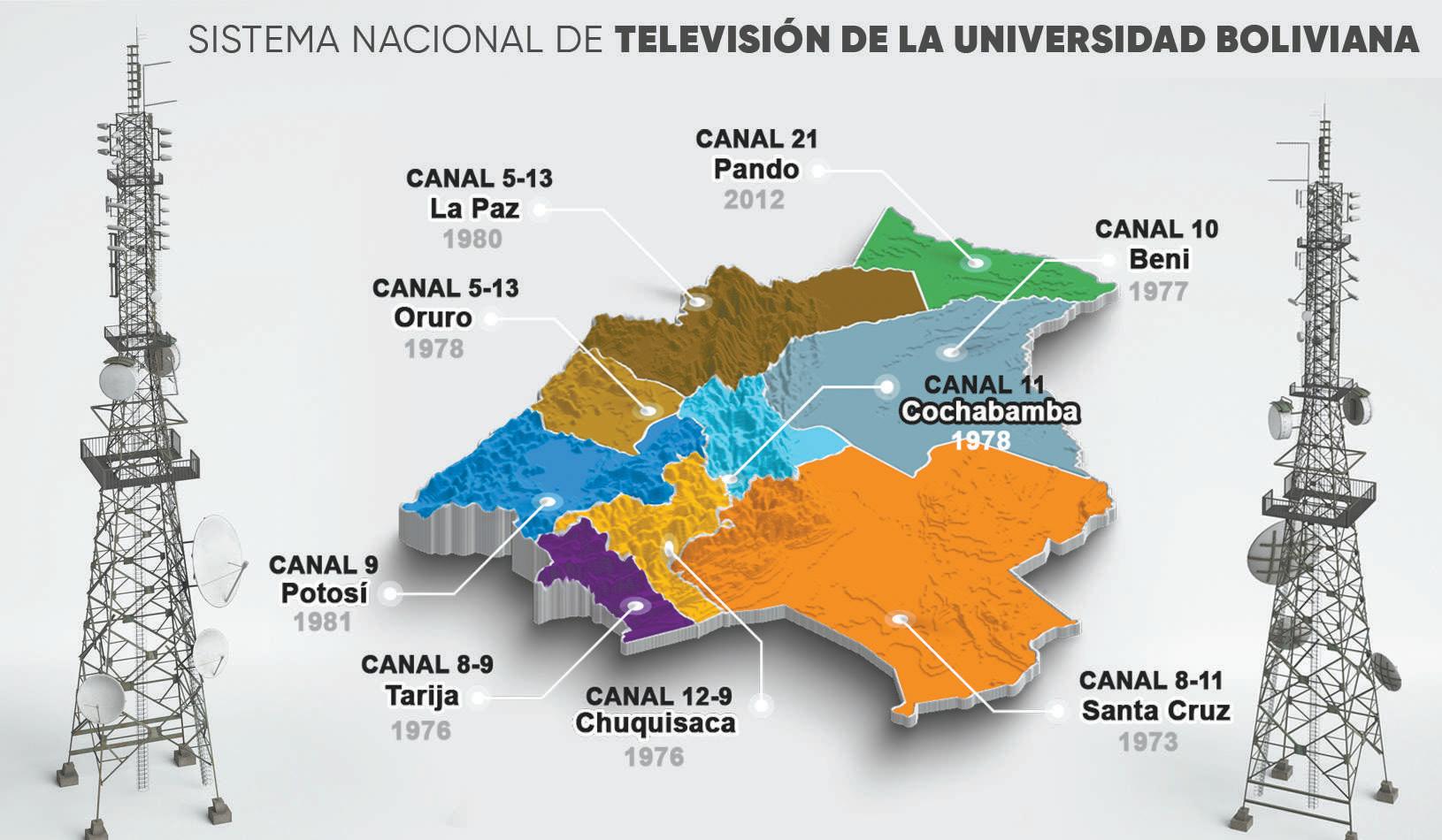

Juan Carlos Flores Escobar (*)Latelevisión universitaria en Bolivia nació en 1973, en un principio, aseso rada por una organización estadouni dense a través del P. Bourret, funcio nó primero en circuito cerrado, luego elevó su señal para salir en canal abierto. Según lo establece su historia, apareció en blanco y negro, después cambió al sistema en color, adoptando ese método desde entonces, para luego migrar a la TV digital. Mientras que la televisión privada ini ció sus transmisiones en 1984.

El 2 de febrero de 1984 aparece la primera es tación de Televisión Privada Boliviana (TVPB) con emisiones regulares: canal 13 Cruceña de Te levisión en Santa Cruz de la Sierra. Los respon sables fueron tres: Ivo Mateo Kuljis Futchner. El segundo involucrado en esta asociación fue Fer nando Aguilera, de profesión técnico en Comu nicación y el tercero Juan Carlos Cochamanidis.

El 15 de abril de 1984 se inauguraba la segun da estación televisiva privada en el país, bajo el nombre de Richards Universal TeleSat canal 5, en Santa Cruz, de los hermanos Roberto A. y Oli

ver Richards, además de Carlos Moyano. Básica mente difundió una programación de estaciones extranjeras sin ningún tipo de autorización.

Entonces, el punto de inflexión se dio en La Paz, el 20 de octubre de 1984, con la salida al aire de Paceña de Televisión canal 9. La emisión ile gal tuvo sus responsables; el empresario minero Raúl Garafulic, quien se unió a los empresarios dueños de Telecine, Rolando y Gonzalo Chiap pe y Juan Carlos Costas Salmón, propietario de Radio Nacional. Entre los cuatro decidieron asu mir un desafío al margen de la ley. Más tarde, los Chiappe resuelven separarse para asociarse con Miguel Dueri y crear canal 5.

Los canales privados comenzaron pues a ope rar con gran precariedad, instalados sin pagar derechos por el uso del espectro, sin dar cuentas a nadie y amparados en una débil resolución ad ministrativa del Ministerio de Transportes. Fun cionaban en casas o departamentos de edificios improvisados como estudios, con insuficientes medios técnicos y apelando a la emisión irregu lar de una programación adquirida ilegalmente.

Con el transcurso del tiempo, los canales de televisión privados crecieron de forma exponen cial hasta configurar, en muchos casos, las redes

televisivas. Actualmente, Bolivia tiene satura do el espectro magnético, lo que hace imposible más asignaciones de frecuencias. En total exis ten 637 canales en todo el territorio nacional, por ello se optó por migrar a la televisión digi tal, básicamente porque ofrece más alternativas en cuanto al uso del espectro electromagnético que, por supuesto, veremos más adelante y que merece un estudio pormenorizado.

La presencia de la TV Digital Terrestre en Bo livia fue un acontecimiento que cobró mucha importancia y que además afectó a la estructu ra de la comunicación en sí misma, ya que obli gó al cambio en el equipamiento de producción y emisión y al cambio de los aparatos televisivos en la recepción por parte de la audiencia. Asimis mo, provocó cambios en el andamiaje teórico de comprensión de la TV, en las formas narrativas televisivas, en la estructuración de la programa ción presionada por la multiprogramación y en el estudio de las audiencias en su relación con los contenidos digitales interactivos.

Por eso la ATT trabajó de manera conjunta con el Viceministerio de Telecomunicaciones, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, el ‘Plan de Implementa ción de Televisión Digital Terrestre’, aprobado mediante Decreto Supremo 3152 del 19 de abril de 2017, cuyo objetivo fue el de implementar la

Televisión Digital Terrestre.

Bolivia TV fue el primer canal en experimen tar la TV Digital en el país. De acuerdo con el De creto Supremo 0819, promulgado en fecha 16 de marzo de 2011, se adoptó para fines técnicos el sistema estándar ISDB-T (Integrated Services Di gital Broadcasting Terrestrial), con codificación H.264, MPEG-4. En ese marco, su implementa ción como sistema para trasmisión y recepción de Televisión Digital Terrestre en el Estado Plu rinacional de Bolivia era ya un hecho concreto.

Este proyecto de Televisión Digital Terres tre fue financiado por el Gobierno del Japón. El equipamiento, instalación y puesta en marcha correspondió al personal de Bolivia TV, además de completar la implementación y puesta en marcha de los equipos de generación de señal y del equipo transmisor en la ciudad de La Paz.

Son más de 50 años de la aparición de la te levisión en Bolivia, un sistema audiovisual que nació bajo el signo de la dictadura y continuó siendo presa fácil de los gobiernos de turno. A partir de ese momento se convirtió en un apén dice instrumental de las organizaciones políti cas que detentaron el poder.

La televisión, universitaria y privada, se perdie ron en lo comercial, impregnando su programa ción de banalidad y superficialidad, a tal extremo que vendieron al mejor postor aquellos objetivos

altruistas por los cuales habían sido creados.

Hoy en día hay muy pocos canales cuen tan con verdaderos profesionales en comuni cación. La planilla está compuesta por empre sarios en otros rubros, profesionales en otras áreas, diferentes y ajenas a la televisión, mo delos recién bajadas de las pasarelas, gente de radio que por tener un micrófono en vez de voz es contratada sin remilgos, youtubers practicando el ridículo, adolescentes que ha cen un detestable trabajo frente a las panta llas y otros especímenes variopintos que no poseen la más peregrina idea de qué es hacer televisión, pero en serio.

Y es que todos estos canales nacieron de prisa y con lo que tenían a mano (tanto en la parte técnica como humana). Sus predeceso res imitaron el mismo “esfuerzo” y se resigna ron a conseguir migajas que se desprendían de la torta que ganaban los “canales grandes”.

Una buena imagen y sonido óptimo no son suficientes para apreciar y disfrutar un progra ma. Hace falta mejorar el contenido, transfor marlo desde sus raíces para que nuestra socie dad pueda virar 180 grados y darse cuenta que la televisión es otra cosa: un medio de comuni cación donde lo educativo, lo informativo y lo entretenido pueden coexistir sin ningún tipo de rencillas ni rencores.

Enel planeta existen más de 7,7 millones de especies de animales y más del 20% está en peligro de extinción. Algunos de los anima les más extraños caminan en la cuerda floja de la extinción. El fotógrafo Tim Flach pasó más de dos años inmortalizando en fotografías a algu nos de ellos. A continuación, mostramos los más emble máticos, curiosos y llamativos.

Según datos de la Unión Internacional para la Con servación de la Naturaleza (UICN), aproximadamente 5.200 especies de animales están en peligro de extin ción en la actualidad. En un desglose por clase, se en cuentran el 11% de las aves, el 20% de los reptiles, el 34% de los peces y 25% de los anfibios y mamíferos.

Existen múltiples causas por las que una especie se encuentra al borde de la extinción. Las razones son particulares para cada especie, pero en líneas generales entre las mayores amenazas se encuen tra la destrucción y fragmentación de sus hábitats, el cambio climático, la caza y tráfico ilegal, y la intro ducción de especies exóticas.

Se debe evitar la fragmentación de sus hábitats, por ejemplo, la deforestación; perseguir y castigar con dureza la caza ilegal y el tráfico de especies, la creación de reservas naturales o el fomento de programas de reproducción, reintroducción y de mejora genética.

La lucha contra la contaminación y el cambio climá tico también es la lucha por la conservación de muchos animales. Cada decisión personal tiene una consecuen cia a nivel global en múltiples aspectos, de ahí la impor tancia de la concienciación social de la población para lu char contra la pérdida de la biodiversidad.