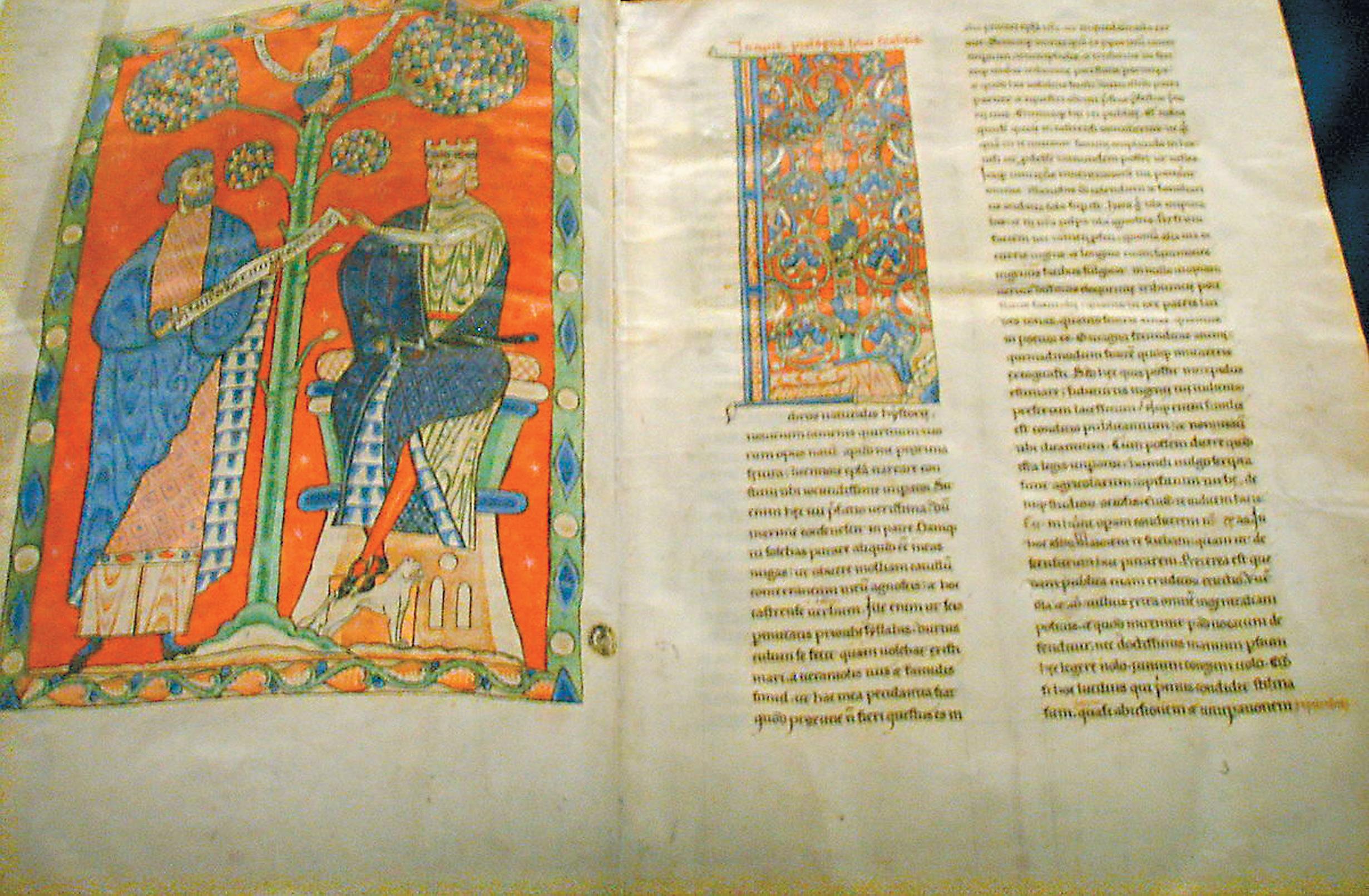

‘Historia natural’, escrita por Plinio el Viejo en el primer siglo, fue el primer libro que se llamó una enciclopedia.

‘Historia natural’, escrita por Plinio el Viejo en el primer siglo, fue el primer libro que se llamó una enciclopedia.

La palabra impresa tiene la fuerza de convertirse en una verdad irrebatible, por esa razón el libro, transmisor de conocimientos, fue expropiado por las élites y con ese instrumento se logró plasmar el control ideológico de las clases subalternas y desposeídas.

La historia de las bibliotecas en Bolivia, pese a su incuestionable importancia, no ha sido objeto de estudio integral o de síntesis hasta el presente, generan do un vacío notable que impide com prender la esencia misma de las luchas ideológi cas por el control del poder, que impulsaron las pequeñas oligarquías nacionales, basándose en el monopolio del conocimiento científico, hasta que las fuerzas sociales contestatarias, en su afán de alcanzar la independencia política de las antiguas colonias de España en América, protagonizaron una segunda batalla, menos conocida pero igual mente dramática, para liberar el conocimiento de sus cadenas ancestrales y alcanzarlo a las masas populares, mediante la creación de las bibliotecas públicas. Este es un avance de mi estudio inédito que pronto saldrá a la luz de la imprenta.

Las élites cultivaron el arte de coleccionar li bros, formando inmensas bibliotecas particula res de las que se han servido para documentar y fundamentar los objetivos históricos de las clases dominantes: generar y perpetuar una ideología, igualmente dominante, que explique el proceso histórico desde la visión de los vencedores, de los detentadores de los medios de producción. La pa labra impresa tiene la fuerza de convertirse en una verdad irrebatible, por esa razón el libro, transmi sor de conocimientos, fue expropiado por las élites y con ese instrumento se logró plasmar el control ideológico de las clases subalternas y desposeídas.

Sin embargo, ese hecho generó una respuesta desde las grandes mayorías para apropiarse, a su vez, de ese bagaje científico cultural por medio de las bibliotecas públicas como correlato de las lu chas ideológicas por el poder. Son numerosos los

esfuerzos realizados desde la institucionalidad del Estado para el establecimiento de bibliotecas públi cas puestas al servicio irrestricto y políticas de fo mento a la lectura, pero también los actores socia les afiliados a las masas obreras, artesanales y los pueblos indígenas, aportaron a ese mismo fin.

Esos objetivos históricos, sublimes para la so ciedad, han coronado sus esfuerzos al concretarse la creación de las bibliotecas públicas, las que han derivado luego de un largo proceso en sólidas ins tituciones sociales, verdaderos instrumentos para construir sociedades democráticas, incluyentes, participativas y bien informadas, como se expresa en el manifiesto de IFLA sobre el Servicio de las Bi bliotecas Públicas (2001), que no hace sino exponer en niveles modernos el alcance del Manifiesto de la Unesco sobre las bibliotecas públicas, a las que con sidera “fuerza vital para la comunidad, universidad del pueblo y fuerza viva de la sociedad”.

No siempre fue así, pues como hemos señala do, el conocimiento fue detentado por las élites históricamente, antes de convertirse en institu ciones sociales “que forman parte de la vida en so ciedad de hombres y mujeres”, en forma de servi cio público que “permite la libertad y la igualdad de acceso a la información para ayudar a construir una sociedad democrática”, como lo expone el bi bliotecólogo mexicano Felipe Meneses.

En esa ecuación de fuerzas antagónicas, la do minación viene dada por dos acciones: la fuerza física, violenta, aplastante y la capacidad de gene rar “una concepción universal del mundo a partir de la propia”, de donde deviene el consenso, como base real de la dominación, pero también de la ca pacidad “de reproducir las formas de dominación en los espacios de los dominados”, como señala Ce ceña. El control de una sociedad es la expresión de

la dominación, del ejercicio del poder, en otras pa labras, de implantar una visión hegemónica, “capaz de generalizar una visión del mundo y su expresión con las expresiones visibles de la realidad”, donde subyacen las manifestaciones de la fuerza genera da por las contradicciones de clase, al punto de pro vocar la ruptura y el fin de esa hegemonía.

La utopía del poder, mecanismo factual que surge de la dominación y la hegemonía de las ideas sobre el universo y la totalidad de las cosas, se alcanza por medio del uso de la fuerza, ese in menso mecanismo coercitivo que han emplea do las clases dominantes a lo largo de la historia, pero como se ha logrado establecer es apenas un componente del poder, pues “si se lo mira de cer ca, no es algo que se divide entre los que lo deten tan como propiedad exclusiva y los que no lo tie nen y lo sufren. El poder debe ser analizado como algo que circula y funciona en cadena (…) a través de una organización reticular, donde los indivi duos están puestos en la condición de sufrirlo y ejercerlo (…) son siempre sus elementos de recom posición”, como lo señala con propiedad Foucault. Es en esa intrincada red en la que actúan las élites ilustradas para apoyar la construcción de las visiones hegemónicas y por ese medio, prolon gar el dominio de los centros de poder, pero curio samente es a su interior que se genera un movi miento de cambio, esencialmente dialéctico, en que la propia élite genera su contrapeso, es decir que paradójicamente es desde del núcleo del po der que surge la respuesta, igualmente violenta, pero con el mismo fin de lograr la imposición de una visión universal a partir de la suya propia. Ese paso revolucionario que hace saltar las etapas del desarrollo socioeconómico se ha dado por medio del control del conocimiento y de las ideas.

El 16 de junio de 1821, desde San Carlos, en vísperas de la batalla de Carabobo, el Libertador se dirige a Santander afirmando que “estos se ñores (los letrados) piensan que la voluntad del pueblo es la opinión de ellos, sin saber que en Co lombia el pueblo está en el ejército, porque real mente está, y porque ha conquistado este pue blo de manos de los tiranos; porque además es el pueblo que quiere, el pueblo que obra y el pueblo que puede; todo lo demás es gente que vegeta con más o menos malignidad, con más o menos patriotismo, pero todos sin ningún derecho a ser otra cosa que ciudadanos pasivos”.

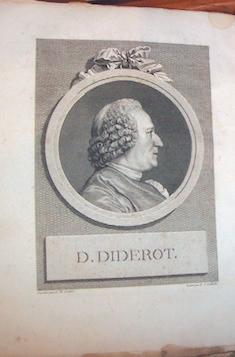

Históricamente se ha establecido la importan cia de las ideas en el desarrollo de las sociedades, sobre todo en momentos estelares de su proceso, como son los cambios estructurales generalmen te por la vía de las revoluciones sociales, tanto en la

vieja Europa (Vg. la Revolución Fran cesa) como en el Nuevo Mundo (Vg. Las rebeliones indígenas y criollas independentistas en América Lati na). En ambos casos se observa con claridad la importancia crucial de las ideas de los Enciclopedistas y la Ilustración, que rompen los viejos paradigmas. Curiosamente, en ese fenómeno, la apropiación y pos terior uso y difusión de las ideas renovadoras vinieron desde las élites hacia su forzada democra tización. En otras palabras, las re voluciones sociales fueron insu fladas desde el seno mismo de las clases dominantes, es decir des de sectores avanzados, contesta tarios y rebeldes prohijados por las mismas clases detentoras del poder político y económico, y esta vez, también del poder de la información y la cultura, llámense estos ‘juventud noble, gentes de letras, clase lite raria, jóvenes físicos, sabios del Reino’. Este selecto grupo, que se volcó a los afanes conspirativos, fue el que proyectó las ideas libertarias atesoradas en sus bibliotecas particulares.

Paul Grossac, el gran bibliotecario argentino, carac teriza la importancia de los libros para templar el ca rácter y formar las visiones del mundo: “Acaso no exis ta documento tan significativo de nuestro carácter y de los hábitos mentales ambientes, como la averigua ción de los libros que hemos preferido y admirado”.

No es casual que las ideas de libertad, igualdad y fraternidad, semillas de un incipiente socialis mo surgieran del seno de las clases dominantes, pues estas confiscaron el conocimiento es decir la monopolizaron, precisamente con base en su po der económico. Eso explica que los libros demo raran en llegar a las grandes mayorías por medio de las bibliotecas públicas, el único resquicio para la apropiación legítima del conocimiento. Así, en el estudio de los procesos independentistas lati noamericanos (compilados por Vicente Lecuna), tenemos que “en el caso de Colombia, como de hecho ha ocurrido en otras historiografías de la región, la interpretación dominante, fijada desde mediados del siglo XIX, es aquella que analiza la Ilustración como un proceso de formación de la “conciencia política criolla”, proceso que tendría como resultado necesario la separación de Espa ña y la organización republicana”.

(*) Magíster Scientiarum en Historias Andinas y Amazónicas. Archivista. Docente titular de la Carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés

Mural de la Batalla de Carabobo. Asamblea Nacional, Caracas, Venezuela.

Enciclopedistas franceses en el siglo XVIII. WAT’A MARKAN YAPU UYWAÑ AJAYUPAA pesar de siglos de colonización y aculturación (modernidad) aún se encuentran vigentes prácticas de crianza mutua, que incorporan la participación de los niños y niñas, además de los adolescentes y jóvenes, actuando como ‘ispalla’ (suplicantes).

Ireneo Uturunco (*)

Ireneo Uturunco (*)

Analizar el valor histórico, cultural, religioso y social del entorno cir cunlacustre del lago Titicaca es im portante por cuanto Copacabana y las islas del Sol y de la Luna son considerados como centros sagrados dedica dos a la peregrinación, sacralidad y purificación, por el carácter hierático de estos espacios. En este marco, la investigación busca desarrollar un análisis del proceso de la crianza mutua de la agricultura y los alimentos en la comunidad Ch’allapampa de la Isla del Sol. Además, se exa mina la asociación de las celebraciones ritualfestivas a la religión católica.

La investigación viene diseñada en el marco de las nuevas epistemologías emergentes, prin cipalmente aquellas relacionadas con la valori zación de los conocimientos ancestrales: la des colonización de saberes.

Se presentan cinco celebraciones ritual-festi vas que retratan la autoafirmación cultural a pe sar de las objeciones de modernas formas de ex tirpación cultural, como son la modernidad, la Iglesia Católica y Evangélica.

Chhijchhi t’aqa y waxt’a a la Pachamama

El chhijchhi t’aqa (despacho del granizo) se realiza tres veces en agosto con el fin de pedir que los sembradíos en la comunidad

no sean perjudicados por el granizo.

Las ceremonias se llevan a cabo en día mar tes o viernes. Para ello, el yatiri consulta a la hoja de coca dónde se hace el pago y dirige a las auto ridades locales en su rol de despachantes.

Al granizo se le paga con una mesa que contie ne elementos negativos: cuernos de cordero y de vaca (waxra), lanas sucias de oveja (negro y blan co), ovillos de ch’iqha ch´ankha hilados al lado iz quierdo (qaputa), cola de vaca, huevo q’ullu (q’ullu k’auna), colillas de cigarros, entre otros. Estos ele mentos guardan afinidad con lo dañino y tienen la finalidad de aplacar la ira del granizo.

Durante la ceremonia, en un cerro, los parti cipantes fuman cigarrillos como si estuvieran cargando municiones, exhalan el humo con fuerza, mirando el cielo e imitando sonidos del fusil: “¡phum!, ¡phu! ¡phum!, ¡phu! ¡phum!” para intimidar al granizo.

Una vez que se concluye con la ceremonia en el cerro, se procederá a armar siete mesas para el pago a la Pachamama, mismas que serán paga das en las siete aynuqa de la comunidad.

La sata qallta es el ritual relacionado con la crianza de alimentos en Ch’allapampa.

El primer día es de rogamiento: todos los co munarios realizan un rezo colectivo en un cerro elegido por el yatiri la noche anterior mediante la lectura de la coca. Esa misma noche se eligen seis niñas y seis niños como suplicantes (ispalla) ante las divinidades.

El segundo día es de sata qallta (inicio de la siembra). La noche anterior, el yatiri consulta a la coca para elegir seis jóvenes mujeres y seis va rones como ispalla y se escoge el lugar del ritual.

Al ritmo de la phuna, en el sitio se ofrece una waxt’a a la Pachamama, consistente en ingre dientes dulces, vinos blanco y tinto, cerveza, coca quina, p’asanqalla, panes y flores rosadas. Después del pago, las ispalla realizan una siem bra simbólica. Luego, se hace un apthapi general y se agradece a las autoridades con alimentos.

Esta celebración contempla la reunión entre autoridades y el yatiri en la casa del Secretario de Agricultura para determinar, mediante la lec tura de coca, el lugar donde se realizará la cere monia, la elección de la ispalla y la llama que será sacrificada, entre otras. Esa noche se com parte bebidas, coca, cigarro y lecturas de coca para la ceremonia de agasajo a la Pachamama.

Al siguiente día, después del apthapi comuni tario, al ritmo de la phuna todos se dirigen en cara vana hasta el lugar de realización de la wilancha.

Una vez allí, se inicia el ritual pidiendo per miso a la Pachamama. En una cavidad prepa rada previamente se comienzan a depositar los alimentos para la Madre Tierra, vino tinto, vino blanco, cerveza, gaseosa, cada producto en una ollita, así como las p’asanqalla, ch’unch’ula, dul ces; luego, se degüella a la qarwa (llama), se in troducen sus vísceras, cabeza, patas y corazón junto a los alimentos dulces, para después cu brirlas con tierra. Para finalizar, se procede al re gocijo general en la cancha de la comunidad.

Jatha katu o Virgen de la Candelaria

Esta ceremonia se celebra el 2 de febrero, coin cidiendo con la celebración de la Candelaria.

Para la jatha katu, primero se realiza un ro

gamiento colectivo en el cerro de la aynuqa Qu yawaya, en Isiripatxa (altura de arropamiento). Se realizan rezos colectivos por parte de los ni ños y niñas ispalla. Después se procede al sahu mado de cada comunario para luego dar lugar a un apthapi. Aproximadamente desde las cuatro de la tarde, las esposas de las autoridades van a recoger los primeros frutos de la tierra. Ellas se dirigen a las distintas chacras de la aynuqa Qu yawaya y escarban en las plantas más altas y frondosas, sahumando incienso como agrade cimiento a la Pachamama. Una vez que las mu jeres retornan con los alimentos cosechados, se procede a adornarlos, ch’allando con alcohol y vino dulce, besándolas, agradeciéndoles y po niéndoles serpentinas y flores.

La llamayuña (inicio de la cosecha) es la úl tima celebración ritual del ciclo agrícola en Ch’allapampa. Previamente se realiza la ceremo nia de agradecimiento con alimentos a los yati ri, quienes acompañaron durante todo el ciclo, permitiendo el diálogo y la comunicación con las divinidades, principalmente la Pachamama.

Reunidos toda la noche en la casa del secre tario general, cerca de las 2 o 3 de la mañana se comisionan dos grupos para llevar las ofrendas (waxt’a) a la Pachamama en diferentes lugares, uno de ellos dirigido por el Secretario General junto al Secretario de Justicia o Agricultura. Después de estos actos, se acostumbra rea lizar la cosecha generalizada de todos los ali mentos que fueron criados en la comunidad durante ese ciclo.

Las celebraciones y rituales que se de sarrollan en Ch’allapampa son de agradeci

todos los alimentos que reciben los comuna rios; en este entendido, está presente la crian za mutua de la alimentación.

Por otro lado, las celebraciones ritual-fes tivas están relacionadas con la práctica de los ciclos agrícolas, mismo que permite que los habitantes de Ch’allapampa constantemen te vayan creando y recreando las maneras de entender su mundo. Así, los rituales descri tos regulan, moderan, coordinan las relacio nes sociales, las relaciones políticas, relacio nes económicas y religiosas de la comunidad.

También, las celebraciones rituales contie nen un elemento importante: la transmisión intergeneracional. A pesar de siglos de colo nización y aculturación (modernidad) aún se encuentran vigentes prácticas de crianza mutua, que incorporan la participación de los niños y niñas, además de los adolescentes y jóvenes, actuando como ispalla

Finalmente, lo que podemos encontrar en las prácticas ceremoniales en Ch’allapampa son estrategias de vinculación de la religión andina a la religión católica, para poder invi sibilizar su vigencia frente a un poder extir pador de la colonia, la república y, en la actua lidad, de las iglesias evangélicas asentadas en la Isla del Sol. Así, las asociaciones con San Andrés, la Virgen de la Candelaria y Pas cua dejan entrever prácticas independientes de la religión católica y que más bien son ce lebraciones de exaltación de las divinidades aymaras que, si bien están ligadas a los men cionados santos y sus convenciones rituales, es una estrategia de vinculación de un acto ritual andino a una fecha fijada en el calenda rio católico, más no así una fusión terminante como dan a entender los conceptos de mesti zaje religioso o sincretismo.

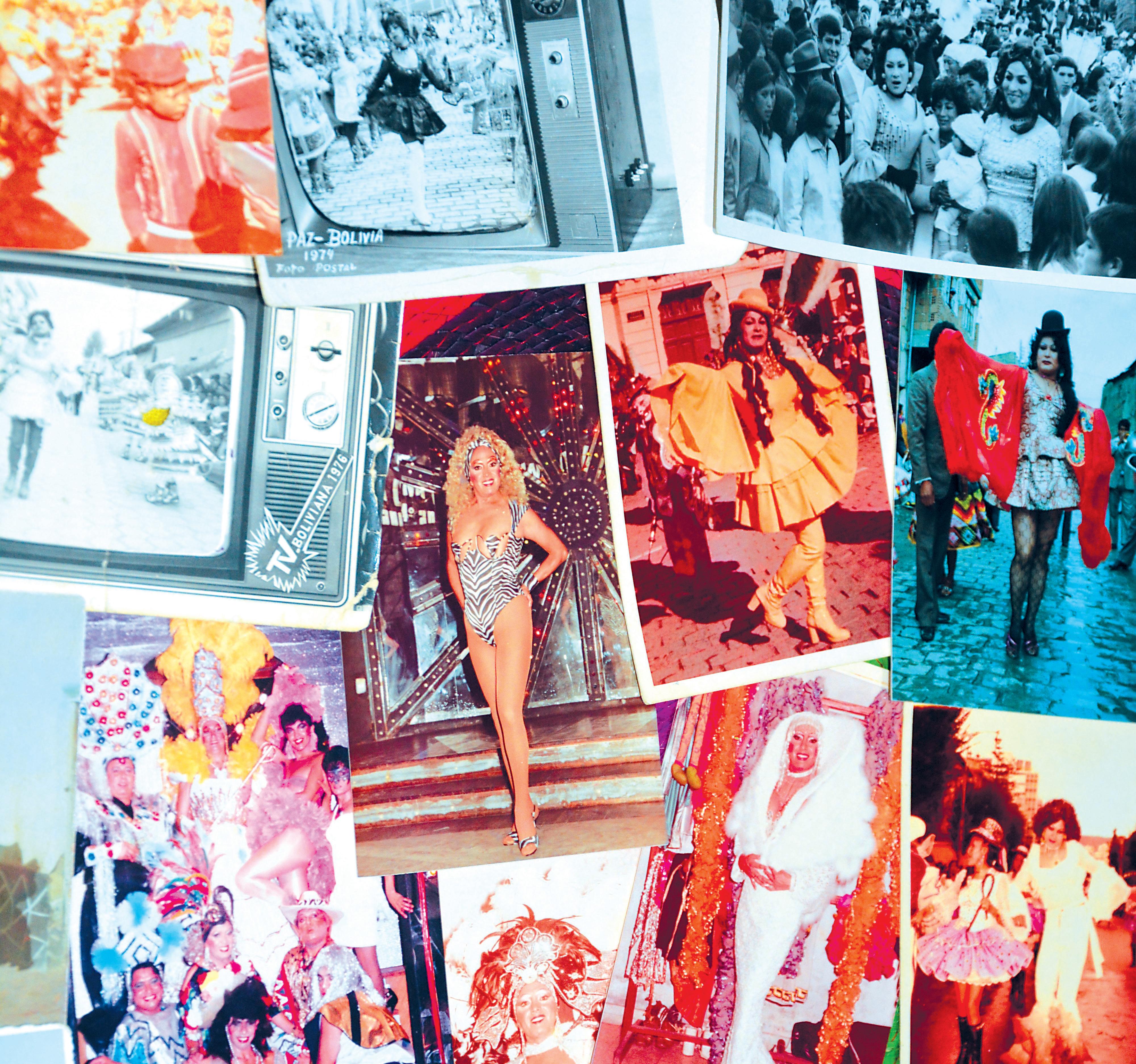

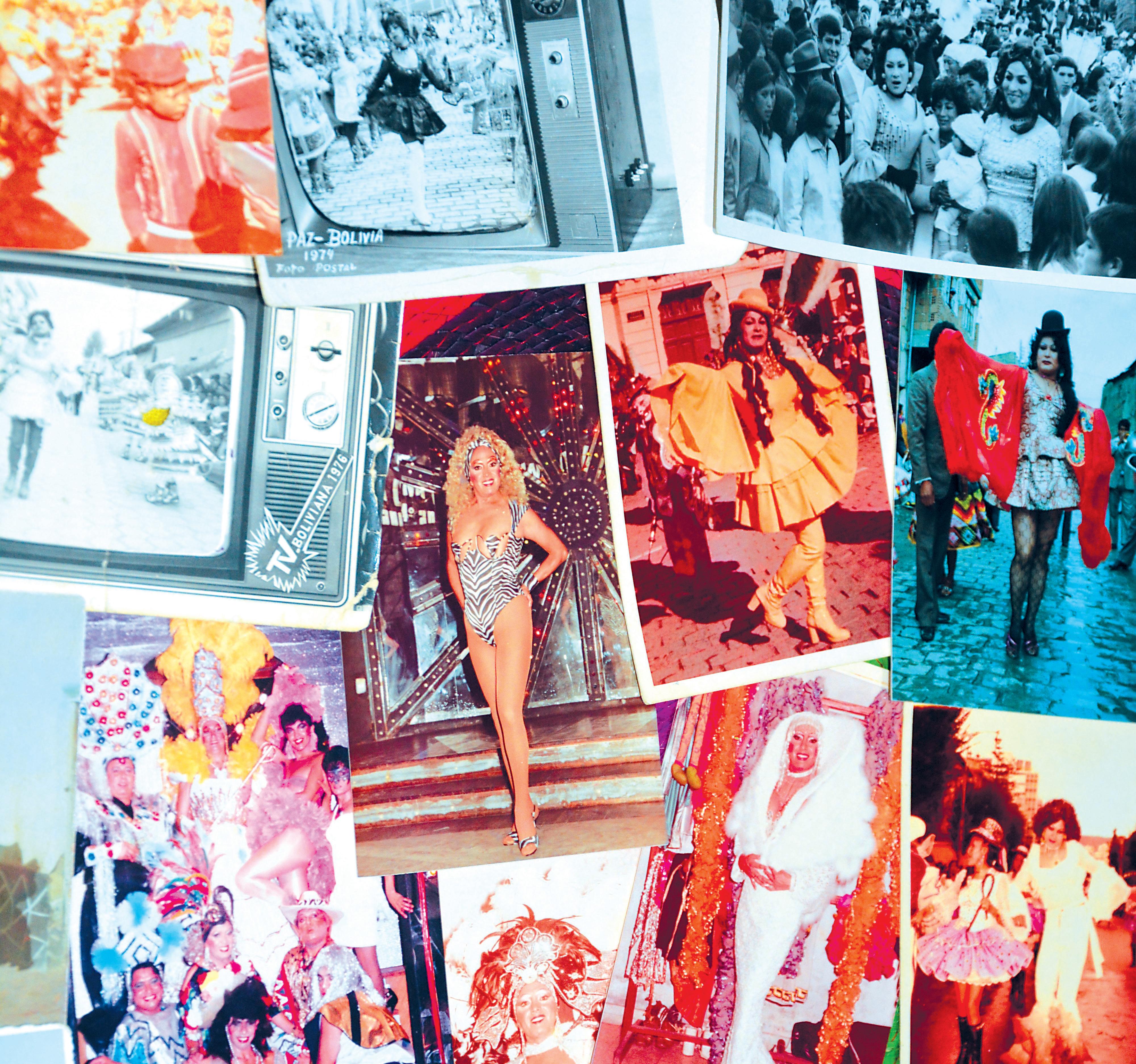

Esa recuperación documental cuenta con 300 fotografías antiguas (años 60, 70 y 80) de las chinas morenas, imágenes de Carlos Espinoza (Ofelia), Víctor Hugo Vidangos (Ninón), Juana Carrasco, Rommy Astro, Lucha Vela, Candy Vizcarra, Tito Fernández, Diego Marangani, Mateo Almendro y otros aportes que nutren este acervo cultural.

El Día Internacional de la Memoria Trans, que se celebra el 20 de no viembre, lo creó en 1998 Gwendolyn Ann Smith, una activista trans esta dounidense, en memoria de Rita Hester, una mujer trans afroamericana asesina da el 28 de noviembre de ese mismo año. Desde ese entonces la fecha conmemora a las personas transexuales y transgénero asesinadas por crí menes de transfobia, como expresión extrema de odio, discriminación y violencia que esa po blación sigue padeciendo.

Las personas trans tienen una identidad de género diferente a la dada al nacer y no se identi fican ni con el nombre ni con los roles y estereo tipos de género adquiridos. Las infancias trans, por ejemplo, suelen vivir muchas situaciones de bullying y violencia en su entorno. En cuanto a la etapa adulta, en Bolivia las mujeres trans tienen una expectativa de vida de alrededor de 35 años.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) su primió la homosexualidad de las enfermedades mentales en 1990, pero con la transexualidad re cién lo hizo en 2018. Por lo mismo es importan te visualizar sus presencias no solamente desde la violencia y muerte, sino sobre todo desde los

aportes y el valor de sus vidas en nuestro país.

Es propicio narrarles la experiencia de cons tituir el Archivo de la Memoria Trans en Bolivia.

El inicio de la aventura surge como toda bús queda académica y política, desde mi activismo como defensor de los derechos LGBTI de Boli via, que me exigía recopilar datos, memorias, sobre su presencia y aportes para dar contenido al discurso político sobre los procesos de discri minación y exclusión a nuestra población. En toda mi actividad de activista fue vital mi parti cipación cultural en las fiestas populares, espe cialmente en el Carnaval de Oruro, donde bailo de ‘waphuri Galan’, un personaje de la danza de la kullawada que tiene un carácter TRANS que provocó muchos discursos en la fiesta.

La potencia de este personaje está cargada de memorias e historias de otras presencias mari cas, travestis, homosexuales que habían esta do presentes en las fiestas, abriendo espacios de diálogo y reivindicación. Entonces no éramos los primeros que iniciábamos nuestra presencia en las fiestas, sino eran las Chinas Morenas Tra vesti que en la década de los 60 y 70 ya abrieron los caminos de visibilidad pública.

El año 2009 inicié con la investigación a pro fundidad, como un deseo personal y político, que se traduce luego en el libro La china morena. Me moria histórica travesti’, publicado el 2012, donde recojo esa intensa búsqueda. Realicé varias en trevistas a las más destacadas ‘chinas’ que resal

Las personas trans tienen identidad género diferente la dada al no se identifican ni con el ni con los estereotipos género adquiridos. Las infancias por ejemplo, vivir muchas situaciones bullying y en su entorno.

personas tienen una identidad de diferente a al nacer y identifican nombre los roles y estereotipos de adquiridos. infancias trans, ejemplo, suelen muchas situaciones de violencia entorno.

taron importantísimos elementos que marcan la presencia de las chinas morenas, logrando el reconocimiento cultural y social de las personas que fueron creadoras de este personaje.

La recopilación de estas historias no fue solo oral, sino que se nutren por distintos materia les, como ser postales de viajes, invitaciones, fotografías, zapatos, recortes de periódicos, trajes, pelucas y más, material que muchas ve ces me fue confiado. Con todo este material se arma el archivo de la memoria trans de Bolivia y se publica el libro sobre la china ya citado. Ac tualmente el archivo cuenta con 300 fotogra fías antiguas (años 60, 70 y 80) de las chinas morenas, imágenes de Carlos Espinoza (Ofelia), Víctor Hugo Vidangos (Ninón), Juana Carras

co, Rommy Astro, Lucha Vela, Candy Vizcarra, Tito Fernández, Diego Marangani y Mateo Al mendro y otros aportes que nutren este acer vo cultural. Luego estas fotografías se presen taron en una gran exposición en el Museo de Etnografía y Folklore el año 2012, se hizo un documental con los trajes de la época y la me moria periodística.

El proyecto que en un principio se tradujo en un archivo documental, ahora se perfila como un museo vivo de la diversidad LGBTI de Boli via, que incluirá todo este acervo cultural con el que se cuenta y se sigue incrementando.

El valor de las fotografías es importante, fo tos en blanco y negro y a colores, que cuentan memorias de vida, se encontraban en cajas de zapatos, en álbumes personales, en sobres, mu chas de las fotografías estaban rotas, o con ros tros tachados de hombres que seguramente no quieren recordar. Algunas otras fotografías las fui recopilando de amigas o conocidas de las chinas morenas. Todas ellas serán de conoci miento público en una segunda edición aumen tada del libro de La China

Cada fotografía tiene lecturas distintas, los aportes y reivindicaciones que hicieron las chi nas morenas travestis en una época de dictadura, donde la fiesta del Gran Poder se realizaba sola mente en el barrio de Chijini; vistos como espa cios de libertad, de complicidad, donde todos y todas eran parte de esta fiesta, sin condiciones y sin prohibiciones. Pero como el año 1974; se abre la fiesta, se crea la Asociación de Conjuntos Fo lklóricos del Gran Poder, y entra al centro de la ciudad, coquetea con el poder, se relaciona con la burguesía, con el poder político; Hugo Banzer Suárez, presidente de facto de entonces, participa en esta entrada junto con la burguesía chola. Se constituye como una institución oficial, a través del primer presidente Lucio Chuquimia; entonces las prohibiciones inician, el beso mítico que Bar barella le da a Hugo Banzer Suárez en el ingreso del Gran Poder de 1975. Ese beso de la prohibición, el beso que desencadena la restricción de los de rechos culturales, el beso que se convertirá en el detonante de la exclusión de las compañeras tra vestis. Este beso que Barbarela le da a Hugo Ban zer Suárez, podría haber sido por un desafío al po der, o por un coqueteo de clase de verse de “igual a igual con el presidente”.

Estas fotografías están bañadas de tantas his torias, memorias y activismo político muy impor

tante, que trascienden para convertirse en la his toria del movimiento LGBTI en Bolivia.

Personajes como Barbarela, Ofelia, Liz, Veró nica, Titina, Pocha, Lucha, Diego, Juanita, Can dy, Rommy, Ninón, y muchas más que segu ramente están en la memoria de muchos, han logrado hacer de la cultura un espacio de diálo go y de rupturas, haciendo de la fiesta un espa cio de provocación, de transgresión y de libera ción, la fiesta es libertad y sus presencias dieron libertad a sus cuerpos, a sus pensamientos, a sus propuestas que por mucho tiempo fueron alimentadas por la creatividad, la provocación, donde el poder de la época hasta ese momento, coartan la posibilidad de que las personas trans continúen recreando y aportando a la cultura.

Existen muchos aportes desde la cultura po pular que nos hacen sentirnos orgullosos como población homosexual y también como recono cimiento al esfuerzo de realizar todo este traba jo en una época de dictadura, represión y viola ción a los derechos humanos, en esa época de dictadura donde las compañeras trans luchan y marcan estas posibilidades de vivir en libertad.

El objetivo del archivo es, por un lado, la construcción de una memoria interactiva que pueda ser nutrida por las compañeras Trans, que cuente acerca de sus vidas, como forma de visibilizar la problemática de la identidad de género en Bolivia, con acceso abierto a toda la comunidad a través de varias plataformas virtuales. Por otro lado, la población Trans ya cuenta con espacios propios de encuentro, entonces debería hacerse archivos desde sus mismas protagonistas, a través de reuniones, discusiones y acción política acerca de la iden tidad de género en la inclusión laboral y lucha por una sociedad plural diversa e igualitaria.

A través de exposiciones fotográficas, se ha pretendido que estas historias matizadas con distintas anécdotas personales, trascien dan las fronteras locales, nacionales e inter nacionales, así por ejemplo estas fotografías fueron exhibidas en exposiciones artísticas en Brasil, Argentina y pronto estarán en Lon dres. Hay mucha historia todavía en la me moria y archivos personales que son un tes timonio oral y visual de lo que significó la presencia trans en Bolivia, por lo que estimu lamos a los detentadores a realizar acciones que visibilicen estas memorias.

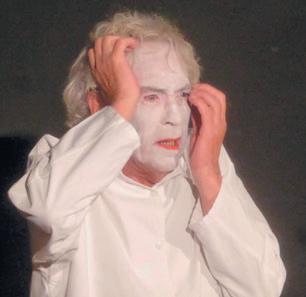

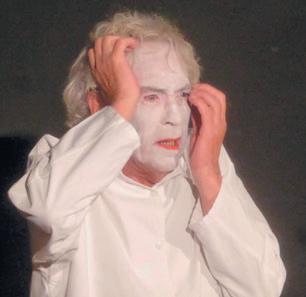

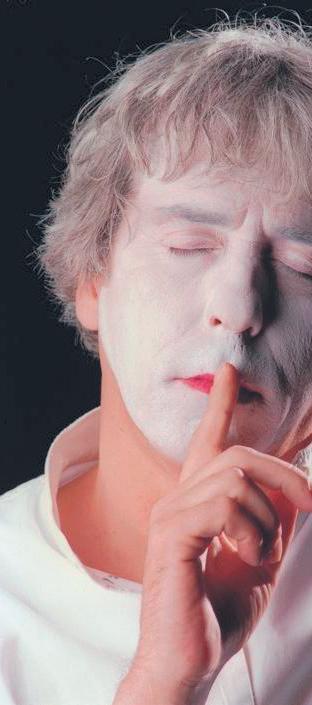

Una entrevista y una reseña sobre la obra del destacado mimo francés nos introducen en un territorio al que casi nunca nos aproximamos: el silencio. Crónicas presenta la primera parte de este trabajo periodístico.

Él quería mostrarnos lo que hacía. Así que les pidió a sus alumnos, que eran unos 15 de diferentes edades y géneros. Nos enseñaron una pe queña parte de la obra que iban a presentar ese fin de semana. Obra en la que in terpretaban a la Colombina, una muchacha se ductora y cautivadora y a Pierrot un torpe joven enamoradizo. Pero la historia silenciosa se daba en un escenario andino, con música autóctona y trajes típicos del norte de Potosí.

La interpretación fue sublime. La calidad de cada movimiento, las expresiones, la coordina ción, las miradas. Una colección de elementos tan perfectamente encontrados por Bizot a través de los años, las culturas y los mundos, transmitidos a sus alumnos para hacer magia con el cuerpo.

Después de ver eso me quedé asombrada, asombro que creo solo se puede vivir si ves una obra dirigida por Philippe Bizot. Cuando termina ron, se me ocurrió preguntar a todos sus alumnos con qué palabras podrían describir a su maestro. Sus respuestas fueron: elegante, preciso, arte en el silencio, poesía, perfeccionista, detallista, ar monía. Y estas fueron las palabras con las que me guíe más tarde en la entrevista que le hice a Bizot.

Renata Eguino (R.E.) ¿Qué significa el si lencio en la pantomima?

Philipe Bizot (P.B.) Para empezar, me gus taría decir que no hay un silencio: hay múltiples, numerosísimos silencios. La pantomima es mi lenguaje, pero mi lenguaje se sirve de los silen cios del mundo entero.

(R.E.) Pero entonces… ¿Qué es el silencio?

(P.B.) Mira, el silencio es la música de la memo ria, del duelo, de la esperanza, de la desesperanza, de la incapacidad de hablar. Yo tengo una bibliote ca inmensa de silencios. Este año cumplo 50 años de silencio; imagina esa increíble colección. Cada uno de estos silencios corresponde a un momento de mi vida, y de mis viajes y experiencias.

(R.E.) ¿Y en esa colección, hay algún silen cio en especial que te gustaría mencionar?

(P.B.) El peor es el silencio de la muerte, por que es el último; esos silencios no los puedes ol vidar. Debo decirle a usted que durante 50 años conocí distintas partes del mundo, y no hablo simplemente de geografía mundana, esa de los mapas que aprendemos en la escuela, hablo de geografías más íntimas, más personales. He ac

tuado en teatros de todas partes. Actué en los más grandes de varias ciudades y a la noche si guiente actué en el botadero. Lo que quiero de cir con esto es que hay la misma cantidad de silencios que emociones en el mundo y no de penden de la posición económica o el nivel de conocimiento que tenga la gente. La recepción de la pantomima es la misma, porque los silen cios permiten que cualquiera se identifique con lo que ve o escucha.

LA LOCURA (R.E.) ¿Cómo entiendes la locura? (P.B.) La gente que dice que los artistas son locos es gente que no conoce nada del arte. La locura es muy, muy interesante. La gente dife rente siempre se ha unido a mi teatro. Créeme cuando te digo que he tenido alumnos de toda clase. Por ejemplo, he tenido alumnos con sín drome de Down: corazones abiertos, felices, gente que no tiene dificultad de vivir en socie dad. He aprendido que en realidad somos no sotros los que no los permitimos. He trabajado en el pabellón de casa blanca en París, el más grande para jóvenes “locos”, gente con esquizo frenia, autismo, etc. Sin embargo, debo confe sar que ninguno ha sido tan complejo y apasio nante como trabajar con ciegos.

(R.E.) ¿Cómo aprende la imagen alguien que nunca ha visto?

(P.B.) Hay que buscar la llave, y esta llave sur gió cuando me pregunté, ¿cómo sueña un cie go? Yo tenía que poner micrófonos en diferen tes partes del escenario. Los más agudos iban adelante y los más graves atrás. Después de una hora bailaban libres. Ahí entendí que el sonido es la manera de soñar de los ciegos, es algo así como escuchar la banda sonora de una película. Genial, apasionante.

Llegaron las cervezas y Bizot brindó, estaba feliz, sumergido en una conversación que se gún él era más profunda que las entrevistas que siempre le hacían.

(R.E.) ¿Qué significa el blanco y negro en la pantomima?

(P.B.) Es una idea de bases del arte de la pan tomima. La cara blanca quiere decir silencio, pero también me permite ser anónimo; así que puedo ser quien sea, puedo ser tu compañero de al lado, puedo ser tu amante, puedo ser tú mis mo. Puedo ser tu espejo, eso es lo maravilloso de la pantomima. Yo creo paisajes, colores.

A partir de este momento ya no tuve que ha cerle más preguntas concretas en toda la noche, la charla fluyó como si estuviéramos conversando entre amigos que no se veían desde hace mucho tiempo, la realidad es que, quizás, si fuimos amigos antes, en algún universo paralelo o en otra vida.

(P.B.) Un día estaba hablando con una chi ca que había visto uno de mis espectáculos mucho tiempo atrás. Ella me decía: “Hágame recuerdo Bizot, ¿cómo se llamaba ese espectá culo en donde usted vestía de azul con botones rojos?”, yo nunca tuve un vestuario así; sin em bargo, ella lo había proyectado así, la pantomi ma es como un sueño a colores de una memoria en blanco y negro.

Lo que sucede es que la puesta en escena es blanco y negro, pero la sensación es a colores. Incluso si yo represento que hay un ramo de flores, aunque no exista tal, el público verá un ramo de coloridas flores y, si quiero, puedo ha cer que ellos sientan el perfume de estas flores y la misma emoción que siente el personaje que le va a dar esas flores a su amada. ¡Es maravillo so! Es por eso que actúo de acuerdo a la cultura de la audiencia, para conectar con ella.

En el teatro tienes un telón negro, y hasta que se abre la gente ha lle nado ese telón de sus sue ños, de sus expectati vas, de su humor, de su cultura, etc. Corazones que se han juntado en una cita para dialogar, ellos conmigo y yo con ellos. Me encanta ser muy cercano y sincero con mi público.

En esta parte hi cimos una pausa, su acento francés me lle vo, a mí y a mi compa ñero a hacerle algunas preguntas sobre directo res europeos y obras que ni al caso, pero que nos ayudó a conocer un poco más sobre él. A mí Bizot me provocó un aire muy a Jodo rowsky, de esas personas que su conocimiento va más allá

de lo intelectual, más allá de lo estético, un maestro de vida, de las almas.

Me contó que Jodorowsky y él tenían un amigo en común, le dije que me encantaría co nocer a aquel amigo de dos Magos. ¡Brindamos!

Ya estaba más cómodo, así que le pregunté si tenía hijos.

(P. B.) Sí, tengo una hija, tiene 40 años, la ex traño mucho. Y yo creo que ella me extrañó mu cho también, porque cuando ella era pequeña yo siempre estaba de viaje.

Le pregunté sobre su experiencia con los ni ños con los que ha trabajado y a los que enseñó, a lo largo de su carrera, no solo en el arte, tam bién en la pedagogía.

(P. B.) He trabajado con un millón de chicos, para mí es muy fácil, logro tener un contacto in mediato con los pequeños y además con los de todas partes. Niños de Bolivia que viven en el campo criando animales, niños en África o en el Medio Oriente que son hijos de la guerra, de la cárcel, los que no saben de dónde vienen: todos han sonreído, aunque sea un poquito.

La Guerra y las Fronteras Oscuras del Mundo (P. B.) Llegué a Líbano un mes después que terminó la guerra, fui el primer artista invita do para enseñar. Los primeros alumnos que tuve en ese viaje, fueron los chicos heridos de la guerra y puedo decir que “¡wow!”, después de

ellos trabajé con huérfanos, y también en algu nos hospitales con personas adultas mayores. El país estaba completamente destruido, las jóve nes de tu edad se pusieron de voluntarias para ser enfermeras, eran tan gentiles, pero ellas no entendían bien el dolor al principio, así que con los médicos del hospital fueron desarrollando la capacidad de comprender qué significaba el dolor. Así inventaron el diccionario del dolor, de ese viaje, fui yo quien aprendió cosas que jamás hubiera imaginado.

Una noche un hombre muy cristiano y que había destinado mucha de su fortuna en ayu dar al país y de hecho quien organizó mi viaje a Beirut, me contó un poco sobre la guerra. ¿Quie res saber? Me preguntó, le dije que sí, me contó que él vivía en una calle que habitaban cristia nos y que en la del frente vivían musulmanes. Me narró cómo una tarde un amigo suyo subió a su terraza feliz, presumiendo su nueva escope ta americana y su novedoso largavista. Me pidió que me acerque a verla de cerca. Al frente había una mujer colgando su ropa, apuntó dio un sus piro y “¡pam!” la mató. Yo le pregunté qué le dijo a su amigo que acababa de matar a una mujer, “nada, es lo cotidiano”, me respondió.

Me sentí frágil mientras Bizot contaba lo que este hombre le había contado a él, vi sus ojos volverse más cristalinos de lo que ya son por su naturaleza celeste y expresiva.

La noche se puso espesa, al igual que la cer veza negra que reposaba en mi vaso. Bizot mi raba a la nada como tratando de encontrar un recuerdo perdido, hubo un silencio largo, dema siado profundo, bastante triste.

(P. B.) He ido a Pakistán, a Siria, a Nigeria en plena guerra, he conocido tantos mundos mara villosos y diversos, me he enamorado con todo mi ser de Bolivia y de su gente. Me han dado tan to, que siento que lo que doy es mínimo al lado de lo que recibo.

Sinceramente en mi carrera como actor res cato mucho eso, los aprendizajes, los viajes, la pedagogía, los encuentros, las memorias, las culturas (…) He tenido un montón de vidas y esto es gracias al arte. Pero a pesar de esto yo jamás diré que soy artista, la palabra artista es para el ego. Yo soy Bizot.

(*) Comunicadora juvenil y estudiante de la carrera de Comunicación en la UCB. renataegui no20@gmail.com

(**) Músico, estudiante de la carrera de Física en la UMSS y de la carrera de Filosofía y Letras en la UCB. ernesto.flores.meruvia@gmail.com

Los pueblos del mundo debemos tomar consciencia del momento crítico que vivimos porque todavía hay tiempo de empezar a revertir la hecatombe que se nos aproxima a galope tendido.

Héctor Sánchez CaballeroEl agua es un recurso dramáticamente escaso en el Chaco boliviano. Agrava do en los últimos tiempos por la mul tiplicación de su uso productivo, el consumo ineficiente, la contamina ción, fenómenos climáticos como la sequía y la no aplicación de la normativa legal existente, son as pectos que lo convierten en uno de los principales problemas que enfrenta la región.

Bolivia no cuenta con una política nacio nal de recursos hídricos, menos los gobier nos departamentales de los que forma parte la región chaqueña. El marco jurídico legal presenta deficiencias y limitaciones, a ello se

suma la escasez de estudios e investigaciones al respecto. A la ausencia de criterios de ma nejo integrado de cuencas, que podrían ayu dar a coordinar y regular el uso adecuado del recurso para distintos fines (consumo huma no, agrícola e industrial), se suma la falta de uso sustentable de los ecosistemas, la natura leza y un adecuado control.

El agua es un recurso finito e indispen sable para todo organismo viviente. Por ello es fundamental asegurar su uso para las ac tividades humanas y el mantenimiento de la biodiversidad en los ecosistemas. Para lo grarlo el Chaco requiere:

Definir una política regional de recursos hídricos

El uso adecuado y eficiente del agua impli ca definir democráticamente el destino que la sociedad de la región considera de mayor prioridad; el tipo de institución que planifica o maneja el recurso; la incorporación de me jores tecnologías de planificación; la asigna ción, el manejo y la generación de una nueva cultura del agua. Una política de manejo sus tentable debe proteger y conservar los ecosis temas fluviales asegurando su mantención en el tiempo; asegurar el acceso al agua en forma oportuna, equitativa y sin mayores riesgos

para toda la población; considerar las deman das futuras en planes, programas y/o proyec tos, y publicar en forma periódica un balance hídrico, mostrando el estado actual y la dispo nibilidad del líquido elemento tanto superfi cial como subterránea.

Planificación y gestión sustentable de los recursos hídricos

Se requiere poner en marcha un manejo integrado de cuencas que permita compati bilizar el uso de las aguas para las diferentes actividades humanas, la conservación de los ecosistemas y permitir la mantención de su cantidad y calidad. También es necesario de finir una política de planificación que asegu re los usos del agua en los diferentes puntos de la región con desigual disponibilidad del recurso; estableciendo, además, asignacio nes temporales de agua y prioridades de uso en situaciones extremas. El Estado —en sus tres niveles y en forma coordinada— debe crear mecanismos de evaluación ambiental, social y económica con planes, programas, proyectos de recursos hídricos y la conce sión de derechos de agua que actualmente no se someten al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Asimismo, deben dic tarse normas de calidad y emisión efectivas

que respondan a la actual contaminación de las aguas de la región. Actualizar las reglas del juego para frenar la degradación de las aguas, recuperar los cuerpos de agua y detener la des trucción de las cuencas.

No se tiene hoy un conocimiento acabado sobre la disponibilidad de agua en las zonas de las cuencas de los ríos Grande, Parapetí y Pilco mayo, incluyendo las aguas subterráneas; por ello es urgente realizar un catastro actualiza do de los recursos hídricos entre las serranías del Aguaragüe, Sararenda e Incahuasi, con el fin de manejar integralmente estos recursos y reducir los conflictos entre las actividades petroleras, la agricultura, los pueblos indíge nas y los centros urbanos. A su vez, es nece sario evaluar y, en su caso, limitar la extrac ción hídrica en zonas de escasez, como se da en situaciones observadas de perjuicios que la actividad petrolera causa. También es pre ciso evaluar la contaminación por actividades petroleras en cuencas y acuíferos con el obje tivo de establecer normas específicas que en marquen el sector y lo orienten hacia sistemas de producción limpia. Una medida fundamen tal, al respecto, es dictar y hacer seguimiento a normas legales que exijan el uso eficiente y la reutilización de los recursos hídricos en las actividades industriales en general.

Agotamiento y contaminación de las aguas subterráneas

Tanto la disponibilidad como la calidad del agua dulce se convirtieron en un problema ma yor debido, principalmente, a dos factores: pri mero a un aumento demográfico que da paso al incremento exponencial de la demanda del agua potable, riego, hidroenergía e industria. El se gundo, que está relacionado con el anterior, es la contaminación, cada vez mayor, que afecta hoy a los cauces naturales.

No se cuenta con una política nacional espe cífica sobre los recursos hídricos; el marco jurídi co legal presenta serias deficiencias y limitacio nes; hay escasez de estudios e investigaciones respecto, por ejemplo, del estado actual de las aguas subterráneas; no hay evaluación en forma explícita y clara de caudales ecológicos mínimos, así como de aquellos usos denominados ‘in situ’ (recreación, hábitat, vida silvestre, pesca), entre otras deficiencias y limitaciones. La gestión sus tentable de los recursos hídricos debe, por lo tan to, lograr alcanzar metas de aprovechamiento de las cuencas y el manejo de sus recursos con el fin de preservarlos y conservarlos. La equidad se al canza en la medida en que los sistemas de ges tión sean participativos y democráticos.

Un papel relevante cumple el agua subterránea y no solo por su calidad. Si bien, hablando de Ca

miri como ejemplo cercano, cuenta ‘a mano’ con un importante cauce natural que es el río Parapetí, se suma a éste una vertiente que nace del centro subterráneo de la serranía Sararenda denominada El Chorro, la misma que se constituye en uno de los principales afluentes que engrosa el caudal de esta corriente, que al mismo tiempo es el principal abastecedor del líquido elemento a la ciudad de Ca miri, Choreti, Itanambicua y comunidades del área de influencia. Es de El Chorro que se alimenta dia riamente la población en su amplia mancha urba na y rural no solo para el consumo humano, tam bién para la agricultura y el sector industrial.

La contaminación de los recursos subterráneos también es grave. A las dificultades para detectar la y el retardo entre la emisión dañina y su impac to, se suman la mayor duración de los efectos y el lento resultado de las medidas correctivas. Es pre ocupante la falta de conocimiento sobre su impac to debido a la ausencia de un adecuado monitoreo.

La contaminación de los acuíferos que dan lugar a la vertiente de El Chorro puede ocurrir por contaminación localizada que es un daño específico en áreas restringidas de la serranía Sararenda, que se puede generar por infiltra ción de residuos químicos, derivados de hidro carburos, percolación desde tanques de relave, lagunas de recepción de productos contami nantes o de estabilización de aguas servidas y rellenos sanitarios; pero lo más preocupante es el riesgo de que, a consecuencia de trabajos exploratorios de sísmica 2D y/o 3D, se llegue — debido a los explosivos utilizados— a afectar acuíferos que se encuentren en el área de im pacto o, en su caso, por perforaciones profun das en prácticas de pozos exploratorios petrolí feros y/o en desarrollo, fenómeno que se repite a lo largo de las cadenas montañosas del Cha

co productor de hidrocarburos. También, y en grado preocupante, los resultados que nos va dejando el botadero municipal de Cuatro Vientos ubicado a poca distancia del centro urbano de Camiri, lugar que no cuenta con las mínimas condiciones técni cas de seguridad para el depósito de los de sechos sólidos y muy cerca del río Parapetí donde llegarán los lixiviados de no tomar se, con prontitud, medidas para evitar ta maño daño a esta corriente de agua.

Esta dramática realidad, lo sabemos bien, no es exclusiva del Chaco boliviano; lo vivido actualmente en muchos lugares del planeta es patético y merece detenernos, al menos un momento, a meditar sobre ello. El cambio climático, que lo sentimos en luga res conocidos desde mucho tiempo con dé ficit crónico de agua y largas sequías, nos lle gará a todos, no quedan dudas; se reflejará con otras o similares características en luga res donde hoy sus habitantes se encuentran relativamente cómodos. Eso, como mensa je temprano o tal vez ya demasiado tarde para ciertos lugares, merece ser escucha do por quienes aún quedamos de pie y, en mancomunidad de voluntades, los pueblos del mundo debemos tomar consciencia del momento crítico que vivimos porque toda vía hay tiempo de empezar a revertir la he catombe que se nos aproxima a galope ten dido. Proteger nuestros acuíferos, cuencas o fuentes hídricas es la única manera de ga rantizar el abastecimiento regular de agua a futuro; tenemos una importante tarea pen diente y lamentablemente son aún escasas las voluntades manifiestas para el cumpli miento de este compromiso de honor.

En primavera lo conoció, él era todo un conquistador, ella quedó rendida ante su galantería, a pesar de su fama de picaflor. Poquito tiempo pasó cuando descubrió que el amor sí tiene edad.

Estéfani Huiza Fernández

La Reina de la Canción Boliviana, Enriqueta Ulloa, comparte con los lectores de Crónicas la historia de una de sus canciones más exitosas, que aún es coreada por muchas mujeres que se sienten identificadas con la le tra de Mucha mujer para vos

La destacada intérprete y compositora boli viana se retiró de los escenarios hace cinco años, ahora se dedica a su Centro Cultural Museo En riqueta Ulloa, lugar donde ofrece a sus visitantes un recorrido por su trayectoria artística y hasta al gunas canciones a capela. Desde Tarija, su ciudad natal, se muestra gustosa por compartir, con sus seguidores, cómo surgió una entrañable canción.

“Quiero contar la breve historia de Mucha mujer para vos. El tema musical sale del esque ma tradicional, no es una cueca, sino un huayño en ritmo de cumbia que está de moda por estos lados de Tarija”, contó.

Tal como dice la canción, lo conoció en pri mavera. Él todo un bohemio, galante y con cier ta habilidad para la conquista la pretendió has ta conseguir que ella se interesara. Al principio a ella le resultó poco confiable que un hombre más joven estuviera interesado en formar una relación seria, pero como dice la canción, “ton tita fue cuando creí que serías solo para mí”, y se ríe mientras cuenta otros detalles.

“No fue amor, porque no estaba enamorada, creo que más bien se parecía a una pasión”, dice la cantante, quien hace una pausa en su relato y re flexiona sobre lo que creyó podría llegar a ser algo más serio. Sin embargo, fue una relación breve, tiempo en el cual la ceguera que produce el amor, esa que los científicos llaman “la adicción quími ca entre dos personas”, no le permitía ver los de fectos de su pareja e ignoraba todas las recomen daciones que recibía de sus amigos y familia.

“Muchas veces sucede que las mujeres nos volvemos sordas, ciegas y mudas cuando se tra ta de nuestros sentimientos. Fue algo que mo vió mi estructura y no dejaba de gustarme, to dos me decían no con él, no vale la pena, pero a todo le encontraba justificativo”, agregó.

“Estaba ciega y no quería ver, estaba sorda no quise escuchar. Y la inconsciencia me ha cía delirar al creer que el amor no tiene edad”, dice un fragmento de la canción que describe el momento cuando comprueba, con sus propios ojos, que el amor sí tiene edad.

“Cuando me refiero a ‘mucha mujer para él’ no lo hago por el aspecto físico, sino en una mu jer independiente, profesional, sincera, buena en todo sentido de la palabra. Él se quedó con

ella, ahora somos amigos, no le hice problema porque no soy de las personas que crean con flictos, yo fui la que lo dejó, pero el que traicio nó fue él”, cuenta con una carcajada estrepitosa.

A Ulloa le complace saber que gracias a esa canción muchas mujeres pudieron decir no o alejarse de las relaciones basadas en la menti ra, la cual afirma no soportar.

“Me pregunto por qué la gente miente, por qué los hombres mienten, es decir quién le pone la pistola al pecho, por qué tienen que decir o hacer algo que no es o no lleva a nin guna parte, nos evitaríamos tantos problemas en general”, agregó.

La cantante afirma que durante toda su vida se ena moró solo tres veces.

Ahora a sus 70 años reflexio na en torno a sus elec ciones de pareja. En riqueta es una mujer apasionada, sensible y honesta, pero para ella a veces no es bueno dar todo de sí cuando no se recibe nada a cambio, a ese aspecto le suma los prejuicios machistas de mu chos hombres. “Es muy común que la mujer sea la esposa de, pero es poco frecuente que el esposo acepte ser el esposo o marido de…”, agrega.

La soledad no es un ca mino fácil, pero hay mucho significado oculto e im plícito en esa palabra, que a veces suele confundir se con el amor. Enriqueta manifiesta con entereza que el amor es un térmi no extenso y abstracto que involucra muchos as pectos, la vida, naturale za, actitud, sueños, espe ranzas y está presente en cada instante de nues tras vidas.

“Quizá Bolivia no estuviera viviendo un momento tan conflicti vo si tuviéramos amor, consideración y respe to al otro”.