gravura em relevo (edição limitada 1/3), 59,5 x 41,5 cm

sem título (samambaias), 2022

sem título, 2021 lápis de cor, grafite, acrílico, tinta-da-china e guache sobre papel, 76 x 56 cm

sem título, 2021 lápis de cor, grafite, tinta-da-china, marcador e guache sobre papel, 76 x 56 cm

sem título, 2021 lápis de cor, grafite, acrílico, tinta-da-china, marcador e guache sobre papel, 76 x 56 cm

sem título, 2021 lápis de cor, grafite, tinta-da-china, marcador, guache e colagem digital sobre papel, 76 x 56 cm

Na era da biomimética e da busca por novos princípios ativos, a floresta em pé e seus melhores conhecedores, que são as populações tradicionais, tornam o Brasil um campo de imenso potencial para a inovação de ponta. E consta que se conhecem até agora apenas uns 10% dos supostos 2 milhões de espécies de fauna, flora e microorganismos da nossa biodiversidade.

A arqueologia brasileira tem posto em evidência que o enriquecimento da cobertura e dos solos da floresta – as fertilíssimas « terras pretas » – é fruto das práticas de populações indígenas desde a era pré-colombiana até hoje. E sabe-se agora que na Amazônia foram domesticadas dezenas de plantas, entre as quais a batata-doce, a mandioca, o cará, a abóbora, o amendoim e o cacau. Um artigo publicado recentemente mostra que até mesmo o milho, originário do México, passou por uma segunda domesticação na Amazônia.

Os povos indígenas e comunidades tradicionais são também provedores da diversidade das plantas agrícolas, a chamada agrobiodiversidade, fundamental para a segurança alimentar.

(...) coevolução não se dá em bancos de germoplasma (...) povos indígenas e comunidades tradicionais também mantêm por conta própria, por gosto e tradição, as variedades em cultivo e observam as novidades. É por isso que no Alto Rio Negro há mais de 100 variedades de mandioca; nos caiapós, 56 variedades de batata-doce; nos canelas, 52 de favas; nos kawaiwetes, 27 de amendoim; nos wajãpis, 17 de algodão; nos baniuas, 78 de pimenta – sem falar na diversidade de espécies em cada roçado e quintal. Para os caiapós, bonito é um roçado com muita diversidade, pois os povos indígenas são mais do que selecionadores de variedades de uma mesma espécie. Eles são, de fato, colecionadores

(...) para os povos nativos das Américas, o fim do mundo já aconteceu, cinco séculos atrás. O primeiro sinal do fim foi dado no dia 12 de outubro de 1492, para sermos exatos. (Como postou alguém no Twitter semanas atrás, « O primeiro índio que encontrou Colombo fez uma péssima descoberta »...) A população indígena do continente, maior que a da Europa naquela mesma época, pode ter perdido – pela ação combinada de vírus (a varíola foi espantosamente letal), de ferro, de pólvora e de papel (os tratados, as bulas papais, as encomiendas , e, naturalmente, a Bíblia) – até 95% de seu efetivo ao longo do primeiro século e meio da Conquista, o que corresponderia, segundo alguns demógrafos, a 1/5 da população do planeta. Poderíamos assim chamar de Primeira Grande Extinção Moderna esse evento americano, quando O Novo Mundo foi atingido pelo Velho como se por um planeta gigantesco, que propomos chamar Mercadoria (...)

Se a América indígena dos séculos XVI e XVII, representou, para os Humanos que a invadiram, um mundo sem homens – fosse porque eles a despovoaram objetivamente, fosse porque os homens que eles encontraram ali não se enquadravam na categoria dos « Humanos » –, os índios sobreviventes, os Terranos de pleno direito daquele Novo Mundo, se viram, reciprocamente, como homens sem mundo, náufragos, refugiados, inquilinos precários de um mundo a que eles não mais podiam pertencer, pois ele não mais lhes pertencia. E não obstante, eis que muitos deles sobreviveram . Passaram a viver em um outro mundo, um mundo de outros, de seus invasores e senhores. Alguns desses náufragos se adaptaram e « modernizaram », mas em geral de maneiras que pouco têm a ver com o que os Modernos entendem por isso; outros lutam por manter o pouco de mundo que lhes restou, e esperam que, enquanto isso, os Brancos não acabem por destruir o mundo deles mesmos, dos Brancos (...)

Déborah Danowsky e Eduardo Viveiros de Castro

CUNHA, M.C. «Povos da megadiversidade – O que mudou na política indigenista no último meio século». Revista Piauí 148, Janeiro 2019 –Questões Brasileiras I, 2019.

DANOWSKY, D. e VIVEIROS DE CASTRO, E. Há Mundo por Vir? Ensaio sobre os Medos e os Fins . Desterro-Florianópolis: Cultura e Barbárie Editora, ISA – Instituto Socioambiental, 2015.

Os pigmentos empregados na pintura podem ter origem mineral ou orgânica. (...) Os pigmentos de origem vegetal fornecem duas colorações básicas, o negro e o vermelho.

A tintura negra paradigmática, empregada na pintura corporal, é tanto originária do jenipapo, kurupê, como do jenipapim, pixuxuk O primeiro frutifica na mata e o segundo cresce na beira do rio, sendo empregado quando não conseguem o jenipapo. Para a obtenção da tinta, os frutos do jenipapo são ralados e espremidos e ficam de repouso de um dia para outro; os do jenipapim são assados em folhas de bananeira e esmagados, misturados com água e postos a decantar. Na classe das tintas classificadas como negras, a que é designada como pariri se destaca por comportar um elemento odorífero que a aproxima de um cosmético pois em sua composição entram a fuligem, a seiva de andiroba karapá , e o breu de incenso, iawá . Existem ainda outros pigmentos referidos como puhú , xirkê, paiurá que são destinados à pintura de diferentes artefatos, notadamente flechas.

O paradigma dos pigmentos vermelhos é o urucu, onot , que, para ser empregado, sofre demorado processamento: as sementes são lavadas e fervidas até serem reduzidas à pasta que é moldada em forma de «pão» e posta para secar. Para aplicação no corpo humano, o urucu é misturado ao óleo de andiroba, ou outra emulsão que tanto pode ser uma substância extraída do cipó waiari como a gordura derretida do macaco coamba ou do peixe pacu. O uso de diferentes emulsões é decorrência direta de sua disponibilidade. Para que a pintura de urucu se torne odorante são agregadas a seiva de breu de incenso ou de aracúherê .

As cores (...) representam a mais fundamental das ordenações, pois conectam domínios e elementos inicialmente desconexos como os humanos, animais, objetos, plantas, sobrenaturais.

(...) A presença desse tipo de solo antrópico traz uma forte evidência de que as populações antigas da Amazônia modificaram as condições naturais dos locais onde viviam, invalidando, portanto, os princípios do determinismo ambiental. Nessa perspectiva, terras pretas teriam sido criadas deliberadamente com o objetivo de aprimorar a qualidade dos solos em geral pobres da Amazônia. O que se vê, no entanto, é que a esmagadora maioria dos sítios de terra preta já escavados não eram locais de roça, e sim de habitação. Na Amazônia central, tais solos foram inclusive « desperdiçados » e usados na construção de estruturas artificiais como montículos habitacionais. Ainda na Amazônia central, terras pretas se formaram também em áreas da várzea do rio Solimões, locais onde os solos já são naturalmente férteis e não necessitam de aprimoramento. Essas evidências mostram que as terras pretas não foram necessariamente uma solução para um problema adaptativo dos povos amazônicos antigos, mas simplesmente o correlato arqueológico do estabelecimento da vida sedentária pela região, já que a formação desses solos se intensificou há 2 mil anos, época a partir da qual são mais visíveis modificações paisagísticas como construção de canais, valas, aterros e também o surgimento de grandes aldeias ou mesmo cidades.

Estudos com macro e microvestígios de plantas feitos em sítios localizados em diferentes partes da Amazônia têm trazido também informações valiosas. As pesquisas mostram, como era de se esperar, que as práticas agroecológicas dos povos antigos da Amazônia eram marcadas pela diversificação, com a presença de numerosos cultivares.

Eduardo Góes Neves

VELTHEM, L.H. O Belo é a Fera – A Estética da Produção e da Predação entre os Wayana . Lisboa: Museu Nacional de Etnologia, Assírio & Alvim, 2003.

NEVES, E.G. Sob os Tempos do Equinócio: Oito Mil Anos de História na Amazônia Central. São Paulo: Ubu Editora, 2022.

Princípios de desenhos lineares e práticas xamânicas muito similares àqueles dos Piro também são encontrados entre os índios Shipibo e Conibo, que habitam uma região vizinha da Amazônia Peruana. As formas Shipibo-Conibo são compostas de linhas angulares contínuas, que se interligam vagamente para formar um padrão de filigrana que cobre todo o campo. Os desenhos são bordados em têxteis e pintados tanto sobre a superfície de potes de cerâmica quanto da face. No passado, eles também apareciam nos revestimentos de telhados de sapê, nos pilares e nas vigas das casas, em mosquiteiros, barcos e remos, e equipamentos de cozinha e de caça (...) (...) As canções dos Shipibo-Conibo, como a própria Gebhart-Sayer destaca, « podem ser ouvidas na sua forma visual... e os desenhos geométricos podem ser vistos acusticamente ». As linhas visíveis dos desenhos são, em si mesmas, linhas de som.

Tim Ingold

INGLOD, T. Linhas: Uma Breve História Petrópolis: Editora Vozes, 2022.

O que (...) fazer quando ouvimos, dia após dia, e de forma cada vez mais estridente, que a atual civilização está condenada, e que a própria Terra vem sendo tão profundamente modificada que nunca mais retornará a quaisquer de seus vários estados estacionários do passado?

O que fazer quando lemos, por exemplo, um livro como Réquiem para uma espécie: por que resistimos à verdade sobre as mudanças climáticas , de Clive Hamilton, e descobrimos que a espécie em questão não é o dodô ou a baleia, mas sim nós , isto é, você e eu? Ou quando lemos Guerras Climáticas: Por que mataremos e seremos mortos no século 21, de Harald Welzer (...)

Existiria alguma maneira de transpor a distância entre a escala desses fenômenos de que ouvimos falar e o minúsculo Umwelt ou « mundo próprio », termo de Jakob von Uexküll (...)

O mais estranho nessa distância abissal entre nossas preocupações humanas, pequenas e egoístas e as grandes questões da ecologia é que precisamente tal distância tenha sido tão valorizada por tanto tempo em inúmeros poemas, sermões e discursos edificantes sobre as maravilhas da natureza Era exatamente essa desconexão que tornava aquelas loas tão maravilhosas (...)

(...) Que deliciosa a sensação de comparar nosso tamanho com o das galáxias! Pequenos diante da Natureza, mas, graças a nossa moralidade, maiores até que a demonstração mais grandiosa de Seu poder! Tantos poemas, tantas meditações sobre a incomensurabilidade entre as forças eternas da natureza e os pequenos humanos insignificantes que pretendem conhecê-la ou dominá-la. Poderíamos dizer, afinal, que a desconexão sempre existiu e que ela é a mola propulsora do sentimento do sublime.

Mas o que terá acontecido ultimamente com o sublime, agora que somos convocados a considerar uma nova desconexão: desta vez entre, de um lado, nossas ações gigantescas enquanto humanos (quero dizer, como coletividade humana) e, do outro, nossa completa falta de compreensão daquilo que fizemos coletivamente?

Bruno Latour

LATOUR, B. «Esperando Gaia». PISEAGRAMA , Belo Horizonte, seção Extra! [conteúdo exclusivo on-line ], Fevereiro 2021.

(...) As fotografias percorrem a paleta de ambientes e momentos recorrentes na vida araweté – a aldeia e a floresta, o rio e a roça, a caça e a pesca, a fabricação de seus poucos, mas belos, eficazes e suficientes utensílios, a intensa intimidade corporal entre as pessoas, a comensalidade cotidiana (extensiva às araras e outros bichos), a discreta elegância dos pequenos gestos, a centralidade do xamanismo como modo de comunicação com os deuses e os mortos. E a omnipresença do vermelho, esse vermelho do urucum (do encarnado profundo do urucum fresco ao marrom-amarelado da tintura esmaecida pelo uso) aplicado nos corpos, nos objetos, nas roupas tradicionais femininas, o vermelho que marca tudo o que é araweté. E que é a cor que lhes valeu seu nome entre os Xikrin, seus vizinhos de língua jê: kuben-kamrek-ti , « os inimigos muito vermelhos ». A primeira vez que os Araweté me pediram para ver uma foto colorida que eu lhes trouxera de uma viagem anterior, em lugar da série em p&b que eu lhes estava mostrando, falaram: « Queremos ver uma foto vermelha ». O vermelho – a cor da cor, contra a qual servem de fundo o verde da mata, o branco da palha seca, o marrom-cinzento do barro e da terra, o negro da água e das pedras do Ipixuna. Só me resta esperar que os Araweté consigam, apesar dos Brancos, de seus cimentos e seus metais, de sua estupidez e de sua cupidez, continuar livres, vermelhos e felizes.

Eduardo Viveiros de Castro

VIVEIROS DE CASTRO, E. «Corpo a Corpos». Variações do Corpo Selvagem: Eduardo Viveiros de Castro, Fotógrafo . Catálogo. São Paulo: SESC, 2017.

É fascinante pensar que o grande rio que dá nome à Bacia Amazônica nasce de um fiozinho de água lá nas cordilheiras dos Andes para formar aquele mundo aquático. Ele carrega muitos outros rios, mas também a água que a própria floresta dá para as nuvens, e que a chuva devolve para a terra, nesse ciclo maravilhoso em que as águas dos rios são as do céu, e as águas do céu são as do rio. Xingu, Amazonas, rio Negro, Solimões. Não me surpreendi quando começaram a falar em rios voadores. Os cursos d’água são capazes de percorrer longas distâncias, de encontrar novos caminhos, de mergulhar dentro da terra e – por que não? – de voar.

Ailton Krenak

KRENAK, A. Futuro Ancestral . São Paulo: Companhia das Letras, 2022.

(...) Trata-se não apenas de não mais excluir esses povos das políticas e dos projetos de preservação relativos a seus territórios, como se fez por tanto tempo, mas também, e sobretudo, de escutar o que eles têm a nos dizer de seu meio natural e de respeitar suas opções de modo de vida no presente e no futuro. Entre a predação cega que se abate sobre numerosas regiões da Amazônia, a utopia mística de certas correntes « New Age » e a ecologia gerencial dos movimentos de proteção do ambiente, outra voz deve se fazer ouvir. A de Davi, por exemplo, esse xamã Yanomami (...) quando declarou: « Nós não utilizamos o termo “meio ambiente”, é uma expressão de outra gente, é uma expressão dos brancos. O que vocês chamam de “meio ambiente” é o que sobra do que vocês destruíram ». Observação de terrível lucidez, que desnuda a boa e a má consciência do Ocidente em sua relação com uma natureza-objeto constantemente dividida entre um discurso conservacionista e um discurso produtivista. Uma observação que seria um equívoco desprezar, porque traz em si a crítica de nossas mais caras ilusões, e ao mesmo tempo um apelo a ouvir melhor a abundante diversidade do mundo e dos que o relatam.

Philippe Descola

DESCOLA, P. «A selvageria culta». Artepensamento: Ensaios Filosóficos e Políticos , colecção A Outra Margem do Ocidente. IMS, SESC (1999).

As trilhas de cogumelos são elusivas e enigmáticas; ao segui-las, sou conduzida por um passeio selvagem – cruzando todos os tipos de fronteiras.

Os cogumelos são os corpos de frutificação dos fungos. Diversos e frequentemente adaptáveis, os fungos vivem em muitos lugares, desde correntes oceânicas até as unhas dos pés. Mas muitos fungos vivem no solo, onde seus filamentos de células, chamados hifas, se espalham em leques, formando fios que se infiltram na terra. Se o solo fosse líquido e transparente e você nele mergulhasse, ficaria completamente envolvido por malhas de hifas fúngicas. Siga os fungos até essa cidade subterrânea e você encontrará os estranhos e múltiplos prazeres da vida interespécies.

Muitas pessoas pensam que os fungos são plantas, mas na verdade eles estão mais próximos dos animais. Os fungos não produzem seu alimento a partir da luz do sol, como fazem as plantas. Em vez disso, eles precisam encontrar algo para comer, como os animais. No entanto, seu ato de se alimentar é geralmente generoso, pois cria condições de vida para outras espécies.

Isso ocorre porque os fungos têm digestão extracelular. Eles excretam ácidos digestivos para fora de seus corpos, decompondo seus alimentos em nutrientes. (...) Os nutrientes são então absorvidos por suas células, permitindo que o corpo fúngico cresça. Ao mesmo tempo, outros corpos de outras espécies se beneficiam. (...) Os fungos (junto com as bactérias) produziram o solo no qual as plantas crescem. Eles também digerem madeira. Se não o fizessem, as árvores mortas se acumulariam na floresta para sempre. (...) Assim, moldando ambientes para si e para os outros, eles constroem mundos.

Alguns fungos aprenderam a viver em associações íntimas com as plantas e, uma vez que lhes seja dado tempo suficiente para se adaptar às relações interespécies de um lugar, a maioria das plantas se associa a eles.

Anna Lowenhaupt Tsing

TSING, A.L. O Cogumelo no Fim do Mundo. Sobre a Possibilidade de Vida nas Ruínas do Capitalismo . São Paulo: n-1 Edições, 2022.

Eu sou uma criatura da lama, não do céu. Sou uma bióloga que sempre achou edificantes as incríveis habilidades do lodo em manter as coisas em contato e lubrificar passagens para os seres vivos e suas partes. Adoro o fato de que genomas humanos sejam encontrados em apenas cerca de 10% de todas as células que ocupam o espaço mundano que chamo de meu corpo; os outros 90% das células são preenchidos pelos genomas de bactérias, fungos, protistas e que tais, alguns dos quais tocam uma sinfonia necessária para que eu esteja viva e outros que estão de carona e não causam a mim, a nós, nenhum dano. Sou em vasta medida excedida numericamente por meus diminutos companheiros; melhor dizendo, devenho um ser humano adulto em companhia desses diminutos comensais. Ser um é sempre devir com muitos. Algumas dessas biotas pessoais microscópicas são perigosas para o eu que escreve esta frase; por ora, elas são mantidas sob controle pelas medidas da sinfonia coordenada de todas as outras, células humanas ou não, que tornam possível o eu consciente. Adoro o fato de que, quando « eu » morrer, todos esses simbiontes benignos e perigosos tomarão e usarão o que restar do « meu » corpo, nem que seja só por um tempo, já que « nós » somos necessários uns aos outros em tempo real.

Donna Haraway

HARAWAY, D. Quando as Espécies se Encontram . São Paulo: Ubu Editora, 2022.

Os animais seriam capazes de criar obras de arte? Não é muito diferente de perguntar se os animais são artistas [→ Artistas]. (...) É preciso « intenção » para fazer uma obra e, em caso positivo, é a intenção do artista que determina se ele é ou não autor da obra? Introduzir os animais na questão tem o mérito de nos fazer hesitar e desacelerar. Bruno Latour sensibilizou-nos para tais hesitações quando propôs reconsiderar a distribuição da ação em termos de « fazer fazer » Vale a pena considerar os esplêndidos arcos dos pássaros-jardineiros de nuca rosa [Chlamydera nuchalis], especialmente interessantes porque comprovam o fato de que esses pássaros desviaram, em benefício de suas obras, alguns de nossos artefatos a fim de incorporá-los em suas composições. Se prestarmos atenção ao trabalho concluído (...), notaremos, graças às fotografias feitas pelos biólogos, que a composição não deve nada ao acaso; tudo é organizado para criar uma ilusão de perspectiva. Isso se destinaria, segundo os biólogos, a fazer com que o pássaro dançando em seu arco pareça maior do que é. Estamos, portanto, diante de uma cena, uma encenação, uma verdadeira composição artística plurimodal: uma arquitetura sofisticada, um equilíbrio estético, a criação de uma ilusão destinada a produzir efeitos, uma coreografia que arremata a obra; em suma, o que o filósofo Étienne Souriau talvez reconhecesse como uma poética do movimento. Essa ilusão de perspectiva tão habilmente orquestrada remete-nos ao que ele propunha como sendo o sentido dos simulacros.

(...) Seja qual for a visão utilitarista que possamos conferir a essas obras, sabemos que os pássaros não têm tal visão utilitarista em mente (...) O que o instinto ao mesmo tempo afirma e mascara é o apelo da coisa por fazer. Algo nos ultrapassa. Essa captação que alguns artistas conhecem. É assim que deve ser feito. Ponto-final.

Vinciane Despret

DESPRET, V. O Que Diriam os Animais. São Paulo: Ubu Editora, 2021.

Quando, aos dezesseis anos, aterrissei pela primeira vez na aldeia Xikrin, no sul do Pará, descobri que o mundo era muito mais diverso e fascinante do que eu tinha suspeitado até aquele momento. A partir do instante em que avistei, ao longo da pista, aquelas silhuetas escuras de jenipapo e em seguida senti aquele cheiro de resina perfumada e de urucum, passei a ter uma nova percepção da humanidade. A fotografia se tornou para mim uma necessidade de compartilhar esse novo mundo que eu descobria.

Aos vinte anos eu já morava na aldeia Xikrin, e meu envolvimento com os índios passou a ser total. (...) Quanto maior era o meu envolvimento, menos tempo me sobrava para fotografar. Eu aprendi desde então que arte e militância dificilmente andam juntas. Aqueles povos com os quais eu mais convivi e trabalhei foram aqueles que eu menos fotografei.

Para uma grande maioria das pessoas, os índios são uma ficção na qual ela projeta os ideais de sabedoria e equilíbrio, harmonia com a natureza, de coletividade, etc. Estas pessoas gostariam que este sonho permanecesse intocado, os índios preservados numa espécie de zoológico humano ou, pelo menos, que as mudanças nestas sociedades fossem retardadas ao máximo. Infelizmente esta ideologia permeia toda a nossa sociedade e pode ter implicações concretas graves em diversas circunstâncias. Toda a política indigenista oficial no Brasil compactua com este tipo de concepção e por isso o governo está sempre tentando distinguir os índios « autênticos », « puros », dos índios « civilizados ». E, através desta distinção, excluir os ditos « aculturados » da legislação de proteção ao índio para enquadrá-los numa cidadania básica. Mas quem são os autênticos? Os pelados. Se tiver carteira de identidade não é mais índio, se morar na cidade não é mais índio!

Vicent Carelli

CARELLI, V. «Moi, un Indien». Vídeo nas Aldeias [ site ], Secção Biblioteca, 2004.

À tardinha, K. e eu levámos os desenhos para a varanda da casa, era preciso luz para ver os desenhos. Tentei diversas vezes, sem sucesso, fazer o foco sob cada uma das folhas de papel. As imagens fotografadas pareciam infinitamente distantes da realidade háptica daqueles desenhos: cor-de-rosa claro, relevo, quase rasgo, azul-arara, pó de grafite, jacaré em alto-relevo. Cada traço desenhado parecia quase atravessar a folha de papel, tamanha era a força, a intensidade do lápis (…) Kiñ a parecia irromper das folhas de papel. Ver, senão tocar, aqueles desenhos era de alguma forma também ver-se a partir de um outro olhar: relógios, estradas, carros, caminhonetes, facas, facões, rádios: soletra-se o alfabeto Kamña.

(…) Vê-los realmente implicava tocá-los. Ou, nas palavras de Didi-Huberman, « ver só se pensa e só se experimenta em última instância numa experiência de tocar » 1

Se agora os desenhos podem finalmente nos olhar, nos tocar, é porque enfim compreendemos que o que eles narram não é exprimível apenas pelos olhos. Se o fogo de Kamña é o fogo da luz, que tudo quer ver, que tudo quer revelar, a subversão Kiña é um jogo de espelhos: seguro o lápis-espelho para pintar-te um retrato, Kamña. O que olhamos nos olha.

Ana Vaz

1 DIDI-HUBERMAN, G. O Que Nós Vemos, O Que Nos Olha (trad. Golgona Anghel e João Pedro Cachopo). Porto: Dafne Editora, 2011, 11.

VAZ, A. «Fogo de Kamña Chamamento de Kiña». Ensaio escrito a partir da experiência de pesquisa e realização do filme Apiyemiyekî?, dir. Ana Vaz, 29 min, 2019.

Pela matrigênese, uma comunhão de destinos funda-se entre os quilombolas, a terra e a natureza. Os quilombolas desenvolvem, portanto, uma relação inversa ao abandono inicial quando demandavam a proteção de uma Mãe Terra. Para sobreviver, tornam-se aqueles que preservam a terra, que cuidam da natureza, transformando-se nos primeiros ecologistas modernos das sociedades crioulas . Essa atitude ecologista destaca-se inicialmente na gestão interna das comunidades humanas e não humanas formadas pelo cuidado e pela preocupação que são dedicados a essa terra de vida, assim como na maneira como esses quilombolas fariam de tais espaços um lar, um oikos , aprendendo sua linguagem, seu logos . Ao contrário da sociedade de plantation , as comunidades quilombolas souberam viver a partir de seus arredores, dentro de uma pegada ecológica restrita.

A ecologia dos quilombolas destaca-se, sobretudo, pela atitude defensiva dessas comunidades em relação às autoridades coloniais e escravagistas, mas também em relação aos concessionários que desejavam desbravar, derrubar florestas e submeter essas terras à exploração colonial. Longe de significar « agrupamentos de humanos», como quer o uso corrente, as palavras « assentamento», « quilombos», « mocambos» ou «palenques» representam, sobretudo, comunidades humanas e não humanas que escapam do habitar colonial da escravidão. O assentamento Keller, em Guadalupe, o Quilombo dos Palmares, no Brasil, ou o Palenque de são Basílio, na Colômbia, representam essas alianças humanas e não humanas tecidas pelo aquilombamento contra um Plantationoceno destruidor de mundo.

O que esperar então, da arte e da cultura produzidas nesta região do país, este « continente » tão cobiçado e ao mesmo tempo tão desconhecido? Desconhecimento este, que permite imaginá-lo como uma vastidão desabitada, um profundo abismo verde, rico em biodiversidade e recursos minerais, mas rarefeito de experiência humana. O mesmo desconhecimento que abarrota as cidades e torna invisíveis os povos da floresta. Desconhecimento ou, mais grave, indiferença à dinâmica histórica própria da região. Indiferença e cobiça que estimulam grandes investimentos econômicos, muitos deles projetos natimortos, falidos e abandonados. Como nos diz o poeta João de Jesus Paes Loureiro: « A história oficial nos narrou e nos tem narrado como uma história de fracassos. Uma história de perdas e danos. O que não se diz é que essa não é a nossa história, mas, sim, a história do outro aqui: uma história do outro, contada pelo outro, garantida pelo outro ». Entre o Inferno Verde e o Eldorado perdido, existe uma Amazônia verdadeira, palpável, compreensível, viável. Vivemos então, as contradições do nosso passado e o que se arrasta ao nosso presente: da suntuosidade das praças europeizadas ao cheiro cru dos peixes do Mercado do Ver-o-Peso.

Armando Queiroz

FERDINAND, M. Uma Ecologia Decolonial: Pensar a partir do Mundo Caribenho . São Paulo: Ubu Editora, 2022.

QUEIROZ, A. Destino Eldourado . UFMG, EBA, 2018.

(…) It is not simply a matter of no longer excluding these peoples from the preservation policies and projects concerning their territories, as it was done for so long, but also, and above all, of listening to what they have to tell us about their environment and respecting their present and future lifestyle choices. Besides the blind predation that strikes numerous Amazonian regions, the mystical utopianism of certain New Age trends and the managerial ecology of environmental movements, another voice must make itself heard. One such voice belongs to Davi, the Yanomami shaman (…) who stated: “We not use the word ‘environment’, it belongs to other people, white people. What you call ‘environment’ is what is left of what you have destroyed”. A frightfully lucid remark, which highlights the West’s clear and guilty conscience in its relationship with a nature-as-object, constantly split between a conservationist discourse and an exploitative one. To disparage this remark would be a mistake, because it carries in itself a critique of our dearest delusions, alongside a call to pay more attention to the profuse diversity of the world and its narrators.

Philippe Descola

DESCOLA, P. “A selvageria culta”. Artepensamento: Ensaios Filosóficos e Políticos , coll. A Outra Margem do Ocidente. IMS, SESC (1999).

Mushroom tracks are elusive and enigmatic; following them takes me on a wild ride – trespassing every boundary.

Mushrooms are the fruiting bodies of fungi. Fungi are diverse and often flexible, and they live in many places, ranging from ocean currents to toenails. But many fungi live in the soil, where their thread-like filaments, called hyphae, spread into fans and tangle into cords through the dirt. If you could make the soil liquid and transparent and walk into the ground, you would find yourself surrounded by nets of fungal hyphae. Follow fungi into that underground city, and you will find the strange and varied pleasures of interspecies life.

Many people think fungi are plants, but they are actually closer to animals. Fungi do not make their food from sunlight, as plants do. Like animals, fungi must find something to eat. Yet fungal eating is often generous: It makes worlds for others.

This is because fungi have extracellular digestion. They excrete digestive acids outside their bodies to break down their food into nutrients. (...) Nutrients are then absorbed into their cells, allowing the fungal body to grow – but also other species’ bodies. (...) Fungi (together with bacteria) made the soil in which plants grow. Fungi also digest wood. Otherwise, dead trees would stack up in the forest forever. (...) Fungi are thus world builders, shaping environments for themselves and others.

Some fungi have learned to live in intimate associations with plants, and given enough time to adjust to the interspecies relations of a place, most plants enter into associations with fungi.

Anna Lowenhaupt Tsing

TSING, A. L. The Mushroom at the End of the World: On the Possibility of Life in Capitalist Ruins . Princeton / Oxford: Princeton University Press, 2015.

I am a creature of the mud, not the sky. I am a biologist who has always found edification in the amazing abilities of slime to hold things in touch and to lubricate passages for living beings and their parts. I love the fact that human genomes can be found in only about 10 percent of all the cells that occupy the mundane space I call my body; the other 90 percent of the cells are filled with the genomes of bacteria, fungi, protists, and such, some of which play in a symphony necessary to my being alive at all, and some of which are hitching a ride and doing the rest of me, of us, no harm. I am vastly outnumbered by my tiny companions; better put, I become an adult human being in company with these tiny messmates. To be one is always to become with many. Some of these personal microscopic biota are dangerous to the me who is writing this sentence; they are held in check for now by the measures of the coordinated symphony of all the others, human cells and not, that make the conscious me possible. I love that when “I” die, all these benign and dangerous symbionts will take over and use whatever is left of “my” body, if only for a while, since “we” are necessary to one another in real time.

Donna Haraway

D. J. When Species Meet Minneapolis / London: University of Minnesota Press, 2008.

Can animals create works of art? The question is not far off from the one that asks whether animals can be artists [→ Artists]. (...) Must there be an “intention” to make a work, and if there must, is it the intention of the artist that determines, or not, whether she is the author of the work? Introducing animals into the posing of this problem has the merit of making us hesitate and slow down. Bruno Latour has made us sensitive to these hesitations by proposing a reconsideration of the distribution of action in terms of “making one make” [faire-faire].

It is worth considering the splendid arches of the pink-naped bowerbirds, which are all the more interesting because these birds have reappropriated, for the sake of their own works, some of our artifacts and put them to use in their compositions. If one pays attention to the work accomplished (...) one can see, thanks to the camerawork of biologists, that there is nothing accidental about the composition; it is all organized to create an illusion of perspective. According to the biologists, it is all staged to make the bowerbird dancing in his arch appear larger than he actually is. We are therefore dealing with a scene, a staging [une mise en scène], and a truly multimodal artistic composition: a sophisticated architecture, an aesthetic balance, a creation of illusions designed to produce effects, and a choreography that concludes the work – in short, what the philosopher Étienne Souriau would likely have recognized as a poetry of movement This skilfully orchestrated illusion of perspective refers us to how he proposed to make sense of simulacra.

(...) No matter what utilitarian aim we might impart to these works, we know that birds do not have this utilitarian aim in mind (...) What instinct both affirms and masks is the call of the thing to be made. That some things are beyond us.

The captivation known to some artists. That this must be made. Period.

Vinciane Despret

DESPRET, V. What Would Animals Say If We Asked the Right Questions? (transl. Brett Buchanan). Minneapolis / London: University of Minnesota Press, 2021

When, at the age of sixteen, I landed for the first time in a Xikrin village, in the south of the State of Pará, I discovered that the world was much more varied and fascinating than I had suspected until that moment. From the minute I saw the dark silhouettes painted with genipap beside the landing strip and then caught the smell of perfumed resin and urucum , I gained a new perception of humanity. Photography became a need to share this new world that I was discovering.

At the age of twenty I was already living in the Xikrin village. (…) my involvement with the Indians became total. (…) The greater my involvement, the less time was left for photography. I learnt then that art and activism rarely go together. The groups with whom I spent most time and worked with were the ones that I photographed least.

For the great majority of people, the Indians are a fiction onto which they project ideals of wisdom and balance, harmony with nature, collective living, etc. These people would like this dream to remain untouched, with the Indians preserved in a kind of human zoo or, at least, that the changes in these societies be delayed as much as possible. Unfortunately this ideology runs through our entire society and can have serious and real implications in a number of circumstances. All the official indigenous policies in Brazil reinforce this kind of conception and hence the government is always trying to distinguish the “authentic”, “pure” Indians from the “civilized” Indians. And, through this distinction, to exclude the so-called “acculturated” Indians from legislation that protects the Indian to encompass them in basic citizenship. But who are the authentic ones? Those still naked; if you have an ID card you are no longer an Indian, if you live in the city you are no longer an Indian!

Vincent Carelli

CARELLI, V. «Moi, un Indien». Vídeo nas Aldeias [site], Library section, 2004 [quoted with a few changes].

In the evening, K. and I took the drawings to the porch; we needed light to see the drawings. I tried several times, unsuccessfully, to focus the camera on each leaf of paper. The photographed images seemed infinitely distant from the haptic reality of those drawings: light pink, relief, almost a rip, macaw blue, graphite dust, high-relief alligator. Each line seemed to almost tear through the paper, such was the pencil’s power and intensity (…) Kiñ a appeared to burst out of the paper. To see those drawings, which basically amounted to touching them, was in some way to see oneself through another’s eyes: watches, roads, cars, vans, knives, machetes, radio sets: the Kamña alphabet is being spelled.

(…) To see them really amounted to touch them. Or, as Didi-Huberman put it, “ultimately, seeing can only be thought and experienced as touching” 1

If now the drawings can finally see us, touch us, it is because we have finally understood that what they tell us cannot be expressed through the eyes alone. If the Kamña fire is the fire of light, which wants to see everything, reveal everything, the Kiña subversion is a play of mirrors: I pick up the mirror-pencil to paint your portrait, Kamña. What we are looking at looks back at us.

Ana Vaz

1 DIDI-HUBERMAN, G. O Que Nós Vemos, O Que Nos Olha (transl. Golgona Anghel and João Pedro Cachopo). Porto: Dafne Editora, 2011, 11.

VAZ, A. “Fogo de Kamña Chamamento de Kiña”. Essay on the experience of researching and directing the film Apiyemiyekî?, dir. Ana Vaz, 29 min, 2019.

Through this matrigenesis, a common destiny is established between the Maroons, the land, and nature. The Maroons then develop an inverse relationship to their first moment of desertion where they asked for the protection of Mother-Earth. For their survival, the Maroons became those who preserve this land and who take care of this nature, becoming the first modern ecologists of Creole societies . This ecological attitude is first noticeable in the internal management of the human and non-human communities formed by the care and concern brought to this land of life and in the way these Maroons will turn these spaces into a home, an oikos , by learning their language, their logos . Unlike the plantation company, Maroon communities knew how to live with what was around them, within a limited ecological footprint.

The ecology of the Maroons stands out especially in the defensive attitudes taken by these communities against the colonial and enslaving authorities, but also against the concessionaires who wanted to clear the land, cut down the forests, and subject these lands to colonial exploitation. Far from signifying groupings of human beings, as is commonly understood, the words “camps,” “quilombos,” “mocambos,” or “palenques” here represent principally human and non-human communities that escape slavery’s colonial inhabitation. Camp Keller in Guadeloupe, the quilombo of San Palmarès in Brazil, or San Basilio de Palenque in Columbia represent these human and non-human alliances forged through marronage against a Plantationocene world-destroyer.

Malcom Ferdinand

FERDINAND, M. Decolonial Ecology: Thinking from the Caribbean World (transl. Anthony Paul Smith). Cambridge: Polity Press, 2022.

What can be expected, then, from the art and culture that issue from this part of the country, this “continent” at once so coveted and so unknown? So unknown, that it is possible to imagine it as an unpeopled vastness, a deep green abyss, rich in biodiversity and mineral resources, but lacking in terms of human experience. It is this same lack of knowledge that fills up the cities and makes invisible the forest peoples. Lack of knowledge or, worse, indifference to the region’s own historical dynamic. This indifference and greed keep fuelling a series of economic investments, many of them stillborn, bankrupt and discarded. As poet João de Jesus Paes Loureiro tells us: “Official history has always described our history as a history of failures. A history of losses and damages. However, that is not our history, but rather the history of the other here: a history of the other, told by the other, certified by the other”. Somewhere between the Green Hell and the lost Eldorado, a real, palpable, comprehensible, viable Amazonia exists. We are, then, living in the contradictions of our past, which extend to our present: from the sumptuousness of European-model piazzas to the harsh smell of the fish in the Ver-o-Peso Market.

Armando Queiroz

QUEIROZ, A. Destino Eldourado . UFMG, EBA, 2018.

pp.82-83

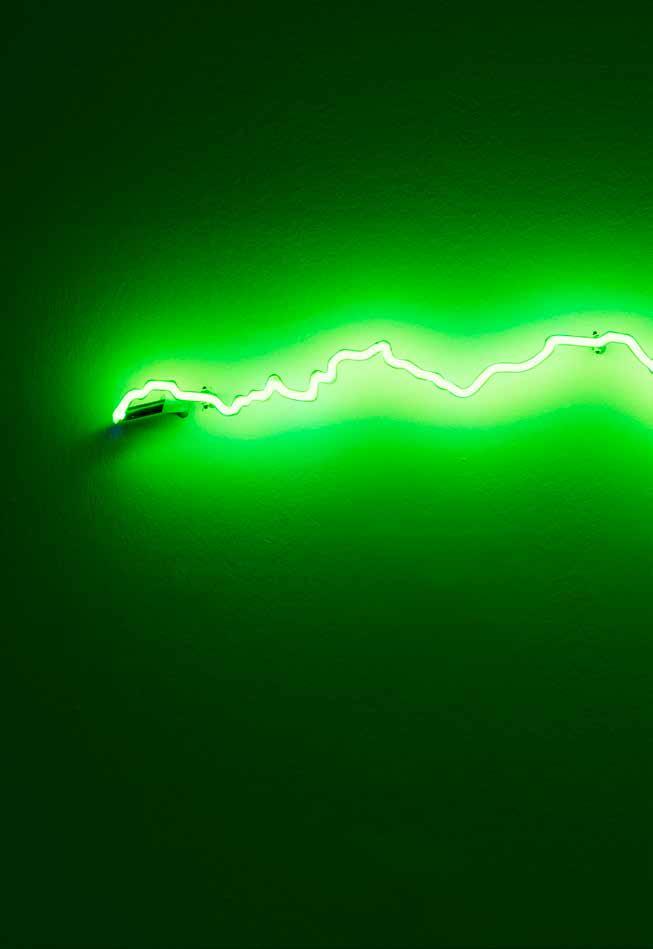

untitled, Rio Amazonas, 2022

neon tubing

7,5 x 110 x 1 cm

pp.84-85

untitled, 2022

mixed media

56 x 76 cm

pp.86-87

untitled, 2022

mixed media

56 x 76 cm

pp.88-89

untitled, 2021

coloured pencil, graphite, Indian ink and gouache on paper

75 x 97 cm

p.90

untitled, 2021

coloured pencil, graphite, Indian ink and gouache on paper

100 x 70 cm

p.91

untitled (samambaias), 2022

relief engraving (ltd. ed. 1/3)

59,5 x 41,5 cm

pp.92-93

Pororoca exhibition view, Carmona e Costa Foundation, 2022

p.94

Pororoca exhibition view, Carmona e Costa Foundation, 2022

p.97

untitled, 2022

natural pigments on cotton

70 x 76 cm

p.99

untitled, 2022

natural pigments on cotton

79,5 x 69,5 cm

p.100

untitled, 2021

coloured pencil, graphite and gouache on paper

76 x 56 cm

p.101

untitled, 2021

coloured pencil, graphite, gouache and digital collage on paper

76 x 56 cm

p.102

untitled, 2022

natural pigments on cotton

82 x 59 cm

p.105

untitled, 2021

coloured pencil, graphite, acrylic, Indian ink and gouache on paper

76 x 56 cm

p.106

detail

pp.108-109

untitled, 2022

natural pigments on cotton

76 x 73 cm

p.111 untitled, 2021

coloured pencil, graphite, Indian ink, marker pen and gouache on paper

76 x 56 cm

p.112

detail

p.115 untitled, 2021

coloured pencil, graphite, acrylic, Indian ink, marker pen and gouache on paper

76 x 56 cm

pp.116-117 detail

p.118

untitled, 2022

coloured pencil, graphite, acrylic, Indian ink and gouache on paper

76 x 56 cm

p.120

untitled, 2021

coloured pencil, graphite, Indian ink, marker pen, gouache and digital collage on paper

76 x 56 cm

p.121 detail

p.122

untitled, 2021

coloured pencil, graphite, gouache and digital collage on paper

76 x 56 cm

pp.124-125

detail

p.126 untitled, 2021

coloured pencil, graphite, gouache and digital collage on paper

76 x 56 cm

pp.128-129 untitled, 2022

coloured pencil, graphite, Indian ink, marker pen and gouache on paper

76 x 56 cm

p.130 untitled, 2022

coloured pencil, graphite, acrylic, gouache and digital collage on paper

76 x 56 cm

p.131

untitled, 2022

coloured pencil, graphite, gouache and digital collage on paper

76 x 56 cm

pp.132-133

untitled, 2022

natural pigments on cotton

78 x 76 cm

pp.134-135

untitled, 2022

coloured pencil, graphite, gouache and digital collage on paper

76 x 56 cm

p.136

detail

p.138

untitled, 2021

coloured pencil, graphite, acrylic and Indian ink on paper

76 x 56 cm

pp.140-141

untitled, 2022

coloured pencil, graphite, gouache and digital collage on paper

76 x 56 cm

pp.142-143

untitled, 2022

natural pigments on cotton

62 x 85 cm

p.144 untitled, 2021

coloured pencil, graphite, Indian ink and gouache on paper

76 x 56 cm

p.145

detail

p.146 untitled, 2021

coloured pencil, graphite, Indian ink, acrylic and digital collage on paper

76 x 56 cm

p.147

detail

pp.148-149

untitled, 2022

coloured pencil, graphite, gouache and digital collage on paper

76 x 56 cm

p.150

untitled, 2022

coloured pencil, graphite, Indian ink, gouache and digital collage on paper

76 x 56 cm

p.153 untitled, 2022

neon tubing

36 x 16 x 1 cm

pp.154-155 untitled, 2021

coloured pencil, graphite, gouache and digital collage on paper

76 x 56 cm

pp.156-157

untitled, 2022

coloured pencil, graphite, Indian ink, acrylic, gouache and digital collage on paper

76 x 56 cm

pp.158-159

untitled, 2021

coloured pencil, graphite, Indian ink and gouache on paper

70 x 100 cm

p.160 untitled, 2021

coloured pencil, graphite and Indian ink on paper

51 x 35 cm

p.161

untitled, 2021

coloured pencil, graphite and Indian ink on paper

51 x 35 cm

pp.162-163

untitled, 2022

coloured pencil, graphite and Indian ink on paper

76 x 56 cm

pp.164-165 untitled, 2022

natural pigments on cotton

76,5 x 60,5 cm

p.166 untitled, 2022

mixed media on paper

70 x 50 cm

p.169 untitled, 2022

mixed media on paper

70 x 50 cm

p.170 untitled, 2019

coloured pencil, graphite and gouache on paper

118 x 82,5 cm

pp.172-173 untitled, 2021

coloured pencil, graphite and gouache on paper

75 x 75 cm

p.174 untitled, 2019

coloured pencil, graphite and gouache on paper

118 x 83 cm

pp.176-177 detail

pp.178-179

Pororoca exhibition view, Carmona e Costa Foundation, 2022

pp.180-181 untitled, 2019

coloured pencil, graphite and gouache on paper

92 x 75 cm

pp.182-183

untitled, 2020

coloured pencil, graphite, gouache and digital collage on paper

76 x 56 cm

p.185 untitled, 2022

natural pigments on cotton 84 x 83,5 cm

p.186 untitled, 2019

Indian ink, graphite and coloured pencil on paper 118 x 82 cm

p.188 untitled, 2022

natural pigments on cotton

84,5 x 54 cm

p.190 untitled, 2022

cardboard, Indian ink and graphite variable size

pp.197-251 untitled, 2022

Acrylic on laser cut MDF 21 x 29,7 cm

Este livro foi publicado por ocasião da exposição Pororoca , de Cristina Lamas, realizada na Fundação Carmona e Costa, com curadoria de Natxo Checa, entre 29/10/2022 e 11/03/2023

This book was published on the occasion of Pororoca , an exhibition of works by Cristina Lamas, curated by Natxo Checa and held at the Carmona e Costa Foundation from 29 October 2022 to 11 March 2023

Excertos:

Ailton Krenak

Ana Vaz

Anna Lowenhaupt Tsing

Armando Queiroz

Bruno Latour

César Calvo

Clarice Lispector

Claudia Andujar

Davi Kopenawa, Bruce Albert

Déborah Danowsky e Eduardo Viveiros de Castro

Donna Haraway

Eduardo Góes Neves

Eduardo Viveiros de Castro

Eliane Brum

Els Lagrou

Euclides da Cunha

Henry Bates

João Moreira Salles

Lucia Hussak van Velthem

Lúcio Flávio Pinto

Malcom Ferdinand

Manuela Carneiro da Cunha

Oswald de Andrade

Philippe Descola

Tim Ingold

Umusĩ Pãrõkumu e Tõrãmũ Kehíri

Vincent Carelli

Vinciane Despret

Werner Herzog

Agradecimentos / Acknowledgements:

Alberto Lino, Ana Vaz, António Guerreiro, António Pinto Ribeiro, António Reis Néons, Ar.Co, Catarina Vasconcelos, Dinorah Lucas, Domenico Lancellotti, Francisca Nabinho, Fundação Carmona e Costa, Ilhas studio, Isabel Pettermann, Lali Madueño Medina, Madalena Parreira, Malu Gil, Manuel Castro Caldas, Manuel Rosa, Margarida Rêgo, Maria da Graça Carmona e Costa, Maria Poppe, Marta Mestre, Natxo Checa, Norigem, Paula

Prates, Pedro Casqueiro, Pedro Valdez

Cardoso, Philip Cabau, Rita Natálio, Salomé Lamas, Susana de Matos Viegas, Teresa Carvalho.

© Fundação Carmona e Costa, 2024

Imagens / Images © Cristina Lamas

Textos / Texts © Marta Mestre, António Guerreiro

© Sistema Solar | Documenta

Rua Passos Manuel 67 B 1150-258 Lisboa

1ª edição: Outubro / October, 2024

ISBN: 978-989-568-103-7

Fotografias / Photographs

António Jorge Silva

Bruno Lopes

Cristina Lamas (Registo da viagem / Travel record images)

Design gráfico / Graphic design ilhas studio

Tradução / Translation

José Gabriel Flores (salvo indicação em contrário / unless noted otherwise)

Revisão / Proofreading Helena Roldão

Depósito legal / Legal deposit 538342/24

Tiragem / Print run 300 exemplares / copies

Impressão / Printing Gráfica Maiadouro SA