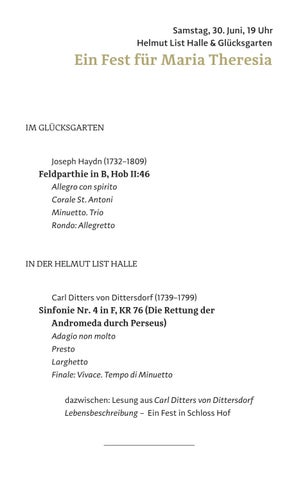

Samstag, 30. Juni, 19 Uhr Helmut List Halle & Glücksgarten

Ein Fest für Maria Theresia

IM GLÜCKSGARTEN

Joseph Haydn (1732–1809)

Feldparthie in B, Hob II:46 Allegro con spirito Corale St. Antoni Minuetto. Trio Rondo: Allegretto

IN DER HELMUT LIST HALLE

Carl Ditters von Dittersdorf (1739–1799)

Sinfonie Nr. 4 in F, KR 76 (Die Rettung der Andromeda durch Perseus) Adagio non molto Presto Larghetto Finale: Vivace. Tempo di Minuetto dazwischen: Lesung aus Carl Ditters von Dittersdorf Lebensbeschreibung – Ein Fest in Schloss Hof

Christoph Willibald Gluck (1714–1787)

aus: Le Cinesi (Die Chinesinnen) (Libretto: Pietro Metastasio, 1698-1782)

Sinfonia Allegro – Andante – Allegro molto

Recitativo Lisinga: „Ferma, crudele“ Aria Lisinga: „Prenditi il figlio!“ Aria Silango: „Son lungi e non mi brami“ Aria Sivene: „Non sperar, non lusingarti“ Recitativo Tangia: „Eccomi alla toeletta“ Aria Tangia: „Ad un riso, ad un’occhiata“ Quartetto: „Voli il piede in lieti giri!“

IM GLÜCKSGARTEN

Joseph Hadyn

Feldparthie in F, Hob. II:44 Marche con spirito Adagio più Andante Minuetto moderato Scherzo

Monika Schwabegger, Mezzosopran, als Lisinga Elisabeth Breuer, Sopran, als Sivene Anna Manske, Mezzosopran, als Tangia Jan Petryka, Tenor, als Silango recreationBAROCK Dirigent: Erich Polz Inszenierung & Präsentation: Thomas Höft Ausstattung: Lilli Hartmann

Patronanz:

Die gelesenen Texte stammen aus Carl von Dittersdorf Lebensbeschreibung. Seinem Sohne in die Feder diktiert. (Breitkopf und Härtel, Leipzig, 1801)

Konzertdauer: Erster Teil: ca. 50 Minuten Pause: ca. 30 Minuten Zweiter Teil: ca. 60 Minuten

Ein Fest für Maria Theresia

Wenn Maria Theresia des Sommers in ihre Erblande ausschwärmte, um ihren Adelsherren einen Besuch abzustatten, durfte sie mit musikalischer Unterhaltung rechnen. In Österreichisch Schlesien – jenem Teil des Landes, den die Preußen nicht erobert hatten – traf sie auf die Musik des Carl Ditters von Dittersdorf. In Eisenstadt wurde sie vom Fürsten Esterházy mit Divertimenti von Haydn unterhalten. In Schloss Hof in Niederösterreich kredenzte ihr Feldmarschall Hildburghausen 1754 eine besondere Kostbarkeit: eine kleine chinesische Oper von Gluck.

Ad notam

Haydn bei Hofe Am 1. Mai 1761, einen Monat nach seinem 29. Geburtstag, wurde Joseph Haydn von einem der reichsten Hochadligen Ungarns als Vizekapellmeister angestellt: Fürst Paul Anton von Esterházy herrschte über riesige Ländereien im heutigen Ungarn und Burgenland bis hin an den Semmering. Den Winter verbrachte er in seinem Stadtpalais in Wien – im Dunstkreis Maria Theresias, die ja nicht nur Erzherzogin von Österreich, sondern auch Königin von Ungarn war. Während der schönen Jahreszeit residierte der Fürst im damals ungarischen Eisenstadt. Erst sein Bruder Nikolaus, der ihm 1762 nachfolgte, sollte jenes riesige Landschloss Esterháza bauen lassen, das man heute meist mit Haydns ungarischen Jahren in Verbindung bringt. Bei Dienstantritt unterzeichnete Haydn im Wiener Palais Esterházy einen Vertrag mit dem Titel „Convention und VerhaltungsNorma des Vice-Capel-Meisters“. Darin wurde geregelt, wie er für Disziplin und Pünktlichkeit des kleinen Orchesters zu sorgen hatte, dass er in allen Fragen der Kirchenmusik dem Hofkapellmeister Werner unterstellt war und dass er seine Dienste komponierend ausschließlich dem Fürsten Esterházy zur Verfügung stellen durfte. Bezüglich der abendlichen Konzerte lautete die Regelung wie folgt: „Wird er Joseph Heyden alltäglich vor- und nach-Mittag in der Anti-Chambre erscheinen, und sich melden lassen, allda die Hochfürstl. Ordre, ob eine Musique seyn solle, abwarthen, als dann aber nach erhaltenem Befehl, solchen denen

Andern Musicis zu wissen machen, und nicht nur selbst zu bestimmter Zeit sich accurate einfinden, sondern auch die andern dahin ernstlich.“ Die kleine Hofkapelle bestand 1761 nur aus je sieben Streichern und Bläsern. Neben dem Flötisten standen je zwei „Hautboisten“, Hornisten und Fagottisten zur Verfügung. Eine „Harmoniemusik“ für acht Bläser wie jene berühmte, der Johannes Brahms das Thema zu den „Haydn-Variationen“ entnahm, hätte man zu Eisenstadt damals also noch gar nicht aufführen können. Dieses Divertimento in B-Dur ist im Hoboken-Verzeichnis der Werke Haydns unter Nummer II:46 verzeichnet. Als „Divertimento I del Signr: Gius: Haydn“ ist es in handgeschriebenen Stimmen überliefert, und zwar für „2 Corni in B, 2 Oboi, 2 Fagotti obl(igati), Fagotto e Serpent“. Die merkwürdige Besetzung mit einem dritten Fagott und einem Serpent als Bass-Instrumenten ist nicht der einzige Grund, warum dieses Stück von der Haydnforschung nicht mehr zu den authentischen Werken des Meisters gerechnet wird. Wir aber dachten uns, es sei schön, wieder einmal den „Chorale St. Antoni“ zu hören, den Pilgerchoral zu Ehren des Hl. Antonius von Padua, der durch die Brahms-Variationen auf immer mit dem Namen Haydn verbunden sein wird. Warum im Übrigen hätte der junge Haydn dieses Stück nicht in Eisenstadt mit sechs Bläsern, einem Cello und einem Kontrabass ausführen sollen? Das Gleiche gilt übrigens für „Divertimento VI“ jener Serie, das in F-Dur steht, mit einem Marsch beginnt und mit einem Scherzo schließt. Dazwischen erklingen ein Adagio und ein Menuett – ein perfekter nächtlicher Ausklang für unser Maria-Theresia-Fest.

Dittersdorf griechisch „Multi-media project“. Dieser Begriff kam dem amerikanischen Musikwissenschaftler John Rice in den Sinn, als er das ursprüngliche Projekt zu den „Metamorphosen“ des Carl Ditters von Dittersdorf entdeckte: 1781 schlug der Komponist dem Wiener

Verleger Artaria vor, 15 Sinfonien nach Ovids „Metamorphosen“ zu veröffentlichen, und zwar jeweils versehen mit einem großen Kupferstich vor jedem einzelnen Satz, um dessen Inhalt zu visualisieren. Aus verständlichen Gründen ging Artaria auf den Vorschlag nicht ein, so dass Dittersdorf seine Sinfonien vorerst in Schlesien zur Aufführung brachte. Als er Anfang 1786 endlich nach Wien reiste, um die Sinfonien auch dort aufzuführen, waren es nur noch 12, und er bediente sich einer weit weniger kostspieligen Methode, um dem Publikum ihren Inhalt zu erklären: Er ließ ein Programmbuch in französischer Sprache drucken, in dem er jeden Satz und seinen Inhalt erläuterte. Dieses Heft wurde an den beiden Abenden verkauft, an denen er seine Sinfonien in Wien dirigierte. Als wenige Jahre später die ersten drei Sinfonien in Neapel aufgeführt wurden, ließ man auch dort ein Programmheft mit Erläuterungen drucken, nun in italienischer Sprache. John Rice fand ein Exemplar des Wiener Drucks in der Bibliothek des römischen Konservatoriums, die italienischen Erläuterungen in der Anna Amalia Bibliothek in Weimar. Damit hatte er den Schlüssel zum Verständnis aller 12 Sinfonien an der Hand. Leider sind nur noch neun von ihnen erhalten, und nur noch sechs mit Orchester aufführbar: Die ersten drei wurden bei Toricella in Wien gedruckt, die nächsten drei sind in handschriftlichen Stimmen vorhanden. Von Nr. 7–9 gibt es nur noch einen Klavierauszug, der Rest ist verloren. Die Sinfonie Nr. 4 schildert die Rettung der Andromeda durch Perseus. An einen Felsen gekettet, erwartet die Königstochter das grausame Seeungeheuer, das sie verschlingen wird. Doch in letzter Sekunde naht Perseus auf dem Pegasus und erschlägt das Monster. Nimmt man die ursprünglichen deutschen Beschreibungen von Ditters und die späteren französischen zusammen, so ist der tonmalerische Gehalt der vier Sätze klar: Adagio non molto: „Eine Landschaft am Meer, des Tages Anbruch, und der hell leuchtende Morgenstern. Das Solo der Oboe ahmt die sanften Zephirwinde nach.“

Allegro: „Das hohe Meer mit hier und da hervorragenden Klippen. Die Morgenröte und bald aufgehende Sonne. Perseus in Lüften auf dem geflügelten Pferde. Die lebhaftesten Abschnitte dieses Satzes drücken seinen Heldenmut aus.“ Adagio: „Eine Klippe am Gestade, an welcher Andromeda angeschmiedet ist. Die Fesseln verhindern jede Bewegung, so dass sie wie eine Marmorstatue erscheint. Nichts lässt erkennen, dass sie lebt, außer dem Spiel ihrer Haare im Wind.“ Allegro, Menuett und Trio: „Das Allegro drückt den Kampf des Perseus mit dem Drachen aus, der Andromeda bedroht, und den Sieg des Helden. Das Menuett schildert die Freudenschreie ihrer Eltern. Das Trio endlich beschreibt die zärtliche Dankbarkeit der Andromeda für ihren Befreier.“

Gluck chinesisch Im September 1754 kam es zu einem denkwürdigen Besuch des Kaiserpaars auf Schloss Hof in Niederösterreich, dem wir eine der schönsten Opernminiaturen des 18. Jahrhunderts verdanken: „Le Cinesi“ von Christoph Willibald Gluck. Der Titel heißt auf Deutsch „Die Chinesinnen“, denn ursprünglich hatte der Wiener Hofdichter Metastasio diese einaktige Oper für drei junge Frauen ohne männlichen Beistand geschrieben. Es waren keine Geringeren als die achtzehnjährige Maria Theresia, ihre jüngere Schwester und eine Hofdame. Dass die Kaiserin in ihrer Jugend leidenschaftlich gerne sang, war bekannt, und die Rolle der Chinesin Lisinga war ihr wie auf den Leib geschneidert. Inzwischen aber waren zwei Jahrzehnte ins Land gegangen. Aus der Erzherzogin war die Königin von Ungarn und Gemahlin des Kaisers geworden, und Antonio Caldaras Musik von 1735 hatte Patina angesetzt. Unvermindert populär war hingegen das Thema der Oper, die Chinoiserie, also die Imitation des reichen China in Kostüm, Dekor und Handlung. Im Rokoko der 1750er-Jahre hatte das Interesse daran eher noch zugenommen. Daher kam der Schlossherr in Schloss Hof auf eine geniale Idee, um das Kaiserpaar zu unterhalten: Er ließ „Le Cinesi“

von seinem Kapellmeister Gluck neu vertonen, ließ von Metastasio eine männliche Figur in die Handlung hineindichten und umgab das Ganze mit dem Flair grandioser Opernstimmen und einer unglaublich kostbaren Inszenierung.

Hoffest in Schloss Hof Anno 1754 war Feldmarschall Joseph Friedrich von Sachsen-Hildburghausen der Schlossherr in Schloss Hof. Noch genau drei Jahre hatte er Gelegenheit, sich ungestört der kaiserlichen Gnade zu erfreuen. Erst 1757, nach der verheerenden Niederlage der Reichstruppen gegen Friedrich den Großen in der Schlacht bei Rossbach, musste er seinen Hut nehmen. 1754 aber durfte er sich noch im Glanz der Großen sonnen und das Kaiserpaar mit allem erfreuen, was Schloss Hof zu bieten hatte. Dahinter steckte ein ganz konkretes Interesse: Der Feldmarschall wollte das Schloss, einstmals von Lukas von Hildebrandt für Prinz Eugen erbaut, verkaufen, weil es ihm zu groß wurde. Also bedurfte es einer ausgeklügelten „Marketing-Maschinerie“, um es dem Kaiserpaar schmackhaft zu machen. Was hätte sich dafür besser geeignet als ein höfisches Fest? Glücklicherweise gehörte zur kleinen Hofkapelle des Marschalls ein junger Geiger namens Carl Ditters von Dittersdorf. In seinen Memoiren hat er ausführlich über das Hoffest zu Schloss Hof anno 1754 berichtet. Thomas Höft wird aus diesem Bericht vorlesen, deshalb muss hier über die groteske Seeschlacht am Teich oder den im Baum versteckten Bauernchor nichts erzählt werden. Tatsächlich aber amüsierte sich das Kaiserpaar prächtig und erwarb anschließend das Anwesen. Maria Theresia übertrug es ihrem Gemahl Franz Stephan, der daraus wie schon so oft einen landwirtschaftlichen Musterbetrieb machte. Der Kaiser hatte ein Händchen fürs Ökonomische, das wusste seine Frau.

Gluck zieht alle Register Maria Theresia dürfte bei jenem Hoffest an etwas ganz anderes gedacht haben als an die reichen Felder und Wälder von Schloss

Hof. Sie dachte an ihre Jugend zurück. Sicher kannte sie noch jede Textzeile ihrer früheren Gesangspartie auswendig und konnte umso mehr bewundern, wie die große, mulattische Mezzosopranistin Vittoria Tesi den Part der Lisinga zu Glucks Musik ausführte. Zwei Wiener Sängerinnen traten ihr zur Seite: Theresia Heinisch, „die eine wunderschöne Sopranstimme hatte und dabei auch bildschön war“, wie Ditters vermerkte. Sie sang die kokette Sivene, Katharina Starzer dagegen die eifersüchtige, etwas plumpe Tangia. Sie „hatte eine tiefe Kontra-Altstimme und sang vortrefflich“. Als Silango gesellte sich der Tenor Joseph Friebert hinzu, später Domkapellmeister in Passau und bekannt geworden durch seine Oratorienfassung der Sieben letzten Worte von Haydn. Für diese vier voll ausgebildeten Opernstimmen konnte Gluck weit anspruchsvollere Partien schreiben als sein Vorgänger Caldara 1735 für die höfischen Sängerinnen. Gluck zog dabei alle Register, vom tragischen Stil über die Pastorale bis zur Komödie. Eine bessere Visitenkarte hätte er beim Kaiserpaar nicht abgeben können: Man beschloss, sich den Kapellmeister des Feldmarschalls vorerst für ein Hoffest 1755 in Laxenburg auszuborgen. Unmittelbar danach nahm die Kaiserin Gluck in ihre Dienste. Endlich stand ihm der Weg zum Wiener Kaiserhof offen. Der Erfolg war freilich nicht alleine Glucks Musik und der Kunst der Sänger zuzuschreiben: Das Bühnenbild war so kostbar und spektakulär, dass sich die Bühnenbildner am Hofburgtheater zu Wien später vergeblich bemühten, es nachzubauen. Zwischen chinesische Lackmalereien hatte man prismatische Stäbe aus böhmischem Kristall gesetzt, deren magisches Licht die Zuschauer in ein Zauberreich versetzte.

Musik und Handlung der Oper Der Inhalt der Oper ist schnell erzählt: Drei junge Frauen im alten China langweilen sich, bis sie auf die Idee kommen, Theater zu spielen, um dem feschen Silango zu imponieren, dem Bruder der

Lisinga, der gerade von einer Europareise zurückgekehrt ist. Deshalb wählt jede der Frauen ein europäisches Theatergenre aus: Lisinga entscheidet sich für die Tragödie, Sivene für die Pastorale, Tangia für die Komödie. Silango will auch mitspielen und wird dabei zum Zankapfel zwischen der hübschen Sivene und der eifersüchtigen Tangia. Nach der dreisätzigen Ouvertüre ist zunächst die ernsthafte Lisinga mit ihrer tragischen Szene an der Reihe. Sie führt uns mitten hinein ins brennende Troja. Andromache, die Witwe des Hektor, versucht verzweifelt, ihren kleinen Sohn vor den Mordgelüsten des Griechen Pyrrhos zu bewahren. Sie muss sich entscheiden, entweder die Geliebte des Feindes zu werden oder ihren Sohn zu opfern. Gluck hat diese tragische Szene mit dem ganzen Pathos seiner späteren Antikendramen ausgestattet. Im Accompagnato-Rezitativ malen die Streicher in düsteren Farben den Gewissenskonflikt der Andromache aus. Danach stürzen sie sich in ein stürmisches h-Moll-Allegro. Dazu deklamiert die Singstimme in reinsten „gluckischen Akzenten“. Erst scheint Andromache dem Drängen des Griechen nachzugeben und ihren Sohn zu opfern („Prenditi il figlio“), dann siegt das Mutterherz über die Grausamkeit („No, è troppo crudeltà“). Verzweifelt ruft sie die Götter um Hilfe an. Von einer ganz anderen Seite, nämlich als Meister der Galanterie, zeigte sich Gluck in den folgenden Szenen. Die kokette Sivene sucht sich als theatralisches Genre die Pastorale aus. Sie mimt eine unschuldige Schäferin – mit Silango als ihrem geliebten „Schäfer“. Der junge Mann steigt sofort auf das Spiel im Spiel ein und beschwert sich in seiner Arie über die Lieblosigkeit seiner Angebeteten. Es ist eine Aria cantabile im reinsten italienischen Stil und in der Liebestonart A-Dur. Sivene antwortet darauf mit einer Pastorale im Wiener Stil und in der dafür passenden Tonart F-Dur. Ihre Arie ist mit Koloraturen gespickt und wechselt ständig zwischen gespieltem Ernst und koketter Heiterkeit.

Die eifersüchtige Tangia muss dieses Flirten in Tönen hilflos mit ansehen. Sie rächt sich dafür in ihrer komischen Szene: Eine hochmütige Hofdame schikaniert ihren Diener alias Silango bei der morgendlichen Toilette. Der Hinweis auf die Tuilerien in Paris und einige eingestreute Worte auf Französisch weisen auf die Zielrichtung dieser Satire hin: Die Eitelkeit der Franzosen wird verspottet, was Gluck auch musikalisch nicht schwerfiel. Tangias Arie ist eine Polonaise alla française mit vielen Trillern und punktierten Rhythmen, zudem mit Flöten und Hörnern eitel „aufgeputzt“. Zugleich ist sie ein Stück komponierter Galanterie: Tangia behauptet, ein galanter Liebhaber könne unmöglich dem Lächeln und dem Augenaufschlag einer städtischen Schönheit widerstehen – verglichen mit der „più rustica beltà“, der viel ländlicheren Schönheit einer Schäferin. Das Stichwort „rustica“ inspirierte Gluck zum bäuerisch groben Rhythmus der Polonaise, das Raffinement der städtischen Schönheit zum koketten Kopfmotiv: „Ad un riso, ad un’occhiata“. Nachdem jede der drei Frauen ihre Szene vorgeführt hat, werden die Vorzüge und Nachteile jedes Theatergenres diskutiert: Die Tragödie sei zwar tief bewegend, aber zu traurig, die Pastorale zwar annehmlich, aber zu eintönig, die Komödie zwar erheiternd, aber immer in der Gefahr, die Menschen bloßzustellen. Deshalb beschließen die drei Chinesinnen, mit ihrem Freund ein kleines Ballett zu tanzen, denn im Tanz könne man niemanden beleidigen. Das Schlussquartett ist jener „Ballo alla Cinese“, den Gluck mit entsprechend tänzerischer Musik unterlegt hat.

Josef Beheimb

Die Interpreten Monika Schwabegger, Mezzosopran, als Lisinga Monika Schwabegger wurde in Linz geboren, wo sie am musischen Gymnasium maturierte. Ihr weiterer Weg führte die mehrfache Leistungsstipendiatin an die Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. Dort erhielt sie für herausragende Leistungen den Würdigungspreis der Universität. Besonders prägende Lehrer waren und sind Kurt Widmer (Basel) und Helena Lazarska. Meisterkurse z. B. bei KS Christa Ludwig runden ihre gesangliche Ausbildung ab. Die Mezzosopranistin musizierte unter anderem mit der Capella Savaria, den Wiener Bachsolisten, der Salzburger Konzertgesellschaft und konzertierte mit dem Lukas-Barockensemble Stuttgart sowie mit der Philharmonie Salzburg. Zahlreiche Auftritte führten sie zu Festivals wie Allegro Vivo, Festival Retz, Musica Sacra in Linz, zum Orgel- und Kammermusikfestival Lockenhaus, zum Kammermusikfestival Maria Saal und den Salzburger Festspielen. In den letzten Jahren hat sich Monika Schwabegger vor allem als Konzertsängerin einen Namen gemacht und ist in vielen großen Partien ihres Faches, wie etwa mit Händel Messiah, Bach h-MollMesse, Weihnachtsoratorium, Bruckner f-Moll-Messe, Te deum etc. im Wiener Musikverein, im Wiener Konzerthaus, im Grazer Stefaniensaal und im Linzer Brucknerhaus aufgetreten. Höhepunkte im Jahr 2018 sind unter anderem Johannes-Passionen im Wiener Konzerthaus und ihr Debüt bei der styriarte.

Elisabeth Breuer, Sopran, als Sivene Elisabeth Breuer erhielt ihre Ausbildung an der Grazer Kunstuniversität bei Elisabeth Batrice, mit der sie auch bis heute zusammenarbeitet. Von 2009 bis 2016 war sie Ensemblemitglied am Linzer Landestheater, wo sie sich ein großes Repertoire in Oper und Operette erarbeiten konnte. 2013 wurde sie für ihre Darstellung der Constance („Dialogues des Carmélites“) für den Österreichischen Musiktheaterpreis nominiert. 2014 erhielt sie den Jungensemblepreis der Freunde des Linzer Musiktheaters und in der Saison 2015/16 wählten die Besucher des Linzer Musiktheaters Elisabeth Breuer zum Publikumsliebling, wofür sie mit der RichardTauber-Medaille ausgezeichnet wurde. In der jüngsten Vergangenheit war Elisabeth Breuer als Donna Fulvia in Rossinis „La pietra del paragone“ am Teatro Lirico di Cagliari zu erleben, gefolgt von ihrem Debüt am Teatro di San Carlo in Neapel, wo sie in Zemlinskys „Der Zwerg“ zu hören war. Zahlreiche Konzerte führten die Sängerin unter anderem in das Gewandhaus Leipzig, in die Philharmonie am Gasteig oder in das Linzer Brucknerhaus. In der Saison 2017/18 war sie beim Festival Musica Sacra in St. Pölten zu Gast in Händels „Alexander’s Feast“. Mit Mozarts c-Moll-Messe war sie erstmals mit der Norddeutschen Radiophilharmonie unter Andrew Manze beim Festival Anima Mundi in Pisa zu erleben, gefolgt von Mendelssohns Paulus in Dresden, wo sie erstmals mit der Sächsischen Staatskapelle Dresden zusammenarbeitete. Ein Debüt stand bei der Neuen Oper Wien an: Die Sopranistin sang dort in der österreichischen Erstaufführung von Clemens Maria Stauds „Die Antilope“. Dieses Werk führte sie auch an das Teatro Comunale di Bolzano.

Als vielseitige Konzertsängerin trat sie bisher mit Orchestern wie dem Gewandhausorchester Leipzig, dem MDR Sinfonieorchester, dem Concentus Musicus Wien, dem Bruckner Orchester Linz, dem L’Orfeo Barockorchester, dem Ensemble Zefiro oder dem Wiener Concert-Verein in Erscheinung. Sie ist regelmäßig zu Gast bei zahlreichen Festivals im In- und Ausland.

Anna Manske, Mezzosopran, als Tangia Die Wiener Mezzosopranistin studierte an der Universität Mozarteum Salzburg bei Albert Hartinger sowie an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien bei Robert Holl. Sie arbeitet an der Weiterentwicklung ihrer stimmlichen Fertigkeiten durch Betreuung von Helena Lazarska. 2011 wurde Anna Manske Preisträgerin der Sommerakademie Mozarteum Salzburg und sang im Rahmen der Salzburger Festspiele Mozart. Auf der Opernbühne stand sie bisher als Hänsel („Hänsel und Gretel“) im Schönbrunner Schlosstheater, in der Titelpartie von „Gänsemagd“ von Iris ter Schiphorst, einer Uraufführung der Wiener Taschenoper, als Cherubino („Le Nozze di Figaro“) beim Mozart-Festival in Hallstatt und als Amando („Le Grand Macabre“) an der Neuen Oper Wien. 2013 interpretierte sie die Titelpartie der frühklassischen Oper „Talestri, Regina delle Amazoni“ von Maria Antonia Walpurgis, einer österreichischen Uraufführung des Kosmos Theaters in Wien. Zuletzt war sie u. a. in Glucks „Le Cinesi“ (Tangia) am Ort der Uraufführung, dem Schloss Hof (Niederösterreich), in Mozarts „Idomeneo“ (Idamante) an der Opéra national de Montpellier und bei der Uraufführung des Theaterstücks von Elfriede Jelinek „Die Schutzbefohlenen“ am Wiener Burgtheater und auf Gastspiel in Berlin zu erleben.

Anna Manske tritt außerdem regelmäßig auf Konzertpodien europaweit auf. Sie war z. B. mit Hindemiths „Wie es wär’, wenn es anders wär’“ im Wiener Musikverein zu hören, in Szymanowskis „Stabat Mater“ mit den Krakauer Philharmonikern und in Mahlers Lieder eines fahrenden Gesellen mit Musique des Lumières in der Schweiz zu hören.

Jan Petryka, Tenor, als Silango Jan Petryka, in eine Warschauer Musikerfamilie hineingeboren, wuchs in Linz auf. Er studierte Cello an der Kunstuniversität Graz und wurde mit zahlreichen Preisen bei Jugendmusikwettbewerben bedacht. Parallel dazu erhielt Jan Petryka ersten Gesangsunterricht bei Gertrud Schulz, später bei Rotraud Hansmann an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, wo er schließlich Lied und Oratorium bei Marjana Lipovšek 2012 mit Auszeichnung abschloss. Seit Beginn seiner Studienzeit engagierte sich Jan Petryka in zahlreichen Projekten der sakralen Musik und des Liedes. Die Zusammenarbeit mit renommierten Ensembles (Arnold Schoenberg Chor, RSO Wien, Orquestra Simfònica de Barcelona, Mozarteum Orchester Salzburg, Bruckner Orchester Linz, Les Musiciens du Louvre, Orchestre Dijon Bourgogne, Sofia Philharmonic Orchestra etc.) stärkte seine Position als etablierter Konzertsänger in Europa. Ein wichtiger Pfeiler von Jan Petrykas Schaffen ist das Barock, das er in Ensembles wie Bach Consort Wien, Orchester der Wiener Akademie, L’Orfeo Barockorchester, Collegium Vocale Luzern sowie Arte dei Suonatori pflegt. Zahlreiche Projekte mit den

Ensembles Cinquecento Renaissance Vokal und Clemencic Consort runden sein musikalisches Spektrum epochal nach unten ab. Seine intensive Arbeit am Lied und der Vokalkammermusik führte zu einer fruchtbaren Zusammenarbeit mit Robert Holl, Helmut Deutsch, Pierre-Laurent Aimard, Roger Vignoles, Matthias Lademann und David Lutz. An der Opéra National Lyon, am Teatro Communale di Ferrara, am Theater an der Wien, der Kinderoper der Wiener Staatsoper sowie an der Warschauer Kammeroper war er auf der Opernbühne zu erleben. Und seine besondere Leidenschaft für Zeitgenössische Musik findet ihren Ausdruck in engen Beziehungen zu führenden und wegweisenden Komponisten unserer Zeit: Johanna Doderer, Elisabeth Naske, Kurt Schwertsik oder Tristan Schulze.

Erich Polz, Dirigent Der in der Steiermark geborene Dirigent Erich Polz begann im September 2008 das Dirigierstudium bei Georg Mark an der Konservatorium Wien Privatuniversität. 2013 folgte der Abschluss mit Auszeichnung. Erich Polz kann als einer der aufstrebendsten, jungen österreichischen Dirigenten gesehen werden. Unter anderem leitete er das Neujahrskonzert 2017 des Symphonieorchesters St. Gallen (CH), feierte im Sommer 2017 sein Debüt bei der styriarte, dirigierte Orchester wie das Kurpfälzische Kammerorchester Mannheim und das Orchester der Tiroler Festspiele Erl. Weitere Projekte beinhalteten Konzerte mit dem Philharmonischen Orchester Gießen und eine CD-Produktion mit der Nordwestdeutschen Philharmonie Herford. Seine weiteren Engagements umfassten auch verschiedene Positionen als Assistenzdirigent, kürzlich beim Orchester recreation in Graz. Eine prägende Phase waren für den jungen Dirigenten die letzten vier Jahre bei den Tiroler Festspielen Erl, wo er sowohl

Assistenzdirigent als auch Chordirektor für den legendären „24-h-Ring“, „Die Meistersinger von Nürnberg“, „Tristan und Isolde und den „Lohengrin“ war. Andere Assistentenpositionen führten ihn zu Produktionen von „Parsifal“, „La Traviata“, „Il Trovatore“, „Rigoletto“ und „Don Giovanni“. In den Jahren 2011 und 2012 ermöglichte ihm ein Dirigierstipendiat beim Gustav Mahler Jugendorchester, Dirigenten wie Sir Colin Davis, Daniele Gatti und David Afkham über den Zeitraum mehrerer Touren zu assistieren. Im Jahr 2013 gründete Erich Polz mit seiner Konzertmeisterin Verena Nothegger das Kammerorchester MODUS 21, das Spitzentalente aus ganz Europa vereint, die teils schon bei den Wiener Philharmonikern, der Staatskapelle Dresden und dem Brucknerorchester Linz reüssieren. Mit diesem Orchester widmet er sich neben dem klassischen Repertoire auch zeitgenössischer Literatur.

recreationBAROCK Mit vielen wichtigen Interpreten der Alten Musik, von Jordi Savall bis zu Paul Goodwin, hat recreation – GROSSES ORCHESTER GRAZ schon Programme erarbeitet. Unter seinem Chefdirigenten Michael Hofstetter (2012-2017), selber ein ausgewiesener Originalklangspezialist, ging das Orchester noch einen Schritt weiter: Mit gewohntem Elan, aber auf Darmsaiten und in alter Stimmung konzentriert sich eine Extraformation aus dem Orchester recreation unter dem Namen recreationBAROCK auf die historische Aufführungspraxis und gab ihr Debüt im Juni 2012 gleich im renommierten Festival styriarte.

Im Frühjahr 2013 war das Ensemble auf kleiner Frankreich-Tournee und feierte in der Chapelle Royale im Schloss Versailles und in der Chapelle de la Trinité in Lyon einen großen Erfolg. 2013 steuerte recreationBAROCK drei Konzertprogramme zum Festival styriarte bei und hob im Herbst 2013 seinen ersten Grazer Konzertzyklus aus der Taufe. Im Sommer 2014 spielte recreationBAROCK unter Michael Hofstetter wieder in der styriarte. Im Juli 2015 war recreationBAROCK mit zwei Programmen bei der Schubertiade in Hohenems zu hören und spielte eines davon, Ridente la calma, auch bei der styriarte. 2016 spielte man einerseits dieses Programm in Ansbach (Deutschland) und andererseits feierte das Ensemble mit Glucks „Orfeo ed Euridice“ (Parma-Fassung) als Puppentheaterproduktion sowohl bei der styriarte als auch in Erlangen im Rahmen der internationalen Gluck-Opern-Festspiele Nürnberg große Erfolge. Die Besetzung Violinen 1: Harald Martin Winkler, Heidemarie Berliz, Marina Bkhiyan, Toshie Shibata Violinen 2: Albana Laci, Daniela Hölbing, Simone Mustein, Katharina Stangl Violen: Ingeburg Weingerl-Bergbaur, Christian Marshall Violoncelli: Ruth Winkler, Gunde Hintergräber Kontrabass: Christian Berg Traversflöte: Heide Wartha Oboen: Markus Deuter, Stanislav Zhukovsky Fagotte: Klaus Hubmann, Clemens Böhm, Tonia Solle Serpent: Nikolaus Walch Naturhörner: Christian Binde, Radu Petrean

Thomas Höft, Inszenierung & Präsentation Thomas Höft arbeitet als Autor, Regisseur und Dramaturg in sehr unterschiedlichen Bereichen der Kunst. Er verantwortete große historische Themenausstellungen in deutschen und österreichischen Museen und schrieb Sachbücher – für „Welt aus Eisen“ wurde er mit dem Österreichischen Staatspreis Buchkunst ausgezeichnet. Vor allem aber ist er mit zahlreichen Theaterstücken und Opernlibretti bekannt geworden. 2010 etwa erfolgte an der Wiener Staatsoper die Premiere von Thomas Höfts neuer Oper „Pünktchen und Anton“ nach Erich Kästner zur Musik von Iván Eröd. Durch Götz Friedrich zu ersten Regiearbeiten ermutigt, nimmt die Musiktheaterregie einen kontinuierlich immer gewichtigeren Raum in Thomas Höfts Schaffen ein. Seit 1994 arbeitet Thomas Höft als Dramaturg der styriarte, seit 2003 auch von Psalm, und seit 2012 ist er Geschäftsführer der Kölner Gesellschaft für Alte Musik.

Lilli Hartmann, Ausstattung Geboren in Rosenheim (Deutschland), absolvierte Lilli Hartmann ihr Meisterstudium am Londoner Royal College of Art und den BA (Hons) Degree erhielt sie am Chelsea College of Art, London. Ihre Installationen und Performances wurden international in Gruppenund Einzelausstellungen gezeigt. Am

Murmansk Art Museum, der Castlefield Gallery Manchester, Flaggfabrikken Kunsthall Bergen, Beaconsfield London, CA2M M처stoles und der Neuen Froth Kunsthalle, Brighton. Ihre Videos wurden f체r folgende Filmfestivals ausgew채hlt: London LLFG BFI Film Festival, das LLFF Film Festival in Canada und das NIO Video Festival in Pereira, Colombia. Die K체nstlerin lebt und arbeitet heute wieder in Rosenheim.

Haltungsübung Nr. 11

Filterblase verlassen. Um Ihre Haltung zu trainieren, brauchen Sie kein atmungsaktives Outfit und keine Gewichte, nur Ihren Kopf. Üben Sie zunächst jeden Tag, ihn aus der Filterblase zu ziehen. Das funktioniert sogar im Sitzen.

Der Haltung gewidmet.

Aviso

Freitag, 6. Juli – Helmut List Halle, 20 Uhr

Gipsy Barock Ungarische Tänze, Haiduckentänze, Zigeunertänze aus barocken Sammlungen des 17. und 18. Jahrhunderts Polnische Tänze und Hanakische Tänze aus Stücken von Georg Philipp Telemann u. a.

IL SUONAR PARLANTE Stano Palùch & Flavio Losco, Geige Marcel Comendant, Cymbalon Graciella Gibelli, Gesang Jana Semerádová, Flöten Leitung: Vittorio Ghielmi, Viola da gamba Der junge Telemann in Schlesien war nicht der einzige Komponist seiner Zeit, der in den Bann der Wirtshausgeiger und Dudelsackbläser mit ihrem unerschöpflichen Melodienfundus geriet. Die klingende Spur der Volksmusik mit slawischem oder balkanischem Einschlag zieht sich durch die gesamte Musik des Barock und der Klassik, besonders im Habsburgerreich. Dies zeigt Vittorio Ghielmi mit seinem Barockorchester Il SUONAR PARLANTE, unterstützt von Volksmusikanten der höchsten Qualität.

Langeweile gehört sich nicht.

Die wahren Abenteuer sind im Club. Der Ö1 Club bietet mehr als 20.000 Kulturveranstaltungen jährlich zum ermäßigten Preis. Mehr zu Ihren Ö1 Club-Vorteilen: oe1.ORF.at

HAUS

DER

KUNST

Galerie · Andreas Lendl A-8010 GRAZ · JOANNEUMRING 12

Tel +43 /(0)316 / 82 56 96 Fax 82 56 96 - 26 www.kunst-alendl.at office@kunst-alendl.at

Ölgemälde · Aquarelle · Zeichnungen Druckgraphik · Skulpturen Reproduktionen · Kunstpostkarten · Künstlerkataloge Exklusive Rahmungen

Neues entsteht mit Kommunikation.

Kommunikation seit 1993 www.conclusio.at

Peter Rosegger Waldheimat und Weltwandel Universalmuseum Joanneum

Museum für Geschichte 09. 02. 2018 — 06. 01. 2019 Sackstraße 16, 8010 Graz Mi–So 10–17 Uhr www.museumfürgeschichte.at

Fotomontage; Foto: F. J. Böhm, undatiert, Universalmuseum Joanneum, Multimediale Sammlungen