TOMOHISA OMOTO NEO METABOLIST

TOMOHISA OMOTO NEO METABOLIST

BIOGRAPHY

2001.11

2013.4~2020.3

2020.4~2024.3

2024.4~

Skill

modering visualization rendering game engine coding

大本 和尚

Tomohisa Omoto

広島県尾道に生まれる

MIHO美学院中等教育学校 普通科

立命館大学理工学部建築都市デザイン学科

立命館大学理工学研究科環境都市専攻建築都市デザインコース

日本建築学会建築文化週間「建築電脳戦」金賞 「BioMimic Human Augmentation」(共同制作)

卒業設計学内講評会 原広司賞 「Transformers Colony - ポストヒューマニズムの新陳代謝システムの提案」

建築情報学会 年次学術会議「ラウンドテーブルセッション」

「設計スタディプロセスにおけるコンテンツ生成AIの使用について」

建築情報学会シンポジウムにて生成AIを用いたスタディを発表。

日本建築学会 第46回 情報・システム・利用・技術シンポジウム 「デザイン検討におけるコンテンツ生成AIの使用」

建築情報学会学生レビュー2023

「Transformers Colony - ポストヒューマニズムの新陳代謝システムの提案」

Rhinoceros + Grasshopper, ArchiCAD,Revit

Illustrator, Photoshop, Indesign, Premiere Pro Twinmotion, Lumion Unity, Unreal engine, Blender Python, C++,ROS2

建築学生主体の団体and_dの主催するアーキディスコ#2で「AIは田園都 市の夢を見るか?」出展 建築情報学会Fesで「5TB Housing」架空の集合住宅をグループで設計 2023年度BKC祭典 プロジェクションマッピングによるインスタレーショ ン「電脳漣漪」を共同制作 アーキディスコ#4で卒業設計出展

ASIBAという建築学生を主体として社会実装を目指すプログラムに参加し、 インキュベーターとして卒業設計である「ネオメタボリズム」をキーワード に、段ボール家具×自律ロボットで実装を目指す

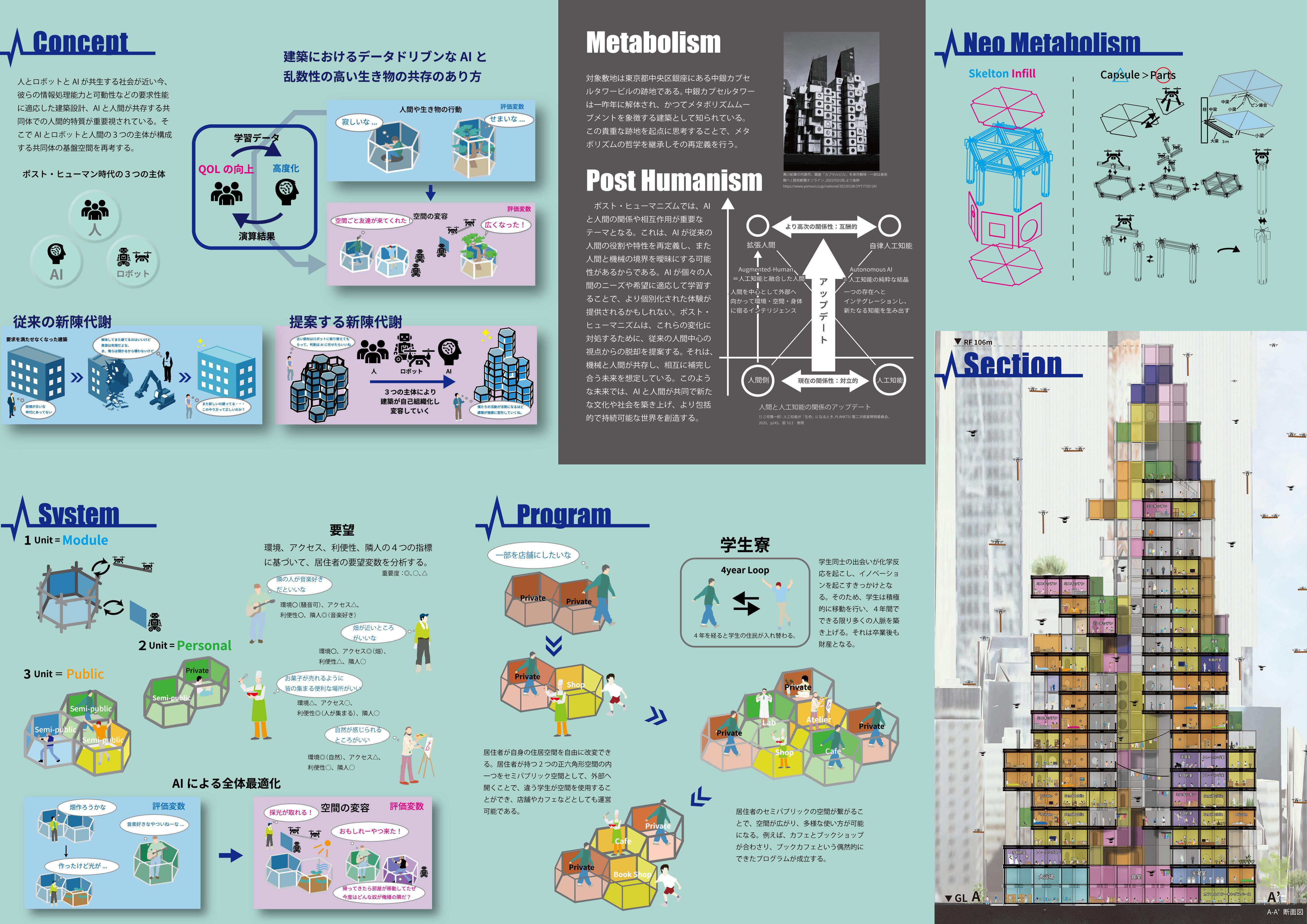

−ポストヒューマニズムの新陳代謝システムの提案−

Type:

Site:

Prpgram:

Period:

Award:

Concept; 卒業設計

中銀カプセルタワービル跡地

学生寮

2ヶ月

卒業設計学内講評会 原広司賞

近年AIの進展で、人間らしさや幸福の定義が再考されている。私

はそれをAIによるヒューマニズムへの回帰とみなし、ポスト・ヒュー マニズム時代と定義する。その時代に、人間とAI、ロボットの共生 する空間の在り方を、中銀カプセルタワービル跡地における新陳代 謝する学生寮として提示する。提案は正六角柱を最小単位とし、ロ ボットによる施工可能な居住・公共ユニットを組み合わせ、空間AI によって人間の支援と空間の変容が行われる。建築は学生の行動に よって新陳代謝し、人、AI、ロボットが共生する生態系のような空 間を目指す。

すわるんば ~自律移動する椅子の開発~

Type:

Period:

Supervisor:

学術研究,インキュベーションプログラム

現在進行中

山田悟史,一般社団法人ASIBA

Concept:

すわるんばは、身体が不自由な方や高齢者の生活をサポートするた

めに開発している自律移動する椅子です。ジェスチャーに応じて移 動し、必要な時に座ることができるため、従来の車椅子とは異なる 新しいアプローチを提供します。また、すわるんばは卒業設計で構 想した人とロボットの共生社会というビジョンを実装するためにプ ロトタイプとして作成しました。

すわるんばのデザインが生まれた背景には、私の父が身体障害を 抱えていたことがあります。日常生活で、父が座りたいときに近く に椅子がなく困ることが多く、その不便さを解消するために「呼ん だら来てくれる椅子」を作りたいという思いが強く芽生えました。

従来の車椅子や段差解消といった住宅改修は、身体障害者に対する 一般的なアプローチですが、それらは必ずしも最適解ではないと感 じる場面も多くありました。そこで私は、建築的なアプローチよりも、 よりシンプルで柔軟な解決策を模索し、自律ロボットによるQOL(生 活の質)向上を目指すことにしました。すわるんばは、こうした背 景から、体が不自由な人でも呼びかけで簡単に利用できる、移動す る椅子という形でデザインしました。

施設やまちなかで椅子を呼ぶ際に、使用者がわかりやす いUIとしてハンドジェスチャーを採用しました。

今回は、親指を立てることで近づいてくるようプログラ ムしました。機械学習ライブラリを使用して、リアルタ イムに約 10 種類のハンドサインを認識します。今後は音 声や顔認証とも連携してより高精度なインタラクション を目指したいと思います。

システム

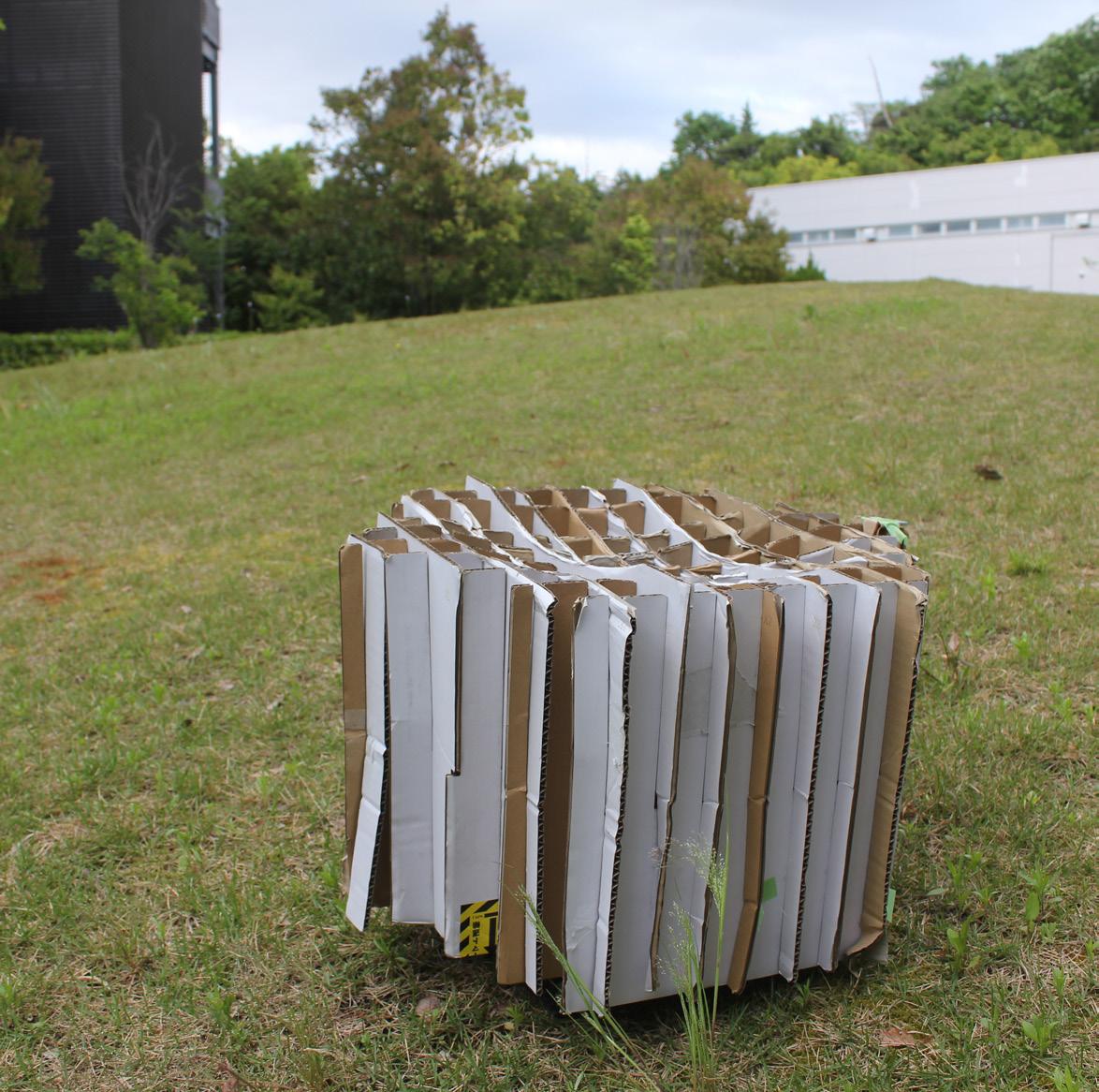

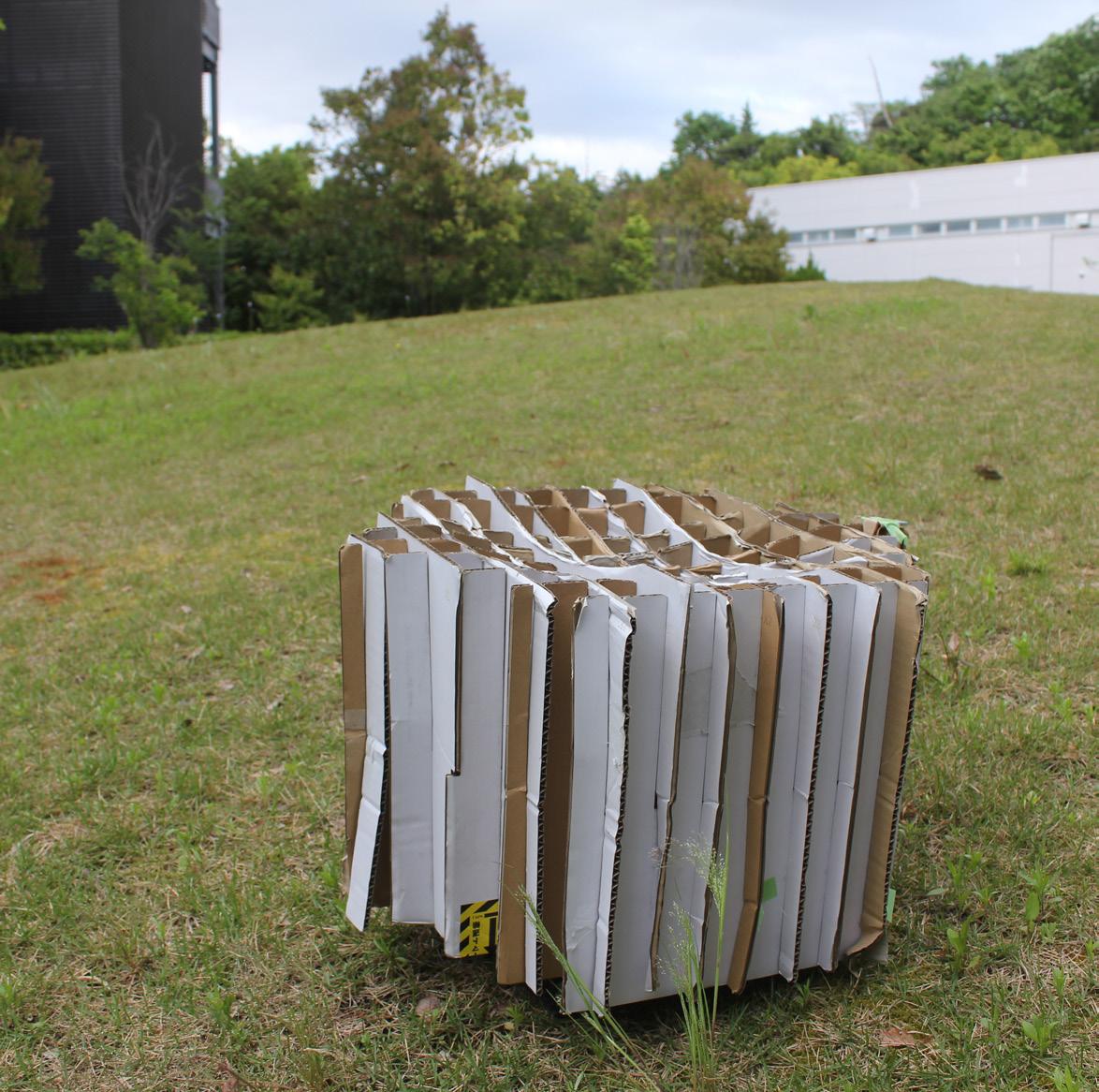

椅子はレーザーカッターを利用したデジタルファブリケー ションで段ボールで作られています。段ボールの良いところ は、強度と軽さ、デザインの自由度、施工のしやすさです。 動く椅子には、周囲の状況を把握するためのセンサーが付い ています。検知カメラは画像を使ってジェスチャーを検知し、 超音波センサーは距離を測って環境を把握します。距離セン サーは人が座っているかどうかを検知し、人が座っていると きは椅子は動きません。

これは地元のイベントでダン ボール家具や動く椅子を展示 した時の風景です。地域の方 から屋外空間で動く家具を使 うことについて、いろいろな 意見をいただきました。とて も面白いアイデアだとは思う のですが、実際にどんなとき に使いたくなるか戸惑うとい う声もありました。こういっ た声を聞きながら改良を重ね ていっています。

今後の展望

今後は右の図にあるような場面での利用を目 指して、まずは建物内部ですわるんばを自律 走行させたいと考えています。また、すわる んばのプロジェクトはインキュベーションプ ログラムASIBAの一環でスタートしました。 (下図)なので、事業可能性も視野に入れつつ、 試行回数を増やしていきたいと思います。

デザイン検討におけるコンテンツ生成AI の利用

Type:

Period:

Supervisor: Academic Conference

Concept:

学術研究

3ヶ月

山田悟史

日本建築学会 第46回 情報・システム・利用・技術シンポジウム

近年, ChatGPT, StableDiffusion, Midjourny などのコンテンツ生成 AI の発展はすさまじく、社会的な反響も非常に大きく議論も頻繁に 行われている。昨今では生成系AI の勃興によりAI の生成するコン テンツは非常に高精度になりつつある。しかしながら現行の大規模 言語モデルを用いた生成AI でも0 から1 を作る創造性発揮は難しく、 建築・都市デザインへの寄与は限定的であると考える。

本研究では、建築・都市のデザイン検討においてコンテンツ生成AI を導入し、デザインのアイデアをブラッシュアップし、成果物の質 向上とAI と人間が共同制作を行うことによる創発性の検証を行うこ とが目的である。

Type:

Period:

Member: Award

共同設計

2日

小俣陽也, 近藤誠之介, 杉原康太, 大本和尚, 長瀬ルナ

日本建築学会 学生ワークショップ2023 建築電脳戦 金賞

Concept:

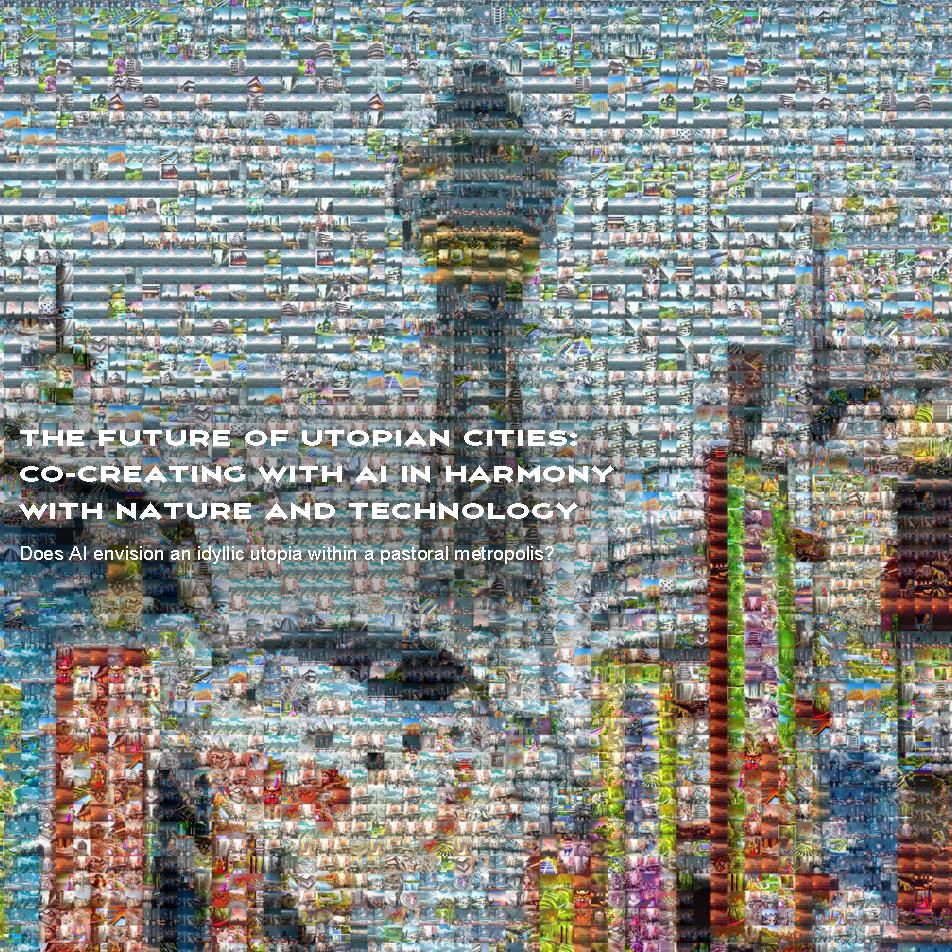

20XX年の人々の暮らす極限環境をテーマに生成AIを用いながら、 各々生成AIに対するスタンスを議論し、ストーリーを組んでいった。

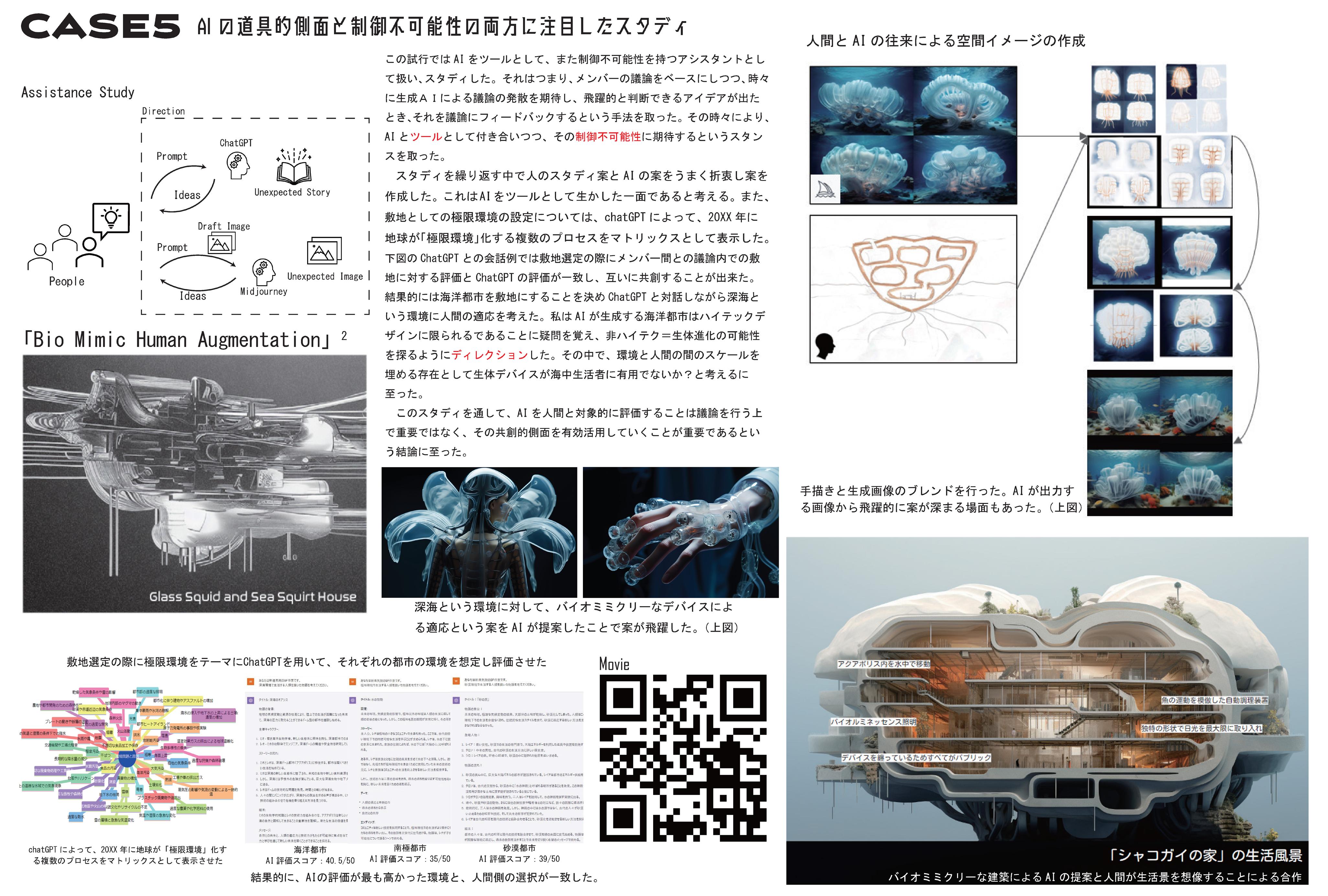

この試行ではAI をツールとして、また制御不可能性を持つアシスタ ントとして扱い、スタディした。それはつまり、メンバーの議論をベー スにしつつ、時々に生成AIによる議論の発散を期待し、飛躍的と 判断できるアイデアが出たとき、それを議論にフィードバックする という手法を取った。その時々により、AI とツールとして付き合い つつ、その制御不可能性に期待するというスタンスを取った。

Type:

Period:

Member:

Site:

Concept:

インスタレーション

3ヶ月

共同制作 建築情報研究室/情報理工学生/建築学科教員

立命館大学学園祭 BKC祭典2023

Cyber Rippleは、透明スクリーンとスマートフォンからのインタラ クションを用いたプロジェクションマッピングによるインスタレー ションである。水面に浮かぶ映像、風で水面に揺らぐ映像、WEB インタラクションによる映像変化などの無数のさざ波が、一つの流 れとなり、絶え間なく変化し続ける多元的な光の空間体験を創り出 す。デザインから施工までを学生が行い、インタラクティブな体験 によって、参加者全員で作る空間を目指した。昼間は風で波打つ太 陽光がスクリーンに浮かび、夜には周囲の人々の作用によって変化 する光が浮かぶ。DJステージも開催し、音楽とともに躍動する光 と一緒に人々を巻き込み、光を中心として人々が繋がり合うインス タレーションとなった。

インタラクション

異分野コラボレーション

映像にはテキストやシンボル、抽象的なグリッチエフェクトなどのパターン

を実装した。当日は参加者が多く、一体感のある体験となった。

本プロジェクトは、建築情報研究室による私が担当したインタラクション /映像チーム、建築計画研究室によるデザイン、情報理工学研究科による webアプリケーションチームでのコラボレーションにより実現した。