La figure de l’Architecte dans la reconstruction post-catastrophe au Japon

Mémoire de Master en Architecture soutenance le 26 janvier 2021

Encadré par Clara Delmond et Victor Fraigneau

En échange à : Kyushu University, Faculty of Human and Environment, de Septembre 2019 à Août 2020

Umme-Hani Mebobaly

Promotion: 2019-2021

Remerciements

La réalisation de ce Mémoire de Fin d’Etudes a été possible, grâce à l’aide et au soutien de plusieurs personnes, à qui je voudrais témoigner ma reconnaissance.

Tout d’abord je tiens à remercier les professeurs référents qui ont suivi l’avancement de mon travail de près comme de loin mon travail: Victor Fraigneau et Clara Delmond.

Puis, j’aimerais vivement saluer Suehiro Kaoru, professeur de suivi de mémoire lors de mon année d’échange à Fukuoka au Japon qui m’a été d’une grande aide lors de la restitution des éléments en anglais.

Et enfin, je tiens à remercier mes camarades japonais, amis, famille pour tout leur soutien, leur générosité et leur bienveillance dont j’ai pu bénéficier

Introduction

Le Japon, est un archipel d’une superficie totale de près de 400.000 km2. De part son emplacement, il est confronté à une structure géologique particulière puisqu’il se trouve à la rencontre de quatre plaques sismiques (plaque de la mer des Philippines, plaque du Pacifique, plaque eurasienne et plaque nord-américaine). Ceci le rend particulièrement vulnérable aux catastrophes naturelles et humaines.

Les désastres sont devenus à la fois plus fréquents et plus intenses sous l’effet du réchauffement climatique, provoqué en partie par les activités humaines.

En effet, des catastrophes de grande ampleur ont frappé le territoire ces dernières années : le tremblement de terre de 1923 survenu dans la région du Kanto -qui regroupe Tokyo et d’autres villes alentours- dans l’île de Honshū, le tsunami de la côte Nord-Est en 1931 et le séisme de Kobe en 1995 faisant 600 000 victimes. Ces dix dernières années, les catastrophes ont fait des dégâts matériels sans précédents. L’événement sis mique de 2011, de magnitude 9, le plus élevé jamais enregistré au Japon, a été le plus meurtrier. Ce séisme ayant un épicentre situé à une centaine de kilomètres au large des côtes du Sanriku a provoqué un tsunami dévastateur ravageant toute la côte bordant les trois préfectures : d’Iwate, de Miyagi et de Fukushima. Cette date, comme on s’en souvient, a marqué les esprits tant au Japon que dans le reste du monde. Le raz de marée a engendré une explosion dans trois réacteurs de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi et un rejet de substances radioactives dans l’air et dans la mer, contaminant une partie du département éponyme. En janvier 2013, le rapport de l’Agence nationale de la police japonaise a confirmé 18 649 décès (y compris les personnes disparues), 129 000 bâtiments détruits et 266 000 maisons endommagées1. Cinq ans après cette catastrophe, deux autres tremblements de terre ont frappé dans un intervalle de deux jours le département de Kumamoto au sud du Japon. Ils ont fait plus de 49 morts et ont provoqué la détérioration de plus de 34 000 bâtiments, dont environ 2800 complètement détruits forçant l’évacuation de plus de 180 000 personnes2.

Un autre exemple de catastrophe dans cette même région de l’île de Kyushu est celui de multiples pluies di luviennes ayant eu lieues en 2012, 2017, 20183 et l’année dernière en 20204 , provoquant des inondations et des glissements de terrain.

Ces catastrophes ont eu de nombreuses répercussions dans la vie des sinistrés. Elles ont impacté toutes les couches de la société et l’ensemble des activités : économiques (zones d’activité détruites), politiques, sociales et de façon cruciale le domaine de l’architecture. Ces situations ont causé tant de dégâts matériels, de destruc tion partielle voire totale de certains territoires que mentales et sociales.

Il faut non seulement apporter un toit pour sécuriser la vie des sinistrés mais également un confort. Les ques tions de sécurité et de bien-être sont des facteurs importants dans ce processus de reconstruction. La concep tion spatiale est donc une composante essentielle dans la gestion des catastrophes.

1- JICA (Japan International Cooperation Agency). The Study of Reconstruction Processes from Large-Scale Disasters; Tokyo, 2013 Page 17 : https://www.jica.go.jp/english/news/focus_on/c8h0vm00008lxw0n-att/process_01.pdf

2- White Paper on Land Infrastructure, Transport and Tourism in Japan; Supplemental Section; Response to the 2016 Kumamoto Earthquake; Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism: Tokyo, Japan, 2016. p°147 https://www.mlit.go.jp/common/001157851.pdf

3-D’après une enquête de terrain menée par un Conseiller en prévention des catastrophes / gestion des crises, Takehiko Yamamura http://www.bo-sai.co.jp/nishinihongouu.html

4- Publié par Le Figaro le 04/07/2020 : https://www.lefigaro.fr/japon-evacuations-massives-13-disparus-apres-despluies-diluviennes-20200704

Face à des tels défis dans notre environnement bâti, nous allons tenter de répondre dans cette recherche à la problématique suivante :

Quel est le rôle de l’architecte dans la reconstruction post-catastrophe ?

L’architecte est, en règle générale, celui qui conçoit et réalise un ouvrage. Cependant, cette définition n’en globe pas le travail du concepteur dans son ensemble ni ne reflète sa capacité à comprendre les enjeux sociaux et environnementaux autour de son projet rendant la tâche complexe. Dans le cas des catastrophes naturelles, nous sommes confrontés à un problème de temporalité. Qui s’explique par le fait qu’il faut agir de manière efficace, rapide aussi avec un budget limité. Il faut également tenir compte de l’histoire du lieu et des conditions de vie de chaque communauté de personnes sinistrés. Autant de para mètres que l’architecte doit prendre en compte afin de proposer une solution pérenne en réponse aux besoins de la population.

Un grand nombre d’architectes est d’ailleurs engagé de façon individuelle ou au sein d’associations dans la construction d’abris pour les victimes en situation d’urgence. Un exemple est celui de l’association Archi Aid, mise en place par un groupe d’architectes et d’urbanistes qui interviennent volontairement suite au triple désastre de 2011. Elle est composée de 300 personnes. Les étudiants de quinze universités et les architectes du groupe Home for All font également partie de cette association5. Shigeru Ban, architecte humanitaire est intervenu dans la phase d’urgence suite aux tremblements de terre de Kobe en 1995, de Fukushima en 2011 et de 2016, à Kumamoto.

Cependant, nous choisirons ici de nous concentrer sur Toyo Ito, une des figures qui a marqué les esprits des communautés japonaises lors des deux dernières catastrophes les plus dévastatrices, celle de 2011 et celle de 2016 (voir les deux cartes de la figure 1). Au travers de ces nombreux interviews et écrits après la catastrophe de 2011 subie dans la région du Nord-Est), nous allons nous intéresser à ses positionnements et engagements. En tenant compte des conditions de vie des sinistrés dans les logements provisoires, il a voulu s’investir pour renforcer les liens sociaux entre les communautés. Engagé aussi bien socialement que politiquement au sein de la société, Toyo Ito a également fondé un nouveau programme d’enseignement en architecture

Au lendemain de la catastrophe de Mars 2011, il regroupe trois jeunes architectes de renommée internationale : Riken Yakamoto, Kazuyo Sejima, Kengo Kuma et un photographe Hiroshi Naito pour fonder l’association « Home for All », but non lucratif. A partir d’Octobre 2011, ils se sont rendu sur les lieux pour mettre en place des projets en collaboration avec les communautés locales.

5- Article apportant les détails de l’exposition qui a eu lieu le 25 Octobre 2013 jusqu’au 5 Janvier 2014 porté sur le travail du collectif ARCHIAID lors de la reconstruction de la catastrophe de 2011 - https://www.aedesarc.de/cms/aedes/ en/programm?id=10847807

Triple catastrophe subis dans la région de Tohoku - Mars 2011

Double séisme dans la préfecture de Kumamoto - Avril 2016

Fig 1. Cartes montrant les régions dévastées par la triple catastrophe de 2011 et le double séisme de 2016

Dans la première partie, nous étudierons l’évolution de la pratique de l’architecte après les deux dernières catastrophes les plus dévastatrices. On verra qu’il y a eu deux grands changements dans le rôle de l’architecte dans la reconstruction suite à l’événement de 2011 dans la région du Nord-Est et en 2016 dans le Sud.

En deuxième partie, nous nous intéresserons à la manière dont se traduisent les idées de Toyo Ito et de son équipe, dans l’aménagement des camps et des espaces intérieurs pour rendre les communautés résilientes. En misant davantage sur la solidarité, on va voir que l’architecte, Toyo Ito proposera des solutions qui auront un certain équilibre entre la tradition et l’innovation.

Enfin, dans une dernière partie, nous nous concentrerons sur le rôle que joue Toyo Ito dans la politique, et au sein de la société pour mener à bien les projets Home for All qu’il a réalisé avec son équipe. Pour clôturer ce travail, nous verrons qu’il va également créer un tout nouveau programme d’enseignement pour sensibiliser les nouvelles générations à la réalité du travail de l’architecte.

RÔLE DE L’ARCHITECTE

1- Absence des architectes

A- Après la Seconde Guerre mondiale

Le phénomène d’après-guerre a provoqué une reconstruction massive des régions où a eu lieu les destructions de grande ampleur. Le secteur de la construction a fourni la base à partir de laquelle ont fonctionné l’économie et la politique du Japon de l’après-guerre.

«Dans le cadre de ce système qu’on aurait envie de qualifier de « capitalisme de la construction », un cercle vicieux s’est formé, faisant dépendre l’économie du rythme des constructions, produisant un nombre excessif d’édifices publics et très coûteux en frais de maintenance. » explique Kengo Kuma dans son texte « Architec ture in the Post-Globalised World: From Art Economy to Share Economy »6

En 1986, les architectes étaient considérés comme des « stars ». Kenzo Tange ou encore Kunio Maekawa, ar chitectes du mouvement Métaboliste, avaient construit des édifices publics comme le Siège du gouvernement métropolitain, le Gymnase olympique de Tokyo, la salle de concert - Tokyo Metropolitan Festival Hall.

« En ce temps-là, l’idéal d’une société civile était partagé par tous, et l’architecte aussi y avait sa place. » dit Toyo Ito dans son livre Architecture du Jour d’Après Un grand bouleversement s’est produit en 1991, suite à l’éclatement de la bulle spéculative la plupart des commandes ont soudainement été annulées. Plus rien ne s’est construit à Tokyo durant 10 ans.

La bulle spéculative est survenue dans la période de transition entre une société industrielle fondée sur la production, et une société post-industrielle dominée par les intérêts du capitalisme financier. L’éclatement de la bulle a provoqué une crise mondiale. La population a considéré comme responsables les promoteurs et constructeurs immobiliers, étant donné qu’ils avaient dépensé tous les bénéfices accumulés par les industries de production. L’économie dominée par l’immobilier avait muté vers une situation instable. « La construction, secteur considéré comme « paysan », a été considérée avec mépris.» ajoute Kengo Kuma dans son article.

Cependant l’architecture est considérée depuis la Seconde Guerre Mondiale comme un secteur qui consomme un énorme budget et une énergie colossale pour organiser les procédures de construction. Selon Kuma, le sec teur a fait l’objet d’une « détestation accrue en tant que produit inutile et dépassé ».

Toyo Ito quant à lui, explique la raison de la désaffection des architectes dans la société « Arrivés sur le marché du travail à cette période, nous avons critiqué cette société qui, ses rêves perdus, sombrait dans le conservatisme, mais du coup, c’est sur cette opposition que nous avons perdu notre place dans la société. »

Contrairement à l’occident où les cabinets d’architecture ont une place importante dans les conceptions et construction des édifices, au Japon, ils sont présents en tant que consultants. Les bureaux d’études et les grandes entreprises de construction prennent la place des architectes. Celui-ci travail donc indépendamment puisqu’il n’est pas sollicité pour les projets publics. Il propose des projets où seule l’esthétique est mise en valeur. L’originalité de ces bâtiments fait évoluer sa cote à l’étranger.

6- Kengo Kuma, Architecture in the Post-Globalised World: From Art Economy to Share Economy traduit par Cécile Sakai, mis en ligne le 15 décembre 2018 https://journals.openedition.org/ebisu/2897

« En résumé et c’est également mon cas, l’architecte est sollicité à l’étranger, mais mal intégré à la société japonaise. Même dans une situation d’urgence comme celle-ci, les municipalités ne demandent presque jamais conseil à un architecte. L’administration locale nous considère comme des gêneurs entravant ses directives, tandis que la population nous bat froid, voyant en nous des personnages arrogants, préoccupés uniquement par une expression auto-satisfaisante. » explique Toyo Ito dans son livre, L’Architecture du Jour d’après.

C’est dans ce contexte de désaffection, que sont survenues au Japon ces immenses catastrophes, et cela ne relève visiblement pas du hasard.

« Dans les mythes, les cataclysmes arrivent ainsi, en plein désespoir, mais les gens parviennent à se relever de puis le plus profond des ténèbres », souligne Kengo Kuma. « J’ai ressenti en tous les cas ces deux catastrophes, celles de Kobe en 1995 et de 2011, comme étant vraiment la voix de Dieu, nous intimant l’ordre d’avancer vers de nouveaux temps en surmontant les clivages. »

B- Après la grande catastrophe de la région du Nord-Est en 2011

Le 11 avril, un mois après l’événement, le Gouvernement central présidé par le premier ministre de l’époque, Shinzô Abe, a mis en place le programme de Reconstruction Design Council afin de développer des perspec tives d’organisation et d’orientation des services techniques de l’échelle préfectorale à l’échelle municipale. Ce programme a été organisé en trois étapes : Première étape d’organisation de Mars à Juin 2011, deuxième étape de Juillet 2011 à Mars 2012, et enfin la troisième étape de relogement pérenne, de 2012 à 2021. Pour chaque étape, des budgets spécifiques sont apportés.

Lors de première étape, le gouvernement a créé le « Disaster Headquarter » qui deviendra la « Reconstruction Agency ». Cette agence composée d’intellectuels reconnus, d’académiciens, de figures politiques a officielle ment commencé ses activités en février 2012 pour établir les Basic Guidelines for Reconstruction and Basic Act for Reconstruction 7 et voter le premier budget alloué à la reconstruction. Ces Basic Guidelines publiées trois mois et demi après la catastrophe tiennent compte des leçons tirées des tremblements de terre passées notamment celui de Kobe en 1995. Un an après la catastrophe, de nombreuses municipalités locales avaient élaboré un «plan de redressement de base» et dressé des listes de projets de reconstruction.

Ces plans comportent généralement trois composantes :

- Des projets gigantesques de digues

- Le relèvement des terres basses qui induit le déplacement de groupes vers des terrains plus sécurisés

- L’assignation des maisons aux sinistrés

Les préfectures de Miyagi, Iwate, et Fukushima étant les plus touchées par la catastrophe, établissent leurs propres plans de reconstruction, nécessitant dix ans pour être achevés.

80 % des coûts de ces projets, dominés par l’ingénierie, sont financés par le gouvernement. Les municipalités ont tendance à les favoriser sans savoir si elles constituent la meilleure option pour répondre aux enjeux envi ronnementaux et sociaux du territoire.

• Constructions d’infrastructures massives et élévation des terrains

Fig 2. Les traces sur l’ouvrage en construction témoignent de l’évolution des digues sur pratiquement un siècle : 1933-1960-2011

https://blogs.letemps.ch/christophe-catsaros/2018/02/26/ retour-a-tohoku-tadashi-ono/

L’exemple de Rikuzentakata :

Rikuzentakata est une commune située dans la partie sud-est de la préfecture d’Iwate qui compte environ 20 000 habitants.

Des centaines de structures ont été anéanties instantanément. Rikuzentakata est l’une des zones les plus tou chées par les catastrophes dues au séisme et au tsunami.8

Fig 3. Image de la ville de Rikuzentakata faisant apparaître des monticules de terre- Mars 2017

Comme on peut le voir sur la photo, (fig. 3) des camions et des bulldozers se déplacent pour construire des monticules de terre de plus de 12 mètres de haut9 sur les terrains proches de la côte. Une fois fusionnés, les monticules formeront une colline gigantesque, à l’abri des tsunamis, qui couvrira jusqu’à 124,2 hectares de la zone côtière de la ville de Rikuzentakata.

Au sommet de cette colline, les responsables des sociétés industrielles prévoient de construire un nouveau centre-ville. Ce projet de 935 millions d’euros est financé principalement par le gouvernement central.

«C’est une expérience colossale pour créer une ville artificielle», selon les propos d’un propriétaire de maga sin, tiré d’un article du journal local, le Kahoku Shimpo, dans son édition du 6 mars. Alors que de nombreuses villes côtières construisent maintenant des monticules de défense contre les tsuna mis, ceux de Rikuzentakata sont de loin les plus grands.

La hauteur de la digue a été déterminée en tenant compte des hauteurs des tsunamis des 150 dernières années et des hauteurs des tempêtes survenues au cours des 50 dernières années.

8-https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsta.2014.0373#:~:text=In%20April%202011%2C%20one%20mon th,communities%20%5B43%2C44%5D

9-https://www.japantimes.co.jp/news/2017/03/07/national/tsunami-hit-rikuzentakata-rebuilding-high-ground-hopingthrive-anew/

• Les différentes procédures d’assignation des maisons aux sinistrés

Au lendemain des catastrophes, les victimes sont relogées en urgence dans les derniers équipements publics encore en place.

La fourniture d’un logement temporaire est inscrite dans la «loi sur les secours en cas de catastrophe». Après un à deux mois, les réfugiés sont peu à peu relogés au choix vers des appartements vacants ou des logements temporaires. Cette étape constitue la deuxième étape du processus de reconstruction au Japon.

types

- https://www.mdpi.com/1660-4601/16/23/4757/html

Les maisons temporaires industrielles sont construites grâce à l’argent du gouvernement national, la mu nicipalité locale sous-traite la construction à des entreprises privées tel que « Standardized Architecture Committee » (voir le diagramme fig 7). Plusieurs sociétés industrielles sont impliquées dont la Daiwa Lease Corporation spécialisée dans la préfabrication de maisons industrielles. Cette entreprise va suivre les directives stipulées par les différents comités de la Japan Prefabricated Construction Suppliers and Manufacturers Association (JPA) pour construire le nombre de maisons nécessaires. Elles seront ensuite livrées en lot aux communes qui seront chargées de les distribuer à chaque sinistré en ayant fait la demande. Ces habitations qui sont pour la plupart logés à titre locatif sont rapportées aux entreprises entre deux et cinq ans après.

Fig 7. Diagramme des relations Mise en place d’abris temporaires post-catastrophe

Entreprises privées chargées de vérifier le travail des sociétés industrielles

Certaines maisons temporaires sont construites en bois. Bien que la période de fabrication et de construction ait été plus longue que pour le préfabriqué, ces logements construits en bois avaient un prix similaire et ont été en revanche très bien accueillis en raison du confort ther mique qu’elles apportées. Le nombre de ces maisons était beaucoup plus faible que les logements industriels. (12 % environ) 10 .

Fig 8. Modèle de plan d’une maison temporaire préfabriqué en bois de 30 m2 construite à la suite du désastre de la région Nord-Est (Tohoku) - https://www.mdpi.com/1660-4601/16/23/4757/html

Fig 9. Maison préfabriqué à Sumita, un bourg du district de Kesen, dans la préfecture d'Iwate, au Japon.https://www.preventionweb.net/ files/globalplatform/519e3bc965df44._Global_Platform,_Geneva. pdf

L’inconvénient de ce type de construction c’est qu’après la période d’utilisation (en règle générale deux ans), ces unités sont démontées et rendus à la déchèterie. 10- https://www.mdpi.com/1660-4601/16/23/4757/html

Puis, vient la dernière étape qui vise à reconstruire des équipements publics et logements durables. Cette phase permet de relancer l’économie locale et de reconstituer la sociabilité entre les sinistrés. Ce n’est que très lentement que les familles ne pouvant pas réintégrer leur logement ont pu se voir proposer un habitat de meilleure qualité, dont elles doivent cependant régler un loyer.

La société de construction Daiwa Lease Corporation a été l’un des acteurs principaux pour fournir les lo gements publics post-catastrophes. Suite à ces débuts réussis, ce nouveau modèle de création de logements publics, dans lequel des sociétés privées ont cherché à acquérir des terrains pour y construire ces logements, pour les vendre ensuite aux autorités locales, a rapidement été accepté dans toutes les régions sinistrées.11

Fig10. Complexe de logements publics post-catastrophe https://www.daiwahouse.com/English/innovation/soh/vol06/

Ce nouveau modèle de création de logements publics, dans lequel des sociétés privées ont cherché à acquérir des terrains pour y construire ces logements, pour les vendre ensuite aux autorités locales, a rapidement été accepté dans toutes les régions sinistrées.11

Contrairement à ce que l’on pourrait penser les architectes n’ont pas été sollicités par les autorités locales suite aux événements de 2011. Cela est dû au retour au pouvoir d’un parti libéral démocrate de droite en 2012 conduisant comme on l’a vu précédemment à la monopolisation de ces projets par les grandes agences d’ur banisme et par les services spécialisés des entrepreneurs, promoteurs et sociétés immobilières12. L’urbanisme aujourd’hui est de plus en plus lié à une logique entrepreneuriale qui répond aux exigences de l’économie de marché laissant peu de place à la conception architecturale. Cette rigidité des autorités locales amène à priori ser la sécurité et l’efficacité plutôt que le confort architectural et la flexibilité.

Toyo Ito exprime dans son livre l’Architecture du Jour d’Après, le manque d’humanité dans le plan de recons truction : Le plan de reconstruction est sensiblement le même quel que soit la commune visée, très « abstrait et approximatif, il ne permet pas aux habitants de se faire une idée de leur future ville […] l’ensemble est très insuffisant sans aucune vision d’avenir.»

Les événements de mars 2011, ont réveillé chez lui une conscience morale et une volonté de renouer des liens avec la société dans les milieux ruraux.

«Face au séisme, j’ai voulu mettre à profit cette occasion pour réfléchir à quoi peut servir l’architecte pour la société. Mais il me semble que les architectes ont maintenant une chance unique d’y mettre fin et de rétablir leur relation avec la société. » ajoute Toyo Ito.

2- Mobilisation volontaire des architectes pour fonder le projet « Home for All »

A- Origine du projet

Quelques semaines après la catastrophe de 2011, Toyo Ito regroupe Riken Yakamoto, Kazuyo Sejima, Kengo Kuma et Hiroshi Naito pour fonder l’association Kisyn no kai (Kisyn nom formé à partir des initiales des 5 noms d’architectes) qui signifie « retour au coeur ». Par la suite, de nombreux membres ont abandonné le col lectif, tels que Kengo Kuma ou encore Hiroshi Naito, l’association a donc pris comme nom «Home for All».

Lors du premier séminaire de cette association, l’un des trois grands principes que Toyo Ito expose à son équipe est de parvenir à se défaire de leur « moi », de leur ego.

«Les architectes conçoivent des bâtiments au service de la société, et ils finissent par s’attacher à leur expres sion personnelle, au lieu d’œuvrer pour la société avec plus d’humilité.»13

C’est suite à la prise de conscience des conditions de vie difficiles dans les logements industriels que Toyo Ito s’est penché sur le sujet des « maisons pour tous ». Les abris temporaires ont été construits rapidement et ne répondent parfois pas aux besoins de base.

Ces logements sont, selon Ito, «très fermés, avec peu de fenêtres et des portes étroites, presque hermétiques à l’extérieur». Pire encore, poursuit-il, malgré leur très faible encombrement, les intérieurs sont subdivisés en autant de pièces que l’on trouve dans une maison japonaise moderne typique, ce qui se traduit par une série d’espaces isolés et claustrophobes».14

Dans le cas du grand tremblement de terre de Hanshin-Awaji, 233 personnes, la plupart parmi elles, des personnes âgées sont mortes seules dans des abris temporaires. Ces conditions de vie ont été aggravées par la dispersion et l’isolement des familles et des communautés locales, l’éloignement des commerces et le dé sœuvrement.

L’idée lui est venue de construire une maison en bois, de support moral, en d’autres termes, un endroit où on peut trouver de la consolation, de la sérénité émotionnelle. Le but n’était donc pas de loger les gens, mais de leur fournir un espace public pour des réunions communautaires, des événements sociaux, des sites de diver tissement et de jeu.

Fig 11.Exemple schématique de la première maison communautaire réalisé à Sendai - Kyushu University

B- Démarche adoptée et objectifs :

Bien que l’idée n’ait pas été une inspiration soudaine de sa part, l’approche qu’il voulait adopter était bien différente de ces projets précédants.15 Dans ces projets de bâtiments publics Ito recherchait toujours à explorer des systèmes innovants pour exprimer ces principes de fluidité, transparence et légèreté. Mais dans ce cas-ci, Toyo Ito voulait intervenir avant tout en tant qu’humain dans ces villages excentrés des grandes villes.

À la différence des équipements publics conventionnels qui sont souvent prescrits avec des contenus spéci fiques par les autorités locales et qui font l’objet d’un appel d’offre et d’un concours, les «Homes-for-All» sont créés à l’origine uniquement sur la base des besoins des utilisateurs, établis par des dialogues entre eux. Chaque maison communautaire est donc unique et est très fortement liée à l’histoire de chaque lieu étudié.

La caractéristique de ce type d’approche est qu’elle est auto-initiée, en d’autres termes non conçue, non moti vée par un programme formel, mais plutôt par une restructuration minutieuse, en examinant ce qui est déjà là.

«C’est une manière très différente de travailler pour nous, pas de grand concept, pas d’orientation formelle majeure, juste le courage palpable, au jour le jour, des personnes qui vivent là» expliquent les architectes du Home for All16

Le projet des « Home for All » dirigé par l’association Kisyn no Kai, avec le soutien d’entreprises privées a pour objectif de trouver des applications dans toutes les régions sinistrées.

3- Institutionnalisation du projet par le gouvernement préfectoral de Kumamoto

A Kumamoto, suite au double désastre en 2016, une situation exceptionnelle se produit. Contrairement au cas de Tohoku où il a été compliqué d’obtenir des fonds, le programme de Kumamoto Artpolis17, principal orga nisateur du processus de reconstruction décide de soutenir les projets dirigés par Toyo Ito.

Pour répondre à l’urgence, ce programme a eu pour objectif dans un premier temps de normaliser les construc tions de ces maisons afin qu’elles puissent être construites pour un approvisionnement de masse dans une durée limitée. Plus tard, un deuxième type d’habitations a vu le jour, cette fois-ci « moins normalisé », c’està-dire plus en relation aux particularités de chaque site et en réponse aux besoins des utilisateurs.

15- Toyo Ito explique clairement dans un interviews réalisé par une équipe organisatrice de l’article «Zero =Abundance» au Japon - «Toyo Ito and Home for All- Can people shape architecture ?» https://www.interactiongreen.com/toyo-itohome-for-all-minna-no-ie/

16- https://www.lesinrocks.com/2012/09/09/actualite/actualite/quel-habitat-apres-fukushima/

17- Le programme Kumamoto Artpolis a été crée dans les années 90 par le gouverneur Morihiro Hosokawa lorsque le Japon est en plein essor. Ce programme a de multiples objectifs : produire des projets publics, faire connaître la culture architecturale et favoriser l’engagement du public envers l’architecture. Les organisateurs ont créé de nouveaux systèmes pour mandater des architectes afin de concevoir des projets (allant des toilettes publiques, aux logements, musées). De plus, ils ont également cherché à accroître l’intérêt des populations pour la conception architecturale et à développer la culture urbaine et architecturale à travers un certain nombre d’événements (visites locales, conférences et expositions internationales) Artpolis est une déclinaison de partenariats public-privé combinant administration publique et coordination indépendante des architectes.

Le programme a commencé avec l’architecte de renommée internationale Arata Isozaki en tant que commissaire et le professeur de l’Université de Kumamoto, Kiyoharu Horiuchi, en tant que conseiller. Dans la deuxième phase, à partir de 1998, Teiichi Takahashi a succédé en tant que Commissaire avec Toyo Ito comme vice-commissaire. En 2005, Ito est devenu le commissaire avec un groupe consultatif encore actif. Grâce à une nouvelle architecture, les organisateurs d’Artpolis espèrent mettre en valeur la culture régionale.

Nous avons donc deux types de maisons :

Le premier, type A, correspond à une maison standard de 40 m² de surface répondant à une situation d’urgence construite tout de suite après la catastrophe

Fig 13. Plan du type A de 40 m2

Fig 12. Photos extérieur et intérieur d’une «maison pour tous» de type A

Ce foyer est constitué comme on peut le voir sur le plan (fig 13), d’un espace de réunion disposé en tatami, d’une cuisine et des toilettes. Des fonctions basiques qu’on peut retrouver dans tout type de lieux de vie et communautaire.

- Le type B : maison authentique de 60 m², de surface construite en tenant compte du milieu quelques mois après la catastrophe. (comme on le verra plus tard)

Environ quatre-vingt-dixHome-for-All ont été construits sous la direction de la préfecture de Kumamoto soit 63 maisons standards et 27 maisons authentiques ont été construites.18

La place de l’architecte a bien évolué après la triple catastrophe de 2011. Bien qu’il n’ait pas été sollicité dans les premiers jours, les architectes sont quand même intervenus volontairement.

La satisfaction des réfugiés lui a permis d’avoir une place privilégiée au sein de la communauté et suite à cela il s’est impliqué davantage dans les nouvelles stratégies de reconstruction en 2016.

DES SOLUTIONS D’AMÉNAGEMENT RÉPONDANT AUX CONDITIONS DE VIE LOCALE POST-CATASTROPHE

Nous allons nous intéresser dans cette partie à la réponse des Architectes, notamment à celle de Toyo Ito à travers Kumamoto Artpolis face aux double séismes qui se sont produits à Kumamoto entre la nuit du 14 et 16 Avril 2016, faisant plus d’un millier de personnes sinistrées.19

1- Les camps de relogement à Kumamoto

Indépendamment des maisons Home for all, l’équipe de Kumamoto Artpolis s’est également préoccupé des conditions de vie des victimes et de leurs conforts, à travers les plans d’aménagement des lieux et celles de leurs logements préfabriqués.

A-Les nouveaux plans d’aménagement établis à la suite de la catastrophe de 2016

Les premières propositions des plans d’aménagement des logements temporaires fournies par les sociétés in dustrielles, similaires aux celles proposées dans la région du Nord-Est en 2011, ont été modifiées par l’équipe de Kumamoto Artpolis : Ito et Hideaki Katsura, un conseiller du programme de Kumamoto Artpolis, ont dé terminé des normes sur la disposition de chaque complexe d’habitation :

- L’espacement entre les rangés des maisons préfabriqués a été rectifié, passant de 4 m à 5,5 voire 6 m dans certains cas.

- La superficie de chaque site a été étendue passant de 100 m² à 150 m²

L’exemple de Kosa : un bourg du district de Kamimashiki

A l’inverse de la région de Tohoku, le nombre de maisons temporaires dans chaque camp dans la ville de Kosa, était relativement faible (aux alentours de 55). Comme nous pourrons voir sur la photographie ci-dessous (fig. 15), des allées ont été aménagés. Une large avenue principale sert à diviser efficacement les zones.

« Cela permet de répartir uniformément la densité au sein du site de relogement. » Tiré d’un article écrit le 11 juillet 2017 par Edra Belga .20

Sur le deuxième plan de la fig.17, on distingue l’interruption des rangées pour faciliter les trajets perpendi culaires, mis en évidence en pointillés. Ces circulations sont habitées et elles deviennent un lieu de rencontre entre les voisins.

Elles sont également utilisées en tant que limite pour marquer une transition entre l’espace intime intérieur des maisons et l’espace public, à l’extérieur.

Il était alors plus aisé d’aménager les espaces extérieurs après leur construction compte tenu de la présence de ces allées plus large. Par exemple, certains espaces extérieurs ont été réappropriés par les résidents ; des jardins ont été installés.

De plus, on peut identifier les deux types (voir légende 4 et 5) de Home for All vu en première partie, dans ce complexe de résidences provisoire.

Au total 110 complexes de 4303 logements temporaires ont été érigés à Kumamoto.

19- White Paper on Land Infrastructure, Transport and Tourism in Japan; Supplemental Section; Response to the 2016 Kumamoto Earthquake; Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism: Tokyo, Japan, 2016. p°147 https://www.mlit.go.jp/common/001157851.pdf

20- Tiré d’un article, Rethinking Resilience in Emergency Housing: Mashiki-Machi Transient Housing (Kumamoto, Ja pan) écrit en décembre 2017 par Edra Belga -http://memangmameng.weebly.com/home/rethinking-resilience-in-emer gency-housing-mashiki-machi-transient-housing-kumamoto-japan

Fig 14. Carte de Kumamoto (Sud du Japon)

Contrairement à ce que nous connaissons en France, la composition des dépar tements japonais forme des bourgs et les villages eux composent le groupe des municipalités rurales. Ces dernières sont regroupées elles en districts (en couleur sur la carte) tandis que les villes et les arrondissements spéciaux forment les mu nicipalités urbaines, qui sont rattachées directement aux préfectures (en blanc sur la carte).

Fig 15. Plan de complexes de résidences provisoires de Kosa, le premier est le plan initial similaire aux plans fournis par les sociétés industrielles dans la régio de Tohoku et le deuxième est un plan modifié par Toyo Ito - photo tirée de l’article Impact of Japanese Post-Disaster Temporary Housing Areas’ (THAs) Design on Mental and Social Health, page 13

B-

Amélioration des unités préfabriquées

Dans cette partie, nous nous focaliserons à présent aux logements préfabriqués qui ont été révisés lors de leur installation après le tremblement de terre de 2016.

Les leçons tirées des aléas naturels dans le passé ont permis à l’équipe de Kumamoto Artpolis de prévoir de nouvelles rectifications et ainsi de contrecarrer les méthodes du gouvernement visant à prévaloir les recom mandations des sociétés de préfabrication.

Ces changements se concentrent principalement sur quatre axes suivanyts:

-

L’isolement social : en d’autres termes, la rupture des liens de solidarité (coupure avec la famille, les proches), Confiné dans une quotidienneté cloisonnée (maisons étroites avec très peu d’ouvertures);

L’inadaptation au climat : manque d’isolation, matériaux peu conformes à l’environnement ;

L’absence de dispositions et d’équipements facilitant l‘accès aux bâtiments et la convivialité de voisi nage (entrée de plain-pied ou rampe, locaux communs, bancs ombragés…) ;

La difficulté, sinon l’impossibilité d’adaptation de l’habitat aux besoins d’une personne en situation de handicap.

Les murs ont été dotés d’une meilleure isolation thermique, des équipements tels que climatiseurs et chauffeeau ont été installés.

Les habitats disposent d’espaces extérieurs couverts par des rideaux et des avant-toits servant de brise soleil. (voir fig.19). Composé de banc et d’étendoir pour sécher le linge, il peut ainsi servir à la fois de détente et pour une utilisation fonctionnelle.

On notera également la présence de tirants jaunes (voir fig.17) à l’extérieur de l’habitation pour apporter une résistance structurelle supplémentaire en cas de récidive de catastrophes naturelle durant la période transitoire.

Il était aussi possible de modifier les maisons temporaires d’urgence après leur construction. Par exemple, des espaces extérieurs ont été réappropriés par les résidents, des jardins ont été aménagés. Parfois même, des rampes (voir fig. 21) ont été incorporées dans certaines maisons pour les personnes âgées.

Fig. 16 Le complexe résidentiel Komori du village de Ni shihara, dans le district d’Aso Date de réalisation : 12 Avril 2018

Fig. 17 Espace extérieur des maisons industrielles: des rideaux sont disposés pour diminuer les rayons du so leil en période estivale - Photos personnelles prises en 2019 dans le village de Nishihara

Fig. 18 Un avant-toit permet de protéger l’espace en période de chaleurKyushu University

Fig. 19 Rampes PMR mis en place à l’entrée des habitations https://www.kumamoto-archive.jp/en/post/5899991jl0003qvn

Parmi les unités temporaires fournies, 70% ont été réalisées en matériaux industriels et 30% avec du bois local. Le gouvernement national était réticent concernant la construction de logements standardisés en bois, mais la préfecture de Kumamoto a réussi à le convaincre. La construction de maisons en bois prenait environ un mois de plus et était un peu plus coûteuse que les logements industrielles préfabriqués à ossature métal lique. Malgré ces inconvénients, selon Toyo Ito, les logements en bois étaient plus agréables à vivre : « Je veux fournir un logement temporaire qui soit chaud, et non des préfabriqués ternes et ennuyeux.»21

Les maisons temporaires en bois ont toutes un soubassement en béton pour la protection contre l’humidité. 22 (voir figure 20) Par ce biais, on constate qu’il y eu véritablement une recherche de la part des architectes de rendre ces maisons qualifiées de provisoires en habitations pérennes capables de résister aux intempéries et autres aléas de la nature.

Ces nombreuses améliorations ont ainsi été destinées à accorder plus d’attention à la qualité de vie dans ces maisons suite aux impacts psychologiques subis par les sinistrés dans les maisons industrielles dans le passé.

Plus de 90 000 personnes vivaient toujours dans des logements temporaires dans les préfectures d’Iwate, de Miyagi et de Fukushima, trois ans et demi après le tremblement de terre et le tsunami du 11 mars 2011 qui ont dévasté la région.23

En règle générale, les personnes sinistrées sont autorisées à vivre dans des logements temporaires pour une durée maximale de deux ans. La période a été étendue à cinq ans à Iwate et Miyagi dans le cadre d’une mesure spéciale pour les zones touchées par des catastrophes de grande ampleur.Toutefois, les sinistrés sont contraints de vivre cette existence isolée dans des habitations d’urgence de plus en plus obsolète. Aussi, la démarche mettant en relation toute une communauté, prend alors encore plus de sens. Dans un cadre de vie se dégradant et renforçant une idée d’exclusion de plus en plus forte avec le temps, des projets comme Home for All apparaissent alors comme une nécessité. En effet, ils offrent l’opportunité de se retrouver en tant que groupe autour d’un espace où les victimes peuvent se retrouver, penser à l’évolution de leurs conditions de vie après catastrophe et s’organiser. Ils offrent l’opportunité de se retrouver en tant que groupe autour d’un espace où les victimes peuvent se retrouver, penser à l’évolution de leurs conditions de vie après catastrophe et s’organiser.

D’une certaine façon cette approche participative apporte un sentiment de pérennité dans un système qui était censé n’être que provisoire.

21 - https://www.japanpolicyforum.jp/culture/pt20170222213402.html

22- Article publié par le Département éditorial de GQ JAPAN, le 28 mars 2017 https://www.gqjapan.jp/life/interior/20170322/design-for-the-temporary-housing-in-kumamoto-gallery?image= 5d27a3b1f05c650008e44f8a

23-http://www.japantimes.co.jp/news/2014/09/10/national/90000-still-living-makeshift-housing-buildings-deteriorate/

Fig.

Fig.21

A- Première « Maison pour tous » à Sendai

Le premier projet (fig.22) a été réalisé dans un complexe de maisons temporaires où logeaient des agriculteurs venant de la partie côtière à l’est de Sendai24, la capitale de la préfecture de Miyagi. Miyagi est l’une des trois préfectures touchées suite au désastre du Nord-Est en 2011.

L’idée de la première maison pour tous de Sendai conçue par Toyō Itō a été soutenue par le gouverneur de Ku mamoto et ce étant donné qu’Ito à cette époque était déjà un membre actif de Kumamoto Artpolis. La région a fourni les fonds et le bois pour la construction de la première maison dans la région de Miyagi. Avant la catastrophe, les agriculteurs habitaient généralement dans une grande maison traditionnelle avec un jardin, et c’est d’abord l’étroitesse des logements provisoires qui était un choc pour eux. Ils étaient pour la plupart âgés. S’ils restaient à l’intérieur pendant la journée, ils se sentaient enfermés et ils étaient tous d’accord pour dire qu’ils avaient envie d’un endroit plus ouvert.

Ils ont fait part de plusieurs souhaits : « quelque chose comme un poêle à bois autour duquel» se réunir pour parler serait bienvenu, voir les bûches entassées serait une belle image d’avant… » Ils avaient envie de retrou ver des petites choses qui pouvait leur faire rappeler leur maison perdue.

Comme on peut le voir sur le plan, (fig.24), Toyo Ito a tenu compte de leur propos pour proposer un espace intérieur composé d’une cuisine, d’un espace de recueillement autour d’un poêle à bois, un espace de retrou vaille avec une disposition en tatami et d’une véranda, et d’un espace extérieur couvert qui permet de profiter de la brise en période de chaleur intense.

De plus, parmi ces éléments, quelques-uns ont été repris à partir des principes de base des maisons tradition nelles japonaises. Les éléments indispensables à prendre en compte sont la disposition de l’espace intérieur en tatami (un agencement modulable de nattes en paille de riz tressée).la véranda qu’on retrouve beaucoup à l’entrée des maisons japonaises ainsi que lele toit à pignon qui laisse visible les poutres apparentes

D’après les témoignages des habitants, Toyo Ito explique dans son livre à quel point cette maison a été appré ciée par les communautés.

« Lorsque les gens ont commencé à utiliser l’endroit, les choses ont commencé à évoluer d’elles-mêmes. La cabane est devenue une plaque tournante qui a favorisé diverses activités de mise en réseau entre les résidents des refuges temporaires et les personnes qui ont aidé ou participé au projet.»25

De ce fait, ce projet achevé en Octobre 2011, prévu à la base pour une durée limité a été déplacé dans un com plexe de résidence public post-catastrophe pour une utilisation pérenne.

24- D’après l’interviews de Toyo Ito réalisé par une équipe organisatrice de l’article «Zero =Abundance» au Japon - «Toyo Ito and Home for All- Can people shape architecture ?» https://www.interactiongreen.com/toyo-ito-home-forall-minna-no-ie/

25- Toyo Ito, L’architecture du jour d’après, Ed. Les Impressions Nouvelles, 2014

2- Le modèle traditionnel japonais inspirant les lieux de rassemblement

Fig.22 Photo montrant la première maison pour tous achevée en Octobre 2011

Fig.23 Maquette de la «Maisons pour tous» réalisé par les architectes, membres de l’association en collaboration des habitants

Fig.24 Plan de la première «Maison pour tous» faisant apparaître les différentes activités qu’il peut y avoir au sein d’un même lieu - https://www.designboom.com/architecture/architecture-in-the-wake-of-disaster-ja pan-pavilion-for-the-2012-venice-architecture-biennale/

B- Le projet le plus médiatisé réalisé à Rikuzentakata

La « maisons pour tous » de Rikuzentakata a été conçue suite à la désignation de l’architecte Toyo Ito en tant que commissaire du Pavillon japonais lors de la Biennale de Venise en 2012.

Ito a invité trois jeunes architectes, Kumiko Inui, Sou Fujimoto et Akihisa Hirata ainsi que le photographe Naoya Hatakeyama pour concevoir ce Home for All.

Ils ont été choisis pour leur talent et leur capacité à articuler logiquement leur approche de l’architecture.

Fig.25 Les architectes membres du «Home for All», (partant de la gauche vers la droite, Kumiko Inui, Toyo Ito, Akihisa Hirata, Sou Fujimoto, Naoya Hatakeyama) ayant participé à la réalisation du Projet à Rikuzentakata - https://www.designboom.com/architecture/japanese-pavilion-at-the-2012-ve nice-architecture-biennale/

Le processus de conception a fait l’objet de nombreuses recherches principalement par maquettes. (voir fig 28-29)

Les premières propositions apportées par les 4 architectes sont la représentation matérielle la plus basique et la plus sommaire qu’on peut définir d’un abri : celle d’un arbre offrant une couverture par ses branches et son feuillage, ainsi que la fraicheur et l’ombrage en période estivale.

Fig.26 Cette maquette évoque une cabane, un abri primitif - Photo tirée du livre «Architec ture possible here ?» Ed.ToTo, 2013

Fig.27 Maquettes de Kumiko Inui –15 Février 2012

Fig.28 Maquettes d’étude des architectesPhoto tirée du livre «Architecture possible here ?» Ed.ToTo, 2013

Comme à son habitude Toyo Ito a interrogé les sinistrés sur leur mode de vie et leurs activités avant la conception de l’ouvrage. Une étape préliminaire à laquelle il accorde une véritable importance. Il le souligne d’ailleurs dans son livre « Architecture possible here ».

Par ailleurs, ce dernier accompagné de ces trois architectes ont cherché à faire participer la population dans la construction de cet ouvrage, dans une démarche d’intégrer leur savoir-faire au sein de leur lieu de ren contre. Ainsi, comme nous le montre l’image ci-contre (Fig.29) les artisans du village ont coupé et traité le bois de cèdre.

Fig.29 Les villageois se mobilisent pour aider à la réalisation du projet https://www.wochikochi.jp/english/topstory/2012/10/minnanoie.php

D’autre part, l’utilisation des pins endommagés par le tsunami a été au cœur de leur préoccupation. Ces pins ont une valeur symbolique pour les habitants du village puisqu’ils sont issus d’une forêt de pins en partie détruite par les vagues qui représentait un lieu de rencontre et de collectivité.

Les trois architectes ont ainsi imaginé un modèle, défini par des piliers de bois s’élevant vers le ciel. (voir fig.30) L’idée d’ériger le bois récupéré représente un symbole fort dans le processus de réflexion.

On peut relever les propos de Kristin Fereiss membre du Jury de la 13ème Exposition Internationale d’Ar chitecture de la Biennale de Venise qui évoque l’esthétique dans la scénographie mise en place par le groupe de Home for All. Les troncs d’arbres, dit-elle, au-delà de leur valeur esthétique sont symboliques. Le fait de les intégrer dans leur habitat témoigne d’un passé douloureux qu’ils cherchaient non pas à laisser dans l’ou bli mais au contraire à le mettre en évidence puisqu’ils font partie de leur mémoire.

La réalisation du pavillon a pris pratiquement un an. Il est composé de trois volumes empilés, chacun tour né dans un sens différent des autres. Des balcons en bois sont mis en place à tous les niveaux. Ces volumes ainsi que les balcons sont mis en suspension par les éléments verticaux.

La structure en bois composée de 19 troncs de cèdres rappelle également l’ancien système de construction des palafitta. Généralement sur pilotis, ce type de modèle constructif a été employé dans l’antiquité.26

La construction atteint une hauteur finale de 9,75 m et offre une superficie intérieure totale de 30 m2 répartis sur plusieurs niveaux. Le niveau du rez-de-chaussée se constitue d’une salle commune conçue pour offrir aux résidants un endroit où ils peuvent se détendre, cuisiner et se réunir ensemble. (voir fig. 33-34) Ce projet du fait de sa situation en surplomb face à la ville dévastée devient une sorte d’emblème de la re construction. (voir fig.31-32) Cette maison offre de ce fait une vue panoramique jusqu’à la mer pour que les sinistrés puissent admirer l’étendue de la ville disparue. Sa position stratégique permet également de rassembler les résidents de plusieurs complexes de logements temporaires.

Fig.32 En surplomb par rapport à la ville dévastée de Rikuzentakatahttps://www.architecturalrecord.com/articles/6631-snapshot-home-for-all

Fig.33-34 Cuisine commune de la maison communautaire à Rikuzentakata https://www.designboom.com/architecture/a-home-for-all-in-rikuzentakatafull-scale-prototype/

Fig. 35 Plan du Rez-de-chaussée du Projet - https://www.metalocus. es/en/news/home-all-rikuzentakata#

Fig. 36 Coupe du Projet - https://www.metalocus.es/en/news/ home-all-rikuzentakata#

C-« Maison pour tous » dans le complexe d’habitation de Mashiki à Kumamoto

Ce complexe d’habitation temporaire de Mashiki se situant dans le district de Kamimashiki est le plus impor tant de la préfecture de Kumamoto, comprenant 516 unités. De ce fait, huit maisons pour tous sont construites: soit sept de type standard et un de type authentique.

Le projet que nous allons traiter ci-dessous est celui de type « authentique » réalisé en décembre 2016 par Michiko Okano, l’architecte désignée par Toyo Ito. Ayant travaillé auparavant dans l’agence de Toyo Ito, elle était privilégié parmi les autres jeunes architectes qui voulaient y participer. Cette maison pour tous est la plus grande de tous les bâtiments construits dans la préfecture de Kumamoto. Sa surface au sol est d’environ 100 m².

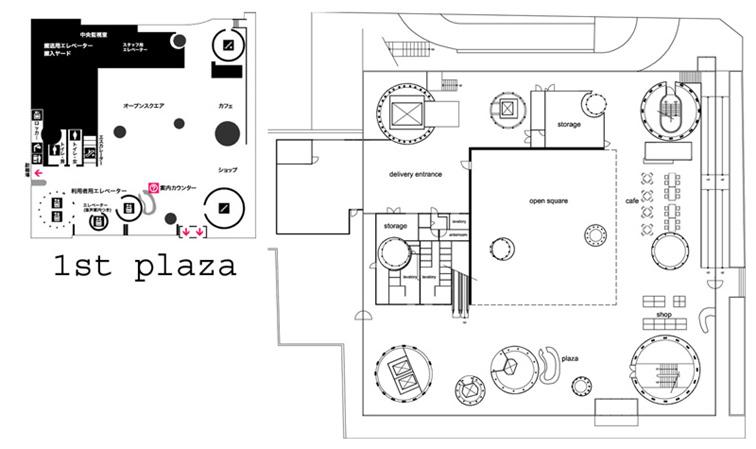

Il a été placé au centre du complexe pour être proche de la route principale afin que tout le monde puisse y accéder facilement.

Le bâtiment, comme on peut le voir sur le plan schématique, (fig.37) est composé de plusieurs types d’espaces tels que des espaces de réunion, d’échange, de travail, de détente, de cuisine, de jardin pour enfants et d’un potager pour que les personnes plus âgées puissent cultiver des légumes de saison. Ainsi, on note qu’il y a eu une volonté de la part des architectes de développer une diversité de pratiques à l’intérieur et à l’extérieur des maisons, pour les enfants comme pour les personnes âgées.

On remarque la présence d’un bureau pour le personnel travaillant à l’amélioration de l’environnement social des résidents. La terrasse centrale marque la transition entre l’espace de réunion et le bureau.

La véranda (engawa en japonais), quant à elle, marque une transition entre la grande salle et le potager, per mettant aux habitants de faire une pause lors de leurs travaux agricole.

Contrairement au cas de la région de Tohoku, où il a été difficile de récolter des fonds, à Kumamoto de nom breux organismes ont participé à l’élaboration de cette maison pour tous dont :

• Le collectif KASEI une association d’étudiants formée par Suehiro conseiller, membre de Kumamoto Artpolis et professeur à l’Université de Kyushu, ont planté avec les résidents des fleurs et des légumes et conçu quelques mobiliers en bois.

• La ville de Taragi, dans la préfecture de Kumamoto, et la ville de Namporo, à Hokkaido a offert tout le bois nécessaire à la fabrication du bâtiment

• La société Daiko Electric Co. a fait dons de plusieurs fournitures pour la réalisation du bureau et de la terrasse

• La société Carl Zeiss, fabricant allemand de produits optiques, a apporté 70 cerisiers (arbres symbo liques dans la culture japonaise)

Fig.37 Plan schématique de la maison communautaire réalisée dans le district de Kamimashiki en Décembre 2016 https://www.pref.kumamoto.jp.e.qp.hp.transer.com/soshiki/115/4396.html

Fig.38 Schéma réalisé par Michiko Okano l’architecte désignée par Toyo Ito Un grand cerisier est planté comme un repère à côté d’une allée menant au complexe d’habitation https://www.pref.kumamoto.jp.e.qp.hp.transer.com/soshiki/115/4396.html

Fig.39 Photo de la Maison lors de l’inauguration; une partie du toit est équipé de panneaux solaires - https://www.pref.kumamoto. jp.e.qp.hp.transer.com/kiji_18307.html

Fig.40 Photo de l’espace de lecture et de divertissement https:// www.pref.kumamoto.jp.e.qp.hp.transer.com/soshiki/115/4396.html

Fig.41 Toyo Ito se tenant debout sur la terrasse lors de la cérémo nie d’inauguration devant les membres du Kumamoto Artpolis, les donateurs, les habitants, et les étudiants membres de l’association KASEI.

Les leçons apprises au Tōhoku ont d’une certaine manière étaient mises à profit à Kumamoto. Les membres du Kumamoto Artpolis ont su utiliser les retours d’expériences passées afin d’améliorer la gestion du logement temporaire. Ces projets constituent un ensemble de projets d’architecture réparatrice, plus que d’une réelle proposition de plan de reconstruction. Cette forme d’architecture apporte un réel bénéfice dans le mental et la vie des sinistrés.

Des améliorations sont visibles notamment dans les efforts mis en place pour construire de plus en plus d’habitations en bois et de les rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite, ainsi que dans la sys tématisation des maisons pour tous dans les constructions de nouveaux complexes collectifs. De plus, la mise en place de morphologies privilégiant les espaces de détente orientés au sud, ou encore des espaces de connexion entre intérieur/extérieur comme des sortes de véranda où on peut profiter de la brise et se protéger du soleil en période de chaleur correspondent aux différentes propositions des architectes en réponse aux conditions précaires.

Les trois projets de « maison pour tous » présentés ici ont été initiés par Toyo Ito avec la collaboration de plusieurs architectes et habitants. Les deux premiers projets prévus à la base pour avoir une durée limitée ont été beaucoup apprécié à l’inverse des autres construits à la même période. Ils ont d’ailleurs été préservés et transférés vers les nouveaux camps de relogement définitifs.

En outre, l’évolution dans la temporalité des Home for All construits à Kumamoto par rapport à ceux construits dans la région de Tohoku est remquable. Le troisième exemple présente deux particularités qu’ils ont mises en évidence dans la plupart des Home for All à Kumamoto soit le fait qu’il ait été construit avec un soubassement en béton nous indique qu’il a été prévu de le préserver dès le début de la conception de façon pérenne. Nous constatons ainsi l’inscription de ces trois projets ainsi que tous les autres construits à Kumamoto, dans une autre temporalité, plus durable et le fait qu’ils subsistent encore aujourd’hui témoigne de l’importance qu’ils ont au sein de la communauté.

Outre cela, la surface relativement étendue par rapport aux Homes for all construits dans la région de To hoku, apporte une qualité plus spacieuse aux lieux permettant des activités diverses au sein d’un même endroit. Ainsi, nous constatons que les projets tendent à se diversifier et s’agrandir devenant des lieux où plusieurs activités s’entremêlent : des espaces de jeux pour enfants mais aussi des endroits où les personnes âgées peuvent se divertir. On peut noter une évolution des Home for all, prévue à la base pour valoriser les savoir-faire locaux comme nous le montrent les deux premiers exemples.

Du fait de son abondance sur l’archipel, le bois est un matériau essentiel dans la construction au Japon. En l’utilisant dans toutes les maisons pour tous, les architectes cherchent à valoriser le savoir-faire local et les matériaux locaux qui permettaient autrefois d’être en synergie avec la nature. Les membres du Kumamoto Artpolis préconisent de revoir la manière de faire de l’urbain et de reconstruire intelligemment en accordant plus de valeur au contexte géographique (topographie, climat) et aux conditions de vie locales. Toutefois, ces constructions à typologie bien distinctes se sont progressivement industrialisées du fait de l’urgence.

Le résultat est qu’il y ait eu manifestement plus de «maisons pour tous» standardisées que de maisons adap tées à chaque communauté (comme vu dans la première partie I-3ème sous-partie).

III- TOYO ITO, PRÉCURSEUR D’UNE ARCHITECTURE POST CATASTROPHE

1-Un architecte particulièrement attentif aux besoins de la population

A-Ses débuts dans l’agence de Kiyonori Kikutake

Né à Séoul en 1941, Ito s’est d’abord destiné à l’architecture sans conviction particulière.

C’est en commençant à travailler pour le cabinet d’architecture de Kiyonori Kikutake à la fin de ses études en 1965, qu’il commence à s’y intéresser particulièrement. Dès lors, ce dernier se voit très vite influencé par cette éminente figure de l’architecture moderne à l’origine du mouvement Métabolisme au Japon (1958 et 1975). Un mouvement dans lequel les architectes s’identifient à la population et créent une architecture répondant à ses besoins.

Les écrits et les travaux de Kikutake attirent l’attention non pas par leur simplicité qui pourrait se laisser juger à première vue, mais plutôt par une vision générale englobant l’esthétique, l’aspect social et économique, l’aménagement du territoire, la technologie et la psychologie humaine. Il a été très tôt reconnu pour son mes sage clair et persuasif, provoquant la reconnaissance de ses aînés. Son projet de Sky House établit en 1958 reste un projet exemplaire, emblématique du mouvement Métaboliste. Des systèmes constructifs employés dans cette villa telle que la dalle gaufrée supportant une longue portée ou des modules sanitaires préfabriqués ne sont pas pour l’époque innovant. En revanche, ce qui rend ce projet particulier c’est son concept de maison ouverte sur l’espace extérieur, à l’évolution possible donnée à chaque espace ; une totale liberté d’usage per mettant de s’adapter aux besoins au fil de la journée.

Aussi, selon Kikutake les architectes devraient mieux comprendre leur rôle dans la société et s’attaquer aux malaises sociaux, psychologiques sous-jacent de ses contemporains avant de déterminer où, comment, et quoi construire. Il a préconisé de commencer une conception non pas avec un programme préconçu, mais avec des questions sur les rapports de chacun à son environnement, sur le mode de vie du groupe social concerné par le projet.

Avec cette approche, Toyo Ito centre beaucoup son attention sur la relation entre intérieur extérieur, sur la relation des individus et des groupes à leur environnement dans leur vécu avant catastrophe.

Fig.43 Maquette du projet

B- Un exemple remarquable d’un de ses projets : La Médiathèque de Sendai

Les projets architecturaux de Toyo Ito comme la médiathèque de Sendai a représenté un défi majeur (voir fig.44). En tant qu’architecte, il est pour lui indispensable de répondre aux souhaits de ses clients. Plutôt que faire un projet ressemblant aux précédents où il se focalisait sur une esthétique abstraite, il a réfléchi à la manière dont les gens allaient circuler et se poser dans les différents espaces du bâtiment.

“Je dis souvent que la médiathèque est comme un parc. C’est un bâtiment qui vous donne l’impression d’être à l’extérieur, alors que vous êtes en fait à l’intérieur d’une structure. J’ai créé une structure qui met l’accent sur le sentiment que chacun coexiste au-delà des barrières générationnelles et se sent libre de se promener partout. »27

A l’inverse d’une architecture traditionnelle confronté à un cadre strict, où chaque espace a une fonction précise, Toyo Ito cherche à créer des espaces totalement fluides dépourvus de cloisons séparant les espaces. Ainsi, au lieu d’assigner une fonction bien définie à chaque espace, il souhaite que chaque espace dialogue avec un autre pour laisser une totale liberté d’usage à l’utilisateur. De ce projet véritablement abouti à ses yeux il narre : « J’ai eu le sentiment d’avoir pu par le biais de l’architecture, apporter une certaine contribu tion à la société. »28

Il crée dans ce cas un nouvel ordre spatial dans lequel il y a plus de courbes naturelles que des formes rec tangulaires. A l’inverse de l’ordre architectural classique, dans lequel on trouve une succession de planchers horizontaux, de murs verticaux et de piliers se déployant vers le haut et le bas, à gauche et à droite, comme un modèle d’un espace quadrillé. Dans le plan ci-contre (voir fig 46 ) on voit qu’il a cherché à réduire les espaces se croisant à angle droit. L’agencement tient compte d’une fluidité de l’espace avec un nombre limi té de mur et une absence de démarcation matérielle entre intérieur/extérieur permettant une liberté de circu lation de l’air et de personnes afin de rendre le bâtiment plus ouvert sur l’environnement extérieur

L’agencement intérieur des Home for All a tenu compte de ces principes mis en avant dans la Médiathèque de Sendai :

• La transparence des façades dans les maisons pour tous permet aux espaces une complète ouverture sur l’extérieur

• Le manque de cloisons dans les espaces intérieurs permet aux habitants une totale liberté de circula tion.

Toyo Ito avait eu auparavant, dans son projet de Bibliothèque à Gifu notamment, l’occasion d’organiser un colloque avec les résidents locaux dans l’objectif de leur demander ce qu’il souhaiterait véritablement dans ces espaces. L’idée d’échanger avec les habitants n’est pas une idée soudaine de sa part mais un parti prit de son processus de création.

27- https://www.gov-online.go.jp/eng/publicity/book/hlj/html/201711/201711_03_en.html

28- Toyo Ito, L’architecture du jour d’après, Ed. Les Impressions Nouvelles, 2014

Fig.44 Maquette virtuelle de la Médiathèque de Sendai faisant apparaître les éléments de structure - https:// arquiscopio.com/archivo/2013/03/28/mediateca-de-sen dai/?lang=fr

Fig. 45 Photo de l’espace intérieur de la médiathèque https://divisare.com/projects/322293-toyoito-associates-rasmus-hjortshoj-coast-sen dai-mediatheque

Fig. 46 Premier Niveau du projet https://fr.wikiarquitectura.com/b%C3%A2timent/mediathe que-a-sendai/

C- Après la Grande catastrophe de 2011 dans la région de Tohoku

• Vers une architecture qui rassemble

Toyo Ito accompagné de ces collaborateurs, tient compte de la vulnérabilité et du caractère fragile de ces communautés face aux aléas naturels de plus en plus conséquents mais également face aux conditions pré caire dans les logements industriels provisoires. Pour rendre les communautés plus résilientes29, ils réflé chissent à créer des endroits qui aident à maintenir les liens communautaires : des structures spatiales qui ne seraient pas centrées sur une appropriation individuelle comme ce qu’on peut relever dans la conception des maisons standardisées mais sur une appropriation collective, communautaire. Éviter l’isolement social des sinistrés devient dès lors une priorité dans ces résidences qui offrent systématiquement des espaces de rassemblement.

Leur but est que le projet Home for All devienne une base dans la reconstruction de la ville. Ils souhaitent promouvoir le développement de petites centralités organisées par les résidents qui pourraient être connec tés dans un grand réseau. Chaque projet doit être non seulement fonctionnel mais aussi symbolique car il se doit d’incarner une qualité mémorielle qui ravive les souvenirs communs.

• La diffusion une nouvelle image de l’architecte à travers l’exposition internationale d’architecture

L’exposition internationale d’architecture,la Biennale de Venise, présente les courants mondiaux de l’archi tecture contemporaine et se tient tous les deux ans, en alternance avec la biennale d’art. À chaque exposi tion, la Fondation du Japon organise des projets dans le Pavillon du Japon.

Lors du concours pour la sélection d’un projet pour représenter le Japon à la biennale de 2012 (Août-No vembre 2012), ayant pour thème la reconstruction suite à la triple catastrophe du Nord-Est, cinq candidats étaient en lice.

Finalement, le jury a choisi à l’unanimité la proposition de Toyo Ito faite pour la région de Rikuzentakata. La présentation et la mise en scène de ce pavillon ont été jugées exceptionnelles, tout en restant accessibles à un large public. Le jury a été particulièrement impressionné par l’humanité accordée à ce projet. L’un des membres du comité des expositions internationales de la Fondation du Japon, Shinji Kohmoto30, a été frappé par le caractère social de la proposition. Il a espoir que ce projet qui convoque les habitants dès les pre mières phases de sa conception aura un impact bien au-delà des attentes locales et à une bien plus grande échelle. Il réveillera les nouvelles générations à la considération des besoins des habitants. Le Pavillon du Japon a été une nouvelle fois honoré du Lion d’or grâce à cette proposition.

Cette exposition a ainsi permis de diffuser le principe de « Maisons pour tous » et les idées qui sous-tendent ce modèle, dans l’objectif de révéler au monde la dimension sociale et la conscience collective de l’archi tecture face aux catastrophes.

29-Selon le Grand Robert, en écologie, « la résilience est la capacité d’un écosystème, d’une espèce à re trouver un état d’équilibre après un événement exceptionnel » La résilience sociale est la capacité à s’adap ter aux changements, surmonter un traumatisme tout en maintenant un lien avec les autres communautés.

30- Toyo Ito, «Architecture possible here ?» Ed.ToTo, 2013 - A la fin du livre, un article est écrit en liaison à la distinction du Projet à la Biennale de Venise

Fig. 47 Exposition de la maquette finale lors de la Biennale de Venise de 2012 http://le-beau-vice.blogspot.com/2012/09/faire-avec-faire-quelque-chose-faire. html

2-Implication dans la vie politique

En 2005, Toyo Ito a été nommé comme commissaire par le gouverneur au sein du programme Kumamoto Artpolis. Ayant participé à de nombreux projets publics dans le passé à Kumamoto, les conseillers et Teiichi Takahashi, gouverneur à l’époque, avait pour conviction que Toyo Ito serait l’architecte le plus apte à être le commissaire au sein du Programme Kumamoto Artpolis.

En ayant ce statut, Toyo Ito est responsable de toutes les activités et décisions de Kumamoto Artpolis. Cela lui donne le privilège de sélectionner les architectes qui vont travailler avec les résidents locaux afin de créer divers bâtiments tels que des logements collectifs, des musées, des centres communautaires et des ponts. (Voir le diagramme des relations, fig.48)

Fig.48 Système de Kumamoto Artpolis - Diagramme des relations

Traduit à partir de l’article: https://www.griffith.edu.au/__data/assets/pdf_file/0028/349444/S03_01_Seligmann_Art polis-Legacies.pdf

En cherchant à concrétiser l’idée de Home for All, Ito a demandé pour la construction du premier projet une aide financière à Ikuo Kabashima, Gouverneur de la préfecture de Kumamoto. Grace à la participation et l’en gagement de Toyo Ito au sein du programme de Kumamoto Artpolis, le premier projet de « maison pour tous » a ainsi pu voir le jour à Sendai.

Chaque plan de projet de Home for All est soumis aux membres de Kumamoto Artpolis pour avis et propo sition d’éventuelles modifications. Cette étape de vérification donne le point de départ à la construction de chaque projet.

Son rôle en tant que commissaire bénévole consiste donc de faire remonter les initiatives communautaires au sein du pouvoir décisionnaire (le gouverneur) pour que leurs besoins puissent être écoutés. Par ce biais également, T. Ito a donné à l’association Home for All, une chance financière pour la réalisation des projets. A ce jour, plus de 90 bâtiments ont été construits dans le cadre de ce programme.

Pédagogie architecturale propre

A- Au sein d’ateliers participatifs

La démarche au sein du projet Home for All, positionne les utilisateurs comme maitre de leur destin et de ce fait des acteurs indispensables à la conception et la réalisation du projet.

En tant que coordinateur entre plusieurs entités, gouverneur, constructeurs et usagers, l’architecte a pour rôle de recueillir les intentions et les attentes de chacun. De faire travailler l’ensemble des partenaires concernés autour d’un même projet et de traduire en proposition architecturale amendable le fruit de cette élaboration collective.

Étant à la fois médiateur et animateur, il a pour rôle d’établir un dialogue fluide facilitant la négociation pour trouver un terrain d’entente entre ces différents groupes aux intérêts potentiellement divergents.

« Plutôt que de concevoir des structures, l’architecte doit concevoir un processus d’échange et de communi cation. » déclare Toyo Ito dans une interview réalisé par Julian Rose.31

Les ateliers participatifs ont mis du temps à se mettre en place, les architectes ont privilégié le travail en ma quette pour que les habitants puissent visualiser le plus aisément possible leurs futurs espaces de vie. Dans la démarche de confronter les habitants à la responsabilité face à leur habitat, il a été question dès les premiers projets de les faire participer dans les constructions. Cette procédure évite les décalages entre l’espace conçu et l’espace vécu.

Les projets ont pris petit à petit forme grâce aux compétences et expériences de chacun. Il s’agissait également de permettre aux populations de s’approprier plus aisément le logement qu’elles ont eux-mêmes construits. Tout cela dans l’objectif de pérenniser les pratiques ancestrales et leur permettre une forme d’autonomie dans un avenir proche.

B-Transmission du savoir par l’enseignement

• Les principes mis en place

En tant que commissaire du Kumamoto Artpolis, en 2011, Toyo Ito a ouvert une école d’architecture privée, Ito Juku.

Selon Toyo Ito, dans les écoles d’architecture, les concepts proposés par les étudiants sont coupés des réalités sociales. Ils imaginent et présentent ce qui est pour eux « l’espace collectif idéal ». Ils sont convaincus que si un lieu est prévu pour réunir les personnes, il y aura bien ensuite quelqu’un pour y faire naître une commu nauté. Par ce biais, ils croient qu’il suffit que l’architecte propose un modèle de collectivité pour que la société idéale prenne forme. Or, ce qu’ils ignorent et ce qui n’est pas enseigné à l’université c’est que l’architecture doit se baser avant tout sur les caractéristiques sociales et culturelles de chaque lieu.

Toyo Ito affirme qu’il s’agit d’un problème, que les générations d’aujourd’hui n’ont véritablement pas conscience de l’impact de leur travail dans la société:

“A mon sens, ce problème est extrêmement grave. Si l’on ne change rien, on n’aura pas de jeunes architectes prenant sérieusement en compte le contexte social.”Il ajoute également que “les jeunes d’aujourd’hui estiment que ce n’est pas là le travail de l’architecte. C’est le cas pour tous les jeunes gens qui intègrent mon agence. En un sens, il s’agit peut-être d’un problème bien en amont de l’enseignement de l’architecture.”32

C’est pourquoi après la récente catastrophe, il a répété aux jeunes étudiants qu’ils devaient commencer toute démarche de conception par aller dans les zones sinistrées et voir par eux-mêmes les difficultés des personnes.

• L’organisation et le contenu de ces cours

Il y a trois cursus différents dans son cours33 : la classe A du samedi, ouverte au grand public, où des inter venants d’horizons variés sont invités à traiter du sujet de leur choix, la classe B, spécialisée en architecture, consacrée à une réflexion en profondeur sur la discipline et la classe C, dédiée aux enfants des grandes classes du primaire, où ils réfléchissent à la « maisons » et à la « ville ». Les cours durent une année et, pour les classes B et C, ils sont donnés en petits groupes d’une dizaine d’élèves environ.

La première session des cours traitait de la question de reconstructions dans la ville de Kamaishi après l’événement de 2011. Des ateliers participatifs ont été organisés avec les habitants. Kamaishi est une localité située dans la préfecture d’Iwate, constituée de petites agglomérations. Elle souffre d’un déclin de l’activité industrielle et d’un dépeuplement accéléré depuis les années 60. (environ 40 000 au jourd’hui au lieu de 90 000 habitants). Des ateliers ont été organisés avec les habitants autour de quatre thèmes bien précis : la prévention des sinistres, les spécificités locales, l’industrie et l’habitat. En trois jours, il a été question de parvenir à cerner l’état d’esprit des habitants et les questions soulevées par la reconstruction.

La deuxième session quant à elle, avait pour thème l’ile d’Omishima, située au centre de la mer intérieur de Seto, avec une superficie de 64,5 km2 et une population de 6000 habitants. Comme pour beaucoup de régions au Japon, la population a diminué en raison d’un faible taux de natalité et du vieillissement de la population. (50% des résidents ont 65 ans).

Les étudiants ont commencé à visiter l’île régulièrement après l’ouverture du musée de Toyo Ito consacré à son travail, situé à Imabari. Comme à Kamaishi, des groupes se sont formés pour participer à des activités de construction à petite échelle avec les résidents de l’île ayant pour sujets34 :

• La Redynamisation d’une partie de l’ile (le Sando déserté)

• Les nouvelles stratégies de paysage en liaison avec une école primaire qui vient d’être rénovée

L’objectif est d’imaginer un avenir pour prendre en compte les traditions des habitants ainsi que le contexte naturel, culturel et climatique de l’île. Il s’agit de repérer les éléments forts de l’identité sociale et culturelle locale de chaque lieu visité.

Les étudiants ont dans un premier temps travaillé comme bénévoles étant donné qu’il s’agissait au dé part d’activités de sensibilisation et de formation. Par la suite, ils ont décidé de s’engager dans des projets concrets avec la population et se sont installés sur l’île35.

En voyant l’engagement pris par les étudiants, Toyo Ito s’est rendu compte qu’il y a eu une véritable trans formation de la vision du métier chez un certain nombre de jeunes architectes. D’abord venue à Tokyo pour y travailler, ils sont de plus en plus nombreux à se préoccuper des enjeux de reconstruction dans les pro vinces et les régions du nord, à Kamaishi notamment.

En créant une nouvelle école, Ito a voulu changer la manière d’enseigner pour que les jeunes architectes puissent dès la première année d’étude se rendre compte des réalités sociales afin de réaliser des projets pragmatiques en phase avec les besoins du terrain. Son objectif est de former et sensibiliser les nouvelles générations aux enjeux actuels de décroissance démographique, de vieillissement de la population et des dif férentes problématiques de reconstruction après catastrophe. Le travail avec les communautés marginalisées permet aux étudiants de mieux comprendre l’impact de leur future profession. Il veut ainsi, de cette façon, les impliquer de manière active sur la conception collaborative, la budgétisation et l’expérience pratique qui sont des disciplines qui ne sont généralement peu enseignées dans les facultés d’architecture au Japon , à Kyushu University notamment.

34- Présentation de travaux de Toyo Ito et Jun Yanagisawa, dans un dossier publié par Harvard University, Graduate School of Design - https://issuu.com/gsdharvard/docs/transformingomishima

35- D’après les propos de Toyo Ito, Toyo Ito, L’architecture du jour d’après, Ed. Les Impressions Nouvelles, 2014, p°175

Conclusion

La situation après catastrophe amène les autorités à donner une place importante aux ingénieurs et entreprises de construction préconisant la sécurité et l’efficacité. Les dimensions architecturale, sociale et environnemen tale sont mises au second plan. Les architectes, sont considérés comme simples consultants. L’une des raisons importantes qui expliquent cela est une désaffection des architectes par les japonais, dans les années 90. Ils étaient vus par les populations comme distants, et aveuglés par le prestige attendu de l’origi nalité, de l’esthétique de leurs créations, de leur capacité à tirer profit de progrès technologiques. La prise de conscience de la valeur du lien avec les usagers, de l’importance du mode d’habiter, de la culture et la tradition japonaise dans le processus de création, n’est pas encore à l’ordre du jour.

Les deux catastrophes ont été pour Toyo Ito un événement qui a remis en question les manières de concevoir et réaliser un projet architectural. Au vu de l’augmentation des catastrophes toujours plus meurtrière au Japon, Toyo Ito a la conviction que des réponses architecturales sont nécessaires et que les architectes ont toute leur place. Une place originale qui reste à trouver dans les décisions gouvernementales. Si dans un contexte d’ur gence, les administrations locales ne se tournent pas directement vers eux, ce collectif a l’ambition de changer l’ordre des choses et de montrer l’importance de leur place dans le processus de reconstruction.

Le concept des Home for All, envisagé dès le départ comme une aide aux régions sinistrées est avant tout le résultat d’une prise de conscience nouvelle de la pratique de l’architecte. C’est ainsi un exemple remarquable d’une nouvelle génération d’architectes qui développe une compréhension globale du fonctionnement des individus et des groupes, pour faire société et interagir avec leur environnement. Ils ont également prouvé qu’il est possible de combiner la prise en compte de besoins sociaux, d’exigences économiques lors de la conception d’un espace architectural afin d’améliorer la qualité de vie des résidents. Ainsi, les 81 « maisons pour tous » construites à Kumamoto sont le résultat d’un changement de longue ha leine et de fond, d’un renforcement du lien social au sein de communautés fragilisées.