LE PROJET

ÉTAPE 3 : LE PROJET

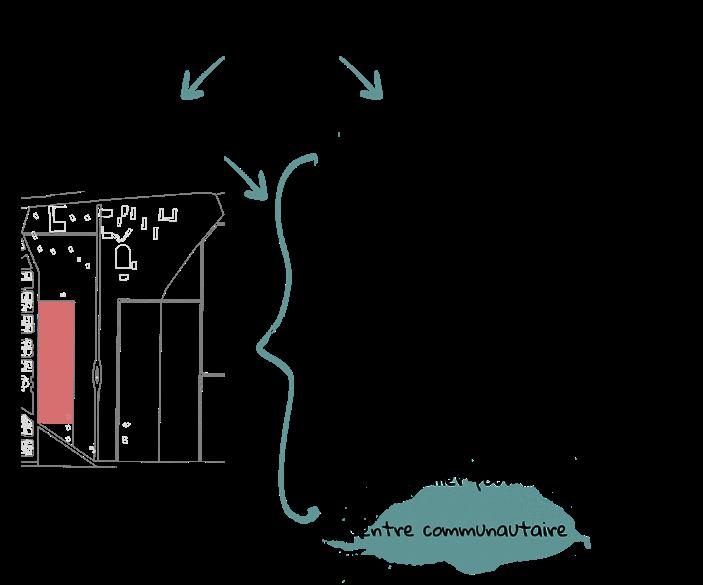

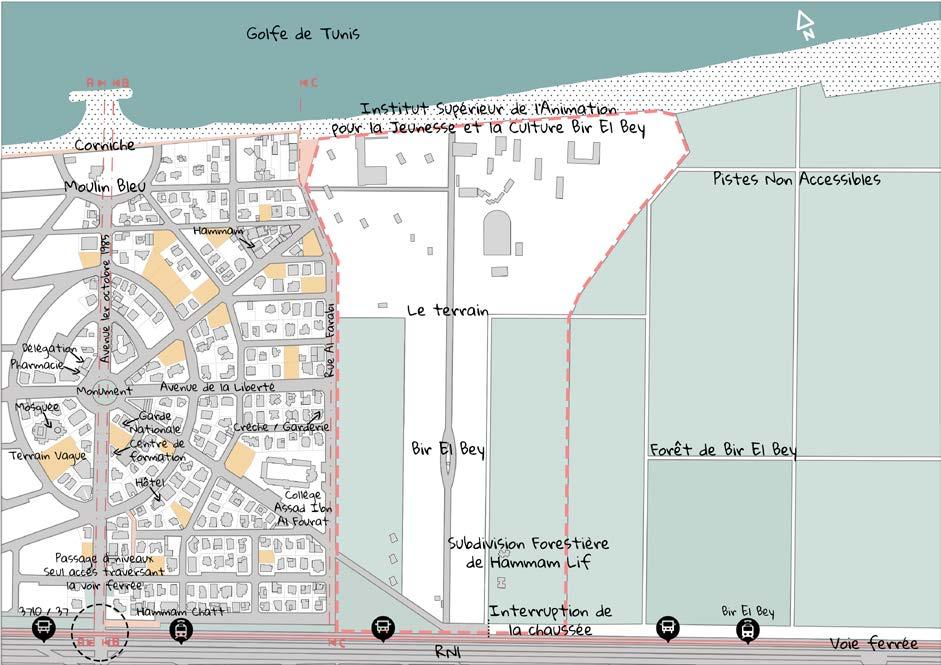

Le projet se déroule en deux parties. La première étant celle de la conception d’un quartier équitable, qui tient compte des différents groupes d’usagers qui vont l’occuper, tout en maximisant les espaces communs. La seconde porte sur la réalisation d’un centre communautaire où les habitants peuvent se retrouver pour échanger.

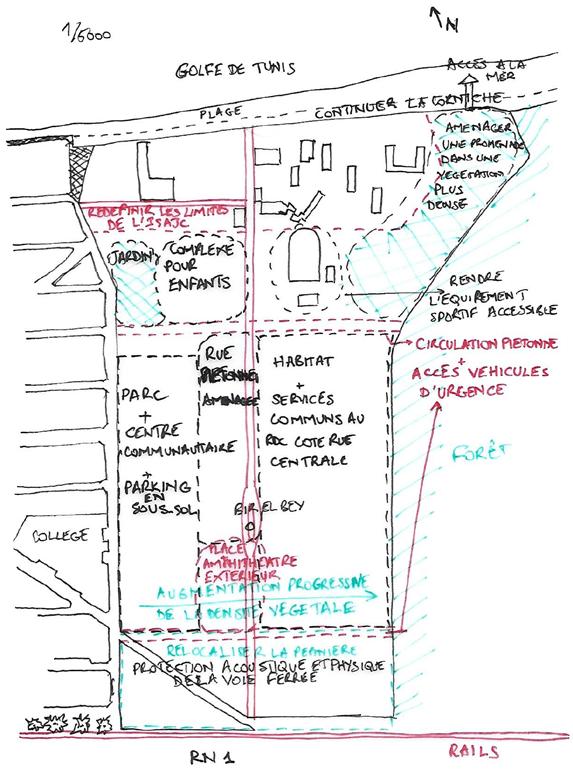

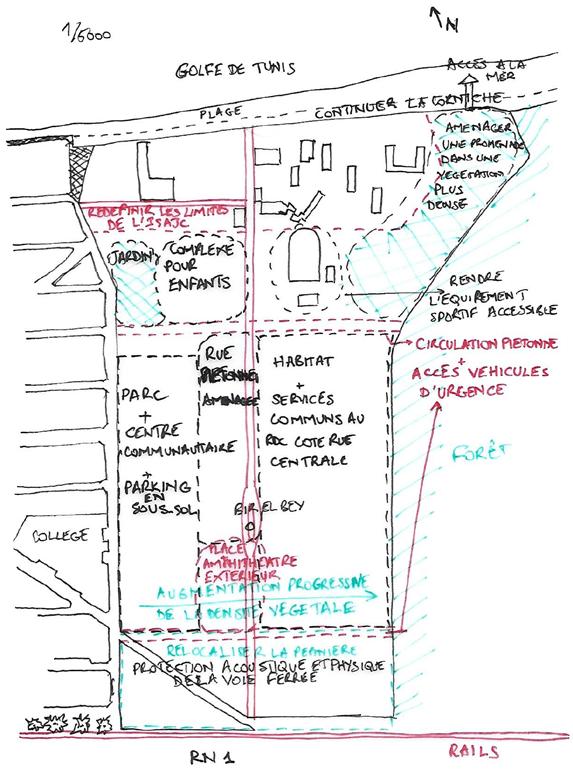

1. Le projet urbain

Dans la reflexion du projet, l’accent est mis sur les espaces publics et semi-publics, supports des interactions sociales, en leur donnant des qualités spatiales particulières et en les rendant appropriables par les habitants.

L’objectif est de renforcer la fierté d’appartenir au quartier, et la conception inclusive fera en sorte de renforcer l’esprit de communauté.

Les limites entre les différents espaces publics et privés sont floutées, pour encourager le rassemblement des membres de la communauté et nourrir ainsi l’esprit de communauté entre les usagers, dans la mesure où la séparation engendre le manque d’empathie. En effet, le quartier est un écosystème fonctionnant ensemble et non comme des projets architecturaux indépendants les uns des autres.

L’accent est mis sur l’espace public notamment les rues et les places, en accordant une attention particulière au ressenti des usagers à travers les ambiances. Le quartier est entièrement piéton, seuls les véhicules d’urgences peuvent accéder au terrain, ce qui permet aux enfants et aux personnes âgées de profiter de l’espace urbain. Les espaces semi-publics, tels que les cours intérieures à fonctions particulières, permettent de développer les relations de voisinage et d’échanger autour d’un intérêt commun.

103

Figure 65. BIG, place publique au Danemark (www.archdaily.com)

Figure 66. MVRDV, rue piétonne en France (www.mvrdv.nl)

Figure 67. MVRDV, aménagement d’un espace communautaire sous un pont en Inde (www.mvrdv.nl)

Mixité fonctionnelle :

→ Habitat : modulaire. Trois types de blocs s’organisant autour de cours centrales à fonctions différentes : aires de jeu, potagers gérés par les habitants, terrasses de cafés et restaurants.

→ Commerce de proximité : prévoir des espaces pour d’éventuels marchands, artistes ambulants ou fonctions temporaires à travers des installations éphémères. Exemple : fonctions pour la saison estivale, salon de coiffure éphémère permettant aux personnes ne pouvant pas se déplacer d’avoir accès à ce service, etc.

→ Complexe pour enfants : contenant à la fois une école primaire, une garderie et un espace d’activités extrascolaire telles que le théâtre, la musique etc. qui se feront en collaboration avec l’ISAJC. Les enseignants regrettent le manque de pratiques qu’ont

104

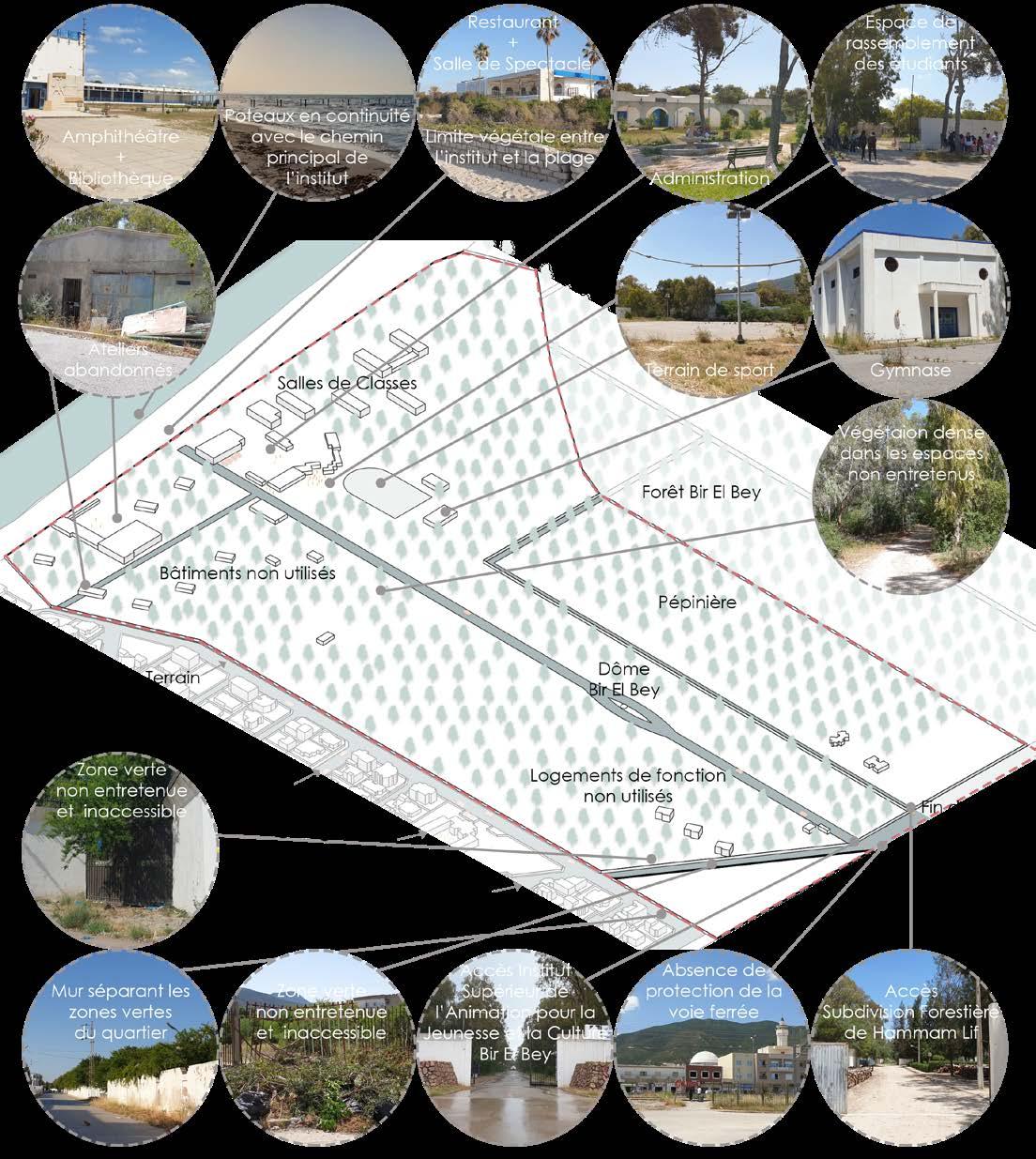

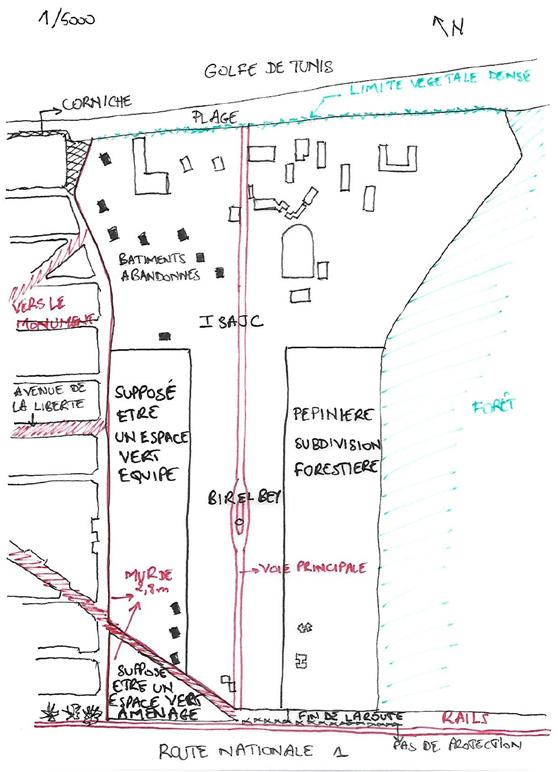

Figure 68. État actuel du terrain (Illustration de l’auteure)

les étudiants durant leurs études. Le centre peut offrir aux enfants la possibilité d’avoir accès à des activités culturelles et les étudiants peuvent leur apprendre en étant encadrés par leurs enseignants.

→ Tiers-lieux : permettant aux gens qui travaillent ou étudient de se retrouver dans une ambiance conviviale.

→ Des installations telles que des bibliothèques de rue, de l’équipement sportif, aires de jeux pour enfants, mobilier urbain pour favoriser l’appropriation des rues.

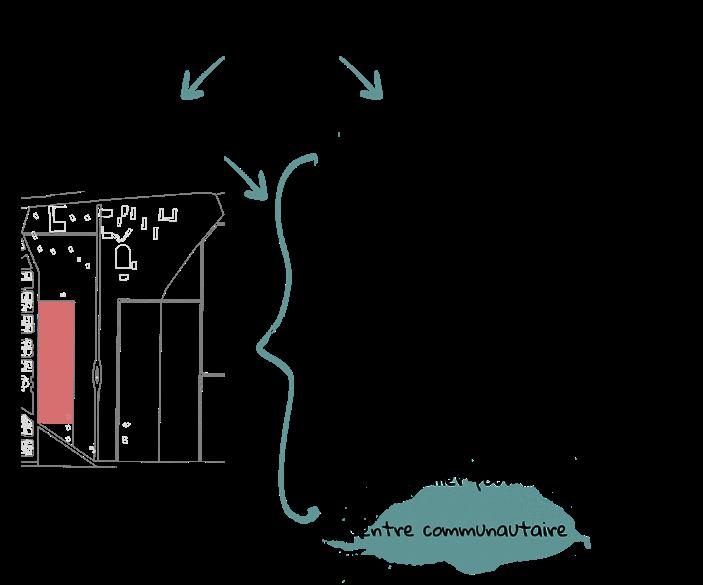

→ Investir la zone UVb, zone verte équipée, par la conception d’un parc abritant le centre communautaire, qui jouera le rôle de liaison entre le quartier existant et le quartier projeté.

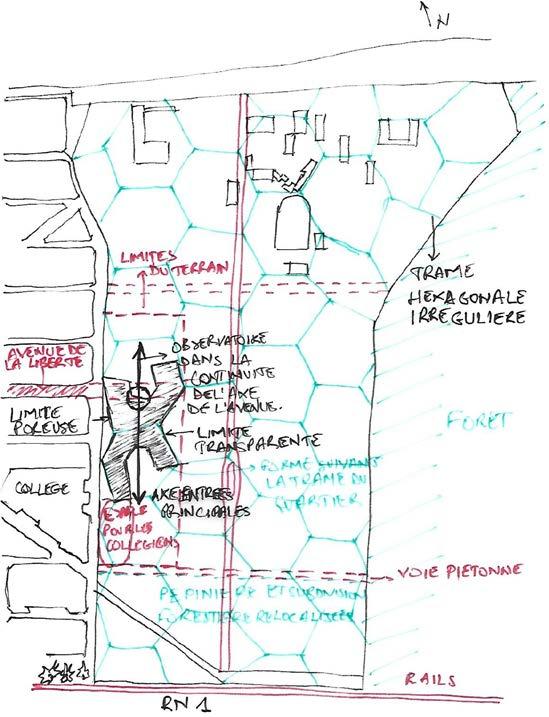

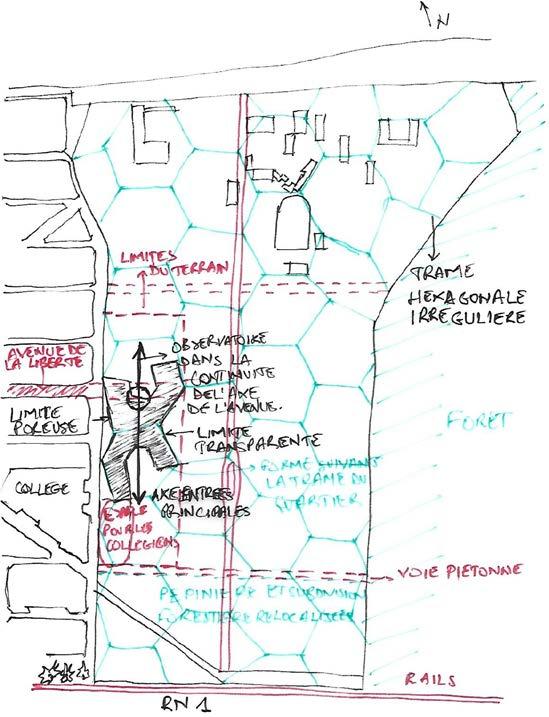

Pour la subdivision du terrain, une trame hexagonale irrégulière est employée, tout d’abord pour l’analogie entre tissu urbain et les tissus vivants, et ensuite parce que cette forme permet de recouvrir parfaitement le plan et donc d’économiser l’espace. Les retraits engendrés par la forme hexagonale permettent une appropriation unique de la rue puisqu’elles créent une délimitation virtuelle d’un espace que les usagers peuvent s’approprier sans gêner la circulation.

105

Figure 69. Organisation spatio-fonctionnelle du projet urbain (Illustration de l’auteure)

Figure 70. Esquisse du projet et trame du quartier (Illustration de l’auteure)

2. Le projet architectural

Il s’agit d’un centre communautaire, géré par les habitants, implanté au niveau du parc du quartier. A travers ses limites poreuses et transparentes il assure la continuité visuelle avec l’extérieur. La toiture du centre est en pente accessible et fait partie de la promenade du parc.

Espace culturel

Fonctions du centre communautaire

Espace de travail

Espace d’étude

Médiathèque

Ateliers d’arts

Auditorium

Espace de partage Salle principale polyvalente

Espace de détente

Espace de jeu

Espace nourriture

Espace de mouvement

Services

Cafétéria

Cuisine

Observatoire accessible par une rampe

Au niveau des circulations horizontales et verticales

Stockage

Sanitaires

Administration

106

Tableau 9. Fonctions du centre communautaire

CONCLUSION

CONCLUSION

Nous avons essayé de démontrer à travers ce mémoire d’architecture la possibilité d’agir sur l’espace et sa conception pour diminuer les inégalités sociales et inclure les minorités dans les espaces publics. En effet, les villes ne peuvent prospérer sans l’implication de la société qui les occupe, et cela ne peut être atteint si une partie de la communauté est exclue, c’est pour cela que la planification de l’espace public doit être effectuée avec beaucoup d’attention.

Afin de freiner la privatisation de l’espace, cause de l’individualisme exacerbant que connaît la société actuelle, les architectes doivent œuvrer pour tenter de diminuer la rigidité spatiale causée par l’abstraction des lois et la recherche du profit. Nous avons besoin de repenser les limites et de créer un espace plus humain rassemblant les différences et les mettant en valeur.

Cependant, on ne peut espérer obtenir des résultats immédiats, il faudra au moins une génération pour commencer à percevoir un changement dans le fond du comportement sociétal. C’est pour cela qu’il vaudrait mieux s’y mettre le plus tôt possible.

108

« La vie urbaine suppose rencontres, confrontations des différences, connaissance et reconnaissance réciproques (y compris dans l’affrontement idéologique et politique) des façons de vivre, des «patterns» qui coexistent dans la ville. »

109

Henri Lefebvre, Le droit à la ville, p.13

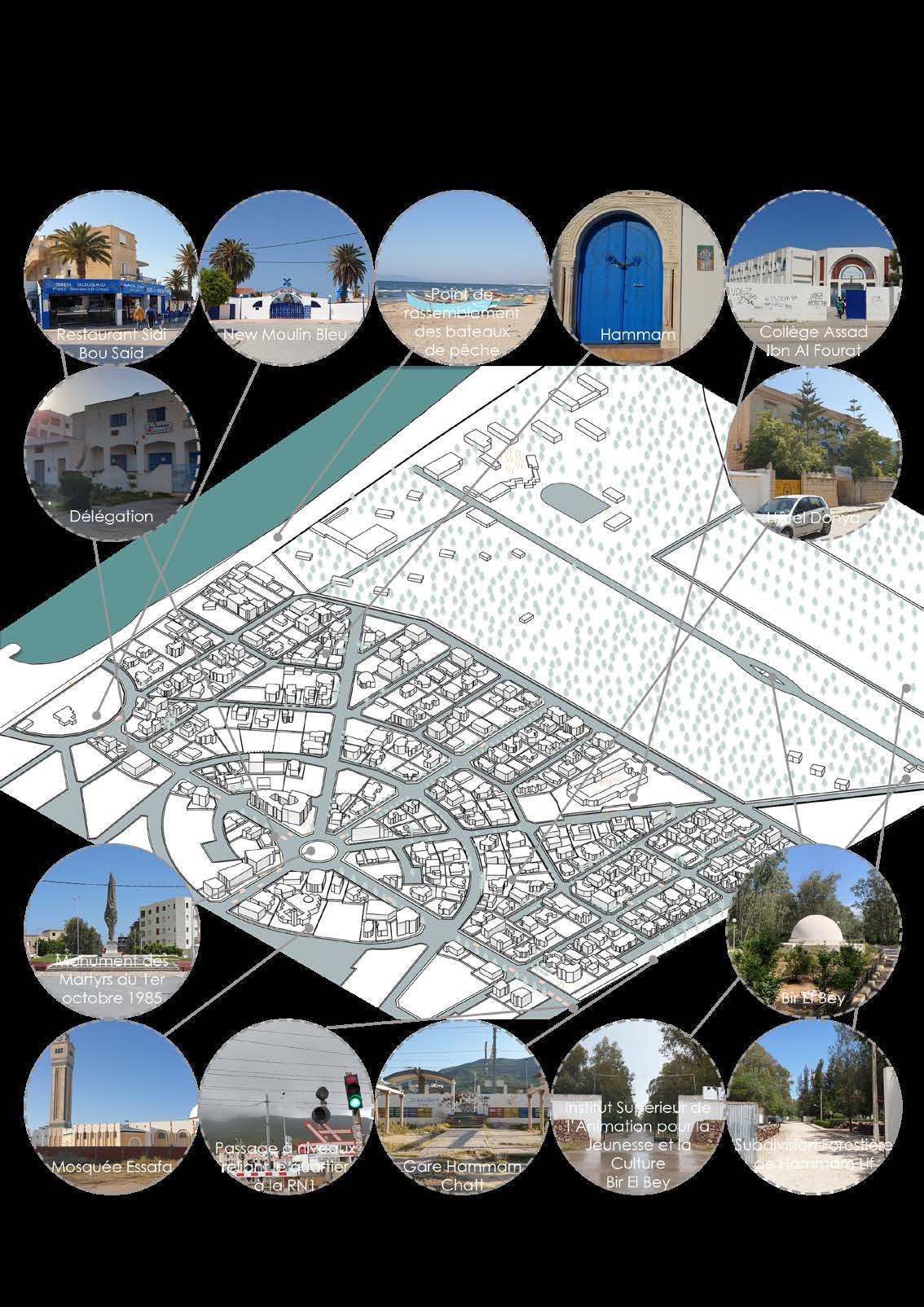

BIBLIOGRAPHIE

Livres :

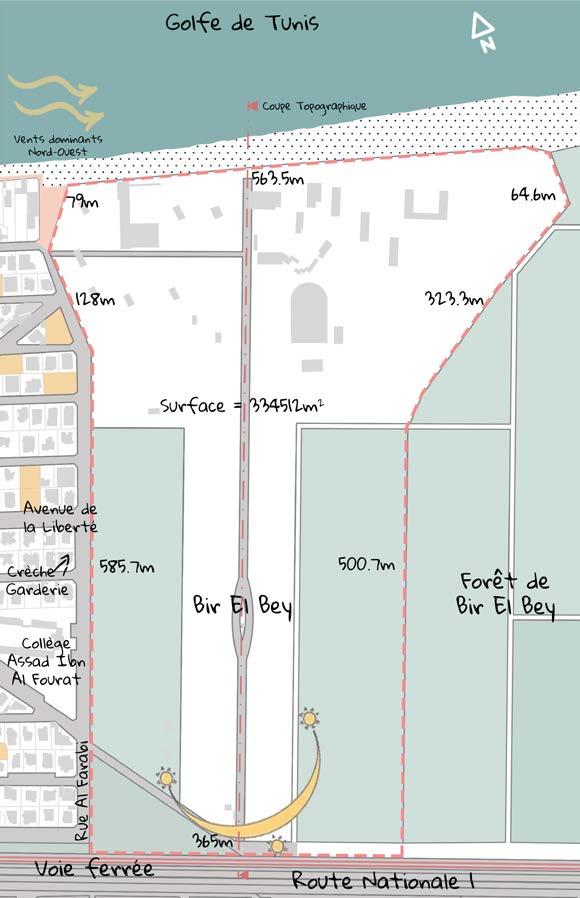

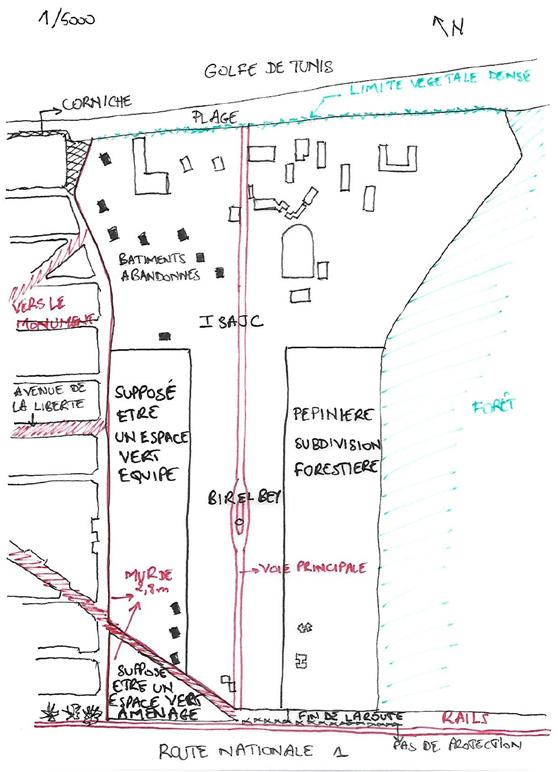

CALVINO, I. (1972). Les villes invisibles. Gallimard. 208 p.

CRIADO PEREZ, C. (2019). Femmes Invisibles : Comment le manque de données dessine un monde fait pour les hommes. First. 400 p.

DONNADIEU, B. (2002). L’apprentissage du regard : Leçons d’architecture de Dominique Spinetta. La Villette. 272p.

ECO, U. (1977). Comment écrire sa thèse. Flammarion. 352 p.

HEIDEGGER, M. (1954). « II » dans Essais et conférences (pp. 149-246). Gallimard. 351 p.

KRONENBURG, R. (2007). Flexible : Une architecture pour répondre au changement. Norma. 239 p.

LEFEBVRE, H. (1968). Le droit à la ville. Economica. 135 p.

PEREC, G. (1974). Espèces d’espaces. Galilée. 128p.

PIANO, R. (2004). La désobéissance de l’architecte. Arléa. 184 p.

PICON, A. (2005). Repenser les limites de l’architecture : un acte politique. Dans A. Thomine-Berrada & B. Bergdol (dirs.), Repenser les limites : l’architecture à travers l’espace, le temps et les disciplines (pp. 505-511). Publications de l’Institut national d’histoire de l’art. https://doi.org/10.4000/books. inha.2034

RICHIR, M. (1996). Phénoménologie et architecture. Dans C. YOUNÈS & M. MANGEMATIN (dirs.), Le philosophe chez l’architecte (pp. 43-57). Descartes & Cie. 189 p.

SERFATY-GARZON, P. (2003). Le Chez-soi : habitat et intimité. Dans M. SEGAUD, J. BRUN, J.-C. DRIANT (dirs.), Dictionnaire critique de l’habitat et du

110

logement (pp.65-69). Editions Armand Colin. http://www.perlaserfaty. net/texte7.htm

SITTE, C. (1889). L’Art de bâtir les villes : L’urbanisme selon ses fondements artistiques. Seuil. 190 p.

ZUMTHOR, P. (2008). Penser l’architecture. Birkhäuser. 112 p.

Articles, rapports et conférences :

AMMAR, L. (2019). Hammam Lif, naissance, essor et transformations d’une station thermale et balnéaire au sud de Tunis, 1880-1960. Al-Sabîl : Revue d’Histoire, d’Archéologie et d’Architecture Maghrébines [En ligne], (8). http://www.al-sabil.tn/?p=6064

AUGOYARD, J.-F. (2007). A comme Ambiance(s). Les Cahiers de la recherche architecturale et urbaine, 20/21, 33-37. https://hal.archives-ouvertes.fr/ hal-00978318/document

BARBEY, G. (1989). Vers une phénoménologie du chez-soi... Architecture et comportement, 5(2), 87-90. https://lasur.epfl.ch/wp-content/ uploads/2018/05/BARBEY_-Introduction_fr.pdf

BONNAUD, X. (2012). L’expérience architecturale. Les Cahiers de la recherche architecturale et urbaine, 26/27, 158-164. https://doi.org/10.4000/ crau.569

BOUQUET, B. (2015). L’inclusion approche socio-sémantique. Vie sociale, 3(11), 15 à 25. https://doi.org/10.3917/vsoc.153.0015

COSTES, L. (2015). Habiter autrement ? Socio-anthropologie, 32, 9-19. https:// doi.org/10.4000/socio-anthropologie.1859

DRIS, N. (2004). L’espace habité : Sens, usage, méthode. Travaux de l’Institut Géographique de Reims, 30(119-120), 177-185. https://doi.org/10.3406/ tigr.2004.1486

GRAUMANN, C.-F. (1989). Vers une phénoménologie de l’être chez-soi. Architecture et comportement, 5(2), 111-116. https://www.epfl.ch/labs/ lasur/wp-content/uploads/2018/05/GRAUMANN.pdf

111

HAGÈGE, G. (2011, 7 octobre). Société inclusive : un «projet» politique universel. Le Monde. https://www.lemonde.fr/idees/article/2011/10/07/societeinclusive-un-projet-politique-universel_1583219_3232.html

LARCENEUX, F. (2011). J’habite donc je suis. Etudes foncières, Compagnie d’édition foncière, 23-26. https://halshs.archives-ouvertes.fr/ halshs-00659877/document

LEBRUN, N. (2009, janvier). Cohésion et inclusion sociale : les concepts [Working paper, Série Cohésion sociale]. http://www.pourlasolidarite. eu/sites/default/files/publications/files/cohesionsociale_ cohesioninclusionlesconcepts.pdf

REYNAUD, A. (1971). La notion d’espace en géographie. Travaux de l’Institut Géographique de Reims, (5), 3-14. https://doi.org/10.3406/tigr.1971.926

SAUZET, M. (1989). La phénoménologie sensorielle comme référence du projet d’architecture. Architecture et comportement, 5(2), 153-160. https:// www.epfl.ch/labs/lasur/wp-content/uploads/2018/05/SAUZET.pdf

THEMINES, J.-F. (2013, 5 juillet). Habiter… [Conférence]. Université Toulouse Jean Jaurès. https://blogs.univ-tlse2.fr/apprendre-la-geographie/ files/2013/07/Themines_SD_L-Habiter-CR-Conference.pdf

VASSART, S. (2006). HABITER. Pensée plurielle, 2(12), 9-19. https://doi.org/10.3917/ pp.012.09

YOUNÈS, C. (2006). Limites, passages et transformations en jeu dans l’architecture. Revista de urbanismo, (15). https://web.uchile.cl/

Pages Internet :

ADAM, M. (2019, 18 fèvrier). Notion en débat : production de l’espace [en ligne]. Géoconfluences. Consulté le 20 septembre 2022 sur http:// geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/notiona-la-une/production-de-lespace

CNRTL. (s. d.). Différence. Dans Centre National des Ressources Textuelles et

112

Lexicales. Consulté le 25 juin 2022 sur https://www.cnrtl.fr/definition/ diff%C3%A9rence

CNRTL. (s. d.). Équité. Dans Centre National des Ressources Textuelles et Lexicales. Consulté le 19 avril 2022 sur https://www.cnrtl.fr/ definition/%C3%A9quit%C3%A9#

CNRTL. (s. d.). Espace. Dans Centre National des Ressources Textuelles et Lexicales. Consulté le 20 septembre 2022 sur https://www.cnrtl.fr/ definition/espace

CNRTL. (s. d.). Intégration. Dans Centre National des Ressources Textuelles et Lexicales. Consulté le 26 juin 2022 sur https://www.cnrtl.fr/definition/ int%C3%A9gration

CNRTL. (s. d.). Limite. Dans Centre National des Ressources Textuelles et Lexicales. Consulté le 04 octobre 2022 sur https://www.cnrtl.fr/definition/ limite

CNRTL. (s. d.). Phénoménologie. Dans Centre National des Ressources Textuelles et Lexicales. Consulté le 07 septembre 2022 sur https://www.cnrtl.fr/ definition/ph%C3%A9nom%C3%A9nologie

Commune Hammam Chatt. (s. d.). Page officielle. Dans Site officiel de la commune de Hammam Chatt. Consulté le 25 octobre 2022 sur http:// www.commune-hammam-chott.gov.tn/

Dictionnaire Juridique. (s. d.). Définition de Équité. Dans Le Dictionnaire Juridique en ligne. Consulté le 17 mai 2022 sur https://www.dictionnaire-juridique. com/definition/equite.php

Dictionnaire LeRobert. (s. d.). Équité. Dans Le Dictionnaire LeRobert en ligne Consulté le 19 avril 2022 sur https://dictionnaire.lerobert.com/definition/ equite

Dictionnaire LeRobert. (s. d.). Espace. Dans Le Dictionnaire LeRobert en ligne. Consulté le 20 septembre 2022 sur https://dictionnaire.lerobert.com/ definition/espace

Dictionnaire LeRobert. (s. d.). Inclusion. Dans Le Dictionnaire LeRobert en ligne. Consulté le 25 juin 2022 sur https://dictionnaire.lerobert.com/definition/

113

Géoconfluences. (s. d.). Urbanité. Dans Géoconfluences. Consulté le 25 juin 2022 sur http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/urbanite

Groupe Frontière, (2004, 29 octobre). La frontière, un objet spatial en mutation. [en ligne]. EspacesTemps. Consulté le 23 septembre 2022 sur https:// www.espacestemps.net/en/articles/la-frontiere-un-objet-spatial- enmutation/

KNEUBÜHLER, M. (2016, 20 octobre). Faites l’expérience de ces ambiances urbaines que je ne saurais définir. [en ligne]. EspacesTemps. Consulté le 09 septembre 2022 sur https://www.espacestemps.net/articles/faiteslexperience-de-ces-ambiances-urbaines-que-je-ne-saurais-definir/

Larousse. (s. d.). Abriter. Dans Le Dictionnaire Larousse en ligne. Consulté le 27 juillet 2022 sur https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/abriter/233

Larousse. (s. d.). Équité. Dans Le Dictionnaire Larousse en ligne. Consulté le 19 avril 2022 sur https://www.larousse.fr/dictionnaires/ francais/%C3%A9quit%C3%A9/30712

Larousse. (s. d.). Espace. Dans Le Dictionnaire Larousse en ligne. Consulté le 20 septembre 2022 sur https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/ espace/31013

Larousse. (s. d.). Flexibilité. Dans Le Dictionnaire Larousse en ligne. Consulté le 17 septembre 2022 sur https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/ flexibilit%C3%A9/34138

Larousse. (s. d.). Flexible. Dans Le Dictionnaire Larousse en ligne. Consulté le 17 septembre 2022 sur https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/ flexible/34139

Larousse. (s. d.). Habiter. Dans Le Dictionnaire Larousse en ligne. Consulté le 26 juillet 2022 sur https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/ habiter/38780

Larousse. (s. d.). Inclusion. Dans Le Dictionnaire Larousse en ligne. Consulté le 25 juin 2022 sur https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/ inclusion/42281

114 inclusion

Larousse. (s. d.). Insertion. Dans Le Dictionnaire Larousse en ligne. Consulté le 26 juin 2022 sur https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/ insertion/43331

Larousse. (s. d.). Limite. Dans Le Dictionnaire Larousse en ligne. Consulté le 04 octobre 2022 sur https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/ limite/47184

Larousse. (s. d.). Loger. Dans Le Dictionnaire Larousse en ligne. Consulté le 27 juillet 2022 sur https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/loger/47657

Larousse. (s. d.). Phénoménologie. Dans L’encyclopédie Larousse en ligne Consulté le 07 septembre 2022 sur https://www.larousse.fr/encyclopedie/ divers/ph%C3%A9nom%C3%A9nologie/79096

MOREL-BROCHET, A. (2008, 4 novembre). Un point sur l’habiter. Heidegger, et après… [en ligne]. EspacesTemps. Consulté le 18 juillet 2022 sur https:// www.espacestemps.net/articles/un-point-sur-habiter-heidegger-etapres/

Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture. (s. d.). Fiche thématique | Inclusion sociale. UNESCO. Consulté le 13 juin 2022 sur https://fr.unesco.org/fiche-inclusion-sociale

RECHAK, G. (2020, 8 septembre). Effet de seuil : pour les architectes, de l’épaisseur de la limite. Chroniques d’architecture. Consulté le 23 septembre 2022 sur https://chroniques-architecture.com/effet-de-seuilpour-les-architectes-de-lepaisseur-de-la-limite/

TAULELLE, F. (s. d.). Aménagement du territoire [en ligne]. Encyclopædia Universalis. Consulté le 18 avril 2022 sur https://www.universalis.fr/ encyclopedie/amenagement/

TUNC, A. (s. d.). Équité [en ligne]. Encyclopædia Universalis. Consulté le 18 avril 2022 sur https://www.universalis.fr/encyclopedie/equite/

WUHL, S. (s. d.). L’équité [en ligne]. simonwuhl. Consulté le 20 mai 2022 sur http://www.simonwuhl.org/24.html

Mémoires :

THIMONIER, C. & DEL VALLE, F.-X. (2019). Concevoir une architecture : Phénoménologie de la perception spatiale, [Mémoire de master, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne]. Issuu.com. https:// issuu.com/clemencethimonier/docs/concevoir_une_architecture_ lecture__4a33d666f0a70d

VANHELDER, A.-S. (2017). Le seuil : Le caractère public de l’espace privé [Mémoire de Master, Université Catholique de Louvain]. Issuu.com.

115

https://issuu.com/anne-sophie6/docs/tfe_version_finale

Vidéos :

MIGAYROU, F. (2018, 8 avril). Entretien avec Tadao Ando | Centre Pompidou [Vidéo]. Youtube. Entretien avec Tadao Ando | Centre Pompidou

Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable. (2014, 24 septembre). Fabriquer un tissu urbain contemporain : Conférence-débat autour de Christian de Portzamparc [Conférence]. Les matinées du CEGDD, Auditorium de la maison du barreau à Paris. Matinée du CGEDD : «Fabriquer un tissu urbain contemporain» avec C. de Portzamparc et D. Mangin, urbanistes architectes

116

TABLE DES FIGURES

117

Figure 1. Examen “juste” (marquetteeducator.wordpress.com) 27 Figure 2. Inégalité, égalité, équité, justice (onlinepublichealth.gwu.eduIllustration de l’auteure) ......................................................................................... 27 Figure 3. Photo d’un centre médical (Photo de l’auteure) ............................... 29 Figure 4. Photo d’une pharmacie (Photo de l’auteure) .................................... 29 Figure 5. Photo d’un immeuble à Avenue du Ghana (Photo de l’auteure) 29 Figure 6. Photo de l’Avenue Habib Bourguiba (© Nicolas Fauqué) ................. 29 Figure 7. Shigeru Ban, Curtain Wall House (www.architonic.com) ................... 33 Figure 8. Gerrit Rietveld, Rietveld Schroder House (www.archdaily.com) ....... 33 Figure 9. Santiago Calatrava, Pavillon UAE (architectural-photographer.eu) 33 Figure 10. Plan d’un Phalanstère de Charles Fourier (www.familistere.com) .. 37 Figure 11. La Cité radieuse de Le Corbusier (© Pascal Volpez) ........................ 37 Figure 12. Principe de la Cité Jardin d’Ebenezer Howard (www.researchgate. net) ........................................................................................................................... 37 Figure 13. Exemples d’appropriation de l’espace (Photos de l’auteure) 41 Figure 14. Le Corbusier, Cité Frugès (architecturalvisits.com) ........................... 42 Figure 15. Le Corbusier, Vue en perspective de la Cité Frugès (lecorbusierworldheritage.org) .................................................................................................. 42 Figure 16. Peter Zumthor, Maison Zumthor (Peter Zumthor, Penser l’architecture, p.25) .......................................................................................................................... 50 Figure 17. Herzog et De Meuron, extension du Musée MKM en Allemagne (divisare.com) 50 Figure 18. Exclusion, Ségrégation, Intégration, Inclusion (Analyse ASPH 2020Illustration de l’auteure) ......................................................................................... 55 Figure 19. Limite de la communication avec la rue depuis un immeuble (Jan Gehl, 2010, Pour des villes à échelle humaine) ................................................... 63 Figure 20. Exemples de dispositions spatiales génératrices de limites (Brigitte Donnadieu, 2002, L’apprentissage du regard) 64 Figure 21. Bab Jedid, l’une des portes reliant la Médina de Tunis à ses faubougs (Photo de l’auteure) 64 Figure 22. Porte ouvrant sur une skifa à la Médina de Tunis (photo de l’auteure) ................................................................................................................................... 68 Figure 23. Herman Hertzberger, De Overloop, Appropriation du seuil (www.

118 raweproject.com) ................................................................................................... 68 Figure 24. Enfants jouant dans un espace semi-public (entre-deux), dans le Pepys Estate à Londres (theculturetrip.com) ...................................................... 68 Figure 25. Frida Escobedo, Pavillon de l’été 2018 de la Serpentine Gallery, Londres (www.archdaily.com) 70 Figure 26. Vue aérienne de la ville de Vienne en Autriche (www.wien.info) .. 77 Figure 27. Couverture du Guide de la planification urbaine de la ville de Vienne. ................................................................................................................................... 77 Figure 28. Vue sur une façade, le jardin d’enfants et un espace de jeu du projet Frauen-Werk-Stadt I (www.theguardian.com)......................................... 80 Figure 29. Plans types des appartements flexibles du projet Frauen-Werk-Stadt, créés par l’architecte Elsa Prochazka (Guide de la planification urbaine de la ville de Vienne) 80 Figure 30. Vues sur le quartier d’Aspern (www.theguardian.com) ................... 80 Figure 31. Amélioration de l’accessibilité de la ville par la construction d’une rampe (fr.yelp.ca) ................................................................................................... 80 Figure 32. Amélioration de l’accessibilité de la ville par l’ajout d’un ascenseur (www.theguardian.com) ....................................................................................... 80 Figure 33. Vue aérienne de The Pelgromhof (www.percurazorg.nl) 81 Figure 34. Situation de The Pelgromhof (Google Earth - Illustration de l’auteure) ................................................................................................................................... 82 Figure 35. Plans présentant les fonctions du projet (www.vdwerf.nl - Illustration de l’auteure)............................................................................................................ 83 Figure 36. Plans présentant les circulations du projet (www.vdwerf.nl - Illustration de l’auteure) 83 Figure 37. Forme de The Pelgromhof (Google Earth - Illustration de l’auteure) 84 Figure 38. L’appatement à la livraison au client (www.vdwerf.nl) ................... 85 Figure 39. Forme organique des appatements (www.vdwerf.nl) ..................... 85 Figure 40. Axonométrie d’un appartement avant et après la subdivision de l’espace intérieur (www.vdwerf.nl) 85 Figure 41. Plans d’appatements types proposés par l’architecte (www.vdwerf. nl) .............................................................................................................................. 85 Figure 42. Vue sur la cour intérieure du bâtiment (www.vdwerf.nl) ................. 86 Figure 43. Toiture terrasse du premier étage (www.vdwerf.nl).......................... 86 Figure 44. Appropriation de la circulation extérieure par les habitants (www.

119 vdwerf.nl) ................................................................................................................. 86 Figure 45. Circulation donnant sur la cour intérieure du bâtiment (www.vdwerf. nl) .............................................................................................................................. 86 Figure 46. Bâtiment ouvert à son environnement (www.vdwerf.nl) 86 Figure 47. Vue aérienne de Ku.Be House of Culture and Movement (www. mvrdv.nl) .................................................................................................................. 87 Figure 48. Situation de Ku.Be House of Culture and Movement (Google EarthIllustration de l’auteure) ......................................................................................... 88 Figure 49. Genèse du projet (www.mvrdv.nl - Illustration de l’auteure) ........... 89 Figure 50. Plans et coupe du projet (www.archdaily.com - Illustration de l’auteure) 90 Figure 51. Différents types de circulation verticale (www.mvrdv.nl) ................ 91 Figure 52. Rapport du projet à son environnement (www.mvrdv.nl) ............... 91 Figure 53. Situation géographique (Illustration de l’auteure) ............................ 93 Figure 54. Carte de la zone en 1950 (www.al-sabil.tn) 95 Figure 55. Photo aérienne de l’opération Jambe de bois de 1985 (upload. wikimedia.org) ......................................................................................................... 95 Figure 56. Zonage de la ville (Illustration de l’auteure) ...................................... 95 Figure 57. Hiérarchie des voies (Illustration de l’auteure) 95 Figure 58. Accessibilité et délimitation du périmètre d’intervention (Illustration de l’auteure) 96 Figure 59. Points de repère du périmètre d’intervention (Illustration de l’auteure) ................................................................................................................................... 97 Figure 60. Coupes sur l’avenue principale et sur la rue longeant le terrain choisi (Illustration de l’auteure) ........................................................................................ 99 Figure 61. Composants du terrain (Illustration de l’auteure) 100 Figure 62. Coupe topographique sur le terrain (Google Earth - Illustration de l’auteure) ............................................................................................................... 100 Figure 63. Le terrain : limites, cotes, superficie (Illustration de l’auteure) ....... 101 Figure 64. Extrait du PAU de la zone (Municipalité de Hammam Chatt) ....... 101 Figure 65. BIG, place publique au Danemark (www.archdaily.com) 103 Figure 66. MVRDV, rue piétonne en France (www.mvrdv.nl) .......................... 103 Figure 67. MVRDV, aménagement d’un espace communautaire sous un pont en Inde (www.mvrdv.nl) ....................................................................................... 103 Figure 68. État actuel du terrain (Illustration de l’auteure)............................... 104

120

Figure 69. Organisation spatio-fonctionnelle du projet urbain (Illustration de l’auteure) ...............................................................................................................

105

Figure 70. Esquisse du projet et trame du quartier (Illustration de l’auteure) 105

TABLE DES TABLEAUX

121

Tableau 1. L’équité complète, corrige, humanise 28 Tableau 2. Caractéristiques de l’espace flexible ................................................ 32 Tableau 3. Le non-lieu ............................................................................................ 43 Tableau 4. Phénoménologie du lieu : manifestation et spatialité .................... 48 Tableau 5. Les modes de perception 48 Tableau 6. Les ambiances ..................................................................................... 49 Tableau 7. Rapport aux différences des étapes vers l’inclusion sociale.......... 55 Tableau 8. Tableau récapitulatif des concepts retenus .................................... 91 Tableau 9. Fonctions du centre communautaire 106

TABLE DES MATIÈRES

122

RemeRciements ������������������������������������������������������������������������������������ iv Résumé ����������������������������������������������������������������������������������������������� v AbstRAct �������������������������������������������������������������������������������������������� v AvAnt-pRopos ������������������������������������������������������������������������������������ ix INTRODUCTION ........................................................... 11 intRoduction ������������������������������������������������������������������������������������ 12 pRoblémAtique ���������������������������������������������������������������������������������� 14 méthodologie ��������������������������������������������������������������������������������� 16 PARTIE I : ..................................................................... 18 DU SOCIAL... ............................................................... 18 RAppoRt 1 : l’équité �������������������������������������������������������������������������� 23 1.Différentes définitions usuelles 23 2.Evolution dans l’Histoire 23 3.La notion d’équité dans différents domaines 25 3.1.Philosophie .................................................................................... 25 3.2.Droit ................................................................................................ 25 3.3.Politique ......................................................................................... 26 3.3.1.Aménagement du Territoire. ............................................... 26 3.3.2.Sociale. .................................................................................. 26 3.4.Éducation ...................................................................................... 27 4.Nuance entre équité et égalité .......................................................... 27 5.Dans la conception urbaine et architecturale 28 6.Quelques manifestations de l’iniquité dans l’espace public tunisien ................................................................................................................... 29 7.Transposition spatiale : le concept de flexibilité ............................... 30 7.1.Définition : ...................................................................................... 30 7.2.Caractéristiques : .......................................................................... 30 7.3.Spatialité : ...................................................................................... 32 RAppoRt 2 : l’hAbiteR ������������������������������������������������������������������������ 35 1.Définition ................................................................................................ 35 1.1.Définition usuelle ........................................................................... 35 1.2.L’habiter ......................................................................................... 35 1.3.Nuance entre habiter, loger et s’abriter.................................... 36 2.Évolution de l’habiter en tant que concept ..................................... 37 3.Espace habité, espace vécu 39 4.Appropriation de l’espace 40 5.Le chez-soi 43 6.Le lieu ..................................................................................................... 44

123 7.La phénoménologie en tant que concept spatial .......................... 44 7.1.Définition ........................................................................................ 45 7.2.Caractéristiques ............................................................................ 47 7.3.Concepts spatiaux ....................................................................... 48 RAppoRt 3 : l’inclusion sociAle �������������������������������������������������������� 53 1.Définition ................................................................................................ 53 1.1.Inclusion ......................................................................................... 53 1.2.Inclusion sociale ............................................................................ 53 1.3.Nuance entre inclusion, intégration et insertion 54 2.Différence, source de richesse 55 3.Urbanité et cohésion sociale 58 4.Effet sur la conception des espaces publics : la notion de limites . 62 4.1.Définition et concepts associés .................................................. 64 4.1.1.Frontières. .............................................................................. 65 4.1.2.Limites. ................................................................................... 65 4.1.3.Seuil. ....................................................................................... 66 4.1.4.Entre-deux. ............................................................................ 68 4.2.Spatialité ........................................................................................ 70 synthèse ������������������������������������������������������������������������������������������� 72 PARTIE II : .................................................................... 74 ...AU SPATIAL .............................................................. 74 étApe 1 : les pRojets de RéféRence ������������������������������������������������������� 77 1.« Gender Mainstreaming »................................................................... 77 1.1.Présentation du projet ................................................................. 77 1.2.Intérêt du Gender Mainstreaming.............................................. 78 1.3.Usagers 79 1.4.Exemples de projets 79 2.The Pelgromhof 81 2.1.Présentation du projet 81 2.2.Intérêt de la référence................................................................. 81 2.3.Situation ......................................................................................... 81 2.4. . Fonctionnalité ............................................................................. 82 2.5.Forme ............................................................................................. 84 2.6.Spatialité ........................................................................................ 86 3.Ku.Be House of Culture and Movement ............................................ 87 3.1.Présentation du projet ................................................................ 87 3.2.Intérêt de la référence 87 3.3.Situation 88 3.4.Forme ............................................................................................. 88 3.5.Fonctionnalité ............................................................................... 89 3.6.Spatialité ....................................................................................... 90 étApe 2 : le contexte d’inteRvention ��������������������������������������������������� 93 1.Situation ................................................................................................. 93 2.Choix du site .......................................................................................... 94

124 3.Aperçu historique ................................................................................. 94 4.Analyse .................................................................................................. 95 4.1.Échelle de la ville .......................................................................... 95 4.2.Échelle du périmètre d’intervention ......................................... 96 4.3.Échelle du terrain 100 étApe 3 : le pRojet �������������������������������������������������������������������������� 103 1.Le projet urbain ................................................................................... 103 2.Le projet architectural........................................................................ 106 CONCLUSION ........................................................... 107 conclusion ����������������������������������������������������������������������������������� 108 bibliogRAphie ���������������������������������������������������������������������������������� 110

125

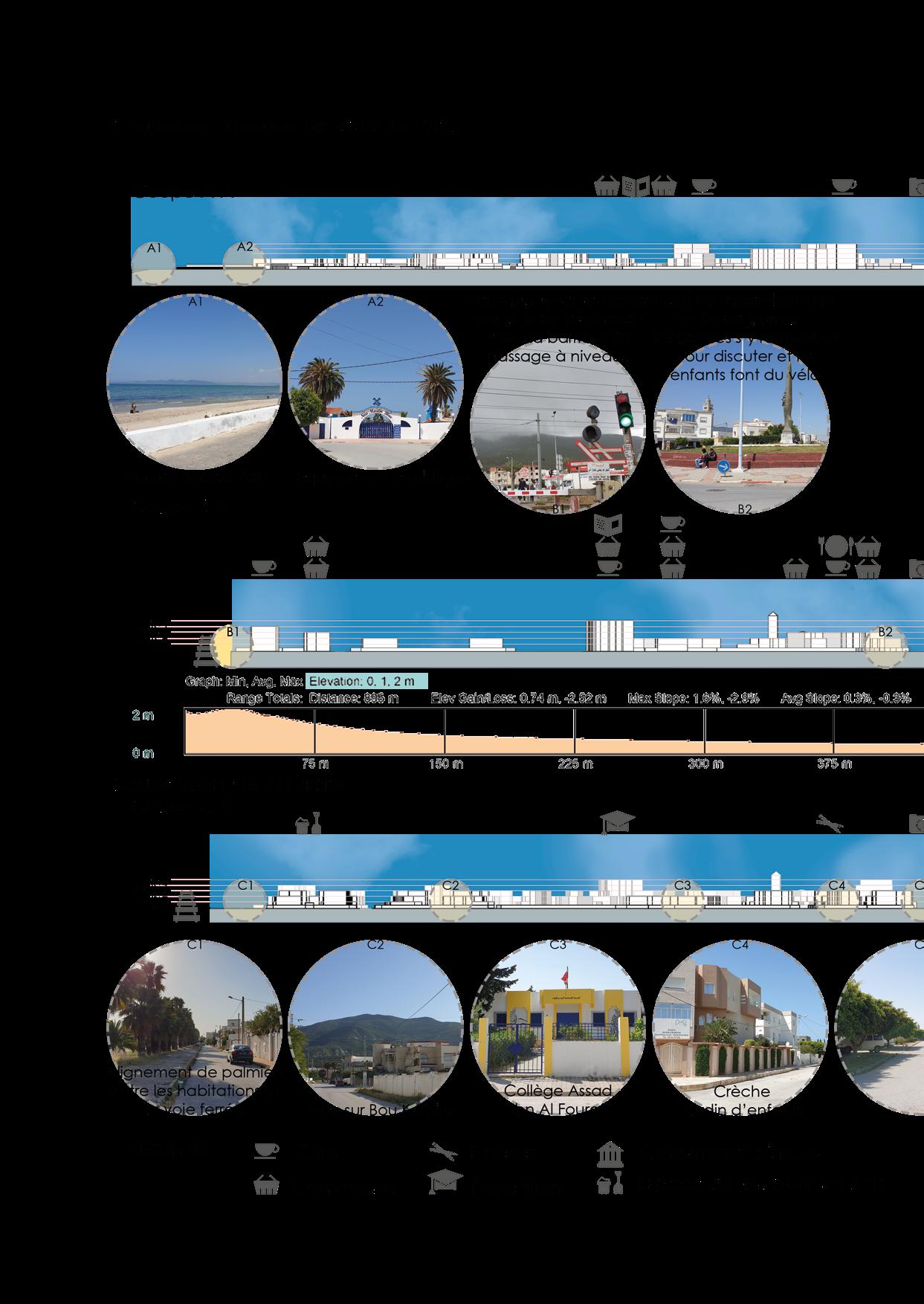

Figure 60. Coupes sur l’avenue principale et sur la rue longeant le terrain choisi (Illustration de l’auteure)

Figure 60. Coupes sur l’avenue principale et sur la rue longeant le terrain choisi (Illustration de l’auteure)