Diffusion ACTES SUD

Août septembre 2023

Août septembre 2023

TOUS LES VISUELS PRESENTÉS DANS CE DOCUMENT SONT PROVISOIRES & PEUVENT NE

PAS REFLÉTER LA FINALITÉ DES PROJETS ÉDITORIAUX

Les visuels qui n’apparaissent pas sont toujours en cours de développement

Regards croisés sur la finance durable

Dominique Bourg et Philippe Zaouati Entretien mené par Anne-Cécile BrasComment la finance, de simple outil qui facilite le commerce, est-elle devenue, ces cinquante dernières années, le mastodonte que l’on connaît, déconnecté de toute réalité matérielle ? Aristote, premier philosophe de l’économie, alertait déjà sur la différence entre l’échange économique de biens et l’échange chrématistique, c’est-à-dire le commerce dans le seul but d’accumuler le plus d’argent possible. Avec l’invention de la monnaie est née la tentation de la démesure, de l’enrichissement infini et de la toute-puissance qui lui est associée. À tel point que l’on est en droit de se demander qui, du pouvoir politique ou du pouvoir économique, est véritablement aux manettes aujourd’hui.

Croissance et finance s’autoalimentent dans un mouvement perpétuel que rien ne semble pouvoir arrêter. Pourtant, si les zéros peuvent s’ajouter à l’infini sur les écrans des traders, les ressources de la planète sont, elles, limitées. Devant l’urgence écologique, la finance peut-elle jouer un autre rôle que celui du pompier pyromane ? Si l’ambition sincère de la finance durable est de dépasser le greenwashing pour atteindre les objectifs du développement durable, en a-t-elle réellement les capacités ? Quels sont ses outils pour y parvenir ?

Le financier met en garde : “Nous ne pouvons pas nous contenter de discuter entre professionnels de la façon d’utiliser tel ou tel critère environnemental et social pour sélectionner nos investissements. Si on ne parvient pas à « dézoomer » en adoptant une réflexion un peu plus macroéconomique, on devient des techniciens qui parlons à d’autres techniciens. C’est à mon avis le danger principal de la généralisation de la finance durable que l’on observe aujourd’hui.” Qu’en pense le philosophe ? La prise de recul est effectivement nécessaire et il est intéressant de remettre en perspective les ambitions de l’homme depuis le mécanocène, pour mieux comprendre ce qui l’a conduit à cette obsession d’aller toujours plus vite, plus loin, plus fort : “Avec l’avènement de la physique mécaniste moderne, le monde finit par apparaître comme un simple agrégat de particules distribuées de façon continue. […] Déchue du statut de déesse à celui de pure matière, la nature n’aura d’autre vocation que celle de ressource vouée à une exploitation sans fin, de ressource destinée à la création de valeur économique via le travail humain.” Il paraît dès lors urgent de redonner sa primauté au vivant. Mais alors que le réchauffement climatique est déjà en marche, la question de l’action juste se pose : faut-il se radicaliser ou est-il finalement plus pertinent de réformer le système en place ?

À travers leur échange, Dominique Bourg et Philippe Zaouati brossent un état des lieux sans concession du système financier actuel et de sa capacité à faire évoluer l’économie dans le bon sens. Avec une certitude commune :

Points forts

• Un décryptage de qualité des enjeux de la finance contemporaine.

• Des prises de position sur la nouvelle réglementation européenne.

• Deux auteurs très impliqués dans le débat écologique.

• Parution au moment du festival Agir pour le vivant, fin août à Arles.

Philosophe francosuisse, Dominique Bourg est professeur honoraire à l’université de Lausanne. Spécialiste des questions de durabilité et de démocratie écologique, il a fait partie de la commission Coppens qui a préparé la charte de l’environnement en 2005, et a présidé le conseil scientifique de la Fondation Nicolas-Hulot pour la nature et l’homme. Il a publié de nombreux articles et livres, dont Primauté de vivant (Puf, 2021) avec Sophie Swaton, et Science et prudence (Puf, 2022) avec Nicolas Bouleau.

Diplômé de l’École nationale de la statistique et de l’administration économique, Philippe Zaouati est le fondateur de Mirova, société de gestion d’actifs reconnue comme l’un des pionniers de la finance verte et durable. Fortement impliqué dans le débat public, il a contribué à la création de labels et de normes de transparence sur le climat, et a été membre du Groupe d’experts de haut niveau européen (hleg) sur la finance durable. Auteur d’essais et de romans, il intervient dans plusieurs écoles et universités.

“Même si nous pensons la catastrophe inéluctable, nous devons continuer à agir.”

Raphael Liogier

Raphael Liogier

Voici un livre profondément original et qui fera sans doute date. Raphaël Liogier y démontre que ce n’est pas tant la modernité, que d’aucun n’ont de cesse de décrire, qui est la cause de nos divers effondrements (sociaux, psychique ou civilisationnelle) mais a l’inverse la trahison de sa promesse. Considérant l’originalité et la force de son aperçu, Khaos suscitera, a n’en pas douter, de très nombreux débats.

Couvertureprovisoire

La modernité qui nous exhorte au 18e siècle à nous affranchir de toutes les tutelles est une promesse si radicale, une ouverture si immense, si difficile à supporter qu’elle a été immédiatement trahie et dégradée. Quelle est la nature de cette promesse initiale ? Pourquoi, par qui, et dans quelles conditions cette promesse a-t-elle été trahie et détournée ? En quoi et pourquoi cette promesse pourrait-elle encore être tenue ? Et surtout en quoi et pourquoi il est plus urgent que jamais de tenir enfin cette promesse ?

Il se pourrait bien que les réponses à ces questions permettent de sortir d’un grand nombre des impasses contemporaines. Pour n’en citer que quelques-unes parmi des centaines : les fausses controverses politiques, scientifiques et éthiques, stériles et profondément toxiques, entre universalisme et communautarisme, entre modernité et postmodernité, entre progressisme et conservatisme, entre priorités écologiques et priorités technologiques, entre laïcité et religion, entre liberté et égalité, entre efficacité et équité, entre subjectivité et objectivité, entre diversité et unité. Les confusions sur les théories du genre, les théories queer et trans, les théories décoloniales, le wokisme, le féminisme, face à l’Intelligence artificielle, les manipulations génétiques, l’immortalisation et l’augmentation humaine, se ramènent toutes d’une manière ou d’une autre à l’incompréhension du sens réel de la modernité.

Depuis une vingtaine d’années RaphaëlLiogierexploredansses ouvrages les mutations de l’identité humaine. Il est notammentl’auteurauxéditions Les Liens qui libèrent de Sans emploi. Condition de l’homme postindustriel et de Descente au cœurdumâle.

Parution : août 2023

ISBN : 979-10-209-2093-5

Prix : 22 €

ESSAI

13,5 × 21,5 CM

272 PAGES

PRIX PRÉVISIONNEL

23 €

MISE EN VENTE

23 AOÛT 2023

978-2-330-18165-9

-:HSMDNA=V]V[Z^:

“

Traduit de l’anglais par Béatrice Marie

Antidote au désespoir et feuille de route pour temps très incertains, Earth for All est le pendant du célèbre rapport Meadows, Les Limites à la croissance, commandé par le Club de Rome en 1972. Cinquante ans après, toujours sous l’égide du Club de Rome, un groupe de scientifiques et d’économistes de premier plan propose deux scénarios et cinq changements de cap radicaux pour parvenir, en une seule génération, à un état de prospérité partagée sur la Terre.

Earth for All démontre de manière concluante que l’avenir de l’humanité sur une planète vivable dépendra de la réduction drastique des inégalités socio-économiques et d’une répartition plus équitable des richesses et du pouvoir. Il constitue une lecture essentielle sur le long chemin qui nous mènera vers une société où la Terre est à tous et pour tous.”

Thomas Pikettyu La notoriété du Club de Rome, réputé pour la qualité de son expertise.

u La force de conviction qui porte le livre et un appel à l’action qui tranche avec la noirceur de la collapsologie ambiante.

u Un ouvrage de prospective qui se montre très convaincant. Ni anxiogène ni idéologique.

u La rigueur scientifique (des graphiques indispensables pour asseoir le propos) ; la vocation pédagogique : un souci constant du lecteur (un peu de technicité mais pas trop ; clarté d’exposition de la méthode utilisée) ; une mise en récit réussie et un ton alerte.

u Dernière version, la plus urgente et la plus rigoureusement étayée, des scénarios issus de la science des systèmes.

u L’ouvrage paraît dans onze langues (à ce jour).

« Questions de société »

Sandrine Dixson-Declève, docteure en sciences de l’environnement, spécialisée dans les politiques publiques, est présidente de Club de Rome et responsable du projet Earth for All.

Owen Gaffney est analyste en matière de développement durable à l’échelle mondiale.

Jayati Ghosh est professeure d’économie à l’université du Massachusets (Boston) et à l’université Jawaharlal Nehru (New Delhi).

Jorgen Randers est professeur de stratégie climatique à la BI Norwegian Business School (Oslo).

Johan Rockström est co-directeur de l’institut de recherche de Potsdam (Allemagne) sur les effets du changement climatique et professeur à l’université de Stockholm. Il est internationalement connu pour son travail pionnier de formalisation des neuf limites planétaires, qui sert aujourd’hui de référence scientifique dans le monde entier.

Le projet Earth for All a débuté en 2020. Une équipe internationale de scientifiques, d’économistes et d’experts pluridisciplinaires a planché sur les possibilités de mondes alternatifs. Ils ont exploré, grâce à un modèle de dynamique des systèmes baptisé Earth for All, un large éventail d’hypothèses (qui tiennent compte du comportement humain, du développement technologique, de la croissance économique, de la production alimentaire, etc.) et leurs conséquences sur la biosphère et le climat au cours du xxie siècle.

Ils ont travaillé à partir de deux scénarios – trop peu, trop tard et le saut de géant – et cinq changements de cap visant à réduire substantiellement les risques d’effondrement :

1. mettre fin à la pauvreté ;

2. s’attaquer aux inégalités flagrantes ;

3. émanciper les femmes ;

5. opérer une transition vers l’énergie propre. Le modèle Earth for All a permis de connecter les diverses actions entre elles et d’évaluer si, ensemble, elles créent une dynamique économique qui engage très rapidement l’économie mondiale sur une voie résiliente. Résultat : ces cinq changements de cap pourraient faire disparaître la pauvreté absolue vers 2050, à condition que la prochaine décennie connaisse la transformation économique la plus rapide de l’Histoire. Une transformation plus importante que le plan Marshall, la Révolution verte, les mouvements anticoloniaux qui ont conduit à l’indépendance des nations, les mouvements pour les droits civiques, la conquête de la Lune, le miracle économique chinois des trente dernières années. C’est tout cela à la fois… et plus encore. Un défi que ce livre relève : ses auteurs nous prouvent que c’est faisable.

Per Espen Stoknes est psychologue et économiste. « Questions de société

4. assainir notre système alimentaire au bénéfice de la santé humaine, animale et de celle des écosystèmes ;

Le Manuel de la grande transition, un indispensable pour penser et agir face aux bouleversements actuels. Grande thématique par grande thématique, cet ouvrage propose un socle de connaissances et de compétences issues de différentes disciplines pour appréhender les grands enjeux scientifiques, économiques, éthiques, juridiques et politiques.

Pour la première fois, un collectif d’environ soixante-dix enseignants-chercheurs, issu d’une grande variété de domaines (environnement, sciences du vivant, biologique ou physique, économie, droit, gestion, philosophie, santé, sociologie, sciences politiques) s’est réunie pour réaliser le manuel de la « Grande transition ».

Car la Grande transition ne touche pas simplement l’environnement ou l’économie comme il est de coutume de le penser mais le cœur même de nos représentations et donc tous les domaines du savoir. Plusieurs experts ont été également consultés : Dominique Bourg, Gaël Giraud, Alain Grandjean, Catherine Larrère, Marc Dufumier, Jean Jouzel. L’ouvrage expose ainsi dans un langage clair et accessible les processus impliqués dans le réchauffement climatique et la dégradation du vivant, mais aussi les différentes responsabilités des acteurs, le creusement des inégalités environnementales ou encore les mécanismes financiers qui en sont l’une des causes.

Remise en vente : août 2022

ISBN : 979-10-209-0906-0

Prix : 24,50 €

Au-delà de la seule description des faits, il identifie des leviers d’action individuels et collectifs : réorganisation sociale du travail, mesures économiques, transformations des modes de vie et des façons de produire (agroécologie, permaculture, etc.).

Le Campus de la Transition est un lieu d’enseignement, de recherche et d’expérimentation créé en 2018 par un collectif d’enseignants-chercheurs, d’entrepreneurs et d’étudiants réunis par une volonté commune : « Promouvoir une transition écologique, économique et humaniste, à l’échelle des enjeux qui bouleversent notre siècle. » Le Campus de la Transition innove radicalement dans les contenus de ses enseignements, mais aussi dans la manière de les enseigner. L’expérience de l’apprenant se poursuit bien au-delà du seuil de « l’amphi ». Les enjeux d’une transition écologique concernent autant nos têtes que nos cœurs et nos corps.

Traduit de l’allemand par Olivier Mannoni.

30 août 2023

11 × 17 cm

112 pages 10,00 €

ISBN : 978-2-228-93390-2

L’histoire de l’humanité, c’est l’histoire de nos diverses utilisations du feu depuis la préhistoire jusqu’à aujourd’hui. Et autant le dire tout de suite, c’est une catastrophe.

Ҍ Sloterdijk poursuit avec Bruno Latour (mort il y a un an) l’échange intellectuel, critique et amical qu’ils eurent pendant des années.

Ҍ Une pensée stimulante sur la catastrophe écologique que nous affrontons.

La crise environnementale et énergétique a débuté quand le feu et le travail humain ont fusionné. La preuve avec cette fresque des rapports économiques de l’être humain avec le feu, depuis la préhistoire jusqu’à l’anthropocène, des chasseurs-cueilleurs à la fusion nucléaire, des premiers gaspillages des ressources de surface – animales (extinction d’espèces chassées massivement)

et végétales (feux de forêts) – jusqu’à celui des ressources souterraines (charbon, lignite, pétrole), en passant par l’hyperconsommation actuelle, la fin possible de la reproduction humaine, et les solutions latouriennes pour tenter d’arrêter la « catastrophe ». Comme d’habitude avec Sloterdijk, c’est brillant, érudit, parfois surprenant, toujours stimulant.

Actu A lité

Ҍ 1er anniversaire de la mort de Bruno Latour le 9 octobre.

Peter Sloterdijk est l’un des plus importants philosophes d’Europe. Il est notamment l’auteur, chez Payot, d’un essai sur notre nouveau rapport au passé et à la transmission de l’expérience : Après nous le déluge, et récemment de Gris : une théorie politique des couleurs.

éGAleMent

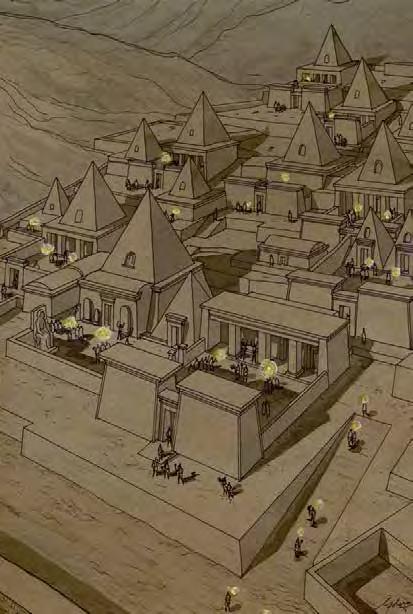

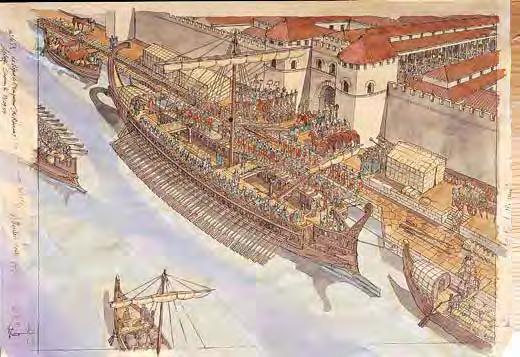

250 illustrations en couleur isbn : 978-2-330-18137-6

[Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée]

Aude Gros de Beler

Jean-Claude Golvin

Voyager à travers l’Égypte ancienne en regardant les villes, les temples ou les pyramides tels qu’ils étaient au temps de leur splendeur devient un rêve accessible. Ce guide offre la combinaison unique du talent de Jean-Claude Golvin, premier spécialiste au monde de la restitution par l’image des grands sites de l’Antiquité, et des connaissances de l’égyptologue Aude Gros de Beler, pour un guide à la fois savant et superbement illustré. Si les magnifiques aquarelles nous présentent les sites au temps des pharaons, l’ouvrage, dans un souci de précision archéologique, propose également des plans des tombes et des temples, des cartes, des photographies de l’intérieur des sépultures (civiles et royales), au total plus de deux cent cinquante images pour illustrer le propos. Le guide permet ainsi d’appréhender clairement les sites anciens, et de constituer une base solide de connaissances avant même d’être sur place, puis d’accompagner de manière circonstanciée les excursions. En plus de la description détaillée des sites, un texte les replace dans leur contexte religieux, économique et historique, et des conseils de visite sont donnés pour chaque lieu visité.

Cet ouvrage constitue le compagnon indispensable du voyageur désireux de comprendre le secret des vestiges qui, souvent dénaturés par le temps, s’offrent sous un jour nouveau à ses yeux.

Jean-Claude Golvin est architecte dplg et directeur de recherche au cnrs. Il a dirigé pendant dix ans le Centre franco-égyptien de Karnak. Il est l’auteur de très nombreux ouvrages, notamment la série des “Voyages” aux éditions Errance & Picard.

Aude Gros de Beler est égyptologue, chargée de cours à la faculté Vauban (Nîmes), éditrice aux éditions Actes Sud.

Elle a écrit une quinzaine d’ouvrages sur l’Égypte (jeunesse et adulte).

Tous deux sont coauteurs de L’Antiquité retrouvée (Errance, 2023, 5e édition).

Points forts

• Un guide complet, par une autrice égyptologue qui a travaillé sur les sites pendant de nombreuses années.

• Une invitation au voyage avant même d’être arrivé sur place.

• Les aquarelles de Jean-Claude Golvin, ainsi que de nombreux éléments d’iconographie (plans, cartes), pour un ouvrage précis et esthétique.

Mots clés

• Égypte – Archéologie – Temples – Voyage – Guide –Aquarelles

du sanctuaire 12. Lac artificiel 13. Écuries et hangars pour les chars 14. Temple de la XVIIIe dynastie, dit temple “des Thoutmosis” 15. Lac sacré 16. Bosquet 17. Constructions administratives 18. Habitations et locaux réservés aux prêtres 19. Rempart bastionné en brique crue

Très bel ensemble d’édifices, le mieux conservé des sanctuaires de ce type sur la rive ouest de Thèbes ; certaines parties, notamment les plafonds, linteaux et portiques de la deuxième cour, possèdent encore leurs couleurs d’origine. Demander au gardien de monter dans le “migdol” (pavillon royal) qui présente des scènes aussi originales que charmantes et ne pas oublier de faire le tour du temple car les murs extérieurs sont parfois ornés de scènes grandioses: en témoigne, sur le revers du premier pylône, la célèbre chasse aux taureaux sauvages conduite par le roi lui-même.

La reconstitution montre comment, sous le règne de Ramsès III, s’organisait le site de Medinet Habou. Parmi les structures qui apparaissent sur le dessin, certaines ont disparu et d’autres restent visibles, entières ou fragmentaires.

On arrive à Medinet Habou par un canal artificiel reliant le Nil à un débarcadère (1) dominé par une tribune permettant d’accéder, par deux volées de marches, aux bateaux amarrés le long des quais. Construite dans l’axe du temple, cette tribune rejoint une première porte percée dans un mur en pierre de taille, de faible hauteur et non bastionné, entourant l’ensemble des édifices cultuels et faisant office d’enceinte extérieure (2). À mi-course, sa face nord accuse un changement d’orientation de quelques degrés à cause de la présence du temple funéraire voisin (3), construit par Ay et Horemheb à la fin de la XVIIIe dynastie. À peine quelques mètres séparent le muret extérieur de l’enceinte intermédiaire (4). Celle-ci, construite en brique crue, culmine à 20m de hauteur et s’inspire de modèles profondément asiatiques. Et pour cause: lors de ses campagnes en Syrie et en Palestine, largement représentées sur les parois de son sanctuaire, Ramsès III n’a cessé de côtoyer ce type de rempart avec chemin de ronde, tourelles, créneaux et portes fortifiées. À Medinet Habou, tous ces éléments apparaissent, y compris les fameuses tours de garde, couramment désignées sous le terme sémitique de “migdols” (5 et 6).

Seul celui situé à l’est (5) est bien conservé: il marque l’entrée du temple de Medinet Habou. Il devait en exister un équivalent à l’ouest (6), mais il n’en reste plus rien. La présence d’une telle construction dans le temple funéraire de Ramsès III doit être interprétée comme une porte d’entrée triomphale devant rappeler la victoire de Pharaon sur les peuples étrangers. En effet, les décors extérieurs présentent de nombreuses scènes où le roi, en taille héroïque, exécute des captifs devant les divinités du panthéon égyptien. De même, chaque tour est ornée d’une file de sept prisonniers ligotés qui symbolisent les ennemis héréditaires de l’Égypte. Ainsi, lorsque l’on pénètre à l’intérieur de la forteresse, composée de pièces réparties sur deux étages, on est surpris par le changement total de registre iconographique. Ici, ni sacrifices, ni guerres, ni victoires, ni pharaons glorieux. Les reliefs sont aimables et présentent le

Medinet Habouroi, confortablement installé, qui se restaure, respire des fleurs ou joue au senet (sorte de jeu de dames) avec ses filles. Sans doute ces images doivent-elles nous éclairer sur la réelle fonction de ce bâtiment qui, en fait, devait servir de lieu de détente où, à l’occasion, le roi venait se reposer, se distraire ou se restaurer en compagnie de ses courtisans, de sa proche famille ou des femmes du harem.

“Migdol ouest” (détruit)

Campagne en Nubie

Calendrier des fêtes

Sanctuaire (détérioré)

Plan du temple de Ramsès III à Medinet Habou.

Première campagne en Libye Campagne contre les Peuples de la Mer, an 8

Fête de Sokaris (registre supérieur)

Palais royal Chapelles des Divines Adoratrices

2e cour 1re cour

Pylône

Chasse aux taureaux sauvages

Sortie de Min (registre supérieur)

Deuxième campagne en Libye, an 11 (scène finale)

Temple de la XVIIIe dynastie

Deuxième campagne en Libye, an 11 (registre inférieur) et campagne douteuse en Asie (registre supérieur)

“Migdol” est

Petit temple

1279-1212

La nécropole des artisans de Deir el-Medina Située à l’ouest du vallon, elle abrite les sépultures des ouvriers et des fonctionnaires de l’Institution de la Tombe qui, pendant près de cinq siècles, ont œuvré dans la Vallée des Rois. Aménagées suivant un modèle composite, tenant à la fois de la pyramide héliopolitaine et de l’hypogée libyen, ces tombes présentent une véritable unité de structure (cour, chapelle, puits et caveau) même si, dans la composition finale, certains détails varient en fonction du rang du propriétaire ou de l’époque.

Ainsi, l’accès à la tombe s’effectue par un pylône d’entrée donnant sur une cour bordée de murets blanchis à la chaux. Au fond, s’ouvre la chapelle funéraire précédée d’un péristyle et ornée d’une petite pyramide dont la hauteur dépasse rarement 7 à 8 m. Ici, deux possibilités peuvent être envisagées. Soit la pyramide couvre la chapelle, soit elle l’inclut: dans le premier cas, la pyramide est pleine, en pierre ou en brique, et comblée de gravats; dans le second, elle est creuse et en brique. Quelle que soit la solution adoptée, ses faces sont blanchies à la chaux et le sommet orné d’un pyramidion en pierre décoré de bas-reliefs. C’est dans cette cour, lieu public par excellence, qu’ont lieu les funérailles ainsi que la Belle Fête de la Vallée du désert, grande fête des morts qui se déroule chaque année.

De part et d’autre de la porte ou sur les murs de la cour se trouvent des stèles et des statues du défunt devant lesquelles on vient déposer des offrandes et faire des fumigations d’encens ou des libations d’eau. On pénètre alors dans la chapelle aux parois décorées d’images du défunt et de sa famille car, très souvent, ces tombeaux sont collectifs. Le mur du fond est orné d’un petit naos où, généralement, se tient la statue du propriétaire. Le puits, creusé dans la cour ou dans la chapelle, conduit aux appartements funéraires dont les pièces, parfois nombreuses, sont voûtées, blanchies à la chaux et peintes de couleurs vives ; les scènes, fortement influencées par le décor des hypogées royaux pour lesquels les artisans travaillent, présentent des extraits du Livre de la sortie au jour (improprement appelé “Livre des morts”).

Parmi les cinquante-trois tombes décorées de Deir el-Medina, dont la plus grande majorité remontent au règne de Ramsès II, seulement quelques-unes sont ouvertes à la visite: généralement, Sennedjem (TT 1), Inerkhâou (TT 359), Irynefer (TT 290) et Pached (TT 3). Contrairement aux autres sépultures civiles de la nécropole thébaine (Cheikh Abd el-Gourna, Assassif, Dra Abou el-Naga…) où l’on visite généralement la chapelle funéraire, ici ce sont les caveaux qui s’ouvrent à nos yeux. Ils sont de petite taille, mais l’état de conservation des peintures qui ornent les parois et le plafond voûté est étonnant.

Thèbes

(1279-1213 ..-.)

(1279-1213 ..-.)

TT 40 - Houy

Vice-roi de Kouch, Gouverneur des Pays du Sud. XVIIIe dynastie, règnes d’Akhenaton (1349-1333 av. J.-C.) et de Toutânkhamon (1330-1320 av.J.-C.)

Outre la qualité incontestable de la représentation et du style, l’intérêt de cette sépulture réside dans son thème iconographique : en tant que vice-roi de Kouch – c’est-àdire gouverneur de Nubie –, Houy vient présenter à Toutânkhamon le tribut annuel du Sud.Ainsi, on assiste à l’arrivée des bateaux chargés de produits exotiques et de métaux précieux et au défilé des différentes provinces de Nubie (Kouch au sud et Ouaouat au nord) déposant leurs présents au pied de Pharaon.

Surveillant du Trésor d’or et d’argent, Juge, Surveillant du Cabinet. XVIIIe dynastie, règne de Thoutmosis IV (?) (1398-1388 av.J.-C.)

S’il ne fait aucun doute que les peintures ne témoignent pas d’un style éclatant, on reste toutefois admiratif devant certaines images de cette tombe où, notamment dans les scènes de chasse dans le désert, l’artiste a su parfaitement saisir les expressions de terreur ou de torpeur des animaux traqués, puis emmenés par les chasseurs.

Père divin de la Maison d’Amenhotep III, XIXe (1295-1188 av.J.-C.) ou XXe dynastie (1188-1069 av.J.-C.), règne non déterminé

Si la qualité d’exécution n’est pas exceptionnelle, les scènes présentées dans cette sépulture sont assez rares. On y voit, notamment, la procession des statues royales d’Amenhotep III et de la reine Tiyi, qui sont déplacées en traîneau, se dirigeant vers le lac sacré du sanctuaire, escortées par des prêtres et des flabellifères.

-:HSMDNA=V]V]V^:

on libérait notre imagination pour créer le futur que nous voulons ?

Essai traduit de l’anglais par Amanda Prat-Giral

Préface de Cyril Dion

Rob Hopkins nous invite à rêver en grand, en remettant l’imagination – cette capacité de dire “Et si…” et d’envisager un autre monde en cohérence avec nos besoins et nos aspirations – au cœur de nos vies.

Le cofondateur du mouvement des Villes en transition nous rappelle que des changements drastiques, rapides et inattendus sont possibles, et ce pour le meilleur. Il a pu observer des initiatives couronnées de succès autour du monde, en commençant par sa petite ville de Totnes en Angleterre, où la communauté est devenue un moteur de développement solidaire et d’innovation sociale et environnementale, avec des répercussions positives sur tout le territoire. En ces temps de catastrophes climatiques, de perte de biodiversité, d’insécurité alimentaire, d’appauvrissement des écosystèmes et de crises politiques, cet appel à libérer notre imagination collective laisse entrevoir une vigueur nouvelle pour les enjeux de demain. Et plus encore pour ceux d’aujourd’hui !

“De Totnes aux grandes métropoles, [Rob Hopkins] démontre que l’on peut vraiment transformer l’urbain à condition d’impliquer les citoyens et de sortir des solutions toutes faites.”

Nicolas Celnik et Thibaut Sardier, Libération“Cet essai à la mode anglo-saxonne, qui marie à la fois la didactique et le témoignage, débarque pour nous promettre un « monde d’après » plus radieux que celui dont nous avons hérité avec la crise sanitaire.”

Ingrid Merckx, SocialterActiviste écologiste britannique des plus influents, Rob Hopkins est enseignant en permaculture et initiateur du réseau international des Villes en transition, aujourd’hui présent sur les cinq continents avec plus de mille antennes. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages importants sur ce sujet : Manuel de transition. De la dépendance au pétrole à la résilience locale (Écosociété, 2010), Ils changent le monde ! 1001 initiatives de transition écologique (Seuil, 2014), Le Pouvoir d’agir ensemble, ici et maintenant, avec Lionel Astruc (Actes Sud, 2015).

u Un livre à l’esprit positif pour contrer le défaitisme imposé par l’actualité

u Et si… : 10 000 ex. en édition courante

u Le pouvoir d’agir ensemble : 4 500 ex. en édition courante

u Manuel de transition (Écosociété) : 13 000 ex. GFK

-:HSMDNA=V]V\]^:

Essai traduit de l’anglais (États-Unis) par Elsa Petit

À l’école, nos enfants passent leur temps à suivre des instructions, à bien se tenir et à subir des contrôles. Même en dehors de l’apprentissage formel, ils ont peu d’occasions de jouer et d’explorer l’environnement sans surveillance. En somme : nous entravons leur devenir maîtres de leur propre vie. Cette situation peut engendrer des enfants anxieux qui perçoivent leur existence comme une série de problèmes. Une autre voie est possible : selon Peter Gray les enfants qui ont la liberté de poursuivre leurs centres d’intérêt apprennent avec énergie et passion. Les enfants viennent au monde désireux d’apprendre et équipés avec les meilleurs outils : la curiosité, l’entrain et la sociabilité. Pour les aider, nous devons faire confiance à leur capacité de prendre en main leur propre développement. En se basant sur des faits anthropologiques, psychologiques et historiques, l’auteur prouve que le jeu libre favorise l’autonomie, la résolution des problèmes, la vie en communauté et l’équilibre émotionnel.

“Peut-être utopique, cet essai donne cependant envie de croire en ces initiatives éducatives innovantes. Il apporte des perspectives positives et alternatives sur l’école, telle qu’elle pourrait être demain : accessible, démocratique et plus humaine.”

Christelle Chandanson, Librairie Elkar (Bayonne), Page des libraires

Peter Gray est un psychologue américain, directeur de recherche au Boston College. Il est connu pour ses critiques du système éducatif traditionnel et est invité régulièrement à intervenir auprès de groupes de parents, d’éducateurs ou de chercheurs.

u Un livre qui questionne l’éducation traditionnelle et réclame un renouveau u Riche en exemples de formes alternatives d’éducation u Auteur incontournable sur l’apprentissage par le jeu u Libre pour apprendre : 5 000 ex. en édition courante

-:HSMDNA=V]V]UW:

Les parents s’interrogent souvent sur ce qui est le plus important pour le développement du cerveau de leur enfant. Ils veillent à bien le nourrir et à le stimuler. Pourtant, l’essentiel réside dans la qualité de leur relation avec lui. L’enfant a besoin d’être vu, senti, entendu, accueilli, rassuré et aimé.

Bonnes ou mauvaises, toutes les expériences structurent son cerveau. Celles d’avant la naissance aux premières années de vie sont fondatrices : c’est une période de développement d’une extrême intensité et d’une grande plasticité.

Les comportements répétés sont encodés et s’inscrivent profondément dans son cerveau, formant un câblage qui sera activé le moment voulu. Aider l’enfant à bien encoder son cerveau lui assure une meilleure réussite sociale et professionnelle et un meilleur équilibre psychique.

Riche en informations et en exercices pratiques, cet ouvrage aborde divers sujets comme les émotions, les croyances, la mémoire et l’hygiène mentale. Il permet de comprendre le fonctionnement du cerveau afin d’aider les enfants à révéler leur plein potentiel.

Journaliste, réalisatrice, productrice et conférencière, Stéphanie Brillant consacre son travail à la libération du potentiel humain. Elle a réalisé le film documentaire

Le Cerveau des enfants, un potentiel infini (2017) et publié trois ouvrages chez Actes Sud autour des vertus transformatrices de la respiration et de l’amour.

u Guide pratique issu du film

Le Cerveau des enfants, un potentiel infini (2017)

“Sa « bible » fait le point sur l’état des connaissances et propose une foule d’exercices ludiques, faciles à appliquer dans la vie de tous les jours. En comprenant le fonctionnement du cerveau, enfants et adultes peuvent révéler leur plein potentiel et atteindre un meilleur équilibre psychique, physique, social et professionnel. Libre à nous de faire fructifier les graines que nous voulons dans le verger de notre famille !”

Psychologie positive

u Un essai qui allie neurosciences et exercices pratiques pour mieux comprendre les enfants : émotions, croyances, mémoire, développement psycho-physique

u Accessible aux parents et à tous les éducateurs

u L’Incroyable Pouvoir du souffle : 28 500 ex. en édition courante

u L’Incroyable Pouvoir de l’amour : 9 500 ex. en édition courante

Poche + : parce qu’un livre n’est jamais clos, mais toujours dans le mouvement du monde, Je vous écris du front de la Somme est réactualisé et précédé d'une nouvelle introduction de l'auteur.

« Quel projet, depuis quarante ans, portent nos dirigeants ? Aucun, tout juste être “compétitif”.

Comment appeler ça un “projet” ? Comment espérer que notre peuple en sorte ranimé ?

Comment être surpris de son état d’esprit, d’apathie, de jalousie ? Pour faire Nation, il y faut un destin. Ou du moins un dessein commun... »

«JevousécrisdufrontdelaSomme,quivientdecraquer….»

Durant sa campagne, une porte après l’autre, François Ruffin a entendu cette petite musique sur « les assistés », « les cas soc’ », eux qui « touchent des aides », pendant que « nous, on n’a droit à rien ». Au bistro, son voisin de bière le déplorait : « Je vous aimebien,maisjenepeuxpasvoteràgauche:jesuispourletravail!»

Alors, dans ces terres ouvrières, que dire, que faire ? Mêlant analyses et témoignages, le député-reporter se bagarre, bien sûr, contre « les vrais assistés », ceux d’en haut, qu’on ne voit pas. Mais surtout, il en appelle à reprendre la valeur (du)travail,plaidepourune«Républiquedufaire-ensemble».

Plutôt qu’un « vivre-ensemble » passif et poussif, « faire- ensemble », c’est relever le nez vers un horizon. C’est viser une même direction. C’est se dépasser dans l’action.

Député de la Somme, François Ruffin apublié unequinzained’ouvrages dont Il est où le bonheur (2019, LLL) et Le temps d'apprendre à vivre : La bataille des retraites (2022,LLL),réalisé Merci patron ! (César du meilleur documentaire en2017), J’veuxdusoleil! (2019) et Debout les femmes! (2021)

Couvertureprovisoire

Parution : 30 août 2023

Prix : 9,90 €

C’est faire face à ce défi tragique, le choc climatique. Bref, « faire-ensemble » notre partd’histoire,plutôtqued’enresteràl’écart.

Le nouveau poison de notre société

Olivier AbelPoche + : parce qu’un livre n’est jamais clos, mais toujours dans le mouvement du monde, De l'humiliation est réactualisé et précédé d'une nouvelle introduction de l'auteur.

L’humiliation est partout dans nos vies et elle est devenue le coeur sombre de nos sociétés. Elle offense et ridiculise, envenime la violence et l’injustice, et génère le ressentiment. Et pourtant, nous y sommes le plus souvent insensibles, et muets.

Parution : 30 août 2023

Prix : 9,90 €

L’humiliation fait taire le sujet parlant, elle ruine la confiance, l’estime et le respect de soi. Elle dévaste durablement les circuits de la reconnaissance, de manière démesurée. Elle s’attaque d’abord à ceux qui ne sont pas considérés comme pleinement citoyens, aux minorités langagières, religieuses, raciales, sexuelles, sociales, etc. Mais on peut aussi être humilié par les objets, les formes de l’architecture, les formes de l’imaginaire marchand, les publicités, les formulaires administratifs...

Une part majeure de notre vie politique semble se décider sur ces sentiments sombres attisés par les réseaux sociaux, qui disent des réalités vécues. Il est urgent d’imaginer ce que serait une société où l’on aurait appris à déjouer au mieux l’humiliation, tant dans nos institutions communes que dans nos vies ordinaires. Pourquoinepasessayerdemettreenœuvreunesociétémoinshumiliante? C’estpossible,c’estvital,faisons-le.

Olivier Abel est philosophe, ancien doyen de la faculté protestante de Paris. Complice de Paul Ricoeuretd’Emmanuel Levinas il est devenu l’un des grands spécialistes de la « fonctionimaginairede laparole».

Couvertureprovisoire

Couvertureprovisoire

Votre enfant de la naissance à 7 ans

Poche + : parce qu’un livre n’est jamais clos, mais toujours dans le mouvement du monde, Dites-moi à quoi il joue, je vous dirai comment il va est réactualisé et précédé d'une nouvelle introduction de l'auteure.

L’auteure a créé pour vous le ludomètre, qui permet de comprendre et de prendre soin de l’équilibre et de l’évolution psychologiques et émotionnels de votre enfant. Comment ? En le regardant jouer.

Couvertureprovisoire

Parution : 30 août 2023

Prix : 9,90 €

Jouer avec sa bouche à 4 mois pour devenir curieux ; jouer à cacher-coucou à 12 mois pour apprendre à se séparer ; jouer à transgresser à 2 ans pour comprendre les limites ; jouer à cache-cache à 3 ans pour dépasser la peur de perdrel’autre;joueràsedéguiserà4anspouraffirmersapersonnalité;jouer à « faire semblant » à 5 ans pour stimuler son imaginaire ; jouer à créer des histoires à 6 ans pour développer son langage indispensable à l’équilibre relationnel et jouer à des jeux de société à 7 ans pour se confronter à soi et auxautres…

C’est en jouant que le bébé, l’enfant, se construit et jette les bases de sa sécurité intérieure, équilibre sa vie affective, affirme sa personnalité. Il en gardera le plaisir de découvrir qui lui sera si utile dans sa vie d’écolier puis d’adulte.

Sophie Marinopoulos est psychologue et psychanalyste, spécialistereconnuedel’enfance et de la famille, fondatrice des espaces d’accueil solidaire parents-enfants Les Pâtes au Beurre. Elle est l’auteure de nombreux ouvrages parmi lesquels Ellesaccouchentetnesont pasenceintes (2011)et Écoutez-moi grandir (2016) aux éditions Les Liensquilibèrent.

Sophie Marinopoulos

Sophie Marinopoulos

Poche + : parce qu’un livre n’est jamais clos, mais toujours dans le mouvement du monde, Le corps bavard est réactualisé et précédé d'une nouvelle introduction de l'auteure.

À notre insu, notre corps s'exprime. Il dit nos peurs, nos angoisses, nos désirs, notre histoire, la vraie.

Couvertureprovisoire

Parution : 30 août 2023

Prix : 9,90 €

Derrière un corps social exposé vit et sévit un être intime, qui souffre souvent dans son corps de ne pas être entendu. Il en est ainsi de cet enfant qui pleure sanslarmes;decetautrequicriesasolitudelaboucheferméedansunsilence assourdissant ; ou de celui qui, sur la plage, à califourchon sur le dos de sa mère, dessine des mots tactiles, à la recherche de lui-même. Le corps bavard, c'est aussi cette femme à la vie sociale, professionnelle, familiale épanouie, qui panique dès qu'elle doit se déplacer ; ou encore ce responsable d'entreprise aux comportements inattendus, disproportionnés, qui derrière son air assuré révèle une autre peau, psychique cette fois, qui se craquelle comme si elle ne pouvaitcontenirsonpropriétaire.

Le corps bavard, ce sont des histoires réelles de personnages qui nous entourent, qui vivent avec nous, tels des anonymes que nous connaissons, à moins que ce ne soit nous-même. Tous, nous partageons en notre chair des éprouvés qui nous font toucher parfois des questions fortes, intenses sur ce quenousvivons,commentnouslevivons,pourquoinouslevivonsainsi.

Sophie Marinopoulos est psychologue et psychanalyste, spécialistereconnuedel’enfance et de la famille, fondatrice des espaces d’accueil solidaire parents-enfants Les Pâtes au Beurre. Elle est l’auteure de nombreux ouvrages parmi lesquels Dites-moiàquoiiljoue.Je vous dirai comment il va (2009), Elles accouchent et ne sont pas enceintes (2011) et Écoutez-moi grandir (2016) aux éditions Les Liensquilibèrent.

30 août 2023

11 × 17 cm 100 pages 8,00 €

ISBN : 978-2-7436-6070-3

« Cette expérience, qui correspond par bien des côtés à ce que j’en attendais, en diffère quand même par un abîme : c’est la réalité, non plus l’imagination. » Quand la philosophie se heurte à la réalité.

En 1934, trois ans après son agrégation de philosophie, la normalienne Simone Weil prend un congé de l’Éducation nationale pour travailler à l’usine. Elle considère son année d’usine comme la plus décisive de sa vie et de sa pensée. Son Journal, écrit la même année, nous renseigne sur la nature de ce bouleversement physique et intellectuel. Le caractère troué de l’écriture de ce Journal

témoigne directement de la souffrance de son corps, de la manière dont le corps meurtri s’inscrit dans la pensée, dans le langage. Cette écriture sur le vif montre ce qui est en deçà de la philosophie et qui la réclame, exhibe ce contre quoi l’écriture à venir devra lutter, quel silence elle combat, et en quoi ce silence est peut-être le nôtre.

• Des thèmes toujours actuels : souffrance au travail, pénibilité, conditions de travail, fatigue, déshumanisation, etc.

• Un témoignage « sur le vif » de la condition ouvrière. Un peu à l’image du témoignage d’À la ligne de Joseph Ponthus (plus de 150 000 ex.)

• Aucune édition du Journal d’usine seul.

• On redécouvre aujourd’hui la voix originale de Simone Weil (cf. les bonnes ventes des titres de la collection et chez Payot).

• Le Journal d’usine est disponible uniquement dans La Condition ouvrière (Folio, 2003, 51 000 ex.) et les Œuvres complètes t. 2 (Gallimard, 800 ex.).

La pensée de Simone Weil (1909-1943) est empreinte de spiritualité et de compassion. Sa vie et son œuvre révèlent son profond mysticisme (La Pesanteur et la Grâce) et son ardente recherche de justice sociale (La Condition ouvrière).

ÉGALEMENT

Préface et traduction de Thierry Gillybœuf

30 août 2023

11 × 17 cm 90 pages 7,00 €

ISBN : 978-2-7436-6071-0

-:HSMHOD=[[U\VU:

Comment retrouver du sens à son travail ? Un bréviaire toujours d’actualité à l’heure des bullshits jobs.

La révolution industrielle, la démesure de la production dans le capitalisme émergent, nourri de la pensée libérale utilitariste, ont consacré l’idée d’un travail de plus en plus aliénant, qui a rompu avec le réel, le monde et la nature. Le basculement de l’artisanat vers l’industrie a ôté au travail son utilité, dont Morris dit qu’elle réside dans un espoir qui se décline selon trois modalités : le repos, la qualité du produit et le plaisir que l’on tire du travail bien fait. À l’heure des bullshit jobs, « Travail utile contre travail inutile », ce texte prémonitoire,

fait figure de manifeste, de bréviaire, alors que le modèle économique dévastateur mis en place depuis un demi-siècle semble parvenu en bout de course. Ce recueil est accompagné de deux autres textes, l’un qui dénonce les inégalités sociales et l’avènement de la vie humaine arraisonnée par la technique, et l’autre qui illustre ce qu’a pu être le « travail utile » : une célébration de la vie et d’une civilisation davantage à l’échelle humaine. Morris nous invite ainsi à nous rappeler que le Beau est synonyme de liberté et de sens.

• Un éloge du travail manuel, de l’artisanat et de la production à échelle humaine.

• Une thématique très actuelle : retrouver le sens du travail.

• Un auteur phare de la décroissance et des mouvements libertaires.

• Recueil comprenant les textes : « Comment je suis devenu socialiste », « Travail utile contre travail inutile » et « Architecture gothique ».

• William Morris dans la PBR : L’art et l’artisanat (2011, 15 000 ex.) et Comment nous vivons, comment nous pourrions vivre (2013, 5 500 ex.).

Poète, romancier auteur des premiers textes de fantasy, traducteur des sagas nordiques, dessinateur, ébéniste, peintre, imprimeur, fondateur du mouvement « Arts and Crafts », William Morris (1834-1896), issu d’une famille aisée et décorateur de grandes demeures bourgeoises, fut aussi un activiste libertaire nourri d’idéaux socialistes.

Textes choisis, traduits du grec, préfacés et annotés par Nicolas Waquet

30 août 2023

11 × 17 cm 110 pages 8,00 €

ISBN : 978-2-7436-6069-7 -:HSMHOD=[[U[^\:

L’amitié peut se définir en partie comme une inclination bienveillante, mais elle ne s’y réduit pas. Ne serait-elle pas aussi la forme la plus haute de l’amour ?

• L’amitié chez les grands philosophes : un thème qui rencontre toujours un grand succès auprès des lecteurs.

Le Lysis, datant de la jeunesse de Platon, porte entièrement sur l’amitié, dont les Anciens se faisaient une idée différente de la nôtre, et qui dépasse le seul cadre de l’affection.

L’amitié se comprend comme une inclination bienveillante, mais aussi comme une forme de possession, un attachement à ce qui est nôtre, capable de nous manquer et d’être objet de quête et de désir. Cette pensée si singulière de l’amitié apparaît d’autant mieux qu’on la

replace dans l’œuvre, la vie et la réflexion du grand philosophe athénien, matière de la Vie de Platon par Diogène Laërce (IIIe siècle apr. J.-C.). Par sa langue et son ton résolument vivants, le présent ouvrage formera un livre unique. Le lecteur éprouvera ainsi le plaisir de s’immerger à nouveau dans la question complexe et passionnante de l’amitié, éclairée, approfondie et enrichie par les vues pénétrantes de Platon.

• Une approche toujours aussi novatrice qui fait de l’amour un spectre large et permet d’éclairer d’un jour nouveau les nouvelles réalités amoureuses.

• Suivi d’extraits de la Vie de Platon par Diogène Laërce.

• Un recueil sur l’amitié dans la même veine que Simone Weil, Amitié (2016, 20 000 ex.) ; Nietzsche, Hymne à l’amitié (2019, 3 500 ex.) ; ou encore Aristote, L’amitié (2020, 2 800 ex.).

Sarah Carton de Grammont, Anne Yvonne Guillou, Adeline Herrou, Sophie Houdart, Christine Jungen, Carolina Kobelinsky et Marion Langumier

Sarah Carton de Grammont, Anne Yvonne Guillou, Adeline Herrou, Sophie Houdart, Christine Jungen, Carolina Kobelinsky et Marion Langumier

18 euros TTC

ISBN 978-2-36624-802-9

Après la réédition de Bambois de Claudie Hunzinger, la collection Radeau accueille cette fois-ci son tout premier texte de création, écrit à quatorze mains par sept femmes anthropologues. Un jour, l’une d’entre elles, Adeline Herrou, dont le travail porte sur la société chinoise contemporaine, se retrouve confrontée à la disparition de ce que, en anthropologie, on appelle un « terrain », son territoire d’étude : Pékin est en pleine mutation et des pans entiers de la capitale, ses bâtiments, sa vie de quartier, disparaissent pour mieux s’adapter aux métamorphoses du pays. L’anthropologue chevronnée qu’elle est découvre alors qu’elle éprouve de la nostalgie. Mais celle-ci est-elle légitime ? Et que dit-elle de son positionnement, en tant que chercheuse occidentale ? C’est ainsi que commence l’aventure de ces sept anthropologues, qui se sont réunies plusieurs fois depuis 2018, pour questionner, individuellement et collectivement, leurs états d’âmes face à la disparition de leurs terrains respectifs. Et si, parfois, elles avaient de bonnes raisons d’être nostalgiques ? Tels les canaris au fond de la mine, les anthropologues sentiraient-elles « venir le grisou » ? Officiellement déclarée, avérée, ou passée sous silence, la catastrophe n’est-elle pas déjà là, en cours, sous leurs yeux ?

Pour tenter de répondre à ces questions ambiguës, elles ont choisi de faire un pas de côté par rapport à leur pratique habituelle : en optant pour la fiction, en renouant avec l’écriture créative, en faisant appel à leurs souvenirs, leurs lectures, en mettant en scène leur subjectivité. À rebours, on devine ainsi de quoi sont faits leur terrain et ce qui les préoccupe, en tant qu’anthropologues, mais aussi en tant que sujets politiques.

À travers les yeux de ces sept anthropologues, se sont autant de territoires différents que lectrices et lecteurs pourront découvrir : Sarah Carton de Grammont travaille sur la Russie post-soviétique, Anne Yvonne Guillou sur la mémoire du régime Khmer au Cambodge, Adeline Herrou sur la Chine contemporaine, Sophie Houdart sur la zone contaminée à Fukushima, Christine Jungen sur les politiques d’archive au Moyen-Orient, Carolina Kobelinsky sur les migrations aux frontières de l’Europe et Marion Langumier sur la vallée de l’Omo en Éthiopie.

• Un livre qui réinvente la manière de faire de l’anthropologie et, plus largement, de réfléchir au devenir de nos sociétés contemporaines.

• En utilisant tour à tour les outils des sciences humaines et ceux de la fiction, cet ouvrage fait preuve d’une brillante inventivité, en renouvelant les pratiques d’écriture.

• Des textes qui constituent autant de portes d’entrée dans des cultures et des territoires mal connus en France, tributaires de nombreux clichés.

208 pages / 130 x 210 mm

18 euros TTC

ISBN 978-2-36624-798-5

Après plusieurs années d’une relation de couple toxique où elle a expérimenté une emprise insidieuse, Erin est parvenue à fuir pour recommencer sa vie seule. D’abord en banlieue parisienne, sans donner le moindre signe de vie à l’homme qui l’humiliait depuis des années. Elle se réapproprie son quotidien, adopte une chienne qui devient rapidement une compagne précieuse, fait l’expérience d’une vie plus apaisée au rythme de nouvelles lectures. Mais l’environnement de la capitale lui pèse encore trop et, du jour au lendemain, elle achète une vieille voiture, repère une maison disponible pour quelques mois dans les Pyrénées, où elle n’est jamais allée et où elle ne connaît personne, et s’y rend, seule. Dans ce village isolé où elle n’a plus à craindre d’être jugée, elle apprend à vivre au rythme des saisons et de la nature. Par à-coups, elle entreprend de se reconstruire pas à pas, de se réapproprier son corps, par des randonnées de plus en plus longues ou encore

À propos des Orageuses :

« Un texte court, poignant, qu’on reçoit comme un coup de poing nécessaire. Un roman sur les femmes, pour les femmes. Essentiel ! »

Librairie du Tramway

« Un premier roman habité, énergique, pour comprendre que la violence n’est pas issue de tous les hommes mais d’assez pour que toutes les femmes aient peur. À offrir à tous les mâles alpha ! »

Librairie Quai des Brumes

de l’escalade. Elle fait également la connaissance d’une voisine, vivant seule à proximité depuis des années. Une des rares personnes à qui elle parle et dont l’attention et la bienveillance l’aident à reprendre confiance en elle. Dans son 2 e roman, Marcia Burnier explore une nouvelle facette de l’émancipation féminine pour fuir les travers d’une société patriarcale violente, en questionnant la possibilité du soin et la place essentielle du sauvage et de la nature comme écrin protecteur pour une nécessaire reconstruction.

Marcia Burnier est une autrice francosuisse. Elle a co-créé le zine littéraire féministe It’s Been Lovely but I have to Scream Now et a publié différents textes dans les revues Retard Magazine, Terrain vague et Art/iculation. Née à Genève, elle a grandi dans les montagnes de Haute-Savoie. Elle a notamment suivi des études de photographie et cinéma à Lyon 2.

« Ce texte est une pépite féministe, une lecture saisissante qui révolte autant qu’elle émeut et enthousiasme, une véritable ode à la sororité… Féroce et jubilatoire ! »

Librairie Le Comptoir des Mots

« Un récit urgent qui sort des tripes, sur le fil entre l’espoir et la haine. Une voix impérieuse, brute, avec des personnages à la chair brûlante et blessée. Un livre qui crame toutes les souffrances et les aberrations de la culture du viol. Cathartique ! »

Librairie La Virevolte

• Après le succès des Orageuses, 14.000 exemplaires vendus tous formats confondus, le 2 e roman de Marcia Burnier paraît également dans la collection Sorcières.

• Un roman de résistance et de reconstruction, qui aborde avec force les questions d’emprise, de consentement, de domination patriarcale au sein du couple et les conséquences destructrices que cela peut avoir.

• Un puissant exemple de reconstruction d’une femme humiliée, un hymne à la nature, au sauvage comme écrin et la possibilité d’envisager d’autres relations au vivant.

« Le premier roman de Marcia Burnier est aussi vif qu’engagé, fort que réjouissant, et pour sûr, il fait du bien ! »

ESSAI

13,5 × 21,5 CM

384 PAGES

PRIX PRÉVISIONNEL

24,50 €

MISE EN VENTE

6 SEPTEMBRE 2023

978-2-330-18266-3

-:HSMDNA=V]W[[X:

Comment la Chine, qui figurait parmi les pays les plus pauvres dans les années 1960, est-elle devenue la deuxième puissance mondiale ? Cette performance unique dans l’Histoire, la Chine la doit aux immenses efforts déployés par son peuple, à sa farouche volonté, mais aussi à son extraordinaire machine de guerre économique. Dans cet essai, fruit de trois années d’enquête, Ali Laïdi nous révèle les ressorts historiques, philosophiques, spirituels et politiques qui ont conduit à la mise en œuvre de cette machine, les stratégies que la Chine a déployées, de l’époque de l’Empire à celle du Parti communiste actuel, et les modes opératoires qu’elle utilise, des plus visibles aux plus cachés.

DU MÊME AUTEUR

« Questions de société »

u Il ne s’agit pas d’un ouvrage de géopolitique, mais d’un essai sur les stratégies chinoises de guerre économique – le premier dans les mondes francophone et anglophone

u Le Droit, nouvelle arme de guerre économique : 6 700 ex. (AS + Babel)

Cet essai s’appuie sur une centaine de témoignages (d’experts, universitaires, diplomates, entrepreneurs, anciens membres des services de sécurité, etc.) et des rapports confidentiels pour révéler l’existence de cette machine de guerre économique.

Il décrit les acteurs et les organismes chinois qui mènent cette guerre économique, ainsi que les armes et les techniques utilisées : transferts technologiques forcés, espionnage économique, non-respect des droits de propriété intellectuelle, opérations d’influence, d’infiltration, et jusqu’à l’utilisation plus récente de l’extraterritorialité du droit chinois (à l’image de ce que font les États-Unis).

Il évoque les opérations et les méthodes chinoises, les opérations d’influence dans les entreprises occidentales, mais aussi dans les laboratoires des universités et plus largement dans les amphithéâtres du monde entier.

Docteur en science politique, Ali Laïdi est chroniqueur à France 24, responsable du Journal de l’Intelligence économique, et chercheur à l’École de pensée sur la guerre économique (epge). Il intervient régulièrement à l’Institut des hautes études de défense nationale (ihedn). Il est l’auteur de plusieurs ouvrages, parmi lesquels Les Secrets de la guerre économique (Seuil, 2004), Histoire mondiale de la guerre économique (Perrin, 2016), Le Droit, nouvelle arme de guerre économique. Comment les États-Unis déstabilisent les entreprises européennes (Actes Sud, 2019) et Histoire mondiale du protectionnisme (Passés/Composés, 2022), qui a reçu le Prix du livre d’économie 2022. « Questions de société

Il relate les premiers pas des experts chinois de l’intelligence économique en France et la manière dont la France leur a ouvert grand les bras.

Il rend hommage aux premiers lanceurs d’alerte qui n’ont pas été écoutés.

Il pointe la naïveté des Américains et des Européens, l’avidité et la cupidité des entreprises qui n’ont vu que leurs profits et ont abandonné les intérêts stratégiques de leur pays.

Il décrit les ripostes européenne et américaine, qui sont finalement très récentes, et montre pourquoi et comment Washington a choisi de déterrer la hache de guerre économique contre Pékin, tandis que Bruxelles ne sait plus à quel saint se vouer.

À la fois enquête et récit, cet essai lève le voile sur la machine à conquérir le monde qu’est le dragon chinois.

“Je me suis entretenu avec une centaine de personnes pour décrypter la stratégie d’intelligence économique chinoise : des entrepreneurs, des chercheurs, des experts, des diplomates, des économistes, des anciens des services de renseignement et de sécurité. Ils m’ont permis de remonter le temps et de montrer pourquoi et comment la naïveté et la cupidité des Occidentaux a nourri la machine de guerre économique chinoise. Grâce à tous ces témoins, je révèle le double langage d’une Chine qui attire les investissements étrangers, les contraint aux transferts de technologie, copie les produits des entreprises concurrentes, espionne les laboratoires, infiltre les universités étrangères, protège ses marchés, manque à ses engagements envers l’omc, achète l’Afrique, conquiert le monde à travers les nouvelles routes de la soie et, enfin, déstabilise l’Amérique et l’Europe.

Dans le domaine de l’intelligence économique, le modèle chinois se distingue des autres puissances. Il combine l’approche frontale américaine,

la vision sécuritaire soviétique, puis russe, le tranchant du samouraï japonais et la subtilité intellectuelle française. Sans oublier ses influences confucéenne et marxiste-léniniste. Le tout avec une force de frappe en moyens humains et financiers cent fois supérieurs à celle de ses adversaires-concurrents et une capacité exceptionnelle de se projeter dans le temps long. Les guerriers chinois sont patients. Ils ne craignent pas le réveil d’une Amérique qui mène envers eux la plus grande guerre économique de l’Histoire. Les loups chinois se préparent de longue date à l’affrontement final. Entre les deux géants, tous les coups sont permis pour préserver ou conquérir l’Olympe terrestre. Quant à l’Europe – déjà hors-jeu –, elle espère limiter les dégâts collatéraux de ce choc titanesque. Le dragon chinois se tient droit sur ses pattes, les ailes déployées, prêt à cracher ses flammes pour réduire en cendres le moindre obstacle.” « Questions

de société »

Patrick Viveret

Patrick Viveret

La bataille de la Transition a été perdue. Il nous faut faire preuve de lucidité et de radicalité, tant dans la perspective que dans le diagnostic. Et, comme la chenille qui se transforme en papillon, raisonner dorénavant en termes de « métamorphose ». Voilà un exercice loin d’être évident, car pour la chenille, l’état de papillon représente la fin du monde, en tout cas de son monde.

Si les principaux responsables économiques et politiques avaient pris au sérieux les avertissements dont ils avaient connaissance dès les années 1980, « la Transition écologique solidaire » aurait pu être réussie. Mais ils se sont contentés de greenwashing et de petits gestes et ont refusé de s’attaquer aux inégalités sociales générées par « l’hypercapitalisme ». Le résultat de cette irresponsabilité mériterait une sanction juridique. Car ses effets son désastreux et déjà visibles sous nos yeux : mégafeux, inondations, aggravation de phénomènes climatiques extrêmes, montée du niveau des eaux, sécheresses, risque d’une guerre de l’eau potable, progression considérable du nombre des réfugiés climatiques alors même que nous n’avons pas encore atteint un réchauffementmoyende1,5°C.

Doit-on pour autant désespérer ou borner nos objectifs à une simple « adaptation » au changement climatique ? Ce serait une autre erreur tragique. Car cette adaptation ne peut réussir sans assumer l’exigence d’une mutation qui relève d’une toute autre échelle. La croyance qu’il suffira de combiner des mesures d’austérité écologique et des adaptations technologiques se révélera largement insuffisante. Il nous faut urgemment accepter la fin d’un monde révolu. Cette posture de la chenille peut apparaître sous de multiples formes : politiques, économiques, religieuses, émotionnelles,sexuelles,etc.

L’intérêt de cette approche, en termes de métamorphose plus que de transition, est qu’elle nous permet de comprendre et de nommer les temps régressifs dans lesquels nous sommes entrés sans pour autant céder auxperspectives déprimantes de l’effondrisme. Elle engage au réalisme sur la situation actuelle tout en orientant l’action civique vers un imaginaire positif que l’on peut résumer ainsi : unehumanitéplussage,tournéevers l’intelligencecréatriceetcoopérativepeutréussiràaffrontercesdéfiscolossaux.

Patrick Viveret estphilosopheet magistrat honoraire à la Cour descomptes. Il est cofondateur du "Forum pour d’autres indicateurs de richesse" , initiateur des rencontres internationales "Dialogues en humanité". Il a publié de nombreux ouvrages, parmi lesquels La cause humaine, Du bon usage de la find'unmonde aux éditionsLesLiensquiLibèrent.

Parution : Septembre 2023

ISBN : 979-10-209-2477-3

Prix provisoire : 16 €

« Pour la première fois depuis sa création, l’homme sera confronté à son vrai problème permanent. Que faire de sa liberté arrachée à l’urgence économique ? Comment occuper les loisirs que la science et l’intérêt composé lui auront gagnés pour mener une vie judicieuse, agréable et bonne ? »

John Maynard Keynes est un des économistes les plus importants du XX e siècle. Initiateur de la «relance par la demande» et promoteur de l’État providence, c’est dans le contexte de la crise de 1929 qu’il rédige son oeuvre fondamentale, La théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie (1936). En 1944, à la conférence de Bretton Woods qui crée le Fonds monétaire international (FMI), il est l’un des principaux architectes du système monétaire international de l’après-guerre. Remise en vente : août 2022

ISBN : 979-10-209-0465-2

Prix : 7 €

En 1930, John Maynard Keynes publie un essai aux accents prophétiques sur le devenir du capitalisme. L’économiste y prédit l’avènement d’une société d’abondance rendu possible par une accumulation du capital sans précédent. Il appelle de ses voeux une vie sociale émancipée de l’utilitarisme économique et de ses valeurs dévoyées par l’intérêt. Il attaque un système portant au pinacle la «science économique» et exhorte ses experts à s’installer à l’arrière du train de l’histoire…

John Maynard Keynespour parents d’ados qui pètent les plombs

Yapaka

Un livre à la fois sérieux et plein d’humour pour aider les parents à garder le cap dans la tourmente de l’adolescence de leurs enfants. Nouvelle édition dotée d’un cahier pratique en fin d’ouvrage permettant aux parents de trouver près de chez eux aide et réconfort !

Être adolescent est une énigme aussi pénible pour soi… que contagieuse pour l’entourage ! Le jeune est tendu… et ses parents explosent, comme par ricochet ! La vie de famille prend alors des allures de voyage au sein d’un cyclone. On a l’impression de vivre la fin d’un monde, et c’est un peu vrai puisque l’adolescence signe la fin d’un monde : celui de l’enfance. Exit les chevaliers servants en culotte courte et les gentilles princesses en nattes qui poussaient doucement sous les yeux attendris de papa et maman. La maison du bonheur a fait place à une sorte de Jurassic Park où chacun se demande comment sauver sa peau…

Faut-il laisser faire ? Doit-on baisser les bras et attendre que cela se passe ? Ce livre écrits par d’éminents spécialistes de l’adolescence vous remet dans toutes les situations que vous vivez avec vos ados et vous donne de nombreux conseils pour y répondre de manière idoine.

Remise en vente : août 2022

ISBN : 979-10-209-0402-7

Prix : 7 €

Comme en attestent les différents chapitres : Renoncer à la perfection – Accepter de se sentir mal – Relativiser – Se mettre d’accord sur l’essentiel entre parents – Lui lâcher les baskets – Accepter d’être ringard – Garder le fil-poser des limites – Évoquer sa propre adolescence – Revisiter la famille – Repérer les signaux de détresse…

Un livre de surcroît agrémenté de 17 illustrations quadri souvent hilarantes.

Langue d’origine : français

1eк office septembre 2023 / 9782355970597

12 euros / 50-60 p. / 15 x 13 cm

Des mots sépia, noirs et blancs, en couleur, à l’instar des tableaux de l’auteur, dont la visée est l’apaisement pour l’artiste et pour le lecteur-contemplateur. Bref, des « Instantanés sereins »

Il ne s’agit pas, comme dans La grâce ou l’éloge du commencement, du déroulement d’un unique texte, mais de brefs poèmes, cependant l’esprit est le même. On y retrouve, en plus marquée, la soudaineté et la fugacité d’impressions – de celles, souvent indéfinissables, qui vous font brusquement interrompre un geste ou une parole.

De tableau en tableau, de livre en livre, Joseph-Antoine d’Ornano tente de capturer ces « instants de vie secrète » pour les poser sur la toile ou le papier.

Ici l’image d’une robe jaune ou blanche et de ballerines ; là, la tristesse du soir que « connaissent les fleurs » ; ailleurs encore un « jour de semaine ordinaire / Où rien vraiment ne s’est passé / Rien qui vaille la peine », mais dont on se souviendra peut-être, à l’heure du départ ultime, « comme d’un jour heureux ».

Nostalgie, dira-t-on ? Non point. Douceur, luminosité, mystère aussi, seraient des mots plus appropriés. Au lecteur-contemplateur d’apprécier les deux premières et d’essayer de saisir, s’il le souhaite, la clef du dernier. « Tout n’est pas donné », aime à répéter Joseph-Antoine d’Ornano.

sommes-nous payés à notre juste valeur ? est-il légitime qu’un patron gagne plus que ses employés ? Pourquoi ceux qui ont un travail « essentiel » (infirmières, éboueurs, enseignants...) peinent-ils à en vivre, alors que certains bullshit jobs sont grassement payés ? Une enquête sur les rapports entre travail, rémunération et utilité sociale. l e livre

Ҍ Une analyse des rapports qu’entretiennent travail, rémunération et utilité sociale.

Ҍ Un plaidoyer pour une véritable justice sociale et salariale.

Ҍ Un titre qui parle à tous et qui donne le ton , dans la droite ligne d’Où va l’argent des pauvres de Denis Colombi (10 000 ex. vendus, déjà 700 réassorts depuis janvier).

Ҍ Des propositions afin de repenser une rémunération plus juste pour tous : du plus pragmatique (la révision des grilles salariales) au plus utopique (le revenu universel).

13 septembre 2023

14 × 20,5 cm

224 pages 19,00 €

ISBN : 978-2-228-93386-5

Quand les éboueurs, les cheminots ou les enseignants font grève, c’est tout notre quotidien qui s’en trouve chamboulé. sans eux, la machine se grippe. en revanche, si un trader ou un grand patron en venait à débrayer, l’impact serait sans doute moindre… alors pourquoi les uns sont-ils beaucoup mieux payés que les autres ? notre salaire en dit long sur ce que nous faisons, mais aussi, et surtout, sur ce que nous « valons ». il détermine notre niveau de vie, notre pouvoir d’achat et,

finalement, notre place dans la société. or lorsqu’il est question de salaire, on a généralement tendance à reproduire les hiérarchies sociales existantes. on estime qu’un patron d’entreprise mérite un meilleur salaire que son ouvrier, qu’il est légitime qu’un footballeur engrange des millions quand une femme au foyer ne touche rien. Pourquoi ? D’où vient cette déconnexion entre rémunération et utilité sociale ?

revenU DU travail travail éConomie soCiologie

Ҍ réforme des retraites, inflation, pouvoir d’achat en berne, inégalités qui se creusent : tous les signaux sont au rouge pour une rentrée sociale qui s’annonce tendue.

Ҍ Fin octobre-début novembre : publication annuelle des chiffres sur la pauvreté en France (dont les travailleurs pauvres) de la Fondation abbé Pierre et du secours catholique.

éGAleMeNt

l’A uteur militant de la décroissance et du revenu inconditionnel, Baptiste mylondo enseigne les sciences économiques et la philosophie politique à science Po lyon. il est également traducteur de plusieurs livres (dont Branko milanović), et se consacre à la critique de la « valeur travail » et des inégalités.

septembre 2023

15,5 × 22,5 cm

352 pages 20,00€

ISBN : 978-2-228-92613-3 -:HSMCMI=^W[VXX:

Le bestseller aux 40 000 lecteurs déja conquis !

Le L ivre

Que se passe-t-il lorsque je contracte un emprunt ? D’où vient l’argent que me prête la banque ? Qu’appelle-t-on la dette ? Qu’est-ce qu’une obligation ? Pourquoi les États veulent-ils absolument « sauver » les banques ? Et pourquoi est-il urgent que nous, citoyens, comprenions les rouages de l’économie et de la finance ?

Avant de devenir un vulgarisateur reconnu de l’économie et de la finance sur le Web, Gilles Mitteau a été étudiant en école de

commerce, puis vendeur à Wall Street. Fort de son expérience, il nous explique, dans cet ouvrage fourmillant d’exemples tirés de notre vie quotidienne, quels sont les principes à l’œuvre dans le système capitaliste et pourquoi, définitivement, l’économie comme la finance ne sont pas des sciences exactes, mais au contraire profondément humaines et politiques : nous pouvons donc en interroger les règles et, pourquoi pas, changer ces dernières…

1 Déjà 40 000 lecteurs conquis en 3 ans : un bestseller pour Payot !

1 Trois ans après sa sortie : des ventes hebdo toujours régulières et une présence maintenue par les libraires sur table.

1 Une communauté de 400 000 abonnés en expansion constante.

1 Une nouvelle crise financière menace à l’international, l’inflation étrangle les Français : vulgariser l’économie et la finance est capital et un acte militant !

Gilles Mitteau, ancien trader à Wall Street, a tout lâché pour devenir vulgarisateur sur YouTube : sa chaîne Heu?reka compte aujourd’hui 400 000 abonnés et est saluée unanimement pour son contenu d’extrême qualité.

Traduit de l’espagnol par Vivien Garcia

« Que le livre soit ton meilleur ami, ton conseiller, ton guide. On n’en sait jamais assez ! » L’anarchisme en 10 leçons pour les grands comme pour les petits !

1 Une approche pragmatique et joyeuse des principes de l’anarchisme.

Ce petit pamphlet a été écrit par le pédagogue José Antonio Emmanuel. L’auteur y propose un exposé simple et poétique des idées-forces libertaires et de la manière de les mettre en pratique. Contrairement à ce que son titre pourrait laisser croire, cet ouvrage s’adresse aux lecteurs de tous âges. Il encourage une éducation libertaire, proscrivant toute forme de fanatisme ou d’oppression et appelle à la construction d’une société dans laquelle filles et garçons pourraient grandir libres et inspirés par des valeurs d’entraide, d’égalité,

20 septembre 2023

16,5 × 24 cm

48 pages 12,00 €

ISBN : 978-2-7436-6103-8

et d’amour. La promotion de la lecture joua un rôle majeur dans les politiques culturelles de la Seconde République espagnole. Divers éditeurs et imprimeurs liés au mouvement libertaire y contribuèrent largement, trouvant là un tremplin pour la diffusion de nouveaux discours émancipateurs. Publié en 1931, L’Anarchie expliquée aux enfants émane de ce contexte.

1 Une belle édition accompagnée d’illustrations rose, bleu et jaune, qui tranchent avec l’imaginaire populaire du rouge et noir.

1 On assiste, ces dernières années, à un regain d’intérêt pour l’anarchisme et les pédagogies libertaires.

Olivier Besancenot est historien de formation Facteur de profession, il a été deux fois le candidat de la LCR aux élections présidentielles (2002 et 2007) avant d'être jusqu'en 2011 le porte-parole du NPA. Il est l’auteur d’une dizaine d’ouvrages sur l’histoire du mouvement ouvrier et des luttes sociales.

Olivier Besancenot et Michaël Löwy

Olivier Besancenot et Michaël Löwy

Cinquantième anniversaire du coup d’état de Pinochet au Chili.

Cette fiction historique basée sur des faits réels rend hommage aux militants qui ont affronté, le 11 Septembre 1973, le coup militaire sanglant du Général Pinochet et de ses troupes. Ni livre d’histoire, ni essai théorique, ce récit politique romancé traite de la conspiration putschiste et de cette journée du 11 septembre.

Cette séquence historique est revisitée à travers le point de vue d’acteurs et actrices de la gauche chilienne de l’époque qui ont résisté en combattants, les armes à la main. Parmi eux, celui qui a refusé de capituler jusqu’à son dernier souffle : Salvador Allende. Alors qu’il représentait l’espoir de la gauche de tout un continent, il se donne la mort peu avant que les putschistes tentent de s’emparer de lui. Symbole de la vague d’autoritarisme anticommuniste que connut l’Amérique du sud durant les années 70, le coup d’État de la junte militaire intervient dans un contexte de guerre froide Il a été rendu possible par le soutien des Etats-Unis qui dès le début de la présidence d’Allende organise un boycott des prêts internationaux plongeant le Chili dans une grave crise économique.

• Un parti-pris original, celui d’un récit romancé fondé sur une solide enquête par deux voix importantes de la gauche contemporaine.

• Un hommage à Salvador Allende dont le terrible destin a profondément marqué la gauche française, passionnée par la gauche latinoaméricaine.

• Le récit implacable de la liquidation d’un État de droit sur l’autel du capitalisme.

Michael Löwy, est sociologue, philosophe marxiste et écosocialiste francobrésilien. Il est directeur de recherches émérite au CNRS et enseigne à l’EHESS. Il a cosigné chez Textuel Luttes écologiques et sociales dans le monde (2020) avec Daniel Tanuro.

La France, elle, fait face au coup d’État en ouvrant les portes de son ambassade à près de 800 réfugiés qu’elle exfiltrera, leur permettant d’échapper aux camps et à la torture.

50 ans du coup d’État de Pinochet au Chili le 11 septembre 2023.

6 septembre 2023

14 × 22,5 cm

224 pages 19,00 €

ISBN : 978-2-228-93389-6

La suite du best-seller Femme désirée, femme désirante. Danièle Flaumenbaum

s’attache ici à la communication amoureuse et au moyen de se défaire de ce qui la parasite et nous détourne de notre partenaire.

« Je l’aime mais je ne comprends pas, on n’y arrive pas… » Le nouveau livre de Danièle Flaumenbaum traite des trois choses qui nous encombrent de ce point de vue et dont il faut se défaire (le maternel et le paternel ; les imaginaires sexuels ; les deuils et séparations), et des trois choses pas si simples à acquérir pour

accéder à une « nouvelle conscience » de soi et de l’autre (prendre soin de soi, être attentif à l’autre, parler aux enfants). Après quoi, on est enfin adulte en amour. L’objectif, comme toujours avec Flaumenbaum, est d’arrêter de se plaindre, se prendre en main, et vivre enfin la vie qu’on veut vivre.

Ҍ Suite de Femme désirée, femme désirante, avec une ouverture sur les hommes et la communication.

Ҍ Une autrice vivifiante et réconfortante, dont les livres se révèlent très vite des guides de vie.

Quel Q ues chiffres

Ҍ Femme désirée, femme désirante : 150 000 ex.

Ҍ Les passeuses d’histoires : ce que nous transmettent nos grandsmères : 15 000 ex.

ÉGaleMent

Danièle Flaumenbaum, gynécologue et acupunctrice, a étudié la médecine chinoise et l’alchimie sexuelle taoiste, et utilise les outils de la psychanalyse transgénérationnelle.

© Patricia Canino

Sociologue, Charles BosvieuxOnyekwelu est chargé de recherche au CNRS. Ses travaux portent sur la sociologie des élites, du travail et des professions ainsi que sur les études de genre Il s’intéresse en particulier aux différentes manières par lesquelles les élites justifient les inégalités et leur domination sur le monde social. Il a notamment publié Croire en l’État : une genèse de l’idée de service public en France (18731940) (éditions du Croquant, 2020)

Charles Bosvieux-Onyekwelu

Charles Bosvieux-Onyekwelu

L’université, un navire en train de couler.

La précarité vampirise l’enseignement supérieur et la recherche Plus de 50% des enseignements sont assurés par des personnels non-titulaires. À l’indétermination de l’avenir s’ajoutent l’injonction à la mobilité, l’instabilité géographique et le silencieux chantage au poste qui conduit les postulants à tout accepter.

En s’appuyant sur les travaux sociologiques traitant de la mise en faillite des services publics, ce livre analyse les causes et les effets de la précarité grandissante qui sévit dans le secteur de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche La précarisation des universitaires s’inscrit dans un contexte plus large, marqué par la fragilisation de l’emploi public et la mise en cause du statut des fonctionnaires.

C’est en lien avec ces évolutions délétères pour tous et toutes que prennent sens les diverses mobilisations qu’a connues l’Université depuis une quinzaine d’années, mobilisations qu’on ne peut déconnecter de la constitution d’un service public de l’enseignement supérieur et de la recherche, c’est-à-dire de l’idéal d’une éducation et d’un savoir accessibles au plus grand nombre.

• Une analyse minutieuse des réformes néolibérales imposées à l’université depuis une vingtaine d’années et de leurs effets: développement de la recherche sur projet, recours massif aux vacataires pour l’enseignement, turnover permanent du personnel administratif, etc.

• Un témoignage vécu de l’intérieur des absurdités, des souffrances et du gâchis que constitue cette précarisation délibérée de l’université.

• Une mise en perspective sociologique de l’inscription de la faillite de l’Université dans celle plus large des services publics.

TÉMOIGNAGE

14,5 × 24 CM

304 PAGES

PRIX PRÉVISIONNEL

23 €

MISE EN VENTE

6 SEPTEMBRE 2023

978-2-330-17314-2

-:HSMDNA=V\XVYW:

Traduit de l’allemand par Olivier Mannoni et Valéry Pratt

Préface de Michal Hausser-Gans

Survivre à Treblinka

Déporté du ghetto de Theresienstadt au camp d’extermination de Treblinka, où il a rejoint le petit millier d’“esclaves travailleurs” contraints de servir les “maîtres-bourreaux” dans leur entreprise de mort, Richard Glazar relate son quotidien, puis son évasion. Rescapé, il est l’un des grands témoins des procès de Treblinka – doté d’un sens du détail, de la nuance et de l’exactitude hors du commun, estiment les historiens. Claude Lanzmann le considère comme l’un des personnages les plus importants de Shoah.

À la fois poignant, palpitant et d’une absolue dignité, ce récit demeurera l’un des témoignages les plus puissants sur le quotidien et l’horreur des camps de la mort.