1 minute read

Un mémoire pour l’oubli par Hajer

UN MÉMOIRE POUR L'OUBLI PAR HAJER Transmettre de s o i-même

années dema vie à parler malangue maternelle, l’arabe.

Advertisement

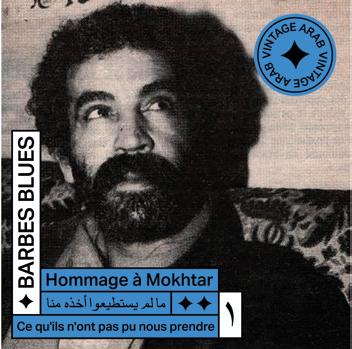

Pour cause, l’invisibilisation des personnes racisées en tant qu’actrices ou chanteuses dans l’environnement culturel francophone et français. Le rap français, ou plutôt comme le dit larappeuse Casey «lerap d’enfant d’immigré » –car il s’agit bien d’une musique produite et créée par les personnes descendantes de l’immigration postcoloniale ou/et de l’esclavage – est un exemple du mépris exprimé vis-à-vis des cultures subalternes, comme en attestent les campagnes de diabolisation contre le rap mais aussi les nombreux procès intentés à l’encontre des artistes du rap. Pour autant, le rap connaît moins de mépris et d’obstacles, dans son accès aux médias ou dans sa possibilité de distribution à grande échelle, que toute musicalité issue des Sud et notamment des territoires africains. La question Affiche du podcast Vintage Arab réalisée par Ilaf Noury etJoud Toamah. de la langue reste primordiale

Née en France, dans une famille tunisienne accessibilité. Ni l’arabe, ni le lingala ne bénéficient deculture arabe, j’ai lachance depuis toujours de l’aura d’une langue espagnole pourtant en usage d’être imprégnée d’autres canaux culturels dans les territoires du Sud global. La représentation et d’information que ceux de la culture n’est qu’un aspect du problème car, selon moi, ne française. Ainsi, comme beaucoup d’enfants issu·e·s traiter que d’elle détourne des enjeux matérialistes de l’immigration postcoloniale, j’ai passé les premières de l’appropriation culturelle. dans sa perception et son Mes parents suivaient les grandes lignes de l’actualité Lasérie podcast Vintage Arab, dont je suis lacréatrice, française sans se sentir concernés. Les politicien·ne·s est née de cette volonté de mettre en valeur d’autres français·es ne s’adressaient à aucun moment à celles récits musicaux et de sortir d’un orientalisme galopant. et ceux qui n’ont pas la nationalité. Ma mère, férue des musiques arabes, a nourri mon imaginaire des mélodies de chanteurs et chanteuses arabes. Ainsi, En effet, dans le milieu de laculture, ilexiste une forme d’orientalisme avec desconséquences matérielles réelles. Si le phénomène existe depuis la vague de la World Music dans les années 1990, nous en traversons la transmission culturelle s’est opérée surtout à travers une nouvelle vague depuis l’émergence de phénomènes cette figure maternelle. Ces musiques et artistes m’ont comme « l’électro arabe » (où de nombreux DJ permis d’accéder à la représentation que la société sont des Blanc·he·s et ne s’intéressent que depuis française ne nous donne pas. récemment aux musiques non occidentales). Cet intérêt

pour les musiques non occidentales est à connecter à l’émergence des digger de vinyles qui achètent/spolient le patrimoine des continents africain et asiatique pour pouvoir sampler des titres en contournant la législation rigide du droit d’auteur européen.

Vintage Arab est un projet qui s’adresse aux communautés arabes et plus particulièrement aux descendant·e·s de l’immigration en France, tout en ne négligeant pas nos parents, jamais pris en compte par l’offre culturelle. Pour les inclure, il me fallait laisser une place importante aux archives en langue arabe, laisser des musiques avec une temporalité longue, avec par exemple de longues introductions instrumentale, caractérisant les musiques arabes du xx e siècle. La construction du podcast est faite de sorte que l’auditeur ou l’auditrice francophone puisse comprendre le contexte politique et des informations pertinentes sur les artistes et mouvements musicaux. Pour autant, je souhaitais laisser la langue arabe s’exprimer et donc nepas apporter detraduction à certains extraits d’archives. Je travaille donc sur des archives en deux langues, mais il était hors de question de couvrir les passages en arabe pour accommoder les francophones. Cette envie de laisser ces passages sans traduction est celle derappeler que cepodcast s’adresse à unecommunauté plurilinguistique. Étant moi-même bilingue et jonglant quotidiennement avec deux langues, cette démarche me semble la plus juste envers moi-même ainsi que celles etceux qui se reconnaissent dans mon parcours.

La question de la production musicale féminine sur la mémoire migratoire est essentielle. Les femmes originaire des pays d’Afrique du Nord constituent les premières passeuses de culture pour leurs enfants né·e·s en France. Leur récit permet de reconstituer une généalogie de la migration, là où les pères se caractérisent par leur silence. En effet, la figure du père semble se caractériser par son silence face à sa trajectoire de vie personnelle, comme le notifie le militant des luttes de l’immigration etauteur du livre Territoire d’outre-ville, Mounsi Mohand : « Nos pères ne criaient pas, ne s’expliquaient pas, ils subissaient en silence. » Pour Abdelmalek Sayad, cela s’explique notamment par lefort sentiment deculpabilité développé par les premiers arrivants en France. La migration est vécue comme une contrainte qui s’accompagne d’une conscience de l’exploitation qu’ils subissent. La réalité de la migration est difficile à porter, tant du côté de lasociété d’origine, que du côté de lasociété française. Pour A. Sayad, l’acte migratoire ne peut qu’être déprécié et les parents refusent de transmettre cette histoire. De mon expérience personnelle, la mère a un rôle essentiel de transmission de l’histoire du pays d’origine mais aussi de l’histoire de la famille. Les femmes ont un rôle crucial dans la transmission des histoires familiales et collectives. L’histoire migratoire s’intègre plus largement dans le continuum colonial etse matérialise par desparcours de vie qui ont mené des hommes etdes femmes à s’installer en France pour devenir une force de travail exploitable.

Ces trajectoires s’entremêlent dans l’histoire de la communauté maghrébine établie en France et ne sauraient faire sens si elles ne sont pas liées à l’histoire de la colonisation du Maghreb. Il est intéressant de s’attacher particulièrement à l’enjeu que constitue le foyer familial dans les communautés maghrébines. La transmission d’une mémoire familiale remplit trois fonctions : une fonction de transmission qui perpétue la spécificité du groupe qu’est la famille, lafonction de réviviscence, c’est-à-dire celle permettant de réactiver les émotions liées à une expérience personnelle et, enfin, lafonction deréflexivité. Comment s›organise cette transmission lorsque la famille s’inscrit dans une histoire migratoire douloureuse ? Comment transmettre à ses enfants son histoire familiale et, par là-même, son histoire culturelle ? Dès lors, il faut s’interroger sur les moyens de transmission de cette histoire et quelle place accorder à deséléments culturels comme lamusique.

Raconter lesexpériences en chantant

La mémoire de l’émigration semble contenir en son sein des voix féminines porteuses d’une histoire des luttes à transmettre et à faire valoir. Les répertoires poétiques etmusicaux développés par lesfemmes rendent compte de laréalité de lalutte anti-coloniale etrévèlent des histoires méconnues du contexte de l’émigration qui a suivi les luttes indépendantistes et l’instauration des États indépendants. Ainsi, les femmes de la tribu des Aït Atta du Souss, au Maroc, ont développé unrépertoire de izlan historique portant sur lamémoire de l’émigration. Le izlan est un forme poétique propre auxImazighen du Maroc central, qui se caractérise par sa forme. Il s’agit de deux (ou quatre) vers comportant une rime interne et renfermant un sens complet.

L’émigration des personnes originaires de la région du Souss se concentre particulièrement dans le nord de la France. Cela s’explique par un choix politique relevant à la fois de Hassan II et de l’ancienne autorité coloniale. En effet, durant les années 1960 à 1970, la France a fait appel à des dizaines de milliers deMarocains pour travailler dans lesmines. Lesdéparts furent exclusivement localisés dans les régions amazighophones etdans lesrégions du sud-est etdusud-

ouest duMaroc. LaFrance, par l’intermédiaire de Félix Mora, ancien officier des affaires indigènes au Maroc devenu cadre deshouillères et chef deservice delamain d’œuvre étrangère du Nord-Pas-de-Calais, sollicite les autorités marocaines pour procéder à une sélection massive. Si le continuum colonial est clair, le choix de Hassan II de focaliser les recrutements dans le Souss l’est tout autant. Ce choix s’inscrit dans une continuité historique puisque leMaréchal Lyautey, premier résident général, avait décidé que les candidats à l’immigration enFrance seraient exclusivement sélectionnés dans lesud du Maroc, en interdisant les départs en provenance d’autres régions. Le but était de mettre fin aux révoltes anti-coloniales existantes dans les régions du sud. Hassan II, confronté à une contestation politique massive dans cesrégions, prolonge lecontinuum colonial en choisissant de vider le sud de ses forces masculines durant lapériode des années 1960-1970.

Les izlan des femmes de la tribu des Aït Aita sont connus sous le nom de Timnadin. Ces Timnadin ont permis une transmission précise de l’histoire del’émigration dans leSouss, notamment desméthodes de recrutement imposés par Félix Mora. En effet, ces poèmes chantés vont matérialiser le sentiment d’humiliation et la méfiance des femmes à l’égard de Félix Mora. Ce dernier revendique à lui seul l’embauche d’environ 66 000 Marocains s’appuyant sur une convention bilatérale sur la main d’œuvre signée par la France et le Maroc à l’indépendance en1956. Mora déclara même à propos de ses méthodes de recrutement : « J’ai regardé dans le blanc des yeux au moins un million de candidats marocains… J’ai embauché les pères et après les fils… le but recherché, c’est dumuscle 1 ». Ainsi, cedernier imposait notamment aux candidats de rester plus de trois heures au soleil pour tester leur résistance à la chaleur, les hommes examinés nus sur des critères d’endurance. Mora et son équipe marquaient ensuite les postulants avec destampons de couleurs différentes: vert sur lapoitrine pour les personnes sélectionnées, rouge pour les recalés. Les Timnadins relatent de manière précise le processus de recrutement: « 6 – A mad yan imdey ur as-tumiẓ, Iεerraten Muγa, izri-t ur ten-yusiy. Combien d’hommes ont guetté le départ. Et Mora les avait déshabillés et délaissés ! » ou encore « Ṭṭabeε azegzaw ayed newwaγ Iwet-i s uzeggwaγ isferza-yi. J’ai tant espéré être tamponné de vert / Mais le rouge m’a paralysé. »

La découverte d’un article traitant de la question de ces Timnadin avait particulièrement attirée mon attention lorsque j’avais co-fondé avec deux

Les femmes originaire des pays d’Afrique du Nord constituent les premières passeuses de culture pour leurs enfants né·e·s en France. Leur récit permet de reconstituer une généalogie de la migration, là où les pères se caractérisent par leur silence.

camarades le collectif Mouqawat, qui avait pour but de valoriser les mouvements féministes, récits de luttes de femmes du Maghreb et du Proche-Orient oudesdescendantes deces immigrations enFrance. Déjà à l’époque, l’idée de raconter des expériences politiques de femmes me semblait nécessaire pour pouvoir construire nos propres outils de lutte. Ces Timnadin étaient, à mes yeux, des outils de politisation puissants pour lesdescendant·e·s desmineurs originaires duSouss, tout en leur racontant de façon précise une histoire postcoloniale souvent tue, celle desconditions matérielles de l’immigration en France. Au vu de leur qualité et de l’histoire qu’elles peuvent renfermer en leur sein, qu’il s’agisse de portées symboliques ou de contenus explicites, les musiques arabes sur lesquelles je travaille, mais aussi toutes les musiques issue du Sud global ou de populations ayant subi la colonisation et l’esclavage, doivent être utilisées de manière prudente. Prudente, dans le sens où ces expressions artistiques sont sujettes à laspoliation et aux fantasmes. Ildevient donc nécessaire delestransmettre en recontextualisant leur origine mais aussi l’environnement social dans lequel les premiers auditeurs vivaient. Il est donc nécessaire de réfléchir à sa propre pratique pour ne pas tomber dans l’autoexotisation ou du moins tenter d’éviter les clichés qui peuvent habiter notre inconscient.

Savoir penser ses pratiques

La situation en diaspora requiert de réfléchir àlaproduction du discours sur lesarts émanant de pays anciennement colonisés. Il est essentiel de penser les pratiques au regard de lasociété capitaliste etraciste dans laquelle nousvivons lorsque l’on produit «du contenu culturel». Lesmilieux delaculture ou «lesarts» ne sont pas exempts demécanismes qui imposent desinjonctions très fortes sur les descendant·e·s de l’immigration postcoloniale. Beaucoup sont perçue·e·s, mais certaines me semblent très ancrées dans nos subconscients dufait de nos positions subalternes. À titre d’exemple, ce qui

1 El Baz Ali, « Le combat sans fin des mineurs marocains », Plein droit, 2009/2 (n° 81), p. 35-38. URL : https://www.cairn.info/revueplein-droit-2009-2-page-35.htm

me dérange, notamment dans des domaines comme la danse et la musique, c’est l’aspect performatif de l’appartenance, comme s’il fallait soit se soumettre aux injonctions blanches et s’effacer, soit surinvestir la posture de la pureté au risque de tomber dans l’exotisation. Il existe un surinvestissement du champ symbolique de l’appartenance –vêtements, maquillage, mise en avant de certains instruments, etc. – et, dans le même temps, il y a un appauvrissement ou une création novatrice du contenu « culturel » qui n’a rien « d’authentique ». C’est par exemple le cas quand on invente une danse –par exemple le concept de « danse africaine » – et qu’on lui appose un « label d’authenticité » en lui attribuant une appartenance régionale alors qu’elle n’existe tout simplement pas et qu’il s’agit, avant tout, d’une production empruntant à différents types de danse. C’est exactement ça, l’exotisation ou auto-exotisation.

Créer n’est évidemment pas le problème. On peut créer sans revendiquer la légitimité des ancêtres et l’authenticité. Sauf que c’est ça qui est vendeur : l’exotisation, la soi-disant authenticité. Mais à qui allons-nous vendre tout ça? À unpublic blanc ounovice qui a besoin de repère pour satisfaire les raisons pour lesquelles il vient assister à un spectacle ou écouter un concert. Il ne faut pas se voiler la face : les gens viennent rarement pour « découvrir ». Il y a forcément une attente. Le surinvestissement symbolique sert à satisfaire ce public-là et permet paradoxalement d’accéder à la légitimité publique/médiatique. Dans le domaine de la musique ou de la danse, beaucoup revendiquent la volonté de « donner ses lettres de noblesse » à telle ou telle production culturelle régionale ou nationale, telle ou telle danse, tel ou tel style musical. Sauf que « donner ses lettres de noblesse » à unpatrimoine immatériel, tout en souhaitant unespace médiatique large, passe par la soumission à des codes, notamment à la classification hasardeuse. Classification hasardeuse car elle correspond à descritères occidentaux de«classification» delamusique oumême desméthodes d’apprentissage.

Pour le cas de la danse, s’extasier de l’enseignement detelle danse duMaghreb ouduProche-Orient me laisse

Créer n’est évidemment pas le problème. On peut créer sans revendiquer la légitimité des ancêtres et l’authenticité. Sauf que c’est ça qui est vendeur : l’exotisation, la soi-disant authenticité. Mais à qui allons-nous vendre tout ça ?

dubitative. Elles amènent souvent à unappauvrissement ducontenu, à uneuniformisation et unestandardisation européocentrée de l’apprentissage, du partage. Loin de moi l’idée de trouver ça stupide de donner des cours de danses maghrébines et proche-orientales –même si là encore on pourrait revoir la classification –; c’est plutôt le fait de « s’extasier » de la manière dont se déroulent les cours, lorsque la personne commence à trop parler des « aspects techniques » par exemple. Encore une fois, il ne s’agit pas de nier la technicité de ces danses, souvent même plus complexes que les danses occidentales. Je pointe seulement le fait que la manière légitime de « valoriser » ces danses est de mettre en avant un apprentissage à l’occidentale, qui allie souvent cours techniques et sportifs. Or, loin dedélégitimer cesméthodes, je considère que lamanière « traditionnelle » d’apprendre ne vaut pas moins que faire des cours dans une salle de modern jazz avec une prof qui te gueule dessus en disant « 1, 2, 1, 2, 3 ». Comme si ces danses-là ne se transmettaient pas d’abord dans lesassemblées defemmes, lesmariages, lesfêtes qui ont permis qu’elles nousparviennent et qui continuent d’être le lieu d’apprentissage et d’amélioration des professionnel·le·s dans nos pays d’origine (c’est-àdire des troupes de mariage et de fêtes principalement).

Il en va de même pour les musiques qui peuvent être apprises de manière autodidacte ou enseignées par une transmission orale non codifiée. D’ailleurs, il convient de remarquer que l’introduction de « productions culturelles racisées » dans le marché professionnel européen a tendance à produire des figures de sauveur ou sauveuse des cultures du Sud en leur donnant une légitimité à l’international ou à une échelle européenne/française. Bien qu’elles et ils ne se définissent pas elles et eux-même comme tel·le·s, beaucoup d’artistes avancent que leur travail offre « une visibilité », « une médiatisation internationale », «desrencontres dans lemondeentier», «ladécouverte denotre culture par desfollowers partout dans lemonde». Oui mais lestien·ne·s ? On produit en masse undiscours où l’on place un pays au centre, mais où bien souvent ses habitant·e·s ou descendant·e·s font de la figuration dans l’ascension sociale de celle ou celui qui l’utilise. Il faut le rappeler : un pays, c’est d’abord des gens et lorsqu’on adopte des codes à mille lieux des normes sociales du pays ou qu’on ne rend pas accessible son travail, on ne place pas son pays au centre. Bref, ce n’est pas le white savior qui va sauver les indigènes mais lezmigri savior qui va sauver saculture, luioffrir uneplace au soleil dans la cour des grand·e·s de ce monde, grâce à sa double appartenance, à son soi-disant double positionnement. Cette question me traverse beaucoup dans la création du podcast, même si je ne la définis

pas comme artistique mais plutôt à mi-chemin entre un travail de catharsis personnelle, de musicologie et d’histoire. Cependant, j’ai conscience de manipuler des œuvres artistiques, des histoires personnelles etdes histoires collectives etpolitiques, d’où lanécessité de (re)situer madémarche.

Quant à la question de l’hybridation, pour les artistes racisé·e·s, je me dis souvent : pourquoi pas l’assumer si elle est utilisée dans son travail ? En cela, le positionnement de Lila Abu-Lughod qui s’appuie sur l’approche des féministes et des « halfies » del’anthropologie est intéressante. Les halfies, del’entredeux, qu’elle définit comme « des personnes dont l’identité nationale ou culturelle est hybride, du fait du cursus scolaire suivi loin des pays d’origine, de parcours migratoires ou d’ascendances mixtes 1 ». Pour cesauteurs etautrices, lerangement del’autre dans l’altérité complète etabsolue ne fonctionne plus, car iels font partiellement partie decet autre. Ils’y greffe lesouci d’éviter l’utilisation essentialiste de la notion de culture. L’utilisation du concept de culture dans les sciences sociales tend à effacer lacomplexité desvies individuelles en les enserrant dans des grands traits culturels stéréotypés, partagés demanière homogène, perpétuant ainsi cette frontière entre « nous » et « eux ». AbuLughod critique cette notion essentialiste de la culture qui devient souvent la clé de toute explication et va jusqu’à la comparer à la notion de race. Selon l’autrice, lanotion deculture pourrait devenir uneeuphémisation de lanotion de race.

Alors comment se positionner comme halfie ? Et bien je n’ai pas de réponse tranchée, mais je pense qu’il faut rediriger les boussoles vers le Sud ou vers les périphéries du Nord d’où nous sommes originaires pour la plupart. Que dois-je aux miens dans mon œuvre ?

D’une certaine manière, répondre à des codes culturels que nous n’avons pas pris le temps de définir peut nous amener à performer la race. C’est d’autant plus vrai que la racialisation crée un marché artistique restreint où sont contraints à la confrontation de nombreux artistes non-blancs. En effet, il existe peu de place pour les personnes racisées et les places qu’on nous accorde semblent être attribuées aux personnes les moins subversives. Ce manque de place accordée aux artistes racisé·e·s crée uneconcurrence entre elles eteux. Lesinjonctions y sont multiples, allant del’effacement del’origine à la surexposition de celle-ci. Le tout imposé par unagenda culturel, qui diffère selon lesinstitutions et les périodes : un surinvestissement de l’origine pour le divertissement pendant la période World Music, tout en sachant que la musique produite pour lepublic européen diffère, par denombreux points, à celle produites pour lepays d’origine. Plus récemment, un surinvestissement du background politique des pays du Sud, notamment dans l’art contemporain, où l’histoire est très aseptisée et occultée de sa pensée la plus révolutionnaire. Cette sélection produit des récits souvent centrés sur les seuls indépendances nationales dans de grandes dates et grandes lignes qui taisent souvent les diversités politiques du Sud global, au profit de romans nationaux plus ou moins admis dans le Nord. Évoquer ces histoires dans l’art contemporain ne doit pas seulement servir à répondre à une commande politiquement correcte pour l’intelligentsia blanche delaculture. De la même manière, nous constatons un piège qui se renferme, par bien des méthodes, qui empêchent souvent deproduire del’art pour del’art.

Alors comment se positionner comme halfie ? Et bien je n’ai pas de réponse tranchée, mais je pense qu’ilfaut rediriger les boussoles vers le Sud ou vers lespériphéries duNord d’où noussommes originaires pour la plupart. Que dois-je aux miens dans mon œuvre ? C’est là la question essentielle de l’entreprise de Vintage Arab, qui archive à lafois les échanges avec ma mère etqui tente une communication communautaire entre leshéritières ethéritiers d’unpatrimoine musical.

Lila Abu-Lughod, «Writing against culture», in Timothy S. Oakes et Patricia L. Price (éds.), The Cultural Geography Reader, Routledge, 2008.