Innovationen und Projekte in Südtirol im Winter 2023/24

Innovationen und Projekte in Südtirol im Winter 2023/24

SYNERGIE WASSERKRAFT & BESCHNEIUNG

Doppelte Nutzung der Beschneiungsinfrastruktur und der Wasserressourcen für die Beschneiung und gleichzeitig für die Erzeugung von ökologischem Strom aus Wasserkraft

Südtirols alpine Landschaft inspiriert nicht nur Touristen, sondern bringt auch innovative Unternehmen hervor, die weltweit führend in ihren Bereichen sind. Der Tourismus blüht mit Rekordzahlen von 2022, insbesondere durch Bergaktivitäten im Sommer und Winter. Die entstandene „alpine DNA“ hat eine Schlüsselbranche für „alpine Technologien“ hervorgebracht. Lesen Sie mehr darüber ab Seite 6.

Herausgeber: Athesia Druck GmbH, Bozen, Eintrag LG Bozen

Nr. 26/01, am 27.11.2001

Chefredakteur: Franz Wimmer

Projektleiterin/Koordination: Magdalena Pöder

Verkaufsleitung: Patrick Zöschg

Redaktion: Franz Wimmer, Nicole D. Steiner, Elisabeth Stampfer, Edith Runer, dpa Werbung/Verkauf: Armin De Biasio, Michael Gartner, Elisabeth Scrinzi, Wolfgang Göller

Verwaltung: Weinbergweg 7 | 39100 Bozen Tel. 0471 081 561 info@mediaradius.it | www.mediaradius.it

Fotos: Dolomiten-Archiv, shutterstock, verschiedene Privat-, Firmen- und Online-Archive sowie Verkaufsunterlagen.

Konzept und Abwicklung: MediaContact, Eppan

Titelseite: Foto © Doppelmayr Italia

Art Director: Elisa Wierer

Grafik/Layout: Achim March, Simon Krautschneider, Georg Hochkofler

6 Den Berg im Blut

Projekte in Blau

10 Alpin Arena Schnals: Auf dem Weg zur neuen Gletscherbahn

23 Sesselbahn Arlara: Innovation, Effizienz und Komfort

24 Wetter, Lawinen und Straßen(sperren)

28 Im Doppelpack auf die Plose

36 Gefahr: Hochwasser

40 Lawinenschutzgalerie im Sarntal

44 Wintersport und die Ökobilanz

46 Seilbahn Vigiljoch: Fit für die Zukunft

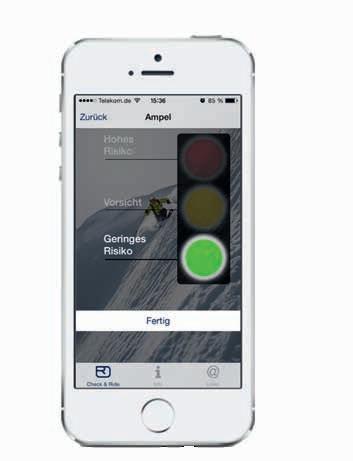

52 Digital und sicher am Berg

56 Santnerpasshütte: Mehr Platz, aber weniger Energie

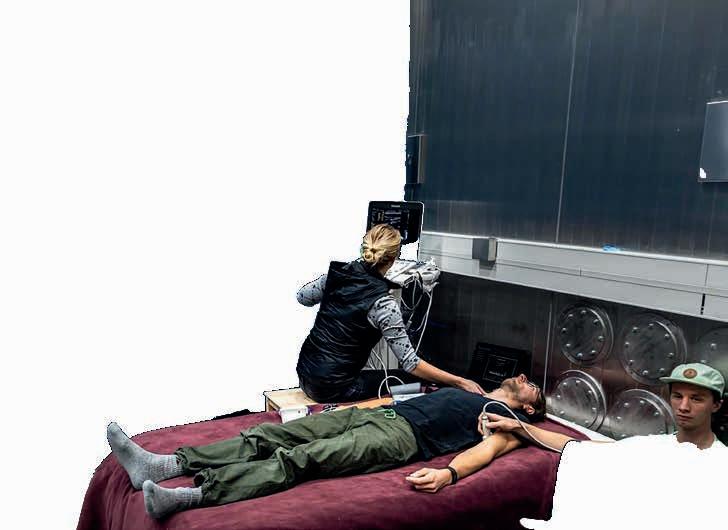

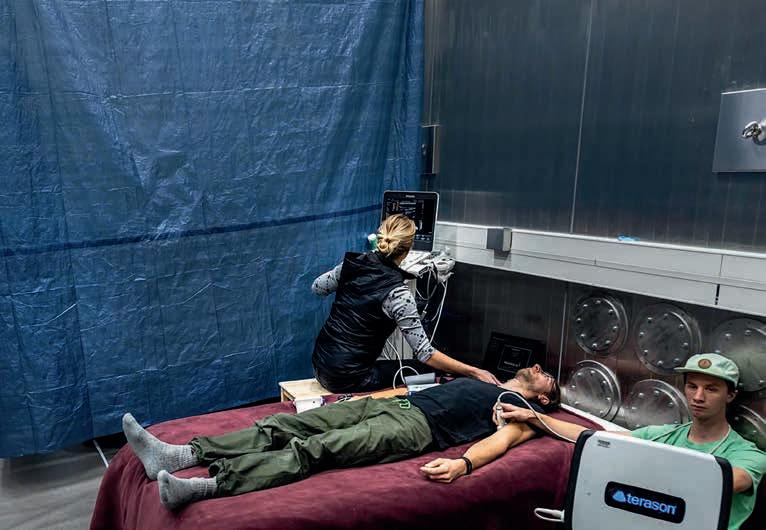

62 Alpine Notfallmedizin: Forschen unter realen Bedingungen

64 Gitschberg Jochtal: Nachhaltigkeit im Skigebiet

66 Traumacenter erstrahlt im neuen Glanz

74 40 Jahre Euorpacup

Lektorat: Magdalena Pöder

Produktion: Athesia Druck Bozen | www.athesiadruck.com

Vertrieb: Als „Dolomiten“-Beilage und im Postversand

Druckauflage: 24.000 Stück

Preis: Einzelpreis 2 Euro, A+D: 2,60 Euro

Die Redaktion übernimmt keinerlei Haftung für die Inhalte der Werbeseiten, PR-Seiten und der angeführten Webseiten. Athesia Druck GbmH hat gemäß Art. 37 der EU-Verordnung 2016/679 (GDPR) den Datenschutzbeauftragten (Data Protection Officer, DPO) ernannt. Die Kontaktaufnahme für jedes Thema in Bezug auf die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist über dpo@athesia.it möglich.

21 Doppelmayr Italia GmbH, Lana

22 Niederstätter AG, Atzwang

33 PRIXAN Fliesen & Böden GmbH, Brixen

34 HTI-Unternehmensgruppe, Sterzing

43 Supersnow GmbH, Bozen

45 TechnoAlpin AG, Bozen

51 Gasser Ingenieur, Bruneck

55 Alpewa GmbH, Bozen

61 xelom GmbH, Bozen

65 Elektro Marschall KG, Girlan

71 Gesundheit: Zahntod droht

72 Portrait: Laura Hitthaler Info-PR

NACHHALTIGKEIT Wintersport und die Öko-Bilanz

Südtirol und die „Alpine DNA“ –eine Geschichte vorgegeben aus den besonderen geografischen Gegebenheiten des Landes. Nur 18 Prozent der Südtiroler Fläche sind besiedelt. Der weitaus größte Teil von 82 Prozent sind Berge bis knapp 4.000 Meter Höhe und dazwischen steile Hänge und mehr oder weniger tiefe Täler. Die Bewirtschaftung und Erschließung der Bergbauernhöfe in extremen Lagen, die Entwicklung von speziellen Hilfsmitteln und Geräten, der Bau von Material- und Personenseilbahnen, Lawinenschutzbauten in steilem felsigen Gelände oder der Bau von Schutzhütten und Seilbahn-Bergstationen auf über 3000 Meter Höhe. Alle diese Projekte haben eines gemeinsam. Sie sind die Grundlage der „Alpinen DNA“ von Südtiroler Pionieren, wie dem Lananer Seilbahnbauer und Erfinder Luis Zuegg, dem Sterzinger Unternehmer Gabriel Leitner, dem Grödner Ernst Prinoth und vielen anderen Südtiroler Tüftlern ... bis zu den Weltmarktführern wie HTI (Leitner Gruppe) und TechnoAlpin. Als besonderes Beispiel die Erneuerung der Zugspitzbahn vor einigen Jahren – eine Megabaustelle auf 3.000 Meter Höhe. Überall dort, wo es besonders gefährlich war, kamen Südtiroler Fachkräfte zum Einsatz. Dank dieser „Alpinen DNA“ sind im Bereich der alpinen Technologien immer mehr Südtiroler auch international sehr erfolgreich tätig.

Franz Wimmer

Knapp acht Millionen Gästeankünfte und über 34 Millionen Übernachtungen wurden 2022 in Südtirol gezählt – ein neuer Rekord. 2023 zeichnet sich noch einmal eine Steigerung ab. Der Tourismus in Südtirol zählt damit nicht nur zu den wichtigsten, sondern offenbar auch zu den krisenfesten Branchen. Vor allem die Berge ziehen im Sommer wie im Winter zunehmend Menschen an, die sich aktiv erholen und unvergessliche Momente erleben wollen. Wanderer, Freizeitsportler, Familien und Naturliebhaber – sie alle finden in Südtirol das, was sie ihren Alltagsstress vergessen lässt.

Rund um diesen Bergtourismus hat sich in Südtirol im Lauf der Jahrzehnte ganz unscheinbar, aber sehr effizient eine Schlüsselbranche entwickelt, die unter dem Begriff „alpine Technologien“ zusammengefasst werden kann. Zahlreiche Unternehmen beschäftigen sich mit Produkten und Dienstleistungen rund um den Berg, mit denen sie weit über die Grenzen hinaus erfolgreich und zum Teil sogar Weltmarktführer sind.

Schnee aus der Dose Stichwort Weltmarktführer: Da geht der Gedanke natürlich sofort in Richtung Beschneiungsanlagen. Diese zu entwickeln und weiterzuentwickeln, dazu war

WANDERER, FREIZEITSPORTLER, FAMILIEN UND

NATURLIEBHABER

–

SIE ALLE FINDEN IN SÜDTIROL DAS, WAS SIE IHREN ALLTAGSSTRESS VERGESSEN LÄSST.

Südtirol prädestiniert. Die ersten Schneekanonen wurden zwar schon in den 1950er-Jahren in den USA hergestellt. Doch diese Maschinen taugten wenig für das Klima in den Alpen. So produzierten zwei Pioniere – Georg Eisath und Walter Rieder – im Jahr 1983 den ersten Prototypen eines Niederdruck-Schneeerzeugers. Gemeinsam mit Erich Gummerer gründeten sie sieben Jahre später das Unternehmen TechnoAlpin. Heute beschäftigt dieses Unternehmen rund 700 Mitarbeiter weltweit und ist laut eigenen Angaben Weltmarktführer auf dem Gebiet der technischen Beschneiung. Ohne den von Maschinen erzeugten Schnee geht bekanntermaßen in den meisten Skigebieten der Alpen nichts mehr. Technischer Schnee (früher Kunstschnee

genannt) ist praktisch die Voraussetzung, um Wintertourismus zu betreiben. Insofern wurde in Südtirol Pionierarbeit für eine gesamte Branche geleistet. Übrigens auch in Gröden, wo ebenfalls in den 1980er-Jahren Roland Demetz Schneekanonen „bastelte“ und später die Firma Demac gründete. 2011 wurde sie gemeinsam mit der schwedischen Firma Lenko von der Sterzinger Leitner Gruppe (später HTI-Gruppe) übernommen und Demaclenko getauft. Auch Demaclenko zählt heute zu den führenden Unternehmen im Bereich der Beschneiungsanlagen. In einer Zeit, in der von Klimaerwärmung, Wasserknappheit, aber auch Nachhaltigkeit die Rede ist, gehen die Innovationen bei der Beschneiung in erster Linie in Richtung Umwelt. Mit möglichst wenig Energie und Wasser bei nicht allzu tiefen Temperaturen qualitativ hochwertigen Schnee zu erzeugen, ist das Ziel. Es ist hoch gesteckt, aber immerhin gibt es schon eine Technologie, mit der Schnee unabhängig von den Außentemperaturen erzeugt werden kann.

Boliden für die Pisten

Die natürliche „Schwester“ der Beschneiungsanlage ist die Pistenraupe, denn der erzeugte (und auch der vom Himmel gefallene) Schnee muss auf den Pisten verteilt werden. Auch die Pistenraupe

hat in Südtirol ein wunderbares Umfeld. Und wieder war ein Grödner ein Pionier auf diesem Gebiet. 1962 entwickelte der ehemalige Formel-I-Pilot Ernst Prinoth sein erstes Pistenfahrzeug und legte damit den Grundstein für ein später international erfolgreiches Unternehmen. Im Jahr 2000 gab es eine Fusion mit dem Pistenfahrzeugbereich von Leitner, womit Synergien geschaffen und Innovationen vorangetrieben wurden. Durch die Digitalisierung hat das sogenannte Pistenmanagement, also die effiziente Verteilung des Schnees auf den Pisten, eine wesentliche Erleichterung erfahren. Heute entwickelt Prinoth auch Kettennutzfahrzeuge und Maschinen für das Vegetationsmanagement, also zum Beispiel Fahrzeuge zur Bewirtschaftung von Waldflächen, zur Trassenpflege oder zur Beseitigung von Käferholz.

Schnell nach oben

Zurück zur Firma Leitner, die inzwischen als HTI-Gruppe zeichnet. Weltweit bekannt geworden ist das Unternehmen weder mit Beschneiungsanlagen noch mit Pistenfahrzeugen, sondern mit dem Seilbahnbau. Gemeinsam mit der österreichisch-schweizerischen Doppelmayr Garaventa hat es derzeit die größten Anteile am Weltmarkt für Seilbahnen inne, wobei auch Doppelmayr in Südtirol produziert, und zwar in Lana.

Klar, dass Südtirol mit seiner gebirgigen Landschaft beim Bau von Aufstiegsanlagen einen Standortvorteil hat – immerhin gibt es im ganzen Land rund 360 solcher Anlagen. Aber Berge findet man auch anderswo, und insofern ist die Leistung, die in Südtirol erbracht wird, wahrlich anzuerkennen. Ob kuppelbare Gondel- und

Sesselbahnen, Umlauf- und Pendelbahnen – ein Stück Südtirol ist meistens dabei. Interessant ist, dass der innovative Geist einiger heimischer Vorzeigeunternehmen nicht bei den Bergen Halt macht. So hat Leitner längst auch die Stadt für sich entdeckt und entwickelt urbane Seilbahnen für große Städte in aller Welt. Ein Tochterunternehmen der Technoalpin produziert Löschkanonen für die Feuerwehren.

Fesch am Berg

Vom Alpinsport – ob im Sommer oder im Winter – lebt auch ein Teil der Bekleidungs- und generell der Outdoorindustrie. Südtirol eignet sich dabei nicht nur als einmalig schönes Testgelände für viele bekannte Marken, sondern auch als Ideen- und Technologieschmiede. Das Unternehmen Salewa ist laut eigenen

Angaben europäischer Marktführer für technische Alpinbekleidung und aktuell weltweit in 30 Ländern vertreten. Auch der international erfolgreiche Handschuhspezialist Reusch hat seinen Sitz vor einigen Jahren nach Südtirol verlegt, nicht zuletzt aufgrund der Nähe zu großen Skigebieten.

Hightech für die Landwirtschaft

Der Bergtourismus ist aber nur ein Teil, wenn auch der größte, der die alpine DNA Südtirols auszeichnet. Eine zweite Säule, die manchmal im Sog des Tourismus etwas untergeht, ist die Berglandwirtschaft, eigentlich die gesamte Landwirtschaft. Immerhin 20.000 landwirtschaftliche Betriebe gab es 2022 in Südtirol, die Hälfte davon mit Tierhaltung, fast ein Viertel mit Ackerbau. Rund

8.300 Betriebe bauen Äpfel an, 3.800 Betriebe Wein. Im landwirtschaftlichen Bereich sind es vor allem Nischenbetriebe, die mit Innovationen von sich reden machen. Das beginnt bei neuen Technologien für den Ackerbau und die Bodenbearbeitung, geht über die Bewässerung und reicht bis zu Innovationen im Bereich der Abfallbewirtschaftung. Auch der Lebensmittelbereich spielt hier eine Rolle, insbesondere die Produktion von Gemüse und Obst. Die Freie Universität Bozen und der NOI Techpark sind bei der Entwicklung von neuen Technologien und bei der Weiterentwicklung von Ideen ebenso Partner wie Brutstätten. Als wichtige Sparte der Landwirtschaft gilt in Südtirol die Holzwirtschaft. Hier sind es vor allem Nischenbetriebe, die sich „klammheimlich“ emporgearbeitet

und mit neuen Technologien die Märkte erobert haben. Messtechnologie, Holzbau, Baumarkt, Holzverarbeitung – ganz unterschiedlich sind die Arbeitsfelder der Unternehmen.

Messen für die Fachwelt

Aus Südtirols alpiner DNA heraus haben sich im Lauf der Jahrzehnte auch verschiedene Fachmessen entwickelt, die Interessierte aus aller Welt anlocken. Eine der bekanntesten ist die „Alpitec“, die mittlerweile wegen des aufstrebenden asiatischen Marktes in Peking stattfindet. Den Winterausklang besorgt die „Prowinter“ mit dem Schwerpunkt Verleih und Service im Wintersport. Auch die „Interpoma“ und die „Agrialp“ zählen zu den gefragten Treffpunkten für die internationale Fachwelt.

Nur noch wenige Tage, dann beginnt ein weiteres wichtiges Kapitel in der fast 50-jährigen Geschichte der Alpin Arena Schnals: Die neue Gletscherbahn wird zu ihrer Jungfernfahrt starten und die ersten Gäste ins Schneeparadies auf über 3.200 Meter Meereshöhe bringen. Die Errichtung der Pendelbahn und ihrer gesamten Infrastruktur war eine technische Meisterleistung, die Pendelbahn selbst ist zweifellos eine der prestigeträchtigsten und faszinierendsten Seilbahnen in den Alpen.

Weiter auf Seite 12

Zunächst ein Blick zurück: Man schrieb das Jahr 1975, als unter der Führung von Leo Gurschler in einer Pionierarbeit, die ihresgleichen sucht, die Schnalstaler Gletscherbahn gebaut und eröffnet wurde. Nach technisch schwierigen und aufwändigen Arbeiten an der Grawand, die zum Teil von Gurschler selbst durchgeführt wurden, konnte am 12. Juli 1975 die Eröffnung der Bahn gefeiert werden. Mit dem Bau wurde der Hochjochferner als Skigebiet erschlossen.

Zukunftsweisende Entscheidung 1995 und 2015 wurde die Bahn jeweils generalüberholt. 2023 hätte wiederum eine vom Gesetz vorgeschriebene Revision angestanden. Das Tragseil und alle drehenden Elemente hätten ausgetauscht werden müssen. „Alleine die Generalüberholung hätte mehr als vier Millionen Euro gekostet“, erklärt Stefan Hütter, Leiter für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit der Alpin Arena Schnals,

„und am Ende hätten wir immer noch eine alte Bahn gehabt.“ Nach sorgfältiger Überlegung traf die Athesia AG als Eigentümerin deshalb eine zukunftsweisende Entscheidung: Eine komplett neue

„ALLEINE DIE GENERALÜBERHOLUNG HÄTTE MEHR ALS VIER MILLIONEN EURO GEKOSTET.“

STEFAN HÜTTER

konnte in kurzer Zeit Großes erreicht werden.

Seilbahn sollte gebaut werden. Die einzigen Elemente, die bis auf Weiteres noch in ihrer Grundstruktur erhalten bleiben sollten, sind die Tal- und die Bergstation. Ansonsten sollte die gesamte Seilbahntechnik vollständig ausgetauscht werden.

Technische und logistische Herausforderung

Die Errichtung der neuen Seilbahn – sie wurde von der Doppelmayr/GaraventaGruppe geplant – war neben der technischen auch eine logistische Herausforderung und nicht zuletzt ein Glücksspiel mit dem Wetter, das auf dieser Höhe am Alpenhauptkamm selbst in den Sommermonaten winterlich sein kann. Mit etwas mehr als einem halben Jahr hatte man sich außerdem eine knappe Bauzeit auferlegt, um den Besuchern noch eine lange Wintersaison zu gewährleisten. Bei einem solchen Projekt spielt eine gute Planung natürlich eine wichtige Rolle.

Baggern in die Tiefe, mit Kompetenz & Leidenschaft

· Abbrucharbeiten und Aushubarbeiten an der Talstation in Kurzras für die neue Gletscherbahn

· Abbrucharbeiten bei der Ex-Bussl Bar

· Aushub für zwei Trafokabinen auf der Hintereispiste und am Gletschersee

· Aushub der Fundamente für die Aussichtsplattform am Gletscher

Viele Details mussten vorab geklärt sein. Ein Aspekt bei der Planung war auch der Umweltschutz. So fand man beispielsweise verschiedene Lösungskonzepte zur Minimierung der Vibrationen sowie des Lärms auf der Strecke und in den Stationen, ebenso zur Energierückgewinnung während der Talfahrt der Bahn. Dadurch

kann die Energie im Verteilernetz wiederverwendet werden.

Neukonstruktion der Seilbahnstütze

Und so verliefen die Bauarbeiten: Am 11. Mai 2023 startete nach fast einmonatigen Vorbereitungen der Hauptteil dieser Arbeiten. Die Kabinen wurden bei schwieri-

gen Wetterbedingungen abmontiert. Die nächste große Herausforderung war die Neukonstruktion der einzigen Stütze zwischen Berg- und Talstation. Für die Bauarbeiten errichtete die zuständige Firma Moosmair GmbH aus St. Martin in Passeier eigens eine Materialseilbahn, um die benötigten Materialien und Maschinen

zur Baustelle bei der alten Stütze zu bringen. Auch ein 75 Meter hoher Baukran wurde bei der Stütze montiert, mit dem die Montage dann großteils durchgeführt wurde. Nach diesen Vorbereitungen wurde der bestehende Gittermast abgebaut, danach ein neues Stützenfundament errichtet und verankert. Schlussendlich konnte man sich dem Bau und der Montage der neuen Seilbahnstütze widmen. Walter Auer, Mitinhaber der Firma Moosmair GmbH und Montageleiter auf der Baustelle sagt: „Die Logistik war sehr anspruchsvoll und eine der größten Herausforderungen. Beispielsweise mussten die großen Maschinen oftmals in vier bis fünf Teile zerlegt werden, um sie überhaupt mit der Materialseilbahn zur Stütze transportieren zu können.“ Die Stütze befindet sich auf ca. 3.000 Metern, was die Arbeiter durchaus forderte. „Mit dem Wetter hatten wir bei der Montage der neuen Seilbahnstütze Glück“, sagt Walter Auer.

Fliesen & Böden

Badplanung

Keramik-Tischlerei

Pools & Spa

Service & Shop

„DIE

LOGISTIK WAR SEHR ANSPRUCHSVOLL UND EINE DER GRÖSSTEN HERAUSFORDERUNGEN. BEISPIELSWEISE MUSSTEN DIE GROSSEN MASCHINEN OFTMALS IN VIER BIS FÜNF TEILE ZERLEGT WERDEN, UM SIE ÜBERHAUPT MIT DER MATERIALSEILBAHN ZUR STÜTZE TRANSPORTIEREN ZU KÖNNEN.“

WALTER AUER

„Bei den Betonarbeiten eher weniger. Die Arbeiter waren aber wirklich sehr tapfer. Sie haben eine super Leistung erbracht.“

Die neue Seilbahnstütze hat eine Höhe von 65 Metern und ein Gewicht von 186 Tonnen. Aufgrund der Höhe mitunter extreme Witterungsbedingungen, vor allem wegen des oft starken Windes, wurde eine größere Spurweite vorgesehen, um die Überfahrt der Stütze zu verbessern. Die Arbeiten an der Stütze konnten Ende September unfallfrei und termingerecht abgeschlossen werden.

Nach Abschluss dieses Teiles der Arbeiten wurden Anfang Oktober die Tragseile für die neue Pendelbahn gezogen, die mit einem Sondertransporter ins Schnalstal geliefert worden waren. Gleichzeitig konnten die Vorbereitungen für die Montage des Zugseiles getroffen werden. Dazu gehörte die Montage der Seilreiter und des Signalseils.

Die neue Anlage ist mit einem verschweißten und vollständig inspizierbaren Zugseilring ausgestattet, der sich unter kontinuierlicher Überwachung

Genehmigungsplanung

Bauleitung

dr. arch. Ralf Dejaco dr. arch. Alexander Burger

befindet. Dadurch konnten die Endbefestigungen der Zugseile eliminiert werden. Wie bereits die alte Seilbahn wurde auch diese nach dem Prinzip der „integrierten Rettung“ konzipiert – mit technischen Lösungen, die es bei Störungen in den meisten Fällen ermöglichen, die beiden Kabinen zu den Stationen zurückzubringen.

Neue Kabinen sind rot

Der letzte Oktobertag war dann wieder ein besonderer Tag. Die neuen Kabinen

der Pendelbahn wurden angeliefert. Sie haben, nachdem die bisherigen blau gewesen waren, wieder die Farbe Rot – genauso wie jene bei der Eröffnung im Jahr 1975. Mitte November dann ein spannender Moment: Die erste rote Kabine wurde ans Seil montiert. Drei Tage später konnte mit der Montage der zweiten Kabine begonnen werden. Die neuen Kabinen sind voll verglast und haben beheizte Böden. Das verhindert die Bildung von Eis, sodass für die Passagiere nicht die Gefahr besteht, auf dem Boden auszurutschen.

Des Weiteren bieten die Kabinen im Vergleich zu den bisherigen um etwa ein Drittel mehr Platz. Die Kapazität bleibt allerdings bei 80 Personen pro Kabine, sodass die Nutzer mehr Komfort genießen können. Pro Stunde können 800 Personen transportiert werden.

Viele Firmen ziehen an einem „Seil“ Ende November (bei Redaktionsschluss) gingen die Bauarbeiten in die Endphase. „Eine der größten Herausforderungen war es, die neue Seilbahn in eine

MODERNISIERUNG DER SEILBAHN

„KURZRAS - GRAWAND“ IN SCHNALS

Die Leistungen der Fa. Moosmair aus Passeier umfasste u.A. die Lieferung, die Montage und den Betrieb einer speziellen Materialseilbahn. Diese ermöglichte nicht nur einen effizienten Materialtransport zur Versorgung dieser hochalpinen Baustelle, sondern unterstreicht auch das Bekenntnis zu nachhaltigen Baupraktiken. Die Materialseilbahn hat außerdem die Bauzeit verkürzt und dabei die Umweltauswirkungen minimiert.

Weiters zeichnete sich die Fa. Moosmair verantwortlich für den Bau der neuen Stützenfundamente inklusive der Verankerungen, sowie für die Demontage des bestehenden, als auch für die präzise Montage des neuen Gittermasts. Dieser Prozess erforderte nicht nur Fachkenntnisse, sondern auch höchste Sorgfalt

Die Arbeiten mussten unter teilweise schwierigen Wetterbedingungen aufgrund der Höhenlage der Baustelle ausgeführt werden und verlangte den Bauarbeitern und Monteuren des Moosmair-Teams einiges ab.

Außerdem wurde die Fa. Moosmair damit beauftragt einen Lawinenschutzdamm, sowie die Infrastrukturen der Energie und Kommunikation zu realisieren. Hierfür mussten schwere Arbeitsgeräte wie Greif- und Schreitbagger per Materialseilbahn herantransportiert werden.

Mit der Vollendung der neuen Dreiseil-Umlaufbahn (3S-Bahn) vom Klein Matterhorn nach Testa Grigia wurde die Vision einer durchgehenden, ganzjährigen Verbindung zwischen Zermatt (Schweiz) und Cervinia (Italien) Realität. Bauen auf knapp 4000 m Meereshöhe war dabei für das MontageTeam der Moosmair GmbH kein Zuckerschlecken, denn nichts ist auf dieser Höhe vergleichbar mit einer Baustelle im Tal. Das Unternehmen aus Passeier trug zum Gelingen dieses prestigeträchtigen Projektes mit der Ausführung der Komplettmontage bei. Zudem wurde die Logistik des kompletten Baus über die 8-Tonnen-Materialseilbahn der Fa. Moosmair abgewickelt.

bestehende Struktur einzubauen, erklärte zu diesem Zeitpunkt Hannes Pircher, Projektleiter Seilbahntechnik der Doppelmayr Italia GmbH. „Die gesamten seilbahntechnischen Maschinen mussten in die bestehende Tal- bzw. Bergstation eingebaut werden. Auch die statische Dimensionierung war hier sehr aufwändig, denn auf die Seilbahnstation wirken bis zu 500 Tonnen Seilkräfte.“ Nicht nur das Bauen auf über 3.000 Metern Meereshöhe mache ein solches Projekt einzigartig, sondern auch das Zusammenspiel vieler Firmen auf der Baustelle erfordere einen hohen Grad an Koordination.

„EINE DER GRÖSSTEN HERAUSFORDERUNGEN WAR ES, DIE NEUE SEILBAHN IN EINE BESTEHENDE STRUKTUR EINZUBAUEN.“

HANNES PIRCHER

17. April

Start der Umbau- & Modernisierungsarbeiten der Gletscherbahn inkl. Berg- & Talstation.

11. Mai

Gondeln werden von der Firma Funimont abmontiert.

6. Mai

Kranteile werden mittels Materialseilbahn von der Firma Moosmair zur Stütze hochtransportiert.

Anfang Juni

Die 2.159 Meter langen Tragseile (54 mm dick), die Zugseile und die Rettungsseile werden abmontiert.

Anfang Juli

Mit dem Klemmapparat wird das schwere Tragseil alle 25 Sekunden 1 Meter nach oben zur Bergstation gezogen.

Mitte Juli

Die alte Seilbahnstütze wird Schritt für Schritt abgetragen und mit der Materialseilbahn ins Tal transportiert.

Anfang August

An der Bergstation wird die Straße unter der Gletscherbahn verbreitert, ein Kran aufgebaut und das Dach abgetragen.

Ende August

An der Talstation werden die Bauteile für die neue Seilbahn angeliefert und einiges sogar bereits verbaut. Die Baufirma Oberhofer aus Schnals hat Ende August die Arbeiten an Kasse und Büroräumen aufgenommen.

22. August

Es wird mit dem Aufbau der Stütze der Gletscherseilbahn begonnen.

20. September

Das Tragseil für die neue Pendelbahn wird mit einem Sondertransporter angeliefert.

Anfang Oktober

Montage des ersten Tragseils

Anfang November

Die vier Tragseile, das Signalseil und die Seilreiter sind bereits fertig montiert. Nun wird das Zugseil gezogen.

13. November

Start der Montage der neuen Kabinen

Seit Ende November

Technische Überprüfungen der neuen Bahn laufen, alle Vorbereitungen für den Collaudo werden getroffen.

Errichtung des Daches der Bergstation der Schnalstaler Gletscherbahn.

Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit und das entgegengebrachte Vertrauen.

Wir sind ein Stahlbau- und Spenglereibetrieb und Ihr Fachmann für jegliche Eisen-, Stahlund Blecharbeiten.

Um den engen Zeitplan einzuhalten, musste über Wochen jeweils sieben Tage durchgearbeitet werden. „Hier hatten wir Glück, dass wir zusätzliche Arbeiter einstellen konnten und dass die meiste Zeit über schönes Wetter war.“ Um solche Herausforderungen zu meistern, müsse man diese Arbeit wirklich lieben: „Am Ende geht es nur, wenn jeder an das Projekt so herangeht, als wäre er selbst der Bauherr.“

Start mit Weihnachten

Die Wintersaison ist bereits am 25.11. mit den Pisten im Tal gestartet. Am 23. Dezember öffnen gemeinsam mit der neuen Pendelbahn die Pisten am Gletscher! Die Seilbahn wird in rund sechs Minuten bei einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu zwölf Metern pro Sekunde eine Gesamtstrecke von 2.150 Metern zurücklegen. Sie muss einen Höhenunterschied von etwa 1.180 Metern und dabei maximale Steigungen in der Größenordnung von

Weiter auf Seite 22

Auch dieses Jahr wurden zahlreiche Projekte in Italien erfolgreich durch die Doppelmayr-Gruppe abgeschlossen, welche dieses Jahr auch ihr 130-jähriges Bestehen feiert.

Von einfachen Skiliften bis hin zu zwei wichtigen Seilbahnen, die in Rekordzeit fertiggestellt wurden, sowie den zwei geplanten urbanen Seilbahnen in Genua – momentan in der Projektierungsphase.

Seilbahn 40-ATW Lana/Vigiljoch

Nachdem die Altanlage in den letzten Jahren den stark erhöhten Besucherstrom nicht mehr stemmen konnte, wurde 2022 die Entscheidung getroffen, die Anlage komplett zu erneuern und auf den neuesten technologischen Stand zu bringen. Mit modernen 40-Personen-Kabinen und höherer Geschwindigkeit wurde die Kapazität verdoppelt; überdies wurde die Windstabilität durch den Einsatz von zwei Tragseilen pro Linie verbessert. Die Kabinen sind mit der neusten Ausrüstung ausgestattet, einschließlich eines integrierten Rettungssystems, das die Notwendigkeit eines Transfers auf Rettungswagen im Falle eines technischen Defekts nichtig macht. Dabei blieb man den historischen Wurzeln der Anlage treu, und die Tal- und Bergstationen von 1912, die als historisches Denkmal geschützt sind, wurden in das neue Design integriert.

Seilbahn 80-ATW Schnalstal

Die berühmte Gletscherseilbahn im Schnalstal wurde einer bedeutenden technischen Erneuerung unterzogen, bei der die gesamte Seilbahntechnik vollständig ausgetauscht wurde und nur einige Teile der bestehenden Stationen erhalten blieben und renoviert wurden. Um die Endbefestigungen der Zugseile vollständig zu eliminieren, ist die neue Anlage mit einem miteinander verschweißten und vollständig zu inspizierenden Zugseilring ausgestattet, welcher sich unter kontinuierlicher Überwachung befindet. Des Weiteren wurde auch diese Anlage nach dem Prinzip der „integrierten Rettung“ konzipiert, wobei es die technischen Lösungen in den meisten Fällen ermöglichen, die beiden Kabinen zu den Stationen zurückzubringen. Aufgrund der vorherrschenden

extremen Umweltbedingungen wurde zudem entschieden auch die Rettungswagen beizubehalten. Es wurde eine größere Spurweite vorgesehen, um die Überfahrt der Stütze zu verbessern, die aufgrund des starken Windes, der oft auf dieser Strecke weht, problematisch war. Ein neuer Antrieb und die Neukonstruktion der Stütze vollenden die Arbeiten. Ein weiterer Höhepunkt der Anlage sind die neuen voll verglasten Kabinen, welche durch beheizte Böden die Bildung von gefährlichem Eis für die Passagiere verhindern.

Neue 10-MGD Sonnen in Klausberg

Die neue Kabinenbahn „Sonnen“ wurde als Ersatz für einen festgeklemmten Sessellift, ebenfalls von Doppelmayr, gebaut und ist die fünfte Kabinenbahn aus dem Hause Doppelmayr im Skigebiet, und bestärkt somit das Vertrauen in den Seilbahnhersteller aus Lana. Die gewählte Strecke ist länger und weiter östlich gelegen als die vorherige und wird von Kabinen der D-Line mit 10 Plätzen bedient. Die Strecke wird mit einer Geschwindigkeit von 5,0 m/s in etwa 6 Minuten zurückgelegt.

Doppelmayr Italia GmbH

Industriezone 14 | 39011 Lana

Tel. 0473 262 100 dmi@doppelmayr.com | www.doppelmayr.com

sage und schreibe 100 Prozent überwinden. Ab April 2024 werden die Arbeiten an der Talstation weitergeführt. Es werden u.a. ein neuer Zustieg von der Piste aus, eine Tiefgarage, eine Bar und ein Restaurant an der Talstation errichtet. Diese Arbeiten sollen laut Plan bis zum Start der Wintersaison 2024 abgeschlossen sein. Im nächsten Herbst werden auch wieder die vielen Athleten von Skiclubs und Nationalmannschaften aus aller Welt oben am Gletscher perfekte Trainingsbedingungen vorfinden und sich auf die Wettkämpfe im Winter vorbereiten. Ihnen zuzuschauen, ist oft auch für jene spannend, die mit Familie oder Freunden in die Alpin Arena Schnals kommen, um dort Ski zu fahren. Übrigens gibt es in der Alpin Arena auch eine Langlaufloipe an der Bergstation der Lazaun-Umlaufbahn. Auf keinen Fall sollte man die Mühe scheuen, die paar Stufen zur atemberaubenden Aussichtsplattform Iceman Ötzi Peak auf der Grawandspitze zu nehmen. Die Aussicht von dort oben ist einfach nur genial.

Anzeige

Neue Herausforderungen für das Niederstätter-Team in bis zu 3.212 Meter Höhe: die Sanierung der Seilbahn Grawand im Schnalstal im Auftrag des Seilbahnherstellers Doppelmayr Italia GmbH und dessen Subunternehmers Moosmair GmbH.

Das Südtiroler Unternehmen Niederstätter, Experte für Dienstleistungen rund um Krane und weitere Baumaschinen, stellte seine Topleistungen zur Verfügung: Beratung bei der Projektplanung, Vermietung verschiedener Krane und deren Transport sowie Montage, Wartung und Service. Aufgrund der Höhenlage mussten alle Ausrüstungen und Elemente mit der Materialseilbahn der Fa. Moosmair transportiert werden. Das Projekt umfasste unter anderem die Errichtung einer Seilbahnstütze mit 60 Metern Höhe und die Sanierung der Bergstation. Die Herausforderungen bestanden unter anderem darin, ausreichend große Krane zur Verfügung zu stellen, mit denen beide Bauvorhaben unter den schwierigen Bedingungen am besten umgesetzt werden konnten. Dank der exzellenten Planung des Teams wurde auch beim Bau der Seilbahnstütze die beste Lösung gefunden: Der Kran wurde an der sich im Bau befindlichen Stützenstruktur verankert und weitere Turmelemente wurden eingeklettert, um die nötige Höhe zu erlangen. Die statischen Berechnungen wurden in Zusammenarbeit

mit dem Team Liebherr TCS Tower Crane Solution erstellt.

Um einen exzellenten Service auch in extremen Höhenlagen zu garantieren, investiert Niederstätter seit vielen Jahr gezielt in solide Weiterbildung und ständige Know-howErweiterung der eigenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Das junge Management der Familienfirma hält durch die aktive Suche nach innovativen Lösungen stets einen soliden Kurs in Richtung Zukunft.

Niederstätter AG Blumauer Straße 6 | 39040 Atzwang Tel. +39 0471 061107 sales@niederstaetter.it | www.niederstaetter.it

Die Vierersesselbahn Arlara im Skigebiet Alta Badia verbindet die Zone Corvara-Campolongo mit dem Hochplateau Arlara. Nach 20 Jahren wurde sie nun generalüberholt und bietet neben höchsten Standards in Bezug auf die Sicherheit für die Fahrgäste auch ein ganz neues Fahrgefühl.

Ein wichtiger Teil dieser Generalrevision war die vollständige Erneuerung der Elektroanlage. Damit verbessert sich nicht nur die Leistung erheblich, sondern die innovative Anlage sorgt auch für mehr Effizienz und

Stabilität des gesamten Systems. Doch damit nicht genug. Die Installation eines hochmodernen Glasfasernetzes ermöglicht zudem eine viel schnellere und stabilere Datenübertragung ohne Unterbrechungen.

Nachhaltigkeit und höchster Komfort

Natürlich wurde auch das alte Getriebe ausgetauscht. Mit dem brandneuen Direktantriebsmotor hat das Arlara-System an Agilität gewonnen und bietet Energieeinsparungen von etwa 10 Prozent im Vergleich zum vorherigen Motor. Der gesamte Betrieb läuft jetzt nachhaltiger

und reaktionsschneller. Aber der Fokus bei der Generalüberholung lag nicht nur auf der Leistung. Auch die beiden Stationen der Arlara-Anlage sind völlig neu konzipiert worden. Außerdem wurden alle 56 Sessel ausgetauscht – mit innovativen Skiauflagen, die sich auch für den Transport von Kindern eignen. Mit diesem Update verbessert sich nicht nur das äußere Erscheinungsbild des ArlaraSesselliftes, sondern die Fahrgäste genießen höchsten Komfort, und jede Fahrt wird so zu einem außergewöhnlichen Erlebnis. Und wir vom Arlara-Team freuen uns darauf, dieses Erlebnis mit Ihnen zu teilen!

Vom Wetter hängt alles ab – grundsätzlich geht es um zu viel oder zu wenig Niederschlag, um zu hohe oder zu tiefe Temperaturen, und dazu kommt noch die Stärke der Luftbewegung (Sturm). Schon Mitte der 90er-Jahre wurde im Hydrografischen Amt ein eigener Wetterdienst eingerichtet. Dazu Meteorologe Dieter Peterlin: „Die Meteorologen analysieren aus den eingehenden Daten die aktuelle Wetterlage und erstellen mit Hilfe von Prognosemodellen eine lokale Wettervorhersage. Wobei die Prognosen für zwei bis drei Tage mittlerweile einen hohen Genauigkeitsgrad haben.“ Dabei helfen unzählige Messstationen, welche im ganzen Land verteilt sind: Temperatur- und Regenmessstationen, Höhenmessstationen, Schneemessfelder, Pegelmessstationen an Flüssen und Bächen und Grundwasser-Messstationen. Sie alle liefern zahlreiche Daten wie Temperatur, Niederschlag, Schneehöhe, Strahlung, Windrichtung und Windgeschwindigkeit, Luftdruck und Wasserstand.

Das Wetter ist ein permanentes Gesprächsthema, bei vielen Meschen bestimmt es sogar die Tagesform. Das Wetter ist mehr als ein Hoch- oder Tiefdruckgebiet, mehr als Sonne, Regen, Schnee und Wind. Weltweit beschäftigt es gleichermaßen Meteorologen, Hydrologen, Klimaforscher, Volkskundler und Börsenspekulanten.

Das Hydrografische Amt als Zentrale Es geht darum, frühzeitig Wetterextreme zu erkennen und die Bevölkerung rechtzeitig vor damit zusammenhängenden Extremereignissen wie Überschwemmungen und Muren, aber auch vor erhöhter Lawinengefahr zu warnen. Südtirol hat eine Fläche von etwa 7.400 Quadratkilometer und davon liegen 85 Prozent über 1.000 Meter. Damit sind die Besonderheiten und Probleme schon umrissen. Charakteristisch für unser Land sind die vielen Täler und Seitentäler, die Fluss- und Wasserläufe, die Wildbäche mit erheblichem Materialtransport, mit Muren und im Winter die Lawinengefahr. Für eine bessere Früherkennung wurde auf dem Gantkofel eine ganz besondere Anlage stationiert. Ein Wetterradar sucht im Umkreis von 120 Kilometer die Luft nach Feuchtigkeit ab. Bei Extremereignissen ist dadurch eine deutliche Verbesserung der Prognosen gewährleistet. Synergieeffekte ergeben sich zudem durch die Zusammenarbeit verschiedener

Dienste und die Nutzung gemeinsamer Ressourcen und Daten.

Lawinenkommissionen in 49 Gemeinden

In Südtirol sind in 49 Gemeinden rund 400 Mitglieder in Lawinenkommissionen tätig, die als Beratungsorgan für die obersten Zivilschützer in ihren Gemeinden, also die Bürgermeister, Maßnahmen zur Verminderung des Lawinenrisikos vorschlagen. Bei extremen Neuschneemengen im Winter oder bei anderweitiger Lawinengefahr entscheidet eine örtliche Lawinenkommission über die Maßnahmen, die zu treffen sind. Kommt man zur Ansicht, dass Straßen, Pisten oder ganze Talschaften gesperrt werden müssen, so werden die zuständigen Akteure, wie auf Gemeindeebene der Bürgermeister, sowie die Straßenpolizei und die Carabinieri informiert. Dass die Meldungen über Straßensperren (wegen Lawinen, umgestürzter Bäume oder Muren usw.) möglichst schnell an die Autofahrer weitergegeben werden, dafür ist die Verkehrsmeldezentrale zuständig.

Gefahr in Verzug – Ausweisen von Gefahrenzonen

Jede Gemeinde sollte die Zonen ausweisen, die bei extremen Ereignissen besonders gefährdet sind. Allerdings seien 31 Gemeinden noch säumig, stellt der

Radius 190 x 93

Landesgeologe Volkmar Maier fest. Mit einem Plan könnten sich die betroffenen Gemeinden viel besser vor Unwetterschäden schützen. Kommen die Meteorologen anhand ihrer eingegangenen Daten zur Ansicht, das in den nächsten Tagen extreme Niederschläge oder andere widrige Verhältnisse zu erwarten sind, erstellen diese einen Spezialbericht, und damit wird ein aufwändiges Szenario in Gang gesetzt. Als Beispiel die Situation Ende Oktober/Anfang November anlässlich der enormen Niederschlagsmengen im ganzen Land.

DAS

DER

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE

Mittels Videokonferenz verbinden sich Mitarbeiter vom Hydrografischen Amt, Wetterdienst, Zivilschutz, von der Verkehrsmeldezentrale, dem Landeswarnzentrum usw. Gemeinsam werden Maßnahmen für das gesamte Land oder für einzelne Talschaften getroffen und die Informationen an zuständige Stellen weitergeleitet. Wo es notwendig ist, wird ein

14.12.23 Alpine Energie - Speicherbecken

Bereitschaftsdienst installiert, in den der Zivilschutz, die Abteilung für Wasserschutzbauten, die Feuerwehren und andere involviert sind. Hier kommt den Fernseh- und Rundfunkanstalten eine wichtige Rolle zu. Zivilschutz-Meldungen über Muren, Lawinenabgänge, Steinschlag usw. müssen von den Stationen sofort ausgestrahlt werden, im Unterschied von den meist halbstündigen Staumeldungen, Meldungen über Umleitungen oder Warnungen vor Radarkontrollen. Außerdem hat die Agentur für Bevölkerungsschutz die Möglichkeit, die laufenden Programme zu unterbrechen und wichtige Informationen an die Bevölkerung direkt weiterzugeben.

Die tägliche Bewertungskonferenz ... ... beginnend mit der Wetter-Vorhersage. Als Beispiel die Situation: 30. Oktober bis 5. November 2023. Auszüge aus den täglichen Bewertungskonferenzen mit den situationsbezogenen Maßnahmen. Vom Wetterbericht ausgehend (und dem sogenannten Spezialbericht), geben die Bereitschaftsdiensthabenden des Landesamtes für Hydrologie und Stauanlagen, des Landeswarnzentrums, der Wildbachverbauung, der Landesforstabteilung, der Geologie sowie der Berufsfeuerwehr, der Landesnotrufzentrale, der Landesverkehrsmeldezentrale und des Landesstraßendienstes in der

Speicherbecken und Schutz vor Naturgefahren. www.bautechnik.it

Die Zukunft beginnt jetzt.

Bewertungskonferenz jeweils bis Mittag ihre Einschätzung der Lage ab. Koordiniert wird das Ganze von der Agentur für Bevölkerungsschutz mit Direktor Klaus Unterweger an der Spitze. Der Bereitschaftsdienst des Zivilschutzes verschickt im Anschluss an die Bewertungskonferenz die Zivilschutzmeldung an die Behörden und Einsatzkräfte. Die Bevölkerung wird danach über Printmedien, soziale Medien, Radio und TV informiert.

Bewertungskonferenz 30. Oktober 2023: Zivilschutzstatus „Aufmerksamkeit alpha“ bleibt aufrecht: Es wurde die aktuelle Situation im Hinblick auf die flächendeckenden Niederschläge analysiert. Die Hochwasserproblematik ist nicht mehr flächendeckend mit der Warnstufe Orange klassifiziert, dafür kommt das Gefährdungspotential Starkwind dazu. Ein mäßiges, mit der Farbe Orange angezeigtes Gefährdungspotential

gilt für die Südstaulagen Ulten, Passeier und das Wipptal, besonders im Hinblick auf Hochwasser und hydrogeologische Risiken. Deshalb noch keine Entwarnung.

Bewertungskonferenz: 31. Oktober 2023: Die Niederschläge sind am Abklingen, allerdings wurden bei einigen Pegeln die Vorwarnstufe und die Warnstufe erreicht.

Aufgrund der starken Niederschläge sind die Pegel der Etsch und des Eisacks und einiger Nebenflüsse in der Nacht auf heute stark angestiegen. Um 23 Uhr in der Nacht auf heute hat der Pegelstand der Etsch bei Marling die Vorwarnstufe erreicht. Der Hochwasserdienst wurde aktiviert und die Bezirkseinsatzzentralen der freiwilligen Feuerwehren in den betroffenen Gebieten wurden besetzt.

Deichwachen wurden nach 3 Uhr in der Nacht zu einem periodischen Kontrollgang auf Dämmen und entlang der Dämme ausgeschickt, um mögliche Schadstellen zu finden.

Bewertungskonferenz 2. November 2023: erneut starke Regenfälle, Pegel steigen an, Gefahr von Hangrutschungen. Das zweite Tief in dieser Woche hat Südtirol erreicht: Der Warnlagebericht weist die entsprechenden Einfärbungen auf, was Massenbewegungen und Murgänge sowie Hochwasser anbelangt. Der Bevölkerungsschutz ist im Hinblick auf die kommenden Niederschläge in erhöhter Bereitschaft wegen der bereits mit Nässe gesättigten Böden. Die Gemeinden des Dolomiten-Gebietes und der Südstaulagen sind zu besonderer Vorsicht und Umsicht aufgerufen.

Die Warnstufe im Hinblick auf hydrogeologische Risiken und Hochwasser in einigen Teilen des Landes wird mit dem mäßigen Gefährdungspotential Orange eingestuft.

Bewertungskonferenz 3. November 2023: Murgänge und Steinschläge, Schneefälle bis in Tallagen. Insgesamt hat sich die Lage, was die starken Niederschläge betrifft, beruhigt. Noch sind die Einsatzkräfte unterwegs, einige Straßen sind gesperrt, hydrogeologische Risiken bestehen und Schneefälle werden erwartet, deshalb wird der

Zivilschutzstatus „Aufmerksamkeit alpha“ beibehalten. Der Warnlagebericht sieht für Freitag, den 3. November, noch mäßiges Gefährdungspotential der Warnstufe Orange für Massenbewegungen und Murgänge vor.

Allerdings berichtet Dieter Peterlin vom Landesamt für Meteorologie und Lawinenwarnung von zunehmenden Niederschlagsmengen. Über Nacht sind zwischen 40 und 60 Liter Regen pro Quadratmeter zu erwarten, stellenweise bis zu 80 Liter pro Quadratmeter, vorwiegend in den Südstaulagen. Spitzenreiter bei den Mengen wird Salurn sein, mit 90 Liter pro Quadratmeter. Die Schneefallgrenze wird mit dem Durchzug einer Kaltfront bis auf 1.200 Meter sinken.

Am Vormittag noch letzte Niederschläge, am Nachmittag zieht das Mittelmeertief nach Osten ab.

Bewertungskonferenz 4. November 2023: Das dritte Niederschlagsereignis steht bevor, es ist mit Steinschlägen und Rutschungen zu rechnen.

Deshalb wurde beschlossen, den Zivilschutzstatus „Aufmerksamkeit alpha“ beizubehalten. Da die Niederschläge auf mit Nässe gesättigte Böden treffen, ist weiterhin mit lokal auftretenden Steinschlägen und Rutschungen zu rechnen. Mit sinkender Schneefallgrenze ist auf den Straßen besondere Vorsicht geboten.

Bewertungskonferenz 5. November 2023: Nach den Niederschlägen in der Nacht auf heute mit Schneefällen bis auf 500 Meter sind keine größeren Probleme aufgetreten, mit dem Durchzug des dritten Niederschlagsereignisses kann diese Serie als abgeschlossen gelten. Deshalb wurde beschlossen, den Zivilschutzstatus auf den „Normalzustand zero“ zu senken. Aufgrund der Vorfeuchte der Böden können lokal weitere hydrogeologische Ereignisse eintreten, Si cherungsarbeiten und Aufräumarbeiten werden weiterhin durchgeführt.

Abschlussberichte nach sieben ereignisreichen Tagen

Die nächtliche Störung sei nach Osten weitergezogen, legt Philipp Tartarotti vom Landesamt für Meteorologie und Lawinenwarnung dar, und es habe sich eine Wetterbesserung eingestellt. Die Null-Grad-Grenze liegt bei 2.000 Meter. Für die kommenden Tage ist mit ruhigem Herbstwetter zu rechnen. Das Gefährdungspotential für Massenbewegungen und Murgänge sei bis auf Weiteres mit gering und damit in der Warnstufe Gelb eingestuft, berichtet der Direktor des Landeswarnzentrums Willigis Gallmetzer. Der Bereitschaftsdienst des Landesamtes für Geologie und Baustoffprüfung sowie die Straßendienste seien weiter im Einsatz, berichtet Geologe Daniel Costantini. Aufräumarbeiten und Sicherungsarbeiten sind noch im Gange. Derzeit läuft der Verkehr

Bereitschaftsdienst Wildbachverbauung, von der Berufsfeuerwehr, von der Landesnotrufzentrale und der Landesverkehrsmeldezentrale zu vermelden.

Der Lawinenwarndienst weist auf eine ansteigende Lawinengefahr hin. Mit dem Wintereinbruch in den Bergen am 31. Oktober hat das Landesamt für Meteorologie und Lawinenwarnung mit anlassbezogenen Meldungen zum Thema Schnee und Lawinen begonnen. Die Hauptgefahr geht von frischen Triebschneepaketen aus, die teils kaum zu erkennen sind. Gefahrenstellen sind besonders an kammnahen, sehr steilen Hängen oberhalb von rund 2.600 Meter anzutreffen und nehmen mit der Höhe zu. Die Landesverkehrsmeldezentrale weist in ihrem Verkehrsbericht laufend auf die aktuelle Situation auf Südtirols Straßen hin. Da die Schneefallgrenze lokal begrenzt bis auf 500 Meter gesunken ist, müssen Fahrzeuge unbedingt mit Winterausrüstung

Rohbau der Bergstation mit Tunnel im Startbereich Plosebob

Auf der Plose bei Brixen geht in diesem Winter eine neue Kabinenbahn in Betrieb. Genau genommen sind es sogar zwei Bahnen. Denn die ehemalige 6er-Gondelbahn aus den 1980er-Jahren wurde durch zwei 10er-Kabinenbahnen „Plose I“ und „Plose II“ ersetzt.

Die Trasse der neuen Bahnen verläuft größtenteils parallel zur alten Bahn und führt von der Talstation in St. Andrä hinauf zur bisherigen Bergstation auf rund 2.000 Meter Höhe. Neu ist allerdings die Mittelstation. Diese befindet sich auf der Höhe der ehemaligen Trametschlift-Talstation. Durch den Bau

zweier Bahnen anstelle von einer fallen die Gebäude etwas weniger massiv aus und fügen sich so besser in das Landschaftsbild ein. Darüber hinaus ergeben sich mit der Mittelstation neue Möglichkeiten für Skifahrer und Rodler. Die geräumigen Leitner-Kabinen bieten nicht nur einen 360°-Ausblick

TALSTATION

STATISCHES PROJEKT DER STAHLBETONUND STAHLKONSTRUKTIONEN

BERGSTATION

STATISCHES PROJEKT DER STAHLKONSTRUKTIONEN

ALTE MENDELSTRASSE 46/C-D - 39100 BOZEN

Tel : 0471/27 04 42

www.studioardolino.it

Email: studio@studioardolino.it

ZEA: studio@pec.studioardolino.it

Helikoptermontage der Stützen

Arbeiten an der Talstation

auf den Brixener Talkessel, sondern auch einen komfortablen Einund Ausstieg. Selbst mit Rollstuhl, Kinderwagen oder Mountainbike ist die Mitfahrt nun problemlos möglich.

Alessandro Marzola, Geschäftsführer der Plose Ski AG

der Mittelstation

Baufortschritt an der Mittelstation

Radius: Warum war eine Erneuerung notwendig geworden?

Alessandro Marzola: Die alte Kabinenbahn stammt aus dem Jahr 1986 und hat uns in den vergangenen 37 Jahren ei-

nen ausgezeichneten Dienst erwiesen. In jedem Fall hätten wir die Bahn nur noch bis 2026 betreiben können. Da sie mittlerweile rund 800.000 Fahrgäste in das Ski- und Wandergebiet befördert, wurde die Entscheidung getroffen, sie mit einer zeitgemäßen Bahn zu ersetzen, die technisch auf dem neuesten Stand ist.

Topografische Vermessung des Gebiets, auf das sich der Entwurf der neuen Anlage bezieht. Zeichnung des gesamten zu errichtenden Mauerwerks, der Tal-, Zwischen- und Bergstation sowie der Sockel der Stützen entlang der Seilbahnachse. Topografische Unterstützung bei der Montage der Stützen und ihrer Ausrichtung zwischen den Seilbahnstationen

Radius: Mit welchen technischen Finessen ist die neue Aufstiegsanlage ausgestattet?

A. Marzola: Es handelt sich um eine 10er-Kabinenbahn mit Direktantrieb von Leitner. Sie ist mit 78 Panoramakabinen ausgestattet und transportiert pro Stunde rund 2.400 Personen, also 600 mehr pro Stunde als bisher. Die Garagierung der Kabinen findet unterirdisch an der Mittelstation statt. Das bringt einerseits große landschaftstechnische Vorteile mit sich, lässt andererseits aber auch zusätzliche Flächen für Besucherangebote in der Tal- und Bergstation frei. Auf der neuen Kabinenbahn

Plose wurden außerdem gleich zwei Weltneuheiten realisiert: ein automatisierter Transport der Moun-

taincarts und eine an Kabinenbahnen angepasste Beförderungstechnik für Fahrräder.

Der Planungsprozess Gondelbahn auf die Plose begann im Sommer 2021, als das Studio Montecno von der Plose Ski S.p.A. beauftragt wurde, die beste Route für die Anlage zu analysieren und festzulegen. Dies führte im Februar 2022 zur endgültigen Ausarbeitung des Projekts. Baugenehmigung der Gemeinde Brixen am 01.07.2022.

Michael-Pacher-Straße 16, 39100 Bozen Giuseppe-di-Vittorio-Straße 1/B, 39100 Bozen T. 0471 27 29 40 | info@montecno.net www.montecno.net

Radius: Was waren die besonderen Herausforderungen dieses Bauvorhabens? Was hat besonders gut geklappt?

A. Marzola: Die größte Herausforderung war, dass die bestehende Kabinenbahn ein Jahr lang direkt neben

der Baustelle für die neue Bahn in Betrieb war. Dies hat eine sehr große logistische Herausforderung dargestellt, da die Baukräne z.B. nicht über die bestehende Bahn schwenken durften. Eine weitere sehr große Herausforderung haben die bestehenden

Infrastrukturen wie Nieder-, Mittelund Hochspannungsleitungen, sämtliche Wasser- und Abwasserleitungen und das Unterfangen der bestehenden Gebäude dargestellt. Man musste mit größter Vorsicht arbeiten, um Schäden zu vermeiden, die zum Stillstand

der sich in Betrieb befindenden Bahn hätten führen können. Nicht zu vergessen die Montage der neuen Aufstiegsanlagen zwischen Januar und Mai, also mitten in den Wintermonaten bei Schnee und Kälte – dies war für das Montageteam von Leitner eine sehr große physische Herausforderung und stellte ohne Zweifel eine Meisterleistung dar.

Radius: Was bietet die neue Anlage für Skifahrerinnen und Skifahrer, für Wanderer und Biker?

A. Marzola: Da es sich im Grunde um zwei Kabinenbahnen handelt, die mit einer Mittelstation verbunden sind,

ist es vor allem diese Zweiteilung, die neue Angebote schafft. Im Winter hat sie den großen Vorteil, dass der obere Teil der Piste Trametsch stark ins Skigebiet integriert wird und nicht mehr nur als Talabfahrt wahrgenommen wird. Außerdem bietet der Anschluss der Rodelbahn an die Mittelstation den großen Vorteil, dass die Rodelbahn 4.0 weit wetterunabhängiger betrieben werden kann als die gesamte Rodelbahn bis zur Talstation. Nicht zu vergessen die neuen Serviceflächen in der Berg- und Talstation. Sie werden in den nächsten Jahren kontinuierlich ausgebaut, um das Besuchererlebnis abzurunden.

PLOSE I

Länge in Meter 1.502

Höhendifferenz in Meter 556

P/h 2.400

kW 793

Anzahl Kabinen 43

Anzahl Stützen 10

PLOSE II

Länge in Meter 1.141

Höhendifferenz in Meter 424 P/h 2.400

kW 793

Anzahl Kabinen 35

Anzahl Stützen 11

Ausführung der Stahlbau- und Verglasungsarbeiten bei Berg-, Mittel-, und Talstation

Wir bedanken uns bei der Plose AG für die langjährige gute Zusammenarbeit und wünschen viel Erfolg mit der neuen Seilbahn

Vittorio Venetostraße 63/A 39042 Brixen info@frener-paul.it T. 0472 834324

www.frener-paul.it

Bei einem komplexen und umfangreichen Vorhaben wie der Errichtung der neuen Kabinenbahn auf die Plose sind umfangreiche Fachkenntnisse im Hinblick auf technische Anforderungen und Materialauswahl erforderlich. In enger Zusammenarbeit zwischen der Firma PRIXAN Fliesen & Böden aus Milland/Brixen, Alessandro Marzola und Architekt Gerhard Tauber wurde ein umfassendes Gesamtkonzept für die ganzen Bodenbeläge entwickelt und anschließend von PRIXAN fachgerecht umgesetzt.

Das Ziel bestand darin sicherzustellen, dass die neuen Tal-, Mittel- und Bergstationen sowie der gesamte Innenbereich inklusive des neuen Shops und der Bobbahn den Gästen nicht nur einen modernen und zeitlosen Stil bieten, sondern auch lang anhaltend eine behagliche Atmosphäre schaffen können.

Rückzugsort Eigenheim

Daher sind bei der Raumgestaltung zahlreiche Aspekte von Funktion über Materialauswahl bis zur Abstimmung von Haptik und Optik von Bedeutung. Besonders in turbulenten Zeiten wie momentan wird die Wichtigkeit des eigenen Zuhauses als Rückzugsort deutlich. Geschäftsführer Stefan Priller von PRIXAN betont: „Wir sind fest davon überzeugt, dass es keinen wichtigeren Lebensraum gibt als die eigenen vier Wände. Deshalb investieren wir unsere ganze Leidenschaft in jedes Projekt und hören aufmerksam auf die individuellen Wünsche unserer Kunden.“

Geballte Fachkompetenz

PRIXAN setzt auf eine konsequente Qualitätsorientierung. Stefan Priller bringt jahrelange Erfahrung mit, um anspruchsvolle Projekte umzusetzen, die nicht nur technisch auf dem neuesten Stand sind, sondern auch hinsichtlich Funktionalität und Bedarf nahtlos integriert sind.

In der Raumgestaltung sind Ästhetik und Stil nur Teile eines größeren Ganzen. Viele Materialien tragen zur Raumluftqualität, zum Schallschutz und zur Gesundheitsförderung bei.

In Designerin Angelika Wimmer hat er eine erfahrene Partnerin für ästhetische und optische Aspekte an seiner Seite. Gemeinsam sind sie die erste Anlaufstelle für all jene, die nach außergewöhnlichen Lösungen suchen – sei es bei der Auswahl, Beratung oder im Service.

Allerdings lassen sich oft die wirklich wichtigen Dinge erst dann begreifen, wenn man sie vor Augen hat. Daher können Interessenten im Showroom in Milland/Brixen, nicht nur Inspiration sammeln und verschiedene Materialkombinationen ausprobieren, sondern auch die große Vielfalt an außergewöhnlichen Wand- und Bodenbelägen hautnah erleben.

PRIXAN bedankt sich herzlich bei der Plose Ski AG für den geschätzten Auftrag und die gute Zusammenarbeit!

PRIXAN Fliesen & Böden GmbH

Ignaz-Seidner-Straße 4 | 39042 Brixen

Tel. 0472 614 246

info@prixan.it | www.prixan.it

Leitner, Poma, Bartholet, Prinoth und Demaclenko sind in den führenden Skigebieten der Welt präsent. Es ist endlich wieder Ski-Zeit, und die Südtiroler Unternehmensgruppe HTI setzt in der kommenden Wintersaison mit Seilbahnen, Pistenfahrzeugen und Beschneiung erneut auf technologische Innovation und Nachhaltigkeit.

Mancherorts, wie etwa in den argentinischen Anden, ist die Wintersaison samt neuen Seilbahninnovationen schon wieder beendet. In anderen Regionen begleiten insgesamt 89 neue Seilbahnen von Leitner, Poma, Leitner-Poma of America und Bartholet nun den bevorstehenden Start in die Skisaison 2023/2024.

Europa und Nordamerika als Hotspots Hotspots in diesem Jahr sind die Skigebiete in den Alpen und Nordamerika, die mit zahlreichen Neuheiten in klassischen Wintersportdestinationen wie Italien, Frankreich, Skandinavien, dem Balkan und Österreich, aber auch in „Newcomer-Destinationen“ wie Griechenland und Usbekistan aufwarten. Daneben zeigt man sich auch in Nordamerika investitionsfreudig – allen voran in den USA, wo Leitner-Poma of America nach dem Erfolg des vergangenen Jahres mit 29 neuen Anlagen den Rekord wiederholen konnte.

Neben den neuen, bereits einsatzbereiten Seilbahnen rund um den Globus bereiten sich auch die Unternehmen Prinoth und Demaclenko mit den neuesten Generationen an Beschneiungsanlagen und Pistenfahrzeugen auf den Start der Wintersaison vor. „Wir investieren jedes Jahr erhebliche Summen in Forschung und Entwicklung, um unsere Wintertechnologien noch nachhaltiger zu machen. Kurz vor Beginn der neuen Wintersaison ist es ein großer Erfolg und zugleich

eine wichtige Bestätigung, dass sich wieder zahlreiche der renommiertesten internationalen Skigebiete für unsere Produkte entschieden haben“, kommentiert Anton Seeber, Präsident der HTI-Unternehmensgruppe.

Von den Alpen bis nach Skandinavien, auf den Balkan und nach Griechenland Italien, Frankreich, Skandinavien, der Balkan und Österreich sind jene Länder, in denen die meisten neuen HTI-Seilbahnen eröffnet werden. In Italien zählt dabei unter anderem die Winterpremiere der neuen Kabinenbahn im Gebiet BrixenPlose zu den heiß ersehnten Highlights. Daneben gehen auch die Kabinenbahnen im Skigebiet Campiglio Dolomiti di Brenta, in der Colere Ski Arena in der Provinz Bergamo und in Andalo im Trentino in Betrieb. In Frankreich werden zehn neue Anlagen in berühmten Skigebieten wie La Plagne, Avoriaz und in den Pyrenäen für modernste Beför-

PRINOTH

Husky E-Motion

derungsqualität sorgen. In Österreich werden in Kitzbühel weitere zwei Sesselbahnen mit markantem Schwerpunkt auf Energieeinsparung in Betrieb genommen. Daneben erhält der österreichische Markt mit den beiden 10er-Kabinenbahnen „Galtbergbahn“ im Skigebiet Schlick 2000 und „Wilde Krimml“ in der Zillertal-Arena zwei topmoderne Seilbahn-Aushängeschilder für die kommende Wintersaison. Abgerundet wird das alpenländische Bild durch die neuen Anlagen in der Schweiz, darunter der Alpine Crossing, der seit einigen Wochen Zermatt mit Cervinia verbindet, und die ersten beiden Sektionen der RopetaxiKabinenbahn von Bartholet, die in Flims Laax eine echte Weltneuheit bietet: Diese basiert auf Kabinen, die sich mit einer Geschwindigkeit von 1 m/s autonom in der Station bewegen. Dadurch wurde ein System realisiert, das bis zu 50 Prozent weniger Energie verbraucht als herkömmliche Kabinenbahnen.

Auch die skandinavischen Länder haben sich im heurigen Jahr mit verschiedenen neuen Seilbahnen in Schweden, Norwegen und Finnland (hier wurde die erste 8er-Sesselbahn des Landes errichtet) als wichtiger Markt erwiesen. Aber auch im Süden Europas wurden wichtige Seilbahnprojekte realisiert, wie etwa auf dem Balkan, wo Slowenien mit sechs neuen Anlagen führend ist. In Griechenland wurde nach mehreren Jahren wieder in neue Anlagen im Westen der hellenischen Halbinsel und in Mazedonien investiert.

Der nordamerikanische Boom hält an Während Europa für das Wintergeschäft der HTI-Unternehmensgruppe weiterhin ein zentraler Erfolgsfaktor ist und auch Asien mit neuen Anlagen in China, Südkorea und Usbekistan aufholt, kommen vor allem auch aus Nordamerika wieder wichtige Wachstumssignale. 29 neue Anlagen sprechen klar

10er-Kabinenbahn Brixen-Plose

dafür, dass der Seilbahnboom, vor allem in den USA, weiterhin anhält. Ein Trend, der bereits im vergangenen Jahr seinen Anfang nahm und sich 2023 verstärkt hat. Neue Seilbahnen wurden unter anderem in einigen der renommiertesten nordamerikanischen Skigebiete – von Utah über New Mexico und Ontario bis zu berühmten Ski-Orten wie Aspen, Winter Park und Breckenridge – realisiert.

Pistenpräparierung, Beschneiung und Skigebietsmanagement

In der neuen Wintersaison werden zahlreiche neue PrinothPistenfahrzeuge an den Start gehen. Rund 700 neue und gebrauchte Prinoth-Pistenfahrzeuge werden in Skigebieten auf den verschiedenen Kontinenten im Einsatz sein, wobei die Alpen und Nordamerika wieder eine führende Rolle spielen. Ebenfalls im Wachstum begriffen ist die Flotte der elektrischen E-Motion-Pistenfahrzeuge, die im vergangenen Jahr auf dem skandinavischen und französischen Markt eingeführt wurde und bald auch auf Schweizer und nordamerikanischen Pisten im Einsatz sein wird.

Im Bereich der Beschneiung wird Demaclenko mit rund 2.500 Schneeerzeugern die neue Saison eröffnen. Darunter befinden sich auch besonders umfassende Großprojekte wie jene am Stubaier Gletscher in Österreich und im Myler Mountain Resort in Armenien.

Um die Ressourcen weiter zu optimieren, vertrauen mittlerweile mehr als 500 Skigebiete auf der ganzen Welt auf Skadii, der patentierten digitalen Plattform für das Skigebietsmanagement, die die Prozesse und Abläufe in den Skigebieten noch effektiver, effizienter und übersichtlicher gestaltet.

HTI-Unternehmensgruppe www.hti.global

Aus mehreren Untersuchungen geht hervor, dass vom Hochwasser eine der größten Umweltgefahren in Südtirol ausgeht. Doch wie kann man sich schützen?

Starkregenereignisse nehmen weltweit zu. Sie sind, so die Experten, eine der Folgen des Klimawandels. Auch in Südtirol haben extreme Wetterereignisse zugenommen. Extreme Regenfälle bringen Hänge ins Rutschen, lösen Muren aus oder lassen kleine Bäche zu reißenden Flüssen werden, die über die Ufer treten und großen Schaden anrichten. So ist im Juli 2021 der Frötscherbach in Seis zum reißenden Fluss geworden, der vor nichts haltmachte. Und im Oktober dieses Jahres hielt ein Damm des Mühlbaches in Algund bei Meran den Wassermassen nicht mehr stand – eine zweistöckige Tiefgarage wurde

unter Wasser gesetzt. Der Schaden ist groß. Im Land ist man sich der Gefahrenquelle „Wasser“ bewusst. Die vier Landesämter für Wildbach- und Lawinenverbauung Nord, Süd, Ost und West haben in Südtirol in den vergangenen Jahren an die 45.000 Querwerke, also Sperren, und Längswerke, also Schutzmauern, errichtet, davon 1.700 in den vergangenen fünf Jahren.

Wo die Gefahrenzonen liegen Das staatliche Institut für Umweltschutz und -forschung ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) ermittelt regelmäßig das Hochwasserrisiko für alle Regionen und Provinzen Italiens. In der aktuellen Erhebung stuft ISPRA die Hochwassergefahr in Südtirol als gering ein. Außerdem müssen die einzelnen Gemeinden in Südtirol seit 2007 Gefahrenzonenpläne erstellen. Dieses Planungs-

instrument identifiziert die Gebiete mit hydrogeologischen Gefahren (Massenbewegungen, Überschwemmungen, Murgängen und Lawinen), die auf Siedlungen und Infrastrukturen einwirken, und zeigt deren Ausmaß und geografische Ausdehnung an. Der Gefahrenzonenplan ist verbindlich und hat Vorrang gegenüber den Planungsinstrumenten auf Gemeindeebene.

Weniger versiegelte Flächen –mehr Wasserspeicher Einmal versiegelte Flächen können kein Regenwasser mehr aufnehmen. Umgekehrt nimmt naturbelassener Boden durch seine Schwammfunktion Niederschlag auf und gibt ihn ganz langsam wieder ab. So verdunsten beispielsweise auf einer Wiese fast zwei Drittel des Regenwassers und rund ein Viertel versickert. Doch wenn Regenwasser auf asphaltierten oder zugebauten Oberflächen

rasch abfließt, ist die Kanalisation schnell überfordert. Das Wasser fließt dann wild im Straßenraum ab und überflutet Keller und Erdgeschosse.

Neben der Versiegelung spielt auch der Wasserspeicher eine wichtige Rolle. Bereits im August 2023 hat Zivilschutz-

Landesrat Arnold Schuler dazu Stellung genommen: „Es ist notwendig, versiegelte Flächen drastisch zu reduzieren und dafür zu sorgen, dass über private und öffentliche Wasserspeicher das Wasser so früh wie möglich zurückgehalten wird. Zudem ist es notwendig, Flüsse und Bä-

che überall dort aufzuweiten, wo es möglich ist: Die Aufweitungen von Bächen und Flüssen sind von großer Wichtigkeit aus ökologischer Sicht. Die Überlegungen müssen daher in Richtung Überflutungsgebiete und große Rückhaltebecken mit Mehrfachnutzung gehen.“

PREFA-Hochwasserschutzsystem:

Sicherheit geht alle an Geht es um die Hochwassersicherheit, sind neben den Landesämtern auch die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gefordert. Neben baulichen Maßnahmen spielen auch die Bewusstseinsbildung und die Information eine große Rolle. Damit die Gesellschaft auch imstande ist, sich und die Mitmenschen in Sicherheit zu bringen, braucht es eine gute und zielgerechte Information. Ein erster Schritt in diese Richtung ist auch IT-Alert, ein neues öffentliches Warnsystem zur direkten Information der Bevölkerung, das bei drohenden oder bereits eingetretenen schweren Notfällen oder Katastrophen nützliche Nachrichten auf Mobiltelefone in einem bestimmten geografischen Gebiet über die Cell-Broadcast-Technologie verteilt. Erstmals getestet wurde das neue System im Oktober. In Zukunft könnte es auch bei Starkregenereignissen und lokalem Hochwasser eingesetzt werden, um Menschen rechtzeitig über die drohende Gefahr zu informieren.

Schutz des Einzelnen

Neue Herausforderungen bringen auch neue Produkte auf den Markt. Der niederösterreichische Aluminium-

Verarbeiter PREFA etwa hat in seinem Produktportfolio auch einen mobilen Hochwasserschutz. Die Spezialprofile aus Aluminium sind bestens geeignet für das effektive Verschließen von Fenstern, Türen oder Toren sowie den Schutz

Optimal geschützt mit dem mobilen PREFA-Hochwasserschutz bei extremen Wetterlagen!

von ufernahen Landschaftsflächen oder angrenzenden Gebieten. Das mobile Hochwasserschutzsystem aus leichten, robusten Aluminiumprofilen soll, so das Produktversprechen, maximale Sicherheit bieten.

Operations und Management aus einem einzigen System.

Von Onlineverkauf über Produktverleih bis hin zu CRM und Zutrittskontrolle - die Axess RESORT SOLUTIONS ist eine ganzheitliche Softwarelösung, die alle Bereiche eines Resorts miteinander verbindet. Mit Operations und Management aus einem einzigen System heraus bietet sie Flexibilität und Effizienz für das Unternehmen und verbessert das Gästeerlebnis durch mehr Komfort bei der Buchung und beim Zugriff auf Dienstleistungen. teamaxess.com

Bei Weißenbach im Sarntal entsteht zurzeit eine Lawinenschutzgalerie. Sie soll Sicherheit schaffen und Verkehrsteilnehmer und Anwohner vor künftigen Lawinenabgängen schützen. Ende 2024 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

An der Staatsstraße in Weißenbach zwischen dem Streiterhof und dem Pichlerhof sind bereits zahlreiche Lawinen niedergegangen. Zuletzt im Jänner 2021. Ein Eingriff an dieser Stelle wurde also als dringend notwendig erachtet, da das Gebiet regelmäßig von Lawinen und hydrographischen Phänomenen betroffen ist. Die Geländeform in diesem Gebiet ist so beschaffen, dass sich in der Höhe ein großes Schneebecken bildet, das loses Material in eine schmale Schlucht leitet, die zu den Wiesen zwischen den beiden genannten Höfen führt.

Rote Zone

Bergmeister ist ein Ingenieurunternehmen, das lokal und international agiert. Die Realisierung von herausfordernden Projekten im sensiblen alpinen Raum ist immer wieder eine spannende Herausforderung.

Die Bergmeister GmbH ist beim Projekt Lawinenschutzgalerie Weißenbach Generalplaner, Generalbauleiter und Sicherheitskoordinator.

Dipl.-Ing. Hansjörg Jocher, Fachbereichsleiter im Fachbereich Infrastrukturen und Umwelttechnik

Der Bau der Lawinenschutzgalerie Weißenbach begann am 10.07.2023 mit der Übergabe der Arbeiten an die Baufirma Goller Bögl GmbH aus Brixen. Die Bauarbeiten verlaufen zügig, problemlos und exakt nach dem vorgegebenen Zeitplan. Oberhalb der Galerie entsteht ein Lawinenschutzwall mit Zyklopensteinmauern, um Lawinen kontrolliert über die Galerie hinaus abzuleiten. Die Galerie wird optimal in das Landschaftsbild eingebettet und mit Begrünung versehen.

Im Rahmen der Entwicklung des Gefahrenzonenplans für die Gemeinde Sarntal wurde die Lawinengefahr analysiert, mit Fokus auf die Pichlereschbaum-Lawine. In diesem Gebiet ist GOLLER BÖGL GmbH ∙ Julius-Durst-Straße 66 39042 Brixen (BZ) ∙ info@goller-boegl.it www.goller-boegl.it

Die Lawinenschutzgalerie entspricht den höchsten statischen Anforderungen, damit die höchstmögliche Sicherheit absolut garantiert ist. Die Fertigstellung des Bauwerks ist voraussichtlich für Ende 2024 geplant. Dieses Projekt sichert die Erreichbarkeit der Ortschaften Rötenberg, Pens, Sack und Asten selbst bei Lawinenabgängen und verbessert die Sicherheit auf der Staatsstraße 508. Die Firma Goller Bögl GmbH ist stolz darauf, dieses lang ersehnte Bauvorhaben der Sarntaler Bevölkerung im Auftrag der Autonomen Provinz Bozen, Amt für Straßenbau 10.2 Mitte Süd, zu realisieren und somit vor Ort zur nachhaltigen Sicherheit beitragen zu dürfen.

So soll der Straßenabschnitt zwischen den beiden Höfen bei Weißenbach im Sarntal künftig aussehen. Damit wird Sicherheit geschaffen und verhindert, dass die nördlich der Gefahrenstelle liegenden Fraktionen und Dörfer immer wieder von der Außenwelt abgeschnitten werden.

die Schadensgefahr durch Lawinen sehr hoch. Das Gebiet liegt demnach in der roten Zone 4 (hohe Gefahr). Betroffen ist neben mehreren landwirtschaftlichen Betrieben und Wohngebäuden auch die Staatsstraße 508. Die PichlereschbaumLawine stellt nach den Schweizer Richtlinien eine große Lawine dar und weist enorme Lawinenvolumina (bis zu 200.000 Kubikmeter) auf. Der starke Höhenunterschied und die besondere Morphologie des Geländes erlauben es Lawinen in diesem Bereich, bis ins Tal vorzudringen, wobei in der Vergangenheit bereits öfter auch die Straße betroffen war. Im Falle eines Lawinenabgangs war nicht nur die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer stark gefährdet, sondern auch die Straße war unterbrochen. Die Verschüttung der Straße zog eine Isolierung der nördlich der Gefahrenstelle gelegenen Fraktionen Rötenberg, Pens, Sack, Asten und des Dorfes Pens mit sich.

260 Meter Tunnel

Die neue Lawinenschutzgalerie bringt nun mehr Sicherheit für Anwohner und Verkehrsteilnehmer. Das Projekt umfasst den Bau eines Tunnels mit geschlossenem Querschnitt von etwa 94 Metern Länge auf der Seite von Sarntal und die Weiterführung

mit einem offenen Kastentunnel von etwa 170 Metern Länge. Zudem werden zur Sicherheit der Anwohner die bestehenden Erddämme verstärkt. Durch den Lawinentunnel kann die Straße für den Verkehr geöffnet bleiben, während die Lawine kontrolliert über die Galerie hinausgeleitet wird. Oberhalb der Galerie entsteht dafür ein Lawinenschutzwall mit Zyklopensteinmauern. Eine Besonderheit des Eingriffs ist auch die Abweichung oberhalb des Tunnels. Die Arbeiten für 6,9 Millionen Euro zur Errichtung der Lawinenschutzgalerie wurden im Juli 2023 begonnen.

Gesamtplanung, Gesamtbauleitung Sicherheitskoordinierung

Bergmeister GmbH

Vahrn · Bruneck · Bozen · München · Wien · Zürich www.bergmeister.eu

Die Kompetenz für alpines Bauen

SUPERSNOW entwickelt und produziert die ressourcenschonendsten Schneeerzeuger und ist Komplettanbieter für schneesichere Lösungen.

Auf 33.000 m², davon 8.000 m² überbauter Fläche fertigt

SUPERSNOW am Headquarter in Maniowy (PL) Propellermaschinen, Lanzen, Türme, Auslegerarme, Pumpstationen und die eigene Steuerungssoftware SNOWmatic.

Persönliche Betreuung vor Ort.

Um den Südtiroler Kunden eine professionelle Betreuung vor Ort zu garantieren, wurde die „SUPERSNOW srl“ mit Sitz in Bozen gegründet. Josef Hochrainer ist als Verkaufs- und Serviceberater der Ansprechpartner für alle Skigebiete in Südtirol und im Trentino. Das italienische Team steht in engem Kontakt mit den Kollegen der österreichischen Niederlassung mit Sitz in Roppen, welche seit 2017 erfolgreich in Österreich, Deutschland, der Schweiz und in Slowenien tätig ist. Damit ist eine funktionierende Logistik- und Servicekette von Anfang

an sichergestellt. Das Ziel ist es, den italienischen Kunden eine Alternative im Bereich Beschneiungstechnik zu bieten.

Nachhaltigkeit wird großgeschrieben. Nicht zuletzt wegen der enorm gestiegenen Energiekosten zeigen sich die Bergbahnen mehr denn je umweltbewusst. Durch das einzigartige Nukleationssystem ist SUPERSNOW mit dem Schneeerzeuger 700H mit nur 14,3 kW „best in class“ beim Energieverbrauch und kann bei einer durchschnittlichen Schneileistung von 250 h/Saison, Einsparungen von 1.000 kW je Schneeerzeuger pro Saison garantieren. Aufgrund der geografischen Lage vieler Skiorte bis in dicht bewohnte Tallagen gewinnt das Thema Schallemission zunehmend an Bedeutung. Auch hier ist SUPERSNOW mit dem Modell 700S „best in class“ und selbstverständlich TÜV-zertifiziert.

Sichern Sie sich jetzt rechtzeitig Ihren

SUPERSNOW DEMO Schneeerzeuger für die kommende Wintersaison!

Anfragen direkt an: ufficio@supersnow.com oder 0351 3022491

KOMPLETTANBIETER.

SUPERSNOW bietet komplette Lösungen. Von A bis Z.

KOMPATIBILITÄT.

Die Technologie von SUPERSNOW kann mühelos in bestehende Anlagen integriert werden.

BEST in CLASS beim Energieverbrauch.

SUPERSNOW besticht durch den extrem geringen Energieverbrauch. Mit 14,3 kW Gesamtanschlusswert sind die Schneeerzeuger 700H und 700SUPERSILENT die absoluten Spitzenreiter. Selbes gilt für den Schneeerzeuger 900A mit einem Anschlusswert von nur 22 kW.

SUPERSNOW. Super effizient, super leise, super innovativ.

Ist umweltverträglicher Wintersport heute schon möglich? Skigebiete achten zunehmend mit ihren Angeboten, Leistungsträgern, Prozessen und Produkten auf ihre Öko-Bilanz. Im Wintersport auf Nachhaltigkeit zu setzen und mittelfristig klimaneutral zu werden ist eine riesengroße Herausforderung.

Skigebiete sind eine Kombination unterschiedlicher Dienstleistungen und Leistungsträger wie Hotels, Bergbahnen, Beschneiungsanlagen, Restaurants und Geschäfte. Alle zusammen tragen zum Gesamterlebnis und zum ökologischen Gesamtfußabdruck bei. Daher ist jeder Einzelne aktiv in der Verantwortung, sich auf Maßnahmen zur Verminderung der Treibhaus-Emission zu verpflichten. Dass Skigebiete in diese Richtung aktiv werden müssen, belegen immer mehr Fakten. Ende März 2023 hat die Südtiroler Landesregierung wegen Wasserknappheit das gesetzliche Ende der Pistenbeschneiung einen Monat früher festgelegt als in den vergangenen Jahren.

90 Prozent der Pisten werden beschneit Italien ist das Land, welches am stärksten auf technischen Schnee angewiesen ist. Knapp 90 Prozent der Pisten werden künstlich beschneit. In Österreich sind es 70 Prozent in der Schweiz etwa 50 Prozent und in Deutschland gar nur 25 Prozent der Pisten. Als Folge der

Erderwärmung werden sich auch die meteorologischen Rahmenbedingungen für die Beschneiung ändern, denn diese funktioniert nur bei entsprechenden Minusgraden. Thomas Ondertoller von der Obereggen AG bestätigt uns, dass sich auch immer mehr Journalisten nach entsprechenden Aktivitäten in Richtung Klimaschutz seitens der Liftbetreiber erkundigen.

Bereits getätigte Maßnahmen

Gehandelt wird in den Skigebieten bereits auf vielen Ebenen, um sich auf neue Gesetze und Bestimmungen vorzubereiten. Die Gesetzgebung hinkt hier hinterher und weil niemand muss, aber jeder kann, wird in den Skigebieten nach eigenen Interessen gehandelt, z.B. laufen heute schon elektrische oder auf Wasserstoff basierende Schneefahrzeuge. Pistengeräte sind mit GPS-gesteuerten, die

Schneehöhe in 3D messenden Techniken ausgestattet, um Schneemengen zu planen und zu verteilen sowie Energie und Treibstoff zu sparen. Dies gelingt z.B. auch mit intelligenter Schneeerzeugung und effizienter Beschneiungstechnik. Energieeffiziente SeilbahnTechnologien, die bei der Fahrt Energie gewinnen, im Leerbetrieb abschalten oder die Geschwindigkeit je nach Besucheraufkommen anpassen, sind schon in Betrieb, und betriebseigene Photovoltaik-Anlagen zur Stromproduktion gehören ebenfalls zu den bereits heute getätigten Investitionen. Dazu Thomas Ondertoller von der Obereggen AG: „Ein immer größer werdender Teil von Winterurlaubern sucht schon bei der Urlaubsplanung nach Skiresorts, die mit einem ganzheitlichen Konzept, mit Ideen und Maßnahmen zum Klimaschutz beitragen.“

Im Spätherbst beginnt in den Skigebieten das Warten auf optimale Temperaturen. Gerade zu Beginn des Winters liegen diese oft im Grenzbereich. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, fokussierte die Entwicklungsabteilung des Technologieführers TechnoAlpin auf die Steigerung der Schneileistung im Grenztemperaturbereich.

Bei den Propellermaschinen tragen eine verbesserte Druckluftkühlung und ein optimierter Nukleator zur überragenden Schneileistung im Grenztemperaturbereich bei. Die neuen Schneeerzeuger verfügen über einen lokalen Wärmetauscher mit optimierter Oberfläche. Dabei wird die Druckluft um das kalte Schneiwasser geleitet und von ca. 100 °C auf ca. 10 °C abgekühlt – ohne zusätzlichen Energieaufwand. Diese clevere Lösung kann bei absoluten Grenzbedingungen den Unterschied zwischen Stillstand und Schneibetrieb ausmachen.

Auf die Details kommt es an: Feintuning für mehr Leistung

Bei den Lanzen wurde die Anzahl der Regelstufen erhöht und die Düsenbestückung an den Grenzbereich angepasst, sodass sie über den gesamten Temperaturbereich mit optimalem Wirkungsgrad arbeiten. Dadurch erhöht sich die Schneileistung insgesamt, vor allem aber am Anfang der Schneikurve, also dort, wo es wirklich darauf ankommt. Die Düsen und Nukleatoren der gesamten Produktpalette werden ständig optimiert. Unterschiedliche Konfigurationen ermöglichen eine optimale Anpassung an die vorherrschenden Temperaturverhältnisse. Für Skigebiete mit überwiegend milden Grenztemperaturen werden spezielle Düsenkonfigurationen definiert, die es ermöglichen, die Schneeproduktion bei wärmeren Temperaturen zu starten. Bei kälteren Temperaturen kann die Schneemenge durch zuschaltbare Düsen optimiert und in größeren Mengen produziert werden. TechnoAlpin verwendet Düsen aus hochwertigen Materialien wie Keramik- oder Rubineinsätzen, um eine optimale Zerstäubung und beste Qualität über Jahrzehnte zu gewährleisten. Dadurch reduzieren sich auch der Materialverschleiß und der Wartungsaufwand enorm.

Es sind die vielen kleinen Details, die im Grenzbereich den Unterschied ausmachen und die Propellermaschinen des Technologieführers TechnoAlpin an die Spitze bringen.

Ein neues Software-Tool ermöglicht die Vorhersage der zu produzierenden Schneemenge für die nächsten Tage und erleichtert damit die Planung enorm.

Optimale Planung dank modernster Softwarelösungen Ein weiterer wesentlicher Faktor für die effiziente Beschneiung bei Grenztemperaturen ist die optimale Steuerung und Planung der komplexen Anlagen. Dank der neuesten Generation der Software ATASSpro mit integriertem Wettermodul können die Schneifenster für die nächsten Tage exakt identifiziert werden. Eine Produktionsprognose ermöglicht eine exakte Planung der Schneemenge, die in den nächsten Tagen produziert werden kann. Dabei arbeiten modernste maschinelle Lernalgorithmen im Hintergrund, während die Ergebnisse für den Bediener einfach dargestellt werden. Die Ressourcenplanung wird dadurch wesentlich vereinfacht und bessere Beschneiungsbedingungen werden frühzeitig erkannt. Bereits um -2 °C niedrigere Umgebungstemperaturen ermöglichen Einsparungen von über 20 Prozent. Dadurch wird die Energiebilanz optimiert und die Skigebiete sparen wertvolle Ressourcen.

TechnoAlpin AG

P.-Agostini-Straße 2 | 39100 Bozen

Tel. 0471 550 550 info@technoalpin.com | www.technoalpin.com

Seit fast 111 Jahren bringt die Seilbahn Urlauber, Ausflügler und Bewohner von Lana auf das Vigiljoch. Im Laufe der vergangenen Monate wurde der langen Erfolgsgeschichte der Bahn ein neues Kapitel hinzugefügt. Sie wurde mit dem erfolgten Neubau an den neuesten Stand der Technik angepasst.

Barrierefreiheit und Sicherheitsstandards wurden erhöht, ebenso die Förderkapazität, um den bisweilen langen Wartezeiten an der Talstation ein Ende zu machen. Die Seilbahn Vigiljoch ist somit für die Zukunft gerüstet, um auch weiterhin zuverlässig den Weg auf das beliebte autofreie Hochplateau zwischen dem Etschtal, dem Ultental und dem Vinschgau für jedermann zugänglich zu machen. Seit Anfang August bringt die Bahn wieder Urlauber und Tagesgäste auf das Vigiljoch – in der neuen, schnelleren Fahrzeit von nur gut fünf Minuten. Am 31. August 1912 wurde die Seilbahn Lana–Vigiljoch als eine der ersten für den Personenverkehr zugelassenen Schwebeseilbahnen der Welt eröffnet. Sie ermöglichte die touristische Erschließung des Vigiljochs mit seinem Wahrzeichen, dem erstmals 1278 erwähnten Vigiliuskirchlein. In der Folge entstanden zahlreiche wunderschöne Sommerfrischhäuser aus Holz. Projektiert wurde die Seilbahn vom Schweizer Bahningenieur Emil Viktor Strub. Nach dessen plötzlichem Tod habe neben Walter Conrad aus Wien Ing. Luis Zuegg aus Lana einspringen

AM 31. AUGUST 1912 WURDE

SIE ERMÖGLICHTE DIE TOURISTISCHE ERSCHLIESSUNG DES VIGILJOCHS MIT SEINEM WAHRZEICHEN, DEM VIGILIUSKIRCHLEIN.