Senda en el monte de El pardo (Madrid).

Senda en el monte de El pardo (Madrid).

José Mendiluce, el hombre de quien voy a hablaros, nació en 1921 en el seno de una familia minera, en una pequeña aldea de la montaña leonesa llamada Villager de Laciana. —«Hace de eso tantos años que ni siquiera recuerdo la edad que tengo»—, me decía en una de nuestras primeras conversaciones cuando lo conocí. En un principio le creí y supuse que sería un problema de demencia senil. Poco tardé en comprobar mi equivocación.

Bastaron unas pocas charlas con él para llegar a la conclusión de que lo que él no quería era recordarlo. Pronto pude comprobar que este anciano gozaba de una memoria privilegiada.

Lo conocí casualmente, paseando por una de las muchas veredas que hay en el monte de El Pardo. Son sendas de suelo, a veces arenoso y de pradera otras, y, sobre todo, muy llanas, de fácil caminar. En alguno de sus tramos el suelo semeja una tupida alfombra de hierba protegida por una gran arboleda. En verano, cuando el barómetro se acerca a los 40º a la sombra, caminar por esos parajes resulta un paseo muy agradable, especialmente, cuando sopla una ligera brisa procedente de Navacerrada. Cada vez que camino por una de esas sendas, dejando volar la imaginación, me parece estar caminando por la senda que va desde la Braña de Buen Verde hasta la de Braña Ronda, en los montes de Villager.

José estaba sentado sobre un bloque de hormigón a la orilla del camino. Vestía una camisa floreada y un pantalón azul marino, de aquellos que llamábamos de mahón, aunque de mejor calidad. Por la parte de atrás de su cabeza, cubierta con un elegante sombrero de tela gris claro —de los que se ven a miles en Madrid cuando llega el verano—, se escapaban unos mechones de pelo blanco que realzaban su porte. Su vestimenta, poco usual en hombres de esa edad, le daba un aspecto de hombre más joven de lo que él

me dijo que era. Hombre alto, de una estatura poco común en los españoles de su época, podía apreciarse, a pesar de su edad, que había sido poseedor de gran fortaleza física.

El bloque sobre el que se sentaba era una pieza rectangular de hormigón que, años atrás, se había desprendido —unos metros más arriba— de un nido de ametralladoras construido durante la guerra civil. Nuestro primer encuentro se produjo de forma un tanto inusual. Yo, como cada mañana, paseaba por esas sendas con mi perro; un cachorro de mastín que, como todos los cachorros, solo pensaba en jugar. Al llegar a la altura de José, moviendo la cola, se fue hacia él y, apoyándose sobre las patas traseras, plantó sus patas delanteras encima de las rodillas de José. Me apresuré a sujetar a Pipo —así se llama mi perro— y a pedirle disculpas.

—No se preocupe —me dijo—, no me molesta. Yo, hasta hace algunos años, también tenía un mastín leonés que me hacía mucha compañía, especialmente, cuando salía a pasear por estos caminos. Ahora ya no lo tengo. Murió de viejo. No he querido hacerme con otro, porque vivo solo y, como comprenderá, no estoy en condiciones de poder atenderlo como es debido.

Mientras hablaba, con una mano me indicaba el otro extremo del bloque de hormigón a la vez que, con una agradable sonrisa, me invitaba a sentarme. Devolviéndole la sonrisa me senté a su lado. La conversación, el primer día, como no podía ser de otra manera, versó sobre la climatología y otros temas intranscendentes. El segundo día empezó a hablarme de temas que atrajeron mi atención: me contó que había nacido en 1921. Tras varias charlas con él, aunque sin hacer comentario alguno al respecto, debo confesar que me costaba un poco creer que tuviera casi cien años. Cierto es que sus movimientos, al caminar, ayudado por un bastón, eran lentos y torpes, pero su memoria y su agilidad mental en absoluto se correspondían con los de una persona de esa edad. En varias ocasiones estuve tentado a pedirle que me mostrara el D.N.I., pero no me atreví. No solo hubiera sido descortés, sino que corría el riesgo de que se sintiera agraviado y no quisiera seguir profundizando en temas e historias que, a mi entender, apuntaban a un contenido muy interesante. Era un hombre de gran cultura y, a juzgar por la casa en que vivía, de privilegiada posición social. Como a la mayoría de las personas mayores le encantaba hablar. En un principio parecía tratar de no profundizar demasiado en ciertos temas, pero con el paso de los días, a medida que se fue creando un clima de confianza entre ambos, las conversaciones derivaron en temas personales de los que él, como pude apreciar, llevaba guardados durante muchos años. Tal vez ahora, consciente de que el

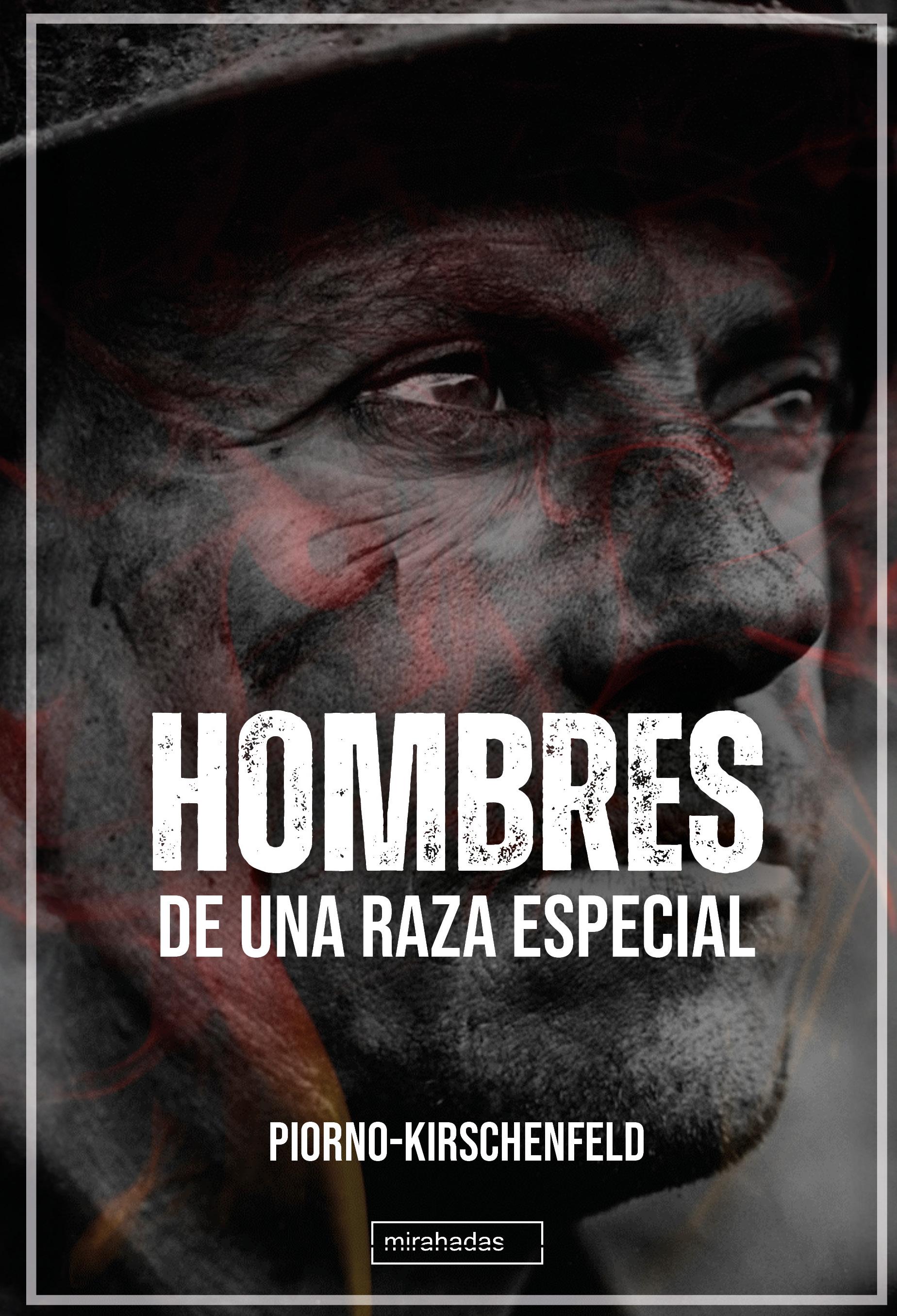

Hombres de una raza especial

final de su vida se acercaba, sentía la necesidad de expresar con palabras los sentimientos que no había podido, no había sabido o, quizá no había querido compartir anteriormente.

El que lo hiciera conmigo, con un desconocido, activó mi curiosidad. Puede que, precisamente, por ser yo un desconocido se hubiera decidido a abrir al exterior la puerta de sus recuerdos. No lo sé. Tal vez pensara que, ¿con quién compartirlos mejor que con un desconocido al que, probablemente, transcurrido el verano no volvería a ver? No recuerdo si fue el segundo día o el tercero cuando de pronto, mirándome fijamente, me dijo:

—Usted no es de Madrid. ¿Me equivoco?

—¿Qué le hace pensar que no soy de Madrid?

—Su acento. Usted tiene acento asturiano.

—Bueno, eso no es del todo cierto, pero algo de verdad sí que hay en ello. En realidad, el acento de mi pueblo se parece bastante al asturiano. Pero, además, un hermano, bastante mayor que yo, sí que nació y se crio en La Rabaldana (Valle de Turón, Asturias) y, consecuentemente, es lógico que algo de su acento se me haya pegado.

—¿De qué pueblo es usted? —me preguntó.

—Como le decía, mi hermano nació en Asturias. Yo, por avatares de la guerra civil, en octubre del 38 vine a nacer en un pueblo de la montaña de León. No creo que usted lo conozca. Está en Valle de Laciana y se llama Villager.

Sus azules ojos se abrieron como platos, a la vez que con un tono de voz que denotaba cierta incredulidad, me preguntó:

—¿De Villager? ¿De qué barrio?

Ahora fui yo quien se sobresaltó extrañado. Tanto, que apenas pude hacer otra cosa que preguntarle:

—¿Es que acaso conoce usted ese pueblo?

—¿Que si lo conozco? Yo nací en Villager. Concretamente, en el barrio conocido popularmente como barrio de la Ermita, aunque su verdadero nombre es barrio de La Cruz.

—Si nació usted en el barrio de La Cruz, ciertamente conocido como barrio de la Ermita, probablemente haya conocido a mi familia.

—No lo creo. Según me comentó usted, su familia se trasladó a Villager en octubre del 38 debido a los avatares de la guerra. Yo, precisamente, a causa de la guerra, un año después, en la primavera del 39 tuve que abandonar Villager. En aquellos días yo era minero, y cuando terminaba el trabajo, por precaución, no salía de casa. Mis únicas salidas eran de un cuarto de hora;

el tiempo justo para acercarme a la cantina a llenar la bota del vino y tenerla preparada para el día siguiente. A mi padre, en marzo de 1937 lo llevaron preso al campo de concentración de San Marcos, en León. Mi hermano, de quien ya le he hablado, para cuando su familia llegó a Villager, llevaba ya dos años en el frente. De modo que no creo que nos hayamos conocido.

»Yo —continuó—, trabajé de pinche en el cargue de Calderón cuando tenía dieciséis años recién cumplidos. Meses más tarde, antes de cumplir los diecisiete, trabajé como ramplero en el segundo de Calderón, hasta que, transcurrido poco más de un año, el picador para el que ramplaba enfermó de gravedad y, sin esperarlo, me pusieron en su puesto dándome la categoría de picador. El nuevo trabajo, acompañado del nuevo sueldo, durante el poco tiempo que pude disfrutarlo, era como si me hubiera tocado la lotería, pero, como reza el dicho, la alegría dura poco en casa del pobre. Como ya le había mencionado, avatares de la guerra me obligaron a escapar de Villager tan rápido como pude.

Haciendo una pausa para respirar, continuó:

—Como le estaba diciendo, nací, me crie y trabajé en Villager hasta un día en el que me avisaron que la guardia civil había ido a mi casa a buscarme. Como ya me habían llevado una vez al cuartel, y conocía sus métodos, cuando me avisaron, tan rápido como pude, me marché a Asturias. Concretamente, a Gijón. Ya ve usted, aunque en dirección opuesta, su familia y yo nos movimos por caminos y motivos muy parecidos.

»Yo —continuó tras una breve pausa— nunca había salido del pueblo. Como pude llegué a Gijón, y sin haber visto nunca el mar ni saber cómo era un barco, me enrolé en un buque de carga. Mi trabajo consistía en echar carbón continuamente al horno que calentaba el agua de la caldera que, a su vez, era la encargada de producir el vapor necesario para que el barco pudiera navegar. Después de todo, era un trabajo muy parecido al que hacía en la mina en mis días de ramplero, aunque tengo que reconocer que en la mina había mejor temperatura. El ambiente allí, muchas veces lo pensaba, debía ser como asarse en el infierno. Di muchas vueltas por el mundo. Al cabo de algunos años aterricé en Madrid. Empecé trabajando en una fábrica de tornillos y arandelas. Algunos años más tarde, caprichos del destino, me convertí en propietario de la empresa. Tuve suerte. Eran años en los que, con esfuerzo y ganas de trabajar se salía adelante fácilmente. La empresa fue en aumento, y al cabo de unos años, ya no solo fabricábamos tornillos y arandelas, sino que empezamos a fabricar piezas para maquinaria de herramienta que vendíamos a empresas del País Vasco. Poco más tarde, casi sin

Hombres de una raza especial habérnoslo propuesto, fabricábamos piezas de recambio para automóviles por encargo de empresas europeas. Llegamos a ser punteros en la exportación de piezas de recambio para el sector del automóvil. Principalmente, al inicio, los destinos de las exportaciones eran Francia y Alemania. Con el fin de reducir los gastos de transporte en el aprovisionamiento de acero —lo comprábamos en Vizcaya—, así como los gastos de transporte para el acercamiento a la frontera, siguiendo los consejos de nuestros asesores, trasladamos la empresa a Irún. La nueva fábrica se ubicó en el Barrio de Anaka, a 2 km de la aduana. En Madrid dejamos una oficina dedicada, como objetivo principal, a la captación de clientes. También quedó una sección de fabricación para dar servicio a los clientes que ya teníamos. Aquello supuso un importante incremento de las ventas y, consecuentemente, de los beneficios. Observarás que cuando hablo de la empresa siempre lo hago en plural. Ello es porque, aunque yo era el principal accionista y presidente de la sociedad, no era el único propietario.

—Vaya cambio —interrumpí—. Pasó usted de minero a empresario. Supongo que estará usted muy orgulloso de lo que ha conseguido. ¿Qué se siente al haber vivido en la penuria, porque de ramplero no ganaría gran cosa, a vivir en la opulencia? —me atreví a preguntar.

Apoyó ambas manos sobre el bastón a la vez que agachaba la cabeza hasta apoyarla sobre las manos. Estuvo un par de minutos con la mirada clavada en el suelo sin pronunciar palabra. Cuando levantó la cabeza, al observar su mirada, pude darme cuenta de que mi pregunta no había sido muy oportuna. Tal vez, sin pretenderlo, le había hecho recordar pasajes de su vida que quizá hubiera preferido no recordar. Me miró fijamente y con voz grave me dijo:

—Apropiándome de una cita de Platón, permíteme que te tutee, te diré que la pobreza no viene de la disminución de la riqueza, sino por la multiplicación de los deseos.

»Cuando trabajaba de ramplero, como bien dices, los ingresos eran escasos, pero yo, a pesar de mis desgracias familiares, de las que ya te hablaré en otro momento, era feliz. Probablemente, porque no conocía otra cosa, pero me bastaba con lo que ganaba. Durante los meses que trabajé de picador, al igual que cuando trabajé de marinero, mis ingresos aumentaron considerablemente; sin embargo, ya no era tan feliz. No lo era porque, en una proporción superior a mis ingresos, habían aumentado mis necesidades. Para bien o para mal, el mundo me había mostrado cosas que antes, por desconocidas, nunca había deseado.

Hizo una pausa. Su mirada parecía perdida en el horizonte. Sus ojos, de un azul claro —aquel hombre era un verdadero ejemplar de la raza celta;

raza que, sin lugar a duda había heredado de su madre—, habían adquirido un tono vidrioso. Puede que los recuerdos de tiempos lejanos fueran superiores a su entereza de ánimo para seguir hablando. De pronto, echando una mirada a su reloj me dijo:

—Charlando, como nos ocurre cada mañana, se nos fue el tiempo. Es hora de ir a comer. ¿Te apetece comer conmigo? Adela —era la mujer que él tenía de empleada para hacer las labores de casa, incluida la comida—, como siempre, estará refunfuñando porque la comida se enfría.

Viendo que yo dudaba en aceptar la invitación, poniendo una mano sobre mi hombro, me dijo:

—Vamos, no lo dudes. Adela es muy buena cocinera y, con toda seguridad, habrá comida suficiente para los dos. Después de comer, si te apetece, podremos dormir una siesta y, cuando despertemos, si mi conversación no te aburre, podremos seguir con nuestras charlas. Bueno, con mis charlas, porque aquí el único que habla soy yo. Podremos hablar del valle de Laciana en general, y de Villager, en particular. Aunque tú no conociste el Villager de mis tiempos de adolescente, podremos establecer comparaciones. El Villager que yo conocí y el que tú puedes recordar, sin duda alguna, han de ser muy diferentes, pero los montes, las brañas, las minas, y los caminos seguirán siendo los mismos de siempre.

—No es que no quiera aceptar su invitación, pero ¿qué hago con mi perro?

—Eso no es ningún problema. Lo dejamos que corra por el jardín y le daremos de comer.

Carente de más excusas, aunque en mi fuero interno, por sentirme un tanto coartado, no me apetecía, accedí. Fuimos caminando lentamente, a pesar de lo cual pude apreciar que se fatigaba mucho. La distancia entre lo que fue un nido de ametralladoras y su casa, era de un kilómetro, más o menos. Cuando llegamos a la entrada quedé boquiabierto. Aquello era un búnker impenetrable. Un muro de unos tres metros de alto, con verjas de hierro sobresaliendo en la parte alta del muro, circundaban un enorme jardín y todo el edificio. Cuando José, valiéndose de un mando a distancia abrió la puerta peatonal y pasamos al interior, no pude evitar una exclamación de asombro. La distancia desde la puerta de entrada al jardín hasta un porche que protegía la entrada de la casa, sin exagerar, era de unos cien metros. Antes de llegar al porche la puerta del edificio se abrió, y casi en posición de firme, apareció la oronda silueta de Adela.

—¿Cómo es que sabía esta señora que habíamos entrado?

Hombres de una raza especial

Sonriendo, José me lo explicó:

—Desde el interior, gracias a varias cámaras ocultas, vemos en una pantalla todo lo que ocurre fuera. Tanto si se abre la puerta como si a un intruso se le ocurriera querer saltar el muro, las cámaras lo localizarían. Si eso sucede, todas las puertas y ventanas se bloquean automáticamente.

—¿Es necesaria tanta seguridad?

—Bueno, hoy ya no sería necesario. ¿Quién podría gastar una bala para matar a un vejestorio? Solo tendría que esperar un poco y podría ahorrarse el coste de la bala y el trabajo. Pero, cuando lo compré sí que era necesario. El motivo obedece a hechos acontecidos en otros tiempos. Es una larga y nada agradable historia. Ahora vamos a comer. Ya hablaremos de eso otro día.

Nos sentamos a una impresionante mesa de nogal, cada uno en un extremo. Las sillas, tapizadas en piel de antílope, eran igualmente de madera de nogal. De aperitivo, Adela nos sirvió una copa de un exquisito vino blanco importado de la cuenca del Ruhr, acompañado de un platito con caviar. Mientras saboreaba aquel espléndido aperitivo me preguntaba cómo este hombre, nacido en el seno de una familia minera de lo más humilde, podía haber alcanzado tamaña posición social. El simple hecho de que un muchacho, aún sin haber cumplido los diecisiete años, en plena adolescencia, se hubiera visto obligado a trabajar de ramplero en la mina, convirtiéndose en el soporte económico de una familia, sería motivo de admiración más que suficiente. Pero, en mi opinión, lo inaudito era que ese muchacho, unos años más tarde, hubiera sido capaz de alcanzar un estatus de tal magnitud.

Mis pensamientos fueron interrumpidos por la llegada de Adela portando una fuente con cigalas, langostinos, gambas, nécoras y un par de vieiras. «¡Santo cielo!» me dije. Yo, que desde hac ía algún tiempo, por prescripción facultativa, no puedo comer marisco, cómo voy a salir del paso. Por un lado, decir que no podía comerlo se me antojaba un desaire y, por otro lado, si comía, aunque fuera poca cantidad, mi ácido úrico podría subir lo suficiente como para hacerme pasar una noche de perros. Miraba la fuente con el marisco y me preguntaba cuál sería el menos dañino. « Quizá las vieiras », pensé.

—Sírvete —me dijo José—. Adela solo nos ha puesto dos vieiras porque sabe que a mí no me hacen mucha gracia.

—Pues, en cambio a mí, es el marisco que más me gusta —me atreví a decir.

—En ese caso, me harías un gran favor si te comieras las dos; ahora bien, que Adela crea que nos hemos comido una cada uno.