ES OSCURA

LOS EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA

J. Sánchez Barceló

Emilio

J. Sánchez Barceló

Emilio

Agradecimientos

—A Lola, mi mujer, que ha soportado las «neuras» propias de quien escribe un libro e intenta publicarlo, además de leer y releer el manuscrito para opinar, en un difícil balance entre lo que se piensa y lo que el cariño hacia el autor aconseja decirle.

—A Emilio, mi hijo que, tijera en ristre, ha tratado de editar y «desencomar» el texto, si bien no hasta lo que él hubiera deseado, si hasta lo que yo le he permitido; la autoridad paterna ha prevalecido sobre la sabiduría del experto. Este último dato le exime de toda responsabilidad sobre los aspectos negativos del libro.

—A María, mi hija, y Fernando, que también aceptaron con familiar resignación la tarea de leer el manuscrito y opinar sobre el mismo.

—A las editoriales que han rechazado el manuscrito con un amable, «... es excelente, pero...». De las que ni siquiera se dignan a enviar su respuesta a los autores, no hablo.

—Desde que en 2017 publiqué el libro Hicimos la luz... y perdimos la noche he sido invitado a varias conferencias y jornadas de trabajo en las que se trataba el tema de la contaminación lumínica. En ellas, mi participación se limitaba a transmitir, como fisiólogo/médico, mis modestos conocimientos sobre los efectos biológicos de la luz en la salud humana, recogidos en el mencionado libro. A cambio,

tuve la oportunidad de escuchar a físicos, astrofísicos, astrónomos (profesionales y aficionados), naturalistas, técnicos en iluminación, y otros expertos en el problema de la contaminación lumínica. De todos ellos recibí muchísimo más conocimiento científico del que les aporté. Me refiero a Martín Pawley, Salvador X. Bara Viñas, Josep María Ollé Martorell, Oscar Corcho, Esteban González, Carlos Tapia, Alejandro Sánchez de Miguel, Carlos Armendáriz y otros cuyos nombres lamento no recordar. A todos ellos, gracias por ensanchar mi conocimiento de los problemas de la contaminación lumínica y abrir mi mente hacia horizontes más amplios que los de la salud humana, lo que me animó a escribir este libro.

Prólogo del autor

Nuestros antepasados conocieron el fuego hace más de un millón y medio de años. Se trataba de fuego de origen natural originado por rayos, volcanes o combustiones espontáneas. Sin duda, aprendieron a mantenerlo, pero no fue hasta hace unos 800 000 años cuando fueron capaces de producirlo, mediante el frotamiento de palos con madera seca o golpeando piedras de pedernal o sílex con otras como la pirita o la marcasita, ricas en hierro, hasta conseguir chispas capaces de prender leña seca o paja. La capacidad de producir fuego a voluntad significó un gran avance para nuestros ancestros. Les permitió protegerse del frío, cambiar la forma de alimentarse, defenderse de los animales salvajes y alumbrar su entorno habitacional durante las noches oscuras sin luna. Hasta hace realmente muy poco tiempo, alrededor de 100 años, los humanos seguimos iluminando nuestras noches exclusivamente con la luz producida por las llamas resultantes de la combustión de elementos como la grasa animal, la cera, el petróleo o el gas. Se trataba de luz de muy baja intensidad, con un predominio del espectro en la banda del rojo-naranja y, lo que es importante, con muy poca influencia sobre la biología de plantas y animales, incluidos nosotros. El gran salto se produjo con la invención de la luz eléctrica que significó, no cabe duda, una auténtica revolución para la humanidad. Cambió la fisonomía de las ciudades, de los lugares de ocio y trabajo, de los hogares, alteró nuestros hábitos sociales, todo fue

La mucha luz es como la mucha sombra: no deja ver.

Octavio Pazya distinto... porque la noche ya no es oscura. La pérdida de la oscuridad de la noche, ¿ha tenido alguna repercusión sobre la vida de las animales y plantas que pueblan el Planeta? Esta es la cuestión que quiero que analicemos en este libro. Hemos sido los humanos quienes hemos truncado la oscuridad de la noche, y lo hemos hecho de manera brusca, en muy poco tiempo, apenas un milisegundo en nuestra escala de tiempo evolutiva, creando una nueva forma de contaminación, la lumínica. Como ocurre con otras formas de contaminación medioambiental, las consecuencias de la polución lumínica, pueden no ser importantes a corto, sino a largo plazo. De cualquier modo, parece importante ser conscientes de los posibles «efectos colaterales» de algo tan arraigado en nuestra forma de vida, como la luz nocturna.

El autor.Introducción

En los últimos cien años, la intervención humana ha transformado la noche en la Tierra. Los ciclos naturales de luz/oscuridad, estables desde la aparición de la vida en el Planeta, han sido drásticamente alterados por la iluminación artificial. La oscuridad de la noche ha sido anulada por la acción directa de las distintas fuentes de alumbrado eléctrico, así como por el aumento del resplandor del cielo nocturno, consecuencia de la dispersión hacia la atmósfera de la luz artificial generada en las grandes ciudades. Hemos creado una nueva forma de contaminación, la lumínica, y lo hemos hecho en un relativamente breve espacio de tiempo. Nací en 1949 y mis abuelos vivieron el nacimiento de la luz eléctrica; cualquier persona de mi generación ha podido escuchar directamente de labios de sus protagonistas, historias de cómo fue aquel cambio trascendental desde la luz de petróleo, aceite o gas a la eléctrica. No hablamos pues de prehistoria, sino de historia contemporánea.

La sociedad es cada vez más consciente de los peligros de la actividad humana sobre la preservación del Planeta: el cambio climático por efecto de la emisión de gases de efecto invernadero, o la acumulación de basuras tóxicas, casi indestructibles (plásticos, residuos industriales, electrodomésticos, automóviles, ordenadores, baterías...) son dos escenarios desoladores muy presentes en el imaginario colectivo de los ciudadanos.

En este contexto apocalíptico, hablar de la contaminación lumínica como un «problema» puede parecer exagerado. Pienso que no lo es; numerosos estudios –que te iré explicando a lo largo del libro– indican que el riesgo de sufrir obesidad, diabetes, depresión, alteraciones digestivas, trastornos del sueño, cánceres y otras patologías, pueden estar relacionadas con la contaminación lumínica. Pero no somos los únicos damnificados. Los efectos nocivos de la luz eléctrica afectan también a la flora y fauna de todo el Planeta.

Casi todo lo que se refiere a los efectos antropogénicos sobre la naturaleza suele requerir de un largo periodo de tiempo para ser evidenciable. El calentamiento global, del que hoy tanto hablamos, no es un fenómeno que haya aparecido de repente, sino que viene «cociéndose» desde hace tiempo por más que, sin duda, se haya agudizado en las últimas décadas. Un estudio reciente de la universidad nacional de Australia1 demostraba que el calentamiento global comenzó hace más de 180 años; fue detectado ya en 1830 en aguas del océano Ártico y en mares tropicales. La luz eléctrica es un elemento que lleva muy poco tiempo entre nosotros. Aunque la patente de Edison está fechada en 1880, la generalización o, usando una terminología más al uso, la «globalización» del uso de luz eléctrica de alta intensidad en los países más desarrollados del Planeta no ha cumplido aún el siglo de antigüedad. Sus efectos pueden estar aún «gestándose» y no ser realmente apreciables hasta pasadas algunas décadas más.

Nadie duda que la luz eléctrica ha significado un inmenso avance para la humanidad. Pero en los países del mundo desarrollado el nivel de iluminación de las ciudades se ha identificado como signo de progreso y de calidad de vida, más que como un elemento que debe dimensionarse conforme a las necesidades de visibilidad y seguridad. Las ciudades del mundo «rico» están sobreiluminadas. La cuestión es ¿necesitamos este derroche de iluminación? La seguridad ciudadana, a partir de un nivel mínimo de iluminación, no lo justifica. Tampoco se explica por razones de percepción visual. Tenemos numerosas evidencias de calles en las que se ha reducido

1Abram NJ, et al. Early onset of industrial-era warming across the oceans and continents. Nature, 536(7617):411-8, 2016. Doi: 10.1038/nature19082. Erratum in: Nature. 545(7653):252. 2017

más de un 60 % el consumo eléctrico de las luminarias, utilizando las lámparas adecuadas, sin menoscabo de los objetivos básicos que debe cumplir el alumbrado público. La contaminación lumínica es una forma de polución atmosférica cuya gravedad estamos aún lejos de poder valorar, ya que la «disfrutamos» desde hace poco tiempo y sus efectos probablemente serán apreciables solo a largo plazo. La luz nocturna, altera el sistema circadiano y consecuentemente los ritmos biológicos de todos los animales, lo que condiciona su fisiología y su conducta. Tampoco el mundo vegetal queda fuera del alcance de la contaminación lumínica, que altera el ritmo de crecimiento de las plantas. La influencia de la luz nocturna sobre nuestra salud solo está empezando a ser valorada ahora, cuando ha transcurrido poco más de medio siglo, desde que los astrónomos fueron los primeros en dar la voz de alarma sobre esta nueva forma de contaminación del medioambiente. Steve Long, editor de la revista Global Change Biology, dice: «Ahora sabemos mucho sobre los impactos del aumento de CO2, pero ¿cuál es la importancia de los impactos de la contaminación lumínica? Nos estamos jugando el futuro con lo que le estamos haciendo al medio ambiente»2. Es hora ya de concienciarnos ante el problema y ponernos manos a la obra en la tarea de solucionarlo.

Anexo 1

Formas de expresar las características físicas de la luz

A lo largo del texto, no podré evitar recurrir frecuentemente a hablarte de las unidades que se utilizan para cuantificar las características físicas de la luz. Se trata de unidades de medida de uso mucho menos habitual que las del sistema métrico decimal y por lo tanto desconocidas para la mayoría de los lectores. Creo que es conveniente dedicar unas líneas a tratar de familiarizarte con ellas, lo que te ayudará a comprender mejor algunos de los pasajes del libro.

2Frase de Steve Long que aparece en un artículo de Aisling Irwin en Nature, 553:268-270, 2018: (sic) «We know a great deal now about the impacts of rising CO2, but how extensive are the impacts of light pollution? We’re gambling with our future in what we’re doing to the environment».

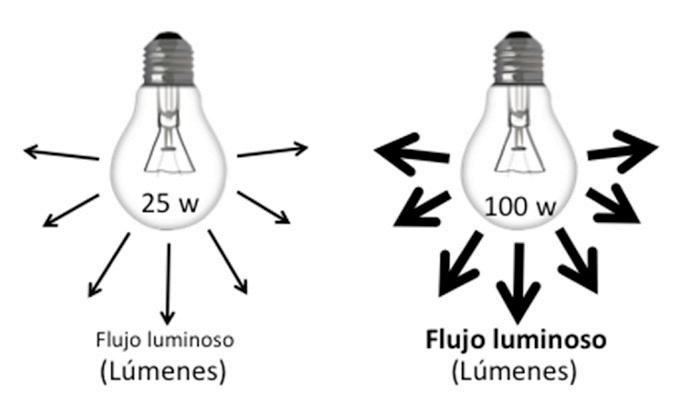

En cualquier caso, cada vez que aparezca en el texto una de estas unidades, añadiré una «nota de pie» recordándote dónde puedes hallar su descripción. Comencemos por el concepto de flujo luminoso (fig. 1). Si comparamos la cantidad de luz producida por una bombilla de 40 y otra de 100 vatios, decimos que la segunda da «más luz» que la primera; tiene mayor flujo luminoso que expresamos en lúmenes. Por ejemplo, una bombilla LED de 10 vatios, emite un flujo luminoso de aproximadamente 800-1000 lúmenes. Para obtener el mismo flujo luminoso con una bombilla de incandescencia, esta debería ser de 60-70 vatios.

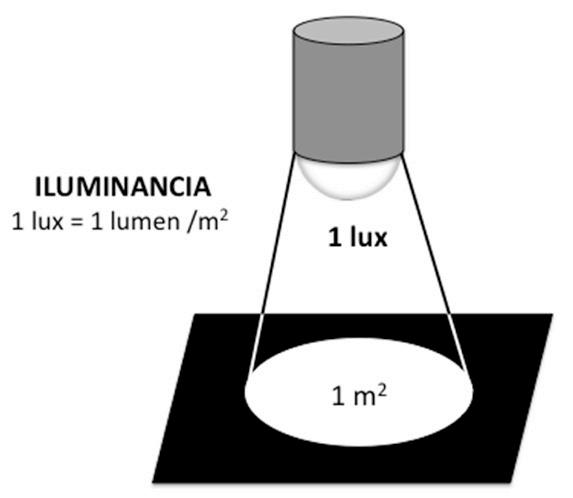

Visualicemos ahora una linterna proyectando su luz sobre una superficie situada frente a ella. La luz formará un círculo brillante en la superficie iluminada. Si acercas la linterna a la superficie, el círculo se hace más pequeño, aunque más brillante. Lo contrario ocurre cuando alejamos la linterna. Definimos la iluminancia (fig. 2), medida en lux, como el flujo luminoso recibido por cada metro cuadrado de superficie iluminada (1 lux es un lumen por metro cuadrado). La luz solar en un día despejado proporciona una iluminancia de alrededor de 120 000 lux mientras que, en el salón de una casa normalmente iluminada, dispondríamos de aproximadamente 100-300 lux.

La intensidad luminosa (fig. 3) es el flujo luminoso emitido por unidad de ángulo sólido en una dirección determinada. Su unidad es la candela (c).

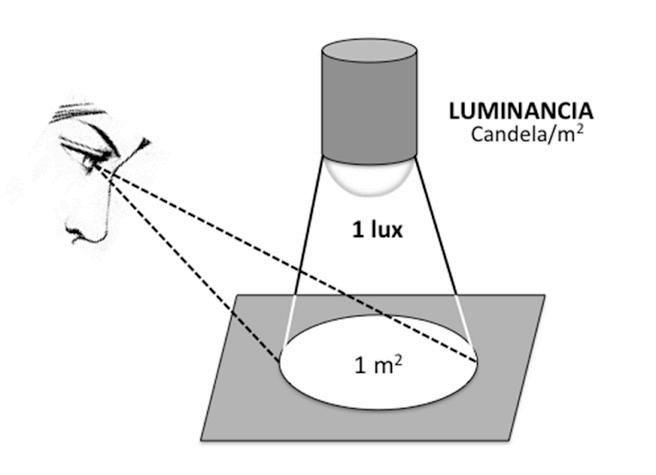

La luminancia (fig. 4), es una magnitud con significación biológica; es la cantidad de flujo luminoso (brillo) que el ojo humano percibe, con el ángulo de visión delimitado por los bordes de la pupila. Su unidad de medida es la candela por metro cuadrado (cd/m2). Para que te hagas una idea, la luminancia de la luz de una vela es de aproximadamente 1 cd/m2 y la de una lámpara de fluorescencia de 40 vatios es de unas 200 cd/m2.

La temperatura de color (TC) (fig. 5) de una fuente de luz se define comparando su color con el de la luz que emitiría un ideal «cuerpo negro» calentado a una temperatura determinada. Por este motivo se expresa en unidades de temperatura (oK, grados Kelvin).

Durante millones de años, los ciclos naturales de luz/oscuridad (día/noche), condicionaron la diferenciación de las especies animales y vegetales en diurnas, nocturnas o crepusculares. Sin embargo, desde hace alrededor de cien años, apenas ¡un milisegundo! en nuestra historia evolutiva, la oscuridad de la noche ha sido anulada por la acción humana. La luz eléctrica de alta intensidad ha terminado con la oscuridad natural de la noche. Hemos creado la «contaminación lumínica» algo cuyos efectos solo son en parte conocidos (en los humanos: riesgo de sufrir obesidad, diabetes, depresión, neoplasias, trastornos del sueño, etc.), y que se extienden a todos los seres vivos que pueblan la Tierra. La descripción de los efectos biológicos de la luz eléctrica (contaminación lumínica), en animales y plantas, constituye el objetivo de este libro. ISBN