10 minute read

de São Paulo Leandro da Cruz Silva

from Direitos indígenas no museu: novos procedimentos para uma nova política: a gestão de acervos....

Museu Professor Roberto Baruzzi – Escola Paulista de Medicina, Projeto Xingu da Universidade Federal de São Paulo (EPM-Xingu/Unifesp)

Leandro da Cruz Silva*

Advertisement

Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo (EPM-Unifesp) seu 3º curso), consultorias, apoio à nova

Em 1961 foi criado o Parque Nacional do Xingu, atual Parque Indígena do Xingu (PIX). A preocupação com a sobrevivência de povos indígenas levou Orlando Villas Bôas, diretor do PIX, a buscar apoio para salvaguarda da saúde desses povos, agravada por doenças infectocontagiosas decorrentes do contato que se iniciava com a sociedade nacional.

Em julho de 1965, um grupo de médicos da Escola Paulista de Medicina (EPM), atual Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), coordenado pelo Dr. Roberto Baruzzi, a convite do Orlando Villas Bôas, descia do avião DC-3 da Força Aérea Brasileira (FAB) no campo de pouso do Posto Indígena Leonardo Villas Bôas, no Alto Xingu, que atendia a dez etnias no PIX: Yawalapiti, Kamayurá, Kuikuro, Kalapalo, Matipu, Nafuquá, Mehinaco, Trumai, Aweti e Waurá, que constituíam o mosaico cultural alto-xinguano. Nos meses seguintes, as ações de saúde se estenderam à área centro-norte do PIX, atendendo os Suyá (Kisêdje), Juruna (Yudjã), Kayabi (Kawaiweté) e Metuktire. Posteriormente, três outros povos, ameaçados pela invasão de suas terras, foram acolhidos no PIX: Akarore (Panará), em 1975.

Em 1966, foi assinado um termo de cooperação na assistência à saúde entre o PIX e a EPM e, por meio do Departamento de Medicina Preventiva (Unifesp), iniciou-se o maior e mais bemsucedido programa de atenção à saúde indígena da América Latina desenvolvido por uma escola médica: O Projeto Xingu, coordenado e idealizado pelo Dr. Roberto Baruzzi.1 Hoje com mais de

1. Roberto Geraldo Baruzzi formou-se médico pela Unifesp 50 anos de atuação no PIX e em outras áreas indígenas o Projeto Xingu se mantém na atuação, seja na formação de profissionais indígenas e não indígenas, temos como exemplo a formação dos Agentes Indígenas de Saúde (AIS) no PIX e o primeiro Curso de Especialização em Saúde pela Universidade Aberta do Brasil (UAB) em conjunto com o Projeto Xingu-Unifesp (em vias de iniciar

Ikpeng, em 1968; Tapayuna, em 1970; e os KrenSecretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) do Ministério da Saúde (MS) com 14 convênios nos distritos sanitários de saúde em 2012 e atualmente com nove convênios. No acordo a EPM se comprometia a enviar equipes de saúde periódicas e em situações epidêmicas, iniciar um plano de vacinação e abrir o Hospital São Paulo como hospital de retaguarda para os índios do PIX. Este último item assumia grande importância em face do isolamento geográfico do PIX, e tornavase viável com o apoio da FAB que mantinha um voo semanal ligando São Paulo ao Xingu. O PIX, por sua vez, comprometia-se a acolher as equipes de saúde e possibilitar o acesso às aldeias.

em 1957. Em 1960 inicia-se na linha de pesquisa Saúde dos Povos Indígenas, com ampliação em 1965 para as linhas Saúde e Doença em Povos Indígenas do Brasil Central, Transição epidemiológica no padrão de saúde-doença em Povos Indígenas, Qualidade de vida e condições de saúde de idosos do Parque Indígena do Xingu e Condições de Saúde-doença de Índios Panará. Em 1965 atua na capacitação e formação de agentes indígenas de saúde do Parque Indígena do Xingu e em 1966 realiza treinamento e supervisão de campo de agentes indígenas de saúde e de pessoal não-índio atuando em áreas indígenas, e começa a implantação do Projeto Xingu. Em 1996, como professor titular aposentado, passa a atuar como colaborador, com atividades docentes e participação no programa de saúde da Unifesp em áreas indígenas, até falecer no início de 2016.

Ao longo de mais de quatro décadas do Programa de Saúde da EPM no PIX – ou Projeto Xingu, como é conhecido – formou considerável acervo relacionado às áreas da saúde, antropologia, história e demografia e da cultura material dos povos do PIX. O PIX é habitado por 16 povos indígenas pertencentes aos troncos ou famílias linguísticas Aruak, Caribe, Jê e Tupi, incluindo os índios Trumai de língua isolada. Cabe mencionar, ainda, o ingresso de outros povos no PIX para fugir de riscos decorrentes da invasão de suas terras: Ikpeng (Txicão), 1967; Tapayuna (Beiço de Pau), 1970; Panará (Kren-Akarore), em 1975. Estes últimos haviam perdido mais de 80% de sua população no processo de contato e nos 2 anos que se seguiram à abertura da estrada CuiabáSantarém (BR-165), cortando o seu território indígena. Em 8 de dezembro de 1992, por iniciativa do Dr. Roberto Baruzzi, criou-se o Museu EPM-Xingu. Estiveram presentes na inauguração o sertanista Orlando Villas Bôas, lideranças indígenas do PIX e participantes do Projeto Xingu. Em 2009, foi reinaugurado, após uma reforma sob curadoria de Maureen Bisilliat, com o nome de Museu EPM-Xingu – Sala Prof. Roberto Baruzzi. O acervo do Projeto Xingu tem contribuído para a divulgação e valorização da cultura indígena ao manter aberta à visitação pública a Sala EPM-Xingu Professor Roberto Baruzzi, no prédio histórico da EPM, localizado na rua Botucatu, no 715, Vila Mariana, em São Paulo. O museu conta com uma reserva técnica, onde está preservada

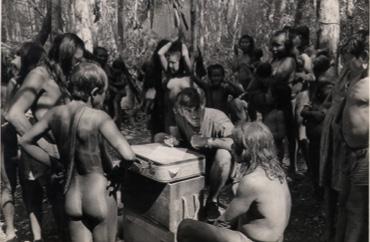

Foto 1 – Primeira Equipe Médica da EPM no PIX e os irmãos Villas Bôas, jul. 1965. Foto: Acervo Projeto Xingu.

parte do seu acervo.

Fotos 2 e 3 – Museu EPM-Xingu – Prof. Roberto Baruzzi - Unifesp em 2012. Foto: Acervo Projeto Xingu.

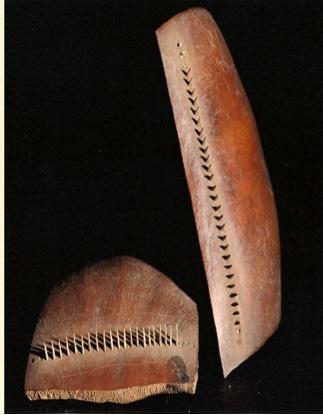

O acervo do Museu está exposto com painéis fotográficos que permitem acompanhar o transcorrer do Projeto desde 1965 aos dias atuais. Várias etapas do programa de saúde são apresentadas, bem como a participação de médicos, dentistas, enfermeiras, técnicos e alunos. Outras fotos focalizam a vida nas aldeias e seus habitantes, a partir de uma época em que viviam em estado de relativo isolamento. Até os dias atuais a diversidade cultural entre os 16 povos do PIX pode ser reconhecida em sua manifestação material pelo artesanato exposto, usado em cerimônias e no cotidiano das aldeias. Alguns povos possuem os melhores arcos e flechas, outros se dedicam mais à cerâmica, cestaria e confecção de cocares e colares, machados e utilitários de pedra ou ao preparo de um sal vegetal, de amplo uso. Nessa diversidade se baseava o moitará, troca tradicional de objetos entre as diferentes etnias e aldeias no PIX. O acervo do Museu aqui apresentado em sua grande maioria foi fruto do moitará, ou de presentes dos indígenas do PIX para o Dr. Roberto Baruzzi durante seu trabalho de atendimento médico no PIX.

O acervo do Projeto Xingu tem cerca de 900 peças (objetos) etnográficas de diversas tipologias: armas, bancos, cestaria, cerâmicas, máscaras, adornos – colares, brincos, botoques, plumas –, cocares, braçadeiras e coifas emplumadas, objetos lúdicos e instrumentos musicais, entre outras.

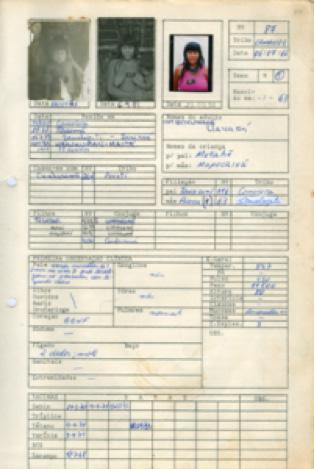

Desde seu início, o Projeto Xingu instituiu uma ficha médica individual, cujo número já se aproxima de 10 mil, incluindo os óbitos ocorridos desde sua implantação. Contém número e data de registro, local do exame, etnia, nome, data do nascimento, sexo, números de registro e nomes dos pais, cônjuges e filhos, dados do exame físico, vacinas aplicadas e intercorrências clínicas registradas ao longo dos anos. Uma foto tamanho 3 x 4 cm, atualizada periodicamente, facilita a identificação, dado o costume indígena de mudar o nome em diferentes fases da vida.

Fotos 4, 5 e 6 – Da esquerda para a direita: tronco do Kuarup, Alto Xingu; cerâmica Waurá; machado de pedra Metuktire (Kayapó). Fotos: Renato Soares.

Fotos 7, 8 e 9 – Arranhadeiras-escarificadores; banco-gavião de chefe; par de brincos emplumados Kalapalo. Fotos: Renato Soares.

Foto 10 – Abertura da ficha médica do povo Metuktire do rio Jarina e José Roberto Jardim, médico-residente da EPM. PIX, 1971. Foto: Acervo Projeto Xingu.

O material audiovisual é composto por cerca de 30 mil fotografias e 5 mil slides que mostram o dia a dia nas aldeias, festivais e rituais, hábitos alimentares, bem como a atuação das equipes de saúde; o acervo inclui, também, grande número de gravações em VHS, DVD e fitas cassetes com depoimentos e entrevistas.

A Biblioteca reúne Figura 1 – Modelo da ficha cerca de 600 livros médica. Acervo Projeto Xingu. e publicações em antropologia, sociologia, história, epidemiologia, saúde de povos nativos e medicina tropical, ao lado de numerosos documentos, teses, correspondências, artigos de jornais e revistas relacionados à política indigenistas, a trajetória do Projeto Xingu e a atuação da EPM-Unifesp em outras áreas indígenas do país.

Em resumo, o acervo do Projeto Xingu, com a sua cobertura do universo dos povos do PIX por quase cinco décadas, conta com um sistema de informações inéditas em nosso país no que se refere a povos indígenas, abrindo um amplo campo de estudos para os interessados.

Em 2013 o museu perdeu seu espaço expositivo, e o acervo foi guardado em uma sala. No final de 2015 o Projeto Xingu realizou suas primeiras reuniões para tratar de um projeto junto à PróReitoria de Planejamento da Unifesp, objetivando a criação de um espaço para o Museu Professor Roberto Baruzzi – EPM-Xingu. A proposta inicial era um espaço expositivo. Após algumas reuniões por meio de um diálogo, considerando a necessidade de salvaguardar o acervo histórico do Projeto Xingu, o projeto começou a considerar a importância de um Museu, contanto também com um espaço para a reserva técnica e uma sala para as ações educativas do Museu. O projeto, inovador pelo seu estatuto conceitual, será instalado no mesmo prédio da Biblioteca do Campus São Paulo da Unifesp, contando ainda com espaço literário e expositivo sobre a história da Escola Paulista de Medicina e auditório.

A inauguração do Museu Professor Roberto Baruzzi – EPM-Xingu, prevista para o ano de 2017, será uma homenagem ao incansável idealizador e fundador do Projeto Xingu que, por mais de 50 anos, trabalhou com os povos indígenas no PIX, entre outras populações.

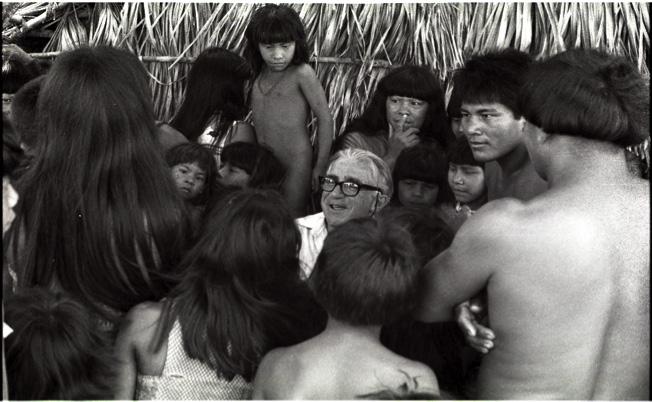

Foto 11 – Dr. Baruzzi entre os xinguanos, Alto Xingu, PIX, set. 1991. Foto: Acervo Projeto Xingu.

Nos últimos anos de vida o Professor Baruzzi atuou na preservação e organização do acervo histórico do Projeto Xingu. Seu trabalho é um marco na história do Brasil em termos de práticas médicas junto às populações indígenas, um exemplo de respeito às tradições indígenas no campo da saúde.

Referências

ALMANAQUE Socioambiental Parque Indígena do Xingu: 50 anos. São Paulo: Instituto

Socioambiental (ISA), 2011. AUGUSTINHO, Pedro. Kwar’ip: mito e ritual no Alto

Xingu. São Paulo: Edusp, 1974.

BARUZZI, Roberto; JUNQUEIRA, Carmen (Org.) Parque

Indígena do Xingu: saúde, cultura e história.

São Paulo: Unifesp; Terra Virgem, 2005. BRUNO, Maria Cristina O. (Coord.) O ICOM-Brasil e o pensamento museológico brasileiro: documentos selecionados. São Paulo: Pinacoteca do Estado., 2010. 2v. _______. (Coord.) Waldisa Rússio Camargo Guarnieri: textos e contextos de uma trajetória profissional

São Paulo: Pinacoteca do Estado, 2010. 2v. CURY, Marília X. Exposição: concepção, montagem e avaliação. São Paulo: Annablume, 2005. _______. Museologia, novas tendências. In: MAST.

Museu e museologia: interfaces e perspectivas.

Rio de Janeiro, 2009. p.25-41. (MAST Colloquia, 11). GOMES, Alexandre O. Por uma antropologia dos museus indígenas: práticas de colecionamento, categorias nativas e regimes de memória. In:

REUNIÃO BRASILEIRA DE ANTROPOLOGIA, 29. 3-6 ago. 2014, Natal, RN. (Mimeo). HEMMING, John. Die if you must: Brazilian Indians in the Twentieth Century. London: Macmillan, 2003. SCHWARCZ, Lilia K. Moritz. A Era dos Museus de

Etnografia no Brasil: o Museu Paulista, o Museu

Nacional e o Museu Paraense em finais do século

XIX. In: FIGUEIREDO, Betânia; VIDAL, Diana G.

Museus: dos gabinetes de curiosidades ao museu moderno. Belo Horizonte: Argumentum, 2005. p.113-136. VILLAS BÔAS, Orlando; VILLAS BÔAS, Cláudio. A marcha para o Oeste. São Paulo: Globo, 1994.

* Leandro da Cruz Silva é graduado em História. Atua no Projeto Xingu no Departamento de Medicina Preventiva da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo (EPM-Unifesp).