Region

Platzhaltertext

Material/Konstruktion

Lehm, Holz, und weitere Materialien

Klimazone

trocken, heiß

Region

Platzhaltertext

Material/Konstruktion

Lehm, Holz, und weitere Materialien

Klimazone

trocken, heiß

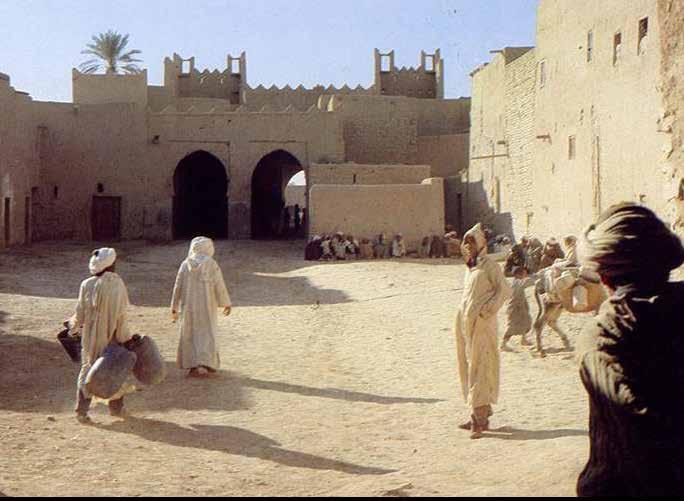

Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder

Voraussetzungen

Geografische, klimatische und historische Voraussetzungen bestimmen die Entwicklung von Wohnformen. Das Land der Ksour, Tigermatin und Igoudar reicht vom südlichen Abhang des Hohen Atlas bis in die Sahara. Es liegt zwischen 2000 und 700 Metern über dem Meer. (Zeichnung Niederschläge) Die durchschnittliche Niederschlagsmenge liegt bei weniger als 200 mm Wassersäule pro Jahr. Im südlichen Abschnitt sind es weniger als 100 mm. Die Durchschnittstemperatur beträgt zwischen 5 Grad im Januar und 39 Grad im August. Temperaturen unter dem Gefrierpunkt sind am Flussufer des Dadès ebenso wenig eine Seltenheit, wie Höchsttemperaturen über 50 Grad im Draatal. Tägliche Schwankungen von mehr als 20 Grad sind an der Tagesordnung. Über Jahrhunderte war das Land zwischen Hohem Atlas und Sahara Einwanderungsland arabischer und berberischer Stämme.

Nomadisierendes Leben im Umfeld

Vor den Augen nomadisierender Stämme lag das Paradies der Flussoasen: (Zeichnungen Nomadisierendes u. sesshaftes Leben, Nomaden) Wasser, Grün, Getreide, Obst, Gemüse, Futter für die Tiere und Schatten. Permanent sahen sie diese Oasen aber sie gehörten nicht ihnen. Andere Stämme lebten schon lange dort und bewirtschafteten sie. Sie waren als Nomaden freie Menschen, aber diese Freiheit war nicht paradiesisch. Direkt vor ihren Augen lag, was sie nicht hatten. Warum sollten sie sich nicht ein Stück davon nehmen? (Bilder: Wüste –Oase)

Sesshaftes Leben im befestigten Dorf1 und in befestigten Wohnburgen2

Sesshafte waren an ihr Land gebunden. Sie wohnten in befestigten Siedlungen neben ihren Feldern, am Rande der Flussoasen. Sie hatten gelernt diese zu bewässern, zu bewirtschaften, Früchte zu lagern und zu konservieren bis zur nächsten Ernte, möglichst darüber hinaus. Die Bereitschaft ihr Getreide, ihre Felder, ihre Siedlungen und Wohnhäuser zu verteidigen war eine zwingende Notwendigkeit. Es gelang nicht

Traditionelle Bauformen im Süden Marokkos

Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder

immer, sich gegen Attacken nomadisierender oder sesshafter Stämme zu verteidigen. Der Zusammenschluss einzelner Stämme zu Konföderationen reichte oft nicht aus. Der Versuch, Verträge mit Nomaden abzuschließen, die gegen einen Anteil der Ernte Schutz bieten sollten, schlug immer wieder fehl. In der Folge entstanden Tigermatin in Reduitgebieten, vereinzelt auch inmitten von Ksour. (Bilder: Ksar, Tirhermt)

Befestigungsanlagen

Das Ksar besteht aus einer Mauer, einigen Türmen zum Überwachen der Mauerflanken und einem Torgebäude, oft mit einem ummauerten Vorhof kombiniert, in dem Nutztiere bei Gefahr Unterschlupf fanden. Das Torgebäude ist mit einem äußeren und einem inneren Tor ausgestattet ergänzt durch einen schattigen Bereich dazwischen. Hier wohnte der Torwächter, es gab Platz für Wanderer, geschützt durch das äußere Tor, jedoch auf Distanz gehalten vom Inneren. Gastfreundschaft konnte gewährt werden, ohne die Sicherheit zu vernachlässigen. Viele Männer mussten das Ksar bei Angriffen verteidigen, die Wehrmauern besetzen. Dies führte zu baulicher Dichte und drangvoller Enge im Ksar. Dem Druck von außen, stand der Druck sozialer Enge im Inneren gegenüber, akzeptiert, solange er das kleinere Übel war. Ließ der Druck von außen nach, wurden die Wehrmauern übersprungen und Häuser außerhalb des Ksar errichtet, die zum Teil noch mit diesem verbunden waren, aber herausgelöst aus der Enge dort. (Bild: Wehrmauer mit Turm, Torbau (Ait Aissa ou Brahim)

Erschließung im Ksar

Ausgehend vom einzigen Tor, das auch Ort der Begegnung war, wurden Ksarhäuser in einem Kamm- oder Ringsystem oder in Kombination von beidem erschlossen, durch halbdunkle größtenteils überdachte Gassen. Stichstraßen, häufig durch ein Tor vom Leben im Ksar abgeschirmt, wurden zum Freiraum einer Großfamilie. Ein beladener Esel konnte jeden Punkt des Ksar erreichen. Hinter dem Tor lag oft ein kleiner Platz, von dem aus gemeinschaftliche Einrichtungen wie das Hamam, die Moschee oder Lagerräume erschlossen wurden. (Zeichnung Kammsystem, Ringsystem, Bilder: von Ksargassen, Lageplan mit Hamam und Moschee)

Das Ksarhaus

Häuser wurden Rücken an Rücken, mit einem Höchstmaß an bauli-

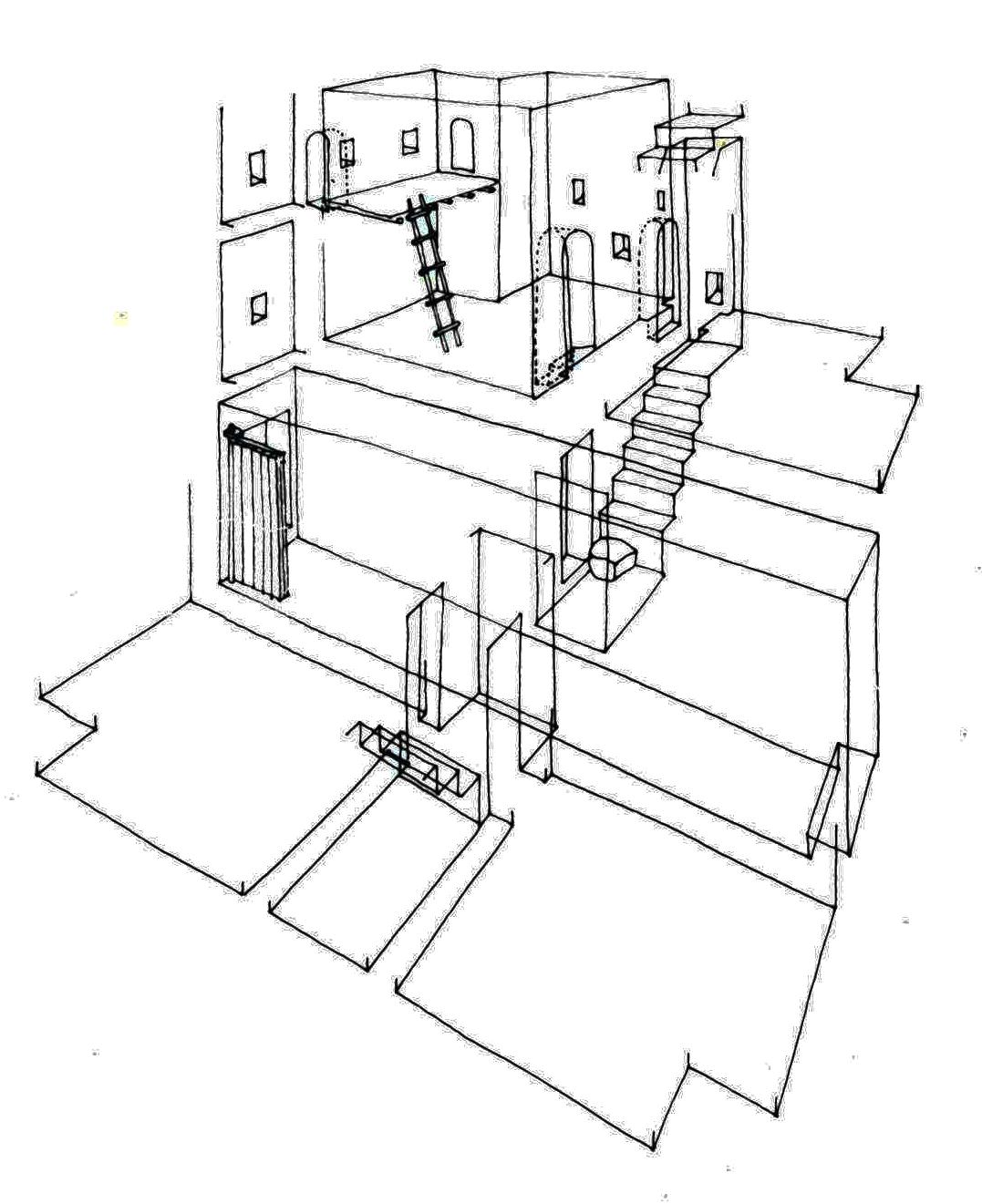

Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder

cher Dichte errichtet. Die Räume empfingen Luft und Licht aus einem Hof, dessen Lichtöffnung stufenlos geöffnet werden konnte. Er war an einer oder mehreren Seiten umbaut. Jedes Haus besaß eine Dachterrasse. Sie war ein wichtiger Wohnraum im jahres- und tageszeitlchen Nutzungswechsel. Im Sommer hielt man sich tagsüber in der schattigen Kühle des Hauses auf. Nachts schlief man auf der Terrasse. Kühlende Winde minderten die Hitze. Im Winter verbrachte man den Tag in der wärmenden Sonne auf der Terrasse, die Nacht dagegen geschützt vor der Kälte im Haus. Dieses Reagieren auf das Klima im Rhythmus von Tag und Jahr war eine kluge Ergänzung baulicher Maßnahmen durch Fllexibilität in der Nutzung, die kaum eine Spezialisierung einzelner Räume zuließ. Ausnahme war die Küche, die es oft sowohl im Haus als auch auf der Dachterrasse gab. Das Erdgeschoss war Haustieren und Lagerräumen vorbehalten. (Zeichnung: Umbauung an 1,2,3,4 Seiten, Bild im Ksarhaus)

Tirhermt 3 ,

Mit dem Nachlassen kriegerischer Auseinandersetzungen begannen Bewohner der Ksour, ihre Häuser außerhalb des geschützten Ksar zu errichten. Zunächst noch aus dem Ksar heraus erschlossen, später als frei stehende, wehrhaft wirkende Bauten. Diese Wohnburgen werden als Tigermatin bezeichnet

Die Tirhermt als Hoftyp

In ihrem Buch über das Wohnen am Dadès beschreibt Djin Jaques Meunié in den 1950er Jahren Ksar und Tirhermt von Amridil in Skoura, der lange Zeit noch aus dem Ksar heraus erschlossen wurde. Bild u. Zeichnungen Amridil

In der Oase von Skoura stehen viele Tigermatin, Wohnhäuser von Großfamilien, die um einen Lichthof organisiert sind. Wächst die Familie, erweiterte man die Tirhermt mit niedrigen Bauten. Seit den 1960er Jahren war die Tirhermt der Ait Mouro verlassen und verfiel. Seit einigen Jahren ist sie renoviert, in Teilen verändert und wird als Hotel genutzt.

In Ait Ben Haddou, bereits Weltkulturerbe, ist eine kleine Agglomeration von Hoftypen zu sehen. Auf dem Hügel sind die Ruinen einer Speicherburg zu sehen,. Zeichnungen Ait Mouro,: Grundrisse mit u. ohne Erweiterungsbauten Ait Mouro, Fotos: Ait Mouro u. and. Tigermatin, Skoura

Die Tirhermt als geschlossener Typ Drei Tigermatin stehen in Ait el Arbi, am Dadès. Bild: 3 Tigermatin in Ait el Arbi. Die imposanteste ist die Tirhermt der Ait Hamid. Sie ist fast 200 Jahre alt. Die Tirhermt ist archaisch, beeindruckend schön und steht vor einer grandiosen Felskulisse. Bild: Tirhermt der Ait Hamid. Anders als die Tigermatin in Skoura hat sie keinen Hof. Licht bezieht sie aus kleinen Fenstern in der Fassade. Sie sind weit oben angeordnet, damit niemand auf diesem Weg in die Tirhermt eindringen konnte. Auch die Tirhermt der Ait Hamid ist Wohnhaus einer Großfamilie mit vier getrennten Haushalten und jeweils eigener Kochstelle – sprich ein Vierfamilienhaus. Jeder Quadrant gehörte einer Kleinfamilie der gleichen Sippe. Dieser Unterschied ist deutlich im räumlichen Gefüge zu erkennen. Zeichnungen: Grundriss EG, Schnitt, räumliches Gefüge mit u. ohne Hof. Der Raumdurchdringung beim Hoftyp steht eine Folge von Räumen bei geschlossenen Typen gegenüber. In Ait el Arbi ist es wesentlich kühler als im Draatal. Hier wachsen keine Palmen und im Winter fällt Schnee. Hoftypen wären die falsche bauliche Antwort. Beim geschlossenen Typ fehlen auch Wasserstellen im Haus. Verteidigung war nicht lange durchzuhalten. Ruinen deuten darauf hin, dass früher ein Agadir zur Verfügung stand. Die Tirhermt demonstrierte mehr Macht als sie besaß.

Vor langer Zeit waren die Ait Sedratte Nomaden. Könnte es sein, dass die Teilung der Tirhermt in vier getrennte Haushalte eine Folge des Freiheitsdrangs nomadisierender Berber war, der sich in der Unabhängigkeit der vier Haushalte dokumentierte? Fotos: Ait Hamid, Ait Amr, Ait Khoali, Zeichnungen: Grundrisse Ait Hamid, Ait Amr, Ait Khoali Ist dagegen der Hoftyp mit einer gemeinsamen Wohnung für die gesamte Großfamilie unter dem Patriarchat des Familienältesten –wie bei den Riyads in den Städten – eher Ausdruck arabischer Lebenskultur? Grundriss Tirhermt in Skoura

Der Auszug der Tigermatin aus den Ksour

Das Beispiel der Wohnburg Amridil in Skoura zeigt einen ersten Versuch, sich aus dem sozialen Druck im Ksar zu befreien. Der Druck von außen hatte nachgelassen, also konnte man es wagen, zunächst noch mit dem Ksar im Rücken, dem sozialen Druck im Inneren zu entfliehen, die Wehrmauer zu überspringen und die drangvolle Enge im Ksar hinter sich zu lassen. Eine erste Individualisierung, gefolgt von der baulichen Loslösung heraus aus der sozialen Gemeinschaft, hatte begonnen. Grundriss und Foto : Amridil

Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder

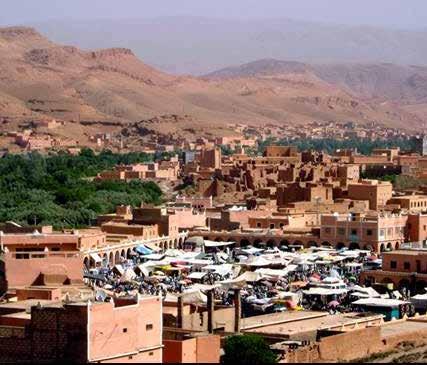

Die allmähliche Aufgabe der Ksour

Dieser Prozess setzte verstärkt im 20.Jh. ein und ist noch im Gange. Immer mehr Ksour werden verlassen, manche noch in Teilen bewohnt. Am Beispiel des Ksar Boukhlal im Dratal hat Jean Hensens das in den 1960er Jahren dargestellt. Fenster wurden in Wehrmauern gebrochen, mehrere Ausgänge aus dem Ksar geöffnet und neue Häuser vor der Mauer platziert. Inzwischen stehen sie meistens frei und sind erweiterbar. Die Distanz zu den Nachbarn lässt mehr Individualität zu und schafft Ungestörtheit. Die geringere Geschosszahl macht die Arbeit im Haus einfacher. Die Häuser sind jetzt mit dem Auto zu erreichen. Der Transport von und zum Haus wird erleichtert. Viele pragmatische Gründe sprechen für diese Entwicklung. Betrachtet man aber die völlig undifferenzierten uferlosen Agglomerationen z.B. von Boumalne du Dadès bis Kelaa M`Gouna so drängt sich die Frage auf, ob dieser Weg der Befreiung von baulicher Enge und sozialem Druck gelungen ist? Das soziale Gefüge ist aus den Fugen geraten, die städtebauliche Entwicklung lässt eine erkennbare Ordnung vermissen. Häufig bestehen die neuen Häuser aus Stahlbetonskeletten zweifelhafter Stabilität, ausgefacht mit Steinen und einem Gemisch aus Lehm und Zement, mit einem Zementestrich als Oberboden und mit Stahltoren und Kunststoffteppichen. Bild Betonsäulen und Topfzauber Das städtebauliche Bild hat sich geradezu umgekehrt. Wo sich früher klar voneinander abgegrenzte soziale Gruppen mit ihrem Ksar als starke Gemeinschaft präsentierten, zeigen sich heute aufgelöste

Siedlungsbänder. Das divisive Gefüge der eng begrenzten Ksour hat sich in ein additives Gefüge individueller Einzelbauten umgewandelt. Das Füreinander in kritischen Situationen und das Miteinander, wenn auch oft eher erduldet als gewollt, hat sich in ein Nebeneinander und nicht selten auch Gegeneinander ohne nennenswerte soziale Bindung gewandelt.

Der Hauptgrund für das Verlassen traditioneller Siedlungen und Behausungen scheint in der Vorstellung ihrer Bewohner zu liegen, die ihre eigene Kultur, gemessen an Bildern im Fernsehen, für rückständig halten. Grundriss: Boukhlal, Foto: Agglomeration bei Boumalne

Die Speicherburg Neben den Siedlungen und Wohnbauten stellen die Speicherburgen (Agadir, pl. Igoudar) Marokkos eine weitere traditionelle befestigte Bauform Südmarokkos dar. Speichern und Aufbewahren war und ist ein elementares Anliegen des Menschen. Daher ist der Korn- oder auch Kollektivspeicher in vielen verschiedenen Kulturen das wichtigste Gebäude in einer Siedlung und oft auch Ort von Riten und Fruchtbarkeitskulten. Wohnungen und Speicher gehören zu den ältesten festen Bauwerken. Die Igoudar in Marokko sind bedeutende Kulturdenkmäler der Berber-Tradition. Zu finden ist dieser Bautyp in den Bergregionen Marokkos, besonders im Hohen und Mittleren Atlas, im Anti-Atlas und in den Ausläufern des Atlas sowie teilweise in den angrenzenden Flusstälern.

Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder

Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder

Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder

Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bild

Getreidespeicher, Kollektivspeicher oder auch Speicherburg sind verschiedene Begriffe, die diejeweils die gleiche Einrichtung beschreiben. In der Berbersprache Marokkos gibt es grundsätzlich zwei Bezeichnungen dafür. Im zentralen und östlichen Hohen Atlas, im Mittleren Atlas und im Tafilalet werden sie als „Ighrem“ bezeichnet. Im Anti-Atlas dagegen ist der Begriff „Agadir“ verbreitet. Vermutlich stammt das Wort Agadir vom phönizischen „gadir“ (hebräisch „gader“) ab, was soviel wie Mauer, Zaun oder Festung bedeutet.

Ursprung und Enstehung des Agadir

Diese eindrucksvollen, teilweise bis zu 1000 Jahre alten Bauwerke, sind einerseits sicherlich das Ergebnis einer halbnomadischen Lebensweise, welche die Berber seit Jahrhunderten und teilweise bis heute betreiben. Viele Dörfer sind oder waren nur für einen Teil des Jahres bewohnt, meistens in den Wintermonaten von November bis April. Während dieser sesshaften Periode wird auch Ackerbau betrieben. In den Sommermonaten jedoch werden die verschiedenen Familien und Stämme zu Nomaden und ziehen mit ihren Schaf- und Ziegenherden in die höher gelegenen Bergregionen. In dieser Zeit sind die Dörfer und Siedlungen unbewacht, und ein sicherer Speicherort für Hab und Gut ist Voraussetzung für ein funktionierendes Sozialleben in den Wintermonaten.

Andererseits lässt die Geschichte der Speicherbauten auch Rückschlüsse auf Rivalitäten und Stammesfehden zwischen den verschiedenen Dörfern und auf Raubangriffe von Nomaden zu. Die Igoudar dienen somit zum sicheren Verwahren der Ernte und anderer Wertgegenstände während der Abwesenheit der Dorfbewohner ebenso wie als Zufluchtsort im Falle eines räuberischen Angriffes von außen. Diese Umstände lassen erkennen, warum die meisten Igoudar einen festungsartigen Charakter haben. Ihre architektonische Gestalt hängt aber auch vom vorherrschenden Klima und der geografischen bzw. topografischen Situation sowie der gesellschaftlichen Struktur ab.

Organisation im Agadir

Grundsätzlich besitzt jede Familie eines Dorfes oder Stammes eine Kammer im Agadir, in der sie ihre Wertgegenstände, vor allem die Getreidevorräte lagern kann. Das Prinzip funktioniert ähnlich einer Bank mit Schließfächern. Für jeden Agadir sind einer oder mehrere Wächter, ein sogenannter „andif“, pl. „idafen“, zuständig, die oft direkt im Agadir wohnen. Manchmal wechseln sich die Wächter tage-, wochen- oder monatsweise ab, manchmal existiert sogar ein spezieller Nachtwächter. Zu jeder Kammer gibt es einen separaten Schlüssel, der jeweils beim Besitzer verbleibt. Den Schlüssel zum Agadir verwaltet der Wächter.

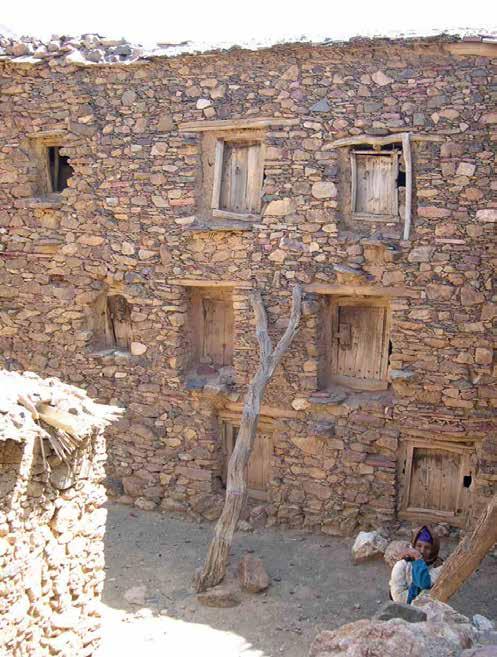

Bautypologie

Die Kammern einer Speicherburg sind in einer Weise übereinander gestapelt, dass in der Regel ein zwei- bis viergeschossiger, teilweise sogar ein bis zu sechsgeschossiger Bau entsteht, Eine Geschosshöhe übersteigt hier meist nicht das menschliche Körpermaß. Mittels Treppen, Trittstufen oder Leitern im Inneren des Agadirs werden die Kammern zugänglich gemacht.

Die Mehrzahl der aus Naturstein oder Lehm bestehenden Igoudar ist in eine Siedlung integriert und befindt sich im direkten Umfeld der Wohnhäuser. (Bild) Andere wiederum stehen isoliert, außerhalb von Wohngebieten und werden oft von mehreren Dörfern gleichzeitig benutzt. (Bild: Agadir Tasguent) Beeinflusst durch viele verschiedene Faktoren wie Topografie, Anzahl der Familien eines Dorfes und folglich der Kammern, haben sich

unterschiedliche Bautypen herausgebildet. Im Wesentlichen lassen sich die Igoudar in vier Haupttypen unterteilen: der quadratische Hoftyp, der runde Hoftyp, der Straßentyp und der ungeordnete Typ. (Bilder) Der letztere ist eine Mischung aus den verschiedenen Typen und verschmilzt oft mit einer Bergspitze und Felsen zusammen zu einer Speicherfestung. Ein herausragendes Beispiel für diesen Typ ist der Agadir von Tasguent im Anti-Atlas 4 (Bild).

Agadir von Tasguent Nutzung und Geschichte

Der Agadir von Tasguent steht auf einer singulären Felserhebung von ca. 60 Metern, einem schwer zugänglicher Ort mit weitem Ausblick ins Land, um mögliche Angreifer frühzeitig zu erkennen. Der erste Teil des Gebäudes wurde von den benachbarten Dörfern Amzrou und Bakou errichtet und gemeinsam genutzt. Später schlossen sich weitere umliegende Dörfer an und fügten weitere Anbauten hinzu. Je sechs Männer aus jedem der beiden Dörfer bildeten ursprünglich gemeinsam den Verwaltungsrat, welcher den Agadir leitete und seine Nutzung kontrollierte. Jede Familie besaß ein Abteil mit eigener Eingangstür

und Schloß. Wollte ein Dorfbewohner eine Kammer bauen, musste er die Genehmigung beim Verwaltungsrat einholen. Das Baumaterial brachte der Nutzer selbst mit. Die Kammern konnten auch gekauft, verkauft oder gegen Ware getauscht werden. Neben Weizen wurden in den Kammern auch andere Wertgegenstände wie Waffen, Schmuck oder Silber gelagert. Die Ernte wurde auf Pferden und Eseln bis in die Höfe transportiert und dann in die Kammern gebracht. An mehreren Stellen in den Innenhöfen sind Holzbalken in der Mauer angebracht, die zum Hochziehen der Lasten genutzt wurden.

Der Wächter

Der Agadir wurde früher durchgehend von 6 Männern überwacht, ein ständiger Wächter („andif“ oder „lamin“) und fünf weitere Männer, die sich abwechselten. Im Angriffsfall zogen sich die Männer in den Agadir zurück, um ihr Hab und Gut zu verteidigen, die Frauen blieben in den Dörfern. Der ständige Wächter achtete auf die ordnungsgemäße Nutzung der Anlage. Er kannte die Eigentümer jeder Zelle. Er blieb durchgehend im Agadir, seine Familie konnte ihn dort besuchen. 1999 wurde der Agadir von Tasguent noch einmal geplündert und im Jahr

2001 verstarb schließlich der letzte Wächter. Seitdem ist der Agadir verschlossen.

Das Bauwerk

Der erste Teil des komplett aus Bruchsteinmauerwerk errichteten Agadirs (Hof 4, 5) ist ca. 940 Jahre alt, die weiteren Teile (Hof 1, 2, 3) ca. 630 Jahre. Von einem Vorhof aus werden über Gänge insgesamt fünf Innenhöfe erreicht, um die herum in bis zu fünf Ebenen die Abteile der einzelnen Familien angeordnet sind. Die insgesamt 175 Zellen werden durch abenteuerlich auskragende plattenförmige Steinstufen erschlossen, welche in den Mauerverband integriert sind. Die Größe der Zellen ist dabei sehr unterschiedlich. Es gibt auch Kammern, die aus mehreren Räumen bestehen, die durchschnittliche Größe beträgt jedoch zwischen 5 und 10 m². Kleine Öffnungen in der Außen- und Innenwand sorgen für die Durchlüftung. Drei Zisternen, eine davon im Inneren des Agadir , sorgten für das notwendige Trinkwasser im Berlagerungsfall. Die zwei Zisternen außerhalb des Gebäudes werden heute noch genutzt. Im Agadir befinden sich außerdem eine Küche, ein Gebetsraum und ein Aufenthalts-

raum für den Wächter. Die teils mit Rautenmustern geschmückten Holztüren der Kammern haben in der Mitte oder seitlich ein Loch, durch das die Türen von innen mit dem Holzschlüssel verschlossen und geöffnet werden.

Die abgestuften Strukturen der einzelnen Bauteile weisen unterschiedliche Niveaus auf, welche über Trittstufen verbunden sind, sodass die gesamten Dachflächen begehbar sind. Die Decken bestehen aus einer Hauptlage aus Rundhölzern, meist aus Mandelholz, und einer Nebenlage aus Rund- und Spalthölzern. Darüber befindet sich eine Schicht aus Natursteinplatten, die ein Estrich abdeckt. Die Dächer sind mit einer teilweise bis zu 50 Zentimeter dicken Schicht aus Lehm und kleineren Steinen bedeckt. Teilbereiche wurden in jüngerer Zeit mit Estrich überzogen. Im ganzen Gebäude lassen vertikale Fugen die abschnittsweise Fertigstellung erkennen. Die Körnung des Bruchsteinmauerwerks ist sehr differenziert, die Steinbreiten reichen von ca. 4-100 Zentimeter, die Höhen von ca. 2-20 Zentimeter. Die Außenwände einzelner Zellen wurden mit Lehm oder Mörtel verputzt.

Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder

Material und Konstruktion von Wohn- und Speicherbauten Lehm aus der unmittelbaren Umgebung wurde in Form von Stampferde oder als luftgetrochnete Ziegel verarbeitet. Haus und Landschaft hatten die gleiche Farbe. Foto Ait Hamid, Lehmfarbe im Umkreis v. 200 m. Die Schalung der Stampferde konnte mehrmals am Tag versetzt werden. Mit den luftgetrockneten Ziegeln war es möglich geometrische Ornamente an Fassaden Bild Oulad Abd el Halim, Tafilalet. und Lichthöfen zu bilden. In höheren Lagen, in Magdaz, oder in Tamtatouchte wurden Wände aus Naturstein gebaut. Foto Magdaz. Wegen der Biegsamkeit von Palmholz konnte man in den Flußoasen nur schmale Räume mit Balken aus Palmholz überspannen. In höheren Lagen, wie in Ait el Arbi, verwendete man Nussholz. Über den Balkenlagen schlossen Reisig, kurze Bambusstäbe, Bretter oder flache Natursteine die Decke. Ein Lehmschlag darüber bildete den Gehbelag. Bambusstäbe wurden kunstvoll verlegt und zum Teil ebenso bemerkenswert bemalt. Zeichnungen und Fotos Stampferde, luftgetrocknete Ziegel, Ornament,

Deckenuntersichten, Deckenkonstruktion. Türen bestanden aus Holz. Ab der Mitte des 20. Jh. wurden sie mit recycelten Blechen von Konserverdosen verkleidet. Heute werden fast nur noch Metalltüren eingebaut, durch ihre Bemalung zuweilen nicht ohne eine gewisse ästhetische Qualität. Tür der Tirhermt der Ait Allah, vom Stamm der Ougrour, Tiflit, von Telouet

Ausblick

Es tut weh, wenn man von Mal zu Mal, bei jedem Besuch aufs Neue, sehen muss, dass wieder ein Stück einmaliger Architektur verloren gegangen ist, oder gerade verloren geht. Es ist zu vermuten, dass es wohl allenfalls möglich sein wird, einige dieser wunderbaren Siedlungen und Architekturen langfristig zu erhalten. Hoffnungsvoll stimmt es, dass einige wenige Architekten im Lande, den Wert ihrer eigenen Baukultur erkennen und damit beginnen einzelne Ksour, Tigermatin und Igoudar zu sanieren und zu erhalten. Es ist noch viel zu tun und die Mehrzahl der Marokkaner hat derzeit kaum eine positive Einstellung zu Bauten aus Naturstein und Lehm und damit zu ihrer eigenen Kultur.

Traditionell standen für die meisten Bauten nur wenige Materialien, in überschaubarer, meistens fußläufiger Entfernung zur Verfügung und weite Transporte waren nahezu unmöglich. Diese Materialien vom Ort konnten alles so einigermaßen, aber nichts wirklich gut. Hier war die Frage, wie der Lehm, der Naturstein, das Holz eingesetzt werden musste, um seine Qualitäten optimal auszunutzen und Schaden vom Gebäude fernzuhalten. Der Lehm von Wänden leistet viel, er trägt, schirmt ab, nimmt Außenwärme langsam auf und gibt sie langsam wieder ab. Gegen Regen und Schnee hat er wenig zu bieten. So muss der Lehmestrich des Flachdachs im Atlas jedes Jahr erneuert werden, die Abdeckung der Mauerkronen muss ergänzt werden, ein kontinu-

ierlicher Bauunterhalt. Arbeitet der Eigentümer des Hauses In den Ballungsgebieten Marokkos oder anderswo, ist er einen Großteil des Jahres nicht zuhause. Der Bauunterhalt entfällt.

Heute werden unterschiedlichste Materialien, weit gereist, aus unterschiedlichsten Weltgegenden mit jeweils eigener, spezieller Aufgabe zu Bauteilen zusammengefügt und miteinander verbunden. Ihr Problem ist die Fügung dieser verschiedenen Materialien, wo auch immer sie herkommen und wo auch immer sie verwendet werden, und nicht zu vergessen, die optische Einbindung in ihre neue Umgebung.

Die langjährige Zusammenarbeit mit Studenten der Architektur u.a. der École Nationale d`Architecture in Rabat, zeigt, dass für konkrete, sich wandelnde stadtplanerische und architektonische Aufgaben immer wieder neue herausragende Lösungen zweckmäßiger, gut funktionierender, sauber konstruierter und wohlgeformter Konzepte gefunden werden. Das macht Hoffnung.

Fußnoten:

1 Ksar, Plural: Ksour

2 Tirhermt, Tighremt, Tiguemmi, Plural: Tigermatin

3 Tirhermt= Wohnburg, weitere mögliche Bezeichnungen sind Tighremt, Tiguemmi (Plural Tigermatin)

4 Die Informationen zur Architektur des Agadirs von Tasguent wurden (2003) im Rahmen einer Bestandsaufnahme mit dem IEK (Institut für Entwerfen und Konstruieren) der Universität Stuttgart gesammelt. Die Hinweise auf Geschichte und Nutzung basieren auf Gesprächen mit dem Caid von Ait Abdallah und den Vorstehern der Dörfer Amzrou und Bakou. Die Informationen zur Architektur des Agadirs von Tasguent wurden (2003) im Rahmen einer Bestandsaufnahme mit dem IEK (Institut für Entwerfen und Konstruieren) der Universität Stuttgart gesammelt. Die Hinweise auf Geschichte und Nutzung basieren auf Gesprächen mit dem Caid von Ait Abdallah und den Vorstehern der Dörfer Amzrou und Bakou.

Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder Kurze Bildunterschrift für beide Bilder