Beethoven

– Fantasie für Klavier, Chor und Orchester c-moll

– Fantasia for Piano, Choir and Orchestra in C minor op. 80

Partitur Score

PB 5230

Ludwig van Beethoven

1770–1827

Fantasie

für Klavier, Chor und Orchester c-moll

Fantasia for Piano, Choir and Orchestra in C minor op. 80

Text von | Words by Christoph Kuffner

herausgegeben von | edited by Clive Brown

Partitur-Bibliothek 5230

Printed in Germany

Schmeichelnd hold und lieblich klingen Unsers Lebens Harmonien, Und dem Schönheitssinn entschwingen Blumen sich, die ewig blühn.

Fried’ und Freude gleiten freundlich Wie der Wellen Wechselspiel; Was sich drängte rauh und feindlich, Ordnet sich zu Hochgefühl.

Wenn der Töne Zauber walten Und des Wortes Weihe spricht, Muß sich Herrliches gestalten, Nacht und Stürme werden Licht,

Äuß’re Ruhe, inn’re Wonne Herrschen für den Glücklichen. Doch der Künste Frühlingssonne Läßt aus beiden Licht entstehn.

Großes, das ins Herz gedrungen, Blüht dann neu und schön empor, Hat ein Geist sich aufgeschwungen Hallt ihm stets ein Geisterchor.

Nehmt denn hin, ihr schönen Seelen, Froh die Gaben schöner Kunst. Wenn sich Lieb’ und Kraft vermählen, Lohnt dem Menschen Göttergunst.

Besetzung

Klavier vierstimmiger gemischter Chor (mit Soli)

2 Flöten 2 Hörner

2 Oboen 2 Trompeten

2 Klarinetten Pauken

2 Fagotte Streicher

Aufführungsdauer

etwa 16 Minuten

Dazu käuflich lieferbar:

Orchesterstimmen OB 5230

Klavierauszug EB 4348

Studienpartitur PB 5258

Soft and sweet thro’ ether winging, Sound the harmonies of life, Their immortal flowers springing Where the soul is free from strife.

Peace and joy are sweetly blended

Like the waves alternate play; What for mastery contended Learns to yield and to obey.

When on music’s mighty pinion

Souls of men to Heaven rise, Then doth vanish earth’s dominion, Man is native to the skies.

Calm without and calm within us, Is the bliss for which we long, If of art the magic win us, Joy and calm are turn’d to song.

With its tide of joy unbroken, Music’s flood our life surrounds, What a master mind has spoken Thro’ eternity resounds.

Oh receive, ye joy invited

All its blessings without guile, When to love is pow’r united. Then the Gods approving smile.

Scoring

Piano solo four-part mixed choir (with soloists)

2 Flutes 2 Horns

2 Oboes 2 Trumpets

2 Clarinets Timpani

2 Bassoons Strings

Performing Time

approx. 16 minutes

Available for sale:

Orchestral parts OB 5230

Piano vocal score EB 4348

Study score PB 5258

Vorwort

Entstehungsgeschichte

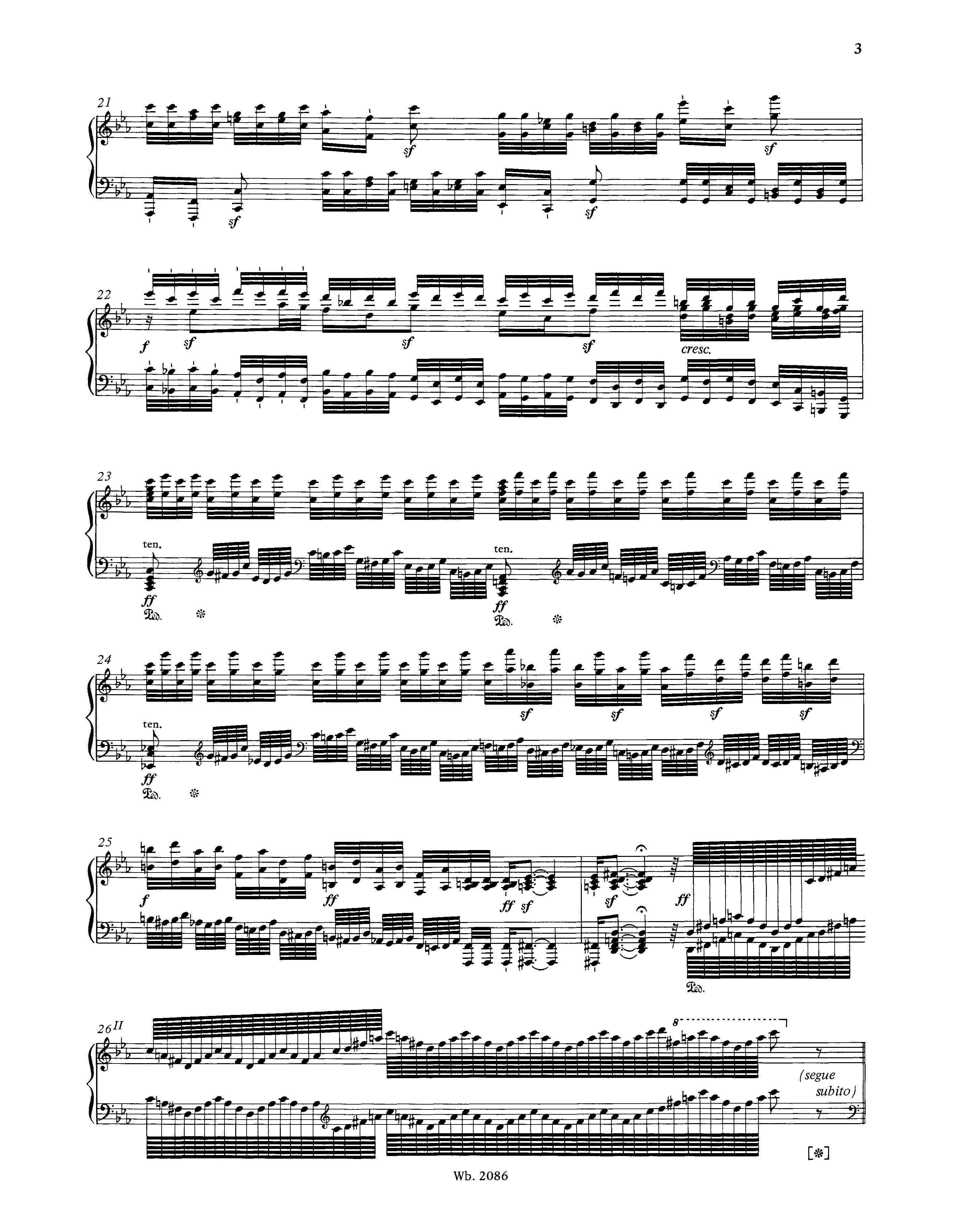

Die Chorfantasie op. 80 verdankt ihre Existenz dem Wunsch Beethovens nach einem ungewöhnlichen und eindrucksvollen „Grand Finale“ seines Benefizkonzertes am 22. Dezember 1808 im Theater an der Wien. Seit seinem letzten groß angelegten Konzert mit eigenen Werken waren einige Jahre vergangen. Als er sich, nach zahlreichen Auseinandersetzungen mit den Behörden, 1808 schließlich eines der Kaiserlichen Theater sicherte, nutzte er es für ein gigantisches Fest mit eigenen Kompositionen. Beethoven beabsichtigte, drei bedeutende Instrumentalwerke zur Aufführung zu bringen, die das Wiener Publikum noch nicht kannte (die Symphonien Nr. 5 und 6 und das 4. Klavierkonzert), und da sein Publikum wohl auch etwas Vokalmusik während des Konzerts erwarten würde, schlug er Sätze aus seiner C-dur-Messe und seine zwölf Jahre zuvor entstandene Konzertarie Ah! perfido vor. Trotz der enormen Länge dieses Programms wollte Beethoven noch zusätzlich am Klavier improvisieren. Erst kurzfristig dürfte er entschieden haben, dass sich dies am wirkungsvollsten in einem Chorwerk mit Orchester verwirklichen ließe, mit dem das Konzert einen mitreißenden Abschluss finden sollte. So entstand die Chorfantasie erst kurz vor der ersten Aufführung, wie die nahezu lückenlosen, konzentrierten Entwürfe im Skizzenheft Grasnick 3 bestätigen. Die Konzertanzeige kündigte eine „Fantasie auf dem Clavier, welche sich nach und nach mit Eintreten des ganzen Orchesters, zuletzt mit Einfallen von Chören als Finale endet“ an.

Beethovens Klavierschüler Carl Czerny beschrieb die Entstehung wie folgt: „[…] kam ihm kurz vorher die Idee, ein glänzendes Schlußstück für diese Akademie zu schreiben. Er wählte ein schon viele Jahre früher componiertes Lied-motif [Gegenliebe aus WoO 118 (1794/95)], entwarf die Variationen, den Chor etc: und der Dichter Kuffner mußte dann schnell die Wörter (nach Beethovens Angabe) dazu dichten. […] Sie [die Chorfantasie] wurde so spät fertig, daß sie kaum gehörig probiert werden konnte.“1

Nottebohm stellte Christoph Kuffner als Autor der Verse in Frage, da sie nicht in dessen gesammelten Werken erscheinen, und schlug statt dessen Friedrich Treitschke vor – doch ist dies nicht zuverlässig zu belegen. Die Tatsache, dass einige Worte aus der endgültigen Fassung in Grasnick 3 aufgenommen wurden, weist darauf hin, dass der Text – zumindest teilweise – bereits früher vorlag, als Czerny berichtet. Wie bei dem einleitenden Vokalabschnitt in der 9. Symphonie könnten also einige Verse durchaus auch von Beethoven selbst stammen.

Die Vervollständigung in letzter Minute sowie der Probenmangel verursachten ein totales Durcheinander während der Aufführung; der falsche Einsatz einiger Musiker veranlasste Beethoven dazu, abzubrechen und noch einmal zu beginnen. Infolge des Zeitdrucks vor dem Konzert konnte Beethoven anscheinend auch keine vollständige Partitur niederschreiben. Dies hatte weitreichende Folgen und macht definitive Lösungen verschiedenster Probleme im Notentext unmöglich. Zur Herstellung des Aufführungsmaterials im Jahre 1808 muß den Kopisten eine Orchester- und eine Vokalpartitur – wahrscheinlich getrennt –vorgelegen haben. Der Klavierpart war allerdings zu diesem Zeitpunkt nur bruchstückhaft notiert. Im Konzert improvisierte Beethoven die Einleitung und spielte den Rest wohl mit Hilfe einer „aide-mémoire“. Als er sich etwa ein Jahr später entschloss, die Chorfantasie zu veröffentlichen, komponierte er die bei der Premiere improvisierte Einleitung. Doch auch dann schrieb er anscheinend keine vollständige Partitur. Seine Briefe an Breitkopf & Härtel machen zusammen mit dem erhaltenen Quellenmaterial deutlich, dass die Vorlage, die er den Notenstechern zuschickte, aus Orchesterstimmen sowie separat einer Vokalpartitur und einer Klavierstimme (mit Orchesterstichnoten) bestand. In der Korrespondenz mit Breitkopf erwähnt er die Existenz einer „Abschrift“, die eigens dazu dienen sollte, die zahlreichen Ungenauigkeiten in den Korrekturfahnen zu klären. Dennoch erscheint es unwahrscheinlich, dass es sich dabei um ein komplettes Partiturautograph gehandelt hat. Bis heute gibt es jedenfalls keine Spur davon. Kinsky-Halm2 behaupteten,

eine handschriftliche, heute in München aufbewahrte Partitur sei als Stichvorlage für die Breitkopf-Ausgabe verwendet worden. Dies ist jedoch deutlich widerlegt. Auch eine weitere Partitur, die sich in Frankfurt befindet und von Willy Hess3 als zuverlässig angesehen wurde, sowie andere handschriftliche Partituren und Stimmen haben ihre Bedeutung als Quellen verloren. Heute gilt, dass weder eine autographe Partitur noch eine von Beethoven überprüfte Kopistenabschrift des Gesamtwerks überlebt haben.

Im Winter 1809/10 war Beethoven mit der Fertigstellung des Klavierparts beschäftigt. Am 4. Februar 1810 bot er, zusammen mit anderen neueren Werken, die Chorfantasie dem Verlag Breitkopf & Härtel an und sah als Erscheinungstermin den 1. November 1810 vor. Er veranlasste, dass das Werk gleichzeitig in England bei Clementi erscheinen sollte, mit dem er zuvor in Wien einen Verlagsvertrag abgeschlossen hatte (allerdings ist diese Korrespondenz nicht mehr erhalten). Längere Verhandlungen zwischen Beethoven und Breitkopf über die Honorarfrage führten dazu, dass die Londoner Ausgabe am 31. Oktober 1810 in der Stationers’ Hall eingetragen und veröffentlicht wurde, bevor Breitkopf Korrekturfahnen nach Wien schicken konnte. Eine weitere Verzögerung bei der Fertigstellung in Leipzig wurde durch gravierende Fehler in den Fahnen, insbesondere durch unterschiedliche Taktzahlen in den Stimmen verursacht. Wegen der erforderlichen Änderungen in den Platten kam die Breitkopf-Ausgabe daher erst im Juli 1811 heraus. In London blieben viele dieser Fehler unentdeckt; sie finden sich folglich in der Clementi-Ausgabe, von der Beethoven offensichtlich keine Korrekturfahnen gesehen hat.

Edition und Aufführungspraxis

Die vorliegende quellenkritisch-praxisorientierte Ausgabe versucht, den wahrscheinlichen Intentionen Beethovens trotz der problematischen Quellenlage so nahe wie möglich zu kommen. Als Grundlage für den Notentext wurden alle verfügbaren Quellen, erstmals auch die Orchesterstimmen des Clementi-Erstdruckes herangezogen. Ergänzungen des Herausgebers sind durch eckige Klammern bzw. bei Bögen durch Strichelung gekennzeichnet; nach der Sekundärquelle E (Verzeichnis der Quellen siehe Revisionsbericht S. 63f.) ergänzte Details erscheinen in runden Klammern. Bei der Quellenbewertung konnte sich der Herausgeber u. a. auf die gründlichen Untersuchungen von Shin Augustinus Kojima4 stützen. Über Einzelheiten informiert der Revisionsbericht, der auch genaue Auskunft über die verwendeten Quellen und deren Abhängigkeiten gibt. Auf einige generelle editorische Probleme und ihre möglichen Konsequenzen in der Aufführungspraxis sei im Folgenden verwiesen.

Artikulation

Größe und Form der Staccatozeichen in Beethovens Autographen variieren, z. T. auch abhängig von den dabei verwendeten Schreibgeräten, zwischen langem Strich und flüchtigem Punkt. Vorherrschendes Staccatozeichen über ungebundenen Noten ist der mehr oder weniger kurze Strich. Eine präzise Trennung zwischen Punkten und Strichen aufgrund des Schreibbefundes ist kaum möglich. Probleme bereitet zusätzlich deren teilweise unsystematisch bzw. widersprüchlich erscheinende Verwendung.5 Spiegelt sich in Beethovens Schreibweise, wenn auch nur unbewusst, die Intensität des Staccatos oder der gewünschten Trennung wider? Sicher ist, dass er unter Bögen eindeutig Punkte geschrieben und vorgesehen hat, um damit auf eine portato-Ausführung hinzuweisen. Darauf bezieht sich zweifellos auch seine Bemerkung in dem oft zitierten Brief an Carl Holz vom August 1825, wo er geradezu hartnäckig auf der Unterscheidung von Punkten und Strichen bestand. Im Falle der 7. Symphonie nahm er es sogar auf sich, bei der Korrektur der handschriftlichen Orchesterstimmen Striche der Kopisten in Punkte bzw. Punkte in Striche zu verändern, um so Stacca-

to stets durch Striche und Portato stets durch Punkte unter Bögen zu kennzeichnen.

Denselben Schwierigkeiten, denen sich auch eine moderne Druckausgabe gegenübersieht, waren bereits die Kopisten und Stecher bei den ersten Drucken der Chorfantasie ausgeliefert. So erscheinen z. B. in Takt 18 der Quelle A von Beethoven ergänzte lange dünne vertikale Staccatostriche, mit denen er offensichtlich die Fortsetzung der vorhergehenden, vom Kopisten punktartig notierten Staccatozeichen angeben wollte; jedoch weder hier noch an anderer Stelle änderte er die Punkte des Kopisten in Striche um (bzw. umgekehrt). Vom musikalischen Zusammenhang her scheint klar zu sein, dass eine unterschiedliche Ausführung damit nicht gemeint sein kann. Die Quellen Dv und Do unterscheiden zwar Punkte und Striche, jedoch oft sehr inkonsequent, und Dp vereinheitlicht zu Punkten. Beethoven unternahm offensichtlich keinen Versuch, diese Inkonsequenzen zu klären.

Die problematische Quellenlage der Chorfantasie und ihre uneinheitliche, z. T. bruchstückartige Überlieferung machen eine authentische Unterscheidung (oder auch nur deren Rekonstruktion) nahezu unmöglich. Besonders schwer wiegt die Tatsache, dass in Beethovens eigener Handschrift (außer den mehr oder weniger flüchtigen Korrektureinzeichnungen in A und C1) nur die für diese Frage wenig entscheidende Partitur der Gesangsstimmen (B) überliefert ist.

In der vorliegenden Ausgabe wurden deshalb die Staccatozeichen einheitlich als Striche wiedergegeben. Dennoch sei ausdrücklich darauf verwiesen, dass dies Beethovens Differenzierungsabsichten widerspricht. Für ihn hatte ein Staccatozeichen ohne Zweifel eine Mehrzahl von Bedeutungen. Der Benutzer ist also insbesondere auch an unbezeichneten Stellen darauf angewiesen, vom musikalischen Kontext her über eine differenzierte Ausführung, den Grad der Verkürzung oder des Akzentes, zu entscheiden. Besonders problematische Stellen werden im Revisionsbericht diskutiert. Dazu gehört u. a. das GegenliebeThema, dessen Beginn in den Holzbläsern Takt 140 bzw. 443 weder mit einem Staccatozeichen versehen noch angebunden ist. Andererseits gibt es durchaus Stellen in diesem Thema, wo repetierte Noten mit einem Bogen versehen sind, was für die Notationsgewohnheiten dieser Zeit ungewöhnlich ist. Lediglich die Tonwiederholungen in den Takten 149/150 und 452/453 weisen ausdrücklich Staccatozeichen auf.

Inkonsequenzen und Unstimmigkeiten zwischen den Hauptquellen finden sich auch bei Bindebögen. Stark abweichende Quellenbefunde sind im Revisionsbericht angeführt. Besonders schwierig ist die Frage, ob die Auftakte des Gegenliebe-Themas im Bläsersatz über die Taktstriche hinweg gebunden werden sollen. Hinweise auf die Phrasierung lassen sich schließlich auch aus der Verbalkung und Halsierung kleinerer Notenwerte erkennen.6 Trotz aller Widersprüche in den Quellen scheint ein gemeinsames Muster vorzuliegen, das wohl auf Beethovens Handschrift zurückgeht.

Verzierungen

Dass Fragen zur Verzierung selten eindeutig zu beantworten sind und oft mehr als eine Realisierung historisch und musikalisch richtig erscheinen lassen, spiegelt sich auch in der Diskussion über Beethovens Triller wider.7 Soll der Triller auf der Hauptnote oder auf der oberen Wechselnote beginnen? Breite Übereinstimmung herrscht darüber, dass bei der Beantwortung dieser Frage vor allem die Melodik berücksichtigt werden muss. Ein Jahr nach Beethovens Tod veröffentlichte Hummel seine Ausführliche theoretisch-practische Anweisung zum Piano-forte Spiel, in der er als erster bedeutender Autor fordert, Triller allgemein auf der Hauptnote zu beginnen. Als Beispiel sei das getrillerte c3 in Takt 17 auch im Hinblick auf den ausgeschriebenen vorangehenden Triller auf h 2 angeführt. Ebenso scheint es in Takt 184 logischer zu sein, den Triller auf der Hauptnote beginnen zu lassen, um so die vorhergehende Terzbewegung in einer Sekundbewegung fortzuführen. Auch

die melodische Linie der Takte 68, 69, 72 und 75 erschiene auf diese Weise sicher klarer.

Bei Beethoven, als einem Komponisten des Übergangs, ließe sich in vielen Fällen allerdings auch noch die ältere Regel anwenden, wonach der Triller mit einem dissonierenden Vorhalt eingeleitet wird. Dies scheint z. B. in den Takten 316 und 318 angemessener, um den Wechsel von einem Ganzton- zu einem Halbtontriller zu verdeutlichen.

Für die Doppelschläge (Takt 63 und 67) schlägt Kojima vor, sie –in Anlehnung an Carl Philipp Emanuel Bachs Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen – vor der zweiten Note auszuführen. Da sich jedoch die bei Bach angegebenen Beispiele nicht ohne weiteres auf die fraglichen Takte der Chorfantasie übertragen lassen, erscheint eine Realisierung analog zu Türk, Czerny und anderen zeitgenössischen Musikern wahrscheinlicher:

Tempo

Von Beethoven selbst sind keine Metronomangaben überliefert. Czerny, der das Werk mit Beethoven persönlich studiert haben will, gibt in seiner Pianoforte-Schule8 folgende Werte an:

Finale (T. 27): Allegro 5 = 138 – Meno allegro (Allegretto) 5 = 76 –Allegro molto 6 = 138 – Adagio ma non troppo 4 = 88 – Marcia

5 = 80 – Allegretto ma non troppo quasi andante con moto 5 = 72 –Presto 6 = 72

Für die Bereitstellung der Quellen und die Möglichkeit der Einsichtnahme sei dem Archiv des Beethovenhauses in Bonn, der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien, der Bayerischen Staatsbibliothek in München, der Bodleian Library, Oxford, den Bibliotheken des Royal College of Music und der Royal Academy of Music sowie der British Library, London, sehr herzlich gedankt. Darüberhinaus gilt der Dank des Herausgebers Herrn Christian R. Riedel (Breitkopf & Härtel) für seine wertvolle Zusammenarbeit bei der Vorbereitung dieser Edition, insbesondere für die Übersetzung der englischen Texte.

Bretton Hall, College der Universität Leeds, Frühjahr 1993

Clive Brown

1 Carl Czerny, Erinnerungen aus meinem Leben, hrsg. von Walter Kolneder, Strasbourg 1968

2 Georg Kinsky (vervollständigt und herausgegeben von Hans Halm), Das Werk Beethovens. Thematisch-bibliographisches Verzeichnis seiner sämtlichen vollendeten Kompositionen, München/Duisburg 1955, S. 212–215

3 Beethoven, Fantasy for Piano, Chorus and Orchestra Op. 80, hrsg. von Willy Hess, London etc. 1966

4 Shin Augustinus Kojima, Zur Quellenkritik von Beethovens Chorfantasie Opus 80, in: Musik Edition Interpretation: Gedenkschrift Günter Henle, hrsg. von Martin Bente, München 1980

5 Vgl. dazu u. a. Paul Mies, Textkritische Untersuchungen bei Beethoven, München/Duisburg 1957; Editionsrichtlinien musikalischer Denkmäler und Gesamtausgaben, hrsg. von Georg von Dadelsen, Kassel 1967; verwiesen sei auch auf die Unterschiede in der editorischen Umsetzung der Staccatozeichen-Problematik in: Beethoven Werke, Gesamtausgabe, hrsg. vom Beethoven-Archiv, Bonn.

6 Vgl. John Wall Calcott, A Musical Grammar, London 1806, S. 44.

7 William Stein Newman, The performance of Beethoven’s Trills, in: JAMS 39/3 (1976); S. 437; Robert Winter, Second thoughts on the performance of Beethoven’s trills, in: Musical Quarterly 63/4 (1977), S. 483; Herbert Grundmann und Paul Mies: Studien zum Klavierspiel Beethovens und seiner Zeitgenossen, Bonn 1966

8 Carl Czerny, Pianoforte-Schule, Supplement, Teil III, S. 117ff.