R. Strauss

– D ON QUIXOTE

Fantastische Variationen über ein Thema ritterlichen Charakters

Fantastic Variations on a Theme of Knightly Character op. 35

TrV 184

Partitur Score

PB 5719

Breitkopf & Härtel

Partitur-Bibliothek

– D ON QUIXOTE

Fantastische Variationen über ein Thema ritterlichen Charakters

Fantastic Variations on a Theme of Knightly Character op. 35

TrV 184

Partitur Score

PB 5719

Breitkopf & Härtel

Partitur-Bibliothek

1864–1949

Fantastische Variationen über ein Thema ritterlichen Charakters

Fantastic Variations on a Theme of Knightly Character

(Introduzione, Tema con Variazioni e Finale)

op. 35

TrV 184

herausgegeben von | edited by Nick Pfefferkorn

Partitur-Bibliothek 5719

Printed in Germany

Entstehung

Die Entstehungszeit von Richard Strauss’ neun Tondichtungen1 lässt sich grob in drei Perioden einteilen. Während seiner Zeit als dritter bzw. zweiter Kapellmeister in München 1886–1889 und in Weimar 1889–1894 entstanden (teilweise parallel) Macbeth op. 232 (1886 bzw. 1887–1891), Don Juan op. 20 (1888) sowie Tod und Verklärung op. 24 (1888–1889). In der zweiten Münchener Zeit (ab 1894) komponierte Strauss Till Eulenspiegels lustige Streiche op. 28 (1895), Also sprach Zarathustra op. 30 (1896), Don Quixote op. 35 (1897) sowie Ein Heldenleben op. 40 (1898). In die dritte, wenngleich nicht im eigentlichen Sinne zusammenhängende Periode fallen die Sinfonia Domestica op. 53 (1903) sowie schließlich Eine Alpensinfonie op. 64 (1915).

Am 3. Oktober 1896, kurz nach Fertigstellung der Partitur von Also sprach Zarathustra, begab sich Richard Strauss auf eine ausgedehnte Italienreise. Die Uraufführung des Zarathustra war für den 24. November in Frankfurt angesetzt worden, somit war die Reise, die Strauss gemeinsam mit seiner Frau Pauline unternahm, eine willkommene Auszeit vom nicht sonderlich geliebten Münchner Alltag und Konzertbetrieb. Italien war schon einmal Ort der Inspiration für eine Tondichtung gewesen, 1888 hatte Strauss hier die ersten Themen zu seinem Don Juan „erfunden“. Es verwundert daher nicht, dass ihm auch auf dieser Reise, die ihm nun erneut Muße und Erholung bot, die „erste Idee zu einem Orchesterstück“ kam: „Don Quichote, verrückte freie Variationen über ein ritterliches Thema“.3 Eine bis dahin in Strauss’ Schaffen jedoch neue Vorgehensweise ist die zeitgleiche Arbeit an zwei Werken, die in Form und Sujet zunächst völlig konträr wirken, bei näherem Betrachten jedoch eine tragikomische Einheit bilden. Während er die Ideen zu Don Quixote skizzierte, entstanden parallel auch die ersten Entwürfe zu einer symphonischen Dichtung Held und Welt (später: Ein Heldenleben), die laut Schreibkalendereintrag vom 16. April 1897 „beginnt Gestalt zu bekommen, dazu als Satyrspiel – Don Quixote“.4 Für einen beträchtlichen Zeitraum beschäftigten Strauss die Entwürfe beider Werke gleichzeitig, erst ab August 1897 priorisierte er schließlich den Don Quixote. Wir wissen aus späteren Aufzeichnungen, dass Strauss die beiden Werke in einer Art Abhängigkeitsverhältnis sah, beide sollten sich ergänzen und idealerweise gemeinsam zur Aufführung gelangen. Noch 1897, lange vor der Uraufführung des Heldenlebens, schrieb er an den Dirigenten Gustav Kogel, dem er die Uraufführung des Werkes angeboten hatte: „Don Quixote und Heldenleben sind so sehr als directe Pendants gedacht, daß besonders Don Q. erst neben Heldenleben voll und ganz verständlich ist. Da es zudem die allererste (entscheidende) Aufführung von Heldenleben ist, läge mir viel daran. Es ist ja dann ein starkes fortschrittliches Programm.“5 Generell ging Strauss die Arbeit am Don Quixote recht flüssig von der Hand. Das Particell muss spätestens Ende Juli 1897 abgeschlossen gewesen sein (bereits am 22. Juli hatte er den Schluss komponiert, lediglich ein paar Variationen fehlten noch), während die Instrumentierung erst nach fünf Monaten, am 29. Dezember 1897 zum Abschluss kam.

Ob Strauss allerdings gleich zu Beginn eine so detaillierte episodische Schilderung von Cervantes’ Stoff im Sinn hatte, ist fraglich. Fest steht, dass er sich das Programm des Stückes zwar vorab zurechtgelegt hatte, die Idee, es episodisch in Variationsform darzustellen, aber erst im Verlauf der Arbeit an den Skizzen und Particellen reifte:6

Skizzen

Particell

I. Auszug. Am Ende D. I. Auszug. D.

II. Windmühlen. g.

III. Edle Dame. H.

IV. Hammelherde.

II. Windmühlen. g.

III. Hammelherde. D und fis.

V. Gespräch. Am Ende Einschlafen Sanchos. D und Fis.

IV. Gespräch. Ohne Einschlafen Sanchos. D und Fis.

V. Büßerprozession. Am Ende Einschlafen Sanchos. d und c. VI. Quixote allein. d. VI. Quixote allein. d. VII. Sanchos Prellerei, Zauberei. G. VII. Sanchos Prellerei. G.

VIII. Ritt durch die Luft. d.VIII. Ritt durch die Luft. d. IX. Zwei Benediktiner. d und f.IX. Barkarole. Neuer Schluß. F. X. Barkarole. F. X. Zwei Benediktiner. d und f. XI. Puppentheater. A.

XII. Spiegelritter. d und f.XI. Spiegelritter. d und f.

Während im Heldenleben ein echter, wahrer Held in der realen Welt gegen Widersacher und Feinde antritt, kämpft im Don Quixote ein verrückt-skurriler Held im sprichwörtlichen Sinne gegen eingebildete Riesen in der Form von Windmühlen. So gegensätzlich die beiden Helden sind, so unterschiedlich ist auch ihre musikalische Formgestaltung. Greift Strauss im Heldenleben auf die Sonatenform zurück (wenn auch im weitesten Sinne), so entscheidet er sich im Don Quixote für „freie, verrückte Variationen“, obwohl diese Form mit dem langsamen Satz aus Beethovens Streichquartett op. 127 für ihn eigentlich als abgeschlossen galt.7 So, wie die ganze Anlage des Don Quixote ein Satyrspiel ist, eine Persiflage also, so ist denn auch die Wahl der Variationsform als ein „Nasedrehen“ an seine Kritiker zu verstehen.

Frühe Aufführungs- und Rezeptionsgeschichte

Bereits am 28. August 1897 hatte der Dirigent Franz Wüllner für das im Mai 1898 stattfindende Rheinische Musikfest Strauss um ein neues Werk gebeten, das dort „zum erstenmale“ aufgeführt werden könnte.8 Ein Zufall also und für Strauss ein willkommener Anlass, ihm sein neues „op. 35 sinfonische Dichtung: ‚Don Quixote‘ in freier Variationsform, in der Skizze fertig, in der Partitur begonnen“9 anzubieten. Wie gewohnt, wollte Strauss die Uraufführung allerdings so rasch wie möglich nach Fertigstellung der Partitur angesetzt wissen. Dies führte im Laufe der Korrespondenz dazu (Wüllner wollte unbedingt die Uraufführung eines Strauss-Werkes in Köln haben), dass man sich auf den 8. März 1898 einigte, und die dort geplante Wiederholung von Tod und Verklärung auf später verschob.10 Wegen einer bevorstehenden Konzertreise nach Spanien konnte Strauss die Uraufführung in Köln nicht selbst leiten, ließ Wüllner aber genaue Anweisungen zur Vorbereitung zukommen und bat sogar um die Empfehlung eines Kopisten für die Ausschrift der Orchesterstimmen in Köln, um Zeit für die Korrekturproben zu sparen. Entgegen seines bisherigen Vorgehens hatte sich Strauss diesmal dazu entschlossen, einen in seinem Auftrag von Arthur Hahn verfassten Musikführer11 an das Publikum verteilen zu lassen. „Derselbe wird, wenn Sie es wünschen, auch Sie selbst über alle Details des poetischen Inhalts meines Stückes unterrichten.“12 Bereits bei den Vorgängerwerken (insbesondere bei Till Eulenspiegels lustige Streiche) waren Rufe von Dirigenten und Kritikern nach programmatischen Hinweisen13 für die Werke laut geworden, was Strauss stets vehement abgelehnt hatte. Gleichwohl war ihm natürlich ein Erfolg der Uraufführung bei Publikum und Kritik wichtig und ihm war bewusst, dass eine Inhaltsangabe, gerade bei Don Quixote und dessen hohen Anforderungen an die Hörerschaft, dabei helfen würde, Kritiken und Beschwerden aus dem Wege zu gehen.

Neben den Sorgen um eine gute Vorbereitung von Musikern und Publikum auf das neue Werk trieben sowohl Strauss als auch Wüllner ganz praktische Fragestellungen um. So teilte Strauss zum Beispiel

nicht nur mit, in welcher Stärke er die Streicherstimmen ausgeschrieben wünschte, er ließ Wüllner sogar eine genaue Aufteilung der Pulte zukommen. Darüber hinaus war die (später in der Stichvorlage geänderte) Instrumentation der „Wasserwogen“ ab Ziffer 59 in der Partitur etwas, das Strauss offenbar schon vor der Uraufführung Sorgen bereitete: „ ‚Don Quixote‘ 59–61 ist alles richtig; nur müssen Fagotte, Baßcl., Celli, Bässe, die das Wasserwogen vorstellen, beinahe unhörbar murmeln! […] Im übrigen sind besonders Solocello u. Solobratsche sehr frei u. ausdrucksvoll zu declamieren, besonders III. u. V. Variation.“14 Derselbe Brief an Wüllner enthält noch weitere Details, die einen hochinteressanten Einblick in Strauss’ Klangvorstellung geben: „ ‚Bariton‘ [statt Tenortuba] wird wohl genügen! Beweglichkeit u. zarte Ansprache sind dafür Hauptsache. Dämpfer für Baß- u. Tenortuba sind sehr wichtig! Damit der ganze Gespensterspuk der Introduction, der Don. Q.’s Lectüre der Ritterromane u. das endliche Überschnappen seines von all den Rittergespenstern bevölkerten Hirnes vorstellt, sich recht deutlich von den eigentlichen realen Abenteuern, die mit dem Dmollthema beginnen, abheben. […] Sie würden mich hoch erfreuen, wenn Sie mir über den Verlauf der Proben u. der Aufführung […] einige Mitteilungen senden würden.“

Zwar sind solche Mitteilungen Wüllners nicht überliefert, aber Strauss schreibt wenige Tage nach der Uraufführung auf dem Weg nach Frankfurt a. M. an ihn: „Trotz aller Eile will ich’s aber nicht länger aufschieben, Ihnen wärmstens zu danken für Alles, was Sie für den verrückten spanischen Ritter getan! Ihre Aufführung muß ja grandios gewesen sein! Vielen, vielen Dank, den ich auch Ihrem famosen Orchester u. unserm lieben Fritz Grützmacher zu übermitteln bitte! Ich bin tiefstens gerührt u. beglückt! Hätte ich’s hören können!!!“15 Otto Neitzel leitet seine Besprechung der Uraufführung16 wie folgt ein: „Ob Herrn Richard Strauss […] wohl gestern Abend die Ohren geklungen haben? Seit der ersten Ankündigung des letzten Concertes beherrschte er das musikalische Gesprächsfeld, und seitdem gar Wissensdurstige die Generalprobe besuchten, schwirrte der Name Don Quixotes in weit mehr Variationen, als ihm Strauss in seinem neuesten Opus eingeräumt, durch die Luft.“ Man stand also wieder einmal auf den „Fußspitzen der Erwartung“ und natürlich wurde – wie konnte es auch anders sein – die Uraufführung ein Erfolg, das Werk allerdings durchaus nicht unkritisch aufgenommen. So fährt Neitzel fort: „[…] Die Aufnahme entsprach denn etwa dem Voreindruck von der Generalprobe her, und in den rauschenden Beifall mischten sich kräftige Zischlaute. […] und in der That stehen auch wir, die wir uns an Tod und Verklärung zu begeistern vermochten, die dem Don Juan Lobeshymnen schrieben, dem Don Quixote mit einem lachenden und einem weinenden Auge gegenüber.“ Im zuvor zitierten Brief an Wüllner ist Strauss’ Replik auf Neitzels Vorwürfe zu lesen: „Das eigentliche Wesen des Humors (im Allgemeinen u. im Besonderen) scheint Herrn Dr. Neitzel allerdings noch nicht aufgegangen zu sein. Über die Hämmelvariation habe ich so meine eigenen Ansichten!“

Strauss selbste dirigierte seinen Don Quixote kurz danach, nämlich am 18. März 1898, im elften Konzert der Museumsgesellschaft in Frankfurt. Solist war Hugo Becker, der Strauss wenige Tage nach der Aufführung wissen ließ: „Ich habe das glühendste Verlangen, den edlen Junker recht bald wieder auf seinen Reisen zu begleiten!“ Von einem „unglaublich genialen Don Quixote“ war hier die Rede, der, so schreibt Strauss an die Eltern: „in Frankfurt mir großen Spaß gemacht [hat]; er ist sehr originell, durchaus neu in den Farben und eine recht lustige Ver-

höhnung aller Schafsköpfe, die’s aber nicht gemerkt, sondern darüber noch gelacht haben.“17 Noch zwei Jahre später, nach einer Aufführung in Paris schrieb Romain Rolland: „Das Publikum erstickt vor Entrüstung. […] Dieses alte ehrliche französische Publikum, das umso größeren Wert auf die hochheiligen Regeln der klassischen Korrektheit und des guten musikalischen Geschmacks legt, je weniger musikalisch es ist. Es duldet keinen Scherz. Die Leute sind außer sich über das Blöken von Schafen; sie glauben, man wolle sich über sie lustig machen, man bringe ihnen nicht die gehörige Achtung entgegen. Schreie: ‚Das ist gemein!‘ Dem spöttischen und verschlafenen Strauss scheint alles gleichgültig zu sein.“18 Ganz Unrecht scheint Rolland mit seiner Analyse nicht gehabt zu haben: Don Quixote sank schon bald nach den ersten Aufführungen in der Gunst des Publikums, was sich dann auch recht schnell an der Zahl der Folgeaufführungen ablesen ließ. Konnte man zwischen 1898 und 1900 noch insgesamt 18 Aufführungen zählen, sank die Zahl bis einschließlich 1902 auf insgesamt noch 5. Zwar zählt das Werk heute zum festen Repertoire von Orchestern, Dirigenten und Solisten mit Sinn für Humor und spieltechnischer Bravour, es bleibt allerdings – gemessen an der Zahl der Aufführungen – immer noch hinter anderen Werken Strauss’ zurück.

Leipzig, Sommer 2023

Nick Pfefferkorn

1 Vgl. Brief an Carl Hörburger (11.6.1888). Das gelegentlich ebenfalls als symphonische Dichtung mitgezählte Werk Aus Italien zählt nicht dazu. Strauss betrachtete seine „italienische Fantasie“ lediglich als „Brücke“. Siehe Franz Grasberger (Hg.), Der Strom der Töne trug mich fort: Die Welt um Richard Strauss in Briefen, Tutzing 1967, S. 41.

2 Obwohl mit der höheren Opuszahl 23 versehen, entstand die Erstfassung von Macbeth wesentlich früher als Don Juan, erste Skizzen wohl bereits 1886, die Hauptarbeit erfolgte dann 1887.

3 Schreibkalendereintrag vom 10. Oktober 1896.

4 Ebd.

5 Vgl. Willi Schuh, Richard Strauss. Jugend und frühe Meisterjahre, Zürich 1976 [= Schuh], S. 475.

6 Vgl. Walter Werbeck, Die Tondichtungen von Richard Strauss, Tutzing 1996 [=Werbeck], S. 152f.

7 Vgl. Werbeck S. 453f.

8 Vgl. Gabriele Strauss, Lieber Collega! Richard Strauss im Briefwechsel mit zeitgenössischen Komponisten und Dirigenten, Berlin: Henschel 1996 [= G. Strauss], S. 320f.

9 Ebd.

10 Ebd.

11 Siehe „Kritischer Bericht“.

12 Vgl. G. Strauss, S. 325.

13 Für detaillierte Erläuterungen zu den programmatischen Hinweisen siehe „Kritischer Bericht“.

14 Ebd. S. 327.

15 Ebd. S. 328.

16 Kölnische Zeitung vom 9. März 1898, Nr. 227, Abend-Ausgabe.

17 Brief vom 30.3.1898, zitiert nach Schuh, S. 489.

18 Zitier t nach Schuh, S. 489.

Richard Strauss’s nine tone poems1 had their genesis in roughly three periods. Originating (partly parallel) while he was third kapellmeister in Munich (1886–1889), then in Weimar (1889–1894) as second kapellmeister, were Macbeth op. 232 (1886 and 1887–1891), Don Juan op. 20 (1888), as well as Tod und Verklärung op. 24 (1888–1889). During his second Munich period (from 1894) he composed Till Eulenspiegels lustige Streiche op. 28 (1895), Also sprach Zarathustra op. 30 (1896), Don Quixote op. 35 (1897), as well as Ein Heldenleben op. 40 (1898). The Sinfonia Domestica op. 53 (1903), together finally with Eine Alpensinfonie op. 64 (1915) fall into the third, albeit not strictly connected period.

On 3 October 1896, shortly after completing the full score of Also sprach Zarathustra, Richard Strauss embarked on an extended trip to Italy. As the Zarathustra premiere had been scheduled for 24 November in Frankfurt, the trip, undertaken together with his wife Pauline, was a welcome break from the not particularly enjoyable Munich daily routine and concert activity. Italy had already once before been the place of inspiration for a tone poem; here, in 1888, Strauss had “devised” the first themes for his Don Juan. It is therefore not surprising that the “first idea for an orchestral piece” came to him on this trip that once again offered him leisure and relaxation: “Don Quixote, fantastic free variations on a knightly theme.” 3 A new approach in Strauss’s oeuvre is the concurrent composing of two works, at first seemingly completely contrary in form and subject, but forming on closer inspection a tragicomic unity. Also being written while he was sketching the ideas for Don Quixote were the first drafts of a symphonic poem Held und Welt (later: Ein Heldenleben) that, according to the 16 April 1897 entry in his memoranda calendar, “is beginning to take shape, as well as a satyr play – Don Quixote.”4 Strauss was preoccupied for some time with the simultaneous drafting both works, finally prioritizing Don Quixote in August 1897. We know from later entries in his diary that he viewed the two works as in a kind of interdependent relationship, each complementing the other and both ideally to be performed together in the same concert. As late as 1897, long before the Heldenleben premiere, he wrote the conductor Gustav Kogel, to whom he had offered the work’s premiere: “Don Quixote and Heldenleben are so intended as direct counterparts that Don Q., particularly, can only be fully understood alongside Heldenleben. Also, since it is Heldenleben’ s very first (crucial) performance, I’d be very keen on that. It is then a strong progressive program.” 5 In general, Strauss’s work on Don Quixote went quite smoothly. The score must have been finished at the latest by the end of July 1897 (the conclusion had already been done on 22 July, still missing were merely a few variations), whereas the orchestration was first completed only five months later, on 29 December 1897.

Whether, however, Strauss had in mind right from the outset such a detailed episodic depiction of the Cervantes material remains an open question. What is certain is that although he had worked out in advance the piece’s program, the idea of presenting it episodically in variation form only matured during work on the sketches and short score:6

Sketches Short Score

I. Episode. At the close D.I. Episode. D. II. Windmills. g. II. Windmills. g.

III. Noble lady. B flat

IV. Flock of sheep. III. Flock of sheep. D and f sharp.

V. Dialogue. At the end, Sancho falls asleep. D and F sharp.

IV. Dialogue. Without Sancho’s falling asleep. D and F sharp.

V. Pilgrims’ procession. At the end, Sancho falls asleep. d and c.

VI. Quixote alone. d. VI. Quixote alone. d.

VII. Sancho’s betrayal, sorcery. G. VII. Sancho’s betrayal. G. VIII. Ride through the air. d.VIII. Ride through the air. d.

IX. Two Benedictine monks. d and f.

IX. Barcarole. New close. F.

X. Barcarole. F. X. Two Benedictine monks. d and f.

XI. Puppet theater. A. XII. Knight of the blank moon. d and f. XI. Spiegelritter. d and f.

While in Heldenleben a real, true hero takes on adversaries and enemies in the real world, in Don Quixote a crazed-absurd hero battles in the proverbial sense against imaginary giants in the form of windmills. As opposite as the two heroes are, their musical form is also just as different. If Strauss resorts to sonata form in Heldenleben (albeit in the broadest sense), he opts in Don Quixote for “free, fantastic variations,” although for him this form was actually considered as finished with the slow movement from Beethoven’s string quartet op. 127.7 Just as the entire structure of Don Quixote is a satyr play, thus a parody, the choice of variation form can also be understood as a “thumbing of his nose” at his critics.

As early as 28 August 1897, the conductor Franz Wüllner had requested of Strauss for the May 1898 Rhenish Music Festival, a new work that could be performed there “for the first time.”8 Thus, a fortuity, and for Strauss a welcome occasion to offer him his new “op. 35 symphonic poem: ‘Don Quixote’ in free variation form, finished in sketch, begun in score.”9 As usual, though, Strauss wanted the premiere to occur as soon as possible after completion of the full score. This led during the correspondence (Wüllner was desperate to premiere a Strauss work in Cologne) to a mutual agreement on 8 March 1898 that the planned repetition of Tod und Verklärung would be postponed to later.10 Because of an upcoming concert tour to Spain, Strauss himself was unable to conduct the premiere in Cologne, but sent Wüllner detailed instructions for preparing it and even asked for a recommended copyist to transcribe the orchestral parts in Cologne in order to save time for the proofreading/ correction rehearsals.

Contrary to his previous approach, Strauss decided this time to have a music guide commissioned from Arthur Hahn distributed to the audience.11 “The same will, if you wish, also instruct you about all the details of the poetic content of my piece.”12 Calls had already been heard from conductors and critics for programmatic notes13 for preceding works (especially Till Eulenspiegels lustige Streiche) – requests that Strauss had always vehemently rejected. Nevertheless, that the premiere be a success with audiences and critics was, of course, important to him, and he was aware that a synopsis, especially for Don Quixote with its high demands placed on the audience, would help to avoid criticism and complaints.

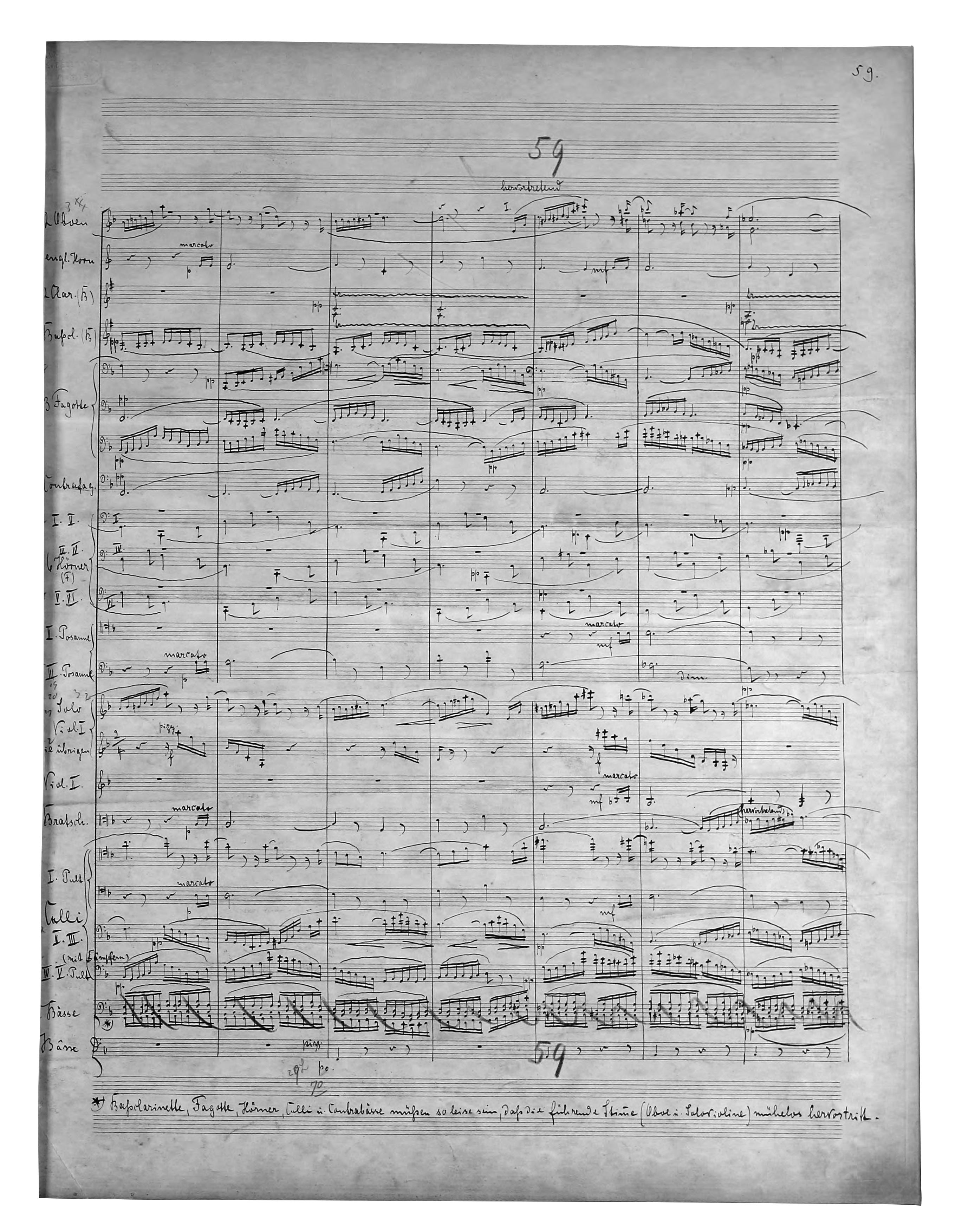

Alongside concerns about properly preparing musicians and audience for the new work, both composer and conductor were dealing with very practical matters. For example, Strauss not only informed Wüllner about how many string parts he wished to have written out but even sent him an exact music-desk assignment. In addition, the instrumentation (later changed in the engraver’s model) of the “Wasserwogen [Water Waves]” as of figure 59 in the score had apparently worried Strauss even before the premiere: “‘Don Quixote’ 59–61 is all correct; only bassoons, bass cl., cellos, basses representing the Wasserwogen

have to murmur almost inaudibly! [...] Otherwise, the solo cello and solo viola are to be very freely and expressively declaimed, especially the variations III and V.”14 The same letter to Wüllner contains further details giving a highly interesting insight into Strauss’s conception of sound: “ ‘Baritone’ [instead of tenor tuba] will probably suffice! Agility and delicate response are the main thing. Mutes for bass and tenor tuba are very important! So that the Introduction’s whole spectral apparition, presenting Don. Q.’s reading of the chivalric novels and his brain’s finally snapping, populated by all the knightly phantoms, quite clearly stands out from the actual real adventures that begin with the d-minor theme. [...] I would be very pleased if you could give me some information about how the rehearsals are going and about the performance [...].”

Although no such communication from Wüllner is handed down to us, Strauss wrote him a few days after the premiere, on his way to Frankfurt a.M.: “Despite all the haste, I do not want to delay any longer in thanking you most warmly for everything you have done for the mad Spanish knight! Your performance must have been magnificent! Many, many thanks, which I would also like to convey to your splendid orchestra and our dear Fritz Grützmacher! I am deeply touched and delighted! If only I could have heard it!!!”15 Otto Neitzel introduces his review of the premiere as follows:16 “I wonder if Herr Richard Strauss’s [...] ears were ringing yesterday evening? Since the first announcement of the recent concert, he has dominated the musical conversation field, and since even those thirsting for knowledge attended the dress rehearsal, the name Don Quixote has been buzzing around in the air in far more variations than Strauss conceded in his latest opus.” So once again, one stood on “expectant toe tips” and, of course – how could it be otherwise –, the premiere was a success, though the work was by no means uncritically received. Neitzel continues: “[...] The reception more or less corresponded to the preliminary impression from the dress rehearsal, and strong hisses mingled with the noisy applause. [...] and indeed we, too, who were able to enthuse over Tod und Verklärung, who wrote hymns of praise to Don Juan, face Don Quixote with mixed eyes, laughing and weeping.” To be read in the previously cited letter to Wüllner is Strauss’s response to Neitzel’s allegations: “The actual nature of humor (in general and in particular) does not seem yet to have dawned on Dr. Neitzel. I have my own views on the Hämmel variation! [flock-of-sheep variation]”.

Strauss himself conducted his Don Quixote shortly afterwards, on 18 March 1898, in the eleventh concert of the Frankfurt Museum Society. The soloist was Hugo Becker, who told Strauss a few days after the performance: “I have the most ardent desire to accompany the noble Junker on his travels again very soon!” There was talk here of an “unbelievably brilliant Don Quixote,” which, Strauss wrote to his parents, “[was] great fun for me in Frankfurt; it is very original, quite new in its colors and quite a funny mockery of all the blockheads, who though didn’t notice it, but still laughed about it.”17

Two years later, after a performance in Paris, Romain Rolland wrote: “The audience is choking with indignation. [...] This old, honest French

audience, which attaches greater importance to the sacrosanct rules of classical correctness and good musical taste, the less musical it is. It doesn’t tolerate a joke. People are beside themselves at the bleating of sheep; they think they are being made fun of, that they are not being shown the respect they deserve. Screaming: ‘That’s mean!’ The mocking and dozy Strauss seems indifferent to everything.”18 Rolland does not seem to have been entirely wrong in his analysis: That Don Quixote fell out of favor with the audience quite soon after the first performances was then also quite quickly reflected in the number of subsequent performances. While given were a total of 18 performances between 1898 and 1900, the number fell to a total of 5 up to and including 1902. Although the work is now part of the repertoire of orchestras, conductors, and soloists with a sense of humor and technical bravura, its performance numbers still lag behind those of other Strauss works.

Leipzig, Summer 2023

Nick Pfefferkorn

1 Cf. the letter to Carl Hörburger (11 June 1888). The work Aus Italien occasionally included as a symphonic poem does not count here. Strauss considered his “Italian Fantasy” as just a “bridgework.” See Franz Grasberger (ed.), Der Strom der Töne trug mich fort: Die Welt um Richard Strauss in Briefen, Tutzing, 1967, p. 41.

2 Although given the higher opus number 23, the Macbeth first version was composed much earlier than Don Juan, with the former first sketched as early as 1886, the main work ensuing then in 1887.

3 Memoranda-calendar entry of 10 October 1896.

4 Ibid.

5 Cf. Willi Schuh, Richard Strauss. Jugend und frühe Meisterjahre, Zurich, 1976 [= Schuh], p. 475.

6 Cf. Walter Werbeck, Die Tondichtungen von Richard Strauss, Tutzing, 1996 [=Werbeck], pp. 152f.

7 Cf. Werbeck, pp. 453f.

8 Cf. Gabriele Strauss, Lieber Collega! Richard Strauss im Briefwechsel mit zeitgenössischen Komponisten und Dirigenten, Berlin: Henschel, 1996 [= G. Strauss], pp. 320f.

9 Ibid.

10 Ibid.

11 See the “Critical Report”.

12 Cf. G. Strauss, p. 325.

13 For the program notes’ detailed explanations, see the “Critical Report”.

14 Ibid. p. 327.

15 Ibid. p. 328.

16 Kölnische Zeitung of 9 March 1898, no. 227, evening edition.

17 Letter of 30 March 1898, quoted from Schuh, p. 489.

18 Quoted from Schuh, p. 489.

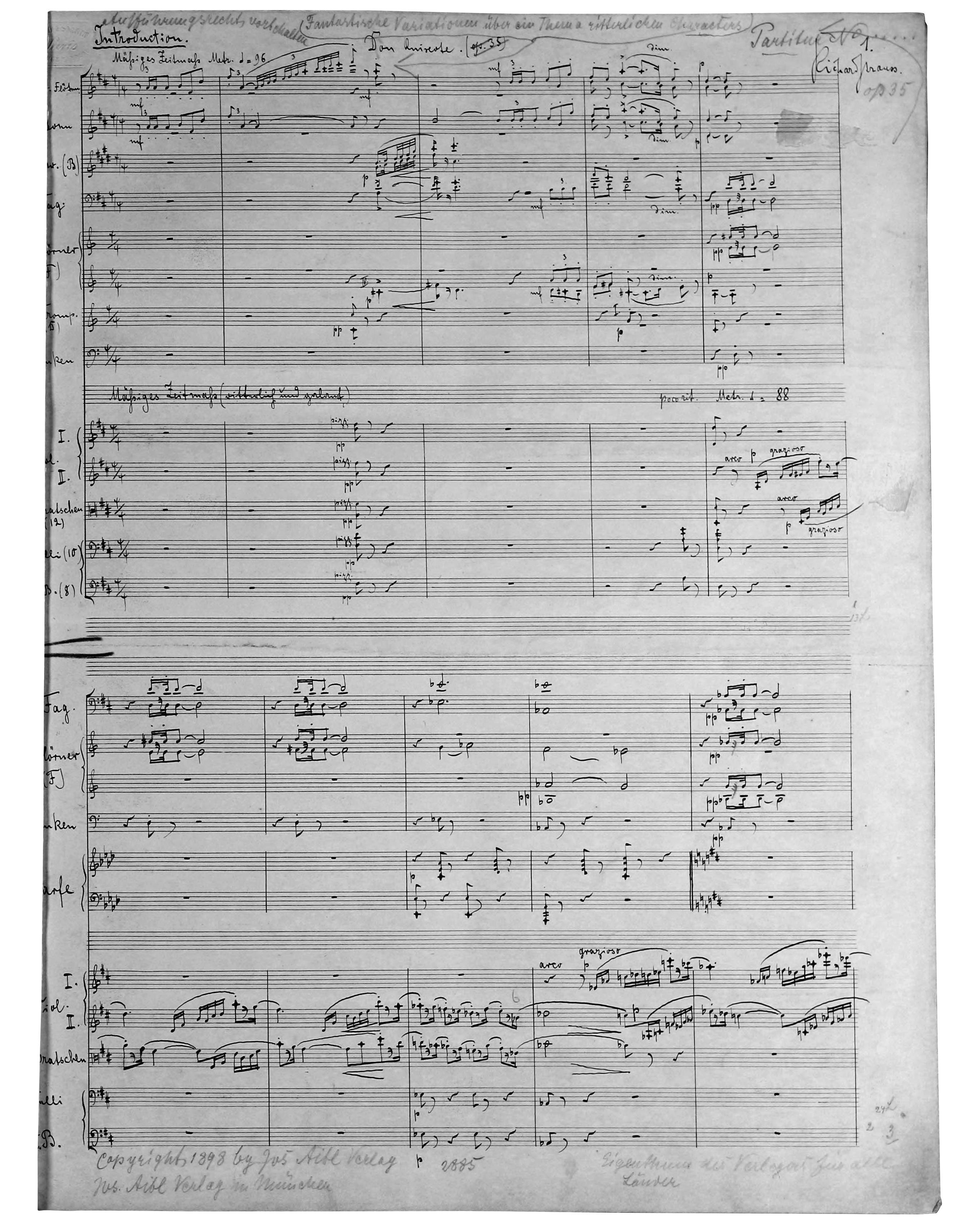

Autographe Stichvorlage (ASV), 1. Notenseite

Autographe Stichvorlage (ASV), 1. Notenseite

Autographe Stichvorlage (ASV) S. 59. Deutlich zu erkennen sind die aus dynamischen Gründen ausgestrichenen Kontrabässe. Autograph engraver’s model (ASV) p. 59. Clearly visible are the double basses, which have been crossed out for dynamic reasons.

Piccolo

2 Flöten

2 Oboen

Englischhorn

2 Klarinetten in B (2. auch Klarinette in Es)

Bassklarinette in B

3 Fagotte

Kontrafagott

6 Hörner

3 Trompeten

3 Posaunen

Tenortuba in B

Basstuba

Pauken

Triangel

Becken

Kleine Trommel

Große Trommel

Tambourin

Glöckchen (Glockenspiel)

Windmaschine

Harfe

Streicher

Aufführungsdauer

etwa 35 Minuten

Orchestermaterial mietweise

Klavierauszug EB 9479 käuflich lieferbar

Piccolo

2 Flutes

2 Oboes

English Horn

2 Clarinets in Bj (2nd also Clarinet in Ej)

Bass Clarinet in Bj

3 Bassoons

Double Bassoon

6 Horns

3 Trumpets

3 Trombones

Tenor Tuba in Bj

Bass Tuba

Timpani

Triangle

Cymbals

Snare Drum

Bass Drum

Tambourine

Bell (Glockenspiel)

Wind Machine

Harp

Strings

Performing Time

approx. 35 minutes

Orchestral material on hire

Piano reduction EB 9479 available for sale

Meinem Freunde Joseph Dupont gewidmet

Richard Strauss op. 35 TrV 184 herausgegeben von Nick Pfefferkorn

Introduktion

Mässiges Zeitmass V = 96 (ritterlich und galant)*

Mässiges Zeitmass V = 96 (ritterlich und galant)*

*R.S.: In Allem die feierliche spanische Grandezza wahren. | Always keep the festive spanish grandeur.

Partitur-Bibliothek 5719

1.2. Fg.

1.2. Hn. (F)

3.4.

Pk.

Hfe.

Vc. Kb. 9 rit.

1.2. Kl. (B)

1.2. Fg.

1.2. Hn. (F)

a tempo a tempo

1.2. Kl. (B)

1.2. Fg.

1.2. Hn. (F)

3.4. Hn. (F)

1.2. Trp. (D)

3. Trp. (D)

1.2. Ob.

Dies ist eine Leseprobe.

Nicht alle Seiten werden angezeigt. Haben wir

Ihr Interesse geweckt?

Bestellungen nehmen wir gern über den Musikalienund Buchhandel oder unseren Webshop entgegen.

This is an excerpt.

Not all pages are displayed.

Have we sparked your interest?

We gladly accept orders via music and book stores or through our webshop.