DAVID SCHEDLICH

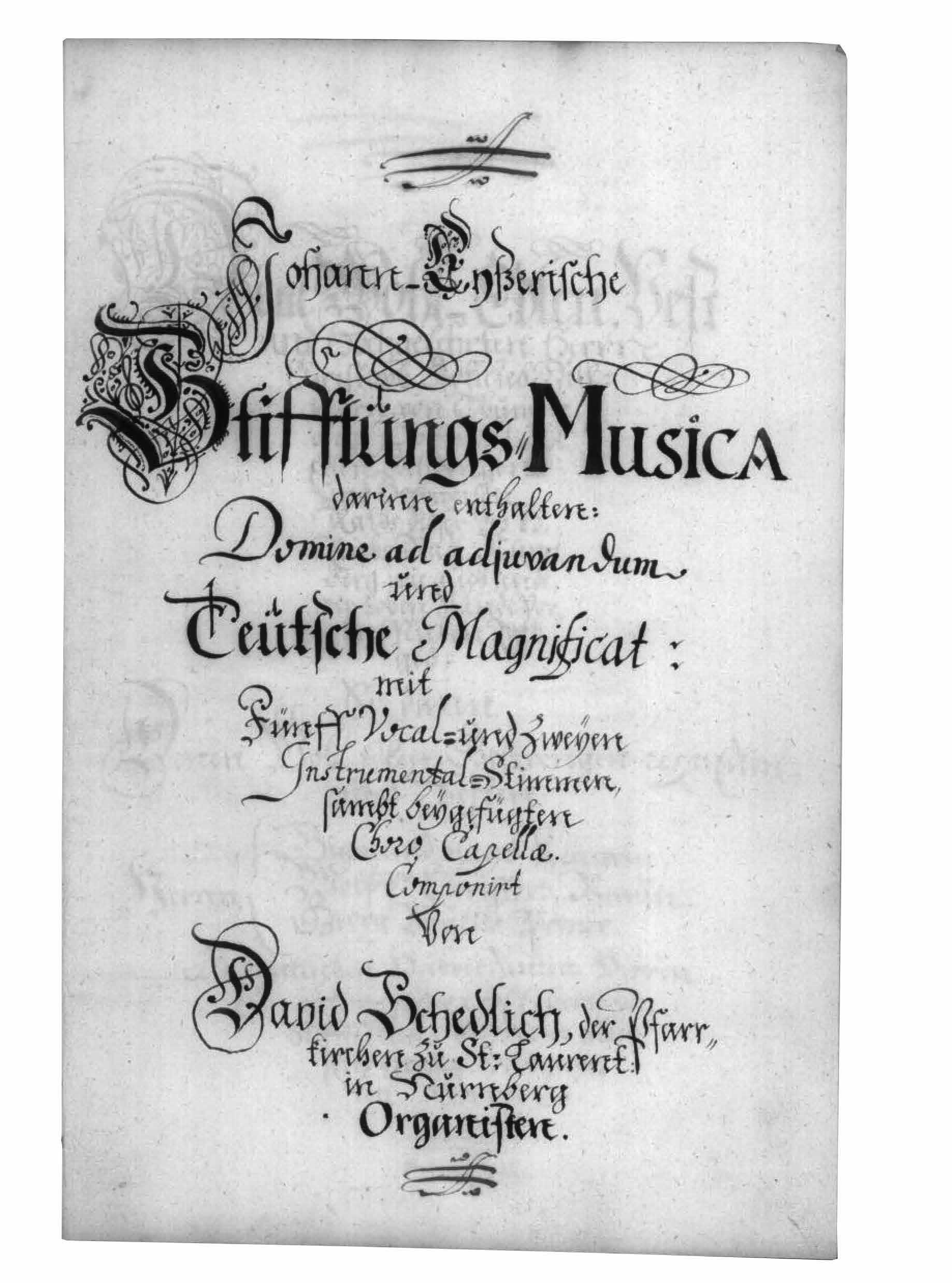

Eiserische Stiftungsmusik:

Zehn Eingangspsalmen (Ingressus) sowie zehn deutsche Magnificat

Eiserische Stiftungsmusik:

Zehn Eingangspsalmen (Ingressus) sowie zehn deutsche Magnificat

n eue Folge

veröffentlicht von der gesellschaft für Bayerische musikgeschichte

BanD 29

Davi D sche D lich

e iserische s tiftungsmusik:

Zehn e ingangspsalmen ( i ngressus) sowie zehn deutsche m agnificat

DenkmÄler D er Tonkuns T in Bayern · n eue Folge · Ban D 29

(1607 – 1687)

e iserische s tiftungsmusik:

Zehn e ingangspsalmen ( i ngressus) sowie

zehn deutsche m agnificat

herausgegeben von Thomas r öder

Editionsleitung

Beirat der Gesellschaft für Bayerische Musikgeschichte e.V.

Redaktion: Dr. Stephan Hörner

Bestellnummer: SON 259

ISMN 979-0-004-80405-6

Notengrafik: Ansgar Krause, Krefeld

Druck: Memminger MedienCentrum, Memmingen

© 2023 by Breitkopf & Härtel, Wiesbaden Printed in Germany

Von der Nürnberger Kirchenmusik des 17. und 18. Jahrhunderts ist vor allem die gedruckte Überlieferung erhalten. Der kirchenmusikalische „Alltag“ ist kaum mehr zu erfassen. In der Hauptsache sind es die ambitionierten Publikationen von Johann Staden (1581 – 1634), seinem Sohn Sigmund Theophil Staden (1607 – 1655) und Johann Erasmus Kindermann (1616 – 1655). Hinzuzuzählen sind noch publizierte Arbeiten Hans Leo Hasslers (1564 – 1612) zum Beginn des Jahrhunderts. Gegen dessen Ende trat Georg Kaspar Wecker (1632 – 1695) mit einer Kantatensammlung hervor. Im Verlauf des Jahrhunderts zunehmend, gegen Ende wieder spärlicher, gestaltete sich die Auftragslage für Kasualmusik, vor allem für Funeralkompositionen, in geringerem Ausmaß auch für Nuptialgesänge. Und nicht zu übersehen ist die gewichtige Pflege des geistlichen Lieds, die sich in einigen Sammlungen niederschlug und einige Individualdrucke zeitigte wie etwa die Ariensammlungen von Johann Löhner (1645 – 1705) oder Nikolaus Deinl (1665 – 1730). Die Aufzählung ließ sich um Einiges noch vermehren, zählt man Instrumentalmusik hinzu oder die Arbeiten von Nürnbergern, die bald außerhalb der Reichsstadt wirkten wie den Brüdern Johann Philipp (1649 – 1725) und Johann Krieger (1651 – 1735). Zu diesen Nürnberger Musikern, die den wesentlichen Teil ihres Lebens nicht in ihrer Heimat verbrachten, hätte auch Johann Pachelbel (1653 – 1706) gehört, wäre er nicht 1695 zurückberufen worden. Es war aber sein Sohn Carl Theodor Pachelbel (1690 – 1750), der ein größeres Konvolut an Partiturmanuskripten mit nach England nahm und somit unter anderem etliche Magnificat und Ingressus von höchstwahrscheinlich Nürnberger Provenienz vor ihrem Untergang bewahrte. Wir wüssten sonst vermutlich nicht viel von Pachelbels Nürnberger Produktion.

So mag das an ungewöhnlicher Stelle handschriftlich erhaltene Werk des Lorenz-Organisten David Schedlich, die Eiserische Stiftungsmusik, einen Einblick bieten in das Wirken der Nürnberger Organisten aus der „zweiten Reihe“. Auch wenn die Details nicht gänzlich bekannt gemacht werden konnten, ist doch die enge Verbindung von Komposition und lokalen Ressourcen – Sängern, Schülern, Stadtmusikern – anhand der Vesperkompositionen, die im vorliegenden Band ediert sind, nachvollziehbar. Zugleich erinnern diese Stücke aufgrund ihrer Einbindung in einen karitativen Anlass an das Nürnberger Stiftungswesen, bei dem nach wie vor der seit dem Mittelalter in der Reichsstadt hoch gehaltene Gedanke einer privaten Armenfürsorge lebendig war.

Der Herausgeber dankt der Gesellschaft für Bayerische Musikgeschichte e.V., nicht zuletzt ihrem derzeitigen Vorsitzenden Prof. Dr. Hartmut Schick, für die beherzte Bereitschaft, diese Musik ans Licht zu bringen. Dank sei abgestattet den beteiligten Institutionen, dem Nürnberger Stadtarchiv als Besitzer der Quelle (Frau Dr. Antonia Landois, Frau Stine Legel), dem Bayerischen Staatsarchiv Nürnberg (Herrn Dr. Daniel Burger) als Bewahrer der hiesigen Ratsunterlagen sowie dem Landeskirchlichen Archiv Nürnberg. Des Weiteren ist Herrn Prof. Hermann Harrassowitz (†) zu danken, dem 16. Nachfolger Schedlichs auf der Orgelbank von St. Lorenz, der in seiner Arbeit über die Geschichte der dortigen Kirchenmusik auf seinen Vorgänger aufmerksam machte, einige Stücke aus dieser Sammlung aufführte und eine Ausgabe davon herausbrachte. Großen Dank schuldet der Herausgeber auch Herrn Dr. Hiroh Chikamatsu (Universität der Künste, Tokio), der tatkräftig bei der Spartierung der Stimmen beteiligt war und der auch einige biographische Quellen zu Schedlich ermitteln konnte. Dank gebührt auch den Herren Dominik Mitterer M. Mus. für gründliches Korrekturlesen sowie Alexander Heinzel M.A. für Notensatzarbeiten. Gedankt sei Herrn Prof. Ansgar Krause, der das endgültige Layout der Noten anfertigte sowie Herrn Andreas Jacobsen vom Verlag Breitkopf & Härtel für die Betreuung des Projektes. Schließlich sei Herrn Dr. Stephan Hörner (Gesellschaft für Bayerische Musikgeschichte) ein besonderer Dank ausgesprochen, der das Projekt engagiert und mit jenem freundlichen Druck begleitete, der bei einem solchen Unternehmen doch häufig notwendig ist.

Nürnberg, im Mai 2023

Thomas RöderEs mag kurz nach der Gründung der Bergbaustadt St. Joachimsthal im Jahr 1516 gewesen sein, dass Hans Hassler († 1565), der Sohn eines Nürnberger „Kriegsschreibers“ gleichen Namens, in der böhmischen „Boomtown“ mit ihren reichen Silbervorkommen sein Glück versuchte.1

Zwar kam er über bescheidene Verhältnisse nicht hinaus, doch sollten drei seiner Nachkommen für die folgende Darstellung eine Rolle spielen: sein Sohn Isaak Hassler (ca. 1530 – 1591) sowie die beiden Töchter Johanna und Esther. Isaak Hassler verließ St. Joachimsthal 1554 und wird bald darauf Bürger in Nürnberg, eingetragen als „Steinschneider“. Von 1558 an verrichtet er das Amt des Organisten zu Hl. Geist, doch bedeutend ist er als Vater dreier musikbegabter Söhne, nämlich Kaspar (1562 – 1618), Hans Leo (1564 – 1612) und Jakob (1569 – ?1622).

Johannes Zeileisen (?1488 – 1576) aus Stadtsteinach (Oberfranken) erhielt 1525 das Nürnberger Bürgerrecht; er ist in der Liste der Neubürger als „Schreiber“ eingetragen.2 Sein Sohn aus erster Ehe, Johann Zeileisen d. J. (ca. 1523 – 1570), heiratete 1549 in St. Joachimsthal Esther Hassler, eine Schwester von Isaak. Wie es zu dieser Verbindung kam, ist nicht bekannt. Bekannt indes wurde dieser Johann Zeileisen d. J. als angesehener Lehrer der Freien Künste in Nürnberg. Er wurde nur 47 Jahre alt.3 Doch war es wohl die Verbindung des Sohnes, die den Vater Zeileisen eine dritte eheliche Verbindung in St. Joachimsthal schließen ließ: 1563 heiratet er Johanna Hassler, die Schwester seiner Schwiegertochter. Vater und Sohn Zeileisen hatten somit die beiden Tanten der Hassler-Brüder zu Ehefrauen. Nun hatte Johannes Zeileisen d. Ä. aus der Verbindung mit Johanna Hassler noch drei Kinder, die allesamt in Nürnberg getauft wurden. Eines davon war Magdalena Zeileisen, die 1567 geboren wurde. Der St. Joachimsthaler Goldschmied und spätere Bürgermeister Andreas Schedlich (1556 – 1616), Sohn des Bergmanns Barthel Schedlich und der Regina Wonsiedler, heiratete diese Magdalena Zeileisen im Jahr 1584 und kam damit in die Familienkreise Zeileisen-Hassler. Sechs Kinder sind bekannt, von denen der zweite Sohn Andreas (1588 – 1667) nach einer vorangegangenen Bewerbung schließlich 1620 das Nürnberger Bürgerrecht erhielt und es als Goldschmied zu einigem Ansehen brachte.4 Der darauf folgende Bruder Jakob Schedlich (1591 – 1670) kann als umtriebiger, vielseitiger Handwerker, Verwalter und Künstler beschrieben werden. Die Tätigkeiten des Organisten, Orgelbauers mit einer ansehnlichen Werkliste sowie des Verwaltungsmanns bis hin zum Bürgermeister von St. Joachimsthal umreißen den Lebenskreis von Jakob Schedlich, wobei dieser mehrfach auch in Nürnberg präsent war.

David Schedlich, der letzte bekannte Nachkomme des Andreas Schedlich, vermutlich 1607 in St. Joachimsthal geboren, wurde als ungefähr zehnjähriger Knabe nach dem Tod seines Vaters nach Nürnberg geschickt.5 Offensichtlich auf Betreiben seiner Mutter kam er in den Genuss jenes Stipendiums, das Katharina Zeileisen, die Schwägerin des Großvaters, 1557 gestiftet hatte.6 Von seinen Nürnberger Verwandten konnte er gerade noch Kaspar Hassler antreffen, darüber hinaus dessen Sohn Johann Benedikt (1594 – nach 1646), der an der Frauenkirche Organist war.7 Möglicherweise kam er noch bei Kaspar Hassler unter, der das Organistenamt an St. Sebald inne hatte, und nach dessen schon 1618 eingetretenem Tod zu Kaspars Nachfolger Johann Staden. Aus dem Umstand, dass Schedlich schließlich am 3. Januar 1631 mit Stadens Tochter Magdalena verheiratet wurde, wird wohl zu Recht auf ein Schülerverhältnis David Schedlichs zu Johann Staden geschlossen.

1 Adolf Sandberger, „Bemerkungen zur Biographie Hans Leo Hasslers und seiner Brüder, sowie zur Musikgeschichte der Städte Nürnberg und Augsburg im 16. und zu Anfang des 17. Jahrhunderts“, in: Werke Hans Leo Hasslers (1564 – 1612), zweiter Teil, Lieferung 1, Leipzig 1904 (Denkmäler der Tonkunst in Bayern, Alte Folge, Bd. 8/9, Jg. V), S. XVIII.

2 Cornelia Kluth, „Die Eltern des Bürgermeisters Andreas Schedlich (1556 – 1616) in St. Joachimsthal[,] Schwiegersohn des Johann Zeileisen d. Ä. (1488 – 1576) in Nürnberg und St. Joachimsthal“, in: Blätter für fränkische Familienkunde 20, 1997, S. 189 – 205.

3 Erhalten ist das umfangreiche Epitaph auf dem Johannisfriedhof, das ihn unter anderem als einen „um der hiesigen Adelichen Jugend Studieren, viel Jahr wolverdienten Mann“ bezeichnet. (Johannisfriedhof Nr. 941, vgl. u. a. Peter Zahn, „Die Inschriften der Friedhöfe St. Johannis, St. Rochus und Wöhrd zu Nürnberg“ (Die Deutschen Inschriften, 13 = Münchener Reihe, 3), München 1972, S. 295 (Eintrag 1161).

4 Andreas Schedlich konnte sich schon 1619 in guter Lage (St. Egidienhof) ein Haus erwerben; er war hiermit Nachbar des Ratsschreibers und Director musices Christoph Buel. Von 1634 an war er Genannter des Größeren Rats. Sein Epitaph erinnert mit einer Strophe des Joachimsthaler Liederdichters Nikolaus Herman an seine Herkunft (vierte Strophe aus „Wenn mein Stündlein vorhanden ist“). Das Epitaph ist nicht mehr vorhanden; vgl. [Christoph Friedrich Gugel,] Norischer Christen Freydhöfe Gedächtnis. Das ist: Richtige Vorstellung und Verzeichnis aller derjenigen Monumenten/ Epitaphien und Grabschrifften/ Welche auf und in denen/ zu […] Nürnberg gehörigen/ Dreyen Kirchhöfen […] befindlich. […], Nürnberg 1682, S. 157.

5 Die Taufbücher von St. Joachimsthal sind für 1594 bis 1664 nicht mehr vorhanden. Siehe den Artikel von Kluth (Anm. 2) sowie d as tschechische Archivportal www.portafontium.eu.

6 Johann Christian Siebenkees, Nachrichten von Nürnbergischen Stipendien, Nürnberg 1794, S. 91. Das Stipendium bestand zur Hälfte wohl aus Geldern des ersten Ehemanns der Katharina Zeileisen, dem 1537 verstorbenen Bäckermeister Niclas Hundbeck. Siehe auch: Bernhard Ebneth, Stipendienstiftungen in Nürnberg […], Nürnberg 1994 (Nürnberger Werkstücke zur Stadt- und Landesgeschichte, Bd. 52).

7 Johann Benedikt Hassler wurde 1646 wegen „religiöser Schwärmerei“ der Stadt verwiesen. Vgl. Elisabeth Noack, Wolfgang Carl Briegel: ein Barockkomponist in seiner Zeit, Berlin 1963, S. 13 – 14.

Mit der Eheschließung war dann auch die Einbürgerung verbunden. Als David Schedlich Ende 1631 zweiter Organist an der Frauenkirche wurde, konnte er sicherlich bereits auf eine längere Tätigkeit als Aushilfe zurückblicken.8 Doch bedeutete dieser Posten die Möglichkeit, innerhalb des Nürnberger Stellenschemas aufzusteigen. Der Tod seines Schwiegervaters im Pestjahr 1634 verursachte zwar eine Bewegung bei den hochrangigen Organistenposten, doch kam Schedlich durch einen Weggang auf der mittleren Ebene, den nicht weiter bekannten Stefan Hertel betreffend, an die Orgel von Heiliggeist.9

Im Vergleich zu Johann Erasmus Kindermann (1616 – 1655), der nur wenig später in die Organistenlaufbahn trat (er wurde 1636 an die Frauenkirche engagiert), ist das Œuvre Schedlichs begrenzt. Wie schon eingangs erwähnt, dürfen vor allem Kindermann, daneben Johann Staden als herausragende Musiker ihrer Epoche in Nürnberg gelten, was sich indessen vornehmlich am publizierten Output ermessen lässt. Die in Nürnberg produzierte Musik des 17. und 18. Jahrhunderts dürfte zu einem vorerst nicht genau zu ermessenden, nicht zu kleinen Anteil verloren gegangen sein. Als Beispiel mag die Musik zum Friedensschluss 1649 genannt werden, bei der ein Programmpunkt von zehn als erhalten angesehen werden kann.10 Immerhin hatte sich David Schedlich an der hierbei aufgeführten Festmusik durchaus prominent beteiligt. Er war neben Kindermann, Georg Walch (1608 – 1655, seinerzeit Director Chori musici) und dem Sebald-Organisten Valentin Dretzel (1578 – 1658) einer der Leiter der vier Kapellen zum großen Bankett und soll zum Eingang ein 23-stimmiges deutsches Te Deum beigesteuert haben.11 Bereits einige Jahre zuvor, mit dem 20. März 1640 datiert, bedankt er sich für die Förderung während seiner ersten Zeit in Nürnberg bei zwei patrizischen Gönnern mit einem zehnstimmigen Psalm.12 Während dieser Psalm mittlerweile verschollen ist, sind kurze liturgische vier- und fünfstimmige Gesänge im Chorbuchformat noch erhalten; sie stammen aus seiner Zeit als Spitalorganist.13

In der bürgerlichen Stadtgesellschaft trat Schedlich, wie seine Amtskollegen, vor allem mit der Herstellung von Funeralkompositionen in Erscheinung. Zumeist handelt es sich hierbei um mehrstimmig gesetzte Strophenlieder. Von Interesse sind ein arios gestalteter Herzen- und Trostspruch aus Schedlichs Zeit am Heilig-Geist-Spital sowie eine Komposition über den 103. Psalm, die eigentlich den Rahmen der damaligen Begräbnisgesänge übersteigt.14 Überdies wurden einige Schöpfungen Schedlichs in zeitgenössische geistliche Liederbücher aufgenommen.15

Dass David Schedlich auch als Instrumentallehrer wirkte, ist mit einiger Sicherheit anzunehmen. Vielleicht sind seine Beiträge zum so genannten Clavierbuch der Regina Clara Im Hoff in einem solchen Zusammenhang entstanden. Drei Titel nennen David Schedlich als Verfasser, die übrigen bleiben, bis auf eine „Couranta“, die explizit Girolamo Frescobaldi zugeschrieben ist, ohne Autorenangabe. Ob dieser Sachverhalt darauf hindeutet, dass Schedlich auch für Zusammenstellung, ja für den Unterricht in Frage kommt, ist nicht zu klären; das Gegenteil ist ebenso plausibel. Die Schrift entstammt jedenfalls derselben Schreibtradition, die auch hinter der Tabulaturschrift der in diesem Band edierten Stiftungsmusik steht; sie hat überraschend viele Charaktere mit dieser gemeinsam, auch bei volatilen oder auch komplizierten Buchstaben wie dem großen G oder F. In ihrer Einheitlichkeit lässt die Handschrift eine Entstehung innerhalb eines verhältnismäßig kurzen Zeitraums vermuten, begonnen oder abgeschlossen mit der auf dem Umschlag mit „1649“ bezeichneter Jahresangabe.16

Schedlichs Beiträge zu diesem Clavierbuch deuten darauf hin, dass die musikalische Lebenswelt Schedlichs wohl in der anspruchsvollen „Mitte“ zu verorten ist. Als am 30. Juli 1655 der ungefähr gleichaltrige Schwager Sigmund Theophil Staden verstarb, war es offenbar keine Frage, dass ihm David Schedlich auf die Orgel von St. Lorenz nachfolgt, der zweiten Nürnberger Haupt- und Pfarrkirche, zumal der nächst „höhere“ Posten an St. Egidien erst wenige Monate zuvor, nach dem Tod von Johannes Erasmus Kindermann († 14. April 1655), mit dem vormaligen Stipendiaten des Rats, Paul Hainlein (1626 – 1686), besetzt wurde.

8 1630 wird er als „ehrsamer und kunstreicher Musicus“ bezeichnet. Vgl. Proklamationen St. Lorenz, zum 21. November (Landeskirchliches Archiv Nürnberg, L 54). Bei der Taufe der Tochter Maria Magdalena am 29. September 1631 wird er als „Instrumentist“ bezeichnet (auch synonym für Clavierspieler), und erst zur Taufe der Tochter Felicitas am 19. November 1632 trägt Schedlich den Titel „Organist“. Vgl. Max Seiffert, Einleitung zu: Orgelkompositionen von Johann Pachelbel (1653 – 1706) […], Leipzig 1903 ( Denkmäler der Tonkunst in Bayern, Alte Folge, 6/1, Jg. IV), S. XXI – XXII.

9 Rudolf Wagner, „Die Organisten der Kirche zum Hl. Geist in Nürnberg“, in: Zeitschrift für Musikwissenschaft 12, 1929/30, S. 470. Hertel wird noch für 1634 als Organist im Ämterverzeichnis von Heiliggeist genannt: vgl. Ulrich Knefelkamp, Das Heilig-Geist-Spital in Nürnberg vom 14. – 17. Jahrhundert: Geschichte, Struktur, Alltag (Nürnberger Forschungen, Bd. 26). Nürnberg 1989, S. 379.

10 Stefan Hanheide, Einleitung zu: Friedensgesänge 1628 – 1651. Musik zum Dreißigjährigen Krieg. Werke von Johannes Werlin, Sigmund Theophil Staden, Melchior Franck und Andreas Berger, herausgegeben von Stefan Hanheide […], Wiesbaden u. a. 2012 (Denkmäler der Tonkunst in Bayern, Neue Folge, Bd. 22), S. XXVIII

11 „Herr Gott, dich loben wir“; vgl. Tobias Norlind, „Ein Musikfest zu Nürnberg im Jahre 1649“, in: Sammelbände der Internationalen Musikgesellschaft 7, 1905, S. 111

113; sowie Hermann Harrassowitz, Geschichte der Kirchenmusik an St. Lorenz in Nürnberg, 2. Aufl., Nürnberg 1987, S. 211 – 218, hier S. 217; Stefan Hanheide, „Kompositionen zum Westfälischen Frieden“, in: 1648. Krieg und Frieden in Europa, hrsg. von Klaus Bußmann und Heinz Schilling, Textband II, Münster/Westf. 1998, S. 449

457, insbes. S. 450

453; ders., Einleitung zu DTB 22 (siehe Anm. 10).

12 Psalm 51, Christoph Fürer und Sigismund Gabriel Holzschuher gewidmet. Max Seiffert besaß nach eigenen Angaben ein vollständiges Exemplar; vgl. Sammelbände der Internationalen Musikgesellschaft 7, 1905/06, S. 143.

13 Im Landeskirchlichen Archiv Nürnberg: Zwei Benedicamus Domino (Fen. IV. 230.2°) sowie neun Benedicamus Domini [sic], ein Amen und ein Deo gratias (Spit. NR. 119). Der letztgenannte Bestand ist über das bavarikon-Portal einsehbar: https://www.bavarikon.de/object/bav:ELK-MUS-00000BAV80042786?cq=spit.+nr+119&p=1&lang=de (aufgerufen am 24.1.2023).

14 Beide Kompositionen zusammen mit zwei weiteren in: Begräbnisgesänge Nürnberger Meister für Exulanten aus der Steiermark, hrsg. von Hellmut Federhofer, Graz 1955 (Musik alter Meister: Beiträge zur Musik- und Kulturgeschichte Innerösterreichs, H. 3).

15 Fünf Lieder bei J. C. Arnschwanger, Neue geistliche Lieder, Nürnberg 1659, sowie zwei in J. Sauberts Gesangbuch (Nürnbergisches Gesang-Buch, Nürnberg 1677, 2/1690).

16 Regina Clara Imhoff (1633 – 1700) heiratete 1651 Hans Hieronymus Imhoff (1627 – 1705), der 1670 zum Katholizismus konvertierte und das Nürnberger Bürgerrecht aufgab. Ein Teil der Handschrift (unter Einschluss der mit Schedlichs Namen gezeichneten Stücke) ist übertragen und publiziert unter dem Titel Tabulaturbuch der Regina Clara Im Hoff, hrsg. von Sally C. Park, Stuttgart 2007.

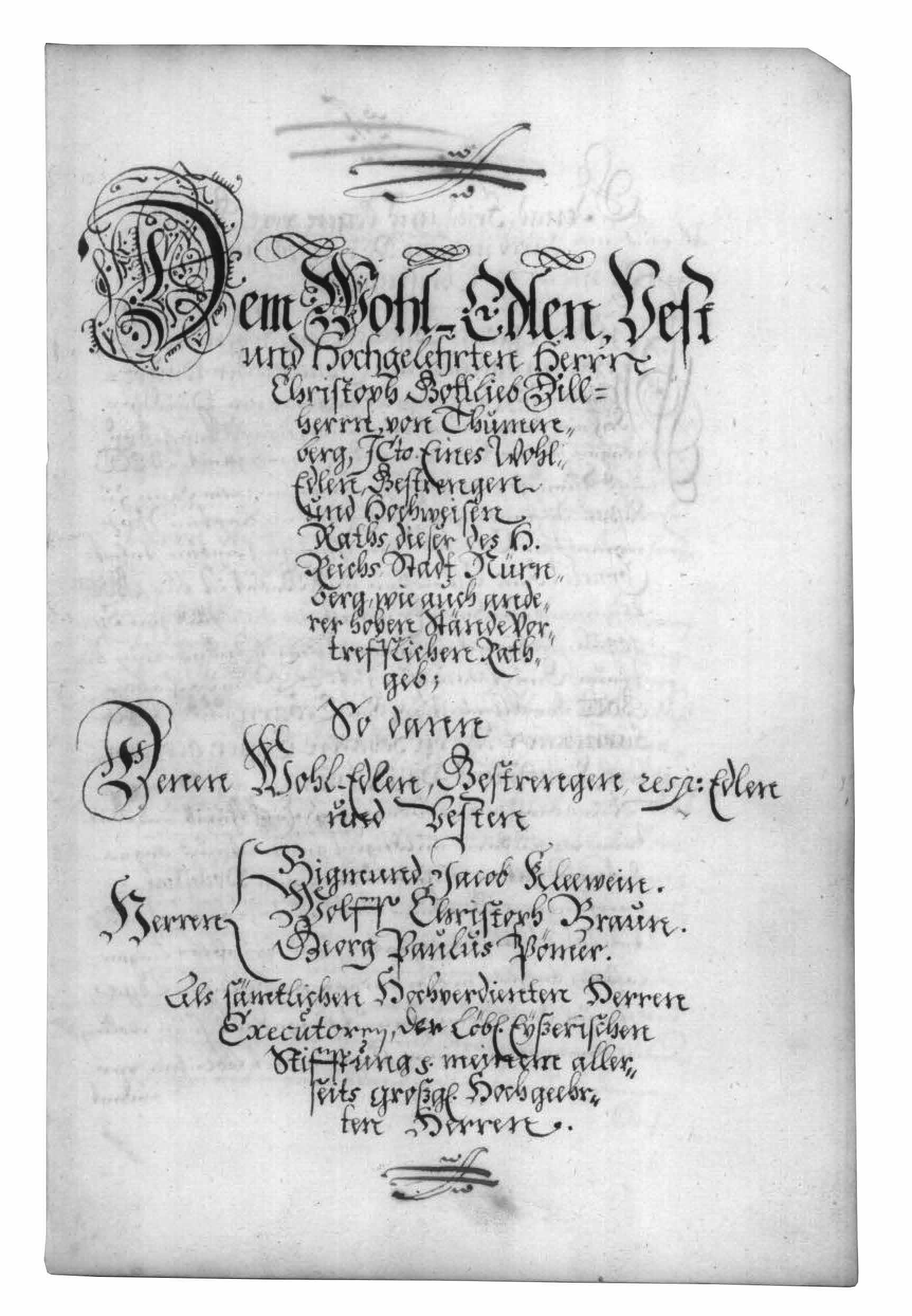

David Schedlich versah bis zu seinem Lebensende am 11. November 1687 das Organistenamt an St. Lorenz – nicht weniger als 32 Jahre. Von seiner schöpferischen Tätigkeit in diesem Zeitraum sind vor allem die im vorliegenden Band herausgegebenen Vespermusiken zu nennen. Einige wenige Funeralkompositionen fallen in diese Zeit, und die überlieferten Daten zweier gedruckter Sammlungen mit Instrumentaltrios können als weitere Spuren einer stadtkulturell vielleicht relevanten Produktion genannt werden.17 Die mit dem Johannistag 1681 datierte Zueignung der zehn Eingangspsalmen und zehn deutschen Magnificat dürfte sich, auch wenn der Wortlaut es nicht explizit ausweist, auf eine Produktion beziehen, die sich über Schedlichs Zeit als Lorenz-Organist erstreckt. Bevor nun auf diese Kompositionen und ihre Stelle im kirchenmusikalischen Leben Nürnbergs eingegangen wird, soll das Augenmerk der titelgebenden Persönlichkeit der Eiserischen Stiftungsmusik, dem Stifter der alljährlich wiederkehrenden Vesper an St. Lorenz gelten.

Die Geschichte der vorliegenden Sammlung aus zehn deutschsprachigen Magnificatvertonungen samt der dazugehörigen Eingangspsalmen nimmt formell im Jahr 1637 ihren Anfang, als der „Bürger und Handelsmann“ Johann Eiser ein Jahr vor seinem Tod ein umfassendes Testamentum aufsetzen ließ.18 Johann Eiser (1565

1638) gehört zu jenen Handelsleuten, mit deren Aufstieg die Verlagerung der internationalen Nürnberger Handelsaktivitäten aus dem patrizischen in ein zunehmend selbstbewusstes, bürgerliches Milieu illustriert werden kann. Der folgende geradezu märchenhaft anmutende Bericht fußt auf einer Lebensbeschreibung Eisers aus dem 18. Jahrhundert.19

Cecilia Klein († 1592) war Ehegattin eines Gemüsebauern („Köbler“) in Gostenhof, die ohne festen Stand ihre Ware auf dem Hauptmarkt anbot. Als sich bei ihr Kindswehen bemerkbar machten, gewährte ihr der Süßwarenhändler Johann Eiser seinen Verkaufsstand als Rückzugsort. Eiser fungierte am folgenden Tag, dem 12. September 1565, auch als Pate des neu geborenen Jungen bei der Taufe, die in St. Lorenz stattfand.20 Zehn Jahre später, im Jahr 1576, verehelichten sich Johann Eiser und Cecilia Klein; beide waren inzwischen verwitwet. Cecilias Sohn Johann Klein wurde adoptiert und nahm den Namen des Stiefvaters an. Er kam in dessen Lehre und übernahm im Alter von zwanzig Jahren, nach Eisers Tod 1585, das Geschäft und weitete es im Lauf der Zeit überregional aus. Als Handelsfirma wuchs es über den Handwerksbetrieb weit hinaus. Am Anfang dieser erfolgreichen Wendung steht, nach Auskunft der Lebensbeschreibung, folgende Geschichte:

Da dann einsmals, als er auf dem Marckt oder Mess zu Prag [Nachtrag: oder Linz] gewesen, und seine Waaren feil gehabt, es sich zugetraagen haben solle, daß die Kayßerl. Prinzen und junge Erzherzoge vor seine Boutique gekommen, er aber sogleich ihnen mit etwas von seinem Confect aufgewartet, und, als sie es bey Hof erzehlet, der Kayßer ihn vor sich kommen lassen, und, daß er sich eine Gnade ausbitten mögte, ihme angezeiget; der Eyßer hingegen um nichts, als daß er seine Waaren zollfrey durch alle Erblande führen und senden dörffte, angeführt; und solches weilen man zumalen, daß sein Handel nicht viel importiren würde, geglaubet hatte, alsobalden erhalten habe. Nachdeme aber er nebst seinem Zuckerbachen auch einen Handel mit Specereyen wenige Zeit darauf angefangen, hat ihme solche Zollfreyheit nicht wenig Nuzen geschaffet; und, weil er sehr sparsam und genau gelebet, seine Negotien aber der Höchste mercklich geseegnet, ist er in etlichen Jahren zu einem solchen Vermögen gelanget, daß er fast für den reichesten Kauffmann mit gehalten worden. Wie man dann bey seinem A. 1638 den 16. Jul: sich ereigneten Absterben seine Verlassenschafft auf eine Million Gulden und darüber geschäzet.“21

Mag es sich so oder ähnlich zugetragen haben – das immense Kapital für Eisers Stiftungen erwuchs wohl aus seinen Aktivitäten im Metallhandel. Er war an der Steyrischen Stahlhandelsgesellschaft beteiligt, gehörte damit zu der Gruppe der „Österreichhändler“. Sein Umsatz betrug 1621/1622 fast 100.000 Gulden.22 Den sozialen Aufstieg Eisers dokumentiert die 1597 erfolgte Aufnahme als „Genannter“ in den Größeren Rat und die 1629 erfolgreich angestrebte Nobilitierung. Dass Eisers beiden Ehen keine Nachkommen erwuchsen, wird noch einhundert Jahre später in Beziehung zu seiner testamentarischen Stiftung gebracht. Auf einer der beiden Gedenkmünzen, welche die Stiftungsverwalter 1739

17 Johann Gottfried Walther, Musicalisches Lexicon […], Leipzig 1732, S. 547: „Schedlich (David) war Organist zu S. Laurentii in Nürnberg, und gab daselbst sein aus Balletten, Couranten und Sarabanden bestehendes Musicalisches Klee-Blatt, von 2 Violinen und [e]iner Violetta, an[no] 1665. auf eigene Kosten, in breit-klein-octav heraus. Die Zuschrifft ist an Jemand und Niemand.“ Im Leipziger/Frankfurter Messkatalog wird noch das Musikalische Stamm-Büchlein genannt, eine Sammlung, ebenfalls für Triobesetzung, die 1667 erschienen sein soll. Vgl. Albert Göhler, Verzeichnis der in den Frankfurter und Leipziger Meßkatalogen der Jahre 1664 bis 1759 angezeigten Musikalien […], Leipzig 1902, Teil II, S. 73, Nr. 1307.

18 Testamentum deß Erbarn vnd fürnehmen Hannßen Eisers, Bürgers, vnd Handelsmanns in Nürnberg, Stadtarchiv Nürnberg, A1/1637.07.27. Im vorliegenden Text werden die Namensvarianten (Eysser, Eyßer) zu Eiser vereinheitlicht.

19 Stadtarchiv Nürnberg E 1/251 Nr. 1, Handschrift eines unbekannten Autors, 1739 oder später wohl zur Zentenarfeier der Stiftung angefertigt.

20 Gemäß dem Lorenzer Taufbuch fand die Taufe am 14. Dezember 1565 statt (Taufbuch Lorenz 1562 – 1580, fol. 77v). Paten werden nicht genannt. Der spätere, hier genannte Bericht benennt ein anderes Datum und dazu noch als Randbemerkung folgenden, hier wörtlich zitierten Nachweis: „Davon gibt das Pfarrbuch bey St. Lorenzen, worinnen die Täufflinge befindlich, eine Nachricht: A. 1565 den 12. Sept. wurde Jacob Klein und dessen Eheweib Cecilia ein Sohn Hannß getaufft.“ Es besteht kein Grund, den Eintrag des amtlichen Kirchenbuchs anzuzweifeln. Hingegen erscheint die Erkundung von Alternativdatum und möglicher Motivation dazu als eigenes Projekt, das an dieser Stelle freilich nicht zu unternehmen ist.

21 Stadtarchiv Nürnberg E 1/251 Nr. 1, Lebensbeschreibung fol. 1r – 1v.

22 Lambert F. Peters, Der Handel Nürnbergs am Anfang des Dreißigjährigen Krieges […], Stuttgart 1994 (Beihefte der Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 112), S. 373. Diese Seite der Eiser’schen Geschäftstätigkeit findet keinerlei Erwähnung in der oben genannten Lebensbeschreibung.

prägen ließen, ist zu lesen: „Hier adelt die Tugend ohne Ahnen und verewiget ohne Nachkommen.“23 Doch nicht nur seine Kinderlosigkeit mag den Kaufmann zu dieser gewichtigen Wohltätigkeit motiviert haben, es war wohl auch die Erfahrung seiner eigenen Herkunft aus einfachen Vorstadtverhältnissen. Sein Vater war als „Köbler“ (so die Bezeichnung in der Lebensbeschreibung) ein Landwirt ohne Vieh, in der sozialen Rangordnung unterhalb der Bauern angesiedelt.24

In insgesamt 22 Punkten legte Eiser seinen letzten Willen dar. Die Reihenfolge dieser Punkte beginnt mit Verfügungen von karitativer Zielsetzung, erst dann gefolgt von Zuwendungen an Eisers Blutsverwandtschaft, Klein mit Namen, an die Familie seiner zweiten Ehefrau sowie an weitere Personen. Im vorliegenden Zusammenhang ist eine Stiftung von Interesse, die aufgrund einer jährlichen Zeremonie zum Teil des öffentlichen reichsstädtischen Gedächtnisses wurde. Ihre Grundlegung findet sich im sechsten Passus von Eisers Testament, der hier wiedergegeben werden soll:

Nebenst deme vnnd fürs Sechste, alß mir bißanhero die löbliche Stifft deß Müntzers, Pfintzings, Ulrichs sehr Wohlgefallen, so habe ich dahero deroselben Fußstapffen nachzugehen, vnnd hundert ehrliche Bürger, so ihres Lebens vnnd Wohlverhaltens genugsambe Zeugschafft haben werden, mit einer jährlichen Beysteuer zubedencken,25 mich resolviret, ist derohalben meine Mainung, daß jahrlich zu Johannis Tag hundert ehrlichen Manspersonen einem jeden, der Bürger sein wird, sechs Gulden in Müntz bezahlet, dieße hundert darauff zu Vesper Zeit in die Kirchen nach St: Lorentzen geführet, aldar ihnen vonn dem Herrn Prediger daselbsten eine Predigt gehal-[p 4]ten, Ihme Herrn Prediger aber für seine Mühewaltung jedes Mahls Sechs Reichsthl: gegeben werden solle, vnnd die Vncosten zu solchen Allmoßen sollen auch von dem Capital uff E. E. E. Raths Loßungstuben genommen werden, welches meine Herrn Executores gleichergestalt, wie die vorige Stipendia Loßung frey machen, vnnd deßwegen sich mit E. E. Rath vergleichen sollen.

Mit der Ausführung des Stifterwillens wurde den testamentarischen Vorgaben gemäß am Johannistag (24. Juni) 1639 begonnen. Zur Vermeidung von Ungerechtigkeiten wie etwa doppelten Zahlungen wurden die Begünstigten schriftlich erfasst.26 Über die musikalische Ausgestaltung der Zeremonie lässt sich für die ersten Jahre nichts sagen; es liegt nahe, dass dieser Vespergottesdienst nach den üblichen Gewohnheiten der Reichsstadt vollzogen wurde.27 Diese wurden 1664 unter dem Titel „Officium sacrum“ kodifiziert, und zwar über das reguläre Proprium hinaus auch im Hinblick auf Sondergottesdienste.28 Der entsprechende Abschnitt lautet:

Ad diem 24. Junii, in memoria S. Ioh. Bapt. quando legatum Eiserianum exolvitur, eodem modo, omnia peraguntur, praeter duas Cantiones Germanicas, quarum loco, ante Concionem canitur: Der Herr ist mein getreuer Hirt / etc. post Concionem: Sey Lob und Ehr / etc.29

Das „eodem modo“ bezieht sich auf die vorangehende Darstellung der Stiftungsvesper des steiermärkischen Exulanten Tobias Elsenheimer (1586 – 1639). Dort ist zu lesen:

[…] sacrum officium ita peragitur.

1. Intonatur: Deus in adjutorium, etc.

2. Sequitur Cantio Germ.: Nun lob mein Seel den Herren / etc.

3. Canticum B. Virginis.

4. Concio habetur.

23 Stadtarchiv Nürnberg A 17/I Nr. 780a/b; auch E 17/II Nr. 539.

24 Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21, https://www.woerterbuchnetz.de/DWB, aufgerufen am 23.1.2023.

25 Münzer’sche (1555) und Pfinzing’sche (1617) Kleiderstiftung, beide für jährlich 100 arme Männer eingerichtet. Eine Ulrich-Stiftung ist bis jetzt nicht bekannt.

26 Stadtarchiv Nürnberg D 15 Nr. E 3a Nr. 14: „Büchlein. Über deß erbarn und wol vornehmen Herrn Hannß Eyßers des christlich verordnetes Almosen, die Alten verlebten 100 Männer belangend, welche und wie offt ein jeder dasselbige genossen, angefangen am Tag Johannis den 24. Junium Anno 1639.“ Die Einträge gehen bis 1681; 1682 wurde ein neues Register eingerichtet.

27 Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass zumindest für eine weitere Stadt, nämlich Breslau, wohltätige Stiftungen eingerichtet wurden, deren Ausführung einen beträchtlichen musikalischen Aufwand erforderten. Vgl. Barbara Wiermann, Die Entwicklung vokal-instrumentalen Komponierens im protestantischen Deutschland bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts, Göttingen 2005 (Abhandlungen zur Musikgeschichte, 14), S. 350.

28 Officium sacrum, quod in Aede D. Sebaldi Norimbergensium primariâ, singulis anni diebus exhiberi solet: cum Introitibus, Tractibus, Responsoriis et Antiphonis. Accessit Ordo officii sacri, S. Aedi Laurentianae consuetus; cum Hymnis ecclesiasticis. […] Nürnberg 1664. Liturgisch relevante Teile sind zugänglich bei: Wolfgang Hirschmann, Einführung, in: Johann Pachelbel, Messen, Kassel etc. 2010 ( Johann Pachelbel, Sämtliche Vokalwerke Bd. 1), S. VII – XVII, hier S. XVII. In deutscher Übersetzung, jedoch zum Teil unkontrollierbar paraphrasiert und ergänzt bei Max Herold, Alt-Nürnberg in seinen Gottesdiensten. […] Gütersloh 1890, S. 122 – 179, hier

S. 177 – 178.

29 Officium Sacrum (wie Anm. 28). S. 244 – 245: Am 24. Juni, dem Johannistag, wann die Eiser-Stiftung ihre [jährliche] Einlösung hat, wird alles auf die selbe Art und Weise aufgeführt, bis auf die beiden deutschen Gesänge. An deren Stelle wird vor der Predigt „Der Herr ist mein getreuer Hirt“, und nach der Predigt „Sei Lob und Ehr“ gesungen. (Übersetzung des Verfassers). Bei dem letztgenannten Liedgesang handelt es sich um die 13. Strophe von „Es ist das Heil uns kommen her“ (Paul Speratus) und nicht um das erst 1675 von Johann Jakob Schütz gedichtete „Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut“.

œ J œ œ œ œ J œ

œ œ . œ œj inprincipi œ œ œ œj inprincipi œ œ. œ J œ inprincipi

œ œ œ J œ inprincipi œ œ ˙ œ œ. œ J œ inprincipi

œ œ œ œj inprincipi

œ œ . œ œj inprincipi

œ

œ œ J œ

Œ œ ˙ etsem . œ œj ˙ nuncetsem

œ œ œ œ œ nuncetsem

œ œ ˙ nuncetsem œ œ ˙ œ œ ˙ v<c<Y

w w w w ˙ Ó per, ˙ Ó per, ˙ Ó per, ˙ Ó per, ˙ Ó œ œ J œ J œ J œ per,semperetin

œ œ J œ J œ J œ per,semperetin œ œ œj œj œj per,semperetin

œ œ J œ J œ J œ per,semperetin

œ œ œj œj œj

per,semperetin œ ˙ œ œ ˙ œ

œœ œ œ Œ œœ œ œ Œ œœ œ œ Œ œœ œ œ Œ œ J œ J œ J œ semperetin Œ œ œj œj œj semperetin Œ œ J œ J œ J œ semperetin Œ œ œj œj œj semperetin ˙ ˙ œ J œ ˙ saecula, œ œj ˙ saecula, . œ œj ˙ saecula, œ J œ ˙ saecula, œ œj ˙ saecula, œ œj ˙ w

œ J œ ˙ . œ J œ ˙ œ J œ ˙ œ J œ ˙ œ J œ ˙ saecula, œ œj ˙ saecula, œ J œ ˙ saecula, œ œj ˙ saecula, w Œ œ J œ J œ J œ

sem per etin

Œ œ J œ J œ J œ sem per etin

Œ . œ œj œj œj sem per etin

Œ œ J œ J œ J œ

sem per etin

Œ œ œj œj œj sem per etin

Œ ˙ œ

Œ œ º œ œ œ Œ . œœ œ œ Œ œœ œ œ Œ œ º œ œ œ Œ œ J œ J œ J œ sem per etin Œ œ º œj œj œj sem per etin Œ œ J œ J œ J œ sem per etin Œ œ J œ J œ J œ sem per etin ˙ ˙ œ º

J

Œ

Œ

Œ ˙