Illustration de couverture : Adobe Stock Création graphique de la couverture : Studio Dunod

© InterÉditions, 2021

InterÉditions est une marque de Dunod Éditeur, 11 rue Paul Bert, 92240 Malakoff

ISBN : 978-2-7296-2243-5

Ce document numérique a été réalisé par PCA

Table des matières

Couverture

Page de titre

Copyright

Préface à la première édition

Préface à la deuxième édition

Introduction - Faire venir à la conscience des intuitions à travers la métaphore

Première partie

POURQUOI LA MÉTAPHORE EN COACHING ?

Ce que l'esprit comprend, il le comprend par assimilation, ou par analogie

L'arrivée du Clean Language en France

David Grove, l'inventeur du Clean Language

Penny Tompkins et James Lawley, modélisateurs de David Grove

Jennifer De Gandt, promotrice de l'approche Clean en France

Après le Clean Language, l'Émergence Cognitive

Les salons d'Emergent Knowledge, des lieux de partage

1. LES SPÉCIFICITÉS DU CLEAN COACHING

Le Clean Coaching : une méthode de coaching basée sur la métaphore

Le Clean Coach, un facilitateur qui s'efface

Un processus où le client apprend par lui-même

La méthode : une alternance entre deux modes de pensées

Une séance de coaching

1. Définir l'objectif de la séance (cerveau gauche)

2. Trouver une métaphore personnelle (cerveau droit)

3 Explorer la métaphore pour trouver des solutions (Cerveau droit)

4 Transformer les solutions métaphoriques en actions (Cerveau Gauche)

La boîte à outils de l'approche Clean

Le Clean Language

La Modélisation Symbolique

Le dessin métaphorique

La Question Sextuple

2. DE LA MÉTAPHORE À LA MÉTAPHORE PERSONNELLE

La métaphore, cette inconnue si connue

La dynamique de la métaphore

Le marché aux métaphores

Le symbole

Les domaines-sources des métaphores

Le langage de la métaphore

Le vocabulaire sensoriel

La synergie Tête-Cœur-Corps

Les mémoires Tête-Cœur-Corps

La métaphore personelle

La métaphore spontanée en conversation

La métaphore spontanée en coaching

3. L'ESPRIT DE LA MÉTAPHORE

L'ingrédient secret de l'amphore : l'analogie

Communiquer par analogie

Se mettre à la place de l'autre

Faciliter l'apprentissage

Passer un message

Innover

Partager sa mission

Trouver une métaphore par analogie

La métaphore conceptuelle

Le concept de bonheur

Le bonheur est-il comme un vitrail multicolore ?

Le bonheur est-il comme une savonnette ?

Le bonheur est-il volatil comme un parfum ?

Le bonheur se laisse-t-il cueillir ?

L'économie du bonheur au Bhoutan

Le dentifrice dans le tube

La météo fait-elle courir un risque au stockage en nuage ?

Écrire un livre c'est comme un voyage

Être architecte d'écriture

Deuxième partie

LE CLEAN LANGUAGE ET LA MODÉLISATION SYMBOLIQUE

La Modélisation Symbolique ouvre un voyage dans le monde intérieur, l'espace individuel des métaphores et symboles

4. LE DIALOGUE AVEC LA MÉTAPHORE

Les questions de base

Exemples de formulation des questions

La dynamique réponse-question

La syntaxe répétitive

Le rythme et la modulation de la voix

Le rythme de la voix suit celui de la pensée (synchronisation)

Les rythmes de la pensée de Guy Claxton Converser avec la métaphore

La posture du facilitateur

Une attitude de neutralité

Un langage sensoriel et incarné

Le principe de minimalisme

5. LA MODÉLISATION SYMBOLIQUE CÔTÉ CLIENT

De la carte mentale à la carte métaphorique

Le Paysage métaphorique

Une séance de modélisation symbolique avec Simon

Définir l'intention de la séance

Trouver la métaphore personnelle

Dessiner le Paysage métaphorique

Chercher la Métaphore systémique

Trouver des solutions métaphoriques

Atterrir

6. LA MODÉLISATION SYMBOLIQUE CÔTÉ FACILITATEUR

Une séance de Modélisation Symbolique

La boussole de la Modélisation Symbolique

L'intention de la séance

Qu'est-ce que le Clean Start ?

Donner l'information

Définir l'objectif

La métaphore personnelle

Développer trois symboles

Zoom sur un symbole

L'auto-modélisation

Le Paysage métaphorique

La métaphore systémique

Les solutions

L'atterrissage

Troisième partie

LE CLEAN COACHING COLLECTIF

7. INTELLIGENCE HUMAINE ET PERFORMANCE COLLECTIVE

Des intelligences différentes

Mesurer l'intelligence : le QI

La révolution cognitiviste

Les étapes du développement

L'intelligence sensori-motrice (0-2 ans)

L'intelligence symbolique (2-6 ans)

L'intelligence métaphorique et linguistique (6-11 ans)

L'intelligence analogique et logico-mathématique (11-16 ans)

La reconnaissance d'intelligences multiples

L'intelligence émotionnelle

L'intelligence sociale

Chez les fourmis

Chez les humains…

La performance collective

L'intelligence collective

8. LA CRÉATIVITÉ PARTICIPATIVE AVEC LA MÉTAPHORE

La communication métaphorique

Le paradoxe de la métaphore

Le souci de l'autre

Les solutions métaphoriques

Les cartes métaphoriques

La vision métaphorique collective

9. LES OUTILS DE LA CRÉATIVITÉ PARTICIPATIVE

Le rôle et l'éthique du facilitateur

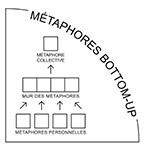

La boussole de Clean Coaching collectif

La synergie entre le rationnel et l'imaginaire

L'Intention

Les Métaphores

Les Solutions

L'Atterrissage

Les outils de créativité

Le dessin métaphorique

Le Clean Language en groupe

La Question Sextuple

Une variété d'applications

La vision Présent-Futur

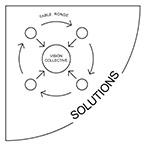

La Table ronde

La vision systémique

La vision collective

Une application hybride : les World Cafés

Conclusion

La métaphore, une matière qui permet l'émergence d'une connaissance de soi, de l'autre et du collectif

Lexique Clean

Bibliographie

Remerciements

Préface à la première édition

C’EST AVEC JOIE QUE J’ÉCRIS LA PRÉFACE POUR CE LIVRE DE BOGENA, œuvre complète sur le Clean Coaching. L’auteure s’est donnée pour mission de transmettre aux lecteurs français le travail de David Grove en Clean Language, Clean Space et Émergence Cognitive, ainsi que celui de Penny Tompkins et James Lawley (la Modélisation Symbolique). Je la remercie sincèrement d’avoir pris très à cœur la nécessité de rédiger en français ce livre, témoin de la manière bien particulière dont Clean a été reçu et développé en France, et qui certainement deviendra pour de longues années un outil indispensable pour nos étudiants en Clean.

Habituellement, lorsqu’une (nouvelle) discipline anglo-saxonne arrive en France, cela nécessite tout d’abord une phase de pénétration profonde des idées suivie par une traduction adaptée à la mentalité et à l’esprit français. Bogena a répondu à cette double tâche de rester fidèle aux idées d’origine (l’origine dans ce cas précis étant la Nouvelle-Zélande et l’Angleterre), tout en étant sensible au mode de pensée et au ressenti du pays qui en fera germer les graines (la France et la Pologne).

Ce livre va aider les étudiants déjà en formation Clean en France, et permettre une approche du sujet à tous ceux qui seront curieux de découvrir ce qu’est Clean avant d’aller plus loin. Vous allez trouver ici des expériences personnelles et des exercices structurés qui vont vous initier au monde de la créativité appliquée à la pratique des coachs et des thérapeutes. Ce livre est destiné à ceux qui sont à la recherche d’un moyen d’accompagner leur client en faisant émerger chez eux leur intelligence intérieure qui alors les guidera. Enfin, vous

allez découvrir aussi le pouvoir, bien connu des Anciens, de la Métaphore mise au service de la Facilitation centrée sur le Client.

Je vous souhaite vraiment de trouver autant de joies et de surprises dans le Clean que Bogena et moi-même.

Jennifer De Gandt

Préface à la deuxième édition

LA PREMIÈRE ÉDITION DU LIVRE DE BOGENA PIESKIEWICZ sur le Clean Coaching montrait la puissance de la pensée métaphorique pour accompagner les personnes vers de nouvelles compréhensions de leurs problématiques et l’émergence de solutions créatives.

Cette seconde édition apporte de nouveaux éclairages sur l’intelligence collective et les ressources du Clean Coaching pour la mobiliser avec bonheur. À l’encontre d’opinions anciennes, la négligeant au profit d’élites ou d’experts, Bogena Pieskiewicz rappelle que les recherches récentes sur les groupes et les organisations démontrent son efficacité pour autant que soient facilitées la variété des points de vue, leur expression libre et leur conjugaison.

L’intelligence collective repose sur l’intelligence sociale, et répond aux aspirations humaines de regroupement et aux bénéfices que chacun peut trouver dans la coopération avec les autres.

Depuis environ quarante ans, les méthodes d’organisation et de facilitation de l’intelligence collective telles que le Forum Ouvert, le World Café ou l’Appreciative Inquiry connaissent une forte popularité dans les organisations et ont démontré leur intérêt pour le traitement de sujets variés. Elles reposent toutes sur la confiance accordée aux individus, à leur intelligence sociale et à leur désir de coopérer pour cheminer vers une vision partagée.

La métaphore constitue une ressource précieuse pour ces approches en tant qu’elles sont non seulement, de fait, constamment présentes dans nos pensées et sous-tendent nos raisonnements,

mais aussi reliées au vivant et créatrices de visions personnelles et collectives.

En effet, les valeurs sous-jacentes aux métaphores individuelles, exprimées dans un groupe, peuvent être partagées et ce partage conduit à l’émergence d’une conscience collective qui permet de visualiser ce que le groupe souhaite de meilleur pour lui-même. Nous sommes là au cœur de la phase « Devenir », ou « Dream », du processus d’exploration appréciative. Elle invite, à partir des réussites et des forces du passé et du présent à rêver le meilleur futur collectif possible.

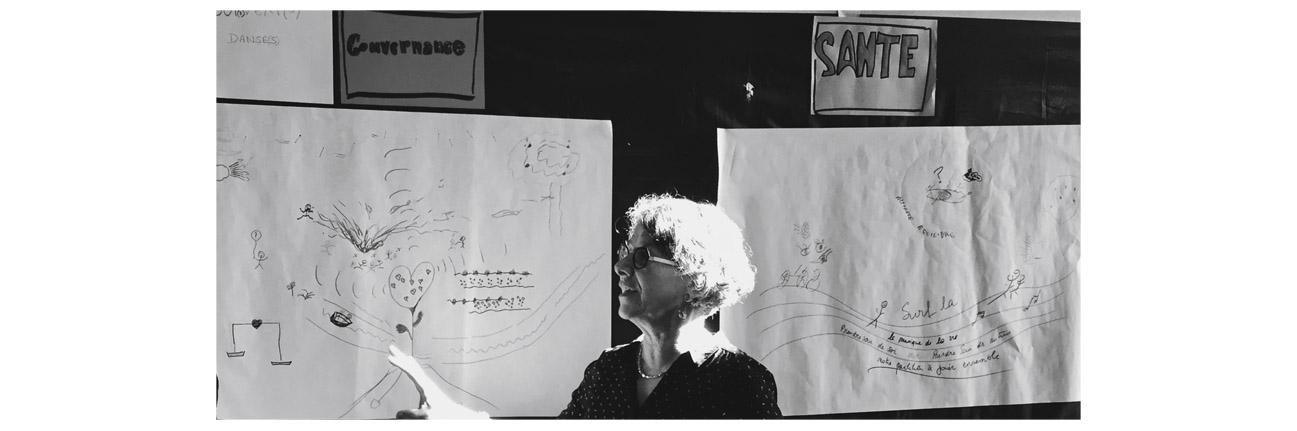

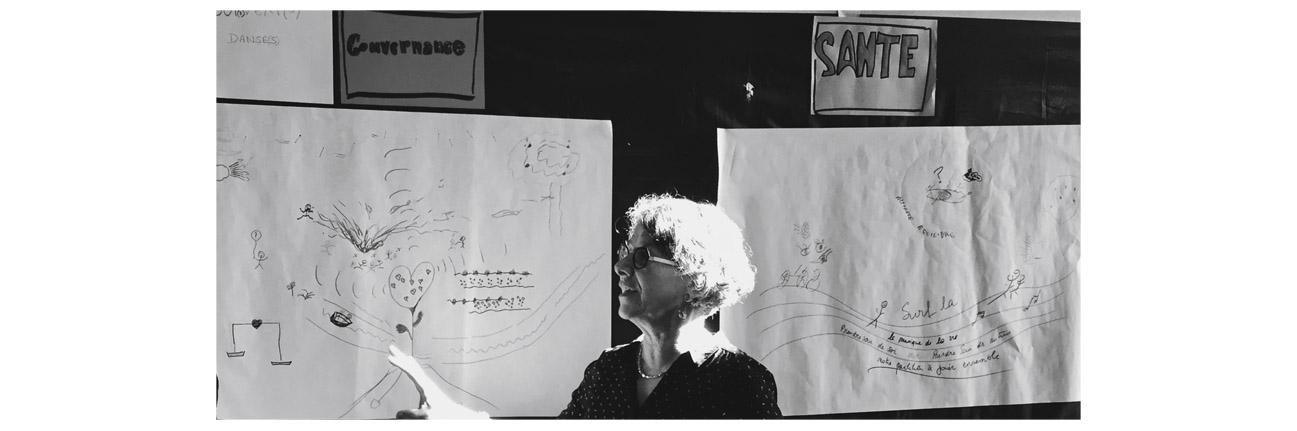

C’est la démonstration faite par Bogena Pieskiewicz et une équipe de facilitateurs lors du Congrès mondial de l’Appréciative Inquiry (World Apprecitaive Inquiry Conference) à Nice en mars 2019. Les participants ont d’abord été invités à créer individuellement leur propre métaphore d’un « Village Appréciatif », ensuite à la partager en sous-groupes, à rechercher les valeurs qui les réunissaient afin d’élaborer une métaphore commune, dessinée à plusieurs mains. L’expression des métaphores, issues des sous-groupes, a débouché sur un « espace partagé de conscience collective », prélude à l’élaboration d’actions que les participants ont emportées avec eux pour les mettre en œuvre dans leur communauté de vie. C’est ainsi que la métaphore peut non seulement permettre la création de nouveaux possibles, mais aussi de déboucher sur des solutions concrètes.

Comme le soulignaient déjà David Cooperrider et Frank Barrett, « La métaphore générative est une invitation à voir le monde différemment, à faciliter l’acquisition de nouvelles connaissances, à créer de nouveaux scénarios pour des actions futures et dépasser les aires de rigidité. »

Cette nouvelle édition du Manuel de Clean Coaching éclaire et précise l’usage de la métaphore et constitue une précieuse contribution aux processus d’intelligence collective.

Fondateur

Inquiry 1

Jean Pagès

de l’Institut français d’Appreciative

Introduction

Faire venir à la conscience des intuitions à travers la métaphore

Cette deuxième édition s’enrichit du Clean Coaching collectif, une méthode adaptée au monde de l’entreprise qui s’inspire des neurosciences en développant des outils concrets de facilitation métaphorique.

Dans les années 1980, je surfais déjà sur la vague d’une démarche de qualité de vie au travail. Pendant une année, j’ai accompagné en tant qu’animatrice des groupes de volontaires, appelés « cercles de qualité », sur des projets visant l’amélioration de l’accueil du public, de la communication et des relations entre les différentes administrations territoriales au bénéfice des usagers.

À partir de cette opportunité qui m’a été donnée, où j’ai pris le goût d’accompagner les groupes vers une meilleure gestion de leurs forces et talents, j’ai amorcé un virage professionnel. Ayant suivi une formation à la Programmation Neuro-Linguistique, j’en suis devenue formatrice et j’ai commencé à l’enseigner en français, puis en polonais. J’ai découvert ainsi la subjectivité de l’expérience humaine et la complexité dans la communication quand on partage des modèles du monde différents les uns des autres. Au fil des pages, vous aurez l’occasion de découvrir les liens entre la PNL et les outils de Clean Coaching qui s’en inspirent souvent.

Après un Certificat européen en Psychothérapie, j’ai commencé à accueillir des patients au Centre d’Évolution dans le quartier latin de Paris. En tant que thérapeute, je ressentais un inconfort face à leur demande en réparation ! Or, selon les présupposés de la PNL et mon intime conviction, les personnes ne pouvaient être cassées puisqu’elles avaient déjà toutes leurs ressources pour réaliser leurs

objectifs. Entre l’interférence de mon leg paternel – mon père était horloger et réparait des montres – et ma perception de la demande des patients, je ne me sentais pas à l’aise… Je me suis donc tournée vers le coaching, les patients sont devenus des clients et je me suis sentie à ma place. Cette posture s’est confirmée quand j’ai découvert le Clean Language pour accompagner mes clients dans un processus d’exploration personnelle pour y trouver des réponses et des solutions propres à chacun d’eux. Je me suis enfin sentie en phase avec moi-même grâce à l’esprit Clean procurant cette alchimie subtile entre la neutralité bienveillante et la confiance dans le processus et le génie du client.

J’ai eu la chance de participer aux quatre séminaires que David Grove a donné à la Bouvetière en Normandie, entre 2004 et fin 2007. C’est durant cette période que David a développé des liens directs avec Jennifer De Gandt, notre hôtesse et mes compagnons d’apprentissage de la première heure… Anne de Blignières, Sophie de Bryas, Lynn Bullock, Lynne Burney, Silvie de Clerck, Noémie Dehouck, Laure Duthu, Tania Korsak, Nadine Lebeau, Maurice Brasher, Philippe Lemaire. C’est à ce moment-là qu’il nous a encouragés à développer nos propres applications.

David Grove a publié peu et la plupart des ouvrages sont écrits par ceux qui l’avaient connu directement et qui avaient popularisé son savoir-faire ainsi que son savoir être, l’esprit Clean. Après sa disparition en 2008, j’ai pris à cœur de contribuer à faire connaître son génie. L’occasion s’est présenté quand j’ai commencé à enseigner les quatre disciplines : le Clean Language, la Modélisation symbolique, le Clean Space et Emergent Knowledge.

J’ai imaginé ce livre comme un guide où j’accompagne les lecteurs dans la découverte du Clean Coaching individuel et comme une référence pour ancrer la pratique. Cinq ans plus tard, je l’élargis au Clean Coaching collectif.

Cet ouvrage, résolument imprégné de l’esprit Clean, s’inscrit dans la dynamique de transmission. Je vous invite à la découverte de ce nouveau chemin tracé par le Clean Coaching Collectif, où le mouvement des groupes viendra s’enrichir des apports de chaque intelligence avec son allié : la métaphore…

Partie I

POURQUOI LA MÉTAPHORE EN COACHING ?

Ce que l’esprit comprend, il le comprend par assimilation, ou par analogie.

Denis Diderot

1 LES SPÉCIFICITÉS DU CLEAN COACHING

« Le Clean Coaching favorise l’émergence de transformations profondes dans nos systèmes de représentation et dans nos modes de fonctionnement »

Éric Rhodes

L’ARRIVÉE DU CLEAN LANGUAGE EN FRANCE

La découverte du Clean Language a transformé mes pratiques professionnelles dans le coaching. Et pas seulement les miennes. En effet, cette approche a également bouleversé celles des autres membres de la communauté qui s’est constituée autour de Jennifer De Gandt. À l’origine de notre histoire : un homme, David Grove, et une femme, Jennifer De Gandt. Le premier est à la source de la méthode, la seconde est l’initiatrice de sa diffusion en France.

David Grove, l’inventeur du Clean Language

Psychothérapeute néo-zélandais, David Grove pratique aux ÉtatsUnis dans les années 1980 et développe des méthodes cliniques pour résoudre les souvenirs traumatiques. Il travaille avec les victimes de violences (abus, viols, incestes) et s’intéresse également

1

aux traumas des vétérans de la guerre du Vietnam. Il repère que ses patients utilisent spontanément la métaphore. Celle-ci traduit leurs ressentis et la façon qu’ils représentent ce qui leur est arrivé. Pour l’exprimer, lorsque les patients n’ont pas de mots, la métaphore leur redonne la parole.

Il expérimente alors une approche unique : il poursuit la conversation sur le même mode et ne cherche pas à interpréter ni à proposer sa propre métaphore. Il veille à ne pas contaminer la représentation de la réalité du patient en respectant ses mots avec la plus grande exactitude. Pour lui, même les silences doivent être accueillis car ils font partie de la pensée inconsciente du patient d’où émergent les éléments de la métaphore sous forme d’images, de paroles, de réminiscences… Ce souci de rester neutre est à l’origine de l’appellation de la technique de questionnement qu’il emploie : le Clean Language.

Penny Tompkins et James Lawley, modélisateurs de David Grove

Les résultats hors du commun de David Grove et sa renommée de psychothérapeute innovant attirent l’attention de l’Américaine Penny Tompkins et du Britannique James Lawley. Couple dans la vie, ils sont tous deux enseignants en Programmation Neuro-Linguistique (PNL). Ils proposent à David Grove, sur le modèle de la PNL, de transformer sa compétence intuitive en méthode qui puisse être enseignée. David accepte la proposition en posant comme condition l’interdiction de le questionner sur ce qu’il fait.

Pour étudier son approche, Penny et James deviennent à tour de rôle patients et élèves. Ils mettent à plat et formalisent la manière dont David Grove conduit la séance en utilisant la métaphore personnelle du patient. Ils partent de sa façon de faire pour bâtir une méthode qu’ils baptisent Modélisation Symbolique. Le résultat de cette modélisation fera l’objet d’un livre qu’ils publieront en 2000 à compte d’auteurs. Son titre : « Metaphors in Mind – Transformation through Symbolic Modelling » 2

Jennifer De Gandt, promotrice de l’approche Clean en France

Le Clean Language et la Modélisation Symbolique vont être introduits en France à l’initiative de Jennifer De Gandt : professeur d’anglais à travers le monde, elle devient, dans les années 1980, enseignante en Programmation Neuro-Linguistique et crée NLP Sans Frontières. Elle est aussi une des premières à appliquer cette méthode au monde de l’entreprise. En 1995, en Angleterre, elle rencontre David Grove et se passionne pour son approche originale. Quand elle fait la connaissance de Penny et James en 1996, elle suit leur formation et leur propose de dispenser celle-ci en France. Ce projet prendra quelque temps à voir le jour. La première étape est franchie quand Penny Tompkins et James Lawley présentent le Clean Language lors du congrès de la PNL à Paris en 2001. À partir de cette date, Jennifer De Gandt devient le pivot du développement du Clean en France.

Depuis cette date, et pendant une dizaine d’années, elle organise des séminaires didactiques animés par Penny et James à la Bouvetière en Normandie. Je n’en ai manqué aucun. Au début de l’été, Jennifer réunit des praticiens et des clients bénévoles pour des sessions de supervision qu’elle assure avec Penny et James. Ces sessions permettront par la suite de délivrer les certifications de facilitateurs en Clean Process, la première ayant lieu en 2007.

Par ailleurs à Paris, Jennifer accueille chaque mois des personnes qui désirent pratiquer. J’y apprends par immersion, étant à tour de rôle coach et client. Elle instaure ainsi une régularité qui se poursuit encore aujourd’hui. Autour d’elle, chacun de nous développe un sentiment d’appartenance à un réseau dédié à la pratique et à la diffusion du Clean. C’est ainsi que naît naturellement le Réseau Clean en France (www.cleanlanguage.fr).

Après le Clean Language, l’Émergence Cognitive…

Pendant ce temps, David Grove est déjà plus loin dans sa recherche permanente pour tisser les ponts entre les sciences et la psyché. Il

se passionne pour les théories de systèmes et les recherches en réseaux sociaux. Il développe ainsi une série de protocoles inspirés par les sciences, mais aussi par les traditions de guérison de la Grèce antique et de whakapapa maori. Il s’inspire par exemple de la théorie du système des vivants qui ont une capacité d’autoadaptation en fonction du milieu. Il pose l’espace comme milieu d’exploration de la pensée inconsciente. Le client s’y déplace physiquement pour revisiter son histoire personnelle. Il l’appelle le Clean Space.

L’ensemble de ces protocoles post-Clean Language portent le nom d’Émergence Cognitive (Emergent Knowledge).

L’Émergence Cognitive désigne le processus de prise de conscience où, dans la verticalité de la pensée, l’inconscient cognitif et le conscient se rencontrent.

Les salons d’Emergent Knowledge, des lieux de partage

En novembre 2004, David Grove nous livre ses inspirations. Il invente la formule de Salon EK (Emergent Knowlegde) à la Bouvetière, un lieu de partage où il présente ses recherches en cours et offre aux participants la possibilité de les expérimenter. Lors du dernier séminaire, il crée même un protocole qui va être déterminant pour moi. Il va transformer mon rêve en réalité.

Au cours de celui-ci, je matérialise mon projet sous forme d’un collage, pour illustrer les sources de mes motivations et leur origine familiale. On y voit, un à un, tous les éléments de ma lignée, marquée par la Seconde Guerre mondiale, ma quête de faire des choses pour apporter la paix, mes différentes étapes de vie, mon identité, tout ce qui donne le sens à mon projet. J’annonce mon intention de transmettre l’approche Clean dans mon pays et ma langue d’origine. Quand je prends l’engagement

d’enseigner le

Clean Coaching dans le pays de mes ancêtres, David Grove propose de m’y soutenir par sa présence. Nous prenons date pour organiser deux premiers séminaires en 2008 à Varsovie.

3

Cette posture de David Grove de permettre que les choses arrivent juste par sa présence m’a toujours impressionnée, et aujourd’hui je tends à la faire mienne. Même si les deux séminaires, programmés en Pologne, n’auront malheureusement pas eu lieu. Le 7 janvier 2008, David Grove s’éteint alors qu’il met au point un protocole d’auto-modélisation assistée par e-learning qui porte le nom de Card-I-act.

Vous l’avez compris, la philosophie de cet homme m’inspire encore très fortement aujourd’hui. David connecte la personne à son monde intérieur. Il impulse un processus où chacun apprend, à son rythme, dans un va-et-vient d’informations qui émerge de son for intérieur. J’ai pu vivre les changements qui s’opéraient en moi et être témoin de la transformation chez les autres.

Ces expériences ont conforté ma vision de l’être humain comme un être complet, tel un système vivant qui apprend et se développe tout au long de son existence. Le potentiel de changement est infini. J’adopte alors définitivement comme mode d’accompagnement le Clean Coaching.

LE CLEAN COACHING : UNE MÉTHODE DE COACHING BASÉE SUR LA MÉTAPHORE

Le mot coacher vient du français « le cocher » qui désigne le conducteur d’une voiture, tirée par un ou plusieurs chevaux. Le cocher est celui qui conduit l’attelage pour amener son client à sa destination. Puis le terme a été utilisé pour désigner l’entraîneur sportif, le coach sportif. Par extension, le coach et le coaching ont ensuite intégré la sphère professionnelle et personnelle pour accompagner les clients dans la réalisation de leurs objectifs.

Le coaching professionnel est une méthode d’accompagnement ayant pour objectif de générer des énergies, du sens et des solutions propres à chaque coaché.

Cette définition est commune aux différents types de coaching :

• Le cadrage s’effectue sur l’objectif du client, par le biais d’un contrat.

• Le coach part du principe que le client dispose de toutes les ressources nécessaires pour atteindre les résultats qu’il se fixe.

• Le coach suit des règles éthiques et déontologiques : le nonjugement, le respect, la neutralité, la bienveillance.

Le Clean Coach, un facilitateur qui s’efface

En Clean Coaching, le coach adopte la posture de facilitateur qui s’inspire de celle de David Grove. Il sait travailler dans l’instant quand il utilise des questions minimalistes du Clean Language pour connecter le client à son monde intérieur.

Le Clean Coaching est une méthode de coaching où le professionnel privilégie des outils Clean et adopte une posture et l’éthique de Confiance – Neutralité – Acceptation – Minimalisme

Le facilitateur part du présupposé que le client est le mieux placé pour résoudre ses problèmes et trouver ses propres solutions. Il limite alors ses interventions au strict nécessaire, sachant que, plus il devient transparent, plus le client suivra son propre cheminement et meilleur sera le résultat. Il adopte une posture Clean qui signifie neutre et se donne comme ligne de conduite de :

• ne pas chercher à connaître le sens que le client attribue à un symbole ou une métaphore ;

• ne pas contaminer par ses apports, c’est-à-dire ni conseiller ni suggérer ;

• ne pas avoir d’attente quant aux résultats immédiats ;

• faire confiance aux ressources dont dispose le client.

Volontairement effacé, le rôle du facilitateur n’en est pas moins essentiel. Il aide le client à trouver sa métaphore personnelle. Il l’accompagne dans l’exploration de son monde symbolique. Le client

apprend à se connaître à travers ses symboles, à transformer les obstacles en ressources et à trouver ses propres solutions.

Au fil de la transformation de la métaphore, le changement se produit dans la réalité du client.

Un processus où le client apprend par lui-même

D’une manière générale, les métaphores sont des mots ou des images simples pour exprimer des états complexes. Quand la métaphore reflète la perception d’un vécu personnel, donne sa vérité propre ou traduit des sentiments, elle devient « métaphore personnelle ». En Clean Coaching, elle fournit la matière pour explorer le processus de la pensée et permettre au client d’ouvrir une fenêtre sur son monde intérieur.

Quant au facilitateur, il fait confiance au processus. Le client prendra le chemin qui lui appartient et le changement se produira, et ce, uniquement au moment opportun.

La méthode : une alternance entre deux modes de pensées

Mon expérience de thérapeute puis de coach m’a montré que le client a généralement une bonne connaissance de son problème. Dans le domaine où il sait, il raconte le pourquoi du comment il a ce problème, et tout ce qu’il a tenté pour résoudre sa difficulté. Quand il épuise les explications, il se cogne à la limite du je ne sais pas, voire du je ne sais plus. C’est à cet instant que le facilitateur peut proposer un mode opératoire innovant, dans lequel il invite le client à aborder son problème par le biais de la métaphore.

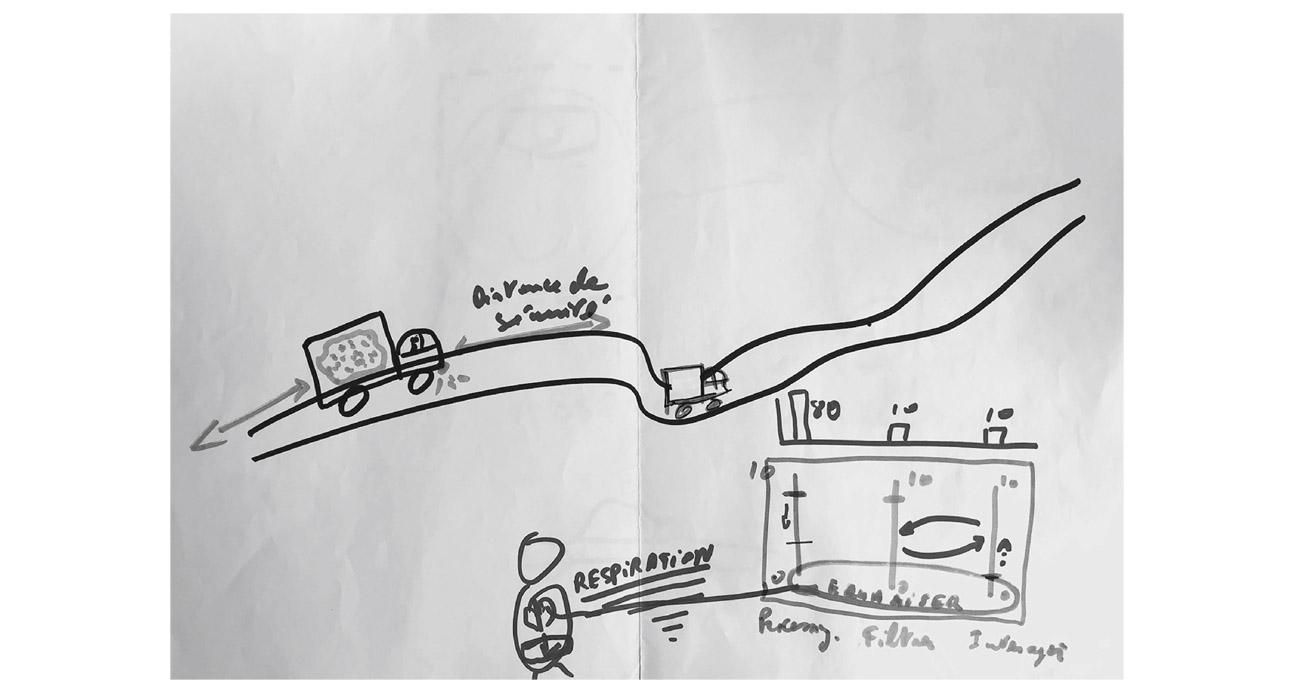

L’intérêt du Clean Coaching est qu’il introduit une alternance entre la pensée logique et rationnelle du cerveau gauche et la pensée métaphorique du cerveau droit.

Dans le contexte professionnel du coaching, l’aspect rationnel sera préservé car le facilitateur fait appel au cerveau gauche pour faire un état des lieux. Il va ensuite progressivement inviter son client à voir sa problématique sous forme d’une métaphore faisant appel

cette fois-ci au cerveau droit Le facilitateur accompagne ainsi son client jusqu’à ce qu’il trouve ses propres réponses. En fin de session il va les intégrer dans un contexte réel, sollicitant de nouveau son cerveau gauche.

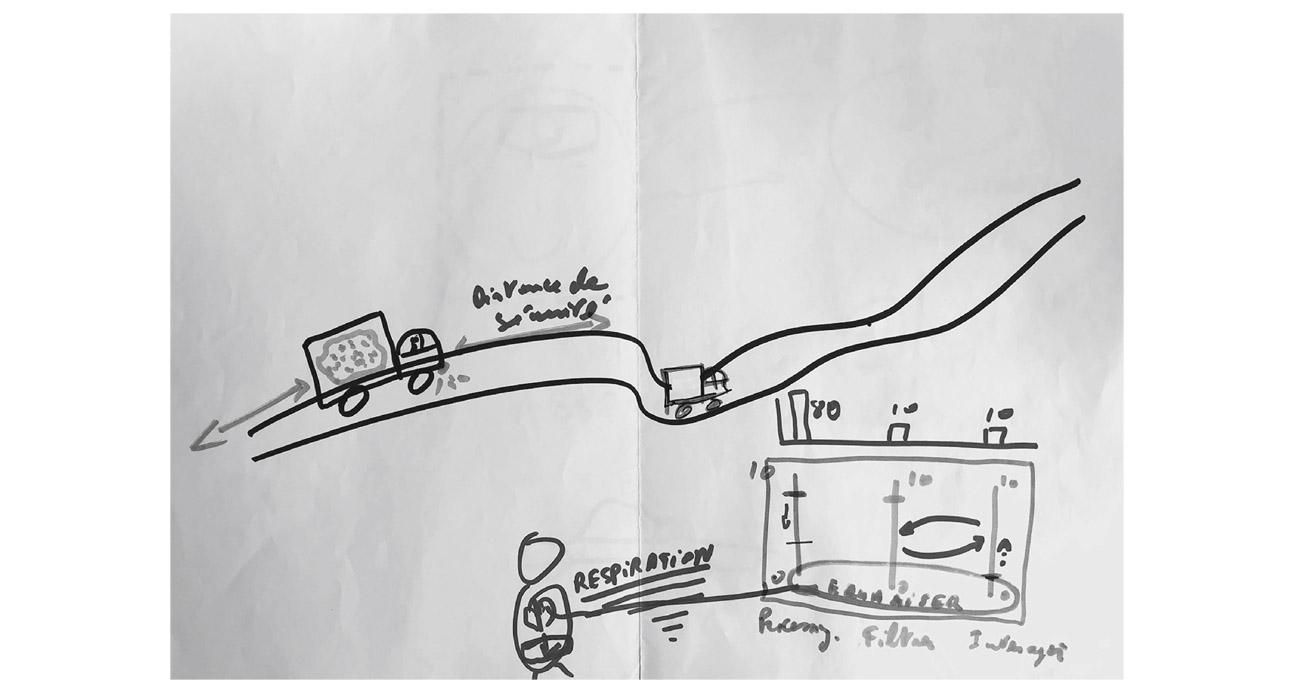

Dans une séance de Clean Coaching on retrouve ces quatre séquences :

1. Objectif : définir l’objectif de la séance en faisant appel au cerveau gauche.

2. Métaphore : trouver la métaphore personnelle de l’état présent en sollicitant le cerveau droit.

3. Solutions : explorer la métaphore pour trouver des solutions en faisant appel au cerveau droit.

4. Plan d’action : transformer les solutions métaphoriques en actions concrètes en sollicitant le cerveau gauche.

UNE SÉANCE DE COACHING

Laure fait partie d’une équipe en charge d’un référentiel de normes à déployer dans toutes les unités de production. À la suite d’un entretien annuel, elle s’est engagée à s’impliquer encore davantage

La boussole Clean Coaching

4

dans la motivation de l’équipe pour mener à bien leur projet d’envergure internationale. Elle choisit de se faire accompagner en Clean Coaching et me donne son accord pour utiliser les éléments de sa séance et découvrir comment cela se passe en pratique.

1. Définir l’objectif de la séance (cerveau gauche)

La séance débute par une conversation.

Laure – Mon collègue, Luc, est tout content parce qu’on a publié dans les délais. C’est vrai que l’injonction de la direction est qu’on publie dans les délais quoi qu’il arrive. Pour moi, qu’on publie dans les délais n’est pas suffisant. Je veux également de la qualité. Car mon boulot, c’est avant tout de m’assurer de la qualité de ce qu’on a produit !

Pour définir l’objectif de la séance, je reprends textuellement ses propres mots et je pose la question de manière suivante :

BP – Et qu’on publie dans les délais n’est pas suffisant et tu veux également la qualité, alors qu’aimerais-tu qu’il y arrive ?

Laure – J’aimerais rendre une publication dans les délais, mais aussi une publication de qualité. Oui c’est ça : j’aimerais réussir une publication de qualité dans les délais !

2. Trouver une métaphore personnelle (cerveau droit)

Pour aider Laure à trouver une métaphore personnelle, je résume ce qu’elle vient de dire à propos du problème et son objectif, et demande :

BP – Et tout cela ressemble à quoi ?

Elle se tait comme si elle donnait le temps à la réponse de venir et je respecte ce temps de silence.

Laure – Ce qui me vient à l’esprit, c’est un serrurier qui fait des clefs. Quand, pour être dans les délais, il fournit une clef qui est mal faite, cela n’a pas d’intérêt.

À ce moment, j’invite Laure à dessiner Elle esquisse un trousseau de clefs et une serrure de porte.

3. Explorer la métaphore pour trouver des solutions (Cerveau droit)

Je pose d’autres questions Clean en m’appuyant sur le dessin.

BP – Quand le serrurier fournit une clef qui est mal faite et ne marche pas, qu’est-ce qui se passe ensuite ?

Laure – Le client est furieux. Il estime que ce n’est pas un service professionnel, dit-elle en dessinant un client furieux.

BP – Et quand un service n’est pas professionnel, il y a-t-il autre chose à propos de professionnel ?

Laure – C’est comme si le professionnel donnait au client une clef sans se soucier s’il va pouvoir ouvrir la porte.

BP – Et le client, qu’aimerait-il qu’il arrive ?

Laure – Un service de professionnel, c’est-à-dire avoir une clef qui ouvre sa porte.

Je continue à poser d’autres questions qui suivent la logique de la métaphore :

BP – Et y a-t-il autre chose à propos de la clef ?

Laure – Il faut que la clef soit suffisamment formée… Elle dessine une clef crantée.

BP – Qu’est-ce qui doit se passer pour que la clef soit suffisamment formée ?

Laure – Pour cela il faut deux étapes… La première, c’est tester les dents de la clef pour voir si elles sont bonnes. La deuxième, c’est comprendre que, même si ce n’est pas une clef en multiples exemplaires, on peut la reproduire si nécessaire.

À ce moment-là, je reste une fois de plus silencieuse et laisse Laure savourer sa découverte.

Laure – J’ai compris. Il faut que je puisse démontrer qu’il faut deux étapes.

4. Transformer les solutions métaphoriques en actions (Cerveau Gauche)

Lorsque Laure quitte le langage de la métaphore, je lui rappelle son objectif initial : réussir une publication de qualité dans les délais, et lui propose de noter ce qu’elle sait maintenant à ce propos. Alors elle l’écrit : Ce n’est pas la pression des délais, mais mon exigence de service professionnel qui est en jeu. Je cherche une solution qui concilie les deux.

Pour l’encourager à le traduire en plan d’action, je lui demande quel est le premier pas qu’elle peut faire pour cela. Alors Laure énumère ce qu’elle va faire :

– Primo, il faut tester les dents de la clef pour voir si elles sont bonnes.

– Secundo, ce n’est pas une clef en multiples exemplaires, mais si cela est nécessaire, on peut la reproduire… On pourrait en produire un deuxième exemplaire et l’essayer en usine. J’ai compris et je vais proposer à mes collègues et à ma responsable de travailler en deux étapes.

À la suite de sa séance de coaching, Laure envisage une toute nouvelle stratégie de publication : d’abord tester et déployer le référentiel qualité dans un espace interne au sein de son unité. Si les résultats s’avèrent bons, elle pourra alors démultiplier sa publication sur la plateforme mondiale.

Laure va utiliser la métaphore pour communiquer ses solutions et obtenir l’adhésion de ses collègues. À commencer avec Luc, elle va trouver les mots justes pour qu’il l’entende :

– Écoute, Luc, je suis tout à fait d’accord avec toi sur l’importance des délais ! Mais si on oublie la qualité pour les tenir, alors cela me fait penser à un serrurier à qui on commande une clef. Il la rend dans les délais, mais elle n’ouvre pas la porte. Alors le client n’est pas satisfait car cela

ne lui sert à rien. Ce qu’il veut, c’est une clef opérationnelle dans les délais.

Le Clean Coaching est un processus dynamique. Il se fait non seulement au cours de la séance, mais se poursuit entre les séances. Le facilitateur fait le point au début de la séance suivante pour évaluer la réalisation des objectifs par rapport à la précédente. À cette occasion, le client peut constater que des changements se sont effectués presque à son insu. La problématique a tout simplement disparu. Quand Laure revient sur les bénéfices à la suite de notre séance, elle raconte :

– Avant, j’avais une colère très forte contre mon collègue Luc. Depuis, on s’est réajusté. Nous partageons les mêmes inquiétudes au sujet de l’outil opérationnel qui doit être démultiplié auprès de dizaines de milliers de collaborateurs dans le monde ! Alors, pour préparer notre présentation commune, nous nous sommes mis d’accord sur le fait de tester le référentiel qualité sur une vingtaine d’utilisateurs de l’équipe. Maintenant, on se soutient mutuellement ! En plus, on a une vision commune vers où l’on veut aller.

À chaque séance, le client peut évaluer les résultats à court terme. Mais ce n’est pas tout. Il y a aussi des bénéfices à long terme, lorsque le client s’approprie ses métaphores et s’en sert comme guide dans sa vie personnelle et professionnelle. Nous y reviendrons à la fin du chapitre.

LA BOÎTE À OUTILS DE L’APPROCHE CLEAN

Dans la boîte à outils de facilitateur, il y a une méthode, la Modélisation Symbolique, et plusieurs techniques que nous verrons en détail au fil des chapitres. Voici un aperçu global des outils de base en plus de la Boussole de Clean Coaching : le Clean Language, le dessin métaphorique, la Question Sextuple. Et surtout il y a la métaphore personnelle, la spécificité du Clean Coaching.

Le Clean Language

Le Clean Language est une technique de questionnement inventé par David Grove pour accompagner les clients en thérapie sous forme d’une conversation avec la métaphore personnelle.

Ayant adopté le Clean Language dans ma pratique, je mesure avec le recul son intérêt pour mes clients. Auparavant, je dépensais beaucoup d’énergie pour les aider à quitter les ornières de pensées et de croyances limitantes. Les questions Clean sont peu connues et paraissent inoffensives ; les clients peuvent se détendre et consacrer toute leur énergie à trouver leurs propres solutions en accord avec leur modèle du monde.

Les quatre composantes du Clean Language

✓ Douze questions de base et questions spécialisées.

✓ Syntaxe répétitive et utilisation exacte des mots.

✓ Modulation de la voix.

✓ Dialogue avec la métaphore.

La Modélisation Symbolique

C’est une méthode de facilitation d’un processus où le client crée un modèle métaphorique de son mode de fonctionnement.

Le client trouve une métaphore qui correspond à son besoin du moment. Le facilitateur utilise le Clean Language pour aider le client à explorer sa métaphore et à découvrir des obstacles ignorés, des freins cachés mais aussi des ressources parfois inattendues. Le client apprend qu’un schéma de comportement, illustré par sa métaphore, peut se transformer et lui livrer des éléments de solutions. De métaphoriques, les solutions seront converties en actions concrètes.

Pour l’exemple, souvenez-vous de la solution trouvée par Laure qui a fait le lien entre la fabrication d’une clef sur mesure en deux étapes et la publication d’un référentiel de qualité en deux temps.

Le dessin métaphorique

Le client matérialise sa métaphore personnelle sur un support visuel. Cette technique lui permet de se laisser absorber rapidement dans la pensée inconsciente. Une cliente décrit ainsi ce qui se passe en elle : Quand je parle, je parle avec le Moi qui contrôle. Dès que je fais un dessin, je ne suis plus en contrôle, plus en justification, plus en raison, juste en réponse à des questions…

En dessinant, les clients sont impressionnés par quelque chose qui vient de leur inconscient : j’ai été impressionné quand quelque chose m’est venu à l’esprit, alors j’ai fait un dessin, et puis quand on reboucle, ça prend un sens.

Parfois un client sceptique au départ peut ensuite reconnaître la puissance du dessin en disant : Si on me dit « dessine ! », cela me bloque. Et pourtant dessiner la situation est un outil très puissant. Ma problématique s’est résolue dans le dessin.

La Question Sextuple

Un peu d’histoire avant de vous parler de la Question Sextuple …

5 67

La théorie des « Six degrés de séparation »

Appelée aussi « la théorie des six poignées de main », elle a été énoncée en 1929 par l’écrivain hongrois Frigyes Karinthy . Elle évoque la possibilité que toute personne sur le globe peut être reliée à n’importe quelle autre, au travers d’une chaîne de relations individuelles comprenant aux plus six maillons.

Inspiré par cette théorie, David Grove a réalisé un protocole simplissime qui permet en une seule et même question, répétée six fois, d’arriver à l’essentiel de ce que l’on sait, « la connaissance cognitive ».

La Question Sextuple a des multiples applications et permet de :

• faire un état de lieu ;

• se vider la tête de ses préoccupations ; 2

résumer les acquis d’une séance de coaching ;

• renforcer la confiance en soi et ses capacités à faire face à la vie.

La métaphore personnelle

La métaphore personnelle reflète nos représentations intérieures de soi, des autres et de la vie. En Clean Coaching, elle fournit la matière pour l’auto-modélisation de notre propre mode de fonctionnement. Elle développe l’imaginaire et booste la créativité pour trouver des solutions qui s’accordent avec le système de valeurs et d’identité personnelle.

À titre de témoignage, je vais vous raconter comment la métaphore de nomade m’avait guidée dans ma vie personnelle et professionnelle jusqu’au moment où elle est devenue périmée. Ayant les outils et l’état d’esprit Clean, nous pouvons évoluer grâce à nos métaphores qui se transforment en synergie avec nous.

•

Coach-nomade « kotchovnichka »

On me posait souvent cette question : Selon toi, entre tes deux pays, où préfères-tu vivre à plein temps, en France ou en Pologne ? Je trouvais cette question embarrassante car, pour moi, il n’y avait pas de choix à faire et j’avais l’impression qu’on m’y obligeait par ce questionnement. Elle ravivait chez moi une ambivalence d’identité. Suis-je française d’origine polonaise ou polonaise de citoyenneté française ? Le jour où j’ai réalisé que, de cœur, je suis citoyenne du monde et européenne par choix, la métaphore de nomade s’est imposée à moi En polonais, une nomade se dit Koczowniczka et se prononce (kotchovnitchka ) une Coach-nomade en quelque sorte

Cette métaphore m’avait accompagnée pendant la période où je partageais mon temps entre Paris, ma yourte principale, et Varsovie, Montréal et la Toscane. Pour être légère dans mes déplacements, j’avais adopté le mode de vie nomade pratiquant l’art du minimalisme au quotidien. Mais la métaphore s’est périmée à la suite des évènements qui ont drastiquement limité les voyages et j’ai pris conscience qu’il était temps de trouver une nouvelle métaphore pour me guider dans la Vie liquide , où les conditions d’incertitude constantes deviennent notre quotidien

8 9

2 DE LA MÉTAPHORE À LA MÉTAPHORE PERSONNELLE

« Les métaphores ont une façon de tenir le plus de vérité dans le moindre espace »

Orson Scott Card

LA MÉTAPHORE QUI RÉSIDE AU CŒUR du Clean Coaching est la métaphore personnelle. Mais tout d’abord, qu’est-ce qu’est la métaphore ? Certains clients ont en effet besoin de le savoir. D’autres ont besoin d’être rassurés sur le sérieux de la méthode. Les praticiens gagnent eux aussi en confiance s’ils connaissent les mécanismes du processus métaphorique. Ce livre est le résultat de ma recherche pour comprendre pourquoi la métaphore fonctionne en Clean Coaching. Les deux chapitres à venir, dédiés à la métaphore et à la pensée par analogie en donnent les clefs.

LA MÉTAPHORE, CETTE INCONNUE SI CONNUE

La métaphore est plus qu’une figure de style pour rendre nos conversations expressives. Statistiquement, il a été établi que nous utilisons une expression métaphorique tous les 10 à 25 mots. Il semble en effet que les métaphores mènent une vie secrète à notre

1

insu. La plupart du temps nous n’en sommes pas conscients quand nous faisons appel à elles :

• Dans la pensée, en quête d’une solution : Comment tirer le frein à main avant qu’on aille dans le mur ?

• Dans la communication, pour faire passer un message qui amène à réfléchir. Ainsi Pierre Rabhi nous interpelle : Quelle planète laisserons-nous à nos enfants ? Quels enfants laisserons-nous à notre planète ?

• Dans le langage populaire, les clichés métaphoriques font partie d’un vocabulaire consacré par l’usage. Ainsi, pour dire que le travail est une préoccupation majeure qui empiète sur le reste, on dit avoir le nez dans le guidon.

Les métaphores s’avèrent également omniprésentes sur la place publique. Véhiculées par les médias, elles infiltrent et conditionnent nos opinions au point que nous finissons par y croire : la consommation est le moteur de la croissance. Elles boostent la créativité en inspirant des noms pour des solutions innovantes comme : le stockage en nuage ou la cape spatio-temporelle .

Dans la communication, la métaphore est un moyen puissant pour faire passer un message. L’exemple cité reprend la publicité d’un réseau social dans le sud de la France : Elle s’invite à la machine à café, blêmit votre teint pourtant frais, prend ses aises sur le canapé du salon : la morosité se prend pour une cheftaine, et on ne voit vraiment pas pourquoi on la laisserait faire ! La suite est une invitation à faire place au printemps et aux fleurs, aux rencontres, aux contacts professionnels prometteurs, place aux sourires et à la fête, place à l’humain.

Quand George Lakoff développe, dès les années 1980, sa théorie de la métaphore, il part du présupposé que la métaphore est à la base de notre raisonnement. Il soutient que les métaphores sont présentes à chaque instant de notre vie, orientant notre perception et notre pensée. Selon lui, une observation attentive de notre langage permet de voir que les métaphores structurent notre façon de penser et d’agir. Ainsi, derrière les expressions : son point de vue est indéfendable, mes critiques vont droit au but, il s’est rendu à mes

2 3 4

arguments et nous avons fait la paix… il y a une métaphore qui compare la discussion à la guerre. En fonction de cette métaphore, nous ne nous contentons pas de parler de la discussion en termes guerriers, c’est toute notre attitude d’appréhender la discussion qui en est influencée

La dynamique de la métaphore

Alors qu’est-ce la métaphore ? Essayons de la définir. Le terme « métaphore » vient du grec metapherein qui signifie « transporter ». On perçoit une proximité linguistique avec le mot amphore qui, en Grèce, servait pour transporter et stocker des produits qui n’avaient pas de forme comme des liquides (huile, vin) ou des grains en vrac (blé, orge). Nous retrouvons cet aspect de contenance, où une chose contient une autre chose dans la définition devenue classique de George Lakoff et Marc Johnson.

L’essence d’une métaphore est qu’elle permet de comprendre quelque chose, et d’en faire l’expérience, en termes de quelque chose d’autre

Prenons par exemple cette phrase où un journaliste commente à la télévision les élections en cours de dépouillement : Les choses mijotent et cela sent bon. Une petite phrase qui, par un moyen détourné, permet de saisir quelque chose d’inconnu. Ici, la cuisine sert de support pour illustrer l’opération de décomptage de voix. La logique de la métaphore culinaire nous invite à deviner la suite. Si cela mijote et cela sent bon, alors il suffit de prendre patience pour apprécier le résultat comme on le ferait en attendant de déguster un bon petit plat qui se prépare. On ne connaît pas encore le résultat final, mais l’issue du scrutin semble favorable. La métaphore est une forme de communication indirecte, où le sens du message est mis dans un habillage simple et facile à comprendre.

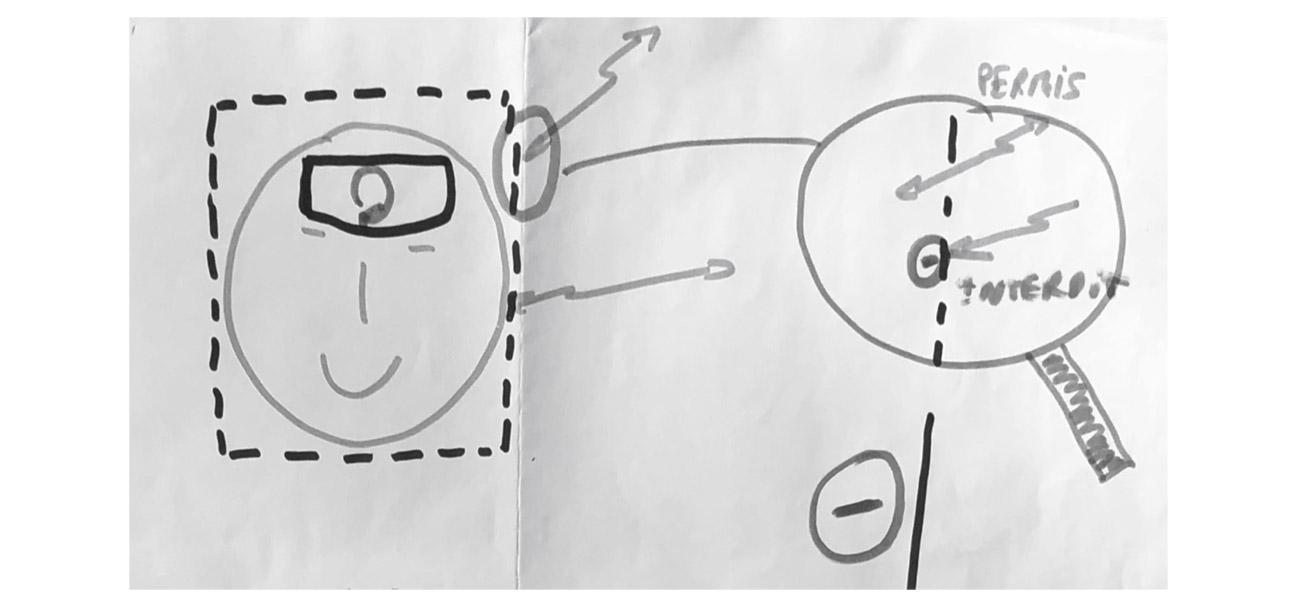

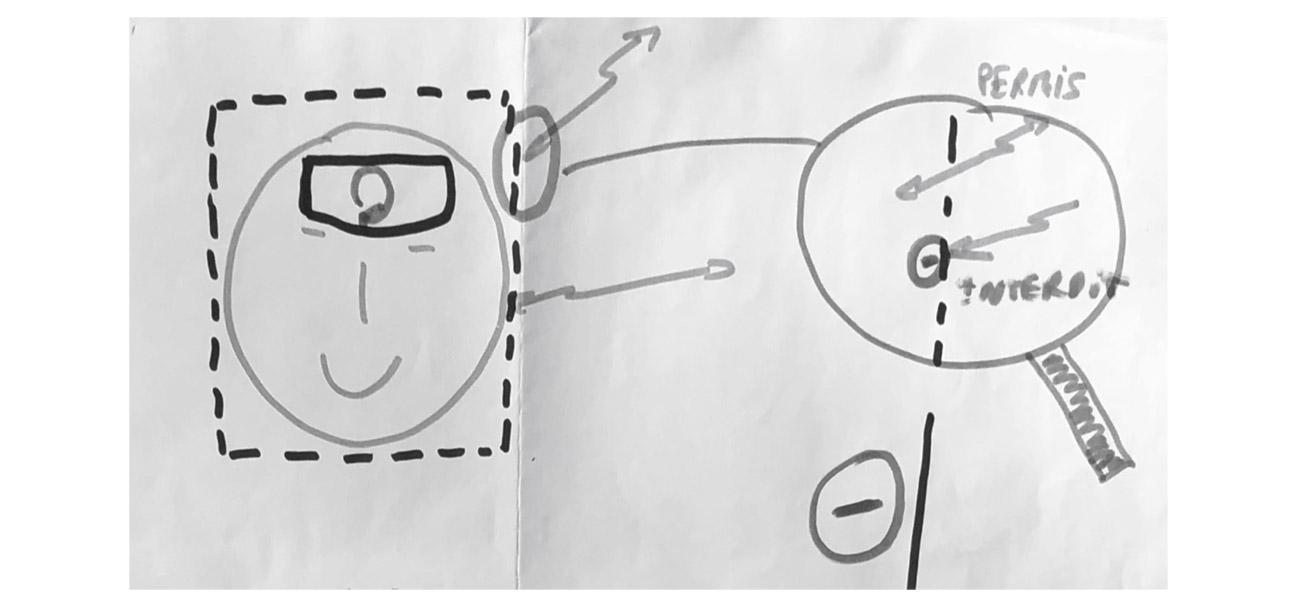

Pour saisir d’un coup d’œil la dynamique de la métaphore, je vous propose un schéma où le sens du message « inconnu » est rendu explicite par analogie avec quelque chose de « connu ».

5

La métaphore donne à l’inconnu un sens en termes de connu.

Testons ce schéma sur les exemples suivants :

• Le sens de l’engagement peut être expliqué comme une histoire d’animaux qu’on raconte aux enfants : Le cochon dit à la poule : les œufs, pour toi, c’est l’engagement partiel, le bacon, pour moi, c’est l’engagement total.

• Pour dire en quoi une voix est unique, Yvan Cassar compare, lui, la voix d’un ténor, Roberto Alagna à la matière imparfaite : Il peut chanter de manière lyrique ou, carrément, chercher le grain, la cassure, la petite imperfection, cette saleté qui donne l’émotion. Entre la noirceur et la lumière, la puissance et la fragilité, on trouve en lui un mélange tout à fait unique.

En communication, la métaphore est une ressource puissante car elle permet de faire passer un message d’une manière simple, parfois humoristique et surtout, dont on se souvient :

• Pierre de Coubertin est auteur de la devise olympique en termes d’activités humaines : Voir loin, parler franc, agir.

• On trouve également la métaphore dans une incitation au développement personnel : Le plus beau voyage est à l’intérieur de soi.

6

Le marché aux métaphores

À quoi reconnaît-on une métaphore dans le langage courant ? Pour y répondre, nous allons différencier les métaphores explicites, implicites et conceptuelles. Certaines expressions vous mettent sur la piste d’une métaphore explicite : c’est comme si… cela fait penser à… cela ressemble à…

• Cela me fait penser à un dernier train en partance. Si je ne le prends pas, je risque de rester sur le quai.

• J’ai eu l’impression d’écrire avec une kalachnikov, mais j’ai réussi à remettre ma copie à temps.

• La vie, c’est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre (Albert Einstein).

Par contre, dans la métaphore implicite réside une part de mystère. On devine à quoi quelque chose est comparé, mais seules les conséquences sont énoncées. Quand je suis au volant de ma voiture et que la conduite d’un autre automobiliste me paraît particulièrement agressive, je me lance un avertissement intérieur : Attention, c’est un tueur ! Le rapprochement reste implicite entre un automobiliste dont la conduite présente un danger potentiel et quelqu’un qui tue délibérément.

Une autre forme de métaphore implicite est la métaphore conceptuelle, c’est-à-dire une métaphore qui structure notre façon de penser à propos d’un concept abstrait. Prenons par exemple notre rapport au temps pour identifier la métaphore conceptuelle :

• Je suis pressée par le temps signifie : il est sous-entendu que le temps est une machine qui peut compresser comme un rouleau et, pour y échapper, je dois mettre les bouchées doubles.

• Le temps est compté indique que le temps est une ressource qu’il s’agit de gérer au mieux pour ne pas en manquer, voire le rentabiliser pour en faire plus en moins de temps.

• Le temps fuit à toute vitesse et je ne sais pas comment le rattraper implique que le temps est un être vivant qui échappe au contrôle et probablement à la gestion.

La métaphore conceptuelle structure notre rapport au temps, guide le raisonnement et intervient dans la prise de décision.

Le symbole

En Grèce antique, le « symbolon » était un tesson de poterie que l’on cassait à dessein en morceaux pour créer un signe de reconnaissance. En effet, la réunion par un assemblage parfait de deux parties constituait une preuve d’authenticité. Ce système était utilisé lors d’échanges de courrier ou pour valider des contrats.

Le symbole, figure ou image employée comme signe d’une autre chose (Littré).

Le symbole se caractérise par un caractère unitaire car une forme simplifiée représente une idée plus grande :

• Une image de pomme entamée devient le symbole de Apple, le signe distinctif de l’entreprise et de ses produits.

• Le chant de la Marseillaise, devenu l’hymne national, symbolise les valeurs de la République : la laïcité, l’égalité, la fraternité.

• Un geste, faisant un V avec les doigts, symbolise la victoire.

• Un Svastika, symbole de chance ou de nazisme ?

La même image peut avoir deux significations symboliques opposées. Par exemple, le symbole spirituel hindou, une croix aux branches coudées appelée le Svastika, est un symbole de bonne chance. Après transformation en croix gammée il évoque le nazisme.

Dans le langage populaire, il existe des clichés symboliques :

• le plafond de verre, qui désigne un empêchement structurel qui bloque la possibilité d’un avancement professionnel ou social ;

• le nœud d’un problème ;

• la clef de la solution.

Pour distinguer le symbole de la métaphore, je propose la comparaison suivante. La métaphore a une structure analogue à une phrase et le symbole à celle d’un mot. Ainsi Xavier Caumon présente les compétences managériales sous formes de symboles dans une phrase métaphorique :

« Les outils du management sont : le sonar, la longue-vue, le hautparleur et l’oreille qui traîne, la calculette, la burette d’huile, la carotte et le bâton. »

Symboles de compétences managériales

Symboles

Compétences managériales

Le sonar L’écoute active

La longue-vue Une vision à long terme

Le haut-parleur La capacité à communiquer et à se faire entendre

L’oreille qui traîne Capter ce qui se dit de façon informelle

La calculette Valoriser, chiffrer et évaluer

La burette Mettre de l’huile dans les rouages pour éviter des conflits

La carotte et le bâton Féliciter ou sanctionner selon le cas

LES DOMAINES-SOURCES DES MÉTAPHORES

Si l’amphore symbolise l’habillage de la métaphore, alors les éléments dont elle est faite doivent être connus pour la bonne compréhension du message. Comme l’amphore peut être faite de toutes sortes de matériaux : verre, terre, bois ou métal, la métaphore

7

s’inspire des évènements de la vie quotidienne, des expériences de vie, des apprentissages et des connaissances multiples.

Zoltan Kovecses enseigne la psycholinguiste à l’Université de Budapest. Il a compilé des milliers d’ouvrages et transcriptions orales pour constituer un corpus linguistique de métaphores. À partir de cette base il a identifié six domaines-sources qui inspirent la plupart de nos métaphores. J’ai complété la liste en y ajoutant un septième domaine : les Médias. Celui-ci va inclure des actualités, des évènements culturels, sportifs et sociaux, la culture, la littérature, la tradition orale, et les réseaux sociaux…

Domaines-sources des métaphores

1 Êtres vivants : humains, animaux, plantes

2. Corps : physiologie, motricité, maladie…

3 Choses : objets, constructions, artéfacts

4. Activités : comportements, compétences, sports, loisirs…

5. Environnement : espace de vie, nature, voisinage…

6 Physique : lois, énergie, gravité, mouvement, espace

7. Médias : actualité, culture, réseaux sociaux…

Voici quelques exemples, où le choix de la métaphore porte la signature de sa source.

8

Métaphores selon leur domaine-source

Êtres vivants

✓ Le temps est un ami discret, il disparaît quand on n’a pas le temps

✓ Un manager, c’est comme un chien de tête en traîneau, ça entraîne tout le monde.

✓ Je me sens comme une plante qu’on a mise dans un trop petit pot.

Corps

✓ Ma tête me dit non, mais mon corps me dit oui.

✓ Travailler c’est comme suer sous la pluie sans voir les résultats de ses efforts

✓ Le cadavre grandit dans le placard au fur et à mesure que le temps passe.

Choses

✓ Ma batterie est à plat et je ne sais pas comment la recharger.

✓ Je suis comme la Nationale 7, mes pas me mènent toujours vers le Sud

✓ Je fais le pont entre deux cultures, je me mets entre les gens et ils peuvent m’emprunter.

Activités

✓ Se sentir comme un funambule qui avance dans l’obscurité.

✓ La vie est une course et je m’aperçois que la ligne d’arrivée n’est pas très loin

✓ Pour sauter dans la piscine, il ne faut pas rester collé au plongeoir.

Environnement

✓ Le futur se referme en dunes de sable où il est difficile d’avancer.

✓ Le bonheur est comme l’écho, il vous répond mais ne vient pas

✓ Ce n’est pas au milieu de la tempête que l’on change d’équipage.

Physique

✓ J’ai utilisé toute mon énergie pour tenir le stress à distance.

✓ La vérité est comme la lumière, on ne la voit pas mais elle éclaire

✓ Le temps est un phénomène de perspectives

Médias

✓ Je suis plutôt la Cigale que la Fourmi.

✓ Ce projet est une vraie Arlésienne.

✓ L’art social a un côté Grotte de Lascaux, où on arrive à un geste essentiel pour laisser sa trace

LE LANGAGE DE LA MÉTAPHORE

Si vous désirez saisir le langage qu’utilisent les métaphores, amusez-vous à repérer les métaphores en pratiquant une écoute littérale. Vous allez alors remarquer que leur vocabulaire est celui de mots concrets, sensoriels et familiers. Des mots de tous les jours. Pourtant, les métaphores génèrent des images, procurent des émotions, font entendre leur musique. Essayons de lever le mystère sur la manière dont les mots opèrent dans notre esprit pour déclencher une expérience multisensorielle.

Le vocabulaire sensoriel

On entend généralement par concret ce qui existe dans la réalité par opposition à l’abstrait qui est un concept immatériel. Par exemple les termes : un enfant, un chocolat, la pluie, une rue génèrent des représentations visuelles, auditives et kinesthésiques qui correspondent à ce que vous connaissez de votre réalité. À l’inverse, l’abstrait n’est pas déterminé par le réel, mais appartient au monde des idées et concepts comme les compétences, nos valeurs, le temps. Ainsi, le mot chat est concret par opposition à félin qui est un terme conceptuel et désigne une catégorie animale, une famille de carnivores féli-formes.

Prenons par exemple les paroles de Deng Xiaoping, dirigeant chinois, à la tête d’un parti unique au pouvoir : Peu importe que le chat soit gris ou noir pourvu qu’il attrape les souris. Quand vous entendez les mots, dont chacun vous est connu, le chat, la souris,

9

les couleurs le gris et le noir, les verbes d’action attraper les souris, ils génèrent des images, des sonorités dans votre tête et des sensations dans votre corps. Vous avez peut-être dans votre tête l’image d’un chat en train de chasser et vous ressentez un pincement au cœur pour les souris de Tian’anmen. Alors, vous saisissez le message que « la fin justifie les moyens ».

La synergie Tête-Cœur-Corps

Le langage de la métaphore, en associant les mots concrets et sensoriels, crée des ressentis dans le corps, génère des images visuelles et auditives dans la tête, procure des émotions dans le cœur. Lorsqu’on entend une métaphore, celle-ci s’adresse à notre tête et à notre capacité d’imagination. Elle touche notre cœur et notre sensibilité émotionnelle. Elle mobilise la perception sensorielle et motrice de notre corps.

Le langage de la métaphore parle à la tête, au cœur et au corps

La métaphore est une ressource inépuisable en communication interpersonnelle. Elle facilite la compréhension des concepts abstraits, des idées novatrices, des choses inconnues car elle utilise

les termes familiers pour expliquer en peu de mots ce qui est de prime abord inconnu.

En manipulant un vocabulaire concret qui parle à nos cinq sens, la métaphore laisse un impact mémorable qui tient au fait que l’on se souvient plus facilement des images de ressentis émotionnels que d’une explication rationnelle. Parfois humoristique, la métaphore amène à transformer le point de vue de manière spontanée sans rencontrer de résistances. Pour George Lakoff , la métaphore est à la base de notre fonctionnement mental. Selon sa théorie de la métaphore incarnée, la structure métaphorique de notre esprit vient du fait que nous pensons et raisonnons avec notre corps. Ce dont le corps ne peut faire l’expérience est appréhendé à travers des analogies et des métaphores qui constituent le seul moyen de donner sens à des concepts sans réalité tangible.

Les métaphores utilisent le monde sensoriel pour décrire, comprendre et raisonner sur le conceptuel et le rationnel (Jennifer De Gandt)

Prenons pour preuve le vocabulaire d’Internet. Vous ouvrez la boîte aux lettres pour relever le courrier, vous envoyez des messages à des adresses, vous transmettez des documents avec des pièces jointes, vous visitez des sites, vous effectuez des recherches, vous consultez des pages, vous créez des liens, vous naviguez. Des expressions comme surfer sur la Toile, installer un pare-feu, héberger un site sur un serveur, attacher un fichier témoignent d’une transposition de termes concrets et sensoriels à l’innovation technologique en constant développement.

Les mémoires Tête-Cœur-Corps

La théorie de la métaphore incarnée fait appel au présent par rapport à ce que nous vivons. Cependant, elle ne s’arrête pas là puisqu’elle inclut également le passé à travers ce dont le corps se souvient. Le cerveau puise dans les mémoires du corps, du cœur et de la tête, car il ne reconnaît que ce qu’il connaît. Cela implique que,

10

pour comprendre quelque chose de nouveau, il a besoin de s’appuyer sur ce qu’il connaît déjà. Alors, il va explorer les mémoires qui sont de nature différente :

• la mémoire sémantique de la tête : connaissances, apprentissages, informations ;

• la mémoire épisodique du corps : expériences, souvenirs personnels ;

• la mémoire émotionnelle du cœur : évènements associés aux émotions.

La mémoire sémantique et l’intelligence de la tête

Les métaphores regorgent d’associations d’images qui n’existent pas dans la réalité. Néanmoins, à partir d’éléments réels, puisés dans vos mémoires, vous arrivez à imaginer des associations insolites pour saisir un message.

L’imagination a la faculté de combiner des idées et des images pour former des représentations inédites d’objets ou de situations, sans les connaître par expérience.

Prenons par exemple l’expression : utiliser une grue pour soulever un œuf. Votre mental cherche dans sa mémoire sémantique. Si les ingrédients s’y trouvent, un œuf et une grue, alors votre imagination va les assembler pour montrer sur l’écran de votre esprit une image métaphorique. Et en un clin d’œil, vous saisissez le message. Face à la lourdeur de procédures imposées par l’administration, il y a deux attitudes possibles : abandonner tout de suite ou s’armer de patience pour arriver au résultat.

La mémoire épisodique et l’intelligence du corps

Revenons à la métaphore de Deng Xiaoping. Si vous avez déjà rencontré un chat dans votre vie, vous allez en avoir une image qui correspond à votre expérience personnelle selon votre préférence

sensorielle : soit visuelle (image d’un chat), soit auditive (miaulement, ronronnement), soit kinesthésique (la douceur du pelage ou au contraire une réaction allergique aux poils de chat) ou les trois à la fois. Votre corps réagit quand les images se rattachent à des expériences personnelles ou des ressentis universels : respirer, bouger, voir, sentir… tels qu’ils sont évoqués dans les exemples suivants.

Lisez ces phrases et observez la manière dont votre corps répond :

• Le chocolat est non seulement agréable au goût, c’est également un merveilleux baume pour la bouche – la salive qui monte du fond de la gorge, une sensation de douceur.

• Se sentir caressé à rebrousse-poil – une sensation désagréable sur la peau.

• Grincer des dents – la mâchoire qui se serre.

• Se sentir pousser des ailes – une sensation de fourmillement dans le dos et de légèreté dans les jambes.

L’imagerie cérébrale révèle que les mêmes régions sont activées quand on entend doux au toucher comme de la soie que quand on touche réellement un tissu soyeux. Quand vous percevez un changement de température et vous dites j’ai froid, le qualificatif froid est sensoriel car il génère une sensation kinesthésique. Lorsque la perception d’un sens chevauche celle d’un autre sens, on observe un phénomène de synesthésie. Ainsi, la couleur rouge (la vue) donne la sensation du chaud (le ressenti), le crissement d’une lime à ongle sur la vitre (ouïe) donne le frisson (le ressenti) et une sensation désagréable dans les oreilles (le ressenti).

La mémoire émotionnelle et l’intelligence du cœur

Vous venez de comprendre comment votre corps réagit au langage sensoriel de la métaphore. Quand le ressenti corporel perdure, il donne lieu à une émotion, à laquelle vous associez une signification de plaisir, d’irritation ou de désagrément.

Un exemple concret : quand un manager se confie en disant : Je subis une pression d’enfer. On nous presse comme des citrons. La coupe peut déborder très vite car elle n’est plus aussi solide qu’avant…, ses métaphores génèrent des images dans notre tête et des ressentis émotionnels dans le corps. La mémoire émotionnelle nous projette dans une situation analogue, vécue soit personnellement, soit par quelqu’un d’autre et génère un sentiment d’empathie.

L’empathie serait absente à la suite d’une communication factuelle : La direction nous demande de réduire les effectifs tout en maintenant la production au même niveau. Cela augmente la pression sur les équipes car les salariés vivent dans l’angoisse d’être licenciés sans savoir qui sera prochainement concerné.

Vous venez de voir que le langage concret et sensoriel de la métaphore fait appel à nos cinq sens et active les trois intelligences, celle de la tête, du cœur et du corps. Quand un client est coupé de ses émotions, ce qui arrive fréquemment, la métaphore va l’aider à activer et réconcilier toutes ses intelligences. Déjà en cela, elle est un outil de changement.

LA MÉTAPHORE PERSONELLE

Il arrive parfois qu’il nous manque des mots pour dire ce que l’on pense, car c’est trop compliqué… ou ce qu’on ressent car c’est trop imprécis… La métaphore qui se manifeste à ce moment-là devient notre métaphore personnelle.

La métaphore personnelle est une forme visible qui permet de mettre en mots et en images l’indicible de soi .

11

Elle va donner forme à l’indicible de nos représentations intérieures dans un langage familier.

Les trois mondes de notre univers intérieur

✓ Le monde de la tête : état d’esprit, pensées involontaires, voix intérieures, premières impressions, croyances et valeurs.

✓ Le monde du cœur : émotions, sentiments, affinités, appréhensions, intuitions éphémères, sensations de déjà-vu.

✓ Le monde du corps : ressentis physiques, indices faibles, symptômes, gestes et réactions involontaires

Les métaphores sont des miroirs reflétant nos images intérieures de soi, de la vie et des autres (Rubin Battino ).

Il y a les métaphores spontanées et celles qui sont sollicitées par un questionnement du Clean Language. Apprenons à faire la différence pour nous en servir en Clean Coaching.

La métaphore spontanée en conversation

Un soir d’avril, j’écoute la radio et je me laisse captiver par la voix de Hugues de Montalembert , peintre et réalisateur de films documentaires installé à New York, lorsqu’il évoque l’agression à l’acide qui lui a fait perdre la vue. Quand la journaliste fait un commentaire en disant « votre vie a été anéantie », Hugues ne laisse pas passer cette métaphore, qui n’est pas la sienne. Il rectifie : « Non, pas anéantie. Je me suis retrouvé entravé comme un cheval. Alors je me suis demandé comment couper l’entrave. »

La recherche d’un moyen concret de se défaire de l’entrave est devenue son moteur d’action pour apprendre à se déplacer en tant que non-voyant. Dès qu’il est devenu autonome, il a repris ses voyages en solitaire en Asie et s’est reconverti dans l’écriture. Auteur à succès, il continue à sillonner le monde et à donner l’exemple qu’un handicap peut être une source de créativité et de vitalité.

12 13

La métaphore spontanée en coaching

Les métaphores peuvent donc s’inviter spontanément et quand cela se passe lors d’une séance de coaching, j’y suis particulièrement attentive. En effet, elles révèlent souvent la structure du problème et les axes de solutions. Elles livrent des informations et les clefs pour aller à l’essentiel.

Exemples de métaphore spontanée en coaching

– Une cliente exprime sa prise de conscience par rapport au fait qu’elle a été influencée par ses parents dans le choix de carrière dans la fonction publique en ces termes : « Je me suis aperçue que j’étais assise dans un fauteuil que je n’avais pas choisi » Ayant déjà publié quelques romans, elle aspire à se consacrer à sa véritable vocation, l’écriture

– Une jeune commerciale déçoit son employeur par ses performances médiocres en vente de produits financiers. À sa demande, elle entame une démarche de coaching pour améliorer son chiffre d’affaires. Dès le début de l’entretien, elle se confie en plaignant : je suis ou trop requin ou trop assistante sociale. Sa métaphore révèle un conflit de valeurs. Les séances l’amèneront à retourner à son ancien métier d’agent immobilier, où elle proposait à des clients un logement qui leur convenait vraiment

Questions de Clean Language pour trouver la métaphore personnelle : la séance de Félix

Félix vient en séance de coaching avec l’impression que d’avoir déjà tout l’empêche de savoir ce qu’il désire réellement… et il aimerait en savoir plus sur son désir…

D’un naturel enthousiaste, Félix s’exprime avec volubilité et humour, mais ne s’attarde pas sur ce qu’il ressent et pratique une sorte de zapping émotionnel Je vais volontairement utiliser les moyens que nous offre le Clean Langage pour ralentir son débit de parole et l’inviter à tourner son attention vers cet espace au fond de lui où la pensée vagabonde et rencontre les réponses venant de l’inconscient cognitif .

Je vais lui poser seulement quatre questions à propos du mot désir, mais je les accompagne d’une répétition de ses propres mots tout en modulant ma voix À la suite de ce type de guidage, Félix ralentit le débit de paroles, devient plus silencieux et attentif à ce qui se passe dans son for intérieur Il se laisse surprendre par des informations sensorielles qui émergent et réagit en riant, incrédule Si je ne réfléchis pas, ce qui me vient spontanément, le désir, ce serait comme l’enfant qui tire le bas du pantalon de son père ou de la jupe à sa mère et crie « eh, eh, n’oublie pas ! » C’est un enfant jeune et en même temps qui traverses les différentes étapes de la vie… C’est un peu Peter Pan. Comme la métaphore a donné une forme à l’indicible de son désir, Félix sait maintenant quelle ligne de conduite adopter :

Je réalise que mon désir me reconnecte à moi-même et c’est ma vie globale qui s’enrichit et trouve du sens. Avec la métaphore de Peter Pan, je sais accueillir ma légèreté, ma spontanéité, mon impatience comme des qualités et non comme des points faibles. Je vois les avantages que je peux en retirer dans ma vie professionnelle notamment.

La rencontre avec la métaphore personnelle déclenche parfois un processus de connaissance de soi. Si vous adhérez au principe socratique Connais-toi toi-même, alors l’approche Clean est pour vous.

De la métaphore, vous connaissez désormais le décor, je vous amène dans le chapitre suivant vers l’envers de celui-ci et à la découverte de la pensée par analogie qui génère la métaphore.

14

3

L’ESPRIT DE LA MÉTAPHORE

Traiter l’inconnu comme connu définit l’analogie

Emmanuel Sander

L’INGRÉDIENT SECRET DE L’AMPHORE :

L’ANALOGIE

Dans le chapitre précédent, nous avons vu que la métaphore avait une définition à multiples facettes, l’amphore étant une image adaptée en tant que contenant d’un contenu qui reste caché à nos yeux. Mais qu’est-ce qui permet de mettre un tel contenu dans une telle forme d’amphore ? C’est l’analogie, nous dirait Aristote.

L’analogie est une opération mentale qui se fonde sur la perception des similitudes entre les choses ou les idées de natures différentes

Une analogie explicite est une comparaison, tandis qu’une analogie implicite est une métaphore.

L’analogie enrichit le vocabulaire dans toutes les langues. Par exemple en français, la partie basse d’une montagne s’appelle le pied de la montagne, par analogie avec le pied de l’homme. Ce n’est pas la forme du pied de l’homme qui est concernée mais la fonction. Le pied soutient l’homme comme la partie basse soutient la

1

montagne. Une permutation de termes où le pied est mis à la place de la partie basse crée l’expression le pied de la montagne.

Le rapprochement par analogie s’effectue entre deux contextes de nature différente ou entre deux phénomènes distincts :

• Habitat animal et humain : le nid est à l’oiseau ce que la maison est à l’homme.

• Vie et voyage : voyager vers une destination, c’est comme mener la vie vers un but.

• Musique et animaux : la mélodie est un cheval de course, l’harmonie est un cheval de trait .

• Son dans l’air et onde dans l’eau : une onde à la surface de l’eau est comme la propagation du son dans l’air.

Se fonder sur un phénomène visible, familier et bien compris permet de percevoir mentalement le déroulement d’un phénomène qui n’est pas accessible à nos sens : les électrons tournent autour d’un noyau comme les planètes tournent autour du Soleil.

Remarquez la différence de taille entre le système solaire et l’atome. L’analogie s’intéresse à la structure et au fonctionnement au-delà de l’aspect physique : la structure de l’atome ressemble à celle du système solaire.

COMMUNIQUER PAR ANALOGIE

Pour annoncer l’emploi d’une analogie dans la conversation, nous utilisons souvent une des expressions suivantes : cela fait penser à… ; cela ressemble à… ; c’est comme si…

Se mettre à la place de l’autre

2

Perdue dans l’usine à gaz

Veronica vit dans une petite ville en Toscane et fait des traductions à domicile. Elle m’écrit par mail ses dernières nouvelles : Je suis particulièrement fatiguée car les deux dernières semaines ont été consacrées à une traduction juridique Maintenant, c’est pratiquement terminé, mais je perds un temps fou pour la mise en forme du texte Word est devenu une telle usine à gaz que je ne maîtrise plus grand-chose Cela me fait penser à la technique des supermarchés : tu crois savoir où sont les choses, mais comme entre temps tout a été changé de place, tu es obligée de faire tous les rayons.

En empruntant l’image d’un client perdu dans les rayons d’un supermarché, Veronica fait passer un message qui justifie son silence et sollicite l’empathie lorsqu’elle se plaint de ses démêlés avec Word qu’elle qualifie d’usine à gaz J’en déduis que Word est devenu trop complexe par rapport à ses besoins réels. Vous pouvez voir que le sens de l’analogie nous apparaît à la lumière de notre propre expérience. Même si le supermarché que je fréquente à Paris est différent de celui de Toscane où vit Veronica, tous ceux qui ont fait des courses dans un supermarché savent combien c’est agaçant de chercher des produits d’usage courant sans les trouver à leur place habituelle. Il en résulte une perte de temps, de l’agacement, une lassitude et parfois l’envie de tout abandonner.

L’analogie du supermarché non seulement reflète en miroir l’expérience de Veronica, mais elle me permet aussi d’entrer en résonnance avec son impatience, voire son sentiment d’exaspération. L’analogie et la métaphore sont à la source d’une communication empathique et génèrent de la connivence émotionnelle. Le message métaphorique de Veronica me donne envie de l’aider. Je pourrais, par exemple, lui proposer d’imaginer ce qu’elle ferait dans un supermarché où elle ne trouverait pas d’articles à leur place habituelle.

Imaginons les questions que Veronica pourrait se poser :

– Qu’est-ce que je ferais dans un supermarché où tout a été changé de place ? Je pourrais demander à l’accueil où se trouvent maintenant les articles que je cherche.

Ensuite, Veronica peut réfléchir par analogie :

– Si la solution pour le supermarché était de se rendre à l’accueil pour avoir les informations utiles, quelle pourrait être la solution analogue pour trouver les fonctions dont j’ai besoin dans la nouvelle version Word ?

La métaphore permet de prendre du recul par rapport à un problème et, en le transposant dans un contexte familier, trouver facilement des solutions.

– Je peux les trouver sur le site de Word, consulter les FAQ et les opinions des utilisateurs de la nouvelle version ou demander de l’aide en ligne.

Ensuite il est facile de traduire les solutions métaphoriques en actions concrètes dans un contexte réel.

Faciliter l’apprentissage

L’analogie est une simplification efficace pour acquérir de nouvelles connaissances en se servant de connaissances antérieures.

Trouver une chaise ni trop haute ni trop basse

Dans le cadre d’un colloque international, un lieu d’échange de pratiques entre des psychothérapeutes français et des psychologues en formation, à l’université de Hanoi en 2005, j’ai assisté à la présentation d’un programme d’insertion destinées aux personnes âgées, intitulé « Comment vivre longtemps en bonne santé et être utile à la société ».

Faire des choses pour les autres est la source principale de satisfaction et de motivation dans la tradition bouddhiste et s’inscrit dans l’orientation socialiste de la société vietnamienne Pour amener les seniors à l’autonomie, on leur dispense des cours de diététique, d’hygiène, des exercices physiques adaptés à leur âge et leur état de santé.

Les formateurs s’inspirent de la vie quotidienne pour leur apprendre la manière de se fixer des objectifs réalistes afin d’être utiles à leur famille et leur communauté. Par exemple, ils suggèrent de choisir un objectif à la portée de chacun : « c’est comme une chaise ni trop haute ni trop basse, où on peut s’asseoir en toute sécurité »

Le recours à l’analogie remplace une longue explication, apporte une note d’humour, s’inscrit dans le quotidien et facilite l’apprentissage à tout âge !

Passer un message

De même en entreprise, les dirigeants et managers procèdent souvent par analogie. Ils rapprochent des éléments, des univers, des contextes a priori éloignés, ce qui ouvre des horizons inattendus. Par exemple, ils n’hésiteront pas à comparer l’organisation de leur service à celle d’un immeuble, ou encore à faire un parallèle entre un plan commercial et une campagne électorale, entre la gouvernance de l’entreprise et le pilotage d’un avion de ligne.

Innover

Nous créons toujours à partir de ce que nous connaissons déjà. Prenons un exemple en robotique. Pendant des années, on a construit les robots en s’inspirant du fonctionnement de l’être humain ! Ils rencontraient des difficultés à aller dans des endroits exigus ou à angle droit. Les chercheurs italiens se sont alors inspirés de l’intelligence de la pieuvre qui utilise sa morphologie pour capter et analyser les informations par les cellules de chacun de ses nombreux membres. En concevant un robot qui s’inspire du génie de la pieuvre, ils espèrent mettre au point une technologie capable de réaliser des opérations très délicates dans le corps humain.

Partager sa mission

Dans le cadre d’un projet humanitaire, un homme conçoit le projet de relancer la production artisanale de soie au Cambodge, dévasté par des années de guerre et de terreur, en allant chercher des tisseuses dans les campagnes. Il crée un centre d’apprentissage et de production de soieries selon la méthode traditionnelle pour relancer la production de la soie, c’est sa petite pierre. Porteur d’un

projet sociétal, il exprime sa mission sous forme d’un credo : « Je suis comme une petite pierre à laquelle vont s’ajouter d’autres petites pierres pour construire une base solide. »

Penser par analogie

✓ Facilite la compréhension de nouveaux concepts ;

✓ Permet de prendre du recul ;

✓ Inspire des solutions concrètes ;

✓ Allège le discours en le rendant ludique ;

✓ Booste la créativité.