朝山:與佛接心

儀式空間設計

城市減速帶

棧二庫整建提案

境遇之地

蚵仔寮漁村旅遊中心

環水於生

堆煤場的入水儀式

朝山:與佛接心

儀式空間設計

朝山的起源可以回溯至古印度的巡禮,釋迦摩尼曾鼓勵弟子參訪他生命當 中的四個重要地點,出生、悟道、初轉法輪、涅槃的四個地點,追隨佛陀的足 跡,感受他的精神與力量。

而現今的朝山儀式,則會先在儀式開始先進行禮佛三拜和問訊, 然後師傅 會帶領信眾進行灑淨,表祝福以及形成結界之意。而朝山的 主要步驟就是以三 步一叩首的方式,一步一步向山上拜,並跟隨鐘聲 稱頌佛號,抵達終點後則進 行迴向,而後由師傅進行開示。

本案的設計基地位於澄清湖的富國到,計劃在此設立一座小型佛教空間, 其設計理念基於古印度佛陀八大聖地和現今朝山儀式的意義轉化。

基地位置 高雄市 澄清湖富國島

執行期間 Apr. - Jun. 2020

古印度佛教巡禮路線與現今的朝山儀式

情境盒子

上方的四個情境盒子,汲取自朝山的四個重要的儀式步驟作為發想,左方的第一個情境盒子,以灑淨作 為概念,以無指向的圓形成空間中無實體的結界,作為人們進入聖境的第一步;第二個盒子以佛教八大聖地 相對位置的串連,透過路徑上高差的變化,和不同角度方向的開口,達到時光回溯,感受佛法的意象;第三 個情境盒子,則是想將朝山儀式的主體呈現出來,以路徑上的曲折、遮蔽 、放大和縮小,有些使人迷惑的空 間,而朝山卻必須始終保持心靈的安定,專心致志,透過身體的痛苦與磨難來鍛鍊心智;最後一個盒子,呈 現的是在朝山的終點,人們逐漸由低而高 ,與來自上天的佛陀,在之中相遇、接心。而將四個情境盒子再近 一步整合與尺度化,最終將整個進入佛教空間的過程,形成一趟完整的朝山空間體驗。

平面的主要動線的以佛陀進行古印度八大聖地巡禮的路線進行發想。由岸邊的三條小徑 的匯集,作為整個空間體驗的開始,進入扇型的灑淨區,象徵著進入佛陀的結界之中,之後 進入下潛入水的步道,與塵世隔離,朝山的道路透過步道的緩緩抬升以及使光影交錯的構造 物,象徵著朝山儀式中的苦難,通過這些挑戰之後才能進入大殿,真正的與佛接心。最後路 線回到最初的灑淨空間上方,而人們再度回到塵世中,繼續生活。

儀式空間位於澄清湖中央的富國島,透過湖水所形成的的天然屏障 ,在繁華的高雄市區之中遺世獨立,成為佛的聖境。

透過水中步道前往島上,可以望見高處完成朝聖儀式歸來的人們, 形成上下視線的交流。而唯有透過親身的經歷,才能真正領悟朝山儀式 的意義和法喜充滿的感受。

在歷經迂迴和逐漸抬升的步道,人們將進入大殿之中,透過玻璃磚 的映射進來的聖光照映在人們身上,與佛接心。

城市減速帶

棧二庫整建提案

從十七世紀荷治時期建港以來,高雄港的港埠規模就不斷擴張,然後高雄 港埠設施的建設,卻是根植於掠奪物資及軍需供給的戰略前提之下。高雄港區 也一直隸屬於管制區,於是高雄的城市發展無法真正貼近港灣,直至「港市合 一」計畫的推動,在使得港邊的倉庫獲得被活化使用的機會,人們的日常生活 也得以更親近於海。

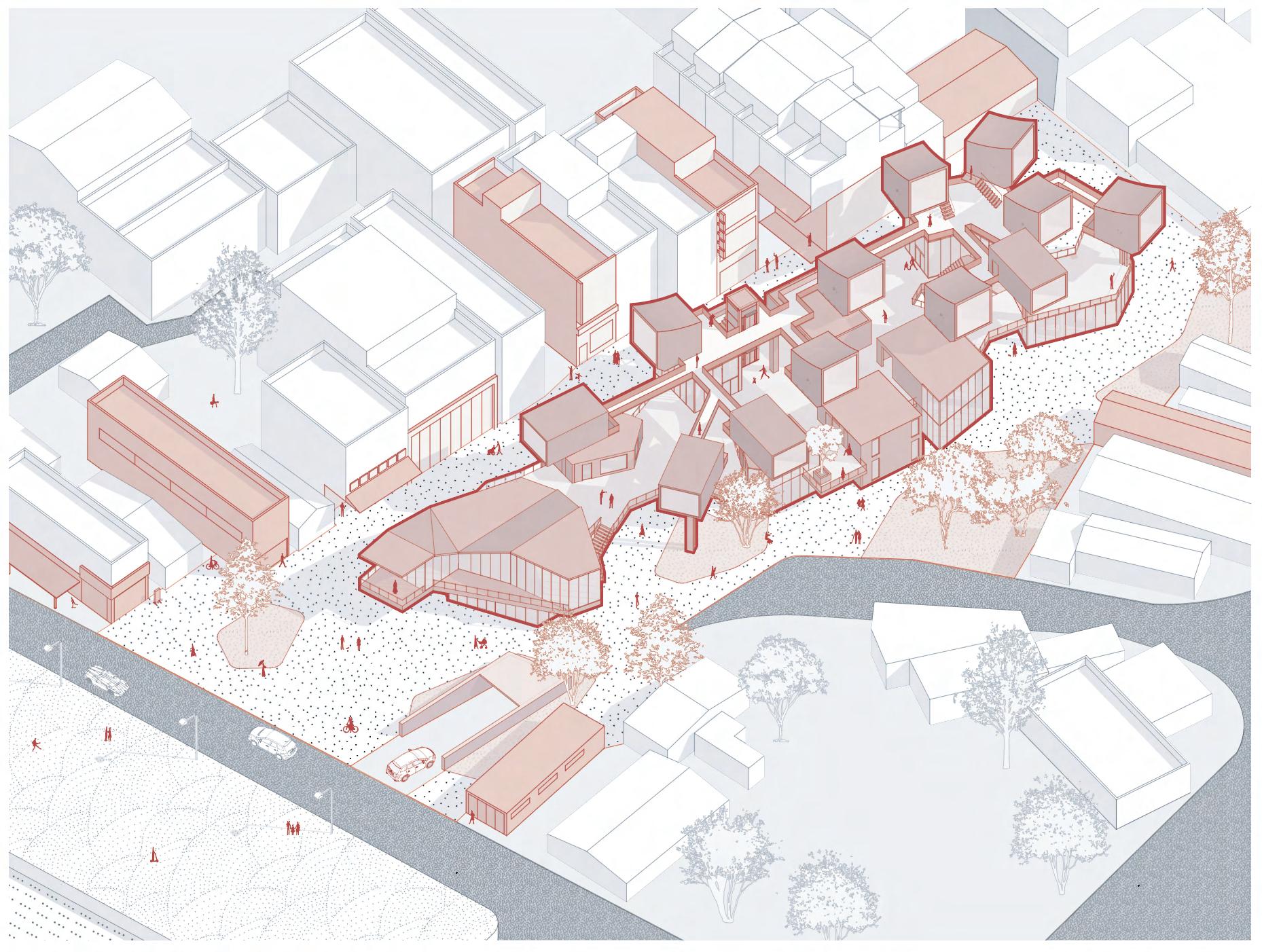

棧二庫座落的位置,可以用「陸止於此,海始於斯」這句話來概括,接臨 在高雄的第一座火車站「打狗驛」旁,是高雄市百年城市發展的重要起點。同 時南北側又分別與廣大的壽山和高雄港相接。 此次設計以通盤檢討周邊的倉庫 利用狀況提出創新的複合機能在棧二庫中,並且在對歷史建物保存再利用的前 提之下,新增結構。

基地位置 高雄市 棧二庫

執行期間 .2020

周邊倉庫使用機能

棧二庫緊鄰著濱線鐵道,作為高雄的第一條鐵路, 見證了這座城市百年來的發展變遷。如今,該鐵道已停 用,並轉型為一座廣大的鐵道園區。周邊的聚落與商業 區域也是高雄最早的開發地區,保存了豐富的歷史建築 和臨水的倉庫空間。例如,公園路因高雄的拆船工業而 形成獨特的產業聚落,而大溝頂則是覆蓋排水溝渠後形 成的市場,具有獨特的空間構成。

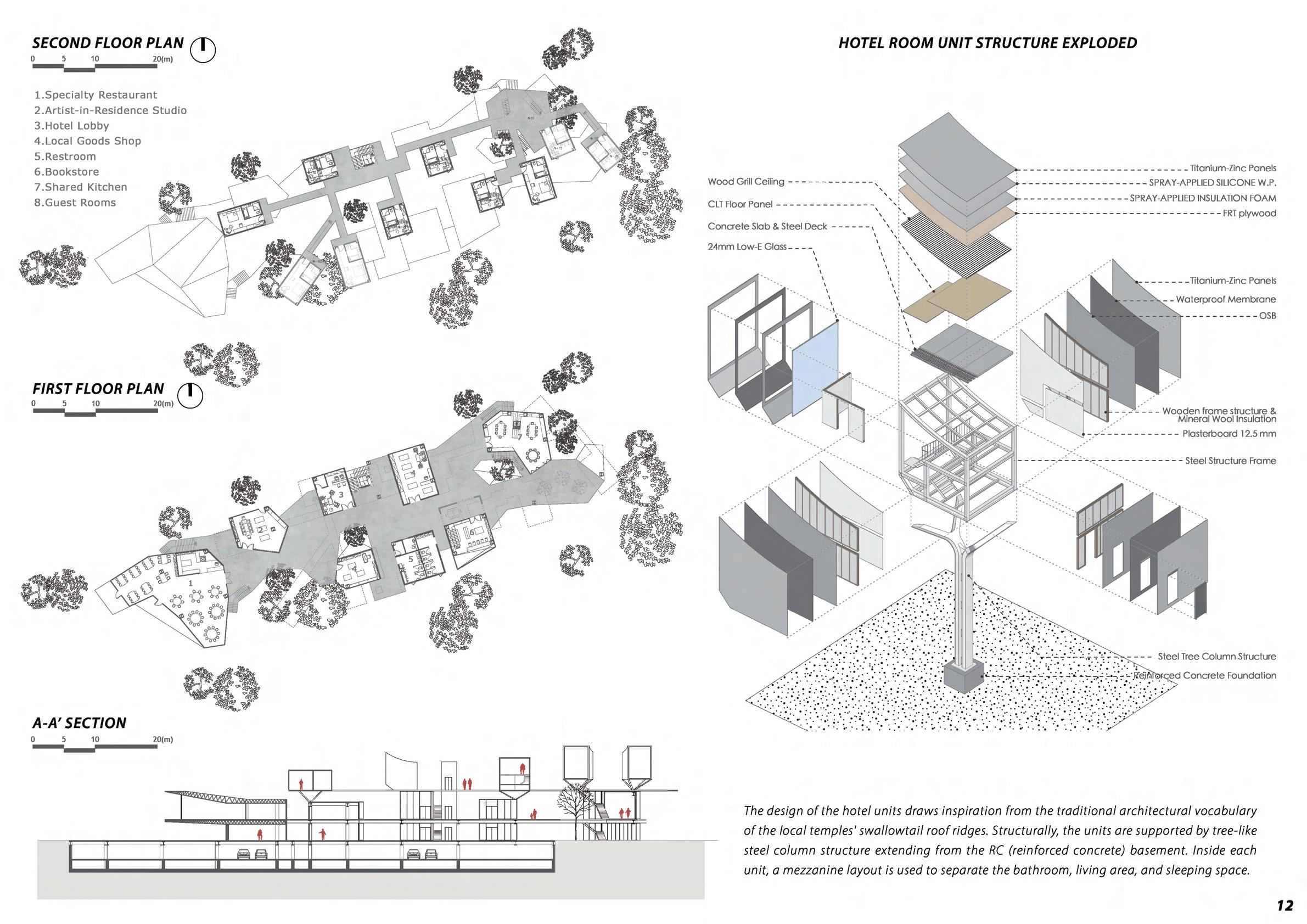

如今,這些臨水的倉庫群正逐漸被活化重生。考量 到棧二庫獨特的地理位置,我將其規劃為一個集商業、 文化創意於一體的混合用途空間。設計中還融合了駐村 藝術家社群及旅宿設施,並將新建體量的視覺影響納入 考量,從海面與都市視角進行設計,塑造出符合其環境 脈絡的新舊整合提案。

1.Cultural and Creative Stores & Restaurants

2.Railway Plaza

3.Art Library

4.Resident Artist Community

5.Art Gallery

6.Hotel

原有的倉庫沿著鐵道軸線被打開,新建的量體具 有視覺引導的作用,使人們能從鐵道公園向棧二 庫移動。

旅館空間面海側,設計了波浪狀的 double-skin,以過濾西曬的強烈日照,也

讓從海測的視角,削弱視覺上的量體感,

使量體與天空的界線變得模糊。

新的量體與哈瑪星鐵道公園的歷史鐵軌軸線呼 應,也與舊的倉庫量體之間形成新的半戶外空間, 成為連結海陸側的穿梭路徑。

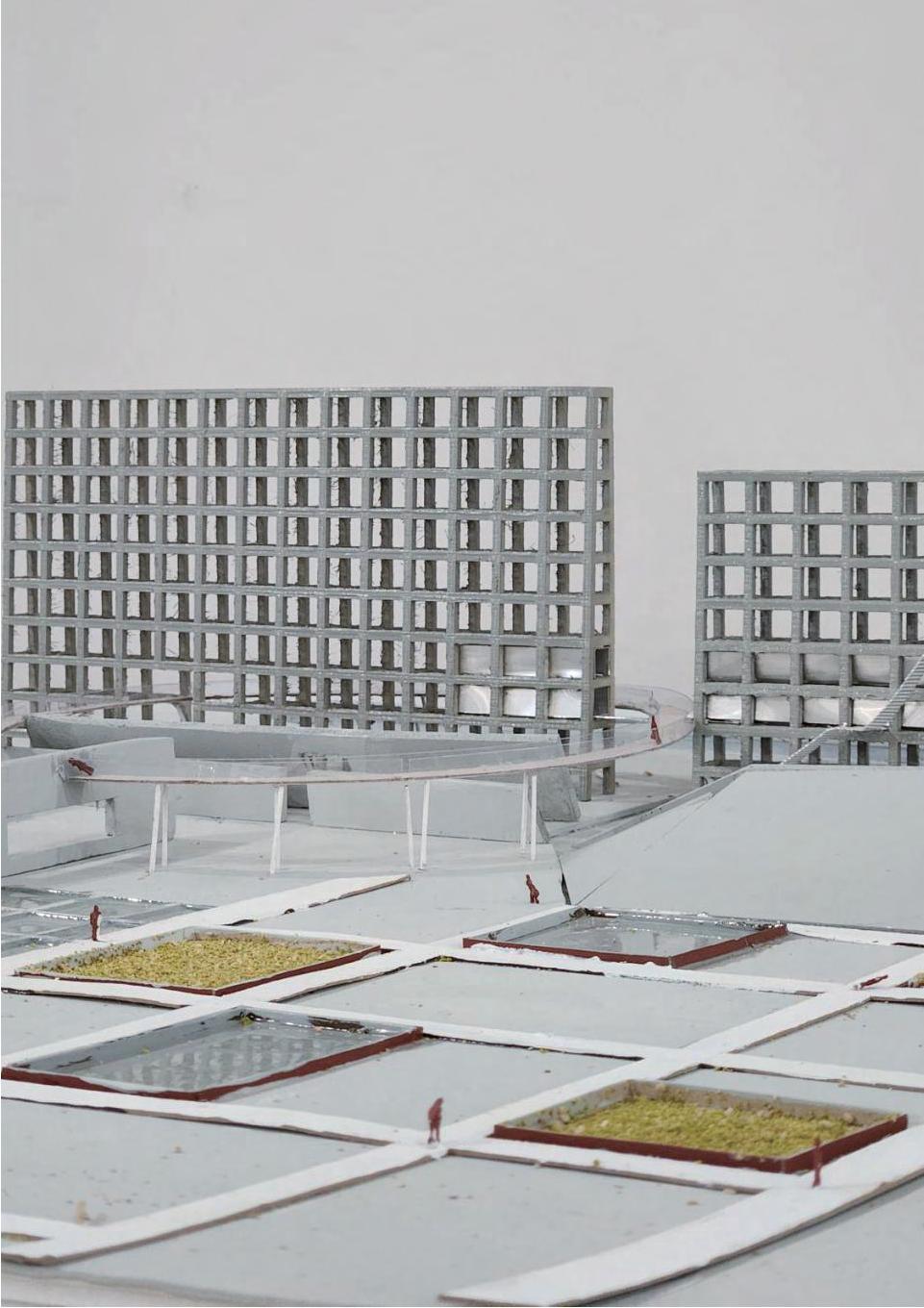

舊倉庫內的新設置夾層的鋼構與原有的混凝土構造脫開,並在其中設置19組巨柱 ,支撐上方新建的量體,並且每組柱子由兩根鋼構組合,呈現輕盈的視覺效果,也使 之舊屋頂的桁架能夠並置。

從壽山的觀景台眺望棧二庫,新建的量體輕盈通透的漂浮在舊倉庫之上,延續了鐵道公 園的軸線,也與對岸貨櫃碼頭的起重機形成有趣的呼應。

倉庫沿著與鐵道遺跡相對應的軸線開放,形成一個面向大海的半戶外空 間。人們可以在開放的廣場上嬉戲遊玩,也可以通過樓梯登上新建的懸浮量 體,參觀藝術家的駐村空間。倉庫在最大程度上保留了其原有的結構,並用 透明玻璃取代了部分牆體。新設置的玻璃立面也與原有的磚牆結構形成了透 明與堅實的對比。