8 minute read

FRONTERAS Lilian Roca

Cuando tenía dieciséis años, tuve que guardar mis pertenencias en un solo bolso para migrar de país.

No había camión de mudanzas, ni container, para llevar el resto.

Advertisement

La idea fue de mi papá: “un bolso para cada uno, lo que entre y nada más”.

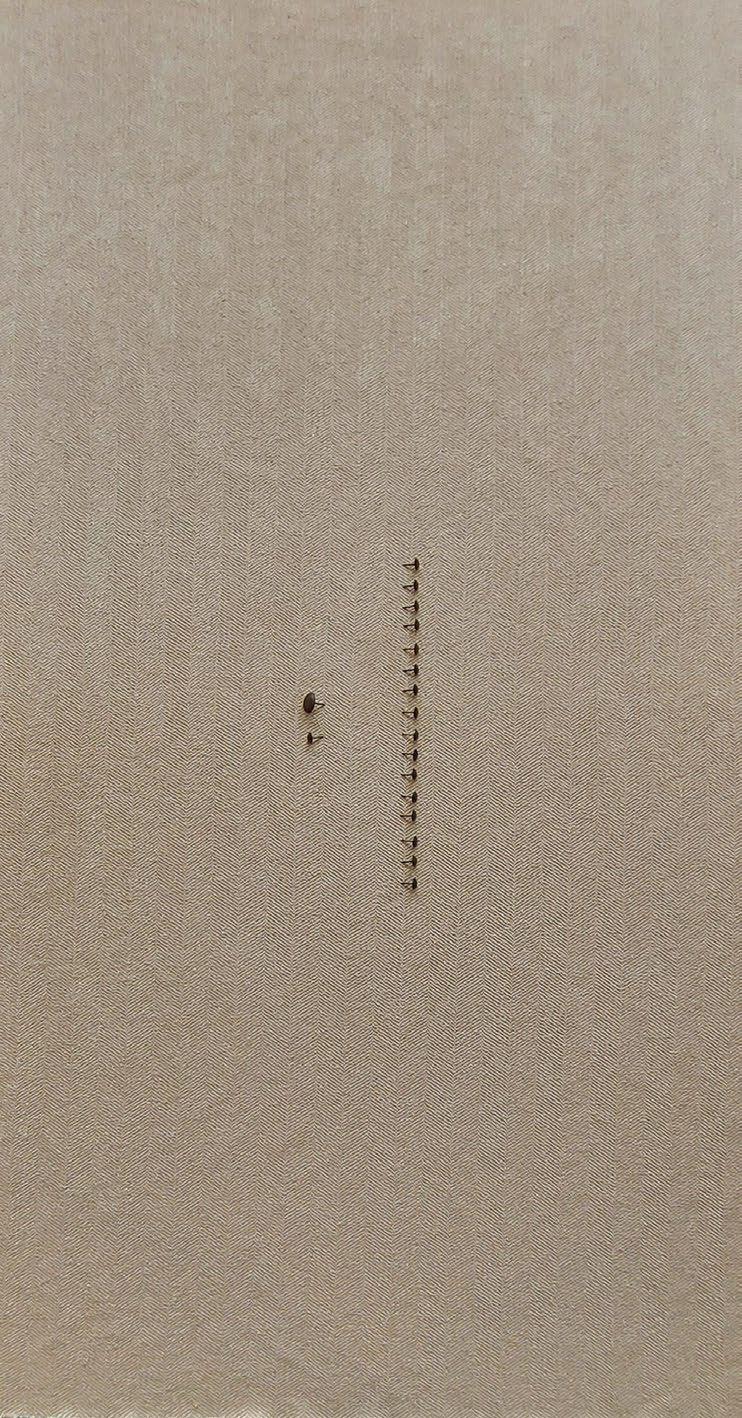

Y la puso en práctica mi mamá, los fabricó con su máquina de coser usando tela de tapicería, con la parte del revés para afuera, para que fueran más resistentes.

Tenían la forma de un tubo de un metro de altura, con un fondo redondo de medio metro de diámetro. Se cerraban arriba con una cinta gruesa de tela.

Cada uno tendría en un bolso su ropa, calzados y objetos personales.

Además de los bolsos para los seis miembros de la familia, había un bolso con herramientas de carpintería y tapicería y otro con artículos de la casa.

Los documentos de todos los guardaba mi mamá y el dinero lo llevaba mi papá.

No logro recordar cómo hice para elegir qué guardar en mi bolso, pero sí, esa sensación de estar dejando tanto, mucho más de lo que podía llevar.

Hasta ahora, cuando preparo una maleta me vuelve esa sensación en el estómago y en el pecho, tengo que recordarme a mí misma que no se trata de un viaje largo y que en unos días voy a estar de vuelta en casa.

Aquella vez también nos dijimos algo así.

“Vamos por un año... para probar”

En el fondo sabíamos que sería por más tiempo. Mis padres habían vendido la casa. También habían donado los libros a la biblioteca del barrio.

Era una de las épocas del país, en que algunas familias se iban para probar y así fue para nosotros.

Todo lo que tenía valor para mí y no entraba en mi bolso, lo guardé en cajas de cartón, bien cerradas y etiquetadas. Se las entregué en guarda a mi abuela, hasta que yo pudiera volver a buscarlas.

Años después supe que una inundación afectó su casa y dañó todas sus cosas, entre ellas estaban mis cajas. No logro recordar lo que había guardado en ellas.

Aún hoy tengo una relación especial con las bolsas y las cajas. Guardo cosas que cuentan mi historia y la de mi familia. Muchas veces guardo de más. No me gusta tenerlas a la vista, pero me da tranquilidad saber que están allí.

Una de las cosas que traje dentro de aquel bolso, fue un regalo de mi abuela: un cofrecito de bronce que ella tenía siempre sobre la cómoda. Con solo mirarlo recuerdo historias con mi abuela que son tesoros de mi infancia. Eramos compañeras, compinches y a veces cómplices.

Mi escuela primaria quedaba casi enfrente de la casa de mi abuela, así que, desde el primero al séptimo grado, iba a su casa antes o después de clases.

Y ella era de las primeras en llegar a los actos y eventos de la escuela.

La secundaria me quedaba más lejos, en la ciudad y tenía que viajar en colectivo. No me gustaba tener que faltar al colegio y me preocupaba contar cada día con el dinero de ida y vuelta del colectivo.

Mi abuela encontró una solución creativa, cada mes iba a la oficina del colectivo y compraba una plancha de “bonos” o boletos estudiantiles y me los entregaba para que yo los administrara.

A esa secundaria iba en turno tarde y cursé del primero al tercer curso.

Cuando me iba bien en los exámenes, con mi abuela celebrábamos comiendo caramelos que ella guardaba en el cofrecito sobre la cómoda.

“¡Sin despedidas!” Nos dijo mi papá. A él no le gustaban las despedidas y menos dar explicaciones.

Era febrero y todavía no habían comenzado las clases, así que no pude despedirme de mis compañeras y compañeros. Me las ingenié para visitar a mi compañera de banco y a mi compañera del colectivo y me despedí de ellas y de sus mamás. Igualmente sentía que me faltaban muchas más despedidas.

Cuando estábamos en la terminal de ómnibus esperando la salida con mis padres y hermanos, metí la mano al bolsillo y encontré una ficha telefónica.

¡Me saltó el corazón! Como si fuese una señal de que podía despedirme de alguien más. Sin que me vieran, busqué un teléfono público y llamé a la casa de mi prima, que también tenía mi edad, me despedí como si me estuviera yendo a otra galaxia.

Viajamos en auto de Batán a Mar de Plata, en ómnibus a Buenos Aires, en tren a Resistencia y en ómnibus hasta Asunción.

Nuestro viaje de migración de Argentina a Paraguay duró dos días.

Ese viaje fue como un gran tajo en una tela. Un tajo entre el aquí y el allá.

Las cartas con mi abuela y mis amigas fueron una manera de hilvanar ese tajo.

Cuando iba al centro de la ciudad pasaba por el correo a llevar una carta o a revisar la casilla.

Con el tiempo las cartas se fueron extinguiendo.

Llegamos a destino un domingo de marzo.

Yo venía congelada por el aire acondicionado del ómnibus y al bajar en la terminal de Asunción, el cemento caliente me pareció como una sartén en el fuego.

Después supimos que habíamos llegado uno de los días más calurosos del verano. Éramos seis personas y los bolsos. Mis padres, dos adolescentes y dos niños.

Mi tío nos fue a buscar a la terminal y nos llevó a su casa.

Nos recibieron con calidez y alegría.

Mi tío nos dijo: “a todos los que vinieron les fue bien.”

Ese día almorzamos todos juntos un asado y a la tardecita fuimos a la iglesia donde también nos dieron la bienvenida.

Los primeros meses vivimos en una casa, al lado de la casa mi tío y su familia. En esa casa también vivían tres primos y a una cuadra vivía otro primo con su familia.

Todos habían migrado unos años antes. Siempre había motivos para juntadas y charlas con mate o tereré.

“¡Acá vinimos a trabajar!” Nos dijo mi papá. Lo de estudiar cuando se pudiera. El oficio de mi papá era el eje de nuestra dinámica familiar: carpintería, tapicería y restauración de muebles.

Al taller lo improvisamos en el quincho al fondo de la casa.

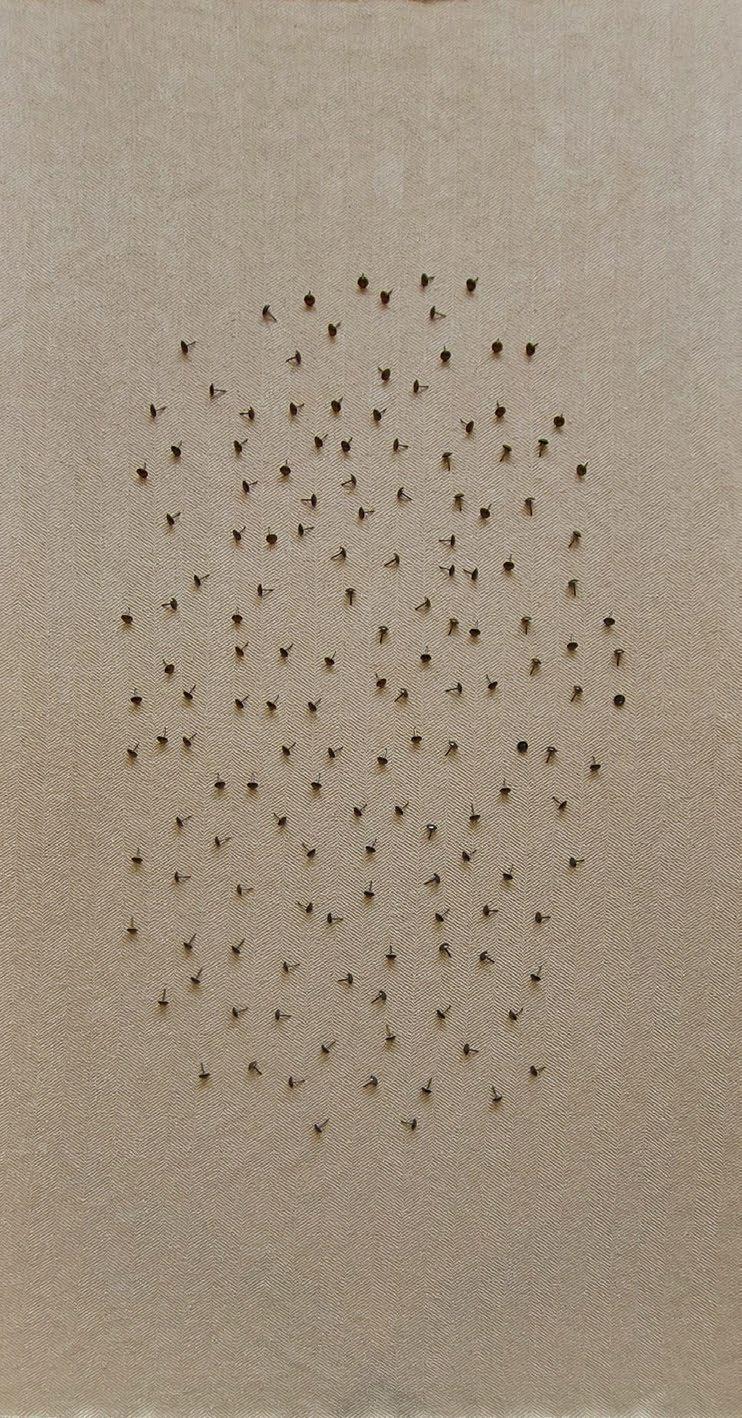

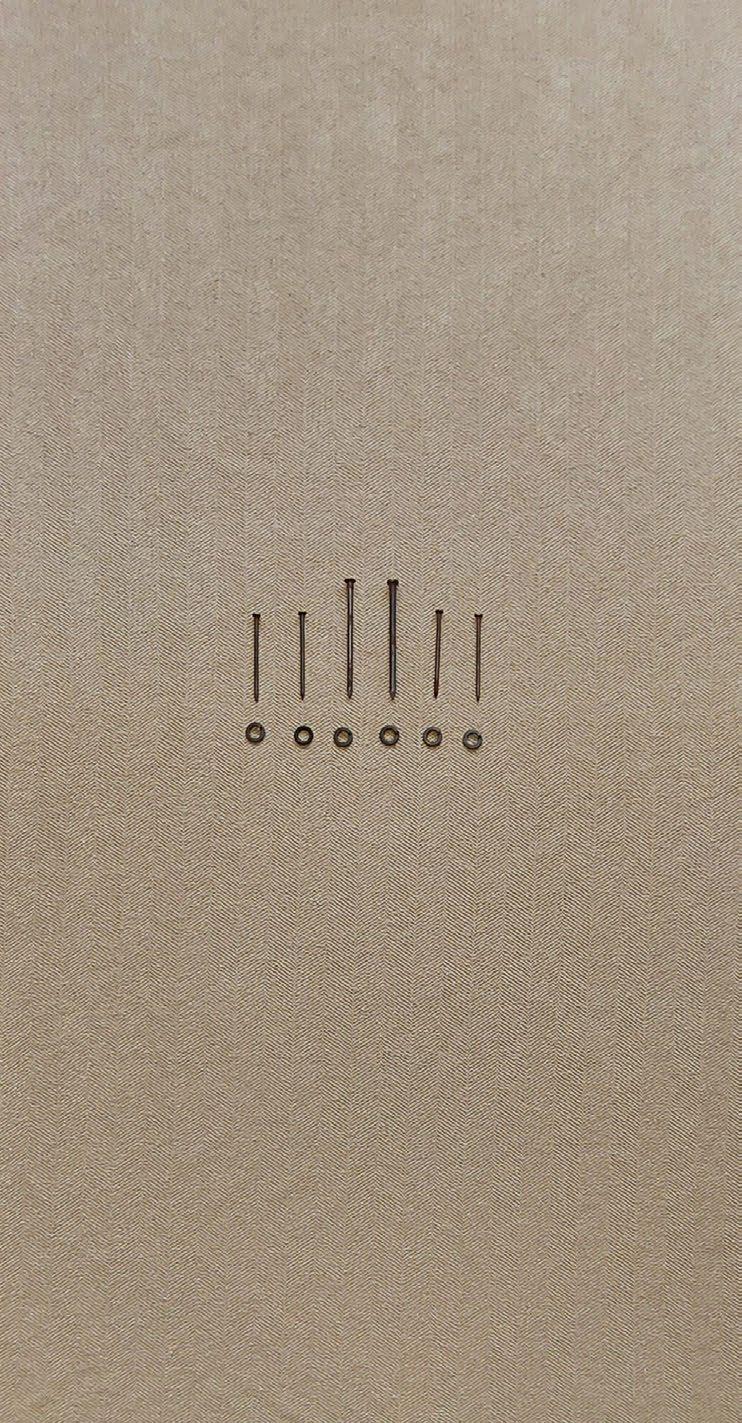

Los temas del trabajo eran muy concretos: avisos, pedidos, clientes, telas, cuerinas, maderas, tachas, tachuelas, pintura, solvente y plazo de entrega.

Cuando un trabajo se terminaba, se entregaba y se cobraba, se hacían las compras y los pagos, sino no.

Mi papá se encargaba de manejar el vehículo tipo combi multiuso, de la negociación con los clientes y de las compras de los materiales. Mi mamá de la máquina de coser, de medir, cortar y coser las telas o cuerinas. Y el resto de las tareas nos las repartíamos entre los cuatro hermanos.

El trabajo se organizó muy rápido publicando avisos en el periódico local con el número telefónico de la casa.

En las primeras semanas nos dimos cuenta de que los clientes notaban al teléfono nuestro acento extranjero y no les hacía ninguna gracia.

Algunos hasta cortaban la llamada. Después supimos de historias de malas experiencias que los clientes habían tenido con extranjeros que ofrecían servicios. Entonces, comenzamos a practicar cómo atender el teléfono, con un acento lo más local posible, o al menos neutro. Resultó que a mí me salía mejor el “acento neutro” así que me asignaron atender el teléfono. En los años que siguieron trabajé como telefonista y recepcionista en la mueblería de mis tíos, en una agencia de publicidad, en una agencia de viajes y hasta en una iglesia.

A mí me preocupaba no estudiar. Me parecía una traición a mí misma porque en la primaria era buena alumna y una vez hasta había sido abanderada.

Conversando con mi nueva vecina y después amiga, me contó que ella trabajaba de día y estudiaba de noche y me recomendó ir a conocer su colegio que funcionaba en una escuela primaria a unas cuadras de donde vivíamos. Antes de mudarnos de país, mi mamá y yo habíamos ido a mi colegio a gestionar los documentos para el traslado, pero en ese tiempo los colegios estaban de huelga. No tenía cómo demostrar mis antecedentes académicos en el nuevo colegio, pero mi nueva amiga me acompañó a la entrevista y sus referencias fueron suficientes para que el director me aceptara como alumna condicional, mientras conseguía los papeles. Mi abuela se encargó de hacer las gestiones en mi colegio anterior y de enviarnos todo por correo.

En su primera carta mi amiga y compañera del colectivo me escribió: “El día que iban a empezar las clases, pasé por la casa de tu abuela y me enteré de que ya te habías ido. ¡Me imagino cómo estarás, en otro país, en otro colegio, como sapo de otro pozo!”

El primer día en el nuevo colegio fue una tardecita de abril, los demás alumnos ya habían comenzado en febrero.

Llegué con mi amiga, puntual a la hora de entrada, vistiendo el uniforme: pollera azul marino, camisa y medias blancas con zapatos negros.

Me sentía muy incómoda porque estaba acostumbrada a usar el guardapolvo sobre una remera y jeans.

Esperaba pasar desapercibida y acomodarme en algún lugar para poder observar. Los alumnos estaban formados en filas en el patio interno del colegio.

Cuando me di cuenta, el director me estaba presentando frente a todos:

¨…una alumna que viene del extranjero, que está haciendo un esfuerzo para seguir sus estudios. ¡Y ustedes que no quieren estudiar…!

¡No podía creerlo! ¡Quería que la tierra se abriera y me tragara!

El director pidió a los alumnos que cantaran el himno para darme la bienvenida. Era la primera vez que escuchaba un himno nacional diferente.

Me parecía estar en un mundo paralelo.

En aquella carta, mi amiga me siguió contando: “No te imaginas cuántas veces tuve que repetir lo de tu viaje! Y me respondieron: ¿En Paraguay?”

En una clase de historia, un profesor nos pidió que citáramos algunos próceres. Yo levanté la mano y mencioné algunos de los que tanto había escuchado en la primaria, asumiendo que serían también apreciados en los países de la región.

El profesor cambió el tono de voz y comenzó a describir cómo algunos de esos próceres habían afectado a Paraguay.

Me sentí avergonzada por haber asumido ingenuamente una versión de la historia y por desconocer lo que estaba escuchando. Desde ese día, fui mucho más prudente con relación a la historia, pero también mucho más curiosa.

Un día estaba en el colegio en el baño de las chicas, y mirando entre los escritos y garabatos del interior de la puerta, vi mi nombre y apellido con una palabra en guaraní. A pesar del susto traté de memorizarla, pero al contarle a mi compañera, ya no la recordaba. Para develar el misterio, en el siguiente recreo volví al baño con mi compañera como traductora. Ella al leer la frase se rió y me dijo: “jejapo (yeyapó) ¡quiere decir que te crees mucho!”

Para mí eran nuevas las expresiones en guaraní, pero estaban tan presentes en lo cotidiano que fui aprendiendo a reconocerlas y con el tiempo también a usar algunas.

Al final de ese primer año, con diecisiete años cumplidos, tenía mis estudios anteriores convalidados y los de ese año aprobados. Nos mudamos a otra casa donde instalamos el taller. Al año siguiente fui a otro colegio cerca de mi casa también en turno noche y volví a ser “la nueva.”

Después de un tiempo largo y muchas gestiones, obtuve mi primera cédula de identidad paraguaya. Ya para entonces había terminado el colegio, estaba por terminar la universidad y me había casado con un paraguayo.