20 minute read

Porque siempre había una vez El relato como técnica didáctica

E INCERTIDUMBRES

Porque siempre había una vez

EL RELATO COMO TÉCNICA DIDÁCTICA

Alma Karla Sandoval Arizabalo*

Hay muchas maneras de matar a un hombre pero una de las más terribles es no dejarlo dormir. Se muere no porque no pueda descansar sino porque no puede soñar. Y se muere antes de hambre de sueños que de hambre de pan. La sed de sueños nos mata casi tan rápido como la sed de agua.

EUGENIA RICO

Si entendemos toda pedagogía como método o una práctica, el Shutterstock relato debe considerarse como tal. En tiempos en los que el arte de contar una historia se ha vuelto una herramienta-mercancía, llamada storytelling, saber narrar se perfila como una técnica capaz de proveer a los docentes del embrujo del que carecen sus clases. Sí, no y tal vez. Sí, porque todos podemos aprender a ser cuentacuentos, a emocionar con diferentes objetivos: que los niños se duerman, que los alumnos se estén en paz, que reflexionen, etc. No, porque las historias por sí solas no arreglan el mundo; si así fuera, Momo, ese precioso personaje de Michel Ende, sería la heroína más grande del universo. Para quienes cambiamos nuestro mundo después de leer esa novela, quizá lo fue, pero la literatura es sueño, es representación de la vida, y ésta no siempre es ideal, no es el resultado que pretende ser la ética (Savater, 1985). Tal vez, porque en la posibilidad de hacer sentir radica la potencia del arte de contar historias. Cuando despertamos emociones en el aula, los estudiantes se vuelven empáticos y se democratiza el instante, la poesía y la paz hacen acto de presencia. Entonces, por defecto, sobrevendrán otros tipos de aprendizaje: vivencial, significativo.

¿Qué es una historia? Algo que nos sucede y, con fortuna, nos transforma. Las anécdotas nos abrazan a diario. Llegamos a casa después de un día difícil y queremos contar por qué, có-

* Profesora de cátedra del Departamento de Estudios Humanísticos del Tecnológico de Monterrey, campus Puebla. mo resolvimos esas dificultades. O bien, a quienes queremos, a quienes nos importan, les preguntamos: “¿Cómo te fue hoy?” De tal modo que los relatos sacian nuestra necesidad de diálogo, de comunicación efectiva y entrañable con los otros. Dependiendo de cómo sostengamos esa conversación mediada por los hechos narrados,

nos sentiremos más cerca de los demás y entraremos en ellos, los pondremos de nuestro lado, ¿no es eso lo que busca todo aprendizaje? Albert Einstein decía que, después de todo, es más importante la imaginación que el conocimiento. Es verdad, sin intuir, sin visualizar lo que la palabra del profesor dibuja, es muy complicado que los alumnos retengan datos o deseen saber más de una materia.

Según los autores Lawrence y Paige, la narración es la forma más vieja de enseñanza. Las primeras comunidades humanas la utilizaron para responder a las preguntas de los niños sobre la creación, la vida y el más allá. Entre los pueblos antiguos se contaba una historia para entretener y enseñar a la gente a ser mejores seres humanos. Esa es, de hecho, la función de las parábo-

detendremos en algunos de estos elementos que abundante literatura en inglés registra actualmente, con el objetivo de interpretar algunas de esas nociones, pero también para puntualizar en español lo que se ha dicho, y lo que no, sobre esa herramienta. Se trata de un breve recorrido porque sería necesario un trabajo más amplio para ahondar en el tema, una tesis, quizá; o un libro que diseccione este asunto. Primero, aunque se diga lo contrario, no hay fórmulas probadas al cien por ciento. Sí, tenemos estudios de casos que han probado metodológicamente el storytelling y que, apoyados en otros recursos visuales y/o digitales, han tenido un gran éxito. La verdad es que, aun cuando se sigue la receta, la sazón es cosa de cada uno. Sí se puede aprender a cocinar, claro, pero el gusto, la pasión, la dedicación con que www.wdl.org se hace, poco depende de la teoría. La cultura y el carácter de los profesores cuentan mucho, pues para que la magia del arte de contar una historia encante a sus grupos, él o ella deben ser lectores o escuchas de cuentos, de novelas. Ahí está el prim e r o b s t á c u l o . S i n u n a m p l i o re pe r t o r i o d e l e c t u r a s , c o n s ó l o u n a d o c e n a d e c u e n t o s q u e e l d o c e n t e Los tlamatinime se dedicaban a enseñar en las escuelas llamadas calmécac. escuchó de niño, no es posible llegar Bernardino de Sahagún: Códice Florentino muy lejos; mucho menos si se carece de bibliotecas o si los libros que llegan a los planteles siguen embodegados en las en los libros sagrados. Los integrantes de una cajas, con tristes plásticos que nadie se ha dado a comunidad recibían orientación sobre su comla tarea de arrancar. portamiento con un sentido de reflexión, equiliSe dice que existen dos tipos de lecturas: la brio y plenitud cuando escuchaban a los anciaeferente y la lectura por placer. La primera es nos hablar de los desafíos de la vida (Lawrence operativa, sistematizada, evaluada, controlada y Paige, 2016). como una medicina a veces acerba; es la que ha-

A c t u a l m e n t e , e l c a d a v e z m á s m a l a v e n i d o cemos para preparar un examen, para diseñar mercado de la educación trata de explotar inun curso que no nos emociona. La segunda es novadoras técnicas didácticas como la gamificatodo lo contrario, puede ser caótica, clandesti-ción, el mentoring y, como ya se mencionó arrina, proscrita, rebelde, inútil, viajera, enamorada, ba, el storytelling. En las siguientes páginas nos

i n c ó m o d a , i n c l u s o u n a m a l a i n f l u e n c i a , n o s d a más placer que nunca y nos convierte en cuentacuentos de la propia vida, eso es storytelling, no fórmulas academicistas o coachinianas que ven- den caro. Pretender que un profesor motive automáticamente a sus educandos nada más porque les contó una historia, es un llamamiento al fraude, al fracaso de una pedagogía que no debe considerarse como tal.

Lo anterior no nos lo dicen. Se da por hecho que los maestros leen, al menos en otros países; en el nuestro, la brecha entre los lectores y los no lectores aún es amplia. Pero existen razones esperanzadoras y, por más contradictorio que resulte pensarlo, la misma violencia, la aridez de las librerías, la miseria moral respecto a la lectura impulsa su presencia. Se desea lo que no s e t i e n e , s e e c h a e n f a l t a l o q u e b r i l l a p o rq u e n o e s t á , y e n t o n c e s , h e a h í u n a c t o d e p s i c o m a gia en el mejor de los sentidos, aparece. En Colombia, durante las peores décadas de su guerra intestina, los cuentacuentos y las bibliotecas salvaron a la infancia y juventud de esa nación de extraviarse para siempre.

Beneficios del imperio de la ficción sin moralejas

El relato es poderoso porque, antes que nada, nos obliga a reconocer héroes, es decir, personajes a los que les pasan cosas nada fáciles de sobrellevar –¿a quién le interesa una historia donde el protagonista no sufre?, se pregunta la romántica Susanita de Mafalda–. En la llevada y traída obra del mitógrafo estadounidense Joseph Campbell (2001), El héroe de las mil caras, se presenta un “paradigma del ciclo heroico” que consta de tres partes: 1. Separación: en este momento, el héroe se define como “el hombre o la mujer común capaz de combatir y triunfar sobre sus limitaciones”. 2. Iniciación: el personaje enfrentará pruebas, es la parte más extensa de la narración y se aplica el método de aprendizaje. 3. Retorno: el personaje comparte su aprendizaje o vivencia con los demás en su regreso al origen o lugar de residencia.

En la mayoría de las novelas, películas, series, cuentos, que se vuelven iconos de la narrativa encontramos esas etapas. También funciona pensar en términos de inicio, nudo, desenlace, sin escatimar un sólido conflicto, que Gerardo de la Torre (2004) define en una línea: “Qué quiere quién y qué le impide conseguirlo”. La mayoría de los grandes relatos son un trayecto que sacude la vida, que la transforma por completo para bien o para mal. Es importante tenerlo claro porque no todos los finales son felices. No siempre la princesa caramelo encuentra su príncipe y comen perdices en un océano de mermelada. En esta época donde la justísima y necesaria explosión del feminismo condena los cuentos de Disney, que ya pocos se creen, por lo que Pixar ha vuelto más reales a sus héroes; donde las escuelas se convierten en coliseos donde se reproduce la crudeza del violento devenir de los hogares en los que sobreviven a su infancia los alumnos, la cada vez más fiel representación del aquí y del ahora con que se narren las anécdotas es preferible. Claro, pero sin que esa desesperanza los desaliente para dar por ellos mismos –sin que se les diga, sin que se les adoctrine– con valores humanos por los que vale la pena luchar.

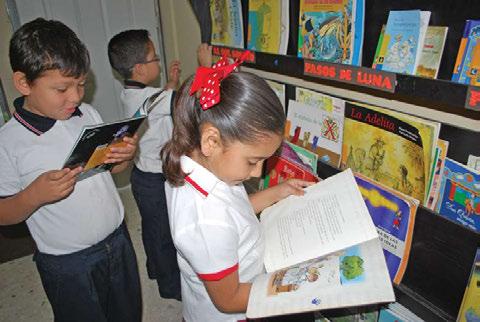

En la literatura infantil, tal vez la más difícil de construir, bien valdría tomar en cuenta estas pautas que he descubierto:

1. Los niños no son adultos chiquitos, ni personitas, ni entes delicados, son niños y su nación es más amplia, más imaginativa, que la nuestra. No necesitan que les digan qué hacer con una historia. Por lo tanto, no se deben

enmascarar las moralejas ni, mucho menos, mencionarlas de manera explícita. 2. Los cuentos para niños deben ser claros, sencillos, precisos, como una flecha que a la primera da en el blanco. 3. No debe recurrirse a conceptos que los abur re n : b e l l e z a , i n t e l i g e n c i a , b o n d a d , c o n o c i miento, etcétera. Es mejor un vocabulario de lo concreto con el que se sientan identificados, no subestimados. Si se les habla como adultitos, se dan cuenta. 4. En los cuentos para niños, lo fundamental es la acción, de modo que deben ocurrir muchas cosas que mantengan a los lectores atentos. 5. Los personajes deben ser entrañables, pero también únicos. Algo debe caracterizarlos, un nombre curioso, una seña, un defecto. Mientras menos perfectos sean, mejor. A los niños les encantan los antihéroes que aprenden algo mediante peripecias originales. 6. Las frases deben ser cortas y no engoladas.

Cuidado con repetir palabras, frases, a menos que se haga con una intención. 7. Los cuentos para niños no son largos, una extensión de cinco a diez páginas, máximo. De hecho, eso ya es mucho, y se corre el riesgo de perder al lector. 8. Como decía Cortázar, no hay malos ni buenos temas, sino tratamientos efectivos o no.

El tema no es tan importante como la forma de contar la anécdota. 9. Los niños no siempre tienen que aprender un valor o arrepentirse porque se han portado mal. Con que el cuento consiga operar como u n e s p e j o d e s u s a c c i o n e s , e r ro re s , m i e d o s , ansiedades, es suficiente. 10. Los finales felices no son obligatorios. Terminar un cuento sin terminarlo ortodoxamente h a b l a n d o e s m u y e f e c t i v o p o rq u e l o s n i ñ o s exigen otra versión y entonces se les invita a ser coautores, a iniciar un diálogo con el cuento. De eso se trata, de abrir puertas aún más amplias para su imaginación.

Otra de las razones por las que el relato posee embrujo es precisamente porque ensancha el salón de clases, las paredes se caen, los mares

archivo.tamaulipas.gob.mx

La literatura infantil tal vez sea la más difícil de construir

entran por los cuadros que se imaginan como en uno de los libros de Narnia. Hay que insistir en ello porque cuando se les demuestra a los docentes todos los beneficios que el storytelling trae consigo, de inmediato lo quieren probar con sus estudiantes. Enrique Anderson Imbert lo explica de esta forma:

El goce estético consiste en que, al expresarnos, nos sentimos libres. Por lo pronto, no hay nada que nos limite en la elección de temas, pues todo lo que pasa por la mente es digno de convertirse en literatura. Sin duda no podemos escaparnos del sistema solar en que vivimos ni dejar de ser hombres ni prescindir de los datos que recibimos por los órganos sensoriales, pero sí podemos construir un mundo propio, sin más propósito que el de expresar nuestra contemplación de una belleza superior a la de la naturaleza. En el instante de la creación literaria la realidad pierde su imperio sobre nosotros. El contenido de nuestra conciencia no se ajusta a objetos externos, sino que concuerda consigo mismo: es decir, nuestra verdad es estética, no lógica. Enriquecemos el mundo añadiendo un valor estético a lo existente (2007: 12).

P o r s i e s o f u e r a p o c o , a l g u n a s b o n d a d e s d e esta herramienta, según la revista Edu Trends editada por el Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey (2017), son que facilita el recuerdo o acceso sencillo a la memorización, vincula las emociones y la empatía, propicia el aprendizaje reflexivo, promueve el uso del pensamiento y manejo del entendimiento, del diálogo, fomenta el pensamiento crítico, inspira y motiva a la audiencia, genera y construye conocimiento e información a partir de la experiencia de otros, impulsa la identidad con base en características grupales o comunidades interculturales, provee la adopción de distintos puntos de vista, mejora la competencia de la comunicación lingüística, anima al empleo de los recursos TIC y dispositivos multimedia, favorece la atemporalidad y actualización del contenido e información, facilita la adaptación de nuevos procedimientos en la praxis educativa.

Atreverse a contar, el aula como escenario

Visto así, parece que el storytelling es una panacea en términos de aprendizaje. No en balde los grandes educadores de la historia han sabido contar historias. He ahí otro de los beneficios que no se consignan en las líneas anteriores. Saber narrar reta la autoestima del profesor, lo obliga a potencializar sus competencias comunicativas frente a un auditorio; ya que, si el docente no se siente un experto hablando en público, si su personalidad es más bien tímida u opaca –algo que se señaló al comienzo de este trabajo, y que retomamos–, contar historias manejando distintos registros de voz le ayuda a crecer, a salir de su zona de confort. Esa es una de las razones por las cuales no se cuentan historias, porque los maestros sienten que no tienen habilidades, “No soy actor”, he escuchado, “Mi trabajo es en- señarles, no divertirlos”. Proponen así un divorcio entre el conocimiento y el placer, el juego, el diálogo. Con esos docentes no se llega muy lejos en esta época de relatos infinitos, de vértigos mediáticos, de exigencia de actualización constante.

El aula debe dejar de ser aula si deseamos que lo sea, perdón por el enredo, pero la versatilidad del espacio es determinante. Nadie quiere pasar un año entero en un mismo lugar, imaginativamente hablando, porque un salón no es una cárcel. Lo es cuando la rutina convierte en reos a los chicos y en custodio detestable a un maestro cuya misión es convertir en escudo, en territorio de paz, de deseo alegre, de universo infinito, ese espacio donde trabaja todos los días. Colgar imágenes, dibujos, pintar bosques en los muros, ayuda, pero nos referimos a otro nivel

mananarm.blob.core.windows.net.optimalcdn.com

Lo importante es que los alumnos nos vean atrevidos, desenvueltos, seguros y, sobre todo, contentos, a la hora del storytelling

de la mirada, el que atraviesa el corazón. Se vale que el aula también sea un escenario porque el mundo real lo es. La mentira es insistir en el engaño de que una clase es sólo una clase, como un pipa (Duchamp dixit).

Cuando el maestro no se anima a ser un cuentacuentos, es decir, un histrión que fascina con su talento, uno de los recursos que ayuda mucho es afinar la lectura en voz alta. Cuando compartimos una historia, según Cicely Berry: “La voz es una complejísima mezcla entre lo que oyes, cómo lo oyes y cómo eliges inconscientemente utilizar eso que oyes en relación con tu personalidad y experiencia” (2006: 17).

También de acuerdo con Berry, la voz está condicionada por cuatro factores: entorno, oído, agilidad física y personalidad. Entorno, pues aprendimos a hablar imitando a los demás; la familia, el ambiente nos provee del tono. Oído, ya que hay personas más auditivas que otras; así como tenemos alumnos que aprenden mejor mirando (los visuales), los profesores con buen oído suelen leer mucho mejor. Agilidad física, porque a menudo una persona introvertida y reflexiva encuentra más dificultad para expresarse oralmente y no lleva a cabo el hecho físico de transformar el pensamiento en habla; ojo, el hecho físico, por eso hay una especie de rechazo a hablar y eso sí afecta a los músculos que intervienen en la historia haciendo que el movimiento del docente sea menos firme y el resultado menos efectivo. El último factor que interviene en el buen uso del tono a la hora de leer o actuar una historia es la personalidad y la imagen que s e t i e n e d e l a p ro p i a v o z . “ N o m e g u s t a c ó m o s u e n o c u a n d o m e g r a b a n ” c o n f i e s a n a l g u n o s profesores con los que hemos trabajado en distintos talleres de este tema. Para enamorarnos de cómo nos escuchamos, debemos olvidar esos cánones de belleza sonora que las y los locutores de otros siglos nos legaron. Lo importante es que los alumnos nos vean atrevidos, desenvueltos, seguros y, sobre todo, contentos, a la hora del storytelling. ¿De qué manera empezar? Joe Lambert (2006), fundador del StoryCenter en California, propone narrar historias basándonos en cuatro “C”. El método comienza así:

• Establecer un universo inicial que todos comprendan (contexto). Es la función del “Había una vez”, “Érase que se era”, “En un lugar de la Mancha…”, “Hace muchos años en un reino lejos de aquí”, “Vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre, un tal Pedro

Páramo” y así ad infinitum, porque el comienzo fija la arena dramática y atrae. Debe ser poderoso, un anzuelo. • Enfatizar un acontecimiento imprevisto (crisis). Recordar siempre la Poética de Aristóteles y el sencillo concepto de peripecia que detona la acción: cambio de felicidad en desgracia o de desgracia en felicidad. La crisis del héroe se da porque algo le ocurre que lo conflictúa.

El énfasis en esa circunstancia debe ser tal que

a los escuchas les quede claro que después de esa crisis puede que ya nada sea igual. • Seguimiento de la narración de las acciones derivadas de dicho acontecimiento (cambio).

La acción dramática en el teatro, por ejemplo, se determina mediante el desarrollo de escenas altas o escenas bajas. Pensar en el esquema de los tres actos también ayuda mucho, pero no hay que olvidar que aquella crisis de- tona otra serie de hechos protagonizados por el héroe, eso es la trama donde se teje la transformación, el desenlace, que estamos esperando. • Finalizar con una situación específica que refleje el aprendizaje adquirido de esa experiencia (conclusión). Es el final del final; aunque s e e s c u c h e r a ro , a s í d e b e p re s e n t a r s e . H a y que ver al héroe transformado, comportándos e d i s t i n t o . N o e n u n c i a r l o , v e r l o . Ya l o d e c í a

A n t ó n C h é j o v “ N o d i g a s q u e u n p e r s o n a j e e s t á t r i s t e , s á c a l o a p a s e a r b a j o l a l u z d e l a luna”.

¿Se puede convertir cualquier tema del curso en storytelling? Por supuesto. La idea es que el profesor escriba el guion y lo actúe, que se anime a experimentar. Al comienzo no será fácil, pero con la práctica, la competencia va mejorando. Si o b s e r v a m o s l a s ú l t i m a s t e n d e n c i a s d e l m a r k e ting, advertimos que nos convencen de comprar productos contándonos su historia, elevando una cosa al nivel de héroe, concediéndole a una crema antiarrugas, por ejemplo, un contexto en su origen, una crisis en su devenir, un cambio en cómo se perfeccionó, y una conclusión en el tipo de resultados que le ha dado a cientos de clientes. Se trata de una metodología simple. Sólo necesitamos aprender a identificar un personaje y regalarle un conflicto. ¿Cuáles son las mejores historias? Las que consiguen lectores o espectadores más identificados, las que los emocionan, les producen curiosidad y fascinación. También aquellos cuentos que nos aterran, porque la buena literatura suele dar miedo a quien la narra y a quien la lee. No hablo sólo del temor de lo imaginado, sino de lo que es posible y por eso debe cambiar ahora mismo. Sabemos que una buena anécdota bien contada toca, araña la psique y hasta el cuerpo. Las palabras son físicas porque se sienten en la piel, se vuelven llanto, risas, nerviosismo, sístoles descontroladas. Así como los acontecimientos narrados transformaron al protagonista, eso mismo puede ocurrirnos y ser extraordinario porque había una vez un maestro que no quería aprender hasta que un día…

Referencias ANDERSON, E. (2007). Teoría y técnica del cuento. Buenos Aires: Ariel. BERRY, C. (2006). La voz y el actor. Barcelona: Alba. CAMPBELL, J. (2001). El héroe de las mil caras. Psicoanálisis del mito. México: FCE. ITESM, Observatorio de Innovación Educativa (2017). Edu

Trends, febrero [en línea]: <congreso.dgire.unam.mx/2018/ pdfs/8.E-EduTrends-Storytelling.pdf>. LAMBERT, J. (2006). Digital Storytelling. Capturing Lives, Creating Community. Berkeley: Digital Diner Press. LAWRENCE, R. L., y D. S. Paige (2016). What Our Ancestors

Knew: Teaching and Learning Through Storytelling. En:

New Directions for Adult and Continuing Education, núm. 149, pp. 63-72. SAVATER, F. (1985). Invitación a la ética. Barcelona: Anagrama.