Jean-Marie Heydt

Jean-Marie Heydt

PRÉFACE

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

PHOTOGRAPHIE

PIERRE-MICHEL DELESSERT

PHOTO MATIX MAROC

ELYAZID MOUHSINE

CONCEPTION GRAPHIQUE RIBES DESIGN

Les infrastructures postales et de télécommunication

infrastructures productrices d’énergies

Des énergies fossiles aux énergies renouvelables

L’opportunité éolienne et le potentiel solaire des Provinces du Sud

L’hydrogène vert, une révolution énergétique

Succès des centres de formation dédiés aux métiers de la

Pôles touristique, sportif et culturel à forte valeur ajoutée

« 2024, année du Maroc », plan d’action touristique annuel

Les vents et la mer s’ouvrent au

Les Provinces du Sud voient la vie en

L’hydrogène vert, un acteur majeur pour l’avenir

à l’hydrogène

Tout au long de ma vie et dans mes différentes fonctions, d’abord en tant que Secrétaire Général du Parti Socialiste Ouvrier Espagnol (20002011), en tant que Président du Gouvernement espagnol (2004-2011) et maintenant en tant qu’ancien Président, j’ai réalisé de nombreux voyages au Maroc. Pendant plus de vingt ans, ces séjours m’ont permis de connaître de près la réalité d’une terre riche et diversifiée et de compter parmi mes bons amis des citoyens marocains originaires du nord comme du sud. Un voyage se détache singulièrement de ma mémoire : en 2015, j’ai eu l’occasion de me rendre à Tan-Tan pour participer au Moussem. Et lors de ce rassemblement annuel des tribus du désert du Sahara, j’ai pu profiter de la richesse culturelle qu’offrent le Sahara et ses Tribus.

C’est pour cela que j’ai accepté avec plaisir d’écrire ces lignes en prologue de Sahara marocain : terre de lumière et d’avenir publié par les Éditions Favre, un ouvrage magnifique qui présente toute la beauté et la complexité du Sahara. Je tiens à féliciter l’auteur, Jean-Marie Heydt, pour son excellent travail visant à faire connaître le Sahara et à ouvrir tous ses aspects au public avec ces magnifiques photos et textes.

Au fil des pages de cet ouvrage, j’ai trouvé singulièrement intéressante l’approche historique du Sahara qu’il propose au lecteur, conduisant ensuite à une description de la richesse et de la diversité de la région, de ses multiples possibilités économiques et sociales, de son dynamisme souvent méconnu.

Le Sahara occupe un lieu géographique au croisement des routes entre le nord et le sud. C’est précisément pour cette raison, comme nous l’avons vu tout au long de l’histoire, que cette région a toujours suscité de l’intérêt et souvent des controverses. Aujourd’hui, nous devons favoriser les relations d’amitié et de coopération, pour tirer parti de ses forces vives et de ses ressources, en offrant à ses habitants des modèles de développement durable qui leur permettent de converger vers la prospérité.

L’Espagne et le Maroc, en tant que pays amis et voisins, peuvent et doivent travailler ensemble à cet égard. Les relations bilatérales connaissent un moment d’intensification croissante, avec un ambitieux programme de coopération économique et culturelle. C’est une opportunité pour la paix

et le développement, non seulement au Maroc et au Sahara, mais aussi en Afrique subsaharienne, notamment dans les pays voisins, comme l’Algérie, la Mauritanie ou le Sénégal. Chaque fois que nous travaillons ensemble, nous obtenons des résultats positifs à tous les niveaux. Et travailler ensemble signifie essayer de chercher une solution définitive et juste au problème du Sahara occidental. Dans ce contexte, la proposition marocaine d’autonomie semble être la base la plus sérieuse, crédible et réaliste, toujours sous les auspices des Nations Unies, pour trouver une solution mutuellement acceptable.

Je recommande la lecture de cet ouvrage à toutes les personnes qui souhaitent se rapprocher de la réalité du Sahara. Car en plus d’approfondir leurs connaissances, elles découvriront de nouvelles visions de cette région. Dans les moments historiques que nous vivons, où les guerres et les conflits violents se propagent à nouveau à travers le monde, les histoires qui rapprochent les cultures et les peuples et approfondissent leur compréhension méritent notre louange.

J’ai toujours défendu et je défendrai activement les initiatives de défense de la paix, qui passent nécessairement par le dialogue et l’acceptation de l’autre. Ce livre incarne un projet d’intégration et de reconnaissance des habitants du Sahara animé par la volonté de promouvoir le bien-être, le développement économique et social, et la défense des droits de l’homme et de la dignité des femmes et des hommes originaires du Sahara.

Il est essentiel pour le Sahara et ses habitants que nous défendions un avenir de compréhension et de non-confrontation pour résoudre les conflits, par le dialogue et la négociation pacifique et non pas par la violence ou la division. Une tâche qui demande de la patience, mais aussi de la conviction et de la détermination en faveur de la paix.

La capacité de réconciliation, la capacité de se mettre à la place de l’autre, de pardonner, de regarder vers l’avenir et d’ouvrir l’horizon aux jeunes sont une exigence essentielle pour l’avenir du Sahara.

Le Sahara est une région pleine de possibilités et nous devons, en tant qu’amis du Maroc, œuvrer à sa prospérité. Le travail que le lecteur a entre les mains est une bonne incitation à cela.

José Luis Rodríguez Zapatero, Président du Gouvernement d’Espagne entre 2004 et 2011

Le Moussem, fête culturelle qui rassemble des tribus hassanies dans le sud.

Source: EM (Elyazid Mouhsine)

Le phare de Dakhla qui a guidé de nombreux navires en haute mer. © PMD

Les origines du Sahara vont puiser leurs racines au travers des péripéties historiques du Maroc qui, selon les travaux des chercheurs et des auteurs1, reviendraient à la dynastie des Idrissides, communément considérés comme les fondateurs2 du premier État marocain en l’an 789 par Moulay Idris Ier. Cette dynastie aurait eu, déjà à l’époque, la capacité de fédérer les tribus permettant l’émergence d’un État marocain moderne3. Elle serait ainsi « […] la toute première qui a régné sur le Maroc, et dont l’islamisation fut un déterminant […] [qui] demeure aujourd’hui le repère idéal symbolisant la naissance de l’état et de la nation marocaine. »4

À l’opposé de cette thèse habituellement admise, d’autres historiens attribuent cette fondation aux Almoravides5, qui à l’époque auraient été les seuls6 en capacité de transformer le paysage politique tribal et urbain très diversifié en un État à large base et donc fondateurs de l’État marocain7. Ce mouvement almoravide serait apparu vers l’an 1040 issu d’un groupe de tribus amazighes sahariennes qui nomadisaient entre le sud du Maroc et le fleuve Sénégal.

1 Abdellah Ben Mlih, in Structures politiques du Maroc colonial, pp. 35-37.

2 « Idriss Il n’était pas seulement un fondateur de villes, il fut le fondateur du premier État marocain », selon Charles-André Julien, in Histoire de l’Afrique du Nord, de la conquête arabe à 1830, éd. Payot, 1978- Tome II, p. 44.

3 “The Idrisids, the founder dynasty of Fès and, ideally at least, of the modern Moroccan state […]”, according to Moroccan dynastic shurfa‐hood in two historical contexts: Idrisid cult and Alawid power in : The Journal of North African Studies Volume 6, Issue 2, 2001.

4 Alphonse-Zozime Tamekamta, in Le Sahara marocain, Éd. Afrédit, 2021, p. 25.

5 « Ce sont les Almoravides qui ont fait le Maroc », selon Ricard Robert, Henri Terrasse, in « Histoire du Maroc des origines à l’établissement du Protectorat français », Bulletin Hispanique, 1951, vol. 53, n°3, pp. 329-331.

6 “The Almoravids were able to transform the diverse Moroccan tribal and urban political landscape into a broadly based, though infrastructurally simple, theocratic state”, according to Boone J. L., Myers J. E. et Redman C. L., in “Archeological and Historical Approaches to Complex Societies : The Islamic States of Medieval Morocco”, in American Anthropologist, 1990, 92, pp. 630–646.

7 « Les Almoravides, Berbères originaires du Sahara, ont fait l’unité du pays et créé, selon leur imagi- nation, leurs concepts, le premier État marocain qui se singularisera à partir de cette époque par rapport à l’orient », selon Mohamed Sijelmassi, in « Enluminures des manuscrits royaux » au Maroc, Bibliothèque Hassania, Courbevoie, ACR Édition, 1987, p. 11.

Bien évidemment, durant les nombreuses années qui suivirent des conflits multiples et variés se sont succédé et un livre d’histoire, au sens strict, ne pourrait pas en faire l’impasse. Mais notre objectif est bien plus modeste en la matière et nous ne surfons que sur les repères historiques qui nous sont apparus comme clefs pour mieux comprendre le présent à la lumière des évolutions. Les deux points communs, quelles qu’en soient les approches, restent de facto que les premiers habitants du Maroc sont les tribus amazighes, un ensemble de populations apparues depuis plus de 9000 ans en Afrique du Nord à la suite de vagues migratoires venues du Proche-Orient. Selon Charles Saint-Prot1, il y aurait eu trois grands groupes humains au Sahara marocain : les tribus arabes, amazighes et arabo-amazighes (berbères) qui forment le berceau de ces dynasties marocaines, ainsi que quelques Maures. Les Amazighs semblent avoir été les plus actifs dans la zone. Le second point rappelle que depuis le VIIIe siècle, l’autorité du Maroc (Makhzen) a toujours affirmé sa souveraineté, entre la Méditerranée et le fleuve Sénégal ; le Sahara étant un lieu de passage sur les terres marocaines sahariennes.

Ainsi, durant des décennies, le Sahara n’avait jamais connu « […] de formes d’organisation politique propre, indépendante du Royaume du Maroc. »2

1 Charles Saint-Prot, Jean-Yves de Cara, Christophe Boutin, in Sahara marocain, le dossier d’un conflit artificiel, Éd. Cerf, 2016, p. 18.

2 Ibid., p. 16.

Lgbibates ou habitations des ouvriers, projet de restauration. © MATIX Maroc

Ce que par ailleurs confirme Robert Rézette en écrivant que « L’idée étrange d’enserrer une portion du Sahara dans des frontières fixes, alors que cette région n’est pour l’essentiel qu’une terre de parcours, dont la population nomade est instable et se déplace sur de vastes espaces, était si saugrenue que, bien longtemps elle n’a eu que des applications toutes théoriques. »1

L’on ne peut manquer de souligner que vers la fin du XIe siècle, c’est une véritable symbiose hispano-marocaine, surnommée l’« osmose andalouse » qui va rayonner avec éclat. Alors que les Émirs andalous sont sur le point de succomber, les Almoravides se précipitent à leur secours. À leur tête, des Sahariens voilés de bleu, avec des contingents amazighs descendus de la montagne de l’Atlas. Sans ces faits historiques, ce brassage des peuples, des savoirs et des cultures, « […] S éville n’aurait pas connu ses heures les plus brillantes » et l’Alhambra2 n’existerait probablement pas…

Au cours de ces siècles, les dynasties se sont succédé pour conduire la destinée de ce vaste pays. Ainsi, en 1631, Chérif Ben Ali, fondateur et premier Souverain de la Dynastie alaouite, descendant de l’Imam Ali, gendre et cousin du prophète Mahomet3, installera sa souveraineté dans la région, avant d’asseoir son autorité sur tout le pays à partir de 1666. Cette dynastie alaouite est une dynastie d’origine arabe, l’une des six dynasties (qui comptent les Idrissides et les Almoravides) qui ont régné sur le Maroc.

À la fin du XIXe siècle, plusieurs sociétés africanistes se forment afin d’explorer et d’exploiter ce territoire saharien encore largement inconnu. Cependant, les Espagnols ne perçoivent pas d’un bon œil l’avancée des Britanniques et des Français dans la région. Ils se donneront tous les moyens pour être les premiers à le revendiquer.

1 Robert Rézette, in Le Sahara occidental et les frontières marocaines, Éd. Nouvelles éditions latines, 1975, p. 11.

2 Palais de Grenade, monument majeur de l’architecture islamique. L’Alhambra a pour nom originel : Al’Qala Al’Hamra, qui signifie « Château rouge ».

3 « Un petit-fils du prophète Mahomet que celui-ci avait envoyé conquérir le Tafilalet […] », selon Jacques Benoist-Méchin, in Histoire des Alaouites, Éd. Librairie Académique Perrin,1994, p. 28.

Les Provinces du Sud forment ce qu’on appelle communément le vaste Sahara atlantique qui s’étend du pied du massif de l’Anti-Atlas jusqu’à la hauteur de la localité de Lagouira.

Ces Provinces du Sud présentent aujourd’hui un bel horizon de sable et de désert avec une large façade (1110 km) sur l’océan Atlantique. Sa géographie diffère quelque peu de l’ancien Sahara occidental.

Dès 1976, les populations locales se regroupent autour des villes côtières telles Dakhla, Laâyoune ou Tarfaya et de celles plus à l’intérieur du territoire désertique telles que Es Smara et Assa.

Il faut souligner que jusqu’en 1975, cet environnement était bien austère et n’invitait pas vraiment à s’y installer, car tout était à réaliser. Il n’y avait rien !

Parmi les premières mesures d’urgence permettant d’améliorer la vie quotidienne des populations, l’accès à l’eau potable, à l’électricité et aux premiers services publics figuraient comme étant des priorités.

La tâche était donc immense mais la détermination des autochtones, encouragée par la vision du Souverain chérifien pour l’avenir du Sahara marocain, représentait « une volonté plus forte que les sables »1. C’est en 2015, à l’occasion de son discours prononcé à Laâyoune, que le Roi, attaché à ses racines mais tourné vers l’avenir, va insister « […] sur la nécessité, pour les Provinces, d’un modèle de développement plus inclusif, prenant en compte le nouveau statut régional des Provinces […] »2. C’est un tournant décisif qui va métamorphoser le Sahara marocain.

Le résultat est au rendez-vous deux décennies plus tard et c’est le cœur de ce que vous allez découvrir ; c’est le point de départ de nos observations au travers desquelles nous souhaitons vous faire aimer cette formidable région, souvent citée mais rarement bien connue.

1 Titre de l’ouvrage de Henri-Louis Védie, Éd. ESKA, 2008.

2 Le développement des Provinces du Sud, Henri-Louis Védie, Éd. ESKA, 2019, p. 16.

C’est par une initiative Royale que le Maroc a annoncé en 2010 une grande réforme touchant à son organisation territoriale, appelée « régionalisation avancée »1. Il s’agit d’un programme ambitieux, né d’une vision du Roi du Maroc pour les Provinces du Sud, et qui est arrivé à son point d’exécution2. « Ce programme est le fruit d’une longue maturation à partir d’un travail que […] le Roi Mohammed VI, avait demandé au Conseil É conomique S ocial et E nvironnemental. » 3 L’attente Royale visait à créer un nouveau modèle de développement spécifique pour les Régions du Sud. Le résultat s’est concrétisé par ce nouveau mode de gouvernance qui concerne certes aujourd’hui tout le pays mais qui s’est développé en premier dans les Provinces du Sud. Il s’agit d’une approche multidimensionnelle comportant un volet économique, social, environnemental et bien évidemment un volet de gouvernance.

1 « Régionalisation avancée », 2015, « un ensemble de mesures qui conjuguent autonomie et responsabilité. L’occasion de sceller et d’engager les différents chantiers d’accompagnement de ce processus annoncé dans la nouvelle Constitution de 2011 » ; selon Mohamed Boussaïd, ministre de l’Économie et des Finances du Maroc.

2 Une commission consultative de la régionalisation avancée a été instituée par sa majesté le Roi Mohammed VI le 3 janvier 2010 afin de proposer une conception générale de la régionalisation avancée.

3 Mohamed Boussaïd, ministre de l’Économie et des Finances du Maroc, interview du 11 novembre 2015 sur «Les Provinces du Sud, une plateforme entre l’Europe et l’Afrique subsaharienne», journal Le Point.

Le principe de la régionalisation avancée consiste à promouvoir le développement territorial à travers une meilleure appropriation locale des projets et des politiques publiques. Il ne s’agit donc pas d’un simple redécoupage territorial technique qui, à l’instar de certains autres pays, s’apparenterait à des stratégies électorales. Bien au contraire, c’est une volonté Royale, clairement affichée depuis son accession au trône en 1999, visant à rechercher le niveau optimal de l’action publique qui va privilégier la prise de décision la plus proche du citoyen.

Cependant, en termes d’objectif économique, la question que l’on peut se poser est de savoir si la régionalisation, avec son contingent de transferts par l’État de compétences et de moyens vers de nouvelles entités administratives, en l’occurrence vers les régions, bénéficie au PIB ?1 Sachant que, d’un point de vue purement théorique, les deux composantes actives d’un PIB sont l’investissement et la consommation. En général, un PIB qui progresse génère indirectement et directement de l’investissement et une consommation qui s’améliorent. À l’inverse, il apparaît qu’en l’absence de régionalisation, les investissements se réalisent plutôt là où se concentrent les populations les plus importantes, là où l’emploi est le plus important. Avec un vaste territoire n’ayant pas une forte concentration de population, quelles sont alors les conséquences de la régionalisation sur l’investissement et la consommation, notamment dans les Provinces du Sud ?

1 À noter que le principe de la région n’est pas une nouvelle entité administrative, c’est une collectivité territoriale de droit public dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Les étranges montagnes vers Akka. © PMD

En réponse à cette interrogation, et aussi surprenant que cela puisse paraître, le tout nouveau Rapport thématique sur « L a mise en œuvre de la régionalisation avancée », d atée d’octobre 2023, démontre 1 que cinq régions (dont les trois régions des Provinces du Sud) ont enregistré des taux de croissance du PIB qui dépassent le taux de croissance annuel moyen de 4,71%. Il s’agit des Régions de Laâyoune-Sakia El Hamra, Guelmim-Oued Noun, Dakhla-Oued Eddahab, Drâa-Tafilalet, et l’Oriental. C’est une surprenante contribution des régions au développement économique et social du pays.

Pour sortir de la seule rationalité de ce juste raisonnement, Sa Majesté a voulu qu’il soit également pris en compte un rééquilibrage général des régions, entre les plus riches et fortement peuplées et celles dont les ressources naturelles, le développement et le taux de population sont les plus faibles.

Depuis les années 1980, le principe visant à confier aux régions un rôle plus déterminant pour leur avenir remonte à la période du Roi Hassan II avec la mise en œuvre d’une régionalisation économique. Cette dernière va définir sept régions économiques. Les résultats ont permis d’éclairer la stratégie d’élaboration du Nouveau modèle de développement à venir. Cette nouvelle stratégie de régionalisation a vu pleinement le jour en 2015. Elle puise aussi ses racines dans la nouvelle Constitution de 2011, qui a érigé l’entité régionale en tant que personne morale distincte 2 de l’État. Toutefois, c’est dès 1997 3 que le Sahara marocain a été intégré dans la logique de cette réforme puisque son territoire avait déjà été organisé en trois régions administratives.

1 Le PIB généré par les 12 Régions durant la période 2015-2021 est passé de 966 077 à 1 273 281 MDH, soit un taux de croissance annuel moyen de 4,71%. Rapport d’octobre 2023, p. 11.

2 Personne morale distingue = qui dispose d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs attributions.

3 Décret du 17 avril 1997 fixe à seize le nombre des régions du Royaume dont les trois régions regroupant les Provinces du Sud.

L’espace territorial du Sahara marocain, avec pour capitale la ville côtière de Laâyoune, se compose de dix Provinces réparties au sein de trois Régions administratives que sont :

Guelmim-Oued Noun 1 – 46 108 km², soit 6,49% du territoire national, qui regroupe quatre

Provinces : Assa-Zag, Tan-Tan, Sidi Ifni. Elle est limitée au nord par la Région de SoussMassa, au sud la Région de LaâyouneSakia El Hamra, à l’est par l’Algérie et la République Islamique de la Mauritanie et à l’ouest par l’océan Atlantique.

Source : site du Ministère de l’agriculture, de la pêche maritime et du développement rural et des eaux et forêts.

Le plan morphologique2 de la Région Guelmim-Oued Noun est constitué d’un territoire physiquement hétérogène. On y distingue trois zones géographiques différentes :

• Une zone de montagnes qui forme le prolongement de l’Anti-Atlas au nord et nord-est.

• Une zone semi-désertique au centre, qui est constituée de plaines que traversent des hauteurs à faible altitude.

• Une zone désertique au sud.

Laâyoune-Sakia El Hamra 3 est une des douze nouvelles régions administratives instituées par le découpage territorial de 2015. Cette région englobe l’ancienne région de Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra et la province de Es-Semara de l’ancienne région de Guelmim-Es-Semara.Elle est limitée au nord par la Région de Guelmim-Oued Noun, au sud par la Région de Dakhla-Oued Eddahab et à l’est par la République Islamique de la Mauritanie ainsi qu’à l’ouest par l’océan Atlantique.

Source : site du Ministère de l’agriculture, de la pêche maritime et du développement rural et des eaux et forêts.

1 Source : chiffres du ministère de l’Intérieur.

2 Selon la présentation « Monographie générale », Région de Guelmim-Oued Noun, 2015.

3 Ibid.

Cathédrale Saint-François d’Assise, Laâyoune.

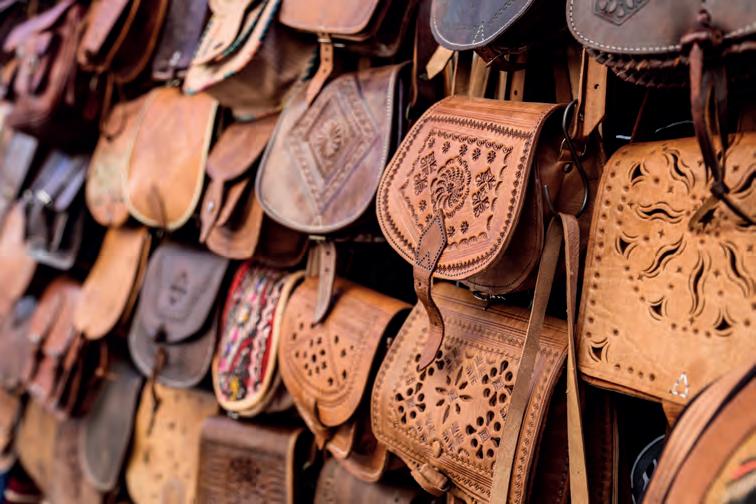

Tissage. © iStock.com/AlxeyPnferov

Vous venez de consulter un

Tous droits réservés pour tous pays.

Toute reproduction, même partielle, par tous procédés, y compris la photocopie, est interdite.

Éditions Favre SA

Siège social : 29, rue de Bourg – CH–1003 Lausanne

Tél. : +41 (0)21 312 17 17 lausanne@editionsfavre.com

www.editionsfavre.com