LA VALIGIA BLU

Cinzia Raffin

Alessandra

Organizzare vacanze e viaggi con ragazzi e ragazze con autismo

Convertini

Indice Introduzione 7 Capitolo primo Ansia, una compagna di vita 13 Capitolo secondo Facciamo i bagagli 37 Capitolo terzo Muoviamoci 59 Capitolo quarto Il tempo questo sconosciuto 75 Capitolo quinto L’attesa infinita 93 Capitolo sesto Procedure di viaggio 105 Capitolo settimo Cose che capitano 137 Capitolo ottavo Home restaurant 165 Capitolo nono Nessun posto è come casa 189 Capitolo decimo Andata e ritorno 205 Conclusioni 225 Protocollo Educazione all’imprevisto per i genitori e i caregiver 227 Bibliografia 235

I ntroduz I one

Se avete in mano questo libro è probabile che in qualche misura avete o avete avuto a che fare con i Disturbi dello Spettro dell’Autismo (ASD).

Gli ASD, vi avranno spiegato, sono Disturbi del neurosviluppo: è vero!

Ma, se nelle persone con ASD qualcosa ha «disturbato» l’evoluzione tipica del Sistema Nervoso Centrale (SNC), perché continuare a parlare di Disturbo? Questo termine è fuorviante e in questo libro non lo useremo. Un cervello che si è sviluppato in maniera diversa dalla traiettoria tipica, a seguito di un qualcosa di anomalo che c’è stato e che potrebbe ancora esserci, genera una condizione, in questo caso una condizione di neurodivergenza, più o meno marcata, che spesso comporta grosse difficoltà nella persona e nel suo entourage, ma dalla quale non si «guarisce». Perché essere persone con «autismo» non significa essere persone malate, ma essere persone — prima di tutto persone — con un diverso funzionamento.

Jim Sinclair, una persona con autismo, più di un quarto di secolo fa diceva: «Quello che è normale per altre persone non è normale per me e quello che ritengo normale non lo è per gli altri. In un certo senso sono mal “equipaggiato” per sopravvivere in questo mondo, come un extraterrestre che si sia perso senza un manuale per sapere come orientarsi. Ma la mia personalità

7

è rimasta intatta. La mia individualità non è danneggiata. […] Concedetemi la dignità di ritrovare me stesso nei modi che desidero; riconoscete che siamo diversi l’uno dall’altro, che il mio modo di essere non è soltanto una versione guasta del vostro. Interrogatevi sulle vostre convinzioni, definite le vostre posizioni. Lavorate con me per costruire ponti tra noi» (Sinclair, 1998). Anche se possiamo definire ogni essere umano come individuo unico dal funzionamento peculiare, tuttavia non tutti vivono l’esperienza di estraneità testimoniata da Sinclair e la maggioranza sente di essere «normale». Non abbiamo preclusioni a usare il termine «normalità» a patto di spogliarlo da qualsiasi giudizio di valore e di dargli esclusivamente un significato statistico: dal punto di vista delle traiettorie di sviluppo del SNC se ne riscontrano con maggiore frequenza alcune che vengono definite «normali» o meglio «neuro-tipiche», in quanto comuni alla maggioranza degli individui, altre invece presenti con minore frequenza che vengono perciò descritte come «atipiche» o «neuro-divergenti».

Abbandonando convinzioni legate a visioni di malattia e ricerca di guarigione, constatiamo semplicemente che le persone neuro-divergenti presentano peculiarità che interagiscono, e più spesso si scontrano, con ambienti sociali e fisici costruiti dalla maggioranza neuro-tipica e perciò fatti a «immagine e somiglianza» della neuro-tipicità (Raffin, 2022). L’autismo come neuro-divergenza rappresenta una condizione che non può e non ha senso intendere come transitoria, passeggera o modificabile e curabile in senso medico. Parimenti, la sua descrizione attraverso il concetto di spettro (ASD) in uso nei manuali clinici e diagnostici di riferimento è ambigua perché traccia un criterio di gravità parametrato sulla distanza dalla «normalità»: più l’individuo si approssima alla Neuro-tipicità più il suo autismo è lieve o «ad alto funzionamento», più si allontana più è severo o a «basso funzionamento» (si veda la figura 1).

8

Ma non può esserci un continuum lineare che corre tra il «tanto» e il «poco» autismo, tra un’alta uniformità a ciò che è più tipico e una bassa adesione ad esso.

Questa visione è fuorviante perché ci induce a credere che la persona con un autismo lieve sia più facilmente approcciabile di quella con un autismo severo e che la sua condizione sia di minore difficoltà e di minore sofferenza, ma non è così!

Diversa e molto più esplicativa è la rappresentazione suggerita da Sinclair che parla di due mondi ciascuno con una sua integrità e significatività, due mondi che necessitano di ponti di collegamento, perché il benessere delle persone con autismo non è legato al loro essere più o meno «autistiche», ma alla qualità della relazione che instaurano con il mondo dei neuro-tipici.

Il necessario incontro tra i due mondi, in questo libro, avrà come scenario la vacanza.

Non autistico Da lievemente a mediamente autistico Severamente autistico 15 18 21 24 27 30 42 45 48 51 54 57 60 33 36 39

Fig. 1 Tratto dalla scala CARS – Childhood Autism Rating Scale (Schopler et al., 1988).

9

Immaginiamo di partire con un compagno di viaggio particolare: che cosa ci serve per costruire quei ponti necessari perché la vacanza sia tale per tutti i partecipanti, ovvero costellata di benessere, relax, spensieratezza?

Molti genitori vi direbbero che, vacanze di questo tipo, con i propri figli con autismo sono semplicemente impossibili.

Noi cercheremo di darvi delle idee e dei suggerimenti concreti perché si possa provare a renderle possibili.

Vi caleremo nella mente di una persona con autismo perché possiate vedere le cose dal suo punto di vista e, partendo da questo, vi diremo come è possibile organizzare al meglio una vacanza; si alterneranno suggerimenti pratici rispetto ai passaggi tipici della programmazione: dalla scelta della meta alla preparazione della valigia, dalla decisione del mezzo alla sistemazione alberghiera, dalla gestione ordinaria a quella straordinaria di cambiamenti e imprevisti fino al rientro a casa e all’elaborazione condivisa dell’esperienza vissuta.

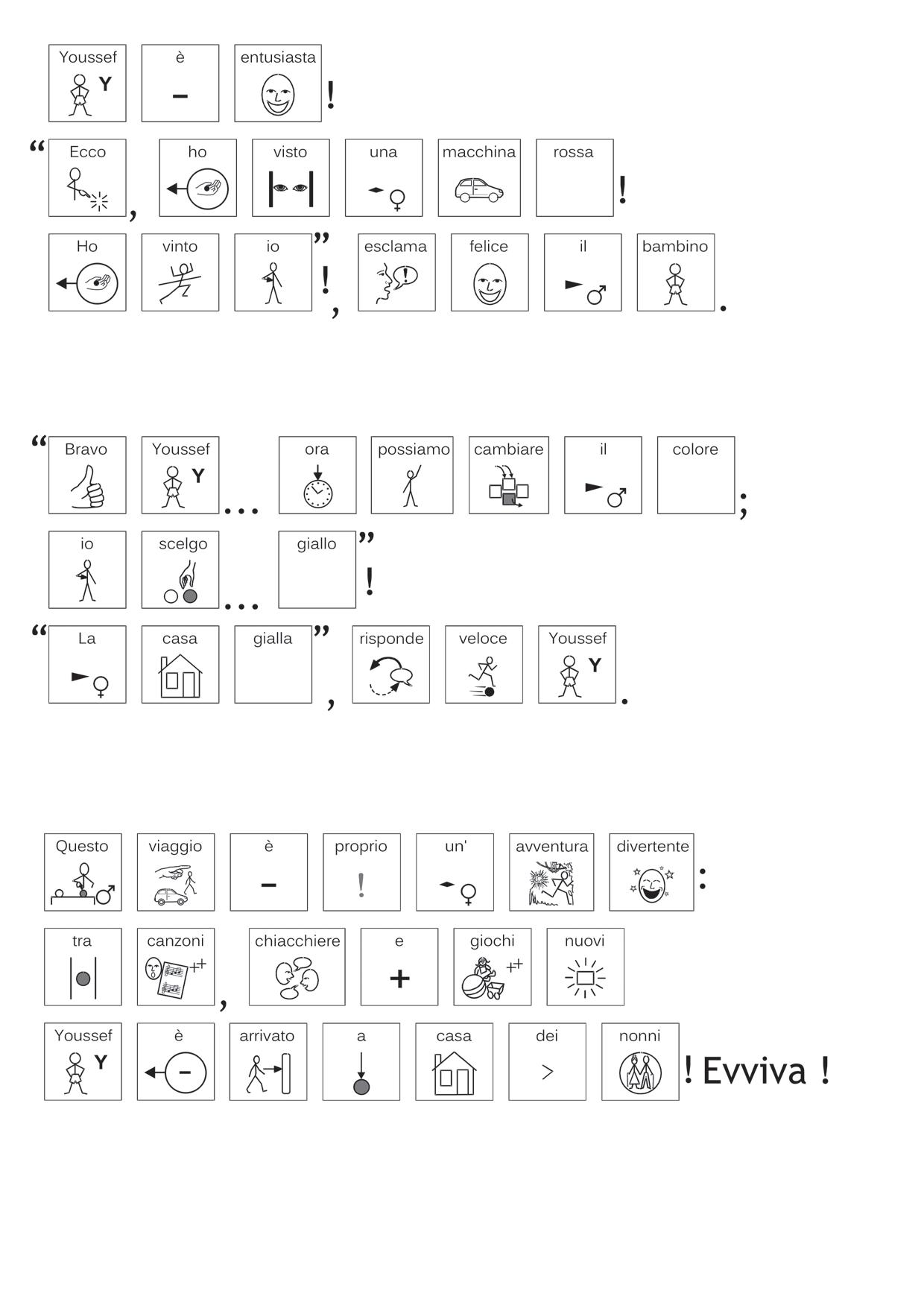

Vi verranno illustrate attraverso esempi, racconti e molti supporti grafici, strategie per una comunicazione efficace e per affrontare le situazioni più difficoltose; infine testimonianze e riflessioni vi aiuteranno a guardare gli eventi uscendo dall’esclusività della prospettiva neuro-tipica.

Naturalmente spetterà ad ogni lettore tarare sulla propria situazione quello che andremo ad esporre. Abbiamo tenuto come riferimento le condizioni più complesse in modo da non escludere nessuno, preferendo che il lettore possa scegliere: «nel nostro caso questo non serve» o «interessante, ma nostro figlio è troppo impegnativo perché questi consigli possano funzionare».

Riprendendo la metafora dei mondi paralleli, questo libro non parla solo del viaggio, ma è esso stesso un viaggio che ci porta fuori dal «nostro mondo», fatto di un certo modo comune di sentire, percepire e pensare.

10

Sta a noi essere capaci di raggiungere il mondo «altro» della neuro-divergenza, con un po’ di conoscenza, immaginazione e amore, o farlo rimanere un eso-pianeta sconosciuto e inaccessibile al di fuori del nostro sistema solare.

Attraverso il vademecum di come viaggiare con le persone con autismo, in realtà, vi condurremo in un viaggio che dura tutta la vita e che, se siamo in grado di intraprendere senza paura, senza pregiudizi, senza quella ristretta autoreferenzialità che è costantemente fonte di sconforto per genitori e caregiver, potrebbe rivelarsi davvero un viaggio interstellare.

11

C aPItolo PrImo

Ansia, una compagna di vita

«Ansia. Una manifestazione fondamentale dell’essere nel mondo»

Martin Heidegger

In questo capitolo parleremo di…

Conoscere la Condizione Autistica (AC), prerequisito indispensabile per potersi avvicinare in maniera consapevole ai contenuti di questo libro, centrando l’attenzione sul vissuto d’ansia che caratterizza l’esistenza delle persone con autismo.

In questo capitolo troverai...

• Un inquadramento generale della Condizione Autistica

• La «visione del mondo» di una persona con autismo messa a confronto con quella di una persona neurotipica

• Un approfondimento sul vissuto d’ansia che contraddistingue le persone con autismo e che ci aiuta a comprenderne i comportamenti.

13

La visione del mondo

Ci sono alcune cose sulla Condizione Autistica (AC) che dovete sapere prima di leggere i seguenti capitoli, perché spiegano il senso di tutti i suggerimenti che vi verranno dati.

L’AC è l’esito di alterazioni di varia natura, sia biologica che ambientale, che hanno modificato la normale traiettoria di sviluppo del Sistema Nervoso Centrale (SNC) e conseguentemente hanno alterato il comportamento che di solito ci si aspetta dall’essere umano.

Le persone che hanno avuto una traiettoria tipica di sviluppo e che per questo chiamiamo «neurotipiche», pur essendo diverse l’una dall’altra, hanno in comune uno stesso modo di elaborare il pensiero, di rispondere emotivamente agli eventi, di prestare attenzione agli stimoli che arrivano loro dall’esterno o dall’interno del corpo.

Se vi chiedessimo di immaginare cosa possa essere accaduto a vostra sorella che doveva rientrare da scuola verso le 13.30, e invece alle 15.00 non è ancora rincasata, probabilmente pensereste a qualcosa di strettamente legato a vostra sorella che è andato storto o a qualcosa che lei ha scelto di fare in alternativa al tornare a casa. Le risposte potrebbero essere del tipo:

• la sua prof. le ha chiesto di trattenersi oltre l’orario;

• a scuola hanno fatto una prova di evacuazione che è andata per le lunghe;

• ha perso l’autobus;

• ha deciso di andare a casa di un’amica;

• si è fermata a parlare con un ragazzo che le piace;

• ha avuto un incidente.

Fermatevi un momento e pensate a qualche altra risposta. Siamo abbastanza certi che potreste aver trovato ulteriori ipotesi, ma, sempre che siate neurotipici, il modo in cui la vostra mente le ha elaborate è identico.

14

Cambiano i contenuti, ma il processo è il medesimo: siete andati a cercare una causa, attinente a vostra sorella, che ha provocato quell’effetto, il ritardo. In altre parole: avete usato un ragionamento causale.

Crediamo che a nessuno possa essere venuto in mente che la ragazza non è tornata perché a casa qualcuno non ha messo il giornale accanto al posacenere o ha spostato un oggetto dal suo posto abituale, anche perché... come avrebbe potuto vederlo se era a scuola? Ad aiutarci a escludere questo tipo di ipotesi è proprio la teoria della mente che le persone neurotipiche possiedono, ovvero la capacità di mettersi nella mente di un altro individuo e di vedere (o come in questo caso di non poter vedere) le cose dalla sua prospettiva.

Ora leggete questa testimonianza di Gunilla Gerland, una donna con autismo.

LA PERCEZIONE DI GUNILLA

Se tutto appariva in un certo modo in salotto, il sole entrava dalle tende, il posacenere era sul tavolo accanto al giornale e se in quel momento Cristina, mia sorella, arrivava da scuola, io pensavo che tutto doveva essere nello stesso modo il giorno dopo perché lei potesse tornare di nuovo a casa. Era molto semplice che le cose andassero così! E infatti spesso andavano così. A volte le persone disturbavano le mie teorie. Proprio quando io pensavo di aver afferrato la connessione fra le cose, qualcuno avrebbe spostato il giornale e io non sapevo più cosa pensare. Cristina non sarebbe venuta a casa? Non avrebbe potuto venirci? Per sempre? O non avevo capito niente? In tal caso, c’era qualcos’altro che era sbagliato? No, doveva essere che mia sorella non sarebbe potuta tornare a casa fintanto che tutto non fosse stato rimesso a posto come prima.

NB!

MONDI DI DETTAGLI

Peter Vercauteren durante una conferenza ci riporta la sua testimonianza sul suo modo di reagire agli stimoli visivi: «Per i miei insegnanti ero un incubo, testardo, incomprensibile. Sentivo la pressione di dover essere normale in un mondo autistico-ostile. Mentre vi parlo, io vedo ogni particolare nella stanza, la mia mente si sofferma su ogni dettaglio. E ogni stimolo visivo, uditivo mi colpisce come uno schiaffo. Essere autistici è come vivere in una discoteca techno 24h al giorno».2 Immaginiamo di avere una vista che riesce a cogliere ogni dettaglio del nostro campo visivo e di non avere alcun filtro che ci faccia decidere quello che è rilevante da quello che non lo è; un occhio iper-vigile che capta, soppesa e interpreta a modo suo, un dettaglio per gli altri del tutto irrilevante e comprenderemo Enrico un bambino con autismo che da piccolo rifiutava quasi tutti i cibi, ancora prima di assaggiarli perché avevano particolari forme. Ad esempio, mangiava le penne al pesto, ma dovevano essere rigate, se gli venivano proposte penne lisce con lo stesso condimento, allontanava il piatto.

Una consapevolezza difficile2

È molto raro che una persona con AC parli espressamente di ansia perché, come dicevamo, è molto difficile che questo vissuto raggiunga un livello di consapevolezza, ma è evidente per noi quale angoscia possa derivare dal non sentire parti del proprio corpo o avvertire tutti i rumori di un ambiente senza riuscire a filtrare ciò che è significativo da ciò che non lo è o temere che la pasta rigata sia immangiabile e, di fatto, non mangiarla pur avendo fame.

2 https://www.redacon.it/2013/04/12/vorrei-farvi-sentire-come-essere-autisticiautentica-testimonianza-vissuta-raccontata-in-prima-persona/

30

Ciò nondimeno è possibile educare la persona con autismo a una maggiore consapevolezza dei suoi vissuti ansiosi, così come la si può educare a dare un nome alle emozioni e a esprimere in modo funzionale i suoi bisogni.

Naturalmente per poterlo fare è necessario che i caregiver siano loro per primi a comprendere che la persona sta vivendo uno stato d’ansia.

Come?

31

In aiuto ci possono venire alcuni indicatori.

Bi ogici

Comportamentali

Elemen ambientali

Reazioni neurovegetative come accelerazione del battito cardiaco, sudorazione, tremori, ecc.

L’accentuarsi di comportamenti che abbiamo imparato a riconoscere come indicativi di agitazione, paura, o più genericamente di qualcosa che non va: ovvero tutto quello che si allontana dalle «normali» manifestazioni di quella persona e che potrebbe essere definito con la frase «così non è lei!».

Un’analisi del contesto, se condotta con occhi «esperti» ovvero, come dice Bogdashina dal punto di vista di quella persona con autismo, è quasi sempre un indicatore predittivo molto affidabile. In sostanza, se noi sappiamo che la persona è disturbata dalla folla, dalla confusione, dai rumori, dagli imprevisti, ecc., e il contesto presenta uno o più di questi elementi, possiamo essere certi che la persona sta provando ansia.

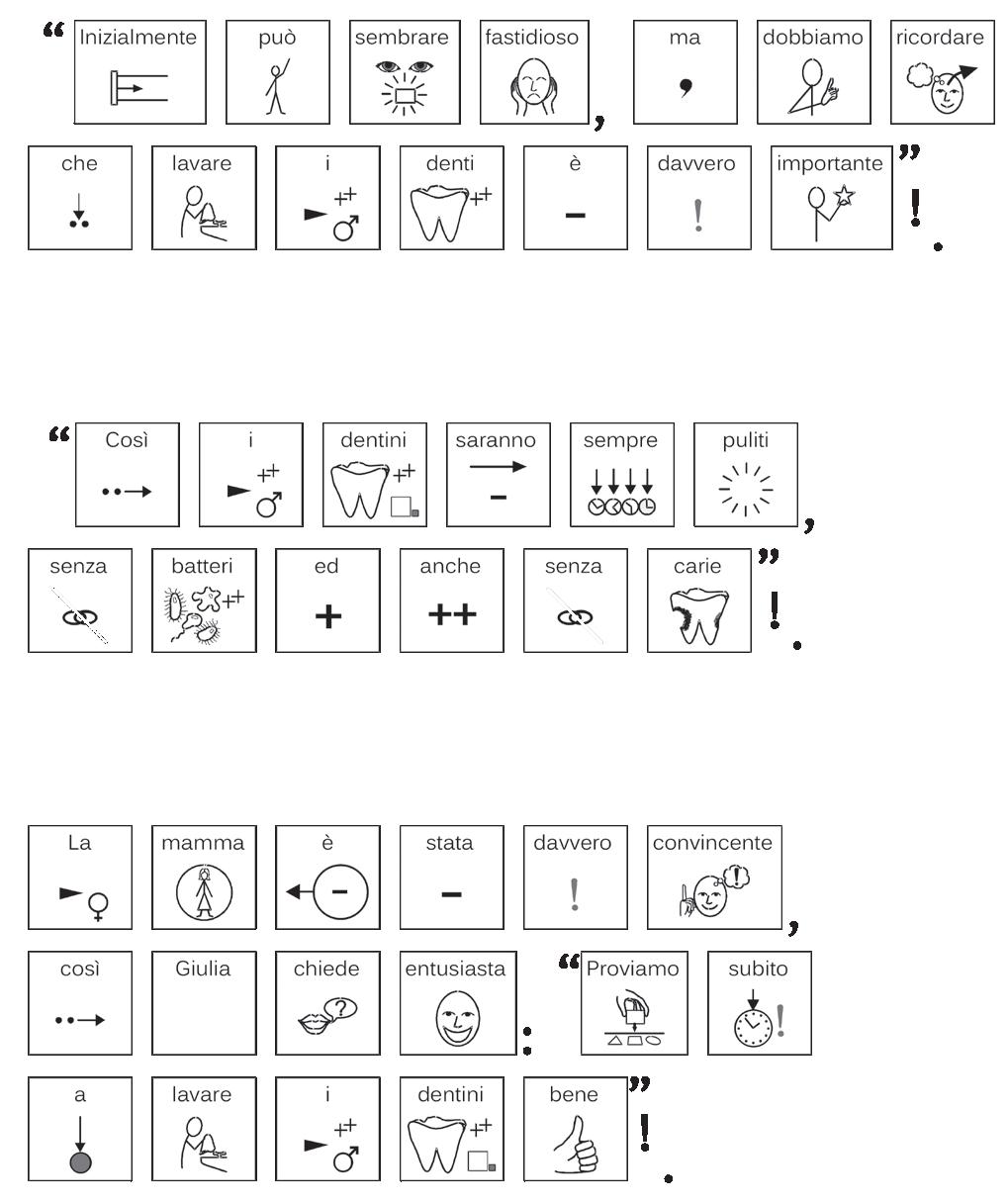

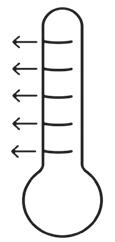

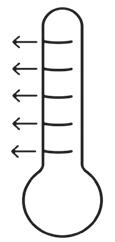

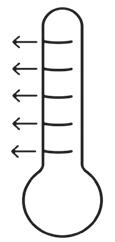

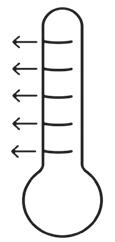

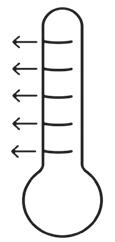

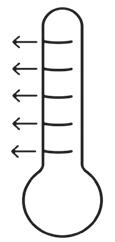

A questo punto è possibile associare a quello stato la parola «Ansia», quantificando la sua intensità con un termometro che via via ne indica graficamente il livello fintanto che l’ansia non passerà del tutto. Accompagnare questo allenamento con l’ausilio di storie di altre persone in situazioni d’ansia in cui parimenti si usa il termometro grafico, condurrà piano piano la persona a percepire con più consapevolezza cos’è l’ansia e anche a darci un’idea di quanta ne sta provando o di quando se n’è andata. Se la persona riesce a riconoscere e riferire quei momenti in cui avverte di provare ansia a vari gradi di intensità è evidente che il caregiver sarà molto avvantaggiato nell’intervenire appropriatamente o addirittura preventivamente.

S trumento

©

32

2024, C. Raffin e A. Convertini, La valigia blu, Trento, Erickson

1 Termometro dell’ansia

TANTISSIMA ANSIA

TANTA ANSIA

ANSIA MEDIA

POCA ANSIA

NESSUNA ANSIA

S trumento 33 © 2024,

1 (continua) Termometro dell’ansia

C. Raffin e A. Convertini, La valigia blu, Trento, Erickson

La risposta d’ansia è alla base anche di tutti i Disturbi Ossessivo-Compulsivi (DOC). Molte persone con AC hanno comportamenti compulsivi, sono spinte a fare e rifare la stessa azione quasi fossero guidate da un impulso incontrollabile un po’ come avviene nel DOC classico, ma è difficile considerare la ripetitività del comportamento autistico come «sensata» perché non riusciamo proprio a comprendere la «preoccupazione» ad essa sottesa.

Ci spieghiamo meglio: la persona con DOC che si lava ostinatamente le mani perché pensa che non siano abbastanza pulite, mostra un comportamento poco razionale, ma «comprensibile»; c’è un rapporto di causa-effetto che noi tutti neurotipici riconosciamo, tra avere (o pensare di avere) le mani sporche e andarle a lavarle e lo stesso vale per la signora che pensa e ripensa di aver dimenticato il ferro da stiro acceso: va a controllare e ricontrollare se è spento! Logico!

Ma cosa c’è di logico o comprensibile nel sistemare in modo simmetrico il tappetino della doccia o cercare su internet ossessivamente la definizione di una sfumatura di colore per descrivere un oggetto o togliere le pellicine delle dita a costo di lesionarsi in maniera importante la cute?

Se chiediamo alle persone che mettono in atto questi comportamenti perché lo fanno, quasi sempre non otteniamo risposta.

La consapevolezza è praticamente nulla anche quando le aiutiamo a cercare nei loro pensieri una ragione. Possiamo solo pensare che il tappetino storto, la pellicina del dito, la parola «verde» che non può essere esaustiva di tutti i verdi che il mio occhio riesce a vedere, siano dettagli da mettere «a posto» e fintanto che non lo sono, l’ansia non si placa. Infatti, a spiegazione di questi comportamenti, se sono in grado di esprimersi, dicono solo che sono più forti di loro e che se non li fanno provano un fastidio indicibile, che se qualcuno

34

interrompe le loro compulsioni stanno malissimo e possono scoppiare in crisi comportamentali.

Conclusioni

Se vogliamo aiutare le persone con AC, che siano bambini, ragazzi o adulti, a vivere meglio dobbiamo essere consapevoli che la loro vita è costellata da vissuti d’ansia che a volte possono diventare angoscia profonda, paura e tristezza.

Più il mondo è prevedibile, più glielo rendiamo prevedibile, più forniamo risposte alle loro domande, anche quelle che non riescono a formulare, più riescono a sentirsi sicure e serene.

Un ragazzo con AC un giorno ci ha detto che a lui piacerebbe anche andare a vedere una mostra o andare a visitare un museo, visto che la pittura è la sua passione, ma la sola idea che possa incontrare imprevisti, che qualcosa sia diverso da quello che lui si prefigura, gli mette talmente tanta paura che sono anni che non mette il naso fuori casa.

In questo libro noi vogliamo aiutare le persone a mettere il naso fuori casa, a viaggiare, a conoscere la bellezza del nostro Paese e del resto del mondo, ma vogliamo che non debbano pagare un prezzo psicologico troppo elevato, né loro né le famiglie o i caregiver che le accompagnano.

35

L’obiettivo di questo libro è aiutare le persone con AC (Condizione Autistica) e i loro famigliari a mettere il naso fuori casa, a viaggiare, a conoscere la bellezza del nostro Paese e del resto del mondo, fornendo consigli e strumenti che rendano piacevole e «controllabile» l’esperienza del viaggio.

Il testo si presenta come una guida pratica e funzionale, un training concreto che, attraverso dieci tappe, accompagna il lettore alla scoperta delle strategie più utili per programmare una vacanza con e per persone con autismo.

Se vogliamo aiutare le persone con autismo, che siano bambini, ragazzi o adulti, a vivere meglio, dobbiamo essere consapevoli che la loro vita è costellata da vissuti d’ansia, che a volte possono diventare angoscia profonda, paura e tristezza. Più riusciamo a rendere prevedibile ciò che le aspetta, più forniamo risposte alle loro domande, anche quelle che non riescono a formulare, più riusciremo a farle sentire sicure e serene.

Viaggiare, uscire dagli schemi della quotidianità, per le persone con autismo e per i loro famigliari è possibile, a patto di preparare bene ogni volta il «bagaglio», di usare cioè una buona programmazione e sapere che si potrà andare incontro a qualche inevitabile incidente di percorso.

Essere «persone con autismo» non significa essere persone malate, ma essere persone, prima di tutto persone, con un diverso funzionamento.

€

www.erickson.it

16,50 9 7 8 8 8 5 9 0 3 5 9 2 3 I LIBRI CHE AIUTANO

Bianca Toeps

«Ma tu non sembri autistica»

Presentazione di Fabrizio Acanfora

Bianca Toeps 1984

È una web developer, una fotografa e una blogger olandese. Trascorre dai tre ai sei mesi all’anno a Tokyo. Il colore dei suoi capelli cambia spesso, adora comprare e vendere vestiti e macchine fotografiche vintage. Oh, ed è autistica.

Presentazione di Fabrizio Acanfora

Divulgatore, scrittore, conferenziere e docente universitario sui temi della neurodiversità.

Traduzione di Maria Chiara Piccolo

Laureata in traduzione dall’inglese e dallo spagnolo, è traduttrice editoriale, autrice di dizionari bilingui e redattrice freelance.

Pluralità. Eterogeneità. Apertura. Il Margine, progetto editoriale di Erickson, dà voce a punti di vista dissonanti e originali per metterli al centro del pensiero e del dibattito

Il Margine è un marchio Erickson in copertina Bianca Toeps, Foto © Bianca Toeps Make-up © Charlotte van Beusekom progetto grafico Bunker

€ 17,00

Introduzione

Impercettibilmente diversa

Scendi dall’aereo percorrendo la passerella telescopica. Per le precedenti dieci ore sei stata allacciata a uno stretto sedile, hai consumato un pasto indefinibile e hai guardato Kung Fu Panda perché, comunque sia, non avevi niente di meglio da fare. Avresti voluto dormire, ma, grazie al bebè a tre sedili di distanza, ci sei riuscita solo parzialmente. Ora sei qui, dall’altra parte del mondo. Le insegne gridano messaggi incomprensibili e persino il bagno è un’attrazione turistica, con le sue migliaia di bottoni, suoni e diavolerie varie. Il pulsante con la nota musicale produce un rumore che assomiglia vagamente a quello dell’acqua che scorre e quello che credevi fosse lo sciacquone si rivela essere invece l’impostazione per il lavaggio del fondoschiena. Un filo d’acqua tiepido si proietta verso l’alto. Uh. Superati i controlli, trovi la persona che è venuta a prenderti. Allunghi la mano per stringere la sua, ma lui non ricambia il gesto. Fa, invece, un inchino. Cerchi il contatto visivo, ma l’uomo in uniforme ha lo sguardo basso. Stai per aprire la portiera del taxi, ma in quell’istante lei si apre da sola. Dal sedile posteriore guardi fuori dal parabrezza coperto di adesivi, oltre lo schermo acceso dietro il poggiatesta del sedile che hai davanti. Ci sono insegne al neon ovunque. «Nihon e

yōkoso!» dice il tassista. Silenzio. Riflette un attimo e poi esclama: «Werukomu tsu Djapan!»

Nel giro di mezzora hai probabilmente infranto decine di norme sociali. Ti senti un’aliena, un elefante nella proverbiale cristalleria. Sei stanca e in sovraccarico sensoriale per il bombardamento di segnali che ricevi. Segnali che, nella maggior parte dei casi, non capisci. Che cosa ti salva? Sei straniera. È evidente che non sei giapponese, perciò nessuno ti biasima per i tuoi sbagli.

E se invece avessi l’aspetto di una giapponese? Ah, sarebbe tutta un’altra storia.

Per me è così con l’autismo.

L’autismo: ecco che cos’ho.1 E dall’esterno non si percepisce.

Perciò, quando lo dico alle persone, la frase con cui reagiscono più spesso è: «Ma… non sembri per niente autistica!».

14

«ma tu non sembri autistica»

1 Maggiori informazioni sull’uso di «autistico» e «con autismo» al settimo punto del capitolo 7 a p. 200.

Un’aliena a Tokyo

Eccomi a Tokyo. Il motivo per cui in questa città ci si sente degli alieni è probabilmente lo stesso per cui mi sento così a mio agio. Io sono un’aliena ovunque, ma a Tokyo ho una scusa per esserlo. Una scusa visibile per la mia diversità: i miei 183 centimetri di sembianze occidentali. Nessun nota che in genere il mio impaccio non è dovuto alla mia «gaijinità» (gaijin in giapponese significa «straniero»). Aiuta anche il fatto che le mie peculiarità legate all’autismo — ad esempio, il fatto di non guardare le persone negli occhi, l’avversione all’essere toccata e l’amore per i treni che viaggiano puntuali (e hanno aree silenzio effettivamente silenziose!) — qui sono la cosa più normale del mondo. I tre mesi all’anno che trascorro in Giappone tra le insegne al neon sono per me un periodo di meritato riposo.

Ora, non è mia intenzione scrivere un’ode alla straordinarietà del Giappone. Certo, potrei parlarne per ore (eh sì, sono autistica), ma per quanto mi riguarda potete semplicemente sfogliare una buona guida turistica o guardarvi un bel documentario o qualche video su YouTube. Questo è un libro sull’autismo.

1.

Fenomeno da baraccone

«Autismo… è quella cosa per cui si riescono a contare i fiammiferi alla velocità della luce e si sa che il 7 agosto del 1984 era un martedì, giusto?».1

La maggior parte delle persone ha una qualche idea delle implicazioni dell’autismo. Se siete autistici, o se siete vicini a qualcuno che lo è, probabilmente le conoscete bene. Se la vostra fonte è la televisione, invece, non ne sarei tanto sicura.

Nella nostra era di introiti pubblicitari, social media e persone con una soglia di attenzione media di tre secondi, chi dirige le reti punta sui casi estremi. Quando cerca una persona con anoressia, preferisce qualcuno che pesi 28 chili. Serve una madre adolescente che vada in TV? Solo se vive di energy drink del discount e sigarette arrotolate a mano. E se l’argomento è l’autismo, vuole ferromodellisti che abbiano ricreato tre città tedesche in miniatura, persone che costruiscono Torri Eiffel con gli stuzzicadenti, o che siano in grado di riprodurre fedelmente un panorama di New York dopo un solo volo in elicottero o almeno qualcuno che, da una data, riesca a risalire, alla velocità della luce, a quale giorno della settimana corrisponda. In televisione gli autistici sono spesso presentati come una sorta di fenomeno da baraccone. Se questa è l’immagine che anche voi avete dell’autismo, mi dispiace ma sto per deludervi. L’unico motivo per

1 L’autrice fa riferimento ad alcune scene del film Rain Man (1988) di Barry Levinson dove Dustin Hoffman interpreta un autistico con straordinarie abilità matematiche, si vedano anche pp. 124 e 163 [ndr].

«ma tu non sembri autistica» 16

cui so che il 7 agosto del 1984 era un martedì è perché è il giorno in cui sono nata. Non ho talenti circensi e come me la maggior parte delle persone autistiche. Inoltre, non chiamerei «talento» qualsiasi hobby che ci prenda la mano, perché chiunque può diventare un asso della costruzione di Torri Eiffel se può concedersi il lusso di dedicare mille ore a quell’attività, perché non lavora o non ha vita sociale.

Se c’è una persona autistica che costruisce Torri Eiffel, ce n’è un’altra impegnata a integrarsi nell’ambiente di lavoro, che spesso può essere altrettanto complicato, anche se molto meno visibile. Forse è quello il mio talento: apparire normale. Ormai sono diventata piuttosto brava, modestamente.

17

un’aliena a tokyo

L’autismo secondo il DSM-5®

I criteri per la diagnosi di autismo sono spiegati nel DSM-5®, la quinta edizione del Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (ovvero, il Manuale delle Giovani Marmotte per psichiatri).

dsm-5 disturbo dello spettro autistico criteri diagnostici

A. Deficit persistenti della comunicazione sociale e dell’interazione sociale in molteplici contesti, come manifestato dai seguenti fattori, presenti attualmente o nel passato (gli esempi sono esplicativi, non esaustivi; si veda il testo):

1. Deficit della reciprocità socio-emotiva, che vanno, per esempio, da un approccio sociale anomalo e dal fallimento della normale reciprocità della conversazione a una ridotta condivisione di interessi, emozioni o sentimenti; all’incapacità di dare inizio o di rispondere a interazioni sociali.

2. Deficit dei comportamenti comunicativi non verbali utilizzati per l’interazione sociale, che vanno, per esempio, dalla comunicazione verbale e non verbale scarsamente integrata; ad anomalie del contatto visivo e del linguaggio del corpo o deficit della comprensione e dell’uso dei gesti; a una totale mancanza di espressività facciale e di comunicazione non verbale.

3. Deficit dello sviluppo, della gestione e della comprensione delle relazioni, che vanno, per esempio, dalle difficoltà di adattare il comportamento per adeguarsi ai diversi contesti sociali; alle difficoltà di condividere il gioco di immaginazione o di fare amicizia; all’assenza di interesse verso i coetanei.

[...]

B. Pattern di comportamento, interessi o attività ristretti, ripetitivi, come manifestato da almeno due dei seguenti

«ma tu non sembri autistica» 18

fattori, presenti attualmente o nel passato (gli esempi sono esplicativi, non esaustivi; si veda il testo):

1. Movimenti, uso degli oggetti o eloquio stereotipati o ripetitivi (per es., stereotipie motorie semplici, mettere in fila giocattoli o capovolgere oggetti, ecolalia, frasi idiosincratiche).

2. Insistenza nella sameness (immodificabilità), aderenza alla routine priva di flessibilità o rituali di comportamento verbale o non verbale (per es., estremo disagio davanti a piccoli cambiamenti, difficoltà nelle fasi di transizione, schemi di pensiero rigidi, saluti rituali, necessità di percorrere la stessa strada o di mangiare lo stesso cibo ogni giorno).

3. Interessi molto limitati, fissi che sono anomali per intensità o profondità (per es., forte attaccamento o preoccupazione nei confronti di soggetti insoliti, interessi eccessivamente circoscritti o perseverativi).

4. Iper- o iporeattività in risposta a stimoli sensoriali o interessi insoliti verso aspetti sensoriali dell’ambiente (per es., apparente indifferenza a dolore/temperatura, reazione di avversione nei confronti di suoni o consistenze tattili specifici, annusare o toccare oggetti in modo eccessivo, essere affascinati da luci o da movimenti).

[...]

C. I sintomi devono essere presenti nel periodo precoce dello sviluppo (ma possono non manifestarsi pienamente prima che le esigenze sociali eccedano le capacità limitate, o possono essere mascherati da strategie apprese in età successiva).

D. I sintomi causano compromissione clinicamente significativa del funzionamento in ambito sociale, lavorativo o in altre aree importanti.

E. Queste alterazioni non sono meglio spiegate da disabilità intellettiva (disturbo dello sviluppo intellettivo) o da ritardo globale dello sviluppo. La disabilità intellettiva e

un’aliena a tokyo 19

il disturbo dello spettro dell’autismo spesso sono presenti in concomitanza; per porre diagnosi di comorbilità di disturbo dello spettro dell’autismo e di disabilità intellettiva, il livello di comunicazione sociale deve essere inferiore rispetto a quanto atteso per il livello di sviluppo generale.

Il succo è che le persone con autismo hanno difficoltà nella comunicazione e nell’interazione sociale e comportamenti e interessi caratteristici. Deve essere così da quando sono nate, deve essere un vero e proprio peso e non devono esserci altre cause all’origine.

Approfondirò più avanti i sintomi citati, ma c’è una questione che vorrei puntualizzare subito: l’elenco si basa chiaramente sul punto di vista di una persona neurotipica (non autistica). I limiti nella comunicazione e nell’interazione sociale sono indicati in cima come caratteristiche più importanti, perché sono quelle che, dall’esterno, si notano per prime. Naturalmente chi le vede dall’esterno, essendo uno psichiatra, è anche chi fa la diagnosi. Ma, se chiedete a una persona con autismo che cos’è che comporta maggiori sforzi per lei, generalmente la prima risposta è la sovrastimolazione (l’ultimo punto della categoria B).

asdefg#%$?!

Forse state pensando che sì, avete sentito parlare di autismo, ma anche di Asperger, ASD e DPS: che cosa significano tutte queste denominazioni? Da quando è uscito il DSM-5, tutte sono diventate «disturbi dello spettro autistico» (Autistic Spectrum Disorder, ASD). Di conseguenza, la sindrome di Asperger e il disturbo pervasivo dello sviluppo non altrimenti specificato non esistono più come diagnosi ma sono state inglobate nella definizione di «autismo».

«ma

sembri autistica» 20

tu non

un’aliena a tokyo

uno spazio vettoriale multidimensionale L’autismo è definito come disturbo di uno spettro, quindi ha una variabilità, una scala che va dal basso funzionamento all’alto funzionamento. Questa visione, però, può essere un po’ troppo lineare. Perché una persona che non parla ma è in grado di costruire modelli computazionali complessi dovrebbe essere considerata autistica a più alto o a più basso funzionamento? La capacità degli autistici, in genere, sono disarmoniche, cioè, in parole semplici, sono distribuite in maniera non uniforme. Chi sembra cavarsela nella vita di tutti i giorni potrebbe invece soffrire di problemi mentali che rendono l’esistenza insopportabile. Perciò, l’autismo non è necessariamente una linea retta che va da zero a cento, ma piuttosto uno spazio vettoriale multidimensionale. Cercatelo nei libri di matematica.

21

La teoria della mente (e perché è una cagata)

C’è una bambina seduta di fronte a una signora dall’aria severa che indossa un blazer a quadroni. I genitori le avevano detto che avrebbe giocato ma, invece di colorare, deve ascoltare questa donna. La donna ha in mano due bambole di plastica. «Questa è Sally» dice mostrandone una alla bambina «e questa è Anne».

Sally ha un cestino con dentro una biglia. Anna ha una scatola. La bambina si chiede perché.

«Un giorno Sally e Anne stanno giocando con la biglia a casa loro» dice la donna con il blazer a quadri. La bimba è confusa. Non vede case e non le è chiaro in quale giorno è che Sally e Anne stanno giocando. Finora nessuno ha giocato. A lei è rimasta la voglia di colorare.

«Sally ora esce» dice la donna. La bambina le guarda le labbra. Ha il rossetto. Arancione. La donna mette la bambola Sally sotto il tavolo. La bimba non capisce: non stava uscendo?

«Anne fa la birichina e sposta la biglia nella sua scatola» dicono le labbra arancioni. La bambina si allarma: fare i birichini è sbagliato! Intanto la donna dalle labbra arancioni riporta Sally sul tavolo e chiede alla bimba: «Dov’è che Sally andrà a cercare la sua biglia?». La bambina riflette. Che cosa sta succedendo? Perché Sally sta cercando la sua biglia? L’ha persa? La bimba lancia un’occhiata timida verso il cestino. Rossetto arancione non reagisce. La biglia è nella scatola, la bambina lo sa.

«Dov’è che Sally andrà a cercare la sua biglia?» chiedono di nuovo le labbra. Se vuole trovare la biglia dovrebbe guardare nella scatola di Anne, pensa la bam-

«ma tu non sembri autistica» 22

un’aliena a tokyo 23

bina. Indica prudente la scatola. L’analista sembra soddisfatta della risposta perché prosegue con la domanda successiva. La bimba ha ancora voglia di colorare. Di colorare qualcosa di arancione. Un mandarino, o il sole, di notte. La bambina ha l’autismo e, a quanto risulta da questo test, le manca la teoria della mente (theory of mind).

Da lungo tempo gli studiosi cercano una spiegazione all’autismo, alcuni con il desiderio di «curare» noi autistici o, ancora più raccapricciante, per estirparci, come se fossimo tornati all’eugenetica degli anni Trenta. Altri stanno essenzialmente cercando di capirci, ma non sempre ci riescono. Nella prima metà del xx secolo, ad esempio, si credeva che le madri di bambini autistici non avessero dato ai propri figli abbastanza amore. Per fortuna questa teoria è stata archiviata tra le storie di fantasia, anche se, come potrete leggere più avanti in questo libro, sembra che non ce ne libereremo mai del tutto.

Oggi, la teoria più accreditata è che gli autistici abbiano difficoltà con la teoria della mente: la capacità di capire che le altre persone hanno modi di pensare e di percepire diversi dai nostri. Il modello della teoria della mente fu presentato per la prima volta nel 1985 dai ricercatori Alan Leslie, Uta Frith e Simon Baron-Cohen (se state pensando: «Chi, Borat?», la risposta è no; quello è Sacha Baron-Cohen, suo cugino).

Ai fini dello studio dal quale è emersa la teoria della mente, la commedia di Sally e Anne è stata interpretata davanti a diversi bambini: alla domanda su dove Sally sarebbe andata a cercare la sua biglia, i bambini auti-

«ma tu non sembri autistica»

stici hanno dato la risposta sbagliata più spesso rispetto a quelli del gruppo di controllo. La conclusione di Baron-Cohen e dei suoi colleghi è stata che gli autistici non riescono a mettersi nei panni di qualcun altro.

Per essere più precise: secondo loro, le persone con autismo non sono in grado di analizzare i propri pensieri e non si rendono conto che gli altri pensano in modo diverso da loro. Spiegherebbe perché la maggior parte degli autistici non gioca «alla famiglia» o cose simili e perché siano ritenuti incapaci di mentire. Personalmente, ho sempre avuto dubbi su questa teoria e, come me, molti altri autistici.

Ricordo ancora il mio turbamento quando la mamma mi spiegò di che cosa parlasse Nothing Compares 2 U di Sinéad O’Connor. La canzone, sulla tristezza di un’innamorata che è stata abbandonata, fu un grande successo nel febbraio del 1990; io allora avevo cinque anni. Mi ricordo anche che mia madre mi chiese perché piangessi e io mi ero inventata che ero andata a sbattere contro il tavolo. Forse era la bugia meno credibile del mondo, ma comunque un riflesso della mia teoria della mente. In fondo, stavo cercando di ingannare mia madre.

Ancora oggi capita che le emozioni delle altre persone mi tocchino profondamente nei momenti più stupidi e inaspettati. È successo, ad esempio, durante una visita a Plopsaland (un parco tematico per bambini in Belgio). Io e il mio ex ragazzo Mark ci eravamo andati per il mio ventiseiesimo compleanno perché c’era uno spettacolo delle K3. Avevamo guardato insieme una trasmissione televisiva in cui questo gruppo pop per bambini cercava una sostituta per Kath-

24

un’aliena a tokyo 25 leen, una di loro, e volevamo vedere come se la cavava in uno spettacolo dal vivo Josie, quella che era stata scelta. Mentre divoravamo una pizza, molto prima dell’ora di inizio del concerto, è partita la musica. Le K3 sono salite sul palco e tutti i bambini sono saltati in piedi con gli occhi spalancati. «Tranquilli, state seduti, è solo un veloce soundcheck!» ha urlato Karen nel suo microfono. E io? Mi sono messa a piangere.

Prima che pensiate che sia una fan sfegatata delle K3 e che quello sia stato il motivo per cui sono scoppiata a piangere, sappiate che non è così. Sono state le emozioni dei bambini, sorpresi all’improvviso dalle loro idole. È stata la musica. È stata tutta la situazione a toccarmi così tanto da commuovermi. Allora Mark mi conosceva già piuttosto bene, ma mi sono sentita abbastanza in imbarazzo. Mi sono chinata sulla pizza, ho tirato giù un altro po’ il cappello e ho fatto finta di niente.

Ed è una cosa che faccio spesso. Mi chiudo. Mi allontano. Non sono voluta andare a vedere il classico olandese Soldato d’Orange non perché odi i musical, ma perché non volevo affrontare le emozioni. Temevo come la peste il compleanno della zia Mary perché sapevo che mi sarebbero arrivati addosso tre grossi baci, la sua risata fragorosa e l’odore di litri di profumo da signora anziana.

Tutti gli autistici che conosco sanno di che cosa sto parlando. Ci chiudiamo per proteggerci dagli stimoli e poi veniamo accusati di non essere empatici perché non capiamo le buone intenzioni della zia Mary. Ma fino a che punto lei capisce noi? Fino a che punto accetta che il nostro modo di elaborare gli stimoli è diverso dal suo?

Un problema di doppia empatia

Nel 2007 un gorilla di montagna di nome Bokito è fuggito dallo zoo di Blijdorp a Rotterdam. Ha assalito una donna, che ne è uscita con centinaia di morsi, varie ossa rotte e una mano sbriciolata. Alla donna era sembrato di avere un feeling particolare con l’animale: le «sorrideva» e la guardava negli occhi. Non le è assolutamente venuto in mente che guardando Bokito negli occhi lo stava provocando. Nemmeno dopo i ripetuti avvertimenti da parte degli addetti dello zoo.

L’errata interpretazione del comportamento animale è un fenomeno ben noto. Chi possiede animali domestici, ad esempio, spesso proietta emozioni e pensieri su di loro, per cui capita di sentir dire frasi come: «Il mio gatto ha la testa dura» o «Il mio cane si è sentito in colpa». Secondo Damian Milton, un ricercatore dell’Università del Kent, una discrepanza simile si verifica tra autistici e neurotipici: il problema della doppia empatia (Milton, 2012).

Alle persone piace integrare i pensieri e le emozioni degli altri, e lo fanno basandosi sulla propria esperienza: «Se avessi ricevuto una notizia del genere, piangerei, perciò se tu non lo fai significa che provi meno tristezza». Anche se la teoria di Milton suppone che il problema dell’empatia sia bidirezionale (perciò «doppia»), sono i neurotipici di questo mondo a stabilire la reazione desiderata, «normale», a eventi ed emozioni di tutti i tipi. I neurotipici rappresentano la maggioranza e pertanto determinano la nostra visione dell’autismo. Da autistica, spesso mi sento costretta a fare «code-switching», a passare da un tipo di

«ma tu non sembri autistica» 26

27

comportamento all’altro: il mio e quello socialmente auspicabile.

La prima volta che sono stata in Giappone ho notato che gran parte di ciò che consideravo regole e concetti fissi era vista diversamente. Guardare le persone negli occhi è educato? Assolutamente no. Fare un po’ di rumore crea un’atmosfera piacevole? No, è da incivili. Tirare su i noodles risucchiandoli rumorosamente è disgustoso? No, ne esalta il sapore! Mi sono resa conto di ciò che anche Milton arriva a concludere nel suo articolo: la realtà sociale è un costrutto, un sistema di regole stabilite insieme dai suoi membri.

Questo è il nocciolo del problema anche in relazione allo studio sulla teoria della mente di Baron-Cohen e colleghi, che di recente ha ricevuto qualche critica. L’esperimento si svolge in un ambiente sociale creato da e secondo gli standard delle persone neurotipiche e questo, per forza di cose, ne influenza i risultati. L’analisi delle videoregistrazioni evidenzia come i ricercatori non colgano alcuni segnali non verbali lanciati dai bambini autistici (Korkiakangas et al., 2016). Ciò fa sì che questi dubitino di sé stessi e modifichino le loro risposte di conseguenza. Ai bambini con autismo viene spesso insegnato di non fidarsi delle proprie sensazioni, perciò non mi sorprende che dicano ciò che sembra che il ricercatore voglia sentirsi dire. L’interpretazione dei risultati, inoltre, è intrisa di assunti neurotipici. Ma, secondo me, è il ricercatore che ritiene che chi non risponde alle domande in base a standard neurotipici abbia un problema, a mancare di empatia.

un’aliena

a tokyo

In genere gli autistici hanno decisamente meno problemi a comunicare tra loro. Ci troviamo online, riconosciamo le difficoltà e i talenti reciproci e stringiamo amicizie per cui non dobbiamo portare maschere, in cui non è un problema non presentarsi al compleanno di qualcuno e nessuno si sciocca di fronte a un commento secco. E persino in queste amicizie, a volte, mi sento insicura. Insicura perché il comportamento neurotipico mi è stato inculcato fino a un punto di sfinimento tale che, sinceramente, a volte non so più chi sono.

«ma tu non sembri autistica» 28

Autismo: significa essere un idiot savant e sapere a memoria che il 7 agosto 1984 era un martedì, giusto? Beh, no. Dimenticate i film e anche le serie TV. In questo libro Bianca Toeps spiega dettagliatamente com’è la vita quando si è autistici, dall’infanzia fino all’età adulta. Lo fa manuali di psichiatria alla mano raccontando le attuali teorie sull’autismo (e perché alcune, secondo lei, possiamo cestinarle), ma anche narrando la propria storia e intervistando altre persone autistiche. Toeps, senza compromessi e con piglio ironico, descrive la vita quotidiana di una persona autistica, prima di tutto avendo in mente chi è come lei, perché sono ancora troppo pochi i libri scritti da chi ha l’autismo per chi ce l’ha. Non mancano alcuni consigli per i neurotipici (le persone non autistiche) nelle loro interazioni con persone con un disturbo dello spettro autistico: cosa dovresti fare se qualcuno preferisce non guardarti negli occhi, perché a volte è meglio comunicare via email e perché non è un complimento dire loro: «Ma tu… non sembri autistica!».

Toeps scrive che ha accettato il fatto di essere diversa e ha trovato soluzioni che per lei funzionano. Ma se anche una maggiore conoscenza dell’autismo può aiutare autistici e neurotipici a convivere meglio, l’importante è capire che i problemi, a volte, se li fanno gli altri.