François-Xavier Landrin

Ce livre est un roman. En tant que tel, il ne prétend pas se substituer au travail des historiens. Si l’aventure qu’il retrace a bien été vécue par les Français qui suivirent l’évêque d’Adran en Indochine voici plus de deux siècles, un certain nombre de personnages, de faits et de lieux cités sont quant à eux totalement fictifs. Quelques événements, bien qu’authentiques, ont été délibérément simplifiés ou encore ont été décalés dans le temps ou dans l’espace, pour assurer plus de souplesse et de cohérence au récit. D’autres enfin, s’ils restent véridiques dans leur déroulement général, sont le fruit de la libre imagination de l’auteur quant à la narration de leurs détails et quant à l’interprétation de leurs causes ou de leurs conséquences, faute d’éléments historiques suffisants pour en approcher l’exacte réalité. Malgré les libertés prises par l’auteur, ce roman n’en demeure pas moins une invitation à la découverte de l’importante part de vérité qu’il contient, vérité qui poussera peut-être le lecteur à chercher à distinguer secondairement ce qui est historique de ce qui ne l’est pas. Les sources bibliographiques sur cette fascinante aventure ne manquent pas.

FXL

Saigon Avril 2009

au sujet de la structuration des noms vietnamiens

Au Viêt Nam, comme dans toute l’Asie de tradition culturelle chinoise, la structuration des noms de personnes est l’inverse de celle que nous utilisons en Europe.

Ainsi, le nom de famille précède toujours les prénoms, et le prénom final est celui par lequel se reconnaissent leurs titulaires.

Il en est ainsi du prince Nguyên Phuc-Anh, protagoniste de ce récit. Son nom de famille est Nguyên tandis que son prénom usuel, celui par lequel les Vietnamiens le reconnaissent, est Anh (ce qui peut se traduire par « Lumière, Rayonnement lumineux », les prénoms en Asie se parant toujours de connotations symboliques très poétiques).

Les noms de famille étant peu nombreux au Viêt Nam (moins d’une trentaine), beaucoup de personnages de ce roman se présenteront avec le même patronyme bien que n’étant aucunement liés les uns aux autres (Nguyên Phuc-Anh, Nguyên Huê, Nguyên Nhac...), ce qui pourra induire des confusions et rendre parfois malaisée la lecture de ce récit, pour le non-initié qui s’attachera davantage au nom de famille qu’au prénom qui lui fait suite.

À toutes fins utiles, une liste des personnages vietnamiens croisés dans ce roman a donc été insérée aux pages suivantes et pourra être consultée chaque fois que nécessaire. De même, un résumé des biographies des différents personnages historiques a été ajouté à la fin de ce récit.

Barthélémy Sang : serviteur de l’évêque d’Adran.

Bui Dac-Tuyên : mandarin du parti des rebelles tây-son, oncle maternel du jeune empereur Quang-Toân et régent de l’empire du Daï-Viêt.

Bui Thi-Xuân : épouse du général Tran Quang-Diêu, du parti des rebelles tây-son.

Duong Van-Tam : officier du parti du prince Nguyên Phuc-Anh, officier en second d’Antoine de Kerguildo au Viêt Nam.

Hiêu-Khuong (princesse Khuong) : mère du prince Nguyên Phuc-Anh.

Hô Van-Thiêu : officier du parti du prince Nguyên Phuc-Anh.

Lê Chiêu-Thong : dernier empereur de la dynastie des Lê.

Lê Hiên-Tong : avant-dernier empereur de la dynastie des Lê, père du précédent.

Lê Loi : premier empereur de la dynastie des Lê.

Lê Van-Duyêt : eunuque, général et futur maréchal du parti du prince Nguyên Phuc-Anh.

Lê Van-Khôï : fils adoptif du précédent.

Mac Thiên-Tu : métis sino-vietnamien, gouverneur de la province indépendante de Ha-Tiên, allié du prince Nguyên Phuc-Anh.

My-Duong : épouse du prince Canh, fils aîné du prince Nguyên Phuc-Anh.

Ngoc-Du : seule sœur survivante du prince Nguyên Phuc-Anh. Épouse du général Vô-Tanh.

Nguyên Duc-Xuyên : général du parti du prince Nguyên PhucAnh.

Nguyên Huê (Hô Van-Huê) : puîné des trois frères rebelles tây-son, premier empereur vietnamien de la dynastie des Tây-son, connu sous le titre impérial d’empereur Quang-Trung.

Nguyên Huê-Vuong (prince Huê-Vuong) : chef de la famille des princes Nguyên, roi de Cochinchine, oncle du prince Nguyên Phuc-Anh.

Nguyên Lû (Hô Van-Lû) : cadet des trois frères rebelles tây-son.

Nguyên Nhac (Hô Van-Nhac) : aîné des trois frères rebelles tây-son, roi autoproclamé de la cité de Qui-Nhon.

Nguyên Phuc-Anh (prince Anh ou prince Nguyên Anh) : prince héritier du trône cochinchinois des princes Nguyên, protégé de l’évêque d’Adran. Premier empereur de la dynastie des Nguyên, sous le titre impérial d’empereur Gia-Long. Les rebelles tây-son ne le connaissent que sous le nom de « traître Chung ».

Nguyên Phuc-Canh (prince Canh) : fils aîné du précédent, prince héritier d’Annam et de Cochinchine.

Nguyên Phuc-Dam (Prince Dam) : demi-frère du précédent, prétendant de second rang à la succession de son père Nguyên Phuc-Anh.

Nguyên Phuc-Hoï (Prince Hoï) : cousin germain et fidèle soutien du prince Nguyên Phuc-Anh.

Nguyên Van-Liêm : mandarin du parti du prince Nguyên PhucAnh, précepteur du prince Canh.

Nguyên Van-Thanh (général Thanh) : général et futur maréchal du parti du prince Nguyên Phuc-Anh.

Paul Nghi (Hô Van-Nghi) : prêtre catholique vietnamien, secrétaire de l’évêque d’Adran.

Pham Van-Nhan (général Nhan) : général du parti du prince Nguyên Phuc-Anh, précepteur du prince Canh.

Quang-Toân : deuxième et dernier empereur tây-son, fils aîné du rebelle Nguyên Huê.

Quang-Trung : nom impérial du chef rebelle tây-son Nguyên Huê.

Sun Trung-Quôc : commerçant chinois de Cho-Lon.

Tông Thi-Lan (princesse Lan) : première épouse du prince Nguyên Phuc-Anh, mère du Prince Canh.

Tran Quang-Diêu (général Diêu) : général du parti des rebelles tây-son.

Tran Quôc-Hoang : mandarin vietnamien du parti du prince Nguyên Phuc-Anh.

Tran Thu-Huong (mademoiselle Thu-Huong) : fille du mandarin Tran Quôc-Hoang.

Vô Dinh-Nguy (Amiral Nguy) : amiral commandant la marine du prince Nguyên Phuc-Anh.

Vô Tanh : général du parti du prince Nguyên Phuc-Anh, beaufrère du prince Anh et époux de la princesse Ngoc-Du, sœur de ce dernier.

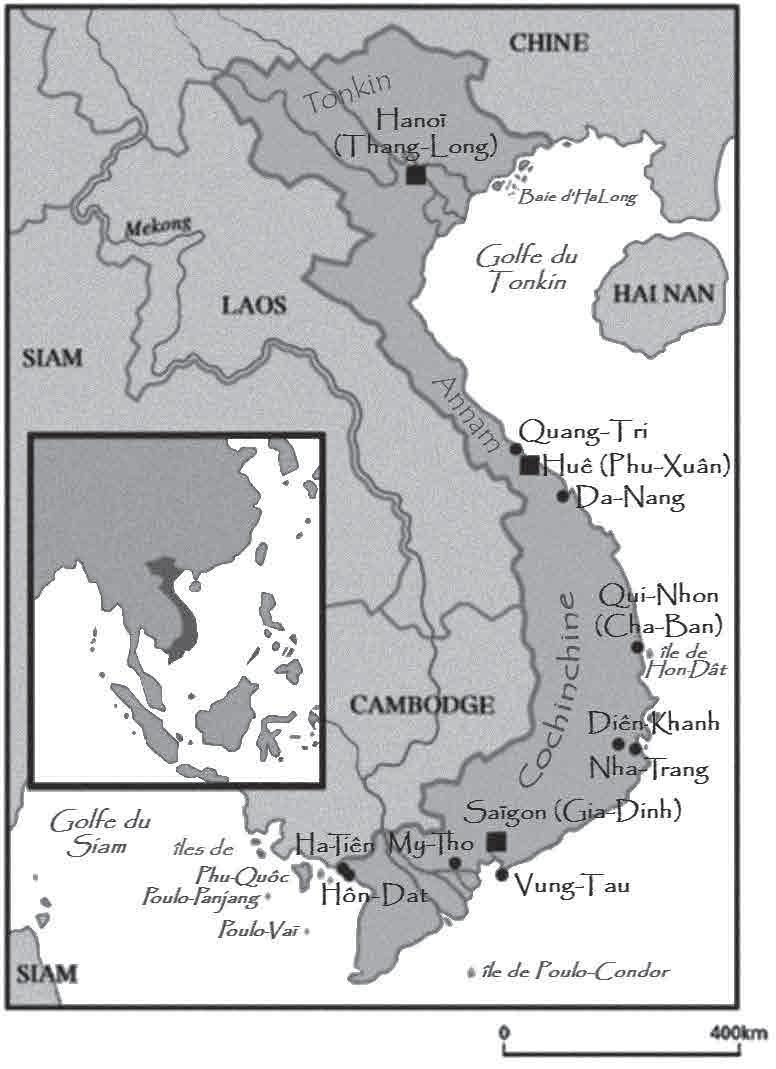

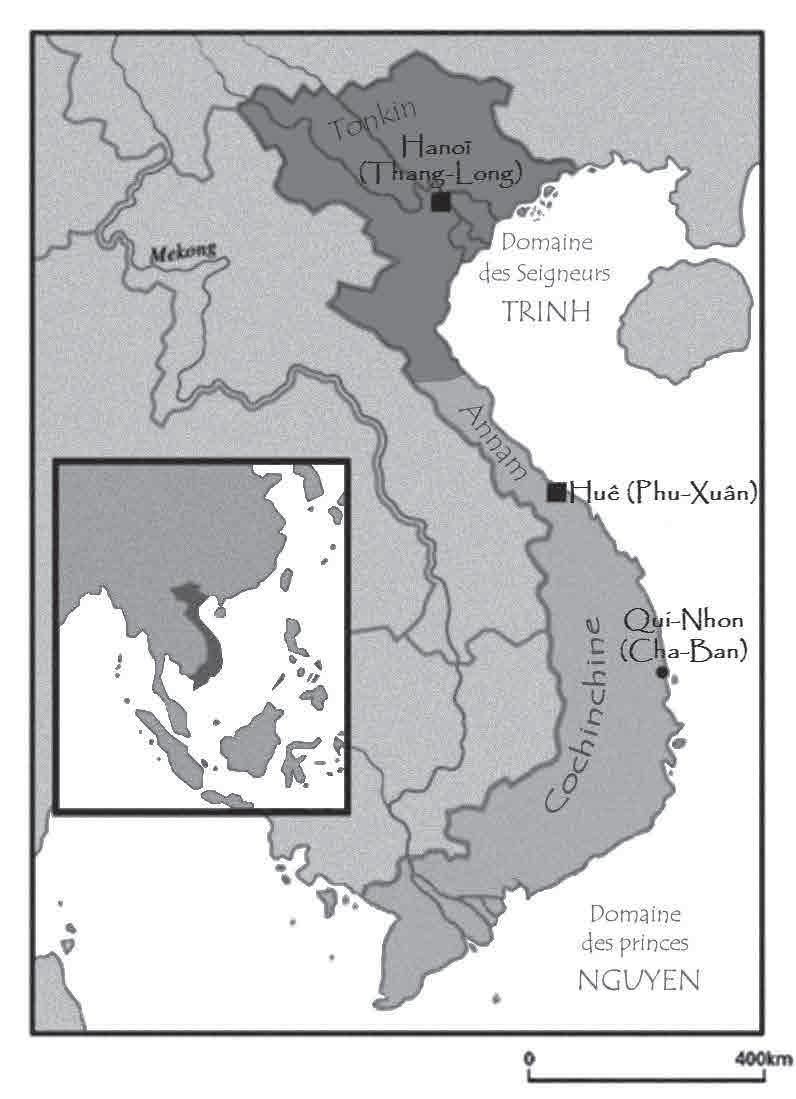

Le Daï-Viêt au temps de la rébellion Tây-son. (1772-1802)

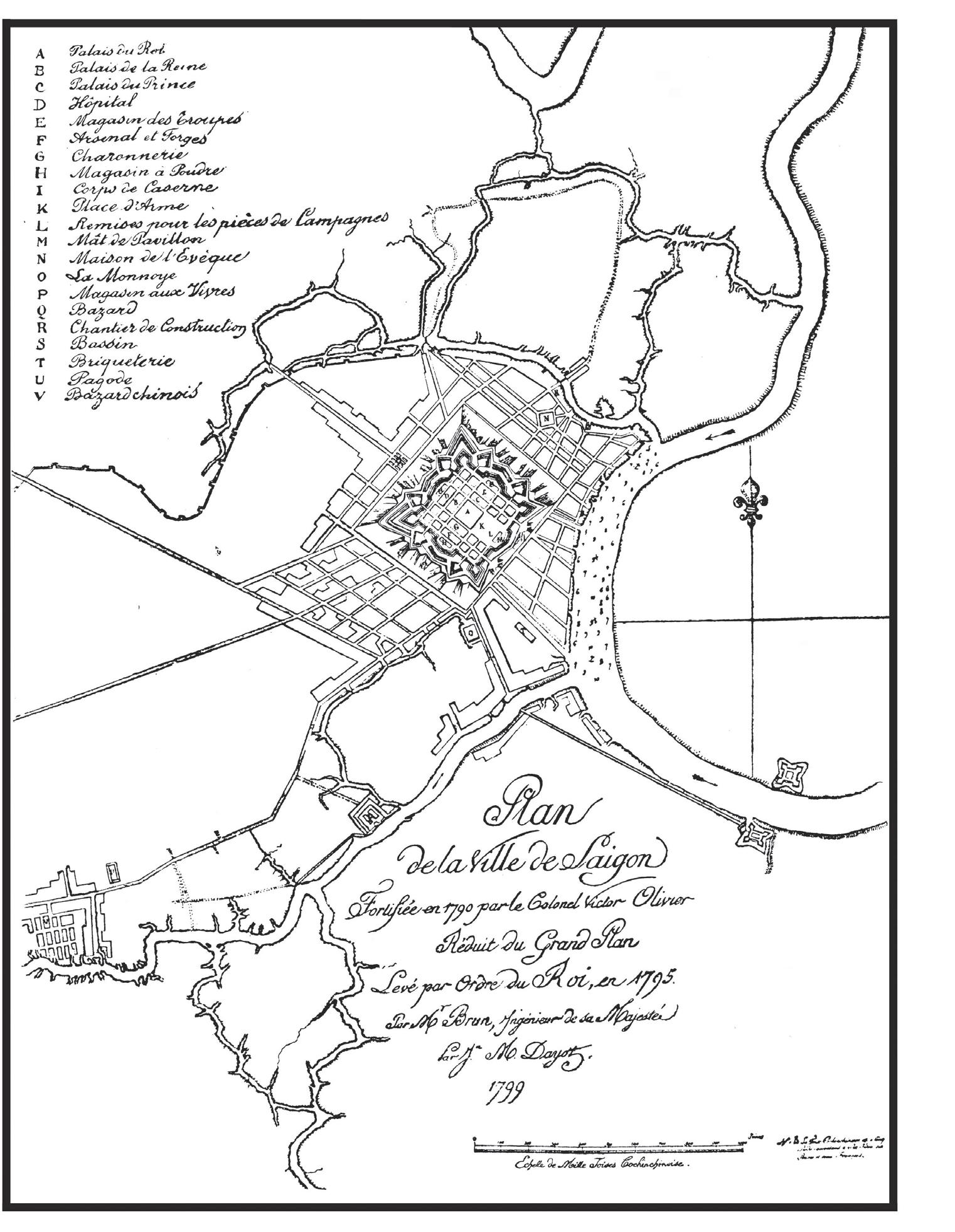

La citadelle de Saigon en 1790

Fortifiée selon les plans de Victor Olivier de Puymanel et Théodore Lebrun

Sous le choc du pilon, souffre le grain de riz, Mais l’épreuve passée, admirez sa blancheur ! Pareils sont les humains dans le monde où l’on vit : Pour être un homme il faut le pilon du malheur.

Nguyên Tat-Thanh dit Hô Chi-Minh Carnet de prison, 1942

Citadelle des empereurs Nguyên, Hué, centre Viêt Nam, 26 juillet 1954.

Le lieutenant Jacques de Kerguildo se tenait immobile, la tête vide. Depuis déjà plus d’une heure, il était venu s’asseoir sur le minuscule tabouret de bois d’une des nombreuses échoppes tapies à l’ombre des remparts de la citadelle impériale. Le dos toujours appuyé contre la puissante muraille de brique, il appela d’un geste de la main la serveuse vietnamienne qui, depuis quelques minutes, le dévisageait du coin de l’œil. La commerçante se présenta presque gênée face à ce client au regard triste qu’elle dominait de toute sa hauteur.

– Combien pour la bière ? demanda-t-il dans un vietnamien parfait, levant la tête sans quitter son petit siège.

– Haï dong... Deux piastres !

Jacques fouilla dans les poches de son pantalon délavé et présenta un vieux billet crasseux tout imbibé de sueur que la jeune fille considéra avec un sourire embarrassé. Sur le point de s’en saisir, elle se ravisa brusquement et repoussa le bras tendu en articulant d’une voix mal assurée :

– Grand-frère pas payer ! Aujourd’hui, cadeau pour toi.

Leurs yeux se croisèrent, échange furtif où passa une lueur désolée. Le jeune Français hésita quelques secondes avant de se relever maladroitement. Figé devant la commerçante, il supplia presque :

– Je t’en prie, prends-le, petite sœur ! Je rentre en France demain ! Là-bas, ces piastres ne me serviront à rien, alors qu’ici, avec tout ce qui se prépare, tu en auras sûrement bientôt besoin.

Saisissant la main de son hôtesse, il y glissa à nouveau le paiement de sa consommation. Main douce, un peu tremblante, elle semblait ne pas vouloir fuir le contact offert. Devant la soudaine tristesse de la jeune femme, Jacques de Kerguildo sentit sa gorge se serrer. Pour ne pas perdre la face par quelques larmes trop humiliantes, il se retourna comme se retournerait un fuyard et quitta d’un pas pressé les abords de la vieille enceinte. Sur la table basse où reposait un verre vide, il abandonnait en partant le journal dont il venait de lire les premières pages. La Vietnamienne y porta son regard et n’en comprit que le gros titre. En larges caractères était écrit : « CESSEZ-LE-FEU

Lorsqu’elle voulut le rappeler pour lui rendre son journal oublié, le jeune militaire avait déjà disparu, happé par l’une des ruelles plongeant au cœur de la vieille ville. Soudain effrayée, elle n’osa le rattraper. Qui était vraiment cet étranger au regard si triste ? Fût-il possible qu’il ait été l’une de ces « âmes errantes » que redoutaient tant les Viêts, âmes des morts condamnées à errer sans repos dans le monde des vivants parce que leurs restes sont enterrés loin des tombes de leurs ancêtres ? Combien de ces Français gisaient encore sur le bord des rizières du Nord, cadavres des vaincus laissés à pourrir au détour d’un sentier, dépouilles abandonnées d’une guerre aujourd’hui terminée ?

Jacques erra longtemps sans but dans les longues avenues silencieuses qui toutes débouchaient sur les esplanades désertes et grillées de soleil de l’immense citadelle. Il était seul à déambuler en cette heure de sieste où la vie semblait s’être arrêtée. Stationnés en grappes à l’ombre des tamarins dont les troncs blanchis de chaux s’alignaient sur le trottoir, quelques cyclo-pousses affalés sur les banquettes de leurs véhicules attendaient la fraîcheur du soir en ronflant bruyamment la bouche ouverte. Un peu plus loin, assises sur le bord de la chaussée aux côtés de vétustes charrettes aux étals vitrés, de petites vendeuses utilisaient leurs fragiles chapeaux coniques comme d’astucieux éventails. Sans grande conviction, elles invitèrent le promeneur solitaire à venir déguster leurs soupes phở(1) dont l’odeur douce laissait deviner, lointains et nuancés, les effluves du nước mắm (2) et de l’anis étoilé.

1. Phở : soupe tonkinoise

2. Nước mắm : saumure de poisson

Profitant de la présence d’une de ces cantines improvisées à l’un des carrefours de l’ancienne cité, un groupe d’hommes et de femmes de tous âges était assis autour de deux vieillards penchés sur le plateau d’un jeu d’échecs chinois. Accroupis sur leurs talons, le bol de soupe porté aux lèvres, tous commentaient joyeusement chaque coup joué, à grand renfort d’éclats de rires, de cliquetis de baguettes et de bruits de bouche. Un détail sauta aux yeux du jeune Français qui passait à proximité, détail sur lequel son regard vint buter comme un oiseau sur une vitre. L’un des joueurs était en effet coiffé d’un béret basque élimé surmontant deux pommettes crayonnées de rides. À la vue de ce couvre-chef décalé qui rappelait que la France n’était pas étrangère à cette société dont elle serait bientôt arrachée, Jacques de Kerguildo stoppa sa marche, saisi par l’irrésistible besoin de se mêler une dernière fois à ces Vietnamiens insouciants pour lesquels il s’était tant battu.

Son approche ne modifia en rien l’intensité des échanges. Quelques visages vides d’expression se tournèrent fugacement vers lui lorsqu’il vint s’accroupir à la périphérie de la petite assemblée, sans autre marque d’un quelconque intérêt. Tous pourtant avaient remarqué les doubles barrettes d’argent qui brillaient sur les épaulettes de sa chemise. L’homme assis auprès d’eux était un officier de ce corps expéditionnaire français qu’ils avaient longtemps cru invincible mais qui venait d’être taillé en pièces par les fragiles bộ đội(1) de l’armée du Viêt-Minh(2). Était-ce la peur ou plus simplement la prudence qui forçait ces êtres fiers à attendre encore avant de décider de l’attitude à adopter vis-à-vis de cet étranger humilié qui allait bientôt devoir partir ? La prudence ? Sûrement. Elle était chez l’Asiatique une vertu cardinale. La peur ? Mais peur de qui ? De ces Français vaincus qui restaient menaçants tant qu’ils demeuraient en Indochine, tel un tigre blessé à mort, capable malgré tout d’un dernier coup de griffe ? Ou bien était-ce la peur de cette armée révolutionnaire victorieuse dont les cán bộ (3) impavides et pétris de marxisme s’installeraient bientôt à Hanoï. De quel bord étaient vraiment ces hommes à l’apparence désinvolte ? Certains n’avaient-ils pas déjà compris que c’était pour eux, et pour eux seuls, que ce jeune lieutenant accroupi à leurs côtés avait fait le choix de se battre et d’accepter éventuellement de mourir ?

Jacques de Kerguildo ne chercha pas à quémander les réponses à ces questionnements légitimes. Il n’essaya même pas de capter

1. Bộ đội : fantassin

2. Việt minh : abréviation de « Việt Nam Độc Lập Đồng Minh », « Alliance pour l’indépendance du Viêt Nam »

3. Cán bộ : commissaire politique.

l’attention de ses voisins, respectant leur indifférence cruelle qui, tel un crachat, venait pourtant lui fouetter le visage. Il se contenta de savourer la quiétude de l’instant, mêlant son rire aux rires de ces Viêts à la joie candide. Une dernière fois, il se laissa bercer par cette harmonie sociale, paisible et nonchalante, qui le repoussait loin des horreurs de la guerre encore si proche. Bien sûr, il aurait aimé pouvoir discuter avec chacun d’eux, tout comme il le faisait si volontiers quelques semaines plus tôt. Il leur aurait avoué qu’un peu de leur sang coulait dans ses veines. Il leur aurait surtout exprimé son amour pour leur pays, dans cette langue chantante qu’il aimait tant et qu’il maîtrisait parfaitement. Mais à quoi bon ? Un mur venait de se dresser entre les anciens maîtres de l’Indochine et les habitants d’Annam. Au sortir d’une longue humiliation, le Viêt Nam n’avait plus que faire des états d’âme de ceux à qui il venait de faire perdre la face...

Les minutes passèrent ainsi, sans que personne ne s’intéresse à cet intrus au regard triste qui semblait ne pas vouloir partir. Au bout d’une heure, de terribles crampes le forcèrent pourtant à se relever. À regret, il prit alors congé de cette assemblée insouciante, sans dire un mot, s’esquivant aussi discrètement que s’il quittait une chambre d’enfants endormis. Les jambes encore toutes ankylosées d’être resté trop longtemps accroupi, il gagna en boitant la vaste place d’armes. Dépassant le Cavalier du roi, fortin massif au-dessus duquel flottait mollement le pavillon jaune griffé de trois bandes rouges, il se dirigea enfin vers la porte sud-est de la vieille enceinte qui s’ouvrait sur la rivière des Parfums, face à la ville française. Il avait là-bas un rendez-vous à honorer.

Avant de rejoindre le pont enjambant le cours d’eau, Jacques resta un long moment sous la voûte de l’imposante porte de briques qui défendait toujours l’entrée de la cité vietnamienne. De sa main décharnée, il ne put s’empêcher d’en caresser les crépis tachés de moisissures, comme pour prolonger encore l’adieu avec cette forteresse d’un autre âge qu’il ne reverrait peut-être plus. Pour le lieutenant Jacques de Kerguildo, Hué se parait ce soirlà de la beauté inégalée des choses éphémères et bientôt interdites. Car l’Histoire avait désormais tranché. Très loin de là, au cœur de la vieille Europe, politiques français et vietnamiens réunis à Genève à l’occasion de la conférence internationale pour le règlement de la question indochinoise venaient de sceller le divorce de leurs deux nations. Les Français allaient quitter ce pays que beaucoup avaient appris à aimer et pour lequel certains avaient accepté de mourir. Jacques était de ceux-là, par choix autant que par héritage.

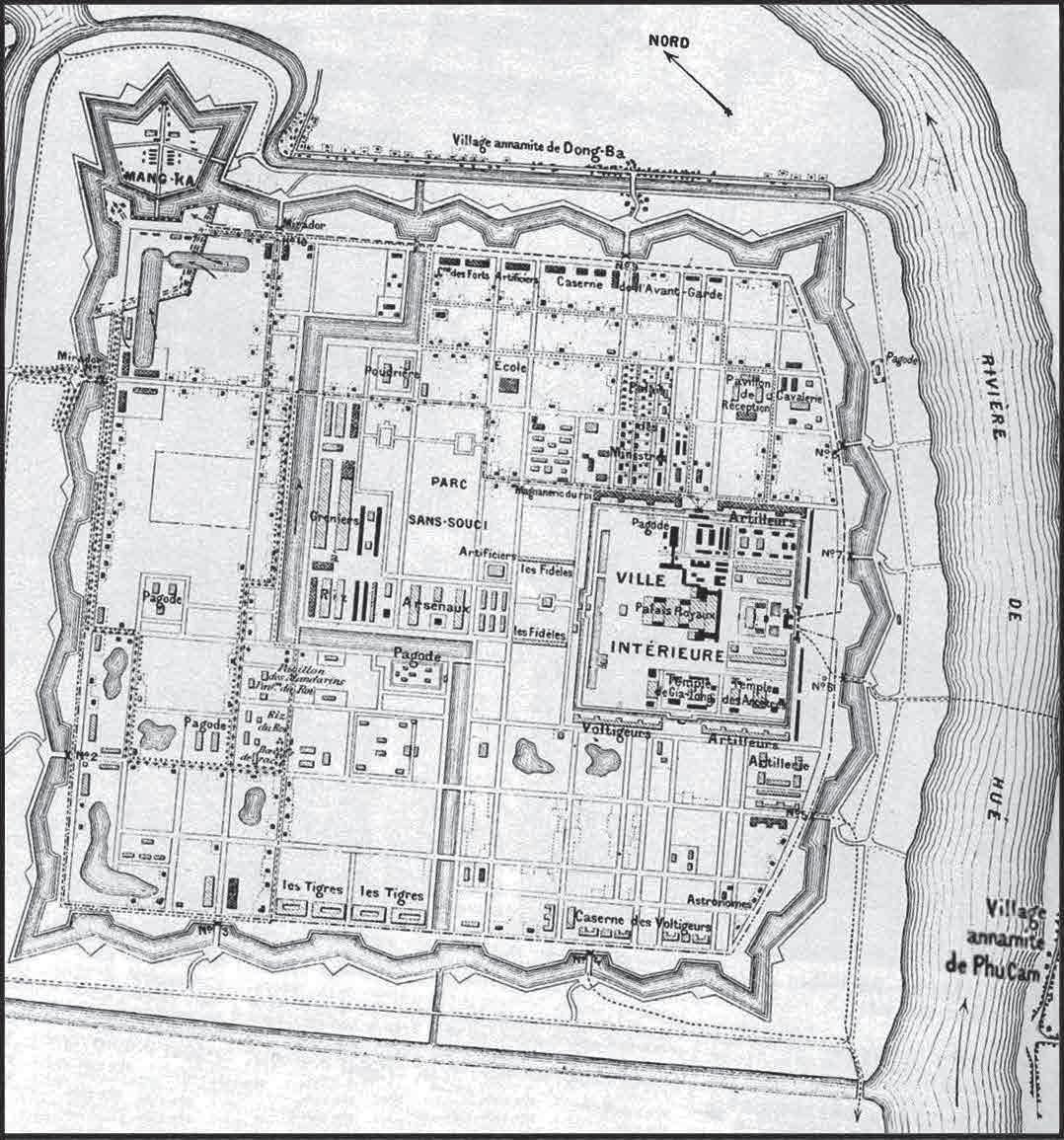

Le jeune officier était sur le point d’emprunter le vieux pont métallique lorsqu’il sentit le besoin de se retourner une dernière fois vers l’interminable mur d’enceinte de la citadelle impériale. Reconnaissant dans les bastions qui encadraient la large porte deux éléments érigés selon les principes de M. de Vauban, il se souvint brusquement des explications données jadis par son père.Cela s’était passé dix-huit ans plus tôt, quelques jours seulement après son arrivée en Indochine. Jacques se revit petit garçon, franchissant pour la première fois les puissants remparts, accompagné de celui auquel il devait la vie. À peine débarqué de France, Jean de Kerguildo avait en effet tenu à présenter à son fils ce lieu si chargé de leur mémoire commune. Lui aussi avait passé la main sur les vieux crépis de l’imposante poterne avant de lancer, solennel :

« Ce sont de jeunes Français qui, voici cent cinquante ans, ont conçu ces murailles à la demande de l’empereur Gia-Long. Aucun d’eux alors n’avait dans l’idée de coloniser ce pays magnifique... »

Le fier aristocrate s’était alors accroupi à la façon d’un Vietnamien, avait saisi un peu de cette poussière ocre qui sédimentait entre les dalles et l’avait déposée au creux de la main de son aîné en concluant :

« Ces jeunes de notre sang sont seulement tombés amoureux de cette terre où ils auraient aimé naître. Ils se sont battus pour elle et ont volontairement travaillé à la rendre plus magnifique encore. Certains ont même choisi de devenir vietnamiens, renonçant à tout retour en France. Ils furent les premiers, mais aussi les derniers mandarins blancs de toute l’histoire du Viêt Nam... »

Quel gâchis ! lâcha amèrement le jeune officier tout en gagnant le pont qui rejoignait la ville coloniale. Tout aurait pu être tellement différent si l’Histoire avait tenu ses promesses...

Alors qu’il s’engageait enfin sur la vieille passerelle construite autrefois par Gustave Eiffel, Jacques de Kerguildo laissa glisser son regard sur le fleuve, s’accrochant à la course des dernières barques effilées qui se croisaient encore sous les remparts de la citadelle. Debout à la poupe de leurs frêles embarcations, les rameuses graciles oscillaient en cadence et semblaient danser sur l’eau.

Parvenu sur la berge opposée, le jeune lieutenant s’approcha de deux cyclo-pousses. Assis sur leurs talons au bord de la chaussée aux côtés de leurs véhicules, les deux hommes aux haillons tout imbibés de sueur devisaient calmement en s’échangeant un mégot crasseux de tabac noir roulé dans un peu de papier journal. Lorsque le promeneur visiblement épuisé arriva à leur hauteur, ils interrompirent leur

conversation, levant la tête vers cet Européen au regard triste dont la maigreur le faisait flotter dans ses vêtements trop larges.

– Xin-loï ! Pardonnez-moi ! interpella Jacques. L’un de vous pourrait-il me conduire au cimetière de Phu-Cam ?

Les deux cyclos se concertèrent du regard avant que l’un d’eux ne se lève pour lancer superbement dans un français aussi nasillard qu’approximatif :

– Quatre piastres, Chef ! Pas cher ! Cao bien connète cimetière Phu-Cam. Là-bas, être beaucoup les tombes les Français morts.

Cao le cyclo-pousse avait à peine attendu que son nouveau client ait pris place sur ses coussins de moleskine fatigués qu’il faisait démarrer sa guimbarde dans un ferraillement de vieille casserole, rompant le silence des larges avenues encore désertes de la ville française. Les rayons du soleil perçaient la voûte des flamboyants coiffant la chaussée, irradiant les rues assoupies de faisceaux de lumière aux reflets rouge feu. Hué tout entière semblait s’être embrasée, écrasée sous la chape d’une chaleur d’autant plus moite que s’accumulaient au-dessus des frondaisons des grands arbres les lourds nuages gris de la mousson du soir. En retrait des murets bordant la chaussée, les imposantes habitations coloniales aux persiennes entrouvertes reprenaient soudain vie au passage peu discret de l’officier.

– Ici, arrivé Phu-Cam, Chef ! lança le Vietnamien en stoppant brutalement son véhicule dans un grincement de freins qui vint se surajouter aux couinements de ses roues. Si Chef vouloir, Cao attendre Chef revenir !

Le lieutenant de Kerguildo descendit du tricycle, paya la course et congédia son conducteur. Le visage tout ruisselant de sueur, ce dernier hésita un instant avant de se décider à attendre le retour de cet étrange quân haï(1). Déjà il s’affairait à redresser la capote de sa carriole. Vers l’Est, le ciel avait désormais la couleur du plomb. Le vent annonçant la pluie ne tarderait plus.

Devant les grilles d’entrée du cimetière se tenait une vieille paysanne à laquelle ses dents laquées de noir donnaient un sourire vide. Elle présenta au jeune homme les maigres fruits disposés dans les deux paniers suspendus de son balancier. En échange de quelques bananes, Jacques lui offrit les dernières piastres qui lui restaient. Il n’en aurait plus l’utilité puisque le lendemain il quittait l’Indochine...

1. Quân : militaire, Hai : deux (sous-entendu : deux galons), Quân hai : lieutenant.

Il arpenta durant plusieurs minutes les allées aux tombes encore bien entretenues, cherchant dans sa mémoire d’enfant des détails qui aujourd’hui n’existaient peut-être plus. Soudain il reconnut l’endroit, en bordure du mur d’enceinte. C’était un petit terre-plein où commençaient déjà à pousser quelques herbes folles, entre les pagodons et les stèles de pierre grise couvertes d’idéogrammes et d’écriture latine. Sans hésiter, il vint s’accroupir devant l’une d’elles. Grattant la mousse qui y masquait par endroits les caractères gravés, le jeune lieutenant découvrit une épitaphe écrite en vietnamien et en français :

« Ici repose

Antoine Morin de Kerguildo, nommé Nguyên Anh Tuân par faveur de l’Empereur Gia-Long, Collaborateur de l’évêque d’Adran, Mandarin dans la deuxième classe du premier ordre, Marquis de Tuân-Minh, Général de régiment des Armées Impériales du Viêt Nam, Né en France le 7 février 1764, Mort à Hué le 29 juin 1820 »

Épuisé, Jacques de Kerguildo resta auprès de la stèle un très long moment, la gorge nouée, ne parvenant pas à parler à cet aïeul qui, par amour pour ce pays où il n’était pas né, avait choisi autrefois de devenir vietnamien. Ses idées se bousculèrent plusieurs minutes au sortir de sa bouche avant qu’il ne réussisse à articuler quelques mots, seul dans cet endroit abandonné, s’adressant à ce vieil ancêtre qui l’avait précédé en Indochine. Il parla longtemps, dans un monologue triste faisant écho à l’installation du soir qui apportait avec lui le cortège gris des nuages de mousson. Sous un ciel couleur d’ardoise, il raconta son amour pour ce pays dont il allait être arraché, ses derniers mois de combat, l’évacuation de son poste à la frontière du Laos, l’abandon de ses partisans Thaï que par ordre il avait dû désarmer, les livrant ainsi sans moyens de défense aux représailles du Viêt-Minh. Puis il évoqua sa fuite dans la jungle au cours de laquelle fut décimée la totalité de sa section, ainsi que sa piteuse arrivée à Hanoï, accompagné de quatre survivants cachectiques. La nouvelle de la chute de Diên Biên Phû qu’il apprit à son entrée dans la capitale tonkinoise avait brisé ses dernières espérances. Rapatrié sanitaire pour la France, le jeune

officier encore convalescent avait obtenu du médecin commandant de l’hôpital Lanessan l’autorisation d’un petit détour par Hué, afin d’aller saluer ce vieil ancêtre avant de quitter le Viêt Nam. Connaissant la valeur vouée en Indochine au culte des morts, le médecin avait accepté de fermer les yeux, laissant partir Jacques pour cette permission exceptionnelle.

« Ainsi, grand-père, je viens vous dire adieu. Votre rêve a été le mien. La cause pour laquelle je me suis battu était celle pour laquelle vous vous êtes battu jadis, une cause que je continuerai toujours à croire juste, quand bien même l’Histoire aurait décidé de nous ranger une fois de plus du côté des vaincus... Puisse seulement votre aventure et celle de vos compagnons ne pas être oubliée demain par ceux qui vont nous suivre. Qu’elle leur serve d’exemple pour réinventer l’avenir. Et puisse l’apparent divorce des deux pays que nous aimons n’être qu’une crise passagère entre nos deux peuples... Deux peuples qui, par-delà les blessures qu’ils se sont infligées, ont appris depuis deux cents ans à se connaître et à s’aimer...»

Alors qu’un fort coup de vent faisait s’envoler les feuilles tombées sur le sol et que les premières gouttes tièdes de la mousson commençaient à tacher les dalles entourant la tombe abandonnée, le jeune lieutenant français déposa en offrande au pied de la stèle grise les quelques bananes qu’il venait d’acheter, ajoutant seulement :

« Puisse cet Adieu, grand-père, n’être qu’un au revoir ».

Citadelle de Cha-Ban, province de Binh-Dinh, centre Viêt Nam, septembre 1773

– Ouvrez les portes ! Nos hommes sont de retour porteurs d’un présent pour notre maître !

Le cri venait de tomber depuis le chemin de ronde dominant la poterne sud de la citadelle de Cha-Ban. Les sentinelles qui y montaient la garde étaient hilares, alors que les coups de gongs commençaient à dominer le tumulte de la ville enserrée derrière ses puissants remparts. Perchés sous les petits pagodons qui se dressaient au sommet de chacune des quatre tours d’angle de la place forte, les vigiles frappaient à tour de bras les larges plateaux de bronze dans de grands éclats de rire. Déjà la population commençait à s’agglutiner face à la porte massive. Ouvriers, commerçants, mais aussi des femmes, des enfants et des vieillards se mêlaient aux militaires et aux quelques mandarins présents.

Cinq soldats vinrent soulever la lourde poutre soudant entre eux les épais vantaux de bois qui pivotèrent alors sur leurs gonds. Les badauds se pressaient désormais en une masse compacte au travers de laquelle l’étrange cortège pénétrant dans la cité eut du mal à se frayer un chemin. Précédant une centaine de fantassins en armes, une cage de bambou portée par six hommes venait de franchir la poterne et semblait glisser au-dessus des têtes des spectateurs agglutinés sur le passage de l’étonnante escorte. Le capitaine commandant la compagnie qui entrait en bon ordre dans la citadelle annonça d’une voix railleuse :

– Peuple de Cha-Ban, je vous demande d’accueillir avec le respect qu’on lui doit le terrible Nguyên Nhac !

Un cruel éclat de rire collectif vint saluer cette cinglante diatribe.

– À mort le rebelle tây-son ! Qu’on l’écorche ! hurla la foule.

L’officier se retourna vers la cage et lança joyeusement :

– Vois-tu le sort qui t’attend, Nhac ? Tu vas mourir ! Et croismoi, ta mort sera un spectacle que nous souhaitons le plus long et le plus divertissant possible ! Ce sera notre récompense, pour prix de ce siège que tu nous as fait subir !

Recroquevillé dans sa prison de bambou, un homme ligoté écumait de rage, rugissant comme un tigre captif.

– Tu as cru pouvoir prendre cette ville, Nhac ! Tu as commis une erreur ! hurla un mandarin qui se porta à hauteur de la cage, calant son pas sur celui des porteurs. Notre cité dont tu voulais faire ta capitale ne sera pour toi que la porte des enfers.

– À mort le Tây-son ! répétèrent les habitants furieux.

Les premiers crachats s’abattaient sur le détenu qui hurla davantage, appelant sur lui la protection de quelque dieu barbare et maudissant cette populace hostile autant qu’il semblait maudire ceux qui l’avaient trahi. La bruyante procession gagna ainsi la place d’armes de la citadelle, au milieu d’une masse grouillante toujours plus nombreuse laissant fuser sa joie mêlée de rage. Partout s’élevaient des cris d’allégresse alors que des chapelets de pétards allumés par les enfants répondaient en écho à la liesse générale.

Un jeune soldat qui vomissait son enthousiasme comme pour se purger de toute l’angoisse des derniers combats se hissa sur la cage malgré les protestations des porteurs qui ployèrent un peu plus sous la charge supplémentaire. De ce perchoir improvisé, il interpella la foule :

– Voyez le vrai visage des terribles rebelles tây-son ! Des pleutres ! Des lâches ! Une seule sortie de nos troupes et voilà les couards qui perdent pied et nous abandonnent leur chef !

– Gloire à l’Empereur de Jade(1) qui nous a permis de triompher si facilement des terribles brigands tây-son et cent ans de vie à notre gouverneur ! renchérit un vieux lettré au costume de soie noire élimée. C’en est enfin fini de cette rébellion qui depuis deux ans ensanglante nos montagnes de l’Ouest ! Les divinités nous donnent aujourd’hui l’avantage sur ces sauvages dégénérés qui depuis ces deux trop longues années défient l’empereur Lê en se soulevant contre l’autorité de son représentant sur les terres du Sud, le prince Nguyên Huê-Vuong, contrevenant ainsi à l’ordonnancement du Ciel et de la Terre. Le Ciel prend sa revanche. Il nous est aujourd’hui favorable. Que le prince Nguyên Huê-Vuong, seigneur des terres du Sud, lance sans tarder ses troupes vers le repaire des seigneurs Trinh qui règnent sur les terres du Nord depuis leur capitale Thang-Long(2). La victoire est certaine, une victoire qui permettrait à notre prince d’offrir au peuple du Daï-Viêt la paix et l’unité auxquelles il aspire, après tant d’années de sécession entre le Nord et le Sud !

1. L’Empereur de Jade est le maître de toutes les divinités du panthéon taoïste.

2. Thang-Long : ancien nom de la ville de Hanoï.

24

–

À mort le Tây-son ! Et malheur aux seigneurs Trinh ! répliquèrent quelques enragés.

La procession déboucha enfin sur la place. Après une lente progression au travers d’une foule compacte, la cage et son prisonnier furent déposés au pied des marches qui s’étalaient sur toute la largeur de la façade du palais du gouverneur. Un silence impressionnant s’imposa spontanément.

Déjà, le maître de la cité apparaissait sur la terrasse du bâtiment au lourd toit de tuiles dont les arêtes faîtières se recourbaient vers le ciel. Escorté de hauts dignitaires vêtus de soieries brodées de dragons, il descendit l’escalier monumental et vint se placer face à la prison de bambou posée au sol. Comme la nuit était tombée sur la citadelle, avec cette rapidité propre aux latitudes tropicales, il réclama qu’on allume des torches. Les flammes ondulantes vinrent lécher les barreaux de la cage et firent apparaître le visage d’un homme aux mâchoires serrées de rage. Dans ses yeux se lisait toute la haine qu’il destinait au puissant mandarin qui s’était encore approché, un sourire moqueur porté aux lèvres.

– Ainsi c’est ça le « terrible rebelle » Nguyên Nhac ?

Nhac émit un grincement de dents.

– Il ne ressemble en rien au redoutable guerrier dont parlent les montagnards imbéciles dont il se dit le chef ! Surtout lié ainsi !

Les officiers qui entouraient le gouverneur s’esclaffèrent avec force.

– Ainsi c’est toi, le fou qui prétendait faire de Cha-Ban sa capitale ?

On m’a dit que les gens simples de nos campagnes comparent ton action à celle du grand empereur Lê-Loï(1), le fondateur de l’auguste dynastie qui nous gouverne aujourd’hui. Ils soutiennent que, tout comme Lê-Loï dépouillant jadis les envahisseurs chinois, tu redistribuerais aux pauvres le fruit de tes rapines ? Mensonges ! Tu prétends voler les riches pour nourrir les pauvres mais nous savons tous, ici, que cette noble attitude n’est qu’une imposture. Sois sûr que cette générosité soudaine ne trompe que les paysans arriérés qui te suivent depuis deux ans. Ni le prince Nguyên HuêVuong que je sers, ni l’empereur Lê qui est au-dessus de nous ne sont dupes de cet altruisme calculé. Nous n’avons pas oublié qu’il y a deux ans, tu n’étais qu’un voleur minable poursuivi par la police

1. Lê-Loï fut le fondateur de la dynastie des Lê. Issu d’une riche famille mandarinale, il se fit apprécier de la population en dépensant son immense fortune à secourir les pauvres. À partir de 1418, il souleva le Daï-Viêt contre l’occupant chinois qui avait annexé le pays depuis 1414. Menant une guerre habile qui associait guérilla et batailles rangées, il chassa les envahisseurs en 1428 et obtint de la Chine les conditions d’une paix durable. Il est considéré aujourd’hui au Viêt Nam comme l’un des plus grands héros nationaux.

de la province où tu officiais jadis comme percepteur. Percepteur, c’est un bon poste pour qui a besoin d’argent, ne crois-tu pas ?

C’est ce que tu as dû penser lorsque tu as prélevé dans le trésor du prince de quoi payer tes dettes de jeu... Nous savons tous que tu as fomenté cette révolte avec l’aide de tes deux frères, dans l’unique but d’échapper au sort que réservent le prince et l’Empereur aux fonctionnaires qui volent dans les caisses de l’État. Et tu voudrais qu’on te compare au grand Lê-Loï, qui hérita jadis du mandat céleste pour diriger l’empire du Daï-Viêt. Mais Lê-Loï était un homme intègre, alors que toi, tu n’es qu’un minable voleur. Les divinités mieux que nous savent faire cette différence. Pour leur être agréable, j’aurai plaisir à mettre à mort le voleur que tu es... Nhac restait silencieux. Son regard était celui d’un fauve prêt à bondir.

– Pauvre fou ! continuait le gouverneur. Regarde où t’a mené l’orgueil qui t’aveugle. Aurais-tu fini par croire toi-même les mensonges que tu profères ? Comme celui de te croire l’héritier du mandat céleste dont hérita jadis le grand Lê-Loï ? Est-ce pour cela que tu as attaqué cette citadelle imprenable avec ta troupe ridicule tant elle est peu nombreuse et sous-équipée ? Qu’espérais-tu en te lançant ainsi à l’assaut de nos murs ? Nous réduire à la famine ? Seul un imbécile ou un illuminé aurait pu croire une chose pareille ! Notre prince, le seigneur Nguyên Huê-Vuong, serait descendu de Phu-Xuân(1) pour nous secourir avant même que nous en fussions réduits à manger nos éléphants...

Le maître de Cha-Ban ajouta froidement :

– Le mandat céleste ne peut échoir entre les mains d’un illuminé et encore moins d’un imbécile. Quelques officiers lucides de ton entourage ont fini par le comprendre. C’est la raison pour laquelle ils ont accepté aussi facilement de te livrer à moi... Sache que leur trahison ne m’a pas coûté cher.

Poussant un soupir faussement compatissant, il enchaîna :

– Je souffre pour toi, Nhac, que tu sois tombé entre mes mains avec tant de déshonneur, sans combattre. Je savais tes montagnards stupides, à l’image de leur chef. Mais je ne les croyais pas lâches à ce point. Est-il vrai qu’il ne s’est trouvé personne pour te défendre lorsque ces hommes que j’ai payés pour te trahir t’ont ligoté et mis dans cette cage ?

Derrière le gouverneur, quelques mandarins hoquetèrent de rire.

1. Phú Xuân : « Riche printemps », ancien nom de la ville de Hué où les princes Nguyên ont installé leur capitale.

–

De toute évidence, ton jeune frère Huê et son cadet Lu ne se sont pas sentis non plus le courage de te défendre. Les derniers hommes qui te sont encore fidèles sont désormais menés par deux pleutres.

Nhac s’anima soudain. Desserrant les dents, il approcha son visage des barreaux de bambous et répondit d’une voix calme :

– Mes frères n’étaient pas à mes côtés. Je ne peux te dire où ils sont en ce moment. Mais sois sûr que si je meurs, Huê et Lû sauront venger ma mort.

Le gouverneur retint le bras des soldats de sa garde qui s’apprêtaient à corriger l’insolent. Il se contenta de sourire, faisant disparaître sa soudaine colère derrière un plissement de paupières.

– Mais bien sûr que tu vas mourir, Nhac. Que crois-tu ? Que je vais prendre le risque de te faire transférer sur Phu-Xuân et donner ainsi à tes frères une occasion de te porter secours ? J’ai le grand plaisir de te dire que tu ne dois pas y compter ! Je ne suis pas stupide, moi ! Je sais que tes deux cadets et les derniers gueux qui les suivent encore sont peut-être déjà sur le chemin du Nord à préparer une de ces redoutables embuscades pour lesquelles ils semblent être passés maîtres.

Une lueur sadique traversa le regard du grand mandarin.

– Tu seras exécuté ici, demain matin, selon nos lois. Ton supplice sera exemplaire, j’y veillerai. Sois sûr que le bourreau a déjà commencé à aiguiser ses couteaux, tout comme moi-même je suis sûr que le prince Nguyên Huê-Vuong, qui n’a guère apprécié que tu usurpes le nom de sa famille(1), comprendra les raisons qui m’obligent à te mettre à mort sans attendre, privant ce noble souverain de la joie légitime qu’il aurait eue à te voir mourir.

Le gouverneur suspendit son propos un court instant, comme pour mieux préparer sa dernière recommandation.

– Puisse ton ultime nuit passée en ce monde être peuplée de cauchemars ! cracha-t-il finalement avant de faire volte-face pour s’engager, à la lueur des torches, sur les escaliers rejoignant son palais, suivi de ses mandarins et des officiers de son état-major.

1. Le nom de famille des trois frères tây-son était initialement Hô. Les Hô, riches mandarins originaires du Nghê-An, dans le nord du pays avaient été exilés sur le plateau d’An-Khé par les princes Nguyên. Nés dans le village de Tây-son, Hô Van Nhac, Hô Van Huê et Hô Van Lu ont changé de nom au début de leur révolte, prenant celui de la dynastie régnante des princes du Sud dans l’espoir de fédérer plus facilement autour de leur nouveau patronyme les tribus cochinchinoises qu’ils espéraient gagner à leur cause.

La nuit était bien avancée. Le croissant de lune, haut dans le ciel sans nuage, distillait une lumière froide et bleutée sur la citadelle endormie. La population, ivre de joie et abreuvée d’alcool sur autorisation du gouverneur, avait fini par regagner ses foyers. La ville tout entière s’était laissé gagner par un sommeil d’autant plus lourd que les nuits précédentes avaient été troublées par d’angoissantes insomnies liées à l’état de siège.

Seul l’officier de ronde veillait encore, furieux de constater finalement à quel point la place forte était devenue vulnérable. Il avait eu grand mal à réveiller les guetteurs sur les remparts, qui eux aussi avaient reçu leur part de vin de riz et sur lesquels leur chef trouva fort bienvenu de se passer les nerfs. Après avoir vérifié le verrou de chacune des portes de la ville, ce dernier vint finir son inspection par un contrôle de l’état du prisonnier.

Sur les deux sentinelles dévolues à la surveillance du précieux captif, l’une semblait rencontrer quelques difficultés à ne pas s’endormir. Les coups de pied qu’elle reçut de l’officier la ramenèrent à un état de conscience compatible avec sa mission, alors que son acolyte se trouva bien heureux d’être parvenu à ne pas s’assoupir. Pas une seconde il n’avait quitté des yeux le rebelle ligoté. Celui-ci ronflait comme un tambour de guerre depuis bientôt deux heures, assis dans la position d’un Bouddha de pagode. Dans son sommeil, il était venu s’affaisser contre les barreaux de sa cage auxquels il était désormais adossé.

Les deux gardiens étaient à nouveau seuls devant le condamné. Le soldat fautif se frottait encore le fessier pour faire passer la douleur des coups qui lui avaient été généreusement distribués. Du menton, il désigna le rebelle endormi qui avait juste un peu grogné au passage de l’officier.

– S’il est aussi crevé que moi, j’arrive à comprendre qu’il parvienne à dormir malgré le sort qui l’attend ! maugréa-t-il. Sale métier que celui de militaire. Je n’aurais jamais dû quitter les rizières de mon père.

Son camarade haussa les épaules.

Les heures passèrent encore. Le fantassin négligent ronflait désormais plus fort que le captif, alors que son comparse commençait à sentir s’alourdir dangereusement ses paupières. Plusieurs fois, celui-ci s’était surpris à laisser chuter sa tête aussitôt redressée par l’effort de sa volonté à rester éveillé. Ses bâillements étaient devenus incontrôlables.

Lorsque la lune termina sa course par-delà l’horizon montagneux, la nuit devint noire. Le jeune soldat avait désormais le front posé sur sa lance. Un léger chuintement trahissait sa respiration devenue lente. Il s’était endormi à son tour.

Nhac ouvrit brusquement les yeux, cherchant à deviner dans la pénombre les silhouettes de ses gardes qu’éclairait encore la faible lueur d’une torche agonisante. Bien qu’il continuât à moduler ses ronflements comme un crapaud buffle cherchant à attirer les femelles, le chef tây-son ne dormait pas. Il ne s’était même jamais endormi. Depuis des heures, il restait tendu, les sens en éveil. Tout semblait indiquer que ses deux gardiens s’étaient laissé gagner par la contagion de son sommeil feint. Doucement, il vint saisir de ses deux mains liées dans son dos l’extrémité de sa longue natte qui lui pendait entre les reins. Il en palpa délicatement le nœud d’attache et en retira une petite lame d’acier avec laquelle il entreprit de couper ses liens. Poursuivant ses sonores inspirations, il démonta discrètement deux barreaux de sa cage, puis devant l’absence de réaction de ses surveillants, se glissa hors de sa prison avec la souplesse d’un serpent. Se jetant vivement dans l’ombre d’un appentis qui se trouvait à proximité, il s’étira longuement, faisant jouer ses muscles endoloris, ramassa un chapeau conique qui traînait au sol, s’en coiffa, puis gagna tranquillement, sans chercher à se dissimuler, l’une des petites portes dérobées qui perçaient par endroits l’épaisse muraille de la citadelle. Lorsque le lourd ventail grinça sur ses gonds, la sentinelle chargée de la garde du passage stratégique ne bougea pas. La petite lame d’acier qui venait de lui trancher le cou ne lui avait pas arraché le moindre gémissement. Une voix chuchota dans la nuit. Quelques pas résonnèrent dans l’étroite galerie. Dix, puis cent, puis mille, puis bientôt cinq mille ombres silencieuses entrèrent dans la place, se dispersant aussitôt, leurs armes enveloppées d’étoffe pour ne pas luire et pour ne pas tinter.

Le maître de la citadelle de Cha-Ban coucha son pinceau sur l’encrier de jade finement ciselé qui lui faisait face et bâilla bruyamment en étirant les bras de toutes ses forces. Il se frotta les yeux devenus rouges de s’être accrochés trop longtemps à sa page d’écriture mal éclairée. Sur la petite table devant laquelle il était accroupi depuis plus de cinq heures, s’étalait l’épaisse feuille de papier où étaient superposés les nombreux idéogrammes du courrier qu’il enverrait cette nuit même au prince Nguyên Huê-Vuong, roi d’Annam et de

Cochinchine, seul représentant de l’autorité de l’empereur Lê HiênTong sur les terres du Sud. Ce courrier annonçait l’exécution du rebelle Hô Van-Nhac qui se faisait appeler Nguyên Nhac. Pour choquant que cela puisse paraître, le gouverneur n’avait de compte à rendre qu’à ce prince qui régnait à Phu-Xuân. L’empereur qui vivait à Thang-Long était loin et avait été écarté depuis fort longtemps des affaires de l’État. Souverain officiel du Daï-Viêt, il n’avait en fait aucun pouvoir. À dire vrai, cette situation n’avait jamais choqué le zélé représentant des souverains Nguyên qui tenait d’une main de fer la cité de Cha-Ban. Elle durait depuis bien avant sa naissance, bien avant même la naissance de son père et de celle du père de son père. Fondée trois siècles plus tôt par le héros Lê-Loï après sa victoire sur les envahisseurs chinois, la dynastie des « Lê » était en effet rapidement tombée en décadence. Par leur mollesse, leur inexpérience et leur inaptitude à gouverner, les héritiers du grand homme avaient favorisé des cabales de cour et encouragé de hauts mandarins ambitieux. Les provinces étaient tombées aux mains de gouverneurs cupides qui rançonnaient un pays déjà ravagé périodiquement par les épidémies, les famines et les typhons. Le mécontentement de la population grondait sourdement, ferment de révoltes récurrentes, alors que les héritiers d’anciennes dynasties déchues surgissaient de toutes parts. Aucune de ces rébellions n’avait jusque-là abouti, chacune s’étant terminée par l’élimination impitoyable des meneurs, grâce à l’intervention providentielle de brillants généraux. Deux d’entre eux, Nguyên Kim et Trinh Kiêm, avaient jadis sauvé l’Empereur. Pour prix de leur service et de leur fidélité, ils avaient été élevés aux charges les plus prestigieuses. Leur puissance était devenue telle qu’ils avaient pu finalement substituer impunément leur autorité à l’autorité impériale, se partageant alors le pouvoir, pour eux et leurs descendants. La sécession qui résulta de ce partage était désormais entrée dans les mœurs des habitants du Daï-Viêt. Elle durait depuis près de deux siècles. Au nord, les seigneurs Trinh se contentaient, à l’abri du trône impérial, d’être les véritables maîtres du royaume, en s’assurant le contrôle direct de la personne de l’Empereur pour lequel sa capitale, Thang-Long, était devenue une prison dorée. Au sud, les seigneurs Nguyên installés à Phu-Xuân s’étaient taillé progressivement de véritables fiefs que leur éloignement géographique rendait à peu près indépendants de l’autorité du souverain Lê.

Très tôt(1), les deux familles Nguyên et Trinh étaient entrées en conflit pour s’assurer l’appui de l’Empereur, chacune prétendant

1. En 1571.

être le plus fidèle soutien du trône, chacune méprisant secrètement cette dynastie des Lê dont les derniers représentants ne rappelaient en rien le grand Lê-Loï. Des guerres récurrentes opposaient depuis les deux clans, occasion inespérée pour les « barbares » d’Occident de vendre à l’Indochine ses tout premiers canons.

Le contrôle de la personne du monarque et du delta du fleuve rouge, densément peuplé et véritable cœur de la production du riz de tout le Daï-Viêt, assurait aux Trinh un indéniable avantage et une incontestable puissance. Pour contrecarrer cette dernière, les Nguyên s’étaient lancés dans une politique de conquête. Quittant Phu-Xuân, ils projetèrent leurs espions, leurs diplomates puis leurs armées vers le Sud en longeant le littoral oriental de la péninsule indochinoise. Facilement, ils annexèrent les ruines de l’ancien empire hindouisé du Champa(1) puis prirent possession un siècle plus tard du delta du Mékong confisqué au Cambodge(2). Depuis lors, les deux familles se retrouvaient à égalité de force, l’une et l’autre possédant un riche delta rizicole et une puissante armée. Plus rien ne semblait devoir départager les deux camps. Le peuple continuait à souffrir, soutenant par son labeur et par les taxes qui l’assommaient un effort de guerre dont il ne saisissait plus les enjeux.

Ainsi allaient donc les choses dans l’empire du Daï-Viêt. L’ordre confucéen du royaume que les Cieux avaient placé sous la tutelle de son empereur et de ses deux puissantes familles princières serait préservé encore longtemps car cet équilibre semblait plaire aux divinités. Comme toutes les rébellions qui l’avaient précédée, la révolte des montagnards tây-son n’y changerait rien. Les deux rebelles Huê et Lu ne tarderaient plus à être capturés et à subir le sort de leur frère aîné. Le seigneur Nguyên qui régnait à Phu-Xuân serait content.

... En conséquence, le gouverneur de Cha-Ban informe le roi Nguyên Huê-Vuong qu’il ne transférera pas le condamné Hô Van-Nhac vers Phu-Xuân.

Le gouverneur de Cha-Ban ordonne que Hô Van-Nhac subisse sans attendre le supplice des cent plaies suivi de décollation.

Les motifs de la condamnation de Hô Van-Nhac sont : vol, sédition, meurtres et outrage porté sur le nom du roi dont il a abusivement sali le patronyme « Nguyên » en s’octroyant le droit de le faire sien.

1. Le Royaume du Champa était un très ancien royaume hindouisé, apparu autour de Da-Nang au IIe siècle de l’ère chrétienne. À mesure de la descente des princes Nguyên vers le sud, il fut progressivement annexé par le Daï-Viêt et disparut totalement après la mort de Po Ro-Me, son dernier roi qui décéda en 1651 dans une prison vietnamienne. 2. En 1759.

Le gouverneur de Cha-Ban est sûr que son roi comprendra la nécessité et l’urgence de cette décision.

Le gouverneur de Cha-Ban adressera au roi la tête du condamné comme preuve de son exécution.

Le gouverneur de Cha-Ban se tient à la disposition de son roi et accepte d’avance les décisions futures de son souverain le concernant.

La vie du gouverneur de Cha-Ban appartiendra toujours à ce maître au jugement lumineux.

Grand respect à ce courrier.

Canh Hung, Trente-quatrième année, Huitième lune, Vingtième jour.

Encore une rébellion matée à peu de frais pensa le maître de Cha-Ban en terminant la lecture de son courrier, visiblement satisfait.

Puis, apposant comme de coutume son lourd cachet de jade sur le bord gauche de sa large page d’écriture, il murmura dans un dernier bâillement :

« Malheur à ceux qui veulent bouleverser l’équilibre de l’Empire !»

Il s’étira à nouveau, éventa l’encre encore humide de ses idéogrammes puis roula délicatement l’épaisse feuille de papier pour la glisser enfin dans un long tube de bambou.

– Hiêp ! Fais appeler le coursier. Un courrier urgent à porter dès cette nuit au roi Nguyên Huê-Vuong ! lança-t-il alors qu’il terminait de boucler le nœud de soie qui fermait l’étui végétal.

À sa grande surprise, personne n’entra dans la pièce.

– Hiêp ! répéta-t-il en hurlant de rage. Maudit chien mort ! Tu t’es encore endormi. Attends voir que je te réveille moi-même et tu comprendras qu’il est des choses que ton maître n’apprécie pas.

Il s’était levé d’un bond et se précipitait en grognant vers l’une des portes qui donnait sur l’appartement de ses domestiques et dont il repoussa violemment le volet. À peine s’était-il encadré dans l’encoignure de l’étroite ouverture que quelque chose vint rouler à ses pieds, lancée depuis l’obscurité de la pièce. Se baissant pour ramasser l’objet qui entravait sa marche, il se figea brusquement, pétrifié d’horreur. Une lame froide et poisseuse venait de se poser sur sa nuque alors qu’il reconnaissait, collée tout contre ses chaussons de feutrine, la tête exsangue de son serviteur.

Le soleil était à peine apparu au-dessus de la ligne verte des rizières que l’air se chargeait déjà de l’odeur des feux sur lesquels seraient mises à chauffer les soupes du petit-déjeuner. La ville s’éveillait calmement, tout appesantie du sommeil de la nuit. Les premières femmes sortaient pour nettoyer le seuil de leurs maisons, le dos cassé par un balai au manche trop court, lorsqu’un peu partout retentirent des cris de terreur. À chacun des carrefours de la citadelle stationnaient des hommes à la peau brune, aux cheveux crépus et aux costumes grossiers dont les rayures rappelaient vaguement le pelage d’un tigre. Celles qui ne s’évanouirent pas laissèrent fuser d’incontrôlables hurlements aux accents pathétiques qui attirèrent au-dehors les citadins brusquement réveillés.

– Là-haut ! Regardez là-haut ! lança une vieille femme en pointant de son doigt les remparts de Cha-Ban qui dépassaient au-dessus des toits des habitations, aussitôt relayée par ceux qui pouvaient apercevoir l’atroce spectacle offert aux regards. Des cris et des pleurs montèrent alors des ruelles d’où chacun pouvait observer le sommet de la tour massive surplombant l’entrée sud de la citadelle. Sur sa vaste terrasse étaient alignées les soixantedeux têtes des officiers de l’ancien état-major du gouverneur déchu, fichées au bout de piques dressées. Au-dessus de ces macabres trophées tournoyaient déjà des dizaines de corbeaux affamés. Les gongs d’alerte retentirent alors, appelant les habitants à gagner la place d’armes.

Nguyên Nhac était superbe, revêtu d’une armure étincelante mêlant le cuir et le métal, un sabre au fourreau trapu passé à la ceinture. Sur sa poitrine, une effrayante tête de dragon semblait émerger de la cuirasse. À ses pieds était agenouillé l’ancien maître de la place forte, les bras, les jambes et le cou entravés par une courte chaîne. Derrière les deux hommes, les rebelles s’affairaient à entasser une montagne de rouleaux de papier soutirés des archives du palais.

– Peuple de Cha-Ban ! hurla le chef tây-son. Je déclare aujourd’hui prendre possession de votre cité pour en faire ma capitale. Celleci s’appellera désormais Qui-Nhon, du nom de la grande baie maritime toute proche.

La foule tremblante se prosterna, terrorisée devant son nouveau maître.

1787. Le roi Louis XVI signe à Versailles un traité d’assistance au roi de Cochinchine Nguyên Phuc-Anh. Au même moment, le jeune Antoine de Kerguildo, officier breton à peine sorti de sa formation à l’École royale du génie, s’apprête à quitter Lorient pour Pondichéry. À l’autre bout du monde, un évêque missionnaire français, Pierre Pigneaux, se bat pour la survie des chrétiens de Cochinchine pris dans la tourmente d’une guerre civile qui embrase tout l’empire du Daï Viêt.

Autour des destins croisés de ces deux Français, de la Bretagne à l’Annam en passant par les Antilles et l’océan Indien, va s’écrire une formidable épopée indochinoise dans laquelle une poignée de jeunes officiers exaltés, fuyant les excès de la Révolution, tiendra un rôle déterminant. Un royaume disparaît en Europe quand un autre renaît en Asie, pour donner naissance à un pays pacifié, unifié et rénové : le Viêt Nam.

François-Xavier Landrin, médecin, a exercé son activité au Viêt Nam dans le cadre d’une mission humanitaire. Il vit aujourd’hui dans le sud de la France. Avec un soin historique impressionnant et un souffle romanesque qui mêle politique, religion, exotisme, violence et grandeur, il fait revivre sur un demi-siècle la saga oubliée et magnifique de ces Français devenus « mandarins blancs » en Extrême-Orient.

Nouvelle édition corrigée