5e édition Le livre référence

Identifier, accueillir et protéger les oiseaux

66 chants d’oiseaux en QR code !

Recommandé par

Guilhem Lesaffre, à la fois professeur de lettres et naturaliste de terrain, s’est passionné pour la nature et les oiseaux pendant plus de quarante ans. Auteur et traducteur de nombreux ouvrages, dont certains sont devenus des références pour les ornithologues de terrain en France, il a été lauréat du Grand Prix du Festival du Livre de Nature en 2002 pour Le Grand Envol (éditions du Chêne), traduit en plusieurs langues. Il a aussi partagé sa passion lors de conférences et d’émissions de radio. Engagé pendant quarante ans dans la vie associative afin de mieux préserver espèces et milieux, il fut vice-président du Centre ornithologique d’Île-de-France (CORIF). Il fut administrateur de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO).

Catherine Levesque est journaliste spécialisée dans les domaines de la nature et de l’écologie. Militante depuis sa prime jeunesse (LPO, FCPN), elle est membre de l’Association des journalistes-écrivains pour la nature et l’écologie (JNE). Autrice de nombreux ouvrages sur les oiseaux, la mer, la randonnée, la biodiversité, l’écocitoyenneté, pour la jeunesse et le grand public, elle a collaboré à de nombreux magazines et quotidiens nationaux. Community manager des éditions Delachaux et Niestlé, elle collabore depuis de nombreuses années au Festival international du film ornithologique de Ménigoute.

Emmanuel Risi est docteur vétérinaire et passionné de faune sauvage et d’oiseaux. La médecine aviaire et des nouveaux animaux de compagnie (NAC) occupent une grande partie de son activité professionnelle. Il est l’auteur de plusieurs articles et conférences sur ce sujet. Après avoir été praticien hospitalier à l’école nationale vétérinaire de Nantes et vétérinaire du Centre vétérinaire de la faune sauvage, il exerce aujourd’hui comme vétérinaire associé chez FAUNEVET, à Carquefou, près de Nantes. La clinique FAUNEVET est une clinique spécialisée dans la médecine des NAC, de la faune sauvage et des animaux de parcs zoologiques.

La Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) est la plus importante association de protection de la nature en France, avec un réseau de dizaines d’associations locales.

Elle agit au quotidien pour la sauvegarde de la biodiversité grâce à l’implication de plus de 180 000 personnes engagées. Elle est en France le représentant officiel de BirdLife International.

Ses activités s’organisent autour de trois grandes missions : connaître et protéger les espèces ; préserver les espaces naturels ; sensibiliser et mobiliser les publics.

Rejoignez-nous sur lpo.fr !

Jardins et oiseaux

Chapitre 1

Le rôle du jardin dans la vie des oiseaux

Chapitre

Chapitre

Chapitre 5

Nourrir les oiseaux du jardin

Que mangent les oiseaux du jardin ? 114

Le nourrissage artificiel 116

Un plaisir quotidien 120

Les différents modèles de mangeoires 121

L’ eau : boisson et ablutions 126

Chapitre 6

Protéger les oiseaux et votre jardin

Les réponses du vétérinaire 132

Capturer un oiseau en difficulté 136

Qui mange les oiseaux du jardin ? 138

Quand les oiseaux sont en danger 140

Quand les oiseaux posent des problèmes 142

À propos des zoonoses 144

Chapitre 7

Observer les oiseaux du jardin

Indispensables jumelles 148

Les appareils de prise de vues 150

Utiliser jumelles et télescope 156

Les secrets de l’observation 158

Les techniques d’observation 160

La prise de notes 162

Les surprises du jardin 164

Chapitre 8

Les clés d’identification

Un peu de théorie 170

Le lieu et l’époque 172

Le comportement, clé d’identification 174

Les couleurs du plumage 178

Les détails du plumage 180

Les signes distinctifs et la taille 182

Le vol 184

Les jeunes oiseaux 186

La voix 188

Chapitre 9

Les espèces des jardins de France

Pour se repérer 192

Les coquilles 194

Les plumes 196

L’accenteur mouchet 198

La bergeronnette grise 202

La bergeronnette des ruisseaux 206

Le bouvreuil pivoine 208

Le bruant zizi 212

Le canard colvert 214

Le chardonneret élégant 216

La chevêche d’Athéna 220

Le choucas des tours 222

La chouette hulotte 224

La corneille noire 226

L’épervier d’Europe 230

L’étourneau sansonnet 232

Le faucon crécerelle 236

La fauvette mélanocéphale 240

La fauvette à tête noire 242

La foulque macroule 248

Le geai des chênes 250

Le gobemouche gris 254

Les goélands argenté et leucophée 258

Le grimpereau des jardins 260

La grive draine 264

La grive litorne 268

La grive mauvis 270

La grive musicienne 272

Le grosbec casse-noyaux 276

L’hirondelle de fenêtre 280

L’hirondelle rustique 282

La huppe fasciée 286

La linotte mélodieuse 288

Le martinet noir 290

Le merle noir 292

La mésange bleue 296

La mésange charbonnière 300

La mésange huppée 304

La mésange à longue queue 306

La mésange noire 310

La mésange nonnette 312

Le moineau domestique 316

Le moineau friquet 320

La mouette rieuse

Le petit-duc scops

Bien des jardins sont, pour un certain nombre d’espèces, des milieux d’accueil, et ceci se vérifie mieux encore en zone urbanisée. Certes, il existe des jardins inhospitaliers pour diverses raisons, et d’autres au contraire très attractifs. Entre ces deux extrêmes, on rencontre une importante proportion de jardins où les oiseaux parviennent à trouver des conditions de vie susceptibles de leur convenir pour quelques heures, ou quelques années...

Le terme « milieu » – dans le sens général d’entité écologique – est couramment utilisé par le néophyte comme synonyme de « milieu naturel ». Pour les écologues, cette équivalence n’a pas de sens. Un milieu, même modifié par l’homme, est tout simplement un milieu, et le jardin, milieu anthropique par excellence, c’est-à-dire « fait par l’homme », peut être abordé et étudié comme tel.

Envisagé comme un milieu, le jardin prend une dimension nouvelle, largement méconnue. Il ne se réduit plus, comme on l’a longtemps considéré, à un lieu valant par son esthétique, son agrément ou sa production. Il devient un endroit où la vie existe, où la nature « sauvage » réussit à s’immiscer, le transformant en maillon dans la préservation de la biodiversité. Les naturalistes, qu’ils soient chercheurs professionnels ou simples amateurs, l’ont bien compris. Leurs travaux ou leurs observations relatifs aux jardins paraissent dans des publications scientifiques ou associatives touchant à tous les domaines du vivant. Les oiseaux et les insectes comptent parmi les sujets d’intérêt les plus féconds – les seconds, en particulier, en raison notamment du rôle, négatif ou positif, qu’ils peuvent jouer dans un jardin.

Qu’est-ce qui compose un milieu ?

La végétation (et le type de sol qui la détermine dans une large mesure) et le climat constituent le « milieu » que forme le jardin, ou ont une influence sur

Un milieu façonné par l’homme, où l’oiseau, telle cette tourterelle perchée sur un portique en bois, peut trouver son bonheur...…

lui. Ces éléments dépendent eux-mêmes de la situation géographique (voir chapitre 2). En fonction de ces paramètres fondamentaux, les animaux qui peuplent le jardin seront différents, qu’il s’agisse des insectes, des mammifères, des reptiles et batraciens ou des oiseaux.

À noter : dans ce traité, le terme « micro-milieu » désigne telle ou telle composante d’un jardin (une haie, un bosquet de bouleaux ou une mare), ou encore une modeste jardinière sur un balcon...

« Sauvage », un terme lourd de sens

• Le recours au terme « sauvage » n’est pas anodin. Il témoigne d’un refus, d’un rejet de ce qui n’a pas été dompté, asservi ou façonné par l’homme. La « bête sauvage » persiste d’ailleurs dans l’inconscient collectif – le loup du « Petit Chaperon rouge » l’illustre à point nommé. De même, le végétal sauvage, la « mauvaise herbe », continue en règle générale d’inspirer au jardinier une véritable répulsion. Et pourtant, ce sont ces « herbes folles » – l’expression est symptomatique d’une évolution des mentalités – qui fournissent aux oiseaux une bonne part de leur subsistance...

Si végétation et climat sont des facteurs essentiels pour le milieu que représente le jardin, deux paramètres écologiques ont aussi une influence déterminante : la taille du jardin et son degré d’intégration ou d’isolement.

Bien qu’elle ne détermine pas tout, la taille du jardin apparaît comme un paramètre non négligeable. S’il est exact qu’un grand jardin peu varié est moins riche, notamment en oiseaux, qu’un petit jardin à la diversité affirmée, on peut comprendre qu’un vaste jardin qui réunit divers « micro-milieux » recèle une plus grande richesse biologique. Toutefois, un jardin

de surface réduite en jouxtant un ou plusieurs autres bénéficie de cette proximité et présente davantage d’intérêt qu’un jardin étendu mais plus isolé.

Plus un jardin se trouve en relation avec d’autres jardins, ou, mieux encore, avec d’autres milieux, plus grande

Le jardin comme élément d’un « réseau vert ».

• À une époque où l’emprise de l’homme sur la nature et les paysages se fait chaque jour plus sensible, où les pratiques agricoles modernes entraînent leur lot d’inconvénients – sinon de dommages –pour la faune, les jardins apparaissent souvent comme des refuges pour la vie sauvage. Et ce d’autant plus qu’y sont respectées quelques règles de bon sens, surtout dans le choix des végétaux et en matière de non-utilisation de produits insecticides. Quand l’on sait que 60 % des Français possèdent un jardin, soit une surface totale supérieure au million d’hectares ou environ 2 % de la superficie de notre pays, on mesure toute l’importance d’une gestion de ces espaces compatible avec la préservation de la faune. Ces statistiques mettent en évidence la nécessité de percevoir chaque jardin non pas comme une entité isolée, biologiquement coupée de son environnement, mais bien comme l’élément d’un réseau. Chaque propriétaire de jardin peut ainsi, s’il le souhaite, apporter sa contribution à la préservation de la biodiversité : une merveilleuse opportunité !

est la variété des oiseaux que l’on peut s’attendre à y rencontrer. Les oiseaux ne se soucient nullement des limites des jardins qu’ils fréquentent. À leurs yeux, chacun d’eux ne représente que la pièce d’un puzzle bien plus étendu, et si le jardin est en contact direct avec la campagne environnante ou une zone boisée, la diversité des espèces contactée s’en trouve accrue dans des proportions parfois étonnantes.

La richesse biologique d’un jardin enclavé, situation courante en agglomération, dépend de son degré d’isolement. Les oiseaux, experts dans la façon d’utiliser au mieux les ressources qui s’offrent à eux, peuvent tirer parti de plusieurs jardins séparés les uns des autres. Ils tendent toutefois à privilégier ceux qui ne sont pas trop distants. En somme, il ne faut pas que l’effort – autrement dit la dépense énergétique – consenti pour

gagner un jardin soit supérieur au gain énergétique (sous forme de nourriture disponible) escompté de la visite du jardin en question.

Ajoutons que les relations entre jardins séparés se trouvent grandement facilitées pour les oiseaux lorsque existent entre eux des couloirs de végétation. C’est là un élément tout à fait capital que l’on s’efforce maintenant de mettre en œuvre notamment en milieu urbain ou périurbain (voir encadré). Les espèces favorisées par de tels corridors sont essentiellement les espèces arboricoles, celles qui trouvent leur nourriture en se déplaçant d’arbre en arbre, comme les mésanges, les roitelets, les grimpereaux ou les pics. En profitent également celles qui utilisent les arbres comme postes d’observation ou de chant, à la façon du merle, de la grive musicienne ou du serin cini.

La Promenade plantée favorise la circulation des oiseaux dans la ville, comme ici la « Coulée verte » à Paris.

Zoom sur la coulée verte

Les études menées en agglomération, et plus particulièrement en banlieue ou en ville, ont montré que la faculté des parcs et jardins à accueillir des oiseaux se trouve accrue dans d’importantes proportions si ces différents espaces verts sont mis en relation grâce à ce que les écologues appellent des « corridors verts ».

La version la plus simple de ces corridors est constituée d’arbres d’alignement (marronniers, platanes, tilleuls...) plantés le long des voies de circulation ; mieux encore, de bandes vertes qui associent arbres, arbustes, plates-bandes et pelouses, formant en quelque sorte des jardins linéaires.

Telle est, dans le 12e arrondissement de Paris, la « Coulée verte », encore appelée « Promenade plantée », qui, installée sur le sommet d’un ancien viaduc de chemin de fer, part de l’Opéra Bastille pour rejoindre le bois de Vincennes : une incitation pour les oiseaux de cet espace boisé à pénétrer dans Paris.

Mon jardin, mon oiseau ; à un jardin donné correspondent des oiseaux donnés...

Ces idées communément répandues résistent-elles au fait qu’un jardin n’est qu’un élément dans un réseau bien plus vaste ? La réalité ne serait-elle pas tout autre ?

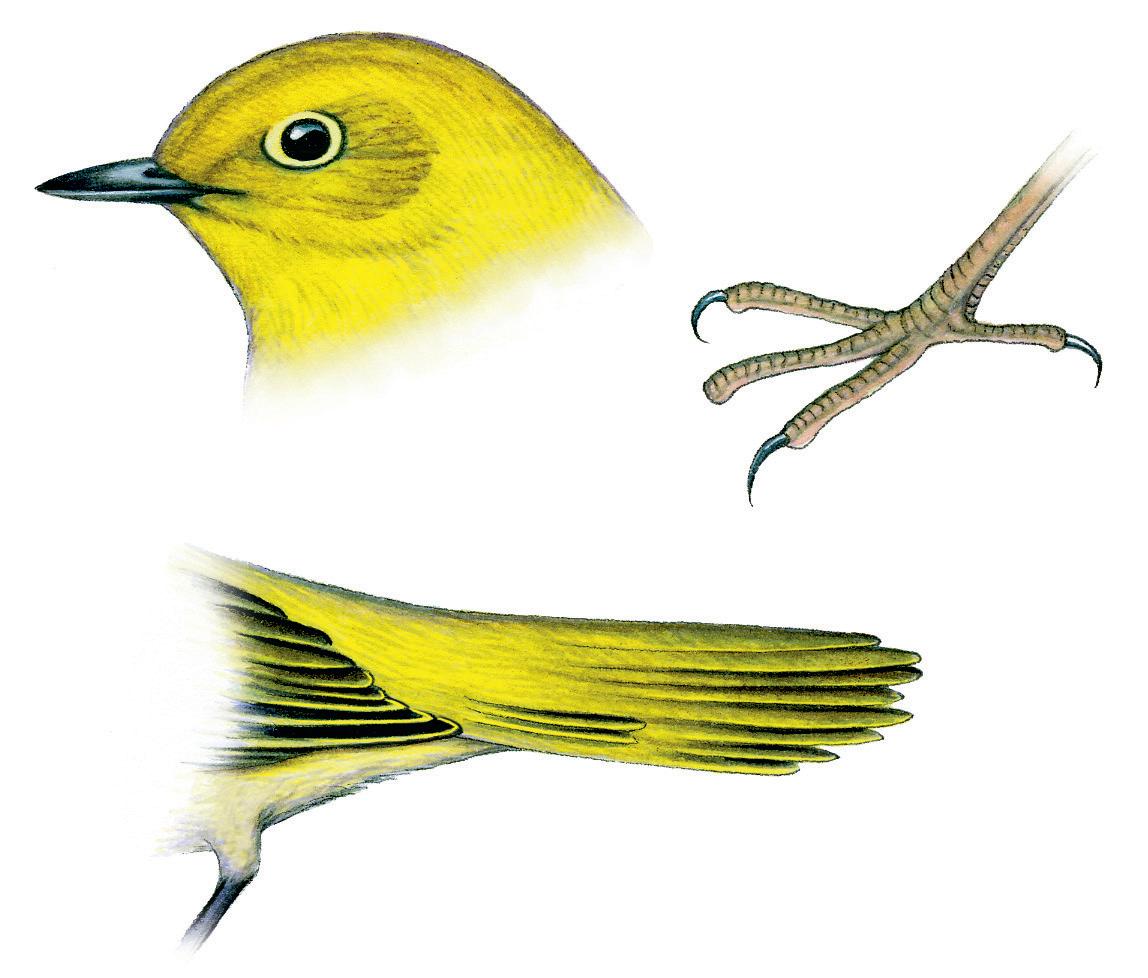

Quelques indices pour identifier un individu

Interruption du cercle oculaire

Ongle manquant

Tentatives d’individualisation

Au regard d’un observateur inattentif, rien ne ressemble plus à un oiseau qu’un autre oiseau. Une mésange charbonnière et sa congénère sont aussi semblables que deux gouttes d’eau, un merle et son voisin ne peuvent être différenciés. Cette similitude n’est pourtant qu’apparente ! Pour s’en persuader, il faut des jumelles

et une attention aiguisée. Dès qu’on détaille un oiseau afin de découvrir ses particularités, on les repère sans mal.

Le plumage peut aussi donner des indices mais qui ne sont pas durables puisque la mue entraîne le renouvellement périodique des plumes (une ou deux fois par an, généralement, selon les types de plumes). Ces dernières restent toutefois suffisamment longtemps en place (plusieurs mois, dans la norme) pour que l’on puisse s’y fier. Une plume abîmée, tordue, cassée ou de coloration inhabituelle constitue un élément parfait pour individualiser un oiseau au moins pendant quelque temps.

Les « parties nues » des oiseaux, autrement dit dépourvues de plumes, présentent des particularités remarquables : les pattes diversement colorées, certaines des scutelles qu’elles portent (petites plaques cornées semblables à des écailles) abîmées, plus ou moins manquantes ou décollées, un ou plusieurs ongles disparus, cassés ou, à l’inverse, trop longs. Le bec est également porteur de bien des indications notables : forme exacte de chacune des mandibules (notamment à leur extrémité), coloration précise (qui varie souvent avec l’âge), tache éventuelle ou petit défaut de conformation. Les cercles orbitaire et/ou oculaire peuvent aussi fournir des éléments d’individualisation par leur aspect (largeur et coloration) ou leurs éventuels défauts (certaines interruption(s) en particulier).

Autres détails

Enfin, des détails tels qu’un parasite (comme une tique) près du bec ou autour de l’œil, ou une petite zone déplumée peuvent être notés.

La combinaison de différents indices permet d’affiner l’individualisation qui n’en reste pas moins malaisée en raison de la mobilité des oiseaux et de la fréquente discrétion des marques. En outre, certaines espèces se prêtent mieux que d’autres à ce repérage, soit par leur plus grande taille, soit par leur propension à rester un moment en place, soit enfin parce que leurs marques et/ou couleurs présentent des caractéristiques fortes.

Quand vous aurez réussi à individualiser certains des oiseaux qui fréquentent votre jardin, vous découvrirez que ce ne sont pas nécessairement toujours les mêmes visiteurs : en clair, « votre » rougegorge n’est pas un oiseau unique... Ces changements d’individus s’expliquent de plusieurs façons, en fonction du temps et de l’espace.

Au fil de l’année, de nombreux oiseaux se déplacent. Cette constatation s’avère particulièrement fondée aux époques des migrations (printemps et

Amusez-vous à dresser la « carte d’identité » de certains oiseaux du jardin. Chaque fois que vous détaillez un oiseau, établissez sa fiche en notant ses caractéristiques. Vous pouvez même intégrer des photos (voir chapitre 7) et donner un nom à chaque oiseau individualisé (comme le font les spécialistes des cétacés ou des éléphants) : « plume blanche », « bec taché » ou « moins un ongle » donneront aux oiseaux ainsi nommés des allures de Sioux...

automne), mais aussi au cours de l’hiver et après la saison de nidification : entre la fin de celle-ci et le début de la migration, on note une période de nomadisme que les ornithologues appellent « erratisme ».

Par ailleurs, même installés territorialement, les oiseaux occupent l’espace de telle façon qu’un jardin peut être fréquenté par plusieurs oiseaux appartenant à la même espèce, et pas obligatoirement aux mêmes heures. Des conflits peuvent survenir (notamment en période de reproduction) ou, au contraire, une promiscuité plus ou moins marquée peut

Un oiseau aussi confiant peut être examiné dans le détail et reconnu par la suite.

cacher bien d’autres

• La présence de plusieurs oiseaux là où l’on n’en supposait qu’un ou deux a été mise en lumière par des chercheurs grâce à la pose de bagues colorées permettant la reconnaissance immédiate des individus. On a ainsi révélé qu’un jardin n’hébergeait pas moins de 8 accenteurs mouchets alors qu’à l’observation directe, on aurait estimé une population quatre fois inférieure !

constituer la règle. C’est aux mangeoires que, dans l’ensemble, cette tolérance apparaît le plus affirmée, en dépit de différends ponctuels.

Afin d’apparaître le plus accueillant possible pour les oiseaux, un jardin doit leur procurer ce qui motive une bonne part de leurs activités quotidiennes : la nourriture. Si, en outre, de l’eau y est à leur disposition, leur permettant de se baigner ou de boire, les meilleures conditions se trouvent réunies.

Des besoins vitaux

La plupart du temps, quand un oiseau fréquente un jardin, c’est qu’il y trouve de la nourriture ou espère en découvrir. Il peut aussi y chercher refuge, par exemple parce que le lieu offre l’abri d’un grand arbre ou d’une haie touffue, mais l’aspect alimentaire demeure néanmoins prépondérant.

Au cours d’une journée d’hiver, un oiseau peut consacrer près des deux tiers de sa période de veille, soit environ cinq heures, à la recherche de subsistance. Le reste du temps est dévolu à la toilette et à l’entretien du plumage, aux déplacements et au repos. En période de reproduction, si la quête de nourriture reste prenante, s’y ajoute celle du ravitaillement destiné aux jeunes : il est vrai que, sous nos latitudes, une journée de fin de printemps dure environ 16 heures. Cet emploi du temps montre à quel point le maintien de la balance énergétique s’avère important. Ainsi, d’évidence, plus la nourriture est disponible au jardin, plus le lieu est attractif pour les oiseaux.

On peut répartir schématiquement les oiseaux en trois catégories selon leur régime alimentaire :

- Les granivores : leur approvisionnement peut se ménager de trois manières : soit par la plantation de végétaux nourriciers, soit en accordant une (petite) place

Les fleurs, si elles ne sont pas coupées trop tôt, offrent bien des ressources aux granivores.

Les étourneaux sont très friands de pommes.

Un tel point d’eau sera le bienvenu, à condition qu’il n’y ait pas de chat aux alentours...

aux végétaux indigènes adventices que sont les « mauvaises herbes », soit encore en installant des mangeoires.

- Les frugivores : pour eux aussi, tout est question de plantation d’arbres, d’arbustes ou de plantes grimpantes.

- Les insectivores : dans leur cas, la modération dans l’utilisation d’insecticides, fussent-ils biologiques, est la garantie de leur offrir de quoi se mettre sous le bec.

À ces catégories principales s’ajoutent par exemple les consommateurs de vers que sont les merles ou les grives (également frugivores).

Trouver sa pitance dans un jardin, c’est bien ; y trouver de l’eau, c’est encore mieux. L’eau permet les bains favori-

sant l’entretien du plumage et, bien sûr, constitue une boisson bienvenue. Les insectivores se procurent en général dans leur nourriture l’essentiel de ce qu’il leur faut pour s’hydrater convenablement, mais les granivores doivent boire souvent, d’autant plus fréquemment que les aliments consommés sont pauvres en eau. Ainsi s’explique un apparent paradoxe : les oiseaux granivores ont un besoin d’eau accru l’hiver parce que les semences et graines ingurgitées au printemps sont molles, d’une teneur en eau élevée, alors qu’en hiver, elles ont séché. En outre, les granivores consomment également, à la belle saison, des éléments végétaux riches en eau.

Mille et une sources

Un ruisselet qui traverse le jardin... voilà une solution toute trouvée pour fournir de l’eau aux oiseaux. Sinon, le creusement d’une mare (une simple flaque peut

suffire..) ou la mise à disposition de récipients adaptés sont des stratégies à retenir (voir chapitre 5).

Même lorsque rien ne favorise la relation entre les oiseaux et l’eau, ils excellent à trouver le précieux liquide dont ils éprouvent un besoin vital. Sur les bâtiments, un chéneau retenant un fond d’eau ou une terrasse dont les dalles accueillent quelques flaques offrent autant de possibilités de se désaltérer. Dans le jardin, ce peuvent être les flaques ou les ornières d’une allée, un dessous de pot de fleurs, un moule en plastique oublié par un enfant sur le tas de sable, le creux situé sous la grille recevant l’arrosoir placé sous le robinet, etc. Les oiseaux s’avèrent habiles à boire les gouttes posées sur les feuilles ou perlant à leur bord, ou encore l’eau recueillie à certains endroits des plantes comme la petite vasque que forme le départ commun de plusieurs feuilles.

Accepter les oiseaux dans son jardin ou, mieux encore, les inciter à y passer ou à s’y installer ne peut se concevoir sans quelques précautions élémentaires. Il s’agit de ne pas les confronter à des dangers ni de les exposer à des pièges.

Oui, la liste des dangers auxquels se trouvent exposés les oiseaux dans un jardin est (trop) longue. Ces dangers peuvent être répartis en deux grandes catégories : ceux qui sont liés aux bâtiments donnant sur le jardin et ceux associés au jardin lui-même. En voici les principaux.

Les cavités

C’est un problème sérieux car très répandu. D’une façon générale, tout ce qui peut être considéré par un oiseau cavicole comme un orifice de cavité est susceptible d’être visité par lui. Dans le cas d’une cavité suffisamment spacieuse et dotée d’un fond, la visite ne pose pas de problèmes : une fois à l’intérieur, l’oiseau se retourne et sort comme il est entré.

Mais s’il s’agit d’un conduit de cheminée, d’une gouttière, d’un tube ou d’une canalisation quelconques, qu’il soit mésange, choucas ou chouette, l’oiseau s’y engage et soit y tombe, soit ne peut se retourner pour revenir en arrière, d’autant que ses ongles glissent sur une surface lisse. L’issue est presque à tout coup fatale, à

• Un cas particulier, assez cruel, est celui des oiseaux cavicoles, mésanges le plus souvent, qui commencent à nicher dans un parpaing troué alors que des travaux sont en cours et dont la nichée se trouve emmurée une fois que le mur reçoit son enduit...

moins que quelqu’un comprenne, grâce à ses cris ou ses grattements, qu’un oiseau obstrue le conduit de cheminée, et parvienne à le dégager. Une telle intervention ne se fait toutefois pas toujours sans dommage pour la victime...

De plus en plus fréquemment, les maisons sont dotées de larges fenêtres ou de baies vitrées et équipées de vitres réfléchissantes, dans un triple souci d’isola-

tion thermique (les rayons du soleil sont partiellement réfléchis), d’esthétique (le jardin s’y reflète) et de tranquillité (dans la journée, ces vitres dissimulent l’intérieur de la maison). Malheureusement, ces surfaces vitrées représentent autant de miroirs dans lesquels les oiseaux viennent donner la tête la première, pensant continuer leur vol vers les buissons ou le ciel. Au mieux, le choc se termine par une perte de connaissance plus ou moins longue, au pire, par la mort.

Cette infortunée effraie des clochers a été prise au piège d’un fil barbelé.

L’eau

Les grands récipients en plastique (de type poubelle collective) ou les tonneaux et autres baquets dans lesquels on recueille l’eau de pluie constituent des pièges potentiels pour tous les oiseaux qui cherchent à s’y abreuver. Les piscines sont également très dangereuses, pour les mêmes raisons.

Les fils et liens

Un fil (un fil de couture, par exemple) ou un simple lien en plastique de sac poubelle abandonnés au sol par mégarde peuvent facilement se transformer en véritables pièges, comparables aux lacets que l’on utilisait autrefois communément pour capturer les passereaux. Les oiseaux terrestres (merles, rougegorges, pinsons...) finissent souvent par s’y emberlificoter les pattes et, pire encore, par se prendre dans un buisson épineux, s’exposant ainsi à un sort peu enviable...

pesticides

La lutte contre les limaces ou les escargots, par exemple, conduit souvent à utiliser des produits hélicides dangereux pour nombre d’oiseaux (au premier rang desquels la grive musicienne) qui consomment ces mollusques ayant absorbé le poison. Ce risque vaut aussi pour les grains traités en vue de la destruction des rongeurs – normalement non destinés, il est vrai, à un usage à l’extérieur des locaux...

Quiconque aime les oiseaux ne peut que se montrer sensible au phénomène si spectaculaire des migrations. Deux fois par an, des millions d’oiseaux, des plus grands aux plus petits, se lancent sur les routes du ciel de jour comme de nuit. Ces déplacements, tantôt modestes, tantôt intercontinentaux, sont très exigeants pour les organismes. Il est important qu’ils soient ponctués de haltes réparatrices : les jardins peuvent devenir de tels jalons.

La lecture des fiches-espèces du chapitre 9, et plus particulièrement du paragraphe consacré aux périodes de présence des oiseaux, montre que la plupart des espèces (et pas uniquement les oiseaux des jardins) effectuent des déplacements migratoires. Que ces parcours soient à long rayon d’action ou beaucoup plus modérés, le fait est là : les oiseaux ont la bougeotte ! Ceux dont la population tout entière passe d’une zone de nidification à une zone d’hivernage sont nommés

En fin d’été, après avoir chassé au-dessus des jardins, les hirondelles se rassemblent.

grands migrateurs ou migrateurs vrais ; ceux dont seule une partie de la population migre (et le fait à des degrés divers) sont les migrateurs partiels – à l’échelle de l’espèce, les zones de nidification et celles d’hivernage peuvent se chevaucher partiellement.

• Avant d’entamer la migration, les passereaux doivent littéralement faire le plein d’énergie. Pour cela, au cours d’une phase initiale, ils se nourrissent activement (les spécialistes parlent d’hyperphagie). Les insectivores, par exemple, se gavent de baies sucrées, obtenant ainsi des dépôts graisseux notamment sous-cutanés qui entraînent jusqu’au doublement du poids de l’oiseau. Le but du processus est, très schématiquement, de constituer, à partir de graisse (lipides) ou de sucre (glucides), des réserves de graisse qui serviront au bon fonctionnement des muscles, singulièrement ceux des ailes –l’avantage étant que la graisse, contrairement aux glucides, peut être stockée par l’organisme sans nécessiter d’apport d’eau important. La graisse emmagasinée joue le rôle d’un carburant : si celui-ci vient à manquer, il faut en refaire provision, sous peine de voir le « moteur » s’arrêter de tourner...

Les migrateurs amenés à fréquenter les jardins sont dans leur grosse majorité des passereaux comme les fauvettes, les pouillots ou les pinsons. Les représentants d’autres groupes comprennent, à titre d’exemples, la tourterelle des bois ou le petit-duc scops. Typiquement, la migration d’un passereau se déroule de

Hirondelle de fenêtre

toute l’année été hiver passage

telle façon que l’oiseau puisse marquer des arrêts destinés au repos et à l’alimentation. Pour de nombreux passereaux, les déplacements se déroulent la nuit (de préférence durant sa première moitié). Après avoir volé de manière à couvrir une distance de l’ordre de plusieurs dizaines ou, parfois, quelques centaines de kilomètres, le voyageur interrompt sa progression et cherche à se poser, plus ou moins « au hasard ». Il se repose alors ou dort en attendant le lendemain. Au matin commence la quête de nourriture, indispensable pour reconstituer les réserves énergétiques entamées à des degrés divers durant le vol nocturne. Vient ensuite une nouvelle phase de repos en vue de l’éventuel vol nocturne suivant. Si les réserves énergétiques n’ont pas retrouvé un niveau acceptable, ou si tout simplement l’oiseau n’éprouve pas le besoin de repartir aussitôt, un ou plusieurs jours supplémentaires prolongent la halte.

Chez les oiseaux opérant leurs déplacements migratoires de jour, le déroulement du voyage est comparable pour l’essentiel, si ce n’est que la nuit est consacrée au repos, et la matinée à la migration. Précisons également que certaines espèces peuvent migrer de jour comme de nuit.

Cas d’un grand migrateur absent en hiver.

Zoom sur sur les passereaux

Globalement, à quelques exceptions près (chez nous, les corvidés, tels la corneille ou la pie et leurs cousins), les passereaux sont des oiseaux de petite taille, en général dotés d’un appareil phonateur évolué qui leur permet de chanter, parfois remarquablement comme certaines fauvettes ou le rossignol. Les Anglais appellent d’ailleurs les passereaux songbirds, oiseaux chanteurs. Parmi les passereaux classiques figurent le moineau, le pinson ou le rougegorge.

toute l’année été hiver passage

Cas d’un migrateur partiel avec déplacements plus ou moins importants.

Que ce soit en plaine ou en ville, le moindre jardin peut représenter pour un oiseau une possibilité de se mettre à l’abri dans une haie ou un arbre, de s’alimenter en capturant des insectes ou – à l’automne, surtout – en consommant des baies ou des fruits (sureau, pyracanthe, pommes tombées, etc.).

Une vaste plaine céréalière ou un grand espace urbanisé n’offrent quasiment pas d’opportunités aux migrateurs désireux de faire étape ou contraints d’interrompre leur parcours pour des raisons physiologiques (fatigue, épuisement des réserves énergétiques...) ou météorologiques (pluie, vent violent, brouillard...). En revanche, un jardin bien conçu peut avoir ce rôle accueillant.

On constate aisément à quel point un jardin conçu, au moins en partie, dans l’intérêt des oiseaux, parvient à en drainer davantage qu’un autre ne bénéficiant pas de cette conception. Y compris dans

les secteurs globalement plus accueillants que la ville ou la plaine (le bocage, par exemple, ou des zones plus ou moins boisées), où les jardins n’ont pas une fonction d’îlot préservé, d’oasis, leur valeur écologique subsiste, surtout s’ils sont menés avec une certaine volonté d’accueillir les oiseaux dans de bonnes conditions.

Outre les abris potentiels et la nourriture, les migrateurs en halte recherchent la tranquillité pour ne pas avoir à reprendre leur vol, surtout s’ils ont atteint un état

Une végétation touffue et étagée, propre à convenir à divers passereaux.

de grande fatigue. Dans ce domaine, des paramètres humains interviennent, que l’on peut examiner sommairement. Ils dépendent de la situation temporelle et des caractéristiques sociologiques des utilisateurs du jardin.

Dans bien des jardins, la semaine représente sans doute la période de tranquillité optimale. Le week-end, souvent, connaît une plus grande agitation. Cette opposition entre fin de semaine et semaine est valide dans la mesure où la période migratoire automnale ne concerne que peu les « grandes vacances », les premiers mouvements ne prenant place que vers

Comme la pleine campagne, les jardins réservent leur lot de dangers...

la fin août. Au printemps, les vacances de Pâques coïncident généralement avec la migration printanière, mais celle-ci est plus concentrée dans le temps, et les oiseaux (en outre moins nombreux qu’à l’automne en raison des pertes hivernales) stationnent moins volontiers et, quand ils le font, moins longtemps.

Quant à l’occupation humaine, un jardin détenu par des retraités apparaît en général plus calme qu’un autre fréquenté par des enfants en bas âge. De manière analogue, la présence ou l’absence de chiens ou de chats est à prendre en compte. On l’aura compris : plus le jar-

din est calme, mieux il remplira son rôle d’étape bienfaisante.

Ce thème, déjà abordé sur un plan général (voir encadré p. 15), démontre sa pertinence à propos de l’accueil des oiseaux migrateurs. Les efforts consentis par un détenteur de jardin peuvent lui paraître dérisoires, l’amenant même éventuellement à remettre en cause l’intérêt de la démarche entreprise. Ce serait là une erreur. Il convient en effet d’élargir sa vision des choses et de mesurer toutes les actions menées au niveau national.

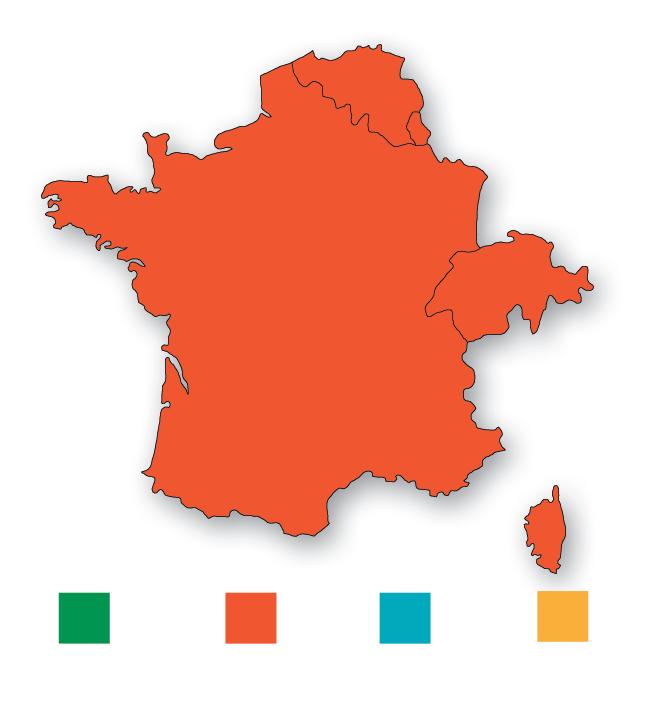

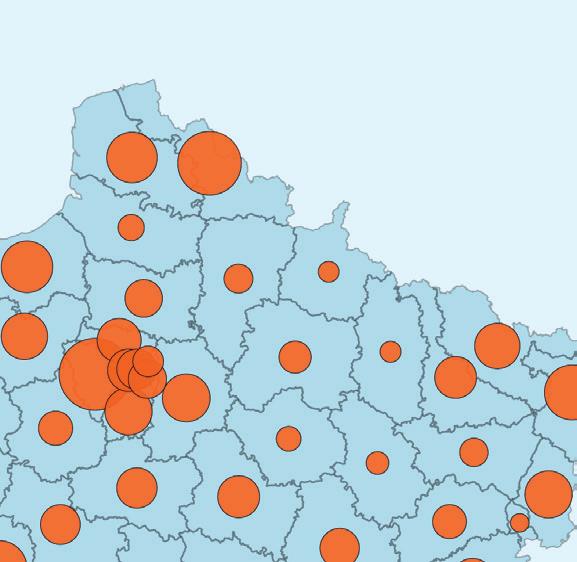

Il existe d’ores et déjà un réseau officiel placé sous l’égide de la Ligue pour la protection des oiseaux et, parallèlement à cet ensemble organisé, le réseau encore plus fourni de tous ceux qui, moins engagés dans une certaine forme de militantisme, considèrent toutefois leur jardin comme un morceau de nature et apprécient l’attraction qu’il exerce sur les oiseaux. Ce mouvement touche au total des dizaines de milliers de jardins représentant à eux tous une surface de plusieurs dizaines de milliers d’hectares. Certes, nous sommes encore loin de la situation prévalant en Grande-Bretagne, mais ce sont des débuts encourageants...

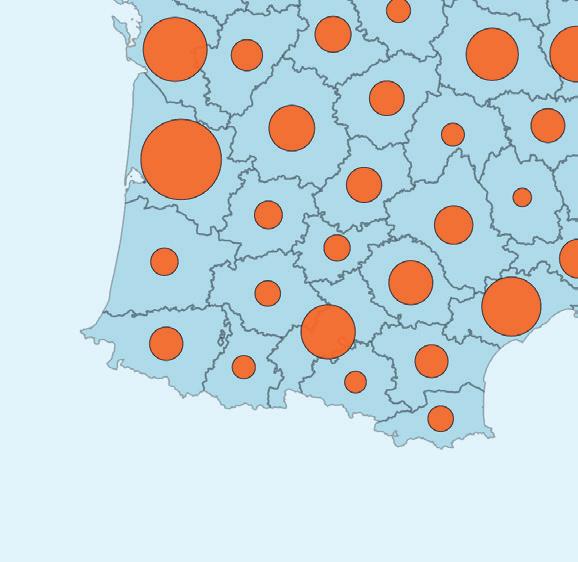

Répartition des REFUGES LPO sur le territoire français

À travers toute la France, les espaces inscrits en « Refuges LPO » ont pour vocation de préserver la biodiversité dans des parcs et jardins, où la nature trouvera les bonnes conditions pour se développer : arbres, haies, points d’eau, fleurs sauvages... Oiseaux, petits mammifères, insectes, amphibiens, espèces végétales… tous souffrent de la disparition de leurs habitats, de l’artificialisation des sols, des pollutions ou de destruction directe. Les Refuges LPO sont une réponse concrète à ce constat !

En proposant de maintenir les petits habitats, d’adopter des méthodes écologiques de jardinage et d’entretien tout en respectant les espèces sauvages, le programme Refuge LPO apporte conseils et connaissances pour mieux protéger la nature au pas de votre porte.

Depuis 1921, les Refuges LPO constituent un grand maillage de lieux préservés. Ce réseau compte plus de 55 000 Refuges représentant 66 000 hectares de nature protégée !

➜ Qu’est-ce qu’un Refuge LPO ?

Un Refuge LPO est un terrain privé (petit ou grand jardin, cour ou balcon…) ou public (parc, espace vert, sentier…) sur lequel le propriétaire ou gestionnaire s’engage à accueillir, protéger et favoriser la nature. Pour cela, il respecte la Charte des Refuges LPO et s’appuie sur les 15 gestes favorables à la biodiversité (plus d’infos sur www.lpo.fr/gestes-refuges).

➜ La Charte des Refuges LPO

En créant un Refuge LPO, je suis volontaire pour accueillir, protéger et favoriser la nature chez moi.

Pour cela, j’exclus la chasse et la pêche et je m’engage à :

• Créer les conditions propices à la vie du sol, de la faune et de la flore sauvages ;

• Préserver mon Refuge de toutes les pollutions ;

• Réduire mon impact sur l’environnement.

Pour rejoindre le premier réseau de jardins écologiques en France, rendez-vous sur : refuges.lpo.fr

Des millions de chanceux possèdent un jardin ou en ont la jouissance, mais bien des Français se contentent de jardinières sur un appui de fenêtre ou un balcon, à moins qu’ils ne disposent d’une terrasse. Qu’importe ! Même un tout petit espace en pleine ville peut devenir attractif pour certains oiseaux et offrir l’occasion de belles observations.

Selon des chiffres publiés par l’INSEE en avril 2017, la population urbaine française s’élève à près de 53 millions de personnes, soit 79 % de la population française. Le territoire urbain de la métropole compte près de 7 600 communes urbaines pour une superficie totale de 100 000 km2 (environ 18 % du territoire hexagonal).

Par ailleurs, si l’on dénombre en France environ 13 millions de jardiniers amateurs, on estime qu’au total ce sont 90 % des foyers – proportion tout à fait considérable ! –, soit 22,5 millions, qui disposent d’un espace de jardinage dépendant de leur lieu d’habitation principal, depuis le rebord de fenêtre jusqu’au véritable jardin en passant par tous les échelons. Le rapprochement des deux chiffres montre clairement que ces espaces qu’on pourrait appeler « microjardins » abondent. Quel intérêt les oiseaux peuvent-ils y trouver ?

Un simple balcon peut tenter les oiseaux, comme ce pigeon ramier nichant dans une jardinière.

Comme pour les jardins proprement dits, la surface des micro-jardins représente un paramètre déterminant. Ainsi, l’intérêt d’une terrasse bénéficiant d’une conception paysagère est évidemment supérieur à celui d’une simple jardinière. Pour autant, la réalité réserve des surprises, et l’on connaît des cas de jardinières hébergeant la nidification de pigeons ramiers – fréquents dans certaines agglomérations – ou de faucons crécerelles – fait occasionnel notamment constaté en Ile-de-France. Il demeure toutefois avéré que buissons et petits (ou grands) arbres offrent plus d’opportunités aux oiseaux qu’un simple pot de fleurs.

Soyons clairs : aucun oiseau ne s’intéressera à une jardinière plantée de géraniums ! Pour avoir des chances d’attirer les oiseaux, elles doivent leur offrir deux avantages essentiels : de la nourriture et des matériaux pour la construction ou l’aménagement du nid.

À moins qu’ils ne soient traités, les végétaux hébergent toujours quelques insectes. Les pucerons, par exemple, peuvent conduire une mésange bleue à s’intéresser à des plantes en pot. Un accenteur se faufilera peut-être sous la végétation d’un bac pour picorer de petits invertébrés ou de menues graines. Bien sûr, dans certains cas, l’attrait qu’exercent les fleurs sur quelques oiseaux comme les pigeons peut se traduire par la destruction plus ou moins dommageable

La notion de territoire urbain Il s’agit d’un « ensemble d’habitations, telles qu’aucune ne soit séparée de la plus proche de plus de 200 mètres et abritant au moins 2 000 habitants ».

• Les oiseaux repèrent avec une incroyable efficacité les pots et jardinières plus ou moins « squattés » par des plantes qui échappent à un arrachage impitoyable parce que le jardinier ne les a pas remarquées, ou qu’il a eu la paresse de les ôter, ou qu’enfin il a décidé de tolérer ces invitées au moins pour quelque temps...

Il s’agit par exemple de graminées, comme le pâturin annuel, ou de « mauvaises herbes » telles les séneçons ou les renouées. Ce sont là autant d’opportunités offertes aux oiseaux de grignoter des graines et de disposer de tiges, feuilles et autres fibres végétales pour bâtir leur nid.

de pétales : c’est par exemple le cas avec les bégonias ou les primevères. Les problèmes se posent aussi, éventuellement, à nouveau avec les pigeons dont le pigeon ramier, lorsque les plantes ne sont encore qu’à l’état de pousses ou de plantules.

Enfin, les oiseaux apprécient particulièrement les jardinières et pots de fleurs un peu « négligés » où parvient à s’installer, au moins provisoirement, une « flore clandestine ».

Ces espaces plus étendus (parfois beaucoup plus...) qu’une jardinière sont, on l’a dit, logiquement mieux à même de satisfaire les oiseaux. Notamment parce

que l’on peut y installer des buissons, des arbustes, voire des arbres, parfois de bonne taille. Les petits passereaux surtout, comme les moineaux, le merle, les mésanges ou le verdier, y trouvent alors refuge. Localement – surtout si la terrasse donne sur un espace vert –, de plus grands passereaux comme la pie, le geai ou la corneille peuvent aussi se présenter et prendre leurs habitudes. Outre les passereaux, ces lieux attirent essentiellement le pigeon ramier, dans les agglomérations où celui-ci a appris à vivre au contact de l’homme. Les oiseaux cités peuvent être encouragés à se reproduire sur place par la pose de nichoirs (moineaux, mésanges...) et, de même, être incités à la fidélité en hiver grâce à l’installation de mangeoires.

Le jardin évoque souvent dans notre esprit une image campagnarde : jardin de curé, jardin de village, jardin ouvert sur un paysage rural... Pourtant, on aurait tort de négliger les jardins des villes : ils ont un rôle important à jouer pour permettre ou favoriser la présence de nombreux êtres vivants, au premier rang desquels les insectes et les oiseaux.

Certaines agglomérations se trouvent mieux loties que d’autres en matière de jardins. Encore faut-il, en la matière, savoir interpréter les chiffres. Le terme « espaces verts », commode et donc fréquemment employé, masque une réalité disparate. Les statistiques prennent communément en compte de simples bandes engazonnées longeant un trottoir au même titre qu’un parc doté d’arbres centenaires, ou les cimetières (parfois arborés, il est vrai, dans d’importantes proportions) autant que les jardins à la complexité végétale poussée.

Aux jardins et parcs publics (voir pp. 34 à 37) viennent s’ajouter les jardins

privés. Dans cette dernière catégorie, les jardins suspendus ont tendance à « fleurir » sur un nombre croissant de toits.

L’ensemble de ces espaces verts, accessibles ou non au public, composent un réseau dont les oiseaux savent parfaitement tirer parti. Plus le maillage en est serré, plus les éléments qui le constituent se révèleront attractifs pour la faune en général et les oiseaux en particulier.

Quiconque s’est déjà rendu dans une ville du nord ou du centre de l’Europe –au Danemark, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas ou en Allemagne – n’a pu manquer de remarquer que les jardins, et gé-

néralement les espaces verts, y sont souvent non seulement bien présents mais qu’ils offrent couramment un aspect assez différent de ce que l’on observe chez nous. La composante naturelle s’y voit attribuer une place bien plus importante qu’en France où la volonté de parvenir à un résultat « propre » s’impose dans la majorité des cas. Si le résultat en apparaît, certes, assez désordonné, la nature et la biodiversité y trouvent leur compte, et le regard aussi lorsque la dimension naturelle est exploitée avec talent.

Parcs et jardins urbains sont soumis à des contraintes qui ne font pas l’affaire des oiseaux. Il n’est bien sûr pas question

de prétendre supprimer ces servitudes ni les mesures qu’elles entraînent, mais de comprendre leur incidence sur les oiseaux qui fréquentent ces espaces verts. En voici deux.

La pression humaine

Que ce soit dans les villes à fort intérêt touristique ou dans celles dont le nombre insuffisant d’espaces verts provoque des phénomènes de concentration, la présence humaine constitue un facteur

: le parc des Buttes-Chaumont.

négatif par rapport à l’avifaune. D’autant plus que la conception anglo-saxonne d’un accès libre aux pelouses s’applique plus largement en France aujourd’hui, privant les oiseaux – au moins une partie de la journée – d’espaces nourriciers : les merles ou les grives, par exemple, ne peuvent plus venir capturer les lombrics dont ils se nourrissent et nourrissent leurs jeunes au nid. À ces inconvénients s’ajoute parfois le non-respect des dispositions réglementaires et l’accès fréquent du public à des secteurs en théorie interdits comme les zones de buissons où, précisément, les oiseaux aiment à se réfugier et, pour certains, à installer leur nid.

Pour limiter les effets de la pression humaine, les défenseurs de la faune préconisent de définir dans tout espace vert une zone de tranquillité rigoureusement respectée permettant aux oiseaux de trouver un refuge.

La gestion des espaces verts

Les problèmes qu’elle peut poser ont trait, entre autres, à l’entretien et à la sécurité. Le souci, par exemple, de ne laisser sous les buissons aucune feuille morte

après l’automne et durant l’hiver prive les merles ou les rougegorges des invertébrés qui trouvent refuge dans cette litière végétale. Le phénomène est aggravé par l’utilisation de « souffleuses » thermiques qui, outre qu’elles polluent l’air et l’oreille (apparaissant décidément peu compatibles avec la notion d’économie d’énergie...), font vraiment le vide, chassant simultanément feuilles et invertébrés.

Autre difficulté : l’élagage des arbres « en vert », c’est-à-dire une fois que les feuilles ont poussé. Cette pratique qui tend à se généraliser – notamment pour assurer la rentabilité des entreprises soustraitantes en leur permettant de travailler toute l’année et non plus seulement en hiver –, représente un réel handicap pour les espèces nicheuses arboricoles, du merle au pigeon ramier en passant par le geai ou le verdier.

Dernier constat : les questions de sécurité et le principe de précaution conduisent à abattre des arbres « malades » ou à les élaguer sévèrement, privant ainsi les oiseaux cavicoles de leurs sites de nidification.

Le livre référence enrichi de chants et cris d’oiseaux !

Ce livre très complet permet de tout savoir sur les espèces d’oiseaux qui choisissent de s’installer sur notre territoire. Magnifiquement illustrées, notamment par les dessins de François Desbordes, les pages qui leur sont consacrées permettent de les identifier et de mieux connaître leur mode de vie.

C’est également un manuel pratique dans lequel vous pourrez puiser toutes les informations nécessaires pour installer un nichoir ou une mangeoire, mais également de nombreux conseils pour aménager au mieux votre jardin, afin d’y attirer les oiseaux et contribuer ainsi à leur protection.

● 66 espèces d’oiseaux avec leurs chants

● Des conseils pour les accueillir

● Le calendrier des oiseaux

● Identifier les plumes, les oeufs…