Cada vez son más y más preocupantes las noticias que, para el sector de la producción animal en general, y de la carne en particular, nos llegan desde las administraciones, los medios y los teóricos deseos de nuestra sociedad.

Parece que la carne se está convirtiendo en el gran enemigo de nuestra salud y la del planeta. Parece que sólo una reducción significativa de la producción de carne puede revertir todos los problemas de nuestro mundo. Parece que es, por tanto, de todo punto necesario reducir, controlar, reglamentar y condicionar hasta el infinito su producción y su consumo.

Ya no es sólo el bienestar de los animales, la inhumana crueldad con la que son engordados hasta la enfermedad, en condiciones brutales y con prácticas de manejo lesivas, intoxicados con antibióticos y asesinados con saña. Ahora también es nuestra salud la que peligra por el alto consumo de proteínas animales (al menos eso se opina desde algunas instancias de la Unión)

Hay que reducir la ingesta de proteína animal de forma importante. En España, tendríamos que reducir nuestra ingesta de proteínas de carne animal desde un 50% (para mejorar nuestro estado de salud) hasta el 70% (para reducir el impacto sobre la Tierra de esta producción).

EDITOR

GRUPO DE COMUNICACIÓN AGRINEWS S.L.

PUBLICIDAD

Anna Fernández Oller +34 609 14 50 18 af@agrinews.es

De esta cantidad se libran los productos de la pesca, los huevos, los productos lácteos, los insectos, y, como no, las carnes artificiales.

Ni que decir tiene que, si esto se lleva hasta las últimas consecuencias, el sector de la producción de carne en Europa está condenado, en el mejor de los casos, a una reducción dramática de su volumen, y por consiguiente, de su rentabilidad.

Evidentemente, de momento hablamos de una valoración científica de algunas instituciones de la Unión Europea, pero nuestra experiencia nos dice que no hay que dejar en saco roto las ideas que salen de estas instituciones, que a veces se demuestran luego incontrolables. Hará bien el sector en tomarse muy en serio estas recomendaciones y hacer oír su voz para generar, al menos, una opinión alternativa. Y cuanto antes se haga, supongo que mejor.

Luis Carrasco +34 605 09 05 13 lc@agrinews.es

DIRECCIÓN TÉCNICA

José Ignacio Barragán (aves)

David Solà-Oriol (porcinos)

Fernando Bacha (rumiantes)

COORDINACIÓN TÉCNICA

Facundo Apecetche

REDACCIÓN

Osmayra Cabrera

Daniela Morales

COLABORADORES

Juan Acedo-Rico (Consultor)

Joaquim Brufau (IRTA)

Lorena Castillejos (SNiBA)

Carlos De Blas (UPM)

Gonzalo Glez. Mateos (UPM)

Xavier Mora (Consultor)

Alfred Blanch (Consultor)

Alba Cerisuelo (CITA-IVIA)

Carlos Fernández (UPV)

ADMINISTRACIÓN

Mercè Soler

Tel: +34 93 115 44 15 info@grupoagrinews.com www.nutrinews.com

Precio de suscripción anual:

España 30 €

Extranjero 90 €

GRATUITA PARA FABRICANTES DE PIENSO, EMPRESAS DE CORRECTORES Y NUTRÓLOGOS

Depósito Legal Nutrinews B-17990-2015

Impreso - ISSN 2696-8053

Digital - ISSN 2696-8045

EDICIÓN TRIMESTRAL

La dirección de la revista no se hace responsable de las opiniones de los autores. Todos los derechos reservados. Imágenes: Dreamstime, Freepik, Adobe Stock.

Dr. Yauheni Shastak, Dr. Alvaro Gordillo, Rafael Crouzet BASF

15

Mucho más que un reemplazo de

Cómo funcionan realmente los fitogénicos: una nueva perspectiva para la nutrición animal

Ellen Hambrecht1 y Melchior de Bruin2

1Global Product Manager Phytogenics (Trouw Nutrition)

2Development & Deployment Manager (Trouw Nutrition)

El valor de una fitasa intrínsecamente termoestable con valores de matriz conservadores

Lode Nollet, MSC, PHD

Global Product Manager, Enzymes at Huvepharma

64

Dr. med. vet. Volker Wilke Instituto de Nutrición Animal, Universidad de Medicina Veterinaria de Hannover, Fundación

78

España: ¿es suficiente la nueva normativa sobre bienestar animal para acabar con el corte de colas?

Equipo técnico Phodé

84

Y frente a la Brachyspira hyodysenteriae ... LACTIGUARD HE

Equipo técnico Idena

88

Bioseguridad de ingredientes de origen animal: Cómo garantizar la ausencia del Virus de la Peste Porcina Africana (PPA) y otros virus

Equipo técnico Bioibérica

Efecto de un probiótico sobre la consistencia de las heces y la productividad en lechones destetados

Dr. Lydia Zeibich1 y Dr. Rubén Crespo Sancho2

1R & D Manager probiotics, Biochem Zusatzstoffe GmbH, Germany

2Technical Manager, Biochem Zusatzstoffe GmbH, Germany

98

desafío

Leticia Mur Palús Director de Nutrición de UVESA

114

Controlar el consumo residual de alimentos es mantener el equilibrio (Parte II)

Fernando Bacha Baz Nacoop, S.A.

Roopa K Reddy1 , Saravanakumar

Marimuthu1 , Suresh Subramanian1 , Gabriel Moyano2 y Prashanth D’Souza1

1Natural Remedies Private Limited, Veerasandra Industrial Area, Electronic, City (PO), Hosur Road, Bangalore - 560100, Karnataka, India; 2Laboratorios Maymo S.A., 08017, Barcelona, Spain.

112 Xantofilas naturales y sintéticas en la pigmentación de huevo líquido

El Grupo de Comunicación Agrinews quisiera resaltar y distinguir el notable empeño y apreciable aporte y colaboración de los autores de los artículos. El esfuerzo compartido hace posible que podamos ofrecer a nuestros lectores un contenido técnico de calidad. Reiteramos por tanto nuestro más sincero agradecimiento.

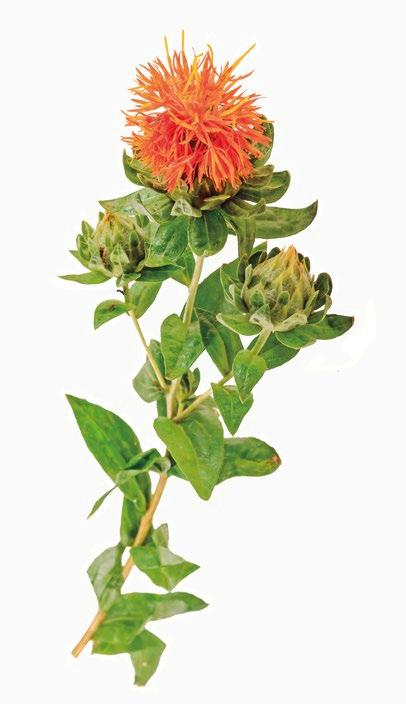

(CARTHAMUS TINCTORIUS)

Fernando Bacha, NACOOP S.AEl cártamo (Carthamus tinctorius L.) es un cultivo anual de semillas oleaginosas con origen en el Mediterráneo oriental, que generalmente se cultiva por semilla. Se utiliza por sus pigmentos (cartamina, pigmento rojo extractado de la flor), y por su aceite, que se utiliza tanto en alimentación como en cosmética. Las semillas de cártamo y sus coproductos, la harina, la torta o la cascarilla, se utilizan en la alimentación animal (Stanford et al., 2001). .

El cártamo se cultiva en áreas con temperaturas relativamente bajas (Koutroubas y Papadoska, 2005) y en las zonas áridas y semiáridas, debido a que es una planta muy resistente a la sequía. Es también moderadamente tolerante a la sal y puede producir cultivos rentables en suelos salinos (Kaya et al., 2003). Es una fuente fácilmente disponible de ácidos grasos poliinsaturados (PUFA), y la planta completa proporciona una base forrajera de buen valor nutritivo, cuando se cosecha en la etapa temprana de floración.

El “Catálogo de materias primas” (Reglamento (UE) N.º 68/2013) define la semilla entera, la harina parcialmente decorticada y la cáscara de cártamo, para alimentación animal, así como las declaraciones obligatorias para estos productos (Tabla 1).

2.15.1

2.15.2

Producto de la industria extractora de aceite obtenido por extracción de semillas de cártamo parcialmente decorticado

Proteína

El cártamo se cultiva principalmente por sus semillas, que se utilizan para hacer aceite, harina y torta (residuos de la obtención del aceite) para los mercados de alimentos y piensos. El aceite de cártamo es importante debido a su contenido de ácido linoleico.

El contenido de aceite y proteína aumentan hasta el día 30, y luego disminuyen ligeramente. Esta tendencia, es consecuencia del rápido aumento del volumen de las semillas a lo largo del tiempo, a la estabilización del contenido de aceite después de la finalización de la maduración de la semilla,

Rahamatalla et al. (1998) demostraron que la composición química de las semillas de cártamo cambiaba cuando se cosechaban en diferentes etapas de desarrollo (10, 20, 30 y 40 días después de la floración).

La disminución del contenido de PB durante la última etapa de desarrollo podría deberse a la utilizada para el crecimiento y desarrollo, y a las diferencias en el contenido de fibra bruta, lo que disminuye el contenido de PB de la semilla y de la harina.

Además, el rendimiento de la semilla puede variar considerablemente en función de la disponibilidad de agua, la precipitación, la humedad, la luz, la temperatura y la competencia de nutrientes.

En la Figura 1 se muestra un esquema general de extracción del aceite por solventes orgánicos.

Semillas crudas Limpieza de semillas Cascarilla

Semillas limpias Extracción por solvente

Harina libre de aceite

Recuperación del solvente

Solvente sucio

Solvente limpio

Figura 1. Extracción de aceite de cártamo por solventeTabla 2. Composición química (en materia seca) de la vinaza de remolacha y una vinaza genérica (diferentes orígenes) Materias primas Cascarilla

Como podemos ver en la Tabla 2 de composición química los valores energéticos de las tortas de extracción son relativamente bajos a pesar del elevado contenido en extracto etéreo (EE) (> de 9%), debido probablemente al alto contenido en lignina del cártamo.

En la Tabla 3 podemos ver un estudio comparativo de cuatro variedades analizadas por Mansouri et al 2018, que obtienen una media de 15.32% de lignina, mientras que la harina de soja 44 tiene un 0,4% y la Hª de girasol 28 tiene un 9,3%, seis puntos por debajo del cártamo.

Además habría que tener en cuenta que el cártamo analizado es torta y como vimos tiene 9 puntos de extracto etéreo, mientras que el girasol 28 es harina y tiene entre 1 y 2% de EE.

Los valores son medias de 9 muestras de cada una de las cuarto variedades de cártamo. Los ± son las desviaciones estándar. Las diferencias significativas (p<0,05) en la misma línea se indican con diferente letra (a - d). (F. Mansouri et al.: OCL 2018, 25(2), A202)

Los subproductos del cártamo (Carthamus tinctorius) son una materia prima atractiva para la alimentación animal por su disponibilidad y precio relativo Sin embargo, su alto contenido de fibra (>30%), la deficiencia de aminoácidos esenciales (Lisina, Metionina e Isoleucina) y la presencia de compuestos glucósido-fenólicos, han dificultado su uso en la alimentación de cerdos y prácticamente imposibilitado en avicultura.

Hay trabajos en la bibliografía que han mostrado que el tamaño de partícula (molienda), el uso de enzimas exógenas (fitasa y carbohidrasas) y el cálculo de las dietas con la aproximación de aminoácidos digestibles y energía neta, favorecen la mayor inclusión y beneficio por el uso de los subproductos del cártamo en la alimentación de los cerdos.

Como con cualquier otro ingrediente, la inclusión del cártamo en dietas para cerdos, estará limitada por sus características nutritivas, el valor del resto de la ración y su precio, siempre que las dietas se calculen con base en los aminoácidos digestibles y energía neta.

Por las características del ingrediente, será conveniente su inclusión en progresión paulatina en la secuencia de las fases de alimentación.

Según trabajos realizados en México (Perez, M.A. et al 2016) el cártamo se podría incluir en niveles hasta del 32% de la dieta en cerdos en cebo si se procesa adecuadamente y se asignan sus valores nutricionales con precisión.

El uso de aminoácidos sintéticos favorece la utilización de este tipo de materias primas.

Harina de cártamo (Alazor, falso azafrán) (Carthamus tinctorius) DESCÁRGALO EN PDF

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA

Productos Naturales como estrategia integral a la salud intestinal DESCÁRGALO EN PDF

La colina desempeña un papel importante en la nutrición animal. Cumple cuatro funciones vitales en el organismo (NRC, 1994; Leeson y Summers, 2001):

Formación de acetilcolina, necesaria para la transmisión de los impulsos nerviosos

Formar parte de fosfolípidos, componente estructural de la pared celular y del crecimiento óseo

Participar en el metabolismo de los ácidos grasos del hígado

Participar como un donador de grupos metilo en la formación de metionina a partir de homocisteína

Cinta Sol DVM, PhD, Gerente de Producto en Nuproxa Switzerland

Cinta Sol DVM, PhD, Gerente de Producto en Nuproxa Switzerland

Cuando las aves no reciben suficiente colina, la deficiencia se manifiesta por un menor crecimiento y desempeño reproductivo. Es muy probable que esto se relacione con la acumulación de lípidos en el hígado.

Otros efectos más evidentes son anomalías en el desarrollo tisular, como la deformación de hueso y cartílago.

La perosis (condrodistrofia) en pollos de engorde es el signo clásico de deficiencia de colina, la cual puede escalar a tendones dislocados.

Aunque las materias primas per se ya aportan cierta cantidad de colina a la dieta, la variabilidad entre materias primas e intra ciertas materias primas así como su biodisponibilidad, conlleva a que se suplemente de forma rutinaria en las dietas para evitar deficiencias.

La fuente más común de colina en alimentación animal es el cloruro de

En general, los residuos son menores cuanto mayor es la calidad del producto. Además, la utilización de cloruro de colina suele representar otros inconvenientes relacionados con el manejo que detallamos a continuación:

HIGROSCOPICIDAD Y CORROSIVIDAD: Uno de los problemas más importantes y a la vez más comunes del uso del cloruro de colina es la higroscopicidad de los productos polvo y la corrosividad de los productos líquidos.

Debido a estas dificultades de manejo, muchos fabricantes de premezclas vitamínicas ya no incluyen cloruro de colina en sus fórmulas para evitar la degradación de las vitaminas, pero también para evitar la formación de grumos y compactaciones de producto debido a la higroscopicidad del producto.

EXCESIVA INGESTA DE CLORO: Se debe tener en cuenta el aporte de cloruro del cloruro de colina a la hora de formular las dietas debido a que algunos trastornos metabólicos están relacionados con el exceso de cloruro en las dietas de los animales domésticos, como la acidosis metabólica, la discondroplasia tibial y el síndrome ascítico.

DEGRADACIÓN DE VITAMINAS Y PIGMENTOS: Las vitaminas tienen valores de estabilidad muy variables según las condiciones de almacenamiento y pueden variar aún más en función de las condiciones ambientales, especialmente la temperatura, la humedad y la exposición a la luz, y demás ingredientes de la premezcla, entre otros factores.

Algunos autores han estudiado el efecto del cloruro de colina sobre la estabilidad de las vitaminas. Whitehead (2002) obtuvo una pérdida de vitaminas de entre el 2 y el 38% mensual en una premezcla con cloruro de colina durante 6 meses.

La contribución negativa del cloruro de colina sobre el Cl- total y el equilibrio electrolítico se ve magnificada por otros ingredientes ricos en cloruro, como el HCl de lisina Lisina-HCl y la sal común, lo que lleva a los nutricionistas a sustituir parte de la sal común por bicarbonato sódico para cumplir los niveles de sodio

o a añadir carbonato potásico para contrarrestar el exceso de cloruro, aumentando en ambos casos los costes de la dieta.

DOSIFICACIÓN: El cloruro de colina puede encontrarse en los mercados en diferentes concentraciones, siendo las más habituales del 50 y 60% en polvo y del 75% en líquido.

Importante: estos son los porcentajes de concentración de cloruro de colina en el producto, y no el contenido de colina pura.

Teniendo en cuenta los pesos moleculares, aproximadamente el 25% del CC no es colina pura sino contenido de cloruro. Así pues, debemos descontar el 25% de la concentración para calcular la satisfacción de las exigencias nutricionales.

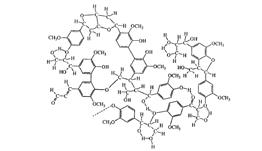

Actualmente existen las formas naturales de colina a base de productos poliherbales, como el NATU-B4 ™ que pueden reemplazar al 100% el cloruro de colina con muchas ventajas con respecto a su uso en alimentación animal.

Los productos poliherbales no son higroscópicos y por lo tanto no reaccionan con ningún ingrediente de las premezclas o alimentos.

La colina se encuentra en forma de fosfatidilcolina, forma orgánica esterificada de la colina térmicamente estable, tolerando temperaturas de peletización y extrusión, sin perder de efectividad y sin ser transformada por la microbiota intestinal en productos indeseables.

No tiene cloro en su composición, lo que es una ventaja para el balance electrolítico de las dietas y ahorra costes de formulación.

GENERACIÓN DE TRIMETILAMINA: Además del contenido de TMA comúnmente presente en el producto, es importante señalar que la TMA también se forma a lo largo del tracto gastrointestinal a través de la fermentación del cloruro de colina por la microbiota, amplificando la cantidad de TMA a la que están expuestos los animales suplementados.

Los estudios demuestran que hasta 2/3 de la cantidad de CC suministrada en una dieta puede perderse en forma de TMA antes de su absorción, lo que reduce la eficacia de la suplementación y genera una toxicidad potencial para los animales domésticos. Esta pérdida importante es una de las razones por las que las dosis de Cloruro de Colina tienen que ser relativamente altas unido a la baja concentración efectiva de colina para satisfacer los requerimientos.

Al contener el metabolito activo de la colina –fosfatidilcolina – puede ser usada con niveles mucho más bajos de inclusión.

Una de las ventajas de los compuestos naturales es la mayor concentración en diferentes sustancias activas, lo que permite un nivel de inclusión/dosificación más baja comparado con la colina sintética.

Son productos que no dependen directamente de las fluctuaciones del precio del petróleo.

Al ser productos que están en su estado natural, habiendo sido únicamente secados, triturados y mezclados, sin utilizar ningún tipo de producto químico en su fabricación, pueden ser usados en ganadería ecológica.

Vemos que los productos poliherbales son una buena alternativa al cloruro de colina sintético, pero, no todos los poliherbales son iguales, hay que tener en cuenta la calidad de estos productos, y para ello nos fijaremos en:

Comprobación del mecanismo de acción del producto

Viabilidad económica

Estudios cientí cos de calidad publicados con dicho producto en la especie

Certi cados y controles de calidad del producto

Con Natu-B4™ tenemos la oportunidad de no solo ser un reemplazo del cloruro de colina 100% natural, sino que gracias a estudios de nutrigenómica y transcriptómica, Natu-B4™ es uno de los primeros productos poliherbales en tener su modo de acción científicamente probado demostrando que:

Es seguro, estable y fácil de manejar en premezclas y alimentos

Mejora de los parámetros zootécnicos con dosis efectivas por especie

Higienización de los productos para garantizar la inocuidad microbiológica

Asesoramiento por un servicio técnico especializado

Activa el metabolismo lipídico, gracias a la activación de ciertas enzimas del metabolismo energético

Disminuye la acumulación de grasa en la canal y mejora la deposición de carne magra en la canal

Por lo tanto, hemos visto cómo entre las alternativas al Cloruro de Colina, los productos poliherbales, principalmente Natu-B4™, además de suplir todas las funciones que hace el cloruro de colina, tiene un manejo mucho más sencillo y es más amigable con el medio ambiente que el cloruro de colina (derivado del petróleo).

Además, tiene un coste de inclusión más bajo y estable, ya que no dependen directamente de las fluctuaciones en el precio del petróleo y sus derivados.

Mucho más que un reemplazo de colina

DESCÁRGALO EN PDF

Abdelhacib Kihal

DVM, MSc, PhD en Producción Animal Departamento de Ciencia Animal y Alimentaria, Universitat Autònoma de Barcelona, España

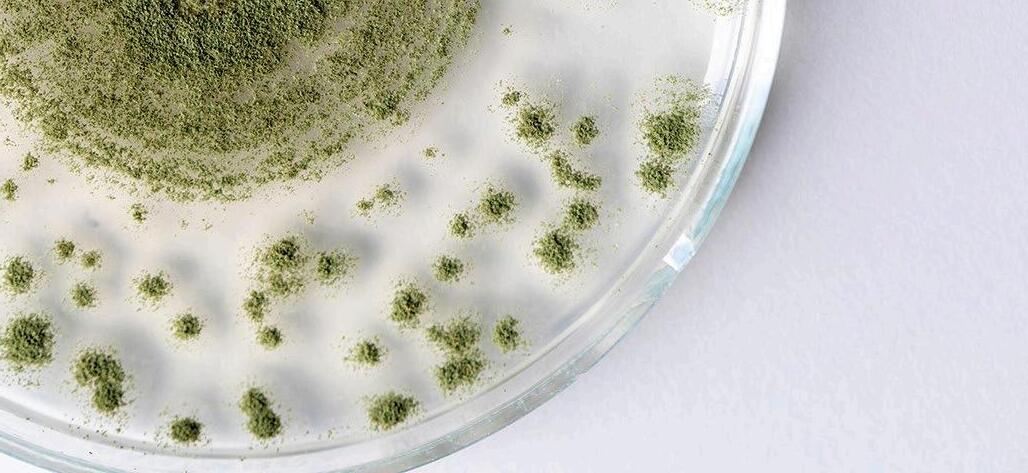

Las micotoxinas representan un desafío importante para la producción animal, estando su prevalencia en las materias primas o piensos sujeta a variaciones relacionadas con cambios en las condiciones climáticas.

Por ejemplo, las sequías o años con alta pluviometría afectan el tipo de hongos que proliferan en ciertas regiones (Moretti et al., 2019).

Existen diferentes métodos para controlar el impacto de las micotoxinas en la producción animal, desde el control de su presencia en las materias primas durante la precosecha y postcosecha, hasta la detoxificación de los animales expuestos a ellas a través de dietas contaminadas.

La utilización de adsorbentes de micotoxinas (ADS) está ampliamente estrategia eficaz

micotoxinas en animales contaminados

Los adsorbentes de micotoxinas son activos en el tracto gastrointestinal de los animales, fijándose las micotoxinas a la matriz del adsorbente mediante diferentes interacciones fisicoquímicas.

Existen diferentes tipos de adsorbentes, siendo los más comunes las arcillas, el carbón activado (CA) y la pared celular de levadura (LEV), cuyo espacio interlaminar, los poros y los β-glucanos representan sus factores de adsorción clave, respectivamente (Jouany, 2007)

Principales adsorbentes de micotoxinas

Para determinar la eficacia de los adsorbentes de micotoxinas se recurre, principalmente, a pruebas in vitro que permiten la evaluación de un amplio número de adsorbentes y micotoxinas con la ventaja de ser pruebas rápidas y económicas en comparación con las pruebas in vivo.

Sin embargo, existen muchas variantes de las pruebas in vitro que se han desarrollado al cabo de años intentando simular los procesos del tracto gastrointestinal de los animales.

El problema de estos métodos es la alta variabilidad de los resultados de adsorción de micotoxinas.

Determinar la capacidad de adsorción de micotoxinas en pruebas in vivo es imprescindible para demostrar la eficacia real del producto.

Al contrario que las pruebas in vitro, las pruebas in vivo replican las condiciones del campo y la respuesta del animal al suplemento de los adsorbentes en presencia de micotoxinas en las dietas.

Estos protocolos varían en complejidad, desde una prueba simple con agua destilada e incubación a temperatura ambiente (Lemke et al., 2001) hasta métodos más complejos que simulan los procesos del tracto gastrointestinal de los animales utilizando diferentes pH e incluyendo enzimas gastrointestinales, o utilizando jugo gástrico como medio de incubación (Avantaggiato et al., 2004; Gallo y Masoero, 2010).

Desafortunadamente, esta diversidad de protocolos experimentales ha resultado en una alta variabilidad en los resultados de la capacidad de adsorción de los adsorbentes (Kihal et al., 2022).

Para arrojar más luz sobre la concordancia de resultados de estudios in vitro e in vivo, se llevó a cabo un estudio de metaanálisis en red sobre datos publicados en la literatura de estudios que hayan evaluado la eficacia de diferentes adsorbentes para reducir la concentración de aflatoxina M1 (AFM1) y su transferencia del alimento a la leche después de

Precision,

Butirato sódico, integrado en un recubrimiento especial, diseñado para proporcionar butirato en las áreas críticas a lo largo del tracto gastro intestinal, para proporcionar un desarrollo óptimo y funcional del tracto digestivo, una composición equilbrada de la flora intestinal y un rendimiento animal mejorado.

El hallazgo clave de este estudio fue que la eficacia de las diferentes fuentes de adsorbentes [carbón activado (CA), bentonita, aluminosilicatos (HSCAS), pared celular de levaduras (LEV) y una mezcla de adsorbentes (MIX)] redujo significativamente el porcentaje de AFM1 en la leche en comparación con el control.

Estos resultados confirman la eficacia de los adsorbentes para adsorber aflatoxinas a partir de ensayos in vitro, aunque el porcentaje de adsorción in vivo fue menor. Además, el porcentaje de reducción entre diferentes adsorbentes in vivo no fue diferente, lo que demuestra un efecto similar entre los diferentes adsorbentes.

Es importante señalar que el número de estudios in vivo fue inferior al número de estudios in vitro incluidos en este metaanálisis (28 frente a 68 artículos).

Esta diferencia puede tener un efecto sobre la variabilidad de los resultados que conducen a una alta variabilidad entre las comparaciones de tratamientos.

Los estudios in vivo, a diferencia de las pruebas in vitro, son complicados, costosos y difíciles de aplicar:

Requieren la aplicación de protocolos de bioseguridad para manipular micotoxinas a nivel de granja.

Las instalaciones requeridas no están disponibles en la mayoría de los centros de investigación.

Además, al igual que en las pruebas in vitro, los estudios in vivo se deben realizar bajo condiciones experimentales para evitar resultados engañosos.

Definir la dosis de adsorbente: micotoxina es un problema común en estudios in vitro e in vivo, ya que trabajar con las proporciones inadecuadas puede favorecer o desfavorecer los resultados de adsorción de la micotoxina.

La forma de contaminar el alimento en los trabajos experimentales también es un factor clave en la evaluación de la capacidad de adsorción.

Por ejemplo, la suplementación de alimentos naturalmente contaminados puede afectar los resultados en comparación con la suplementación de AFB1 pura directamente en el rumen de la vaca.

Esto se debe a que el alimento naturalmente contaminado puede contener diferentes tipos de aflatoxinas (AFB1, AFB2, AFG1 o AFG2) u otras micotoxinas, dando como resultado fenómenos de sinergia o de competencia por la unión al adsorbente testado.

La materia prima utilizada para el desarrollo del hongo es muy importante, ya que los hongos utilizan los nutrientes del grano contaminado para su crecimiento y usar diferentes tipos de granos también puede afectar el desarrollo del hongo y la producción de micotoxinas.

Aun así, los experimentos in vivo son el mejor método para probar la eficacia de los adsorbentes y permiten tener una comprensión más profunda del funcionamiento de los productos en los animales

El trabajo revisión de los resultados de los estudios in vitro e in vivo de los adsorbentes (Kihal et al., 2023) permitió confirmar que su capacidad de adsorción de aflatoxinas in vitro fue similar a los experimentos in vivo donde diferentes adsorbentes (carbón activado, bentonita y HSCAS) disminuyeron con éxito la concentración de AFM1 en leche en un rango de 26-45%.

En cambio, la LEV mostró la capacidad de adsorción más baja en las pruebas in vitro, lo que concuerda con las pruebas in vivo en la que la fue el adsorbente menos eficaz para reducir la transferencia de AFM1 en leche.

Cabe reseñar que el uso de los adsorbentes in vivo resultó en una menor capacidad de adsorción en comparación con los resultados in vitro, con una disminución de más del 50% para el CA, la bentonita y la LEV, y una disminución del 67% para HSCAS.

A este respecto, se sugiere que, bajo las condiciones in vivo, el contenido del tracto gastrointestinal (enzimas, nutrientes, bacterias) interfiere y compite con las micotoxinas por los sitios de adsorción de los adsorbentes, lo que conduce a una disminución de la capacidad general, lo que contrasta con las condiciones in vitro donde los medios de incubación contienen menos moléculas orgánicas.

Estudios recientes en nuestro laboratorio han demostrado que la capacidad de adsorción de los adsorbentes de micotoxinas se ve afectada por:

El tipo de adsorbente

La micotoxina

Las características del medio de incubación

(Kihal et al., 2022)

Además, esta capacidad podría verse alterada por la interacción de nutrientes presentes en el mismo ambiente con micotoxinas, tanto in vivo como in vitro

El mecanismo de adsorción de los adsorbentes no es selectivo para unirse solamente a micotoxinas, sino que también pueden adsorber otras moléculas presentes en el tracto gastrointestinal del animal, como los nutrientes.

Esta capacidad de unirse a nutrientes se atribuye a las similitudes fisicoquímicas de algunos nutrientes con las micotoxinas que permiten su interacción.

26-45% ¿CUÁL ES EL POTENCIAL DE LOS ADSORBENTES DE MICOTOXINAS DE INTERFERIR CON LA ADSORCIÓN DE OTROS NUTRIENTES Y CUÁL ES LA MEJOR HERRAMIENTA PARA COMPROBARLO, IN VITRO O IN VIVO?

Los β-mananos son compuestos anti-nutricionales. No pueden descomponerse en el intestino y restan valor nutritivo al pienso, en lugar de añadirlo.

La inmunidad innata de los animales reconoce a los β-mananos como patógenos y por ello desencadena una respuesta para protegerse en contra de la amenaza percibida.

Esta respuesta inmunitaria innecesaria pero natural:

1. usa energía

Los β-mananos inducen una respuesta inmunitaria inducida por el alimento (RIIA):

2. causa inflamación

3. afecta negativamente a la integridad intestinal

4. reduce la absorción de nutrientes

5. afecta negativamente al metabolismo

Los animales necesitan ser alimentados de más para compensar estas pérdidas. Incluso pequeñas cantidades de β-mananos (0,2%) desencadenan esta respuesta

Los costes innecesarios para compensar los efectos de los β-mananos podrían ser:

No puedes evitar los efectos negativos de los β-mananos Los β-mananos se encuentran en muchas materias primas vegetales:

Los β-mananos son resistentes a los procedimientos habituales de procesamiento de alimentos, como la granulación y la extrusión.

• EQUILIBRA LA MICROBIOTA INTESTINAL

• POTENCIA EL SISTEMA INMUNE

• PROPORCIONA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE

ÁCIDOS ORGÁNICOS

OPTIMIZA EL RENDIMIENTO PRODUCTIVO

FACILITA EL MANEJO EN FÁBRICA

Nuestra exclusiva tecnología de microencapsulación garantiza la liberación gradual de los principios bioactivos a lo largo del tracto intestinal.

MEJORA EL RETORNO ECONÓMICO

La capacidad de los adsorbentes para adsorber nutrientes se ha estudiado utilizando modelos in vitro.

Kihal et al. (2020; 2021) estudiaron la interacción de seis diferentes adsorbentes con aminoácidos y vitaminas.

Los autores señalaron un rango de adsorción del 27-37% para aminoácidos, del 25-58% para vitaminas hidrosolubles y del 10-29% para vitaminas liposolubles.

Vekiru et al. (2007) también observaron que el CA adsorbía una gran proporción de vitamina B8 (78%) y B12 (99%), mientras que la bentonita tenía menor adsorción de vitamina B12 (47%).

Barrientos-Velázquez et al. (2016) reportaron que la bentonita absorbió el 34% de la vitamina B1 y que, paralelamente, la adsorción de aflatoxinas se redujo en un 34%, lo que indica una competencia directa de otros nutrientes por los sitios de adsorción.

Mortland et al. (1983) reportaron que la esméctica tiene capacidad de adsorber vitamina B2 (50%).

También se ha observado que la bentonita y la montmorillonita adsorben proteínas en un modelo in vitro (Ralla et al., 2010; Barrientos-Velázquez et al., 2016).

La capacidad de los adsorbentes para adsorber minerales también fue investigada in vitro por Tomasevic- Canovic et al. (2001) que observaron una alta capacidad de la bentonita para adsorber cobre (56%) y cobalto (73%), mientras que la adsorción de zinc (12%) y manganeso (12%) fue relativamente baja.

En cambio, las vitaminas A, D, B3, B5 y B8, y los aminoácidos, triptófano y fenilalanina, no fueron adsorbidos por la bentonita y la zeolita (TomasevicCanovic et al., 2001; Vekiru et al., 2007; Kihal et al., 2020).

Estos resultados se atribuyeron principalmente a las propiedades fisicoquímicas de cada nutriente.

La capacidad de adsorción de las vitaminas hidrosolubles fue mayor debido a su bajo peso molecular y a la presencia de más de un grupo hidroxilo o carbonilo que asegura una adsorción estable con los adsorbentes.

La adsorción de vitamina D fue menor debido al mayor peso molecular y la presencia de diferentes ramificaciones que impiden su entrada en los sitios de adsorción del adsorbente.

MAYOR ADSORCIÓN

Bajo peso molecular

Grupos hidroxilo o carbonilo

A pesar de estos resultados, existen problemas técnicos a la hora de aplicar estos métodos en algunos nutrientes, ya que algunos de ellos son sensibles a factores ambientales y pueden sufrir alteraciones durante la incubación.

Kihal et al. (2021) observaron que la vitamina A desaparecía del medio de incubación a las 4 horas de incubación lo que no permite su valoración, mientras que las vitaminas D y E fueron más estables durante la cinética de degradación y mostraron más del 90% de estabilidad.

MENOR ADSORCIÓN

Alto peso molecular

Ramificaciones que impiden accesi a sitios de adsorción

15 μl/ml de vitaminas A, D y E

2 ml de medio de incubación

Subir el pH

Añadir 80 μl del segundo buffer

Díaz et al. (2004) señalaron que los resultados de las pruebas in vitro no deben considerarse como resultados finales y sugirieron que se deben realizar estudios in vivo para tener resultados más fiables.

Final del experimento

Tiempo, h

Toma de muestras para cada vitamina

Estabilidad de vitaminas liposolubles durante la cinética de degradación

DE INCUBACIÓN

La biodisponibilidad de los nutrientes en presencia de adsorbentes de micotoxinas también se ha estudiado in vivo.

Briggs y Fox (1956) observaron que la suplementación de las dietas de los pollos con 2-3% de bentonita resultaba en una deficiencia de vitamina A.

El contenido de zinc también disminuyó en los huesos de pollos después de que se suplementaron con HSCAS del 0,5 al 1% de la dieta (Chung et al., 1989).

En cambio, Afriyie-Gyawu (2004) y Pimpukdee et al. (2004) observaron que la inclusión de 0,5% de bentonita no afectaba la concentración de vitamina A en el hígado y Chung et al. (1989) encontraron que la inclusión de HSCAS no afectaba a la biodisponibilidad de vitamina A, vitamina B2 y manganeso en pollitos.

Sulzberger et al. (2016) y Kihal et al. (2022), tras suplementar vacas lecheras con 1,2 y 2% de montmorillonita en la dieta de vacas lecheras, tampoco observaron cambios en la concentración plasmática de vitaminas A, D, E, B1 y B6.

Maki et al. (2016) suplementaron HSCAS a vacas lecheras al 1,2% de la materia seca de la dieta y no observaron efectos negativos en la biodisponibilidad de las vitaminas A y B2 en la leche.

Estos resultados podrían sugerir que las pruebas in vitro no son del todo fiables y debemos ser muy conservadores cuando nos referimos a tales resultados.

Además de los factores que limitan la interacción específica entre los adsorbentes y las micotoxinas, el mecanismo de adsorción de los adsorbentes es saturable y depende del número de sitios de adsorción disponibles para las micotoxinas en la matriz.

Por esta razón, la proporción de adsorbente:micotoxina es un factor esencial de las pruebas in vitro donde la capacidad de adsorción y puede manipularse fácilmente:

Concentración alta de adsorbente y Concentración baja de micotoxinas: la incubación de una concentración alta de adsorbente con una concentración baja de micotoxinas conducirá a una mayor capacidad de adsorción de los adsorbentes probados porque hay más sitios de adsorción disponibles que micotoxinas presentes en el medio.

Concentración baja de adsorbente y Concentración alta de micotoxinas: la incubación de una dosis baja de adsorbente con una dosis alta de micotoxinas conducirá a una menor capacidad de adsorción debido a la saturación de los sitios de adsorción disponibles en los adsorbentes.

(Sulzberger et al., 2017)

Utilizando los datos seleccionados para el análisis de la eficacia de los adsorbentes in vitro, las proporciones de adsorbente:micotoxina utilizados en las técnicas actuales dieron como resultado un rango muy amplio de proporciones independientemente del tipo de micotoxina o adsorbente (1:0,00007 a μg, Tabla 1).

Los animales de alto rendimiento como las cerdas, las gallinas ponedoras y las vacas lecheras, entre otros, se enfrentan a muchos factores de estrés, que pueden conducir a la inflamación crónica. A su vez, esto reduce la productividad y aumenta la huella ambiental. PhytriCare® IM es una mezcla de extractos de plantas cuidadosamente seleccionados con un contenido mínimo de 10% de flavonoides, diseñado para aliviar la inflamación. Gracias a estudios científicos hemos identificado los flavonoides adecuados que tienen efectos antiinflamatorios y son lo suficientemente pequeños como para ser digeridos y absorbidos fácilmente.

Sciencing the global food challenge. | evonik.com/phytricare

1CA: carbón activado; HSCAS = aluminosilicatos de sodio y calcio hidratados; MMT = montmorillonita, LEV = pared celular de levaduras.

2AFB1

Será relevante establecer una proporción estandarizada de adsorbente:micotoxina que deben utilizarse en las pruebas in vitro a fin de realizar comparaciones justas.

Las dosis recomendadas actualmente de adsorbente están establecidas generalmente por las empresas comercializadoras de los adsorbentes que realizan pruebas in vitro utilizando diferentes dosis de inclusión de adsorbentes.

La EFSA (2017) considera que los adsorbentes son seguros y establecen dosis límites de seguridad altas (20 kg/t de pienso).

Esta dosis requerida difiere según el tipo del adsorbente, cambiando las propiedades químicas con la composición química y la naturaleza del adsorbente. Sin embargo, debería ser posible recomendar un rango de proporciones que deberían seguirse durante los experimentos in vitro.

Díaz et al. (2004) recomendaron una concentración de 1,2% de materia seca diaria de adsorbente equivalente a 300 g/día/vaca. Sin embargo, la ingesta diaria de micotoxinas es muy variable y depende del tipo de micotoxina.

Por ello, es razonable proponer una dosis adecuada relacionada con los niveles tóxicos mínimos de cada micotoxina evaluados por la Comisión Europea (CE, 2006 sobre materias primas).

Para estandarizar un protocolo in vitro, proponemos utilizar una relación adsorbente:micotoxina cercana a la encontrada en condiciones de campo.

Con este objetivo se debe determinar la ingesta diaria de los adsorbentes y las micotoxinas.

La dosis práctica de adsorbentes se debe considerar en base a la que ha demostrado ser efectiva para adsorber micotoxinas.

Debido a que las micotoxicosis ocurren en animales con altas concentraciones de micotoxinas, proponemos utilizar la concentración tóxica mínima para cada micotoxina multiplicada por 10 para las pruebas in vitro.

Entonces, la ingesta diaria será 10 veces mayor que los límites tóxicos mínimos considerando un consumo promedio para cada especie animal.

Esta relación adsorbente:micotoxina (mg/μg) debería permitir evaluar la capacidad de los adsorber para adsorber niveles tóxicos de micotoxinas en una proporción adecuada.

Un procedimiento estandarizado también debe considerar otros aspectos, como las características y el volumen de los medios de incubación, la duración y el pH, entre otros.

Proceso de validación de las pruebas in vitro

Finalmente, como toda prueba in vitro, sería necesaria una validación.

Sin embargo, es muy difícil realizar pruebas in vivo para proporcionar datos suficientes de cada adsorbente y cada micotoxina para el proceso de validación, lo que aumenta la dificultad de desarrollar una prueba fiable y validada

Debido a la variabilidad en los resultados y los escasos datos disponibles, es importante:

1. Estandarizar un método in vitro para evaluarla capacidad de los adsorbentes de adsorber micotoxinas y otros nutrientes in vitro.

2. Validar los resultados con pruebas in vivo.

Los protocolos in vitro reales que se utilizan para evaluar adsorbentes están diseñados como método de detección, usándose principalmente durante el desarrollo del producto porque brindan información rápida y económica sobre la eficacia de los productos.

Sin embargo, esta información es limitada debido a la alta variabilidad entre métodos y laboratorios.

El reto actual es desarrollar un nuevo método validado que proporcione resultados fiables para diferentes adsorbentes y micotoxinas.

Un método validado también se puede utilizar como un procedimiento de refinamiento para reemplazar los estudios in vivo que son costosos y complicados de aplicar.

*Referencias disponibles a petición

Artículo original de mycotoxinsite.com

Nuevos enfoques para evaluar la eficacia de los adsorbentes de micotoxinas

DESCÁRGALO EN PDF

A medida que crece la demanda de animales criados de manera más sostenible, también lo hace el rendimiento de nuestros ingredientes eficientes de máxima calidad y nuestras innovadoras soluciones digitales.

Ácidos orgánicos Enzimas

Ácido linoleico conjugado

Glicinatos

Aditivos anti-micotoxinas Monoglicéridos

Carotenoides

Propandiol

Vitaminas

Soluciones digitales: OpteinicsTM – Software para una producción más sostenible y cálculo del impacto medioambiental trinamiX – Espectroscopía NIR portátil

Cloudfarms – Sistema de gestión porcina

The science of sustainable feed that succeeds

nutricion.animal@basf.com

animal-nutrition.basf.com

OBJETIVO

Rafael Crouzet (BASF)

El estudio tuvo como objetivo evaluar la estabilidad de diferentes fuentes de vitamina A en premezclas bajo diversas condiciones de almacenamiento, con la intención de asegurar su uso fiable en piensos compuestos.

Productos:

La estabilidad del Lutavit® A 1000 NXT se evaluó frente a dos productos de la competencia actualmente disponibles en el mercado. Lutavit® A 1000 NXT y el producto del competidor A (proveedor occidental) se estabilizaron con BHT, mientras que el producto del competidor B (proveedor asiático) se estabilizó con EQ (según la información proporcionada).

Instalaciones:

Estudio independiente realizado por el Department of Poultry Science, Texas A&M University, College Station, TX, USA (solicitado por un Integrador líder en US).

Diseño experimental:

1) Condiciones de almacenamiento: Low Stress (4°C) y Heat Stress (35°C con 60-70% r.h).

2) Muestreo en los días 0, 28 y 56.

3) Análisis estadístico: Comparación de respuestas de contenido de vitamina A en premezclas.

Duración:

56 días

El contenido inicial de vitamina A en todas las fuentes fue de alrededor de 4,000,000 UI/kg en el día 0. Las premezclas “Low Stress” mantuvieron la actividad de la vitamina A, excepto la fuente B, que mostró degradación (Figura 1), mientras que las premezclas “Heat Stress” mostraron inestabilidad de la vitamina A en el día 56. Lutavit® A 1000 NXT mostró el mayor contenido de vitamina A (2,449,000 UI/kg) en el día 56 entre las premezclas para estrés térmico, superando a otras fuentes (Figura 2)

El estudio demostró la estabilidad superior del Lutavit® A 1000 NXT en comparación con las fuentes A y B, en condiciones de almacenamiento extremas en el día 56. En particular, durante ambas condiciones como “Low Stress” y día 28 bajo “Heat Stress”, Lutavit® A 1000 NXT mostró resultados similares a la Fuente A. Sin embargo, la Fuente B mostró una considerable inferioridad con respecto a estas fuentes tanto en ambas condiciones. Esto destaca la superioridad del Lutavit® A 1000 NXT para proveer los micronutrientes de una manera consistente en piensos compuestos.

Figura 1. Estabilidad de fuentes de vitamina A en premezclas almacenadas 35°C. Los valores son la media ± SD (n=3). Dentro de un marco de tiempo (0, 28 o 56 días), los valores que no comparten una letra en superíndice común son significativamente diferentes (P<0,05).

Figura 2. Estabilidad de fuentes de vitamina A en premezclas almacenadas a 4°C. Los valores son la media ± SD (n=3). Dentro de un marco de tiempo (0, 28 o 56 días), los valores que no comparten una letra en superíndice común son significativamente diferentes (P<0,05).

Hirai, R. A., D. De Leon, M. Randig-Biar, A. Silva, E. Sanchez, A. P. McElroy, C. A. Bailey, N. Martinez, A. Sokale, and L. Music. 2023. “Evaluation of the Stability of Vitamin A Acetate Concentrates Mixed in a Vitamin-Trace Mineral Premix over a 56-Day High Temperature and Humidity Storage Stress.” The International Poultry Scientific Forum 2023, 112, Atlanta, Georgia, USA.

Para más información contactar con los autores en: nutricion.animal@basf.com

La producción animal moderna enfrenta constantemente la contradicción de criar animales con alimentos de alta calidad por un lado y al menor costo posible por el otro. La alimentación representa el principal coste de producción animal y el factor crucial sobre la rentabilidad de la industria. El aspecto determinante de dicho coste es el precio de las materias primas.

Las fuentes energéticas, fundamentalmente cereales, son las materias primas que suponen el mayor coste, por lo que los nutricionistas frecuentemente se ven obligados a valorar otras materias primas alternativas.

Las grasas y los aceites son unas excelentes fuentes energéticas. Según su composición y calidad, pueden presentar diferencias en su digestibilidad y, por lo tanto, en su interés.

Todo ello sin olvidar que en épocas de calor el uso de grasa vs fuentes de almidón es una clara estrategia para disminuir el estrés por calor y que el reto de mejorar la absorción se hace aún más importante.

Por esta razón, en la producción moderna se requiere ingredientes más digestibles, herramientas potentes para mejorar la absorción de nutrientes y contar con una solución global inteligente para lograr la meta rentable, y nutritiva bajo desafíos complejos.

La presencia de Iípidos mejora la presentación y las características del pienso, evita la formación de polvo, facilita el proceso de granulación y disminuye los problemas de desmezclas. Estas características convierten a las grasas y aceites en ingredientes muy importantes para la formulación.

Además, las grasas y aceites:

Tienen más del doble del valor energético que de los cereales.

Forman parte de la estructura de las membranas celulares.

Proveen ácidos grasos esenciales.

Constituyen el vehículo de vitaminas y pigmentos liposolubles.

Aportan palatabilidad al pienso.

En determinadas circunstancias, las grasas tienen ciertas limitaciones de uso, bien ligadas a su calidad o ligadas al ave y, en este caso, relacionadas con su digestión y absorción. Es conocido que las aves jóvenes digieren las grasas peor que las aves adultas (Carew y col., 1972; Zelenka, 1995; Mossab y col., 2000 o Bouvarel y col., 2002).

Por lo tanto, mejorar la digestibilidad de las grasas en las dietas y la absorción de lípidos es crucial.

El problema de la digestión de las grasas es que sucede en un medio acuoso, donde las grasas no son solubles y precisan de ser emulsionadas para su correcta digestión.

Una de las herramientas naturales y sostenibles que podemos utilizar para lograr este objetivo son los lisofosfolípidos, que son el resultado de la hidrólisis enzimática de los fosfolípidos naturales de la lecitina de soja por la fosfolipasa A2.

En el proceso, se elimina una de las dos colas de ácidos grasos de los fosfolípidos dando como resultado un lisofosfolípido con una sola cola hidrofóbica y una cabeza hidrofílica que permiten una mejora emulsión de los lípidos en medio acuoso.

Características diferenciales de los lisofosfolípidos:

Son lípidos cónicos

Son más polares que los fosfolípidos

Son más hidrofílicos que los fosfolípidos debido a la presencia de un solo residuo de ácidos grasos en la molécula en comparación con los fosfolípidos que contienen dos ácidos grasos

Forman micelas más pequeñas en solución acuosa

Penetran fácilmente en la membrana celular

Zootécnico: Apoyo a la digestión de grasas

Los lisofosfolípidos actúan como emulsionantes nutricionales en el tracto digestivo de los animales para favorecer la acción de la lipasa durante el inicio de la digestión de los lípidos (Zhang et al., 2011) formando micelas estables y pequeñas gotas de grasa lo que crea una mayor superficie de contacto para el ataque de las lipasas y mejora la hidrólisis de los lípidos, incrementando su valor de energía metabolizable.

Debido a su naturaleza lipídica, las vitaminas liposolubles (A,D,E,K) como los pigmentantes, se absorben mucho mejor en la presencia de lisofosfolípidos.

Gráfica 1: Pérdida de una de las cadenas de ácidos grasos

Juegan un papel importante durante la fisiología reproductiva, el desarrollo vascular y la fisiología del sistema nervioso debido a su presencia y sus receptores en varios tejidos y tipos de células (Karliner, 2004; Parrill, 2008)

Zootécnico:

Modulador intestinal

La estructura cónica de los Lisofosfolípidos facilita la inserción en la membrana celular constituida por fosfolípidos, lo que le permite cambiar la estructura de la membrana celular y modular la funcionalidad de la membrana epitelial intestinal.

Estas funciones pueden conducir a la mejora de la producción animal a través de una mayor digestibilidad y disponibilidad de los nutrientes de los alimentos y también a la mejora de la salud intestinal de los animales debida a una mayor integridad.

Absorción proteica optimizada:

La inserción de los lisofosfolípidos exógenos en la membrana celular incrementa considerablemente su fluidez lo que estimula la formación de canales proteicos transportadores de proteínas, péptidos y aminoácidos por transporte pasivo favoreciendo una absorción más rápida de nutrientes a través de esas canales.

Estimula la actividad de canales de proteína:

Los canales de proteína son canales que atraviesan la membrana y forman túneles hidrofílicos a través de ella. Los canales son muy selectivos y solo aceptan transportar un tipo de molécula (o algunas moléculas estrechamente relacionadas).

Según Maingret y col. (2000), los lisofosfolípidos :

Alteran la tasa de aparición de los canales de proteínas (Canal A de gramicidina)

Ayudan a que la formación de canales de proteína tenga menos gasto energético para la modulación de la bicapa de membrana

Incrementan el número y tamaño de poros que conlleva a un mayor transporte de nutrientes (acelerador de absorción de nutrientes)

Gráfica 2: Alteraciones de la membrana

Función de los lisofosfolípidos en el intestino delgado

Su estructura es clave para su función: aumentar la fluidez, la flexibilidad y la permeabilidad de la membrana celular. El aumento de la flexibilidad de la membrana reduce los costes energéticos de transporte activo y cotransporte (Lundbaek, 2006).

El intestino delgado puede utilizar lisofosfolípidos específicos para aumentar la absorción de nutrientes.

Tecnológico: Emulsionante técnico

Los lisofosfolípidos también pueden mejorar la dispersión de líquidos en el pienso Cuando se incorpora a la mezcladora, al ser moléculas anfipáticas, reducen la tensión superficial y favorecen la retención de agua.

Soporte físico/mecánico de alimentación

Los lisofosfolípidos inhiben eficazmente la generación de polvo y mejora la actividad lubricante anti onda en el proceso de granulación.

APLICACIÓN PRÁCTICA DE LOS LISOFOSFOLÍPIDOS EN PIENSOS PARA ANIMALES

Los lisofosfolípidos se han probado en una gran variedad de condiciones. Los parámetros de rendimiento productivo mejoraron significativamente cuando se agregaron los lisofosfolípidos a las dietas.

El uso de lisofosfolípidos ha demostrado que suplementando con solo 500 ppm de lisofosfolípidos se puede reducir la energía de la dieta de 50 a 100 kg calorías.

En pollos de engorde, aumentar la ganancia media diaria hasta 5,4% y bajar el IC hasta 10 a 11%

En Ponedoras, incrementar la tasa de producción de huevos de 1,7% y el peso de huevo de 1,9%, obteniendo un aumento del tamaño de huevos y el del % de huevos L y XL.

En porcino, la ganancia diaria se incrementado hasta 5% en lechones y con una bajada de 2,8% en el IC.

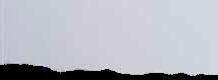

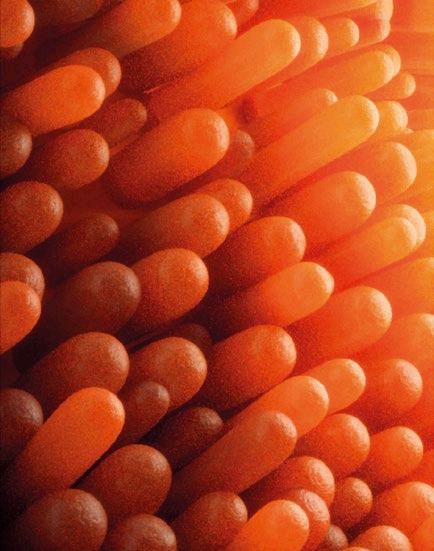

El uso de lisofosfolípidos también aumenta el crecimiento de las vellosidades con los beneficios asociados de una mayor área de absorción.

EFECTOS DE LOS LISOFOSFOLÍPIDOS SOBRE EL BIENESTAR ANIMAL

Se observa una reducción total de la mortalidad y de otros indicadores clave de bienestar. La mortalidad típica desciende por debajo del 1,5% desde un número significativamente mayor en las unidades comerciales.

Esto puede atribuirse a una mayor salud intestinal, a la actividad de los macrófagos y a una mejor absorción de aminoácidos, lo que permite una respuesta inmunitaria.

Al revisar varios ensayos sobre el uso de lisofosfolípidos se puede concluir que existe una mayor capacidad de supervivencia en todas las etapas productivas, lo cual es positivo tanto para la sostenibilidad como para el bienestar animal.

Cómo mejorar la absorción y la digestibilidad de nutrientes para aprovechar al máximo los ingredientes de la dieta y reducir el coste del pienso

DESCÁRGALO EN PDF

Incrementalacapacidaddeemulsión

Aumentaladigestibilidaddelagrasa ylapermeabilidaddelamembrana

Producto 100% natural / sostenible

Los fitogénicos se introdujeron en la nutrición animal hace décadas con un objetivo específico: encontrar alternativas para el uso de antibióticos como promotores del crecimiento.

Teniendo en cuenta ese enfoque limitado, los fitogénicos, específicamente los aceites esenciales, se examinaron en busca de propiedades antimicrobianas y se seleccionaron por su capacidad para matar bacterias patógenas relevantes.

Sin embargo, aunque algunos fitogénicos pueden tener actividad antimicrobiana in vitro, en los niveles de inclusión en el alimento comúnmente utilizados, tienen poco o ningún efecto antimicrobiano. Por lo tanto, es hora de reconsiderar el modo de acción de los fitogénicos en el animal y realmente aprovechar todo el poder de esta fascinante categoría de moléculas.

Ellen Hambrecht 1 y Melchior de Bruin 2

1 Global Product Manager Phytogenics (Trouw Nutrition)

2 Development & Deployment Manager (Trouw Nutrition)

Ellen Hambrecht 1 y Melchior de Bruin 2

1 Global Product Manager Phytogenics (Trouw Nutrition)

2 Development & Deployment Manager (Trouw Nutrition)

En general, fitogénico significa ‘derivado de plantas’ y, en el presente contexto, más específicamente, componentes bioactivos de plantas que funcionan como mecanismos de defensa o compuestos de señalización.

Como aditivos para piensos, los compuestos fitogénicos tienen el potencial de modular las vías de transducción de señales relevantes para procesos fisiológicos como la absorción de nutrientes o la respuesta inmunitaria, por nombrar solo dos ejemplos.

Cuando se usan en la dosis correcta, los fitogénicos son una herramienta poderosa para ayudar al animal a acercarse a su potencial genético.

Una de las áreas de enfoque en la producción de animales de engorde es el tracto intestinal, porque es uno de los sitios más destacados de interacción entre el animal y su entorno.

Además, es el sitio donde la energía y los nutrientes de la dieta deben digerirse, absorberse y convertirse de manera óptima en las moléculas necesarias para el mantenimiento y el crecimiento. Entonces, cuando nos enfocamos en mejorar la eficiencia de producción de animales de engorde, el intestino es el lugar en que centrarse.

Tradicionalmente, los nutricionistas se han enfocado en formular dietas que satisfagan los requerimientos nutricionales del animal al mínimo costo; en la exploración de formas de eliminar o mitigar los efectos de los factores antinutricionales en las materias primas de los piensos; y en la manipulación del ecosistema intestinal mediante el uso de antibióticos, prebióticos, probióticos y otros compuestos.

Furness et al. (2013) describen el intestino como un órgano sensorial que detecta y procesa “mensajes” de su entorno a través de una multitud de receptores ubicados en las células intestinales de la pared intestinal.

Dirigirse a estos receptores a través de moléculas suministradas en la dieta del animal puede desencadenar respuestas fisiológicas sistémicas que a su vez afectan el metabolismo, la inmunidad, la secreción hormonal, la inflamación, etc. y, en última instancia, el rendimiento animal.

Los bioactivos de las plantas (es decir, los fitogénicos), que han evolucionado conjuntamente durante la constante “guerra animal-planta”, tienen el potencial de actuar sobre dichos receptores a lo largo del tracto gastrointestinal de los animales.

Estos receptores se conservan en todas las especies, por lo que los efectos mecánicos serán similares independientemente de la especie, aunque su relevancia e impacto en el resultado productivo pueden cambiar.

Molécula de eugenol

Wlodarska et al. (2015) estudiaron la capacidad de seis compuestos fitogénicos diferentes sobre la resistencia de ratones a la infección por patógenos entéricos.

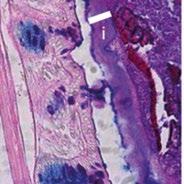

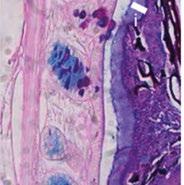

La Figura 1 muestra que los ratones que recibieron eugenol (el componente principal del aceite esencial de clavo) tuvieron una colonización reducida de Citrobacter rodentium, un patógeno entérico.

Solo en las últimas décadas los investigadores se dieron cuenta de que el intestino sirve como mucho más que un órgano digestivo.

Figura 1. (A) Inmunotinción verde que indica colonización con C. rodentium en ratones no tratados pero no en ratones que recibieron eugenol; (B) crecimiento casi idéntico de C. rodentium con o sin eugenol; y (C) engrosamiento de la capa mucosa interna en ratones que recibieron eugenol. Imágenes adaptadas de Wlodarska et al. (2015), utilizado en https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

Sorprendentemente, sin embargo, el crecimiento de C. rodentium no pareció verse afectado por el eugenol como tal. En cambio, se demostró que el eugenol fortalece la barrera de la mucosa que protege contra los patógenos invasores y las enfermedades, en lugar de afectar directamente al patógeno.

Otro ejemplo de efectos sistémicos que van mucho más allá de la interacción directa entre los compuestos fitogénicos y la microbiota intestinal se presenta en un estudio de Mousavi et al. (2020).

Los ratones suplementados con carvacrol (el componente principal del aceite esencial de orégano) y desafiados con Campylobacter jejuni, mostraron una respuesta inmune proinflamatoria más baja no solo en el tracto intestinal sino también a nivel sistémico y en otros órganos como el hígado, los riñones y los pulmones en comparación a ratones no suplementados.

Estos dos ejemplos prueban que los fitogénicos pueden desencadenar respuestas fisiológicas sistémicas. Además, las propiedades antiinflamatorias del carvacrol pueden tener un vínculo con el rendimiento del ganado debido a que la inflamación crónica de bajo nivel puede ser común en los animales de engorde.

La Figura 2 muestra la inflamación en el duodeno de un pollo de engorde que surge por la falta de acceso a alimento durante apenas cuatro horas.

Al actuar sobre los receptores que mejoran dicha respuesta inflamatoria, los fitogénicos pueden ayudar a optimizar la disponibilidad de nutrientes para el crecimiento, mejorando así el rendimiento de los pollos de engorde.

Los procesos inflamatorios tienen un impacto negativo en la productividad al afectar la absorción de nutrientes y desviar los nutrientes del crecimiento hacia el apoyo del sistema inmunológico.

Una amplia gama de factores ambientales, como la mala calidad o los cambios en el alimento, las altas densidades de población, la cama reutilizada, los desafíos de enfermedades (leves) y la propia microflora intestinal pueden desencadenar o contribuir a esta inflamación crónica.

Curiosamente, una de las teorías más aceptadas sobre el modo de acción de niveles subterapéuticos de antibióticos (es decir, promotores del crecimiento de antibióticos) es su papel en la reducción de la inflamación de bajo nivel y el estrés inmunológico en lugar de su influencia antibiótica directa en la microflora (Niewold , 2007).

Figura 2. Inflamación del duodeno de un pollo de engorde a los 42 días de edad después de solo cuatro horas de ayuno.Es importante darse cuenta de que muchos fitogénicos muestran una dosis-respuesta bifásica, lo que significa que sus efectos pueden ser completamente opuestos según la dosis (Jodynis-Liebert y Kujawska, 2020).

Por ejemplo, dosis bajas de un compuesto fitogénico específico pueden actuar como antiinflamatorio, pero el mismo fitogénico puede desencadenar una respuesta inflamatoria a niveles más altos.

La propia investigación de los autores con una mezcla fitogénica mostró que la mejora del índice de conversión fue mayor con la dosis más baja mientras que, por el contrario, con dosis más altas el efecto disminuyó o desapareció por completo (Figura 3).

En consecuencia, no solo es importante realizar estudios de búsqueda de dosis para identificar el nivel óptimo de suplementos fitogénicos, sino que es igualmente crucial que cada lote esté sujeto a un riguroso control de calidad y estandarización para garantizar un contenido activo y una eficacia constantes.

Figura 3. Efectos de una mezcla de fitogénicos en el índice de conversión en pollos de engorde en relación con un control sin suplementos (Selko, datos no publicados).Estos ejemplos demuestran claramente que los fitogénicos ofrecen oportunidades para mejorar la economía de la ganadería.

La Figura 3 muestra que agregar una mezcla de fitogénicos a las dietas de los pollos de engorde condujo a una mejora en el índice de conversión de más de 4 puntos porcentuales en comparación con un grupo de control sin suplementos.

Junto con la gran cantidad de evidencia científica sobre compuestos fitogénicos individuales, dicha investigación respalda la idea de que muchos desafíos clásicos en la producción ganadera pueden abordarse con fitogénicos. Debe reconocerse, sin embargo, que los fitogénicos no son terapéuticos.

La perspectiva de los fitogénicos debe ampliarse más allá de sus efectos antimicrobianos in vitro y su uso como agentes con un enfoque demasiado simplificado.

Reconocer la contribución de los fitogénicos a los mecanismos de defensa naturales del huésped, así como las funciones fisiológicas sólidas en todo tipo de condiciones ambientales, ayudará a aprovechar el verdadero potencial de los fitogénicos para respaldar una producción ganadera eficiente y rentable.

Cómo funcionan realmente los fitogénicos: una nueva perspectiva para la nutrición animal

DESCÁRGALO EN PDF

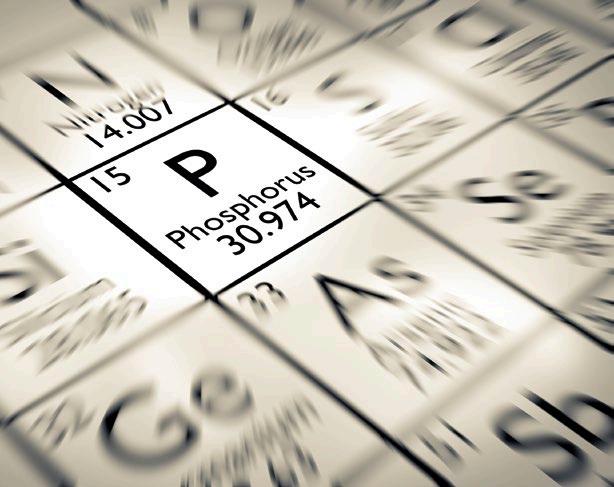

La aplicación de fitasas en alimentación animal se inició hace más de 25 años y ahora es una práctica común en la nutrición porcina. Las fitasas se utilizan para liberar el fósforo (P), unido como fitato, en las materias primas. Esto reduce el costo del pienso ya que se necesita añadir menos P inorgánico al alimento para proporcionar suficiente P digestible.

Lode Noolet

MSC, PHD, Global Product Manager, Enzymes at Huvepharma.

Lode Noolet

MSC, PHD, Global Product Manager, Enzymes at Huvepharma.

Al mismo tiempo, se mejora la sostenibilidad de la producción animal a medida que se reduce la excreción de P en el medio ambiente.

Sin embargo, las fitasas deben estar bien formuladas en el pienso, ya que un nivel de P demasiado bajo conducirá a una reducción del crecimiento óseo y del rendimiento animal en general.

Esto es especialmente preocupante en la nutrición de cerdas y lechones, ya que una mala formación del esqueleto supondrá una movilidad reducida, y en las cerdas, una alta tasa de reposición.

Dos factores pueden contribuir a la deficiencia de P, incluso cuando la fitasa es correctamente dosificada en la harina.

En primer lugar, la estabilidad de la fitasa: en particular, su estabilidad térmica cuando ésta es dosificada en el pienso granulado.

En segundo lugar, la fitasa debe proporcionar valores de matriz de P conservadores y de confianza, para evitar la sobreestimación de su potencial para liberar P del fitato.

Debido a su naturaleza proteica, las fitasas pueden perder actividad con el paso del tiempo, en los correctores, en los almacenes con inadecuadas temperaturas y humedades, y, mucho más, durante el proceso de granulación.

Esto da como resultado un pienso con actividad fitásica, que no cumple con las especificaciones de alimento sobre P digestible y, por lo tanto, producirá un rendimiento animal menos eficiente.

Es por este motivo, por el que se requiere que la fitasa demuestre una alta termoestabilidad hasta al menos 85 °C , lo que significa que debe mostrar más del 80% de recuperación de la actividad inicial durante el proceso de granulación.

Un resumen de tres estudios de granulación llevados a cabo en la Universidad de Ghent, Bélgica, con tiempos de acondicionado que oscilaban de los 15 a los 75 segundos, mostró que una fitasa intrínsecamente termoestable, recientemente lanzada (OptiPhos® Plus G) obtuvo recuperaciones del 88,5% a 85 ° C e incluso próximas al 80% a 90 °C (Figura 1).

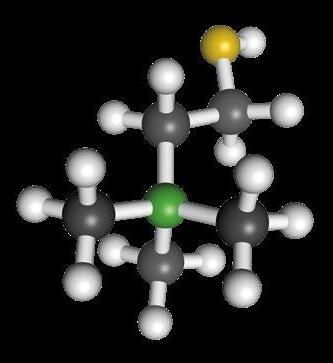

La protección intrínseca de la fitasa, permite hacerla altamente biodisponible en los tramos más altos del sistema digestivo, a pH´s ácidos, dónde el fitato puede ser hidrolizado. Si la fitasa va protegida, la biodisponibilidad, lógicamente, será menor.

La capacidad de una fitasa para reemplazar los fosfatos inorgánicos en el pienso se resume a través de los valores de matriz de P para el P disponible y/o el

Estos valores, pueden ser confirmados mediante estudios de digestibilidad con animales o, ensayos que estudian la retención de cenizas en hueso. En ambos casos, la fitasa es añadida a diferentes dosis, en un pienso deficiente en P.

Para proporcionar valores de matriz conservadores, es necesario realizar muchos ensayos de digestibilidad con animales.

, por ejemplo, ya se han realizado 11 ensayos en cerdos obteniéndose un promedio de mejora del P para diferentes (Figura 2)

Además de los resultados promedio de estos 11 ensayos, la Figura 2 muestra el promedio de los 3 ensayos que dieron la mejor respuesta de OptiPhos® Plus. A partir de estas curvas de respuesta, se puede deducir que una dosis de OptiPhos® Plus de 500 FTU / kg proporciona un valor de matriz de P de 1,12 g de P digestible por kg de alimento considerando todos los ensayos.

Se puede estimar un valor de 1,25 g/kg cuando solo se consideran los 3 mejores ensayos. Suponiendo un precio de fosfato monocálcico (MCP) de 0,45 € / kg que contiene 18,3% dig. P, se podría estimar un ahorro de costes por tonelada de pienso de 2,75 y 3,07 € / T de pienso al considerar la respuesta media de los 11 ensayos, o solo de los 3 mejores, respectivamente.

La diferencia de precio (0,33 € / T) puede ser un determinante para que un proveedor de fitasa promocione los valores de la matriz P de solo estos 3 ensayos para combatir en el mercado a la competencia.

Sin embargo, esta actitud por parte de estos proveedores, aumentaría el riesgo asumible para un nutricionista, pudiendo ocurrir problemas de deficiencia de P en el campo. En ese caso, la pérdida económica seguramente sería mucho mayor que el ahorro en el costo de formulación.

Es por este motivo, por lo que es aconsejable trabajar siempre con los valores medios de la matriz de P de todos los ensayos realizados, y no solo confiar en los mejores.

(*) Se ha considerado ese precio de fosfato, siendo conscientes de sus fluctuaciones y de que, a mayor precio, estas cuentas son aun mas favorables al producto

Figura 2. Respuesta en P digestible con diferentes niveles de inclusión de OptiPhos® Plus (promedio de los 11 ensayos, o solo considerando los 3 ensayos que muestran la respuesta más alta).Se puede concluir que, para evitar la deficiencia de P en los cerdos, es necesario garantizar una excelente recuperación de fitasa en los piensos granulados.

Utilizando una fitasa intrínsecamente termoestable a las temperaturas normales de granulación y ácida, la hará más biodisponible en los tramos más altos del sistema digestivo que una fitasa protegida, además de independizarla de la solubilidad del Ca y actuar cuanto antes sobre la antinutricionalidad del fitato.

Además, es necesario proporcionar valores de matriz de P conservadores a partir de múltiples ensayos con animales, y pensar que es biología, donde nunca dos mas dos son cuatro.

Es necesario evitar que los valores de la matriz de P, calculados sólo a partir de los mejores ensayos, se utilicen durante la formulación, ya que esto puede causar una deficiencia de P en los cerdos a nivel de granja, en determinadas condiciones, como por ejemplo estrés por calor,…etc.

El valor de una fitasa intrínsecamente termoestable con valores de matriz conservadores DESCÁRGALO EN PDF

Por todo esto, se hace imprescindible contar con una fitasa que nos de la máxima garantía, en todos estos sentidos, como es el caso de Optiphos® Plus.

“Tabla de prebióticos y probióticos”

“Tabla

de acidos gradod”

Oportunidades para el uso del centeno en dietas porcinas ¿Qué nos dicen los estudios recientes y hasta dónde podemos llegar?

El centeno fue durante muchos años un cereal tradicional en la alimentación de los cerdos del norte de Europa. Sin embargo, los mayores rendimientos del trigo y el maízlo han desplazado como ingrediente comun en las dietas de porcino. Pero, ¿por qué experimenta ahora el centeno un renacimiento?

Dr. med. vet. Volker Wilke Instituto de Nutrición Animal, Universidad de Medicina Veterinaria de Hannover, Fundación.

Dr. med. vet. Volker Wilke Instituto de Nutrición Animal, Universidad de Medicina Veterinaria de Hannover, Fundación.

La búsqueda de una producción ganadera sostenible y eficiente ha llevado a explorar ingredientes alternativos para piensos que aporten nutrientes esenciales y minimicen al mismo tiempo el impacto ambiental.

En los últimos años, el centeno ha ganado atención como posible ingrediente de piensos para cerdos de engorde debido a su perfil nutricional, sus beneficios medioambientales y su rentabilidad.

Hoy en día, la elección entre distintas variedades de cereales en la alimentación porcina no se limita a maximizar el rendimiento energético y proteico por hectárea, sino que se trata de encontrar la solución que mejor se adapte a las condiciones actuales.

Éstas se caracterizan por el cambio climático (cultivos más tolerantes al calor y la sequía), el impacto ambiental (gasto en fertilizantes y pesticidas) y los avances en mejora genética (rendimiento de nuevas variedades).

A medida que se intensifica la atención mundial a la agricultura sostenible, el centeno híbrido ofrece varias ventajas medioambientales cuando se utiliza en la alimentación porcina. Es un cultivo resistente que requiere menos insumos químicos, como fertilizantes y pesticidas, en comparación con otros cereales.

Su capacidad para crecer en climas fríos y suelos pobres lo convierte en un cultivo valioso en los sistemas de rotación, ya que favorece la salud del suelo y reduce el riesgo de erosión.

Además, el centeno puede ser un componente esencial de las estrategias de cultivo de cobertura, mitigando la escorrentía de nutrientes y mejorando la sostenibilidad general de las explotaciones.

En el contexto del cambio climático y del impacto ambiental del cultivo de cereales, hay muchos argumentos (eficiencia en el uso de recursos limitados como el agua y el fósforo) a favor del centeno.

Como consecuencia, su cultivo tiene una huella de carbono relativamente baja (GFLI 2023). Este factor podría desempeñar un papel mucho más importante y ofrecer oportunidades en el futuro con respecto a la alimentación de los cerdos.

Especialmente cuando se trata de alimentos con “huella de CO₂”, esto puede incluso suponer ventajas en el mercado.

Molécula de dióxido de carbono

En general, el trigo y el centeno se caracterizan por tener cantidades diferentes de almidón y fibra bruta. El contenido de proteína cruda del trigo es hasta 35% superior al del centeno. Sin embargo, cabe destacar que el centeno tiene el aminograma más rico en lisina.

Aunque son muchas las características que abogan por un mayor uso del centeno en la alimentación porcina, hay varios parámetros que son los más interesantes.

Por un lado, debe haber un alto nivel de aceptación de la ingesta de pienso.

En las dietas para cerdos de engorde, esto puede ofrecer la ventaja de que se pueden conseguir contenidos proteicos más bajos sin que quepa esperar una pérdida de rendimiento por la suplementación de aminoácidos individuales.

Además, el centeno es una excelente fuente de fibra, sobre todo soluble, que puede influir positivamente en la salud intestinal de los cerdos.

Debido al aumento de la fermentación, las mayores concentraciones de ácido láctico y ácidos grasos de cadena corta en la digestión también podrían tener efectos positivos sobre la salud animal.

De ello deberían derivarse ganancias diarias favorables y, por tanto, un índice de conversión alimenticia preferiblemente bajo.

Veamos algunos estudios recientes sobre el uso del centeno en cerdos de engorde. La pregunta podría ser, cuándo empezar con el centeno en los animales más jóvenes. Hay buenas noticias: el centeno ya puede utilizarse en la alimentación de lechones destetados. La adaptación temprana puede aportar ventajas cuando se utilice una dieta a base de centeno en los próximos periodos de engorde.

Ciertamente, sólo deben utilizarse pequeñas cantidades en las dietas de estos animales tan jóvenes No obstante, un estudio alemán también ha demostrado recientemente que, incluso con un cambio del 48% de trigo por centeno, no se encontraron efectos negativos (ELLNER et al. 2021).

Además, un estudio de Illinois (MCGHEE et al. 2023) ha demostrado que también se puede sustituir hasta el 60% del maíz por centeno en las primeras 5 semanas posteriores al destete. Aparte de un ligero aumento en la conversión alimenticia, no se encontraron efectos negativos con respecto a las ganancias y el consumo de alimento.

Referencia: ELLNER et al. 2021

Tabla 1. Promedio diario de ingesta de pienso (ADFI), Promedio diario de ganancia de peso (ADWG), e Índice de conversión alimenticia (FCR) en lechones destetados (8-20 kg) alimentados con dietas basadas en centeno durante 33 días de ensayo (ELLNER et al. 2021)

Controlando la microbiota y la transferencia de inmunidad, Phileo diseña soluciones y programas para que los lechones tengan un mejor comienzo a través del soporte nutricional de la cerda. Nuestros probióticos mejoran la viabilidad y salud intestinal de los lechones desde el nacimiento hasta el destete y también aumentan el tamaño y la homogeneidad de la camada.

Actúa con la naturaleza para el cuidado animal.

Para más información:

e-mail: info@phileo.lesaffre.com

Website: https://phileo-lesaffre.com/es/

Telf. Atención Cliente: 983 23 29 07

En estudios propios realizados en el Instituto de Nutrición Animal, se alimentó a cerdos jóvenes de engorde (16-40 kg) con dietas que contenían proporciones crecientes de centeno (WILKE und KAMPHUES 2023).

Propiedades antipiréticas, antiinflamatorias y analgésicas

Mitiga los efectos negativos del estrés por calor

Sin efectos secundarios gastrointestinales

DISPONIBLE PARA PIENSO Y AGUA DE BEBIDA

Consumo medio diario de pienso (CMD), ganancia media diaria de peso (GMD) e índice de conversión del pienso (IC) en cerdos

más estudios sobre el uso del centeno en la n un estudio

analizó el rendimiento de los animales, sino también los posibles efectos sobre

compararon dietas que contenían 20%, 40% y 60% de centeno con una dieta estándar a base de cebada y trigo. Como fuente de proteínas se utilizó harina de

Tabla 3. Consumo de pienso (kg, todo el periodo de engorde), ganancia media diaria de peso e índice de conversión del pienso (FCR, kg/kg) en cerdos de engorde (29 - 110 kg) alimentados con dietas a base de centeno (LISIAK et al. 2023).

En cuanto al rendimiento de los animales, no se observaron efectos negativos al aumentar la cantidad de centeno en las dietas. Los resultados tampoco mostraron pérdidas en la calidad de la canal debidas al uso forzado de centeno.

El grosor del tocino dorsal, el contenido de carne magra de la canal y el de los principales cortes no se vieron afectados en el grupo alimentado con dietas híbridas a base de centeno en comparación con el grupo de control alimentado con cebada y trigo.

Tampoco se observaron cambios en los animales alimentados con centeno con respecto a la mayoría de las características físicas de la carne, ni siquiera en la composición química básica, el contenido de colesterol o las características sensoriales.

Por el contrario, se encontró que los valores más favorables para PUFA n-3 fueron encontrados y por lo tanto la proporción de PUFA n-6 a n-3 fue una mejor (LISIAK et al. 2023).

Como puede verse, el uso de centeno ofrece ventajas en la alimentación de los cerdos. En cerdos muy jóvenes, deben utilizarse cantidades más bien moderadas, ya que de lo contrario puede producirse un aumento de la cantidad de pienso necesaria. En la fase de crecimiento y acabado, sin embargo, se pueden utilizar cantidades significativamente mayores y conseguir ganancias favorables.

Recomendaciones para el uso de centeno híbrido en dietas para cerdos de engorde basadas en estudios propios:

Centeno híbrido para una producción porcina sostenible DESCÁRGALO EN PDF

La mejora genética ha aumentado la prolificidad de la cerda a lo largo de los años; el número de lechones nacidos vivos ha aumentado en 1,9 en 10 años (resultados computados de 2007 a 2016; Koketsu et al., 2021).

Por otro lado, las granjas no siempre se han adaptado a este aumento de la producción. En este contexto, el gobierno español ha publicado en marzo de 2023 una nueva normativa sobre bienestar animal. Uno de los principales cambios es la carga ganadera. El objetivo de esta actualización es mejorar el bienestar animal, pero también reducir la práctica del corte de colas.

La nueva normativa impone cambios a distintos niveles (condiciones medioambientales, cánones, agua, etc), de los cuales uno de los más importante es la densidad (Cuadro 1).

Cuadro 1: Cambios en la asignación de espacio

En 2017, Larsen et al. estudiaron el efecto de la densidad de población en la incidencia de daños en la cola en la fase de acabado, desde los 30 kg hasta el sacrificio.

El experimento tiende a mostrar una mayor incidencia de mordeduras de cola a medida que el espacio disponible es menor: para 0,73 m²/cerdo la incidencia de mordeduras de cola fue del 46,7% frente al 33,3% de los cerdos criados con 1,21 m²/cerdo (p=0,064).

Una menor carga ganadera induce un menor nivel de estrés, el riesgo de mordedura de colas se reduce, pero no es nulo (Figura 1).

Incidencia de los primeros daños en la cola

0.73 m2/cerdo 1.21 m2/cerdo (C) 0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70

bienestar animal 79 nutriNews Septiembre 2023 | España: