p. 6

ESTUDIO DE LA MICROBIOTA INTESTINAL EN PRODUCCIÓN

PORCINA: TÉCNICAS Y APLICACIONES

Nº5 | Julio 2022

Nº5 | Julio 2022

Trabajamos por la seguridad de los animales

Yo uso antibióticos

Yo soy responsable

p. 6

ESTUDIO DE LA MICROBIOTA INTESTINAL EN PRODUCCIÓN

PORCINA: TÉCNICAS Y APLICACIONES

Nº5 | Julio 2022

Nº5 | Julio 2022

Trabajamos por la seguridad de los animales

Yo uso antibióticos

Yo soy responsable

La gama de antibióticos betalactámicos de Laboratorios Syva que ofrece soluciones a las principales enfermedades bacterianas en animales de producción a través de tratamientos individualizados.

6/14

ESTUDIO DE LA MICROBIOTA INTESTINAL EN PRODUCCIÓN PORCINA: TÉCNICAS Y APLICACIONES

Sofía Lázaro Gaspar y Óscar Mencía Ares EXOPOL S.L.

16/21

LOGROS Y NUEVAS ACCIONES DEL PRAN EN SANIDAD ANIMAL - UN MODELO DE PROYECTO ONE HEALTH EN ESPAÑA

Cristina Muñoz Madero

Coordinadora del PRAN en el área de Sanidad Animal

22/26

REDUCCIÓN DEL USO DE ANTIBIÓTICOS Y ÓXIDO DE ZINC. UNA GUÍA PRÁCTICA

Enric Marco

Marco Vetgrup, SLP

28/41

USO RACIONAL DE ANTIMICROBIANOS EN PORCINO: ANTIMICROBIANOS QUE ACTÚAN INHIBIENDO LA SÍNTESIS DE PROTEÍNAS – PARTE II

Juan A. Gilabert, Sonia Rubio, Mª Dolores San Andrés y Manuel I. San Andrés

Sección Dptal. de Farmacología y Toxicología, Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid

42/50

SÍNDROME DE NECROSIS AURICULAR PORCINA - ETIOLOGÍA Y PATOGÉNESIS

Panagiotis Tassis1a y Dimitrios Floros1b

1Clínica de Animales de Granja, Facultad de Medicina Veterinaria, Universidad Aristóteles de Tesalónica, Grecia

aProfesor Adjunto de Medicina y Reproducción Porcina

bDVM, candidato a Doctorado

51/60

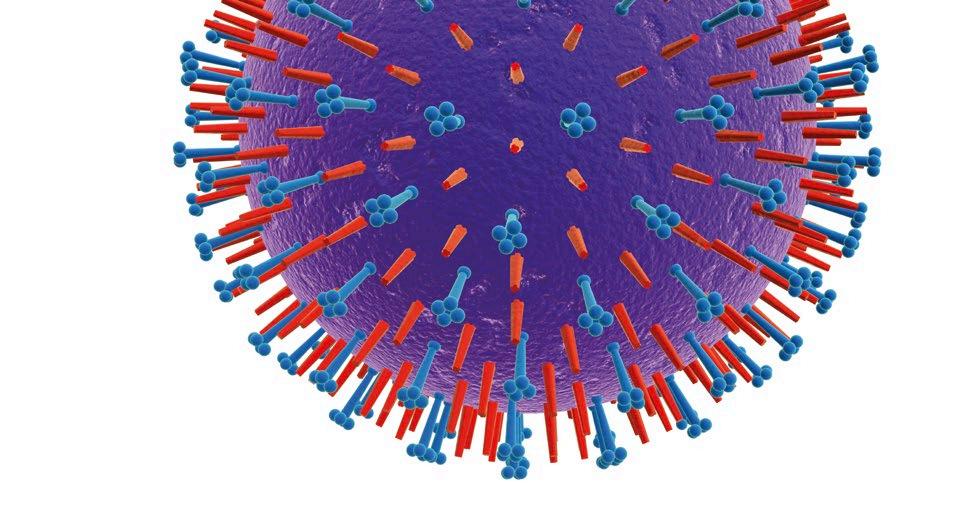

PERFILES DE CITOQUINAS EN INFECCIONES RESPIRATORIAS VÍRICAS PORCINAS

Hanna Turlewicz-Podbielska1, Ewelina CzyżewskaDors2 y Małgorzata Pomorska-Mól1

1Departamento de Ciencias Preclínicas y Enfermedades Infecciosas, Facultad de Veterinaria, Universidad de Ciencias de la Vida de Poznan, Polonia.

2Departamento de Medicina Interna y Diagnóstico, Facultad Veterinaria, Universidad de Ciencias de la Vida, Poznan, Polonia

62/73

SEGURIDAD DEL CANDIDATO VACUNAL LV17/WB/RIE1 FRENTE A LA PPA EN JABALÍES: SOBREDOSIS Y DOSIS REPETIDAS

José A. Barasona1,2, Estefanía CadenasFernández1,2, Aleksandra Kosowska1,2, Sandra Barroso-Arévalo1,2, Belén Rivera1,2, Rocío Sánchez1,2, Néstor Porras1,2, Carmina G. Frontaura3 , José M. Sánchez-Vizcaíno1,2

1Departamento de Sanidad Animal, Universidad Complutense de Madrid

2VISAVET (Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria - UCM)

3Centro de Investigación en Sanidad Animal, Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agrícola y Alimentaria

74/80

SOLUCIONES PRÁCTICAS PARA OPTIMIZAR EL RENDIMIENTO REPRODUCTIVO DE CERDAS ADULTAS Y NULÍPARAS

Servicio Técnico MSD Animal Health

Agradecemos a nuestros anunciantes por hacer posible la publicación de esta revista: Boehringer Ingelheim, Ceva, Elanco, MSD Animal Health, Qualivet/Biomin, S.P. Veterinaria, Tashia, Vetia, Vetoquinol y Zoetis.

Zoetis lanza Zoetis VETCloud, el repositorio de informes en la nube.

Ponemos a disposición del veterinario y el cliente todos los informes procedentes de los distintos servicios que ofrece Zoetis.

Soporte a los veterinarios en la prescripción de antibióticos, ya que el almacenaje de los informes de sensibilidad antibiótica (Sensitrack) son la justificación técnica de dichas prescripciones.

Accesibilidad a todos los informes en un mismo lugar, lo que permite un mayor control sobrela salud de tu granja.

Inmediatez en el acceso de la información, lo que ayuda a tomar decisiones de forma rápida.

Archivo y orden de los informes en un lugar seguro. Ni los pierdes ni tardas en encontrarlos.

Comparte la información con veterinarios, clientes y técnicos de Zoetis.

BOARBETTER es el ÚNICO SPRAY con tres feromonas del verraco que:

• Libera una respuesta sexual máxima en cerdas

• Compensa la variación individual y estacional en la liberación de feromonas por parte del verraco

• Compensa una posible bajada de libido del verraco

• Disminuye el riesgo de perder un celo

• Puede usarse junto con macho recela

Juntos podemos hacer que la detección de celos sea más certera.

BOARBETTER®

Provee feromonas de verraco para estimular el comportamiento sexual de cerdas en celo. COMPOSICIÓN: Feromonas de porcino BSA*: Quinolina, Androstenona, Androstenol. 0,0020%; ingredientes inertes c.s.p. .100%. *Boar Saliva Analog (BSA- Análogo de Saliva de Verraco). Este producto puede estar protegido por una o varias patentes, o solicitudes de patentes en trámite. INDICACIONES: BOARBETTER® puede usarse solo, sin verraco, o en combinación con un verraco recela para potenciar la exposición a las feromonas. Para obtener buenos resultados, aplicar BOARBETTER® desde el comienzo del celo, generalmente en los días 3-4 después del destete. Aplicar 4 ml de BOARBETTER® en el hocico de la hembra (dirigiéndolo hacia las fosas nasales) antes de comprobar si está en celo • Comprobar el reflejo de inmovilidad aplicando presión sobre el lomo. Si se utiliza inseminación artificial convencional inseminar a la cerda, si está en celo, siguiendo los protocolos específicos de la granja. • Si se utiliza IAPC (inseminación artificial poscervical), esperar 30-60 minutos y siempre de acuerdo a los protocolos IAPC específicos de la granja • Si la hembra no está en celo, repetir la administración del producto hasta que aparezcan signos de celo, siguiendo los protocolos de detección de celo de la granja. Manejo: Usar guantes protectores, ropa protectora, protección ocular y facial. Lavarse las manos después de cada uso. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): quítese inmediatamente toda la ropa manchada. Lávese la piel con agua o dúchese. Almacenamiento: Mantener a temperatura ambiente lejos del calor y de la luz. No congelar. Consulte https://www.vetoquinol.com/boarbetter/ip para detalles y estatutos.

¿ANESTRO

“ “

¿Quién no se ha enfrentado alguna vez a la maldición de la hoja en blanco? Una situación que solemos atribuir a los escritores pero que, en algún momento, todos hemos vivido. ¿Quién no conoce esa sensación frustrante de dar vueltas a un problema cuya solución nos elude o una idea que no termina de tomar forma?

Suele ser en esos momentos en los que dejamos vagar nuestros pensamientos cuando, repentinamente y casi por arte de magia, nos llega la INSPIRACIÓN.

La inspiración se define como un “estímulo o lucidez repentina que siente una persona y que favorece la creatividad, la búsqueda de soluciones a un problema, la concepción de ideas que permiten emprender un proyecto”. Este concepto a veces parece colisionar con la racionalidad y la objetividad que atribuimos a la ciencia.

Y es que, en un mundo gobernado por la observación sistemática, la medición, la experimentación, la formulación, el análisis y la modificación de hipótesis, nos podríamos cuestionar si nuestras emociones e instintos tienen cabida en el desarrollo del método científico.

Sin embargo, recordemos que todo avance científico nace de la curiosidad, un comportamiento instintivo natural y emocional que nos impulsa a explorar, investigar y aprender. Es por ello que es tan importante encontrar nuestra inspiración científica en algo tan sencillo como el acto de disfrutar de pensar y comprender, dejar volar nuestra imaginación evocando un futuro en el que el sector porcino sea el motor que impulse la sostenibilidad ambiental, económica y social.

La inspiración se nos puede presentar de formas inconcebibles a través de vivencias, lugares, palabras, imágenes, personas... El pensamiento difuso, creativo, innovador, out of the box, debe formar parte de nuestro método científico si queremos afrontar con éxito las grandes amenazas que llevamos viendo venir desde hace tiempo y que ya están aquí.

La crisis climática, las zoonosis, las resistencias antimicrobianas, la escasez de recursos naturales y la falta de alimentos no tienen soluciones sencillas. Únicamente a través de un modelo cooperativo basado en el aprendizaje mutuo e interdisciplinar, que tenga en cuenta a los profesionales veterinarios y al sector agroganadero, podremos dejar un mundo mejor para las futuras generaciones.

Desde porciSapiens, nuestro deseo es que se dejen inspirar por la ciencia, por la naturaleza, por sus mentores, compañeros de profesión, ilustres científicos, amigos, familiares o, incluso, por sí mismos. Nunca pierdan la curiosidad y la pasión por desentrañar los misterios de la vida. Nunca se sabe a quién podrían inspirar… Fe de erratas:

En la pasada edición nº 4 abril de porciSapiens, en el artículo "Uso racional de antimicrobianos en porcino: Antimicrobianos que actúan inhibiendo la síntesis de proteínas –Parte I.", en el fragmento referente al tiempo de espera de la combinación de espectinomicina y lincomicina (página 53), se debería haber indicado: "El tiempo de espera en carne es de 0 días en las formulaciones para administración oral y 14 – 21 días para formulaciones inyectables".

porciS apiens

EDITOR

GRUPO DE COMUNICACIÓN AGRINEWS S.L.

DISEÑO GRÁFICO & WEB

Marie Pelletier

Enrique Núñez Ayllón Sergio Rodríguez

PUBLICIDAD

Laura Muñoz +34 629 42 25 52 laura@mediatarsis.com

Luis Carrasco +34 605 09 05 13 lc@agrinews.es

REDACCIÓN

Daniela Morales Osmayra Cabrera F.X. Mora

ADMINISTRACIÓN

Mercè Soler

Barcelona

España

Tel: +34 93 115 44 15 info@agrinews.es

www.porcinews.com

www.porcinews.com/revista-porcisapiens/

Precio de suscripción anual:

España 45 €

Extranjero 120 €

ISSN (Revista impresa) 2696-8142

ISSN (Revista digital) 2696-8151

DIRIGIDA A VETERINARIOS DE PORCINO Depósito Legal PorciSapiens B 7620-2021

Revista Cuatrimestral

revistano se

hace responsable de las opiniones de los autores. Todos los derechos reservados. Imágenes: Noun Project/Freepik/ Dreamstime/BioRender

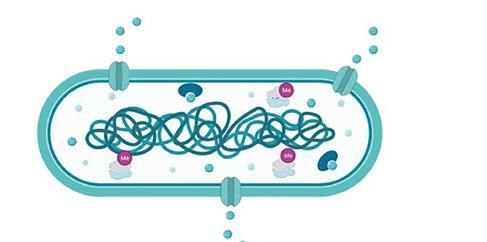

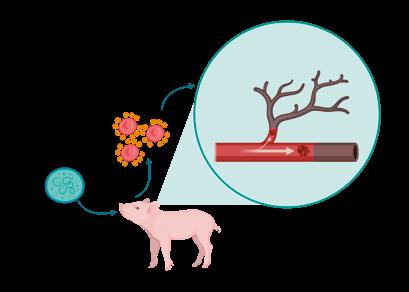

La microbiota desempeña un papel indispensable en el mantenimiento de la salud intestinal y, en definitiva, sobre la salud global de los animales.

En el intestino de los mamíferos habitan un gran número de microorganismos en simbiosis con el animal, lo que se conoce como microbiota, compuesta en su mayoría por bacterias, pero también arqueas, virus, protozoos y hongos.

Esta microbiota no es homogénea en todo el tracto gastrointestinal, sino que existen marcadas diferencias tanto entre tramos, incluyendo las heces, como entre el lumen y la mucosa intestinal.

La microbiota intestinal no es estática, sino que existen múltiples factores internos (edad, sexo o genética) y externos (dieta, tratamientos antimicrobianos, estación del año o manejo) que afectan a su estructura y composición. De hecho, a lo largo de la vida del cerdo, la microbiota evoluciona mediante un fenómeno conocido como sucesión microbiana.

Así, por ejemplo, en los primeros días de vida, las familias microbianas que predominan son aquellas capaces de metabolizar los monosacáridos y oligosacáridos presentes en la leche materna mientras que, durante el destete, se produce un gran cambio en la microbiota, principalmente debido al estrés y al cambio brusco de dieta.

Los microorganismos que componen la microbiota intestinal juegan un papel clave en:

La digestión de nutrientes, esencial para el aprovechamiento de componentes no digeribles por el propio animal.

La síntesis de vitaminas o ácidos grasos de cadena corta, como butirato o acetato.

Una microbiota sana puede contribuir a la resistencia frente a determinados patógenos intestinales, como Escherichia coli o Salmonella enterica, al proporcionar unas condiciones que dificulten su desarrollo e implantación en el tracto gastrointestinal, por ejemplo, creando un ambiente con pH más ácido o produciendo péptidos con actividad antimicrobiana.

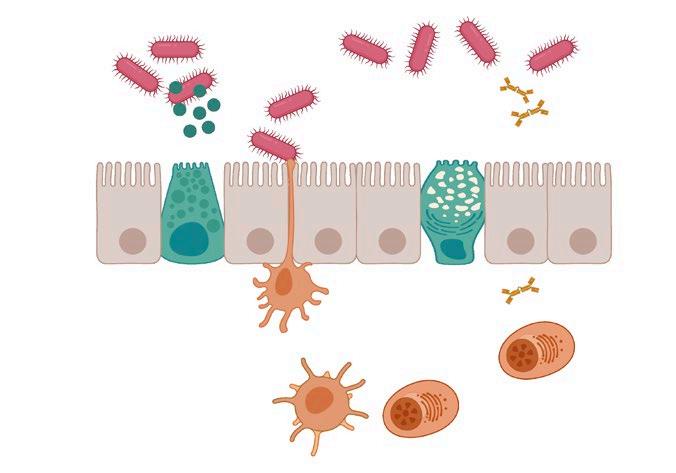

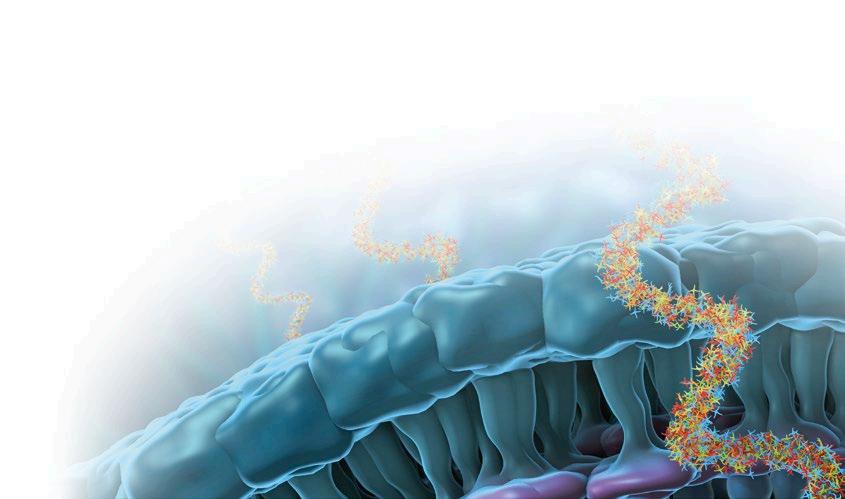

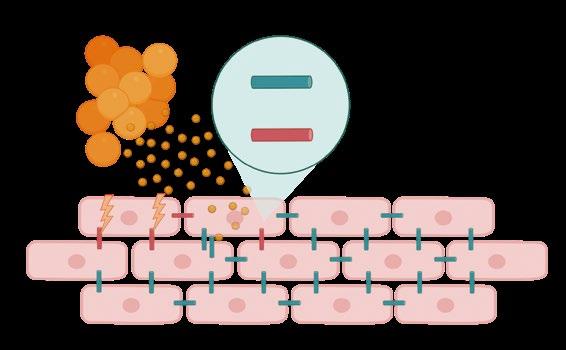

La microbiota intestinal interactúa con la mucosa de la pared intestinal contribuyendo al desarrollo de inmunidad local, muy importante para la salud global del animal.

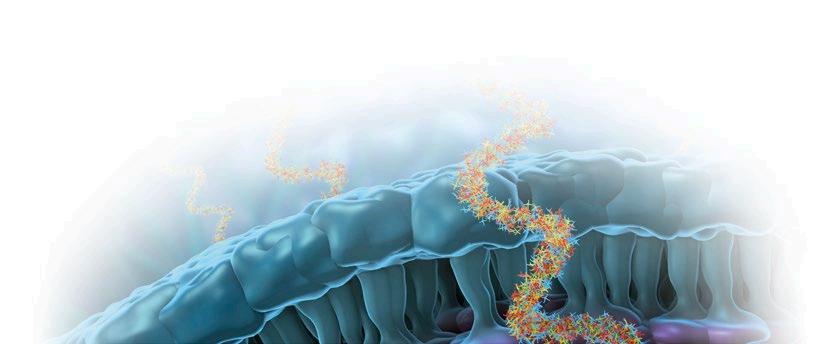

Esta estimulación se produce vía presentación de patógenos y otros antígenos a las células inmunitarias, induciendo la producción y liberación de inmunoglobulinas A (IgA) a la luz intestinal y la maduración de linfocitos T, lo que contribuye a su vez a la modulación de la microbiota (Figura 1).

La microbiota también se relaciona con el mantenimiento de la integridad intestinal y con un correcto desarrollo y maduración del tracto gastrointestinal, ya que se ha visto que animales sin microbiota presentan alteraciones en la proliferación celular y la morfología intestinal.

Esquema de la regulación de la inmunidad intestinal y su interacción con la microbiota. La pared intestinal está compuesta en su mayoría por enterocitos, responsables de mantener su integridad. Las células de Paneth secretan sustancias antibacterianas, como defensinas, regulando las poblaciones microbianas. Las células caliciformes producen mucina, responsable de mantener la capa mucosa intestinal. Las células dendríticas actúan como células presentadoras de antígenos a los linfocitos presentes en la lámina propia, contribuyendo a la respuesta inmunitaria y a la diferenciación de linfocitos B para la producción de IgA. (Adaptado de PengJ.ycol.,2021y creado con BioRender.com).

Históricamente, el estudio de la microbiota ha tenido una gran complejidad, habiéndose centrado principalmente en la identificación y caracterización de las bacterias.

Las técnicas empleadas van desde el cultivo microbiológico hasta la secuenciación de ADN, aunque con la llegada de la secuenciación masiva algunas de ellas han caído en desuso. Con cada técnica podemos obtener diferentes tipos de información, lo que nos permite determinar:

Qué bacterias están presentes (taxones bacterianos).

En qué cantidad está cada población microbiana (cuantificación).

Cómo es la estructura global del ecosistema (diversidad).

Por otro lado, algunas técnicas requieren un conocimiento previo del microorganismo a detectar, mientras que otras permiten identificar nuevas especies no encontradas hasta la fecha.

Capa mucosa externa Activación de linfocitos T y B Maduración de linfocitos B Capa mucosa interna Lámina propia FIGURA 1

COLIDEX-C ®

LA INMUNIDAD ES EL MEJOR SUPERPODER

¿Estás preparado para la retirada del óxido de zinc?

Protege a tus lechones frente a la colibacilosis posdestete hasta el inicio del cebo con la vacuna inyectable COLIDEX-C®

COLIDEX-C ® emulsión inyectable

Composición por dosis (2 ml): E. coli (adhesina F4ac), cepa P6 ≥ 1 PR; E. coli (adhesina F5), cepa P1 ≥ 1 PR; E. coli (adhesina F6) cepa P2 y P4 ≥ 1 PR; E. coli (adhesina F5 + F41), cepa P10 ≥ 1 PR; E. coli (adhesina F18ab), cepa P5 ≥ 1 PR; E. coli (adhesina F18ac), cepa P9 ≥ 1 PR; Toxoide β de C. perfringens tipo C ≥ 10 UI. Indicaciones y especies de destino: Porcino: cerdas y lechones. Para la inmunización activa de cerdas primíparas y multíparas y pasiva de los lechones para prevenir la colibacilosis causada por las cepas de E. coli enterotoxigénicas y enteropatogénicas que expresan las adhesinas F4ac, F5, F6, F18ac y F41, frente a la enfermedad de los edemas causada por la cepa de E. coli que expresa la adhesina F18ab y frente a la enteritis necrótica causada por C. perfringens tipo C. Para la inmunización activa de los lechones frente a la diarrea post-destete. Posología y via de administración: Vía intramuscular profunda en los músculos del cuello. Dosis: Cerdas primíparas y multíparas: 2 ml. Lechones: Primera dosis: 0,5 ml. Segunda dosis: 1 ml. Pauta de vacunación: Cerdas gestantes: Administrar una primera dosis 6 a 7 semanas antes del parto, y una segunda dosis 4 semanas antes del mismo. Revacunar en las gestaciones siguientes con una dosis única, 4 semanas antes del parto. Lechones: Administrar, a los diez días de edad, una primera dosis de 0,5 ml. En el momento del destete inyectar una segunda dosis de 1 ml. Contraindicaciones: No usar en caso de hipersensibilidad a las sustancias activas, a los adyuvantes o a algún exicipiente. Tiempo de espera: Cero días Titular: CZ Veterinaria, S.A. Reg. Nº: 3450 ESP

En la Tabla 1, se recogen parte de las metodologías empleadas, el tipo de información que proporcionan y los posibles inconvenientes.

TÉCNICA EN QUÉ CONSISTE

Cultivo microbiológico

Identificación de los microorganismos presentes

TABLA 1

Relación de las principales técnicas empleadas para el estudio de la microbiota.

INFORMACIÓN QUE PROPORCIONA

Diversidad del ecosistema

Detección de nuevos géneros o especies

Cuantificación de cada microorganismo

INCONVENIENTES

Técnicas de visualización de ADN de una muestra mediante electroforesis

Crecimiento de bacterias en medios de cultivo específicos.

Tratamiento del ADN (digestión enzimática, amplificación PCR, desnaturalización, etc.) y posterior visualización de los fragmentos en un gel.

Sí No No No

Gran parte de las bacterias de la microbiota intestinal no son cultivables.

PCR a tiempo real

No Sí No No

Procedimiento lento y laborioso.

Secuenciación masiva gen

ribosómico 16S

Amplificación de regiones específicas del genoma de diferentes bacterias o microorganismos.

Secuenciación de secuencias hipervariables en el gen rRNA 16S para conocer la filogenia y las bacterias presentes.

Sí No No Sí

Se requiere el conocimiento previo de los genomas de los microorganismos a detectar.

Sí Sí Sí Sí

No se obtiene información de otros agentes: virus, hongos o arqueas, ni tampoco de genes y funciones metabólicas presentes.

Coste elevado e interpretación compleja.

Actualmente, la técnica más empleada es la secuenciación masiva gen ribosómico 16S.

Tras la extracción del ADN de las heces o tramos del intestino, se amplifican por PCR unas regiones hipervariables de este gen (denominadas V3 y V4) que permiten diferenciar entre bacterias. Con esta tecnología se obtienen millones de secuencias (algunas iguales entre sí y otras diferentes). De esta forma, podemos:

Detectar bacterias no cultivables y aquellas de las que no se conocen previamente las secuencias de sus genomas. Conocer la concentración relativa de cada una, la distribución y la diversidad de la microbiota.

La principal información que se deriva de un estudio de microbiota es la composición taxonómica de la población microbiana, variando esta información en función de la técnica empleada.

En el caso de los estudios de secuenciación masiva, además, podemos obtener información adicional, como la diversidad microbiana observada dentro del mismo individuo (alfa-diversidad) y entre individuos (beta-diversidad). Toda esta información puede representarse de forma gráfica, lo que permite obtener una visualización rápida y fácilmente interpretable de los resultados (Figura 2).

Las medidas de alfa-diversidad, además de cuantificar las especies diferentes, pueden considerar otros aspectos, como las relaciones filogenéticas entre ellas o la cantidad relativa de cada una para valorar posibles situaciones de disbiosis.

La beta-diversidad permite evaluar la similitud o diferencia de las poblaciones microbianas entre muestras o grupos experimentales.

Se usan matrices de distancias y, de nuevo, se puede tener en cuenta únicamente información cualitativa, cuantitativa o filogenética entre las distintas especies.

Las matrices de distancias pueden visualizarse en gráficas en las que cada muestra está representada con un punto, estando más próximos aquellos con mayores similitudes en cuanto a su composición microbiana.

¿QUÉ INFORMACIÓN SE OBTIENE EN UN ESTUDIO DE MICROBIOTA INTESTINAL?

Esquema de la información obtenida en un estudio de microbiota por secuenciación masiva 16S:

A. Taxones presentes en cada muestra y su abundancia relativa.

B. Representación esquemática del concepto de alfa-diversidad en dos muestras. C. Representación gráfica de las medidas de beta-diversidad.

Dada la multitud de aplicaciones prácticas que puede tener el estudio de la microbiota intestinal, a continuación se resumen algunas descritas en producción porcina.

Los estudios de microbiota permiten conocer de qué forma productos como probióticos, prebióticos, simbióticos, postbióticos u otro tipo de aditivos actúan a nivel intestinal modulando la microbiota.

En los últimos años, como consecuencia de las restricciones al uso de antibióticos y la retirada del óxido de zinc (ZnO), estos estudios se han acelerado con el objetivo de encontrar aditivos que puedan ser una alternativa.

Por ejemplo, Yu y colaboradores (2017) estudiaron el efecto del suplemento de quitosano en cerdos destetados, comparando con un grupo suplementado con ZnO y antibióticos y un grupo control.

Diferentes taxones bacterianos: familias, géneros, especies...

La microbiota de los diferentes grupos fue distinta, pero en los grupos del aditivo y de ZnO-antibióticos, a pesar de que alteraban la proporción de diferentes taxones, mostraban una tendencia similar en la modulación de la microbiota.

Estudios como este, combinados con la valoración de índices productivos e incidencias de enfermedades infecciosas, pueden contribuir a la búsqueda de alternativas.

MICROBIOTA INTESTINAL, CRECIMIENTO Y EFICIENCIA ALIMENTARIA

Dado el papel crucial que tiene la microbiota en el procesamiento de nutrientes y en la utilización de la energía, su modulación puede ser una herramienta útil para mejorar la productividad.

EXISTEN NUMEROSOS ESTUDIOS DE ASOCIACIÓN DE TAXONES BACTERIANOS CON LA PRODUCTIVIDAD Y EL CRECIMIENTO EN PORCINO

La revisión de Gardiner y colaboradores (2020) destaca la complejidad de encontrar un microbioma “sano o ideal”, ya que son muchos los factores que influyen en su composición. Sin embargo, entre los diferentes estudios, encontraron géneros bacterianos asociados con un mejor crecimiento y eficiencia, como Treponema y Methanobrevibacter en intestino delgado y grueso, y Lactobacillus en intestino grueso. Otros géneros productores de butirato, como Roseburia y Ruminococcus, también podrían tener un importante papel en una mejor eficiencia.

Con estos datos, estos taxones podrían considerarse como probióticos o como dianas en estrategias nutricionales.

BÚSQUEDA DE BIOMARCADORES DE SALUD INTESTINAL

El estudio de la composición de la microbiota previa a la aparición de la enfermedad intestinal puede ser útil para relacionar los cambios en la misma con la predisposición a una infección o con la evolución tras el periodo de enfermedad.

Muchos de los estudios se han focalizado en la búsqueda de grupos bacterianos que puedan actuar como marcadores de salud o enfermedad en el tracto gastrointestinal, destacando el papel de la familia Enterobacteriaceae o del género Lactobacillus. Por ejemplo, se ha observado una susceptibilidad diferente a la diarrea postdestete en función de la diversidad y la riqueza de la microbiota en los lechones durante el periodo de lactancia con variaciones en las proporciones de diversas familias bacterianas (Lachnospiraceae, Ruminococcaceae, Prevotellaceae y Lactobacillaceae).

Por otro lado, una mayor alfa-diversidad y proporción de las familias Methanobacteriaceae, Ruminococcaceae y Streptococcaceae se ha relacionado con una mejor tasa de crecimiento en cerdos tras la coinfección de PRRS y PCV2.

En general, en lo que respecta a las aplicaciones del estudio de la microbiota, la literatura científica es extensa y en diversas revisiones destacan la gran variabilidad de resultados y los diferentes factores que la originan, llegando incluso a encontrar resultados opuestos. Por ello, sería necesario ir un poco más allá y abordar el estudio de este ecosistema desde una perspectiva más global, haciendo uso de las nuevas técnicas denominadas “técnicas ómicas”.

La microbiota es considerada como un órgano más en los mamíferos, dada las importantes funciones en las que está implicada. Los estudios referidos en este artículo investigan únicamente una parte de este ecosistema y, en concreto, se centran en la composición taxonómica de las bacterias ahí presentes. Sin embargo, gracias al desarrollo de nuevas tecnologías y herramientas, englobadas dentro del concepto de “técnicas ómicas”, podríamos conocer con más detalle qué está ocurriendo en el tracto gastrointestinal. En la Tabla 2 vienen resumidas algunas de las principales técnicas ómicas.

Genómica/ Metagenómica ADN

Secuenciación del ADN de un microorganismo/ muestra.

Información de todo el ADN presente en la muestra evaluada, incluyendo factores de virulencia (viruloma), genes de resistencia a antibióticos (resistoma) o elementos genéticos móviles (mobiloma).

Transcriptómica ARN mensajero

Secuenciación del ARN mensajero expresado por las células diana.

Información sobre qué genes se están expresando en las células y cuánto se están expresando.

Proteómica Proteínas

Metabolómica Metabolitos

Caracterización del nivel de expresión proteica en células/ muestra.

Identificación del conjunto de metabolitos presentes en una célula/ muestra.

Información relativa a la estructura y función de las proteínas expresadas.

Epigenómica ADN/ARN

Información relativa a los procesos celulares para conocer qué se está produciendo.

TABLA 2

Principales técnicas ómicas empleadas para el estudio de la microbiota intestinal.

Todavía queda recorrido, particularmente en los métodos de análisis, interpretación y abaratamiento de costes, pero todo apunta a la necesidad de usar este análisis global de moléculas y las interacciones entre ellas para caracterizar un ecosistema.

Arnold, J. W., Roach, J., &Azcarate-Peril, M. A. (2016).Emerging technologies for gut microbiome research. Trends in microbiology, 24(11), 887-901.

Chen, L., Y. Xu, X. Chen, C. Fang, L. Zhao and F. Chen (2017).The Maturing Development of Gut Microbiota in Commercial Piglets during the Weaning Transition. Frontiers in microbiology 8: 1688.

Crespo-Piazuelo, D., Migura-García, L., Estellé, J., Criado-Mesas, L., Revilla, M., Castelló, A., Muñoz, M., García-Casco, J.M., Fernández, A.I., Ballester, M., Folch, J.M. (2019). Association between the pig genome and its gut microbiota composition.Scientific Reports, 9(1), 8791.

Dou, S., P. Gadonna-Widehem, V. Rome, D. Hamoudi, L. Rhazi, L. Lakhal, T. Larcher, N. Bahi-Jaber, A. Pinon-Quintana and A. Guyonvarch (2017). Characterisation of early-life fecal microbiota in susceptible and healthy pigs to post-weaning diarrhoea.PloS one 12(1): e0169851.

Fouhse, J. M., R. T. Zijlstra and B. P. Willing (2016).The role of gut microbiota in the health and disease of pigs. Animal Frontiers 6(3): 30-36.

Identificación de los patrones de metilación del ADN o ARN.

Evaluación de las modificaciones en el ADN y ARN que pueden interferir con la expresión génica.

La microbiota intestinal desempeña un papel indispensable en el mantenimiento de la salud intestinal y la aplicación de técnicas de secuenciación para su estudio nos permite conocer cómo se modula en función de factores externos y estrategias nutricionales. Todo ello orientado, en definitiva, a garantizar una salud y un rendimiento productivo óptimos.

Gardiner, G. E., Metzler-Zebeli, B. U., & Lawlor, P. G. (2020). Impact of intestinal microbiota on growth and feed efficiency in pigs: A review. Microorganisms, 8(12), 1886.

Kim, H. B., K. Borewicz, B. A. White, R. S. Singer, S. Sreevatsan, Z. J. Tu and R. E. Isaacson (2012). Microbial shifts in the swine distal gut in response to the treatment with antimicrobial growth promoter, tylosin. Proceedings of the National Academy of Sciences 109(38): 15485-15490.

Looft, T., H. K. Allen, B. L. Cantarel, U. Y. Levine, D. O. Bayles, D. P. Alt, B. Henrissat and T. B. Stanton (2014a). Bacteria, phages and pigs: the effects of in-feed antibiotics on the microbiome at different gut locations. The ISME journal 8(8): 1566.

Marchesi, J. R. (2010).Prokaryotic and eukaryotic diversity of the human gut.Advances in applied microbiology 72: 43-62.

Ober RA, Thissen JB, Jaing CJ, Cino-Ozuna AG, Rowland RRR, Niederwerder MC. Increased microbiome diversity at the time of infection is associated with improved growth rates of pigs after co-infection with porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV) and porcine

circovirus type 2 (PCV2). Vet Microbiol. 2017 Sep;208:203-211.

Peng, J., Tang, Y., Huang, Y. (2021). Gut health: The results of microbial and mucosal inmune interactions in pigs. Animal Nutrition, 7, 282-294. Willing, B. and A. Van Kessel (2010). Host pathways for recognition: establishing gastrointestinal microbiota as relevant in animal health and nutrition. Livestock Science 133(1): 82-91.

Yu, T., Y. Wang, S. Chen, M. Hu, Z. Wang, G. Wu, X. Ma, Z. Chen and C. Zheng (2017). Low-molecular-weight chitosan supplementation increases the population of Prevotella in the cecal contents of weanling pigs. Frontiers in microbiology 8.

Zhang, L., W. Wu, Y. K. Lee, J. Xie and H. Zhang (2018).Spatial heterogeneity and co-occurrence of mucosal and luminal microbiome across swine intestinal tract. Frontiers in microbiology 9: 48.

Zhao, W., Y. Wang, S. Liu, J. Huang, Z. Zhai, C.He, J. Ding, J. Wang, H. Wang and W. Fan (2015). The dynamic distribution of porcine microbiota across different ages and gastrointestinal tract segments.PloSone 10(2): e0117441.

Descarga el PDF

l nuevo PRAN es una oportunidad para continuar mejorando la situación de la resistencia a los antibióticos y para poner en práctica el uso racional de los mismos. Es esencial involucrar a todas las partes implicadas, formando un foro de colaboración y coordinación efectiva para el beneficio de todos.

La resistencia antimicrobiana es uno de los grandes retos de la medicina moderna y engloba tanto la salud humana como la sanidad animal y el medioambiente. Este problema pone de manifiesto:

La importancia de observar la aparición de enfermedades zoonóticas, incluidas las causadas por patógenos resistentes.

La importancia de prevenir infecciones, proteger la biodiversidad y fomentar prácticas agrícolas y ganaderas que se basen en el uso prudente de antimicrobianos.

Según un estudio global publicado en The Lancet en 2022 y realizado con datos de 204 países y territorios, la resistencia antimicrobiana se ha convertido en una de las principales causas de muerte en todo el mundo.

En 2019 provocó cerca de 1,27 millones de fallecimientos , por encima de enfermedades como el sida y la malaria, que causaron 860.000 y 640.000 muertes, respectivamente, ese mismo año.

Con el objetivo de abordar el problema de las resistencias antimicrobianas de forma global, en 2011 la Comisión Europea solicitó a los Estados miembros un plan de acción sobre resistencia y se publicó una resolución no legislativa por la que se establecía un Plan Director de Acción sobre Resistencias Antimicrobianas (2011-2016) que estimuló la puesta en marcha de planes nacionales en 13 países, entre ellos España.

El primer Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN) español fue aprobado en 2014 por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y la Conferencia Sectorial del Ministerio de Agricultura en un intento de reducir el riesgo de selección y diseminación de resistencias a los antibióticos.

Los esfuerzos se elevaron al ámbito global en 2015, cuando la 68ª Asamblea Mundial de la Salud aprobó el Plan de Acción Mundial para luchar contra la Resistencia a los Antimicrobianos.

En septiembre de 2016, los líderes mundiales se reunieron en la Asamblea General de las Naciones Unidas para comprometerse con la lucha contra la resistencia. Era la cuarta vez en la historia de las Naciones Unidas en la que la Asamblea General discutía un tema relacionado con la salud (los anteriores fueron el VIH, las enfermedades no transmisibles y el Ébola), lo que revelaba las dimensiones de este problema.

Durante los años posteriores a la creación del PRAN y, tras formalizarse los diferentes grupos de trabajo, se han elaborado más de 60 documentos con diferentes contenidos que atienden a las seis líneas estratégicas del PRAN y que están sirviendo como base para la implementación de un total de 80 medidas en todo el ámbito nacional.

El PRAN lanzó su primer programa (PRAN 2014-2018) con la intención de involucrar al mayor número de agentes posibles en la lucha contra la resistencia a los antibióticos.

Esta primera inmersión reveló la importancia de abordar el problema con un enfoque “One Health” o de una “Única Salud”, dando vida a un segundo PRAN (2019-2021) que, además de establecer objetivos cuantitativos y acciones más concretas y específicas en salud humana y sanidad animal, incorporaba un componente medioambiental.

Entre los logros alcanzados hasta la fecha en sanidad animal, cabe destacar que el consumo total de antibióticos en el área veterinaria en España ha registrado una reducción estimada en un 56,7% entre 2014 y 2020 (de 419 mg/PCU a 181 mg/PCU).

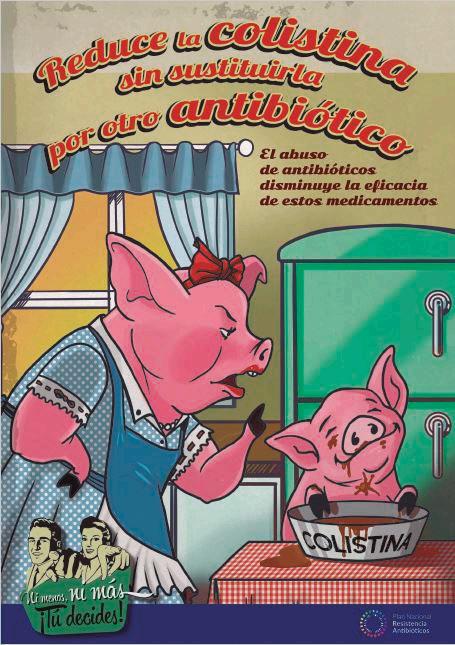

Destacan los programas REDUCE y el pionero Acuerdo para la Reducción del Uso de Colistina en el sector del porcino, iniciativa que ha logrado una reducción del consumo de colistina del 97,18% en dicho sector.

FIGURA 1Se han desarrollado unas guías de referencia en la terapia antimicrobiana que:

1 2

Optimizan y homogeneizan la prescripción de los antibióticos en la práctica clínica.

Establecen criterios únicos de selección de tratamiento, tanto en salud humana como en sanidad animal.

La Guía Terapéutica de Antimicrobianos en Sanidad Animal, en concreto, intenta orientar a los veterinarios clínicos en el abordaje terapéutico y ayudar a llevar a cabo los planes de uso racional de antibióticos. Para que sus contenidos sean accesibles desde cualquier terreno, se presenta en formato de herramienta web interactiva y como aplicación web.

De este modo, contenidos tan útiles como la categorización de los antibióticos, las fichas técnicas de los productos y los cambios legislativos pueden estar al alcance del veterinario desde cualquier lugar a través de esta aplicación.

Esta guía es un proyecto vivo, sujeto a actualización continua y a revisión permanente, que está organizado por especies y utiliza la información agregada del Mapa Epidemiológico de bacterias patógenas clínicas para seleccionar el tratamiento adecuado.

Antes de desarrollar el PRAN actual, el equipo de coordinación del PRAN elaboró y difundió una encuesta de calidad entre las sociedades científicas, entidades colaboradoras y grupos de trabajo con el fin de valorar el trabajo que se había realizado hasta la fecha y poder identificar las actividades que han sido fructuosas y requieren continuidad, así como las necesidades inmediatas y nuevas acciones a desarrollar.

Una de estas acciones es el Proyecto de Vigilancia de Baterías Patógenas Clínicas por especies que, con la creación de una red de laboratorios de análisis clínicos y de una aplicación informática, el mapa de patógenos , facilita la prescripción de antibióticos veterinarios según datos epidemiológicos.

También se está desarrollando un proyecto piloto en pequeños animales para el análisis del consumo real de antibióticos, tanto de registro veterinario como de registro humano, en clínicas y hospitales veterinarios.

Los Programas Reduce fueron identificados sin ninguna duda como una de las actividades más fructíferas.

Tras 6 años desde el inicio del programa Reduce Colistina, el balance se resume en más de 230 adhesiones de empresas productoras del sector porcino y una reducción desde 52 mg/PCU a 0,4 mg/PCU (casi un 100%).

Además, se continúa con los Programas Reduce de cunicultura, bovinos de carne, bovinos de leche y ovino y caprino de carne, y se amplía el grupo de avicultura a aves de puesta y pavos. Finalmente se ponen en marcha nuevos grupos de trabajo de ovino y caprino de leche, équidos, pequeños animales y acuicultura.

Esto ha supuesto un ejemplo en toda Europa, habiendo pasado de los primeros puestos en consumo de antibióticos de importancia crítica (categoría B) a uno de los países de menor consumo.

Informe ESVAC sobre distribución de las ventas de polimixinas para uso veterinario (mg/PCU).

Para desarrollar el nuevo PRAN, también se han tenido en cuenta nuevos retos:

CAMBIOS EN EL USO DE ANTIMICROBIANOS

CAMBIOS EN EL USO DE ANTIMICROBIANOS

La nueva legislación veterinaria establece una nueva forma de usar los antimicrobianos y remarca, entre otras cosas, que “los medicamentos antimicrobianos no se utilizarán de forma rutinaria ni para compensar una falta de higiene, una cría de animales inadecuada o una falta de cuidados, ni una mala gestión de las explotaciones ganaderas”.

Restringe, por tanto, muy significativamente el uso de los antimicrobianos en profilaxis y metafilaxis y, en general, indica que debemos cambiar la manera de hacer las cosas para caminar hacia una producción más sostenible.

RETIRADA DEL ÓXIDO DE ZINC

En marzo del 2017, el Comité de Medicamentos de Uso Veterinario (CVMP) completó la revisión sobre la seguridad y efectividad de los medicamentos veterinarios que contienen óxido de zinc para su administración oral en animales de producción, llegando a la conclusión de que la relación global beneficio-riesgo que existe es negativa. Es decir, los efectos beneficiosos del óxido de zinc con respecto a la prevención de la diarrea en cerdos no contrarrestan los riesgos medioambientales y sanitarios.

Por esta razón, se fijó un periodo de retirada para estos medicamentos no superior a los 5 años, con fecha de vencimiento el 26 de junio del 2022.

ESTRATEGIA “DE LA GRANJA A LA MESA”

ESTRATEGIA “DE LA GRANJA A LA MESA”

Cabe destacar también la estrategia “De la granja a la mesa” que fija un objetivo de reducción de ventas de antimicrobianos en la EU del 50% antes del año 2030. Esta reducción se hará, por supuesto, en función del consumo que tengan los diferentes sectores y países.

En este sentido, el PRAN ha propuesto al sector porcino dar un paso más y avanzar de un proyecto de reducción de colistina a uno nuevo de reducción de antibióticos, el ya mencionado Programa Reduce Antibióticos Sector Porcino, siempre teniendo en cuenta la situación actual e intentando partir de la experiencia que han aportado los esfuerzos previos.

EL NUEVO PRAN ES UNA OPORTUNIDAD PARA MEJORAR LAS COSAS DE FORMA ADECUADA

Y RACIONAL Y PARA ELLO ES NECESARIO EL COMPROMISO DE TODAS LAS PARTES INVOLUCRADAS, LO

SER UN FORO DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN

EFECTIVA PARA EL BENEFICIO DE TODOS

El cálculo del consumo global del sector desde el año 2017 y la identificación de las moléculas que tienen un consumo más elevado, muestran que la amoxicilina es sin duda el antibiótico que presenta un mayor consumo

Al existir datos de resistencia de bacterias patógenas clínicas, el siguiente paso será cruzar estos datos con los de consumo para establecer Indicadores de consumo/ resistencia que permitan un mejor conocimiento de la situación clínico-epidemiológica y que avalen la puesta en marcha de medidas orientadas concretas, tales como las medidas específicas para la retirada del óxido de zinc.

Descarga el PDF

EEl uso generalizado de antimicrobianos en medicina humana y veterinaria en los últimos años ha acelerado la aparición y propagación de microorganismos resistentes. Esta situación se ha visto agravada por la falta de inversión en el desarrollo de nuevos antibióticos eficaces.

La gravedad de las consecuencias es obvia:

Se estima que, cada año, las infecciones resistentes a los antibióticos matan al menos a 25.000 pacientes y le cuestan a la UE 1.500 millones de euros en atención médica y pérdida de productividad1.

Para remediar esta situación y siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, muchos países han establecido estrategias para contener el desarrollo de resistencias a los antibióticos, con una perspectiva conjunta: salud humana, veterinaria y medio ambiental. Un concepto que se ha denominado “One Health” o Salud Única.

Ya hace algunos años que se han iniciado una serie de acciones que incluyen:

Formación.

Vigilancia del consumo y desarrollo de resistencias antimicrobianas a bacterias específicas.

Además, con la aplicación del nuevo reglamento europeo sobre los medicamentos veterinarios2 , su uso es mucho más restrictivo, limitándolos a un uso terapéutico siempre respaldado por diagnóstico y pruebas de sensibilidad.

El método más sencillo para reducir el uso de antibióticos y óxido de zinc (ZnO) sería despoblar y repoblar la granja con animales de alto estado sanitario:

Libres de PRRS, Mycoplasma hyopneumoniae, Actinobacillus pleuropneumoniae, Streptococcus suis virulentos, Brachyspira hyodysenteriae, Pasteurella multocida toxigénica, etc.

Para que este tipo de estrategias sean exitosas es imprescindible que la granja se encuentre en una localización que impida que lleguen las infecciones a partir de granjas vecinas y que, además, disponga de unas buenas medidas de bioseguridad.

No obstante, aun conociendo la solución, esta no es viable para muchas granjas pues se encuentran cerca de otras que supondrán un riesgo muy elevado para el mantenimiento de su estado sanitario.

Para una mayoría de granjas porcinas, la estrategia debe ser otra y, aunque más compleja, puede conseguir resultados espectaculares. Esta estrategia debe considerar los siguientes puntos:

Un correcto estado inmunitario se inicia con un buen plan vacunal en reproductoras y con un correcto aporte de calostro.

El calostro proporciona a los lechones inmunidad pasiva para la protección contra patógenos, la energía necesaria para la termorregulación y el crecimiento corporal, y factores de crecimiento que estimulan el crecimiento y la maduración intestinal3

Con el progreso genético la prolificidad ha aumentado en las granjas. Las camadas grandes se asocian con menores pesos al nacer4 y los lechones con bajo peso al nacer se han asociado con una menor ingesta de calostro5

Los lechones con bajo peso al nacimiento y bajo consumo de calostro tienen mayor probabilidad de morir, ya sea antes o después del destete, y mayor probabilidad de alcanzar pesos más bajos al final del engorde6.

Cualquier medida dirigida a asistir en el parto reducirá la hipoxia de los lechones durante este proceso y ayudará a que los de bajo peso al nacimiento tomen suficiente calostro, lo que tendrá un impacto positivo en la salud7

En este sentido, proporcionar una buena temperatura a los lechones, especialmente a los de menor peso al nacimiento, tendrá un impacto indirecto en la ingesta de calostro, ya que los lechones son más fuertes para llegar al pezón y succionar 8

Algunos estudios que compararon la eficacia del protocolo de limpieza y desinfección en diferentes granjas encontraron que, con demasiada frecuencia, los bebederos y comederos no se limpian adecuadamente10

La correcta aplicación de la técnica del “todo dentro-todo fuera” tiene que incluir el vaciado completo de la sala, una buena limpieza y posterior desinfección.

El secado de la sala debe considerarse un elemento clave del procedimiento de limpieza y desinfección para eliminar no solo las bacterias presentes en la sala, sino también los virus comunes en nuestras granjas como el PRRS11.

Minimizar la transmisión de patógenos entre lotes requiere aplicar algunas reglas básicas de higiene, entre ellos:

Limpieza del carro de procesamiento de lechones entre lotes, limpieza y desinfección de herramientas entre lotes, lavado de manos y cambio de botas o zapatos entre lotes12

PRODUCCIÓN DE CALOSTRO

Cualquier medida destinada a aumentar la producción de calostro por parte de la cerda también será útil, ya que la ingesta individual de calostro se reduce a medida que la camada es más grande.

Aplicar una correcta pauta vacunal a los lechones es esencial para que desarrollen la inmunidad activa necesaria para protegerse de las infecciones más comunes en las granjas, como las asociadas a Circovirus o M. hyopneumoniae, o prevenir aquellas que todavía representan una amenaza, como la infección por el virus de la Enfermedad de Aujeszky. Es común considerar correctos los protocolos de higiene de las granjas sin ningún tipo de auditoría. Sin embargo, con demasiada frecuencia, las salas se lavan parcialmente o no se dejan secar antes de que los animales vuelvan a ocuparlas.

UN BUEN PROCEDIMIENTO DE LAVADO DEBE CONSEGUIR ELIMINAR TODA

Evitar las lesiones, evitando cortar los dientes o, en caso de cortar la cola, cauterizando la herida ayudará a reducir infecciones en los lechones13

Las agujas usadas pueden potencialmente propagar patógenos de cerdo a cerdo14. Por ello, es importante cambiar las agujas, no solo entre camadas o lotes, sino entre distintos animales para prevenir infecciones.

Mover cerdos entre lotes supone romper la integridad de lote y, en consecuencia, el incumplimiento del sistema “todo dentro-todo fuera” que ha sido reconocida como una de las herramientas más efectivas para controlar la salud y mejorar el rendimiento de los cerdos durante el período de crecimiento-engorde15

Mover cerdas nodrizas procedentes de otra sala de partos es un ejemplo.

La contaminación procedente de otra sala de partos se trasladará con ellas. De hecho, se ha demostrado que el virus PRRS y el virus de la Influenza Porcina pueden infectar nuevos lotes de lechones de este modo16

En las granjas comerciales, las cerdas nodrizas superan fácilmente el 10% de las presentes en un lote de partos, lo que representa al menos el doble de lechones transferidos, ya que la adopción en dos pasos es la comúnmente utilizada.

MOVIMIENTO DE LECHONES

Cuando se mueven más del 20% de los lechones, se pierde la integridad de la camada. Para ciertos patógenos, el estado de carga de las cerdas no es el mismo, lo que influye en el estado de salud de su camada al destete17,18

El porcentaje de lechones colonizados al destete puede determinar la expresión clínica de algunas enfermedades, como es el caso de M. hyopneumoniae 19 .

Para otros patógenos, la mezcla de lechones favorecerá su transmisión20

Limitar las adopciones de lechones a las primeras 24 horas después del parto y mover la cantidad mínima necesaria para ocupar todos los pezones disponibles reduce la mortalidad durante los brotes de PRRS21.

Se han realizado pocas investigaciones sobre el efecto de las adopciones en la transmisión de enfermedades y su efecto en etapas posteriores, pero un estudio realizado en la Universidad de Wageningen demostró que la propagación de enfermedades se puede reducir evitando la mezcla de animales desde el nacimiento y hasta el sacrificio.

Las enfermedades respiratorias y el gasto de medicamentos se redujeron como consecuencia de las mejoras en la salud y el rendimiento de los cerdos22 MANEJO

En la práctica, para optimizar la utilización del espacio, es común hacer retroceder a los animales de crecimiento lento, mezclándolos con animales más jóvenes (de lotes posteriores). Estos movimientos se realizan generalmente antes del destete, al final de la fase de postdestete o al final del cebo.

Los sistemas de manejo en bandas hacen más difícil la práctica de estos movimientos de cerdos y, en consecuencia, mantienen mejor la integridad de los lotes, reconociéndose como una herramienta eficaz en el manejo de las enfermedades23.

Los sistemas de bandas que crean un intervalo más largo entre lotes podrían tener un impacto negativo en la producción, pero ayudan a mantener una buena higiene y, por tanto, resultan un instrumento muy interesante para controlar infecciones24.

Para algunos patógenos como Lawsonia intracellularis, M. hyopneumoniae y A. pleuropneumoniae, se ha comprobado que el manejo en bandas ha mejorado su control, siendo el sistema de bandas a 5 semanas el que mostró una mejora más constante a lo largo del tiempo en comparación con el sistema de bandas a 4 semanas25

Uno de los episodios que más problemas genera es el destete, que hasta ahora nos ha obligado a medicar con antibióticos o con ZnO para controlarlo.

Al destete, los lechones pasan de consumir una dieta líquida altamente digestible (la leche de la cerda) a consumir una dieta sólida de menor digestibilidad.

Este cambio provoca que los lechones pasen por un periodo de ayuno inmediatamente después de ser destetados y su duración depende de la ingesta de dieta solida que tomaban antes de ser destetados.

MÁS PROLONGADOS26

Una ingesta de pienso reducida durante la primera semana postdestete se correlaciona con un mayor riesgo de sufrir una diarrea post-destete27,28

Una ingesta deficiente de pienso reducirá el crecimiento, contribuyendo a la inflamación del intestino y afectando a la longitud de sus microvellosidades y profundidad de las criptas29. Estos cambios de la mucosa intestinal son los que promueven un ambiente ideal para la multiplicación de bacterias como E. coli.

Destetar lechones de más edad reduce el riesgo de sufrir diarreas al postdestete, ya que tendrán un tracto gastrointestinal más maduro y una mayor ingesta de pienso antes del destete, sufriendo menos estrés al ser destetados30

Nos llevaría mucho más de un artículo comentar cuáles deberían ser las pautas correctas de manejo, los requerimientos ambientales, las distintas dietas y las instalaciones necesarias para los cerdos en sus distintas fases de crecimiento. Pero la correcta aplicación de todas ellas será básica para conseguir reducir el uso de antibióticos.

El camino hacia una producción animal que use una cantidad inferior de antimicrobianos está iniciado.

Evidentemente, este camino no es fácil y complica el trabajo de productores y técnicos (tanto veterinarios como nutrólogos). Pero para ello, es imprescindible trabajar en el control de los factores de riesgo, aun sabiendo que la obtención de resultados será lenta y muchas veces menos espectacular.

Ha llegado la hora de aplicar todo lo que sabemos en higiene, sistemas de manejo, nutrición, calidad ambiental , etc., y demostrar con ello que la producción intensiva no está reñida con un uso racional de los antibióticos.

Juan A. Gilabert, Sonia Rubio, Mª Dolores San Andrés y Manuel I. San Andrés.

Sección Dptal. de Farmacología y Toxicología, Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid

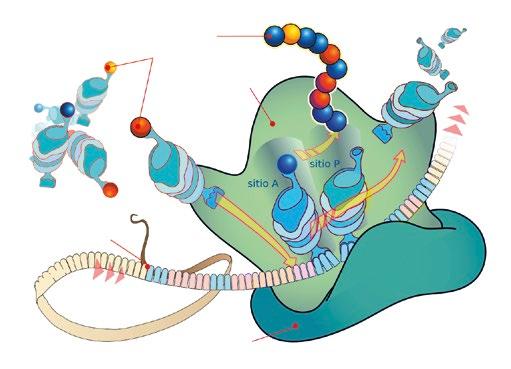

En la segunda parte de este artículo se abordan las clases de antibióticos que basan su mecanismo de acción en la inhibición de la síntesis proteica (Figura 1) dependiente de la subunidad ribosomal 50S (macrólidos, lincosamidas, estreptograminas, anfenicoles y pleuromutilinas), centrándonos en las más relevantes en el tratamiento de las enfermedades infecciosas que afectan al ganado porcino.

FIGURA 1

Alteración de la síntesis proteica bacteriana a nivel de la subunidad 50S mediante la inhibición de la actividad peptidil transferasa, impidiendo la formación de los enlaces peptídicos y, por ende, la elongación de la cadena de aminoácidos (Modificado de LadyofHats – Wikimedia Commons).

En el grupo de los macrólidos se incluyen numerosos compuestos:

De origen natural (1ª generación): son casi todos producidos por diversas especies de Streptomyces

Derivados semisintéticos (2ª generación): con mejores propiedades farmacocinéticas.

Cetólidos (3ª generación): con mejores propiedades frente a cepas resistentes a otros macrólidos, pero que no se han aprobado para el uso en animales.

Etimológicamente, su denominación proviene de “macro” = grande y “olido” = lactona, ya que contienen un anillo lactónico de 12, 14, 15 o 16 átomos de carbono, unidos por un enlace glucosídico a dos o tres residuos de azúcares neutros o básicos, normalmente hexosas.

Los macrólidos forman, junto con las lincosamidas y las estreptograminas, el grupo MLS (de sus siglas en inglés, Macrolides – LincosamidesStreptogramins), ya que comparten características comunes (mecanismos de acción, espectro de actividad y propiedades farmacológicas) a pesar de las diferencias químicas que hay entre ellos.

Macrólidos (Cetólidos), Lincosamidas, Estreptograminas, Anfenicoles y Pleuromutilinas

Los macrólidos se caracterizan por tener un amplio espectro frente a bacterias Gram+ y anaerobias, particularmente como bacteriostáticos. También presentan actividad frente a algunos patógenos Gram-.

En general, son antibióticos bacteriostáticos, pero pueden ser bactericidas para algunos patógenos según las dosis.

Su mecanismo de acción se basa en la estimulación de la disociación de la peptidiltransferasa del ribosoma durante el proceso de translocación, impidiendo la translocación del tRNA.

El sitio de unión de los macrólidos es similar al de cloranfenicol y lincosamidas por lo que interfieren en su acción.

EN VETERINARIA, LOS MÁS UTILIZADOS SON LOS DE 14 C (ERITROMICINA) Y LOS DE 16 C (TILOSINA, TILMICOSINA Y TILVALOSINA, DE USO EXCLUSIVO EN ANIMALES)

Los macrólidos se caracterizan por tener una buena absorción por vía GI y parenteral, aunque la vía IM causa dolor en el punto de inyección por lo que es preferible la vía IV.

Tienen buena liposolubilidad y se distribuyen bien a pesar de su alto peso molecular, excepto en LCR y cerebro. Su eliminación es, fundamentalmente, por vía biliar por lo que se recomienda vigilar la función hepática.

Las interacciones son más destacables en la eritromicina que en otros macrólidos más modernos y se deben a su inhibición del metabolismo hepático por citocromo P-450 y a la inhibición de la glicoproteína-P o complejo MDR (MultiDrug Resistance)

Las resistencias a los macrólidos son frecuentes y suele deberse a una mutación cromosómica que impide su unión al ribosoma bacteriano o a la metilación postranscripcional del ARN, por la producción de metilasas bacterianas mediada por plásmidos. También puede darse por una resistencia adquirida por enzimas que inactivan al macrólido o por sistemas de eflujo (bombas de eflujo o transportadores de membrana).

FIGURA 2

Mecanismos de resistencia de los macrólidos. A. Alteración del lugar diana ribosomal (metilación), a menudo referido como resistencia MLSB, ya que afecta a los macrólidos, lincosamidas y estreptograminas del grupo B. B. Utilización del mecanismo de flujo activo. C. Producción de enzimas inactivadoras. En general, es de esperar resistencia cruzada entre macrólidos, lincosamidas o estreptograminas.

PRINCIPALES MACROLIDOS DE USO EN PORCINO

El macrólido de 14 C de uso en porcino es la eritromicina

La eritromicina fue descubierta en 1952 a partir de una cepa de Streptomyces erythreus, habiéndose obtenido posteriormente algunos derivados semisintéticos.

Solo está disponible en forma de solución inyectable para su administración por vía IM. No se debe administrar por otras vías. Existen 2 formulaciones comercializadas.

Es bacteriostática, pero puede comportarse como bactericida a altas dosis frente a determinados patógenos.

Es activa frente a bacterias Gram+ (Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Corynebacterium spp.) y bacterias Gram- (Haemophilus spp., Bordetella spp., Pasteurella multocida, Dichelobacter nodosus, Fusobacterium necrophorum), así como a otras como Mycoplasma spp., Leptospira spp.

En cambio, son resistentes a la eritromicina Klebsiella spp., Salmonella spp., Proteus spp., Aerobacter spp., Pseudomonas spp. y E. coli.

Por su naturaleza irritante, la eritromicina puede provocar inflamación y dolor en el punto de inyección que desaparece en unos días. Por otro lado, no ha quedado demostrada la seguridad del medicamento veterinario durante la gestación o la lactancia en las especies de destino, siendo el tiempo de espera en carne de 10 días.

Macrólidos de 15 C

Los macrólidos de 15 C o azálidos de uso en porcino son la tulatromicina y la gamitromicina.

La tulatromicina es un azálido, macrólido semisintético de larga duración de acción, ya que posee una semivida de eliminación larga, en parte, por poseer tres grupos amino en su estructura.

Se presenta en solución inyectable para su administración por vía IM, existiendo 28 formulaciones comercializadas.

Este antibiótico está indicado en el tratamiento del Complejo Respiratorio Porcino (CRP).

Si bien, no se han descrito interacciones, en el punto de inyección se observan frecuentemente reacciones patomorfológicas reversibles (congestión, edema, fibrosis y hemorragia) durante aproximadamente 30 días. Su tiempo de espera en carne es de 13 días.

Este antibiótico está indicado en el tratamiento del Complejo Respiratorio Porcino (CRP)

Presenta un amplio margen de seguridad y su tiempo de espera en carne es de 16 días.

Los macrólidos tilosina, tilmicosina y tilvalosina se usan ampliamente para el tratamiento de enfermedades que son comunes en los animales destinados a la producción de alimentos, como infecciones gastrointestinales y respiratorias. Otros representantes de este grupo son la tildipirosina y la espiramicina

La tilosina es un macrólido natural, estructuralmente similar a la eritromicina, producida por Streptomyces fradiae, que presenta una baja solubilidad en agua.

Se comercializa en varias formas farmacéuticas para su administración oral (premezcla medicamentosa o granulado para mezclar con el alimento o como polvo o granulado para administrar con el agua bebida o leche) o parenteral (IM, IV), existiendo 27 formulaciones comercializadas.

Tiene una actividad principalmente bacteriostática frente a cocos Gram+ (Staphylococcus, Streptococcus), bacilos Gram+ (como Erysipelothrix), algunos bacilos Gram- y Mycoplasma.

Los productos inyectables que contienen tilosina están indicados para el tratamiento y la prevención de la neumonía enzoótica porcina y de las infecciones respiratorias causadas por Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida y Haemophilus parasuis.

Los datos de eficacia no apoyan su uso frente a la disentería porcina causada por Brachyspira hyodysenteriae por la alta tasa de resistencia observada in vitro.

Los tiempos de espera en carne son (según especialidades):

Vía oral en pienso: 0- 5 días

Vía oral en agua de bebida/leche: 0-21 días

Vía parenteral: 13-21 días

La tilmicosina es un macrólido semisintético obtenido en 1989 a partir de tilosina y de uso exclusivamente veterinario.

Se comercializa en varias formas farmacéuticas para su administración solo por vía oral (premezcla medicamentosa o granulado o como concentrado o solución oral para mezclar con el agua bebida o leche), existiendo 9 formulaciones comercializadas, ninguna de ellas en formato inyectable.

Actúa principalmente frente a bacterias Gram+, aunque también afecta a ciertas bacterias Gram- y micoplasmas, concretamente, Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella multocida y Actinobacillus pleuropneumoniae.

En cerdos, está autorizada por procedimiento centralizado de la EMA para administración oral y está indicada en cerdos para el tratamiento de la enteropatía proliferativa porcina causada por Lawsonia intracellularis, el tratamiento y metafilaxis de la disentería porcina causada por Brachyspira hyodysenteriae y de la neumonía enzoótica porcina asociada a Mycoplasma hyopneumoniae.

Los tiempos de espera en carne están entre 14 días (concentrado o solución oral para mezclar con el agua bebida o leche) y 21 días (premezcla medicamentosa o granulado). Sus residuos se consideran seguros para el medio ambiente.

La tilvalosina es un macrólido semisintético que se encuentra disponible en varias formas (premezcla medicamentosa, polvo oral o en granulado para administrar en el agua bebida) para su administración por vía oral, existiendo 3 formulaciones comercializadas.

Se caracteriza por su mayor potencia frente a Mycoplasma que otros macrólidos.

Está indicada para el tratamiento y la metafilaxis de la neumonía enzoótica porcina causada por Mycoplasma hyopneumoniae, el tratamiento de la enteropatía proliferativa porcina (ileítis) causada por Lawsonia intracellularis y el tratamiento y la metafilaxis de la disentería porcina causada por Brachyspira hyodysenteriae.

El tiempo de espera en carne es de 2 días.

La tildipirosina es un macrólido semisintético que puede usarse en todas las etapas de crecimiento y es usado mayoritariamente en lechones.

Se presenta en solución inyectable para su administración por vía IM (debe tenerse especial cuidado en evitar la autoinyección, ya que los estudios toxicológicos muestran efectos cardiovasculares), existiendo solo 1 especialidad farmacéutica autorizada.

Está indicada en el tratamiento del Complejo Respiratorio Porcino.

Dada su larga semivida de eliminación, se administra una dosis única y se valora su efecto a las 48 horas tras la inyección. Si los síntomas persisten o aumentan, o si tiene lugar una recaída, el tratamiento debe cambiarse utilizando otro antibiótico.

Su tiempo de espera en carne es de 9 días.

La espiramicina es un macrólido bacteriostático, a dosis habituales, y bactericida, a dosis más altas.

Se comercializa en varias formas farmacéuticas para su administración oral (como premezcla medicamentosa para mezclar con el alimento o como polvo para administrar con el agua bebida) o de administración parenteral (IM), existiendo 5 formulaciones comercializadas.

Su espectro de acción comprende bacterias Gram-, como Haemophilus parasuis, y micoplasmas como Mycoplasma hyopneumoniae.

El desarrollo de resistencias a la espiramicina es lento y ocurre a través de plásmidos R o por sumatorio de mutaciones.

Los tiempos de espera en carne son (según especialidades):

Vía oral en pienso: 12 días

Vía oral en agua de bebida: 9-14 días

Vía parenteral: 22 días

Los antibióticos de este grupo también son producidos por distintas especies de Streptomyces.

El primero de ellos con aplicación clínica fue la lincomicina a partir del cual se obtuvo la clindamicina (aunque no se usa en cerdos).

La lincomicina es menos potente que la clindamicina (valores de CIM más altos) por lo que se formula sola o en combinación (con espectinomicina).

Se puede administrar por vía oral (premezcla, polvo para administrar en agua de bebida), o por vía parenteral (IM o IV), existiendo 18 especialidades farmacéuticas como único principio activo y 9 más combinada con espectinomicina (IM o en polvo para agua de bebida).

Los macrólidos y las lincosamidas, aunque estructuralmente diferentes, comparten muchas propiedades, entre las que se pueden destacar su amplio espectro frente a bacterias Gram+, por lo que son una alternativa a las penicilinas. Además, son activas frente a Mycoplasma y eficaces frente a anaerobios Gram+ (excepto Enterococos). En cambio, son ineficaces frente a Gram-.

Las lincosamidas son bacteriostáticas y están indicadas frente a disentería porcina y micoplasmosis, aunque se recomienda el uso de tiamulina, como primera elección.

Sus características farmacocinéticas se basan en que son liposolubles, por lo que tienen amplia distribución (llegan a la leche y pueden generar disbiosis) y buena penetración tisular. Además, sufren atrapamiento a pH ácido.

Causan alteraciones gastrointestinales, como diarreas fatales y colitis pseudomembranosa en personas y en otras especies animales (muy tóxica para herbívoros, équidos y roedores).

Las estreptograminas se diferencian de otros miembros del grupo MLS por estar formadas por dos componentes estructurales:

Estreptograminas del grupo A: son macrolactonas

Estreptograminas del grupo B: son hexadepsipéptidos

Su representante más característico en la terapéutica veterinaria es , que está formada por virginiamicina M1 del grupo A y virginiamicina S1 del grupo B.

Si bien, este antibiótico no se encuentra aprobado para uso veterinario , se utiliza en otros países fuera de la UE para tratar las infecciones originadas por patógenos Gram+ y anaerobios o como promotor del crecimiento en el ganado vacuno, cerdos y aves de corral (uso prohibido en la UE).

En porcino, se emplea para el tratamiento de la enterocolitis necrosante en neonatos o del síndrome hemorrágico intestinal en cerdos de engorde causado por Clostridium.

Las resistencias constitutivas a todos los antibióticos del grupo MLS son comunes en animales tratados con virginiamicina o tilosina como promotores del crecimiento.

Los anfenicoles son antibióticos con estructura fenilpropanoide. El primero de su clase fue cloranfenicol que fue aislado en 1947 de Streptomyces venezuelae a partir de una muestra de suelo. Fue el primer antibiótico de amplio espectro en ser administrado tanto sistémicamente como por vía oral en humanos.

Tienen amplio espectro de actividad tanto frente a patógenos Gram+, entre los que se incluyen gran número de Streptococcus y Staphylococcus, así como Gram-, tales como Pasteurella, Escherichia, Neisseria, Brucella, Salmonella, Shigella y Haemophilus

Muchas bacterias anaerobias son sensibles al cloranfenicol, como Clostridium, Bacteroides, Fusobacterium y es destacable su actividad frente a Nocardia, Chlamydia, Mycoplasma y Rickettsia.

Poseen actividad bacteriostática que puede llegar a ser bactericida a concentraciones suficientemente superiores a la CIM.

Su mecanismo de acción es el mismo que el de los antibióticos pertenecientes al grupo de las lincosamidas, bloqueando la enzima peptidiltransferasa de la subunidad 50S.

La unión de los fenicoles inhibe la reacción de peptidación, reduciendo la actividad catalítica de la peptidiltransferasa y, por tanto, inhibiendo la traducción del ARNm bacteriano. Sin embargo, pueden unirse también al ribosoma 70S de las mitocondrias de células eucariotas, produciendo alteraciones de la hematopoyesis o aplasias. Por ello, está prohibido su uso en animales por causar anemias fatales en humanos.

El cloranfenicol tiene resistencias cruzadas con el tianfenicol. Además, a veces interviene otro mecanismo de resistencia más contingente, la reducción adquirida de la permeabilidad de la membrana externa bacteriana a los fenicoles.

Dentro de esta clase, los más representativos por su uso en porcino son el tianfenicol y el florfenicol:

El tianfenicol es un derivado metil-sulfonil del cloranfenicol con un espectro de actividad similar, pero de 2,5 a 5 veces más potente y menos tóxico.

Se encuentra disponible para la administración por vía oral en agua de bebida o leche o parenteral (IM o IV), existiendo 2 formulaciones comercializadas.

Es un antibiótico de amplio espectro, activo frente a bacterias Gram+ y Gram-, anaerobias. Es activo frente a los patógenos bacterianos aislados más comúnmente responsables de infecciones respiratorias porcinas (como pasteurelosis o pleuroneumonía).

Puede causar problemas cutáneos o prolapso anal, más frecuentemente con la forma inyectable.

Se excreta como fármaco original y como glucuronato de tianfenicol, variando los tiempos de espera en carne de 5 a 13 días según la vía de administración.

Es un derivado fluorinado sintético de tianfenicol. Se encuentra disponible para la administración por vía oral como premezcla medicamentosa, en agua de bebida o en soluciones/suspensiones inyectables (IM), existiendo 24 formulaciones comercializadas.

La resistencia a florfenicol se debe principalmente a la presencia de bombas de eflujo específicas (ej. florR) o multi-sustrato (ej. AcrAB-TolC).

Los genes correspondientes a estos mecanismos están codificados en elementos genéticos como plásmidos, transposones o casetes génicos. La resistencia cruzada con cloranfenicol es posible.

Frecuentemente, las reacciones adversas observadas son diarrea y/o eritema/edema perianal o rectal transitorias que pueden afectar al 50% de los animales. Estas reacciones pueden observarse durante una semana.

Los tiempos de espera en carne varían de 14 a 23 días según vía de administración y potencia.

Las pleuromutilinas son un grupo de antibióticos descubierto en 1951 a partir de hongos (género Pleurotus, hoy reclasificados en otros géneros).

Existen varias pleuromutilinas que fueron aprobadas primero para uso veterinario (la tiamulina y la valnemulina son de uso exclusivo en animales y ambas autorizadas en cerdos), aunque a la medicina humana no llegaron hasta 2007.

Hoy en día, todas pueden obtenerse por síntesis química como derivados de la pleuromutilina, un diterpenoide tricíclico natural.

ESPECTRO Y MECANISMO DE ACCIÓN

ESPECTRO Y MECANISMO DE ACCIÓN

El espectro de acción de las pleuromutilinas es similar al de los macrólidos, como la tilosina, aunque con una mayor potencia frente a bacterias Gram- por lo que representa una alternativa.

Su mecanismo de acción también consiste en la inhibición de la enzima peptidiltransferasa.

Las pleuromutilinas se caracterizan por su amplia absorción y distribución, acumulándose en tejidos diana (pulmón o hígado). Se metabolizan en el hígado en un elevado porcentaje y tanto el fármaco como sus metabolitos se excretan, principalmente, por vía biliar.

La valnemulina tiene un pronunciado efecto de “primer paso”, por lo que las concentraciones plasmáticas dependen del método de administración, concentrándose mucho más en los tejidos, en particular los pulmones y el hígado, que en el plasma.

El mecanismo de resistencia de las pleuromutilinas se asocia a mutaciones cromosómicas, haciendo que la aparición de resistencias sea lenta y progresiva. Se han descrito resistencias cruzadas a la tilosina y a otros macrólidos. Las principales interacciones se producen con antibióticos ionóforos.

La tiamulina fue la primera pleuromutilina aprobada para uso veterinario en 1979. Está disponible en distintas formas farmacéuticas para su administración oral (premezcla medicamentosa para administrar junto al alimento o como solución, polvo y granulado para administrar junto al agua de bebida o leche) o en forma de solución oleosa inyectable para la administración parenteral (IM), existiendo 25 formulaciones.

Posee acción bacteriostática y presenta actividad in vitro frente a micoplasmas porcinos (M. hyosynoviae y M. hyopneumoniae), anaerobios Gram- (Brachyspira hyodysenteriae) y aerobios Gram- (Actinobacillus pleuropneumoniae). Se utiliza fundamentalmente en el tratamiento de la disentería porcina asociada a Brachyspira hyodysenteriae y complicada por Fusobacterium spp. y Bacteroides spp., tratamiento de la neumonía enzoótica causada por cepas de Mycoplasma hyopneumoniae sensible a tiamulina, tratamiento de la artritis micoplásmica causada por cepas de Mycoplasma hyosynoviae sensible a tiamulina y tratamiento de la pleuroneumonía causada por cepas de Actinobacillus pleuropneumoniae sensible a tiamulina.

Se ha demostrado que la tiamulina interacciona con los ionóforos como la monensina, la salinomicina y la narasina, produciendo signos idénticos a los de una toxicosis por ionóforos. Se debe al bloqueo de su metabolismo y eliminación hepática. Por tanto, los animales no deben recibir estos ionóforos durante el tratamiento con tiamulina, al menos 7 días antes o después del mismo. Puede producirse una grave disminución del crecimiento, ataxia, parálisis o muerte.

El tiempo de espera en carne es de 1 a 10 días para las formas orales y de 21 o 22 días para las inyectables, dependiendo de la especialidad utilizada.

La valnemulina fue aprobada para uso veterinario en 1999. Se presenta como premezcla medicamentosa para su administración oral en el pienso, encontrándose disponible en 2 especialidades.

Es activa frente a Mycoplasma spp., Lawsonia intracellularis y espiroquetas como Brachyspira hyodysenteriae. En porcino se utiliza para el tratamiento y/o prevención de infecciones digestivas (disentería, enteropatía proliferativa, colitis, ileítis) o pulmonares (neumonía enzoótica).

Se han demostrado resistencias cruzadas entre pleuromutilinas y oxazolidinonas, anfenicoles, estreptogramina A y lincosamidas en aislados porcinos de MRSA (Staphylococcus aureus resistentes a meticilina).

Al igual que tiamulina, no se debe administrar junto con ionóforos. Además, se debe considerar cuidadosamente el uso de valnemulina cuando las pruebas de sensibilidad a los antimicrobianos hayan demostrado resistencia a pleuromutilinas, oxazolidinonas, fenicoles, estreptogramina

A y lincosamidas porque su efectividad puede verse reducida.

El tiempo de espera en carne es de 1 día.

Patologías infecciosas más frecuentes en ganado porcino y sus posibles tratamientos antibióticos. En gris se muestran los antimicrobianos que no pertenecen al grupo de inhibidores de la síntesis proteica.

Salmonelosis

Salmonella typhimurium, Salmonella choleraesuis, Salmonella derby

Antimicrobianos de amplio espectro. Muchos problemas de resistencias y se pueden generar transmisores de plásmidos.

Apramicina | Espectinomicina Neomicina C | Apramicina

Clortetraciclina + Sulfametoxacina Sulfamidas potenciadas

Múltiples resistencias en ETEC (E. coli enterotoxigénicas)

Diarreas postdestete

Enteropatía proliferativa porcina (EPP) –Ileítis porcina

Disentería porcina y espiroquetosis intestinal Yersiniosis

Escherichia coli Campylobacter coli, Campylobacter jejuni Lawsonia intracellularis

Brachyspira hyodysenteriae, Brachyspira pilosicoli Yersinia enterocolitica

Colitis no específica

Enfermedad de los edemas (muerte por shock endotóxico)

Enteritis asociada a Clostridium

Escherichia coli

Clostridium difficile, Clostridium perfringens

Apramicina | Neomicina | Tetraciclina Sulfamidas potenciadas | Ampicilina

Danofloxacina

No suelen tratarse. Muy sensibles a: Eritromicina | Estreptomicina

Potencialmente resistentes a macrólidos. Tiamulina | Valnemulina | Tilosina Eritromicina | Clortetraciclina Lincomicina (menos efectiva) Difloxacina | Virginiamicina | Clortetraciclina

Tiamulina | Valnemulina | Tilosina Lincomicina | Neomicina C Lincomicina + Espectinomicina Lincomicina + Nitroimidazoles Sedacamicina | Imidazoles Monensina (pienso)

Tetraciclinas

Fluoroquinolonas Penicilinas sintéticas

Oxitetraciclina

Apramicina

Neomicina

No son útiles los antibióticos Resistencia a Eritromicina Resistencia a Tetraciclina

Rinitis atrófica

Bordetella bronchiseptica, Pasteurella multocida

Tratamientos en estadíos tempranos y casi todos parenterales.

Tilosina | Oxitetraciclina | Eritromicina

Tulatromicina | Gamitromicina

Florfenicol | Sulfamidas potenciadas

APP no sensible a antibióticos. Tilmicosina (en brotes) | Clortetraciclina | Ceftiofur

Pleuroneumonía asociada a Actinobacillus

Actinobacillus pleuropneumoniae (APP), Haemophilus pleuropneumoniae

Fluoroquinolonas (Danofloxacina, Enrofloxacina, Marbofloxacina )

Florfenicol | Estreptomicina C

Espectinomicina + lincomicina

En pienso metafilaxia y control: Oxitetraciclina | Doxiciclina | Tilmicosina

Florfenicol

Neumonía por Mycoplasma

Mycoplasma hyopneumoniae

No hay tratamiento efectivo. Solo reduce signos. Lincomicina + espectinomicina

Doxiciclina | Tilosina | Tulatromicina

Espectinomicina | Gamitromicina Espiramicina | Florfenicol | Clortetraciclina

Fluoroquinolonas

Complejo Respiratorio Porcino y neumonía por Mycoplasma

Pasteurella, Actinobacillus (APP), Escherichia coli, Klebsiella, Bordetella bronchiseptica, Streptococcus, Staphylococcus

Pasteurelosis

Pasteurella multocida

PRRS (Síndrome Reproductivo y Respiratorio Porcino)

Casos agudos

Leptospira interrogans (variedad Pomona)

Leptospirosis

Casos crónicos (abortos)

Leptospira interrogans (variedad Bratislava), Leptospira borgpetersenii, Leptospira kirschneri

Pielonefritis

Actinobaculum suis, Escherichia coli

Vacunación y manejo adecuado. Buen estado inmunitario.

Tulatromicina | Gamitromicina Clortetraciclina | Doxiciclina

Tetraciclinas | Estreptomicina | Espiramicina Espectinomicina | Tilmicosina | Telitromicina Clortetraciclina | Doxiciclina Ceftiofur + Sulfamidas

Gamitromicina | Tulatromicina Tilvalosina | Tilmicosina

Ampicilina | Amoxicilina, Penicilina G | Cefalotina

Estreptomicina | Clortetraciclina Dihidroestreptomicina | Oxitetraciclina Tilosina | Eritromicina

Solo en ciertos casos:

Estreptomicina

Penicilina

Enrofloxacina

Artritis-sinovitis séptica Enfermedad de Glässer

Artritis por Micoplasma y bursitis poliarticular

Trueperella pyogenes, Fusobacterium necrophorum, Staphylococcus spp., Erysipelothrix rhusiopathiae, Mycoplasma hyosynoviae, Histophilus somni

Glaesserella parasuis

Mycoplasma hyosynoviae

Tetraciclinas | Gentamicina | Amikacina

Espectinomicina | Clortetraciclina

Ceftiofur | Marbofloxacina

Tratamiento intraarticular: Gentamicina | Amikacina | Ceftiofur

Florfenicol Eritromicina Estreptomicina C

Tilosina Lincomicina

Espectinomicina+ Tilosina Oxitetraciclina

Colibacilosis neonatal (ETEC y EPEC)

Staphylococcus, Pseudomonas, Fusarium, y Escherichia coli

Serotipos de Escherichia coli septicémico, enterotoxigénico (ETEC), enteropatógeno (EPEC)

Tularemia

Pododermatitis Estreptococias

Francisella tularensis

Florfenicol

Oral Colistina | Neomicina | Clortetraciclina Amoxicilina o Amoxicilina + clavulánico Fluoroquinolonas (Enrofloxacina, Marbofloxacina)

Parenteral Amoxicilina | Ceftiofur

Tetraciclinas Estreptomicina

Penicilina | Clortetraciclina

Streptococcus spp.

Erysipelothrix rhusiopathiae

Muchas resistencias: Tetraciclinas | Eritromicina | Gentamicina Estreptomicina C | Tilmicosina

Penicilina + Sulfamidas potenciadas

Tratamiento frente a meningitis

Beta-lactámicos | Neomicina

Oxitetraciclina | Tilosina

Penicilina, Fluoroquinolonas, Cloxacilina

Muchas resistencias: Ciprofloxacina, Neomicina, | Estreptomicina, Polimixinas

MRSA

Staphylococcus hyicus, Staphylococcus chromogeno, Staphilococcus epidermidis

Dermatitis ulcerativa

Borrelia suilla

Brucelosis

Síndrome de la cerda sucia

MMA o Síndrome de disgalactia postparto

Brucella abortus, Brucella suis + Brucella abortus

Oxitetraciclina (tratamiento de apoyo)