¡Conoce las temáticas para el 2025!

ENERO

Formulación de dietas equilibradas

FEBRERO

JULIO

Reducción del Uso de Antibióticos: alternativas y estrategias nutricionales

AGOSTO

Bioseguridad nutricional y conservación del alimento

MARZO

Importancia del agua

ABRIL

Alimentación en reproductores

MAYO

Probióticos y prebióticos en Porcicultura

JUNIO

Protección contra micotoxinas

Nutrición y calidad de la carne

SEPTIEMBRE

Alimentación pre-faena: su impacto en la rentabilidad y el bienestar animal

OCTUBRE

Uso de tecnologías para mejorar la alimentación y el control nutricional

NOVIEMBRE

Estrategias de alimentación pre y postdestete de lechones

DICIEMBRE

Efectos del estrés térmico en la eficiencia alimenticia

DESAFÍOS 2025 PARA EL SECTOR

PORCINO MUNDIAL

El sector porcino global enfrenta un 2025 lleno de incertidumbre, con factores económicos, políticos y sanitarios influyendo en su desarrollo. Según el último informe de Rabobank, se espera una reducción en los costos de producción gracias a una baja en los precios de los insumos, aunque el clima aún representa una amenaza para las cosechas y la alimentación animal. La producción de soja podría alcanzar niveles récord, mientras que la de maíz en Sudamérica se verá afectada por condiciones secas en Argentina y retrasos en la siembra en Brasil, lo que podría encarecer el grano.

A nivel comercial, las crecientes tensiones geopolíticas representan un riesgo para el comercio global. La inestabilidad en países como Corea del Sur y posibles cambios en las políticas arancelarias de EE.UU., especialmente con un eventual regreso de Donald Trump, generan incertidumbre en la industria, llevando a los productores a adoptar estrategias a corto plazo en lugar de realizar inversiones sostenibles.

En materia sanitaria, la amenaza de enfermedades persiste. La peste porcina africana sigue impactando a Asia y Europa, mientras que el síndrome reproductivo y respiratorio porcino afecta a diversas regiones. Un reciente brote de fiebre aftosa en Alemania ha derivado en restricciones a las importaciones de su carne de cerdo, evidenciando la fragilidad del comercio ante la sanidad animal. Ante esto, la bioseguridad se perfila como una prioridad clave, con oportunidades de inversión en mejoras sanitarias.

Con este panorama, el sector porcino debe prepararse para un año desafiante, donde la adaptación y la innovación serán esenciales para garantizar su estabilidad y crecimiento.

EDITOR AGRINEWS LLC

PUBLICIDAD

Luis Carrasco

+34 605 09 05 13 lc@agrinews.es

Félix Muñoz +34 618 18 00 16 felix@mediatarsis.com

COMITÉ TÉCNICO

Laura Batista

Roberto M.C. Guedes

REDACCIÓN

Noelia Ammendolea

Óscar Cáceres

Maria Emilia Andreani

ATENCIÓN AL CLIENTE secretaria@grupoagrinews.com

ADMINISTRACIÓN

Mercè Soler admin@agrinews.es

Precio de suscripción anual: 90 USD

info@grupoagrinews.com porcinews.com grupoagrinews.com

Revista de distribución gratuita

DIRIGIDA A VETERINARIOS Y TÉCNICOS

Depósito Legal Porcinews B17989-2015

ISSN (Revista impresa) 2696-8169

ISSN (Revista digital) 2696-8177

Revista trimestral

La dirección de la revista no se hace responsable de las opiniones de los autores. Todos los derechos reservados. Imágenes: Noun Project / Freepik/Dreamstime

CONTENIDOS América Latina porciNews

Certificación en bienestar animal: Clave para la producción animal 04

M. Verónica Jiménez Grez

Los consumidores se informan acerca de cada producto que compran, ya sea su origen, ingredientes, producción, etc y es por esto que exigen transparencia en la producción de alimentos proteínicos.

Médico Veterinario, Magíster en Etología y Bienestar Animal 14

Prácticas que nos ayudan a evaluar los procesos de la Bioseguridad: limpieza y desinfección

Patricia Peña

Médico Veterinario Zootecnista.

Consultor independiente

Auditoría, Capacitación y Verificación de Procesos en Centros de Transferencia Genética y Bioseguridad Porcina

A nivel de campo, en ocasiones nos cuesta trabajo poner en práctica los procesos, dar permanencia a los mismos y sobre todo evaluarlos y más aún el capacitar al personal responsable de la limpieza y desinfección y de igual manera formar auditores en este proceso.

Streptococcus suis: lesiones macroscópicas, microscópicas y sitios ideales de toma de muestras para el diagnóstico definitivo 22

Amália Ferronato, Manoela Marchezan Piva, Ângela Rocio Poveda Parra y Aline de Marco Viott Universidade Federal do Paraná (UFPR) – setor Palotina, Brasil

Streptococcus suis es una bacteria comensal del tracto respiratorio superior de los cerdos, que en los últimos años ha causado importantes pérdidas económicas en toda la cadena de producción porcina brasileña, europea y norteamericana.

32

Supervivencia del lechón: factores que influyen en la mortalidad pre destete. Parte II

Tucker, BS; Craig, JR; Morrison, RS; Smits, RJ; Kirkwood

Piglet Viability: A Review of Identification and Pre-Weaning Management Strategies. Animals 2021, 11, 2902

Artículo traducido y adaptado de Tucker, BS; Craig, JR; Morrison, RS; Smits, RJ; Kirkwood,

Piglet Viability: A Review of Identification and Pre-Weaning Management Strategies. Animals 2021, 11, 2902

El aumento de la producción reproductiva en cerdas ha sido un objetivo clave en la industria porcina, con un énfasis particular en el aumento del tamaño de las camadas.

Desafíos y nuevas estrategias para una gestión sostenible de los purines

40 Rosa Gallart Arenal

Ingeniera Agrónoma GSP Lleida

No solo debemos contemplar una producción agroalimentaria eficiente y competitiva, sino que debemos sumar nuevos retos para conseguir que sea sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

Reportaje a Daniel Fenoglio 44

Daniel Fenoglio

Presidente de la federación porcina

argentina

Presidente de cabaña argentina

Históricamente, Argentina ha consumido alrededor de 110 kg per cápita de proteína animal, principalmente de carne vacuna, aviar y porcina.

El Grupo de Comunicación Agrinews quisiera resaltar y distinguir el notable empeño y apreciable aporte y colaboración de los autores de los artículos. El esfuerzo compartido hace posible que podamos ofrecer a nuestros lectores un contenido técnico de calidad. Reiteramos por tanto nuestro más sincero agradecimiento.

Comprensión del impacto de la tecnología de medición genética en la mejora de producción porcina

MVZ/PhD Laura Batista Batista & Asociados México/Canadá

Actualmente, el rápido desarrollo de la biotecnología ha permitido importantes avances en diferentes ámbitos incluyendo la medicina y la producción agropecuaria.

Uso de la espectroscopia en el cercano infrarrojo para estimar la composición química de ingredientes utilizados para la alimentación de cerdos

Ricardo Basurto Gutiérrez, Ericka Ramírez Rodríguez, Gerardo Ordaz Ochoa y Gerardo Mariscal Landín* CENID-FyMA–INIFAP, México *mariscal.gerardo@inifap.gob.mx

Al ser la alimentación el rubro que mayor impacto tiene sobre la económicamente, representar alrededor del 70% de los costos de producción, se vuelve esencial conocer a detalle los ingredientes utilizados para elaborar las dietas, ello para garantizar un aporte adecuado de nutrientes.

Energía neta para predecir el rendimiento de cerdos en crecimiento

Gabriela Martinez Padilla PhD Nutritionist

Estimar la energía neta de los ingredientes también es importante porque diferentes ingredientes tienen grandes diferencias en el incremento de calor.

CERTIFICACIÓN EN BIENESTAR ANIMAL: CLAVE PARA LA PRODUCCIÓN ANIMAL

M. Verónica Jiménez Grez, Médico Veterinario, Magíster en Etología y Bienestar Animal.

Los consumidores se informan acerca de cada producto que compran, ya sea su origen, ingredientes, producción, etc y es por esto que exigen transparencia en la producción de alimentos proteínicos. Estudios recientes indican que el 84% de los compradores considera el bienestar animal como un factor clave en sus decisiones de compra.

Un estudio de Hyland 2022, busca determinar si los individuos se comportan de manera diferente a su doble papel; de ciudadanos y consumidores, expresando preferencias por un producto, pero en última instancia, no deciden sobre las mismas preferencias al tomar decisiones de compra.

Además, persisten conceptos erróneos sobre las prácticas de la industria, a menudo debido a la desinformación promovida por ciertos grupos de presión.

Otro estudio investiga que un 45 % de las personas investigadas, aún le preocupaba el uso de hormonas artificiales en los animales productivos (El uso de hormonas promotores del crecimiento en la producción de carne está prohibido en la Unión Europea desde 1989, y se ha incorporado a la legislación del Reino Unido), y un 37% les preocupaba que los antibióticos utilizados en los animales fueran perjudiciales para ellos.

La certificación en bienestar animal corresponde a una herramienta clave para fortalecer la confianza del consumidor y mejorar la eficiencia de la producción, asegurando que las empresas no solo cumplan con las exigencias del mercado, y normativa, sino que también adopten un enfoque integral de bienestar animal basado en ciencia, ética y sostenibilidad.

La certificación en bienestar animal se ha convertido en un pilar fundamental dentro de la industria pecuaria a nivel mundial, asegurando así que las empresas que se certifican cumplan con los estándares establecidos.

Más allá de ser un requisito normativo o comercial, representa un compromiso con la calidad, la sostenibilidad y la responsabilidad ética corporativa.

Las certificaciones en bienestar animal permiten: validar, garantizar y verificar que las empresas cumplen con lo requerido, estableciendo programas de bienestar animal, capacitaciones a los operarios, programas de salud, control y verificación de los animales, entorno e instalaciones.

Para así tener niveles altos de bienestar animal en todas las etapas productivas, desde la reproducción hasta la faena.

Dentro de objetivos de una certificación en bienestar animal podemos destacar:

Asegurar el cumplimiento de normativas y estándares

Asegurar buenas prácticas de manejo animal en todas las etapas de producción (reproducción, crianza, engorda, transporte y faena)

Responder a las exigencias del mercado y consumidores, quienes demandan productos

Mejorar la eficiencia productiva y la calidad del producto final.

Las empresas que buscan certificarse deben tener claridad sobre el propósito de la misma y responder sus inquietudes como, por ejemplo:

¿Permitirá acceder a nuevos mercados?

¿Podrá ser utilizada en el etiquetado del producto final y propósitos de marketing?

¿Mejorará la percepción de los consumidores y clientes?

¿Mejorará el bienestar de los animales realmente?

¿Se pagará la certificación con el aumento de la producción?

Establecer objetivos tales como:

Cumplimiento de normativas (nacionales o de exportación)

Acceso a mercados específicos

Requisitos impuestos por clientes

Compromiso empresarial con el bienestar animal

Diferenciación del producto sobre la competencia.

TIPOS DE CERTIFICACIONES

Existen distintos tipos de certificaciones en bienestar animal:

Gubernamentales: Requeridas por la legislación de cada país.

Privadas: Impulsadas por la industria o el sector minorista.

Esquemas específicos: Basadas en normas establecidas por empresas o supermercados.

PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN

Los programas de certificación son creados por las compañías certificadoras, las cuales establecen pautas de evaluación basadas en estándares con respaldo científico comprobable, para el bienestar de diversas especies productivas. Una vez que una granja está certificada, estos programas realizarán auditorías periódicas para garantizar el cumplimiento del programa.

Existen varias certificadoras en el mundo, que basan sus pautas de evaluación bajo estándares americanos o europeos. Lo primordial, es que estas pautas tengan respaldo científico y justificación de los criterios que se solicitan.

Para elegir una certificadora, es crucial considerar su experiencia en el rubro, el reconocimiento internacional y la formación de sus auditores. Algunas certificaciones permiten el uso de sellos en el etiquetado, lo que aporta un valor agregado al producto.

Audit (CSIA)

Por ejemplo, los siguientes son estándares y guías de Bienestar Animal con respaldo científico y completamente aplicables a la producción porcina en LATAM:

En el caso de la producción porcina, “un grupo de trabajo de partes interesadas de la industria porcina desarrolló el Estándar

Común de Auditoría de la Industria en 2013 para fomentar la mejora continua dentro de la industria porcina de EE. UU.”

Creando la Common Swine Industry Audit (CSIA).

La auditoría equilibra tres factores evidencia científica, ética y economía— para que la industria porcina siga siendo sostenible.

Entre sus principales componentes se incluyen

cumplimiento de la normativa y regulaciones vigentes

capacitación del personal en prácticas de manejo humanitario

acceso adecuado a agua y alimento

implementación de protocolos de salud y bioseguridad

correcta identificación y tratamiento de animales enfermos o lesionados

documentación rigurosa de registros de mortalidad y procedimientos de emergencia, incluyendo planes de eutanasia y control de plagas

CSIA establece criterios clave para evaluar el bienestar animal en todas las etapas de la cadena productiva.

Por otro lado, la auditoría de bienestar animal desarrollada por el North American Meat Institute (NAMI) es un estándar ampliamente reconocido en plantas de faena, asegurando el cumplimiento de lineamientos específicos para minimizar el estrés y el sufrimiento de los animales.

Esta auditoría evalúa aspectos como

diseño de las instalaciones para un manejo eficiente

capacitación y desempeño del personal en las tareas de movimiento y aturdimiento

implementación de métricas de bienestar animal basadas en observaciones objetivas

efectividad de los métodos de insensibilización, garantizando que los animales sean procesados de manera ética y conforme a la normativa vigente

Las pautas de evaluación es la herramienta con la que la empresa certificadora realizará sus auditorias en la cadena productiva. Estas listas deben ser compartidas al cliente previo a las auditorías.

Las auditorías son llevadas a cabo por los Auditores de tercera parte

PROCESO DE CERTIFICACIÓN

Independientemente del tipo de certificadora, el proceso generalmente incluye inscripción, evaluación inicial, Implementación de mejoras (si corresponde), auditoría oficial de certificación, al lograr aprobar, se otorga la certificación.

Por último, auditorías de seguimiento para garantizar el mantenimiento de los estándares.

Quién realiza estas auditorias

Auditores de Bienestar animal.

Profesionales con experiencia y formados en bienestar animal.

La formación de los auditores es primordial, ya que se debe evitar la subjetividad e interpretación personal de las pautas.

El bienestar Animal es una ciencia que evalúa de manera objetiva.

En cuanto a la formación, tenemos dos tipos:

Las compañías que forman sólo a auditores (PAACO) Se puede revisar el CV de cada auditor y verificar si se encuentra habilitado por esta entidad en https://animalauditor.org/find_auditor

IR AL LINK

Las compañías que forman auditores para evaluar propios protocolos europeos.

El trabajo de un Auditor durante la certificación se limita a:

Verificación y validación del cumplimiento en terreno y la evaluación de los animales, infraestructura, entorno, documentación, registros, entre otros ítems relevantes de toda la cadena productiva.

Emisión de un informe final de auditoría.

Beneficios para empresas al obtener una certificación

Para las empresas, contar con una certificación en bienestar animal les permite:

Acceder a mercados específicos con altos requerimientos.

Diferenciar su producto y mejorar la percepción de los consumidores.

Consumidores

Para los consumidores, una certificación o sello en el producto final, garantiza que los productos adquiridos provienen de sistemas donde se prioriza el trato adecuado a los animales, alineándose con sus valores y expectativas.

A manera de resumen, para seleccionar una de estas certificadoras, el cliente debe:

Verificar la Experiencia y Reconocimiento de la Entidad (tiene alguna certificación, por ejemplo ISO 34.700?)

Cumplir con normativas nacionales e internacionales.

Optimizar la eficiencia productiva y la calidad del producto final.

Incrementar el bienestar de sus animales.

Capacitación y mejora continua de los empleados a cargo de los animales

¿La certificadora/auditores tiene/n experiencia en bienestar porcino?

¿Es reconocida internacionalmente o por los mercados de destino?

¿Quiénes son sus auditores y qué formación tienen (Ej. acreditación PAACO)?

¿Cuáles son sus costos y requisitos para el proceso de certificación

La certificación en bienestar animal no es solo una herramienta de validación del cumplimiento de un estándar o de criterios de bienestar animal, sino que corresponde además a una estrategia clave para fortalecer la confianza del consumidor, mejorar el bienestar de los cerdos en cada etapa productiva, granja, transporte y plante de faena, los manejos, la capacitación continua de los empleados en mejora de verificaciones, toma de decisiones y de manejos, la eficiencia productiva y responder a los desafíos de la industria alimentaria actual.

DESCÁRGALO EN PDF

Quiero cer tificar, ¿por dónde inicio?

porcinews.com/abc/abc-bienestar-porcino/

Colaboradora

Encontrarás consejos prácticos para mejorar el bienestar de tus cerdos

PRÁCTICAS QUE NOS AYUDAN A EVALUAR

LOS PROCESOS DE LA BIOSEGURIDAD: LIMPIEZA

Y DESINFECCIÓN

Patricia Peña

Médico Veterinario Zootecnista.

Consultor independiente

Auditoría, Capacitación y Verificación de Procesos en Centros de Transferencia Genética y Bioseguridad Porcina

A nivel de campo, en ocasiones nos cuesta trabajo poner en práctica los procesos, dar permanencia a los mismos y sobre todo evaluarlos y más aún el capacitar al personal responsable de la limpieza y desinfección y de igual manera formar auditores en este proceso. Dependemos de una serie de factores, que algunas veces pueden estar fuera de nuestro alcance o control.

Para que un proceso se pueda implementar y sobre todo evaluar la eficiencia del mismo, a nivel de bioseguridad también requerimos resultados tangibles, los cuales los podemos obtener por medio de diversas metodologías.

Algunas muy específicas, donde se requieren recursos para llevarlos a cabo o bien algunas suelen ser herramientas prácticas de fácil interpretación, las cuales describiremos a continuación platicando un poco sobre sus ventajas y desventajas. v

Basándonos en un ejemplo claro de lo que se requiere en la industria porcina, refiriéndonos a Bioseguridad:

Es la evaluación y verificación de lavado y desinfección de instalaciones, camiones, jaulas, e implementos que pueden desempeñar un papel critico en la conservación del estatus sanitario de una unidad de producción.

Podríamos mencionar las siguientes prácticas.

INSPECCIÓN VISUAL

La práctica más común es LA INSPECCIÓN VISUAL, la cual obviamente es una táctica muy subjetiva, con alto porcentaje de fallo, ya que solo podremos detectar lo grueso de la materia orgánica, pero jamás tendremos la certeza de que ha sido limpiado y desinfectado correctamente.

Todo depende de la capacidad de observación de cada persona, del tipo de instalación, la textura de la misma, el color e incluso la iluminación pueden ser factores predisponentes para no visualizar el biofilm,

Los biofilms son estructuras complejas formadas por microorganismos, proteínas, lípidos, polisacáridos y ADN que se adhieren a la superficie de cualquier tipo, lo cual es común encontrar en todo tipo de instalaciones, donde predomine la humedad, ya que el biofilm puede crecer en superficies inertes o tejidos vivos.

INSPECCIÓN TÁCTIL

Es un peligro para la correcta higiene de cualquier tipo de instalación, por lo que la INSPECCIÓN VISUAL no es suficiente para detectar este tipo de estructuras, probablemente se pueda detectar a trevés de la INSPECCIÓN TÁCTIL, pero de nueva cuenta dependemos de la habilidad y la sensibilidad para detectar en este caso el Biofilm, pues solo se percibe la sensación ligeramente grasosa.

Pero esa sensación también va a estar influenciada por el tipo de superficie o tipo de del material que estemos evaluando, en conclusión no podemos ver o sentir los microorganismos (virus y bacterias).

USO DEL LUMINÓMETRO Y VERIFICACIÓN POR ATP

Otra practica de evaluación muy común en la industria alimenticia es el uso del LUMINOMETRO y es la VERIFICACIÓN

POR ATP la cual, como lo comentábamos anteriormente nos dará un resultado tangible.

Un resultado medible, por lo que esta técnica de verificación de la limpieza se convierte en una herramienta altamente eficaz en los procesos de bioseguridad.

Es una comprobación más exacta del nivel de microorganismos que se encuentran en una superficie por medio de la luminiscencia, que es capaz de detectar ATP (adenosín trifosfato) compuesto presente en todos los organismos vivos.

El ATP es la molécula portadora de la energía primaria para todas las formas de vida (bacterias, levaduras, mohos, algas, vegetales y células animales).

Si se detecta sobre una superficie, quiere decir que existen estos microorganismos dado que el ATP es una molécula indicadora para la presencia de residuos biológicos, los niveles de ATP se pueden utilizar para monitorear la eficacia de la limpieza.

Es un test rápido (resultados en segundos) fácil de usar por los operarios, pero se ha de tener cuidado con la interpretación de los resultados porque es una prueba muy sensible.

La toma de muestra se realiza sobre la superficie a verificar con un hisopo que contiene un agente humectante y la enzima lucíferas (se activa con la presencia de ATP) y entonces se lee la bioluminiscencia del hisopo y obtenemos unos resultados en RLUs (Unidades de luz relativa) llegando a la interpretación de cuanto mayor sea el RLU, mayor será el riesgo de contaminación.

Se debe realizar la toma de la muestra en aquellos lugares donde realizar un adecuado lavado sea más complicado con respecto a las demás áreas, la valoración del ATP no identifica directamente bacterias o virus.

Aunque es una prueba muy fácil de aplicar, en ocasiones puede ser de difícil adquisición por el costo de los equipos, así como el de los consumibles, como todo equipo requiere tener cuidados, mantenimientos y calibraciones periódicas para garantizar el buen funcionamiento del mismo, que por el tiempo que conlleva realizar estos servicios de mantenimiento se requieren dos equipos por área para no estar sin la valoración de las superficies mientras se realiza este servicio.

PRUEBA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO H 2 0 2

Dada la complejidad de implementar esta verificación de manera rutinaria, he desarrollado la prueba del agua oxigenada, la cual surgió ante la necesidad de tener un método más práctico y económico pero a la vez tangible de evaluar y es la prueba de Peróxido de hidrógeno H2O2 o también conocida como agua oxigenada

Esta prueba determina la presencia de materia orgánica mediante la reacción de la catalasa. La catalasa está presente en la mayoría de las células de origen vegetal y animal se produce la aparición de burbujas que corresponde a la liberación del oxígeno en forma de gas, es decir la catalasa tiene la facultad de descomponer el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno, por lo que el desprendimiento de burbujas procedentes del oxígeno indica que la prueba es positiva.

El oxígeno gaseoso que escapa es lo que provoca las burbujas y la espuma blanca.

El peróxido de hidrogeno reacciona eficazmente en presencia de sangre, saliva, orina y excremento, los cuales actúan como vía de trasmisión de todas las enfermedades, sin embargo, en presencia de semen la reacción no es advertible, por que la catalasa es muy escasa en el semen de cerdo.

Ha sido una herramienta muy eficaz para distinguir el óxido de restos de excremento o sangre, también reacciona claramente en presencia de biofilm.

Metodología

La metodología es muy simple, basta con asperjar agua oxigenada por medio de un atomizador a la superficie que se quiere evaluar, y esperar algunos segundos a que se presenta reacción, al ver las burbujas blancas esto quiere decir que hay presencia de materia orgánica o biofilm.

Como podemos ver en las imágenes la reacción de asperjar agua oxigenada en un potro de monta el cual no está bien lavado y desinfectado, se observa la reacción de la catalasa ya que se encuentran residuos de saliva, al descomponer el peróxido de hidrogeno. De hecho, a nivel de bacteriología se utiliza la reacción de la catalasa para la identificación de bacterias, ya que algunas bacterias producen la enzima catalasa, que facilita la desintoxicación celular.

La catalasa neutraliza los efectos bactericidas del peróxido de hidrógeno y su concentración en bacterias se ha correlacionado con la patogenicidad, por lo que la prueba de catalasa facilita la detección de esta enzima en bacterias.

Es esencial para diferenciar

Micrococcaceae catalasa-positivas de Streptococcaceae catalasa-negativas.

Si bien es principalmente útil para diferenciar entre géneros, también es valiosa en la especiación de ciertos gram positivos.

Y es importante mencionar que esta prueba es ampliamente utilizada en la agricultura para medir la concentración de materia orgánica de los suelos además de otros usos.

Otras herramientas mas tecnificadas y especificas son las gasas de arrastre, o bien hisopados ya sea para bacteriología o PCR para determinar la presencia de ciertos agentes patógenos, sin embargo, no nos brinda la rapidez y la practicidad que se requiere a nivel de granja.

Referencias

Johnson, D. C., Leal, L. A., Perez, J. G., Segundo, D., Welch, M. W., Parr, E., Meyer, M., Hedblom, G. A., Lopez-Velasco, G., Mayo-Gibbons, M., Molitor, A., Classen, D. M., Dillard, M., & Boler, D. D. (2024). Evaluation of ATP bioluminescence for rapid determination of farrowing room cleanliness after pressure washing at a commercial sow farm. Translational Animal Science, 8, txae138. https://doi.org/10.1093/tas/ txae138

Reiner, K. (2010). Catalase Test Protocol. https://asm.org/ getattachment/72a871fc-ba92-4128-a194-6f1bab5c3ab7/ Catalase-Test-Protocol.pdf

Prácticas que nos ayudan a evaluar los procesos de la Bioseguridad: Limpieza y Desinfección.

DESCÁRGALO EN PDF

DESPÍDETE DE ELLAS

Actúa frente a todos los estadios pre-adultos de insectos y arácnidos

STREPTOCOCCUS

SUIS:

LESIONES

MACROSCÓPICAS, MICROSCÓPICAS Y SITIOS IDEALES DE TOMA DE MUESTRAS PARA EL DIAGNÓSTICO DEFINITIVO

Amália Ferronato, Manoela Marchezan Piva, Ângela Rocio Poveda Parra y Aline de Marco Viott Universidade Federal do Paraná (UFPR) – setor Palotina, Brasil

INTRODUCCIÓN

Streptococcus suis es una bacteria comensal del tracto respiratorio superior de los cerdos, que en los últimos años ha causado importantes pérdidas económicas en toda la cadena de producción porcina brasileña, europea y norteamericana.

La infección con enfermedad clínica ocurre principalmente en cerdos en las fases de cría y maternidad, y eventualmente en animales de acabado.

Diversos factores de riesgo pueden predisponer a los cerdos a la infección, comprometiendo las barreras inmunitarias y creando condiciones favorables para la proliferación de la bacteria.

Como resultado, se desarrolla una enfermedad inflamatoria sistémica, normalmente caracterizada por meningoencefalitis, poliartritis, poliserositis fibrinosupurativa, neumonía intersticial y endocarditis valvular.

El diagnóstico definitivo de S. suis debe basarse en la asociación entre las lesiones anatomopatológicas y el aislamiento bacteriano de los tejidos afectados.

Tras el aislamiento, la confirmación y el serotipado pueden realizarse mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR).

Al tratarse de una enfermedad inflamatoria sistémica, la serosa y el endocardio pueden verse afectados, y algunos animales pueden desarrollar dificultades respiratorias asociadas a neumonía, pleuritis y endocarditis.

La mortalidad suele producirse en las fases aguda y subaguda de la infección.

Este estudio tiene como objetivo abordar los aspectos clínicos, necroscópicos e histopatológicos de la infección por S. suis, así como demostrar los principales sitios de recolección para el diagnóstico, a partir de investigaciones en curso realizadas en granjas de la región occidental de Paraná y Santa Catarina, sur de Brasil.

PRINCIPALES SIGNOS CLÍNICOS

En las primeras fases de la infección, los cerdos muestran signos inespecíficos como apatía, hipertermia, pelo desgreñado e hiperemia cutánea (Figura 1).

A medida que la enfermedad progresa, aparecen manifestaciones clínicas locomotoras, como agrandamiento de las articulaciones, cojera y renuencia a moverse.

Además, pueden observarse signos neurológicos, como decúbito lateral,

Sin embargo, los lechones pueden morir por shock séptico hiperagudo. Otros pueden desarrollar una plexocoroiditis crónica que provoca hidrocefalia.

En estos casos, los signos clínicos se diferencian y se caracterizan por incoordinación, desorientación y ataxia.

Figura 1. Cerdo de recría con estreptococia. Signos clínicos de hiperemia y necrosis de la punta de la oreja y la cola, y signos neurológicos como decúbito lateral, opistótono e hiperestesia de las extremidades pélvicas y torácicas.

HALLAZGOS MACROSCÓPICOS Y MICROSCÓPICOS

Se realizaron visitas técnicas a granjas independientes e integradas en los estados de Paraná y Santa Catarina para recoger información sobre las condiciones de la granja y de los animales, describir las lesiones observadas y tomar muestras para su evaluación en laboratorio.

En total, 67 cerdos con sospecha de estreptococias fueron sometidos a evaluación necroscópica e histopatológica, con toma de muestras para aislamiento bacteriano y confirmación molecular.

Durante la necropsia, se observaron lesiones externas principalmente en los casos de septicemia, caracterizadas por hiperemia y necrosis cutánea, sobre todo en las extremidades, como el hocico, las orejas y la cola. S. suis ataca principalmente órganos internos, como el sistema nervioso central, las articulaciones, el corazón, los pulmones, el bazo, el hígado y la serosa.

Macroscópicamente, se identificó meningitis fibrinosupurativa en 51 lechones (51/67), caracterizada por la acumulación de exudado inflamatorio opaco de color blanco amarillento en la superficie del cerebro (Figura 2).

Figura 2: Cerebro, meningitis fibrinosupurativa, cerdo. Obsérvese la opacidad difusa de la superficie cerebral, con discreta deposición de material blanquecino, irregular (fibrina), localizada principalmente en el cerebelo. También hay hiperemia con evidencia de vasos sanguíneos meníngeos y un ligero enrojecimiento de la corteza.

Debido a su proximidad al parénquima nervioso, el proceso inflamatorio suele extenderse, dando lugar a encefalitis, plexocoroiditis (Figura 4) y ventriculitis.

Figura 4: Cerebro, plexocoroiditis fibrinosupurativa, cerdo. Corte transversal del cerebro con deposición de exudado purulento en el plexo coroideo de los ventrículos laterales y del tercer ventrículo.

Histológicamente, esta alteración se caracteriza por un infiltrado inflamatorio predominantemente neutrofílico asociado a la deposición de fibrina, expandiendo el espacio submeníngeo (meningitis fibrinosupurativa) (Figura 3).

Figura 3: Cerebro, meningoencefalitis fibrinosupurativa, cerdo. Corte histológico de corteza cerebral con marcado infiltrado inflamatorio neutrofílico asociado a fibrina en el espacio meníngeo. También hay trombosis vascular multifocal, H&E, Obj. 4x.

En algunos casos, pueden observarse grupos de cocos de S. suis invadiendo la pared de los vasos sanguíneos y el tejido nervioso adyacente, como demuestra la tinción histoquímica de Gram (BrownBrenn) (Figura 5).

Figura 5: Cerebro, meningoencefalitis causada por Streptococcus suis, cerdo. Se observan cocos y diplococos grampositivos en la adventicia del vaso sanguíneo, Brown-Brenn, Obj. 100x.

Figura 6 - Cerebro, hiperemia difusa y microhemorragias, cerdo. Superficie encefálica marcadamente enrojecida, con evidencia de vasos leptomeníngeos y hemorragia multifocal.

Dieciséis animales (16/67) sólo presentaban enrojecimiento difuso del cerebro, con evidencia de vasos sanguíneos meníngeos y manchas hemorrágicas, caracterizando la hiperemia (Figura 6).

La alteración más frecuente fue la artritis fibrinosupurativa (56/67) (Figura 7).

El análisis histopatológico mostró una afluencia de neutrófilos asociada al depósito de fibrina en la membrana sinovial (Figura 8).

A medida que la artritis progresaba, se identificaron diferentes estadios de inflamación: agudo, subagudo y crónico; lo que condujo a un cambio en el perfil inflamatorio tisular, que se hizo más mononuclear a medida que la lesión se cronificaba.

Figura 7. Articulación, artritis fibrinosupurativa y edema periarticular, cerdo. Se observa una acumulación de líquido turbio y fibrina en la superficie articular. También hay un edema intenso en el tejido muscular adyacente.

Figura 8. Articulación, artritis fibrinosupurativa difusa moderada, cerdo. Obsérvese la infiltración de neutrófilos y fibrina en la membrana sinovial, y la extravasación a la luz articular, H&E, Obj. 5x.

Se observaron con frecuencia afecciones inflamatorias supurativas y fibrinosas que afectaban a la serosa, como pleuritis (17/67) (Figura 9), pericarditis (15/67) (Figura 10) y peritonitis (15/67) (Figura 11).

La función de la serosa es recubrir las superficies de los órganos cavitarios y, desde el punto de vista histológico, la inflamación se caracteriza por una acumulación de infiltrado neutrófilo y fibrina.

A medida que el proceso inflamatorio se cronifica, hay proliferación de tejido fibroso y formación de adherencias cavitarias, comprometiendo la función de los órganos implicados.

10. Pericardio, pericarditis fibrinosupurativa, cerdo. El pericardio parietal está distendido debido a la acumulación de material fibrilar y purulento.

9.

suíno. Nota-se fibrina aderida sobre a superfície da

11. Peritoneo, peritonitis fibrinosa, cerdo. Obsérvese la fibrina adherida a la serosa del intestino, el bazo y el hígado.

Debido a la bacteriemia implicada, los émbolos cargados de bacterias pueden desprenderse y alojarse en las válvulas cardiacas, especialmente en la válvula auriculoventricular izquierda.

En este estudio, entre los 67 animales evaluados, sólo se observaron cuatro casos de endocarditis (Figura 12).

Se identificaron casos de neumonía intersticial con edema interlobular en 10 animales (10/67) (Figura 13).

El patrón intersticial en estos casos puede explicarse por la naturaleza septicémica de la estreptococias, que conduce a la descarga de exotoxinas bacterianas y citocinas inflamatorias intravascularmente, y genera infamación sistémica y edema debido al aumento de la permeabilidad de los vasos.

Figura 12. Corazón (endocardio), endocarditis valvular fibrinosupurativa, cerdo. Obsérvese el émbolo de fibrina y el tejido necrótico adherido a la válvula auriculoventricular directa.

13. Pulmón, neumonía intersticial con microhemorragias, cerdo, muerte natural. Pulmón, neumonía intersticial con microhemorragias, cerdo, muerte natural. Parénquima pulmonar edematoso, no colapsado, con múltiples áreas hemorrágicas.

Figura 14. Bazo, esplenomegalia, cerdo. Obsérvese el agrandamiento moderado del bazo, mientras que los demás órganos no presentan lesiones evidentes.

Debido a la septicemia causada por S. suis, se observó agrandamiento de órganos como el bazo (44/67), los ganglios linfáticos (18/67) y el hígado (9/67).

En la necropsia, muchos casos hiperagudos sólo mostraron esplenomegalia como principal hallazgo macroscópico (Figura 14).

Histológicamente, en los órganos linfoides es posible identificar una afluencia de neutrófilos que son drenados por las vías linfáticas, a menudo acompañados de fibrina.

En el parénquima hepático, la presencia de neutrófilos en los sinusoides hepáticos es indicativa de septicemia

SITIOS DE MUESTREO IDEALES PARA EL DIAGNÓSTICO BACTERIOLÓGICO Y MOLECULAR

El aislamiento de S. suis es esencial para confirmar el diagnóstico de la enfermedad, permitiendo la serotipificación, la realización de antibiogramas y la determinación de la concentración inhibitoria mínima (CIM), que son ideales para el tratamiento de las manadas afectadas.

Sin embargo, no existe un consenso universal sobre los mejores lugares de recogida.

En este estudio, se estandarizaron las recolecciones para el aislamiento bacteriano de los siguientes sitios: meninges, líquido cefalorraquídeo (cuando era viable sin contaminación sanguínea), articulaciones, hígado, bazo, inflamaciones pleurales, pericárdicas y peritoneales (cuando estaban presentes) y endocardio (en casos de endocarditis).

Tras incubarlas en agar sangre de oveja al 5% a 37ºC durante 24 a 48 horas, las colonias características de S. suis (Figura 15) se almacenaron en BHI + 15% de glicerol para su posterior PCR.

Figura 15. Cultivo de Streptococcus suis en agar sangre de oveja al 5%. Se observan pequeñas colonias

De los 67 animales necropsiados, se detectó el aislamiento de S. suis en las meninges de 33 cerdos.

En total, se obtuvieron 27 muestras de líquido cefalorraquídeo, de las que 11 fueron positivas.

En cuanto a las articulaciones, se recogieron 64 muestras de frotis o de líquido articular, con 23 aislamientos positivos.

En cuanto a los derrames, se obtuvieron 36 muestras de hidropericardio o pericarditis, con 14 aislamientos.

Del peritoneo se analizaron 17 muestras, con 5 aislamientos positivos. En la pleura, se recogieron 14 muestras, con 4 aislamientos.

En cuanto a los órganos, se obtuvieron 8 y 7 aislamientos de 64 muestras de hígado y bazo, respectivamente.

Por último, en el endocardio, las 4 muestras recogidas mostraron aislamiento de S. suis.

Los resultados del aislamiento pueden verse influidos por el estadio clínico del animal. Los cerdos con un curso crónico de la enfermedad no son ideales para la recogida con fines de aislamiento, ya que el agente bacteriano a menudo ya no está presente en los lugares de la lesión.

CONSIDERACIONES FINALES

La estreptococia porcina es una enfermedad inflamatoria sistémica con elevada mortalidad en los casos agudos y secuelas en las formas crónicas.

El estudio demostró que las principales lesiones son la meningitis fibrinosupurativa, la artritis y la serositis, que a menudo se presentan simultáneamente, lo que pone de manifiesto el impacto económico y productivo de la enfermedad.

En cuanto al aislamiento bacteriano, se observó que las muestras procedentes de las meninges, las articulaciones y los derrames inflamatorios son los lugares más adecuados para diagnosticar S. suis.

Además, hasta la fecha no se ha demostrado la influencia del tratamiento antibiótico previo en el campo sobre la tasa de aislamiento.

Hasta ahora, en nuestro estudio se ha observado que, en relación con el uso de antibióticos en el tratamiento de los animales, no existe una relación estadística en la diferencia de recogida de animales tratados y no tratados.

Esto puede deberse al uso excesivo de los antibióticos utilizados habitualmente para tratar las estreptococias, que habitualmente presentan un perfil de resistencia a los antimicrobianos.

Un conocimiento detallado de la enfermedad es esencial para la adopción de medidas preventivas eficaces, como la bioseguridad, un control estricto del uso de antimicrobianos y una gestión adecuada de la piara, con el fin de minimizar las pérdidas económicas y garantizar la salud y el bienestar de los cerdos.

DESCARGAR BIBLIOGRAFÍA

Streptococcus suis: lesiones macroscópicas, microscópicas y sitios ideales de toma de muestras para el diagnóstico definitivo

DESCÁRGALO EN PDF

SUPERVIVENCIA DEL LECHÓN: FACTORES

QUE INFLUYEN EN LA MORTALIDAD PRE DESTETE. PARTE II

Artículo traducido y adaptado de Tucker, BS; Craig, JR; Morrison, RS; Smits, RJ; Kirkwood, Piglet Viability: A Review of Identification and Pre-Weaning Management Strategies. Animals 2021, 11, 2902

El aumento de la producción reproductiva en cerdas ha sido un objetivo clave en la industria porcina, con un énfasis particular en el aumento del tamaño de las camadas.

Actualmente, las cerdas danesas pueden producir un promedio de 16,9 lechones nacidos vivos por camada, lo que excede la capacidad de amamantamiento disponible (N° de tetas).

Por lo que esta mejora en la prolificidad conlleva ciertos desafíos:

Camadas más grandes presentan una mayor heterogeneidad en el peso corporal y un mayor porcentaje de lechones con baja viabilidad.

La competencia intrauterina por los recursos disponibles afecta negativamente el desarrollo fetal, aumentando la tasa de mortalidad perinatal.

Además, la mayor demanda energética durante el parto puede ocasionar dificultades en la cerda, prolongando la duración del proceso y contribuyendo a la hipoxia neonatal y un incremento en la tasa de mortinatos.

El tamaño de los lechones de camadas grandes se ve afectado en el útero, porque hay una mayor competencia por los recursos disponibles. Por otro lado, el requerimiento energético durante el parto se ve incrementado por el mayor número de lechones, pudiendo generar agotamiento en la cerda y como consecuencia aumentar la duración del parto y los mortinatos por hipoxia.

Esto significa que, a pesar de un mayor número de lechones producidos, los lechones nacidos vivos tienen más probabilidades de ser relativamente pequeños, subdesarrollados y con mayor riesgo de mortalidad.

INDUCCIÓN DEL PARTO

La inducción del parto se ha implementado para facilitar el nacimiento de los lechones en horarios supervisados, reduciendo la mortalidad neonatal mediante la asistencia oportuna.

No obstante, si no se programa adecuadamente, esta práctica puede incrementar la tasa de mortinatos y afectar negativamente la viabilidad de los lechones.

Los lechones prematuros nacidos como resultado de la inducción del parto en un momento inadecuado nacen más livianos y tienen una ganancia diaria promedio menor que los nacidos de cerdas no inducidas.

TRANSICIÓN AL PARTO

El proceso de parto puede ser desafiante tanto para la cerda como para los lechones. Factores como la paridad, la nutrición y el ambiente influyen en el éxito del parto.

Tradicionalmente, la gestación y la lactancia se han estudiado como fases separadas, pero investigaciones recientes han identificado la fase de transición entre ambas como un período crítico.

Estudios han demostrado que el tiempo transcurrido desde la última comida hasta el inicio del parto influye en la duración del mismo. Una ingesta insuficiente de energía antes del parto puede prolongar el proceso, reduciendo la viabilidad de los lechones debido a la hipoxia perinatal.

Se ha documentado una relación entre el tiempo desde la última comida hasta el inicio del parto y la duración del parto.

Específicamente, la duración del parto fue de 3,8 ± 1,5 h, si el parto comenzó dentro de las 3,1 ± 0,34 h de la última comida.

Sin embargo, si el parto comenzó más de 3,13 h después de la última toma, hubo una disminución en las concentraciones de glucosa arterial y un aumento en la duración del parto a 9,3 h si el parto comenzó 8 h después de la última toma.

La prolongación de la duración de los partos aumenta la incidencia y el grado de eventos hipóxicos que experimentan los lechones.

La hipoxia ralentiza las respuestas de los lechones a su entorno, aumenta la posibilidad de que la cerda los supere y/o reduce su capacidad de competir por suficiente calostro y leche, lo que reduce sus posibilidades de supervivencia.

ESTRATEGIAS DE MANEJO PARA MEJORAR LA SUPERVIVENCIA DE LOS LECHONES

Dietas específicas para cada cerda

El manejo nutricional durante la gestación y lactancia influye en la viabilidad de los lechones.

Existen tres fases críticas en la alimentación de las cerdas gestantes:

La alimentación a mitad de la gestación se centra en el mantenimiento y la ganancia corporal materna, generalmente acompañada de un aumento gradual en la ingesta de alimento y energía.

tardía (días 85-115). 1 2 3

temprana (días 1-28),

media (días 29-84)

Las dietas de gestación temprana están destinadas a preparar a la cerda para las condiciones metabólicas y endocrinas óptimas para desarrollar y mantener embriones y fetos de buena calidad.

La última etapa de la gestación es crucial para el crecimiento fetal y mamario e influye en la producción de calostro y el rendimiento de la cerda durante la lactancia.

A pesar de que el período de transición desde la última etapa de la gestación hasta la lactancia es crítico para el rendimiento de la cerda y el desarrollo de los lechones, hay una escasez de investigación en esta área.

Tradicionalmente se considera que la transición de la gestación a la lactancia ocurre después del parto de la cerda; sin embargo, investigaciones recientes han dado más importancia al período previo al parto como parte del período de transición para preparar a la cerda para que esté en un estado de energía positivo antes del parto.

El parto requiere grandes cantidades de energía, pero las cerdas consumen poco o nada de alimento inmediatamente antes o durante el parto.

Existen informes de que la suplementación de calcio reduce las tasas de mortinatos, presumiblemente al reducir la duración del parto.

Un método para aumentar la movilización de calcio del hueso y la absorción del intestino es mediante la manipulación de las diferencias de cationes-aniones en la dieta (DCAD). Las dietas de transición con DCAD negativa se utilizan ampliamente en la industria lechera para aumentar la producción de leche y reducir la aparición de hipocalcemia posparto.

Otro factor que condiciona el parto es el tono muscular. Un tono muscular débil reduce la eficacia de las contracciones musculares, y una disminución en los niveles de calcio en sangre puede resultar en una concentración calcio insuficiente para la contracción miometrial óptima, dando lugar a la expulsión tardía de los lechones.

Las dietas con DCAD negativa contienen mayores cantidades de iones cargados negativamente que, cuando se absorben en la sangre, causan una acidemia leve que promueve la sensibilidad paratiroidea y una mayor movilización de calcio del hueso, una mayor activación renal de la vitamina D y una mayor absorción de calcio del tracto intestinal.

Un déficit de calcio también puede reducir la eficacia de la oxitocina endógena y exógena, que también puede perjudicar las contracciones miometriales.

INTERVENCIONES EN EL PARTO MANEJO EN LAS PRIMERAS 24 HORAS POSTPARTO

La supervisión del parto es una herramienta fundamental para mejorar la supervivencia neonatal, pero su implementación enfrenta barreras debido a la disponibilidad de personal.

Tecnologías emergentes, como sensores de movimiento y cámaras térmicas, podrían facilitar la detección de problemas durante el parto sin aumentar significativamente los costos laborales.

El acceso al calostro es esencial para la viabilidad neonatal. Prácticas como la crianza cruzada y el amamantamiento dividido han demostrado ser eficaces para mejorar el acceso de los lechones más pequeños a la leche materna.

La crianza cruzada permite equilibrar la cantidad de lechones por camada, mientras que el amamantamiento dividido optimiza el consumo de calostro en camadas numerosas.

Estas herramientas permitirían intervenciones oportunas, como la asistencia manual en el parto, el secado y la reanimación de lechones para evitar la hipotermia y mejorar su tasa de supervivencia.

Sin embargo, un tercio de las cerdas no producen suficiente calostro para satisfacer las necesidades de todos sus lechones (250 g por lechón). Es crucial continuar investigando estrategias de manejo para maximizar el consumo de calostro y mejorar la viabilidad neonatal.

Además, técnicas innovadoras, como la administración de líquidos tibios para tratar la hipotermia en lechones, podrían representar un avance en la reducción de la mortalidad temprana.

Los estudios sugieren que los lechones de baja viabilidad y RCIU tienen una función intestinal subdesarrollada, lo que potencialmente perjudica su capacidad para digerir el calostro y los productos complementarios de manera eficiente.

Si el intestino está dañado, independientemente de la cantidad de calostro o energía suministrada, la absorción de nutrientes e inmunoglobulinas del intestino se verá reducida. El desarrollo de un producto complementario que no solo proporcione energía, sino que también mejore la función intestinal de los lechones sería beneficioso.

En conclusión, la selección para camadas más numerosas ha generado desafíos significativos en la supervivencia de los lechones, lo que requiere la implementación de estrategias de manejo efectivas.

La optimización de la nutrición de las cerdas, la mejora en la supervisión del parto y el manejo cuidadoso de los lechones en las primeras horas de vida son esenciales para reducir la mortalidad neonatal y mejorar la productividad general de la industria porcina.

Supervivencia del lechón: factores que influyen en la mortalidad pre destete. Parte II

DESCÁRGALO EN PDF

DESAFÍOS Y NUEVAS ESTRATEGIAS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS PURINES

Rosa Gallart Arenal, Ingeniera Agrónoma GSP Lleida

La ganadería actual se enfrenta a un nuevo paradigma que nos hace replantear algunos parámetros que hasta el momento no formaban parte de la ecuación. No solo debemos contemplar una producción agroalimentaria eficiente y competitiva, sino que debemos sumar nuevos retos para conseguir que sea sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

Aproximadamente el 80% de las emisiones de amoniaco a nivel mundial provienen del binomio agricultura y ganadería, y aunque el amoniaco no se encuentra dentro del conjunto de los gases con efecto invernadero,

es un gas contaminante que sí afecta directamente a la calidad del aire por ser un precursor de las partículas de tamaño 2,5 micras que afectan a la salud humana y un causante de procesos eutroficación de las masas de agua.

Así una producción eficiente requiere un control minucioso de los recursos como el agua y la energía, del exceso de nutrientes en la alimentación que luego pueden convertirse en fuente de contaminación y de la reducción al máximo de la producción de residuos que no son valorizables.

Oponerse a este nuevo modelo supone una visión cortoplacista para el sector agrícola y ganadero con una creciente oposición, que genera inestabilidad y un fuerte desapego social.

La contribución de la ganadería y el manejo de los estiércoles tienen un peso muy importante en las emisiones de amoniaco, así que actuar sobre su impacto es un factor determinante para el desarrollo y el crecimiento futuro del sector porcino.

Por otro lado, en la actualidad la sociedad nos demanda una producción que focalice los esfuerzos en un modelo de eficiencia en el uso de recursos, la aplicación de las mejores técnicas disponibles para la minimización de las emisiones a la atmosfera, agua y suelo, y una valorización de los subproductos que se generan en la granja.

Hace ya una década, el Task Force on Reactive Nitrogen (UNECE), con un panel de expertos científicos a nivel mundial, elaboró una guía con las diferentes estrategias para la mitigación de las emisiones de amoniaco producidas principalmente por la ganadería y la agricultura.

La aplicabilidad con éxito de cada una de las técnicas descritas depende de su desarrollo en las granjas en función del sistema productivo de cada país.

Diez años después los desafíos del sector porcino inciden en la adaptación de las mejores técnicas disponibles ya existentes y las nuevas técnicas emergentes aplicables y con potencial para desarrollarse en un futuro inmediato.

Actualmente estas técnicas se resumen en tres ejes principales:

1 2 3

reducir la excreta de nutrientes como el nitrógeno y fósforo

reducir las emisiones de gases contaminantes como el amoniaco

reducir los efectos nocivos a las aguas y suelos.

No obstante, con la aplicación de algunas de ellas también se consigue la mitigación de los gases de efecto invernadero (GEI) y un manejo de los estiércoles para una nutrición sostenible del suelo.

Se definen a continuación algunas de ellas:

1

Reducción de la ingesta de proteína bruta y de fósforo mediante una alimentación multifase con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas a cada periodo productivo, con adición de cantidades controladas de aminoácidos esenciales y de aditivos autorizados para piensos que mejoran la digestibilidad y reducen la excreción de nutrientes.

2

Reducir el tiempo de almacenamiento del purín en el interior de las naves mediante vaciados frecuentes, enfriar los purines con sistemas de captura de calor por intercambio térmico que permitan aprovechar la energía térmica del purín y aportar calor a otras zonas donde se alojan animales que necesitan mayor temperatura de confort, y/o acidificar el purín bajo fosa.

Todas estas técnicas ayudan a mantener el nitrógeno en su forma de amonio soluble en el purín, evitando sus pérdidas en forma de amoniaco en el interior de la nave.

3

Las técnicas aplicadas en los almacenamientos externos van encaminadas a reducir la superficie de contacto entre el purín almacenado y el aire. Con una cubierta se consigue una reducción de las emisiones de amoniaco entre el 40 y el 80% con respecto a una balsa sin cubrir.

Incluso plantearse un digestor para la obtención de biogás y su aprovechamiento posterior, reduciendo también las emisiones de metano.

4

Las técnicas para el procesado de los purines, para facilitar su gestión y manejo. Entre estas se encuentran los procesos de separación de fases, la digestión aerobia y anaerobia, procesos de secado y compostaje o la tecnología de eliminación de nutrientes como la nitrificación y desnitrificación en zonas con excedente de nitrógeno que no puede valorizarse en el marco agrario.

5

La valorización de los purines como aporte de nutrientes para los cultivos, aplicando las bases de una fertilización racional con el uso de cisternas para su aplicación con sistema de regulación del caudal aplicado (caudalímetros) en función del valor de nutrientes calculado mediante conductimetros o sistemas de lectura por infrarrojos (NIR) y utilizando también sistemas trazabilidad vía GPS para revisar las dosis de aplicación.

6

Sistemas de aplicación de los purines en campo con bajas emisiones o la dilución con agua de la fracción líquida mediante sistemas de fertiirrigación, evitando las pérdidas de nitrógeno amoniacal durante la aplicación entorno un 30%.

Es importante que países con un modelo de expansión ganadera actúen de forma proactiva y ordenada, implementando todo el conocimiento adquirido en la aplicación de las nuevas vías de gestión sostenible de los purines, con el fin de generar el mínimo impacto ambiental que augurará un mejor futuro agroganadero para los entornos rurales sin verse sometido a una criminalización por parte de la sociedad.

Desafíos y nuevas estrategias para una gestión sostenible de los purines

DESCÁRGALO EN PDF

DANIEL FENOGLIO REPORTAJE A

PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN PORCINA

ARGENTINA

PRESIDENTE DE CABAÑA ARGENTINA

Daniel es ingeniero agrónomo, posee un MBA en Gestión de Empresas Agroalimentarias y actualmente se desempeña como presidente de la Federación Porcina Argentina. Además, lidera como presidente y gerente general de Cabaña Argentina, una empresa emblemática en la producción de carnes, embutidos y fiambres de cerdo.

Cabaña Argentina es una empresa integrada verticalmente, con 7.000 madres en producción y uno de los criaderos más grandes del país, procesando entre 18.000 y 20.000 cerdos al mes, con presencia tanto a nivel nacional como internacional.

Daniel, según hemos investigado, tu trayectoria siempre ha estado vinculada al sector ganadero y porcino. ¿Esta vocación te viene de familia o cómo llegaste a este rubro?

No viene directamente de familia, aunque sí heredé el amor por el campo y los animales. Mi padre y mi abuelo eran industriales, pero también tenían intereses en la producción pecuaria.

Curiosamente, muchos años después, me enteré de que mi padre fue miembro de la Asociación de Productores Porcinos de Argentina, una de las más antiguas del país, fundada en 1920. Así que, de alguna manera, el vínculo con la producción porcina ya estaba en la familia, aunque yo lo descubrí mucho después.

Tienes varios cargos importantes en la industria. ¿Cómo logras manejar tantas responsabilidades al mismo tiempo?

Todos los cargos están relacionados con la porcicultura, lo que genera sinergias. Dedico la mayor parte de mi tiempo a la gestión de Cabaña Argentina y a la Federación Porcina Argentina, que tengo el honor de presidir.

En Argentina, la porcicultura está en crecimiento y viviendo un momento apasionante, lo que me motiva a seguir activo en el sector.

Hablando de consumo, en Argentina ha crecido considerablemente el consumo de carne de cerdo. Han pasado de 4 kg per cápita a 20 kg en pocos años. ¿Cómo lograron este cambio?

Así es. Históricamente, Argentina ha consumido alrededor de 110 kg per cápita de proteína animal, principalmente de carne vacuna, aviar y porcina. Antes del año 2000, el cerdo se utilizaba casi exclusivamente para producir fiambres y embutidos, con muy poco consumo de carne fresca.

A partir del 2000, un grupo de productores nos propusimos cambiar esa tendencia y comenzamos a promover el consumo de carne fresca de cerdo. Hoy, los kilos que antes se destinaban a embutidos se mantienen, pero todo el crecimiento adicional corresponde a carne fresca.

Esto se logró gracias a campañas de promoción, mejoras en la calidad del producto y una estrategia de integración entre los productores y la industria.

Por lo que mencionas, pareciera que los productores han trabajado juntos para impulsar este crecimiento. ¿Existe una unión real en el sector o hay mucha competencia?

El sector porcino en Argentina está muy unido. Hay una fuerte cultura de cooperación y crecimiento compartido. Actualmente, los productores de cerdos son principalmente empresarios que invierten y trabajan en innovación.

Nuestro sector no está tan atomizado como el bovino, donde hay miles de pequeños productores, ni tan concentrado como la avicultura, donde unas pocas empresas dominan el mercado. En la porcicultura somos alrededor de 800 productores activos que representamos el 80% de la producción nacional. Además, la industria también está bastante diversificada, lo que facilita el trabajo conjunto.

Contamos con entidades técnicas donde compartimos información sobre producción, genetica y nutrición, lo que nos ha permitido mejorar nuestros índices productivos. Es un sector dinámico, colaborativo y con una visión de futuro muy clara.

Permítame adentrarme un poco en el perfil del consumidor argentino. ¿Cómo describirías al consumidor de carne en Argentina?

El argentino es carnívoro por naturaleza. Históricamente, la carne vacuna ha sido el pilar de la alimentación y una tradición muy arraigada. Hacer un asado con amigos o en familia es parte de nuestra identidad. En su pico, el consumo llegó a 110 kg por habitante por año, siendo la carne vacuna la más elegida.

Cuando decidimos ingresar al negocio de la carne porcina, enfrentamos el reto de competir con un producto tan arraigado en la cultura. Nuestra estrategia se basó en dos pilares clave:

1

EQUIPARAR LA NOMENCLATURA DE LOS CORTES DE CERDO CON LOS DE VACUNO:

En Argentina, se usaban términos españoles poco familiares. Decidimos llamarlos igual que los cortes de vacuno, con algunas adaptaciones. Por ejemplo, en vez de “bife”, usamos “carré”, pero el resto de los cortes de la pata mantienen los mismos nombres que en la carne vacuna. Esto facilitó la comprensión del consumidor.

2

OFRECER UN DIFERENCIAL DE PRECIO:

Para que el cerdo se consuma en Argentina, debe mantener una diferencia de precio del 20-30% por debajo del vacuno, similar a lo que ocurre en Europa. La carne vacuna históricamente ha sido barata en Argentina debido a políticas gubernamentales, lo que nos obliga a ofrecer un valor aún más accesible.

Con el tiempo, la gente comenzó a descubrir nuevas opciones. Recuerdo que en supermercados escuchábamos comentarios como: “No sabía que se podía hacer milanesas de cerdo” o “No sabía que había carne de cerdo para hamburguesas”.

La estrategia de equiparar los nombres fue clave para cambiar esta percepción.

No buscamos competir con la carne vacuna, sino complementarla. Por eso, trabajamos junto a las otras dos carnes en la Mesa Nacional de la Carne, donde represento al sector porcino. Buscamos impulsar el crecimiento de todas las carnes y fortalecer la industria.

¿Cómo ven ese tratado en el Mercosur y, de cara a exportar a otros países, cómo lo manejan?

Nosotros tenemos toda la intención de seguir creciendo en la exportación. En algunos aspectos, el Mercosur nos limita porque no hay tratados de libre comercio país por país, sino que todo se maneja dentro del bloque.

Sin embargo, también tiene ventajas. Brasil, por ejemplo, es uno de los mayores exportadores de carne del mundo en las tres categorías, lo que posiciona bien a Latinoamérica como proveedor global.

Queremos seguir ese camino, abriendo mercados como lo ha hecho Brasil, que nos lleva años de experiencia, mayor volumen y más destinos comerciales. Argentina recién en los últimos años ha comenzado a trabajar fuertemente en la exportación porcina.

Con las nuevas condiciones macroeconómicas, las restricciones a la exportación han disminuido y eso nos abre un panorama muy interesante. Si el gobierno mantiene esta política de apertura comercial, podremos consolidarnos como exportadores.

Argentina tiene uno de los costos de producción más bajos del mundo.

Contamos con agua, un clima favorable y cereales al alcance de los criaderos.

Además, nuestra productividad ha mejorado mucho, igualando o superando a la de otros países.

Esto nos permite ser competitivos, siempre y cuando se mantenga un marco económico estable.

Además del mercado internacional, mencionaste la importancia del mercado doméstico. ¿Cómo equilibran ambas estrategias?

Es clave. Para poder exportar de manera sólida, primero hay que tener un mercado interno fuerte. Estamos trabajando para que las tres carnes se complementen entre sí. Por ejemplo, cuando Argentina exporta carne vacuna, el ingreso por tonelada es muy alto, mucho más que el del pollo o el cerdo.

Lo que proponemos es potenciar esas exportaciones y, al mismo tiempo, reemplazar parte del consumo interno de carne vacuna con carne de cerdo.

Así logramos generar mayor ingreso de divisas para el país sin afectar la disponibilidad de carne para los argentinos. Es una estrategia que beneficia a todos.

Mencionaste que Argentina tiene el grano en la puerta de la granja, pero algunos productores han señalado que a veces ese grano se destina a exportación, lo que dificulta su acceso o encarece su precio. ¿Cómo manejan esa situación?

Es cierto que hay competencia por el grano. Argentina necesita el ingreso de divisas, por lo que se exporta una gran cantidad de maíz y soja, lo que a veces puede generar fluctuaciones en el precio y disponibilidad para el sector porcino.

Sin embargo, en términos generales, seguimos teniendo una ventaja competitiva frente a otros países que deben importar estos insumos.

Además, estamos trabajando en mejorar la eficiencia del uso del alimento en nuestros criaderos. La clave está en la tecnología y la genética, para lograr que cada kilo de grano se transforme de manera más eficiente en carne.

En términos de política agropecuaria, ¿crees que la producción porcina está tomando mayor relevancia dentro del país?

Sin dudas. Argentina y Latinoamérica están llamadas a ser proveedores de carne de cerdo para el mundo. Nuestra producción transforma granos en carne, agrega valor y genera empleo en el interior del país, evitando la migración a las grandes ciudades.

Los gobiernos, tanto el actual como los anteriores, han visto con buenos ojos al sector porcino porque es una industria intensiva en mano de obra, con gran impacto en economías regionales.

Además, contamos con una ventaja sanitaria importante: estamos libres de enfermedades como el PRRS, la peste porcina africana y la peste porcina clásica, lo que nos convierte en un país confiable para la exportación.

Entonces, todos los fundamentos de producción están dados para que Argentina tenga una gran producción porcina. Dentro de los criaderos, el sector es altamente eficiente, pero, como mencionaste, la macroeconomía ha sido un obstáculo recurrente.

Exactamente. A pesar de los problemas macroeconómicos que hemos enfrentado, el sector porcino en Argentina es pujante, está unido y tiene una mentalidad empresarial fuerte.

Contamos con tecnología de primer nivel, nutricionistas especializados, equipamiento moderno y genética de alta calidad. Cuando yo empecé en la industria, estos recursos no estaban tan disponibles como ahora.

Nos parece muy positivo que el sector mantenga su estructura diversificada, con muchos jugadores en el mercado en lugar de un par de grandes corporaciones dominando la industria.

Este nuevo contexto político está favoreciendo la llegada de inversiones, y creemos que eso fortalecerá aún más la porcicultura en Argentina.

Parece que estamos en un momento clave para la porcicultura en Argentina, con desafíos pero también con muchas oportunidades. ¿Cómo ves el futuro del sector en los próximos años?

Soy muy optimista. Si logramos mantener esta estabilidad económica y las políticas actuales se consolidan, Argentina tiene todo para convertirse en un actor clave en la porcicultura mundial. Contamos con recursos naturales, tecnología, empresarios comprometidos y ahora, un contexto que favorece la inversión.

Creo que el camino es seguir creciendo en el mercado doméstico y, al mismo tiempo, potenciar las exportaciones. Si logramos fortalecer ambos frentes, el sector porcino argentino será cada vez más competitivo y atractivo a nivel global.

Daniel, muchas gracias por esta charla tan enriquecedora. Ha sido un placer conocer tu visión sobre el presente y el futuro del sector porcino en Argentina.

Gracias a ustedes por el espacio y el interés en nuestra industria. Espero que podamos seguir conversando en el futuro y viendo cómo Argentina se consolida en el mercado internacional.

Reportaje sobre Daniel Fenoglio

DESCÁRGALO EN PDF

COMPRENSIÓN IMPACTO TECNOLOGÍA

EDICIÓN GENÉTICA EN LA PRODUCCIÓN PORCINA

MVZ/PhD Laura Batista

Batista & Asociados

México/Canadá

En el pasado, los métodos tradicionales disponibles para la mejora productiva de los cerdos tales como la valoración visual, que evalúa a los cerdos en función de su apariencia, y la selección genómica que utiliza marcadores genéticos para identificar genes que afectan a rasgos como el crecimiento, el tamaño de la camada y la eficiencia alimenticia permitieron el desarrollo de una gama de razas de cerdos superiores, como las razas blancas de alto rendimiento reproductivo, las razas obscuras con excelentes características de calidad de canal, y actualmente de líneas tolerantes y/o resilientes a ciertas enfermedades, retos de manejo y medio ambientales.

Sin embargo, estos métodos son lentos, y no siempre exitosos.

Antes de continuar, es importante conocer la diferencia entre ambos conceptos ya que no significan lo mismo.

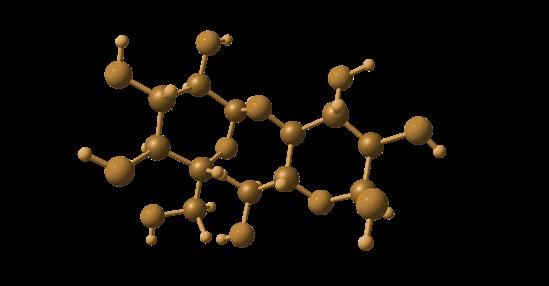

Un organismo transgénico es aquel al que se le ha añadido un gen externo, por el contrario, un organismo editado genéticamente es aquel que ha sufrido un cambio en su secuencia genética, ya sea eliminando un gen o modificándolo, con el fin de que pueda inhibirse, aumentar su función o cambiarla, pero en ningún momento se añaden genes externos. Se trata de técnicas que editan genes pero que no incorporan genes externos, por lo que, nuevamente, no generan un organismo transgénico.

en inglés) accediera y, posteriormente, infectara los pulmones de los cerdos.

Es entonces cuando el Doctor Rowland y sus colaboradores hipoteizan que la entrada viral eficiente depende de las interacciones con los receptores celulares, en este caso, el CD163, un receptor eliminador rico en cisteína que se encuentra en los macrófagos alveolares porcinos (MAP, por sus siglas en inglés). Actualmente, numerosos estudios han comprobado la función esencial del CD163 en la infección por el vPRRS.

Nucleasas diseñadas

Transfección celular

Inyección del embrión

DNA Meta

Formación de DSB

Corte por nucleasa diseñada

Plantilla homóloga

Inserción/deleción

Knockout Knockin

Edición del genoma

Células modificadas

Embrión modificado reconstruido

Transferencia del embrión

Substituta

Embrión modificado

Cerdo genéticamente modificado

Figura 2. Visión general de la edición del genoma en el cerdo. Se muestran dos formas de generar cerdos editados con genoma: la inyección de embriones de nucleasas modificadas y la transferencia nuclear de células somáticas. En el proceso de edición del genoma, las nucleasas modificadas inducen un DSB en el sitio objetivo. La reparación posterior del ADN por las vías NHEJ y HDR puede introducir knockout y knockin específicos del sitio, respectivamente, en el genoma del cerdo.

Yang H and Wu Z (2018) Genome Editing of Pigs for Agriculture and Biomedicine. Front. Genet. 9:360. doi: 10.3389/fgene.2018.00360

Actualmente, las investigaciones de edición genética en la especie porcina tienen cuatro objetivos principales:

1 2 3 4

Producir animales resistentes a diferentes enfermedades de impacto productivo y económico

Mejorar la ganancia de peso diaria, con la consecuente disminución de la conversión alimenticia

Obtener animales transformados en biorreactores de proteínas humanas en la glándula mamaria

Producir órganos aptos para su trasplante en seres humanos

Como es bien conocido por todos los que laboramos en la industria porcina, el PRRS es una enfermedad viral que afecta al sistema reproductivo y respiratorio de los cerdos. Y que, hoy por hoy es una de las infecciones virales más costosas en todos los países en donde está presente.

Específicamente, los beneficios de los cerdos transgénicos resistentes al PRRS se resumen en:

Mayor bienestar animal.

Mayor productividad a un menor costo.

Suministro constante de proteína inocua y de alta contenido proteico a la cadena alimenticia mundial. 2 3 1

Esta tecnología inicia en la especie porcina hace ya más de 20 años con una investigación realizada en la Universidad de Missouri por el Dr. Bob Rowland y su equipo.

Ellos publicaron un artículo sobre la eliminación de una proteína mediante la edición genética en cerdos, esto con el objetivo que sus órganos pudieran utilizarse para el trasplante en humanos.

Actualmente existen una gran variedad de técnicas de edición genética, pero las principales y más utilizadas son:

CRISPR-Cas9

TALEN

ZFN

Estas tecnologías permiten agregar, quitar o alterar material genético en ciertos lugares del genoma. Uno de los más utilizados es el CRISPR-Cas9 (abreviatura de “repeticiones palindrómicas cortas agrupadas regularmente interespaciadas asociada a la proteína 9”).

CRISPR-CAS9

La CRISPR-Cas9 se adaptó de un sistema de edición del genoma natural que las bacterias utilizan como defensa inmunitaria (Fig. 3). Cuando se infectan con un virus, las bacterias capturan pequeños fragmentos de ADN de virus invasores y los insertan en su propio ADN en un patrón particular para crear segmentos conocidos como arreglos CRISPR.

Los arreglos CRISPR permiten que las bacterias recuerden a los virus, o a virus estrechamente relacionados. Si los virus atacan de nuevo, las bacterias producen segmentos de ARN a partir de los arreglos CRISPR para reconocer y adjuntar regiones específicas del ADN de los virus. Entonces, las bacterias usan la Cas9 o una enzima similar para cortar el ADN desactivando así al virus.

El sistema CRISPR-Cas9 ha generado mucho entusiasmo en la comunidad científica porque es más rápido, más barato, más preciso y eficiente que otros métodos de edición del genoma, por lo tanto ha influido drásticamente en la investigación porcina al permitir la producción de razas de cerdos resistentes a diferentes enfermedades.

Además, la CRISPR/Cas9 se ha utilizado ampliamente en cerdos como una de las herramientas en la investigación biomédica para modelar enfermedades humanas y mejorar el trasplante de órganos.

Los investigadores adaptaron esta defensa inmunitaria para editar el ADN (Fig. 4). Ellos crean una pequeña pieza de ARN con una secuencia “guía” corta que se une a una secuencia objetivo-específica de ADN de una célula, parecido a los segmentos de ARN que las bacterias producen a partir del arreglo CRISPR.

Se busca la secuencia de genes de interés Se construye una secuencia complementaria al gen de interés

la CRISP-CAS9

Este ARN guía también se une a la enzima Cas9. Cuando se introduce en las células, el ARN guía reconoce la secuencia de ADN deseada y la enzima Cas9 corta el ADN en la ubicación objetivo, reflejando el proceso en las bacterias.

Aunque la Cas9 es la enzima que se usa con se corta el ADN, los investigadores utilizan la propia maquinaria de reparación de ADN de la célula para agregar o borrar piezas de

existente con una secuencia personalizada de ADN.

La secuencia complementaria guiará a Cas 9 hacia el gen de interés

Se puede modi car el gen

Se elimina el gen de interés Cas 9

Cas 9 corta la secuencia de interés

La tecnología CRISPR-CAS9 se ha utilizado y se refinando para modificar a los cerdos para hacerlos resistentes a las enfermedades como son:

El Síndrome Reproductivo y Respiratorio Porcino. En este caso la CRISPR-CAS9 se ha utilizado para desactivar a un receptor en las células de cerdo, el CD163, que se encuentra en los dos genotipos del vPRRS y que éste utiliza para entrar a los macrófagos e iniciar la infección.

Las infecciones por coronavirus donde la CRISPR-CAS9 se ha utilizado para editar un receptor del virus de la gastroenteritis transmisible.

1 2 3 4 5

La Fiebre Porcina Africana donde los investigadores trabajan para utilizar la CRISPR-CAS9 para introducir una variación en el gen RELA que hace que los cerdos sean más resistentes a esta enfermedad.

Mejorar el crecimiento alterando el gen de la miostatina porcina (MSTN, por sus siglas en inglés), que regula el crecimiento muscular.

Y para inactivar el retrovirus endógeno porcino (PERV) en cerdos.

inmunitarias.

RESPUESTA INMUNITARIA

El sistema inmunitario del cuerpo puede reconocer los componentes de edición genética introducidos como extraños y atacarlos, lo que limita la eficacia de la terapia.

CONSECUENCIAS IMPREVISTAS

Ya que es posible que no se comprendan completamente todas las implicaciones de los cambios genéticos, incluso cuando se abordan correctamente, lo que puede conducir a complicaciones imprevistas más adelante.

Viendo hacia el futuro, la edición genómica basada en nucleasas ha revolucionado la creación de cerdos modificados genéticamente, ampliando así su utilización en diversos campos de investigación. El proceso regulatorio se encuentra en transición a nivel mundial, tanto para los productos que se consumen localmente como para los que ingresan al mercado de exportación.

Se necesita tiempo para que la genética se multiplique en el sistema de producción de carne de cerdo y llegue a los productores comerciales de carne de cerdo.

Esto puede estar en el rango de 3.5 a 6 años después de la aprobación por parte de las agencias reguladoras internacionales.

Y finalmente, la mayoría de los consumidores no están familiarizados con la edición genética y aquellos que están familiarizados tienen algún nivel de preocupación o preguntas sobre su uso en productos porcinos.

Sin embargo, la aceptación de la edición genética por parte de los consumidores puede cambiar con una mayor educación y comprensión de los beneficios de la aplicación en los sistemas de producción una vez que los productos estén disponibles comercialmente.

En el caso de los ingredientes elaborados con productos biotecnológicos, un estudio de McKinsey & Company de 2024 informó de que la mayoría de los consumidores estaban dispuestos a probar alimentos y bebidas percibidos como más saludables, con mejor o igual sabor y más sostenibles que las opciones tradicionales.

El futuro dirá…

Comprensión del impacto de la tecnología de la edición genética en la mejora de la producción porcina

DESCÁRGALO EN PDF

USO DE LA ESPECTROSCOPIA EN EL CERCANO INFRARROJO

PARA ESTIMAR LA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE INGREDIENTES UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACIÓN DE CERDOS

Ricardo Basurto Gutiérrez, Ericka Ramírez Rodríguez, Gerardo Ordaz Ochoa y Gerardo Mariscal Landín* CENID-FyMA–INIFAP, México *mariscal.gerardo@inifap.gob.mx

La porcicultura es una industria de transformación que como toda empresa requiere optimizar sus procesos. Introducción