4

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Julio Ariza Conejero

Ildefonso Coca Mérida

Juan Antonio González Romano (coordinador)

Rocío Hernández Triano

Beatriz Hoster Cabo

M.ª del Carmen Lachica Aguilera

Alberto Ruiz Campos

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4

Andalucía

Coordinación editorial

LUIS PINO GARCÍA

Edición

DANIEL GARCÍA FLORINDO

JOAQUÍN PÉREZ BLANCA

Corrección

ANA PARRILLA SANTOYO

Diseño de cubierta

ALEGRÍA S. GONZÁLEZ.

DEPARTAMENTO DE DISEÑO GRÁFICO GRUPO ANAYA

Diseño de interior

ALEGRÍA S. GONZÁLEZ

Maquetación

ALEGRÍA S. GONZÁLEZ

Ilustraciones

ALEGRÍA S. GONZÁLEZ

Edición gráfica

BEATRIZ GUTIÉRREZ Y ROCÍO ÁLVAREZ

Fotografías

ARCHIVO ANAYA (CANDEL, C.; COSANO, P.; ENRÍQUEZ, S.;

GARCÍA PELAYO, Á.; H, ERNÁNDEZ MOYA, B.; MARTIN, J.; MARTÍN, J.A.; MARTÍNEZ, C.; MASTERDIGIT, T.; OSUNA, J.; RIVERA JOVE, V.; SÁNCHEZ, J.; STEEL, M.), ACI (JULIO ETCHART/ ALAMY, IAN DAGNALL COMPUTING/ ALAMY, ZIP LEXING/ ALAMY), AGE FOTOSTOCK (HISTORICAL VIEWS, INDEX FOTOTECA), ALBUM (ARCHIVO ABC/ BASABE, ASUN CARANDELL, EFE, ORONOZ, OSCAR ELÍAS, SFGP, WRITER PICTURES/NICK CUNARD), CONTACTOPHOTO (INTROPIAMEDIA/AFP), CORDON PRESS (AGENCE OPALE/ ALAMY, FOTOWARE, GARY DOAK/ALAMY, IANDAGNALL COMPUTING/ALAMY, SOPA IMAGES LIMITED/ALAMY), ELISA ALAYA, GETTY IMAGES (DEA PICTURE LIBRARY, EUROPA PRESS NEWS, GIANNI FERRARI, PABLO CUADRA, QUIM LLENAS), 123RF Y COLABORADORES.

© Del texto

JULIO ARIZA CONEJERO, ILDEFONSO COCA MÉRIDA, JUAN ANTONIO GONZÁLEZ ROMANO, ROCÍO HERNÁNDEZ TRIANO, BEATRIZ HOSTER CABO, M.ª DEL CARMEN LACHICA AGUILERA Y ALBERTO RUIZ CAMPOS.

© De esta edición

Algaida Editores, S. A. 2025. Avda. Avda. Diego Martínez Barrios, nº 10. Edificio INSUR. Planta 4ª, módulos 14, 15 y 16. 41013 Sevilla. ISBN 978-84-9189-813-9

Depósito legal SE 157-2025

Reservados todos los derechos. El contenido de esta obra está protegido por la Ley, que establece penas de prisión y/o multas, además de las correspondientes indemnizaciones por daños y perjuicios, para quienes reprodujeren, plagiaren, distribuyeren o comunicaren públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la preceptiva autorización. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Esta obra puede contener enlaces a páginas y sitios externos (hiperenlaces), que Algaida Editores no edita, controla, supervisa y/o mantiene, y sobre los que no tiene control alguno, por lo que Algaida declina expresamente cualquier responsabilidad respecto a dichas páginas y sitios.

Este libro ha sido elaborado conforme a la legislación vigente en materia educativa y responde a las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria y al currículo de la materia de Lengua Castellana y Literatura establecidos para Andalucía.

Todas las tareas, actividades y ejercicios que aparecen en este libro han de realizarse en un cuaderno aparte.

Las normas ortográficas seguidas en este libro son las establecidas por la RAE en su Ortografía (2010).

La terminología gramatical utilizada en este libro sigue las preferencias aplicadas por la RAE en su Nueva gramática de la lengua española (2009) y el Glosario de términos gramaticales (2020).

Muchas actividades y tareas han sido diseñadas para trabajar en equipo de manera cooperativa.

Nuestros materiales educativos son editados con el compromiso de fomentar y favorecer la igualdad de todas las personas y el respeto a la diversidad.

Los contenidos de este libro y los procedimientos de trabajo han sido seleccionados y elaborados teniendo en cuenta criterios de cuidado, protección y conservación del medioambiente.

1 El texto. Los niveles de la lengua

3 Cohesión textual. La diversidad lingüística de España

EXPLORACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN

1.1. Mecanismos léxicos o semánticos de cohesión

1.2. Mecanismos sintáctico-textuales de cohesión

LO APRENDIDO Escribir con cohesión

CLAVES TEÓRICAS 2. La diversidad lingüística de España

APLICA LO APRENDIDO El llanito, un ejemplo de «spanglish» peninsular

Ortografía Palabras juntas y separadas (I)

Comprensión y expresión oral «Ejercicios

con un texto «Con motivo del Día Internacional de la Lengua Materna»

4

La literatura de 1898 a 1939

La

CLAVES TEÓRICAS

Y ESTRUCTURACIÓN

1. El texto expositivo

Características de los textos expositivos

La exposición oral

Textos expositivos del ámbito profesional

2. Los textos instructivos y normativos

Préstamos del español

Procedimientos

6 La literatura de 1939 a

Y ESTRUCTURACIÓN

7 El texto argumentativo. La oración simple

Exploramos.

TIPOLOGÍA

EXPLORACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN

8 La literatura española

desde 1975

situamos

Albert Camus

Textos periodísticos y publicitarios. La oración compuesta MOTIVACIÓN Y ACTIVACIÓN

activamos: cuestiones

Exploramos. Lectura inicial Palabra y corazón

1. Los textos periodísticos

1.1. Clasificación de los textos periodísticos

1.2. Subgéneros informativos

CLAVES TEÓRICAS

TIPOLOGÍA TEXTUAL

EXPLORACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN

1.3. Subgéneros de opinión

1.4. Subgéneros mixtos

2. Los textos publicitarios

APLICA LO APRENDIDO A convencer se ha dicho

3. La oración compuesta

4. Coordinación, yuxtaposición y subordinación

CLAVES TEÓRICAS

4.1. La coordinación

La yuxtaposición

La subordinación

APLICA LO APRENDIDO Cocinando la receta

y expresión oral «La vida secreta de los libros»

Andalucía: lengua y cultura Poetas andaluzas de ahora (II)

APLICACIÓN Y CONCLUSIÓN Repasamos con un texto «Relato de un náufrago»

10 Preguntas clave

Producto final de la situación de aprendizaje La sección de «Opinión» en nuestro

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

17 Alianzas para lograr los objetivos

ANEXOS

Conjugación verbal, Métrica española, Principales formas estróficas, Principales figuras retóricas, Marco histórico y cultural: características de la literatura española desde la Edad Media hasta el Romanticismo

LENGUA

Conoce tu libro

Este proyecto comprende 10 situaciones de aprendizaje (SdA) que siguen esta secuencia:

Motivación y activación

Comenzaremos con una presentación de la unidad en su conjunto. Una cita motivadora y unas cuestiones previas despertarán nuestra curiosidad y deseos de aprender, al tiempo que nos permitirán tomar conciencia de los conocimientos que poseemos y conectar con nuestra realidad e intereses. Igualmente, se recoge una breve introducción motivadora (Nos situamos) con la que se justifica y argumenta la necesidad de realizar el reto o producto final planteado. Así, reflexionaremos sobre la funcionalidad, significación y actualidad de lo que vamos a tratar.

Exploración y estructuración

Una serie de sencillas experiencias exploratorias (Lectura inicial y Seguimos explorando) nos aproximarán a los saberes básicos antes de abordarlos. La fase de estructuración comprende, por una parte, las secciones de contenidos Tipología textual y Lengua en las unidades impares y, por otra, la sección de Literatura en las unidades pares. A su vez, cada sección se divide en dos apartados: Claves teóricas y Aplica lo aprendido, respectivamente.

Esta fase se completa con diversas secciones que abordan aspectos ortográficos (en las unidades impares), tertulia literaria, tradición y modernidad (unidades pares), así como ejercicios de comprensión y expresión oral basados en audiciones y un apartado dedicado a la lengua, literatura y cultura andaluza.

Aplicación y conclusión

En esta fase, encontramos dos secciones para practicar, recapitular y repasar lo aprendido: Repasamos con un texto y 10 preguntas clave, respectivamente.

Concluiremos nuestra situación de aprendizaje con la sección Producto final, en la que pondremos en práctica lo aprendido en un contexto o entorno comunicativo concreto para resolver el reto o desafío planteado al inicio.

En determinadas unidades, desarrollaremos nuestra habilidad lectora a través de guías de lectura de obras literarias tanto clásicas como juveniles.

• Número y título.

• Imágenes representativas.

• Citamos.

• Nos situamos.

• Nos activamos. Cuestiones previas.

• Exploramos. Lectura inicial

• Seguimos explorando…

• Claves teóricas.

• Aplica lo aprendido.

• Ortografía.

• Tertulia literaria.

• Tradición y modernidad.

• Comprensión y expresión oral.

• Andalucía: Lengua y cultura.

• Repasamos con un texto.

• 10 preguntas clave.

• Producto final.

• Guía de lectura.

PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD

Comenzaremos con una página explicativa del recorrido o fases que seguiremos a lo largo de la situación de aprendizaje: Motivación y activación, Exploración y estructuración y Aplicación y conclusión. Además, en cada una de estas fases, se recogen las distintas secciones y apartados teóricos y prácticos que se abordarán hasta la realización del producto o reto final planteado, representado por una imagen circular.

La literatura española desde 1975

Motivación y activación

INICIO DE LA UNIDAD

• Título de la unidad.

• Imagen representativa de la temática de la unidad.

• CITAMOS: interesante y sugerente cita alusiva a la situación de aprendizaje.

• NOS SITUAMOS: breve introducción motivadora con la que se justifica y argumenta la necesidad de realizar el reto o producto final planteado, a partir de los conocimientos que se van a adquirir.

• NOS ACTIVAMOS: CUESTIONES PREVIAS que conectan con nuestra realidad e intereses a modo de reflexión inicial sobre la temática que se va a tratar.

Exploración y estructuración

DESARROLLO DE LA UNIDAD

EXPLORAMOS. LECTURA INICIAL. Lectura acompañada de actividades (Tras la lectura…): Comprensión, Expresión oral, Expresión escrita y Vocabulario.

En unidades impares: TIPOLOGÍA TEXTUAL. En esta sección aprenderemos a organizar la diversidad textual y a clasificar y crear los diferentes tipos de textos.

LENGUA. Contenidos y actividades relacionados con la comunicación y la gramática del español.

En unidades pares:

LITERATURA. Se exponen contenidos y actividades relacionados con el lenguaje literario: recursos, figuras, géneros, obras, períodos, etc.

Cuestiones en torno a un texto literario que permiten reflexionar y dialogar sobre sus principales características.

TRADICIÓN Y MODERNIDAD.

De un modo actual, ameno y reflexivo, esta sección aborda cómo se han relacionado temas y conceptos literarios a lo largo del tiempo.

Aplicación y conclusión

FINALIZACIÓN DE LA UNIDAD

REPASAMOS CON UN TEXTO. Se ofrece un texto como estímulo para plantear distintas cuestiones teóricas y prácticas que repasan lo aprendido.

10 PREGUNTAS CLAVE. Se sintetizan los contenidos esenciales de cada unidad a través de diez preguntas y sus correspondientes respuestas.

PRODUCTO FINAL. Reto global en el que se podrán aplicar los aprendizajes textuales, lingüísticos o literarios en un entorno, contexto o situación comunicativa concreta, evidenciando su funcionalidad, significación y actualidad.

GUÍA DE LECTURA destinadas a la comprensión de diversas obras literarias completas en determinadas unidades.

PRINCIPALES

Páginas especiales

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS): páginas en las que se vincula un texto literario con un ODS determinado.

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS

Tarea colaborativa y de carácter interdisciplinar con la que elaboraremos un producto final fruto del trabajo en equipo.

ANEXOS: Conjugación verbal, Métrica española, Principales formas estróficas, Principales figuras retóricas. Marco histórico y cultural.

Conoce tu proyecto digital edudynamic

Edudynamic

Un proyecto sencillo, intuitivo y fácil de utilizar en el que accederás a la versión digital de tu libro de texto. Incluye actividades interactivas muy variadas. Además, ofrece una gran cantidad de recursos de tipo audiovisual, de comprensión, documentos, etc.

Edudynamic también da acceso al Parque digital, zona que te ofrece una serie de recursos digitales extras y de consulta.

Nuestro libro digital

INTEGRACIÓN CON ENTORNOS

VIRTUALES Y PLATAFORMAS

Compatible con los entornos virtuales de aprendizaje (EVA) y las plataformas educativas (LMS) más utilizadas.

ONLINE/OFFLINE

Puedes trabajar en él de forma online o descargarlo en tu dispositivo. SINCRONIZABLE

MULTIDISPOSITIVO Y UNIVERSAL

Accesible a través de móvil, tablet, ordenador o pizarra digital con cualquier sistema operativo y navegador.

TRAZABILIDAD

Visualización y seguimiento del uso del libro digital en entornos virtuales y plataformas.

Nuestro Libro digital ofrece:

Versión digitalizada del libro impreso con todas sus unidades y secciones.

Este icono doble pertenece a: Versión digitalizada del libro impreso...

Este icono doble pertenece a: Versión digitalizada del libro impreso...

Este icono pertenece a: Recursos de página: actividades...

Este icono pertenece a: Recursos de página: actividades...

Recursos de la unidad: instructivos, audios, vídeos, documentos, conceptos clave, esquemas…

Recursos complementarios de la unidad: actividades interactivas, de ampliación, acceso a webs...

Recursos de página: actividades del libro papel digitalizadas en cada unidad y tros recursos señalizados en los epígrafes correspondientes.

Recursos globales del curso: para realizar consultas y acceder a herramientas educativas.

Más recursos: acceso directo al Parque digital.

Nuestro Parque digital ofrece:

RECURSOS DIGITALES EXTRAS, organizados a través de las siguientes categorías:

Enlaces a webs temáticas y especializadas de interés. Documentos relacionados con los saberes básicos de la unidad.

Recursos globales del curso para realizar consultas.

Tu Proyecto digital Edudynamic cubre todos los contenidos del curso.

1 texto. niveles de la lengua

MOTIVACIÓN Y ACTIVACIÓN

Citamos: Miguel de Cervantes

EXPLORACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN

Nos activamos: cuestiones previas

Te animamos a trabajar en equipo sobre el lenguaje no verbal. Unas palabras de Miguel de Cervantes para situarnos y unas cuestiones previas nos servirán de motivación y activación.

Exploramos. Lectura inicial Panorámica

▶ Tipología textual CLAVES TEÓRICAS

▶ Lengua CLAVES TEÓRICAS

1. Las propiedades textuales APLICA LO APRENDIDO: Seleccionar y consensuar

APLICACIÓN Y CONCLUSIÓN

Repasamos con un texto «A tu encuentro»

10 preguntas clave

2. La lengua y sus niveles. Unidad y variedad de la lengua

2.1. Concepto de lengua

2.2. Los niveles de estudio de la lengua

2.3. Variedades de la lengua

Oralidad y escritura

APLICA LO APRENDIDO: Glosario de tecnicismos

Comprensión y expresión oral «Asuntos mágicos»

Andalucía: lengua y cultura

Carmen de Burgos

novela juvenil de Paloma González Rubio, he mos seleccionado un fragmento del primer capítulo titulado «Panorámica». Esta lectura inicial nos permitirá observar cómo actúan ciertos personajes mediante el lenguaje no verbal. Nos acercamos así al producto final que se propo ne en esta unidad: realizar un trabajo en equipo sobre el lenguaje no verbal. Además, para llevarlo a cabo con mayor conciencia abordaremos las claves del sistema lingüístico y sus variedades.

El código no verbal

Producto final de la situación de aprendizaje

Una vez hayamos ejercitado la ortografía, la com prensión y expresión oral, y tras habernos acerca do a la literatura andaluza en «Andalucía: lengua y cultura», estaremos preparados para repasar todo lo visto y crear nuestro propio decálogo so bre el lenguaje no verbal.

MOTIVACIÓN Y ACTIVACIÓN

NOS SITUAMOS

Elaborar un decálogo sobre un adecuado lenguaje no verbal aportará muchas ventajas y mejorará nuestras relaciones interpersonales, ya que evitará malentendidos y favorecerá la asertividad y empatía entre nosotros.

CITAMOS

El andar tierras y comunicar con diversas gentes hace a los hombres discretos.

Miguel de Cervantes

NOS ACTIVAMOS: CUESTIONES PREVIAS

�� Reflexiona sobre la cita cervantina. ¿Cómo la interpretas?

�� ¿Considerarías coherente escribir un poema amoroso en una reclamación? ¿Sería adecuado?

�� ¿Usamos la lengua siempre del mismo modo?

EXPLORACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN

EXPLORAMOS. LECTURA INICIAL

Panorámica

No llamaron al timbre. No golpearon la puerta y aguardaron pacientes a que alguien acudiese a abrirles. Solo se oyó el chasquido que produjo la cadena de seguridad al reventar el tope y, a continuación, el estruendo como de un ariete que derriba el obstáculo que se interpone entre los atacantes y su objetivo, al que siguió un aluvión de golpes. Para entonces el llanto del bebé, que se soltó del pecho de su madre con el sobresalto, ya era ensordecedor.

Eva y Julia se miraron sobrecogidas. El miedo había vidriado sus ojos. Eva apretó la cabeza de Mateo contra su pecho. Los pasos de lo que parecía una legión de hombres calzados con pesadas botas hicieron crujir el suelo de tarima del pasillo, multiplicando en la imaginación de las mujeres el número de intrusos que asaltaban su casa. Un batallón parecía desfilar hacia el cuarto de costura. Avanzaban afirmando sus posiciones, como si estuvieran en territorio enemigo. Su avance era perceptible por las patadas en las puertas que se abrían en el lado izquierdo del corredor. Una sola voz, ronca, advertía de peligros inexistentes: «¡Allí, cuidado!».

En el vano de la entrada del cuarto en el que ellas trabajaban, se recortó una silueta, la de un hombre impecable. Sombrero, abrigo gris, pese a que el día otoñal era soleado y cálido, zapatos negros tan lustrados que parecían de charol y un rostro que no podría distinguirse de otros miles de rostros por lo anodino de sus rasgos: la mandíbula oscurecida por una barba cerrada, la nariz ancha y firme, los ojos cargados, las comisuras de los labios hacia abajo, una expresión despectiva.

Las figuras de otros cuatro o quizá cinco desconocidos, unos vestidos exactamente igual que el primero, otros, con uniforme militar, se situaron tras el primer hombre, que hurgó en el bolsillo del abrigo y extendió un papel sellado, que exhibió a distancia, pero no dejó leer.

—¿Es esta la casa de José e Ignacio Burgo?

A Eva la voz no le llegaba al cuello. Solo fue capaz de cabecear para asentir.

Julia, en cambio, murmuró que eran sus maridos, y comenzó a preguntar:

—¿Quién…?

Silvina, Martina y Pablo, que jugaban a los muertos en el comedor contiguo, se habían quedado quietos, escondidos. Bruno no estaba. Como casi todas las tardes, se había escabullido a la calle con algún pretexto para volver a casa a la caída de la luz. Decía que jugar a los muertos era aburrido, aunque ni a su hermana ni a sus primos se lo parecía. El juego consistía en que uno de ellos se ocultaba mientras los otros esperaban fuera de la habitación. A una señal, comenzaba la búsqueda y cuando encontraban al «muerto», este caminaba con los brazos extendidos, los ojos en blanco, y los buscadores huían gritando aterrorizados para evitar su abrazo mortal. Ganaba el último que quedaba vivo, que siempre eran o Pablo o Silvina, los mayores. En esta ocasión, era Silvina quien se había escondido bajo una de las sábanas que cubrían los muebles de la estancia en desuso y que parecía un velero fantasma

Paloma González Rubio Ventanas, Anaya

Tras la lectura...

COMPRENSIÓN

1 ¿Dónde se ambienta la acción?

2 Por las actitudes de los personajes, ¿quiénes crees que eran solo unos niños?

3 ¿Qué rasgos o circunstancias del texto te hacen pensar que se desarrolla en un ambiente de guerra?

4 ¿A quiénes buscan los hombres que han irrumpido en la casa?

EXPRESIÓN ORAL

5 Intenta reproducir qué diría exactamente un soldado para reclamar la presencia de otra persona en su domicilio.

EXPRESIÓN ESCRITA

6 Deduce cómo continuará la historia. Escribe una escena en la que se aprecie algún giro en los acontecimientos.

7 Imagina cómo será cada uno de los personajes a los que están buscando y cuál es el motivo por el que los buscan. Escribe una descripción de los mismos.

VOCABUL ARIO

8 Explica el significado de las siguientes palabras extraídas del texto. Si lo consideras necesario, consulta un diccionario: ariete, aluvión, vano, lustrados, anodino.

9 Propón un sinónimo para estas palabras: acudiese, objetivo, sobresalto, enemigo, se había escondido. Ten en cuenta el sentido que tienen en el propio texto.

10 Explica el significado de las siguientes expresiones:

⦁ El miedo había vidriado sus ojos.

⦁ Solo fue capaz de cabecear para asentir.

Seguimos Explorando

Busca información sobre la llamada netiqueta. Explica en qué consiste y su relación con la adecuación en el ámbito digital. Explícalo oralmente en clase con algunas de sus normas.

Tipología textual Claves teóricas

➊ LAS PROPIEDADES TEXTUALES

Cuando hablamos de texto, nos estamos refiriendo a una unidad mínima de intención comunicativa. Por tanto, un texto puede ser un breve saludo o una novela como el Quijote (compuesta por 52 y 74 capítulos), ya que ambos responden a un propósito, a una intención comunicativa.

Además de la intención, los textos poseen ciertas propiedades que los caracterizan. Nos referimos a la adecuación, coherencia y cohesión. Un texto ha de cumplir estas tres cualidades para ser correcto con respecto a nuestras intenciones comunicativas.

ADECUACIÓN

COHERENCIA

COHESIÓN

Consiste en el respeto a las circunstancias de la comunicación y de los interlocutores.

Organización semántica de un texto en función de su significado como unidad.

Relación idónea y lógica entre los constituyentes de un texto. Una buena cohesión se consigue mediante elementos lingüísticos que refuerzan la unión entre las distintas partes del discurso.

Por otra parte, dependiendo de la intención, el tema y de una serie de rasgos de construcción, también podemos hablar de diversas tipologías textuales , es decir, podemos considerar la existencia de distintos tipos de textos.

La clasificación más general se relaciona con la intención. Es la siguiente:

⦁ Narrativos. Sirven para contar historias.

⦁ Descriptivos. Nos hablan de los rasgos que caracterizan a una realidad.

⦁ Expositivos. Se emplean para presentar o para informar de algo.

⦁ Argumentativos. Exposición de razones. Suelen servir para convencer.

⦁ Dialogados. Intercambio de información y visiones del mundo.

No obstante, existen otras clasificaciones textuales (textos orales / escritos; periodísticos / literarios / científicos…).

Actividad

1 En las siguientes situaciones comunicativas, determina si se ha producido un error de adecuación, coherencia o cohesión. Explícalo.

a) Un relato comienza diciendo en el primer párrafo: Por último, voy a contaros mi historia.

b) En una revista sobre animales se lee: Las ardillas son aves excepcionales…

c) Me acerco a mi profesor y le digo: ¿Qué haces, hermano? ¿Cómo te va la vida, colega?

Tipología textual Aplica lo

SELECCIONAR Y CONSENSUAR

A lo largo de la vida, tendrás que construir muchos textos que te sirvan para comunicarte con los demás de modo coloquial, informal o formal. Tu nivel de adecuación y habilidad para cambiar de registro te abrirá o cerrará puertas. Por este motivo, has de esforzarte para procurar hablar o escribir correctamente.

Proponemos la siguiente situación: en vuestra localidad muchos jóvenes están interesados en promover eventos deportivos, pero se necesita infraestructura adecuada para llevar a cabo los campeonatos que se podrían programar y, por tanto, se necesita entrar en contacto con el ayuntamiento para que se interese y aporte soluciones.

La carta habrá de contener los siguientes elementos:

⦁ Datos personales individuales o de grupo del remitente. Servirán para que el ayuntamiento nos conteste.

⦁ Datos del destinatario. Puede ser directamente el ayuntamiento, aunque será más útil dirigir el escrito a la concejalía encargada de Deportes.

⦁ Fecha. Tiene mucha importancia para su correcto registro.

⦁ Asunto. De qué trata la carta.

⦁ Saludo formal (Excelentísimo señor alcalde o Ilustrísimo señor concejal).

⦁ Exposición. Manifestación de los motivos que nos hacen redactar el escrito.

⦁ Solicitud. Tendremos que realizar una petición concreta, sin divagaciones.

⦁ Despedida formal.

⦁ Firma.

1.

2.

3.

4.

5.

Os dividiréis por grupos de cuatro para redactar el escrito dirigido a las autoridades.

Elegiréis en cada grupo un redactor que escribirá el texto que se vaya proponiendo y un portavoz que luego lo leerá ante el resto de la clase.

Seleccionaréis cuál de los textos es más adecuado, coherente y cohesionado.

Cada cual debe realizar en su cuaderno un análisis de la adecuación, coherencia y cohesión que han llevado a la selección de un texto en concreto.

Un voluntario escribirá en la pizarra sus conclusiones, que se reforzarán mediante un debate.

Seguimos Explorando

Localiza las distintas lenguas que se hablan en España además del español. Señala las zonas en un mapa y enumera las principales características de cada una de ellas.

Lengua Claves teóricas

➋ LA LENGUA Y SUS

NIVELES.

UNIDAD Y VARIEDAD DE LA LENGUA

2.1. Concepto de lengua

Si acudimos al Diccionario de la lengua española (DLE), podemos encontrar dos definiciones de lengua que son de nuestro interés:

⦁ Sistema de comunicación verbal propio de una comunidad humana y que cuenta generalmente con escritura.

⦁ Sistema lingüístico considerado en su estructura

Cualquiera de ambas definiciones es válida, dependiendo de qué perspectiva adoptemos para el análisis. En cualquier caso, y siendo prácticos, haremos corresponder los conceptos de lengua e idioma, como sistemas de comunicación verbal empleados por una determinada comunidad de hablantes.

2.2. Los niveles de estudio de la lengua

La estructura de la lengua puede considerarse desde diversos niveles. Una manera de afrontar este asunto es realizar una división simple entre expresión (lo puramente perceptible por los sentidos) y contenido (el valor conceptual de lo transmitido). Por ejemplo, si empleamos la palabra pata, la expresión se resume en la cadena fónica /p/, /a/, /t/, /a/, y el contenido designa la idea que tiene una comunidad sobre el concepto pata: ‘pierna de los animales’.

Desde una perspectiva más profunda, podemos hablar de diversos planos ineludibles para un análisis profundo de un hecho lingüístico.

PLANOS OBJETO DE ESTUDIO

FÓNICO O FONÉTICOFONOLÓGICO

MORFOSINTÁCTICO O GRAMATICAL

LÉXICO-SEMÁNTICO

El sonido, sus realizaciones y capacidad distintiva.

La forma y función de las palabras y sus agrupaciones.

El significado, sus relaciones y valor funcional.

UNIDADES Y CONCEPTOS

Sonido, fonema, tono, acento, pausa, letra, signo de puntuación…

Palabra, sintagma, oración, párrafo, texto, sustantivo, adjetivo, verbo…

Significado, sinónimo, polisemia, campo semántico, préstamo…

PLANO O NIVEL LÉXICO-SEMÁNTICO

PLANO O NIVEL MORFOSINTÁCTICO O GRAMATICAL

PLANO O NIVEL FÓNICO O FONÉTICO-FONOLÓGICO

2.3. Variedades de la lengua

Cualquier lengua viva y actual no es homogénea, no se realiza (habla o escribe) de la misma manera en todos los lugares o situaciones en los que se usa, sino que presenta variedades o diferencias internas. Pongamos algunos ejemplos: no se habla el mismo inglés en Londres que en Arizona, ni el mismo español en Tijuana que en Galicia. No hablamos igual con nuestros amigos o familiares que en una situación formal, como puede ser una visita al médico o una exposición de un trabajo en clase. La lengua se adapta a las situaciones y propósitos de cada emisor.

Las variedades de una lengua pueden ser de tres tipos:

⦁ Diferencias geográficas o diatópicas: la lengua se realiza de una manera diferente en los diversos territorios en los que se habla. Estas distintas modalidades se llaman dialectos o variedades geográficas.

⦁ Diferencias socioculturales o diastráticas: las variedades diastráticas dependen del nivel cultural de los hablantes y dan lugar a los distintos dialectos sociales o sociolectos (nivel culto/vulgar).

⦁ Diferencias de registro o diafásicas: están representadas por los registros lingüísticos (coloquial / informal / formal) que se utilizan en función de las distintas situaciones comunicativas.

La constitución y el idioma

La Constitución española en su artículo 3 indica lo siguiente: Artículo 3

1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los espa ñoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.

2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.

3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patri monio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

La diglosia

Cuando varias lenguas entran en contacto o un idioma presenta diversas variedades geográficas, puede darse una situación de bilingüismo en la que una de las dos lenguas goce de prestigio o privilegios sociales frente a la otra. En ese caso, hablamos de diglosia.

Actividades

2 Te proponemos un sencillo juego para que aprecies hasta qué punto hay que considerar los diversos planos de la lengua para confirmar la corrección de un enunciado.

⦁ Imagina una oración como: Un avión entró por mi ventana y me dijo que se alegraba de volver a verme.

⦁ Estudia su nivel de corrección atendiendo a los diversos planos ya estudiados.

3 Lee atentamente el siguiente texto:

Normandos y sajones

La historia que vamos a contar se desarrolla en aquella comarca de la afortunada Inglaterra bañada por el río Don; en aquellas verdes praderas que rodean la hermosa ciudad de Doncaster hasta llegar a los bosques de Sheffield, los mismos que se hicieron famosos, en leyendas y canciones populares, gracias a las hazañas y aventuras de amables y caballerosos bandidos.

Sucedió al final del reinado de Ricardo I, conocido por el sobrenombre de Corazón de León, cuando, tras regresar de la Cruzada en la que había participado y sufrir un largo cautiverio, era deseado y esperado por sus súbditos. Estos, durante la ausencia de su rey, habían sido sometidos a la terrible opresión de unos nobles ambiciosos que se habían excedido en sus derechos y privilegios y que se enfrentaban por el trono sin hacer ningún caso de la autoridad del Consejo de Estado. La tiranía de la nobleza se había acentuado tras la conquista de Inglaterra por el duque Guillermo de Normandía, y quienes más la sufrieron fueron los nobles ingleses, es decir, los sajones.

No habían sido suficientes cuatro generaciones para unir la sangre ni el idioma de aquellas dos razas enemigas. Los normandos, orgullosos de su victoria en la batalla de Hastings, impusieron a los vencidos el pago de grandes impuestos, de manera cruel y deshonesta, y les arrebataron la mayor parte de sus tierras y bienes. Mientras, los sajones, que no olvidaban su pasado y añoraban su antigua independencia, odiaban a los nuevos señores de sus tierras y no se dejaban someter por ellos.

Uno de estos nobles sajones que habían perdido sus privilegios y propiedades era el rebelde Cedric de Rotherwood. En el día en que empieza nuestro relato, dos de sus criados, Gurth y Wamba, guardaban el ganado en sus tierras. Ambos vestían ropas humildes, como corresponde a los campesinos de Yorkshire. Gurth era mayor. Llevaba un jubón de cuero muy desgastado por el uso, que le cubría desde el cuello a las rodillas, sujeto con un ancho cinturón, y calzaba sandalias también de cuero; pero lo que más resaltaba de su atuendo era un collar de latón, semejante a una argolla y soldado alrededor del cuello, que tenía esta inscripción: «Gurth, hijo de Beowulph, nacido esclavo de Cedric de Rotherwood».

El traje de Wamba era el de un bufón: jubón de color púrpura chillón con dibujos de extrañas figuras, que se completaba con una capa corta carmesí bastante sucia; adornaba su cabeza con un gorro lleno de campanillas que sonaban incesantemente y tenía los brazos repletos de brazaletes. En el cuello, un collar igual al de su compañero decía: «Wamba, hijo de Witless, esclavo de Cedric de Rotherwood».

Walter Scott Ivanhoe, Anaya

a) Localiza unidades que pertenezcan a cada uno de los tres planos de la lengua. Explica tu elección.

b) Si este texto lo leyese un andaluz, un castellanoleonés o un catalán, lo harían de diferente manera. El estudio de esos matices de pronunciación, ¿a qué plano corresponde?

Lengua Aplica lo aprendido

GLOSARIO DE TECNICISMOS

Como has visto, la lengua funciona como un sistema que podemos seccionar por niveles o planos. Los niveles fonético-fonológico y morfosintáctico forman las capas más profundas del sistema lingüístico, frente al nivel léxico-semántico que es el más superficial, porque es el más visible para todos. Al ocuparse del significado de las palabras, conecta directamente con la realidad.

En esta ocasión, vamos a trabajar desde el nivel léxico-semántico de nuestra lengua a través del uso del diccionario. A continuación, te presentamos la entrada genio como ejemplo de consulta lexicográfica:

Genio

Del lat. genius.

1. m. Índole o condición según la cual obra alguien comúnmente. Es de genio apacible.

2. m. Disposición ocasional del ánimo por la cual este se manifiesta alegre, áspero o desabrido.

3. m. Mal carácter, temperamento difícil.

4. m. Capacidad mental extraordinaria para crear o inventar cosas nuevas y admirables.

5. m. Persona dotada de genio. Calderón es un genio.

6. m. Índole o condición peculiar de algunas cosas. El genio de la lengua.

7. m. carácter (‖ fuerza de ánimo).

8. m. En la gentilidad, cada una de ciertas deidades menores, tutelares o enemigas.

9. m. Ser fabuloso con figura humana, que interviene en cuentos y leyendas orientales. El genio de la lámpara de Aladino.

10. m. En las artes, ángel o figura que se coloca al lado de una divinidad, o para representar una alegoría.

corto, ta de genio

1. loc. adj. corto (‖ tímido).

Diccionario de la Real Academia (https://dle.rae.es/)

Proponemos ahora una tarea que va a exigir todo vuestro esfuerzo: la elaboración de un glosario sobre nuestra materia, es decir, un trabajo de lexicografía, la ciencia de hacer diccionarios.

1. En parejas, seleccionaréis cincuenta palabras técnicas que aparezcan en el libro de texto. Puede que no entendáis algunas.

2. Siguiendo el modelo la versión digital del DLE (https://dle.rae.es/) que hemos reproducido con la entrada genio, elaboraréis un glosario siguiendo las convenciones habituales de estas publicaciones (orden alfabético, entradas…).

3. Generaréis un documento en pdf para poder compartirlo con el resto de la comunidad educativa de vuestro centro.

Ortografía 1

Oralidad y escritura

Nuestra manera de hablar, leer o escribir muestra de modo evidente cómo somos. Este hecho debe considerarse en nuestras relaciones con los demás y, especialmente, en el ámbito laboral. Hoy día hablar en público y hacerlo con cierta calidad se ha convertido en un valor social muy significativo.

En esta sección de ortografía reguladora de la lengua escrita vamos a estudiar las diferencias con la lengua hablada, cuyas reglas regula la ortología, rama de la fonética que establece las normas convencionales de pronunciación de una lengua.

Veamos en la siguiente tabla cuáles son las diferencias entre lengua oral y escrita:

TEXTO ORAL

Es espontáneo, inmediato y efímero, de tal modo que no se puede borrar sino, tan solo, rectificar.

Al producirse de forma instantánea, cabe sustituir las referencias emotivas o las relativas al espacio o al tiempo por mensajes no verbales (el contexto extralingüístico es determinante).

Presencia de códigos no verbales: vestimenta, sensación de honestidad, seriedad o naturalidad, proximidad física, movimiento de las manos, expresividad del rostro, etc.

Uso de las variedades dialectales de la lengua.

Repetición de palabras y oraciones, omisión de términos, rodeos y desviaciones, cambios bruscos de tema, etc.

Sintaxis y puntuación ligadas a la entonación: pronunciación enfática de sílabas, palabras y oraciones, silencios y pausas.

Uso de palabras comodín, frases hechas, muletillas y posible presencia de vulgarismos.

TEXTO ESCRITO

A excepción de las intervenciones en directo con diversas aplicaciones, el texto escrito suele estar planificado, revisado y corregido. Además, es perdurable.

Al producirse en diferido, es necesario incluir referencias espaciales y temporales, que permitan al lector situarse (la situación es débil frente al texto).

Los códigos no verbales se refieren a la organización visual y espacial del escrito: márgenes, tamaño de letra, limpieza, etc.

Empleo de la lengua estándar.

Delimitación precisa de las informaciones principales y secundarias en la organización del texto.

Cuidado de la sintaxis y uso preciso de la puntuación y los marcadores. Estructuras oracionales complejas.

Ausencia de palabras comodín, frases hechas, muletillas y vulgarismos.

Actividades

1 Localiza y explica rasgos propios del texto oral que se aprecien en el siguiente fragmento:

Tengo que reconocer que estoy algo nervioso. Cierro los ojos y respiro hondo. Un segundo después, los abro de nuevo y veo que me están mirando. Soy el último en saltar, y toda la clase espera impaciente para ver mi voltereta lateral.

«Lo vais a flipar», pienso para animarme mientras comienzo a dar saltitos sin moverme del sitio, a la espera de que el profe dé la señal.

Dani y Fran, en primera fila, no quieren perdérselo. Lo están dando todo, venga a corear mi nombre:

«¡Lolo! ¡Lolo!».

—¡Esos son mis amigos! —digo, dedicándoles un gesto de OK y sonriendo en modo Lolo pro HD.

Entonces es cuando distingo perfectamente que detrás de ellos está Margarita, y se me cambia la cara de color. ¡PUF! Solo de verla me entra un sudor frío que me recorre el cuerpo de arriba abajo, y se me revuelve el estómago como cuando huelo las lentejas con acelgas del comedor… ¿Cómo alguien que te gusta tanto puede provocarte una re -

acción tan desagradable? Nota mental: esto se lo tengo que preguntar a la profe de Ciencias. Rápidamente, giro la cabeza para que Margarita no me pille mirándola. Ahora estoy viendo a Villegas, a Nico, a Almu y a la nueva. Esos pobres pardillos nunca en su vida podrán lograr la perfección de movimientos que va a pasar por delante de sus narices.

Y lo saben. Por eso se conforman con verme: algo es algo.

Álvaro Núñez, Alberto Díaz Perro verde 1: Humor de perros, Anaya 2 Busca la aplicación del DLE ( Diccionario de la lengua española ) y comienza a conocer y aprovechar sus funciones. Puedes ver el apartado titulado «Palabra del día», en la que de modo aleatorio aparece un término con sus significados. Pongamos por caso la palabra dragante: 1. m. Heráld. Figura que representa una cabeza de dragón con la boca abierta , mordiendo o tragando algo.

Anímate, busca más funciones en la aplicación (palabra, expresiones, exacta, comienza por, terminado en, contiene, anagramas, aleatoria) y explícalas oralmente a tus compañeros.

Comprensión y expresión oral

Asuntos mágicos

1 ¿Qué empleo tenía el Sr. Lindbergh?

2 ¿A qué departamento pertenece el agente Cusak?

3 ¿Por qué tiene su departamento tan mala fama? ¿A qué otro se parece?

4 ¿Cómo crees que sigue el relato? Continúalo con tus propias palabras.

5 ¿Sabes si han existido épocas en las que por influencias externas se relacionaba la magia con los actos delictivos?

Andalucía: lengua y cultura

Carmen de Burgos

Carmen de Burgos Seguí (1867-1932) fue una periodista, escritora, traductora y activista por los derechos de las mujeres españolas. Nació el 10 de diciembre de 1867 en Almería, y falleció el 9 de octubre de 1932 en Madrid. Conocida por el seudónimo Colombine, también utilizó otros seudónimos como Gabriel Luna, Perico el de los Palotes, Raquel, Honorine o Marianela. Se considera que fue la primera periodista profesional en España y en lengua española debido a su trabajo como escritora en el diario Universal. Igualmente, se considera que fue la primera corresponsal de guerra. Pertenece a la ge neración del 98 y, debido a su actitud vital y sus ideas reformistas, se tra ta de una de las más im portantes precursoras del feminismo.

Alma de artista

Selma cambió el sencillo traje de calle por una bata de seda azul, restos de su pasada opulencia. Con sus zapatitos de raso blanco y su cabellera color de castaña madura, caída en revueltos rizos sobre la espalda, tenía el aspecto delicado y grácil de una niña. Ángel la miraba tristemente hundida en su butaca, cerca del balcón, en aquel hotelito de la Caleta, donde había ido a buscar el aire del mar y el clima templado de Málaga. Sobre la palidez de cera mate extendida sobre su rostro se destacaba la rizada barba y la nariz aguileña, con esas líneas que caracterizan a la raza semítica. Parecía un Cristo demacrado por el ayuno. La terrible tisis iba disecándole el cuerpo, una delgadez extrema parecía tallar sus nervios, y su cabellera rizosa caía en bucles sobre la frente tersa y bella. Aún lucía en sus ojos grandes la mirada dominadora del genial tenor que fue aplaudido en el mundo entero; aún sus labios conservaban un gesto de arrogancia. Selma cogió el cestillo de la costura y se sentó en una sillita baja a los pies del artista. —Deja eso —dijo él con un gesto de disgusto, señalando la labor. La joven no contestó y se apresuró a obedecer sonriendo. El brillo de las lágrimas iluminó los ojos del enfermo. —¡Qué injusto soy, Selma mía! Tienes necesidad de trabajar y te lo impido... Ya no somos ricos. —No pienses en eso...—dijo ella con voz suave—; no es cosa precisa. —La vida tiene burlas muy crueles, Selma; los artistas debían morir sin conocer las miserias ni las enfermedades... en plena gloria. La joven le acarició dulcemente la mano. —¡Qué buena eres! —siguió él—. ¡Cómo me compadeces!... —¡Compadecerte! No, Ángel, no pronuncies esa palabra; cuando se compadece no se ama. Amar es admirar. —¡He estado tan ciego!

Carmen de Burgos Cuentos de Colombine

Repasamos con un texto

A tu encuentro

NumeriaNo — (Cae desfallecido sobre un banco.) ¡Ay, Dios mío! Bueno; yo hace quince días que no duermo, ni como, ni vivo… ¡Y yo que nunca he debido un céntimo, me he hecho hasta tramposo!… Porque entre los dos perros y el marco, que lo estoy pagando a plazos, se me va la mitad del sueldo. ¡Qué cuadrito!… Don Gonzalo le llama «la mancha», pero quia. Es muchísimo más grande. La Mancha y la Alcarria, todo junto. ¡No le he puesto más que un listón alrededor y me ha subido a veinticinco duros!… ¡Ay!, yo estoy enfermo, no me cabe duda. Tengo dolor de cabeza, inquietud, espasmos nerviosos; porque además de todo esto, esa mujer me tiene loco. Es de una exaltación, de una vehemencia y de una fealdad que consternan. Y luego tiene unas indirectas…

Ayer me preguntó si yo había leído una novela que se titula El primer beso, y yo no la he leído, pero aunque me la supiera de memoria… ¡Esas bromitas, no! Y para colmo, habla con un léxico tan empalagoso que para estar a su altura me veo negro. Aquí me he venido huyendo de ella… Aquí, siquiera por unos momentos, estoy libre de esa visión horrenda, de esa visión…

Florita.— (Apartando el ramaje del fondo de la fuente, asoma su cara risueña y dice melodiosamente.) ¡Nume!

NumeriaNo — (Levantándose de un salto tremendo. Aparte.) ¡Cuerno!… ¡La visión!

Florita — Adorado Nume.

NumeriaNo.— (Con desaliento.) ¡Florita!

Florita — (Saliendo, lo mira.) ¡Pero cuán pálido! ¡Estás incoloro! ¿Te has asustado?

NumeriaNo.— (Desfallecido.) Si me sangran, no me sacan un coágulo.

Florita — Pues yo, errabunda, hace un rato que de un lado a otro del parterre vago en tu busca, ¿Y tú, amor mío?

NumeriaNo.— ¡Yo vago también; pero más vago que tú, me había sentado un instante a deleitarme en la contemplación de la noche serena y estrellada!…

Florita — ¡Oh Nume!… Pues yo te buscaba.

NumeriaNo — Pues si yo sé que me buscas, te juro que corro, que corro a tu encuentro.

Carlos Arniches La señorita de Trevelez

Actividades

1 ¿Qué variedades diafásicas pueden detectarse en el texto?

2 ¿Con qué variedad diastrática lo relacionarías?

3 Extrae del texto y explica una unidad de cada nivel de la lengua.

4 Con la ayuda del diccionario de la Real Academia (puedes consultar el DLE en línea), busca las siguientes palabras del texto: espasmos, empalagoso, horrendas, risueña.

10 preguntas clave

1 ¿Cuáles son las tres principales propiedades textuales? Explícalas con un cuadro.

Adecuación, coherencia y cohesión son las tres principales propiedades textuales.

ADECUACIÓN Consiste en el respeto a las circunstancias de la comunicación y de los interlocutores.

COHERENCIA Organización semántica de un texto en función de su significado como unidad.

COHESIÓN

Relación idónea y lógica entre los constituyentes de un texto. Una buena cohesión se consigue mediante elementos lingüísticos que refuerzan la unión entre las distintas partes del discurso.

2 ¿Cuál es la principal clasificación en torno a la tipología textual?

⦁ Narrativos. Sirven para contar historias.

⦁ Descriptivos. Nos hablan de los rasgos que caracterizan a una realidad.

⦁ Expositivos. Se emplean para presentar o para informar de algo.

⦁ Argumentativos. Exposición de razones. Suelen servir para convencer.

⦁ Dialogados. Intercambio de información y visiones del mundo.

3 ¿Cuáles son las dos principales definiciones de lengua que nos ofrece el DLE?

⦁ Sistema de comunicación verbal propio de una comunidad humana y que cuenta generalmente con escritura.

⦁ Sistema lingüístico considerado en su estructura.

4 ¿Cuál es el principal sinónimo de lengua?

El sinónimo que más empleamos es el de idioma

5 ¿Cuáles son los planos de estudio de la lengua?

PLANOS OBJETO DE ESTUDIO

Fónico o fonéticofonológico

Morfosintáctico o gramatical

Léxicosemántico

El sonido, sus realizaciones y capacidad distintiva.

La forma y función de las palabras y sus agrupaciones.

El significado, sus relaciones y valor funcional.

UNIDADES Y CONCEPTOS

Sonido, fonema, tono, acento, pausa, letra, signo de puntuación…

Palabra, sintagma, oración, párrafo, texto, sustantivo, adjetivo, verbo…

Significado, sinónimo, polisemia, campo semántico, préstamo…

6 ¿Cuáles son las principales variedades de la lengua?

Las variedades de una lengua pueden ser de tres tipos:

⦁ Diferencias geográficas o diatópicas: la lengua se realiza de una manera distinta en los diferentes territorios en los que se habla. Estas distintas modalidades se llaman dialectos o variedades geográficas.

⦁ Diferencias sociales o diastráticas: las variedades diastráticas dependen del nivel cultural de los hablantes y dan lugar a los distintos niveles sociales de la lengua o sociolectos.

⦁ Diferencias de registro o diafásicas: están representadas por los registros lingüísticos (coloquial / formal) que se utilizan en función de las distintas situaciones comunicativas.

7 Indica tres rasgos en los que la lengua oral y la lengua escrita sean diferentes.

TEXTO ORAL TEXTO ESCRITO

Es espontáneo, inmediato y efímero, de tal modo que no se puede borrar sino, tan solo, rectificar.

Al producirse de forma instantánea, cabe sustituir las referencias emotivas o las relativas al espacio o al tiempo por mensajes no verbales (el contexto extralingüístico es determinante).

Presencia de códigos no verbales: vestimenta, sensación de honestidad, seriedad o naturalidad, proximidad física, movimiento de las manos, expresividad del rostro, etc.

A excepción de las intervenciones en directo con diversas aplicaciones, el texto escrito suele estar planificado, revisado y corregido. Además, es perdurable.

Al producirse en diferido, es necesario incluir referencias espaciales y temporales, que permitan al lector situarse (el contexto es débil frente al texto).

Los códigos no verbales se refieren a la organización visual y espacial del escrito: márgenes, tamaño de letra, limpieza, etc.

8 ¿Qué se entiende por diglosia?

Una situación de bilingüismo en la que una de las dos lenguas goza de prestigio o privilegios sociales frente a la otra.

9 ¿En qué artículo de la Constitución española se regula la oficialidad del castellano y de las demás lenguas españolas? En el artículo 3.

10 ¿Qué es la ortología?

La ortología regula las reglas de la lengua hablada. Es la rama de la fonética que establece las normas convencionales de pronunciación de una lengua.

Producto final

El código no verbal

Los códigos no verbales son reveladores. Aportan informaciones implícitas a la comunicación. Para reflexionar sobre este aspecto comunicativo partimos del siguiente artículo:

DIEZ ERRORES DEL LENGUAJE NO VERBAL QUE DEBES EVITAR EN EL TRABAJO

1. No existe contacto visual

Muchas veces, olvidamos lo importante que es mirar a los ojos a la otra persona. Es un síntoma de confianza, transparencia y respeto ante la persona que tienes delante. El contacto con los ojos también puede medir la respuesta de la otra persona.

2. Hacer excesivos movimientos con los brazos

Gesticular demasiado con los brazos puede transmitir nerviosismo. Es una forma de escudarte porque no tienes las cosas claras y queda reflejado ante el resto. Además, puede desviar la atención a lo verdaderamente importante, el mensaje.

3. Tener escasa expresión en la cara

Dicen que la cara es el reflejo del alma y, en parte, tienen razón. Si tu expresión es demasiado rígida dará la sensación de que no muestras empatía y no te motiva el tema que se está tratando.

4. Dar la mano sin seguridad

Es el contacto físico que tendrás con la otra persona y tienes que aprovecharlo. No tendrás un buen comienzo si al dar la mano no lo haces con convicción y confiado en tus habilidades. Transmitirás fortaleza y seguridad.

5. Mantener la distancia

No se trata de estar demasiado cerca de la persona hasta llegar a invadir su espacio, pero tampoco debes alejarte demasiado. Da la sensación de que ves a la otra persona superior a ti y temes enfrentarte a ella. Mide el espacio físico para que sea el correcto.

6. No sonreír lo suficiente

La sonrisa es imprescindible para que la comunicación sea más relajada. Con una sonrisa puedes conquistar a todo el mundo, ya que las expresiones faciales de felicidad son universales.

7. Descuidar la postura corporal

No olvides que la posición de tu cuerpo será la que quede reflejada ante otros y con la que debes presentarte. A veces, la dejadez te lleva a tener una actitud de desencanto, cansancio e, incluso, pasotismo que no te favorece.

8. Balancearse continuamente

Es el claro rasgo de que algo no va bien. No paras de cambiar la posición de las piernas y el pie no deja de moverse. Esto denota intranquilidad y preocupación por un tema determinado.

9. Cruzar los brazos

Es una posición de defensa que no dará buenos resultados. Cuando cruzas los brazos, haces que tu comunicación no verbal se muestre reacia a abrir tus posibilidades y, sin saberlo, creas una barrera que es difícil superar.

10. Dejar vía libre a la respiración

El ritmo de tu respiración te delata cuando una situación te incomoda o te hace sentir inferior. Incluso cuando estás en silencio sigues comunicando y transmites tus verdaderos sentimientos. Aprende a controlar la respiración y podrás mostrar solo lo que tú quieras.

Tu decálogo de buenas costumbres no verbales

GUION DE TRABAJO

⦁ Leeremos y comentaremos el documento de la revista Forbes para obtener nuestras propias conclusiones. 1

Reparto de tareas

⦁ Formaremos equipos por parejas.

Colaboramos con nuestra información

En la pizarra, se irán escribiendo esas conclusiones para compartirlas con el resto de la clase. 2

3

Elaboración del producto final

Cada grupo, sobre la base del trabajo anterior, elaborará un decálogo de buenas costumbres no verbales. Se hará en un cartel y todos se expondrán en el aula.

Se debe cuidar el aspecto visual. Para ello pueden incluirse ilustraciones.

Será imprescindible la precisión expresiva y ortográfica. El documento se podrá guardar en formato pdf para compartirlo con la clase o con los demás estudiantes de nuestro centro.

MOTIVACIÓN Y ACTIVACIÓN

2 literatura de los siglos y XIX

Nos situamos

Te animamos a conocer y disfrutar especialmen te el teatro como texto literario y espectáculo que refleja tanto realidades (históricas) como ficciones (literarias). Unas palabras de Arthur Miller para situarnos y unas cuestiones previas nos servirán de motivación y activación.

EXPLORACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN

teatro en el siglo XVIII

1.1. Leandro Fernández de Moratín

2.2. El teatro del Realismo

3.2. José de Espronceda

3.3. Gustavo Adolfo Bécquer

APLICACIÓN Y CONCLUSIÓN

10 preguntas clave

Repasamos con un texto

3.1. Características de la lírica romántica

3.4. Rosalía de Castro

La novela realista

4.1. Realismo y Naturalismo

4.2. La novela realista en España

4.2.1 Benito Pérez Galdós

4.2.2 Juan Valera

Una representación teatral

Don Álvaro o la fuerza del sino

Producto final de la situación de aprendizaje

Una vez hayamos reflexionado en «Tradición y modernidad» sobre el nacimiento de la comedia nacional durante el Siglo de Oro, practicado la comprensión y expresión oral, y tras habernos acercado a la lengua y cultura andaluza, estaremos preparados para repasar todo lo visto y preparar en nuestro proyecto final las escenas seleccionadas para ser interpretadas.

4.2.3. Leopoldo Alas «Clarín»

4.2.4. Emilia Pardo Bazán

▶ Tertulia literaria

La Regenta

APLICA LO APRENDIDO: Un folletín actual

▶ Tradición y modernidad

El teatro del Siglo de Oro versus teatro neoclásico

▶ Comprensión y expresión oral

«El vínculo profundo con la realidad»

Andalucía: lengua y cultura

Cecilia Böhl de Faber, «Fernán Caballero»

El fragmento de El miserere, de Gustavo Adolfo Bécquer servirá para un primer contacto con la estética de la leyenda romántica. Conectaremos así con el relato romántico y su tenebrosa escenografía.

MOTIVACIÓN Y ACTIVACIÓN

NOS SITUAMOS

Imaginemos que nuestro centro celebra su semana cultural, y para ello nuestra clase ha decidido ofrecer una muestra teatral desde el siglo XVIII. Te animamos a participar del teatro como espectáculo desde dentro, a convertirnos en actores que dan vida a los textos dramáticos.

CITAMOS

El teatro no puede desaparecer porque es el único arte donde la humanidad se enfrenta a sí misma.

Arthur Miller

NOS ACTIVAMOS: CUESTIONES PREVIAS

�� ¿Qué ideas te transmite la cita de Arthur Miller?

�� ¿Conoces algunas obras teatrales de los siglos mencionados? ¿Tienes alguna favorita?

�� ¿Has acudido a alguna representación teatral? ¿De qué obra se trataba?

EXPLORAMOS. LECTURA INICIAL

1. Rabadán: pastor o mayoral que cuida del ganado.

2. Machones: pilares del edificio.

3. Nimbo: corona.

4. Disformes: horripilantes.

5. Ara: altar donde se celebran ritos religiosos.

6. Pórfido: roca de color oscuro.

El Miserere

Después de una o dos horas de camino, el misterioso personaje que calificaron de loco en la abadía, remontando la corriente del riachuelo que le indicó el rabadán1 de la historia, llegó al punto en que se levantaban negras e imponentes las ruinas del monasterio.

La lluvia había cesado; las nubes flotaban en obscuras bandas, por entre cuyos jirones se deslizaba a veces un furtivo rayo de luz pálida y dudosa; y el aire, al azotar los fuertes machones2 y extenderse por los desiertos claustros, diríase que exhalaba gemidos. Sin embargo, nada sobrenatural, nada extraño venía a herir la imaginación. Al que había dormido más de una noche sin otro amparo que las ruinas de una torre abandonada o un castillo solitario; al que había arrostrado en su larga peregrinación cien y cien tormentas, todos aquellos ruidos le eran familiares.

Las gotas de agua que se filtraban por entre las grietas de los rotos arcos y caían sobre las losas con un rumor acompasado, como el de la péndola de un reloj; los gritos del búho, que graznaba refugiado bajo el nimbo3 de piedra de una imagen, de pie aún en el hueco de un muro; el ruido de los reptiles, que, despiertos de su letargo por la tempestad, sacaban sus disformes 4 cabezas de los agujeros donde duermen o se arrastraban por entre los jaramagos y los zarzales que crecían al pie del altar, entre las junturas de las lápidas sepulcrales que formaban el pavimento de la iglesia; todos esos extraños y misteriosos murmullos del campo, de la soledad y de la noche llegaban perceptibles al oído del romero, que, sentado sobre la mutilada estatua de una tumba, aguardaba ansioso la hora en que debiera realizarse el prodigio. Transcurrió tiempo y tiempo y nada se percibió; aquellos mil confusos rumores seguían sonando y combinándose de mil maneras distintas, pero siempre los mismos.

¡Si me habrá engañado! —pensó el músico; pero en aquel instante se oyó un ruido nuevo, un ruido inexplicable en aquel lugar: como el que produce un reloj algunos segundos antes de sonar la hora; ruido de ruedas que giran, de cuerdas que se dilatan, de maquinaria que se agita sordamente y se dispone a usar de su misteriosa vitalidad mecánica, y sonó una campanada..., dos..., tres..., hasta once.

En el derruido templo no había campana, ni reloj, ni torre ya siquiera.

Aún no había expirado, debilitándose de eco en eco, la última campanada; todavía se escuchaba su vibración temblando en el aire, cuando los doseles de granito que cobijaban las esculturas, las gradas de mármol de los altares, los sillares de las ojivas, los calados antepechos del coro, los festones de tréboles de las cornisas, los negros machones de los muros, el pavimento, las bóvedas, la iglesia entera comenzó a iluminarse espontáneamente, sin que se viese una antorcha, un cirio o una lámpara que derramase aquella insólita claridad.

Parecía como un esqueleto de cuyos huesos amarillos se desprende ese gas fosfórico que brilla y humea en la oscuridad como una luz azulada, inquieta y medrosa. Todo pareció animarse, pero con ese movimiento galvánico que imprime a la muerte contracciones que parodian la vida; movimiento instantáneo, más horrible aún que la inercia del cadáver que agita con su desconocida fuerza. Las piedras se reunieron a piedras; el ara5, cuyos rotos fragmentos se veían antes esparcidos sin orden, se levantó intacta como si acabase de dar en ella su último golpe de cincel el artífice, y al par del ara se levantaron las derribadas capillas, los rotos capiteles y las destrozadas e inmensas series de arcos que, cruzándose y enlazándose caprichosamente entre sí, formaron con sus columnas un laberinto de pórfido6

Una vez reedificado el templo, comenzó a oírse un acorde lejano que pudiera confundirse con el zumbido del aire, pero que era un conjunto de voces lejanas y graves que parecía salir del seno de la tierra e irse elevando poco a poco, haciéndose cada vez más perceptible.

El osado peregrino comenzaba a tener miedo; pero con su miedo luchaba aún su fanatismo por todo lo desusado y maravilloso, y, alentado por él, dejó la tumba sobre que reposaba, se inclinó al borde del abismo por entre cuyas rocas saltaba el torrente, despeñándose en un trueno incesante y espantoso, y sus cabellos se erizaron de horror.

Mal envueltos en los jirones de sus hábitos, caladas las capuchas, bajo los pliegues de las cuales contrastaban con sus descarnadas mandíbulas y los blancos dientes las obscuras cavidades de los ojos de sus calaveras, vio los esqueletos de los monjes, que fueron arrojados desde el pretil7 de la iglesia a aquel precipicio, salir del fondo de las aguas, y agarrándose con los largos dedos de sus manos de hueso a las grietas de las peñas trepar por ellas hasta tocar el borde, diciendo con voz baja y sepulcral, pero con una desgarradora expresión de dolor, el primer versículo del salmo de David:

Miserere mei, Deus, secundum magnam misericordiam tuam!8

Gustavo Adolfo Bécquer

El Miserere, Biblioteca virtual Miguel de Cervantes

Tras la lectura...

COMPRENSIÓN

1 ¿Cómo reacciona el misterioso personaje al llegar a las ruinas del monasterio y qué lo impulsa a quedarse en ese lugar a pesar del miedo?

2 Describe el ambiente en el monasterio antes de que ocurra el «prodigio». ¿Qué elementos naturales y sonidos contribuyen a la atmósfera misteriosa?

3 ¿Qué cambios ocurren en el monasterio cuando suenan las campanadas? Menciona al menos dos transformaciones importantes.

4 ¿Cómo se describe la aparición de los esqueletos de los monjes y qué hacen al salir del abismo?

5 ¿Qué efecto tiene la descripción del monasterio y los monjes esqueléticos en la atmósfera general del relato? ¿Cómo contribuyen estos elementos a la sensación de lo sobrenatural?

EXPRESIÓN ORAL

6 Comenta en voz alta a tus compañeros qué te ha parecido la transformación del monasterio y la aparición de los esqueletos. Relaciónalo con otras obras de ficción que conozcas (novelas, películas, cómics).

7. Pretil: murete o vallado de piedra.

8. Miserere mei, Deus, secundum magnam misericordiam tuam!: ¡Ten piedad de mí, oh Dios, por tu gran misericordia!

EXPRESIÓN ESCRITA

7 Imaginad un paisaje que pueda formar parte de una historia de terror. Puede ser un bosque oscuro, un castillo en ruinas, un acantilado o una playa desierta. También puede ser un lugar urbano: una fábrica abandonada, un centro comercial por la noche, una calle solitaria… Para ello, elaborad una descripción valiéndote de vuestros cinco sentidos.

VOCABULARIO

8 Explica el significado de estas palabras: misterioso, atmósfera, sepulcral, prodigio, letargo. Propón un sinónimo para cada una de ellas.

Seguimos Explorando

Explora y busca títulos de obras teatrales del siglo XVIII. Apunta cinco títulos y sus autores.

Literatura Claves teóricas

➊ EL TEATRO EN EL SIGLO XVIII

En el siglo XVIII destacan tres estilos artísticos fundamentalmente:

⦁ Rococó. Supone un punto intermedio entre el Barroco y el Neoclasicismo. Se intentan adoptar moldes nuevos, pero aún tiene mucha influencia la tradición barroca (comedias de figurón, de magia y de santos). El teatro se decantará por el género de la tragedia, en el que destacaron Nicolás Fernández de Moratín y Vicente García de la Huerta.

⦁ Neoclasicismo. Es un movimiento propio de finales del XVIII, que se basa en el didactismo, el utilitarismo y la búsqueda de un arte reflexivo. Destaca el dramaturgo Leandro Fernández de Moratín, autor de El sí de las niñas .

⦁ Prerromanticismo. Se fundamenta, sobre todo, en el sentimentalismo, es decir, en la expresión arrebatada del sentimiento, aunque siempre dentro de unos límites razonables (en eso se diferencia del Romanticismo pleno, que se desarrollará en el siglo XIX). Por otra parte, en la literatura prerromántica aparecen tintes de crítica social y política. Podemos considerar prerromántico al gaditano José Cadalso.

1.1. Leandro Fernández de Moratín

Leandro Fernández de Moratín fue hijo del también escritor Nicolás Fernández de Moratín. De formación autodidacta, se educó de acuerdo con las directrices marcadas por su padre y su entorno ilustrado. Realizó constantes viajes por toda Europa, lo que le sirvió para completar su educación y conocer el teatro de la época. Mediante el teatro reflexionó sobre la educación de su tiempo.

Señalamos dos obras fundamentales de Moratín:

⦁ La comedia nueva o El café, comedia en la que critica abiertamente el teatro de mala calidad de su época, en especial a los malos autores dramáticos. El tiempo real coincide con el dramático (dos horas), ejemplo perfecto de la unidad de tiempo.

⦁ El sí de las niñas, su obra más reconocida, en la que critica la educación irresponsable y los matrimonios concertados por interés, sin amor. Este mismo tema fue también tratado en las obras El viejo y la niña y El barón.

Representación teatral de El sí de las niñas.

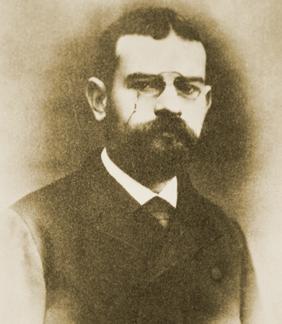

Leandro Fernández de Moratín.

A continuación, presentamos un fragmento de la escena final de La comedia nueva. Don Pedro aparece como el representante de la razón, un hombre educado y rico que responde al prototipo del intelectual neoclásico. Don Eleuterio, joven dramaturgo, es el autor de una disparatada comedia que ha escrito siguiendo el consejo de don Hermógenes, quien lo ha estafado.

Un dramático fracaso

Don ElEutErio — Yo ya estoy en que la comedia no es tan mala y que hay muchos partidos, pero lo que a mí me...

Don PEDro — ¿Todavía está usted en esa equivocación?

Don Antonio — (Aparte a Don PEDro ) Déjele usted.

Don PEDro — No quiero dejarle, me da compasión... Y, sobre todo, es demasiada necedad, después de lo que ha sucedido, que todavía esté creyendo el señor que su obra es buena. ¿Por qué ha de serlo? ¿Qué motivos tiene usted para acertar? ¿Qué ha estudiado usted? ¿Quién le ha enseñado el arte? ¿Qué modelos se ha propuesto usted para la imitación? ¿No ve usted que en todas las facultades hay un método de enseñanza y unas reglas que seguir y observar; que a ellas debe acompañar una aplicación constante y laboriosa, y que sin estas circunstancias, unidas al talento, nunca se formarán grandes profesores, porque nadie sabe sin aprender? Pues ¿por dónde usted, que carece de tales requisitos, presume que habrá podido hacer algo bueno? ¿Qué, no hay más sino meterse a escribir, a salga lo que salga, y en ocho días zurcir un embrollo, ponerlo en malos versos, darle al teatro y ya soy autor? ¿Qué, no hay más que escribir comedias? Si han de ser como la de usted o como las demás que se le parecen, poco talento, poco estudio y poco tiempo son necesarios; pero si han de ser buenas (créame usted) se necesita toda la vida de un hombre, un ingenio muy sobresaliente, un estudio infatigable, observación continua, sensibilidad, juicio exquisito, y todavía no hay seguridad de llegar a la perfección.

Don ElEutErio — Bien está, señor; será todo lo que usted dice, pero ahora no se trata de eso. Si me desespero y me confundo, es por ver que todo se me descompone, que la comedia no me vale un cuarto, que he gastado en la impresión lo que no tenía...

Don Antonio — No, la impresión con el tiempo se venderá.

Don PEDro — No se venderá, no, señor. El público no compra en la librería las piezas que silba en el teatro. No se venderá.

Don ElEutErio.— Pues vea usted, no se venderá, y pierdo ese dinero, y por otra parte... ¡Válgame Dios! Yo, señor, seré lo que ustedes quieran; seré mal poeta, seré un zopenco; pero soy un hombre de bien. Este picarón de don Hermógenes me ha estafado; me han metido en nuevos pagos, y me deja imposibilitado de cumplir como es regular con los muchos acreedores que tengo.

Don PEDro — Pero ahí no hay más que hacerles una obligación de irlos pagando poco a poco, según el empleo o la facultad que usted tenga, y arreglándose a una buena economía...

DoñA AgustinA.— ¡Qué empleo ni qué facultad, señor! Si el pobrecito no tiene ninguna.

Don PEDro — ¿Ninguna?

Don ElEutErio — No, señor. Yo estuve en esa lotería de ahí arriba; después me puse a servir a un caballero indiano, pero se murió y me metí a escribir comedias, ese don Hermógenes me engatusó y...

Don ElEutErio — Y si fuera decir estoy solo, anda con Dios, pero casado, y con una hermana, y con aquellas criaturas...

Don Antonio — ¿Cuántas tiene usted?

Don ElEutErio — Cuatro, señor; que el mayorcito no pasa de cinco años.

Don PEDro.— ¡Hijos tiene! (Aparte, con ternura.) ¡Qué lástima! Leandro Fernández de Moratín La comedia nueva, Alianza

Actividades

1 Realizad en clase una lectura dramatizada del fragmento anterior.

2 Resume el contenido. ¿Cuál es el tema central?

3 ¿Qué ideas se desprenden de las intervenciones de don Pedro, en especial de la segunda? ¿Concuerdan con la mentalidad de los ilustrados?

4 Justifica el didactismo de esta escena.

5 ¿Qué situaciones actuales dirías que nos muestran a personas que desean triunfar sin méritos ni formación? ¿Quiénes crees que pueden ser hoy día los aduladores y estafadores como don Hermógenes?

El argumento de El sí de las niñas gira en torno a los preparativos para la boda de don Diego, rico hombre entrado en años, con doña Francisca, joven huérfana de padre a la que su madre doña Irene ha preparado el desigual matrimonio sin su consentimiento.

Por su parte, la joven está enamorada de don Carlos, sobrino del anciano. Por una serie de casualidades, don Diego tiene conocimiento de la relación entre los jóvenes y decide renunciar al desafortunado enlace con tal de conseguir la felicidad de su sobrino don Carlos y su enamorada Francisca.

Una difícil elección

El papel (final de la escena XII)

DoñA FrAnciscA, ritA, DoñA irEnE, Don DiEgo

Salen DoñA FrAnciscA y ritA de su cuarto. ritA.— Señora.

DoñA FrAnciscA — ¿Me llamaba usted?

DoñA irEnE — Sí, hija; porque el señor don Diego nos trata de un modo que ya no se puede aguantar. ¿Qué amores tienes, niña? ¿A quién has dado palabra de matrimonio? ¿Qué enredos son estos?… Y tú, picarona… Pues tú también lo has de saber… Por fuerza lo sabes… ¿Quién ha escrito este papel? ¿Qué dice? (Presentando el papel abierto a DoñA FrAnciscA.) ritA.— (Aparte a D oñ A Fr A ncisc A .) Su letra es.

DoñA FrAnciscA — ¡Qué maldad!… Señor don Diego, ¿así cumple usted su palabra?

Don DiEgo — Bien sabe Dios que no tengo la culpa… Venga usted aquí.

(Tomando de una mano a DoñA FrAnciscA, la pone a su lado.) No hay que temer… Y usted, señora, escuche y calle, y no me ponga en términos de hacer un desatino… Deme usted ese papel… (Quitándole el papel.) Paquita, ya se acuerda usted de las tres palmadas de esta noche.

DoñA FrAnciscA — Mientras viva me acordaré.

Don DiEgo — Pues este es el papel que tiraron a la ventana… No hay que asustarse, ya lo he dicho. (Lee.) «Bien mío: si no consigo hablar con usted, haré lo posible para que llegue a sus manos esta carta. Apenas me separé de usted, encontré en la posada al que yo llamaba mi enemigo, y al verle no sé cómo no expiré de dolor. Me mandó que saliera inmediatamente de la ciudad, y fue preciso obedecerle. Yo me llamo don Carlos, no don Félix. Don Diego es mi tío. Viva usted dichosa y olvide para siempre a su infeliz amigo. Carlos de Urbina».

DoñA irEnE — ¿Conque hay eso?

DoñA FrAnciscA.— ¡Triste de mí!

DoñA irEnE — ¿Conque es verdad lo que decía el señor, grandísima picarona? Te has de acordar de mí. (Se encamina hacia DoñA FrAnciscA, muy colérica, y en ademán de querer maltratarla. ritA y Don DiEgo lo estorban.)

DoñA FrAnciscA — ¡Madre!… ¡Perdón!

DoñA irEnE.— No, señor; que la he de matar.

Don DiEgo — ¿Qué locura es esta?

DoñA irEnE — He de matarla.

Don cArlos, Don DiEgo, DoñA irEnE, DoñA FrAnciscA, ritA.

Sale Don cArlos del cuarto precipitadamente; coge de un brazo a DoñA FrAnciscA, se la lleva hacia el fondo del teatro y se pone delante de ella para defenderla. DoñA irEnE se asusta y se retira.

Don cArlos.— Eso no… Delante de mí nadie ha de ofenderla.

DoñA FrAnciscA — ¡Carlos!

Don cArlos — (A Don DiEgo ) Disimule usted mi atrevimiento… He visto que la insultaban y no me he sabido contener.

DoñA irEnE — ¿Qué es lo que me sucede, Dios mío? ¿Quién es usted?… ¿Qué acciones son estas?… ¡Qué escándalo!

Don DiEgo — Aquí no hay escándalos… Ese es de quien su hija de usted está enamorada… Separarlos y matarlos viene a ser lo mismo… Carlos… No importa… Abraza a tu mujer. (Se abrazan Don cArlos y DoñA FrAnciscA, y después se arrodillan a los pies de Don DiEgo.)

Leandro Fernández de Moratín El sí de las niñas, Anaya

2.1. El teatro romántico

El teatro romántico nace en medio de la gran polémica entre los partidarios del reformado teatro del XVIII y los defensores de un nuevo teatro, mucho más libre. Triunfará este último, que recrea gran parte de las características de la comedia nacional del Siglo de Oro:

Rechazo de las tres unidades

Mezcla de lo trágico y lo cómico

La libertad creadora del autor romántico lleva a no respetar las unidades del teatro clásico (tiempo,espacio, acción). Presenta continuos cambios de escenario y espacios.

Esto provoca fuertes contrastes en el desarrollo de la acción.

Mezcla de prosa y verso Hallamos variedad de versos y estrofas.

Abandono del didactismo

Temas

Escenografía

Personajes marginados

El nuevo teatro busca conmover, no adoctrinar.

El amor suele ser el centro de estas obras, acompañado de elementos trágicos y fatalistas. Se acude a la historia nacional en busca de argumentos; otras veces se recrean obras del teatro áureo: Don Juan Tenorio, por ejemplo, está basada en El burlador de Sevilla, de Tirso de Molina (1630).

De gran importancia y caracterizada por su efectismo. Tanto en la selección de espacios dramáticos (ruinas, cementerios, iglesias...) como en el uso de diversos recursos técnicos (sonidos, ruidos, ecos, luces, reflejos...).

Los personajes suelen ser marginados sociales que responden a unas características comunes: son los héroes y heroínas románticos.

Las obras más representativas de este período son Don Álvaro o la fuerza del sino, del Duque de Rivas, Don Juan Tenorio, de José Zorrilla y Los amantes de Teruel, de Juan Eugenio Hartzenbusch.

El Duque de Rivas

Ángel de Saavedra (1791-1865), Duque de Rivas, nació en Córdoba. Es un escritor de ideología liberal que participó activamente en la guerra de Independencia, así como en las Cortes de Cádiz.

Debido a la reacción absolutista, tuvo que exiliarse a diferentes lugares de Europa durante diez años. A su regreso, ocupó diversos cargos políticos y diplomáticos .

Asimismo, fue director de la Real Academia de la Lengua. Como escritor destaca por la obra teatral Don Álvaro o la fuerza del sino , estrenada en 1835, sobre el tema del honor, la discriminación, el amor y el destino. Esta obra incorpora elementos fantásticos y diálogos de gran fuerza dramática. Su estreno supuso el asentamiento del movimiento romántico en España.

Argumento de Don Álvaro o la fuerza del sino

Seguimos Explorando

En esta época, con profundas raíces en el Siglo de Oro, se fragua la leyenda y el tópico del donjuán. ¿Cómo crees que encaja este personaje en la mentalidad actual?

Ángel de Saavedra, Duque de Rivas (1882), por Federico de Madrazo.

En Don Álvaro o la fuerza del sino, el Duque de Rivas trata uno de los temas predilectos de los románticos: la fuerza de la fatalidad, la incapacidad del ser humano de evitar su trágico destino.

Don Álvaro es un indiano que al regresar a Sevilla tiene la mala suerte de matar por accidente al padre de Leonor, su prometida. A partir de este momento la tragedia se precipita. En Italia matará a otro hermano de Leonor y otra vez en España el destino lo lleva a un convento en el que está encerrada su amada. Allí, don Alfonso, otro hermano de su amada, lo descubre y al batirse en duelo con él don Alfonso muere, no sin antes llevarse a la tumba a su hermana Leonor. Desesperado, don Álvaro decide también suicidarse en medio de una tormenta.

ActividadES

6 Señala los elementos románticos que encuentres en este texto.

7 ¿Qué papel desempeña el destino en la vida de los protagonistas según has podido leer?

8 ¿Crees que esta opinión sobre lo fatídico se mantiene en nuestra mentalidad actual?

El disparo

MArqués.— (Furioso.) ¡Vil seductor!… ¡Hija infame!

DoñA lEonor — (Arrojándose a los pies de su padre.) ¡Padre! ¡Padre!

MArqués — No soy tu padre… Aparta… Y tú, vil advenedizo…

Don ÁlvAro — Vuestra hija es inocente… Yo soy el culpado… Atravesadme el pecho. (Hinca una rodilla.)

MArqués — Tu actitud suplicante manifiesta lo bajo de tu condición.

Don ÁlvAro — (Levantándose.) ¡Señor marqués!… ¡Señor marqués!

MArqués — (A su hija.) Quita, mujer inicua. (A currA, que le sujeta el brazo.) ¿Y tú, infeliz… osas tocar a tu señor? ( A los criados ). Ea, echaos sobre ese infame, sujetadle, atadle…

Don ÁlvAro — (Con dignidad). Desgraciado del que me pierda el respeto. ( Saca una pistola y la monta).

(Corriendo hacia Don ÁlvAro.)

DoñA lEonor — ¡Don Álvaro!… ¿Qué vas a hacer?

MArqués — Echaos sobre él al punto.

Don ÁlvAro — ¡Ay de vuestros criados si se mueven! Vos solo tenéis derecho para atravesarme el corazón.

MArqués — ¡Tú a morir a manos de un caballero! No, morirás a las del verdugo.

Don ÁlvAro — ¡Señor marqués de Calatrava!… Mas ¡ah!, no: tenéis derecho para todo… Vuestra hija es inocente… tan pura como el aliento de los ángeles que rodean el trono del Altísimo. La sospecha a que puede dar origen mi presencia aquí a tales horas concluya con mi muerte; salga envolviendo mi cadáver como si fuera mortaja… Sí, debo morir… pero a vuestras manos. (Pone una rodilla en tierra). Espero resignado el golpe, no lo resistiré: ya me tenéis desarmado.