INCLUYE PROYECTO DIGITAL

LICENCIA 12 MESES

BACHILLERATO 2

LENGUA Y LITERATURA

Salvador Gutiérrez, Desirée Pérez, Joaquín Serrano

Operaciónmundo

muestra

Índice

Los saberes básicos del curso

BLOQUE 1. Comunicación

1

1.

3

2.

3.

5.

6.

BLOQUE 2. Reflexión sobre la lengua

6

1. El léxico y su origen

2. Los préstamos

3.

4. Los

y de ámbito social

3.

4

1. Las redes sociales y los medios de comunicación

2. Los textos periodísticos

3. Los géneros periodísticos

4.

5.

5

1.

2.

3.

4.

2. La

1. Palabras

2.

1. El enunciado y la oración

2. El sintagma verbal

3. Los sintagmas nominal, adjetival, adverbial y preposicional

4. Clases de oraciones

1 0 La oración compuesta (I)

1. La oración compuesta

2. Oraciones coordinadas

3. Oraciones subordinadas

4. Oraciones subordinadas sustantivas

1 1 La oración compuesta (II)

1. Oraciones subordinadas de relativo

2. Oraciones subordinadas no adverbiales

Anexos

Guía para resolver análisis morfológicos Modelos de análisis sintácticos

DE APRENDIZAJE

que dejan huella: Fanzine III Final abierto. V Serendipia VII

SITUACIÓN

Desafíos

10

El texto

El texto: sentido y significado

Relaciones de sentido

Relaciones de significado

4. Las expresiones correferentes

La información

texto

en el

Las connotaciones

La modalidad Aplica lo aprendido: Comentario de texto 24

Textos argumentativos y expositivos 26

7.

2

1. Los textos argumentativos

textos expositivos

2. Los

textos orales expositivos

Aplica lo aprendido: Comentario de texto 36

3. Los

y argumentativos

Textos académicos

38

1. Textos académicos

2. Textos jurídicos y administrativos

Textos de la vida cotidiana Aplica lo aprendido: Comentario de texto 50

52

Textos periodísticos y publicitarios

interpretativos

informativos e

Los géneros periodísticos de opinión

Los textos publicitarios Aplica lo aprendido: Comentario de texto 66

L a lengua

sus hablantes 68

y

Monolingüismo y plurilingüismo

Las lenguas de España

El castellano

Variedades del castellano o español

El judeoespañol Aplica lo aprendido: Comentario de texto 86 Anexos Guía para resolver comentarios de texto Comentarios de texto resueltos: • Texto expositivo • Texto argumentativo • Texto periodístico

5.

El léxico del castellano 90

La terminología

neologismos Aplica lo aprendido: Actividades finales 100

La palabra 102

7

morfología

1. La

morfología

flexiva

morfología léxica Aplica lo aprendido: Actividades finales 112

Las clases de palabras 114

3. La

8

variables

Palabras invariables Aplica lo aprendido: Actividades finales 128

130

9 La oración simple

Aplica lo aprendido: Actividades finales 146

148

Aplica lo aprendido: Actividades finales 164

1 66

Aplica lo aprendido: Actividades finales

182

3. Educación literaria

1 2 El realismo y el naturalismo

1.

2.

3.

4.

5.

1 3 El modernismo y la generación

1.

2.

3.

4.

1 4 Novecentismo, vanguardias y generación del 27

1. Contexto social y cultural

2. El novecentismo o generación del 14

3. Las vanguardias

4. La generación del 27

5. Federico García Lorca

1 5 La poesía de 1939 a 1975

1. Contexto social y cultural

2. La poesía en el exilio

3. La poesía en los años 40

4. La poesía social

5. La poesía de los años 60

6. La poesía de los años 70

1 6 El teatro de 1939 a 1975

1. El teatro español de posguerra

2. El teatro de los años 40 y principios de los 50

3. El teatro de los años 50 y 60

4. Hacia un nuevo teatro

LECTURA GUIADA: El tragaluz. Experimento

1 7 La novela de 1939 a 1975

1. La narrativa en el exilio

2. La novela de los años 40

3. La novela de los años 50

4. La novela de los años 60

5. Tres grandes figuras de la narrativa española de posguerra

6. El cuento

1 8 La literatura e spañola

1. Contexto social y cultural

2. La narrativa

3. El ensayo

4. La poesía

5. El teatro

1 9 La literatura hispanoamericana

1. Contexto social y cultural

2. La poesía

3. La narrativa LECTURA

Anexos

Crónica de una muerte

Guía para resolver comentarios de texto literario Comentarios de texto literario resueltos:

• Texto lírico: Antonio Machado

• Texto narrativo: Carmen Laforet

• Texto teatral: Federico García Lorca

BLOQUE

198

Contexto social y cultural

El realismo

El naturalismo

Realismo y naturalismo en España

GUIADA: Misericordia 214 Aplica lo aprendido: Comentario de texto 218

Principales novelistas LECTURA

del 98 220

Contexto social y cultural

El modernismo literario

La generación del 98

LECTURA GUIADA: El árbol de la ciencia 240 Aplica lo aprendido: Comentario de texto 244

El teatro de principios del siglo xx

246

LECTURA GUIADA: La casa de Bernarda Alba 266 Aplica lo aprendido: Comentario de texto 270

272

LECTURA GUIADA: Antología poética. Blas de Otero 288 Aplica lo aprendido: Comentario de texto 292

2 94

partes 308 Aplica lo aprendido: Comentario de texto 312

en dos

314

LECTURA GUIADA: Tiempo de silencio 334 Aplica lo aprendido: Comentario de texto 338

contemporánea

340

GUIADA:

Luis García Montero 360 Aplica lo aprendido: Comentario de texto 364

LECTURA

Selección de poemas.

contemporánea

366

GUIADA:

anunciada 378

lo aprendido:

texto 382

Aplica

Comentario de

La oración compuesta (II) 11

UN IDIOMA

El idioma, según nos explicaron, salió del mundo hacia otro mundo, y regresó con voces de leyenda. Oigo el vuelo del cóndor con sus sílabas. Pasa el viento, reúne los nombres y el olvido, no respeta el puñal de los kilómetros.

Naciendo de sus muertes y lejanías, reconoció los puntos cardinales, comprendió los rumores de las plazas usadas por la gente, encontró la violeta del rincón apartado para que yo viviese en las calles de Borges y Neruda, entre Machado y Juan Ramón Jiménez. […]

Más constantes que el odio y la avaricia, más fuertes que el rencor y las prisiones, más heroicas que el sueño de un ejército, más flexibles que el mar, han sido las palabras.

Luis García Montero, Vista cansada, Visor Poesía.

Sobre la lectura

• ¿Qué es para la voz poética nuestra lengua? Explícalo con ejemplos del texto.

• ¿Por qué el comienzo de la segunda estrofa es una paradoja?

• ¿Qué oración subordinada encuentras en la segunda estrofa relacionada con distintos autores? ¿Cuál es su significado?

• ¿Por qué crees que las oraciones de la última estrofa son compuestas?

Qué vas a encontrar en esta unidad

1 Oraciones subordinadas de relativo

2 Oraciones subordinadas no adverbiales

166

Oraciones subordinadas de relativo

Las oraciones subordinadas de relativo están encabezadas por un pronombre, un adverbio o un determinante relativo: No me gusta que llegues tarde; Cenamos donde te dije; Escucha a cuantas personas se lo piden. El antecedente de los relativos puede estar expreso (El vestido que me regalaron), no estar expreso (Lo hice como me dijiste) o puede estar implícito en el propio relativo (Quien dice eso miente = El que (persona) dice eso miente). Si el antecedente es la persona, obligaría a una concordancia siempre en femenino: *Quien dijo eso, Einstein, es muy sabia.

1.1. Los relativos

Los relativos son una clase cerrada de palabras. Tienen estas características:

• Hacen referencia anafórica a un grupo sintáctico previo en la oración cuando está expreso (su antecedente):

Han premiado la novela que comentamos. nexo relativo predicado antecedente ( sn ) cn ( oración subordinada adjetiva ) núcleo cd predicado oración principal

• Subordinan la oración que introducen: La playa donde se bañan es rocosa. nexo oración antecedente ( sn ) cn ( o subordinada adjetiva ) núcleo atributo sujeto predicado oración principal

Yo lo compré donde dijiste. nexo relativo oración cd núcleo ccl ( o subordinada adverbial ) sujeto predicado oración principal

• Contraen una función dentro de la oración que introducen:

La película que te gusta es muy buena ci núcleo

nexo / sujeto predicado

det nucleo cn ( o subordinada adjetiva ) núcleo atributo sujeto predicado

oración principal

Antecedente

El antecedente es un sintagma que precede al relativo y que se refiere a la misma realidad: El partido que ganaron. =

Recuerda

Las oraciones subordinadas, según las funciones que realizan, se pueden clasificar en:

• Subordinadas sustantivas, que pueden ser sustituidas por sintagmas nominales y realizan funciones propias de ellos.

• Subordinadas adjetivas, que realizan funciones propias de los sintagmas adjetivales y pueden ser sustituidas por adjetivos.

• Subordinadas adverbiales, que realizan funciones propias de los sintagmas adverbiales de lugar, tiempo y modo, y pueden ser sustituidas por un adverbio.

Las subordinadas no adverbiales no son sustituibles por adverbios.

U 11 REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA /

1

167

Categorías gramaticales de los relativos

• Que es un pronombre, invariable en su forma. Puede venir acompañado por el artículo (el, la, lo, los, las): Estos paquetes son los que me trajeron ayer.

• Cuanto indica cantidad. Es invariable cuando funciona como un adverbio (Me quedé allí cuanto pude) y presenta variación de género y número (cuanto, -a, -os,-as) cuando funciona como un determinante (Recibe a cuantas personas se lo piden) o como un pronombre (Hace caso a cuantos le contradicen). Es sustituible por artículo + que (Responde a cuantos le escriben. ➝ Responde a los que le escriben).

• Quien es un pronombre que sustituye a sustantivos que hacen referencia a seres vivos. Ofrece variación de número: quien y quienes (Quien lo afirma se enfrenta a quienes lo niegan). Es sustituible por artículo + que (Los derechos de quienes nada tienen. ➝ Los derechos de los que nada tienen).

• Cual es un pronombre. Varía solo en número (cual y cuales), pero muestra su concordancia también a través del artículo, que siempre le acompaña: Los colegas con los cuales forma jurado le llamaron para cenar.

• Donde, cuando y como son adverbios. Cuando tienen el antecedente expreso, este indica, respectivamente, lugar, tiempo o modo: La ciudad donde estudié; Los años cuando íbamos a la escuela; La forma como lo dice. Son invariables y funcionan como complementos circunstanciales de la oración que introducen.

• Cuyo presenta variación de género y de número. Es un relativo que funciona como determinante posesivo; no concuerda con el antecedente, sino con el núcleo al que complementa: Aquellos niños (antecedente) de cuyos padres hablábamos. Es de escaso uso en el lenguaje coloquial.

1.2. Subordinadas de relativo con antecedente expreso: subordinadas adjetivas

Toda oración de relativo que tenga un antecedente expreso que sea un sintagma nominal es una subordinada adjetiva que complementa a dicho antecedente.

Las oraciones subordinadas adjetivas, por tanto, son oraciones introducidas por un relativo y que funcionan como complemento nominal del antecedente expreso: El curso que viene; El campo donde nos entrenamos; La forma como me mira

El partido que jugó la tenista fue impresionante.

nexo / cd predicado sujeto

det núcleo cn ( o subordinada adjetiva ) núcleo atributo sujeto predicado oración principal

Otros ejemplos de oración subordinada adjetiva:

– Los muchachos de quienes habla son de otro equipo.

– La casa donde veranea es muy grande.

– El país cuya capital es Manila se llama Filipinas.

Oraciones adjetivas y oraciones de relativo Oraciones adjetivas y oraciones de relativo no son expresiones sinónimas. Todas las oraciones adjetivas se construyen con relativos, pero no todas las oraciones de relativo son adjetivas: algunas subordinadas de relativo funcionan como sustantivas y otras como adverbiales.

168

1

Oraciones subordinadas de relativo

Subordinadas adjetivas especificativas y explicativas

Subordinadas adjetivas especificativas

Van directamente unidas al sintagma nominal antecedente y restringen su significación. Por ejemplo, en Los futbolistas que están lesionados no jugarán, el sentido de la oración principal (no jugarán) afecta solo a los futbolistas que cumplen la condición de estar lesionados.

Subordinadas adjetivas explicativas

Aparecen separadas del sintagma nominal por un inciso y no delimitan la extensión de su significado. Ofrecen una explicación o justificación que afecta a todo el enunciado. Por ejemplo, en Los futbolistas, que están lesionados, no jugarán, el inciso explica que no jugarán porque están lesionados.

1.3. Subordinadas de relativo sin antecedente expreso

En las oraciones subordinadas de relativo, el antecedente no siempre se halla expreso: Salve, César, los que Las subordinadas de relativo sin antecedente expreso admiten una doble clasificación dependiendo de la forma que adopten o de las funciones que asuman.

Desde un punto de vista formal Según esté presente o ausente el artículo, las subor dinadas de relativo pueden ser:

• Relativas semilibres. Se construyen con el artículo determinado + que: Los que te queremos remos de menos.

• Relativas libres. Se construyen sin artículo con los relativos quien, cuanto, donde, cuando, como: Quienes están de su lado lo defienden; Estarán aquí cuando amanezca

Desde un punto de vista funcional Atendiendo a las funciones que estas subordinadas de relativo pueden contraer, se distinguen:

• Oraciones subordinadas adjetivas sustantiva das (o relativas nominales): Los que Quienes viven a las afueras.

• Oraciones subordinadas ad verbiales (o relativas adverbiales): Está donde lo dejaste (CCL); Volverá cuando haga bueno (CCT); Actúa como le hemos aconsejado (CCM); Resiste cuanto puedas (CCC).

169 U 11 REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA /

Oraciones subordinadas adjetivas sustantivadas

En las oraciones subordinadas adjetivas sustantivadas el antecedente implícito deja huella en el artículo deteminado y el relativo que (Los que tengan esos asientos pueden embarcar en este momento). Los relativos quien (= el que) y cuanto (= lo que) forman también construcciones nominales porque incorporan el artículo. Estas oraciones realizan funciones propias de una construcción nominal: La que canta va a bailar también (sujeto); Recibe cuanto pide (CD); Se acuerda de quienes lo ayudaron (CR); Son los que viven abajo (atributo).

El ser humano persigue lo que le gusta. det nexo relativo ci núcleo sujeto predicado det . núcleo cn núcleo cd ( o. subordinada adjetiva sustantivada ) sujeto predicado oración principal

Cuanto no le conviene le molesta. neg ci núcleo nexo / sujeto predicado ci núcleo sujeto ( oración subordinada adjetiva sustantivada ) predicado oración principal

El relativo con preposición

Cuando el relativo viene precedido de preposición, la función que adquiere esta depende de su posición en la oración subordinada:

• Si la preposición es externa a la función del relativo, marca la relación que contrae toda la oración de relativo y la afecta en su totalidad. Ocurre cuando el relativo no posee antecedente expreso:

Se sumó a los que votaron en contra

Se preocupa por cuantos perderán su empleo

Este es el hogar de los que llegan en cayuco

Se olvidaron de las que iniciaron las reivindicaciones.

Defienden la causa de los que pasan hambre

Harto de cuantos solo hacen promesas

Se queja de quienes no cooperan. neg núcleo sujeto predicado prep término ( oración subordinada adjetiva sustantivada )

núcleo cr predicado oración principal

«El + que»

La construcción «artículo + que» solo introduce subordinadas adjetivas sustantivadas cuando el relativo no tiene antecedente. Cuando hay antecedente nominal, el artículo se puede suprimir en muchas ocasiones:

La mesa en la que come. ➝ La mesa en que come.

El asunto del que habla. ➝ El asunto de que habla.

• Si la preposición es interna a la función del relativo, forma con él un grupo preposicional y marca la función que este contrae dentro de la oración subordinada. El relativo, en este caso, suele tener antecedente expreso y puede realizar varias funciones:

Me llamó un amigo al que aprecio mucho. ➝ CD Avistamos un barco al que hicimos señales. ➝ CI Abandonó la clase de la que se ocupaba. ➝ CR

Ha prestado los pinceles con los que pinta. ➝ CC

Rompió esos acuerdos de los que estaba harta. ➝ CN

La función sintáctica que realiza el relativo en la oración subordinada no tiene por qué coincidir con la que realiza su antecedente en la oración principal.

Los niños con quienes juega son gemelos. nexo / cccomp núcleo predicado

det núcleo cn ( oración subordinada adjetiva ) núcleo atributo sujeto predicado oración principal

170

1 Oraciones subordinadas de relativo

Actividades

1 Sustituye, como en el ejemplo, las siguientes oraciones subordinadas adjetivas por sintagmas adjetivales: El caballo que ganó ➝ El caballo ganador

– El año que viene iremos a París.

– Avistamos un paisaje que parecía un desierto.

Compramos un coche que era muy seguro.

2 Escribe tres ejemplos con oraciones subordinadas adjetivas que puedan ser sustituidas por adjetivos.

3 Completa con una oración subordinada adjetiva tras la conjunción coordinante en estos ejemplos:

– Es una bebida refrescante y que...

Tiene un perro muy inteligente pero que...

Busco un puesto de trabajo atractivo o donde...

Queremos una vida feliz y que...

4 Señala el antecedente y la función que contraen los relativos en las oraciones siguientes. ¿A qué categoría gramatical pertenecen?

Vendía unos churros que sabían a gloria.

Suben por un camino que lleva a la cima.

Este es el compañero con quien trabaja.

Había una gruta donde se reunía el grupo.

Me dejaron con una amiga con cuya familia viajaban a menudo.

5 Escribe cinco ejemplos de oraciones subordinadas adjetivas en la que el relativo desempeñe las siguientes funciones: sujeto, CD, CI, CR y CC.

6 Señala la función del antecedente y la de la oración subordinada de relativo en los ejemplos siguientes:

Le entregarán un premio que distingue a los héroes sociales.

Vive con unos amigos que conoció en la universidad.

María es una profesora que se preocupa por los alumnos.

7 Determina si la preposición que precede a los relativos en los siguientes ejemplos es externa o interna. ¿Qué función realizan los relativos?

Una tartana en la que viajaban los vecinos.

Yo soy de quien más se acordaba.

Estamos cansados de los que no cumplen las normas.

8 Indica si las siguientes oraciones subordinadas de relativo sin antecedente expreso son adverbiales o nominales:

– Sabe muy bien lo que le conviene.

Llegaron cuando todo estaba tranquilo.

Se acuerda de quienes le apoyaron.

– Lo hace como le aconsejaste que hiciera.

– Los libros aparecieron donde los había dejado.

Se dirigió a cuantos le escuchaban.

9 Determina si las oraciones subordinadas adjetivas son especificativas o explicativas.

– Los tornillos, que eran nuevos, resistieron.

Los tornillos que eran nuevos resistieron.

10 Lee el texto y responde a las cuestiones. El salón en el que la señora de Forestier me recibió se abría sobre un jardín contiguo a una gran piscina iluminada desde el fondo. Una piscina impresionante a la que solo faltaban Monica Vitti y los focos para escenificar la escena final de La notte, una película que, en una de aquellas tardes cinéfilas, a las que Puigdevall era tan aficionado, había visto con él. Antonioni, de quien yo nunca ni siquiera había oído hablar, era uno de los directores preferidos de mi exnovio.

Carmen Riera, Con ojos americanos, Bruguera Narrativa.

a) Identifica las oraciones subordinadas adjetivas y la función del relativo en cada caso.

b) Señala si las preposiciones son internas o externas a la subordinada adjetiva.

171 U 11 REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA /

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Oraciones subordinadas adverbiales

Las oraciones subordinadas adverbiales son oraciones integradas en la oración principal que expresan las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se produce la acción referida por el verbo.

Presentan los rasgos siguientes:

Son sustituibles por adverbios:

Nos veremos donde quedamos la última vez ➝ Nos veremos allí

Lo vi cuando salíamos del cine ➝ Lo vi entonces

Hace el ejercicio como le ha dicho la profesora ➝ Hace el ejercicio así

Responden a interrogaciones parciales: ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿cómo?

Nos veremos donde quedamos la última vez ➝ ¿Dónde nos veremos?

Lo vi cuando salíamos del cine ➝ ¿Cuándo lo viste?

Hace el ejercicio como le ha dicho la profesora ➝ ¿Cómo lo hace?

Están introducidas por un relativo (donde, cuando, como) sin antecedente expreso: Ella se marchó cuando acabó el espectáculo.

Subordinadas adverbiales de lugar

Las oraciones subordinadas adverbiales de lugar relacionan lo referido en el proceso del verbo principal con un espacio (físico o mental): Volvieron encantados de donde les habían invitado; Arrimó el hombro hasta donde pudo

Las subordinadas adverbiales de lugar funcionan normalmente como CC del verbo principal y vienen, normalmente, precedidas de una preposición que indica lugar de procedencia (de, desde), dirección o destino (a, hacia, hasta), espacio por donde se pasa (por, a través de) o ubicación donde tiene lugar el proceso (en, sobre, bajo, ante, tras...). Se pueden sustituir por adverbios de lugar y responden a preguntas formuladas con el interrogativo dónde.

Trabajan donde están los plásticos ➝ Trabajan allí ¿Dónde?

Salen de donde está el puerto ➝ Salen de allí ¿De dónde?

Pasaron por donde estábamos ➝ Pasaron por allí ¿Por dónde?

Llegarán hasta donde se halla la cima ➝ Llegaron hasta allí ¿Hasta dónde?

El adverbio relativo donde no tiene antecedente expreso e introduce una oración subordinada adverbial en la que realiza la función de complemento circunstancial de lugar.

El concurso se realizará donde se encuentra TVE. nexo / ccl núcleo

predicado sujeto

det núcleo núcleo ccl ( oración subordinada adverbial ) sujeto predicado

oración principal

Recuerda

Las oraciones subordinadas se clasifican en integradas y no integradas. Las subordinadas integradas realizan una función sintáctica en la oración principal; las no integradas o externas van separadas de la oración principal por una pausa y no desempeñan necesariamente una función dentro de ella, sino que la suelen afectar globalmente.

172

–

–

–

1 Oraciones subordinadas de relativo

Subordinadas adverbiales de tiempo

Las oraciones subordinadas adverbiales de tiempo señalan el momento o el lapso en que ocurre el proceso indicado por el verbo: Ocurrió cuando gobernaba Carlos V

Las subordinadas adverbiales de tiempo funcionan normalmente como CC del verbo principal. También pueden aparecer en otros contextos (El recuerdo de cuando éramos niños). Se pueden sustituir por adverbios de tiempo (entonces, ahora...), y responden a oraciones encabezadas por el interrogativo cuándo.

Ocurrió cuando era niño ➝ Ocurrió entonces ¿Cuándo?

Lo sé desde cuando era niño ➝ Lo sé desde entonces ¿Desde cuándo?

Espera hasta cuando silbe ➝ Espera hasta entonces ¿Hasta cuándo?

El adverbio relativo cuando no tiene antecedente expreso e introduce una oración subordinada adverbial en la que realiza la función de complemento circunstancial de tiempo. Las subordinadas temporales que expresan origen y destino pueden ser introducidas por desde que y hasta que.

Carol nos llamará cuando llegue aquí nexo / cct núcleo ccl predicado

cd núcleo cct ( oración subordinada adverbial ) sujeto predicado oración principal

Otras oraciones subordinadas temporales son las de simultaneidad, de anterioridad y de posterioridad.

De simultaneidad

Se construyen con los nexos mientras, conforme, según, a medida que...: Mientras preparo la cena, ve poniendo la mesa; Según llegaba a casa, sonaba el teléfono; A medida que se acercaba el momento, se iba poniendo más nervioso.

De anterioridad

De posterioridad

Se construyen con los nexos apenas, tan pronto como, una vez, no bien...: Apenas recogí el paquete, me lo estaba pidiendo mi jefa; Una vez termines de pintar la puerta, empieza con esas sillas; Tan pronto como llegue el sobre, se lo envías al ilustrador.

Se construyen con el nexo en cuanto: En cuanto me avises, salgo a la calle.

173 U 11 REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA /

Sandra Bullock y Bill Pullman en Mientras dormías, dirigida por Jon Turteltaub.

Subordinadas adverbiales de modo

Las oraciones subordinadas adverbiales de modo expresan la manera como se realiza o tiene lugar el proceso designado por el verbo de la oración principal: Él lo hizo como se lo pidieron

Estas oraciones subordinadas pueden ser sustituidas por adverbios o expresiones adverbiales de modo (así, de esta manera...) y responden a preguntas iniciadas por ¿cómo?, ¿de qué manera?, ¿de qué forma?:

Se peina como se peinaba la abuela ➝ Se peina así ¿Cómo?

Este tipo de oraciones son introducidas por el adverbio relativo como sin antecedente expreso que ejerce en la oración subordinada la función, normalmente, de complemento circunstancial de modo.

María cocina como cocinaba su madre. nexo / ccm núcleo det núcleo predicado sujeto núcleo ccm ( oración subordinada adverbial ) sujeto predicado oración principal

Actividades

11 Completa en tu cuaderno las oraciones siguientes con oraciones subordinadas adverbiales:

– Espérame...

– Te llamaré...

No compres más...

Van a venir...

– Se ha vestido...

12 Identifica las subordinadas adverbiales e indica de qué tipo son.

– Espérame aquí mientras contesto al teléfono.

Iremos hasta donde nace el río Cuervo.

– Caminaremos hasta que veamos el valle.

– Lo dejé donde me dijiste.

Según estábamos en clase, saltó la alarma de incendios.

Se va por donde está marcado en el mapa con rotulador rojo.

– Apenas llegamos al teatro, sonó el timbre.

Oraciones subordinadas adverbiales de cantidad

Las subordinadas adverbiales de cantidad aportan un valor cuantitativo al núcleo del predicado.

Vienen introducidas mediante el relativo sin antecedente cuanto. No son muy frecuentes, ya que solo se registran con verbos intransitivos: Disfruta cuanto puedas disfrutar; Estos niños se acordarán cuanto vivan

13 ¿De qué tipo son las subordinadas adverbiales de tiempo: de simultaneidad, de anterioridad o de posterioridad?

– Según hablaba, se iba animando más.

– Tan pronto como te enteres, avisa.

Una vez caiga el chaparrón, se limpiará el ambiente.

– Empezó la tormenta mientras estaban de paseo.

– Apenas le pedí prestadas su gafas de esquí, me las trajo.

14 Analiza las siguientes oraciones:

– Nos visitó donde vivíamos cuando se acercaba la Navidad.

– Recuerdo esas canciones como me las enseñó mi abuela.

– Vendrán antes de que llegue mi cumpleaños.

– Los acontecimientos ocurrieron tal como habían sido previstos.

– Cuando termine esta reparación, empezaré con lo tuyo.

174

–

–

–

–

–

–

1 Oraciones subordinadas de relativo

Oraciones subordinadas no adverbiales

Las oraciones subordinadas no adverbiales expresan circunstancias que afectan al proceso verbal o a la oración completa, pero que no son sustituibles por adverbios.

Este tipo de subordinadas se clasifican en dos grupos:

• Las construcciones de causalidad (o argumentativas) son estructuras bimembres: un segmento manifiesta la causa o razón y el otro expresa el efecto. Pertenecen a este grupo las causales, condicionales, ilativas, concesivas y a ellas se asimilan las finales. Desde un punto de vista sintáctico, las estructuras de causalidad pueden funcionar como complementos circunstanciales, tópicos, complementos de verbo enunciativo o codas explicativas.

• Las construcciones de intensidad están formadas por dos oraciones: la principal contiene una cuantificación, y la subordinada, un punto de referencia. Las estructuras de intensidad son las comparativas y las consecutivas.

2.1. Construcciones de causalidad

Las construcciones de causalidad expresan la relación entre distintos tipos de causa (condicional, final, concesiva...) y su efecto mediante estructuras bimembres formadas por una oración principal y una subordinada, que reciben el nombre de período.

Causal Como es festivo no trabajan.

Ilativo Es festivo luego no trabajan.

Condicional Si es festivo no trabajan.

Concesivo Aunque es festivo trabajan.

A estos grupos se suman también los períodos finales.

Períodos causales

Los períodos causales son construcciones bimembres en las que la subordinada expresa la causa y la principal manifiesta el efecto o resultado.

efecto ( oración principal ) causa ( oración subordinada causal )

Ana está feliz porque María ha aprobado.

sujeto predicado nexo oración

núcleo atributo cccausa

sujeto predicado

período causal

Según el lugar en el que se inserte la oración subordinada en la principal, se diferencian varios tipos de subordinadas causales: internas y externas.

175 U 11 REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA /

Período Causa Efecto

Como es festivo, han salido todos a tomar el aire.

2

Subordinadas causales internas

Las subordinadas causales internas afectan al verbo de la oración principal. Utilizan como nexo la conjunción porque y locuciones prepositivas como a causa de [que], debido a [que]. Responden a preguntas (¿por qué?; ¿a causa de qué?...) y no van separadas por pausas. Funcionan como complemento circunstancial.

No viene porque tiene mucho trabajo ¿Por qué no viene?

Consiguió triunfar gracias a que lo ayudaron ¿Gracias a qué lo consiguió?

El suelo está mojado porque ha llovido ¿Por qué está mojado el suelo?

efecto ( oración principal ) causa ( oración subordinada causal ) Juan triunfa porque es constante. predicado

nexo oración núcleo cccausa

sujeto predicado período causal

Subordinadas causales externas

Las subordinadas causales externas van separadas del resto por medio de pausas y no responden a interrogativas. Se diferencian tres tipos:

• Tópicos causales. Estas subordinadas van antepuestas y separadas del resto de la secuencia por medio de una pausa. Sus conjunciones y locuciones conjuntivas son como, dado que, puesto que, ya que... : Como es tarde, me retiro; Puesto que estamos de acuerdo, firmemos; Ya que has venido, salgamos. Como es domingo, mamá, papá y yo volaremos la cometa. núcleo atributo núcleo núcleo cd nexo predicado sujeto predicado o subordinada causal ( tópico ) oración principal período causal

• Causales de verbo enunciativo. Justifican el motivo por el que el emisor dice o emite su enunciado. Dependen de un verbo implícito digo (o dime). Pueden ir antepuestas o pospuestas a la oración principal, siempre separadas por pausas: Puesto que tienes buenas fuentes, [dime:] ¿habrá elecciones?; Como sé de lo que hablo, [digo:] esto no es una gripe normal.

• Codas causales explicativas. Van pospuestas tras pausa (en la escritura, coma, punto y coma o incluso punto). Suelen afectar a todo el enunciado: Utilizan los nexos porque, que, pues, puesto que: Dejad la tele, que ya está puesta la cena; ¿Ha venido papá?, porque lo llaman por teléfono. Ha helado, pues el suelo está blanco

¡No hagáis ruido!, que el abuelo duerme. neg núcleo cd det núcleo

predicado nexo sujeto predicado oración principal oración subordinada causal explicativa período causal

A causa de la nieve, se supendió el concierto.

[Coda]. Una coda es un remate o final que se añade a una oración.

176

A través de estas causales, el hablante justifica por qué ha realizado el acto verbal que expresa el segmento precedente. 2 Oraciones subordinadas no adverbiales

Períodos ilativos

Los períodos ilativos expresan la consecuencia de la acción referida por la oración principal: Ya es hora de dormir, conque apaga el ordenador

La oración principal va en primer lugar y expresa la causa; la subordinada ilativa aparece pospuesta, contiene la consecuencia y va introducida por los nexos conque, luego, así que, de modo que, de manera que, de forma que, de ahí que...: Pienso, luego existo; Están con gripe, así que no vendrán

Ya es tarde, conque me retiro. cct núcleo atributo cd núcleo predicado nexo predicado oración principal oración subordinada ilativa período ilativo

Períodos condicionales

La subordinada o prótasis expresa un requisito o una premisa que hace posible lo expresado por la apódosis.

El nexo más común es la conjunción si. La subordinada condicional también puede aparecer introducida por como o por la locución conjuntiva a condición de que, seguidos de un verbo en modo subjuntivo (Si estás enfermo, llamaré al médico; Como vengan muchos, no tendré comida) o por algunos nexos temporales (mientras, cuando, siempre que...): Mientras no moleste, puede hacer lo que quiera; Siempre y cuando respete a los demás, es libre.

Si acabo pronto, iremos a la sierra. núcleo cct núcleo ccl nexo predicado predicado oración subordinada condicional ( prótasis) oración principal ( apódosis) período condicional

Las oraciones subordinadas condicionales pueden ser internas y externas.

Subordinadas condicionales internas

Las subordinadas condicionales internas se posponen sin pausa al verbo de la oración principal. Funcionan como complementos circunstanciales: Aceptará si le pagan bien

Subordinadas condicionales externas

Las subordinadas condicionales externas vienen separadas por pausas de la apódosis. Se clasifican en tres tipos:

• Tópicos condicionales. La subordinada aparece antepuesta y es compatible con apódosis de otras modalidades: Si lo sé, no vengo; Si lo sabes, ¡cállate!; Si lo sabías, ¿cómo no hiciste nada?

• Condicionales de verbo enunciativo. La condición o requisito afecta al verbo enunciativo digo (o dime): Si me lo permites [digo], no deberías haber hablado; Si puedo preguntar [dime], ¿quién dio la orden?

• Codas condicionales. Van pospuestas tras pausa. Añaden una justificación atenuada del acto de habla precedente: Venid al laboratorio, si [es que] os interesa la demostración

Subordinadas ilativas y coordinadas

Algunos conectores de discurso o conectores semánticos (por lo tanto, por eso, en consecuencia, entonces, así pues, de este modo, consecuentemente, consiguientemente, en consecuencia...) expresan también una relación semántica de consecuencia; sin embargo, no realizan una subordinación sintáctica. Observa la diferencia:

Subordinada ilativa

Es tarde, conque no voy ➝ Dice que es tarde, que *conque no va.

Coordinadas

Es tarde, por lo tanto, no voy ➝ Dice que es tarde, que, por lo tanto, no va.

Prótasis y apódosis

Los períodos condicionales y los concesivos están formados por dos segmentos denominados prótasis y apódosis:

prótasis apódosis

Si estás preparado, salimos ya.

Fórmulas corteses

Las subordinadas de verbo enunciativo son utilizadas con frecuencia como fórmulas corteses: Si se me permite..., Si no molesto..., Si no me equivoco..., Si recuerdo bien...

177 U 11 REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA /

Períodos concesivos

En los períodos concesivos, también formados por los segmentos prótasis y apódosis, la prótasis sugiere una conclusión que es negada por la apódosis: Aunque son ricos, no son felices.

La prótasis concesiva presenta, por tanto, un hecho que, en contra de lo esperado, no es causa suficiente para producir el efecto que sugiere: Aunque es invierno, no hace frío.

Los nexos que introducen las oraciones subordinadas concesivas son aunque, aun cuando, aun si, a pesar de que...: Saldremos a pasear aunque llueva; Aun cuando estés cansado, no pares; Aun si todos están conformes, no conviene firmar el acuerdo; A pesar de que todos le prometieron su apoyo, nadie lo votó.

Aunque es invierno, no hace frío. núcleo atributo neg núcleo cd nexo predicado predicado oración subordinada concesiva ( prótasis) oración principal ( apódosis) período concesivo

Según su función y distribución, se diferencian dos tipos de concesivas: internas y externas.

Subordinadas concesivas internas

Las concesivas internas funcionan como complemento circunstancial del verbo de la apódosis. Van pospuestas sin pausa: Saldremos de paseo aunque llueva

Subordinadas concesivas externas

Se distinguen varios tipos:

• Tópicos concesivos. Se generan este tipo de subordinadas, además de introducidas por los nexos vistos anteriormente, mediante otras manifestaciones.

Adverbios de énfasis + subordinada temporal, condicional

Ejemplo

En Aunque son ricos, no son felices,

a) la prótasis (son ricos) se presenta como una conclusión sugerida (son felices);

b) la construcción admite o concede el hecho (son ricos), pero niega lo que sugiere (no son felices).

Concesivas y adversativas

Las estructuras concesivas se hallan en estrecha relación con las adversativas de pero:

Aunque tiene noventa años, se defiende solo.

Tiene noventa años, pero se defiende solo. Ambas construcciones se diferencian en que las concesivas son períodos de subordinación, mientras que las adversativas son oraciones coordinadas.

• Unidos a nexos condicionales o temporales: Ni siquiera si me lo jura, no le creo; Aun cuando se produzca un milagro, no ganará.

• Unidos a una construcción del tipo: Incluso firmada la paz, surgieron problemas.

Estructura de énfasis: por ... que + verbo en subjuntivo Por mucho que se esfuerce, no conseguirá engañarnos; Por rico que sea, no lo tendrá todo.

Verbo en subjuntivo + relativo + verbo en subjuntivo

Sea quien sea, diga lo que diga, mande quien mande, ocurra donde ocurra...: Sea quien sea , lo ha dado todo.

Si bien + verbo en indicativo Si bien tiene buen físico, no baja su marca.

• Complemento de verbo enunciativo. La causa de la prótasis afecta al verbo enunciativo digo (o dime): Aunque no me creáis [digo], yo no estaba allí; Aunque ya sea inútil [dime], ¿por qué no me avisaste?

• Codas concesivas. Aportan una justificación, explicación, disculpa, etc., referida al acto de habla expresado por el enunciado previo: No vayas, no vayas..., aunque no sé para qué digo nada

178

2 Oraciones

subordinadas no adverbiales

Períodos finales

Los períodos finales expresan la finalidad o el objetivo de la acción expresada por el verbo principal o por todo el enunciado.

Utilizan como nexos para, a, a fin de, con objeto de... seguidas de la conjunción que y del verbo en subjuntivo: Pintan la puerta para que no se oxide; Salen temprano con el objeto de que no les pille el atasco; Iré al oftalmólogo a fin de que me dé un diagnóstico

Se diferencian dos tipos de subordinadas finales: internas y externas.

Subordinadas finales internas

Las oraciones subordinadas finales internas complementan al núcleo del predicado de la oración principal. Responden a preguntas con interrogativos: ¿Para qué? ¿A fin de qué? ¿Con qué objeto?

Adriana irá a que le reparen el coche. ci núcleo cd nexo predicado

núcleo ccfinalidad ( oración subordinada final )

sujeto predicado oración principal

Subordinadas finales externas

Las oraciones subordinadas finales externas van separadas por pausas y se sitúan en el inicio o al final de la oración. No complementan al núcleo del predicado, sino a todo el conjunto, y no responden a preguntas de interrogativos.

Pueden ser:

• Tópicos: Para que luego me critiquen, no abriré la boca.

• Complementos de verbo enunciativo: Para que lo sepas [te digo], yo no fui.

• Codas finales: Nosotros os ayudamos, para que luego digas

Nosotros os ayudamos, para que luego digas.

sujeto cd núcleo nexo oración oración principal oración subordinada final período final

2.2. Construcciones de intensificación

Las construcciones de intensificación son estructuras sintácticas bimembres que ofrecen una información relativa sobre la cantidad de algo y que, para hacerlo, intensifican una magnitud y toman otra magnitud como base o punto de referencia.

Según se presenta la información, se distinguen dos tipos de construcciones de intensificación: En Ayer llovió tanto que se inundó la vega, la atención recae en las consecuencias (se inundó la vega); es una estructura consecutiva. En Ayer llovió tanto como anteayer, se toma como punto de comparación la cantidad de agua caída el día anterior (como anteayer); es una estructura comparativa.

CC de beneficiario y de finalidad

Los complementos circunstanciales de beneficiario introducidos por para están destinados normalmente a personas, y responden a la pregunta ¿Para quién?: Compró un ordenador para quien lo necesite

Los complementos circunstanciales de finalidad introducidos por para son complementos de acciones o procesos y responden a la pregunta ¿Para qué?: Compró un ordenador para que trabaje

Información absoluta y relativa

Existen dos maneras de informar sobre cantidades: la absoluta, que expresa su valoración en unidades de medida (Pesa dos toneladas, Duró tres años), y la relativa, que compara valores de una magnitud con otras que sirven de punto de referencia (Está más lejos que Australia; Lloró tanto que se quedó seco).

179 U 11 REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA /

2 Oraciones subordinadas no adverbiales

Estructuras consecutivas

Las oraciones subordinadas consecutivas expresan la consecuencia que ciertos cuantificadores producen en la oración principal.

En la oración principal, los cuantificadores tan, tanto y tal modifican a un verbo, a un adjetivo, a un adverbio o a un nombre. La oración subordinada expresa la consecuencia y se introduce con la conjunción que.

Oración principal Oración subordinada

Cayeron tantos relámpagos

Tiene un coche tan potente

Viajaban tanto

Fueron tan lejos

que sentí miedo. que llama la atención. que nunca estaban aquí. que se perdieron.

consecuencia grupo intensificado nexo subordinante

La intensificación puede expresarse también por cada y un: Tiene cada golpe que te partes; Lleva una ropa que causa admiración.

En el primer segmento pueden aparecer sin cuantificadores oraciones que comportan intensidad: Lo inteligente que sería que llegó a ministro.

Estructuras comparativas

Las oraciones subordinadas comparativas expresan el resultado de cotejar dos magnitudes desde el punto de vista de la cantidad, de la cualidad o del modo.

La primera parte de la estructura comparativa contiene la realidad que se compara y un adverbio cuantificador: más, menos, tanto (también mayor, menor, mejor, peor). La segunda parte incorpora la magnitud que sirve de referencia o punto de comparación, que viene introducida por que o como.

Primera parte: oración principal

Segunda parte: oración subordinada

Elisión de elementos comunes

Los dos términos de las construcciones comparativas presentan un gran paralelismo. En el segundo segmento se eliden los elementos que son comunes con los del primero: Pepe envió más mensajes a Eva que [mensajes envió] Juan.

más frío

Hoy hace menos frío tan frío

cuantificador + término intensificado verbo magnitud comparada

Las comparativas pueden ser:

que que ayer. como

conjunción punto de referencia

• De igualdad. La primera parte se forma con el cuantificador tan, tanto, tanta, tantos, tantas, y la segunda (el término de la comparación) es introducida por el nexo como: Mi coche es tan rápido como el tuyo; Tiene tantos años como mi abuelo.

180

• De superioridad. Se construyen con el cuantificador más (mejor, mayor) y el segmento subordinado comienza con el nexo que: Él llega más tarde que tú; Tienen más años que nosotros; Tía Laura es mayor que mamá.

• De inferioridad. Se construyen con el adverbio cuantificador menos (peor, menor) y la segunda parte se inicia con la conjunción que: Compró menos ropa que yo.

Actividades

15 Determina el tipo de subordinadas no adverbiales de los ejemplos siguientes:

Conoce bien el plan porque lo ha preparado a conciencia.

Se ha esforzado para que tenga éxito en la prueba.

Si os parece bien, quedamos el sábado.

Para que te enfades, no te lo cuento.

Como se hacía tarde, lo dejé.

– Como se haga tarde, lo dejaré.

Saldremos si no llueve.

Dado que el trabajo es difícil, os doy dos días más.

– Esas travesías son ahora más seguras que hace veinte años.

– Aunque llegó tarde, no se perdió nada.

16 ¿Cuál o cuáles de las siguientes oraciones contienen una oración subordinada ilativa?

Ya son las seis, así que dejamos el trabajo hasta mañana.

– Hace mucho frío, conque abrígate.

– Es de noche, por tanto ya no salimos.

17 ¿De qué tipo son las siguientes oraciones subordinas concesivas: internas o externas?

– Aunque entrañaba una gran dificultad, llegaron a la cima.

– Irán a Iguazú aunque tengan que pedir más días de vacaciones.

– Continuó con la carrera a pesar de que le costó mucho.

– Si bien no ensayaron mucho, representaron la obra con entusiasmo.

18 Completa esta oración con dos condicionales (externa e interna): Julia volverá...

19 Identifica las subordinadas comparativas del poema de Neruda.

La reina

Yo te he nombrado reina.

Hay más altas que tú, más altas.

Hay más puras que tú, más puras.

Hay más bellas que tú, hay más bellas.

Pero tú eres la reina.

Cuando vas por las calles nadie te reconoce.

Nadie ve tu corona de cristal, nadie mira la alfombra de oro rojo que pisas donde pasas, la alfombra que no existe.

Y cuando asomas suenan todos los ríos en mi cuerpo, sacuden el cielo las campanas, y un himno llena el mundo.

Solo tú y yo, solo tú y yo, amor mío, lo escuchamos.

Pablo Neruda, Los versos del Capitán, Bruguera. 20 Analiza sintácticamente estas oraciones:

Los estudiantes de Medicina se dirigieron hacia donde estaban los medios informativos.

Como vamos de paseo, haré unos bocadillos.

Ya ha salido el libro publicado, conque voy a comprarlo.

– Recuerdo esas canciones como me las enseñó la abuela Charo en la gran cocina de su casa del pueblo.

Mañana iré a esquiar, si el tiempo lo permite.

181 U 11 REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA /

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Aplica lo aprendido

Actividades finales

1 Sustituye las siguientes oraciones subordinadas adjetivas por sintagmas adjetivales:

– Las personas que la quieren la acompañaron en la despedida.

– El género literario que prefiere es la novela.

– Sonaba una música que producía locura.

2 Escribe tres ejemplos de oraciones subordinadas adjetivas que puedan ser sustituidas por adjetivos.

3 Señala el antecedente y la función que contraen los relativos en estos ejemplos. ¿Qué categoría tienen?

– El año que vinimos a verla.

– Sienten un miedo que los atenaza.

– El gato saltó del árbol donde había subido.

– Se inspiró en una noticia que había leído en la prensa hacía años.

– Vive con una amiga cuya máxima diversión es el deporte.

4 Señala la función del antecedente y del relativo en la oración que introduce.

– Disfrutaron una casa en la que hallaron todo género de comodidades.

– Fueron unas fiestas de las que le quedaron unos recuerdos amargos.

5 Determina si la preposición que precede a los relativos es externa o interna e identifica la función que contrae el grupo preposicional al que pertenece.

Es una música plácida con la que se concentra muy bien.

– Estas son las caléndulas de las que habla en sus poemas.

– Volvió a visitar aquellos paisajes con los que tanto había soñado.

6 Indica si estas oraciones de relativo sin antecedente expreso son adverbiales o nominales:

– Sabe muy bien lo que le conviene.

– Llegaron cuando todo estaba tranquilo.

– Se acuerda de quienes le apoyaron.

– Lo hace como le aconsejaste que hiciera.

– Se dirigió a cuantos le escuchaban.

7 Identifica los relativos en el siguiente texto y determina la función que contraen en la oración subordinada: Sus hijos veneraban en ella a una Madona. Don Álvaro, que pensaba enviar muy pronto a su hijo a España, pocas veces exigía la presencia del joven en las antesalas del virrey. Miguel pasaba largas horas sentado al lado de Ana, en un cuartito dorado como el interior de una arqueta, por cuyas paredes tapizadas corría la divisa bordada de Valentina: Ut crystallum. Desde su infancia, ella les había enseñado a leer a Cicerón y a Séneca: mientras ambos escuchaban aquella voz cariñosa explicarles un argumento o una máxima, sus cabellos se entremezclaban sobre las páginas. Miguel, a esa edad, se asemejaba mucho a su hermana; a no ser por las manos, delicadas en ella, endurecidas en él por el manejo de las riendas y de la espada, hubieran podido confundirlos. Los dos niños, que se amaban, callaban con frecuencia, no necesitaban palabras para gozar del hecho de estar juntos; doña Valentina tampoco era muy locuaz; advertida por el justo instinto de los que se saben amados sin sentirse comprendidos. [...]

Ana bajaba la mirada, con ese pudor que aún suele acentuarse más en las muchachas piadosas al acercarse a la nubilidad. Doña Valentina decía, con su fluctuante sonrisa:

—Todo lo que es hermoso se ilumina de Dios. Les hablaba en lengua toscana; ellos respondían en español.

Marguerite Yourcenar, Como el agua que fluye, RBA.

8 Identifica y clasifica las subordinadas adverbiales de los siguientes ejemplos:

– Salían a buscar comida cuando la necesidad les apremiaba.

– Esta enfermedad azota donde no existen higiene ni medios.

– Lo saben desde cuando vivían con ellas.

– Se comportan como han visto comportarse a los demás.

9 Señala si las siguientes subordinadas temporales son de simultaneidad, de anterioridad o de posterioridad:

– Me acordaré de esto mientras viva.

– Llámanos tan pronto como llegues a casa.

– En cuanto llegaba a la cima, sacaba unas fotos y descendía.

182

Recuerda seleccionar el material de trabajo de esta unidad para tu porfolio.

–

10 Indica si las subordinadas causales son internas o externas. ¿A qué tipo pertenecen estas últimas?

– Como es puente, no tendremos que madrugar.

– Enciende la estufa, que hace frío.

– Llamamos al taller porque el coche no arrancaba.

Algo ha ocurrido, pues suenan las sirenas de la policía.

11 ¿De qué tipo son las subordinadas finales?

– Para que te enteres, yo ya estaba allí.

Irá al hospital a fin de que le hagan un TAC.

Organiza tus ideas

Las oraciones subordinadas de relativo

12 Determina si las subordinadas de los siguientes períodos son ilativos condicionales o concesivos:

Si tenemos frío, encendemos la chimenea.

– Ya es nuestro turno, conque preparad los gráficos.

– Si estáis de acuerdo, firmad al final del documento.

– A pesar de que era verano, no podíamos salir.

Han hecho un trabajo extraordinario, luego hay que darles un premio.

➜ Accede al resumen de la unidad en los recursos de anayaeducacion.es

Los relativos

La oración compuesta (II)

Oraciones subordinadas no adverbiales

Subordinadas de relativo con antecedente expreso Construcciones de causalidad

Subordinadas adjetivas

Subordinadas de relativo sin antecedente expreso

Oraciones subordinadas adjetivas sustantivadas

De lugar

Construcciones de intensificación

Oraciones subordinadas adverbiales

De tiempo

De modo

De cantidad

Períodos causales

Períodos ilativos

Períodos condicionales

Períodos concesivos

Períodos finales

Estructuras consecutivas

Estructuras comparativas

183 U U 11 REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA /

–

–

–

–

18

La literatura española contemporánea

LA LITERATURA DEL SIGLO XXI

Es cierto, nunca se había escrito tanto como ahora (e-mail, sms, información vía Red), pero la literatura tal como la entendíamos hasta hace poco más de quince años se halla moribunda. El hecho literario ha dejado de existir como fascinación; esa fascinación la producen ahora esos objetos no estrictamente literarios: computadoras, DVD, teléfonos móviles, pantallas, en las que la literatura, el texto, se ve relegado a mero vehículo o pretexto que nos conduce a esas nuevas «maravillas»; es más maravilloso el iPhone que el contenido que alberga ese iPhone. Ahora, lo importante está en el continente, no en el contenido, y eso mismo les lleva a ambos a permutar sus funciones: el nuevo contenido, lo importante, lo fascinante, la obra de arte, es el ordenador en sí, el móvil, la pantalla, el objeto, y el nuevo continente es el texto que en ellos está escrito, quedando relegado ese texto a un mero cacharro conceptual construido con palabras de puro uso fáctico e intercambiables como piezas de un instrumento cualquiera de desguace. Así, permutadas sus funciones, el texto contiene al aparato electrónico como una caja que albergara su correspondiente diamante, y no el aparato electrónico al «diamante» lenguaje, como hasta hace bien poco ocurría. Este hecho innegable, esta inversión especular, consecuencia de la economía de mercado [...] es algo bien conocido; no hemos dicho con esto nada nuevo. Agustín Fernández Mallo, Postpoesía. Hacia un nuevo paradigma, Anagrama.

Sobre la lectura

• ¿Estás de acuerdo con Fernández Mallo? ¿Sientes más fascinación por el continente que por el contenido?

• ¿Consideras este fragmento una crítica a la literatura actual o simplemente una reflexión del cambio de paradigma? ¿Por qué?

• ¿Hay algún otro aspecto de la vida que esté sufriendo un cambio como el descrito en el texto?

Qué vas a encontrar en esta unidad

1 Contexto social y cultural

2 La narrativa

3 El ensayo

4 La poesía

5 El teatro

Contexto social y cultural

1.1. España: historia y política

La muerte de Franco en 1975 pone fin a la dictadura en España e inicia un período de transición política, que culmina con unas elecciones democráticas y la aprobación de la Constitución española.

Acontecimientos más relevantes

1975 – Juan Carlos I jura su cargo como rey de España.

1977 – Primeras elecciones democráticas.

1978 – Se aprueba la Constitución. España adopta como forma de gobierno la monarquía parlamentaria y el Estado se organiza en autonomías.

1981 – Fallido golpe de Estado (23 de febrero).

1986 – España entra a formar parte de la Unión Europea (antigua CEE).

1992 – Juegos Olímpicos de Barcelona y Exposición Universal de Sevilla.

1999 – Se sustituye la peseta por el euro, moneda común a la mayoría de los países europeos.

2008 – Crisis económica que afecta, no solo a España, sino a gran parte de la población mundial.

2014 – Abdicación de Juan Carlos I. Sube al trono su hijo Felipe VI.

2020 – Pandemia a nivel mundial causada por la COVID-19.

1.2. La sociedad y la cultura

Se conoce como Transición el período de la historia contemporánea de España en el que se llevó a cabo el proceso por el que el país dejó atrás el régimen dictatorial del general Francisco Franco y pasó a regirse por una constitución que restauraba la democracia.

En sus primeras décadas, la sociedad española experimentó notables transformaciones económicas, sociales y culturales: desarrollo económico, mejora y extensión del acceso al sistema sanitario, modernización de las costumbres y hábitos de consumo, importantes reformas educativas, llegada de inmigrantes, creación de infraestructuras (aeropuertos, líneas ferroviarias de alta velocidad...) y crecimiento de la actividad cultural, entre otras. Sin embargo, también tuvo que hacer frente a graves problemas, como el paro juvenil y el terrorismo nacional (ETA, GRAPO).

Tras la crisis económica de 2008, el país afrontó nuevos retos; por ejemplo, el aumento de las desigualdades, la pobreza infantil y la pobreza energética.

El fin de la dictadura supuso la desaparición de la censura, el regreso de autores exiliados, la publicación de obras prohibidas durante el franquismo, la entrada y mayor conocimiento de la literatura extranjera, la difusión en Europa de la literatura española y el aumento de obras en catalán, gallego y vasco.

1.3. Características de la literatura actual

• Los autores y las autoras de la democracia conviven con los de generaciones precedentes, como Antonio Buero Vallejo, Rosa Chacel, Fernando Arrabal, Antonio Gala, Camilo J. Cela, Carmen Martín Gaite, Miguel Delibes, Manuel Vázquez Montalbán, Pere Gimferrer, Ana María Matute o Ángel González.

• Coexisten diversas corrientes narrativas, poéticas y dramáticas. Las obras de la democracia ya no se insertan en una tendencia única, como ocurría en la posguerra (literatura social, experimental…).

• Alcanzan un éxito desigual los distintos géneros literarios. La narrativa es el género predilecto. Crece el público lector y, como consecuencia, se multiplican sus tiradas. La poesía se convierte en un género minoritario. Y el teatro compite con otras formas de entretenimiento, como el cine y la televisión.

• Las obras literarias constituyen un producto más de consumo y se someten a las leyes del mercado.

• Proliferan los premios literarios, patrocinados por instituciones públicas y privadas que dan a conocer a nuevos nombres de la literatura, a la vez que constituyen una inversión publicitaria más.

• Las nuevas tecnologías favorecen la actividad literaria. Los autores conceden entrevistas y participan en programas televisivos y radiofónicos; las novedades editoriales se anuncian en televisión, en las redes sociales y en las páginas web de las editoriales; se elaboran listas de los libros más vendidos y se difunden libros de forma electrónica.

• Son frecuentes las adaptaciones cinematográficas de novelas, como por ejemplo Soldados de Salamina, de Javier Cercas; cuentos, como «La lengua de las mariposas», de Manuel Rivas; y obras de teatro, como Las bicicletas son para el verano, de Fernando Fernán Gómez.

U 18 EDUCACIÓN LITERARIA /

Fotograma de la película La lengua de las mariposas (1999), de José Luis Cuerda.

1 341

La narrativa

2.1. La novela en el último cuarto del siglo xx

Lee y reflexiona

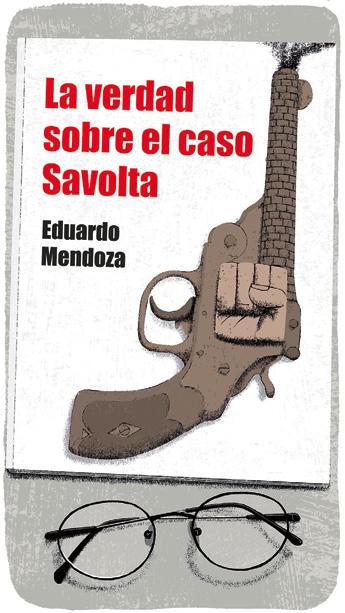

—¿Sabía usted, amigo Miranda —empezó diciendo el comisario Vázquez después de haber sorbido su café con leche y encendido un cigarrillo—, que durante un tiempo le consideré a usted el principal sospechoso? No, no se acalore; ya no lo pienso. Es más, creo que ni siquiera estaba usted al corriente de lo que sucedía. Pero tendrá que perdonar mi suspicacia: todas las pistas conducían hacia usted. Eso me despistó, pero me proporcionó también la clave del misterio. ¿Recuerda la noche en que invadí su casa? Se puso usted furioso y esta circunstancia, tan trivial, me hizo ver claro. Su comportamiento no era propio de quien se sabe culpable. Yo buscaba una confesión o un frío disimulo, una coartada, en suma, que, de haber sido minuciosamente preparada, me habría confirmado en mis sospechas. Pero su actitud, tan confiada, rayana en la temeridad, me desarmó. Luego, meditando, comprendí lo que había pasado. Usted no tenía coartada porque usted era la coartada. ¿De Lepprince, pregunta? Sí, claro, ¿de quién si no? Ah, vaya, veo que aún no sabe nada. Bien, empezaré por el principio si le sobran unas horas […].

Eduardo Mendoza, La verdad sobre el caso Savolta, Booket.

La narrativa española de este período viene determinada por el rechazo de los excesos experimentalistas de la etapa anterior, que la habían alejado de los lectores.

Los novelistas vuelven a las técnicas tradicionales, como, por ejemplo, la narración lineal, la simplificación de la estructura, el narrador omnisciente, el empleo sin mezcla de la primera y la tercera personas y la recuperación del diálogo. La narrativa se sitúa, de nuevo, en la tendencia realista, y, sobre todo, potencia el argumento.

La novela que abre esta nueva etapa es La verdad sobre el caso Savolta (1975), de Eduardo Mendoza, obra que investiga el asesinato del dueño de una empresa catalana, y en la que su autor combina las técnicas experimentales (punto de vista múltiple, alteraciones en el orden cronológico...) y las tradicionales (importancia de la trama, narrador omnisciente…).

Características de la novela del último cuarto del siglo xx

• Los autores y las autoras cultivan distintos géneros y, con frecuencia, los funden.

• Cada uno de ellos tiene un estilo propio.

• Coexistencia de narradores pertenecientes a distintas generaciones.

• Valoración de lo personal y menor implicación social.

• Auge comercial de la novela debido al apoyo del mercado editorial y de los medios de comunicación, a la proliferación de las editoriales y a los numerosos premios de novela, como por ejemplo el Planeta, el de la Crítica o el Nadal.

• El fin de la dictadura propicia la aparición de temas y géneros vedados hasta el momento: asuntos históricos, temas políticos, contenidos eróticos, tramas policíacas con buena dosis de crítica social…

Los novelistas quieren «narrar» (crear y contar historias) y los lectores reclaman una buena trama. Por ello, la novela se convierte en el género predilecto y de mayor prestigio.

a) ¿Observas algún rasgo de corte experimental en el texto? ¿Te parece un texto difícil de entender?

b) ¿A qué se confiere más importancia: al contenido o a la forma?

c) ¿Consideras que en la obra juega un papel destacado la intriga? ¿Estamos ante un texto perteneciente al subgénero policíaco?

d) ¿Qué forma del discurso predomina: narración, diálogo o descripción?

342

ANTICÍPATE

2

Novela policíaca y de intriga

Principales tendencias y géneros en la narrativa del último tercio del siglo xx

Género emparentado con la novela negra americana, que recupera Manuel Vázquez Montalbán. Se trata de novelas que ofrecen tramas organizadas en torno a la intriga y el suspense, que presentan esquemas policíacos (detectives, crímenes, delitos…), y que diseccionan la realidad española de la transición.

Pertenecen a esta tendencia: El invierno en Lisboa y Plenilunio, de Antonio Muñoz Molina; Galíndez, de Manuel Vázquez Montalbán; Los amigos del crimen perfecto, de Andrés Trapiello; Malo y la gran bruma¸ de Juan Pedro Aparicio.

Es el género que ha gozado de mayor éxito editorial. Estas novelas, que enmarcan los hechos en épocas pasadas, bien albergan una reflexión sobre cuestiones y problemas actuales; o bien ofrecen una revisión crítica del pasado.

Novela histórica

Por ejemplo: El hereje, de Miguel Delibes; La ciudad de los prodigios, de Eduardo Mendoza; la saga del capitán Alatriste, de Pérez-Reverte; Extramuros, de Fernández Santos; Urraca, de Lourdes Ortiz; La muela, de Juan Eslava Galán; y La conjura de Cortés, de Matilde Asensi. En las últimas décadas han sido muchos los autores y las autoras que han vuelto su mirada hacia la Guerra Civil y la posguerra, por ejemplo: Soldados de Salamina, de Javier Cercas; La voz dormida, de Dulce Chacón; Los girasoles ciegos, de Alberto Méndez, y la serie Episodios de una guerra interminable, de Almudena Grandes.

Obras protagonizadas por personajes que ahondan en sus sentimientos y buscan respuesta a los interrogantes de carácter existencial (la soledad, el amor, la búsqueda de la identidad…).

Novela intimista

Novela alegórica, mítica y fantástica

Por ejemplo: Corazón tan blanco, de Javier Marías; El silencio de las sirenas, de Adelaida García Morales; o Despeñaperros, de José M. Vaz de Soto.

Narraciones que se adentran en el terreno de lo mitológico, lo simbólico o lo irracional, a través de la memoria o la evocación. Se encuentran muy próximas a la poesía y emplean un lenguaje sugerente.

Por ejemplo: Nada en el domingo, de Francisco Umbral; La lluvia amarilla, de Julio Llamazares; o La fuente de la edad, Luis Mateo Díez.

Estas obras suelen incluir en la trama la reflexión sobre el propio proceso creativo.

Metanovela

Novela testimonial y de actualidad

Por ejemplo: La orilla oscura, de José María Merino; El desorden de tu nombre, de Juan José Millás; o Bartleby y compañía, de Enrique Vila-Matas.

Tendencia que cobra fuerza a partir de los años 90 y cuyas obras se erigen en testimonio de la vida actual, al relatar, de forma crítica y comprometida, la realidad social y sus diversos problemas, así como el conflicto del individuo con el medio y consigo mismo.

Por ejemplo: Rabos de lagartija, de Juan Marsé; Te trataré como una reina, de Rosa Montero; Historias del Kronen, de José Ángel Mañas; La conquista del aire, de Belén Gopegui; Crematorio, de Rafael Chirbes; o Los dos Luises, de Luis Magrinyá.

Novela experimentalista

Aunque no es la más cultivada, a ella se adscriben tanto autores jóvenes como narradores que ya habían transitado este género en épocas precedentes.

Por ejemplo: Saúl ante Samuel, de Juan Benet; Makbara, de Juan Goytisolo; La novela del corsé, de Manuel Longares; Larva, de Julián Ríos; o Escuela de mandarines, de Miguel Espinosa.

Narrativa infantil y juvenil

Narraciones destinadas al público más joven que fomentan la creatividad, transmiten valores o desarrollan el hábito lector. Se trata de un género en auge en la actualidad, como evidencia el interés del mercado editorial y la creación de numerosos premios y certámenes.

Por ejemplo: la saga Manolito Gafotas, de Elvira Lindo; Solo un pie descalzo, de Ana María Matute; Una habitación en Babel, de Eliacer Cansino Macías; o Donde los árboles cantan, de Laura Gallego.

343 U 18 EDUCACIÓN LITERARIA /

Actividades

1 Lee este texto y contesta a las preguntas: Hace veinticinco años, cuando era muy joven, publiqué una novelita sobre la imposibilidad del amor. Desde entonces, a causa de un trauma que ya explicaré, no había vuelto a escribir, pues renuncié radicalmente a hacerlo, me volví un bartleby, y de ahí mi interés desde hace tiempo por ellos. Todos conocemos a los bartlebys, son esos seres en los que habita una profunda negación del mundo. Toman su nombre del escribiente Bartleby, ese oficinista de un relato de Herman Melville […].

Hace tiempo ya que rastreo el amplio espectro del síndrome de Bartleby en la literatura, hace tiempo que estudio la enfermedad, el mal endémico de las letras contemporáneas, la pulsión negativa o la atracción por la nada que hace que ciertos creadores, aun teniendo conciencia literaria muy exigente […] no lleguen a escribir nunca; o bien escriban uno o dos libros y luego renuncien a la escritura […].

E. Vila-Matas, Bartleby y compañía, Seix Barral.

a) ¿Qué es un bartleby? ¿Por qué este tipo de personaje llama la atención del protagonista? Comparte oralmente en el aula la opinión que te merecen los bartlebys

b) Documéntate sobre los autores D. J. Salinger, Juan Rulfo, Carmen Laforet, Pérez Galdós. ¿Crees que pueden ser considerados bartlebys?

2 Identifica al personaje histórico que se menciona en este fragmento de Las aventuras del capitán Alatriste.

A veces miro el cuadro, y recuerdo. Ni siquiera Diego Velázquez, pese a que le conté cuanto pude de todo aquello, fue capaz de reflejar en el lienzo —apenas se insinúa entre el fondo de humaredas y la bruma gris— el largo y mortal camino que todos hubimos de recorrer hasta componer tan majestuosa escena, ni las lanzas que se quedaron en el camino sin ver levantarse el sol de Breda. Yo mismo, años después, aún había de ver ensangrentados los hierros de esas mismas lanzas en carnicerías como Nordlingen o Rocroi; que fueron, respectivamente, último relumbrar del astro español y terrible ocaso para el ejército de Flandes. Y de estas batallas, como de aquella mañana ante el molino Ruyter, recuerdo sobre todo los sonidos: gritos de los hombres, palilleo de picas, estrépito del acero contra el acero, golpes de armas rasgando ropas, entrando en la carne, rompiendo huesos.

A. Pérez Reverte, El sol de Breda, Punto de Lectura.

3 ¿En qué tendencia puede enmarcarse este fragmento de Música de ópera, de Soledad Puértolas?

¿Cómo podía calificarse la historia que habían vivido? El beso detrás de los olmos en Villa Paulita, en una de las treguas de la guerra, le había hecho pensar que la atracción que sentían el uno por el otro acabaría siendo admitida y sancionada por todos. Durante los veranos, en los fugaces permisos de Alejo, se había hecho especialmente intensa, no había decaído al término de la guerra, y en los últimos tiempos, antes de morir su madre, se había intensificado. «Hoy voy a quedarme a dormir, quizá pase toda la noche en vela», le decía a veces Alejo en un momento de la tarde, cuando salía del cuarto en el que se pasaba las horas estudiando, cerca de ella, en su misma casa, ¿acaso eso no había significado nada? Por la mañana, si Alejo había pasado la noche en el piso de los Martín, desayunaban juntos. Era un poco como si estuvieran casados. Alejo aún llevaba puesto el pijama y ella el camisón. Esas eran las cosas que había que olvidar. Miradas, roces, caricias que no se sabían si eran casuales o voluntarias, un beso que se desliza hasta la comisura de los labios, el olor del otro, el calor que emana del cuerpo del otro.

El dolor que le había causado la muerte de su madre quedó envuelto en otra clase de dolor: el del amor que huye. Todo había sido casi a la vez.

Soledad Puértolas, Música de ópera, Anagrama.

344

2 La narrativa

Soledad Puértolas.

Actividades

4 Intuyo y deduzco. Resume este fragmento: Aseguran los que dicen y cuentan, constató Dorama que apuraba la copa de aguardiente sin que quienes la escuchábamos hiciésemos otra cosa que atender embobados al cuento, que de algunas de las trampas que en esos meses tendió la Muerte a Veridio salió sano y salvo, por lo bien que supo prevalecerse. […] Esa Oscura Señora siempre supo que nos tenía más preparados que en cualquier otro lugar, porque no es precisamente la vida lo que contiene la tierra que pisamos: de una encarnadura más sospechosa está hecha, si de ello somos conscientes, aunque me parece que me estoy saliendo del cuento […].

La Muerte aguantó sin achantarse, y eso que las celadas que le tendía a Veridio no daban resultado. […] ¿Y qué hizo…? Está más claro que el agua: dejó correr el tiempo, se resignó a no llevarlo en su hora, admitió esa derrota que hace de Veridio un héroe del Territorio, uno de esos que hay que emparentar con los Garbancitos y los Bertoldos de los cuentos que nos leía el maestro de Hontasul.

Pasó el tiempo y la que murió fue la madre de Veridio, y a la buena mujer nadie le vino con el aviso […].

Aquí estoy, amigo mío, le dijo la Muerte a Veridio al pie de la fosa de su madre. Esa tarde el luto no le permitía llevar la capa ni la cayada, ni siquiera las botas. ¿Quieres aprovechar el mismo entierro, evitarles otro viaje a los deudos y familiares que vinieron de fuera, trabajo al sepulturero…?

Ya que tanto te costó, le dijo Veridio a la Muerte, vas a concederme el capricho de jugar con el aro de la niña y limpiarle la frente a la doncella con el pañuelo. Los que cuentan dicen que la Muerte sonrió, no se sabe si con sorna o maravillada del temple de aquel mozo. Esto de que sonreía la Muerte solo pasa en los cuentos de Celama, donde la Señora Oscura tiene más confianza que en ningún otro sitio del mundo. Concedido, dijo la Muerte, pero ahora voy contigo a casa y me das la capa, la cayada y las botas. Veridio cumplió lo prometido.

A la mañana del día siguiente vino la niña rubia y llamó a la puerta. […]

En la fuente de la plaza aguardaba la doncella, que acababa de mojar el pañuelo en el agua. […] Veridio salió de casa y cerró la puerta con llave.

Ya voy, madre, dicen que dijo los que tanto saben.

Luis Mateo Díez, La ruina del cielo, Edilesa.

a) ¿Qué le pregunta a la Muerte Veridio? ¿Qué capricho quiere que esta le conceda? ¿Lo consigue? ¿Qué ocurre una vez realizados los caprichos?

b) La oralidad y el cuento popular son elementos fundamentales en la narrativa del autor. ¿En qué momento del relato se evidencia esta idea?

c) Los libros de Luis Mateo Díez recrean universos muy personales y ofrecen historias sobrecogedoras. Justifica esta afirmación con ejemplos del texto.

5 Reconoce en este fragmento de Plenilunio algún elemento de la novela de intriga:

Él no tenía nada que hablar con ese hombre. Al obtener la declaración y reunir las pruebas terminó su trabajo, y justo entonces le había sobrevenido aquel sentimiento de desolación y vacío, de futilidad, sobre todo: mientras buscaba al asesino había agigantado sin darse cuenta la relevancia de su tarea, y ahora, recién concluida, la contrastaba involuntariamente con toda la extensión de la crueldad y del mal, con el dolor sin alivio de los padres de Fátima y el espanto que había visto en los ojos de Paula. No había compensación posible, no existía un modo de reparar el ultraje, de hacer verdadera justica, de borrar siquiera una parte del sufrimiento provocado. Sentir orgullo, envanecerse del éxito, le hubiera parecido no solo una obscenidad, sino también una falta de respeto hacia las víctimas. «Pero las víctimas no le importan a nadie», pensaba: merecía mucha más atención su verdugo, rodeado enseguida de asiduos psicólogos, de psiquiatras, de confesores, de asistentes sociales, perseguido hasta el interior de la cárcel por emisarios de periódicos y de cadenas de televisión que le ofrecían dinero por contar su vida y sus crímenes, por ceder los derechos para una película o una serie.

Antonio Muñoz Molina, Plenilunio, Punto de Lectura.

a) Analiza los sentimientos del inspector de policía que ha llevado el caso del asesino de niñas. ¿Por qué se siente vacío? ¿Por qué no se enorgullece de su trabajo? ¿Qué le indigna?

b) Muñoz Molina es uno de los autores más prolíficos de la novela de intriga. En sus relatos suele expresar su visión de la sociedad actual y los problemas que la aquejan. ¿Qué se critica en el texto? La novela fue publicada en 1997. ¿Crees que la actitud de los medios de comunicación en relación con estos casos de crímenes o desapariciones ha variado desde entonces?

345 U 18 EDUCACIÓN LITERARIA /

Actividades

6 La crítica al sistema social y político y las relaciones humanas son los ejes de la narrativa de Belén Gopegui. Su novela La conquista del aire está protagonizada por tres amigos cuyos ideales juveniles se han ido diluyendo con el paso de los años. ¿Qué tipo de vida llevan ahora los personajes? ¿Cómo es su actitud con respecto al mundo que los rodea?

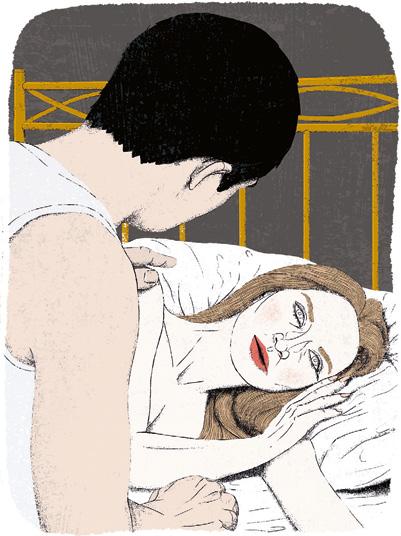

El mundo gira, los hombres y las mujeres duermen. La política no existe y el devenir se atiene a los impulsos de lo voluminoso, de lo que puede multiplicar su presencia, de lo áureo. A veces el criterio llega desde el abismo, pende como plomada del techo de algunas habitaciones, pero no son las suyas. En Madrid, ellos duermen. Como un resonar lejano, como ruedas negras, como voces de televisión, como bares aún abiertos, como puertas de coches al cerrarse y ladridos, como la intermitencia de los pasos, como discusiones, como golpe de lluvia en la calzada, como el motor de las neveras, como llaves que entran en la cerradura, como el pulso repetido en cada cuerpo, como el sueño agitado y los gemidos crece un rumor y pareciera que es posible hacer más de lo que es posible. Y pareciera que la vida es un pájaro, que al batir sus alas forma una brisa en las mejillas de los durmientes, despertándoles, pero la vida está atada a la tierra; y pareciera que se puede ver que no se ve lo que no se ve, mas solo puede saberse. En la madrugada del 26 de noviembre de 1996, Carlos Maceda, Santiago Álvarez y Marta Timoner duermen. Sobre su piel cansada, el mundo está ordenado en apariencia.

Belén Gopegui, La conquista del aire, Debolsillo.

7 El interés de I. Martínez de Pisón por las estructuras familiares se concreta en obras como Fin de temporada. En este fragmento Iván, que ha vivido siempre con su madre Rosa, acude a la lectura del testamento de su padre. Allí conoce a su familia paterna. ¿Qué sentimientos y reflexiones le provoca este encuentro?

Iván aprovechó para observar disimuladamente a sus tíos, que le inspiraban mucha curiosidad. […] ¿Qué parte de su padre seguía viva en ellos, sus hermanos, al fin y al cabo sus consanguíneos más próximos? ¿Qué rasgos o qué tics o qué inflexiones de voz compartían con él? ¿Y cuáles de esos rasgos o tics habían llegado hasta él, Iván, por los sinuosos caminos de la genética? ¡Le parecía tan raro saberse de repente un Quintana, formar parte de una familia, estar con parientes a los que se asemejaba! […].

Ignacio Martínez de Pisón, Fin de temporada, Seix Barral.

8 En su novela, La madre de Frankenstein, Almudena Grandes desarrolla la historia en un manicomio de mujeres donde trabaja María, auxiliar de enfermería durante la posguerra española.