Unidad 9. Los textos periodísticos

Tu proyecto digital EduDynamic se compone de

• Libro digital y de un...

Tu libro papel incluye una licencia personal de acceso al Proyecto digital Edudynamic de un año de duración desde su activación.

• Parque digital de recursos complementarios. Entra en www.algaida.es y accede a tu área privada

Libro digital

CUBRE TODOS LOS CONTENIDOS

◆ Incluye todas las unidades, secciones y actividades de tu libro impreso.

ACTIVIDADES INTEGRADAS

◆ Todas las actividades del libro impreso en formato digital interactivo.

◆ Integradas en el propio libro digital, para trabajar en él.

EVALUACIÓN Y TRAZABILIDAD

◆ Contiene actividades autoevaluables.

◆ Actividades para que el docente las pueda evaluar.

COMPATIBLE: INTEGRACIÓN CON ENTORNOS VIRTUALES Y PLATAFORMAS

◆ Compatible con los entornos virtuales de aprendizaje (EVA) y las plataformas educativas (LMS) más utilizadas.

FLEXIBLE E INCLUSIVO

◆ Permite diferentes usos: itinerarios convencionales o más competenciales.

◆ Facilita el trabajo cooperativo e individual, diferentes metodologías y nuevos procedimientos.

ONLINE

Puedes descargar tu libro en tu dispositivo, o bien trabajar en él en tu zona privada.

Entra en www.algaida.es y accede a tu área privada EN

◆ Versión digitalizada de la unidad.

◆ Recursos de la unidad:

• Recursos instructivos.

• Audios.

• Vídeos.

• Información y documentación.

◆ Recursos complementarios:

• Actividades interactivas.

• Conceptos clave.

• Esquemas.

• Ideas claras.

◆ Recursos globales del curso para consultar en todo momento: acceso a las herramientas educativas de Google; Diccionario de la RAE; Fundación del Español Urgente (FUNDEU): Reglas de ortografía, Dudas más frecuentes de la A a la Z; Wikilengua del español; Instituto Cervantes, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes…

◆ Más recursos: se trata de un acceso al Parque digital de recursos complementarios.

ZONA WEB CON RECURSOS DIGITALES COMPLEMENTARIOS

◆ Recursos digitales extras, organizados a través de las siguientes categorías:

• Enlaces web de autores e instituciones de reconocido prestigio académico.

• Documentos de interés relacionados con la temática de la unidad.

◆ Otros recursos digitales.

◆ Recursos globales del curso para realizar consultas.

El debate permanente es el único antídoto contra la manipulación de la opinión.

Albert JacquardLectura inicial ¿Quién es este Cyrano?

Tipología textual

Claves teóricas

1. Los textos orales planificados: la entrevista, el debate

1.1. El debate y la mesa redonda

1.2. La entrevista y la rueda de prensa

Situaciones de aprendizaje Cómo preparar una entrevista

Aplica lo aprendido: Conviértete en periodista

Lengua

Claves teóricas

2. El sintagma verbal. El verbo

2.1. El sintagma verbal

2.2. Predicado

2.3. Estructura del sintagma verbal

2.4. El verbo

Situaciones de aprendizaje Cómo oponer y contrastar ideas

2.5. Forma del verbo

2.6. La conjugación del español

2.7. Las perífrasis verbales

Aplica lo aprendido: Emplea los conectores de contraargumentación

Literatura

Claves teóricas

3. Subgéneros teatrales (I)

3.1. La tragedia

3.2. El drama

Situaciones de aprendizaje

Vamos al teatro

3.3. La tragicomedia

3.4. El auto sacramental

Aplica lo aprendido: Elige tu obra favorita

Ortografía: Los signos de puntuación. El punto

Léxico: El campo semántico. Los hiperónimos

Comprensión y expresión oral «Comeré uvas»

Técnicas académicas

El guion para exposiciones orales

Repasa la unidad «¿Dónde está Romeo?»

La unidad en 10 preguntas

Situación final de aprendizaje

Organización de un debate

Guía de lectura

Cyrano de Bergerac

A B C

Interpreta con tus palabras la cita de Albert Jacquard.

Sustituye por sinónimos el término debate en la cita.

¿Has participado en algún debate? ¿Cómo te prepararías para ello?

Corre el año 1640 y nos encontramos en el Palacio de Borgoña, el teatro más antiguo de París. Allí ha de tener lugar la representación de la obra Clorisa, de Balthazar Baro, a cargo del actor Montfleury. El público va llegando poco a poco. Para pasar el rato, algunos se ejercitan practicando esgrima; otros juegan a los dados o a las cartas. Unos lacayos comienzan a encender, en el suelo, las lámparas que más tarde se alzarán para iluminar la sala. Lignière, poeta borracho pero de aire distinguido, entra en la sala acompañado por Christian de Neuvillette.

Christian, un joven atractivo y elegante, parece preocupado y mira nerviosamente hacia los palcos. Cuigy y Brissaille reconocen a Lignière.

B rissaille — (Riendo.) Todavía no va borracho.

l ignière — (Presentándoles a Christian.) El barón de Neuvillette. Ha llegado de Touraine.

Christian — Sí, estoy en París desde hace solo unos veinte días. Mañana me haré cadete.

Cuigy — ¡Cuánta gente!

l ignière — ( A Christian ) Señor, yo había venido únicamente por haceros un favor. Como la dama no llega, me vuelvo a mi vicio.

Christian — (Suplicándole.) ¡No! Vos que cantáis por la ciudad y por la corte podréis decirme por quién muero de amor. Temo que se trate de una dama coqueta y refinada, y yo no soy más que un tímido soldado. Todavía está vacío su palco, allí al fondo…

l ignière — Me voy. Aquí me muero de sed. u na vendedora — ¿Un zumo de naranja?

l ignière — ¡Puaj!

l a vendedora — ¿Un vaso de vino?

l ignière — ¡Eso ya es otra cosa! ( A Christian ) Puedo quedarme un rato más.

Entra un hombre regordete y de aspecto jovial.

l ignière — ( A Christian ) ¡El gran charcutero y pastelero Ragueneau!

r agueneau — ( Acercándose.) ¿Habéis visto al señor Cyrano?

l ignière — (Presentando r agueneau a Christian ) ¡El pastelero de los actores y de los poetas! Y él mismo es un poeta de talento: los versos lo vuelven loco.

r agueneau.— ( Mirando a su alrededor.) Y el señor Cyrano, ¿no ha venido? Hoy actúa Montfleury.

l ignière —Efectivamente, ese gran saco de grasa interpretará esta noche el papel de Fedón. ¿Y qué tiene que ver Cyrano con ello?

r agueneau — ¡No me digáis que no estáis al corriente! Le prohibió pisar el escenario durante un mes.

u n marqués .— ¿Quién es este Cyrano?

Cuigy — Un joven muy diestro con la espada. Está con los cadetes. (Señalando a un hombre que va y viene por la sala como si buscara a alguien.) Pero su amigo Le Bret os lo explicará mejor. (Lo llama.) ¡Le Bret! ¿Buscáis a Bergerac?

l e B ret.— Sí, me siento inquieto.

Cuigy — ¿Verdad que se trata de un hombre poco corriente?

l e B ret.— ¡Ah, es el más exquisito de los seres humanos!

r agueneau — ¡Poeta! ¡Duelista!

B rissaille.— ¡Físico! ¡Músico!

l ignière — Y tiene un aspecto de lo más singular.

r agueneau.— Es cierto. Es excesivo, extravagante. Lleva un sombrero con tres plumas y una capa que la espada alza por detrás como si fuera una insolente cola de gallo. Más orgulloso que cualquier otro gascón, luce en medio de la cara una nariz… ¡Ah, señores, qué nariz! No es posible ver un apéndice similar sin gritar «¡Este hombre exagera!». Luego sonríes y piensas: «Ahora se la quitará…». Pero no se la quita nunca.

l e B ret.— ( Asintiendo.) La lleva siempre puesta, ¡y pobre de aquel que haga cualquier comentario sobre ella!

el marqués r agueneau apuesto un pollo!

Cyrano de Bergerac,

1 ¿Dónde y en qué época se sitúa esta escena teatral?

2 ¿Por qué Christian se encuentra preocupado y nervioso?

3 ¿Por qué hay tanta expectación ante la llegada de Cyrano?

4 ¿Quiénes retratan a Cyrano? ¿Cómo lo hacen?

5 ¿Qué crees que ocurre a continuación en la historia? Explícalo oralmente ante la clase.

6 ¿Crees que exageran los personajes al describir a Cyrano? Explica por qué oralmente.

7 Redacta un diálogo teatral para continuar la escena.

8 Inventa una breve descripción de un personaje extraordinario como hace Ragueneau con Cyrano.

Un debate es un diálogo que contiene una serie de intervenciones planificadas en el que los participantes defienden opiniones contrapuestas en torno a un tema o asunto determinado.

Suele haber un moderador que se encarga de presentar a los intervinientes, asignar los turnos de palabras, regular la conversación, intentar que todos los asistentes puedan exponer y argumentar su punto de vista y finalizar con una conclusión.

En una mesa redonda, a diferencia de un debate, las posturas de los participantes no tienen por qué estar enfrentadas. Suelen ser especialistas del asunto que se va a tratar y van haciendo diferentes intervenciones entre ellos exponiendo sus ideas.

La entrevista consiste en un conjunto de preguntas y respuestas entre el entrevistador y el personaje entrevistado, un personaje que tiene un interés público (artista, político, experto en algún asunto, etc.).

La entrevista suele constar de dos partes:

z Una introducción, en la que se presenta a la persona entrevistada.

z Una serie de preguntas y respuestas. Estas preguntas no son improvisadas, sino que han sido preparadas de antemano por el periodista para intentar sacar el máximo provecho al personaje entrevistado.

En una rueda de prensa un personaje, también de interés público, va respondiendo a las preguntas que le hacen los periodistas sobre una cuestión

La rueda de prensa se realiza en un determinado lugar, al que acuden los periodistas de los distintos medios de comunicación debidamente acreditados.

Son muy frecuentes las situaciones en las que se hace uso del discurso oral planificado. Por ejemplo, cuando es necesario exponer públicamente un determinado asunto (en clase, en una reunión de trabajo…), realizar o responder a una entrevista, o participar en una mesa redonda o en un debate.

Estos son algunos consejos que pueden servirte a la hora de hacer tu intervención oral:

z Preocúpate por conocer las características del público. Ello te permitirá establecer el nivel y el tono de tu intervención. No es lo mismo hablar para desconocidos que para los compañeros de clase.

z Si tu intervención va a ser larga, procura intercalar anécdotas y ejemplos que la hagan más amena. Ayúdate de los medios audiovisuales.

z No mires siempre en la misma dirección. Pasea tu mirada por todos los asistentes y trata de captar sus reacciones.

z Sé claro. Al principio de tu intervención, expón los motivos que te llevan a defender tus ideas. Apóyate en diversos tipos de argumentos.

z Siempre que se origine un diálogo, respeta escrupulosamente los turnos de palabra y no muestres tu enfado. Sé siempre amable en las formas y firme en el fondo. No olvides la cortesía, ya sea mediante fórmulas preestablecidas (Disculpa, Eva) o recogiendo algún comentario de tu interlocutor (Como tú bien dices…).

z Sé tolerante. Muéstrate dispuesto a aprender de tus interlocutores.

z Vocaliza bien. Si has de leer, que no te importe ir despacio; se te entenderá mucho mejor.

z Al final de tu intervención, recapitula lo más importante y, si es hora de concluir, eleva el tono de tu intervención, aumentando ligeramente la emotividad.

z Cuida siempre tus gestos. Evita actitudes de desgana, vulgares o maleducadas. Por ejemplo, no juegues con un bolígrafo cuando se están dirigiendo a ti.

1 Piensa y propón otros consejos que sean útiles para mantener una buena conversación.

2 Realizad un debate en clase sobre la siguiente cuestión: «la conveniencia de que se prohíba vender en los centros de enseñanza alimentos con alto nivel calórico como la bollería, las golosinas y las bebidas con gas». La clase debe dividirse entre aquellos que están a favor y aquellos que están en contra. Cada grupo elaborará un guion en el que se expongan de forma argumentada las opiniones que se defienden, las razones para defender esa opinión, los ejemplos que se aportarán, etc. Finalmente, se elegirá a un moderador que regule el debate.

3 Haced en clase una mesa redonda en la que dialoguéis sobre el libro de lectura que estéis leyendo este trimestre.

4 Busca una entrevista sobre alguien que te interese y responde:

a) ¿Cuáles son las distintas partes en las que la podemos dividir?

b) ¿Sobre qué asunto se hace la entrevista?

Como acabamos de estudiar, una entrevista consiste en un conjunto de preguntas que una persona (entrevistador) le plantea a otro (entrevistado) para que este las conteste; el entrevistado suele ser un personaje de interés público.

El entrevistador (normalmente un periodista) realiza la entrevista para conocer mejor a un personaje: su vida, sus pensamientos, sus sentimientos, su opinión ante determinadas cuestiones de actualidad o del ámbito al que pertenece el entrevistado. También puede preguntarle acerca de su intervención en algún hecho en el que haya participado.

Una entrevista no se trata de una charla improvisada, aunque a veces pueda dar esa impresión: debe prepararse con antelación para intentar garantizar su éxito. El proceso completo para realizar una entrevista se compone de varias fases:

a) Selección del entrevistado. Se debe buscar a alguien que sea interesante y tenga algo que aportar.

b) Investigación acerca del entrevistado: quién es, a qué se dedica, en qué campo destaca, qué logros o hechos importantes existen en su biografía… Se trata de tener el máximo posible de datos para poder preguntarle las cuestiones más interesantes. También se debe investigar para tener unos conocimientos mínimos acerca de los temas sobre los que se vaya a preguntar.

c) Preparación de un guion con los temas de los que queremos hablar con el entrevistado.

d) Elaboración del cuestionario de preguntas. Antes de la entrevista, el entrevistador debe plantear, en función de lo investigado, cuáles son las preguntas que le va a hacer. Ello dependerá también del tiempo del que dispongamos para conversar con el entrevistado y del tipo de entrevista que queramos hacer: personal, profesional, etc.

«Una buena entrevista conduce gentilmente al otro a lo que en realidad es».

Jesús Quintero

e) Entrevista. Es el encuentro con el entrevistado. Además de las preguntas previstas con antelación, podemos plantear nuevas cuestiones que nos parezcan interesantes al hilo de lo que el personaje nos vaya contestando. El periodista ha de ser el que marque el curso de la entrevista, dirigiéndola hacia los temas de los que desea hablar.

En una entrevista debemos seguir los siguientes pasos y consejos:

Presentarnos al entrevistado y expresar nuestro objetivo, qué pretendemos con la entrevista, qué temas queremos abordar.

Debemos formular las preguntas con claridad y de forma concisa: el protagonista es el entrevistado, no debe ser el periodista.

Debemos dejar hablar al entrevistado, sin interrumpirle ni entrar en discusiones con él. No olvidemos que estamos ante una entrevista, no ante un debate; no se trata de confrontar ideas, sino de saber qué opina o qué ha hecho el entrevistado.

Debemos llevar las preguntas preparadas y, a ser posible, grabar la conversación (en este caso, hemos de pedir permiso al entrevistado). En su defecto, deberemos tomar nota de lo que nos diga con la máxima fidelidad posible.

Al final, debemos agradecer al entrevistado el tiempo que nos ha dedicado y despedirnos de él.

f) Redacción de la entrevista. Una vez realizada, debemos plasmar por escrito la conversación mantenida. En la redacción debe haber una parte en la que reproduzcamos textualmente lo que el entrevistado ha dicho, pero también debemos realizar un acto de selección (de lo más importante), ordenación (para que el producto final sea coherente) y redacción para dar forma a la entrevista escrita. Normalmente, una entrevista periodística consta de los siguientes apartados:

TITULAR

INTRODUCCIÓN

Destacamos una frase textual relevante, la imagen global que nos ha dejado el entrevistado o un aspecto relevante de su vida o sus actos.

Antes de transcribir la entrevista, debemos explicar quién es el entrevistado, de qué nos proponemos hablar con él; podemos describir al entrevistado, el lugar del encuentro e incluso algunas frases del propio entrevistado que resulten importantes como introducción a su figura.

CUERPO

DESPEDIDA

Transcribimos las preguntas y las respuestas más relevantes. Debe quedar clara cuál es la pregunta del periodista y cuál la respuesta del entrevistado (usualmente se añaden las iniciales P y R respectivamente, a cada una de las intervenciones). Debemos ser fieles en las palabras del entrevistado, para no poner en su boca nada que no haya dicho.

El entrevistador suele concluir su escrito realizando una valoración del personaje y de lo fundamental que ha sacado en claro de la entrevista; es la valoración personal del entrevistador sobre el entrevistado.

1. Con las indicaciones antes dadas, planifica, realiza y redacta una entrevista. Puedes acudir a algún miembro de la directiva del centro o del profesorado, o a alguien de tu entorno que sea interesante.

En las siguientes direcciones de Internet puedes leer entrevistas a novelistas especializados en literatura juvenil, que pueden servirte de guía para elaborar la tuya:

• http://estudiantes.elpais.com/EPE2013/periodico-digital/ver/equipo/4270/articulo/entrevista-a-ana-alcolea

• http://www.papelenblanco.com/entrevistas/entrevista-a-jordi-sierra-i-fabra-i

5 Señala el predicado de las siguientes oraciones e identifica los distintos complementos que lo constituyen. Indica en cada caso si se trata de sintagmas adverbiales, nominales, preposicionales, adjetivales o proposiciones subordinadas.

a) Nos veremos mañana a las diez en el parque.

b) Ponles unas aceitunitas a los jubilados de la mesa del fondo.

c) Me gustan mucho los vestidos de flores.

d) Parecía despistado aquella tarde.

e) El camarero sirvió con rapidez una buena ración de dorada al horno a los clientes del bar.

f) ¿Repararon los albañiles la antigua fuente de la plaza?

g) Esta mañana estoy inspirado con los ejercicios.

h) Tendrás que aplicarte más con esta frase.

i) Noto a José Luis muy distraído últimamente.

j) ¿Te veré mañana en clase para continuar esta conversación?

6 Construye cinco oraciones cuyo predicado contenga, al menos, dos complementos de diferente tipo.

Un sintagma verbal es un conjunto de palabras que tiene como núcleo un verbo. El sintagma verbal funciona como predicado de la oración.

Mis amigos de Barcelona vendrán a Madrid en octubre. S (SN) P (SV)

En este ejemplo, el predicado (vendrán a Madrid en octubre) es aquella parte de la oración que nos aporta alguna información sobre el sujeto (mis amigos de Barcelona).

El predicado está formado por el sintagma verbal e indica qué se dice del sujeto de la oración.

A diferencia de las gramáticas tradicionales que establecían distintos tipos de predicado (predicado nominal y verbal), el GTG reconoce un solo tipo de predicado (P) para todas las situaciones.

El sintagma verbal se compone de los siguientes elementos:

z Un núcleo, único elemento necesario. Se trata de un verbo (simple o compuesto: cantaré, ha cantado, fue cantada) o de una perífrasis verbal (he de cantar, comenzó a cantar).

z Una serie de complementos, que pueden ser de distinto tipo:

– Sintagmas adverbiales o locuciones adverbiales:

Volveré tarde.

N compl

Volveré tarde mañana.

N compl 1 compl 2

– Sintagmas nominales o preposicionales:

Viajaré a Madrid en el AVE.

N compl 1 compl 2

Te quiero. compl N

– Sintagmas adjetivales:

Llegó cansado. N compl

– Otras oraciones, denominadas subordinadas:

Llegaré cuando termine el trabajo en la panadería.

compl

Cuando hablamos, utilizamos palabras para expresar acciones (escribir, andar, beber…), procesos (amar, estudiar, olvidar…) o estados (vivir, ser…). Así, si nos referimos a una persona, podemos decir que escribe, estudia, vive… Los verbos son las palabras que nos sirven para expresar todas estas ideas.

El verbo es una palabra que indica acciones, procesos o estados. Estas ideas Oraciones subordinadas

Recuerda que algunas formas verbales carecen de número y persona. Son las llamadas formas no personales:

– Infinitivo: amar, haber amado.

– Gerundio: amando, habiendo amado.

– Participio: amado.

Verbos irregulares

Son aquellos que presentan diferencias respecto a la conjugación regular. Un diccionario te puede servir de ayuda para conjugar estos verbos. También puedes consultarlos en Internet, en la página de la Real Academia de la Lengua: www.rae. es. Los modelos de conjugación verbal se encuentran además en el anexo de este libro.

TIEMPOS SIMPLES TIEMPOS COMPUESTOS

Presente Yo bailo Pretérito perfecto compuesto Yo he bailado

Pretérito imperfecto Yo bailaba Pretérito pluscuamperfecto Yo había bailado

Pretérito perfecto simple Yo bailé Pretérito anterior Yo hube bailado

Futuro Yo bailaré Futuro perfecto Yo habré bailado

Condicional Yo bailaría Condicional perfecto Yo habría bailado

Presente Yo baile Pretérito perfecto Yo haya bailado

Pretérito imperfecto Yo bailara o bailase

Pretérito pluscuamperfecto Yo hubiera o hubiese bailado

Futuro Yo bailare Futuro perfecto Yo hubiere bailado

MODO IMPERATIVO

Baila tú Bailad vosotros

FORMAS NO PERSONALES INFINITIVO Amar Haber bailado GERUNDIO Amando Habiendo bailado PARTICIPIO Bailado

A veces, dos formas verbales se unen para constituir un solo núcleo verbal , se trata de las perífrasis verbales.

Las definen tres características:

z De los dos verbos, el primero se conjuga (verbo auxiliar) y el segundo aparece en forma no personal (infinitivo, gerundio o participio).

z El verbo auxiliar pierde parte de su significado

z Entre el verbo auxiliar y el conjugado puede aparecer una preposición (Voy a comer), una conjunción (Tengo que limpiar) o pueden unirse también sin nexo (Estoy estudiando).

No toda unión de dos verbos se considera perífrasis. Tienen que darse otras condiciones:

z Los dos verbos pueden cambiarse por uno solo: Esta tarde voy a comer (=comeré) con mis amigos.

z Ambos verbos deben tener siempre el mismo sujeto. Si dos verbos no forman perífrasis, pueden llevar distintos sujetos: Quiero estudiar una ingeniería (no forman perífrasis porque se puede decir Yo quiero que tú estudies una ingeniería); Voy a estudiar una ingeniería (aquí forman perífrasis porque no se puede decir *Yo voy a que tú estudies…).

ASPECTUALES

OBLIGATIVAS

DE PROBABILIDAD O POSIBILIDAD

INGRESIVAS

REITERATIVAS

TERMINATIVAS

Haber que + infinitivo Haber de + infinitivo Tener que + infinitivo Deber + infinitivo

Venir a + infinitivo Poder + infinitivo Deber de + infinitivo

Empezar a + infinitivo Ponerse a + infinitivo Romper a + infinitivo Echar a + infinitivo

Soler + infinitivo Volver a + infinitivo

Acabar de + infinitivo Dejar de + infinitivo

PERÍFRASIS DE PARTICIPIO

Expresan mandato.

Hay que ser educado. Has de repetir el examen. Tienes que venir. Debes estudiar.

Expresan posibilidad.

Indican que la acción se está iniciando.

Indican que la acción se repite.

La reunión vino a durar una hora. La maestra pudo llegar a tiempo. Luisa debe de estar al llegar.

Empezó a reír a carcajadas. Se puso a gritar al verme. Rompió a llorar cuando se enteró. Echó a correr.

Suelo hacer deporte. Volví a visitar a mi tía.

Indican acción acabada. Acabé de cenar muy tarde. Dejé de tener miedo a la oscuridad.

Llevar + participio

Dejar + participio

Tener + participio

Quedar + participio

Estar + participio

Indican que la acción se da por concluida (aspecto terminativo).

Lleva horneadas tres tartas. Dejó aparcado el coche. Ya tengo acabado el trabajo. Quedó dicho todo lo importante. Está decidido.

PERÍFRASIS DE GERUNDIO

Estar + gerundio

Ir + gerundio

Venir + gerundio

Andar + gerundio

Seguir + gerundio

Indican una acción que está en pleno desarrollo (aspecto durativo).

Está estudiando mucho. Voy preparando la cena. Vengo siguiendo tu trabajo. Anda intentándolo. Sigue esforzándote.

7 En los siguientes verbos, indica cuál es la raíz, vocal temática, persona, número, tiempo y modo: vuelvo, consumía, he subido, caminaste, regresarán, habréis leído, hayas encontrado, hubieras visto, habríais entendido, consiguiera, hubo visitado, habíamos decidido, oyese. Construye una oración con cada verbo.

8 Conjuga la 2.ª persona singular del pretérito perfecto de subjuntivo del verbo descubrir; 3.ª persona singular del pretérito perfecto simple de indicativo del verbo conducir; 1.ª persona plural del presente de subjuntivo de los verbos ir y oír; 2.ª persona plural del futuro compuesto de indicativo del verbo entender; y 3.ª persona plural del pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo del verbo llegar

9 Señala las perífrasis que aparecen en las siguientes oraciones y di de qué tipo son.

a) Estuve estudiando toda la tarde porque quiero sacar buena nota.

b) Has de decirle a tu tutora que deseo hablar con ella.

c) ¿Puedes venir esta tarde a verme o tienes que estudiar?

d) Te tengo dicho que me avises con tiempo.

e) Suelo prepararme yo mi comida porque me encanta cocinar.

f) Cuando acabe de trabajar te vuelvo a llamar.

g) Si lo veo venir con esa pinta, me echo a correr sin pensarlo.

h) Te tengo dicho que apagues el móvil en clase.

10 Escribe dos oraciones con cada uno de los tipos de perífrasis que has estudiado.

A Completa las siguientes frases:

a) Esta tarde tengo entrenamiento; sin embargo…

b) Mis películas favoritas son las de ciencia-ficción. Con todo…

c) Entendí muy bien lo que me quiso decir; aun así…

d) Este pantalón te queda muy estrecho. En cambio…

B Completa las siguientes frases. En este caso, debes escoger tú el conector de oposición que prefieras. No te repitas:

a) Me ha gustado mucho el regalo…

b) Me encantaría acompañarte mañana…

c) El último libro que me he leído me ha encantado…

d) Tengo mucho sueño…

Los conectores de contraargumentación se emplean para oponer o contrastar ideas: de otro modo, sin embargo, en contraste con esto, ahora bien, lejos de, con todo, no obstante, por el contrario, aunque…

Estos conectores encabezan una oración o un párrafo en el que se expresa una idea opuesta (total o parcialmente) con la anterior:

– Todo lo que has dicho está muy bien; sin embargo, no has tenido en cuenta otras posibilidades.

– Me gusta mucho cómo lo habéis planteado. Con todo, he de proponeros algunos cambios.

– La primera parte del partido resultó sosa y aburrida, ya que los jugadores no se entregaron por completo. Ahora bien, la fortuna sonrió a los locales que, pese a su mal juego, marcaron un gol a escasos minutos del final.

Aplica lo aprendido: EMPLEA LOS CONECTORES

Debes emplear, al menos, tres conectores de contraargumentación. Para ello, lo ideal es que escribas sobre un tema polémico, para exponer ideas con las que no estás de acuerdo y rebatirlas a continuación.

Puedes inspirarte en este modelo:

Las nuevas tecnologías son imprescindibles en la actualidad. Internet es una fuente inagotable de información. Sin embargo, no debemos fiarnos a ciegas de lo que encontramos en la web, porque también hay falsedades. Con todo, siempre que hagamos un uso razonable y contrastemos estas informaciones, podemos usar Internet como fuente para nuestras investigaciones. En definitiva, aunque no todo en Internet vale, sí es una herramienta muy útil: es cuestión de saber cómo manejarla.

Desde su origen en la antigua Grecia, el género teatral se ha clasificado siguiendo una serie de rasgos formales muy definidos. En esta unidad y en la siguiente conoceremos los principales subgéneros teatrales.

La tragedia es una obra teatral en la que hallamos personajes ilustres o de elevada condición social (reyes, príncipes, héroes), dominados por grandes pasiones y cuyos actos terminan en un final terrible: la muerte o la desgracia de sus protagonistas.

Las tragedias producen en el espectador, al identificarse con los personajes y sus conflictos, sensaciones de asombro, espanto y compasión. El lenguaje de la tragedia es siempre elevado y solemne, como le corresponde al rango social de sus protagonistas.

La tragedia comienza en Grecia, en los siglos VI y V a. C. con autores como Sófocles, Eurípides o Esquilo. En el siglo XVII el dramaturgo inglés William Shakespeare escribió grandes tragedias. En España, ya en el siglo XX, Federico García Lorca también cultivó este género teatral.

El drama es un subgénero teatral en el que hallamos un conflicto entre los personajes que se resuelve a través del diálogo. Aunque predominan las situaciones tensas, el final puede ser feliz o desgraciado. Dependiendo de su contenido podemos distinguir entre dramas históricos, filosóficos, políticos, etc.

La tragicomedia es una obra que se sirve tanto de elementos propios de la tragedia como de la comedia. En ella se emplean distintos lenguajes y encontramos personajes pertenecientes a todas las clases sociales.

El auto sacramental es una pieza teatral de carácter religioso basada en episodios bíblicos, misterios de la fe o conflictos de carácter moral o teológico. En sus orígenes, se escenificaba en lugares religiosos (iglesias y catedrales).

En este auto sacramental de Calderón de la Barca la vida es como un gran teatro en el que Dios ha repartido los papeles. El autor de teatro es Dios y los actores (rey, labrador, rico, niño) tienen asignados papeles que representan conceptos abstractos: la hermosura, la discreción, etc.

Representación del auto sacramental La cena del rey Baltasar, de Pedro Calderón de la Barca.

A Explica cuáles son las partes de un teatro actual.

B Imagina que has decidido ir al teatro con tu familia. ¿En qué partes del teatro podríais ubicaros?

Si tienes la oportunidad de presenciar una obra dramática en un auténtico teatro podrás comprobar cómo se estructura en diferentes partes. Te indicamos cuáles son:

Aplica lo aprendido: ELIGE TU OBRA FAVORITA

Infórmate sobre la oferta teatral de tu localidad o de otra a la que puedas acudir. Para ello puedes consultar la prensa cultural o los propios teatros a través de sus páginas web.

1. Recopila las obras ofertadas e investiga sus argumentos.

2. Distingue si hay alguna tragedia y explica por qué lo es.

3. Selecciona la que más te guste y explica por qué irías a verla.

La puntuación está al servicio de la claridad expositiva y de la comprensión de los textos. Mediante los signos de puntuación, se pretende reproducir por escrito las pausas y entonaciones que en el lenguaje hablado sirven para ofrecer diversos sentidos a lo que comunicamos. El empleo correcto de los signos de puntuación hace que se elimine la ambigüedad en los mensajes.

Sirve para indicar una pausa al final de un enunciado completo.

Según su naturaleza, podemos distinguir tres tipos:

• Punto y seguido. Se coloca al final de una frase dentro de un mismo párrafo: Me encontré con tu primo. Me pareció una persona muy elegante.

• Punto y aparte. Sirve para separar párrafos.

• Punto final . Se utiliza para cerrar un texto.

Los dos amigos corrieron uno junto al otro y se abrazaron como hermanos Molly se alegraba tanto de ver a Rocky que durante un segundo se olvidó de todas sus preocupaciones era como haber recuperado un pedazo de sí misma luego se separaron y se miraron incrédulos cada uno había pensado que tal vez no volviera nunca a ver al otro se quedaron ahí de pie mirándose con una sonrisa de oreja a oreja entonces Molly dijo vamos sube a mi habitación y aléjate de toda esa gente pulsando el botón del ascensor susurró no sabes cuánto me alegro de verte de verdad Rocky no lo sabes bien

Lo mismo te digo contestó Rocky oh Rocky de verdad tengo tantas cosas que contarte cómo me has encontrado cómo sabías que me alojaba en este hotel te he visto en la televisión esta mañana cuando le estabas diciendo al mundo entero que Pétula se había perdido explicó Rocky y entonces me dijiste hola fue surrealista no podía creerme que estuvieras en Nueva York estaba desayunando tomándome un vaso de leche y casi me ahogo al verte en la tele he escupido toda la leche encima de la mesa me he llevado una sorpresa tan tan grande

El punto también puede emplearse detrás de abreviaturas (Ilmo., Sr.). Combinado con comillas o paréntesis, el punto siempre irá detrás del signo de cierre. No llevan puntos finales los títulos, los capítulos, los epígrafes…

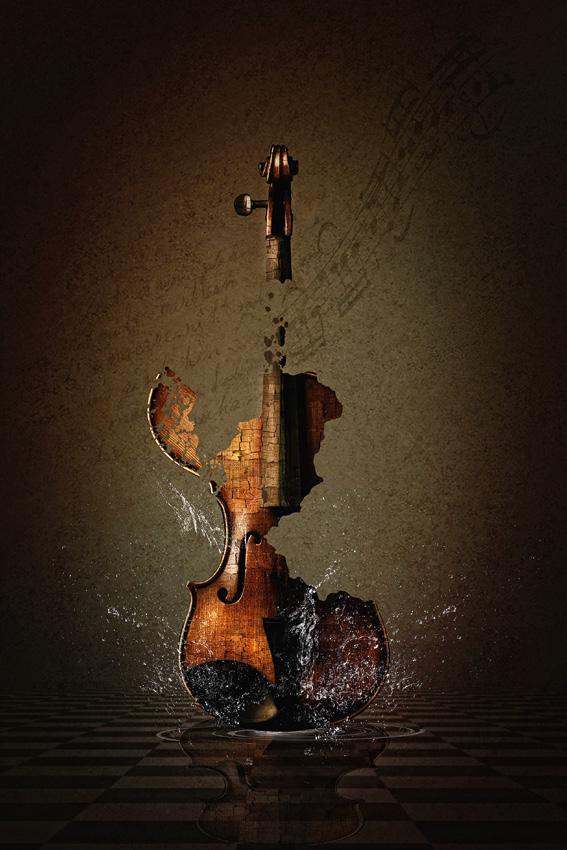

Las palabras que pertenecen al mismo campo semántico se relacionan entre sí porque se refieren a elementos de la misma realidad. Por ejemplo: violín, piano, guitarra, flauta, trompeta, timbal son palabras del campo semántico de los instrumentos musicales.

El campo semántico está formado por palabras de la misma categoría gramatical (sustantivos, en el ejemplo anterior) y sus significados comparten un rasgo común.

Cada palabra que pertenece al mismo campo semántico tiene un hiperónimo común.

El hiperónimo (árbol) es aquella palabra cuyo significado engloba al de otras, que son sus hipónimos (manzano, encina, roble…).

Algo mucho más amplio que el campo semántico es el campo asociativo, formado por todas las palabras que, de alguna manera, se relacionan. Así, el campo asociativo del verano está formado por palabras como vacaciones, playa, nadar, leer, feliz...

La familia léxica está formada por palabras que comparten la misma raíz: flauta, flautista, aflautado. La relación entre las palabras de una familia léxica es formal o gramatical; en un campo semántico las palabras se relacionan por su significado.

1 Localiza en este poema todos los sustantivos del campo semántico de los árboles.

Árboles abolidos

Árboles abolidos, volveréis a brillar al sol. Olmos sonoros, altos álamos, lentas encinas, olivo en paz, árboles de una patria árida y triste,

2 Escribe palabras que pertenezcan al campo semántico de la música.

3 Agrupa las siguientes palabras de acuerdo con el campo semántico al que pertenezcan. Nombra a cada uno de los campos: masía, baronesa, pazo, hierbabuena, resta, condesa, menta, albahaca, dividir, duquesa, caserío, barraca, cortijo, multiplicar, romero, sumar, orégano.

4 ¿Cuál es el hiperónimo de los siguientes grupos de palabras?

a) Hormiga, mosca, abeja, mosquito.

b) Sartén, cacerola, perol, olla.

c) Pulsera, anillo, pendientes, collar.

5 Busca el significado de la palabra marimba . ¿Se puede incluir en alguno de los campos semánticos mencionados en este apartado?

6 ¿Qué rasgos de significado permiten diferenciar las palabras de los distintos campos semánticos del ejercicio 3?

1 Has escuchado un fragmento de un texto literario. ¿Sabrías decir a qué género pertenece?

2 ¿Has podido distinguir la voz de los personajes de las explicaciones? ¿Sabes cómo se llaman esas explicaciones?

3 ¿Crees que la historia se desarrollará hacia un final feliz o hacia un final triste? ¿Podría ser una tragedia?

4 Resume oralmente la conversación que han mantenido hijo (el novio) y madre.

El guion es un esquema en el que se recogen los puntos esenciales que se van a desarrollar en una exposición.

En el caso de la exposición oral, el guion es un instrumento especialmente valioso, pues nos permite seguir un orden fijado de antemano en la presentación de las ideas. Ayuda a fijar y no olvidar cualquier cuestión importante y solventa el hecho de que podamos quedarnos con la mente en blanco.

Un buen guion ha de incluir las ideas principales de la exposición, expresadas de forma concisa, y ha de ofrecer una estructura clara, en la que esas ideas aparezcan bien organizadas y jerarquizadas.

Fray lorenzo — ¿Quién es?

Baltasar .— Romeo.

Fray lorenzo — ¿Cuánto lleva ahí?

Baltasar .— Media hora larga.

Fray lorenzo — Ven al panteón.

Baltasar .— Señor, no me atrevo. Mi amo cree que ya me he ido y me amenazó terriblemente con matarme si me quedaba a observar sus intenciones.

Fray lorenzo — Entonces quédate; iré solo. Tengo miedo. Ah, temo que haya ocurrido una desgracia.

Baltasar .— Mientras dormía al pie del tejo, soñé que mi amo luchaba con un hombre y que le mataba. (Sale.)

Fray lorenzo — ¡Romeo! (Se agacha y mira la sangre y las armas.) ¡Ay de mí! ¿De quién es la sangre que mancha las piedras de la entrada del sepulcro? ¿Qué hacen estas armas sangrientas y sin dueño junto a este sitio de paz? ¡Romeo! ¡Qué pálido! ¿Quién más? ¡Cómo! ¿París? ¿Y empapado de sangre? ¡Ah, qué hora fatal ha causado esta triste desgracia! (Se despierta J ulieta .) La dama se mueve.

J ulieta — Ah, padre consolador, ¿dónde está Romeo?

Fray lorenzo.— Oigo ruido, Julieta. Sal de ese nido de muerte, infección y sueño forzado. Un poder superior a nosotros ha impedido nuestro intento. Vamos, sal. Tu esposo yace muerto en tu regazo, y también ha muerto Paris. Ven, te confiaré a una comunidad de religiosas. Ahora no hablemos: viene la guardia. Vamos, Julieta; no me atrevo a seguir aquí. (Sale.)

J ulieta — Marchaos, pues yo no pienso irme. ¿Qué es esto? ¿Un frasco en la mano de mi amado? El veneno ha sido su fin prematuro. ¡Ah, egoísta! ¿Te lo bebes todo sin dejarme una gota que me ayude a seguirte?

Te besaré: tal vez quede en tus labios algo de veneno, para que pueda morir con ese tónico. Tus labios están calientes.

g uardia — (Dentro.) ¿Por dónde, muchacho? Guíame.

J ulieta .— ¿Qué? ¿Ruido? Seré rápida. Puñal afortunado, voy a envainarte. Oxídate en mí y deja que muera. (Se apuñala y cae.)

1 Explica las características fundamentales de la tragedia como subgénero teatral.

2 Indica la diferencia entre tragedia y drama.

3 Explica a qué subgénero teatral pertenece este fragmento. Justifica tu respuesta.

4 Además de la raíz, ¿qué otros elementos forman parte del verbo? Pon ejemplos con formas verbales extraídas del texto.

5 ¿Cuáles son las formas no personales del verbo? ¿Encuentras alguna en el texto?

1 ¿Qué es un debate? ¿Y una mesa redonda?

Un debate es un diálogo que contiene una serie de intervenciones planificadas en las que los participantes defienden opiniones contrapuestas en torno a un tema o asunto determinado.

Es una mesa redonda, a diferencia de un debate, las posturas de los participantes no tienen por qué estar enfrentadas. Suelen ser especialistas del asunto que se va a tratar y van haciendo diferentes intervenciones entre ellos exponiendo sus ideas.

2 ¿Qué es una entrevista? ¿Y una rueda de prensa?

La entrevista consiste en un conjunto de preguntas y respuestas entre el entrevistador y el personaje entrevistado, un personaje que tiene un interés público (artista, político, experto en algún asunto, etc.).

En una rueda de prensa un personaje, también de interés público, va respondiendo a las preguntas que le hacen los periodistas sobre una cuestión de actualidad.

3 ¿Qué es un sintagma verbal? ¿Cuál es su estructura?

Un sintagma verbal es un conjunto de palabras que tiene como núcleo un verbo y funciona como predicado de la oración. Se compone de un núcleo (verbo o perífrasis verbal) y sus posibles complementos.

4 ¿Qué es un verbo?

El verbo es una palabra que indica acciones, procesos o estados. Estas ideas que expresan los verbos se refieren siempre a un nombre o pronombre (sujeto de la oración).

5 ¿Qué es una perífrasis verbal?

Una perífrasis verbal es un conjunto de dos verbos que funcionan como único núcleo de un predicado. Toda perífrasis está formada por un verbo auxiliar conjugado (que pierde parcialmente su significado) y un verbo principal en forma no personal (infinitivo, gerundio, participio). Entre ambos puede haber un nexo (preposición o conjunción): puedo decir, tengo que volver, está estudiando…

6 ¿Qué tipos de perífrasis existen?

Las perífrasis pueden ser de gerundio, de participio y de infinitivo. Estas últimas se clasifican en modales (indican mandato o posibilidad) y aspectuales (indican en qué momento se halla la acción verbal o qué grado ha alcanzado en su realización).

7 Define el concepto teatral de tragedia.

La tragedia es una obra teatral en la que hallamos personajes ilustres o de elevada condición social (reyes, príncipes, héroes), dominados por grandes pasiones y cuyos actos terminan en un final terrible: la muerte o la desgracia de sus protagonistas. Las tragedias producen en el espec -

tador, al identificarse con los personajes y sus conflictos, sensaciones de asombro, espanto y compasión. El lenguaje de la tragedia es siempre elevado y solemne.

8 Define los conceptos teatrales de drama y melodrama. El drama es un subgénero teatral en el que hallamos un conflicto entre los personajes que se resuelve a través del diálogo. Aunque predominan las situaciones tensas, el final puede ser feliz o desgraciado. Dependiendo de su contenido podemos distinguir entre dramas históricos, filosóficos, políticos, etc.

El melodrama es una obra teatral en la que se exageran los aspectos sentimentales y patéticos.

9 Explica qué es un campo semántico.

El campo semántico está formado por palabras de la misma categoría gramatical y sus significados comparten un rasgo semántico común.

10 ¿Qué es un hiperónimo y un hipónimo?

El hiperónimo ( árbol ) es aquella palabra cuyo significado engloba al de otras, que son sus hipónimos ( manzano, encina, roble… ).

1

Vamos a organizar un debate en clase. Para ello seguiremos los siguientes pasos:

2

Selección del tema. Planearemos diversas propuestas y elegiremos una de ellas.

Elección del moderador entre quienes se presenten para ello. Debe actuar de modo tolerante y debe prepararse bien el tema, buscando información. Además de establecer los turnos de palabra, deberá presentar el tema antes de empezar el debate. Por otra parte, debe evitar desviaciones del tema principal y tratar de conducir de la mejor manera las intervenciones. Si un participante se extiende en exceso, deberá pedirle que acabe su turno. También evitará que hablen varias personas al mismo tiempo para asegurar que la comunicación no se interrumpa.

3

Preparación del debate. Toda la clase debe buscar información y documentarse bien. Es conveniente también elaborar un guion con las ideas (argumentos) que queramos plantear en nuestros turnos de palabra para exponerlas adecuadamente.

5

Tras el debate, podrá realizarse por escrito una valoración del mismo donde se indique qué grupo ha convencido más y por qué, qué argumentos han sido más sólidos o qué argumentos se han expresado mejor, etc.

4

Todos deberán escuchar activamente a los demás y, partiendo del respeto a las opiniones ajenas, argumentar (o contraargumentar) para defender sus propios puntos de vista.

1. Elabora una breve biografía de Edmond Rostand, autor de Cyrano

2. ¿Quién fue Cyrano? Busca información sobre él.

3. ¿En qué época fue escrita la obra? Y ¿en qué época está ambientada?

ACTO I

ACTO II

ACTO III

ACTO IV

Actividades de lectura

4. ¿Dónde y en qué año se desarrolla la acción?

5. Resume en cinco o diez líneas la idea o el hecho más importante del acto I.

Actividades de lectura

6. Cuando Cyrano se cita con Roxana en la pastelería, ¿qué quiere decirle? Y ella, ¿por qué ha ido hasta allí? ¿Qué le confiesa a Cyrano?

7. Resume en cinco o diez líneas la idea o el hecho más importante del acto II.

Actividades de lectura

8. ¿En qué espacio empieza este tercer acto?

9. ¿Cuántos pretendientes tiene en total Roxana? ¿Quiénes son? ¿Conoce Roxana la identidad de todos ellos?

10. Resume en cinco o diez líneas la idea o el hecho más importante del acto III.

Actividades de lectura

ACTO V

11. ¿Cómo termina el acto IV?

12. Resume en cinco o diez líneas la idea o el hecho más importante del acto IV.

Actividades de lectura

13. Cyrano termina diciendo: «¡Me ha salido todo mal, incluso la muerte!». ¿Qué significado tienen estas palabras?

14. Resume en cinco o diez líneas la idea o el hecho más importante del acto V.

15. ¿Cuál es el tema principal de la obra? ¿Crees que hay otros temas secundarios? En caso afirmativo, di cuáles.

16. Indica cuáles son los tres personajes principales y cómo evolucionan a lo largo de la obra.

17. Busca la versión cinematográfica de esta obra. ¿Te parece que la película es fiel al texto?

No entiendes realmente algo a menos que seas capaz de explicárselo a tu abuela.

Albert EinsteinLectura inicial Explíquese, Ned

Tipología textual Claves teóricas

1. El texto expositivo-explicativo (I)

1.1. Definición de texto expositivo-explicativo Situaciones de aprendizaje

Empleamos textos expositivos-explicativos Aplica lo aprendido: Selecciona y comenta un texto expositivo

Lengua

Claves teóricas

2. El adverbio y los elementos de relación

2.1. Forma del adverbio

2.2. Las locuciones adverbiales

2.3. Significación de adverbios y locuciones adverbiales

3. Elementos de relación: la preposición y la conjunción

3.1. Las preposiciones

3.2. Las conjunciones Situaciones de aprendizaje Los conectores de reformulación

Aplica lo aprendido: Emplea los conectores de reformulación

Literatura

Claves teóricas

4. Subgéneros teatrales (II)

4.1. La comedia

4.2. La farsa

4.3. El entremés

4.4. El sainete Situaciones de aprendizaje Hacer comedia

Aplica lo aprendido: E scribe tu comedia

Ortografía: La coma

Léxico: Los préstamos y los extranjerismos

Comprensión y expresión oral

Y el hombre creó las nubes Técnicas académicas Índices

Repasa la unidad «Todo lo contrario»

La unidad en 10 preguntas

Situación final de aprendizaje

La exposición oral

A B C

¿Estás de acuerdo con la cita de Einstein? ¿Por qué?

¿En qué situación has necesitado explicar algo?

¿Cómo explicarías en qué consiste tu afición favorita?

En esos instantes, choqué contra un cuerpo duro y me agarré a él. Después, sentí cómo me rescataban y transportaban a la superficie; y me desmayé. Pero lo cierto es que rápidamente recobré el conocimiento gracias a unas vigorosas fricciones que recorrieron mi cuerpo. Entreabrí los ojos…

—¡Conseil! —murmuré.

—¿Ha llamado el señor? —me respondió.

En ese momento, gracias a los últimos resplandores de la luna, que descendía hacia el horizonte, distinguí un rostro que no era el de mi criado y que reconocí inmediatamente.

—¡Ned! —exclamé.

—El mismo, señor. ¡Corriendo tras la recompensa! —contestó el canadiense.

¿Le ha arrojado al mar el choque de la fragata?

—Sí, señor profesor, pero salí mejor parado que ustedes y casi de inmediato pude poner pie sobre un islote flotante.

—¿Un islote?

—O, para ser más exactos, sobre nuestro narval gigantesco.

—Explíquese, Ned.

—Pues que enseguida comprendí por qué mi arpón no había podido atravesarlo y se había embotado en su piel.

—¿Por qué, Ned?, ¿por qué?

—Pues porque esta bestia, señor profesor, está hecha de planchas de acero.

Me levanté rápidamente sobre aquel objeto semisumergido que nos sostenía. Lo tanteé con el pie. Se trataba, evidente-

ser lo normal en un animal. Aquel cuerpo duro podía ser una concha.

¡Pues no! El lomo negruzco que nos soportaba era liso, pulido y sin escamas. Al golpearlo, producía un sonido metálico y, por increíble que fuese, estaba formado de planchas perfectamente ajustadas entre sí. ¡No había duda! Estábamos tendidos encima de una especie de barco submarino que, en la medida en que yo podía juzgar, tenía forma de un enorme pez de acero. Ned Land expuso su opinión, y Conseil y yo no pudimos menos que estar de acuerdo.

—Pero entonces —dije yo—, este ingenio tiene que llevar en su interior un mecanismo que lo haga moverse y personal para gobernarlo.

—Por supuesto —respondió el arponero—, pero hace tres horas que estoy instalado aquí y no ha dado señales de vida.

—¿No se ha movido?

—No, señor Aronnax. Se deja balancear por las olas, pero sin moverse.

—No obstante —repliqué—, sabemos que se mueve a gran velocidad y para eso hace falta una máquina, y para dirigir la máquina se necesitan personas. Así pues, estamos salvados.

—¡Qué sé yo! —dijo Ned con preocupación. Entonces, se oyó como un borboteo por detrás del extraño artefacto y empezó a moverse. Casi no nos dio tiempo de agarrarnos a la parte superior, que sobresalía del agua unos ochenta centímetros. Afortunadamente, su velocidad no era excesiva.

—Mientras navegue horizontalmente —murmuró Ned Land—, no tengo nada que decir. Pero, como se le ocurra sumergirse, no apuesto dos dólares por mi pellejo… ¡Eh, por mil diablos! —exclamó, golpeando con el pie la plancha—. ¡Abrid de una vez, deshumanizados navegantes!

Era difícil hacerse oír en medio del ensordecedor ruido de la hélice. Por fortuna, cesó el movimiento de inmersión y, de repente, comenzamos a oír en el interior de la nave un estrépito de cerrojos y pestillos violentamente descorridos, se alzó una plancha y apareció un hombre, que lanzó un grito y desapareció.

Pocos minutos después, se presentaron ocho robustos hombres enmascarados, que nos arrastraron al interior de su formidable máquina.

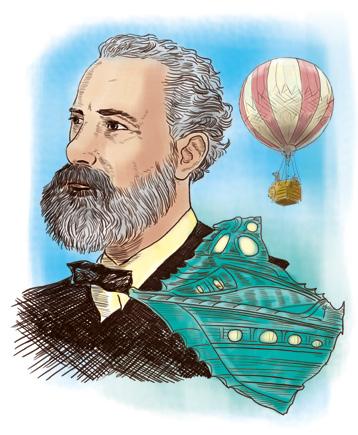

En este fragmento de la novela Veinte mil leguas de viaje submarino , de Julio Verne, aparecen los siguientes personajes: el profesor Aronnax, su criado Conseil y el arponero Ned Land. Todos ellos formaban parte de una misión oficial estadounidense destinada a investigar la presencia de un monstruo marino; cuando creen haberlo descubierto, lo atacan, pero con la única intención de acercarse a él; de esta manera «aterrizan» en el sorprendente ingenio con forma de pez de acero.

1 Al profesor Aronnax lo acompañan su trabajador y eficiente criado Conseil y el arponero Ned Land. Averigua qué significa en francés conseil , y qué significa en inglés land . ¿Por qué crees que se llaman así?

2 ¿Quién cuenta la historia?

3 ¿Cómo reacciona Aronnax al despertar?

4 ¿Por qué a Ned Land no le importa que el artefacto navegue horizontalmente?

Expresi ó n oral

5 Prepara y realiza una breve exposición oral sobre una o varias novelas de Julio Verne, incluida Veinte mil leguas de viaje submarino

6 Investiga y redacta una breve biografía sobre Julio Verne.

7 Busca el significado de la palabra narval

8 Busca en la lectura dos sinónimos de artefacto

9 Busca palabras del campo semántico de la navegación.

10 El capitán Nemo es el protagonista de esta novela. Investiga qué significa la palabra nemo en latín.

Los textos expositivos suelen dividirse en dos categorías:

• Continuos: definiciones, descripciones literarias y técnicas, resúmenes, noticias, crónicas…

• Discontinuos: formularios, avisos, anuncios, hojas informativas, mapas, vales, cupones, listas, cuestionarios, encuestas, prospectos…

Los textos expositivo-explicativos presentan de forma clara y objetiva una información que puede ser de muy diverso tipo (naturaleza de un objeto, características, funcionamiento; sentido de una palabra, texto o doctrina…). Son expositivos, por ejemplo, los libros de texto, los recetarios de cocina, las enciclopedias, los reportajes periodísticos o los exámenes.

Las ideas se exponen de forma clara y lógica, evitando en lo posible las ambigüedades. Es muy conveniente enlazar los datos de tal modo que las causas y las consecuencias de lo dicho queden evidentes. Se trata de que nuestro interlocutor entienda perfectamente lo que se le quiere decir.

El léxico elegido ha de ser simple y sencillo (a excepción de ciertas exposiciones técnicas).

Las definiciones, ejemplificaciones, comparaciones, etc., son de gran ayuda.

En los textos explicativos se tiende a usar oraciones simples que no dificulten la comprensión.

Cada párrafo contendrá una sola idea fundamental.

Si nos dirigimos a un público amplio, evitaremos usar términos técnicos y trataremos de emplear un nivel divulgativo

La estructura de los textos expositivos debe ser muy clara Se suele comenzar con una definición del objeto o con los datos necesarios para situar los hechos (estructura analizante o deductiva, es decir, de lo general a lo particular). También es posible empezar por los datos particulares para terminar con una idea o dato fundamental, o bien, con la definición de lo expuesto (estructura sintetizante o inductiva, es decir, de lo particular a lo general). Se puede incluir una conclusión.

Siempre que sea posible, se aprovecharán los recursos gráficos (esquemas, mapas conceptuales, tablas…) y las ilustraciones

Hay que utilizar recursos como los paréntesis explicativos, las aclaraciones y, por supuesto, una correcta puntuación y procedimientos tipográficos (en el texto oral, se sustituyen por la entonación y el ritmo).

Se deben emplear cuantos epígrafes sean necesarios para exponer las ideas con precisión.

Si el público es especializado, entonces sí estaremos en condiciones de manejar tecnicismos

1 Observa y explica las características de los textos expositivos que siguen:

El Instituto Nacional de Meteorología prevé para mañana temperaturas sin cambios en la provincia de Granada, con heladas nocturnas débiles a moderadas en puntos del interior, que oscilarán entre los -4° C y los 16° C en la capital. Los cielos estarán poco nubosos o despejados, según el parte meteorológico, que anuncia posibles bancos de niebla matinales dispersos en zonas del interior. Los vientos soplarán de componente Este, flojos a moderados en el interior y moderados en el litoral.

http://www.infoagro.com/noticias

Porra crúa o antequerana: sopa fría perteneciente a la familia de los gazpachos. Sopas frescas andaluzas de las que se puede decir que hay tantas variedades como personas que las preparan. Sus ingredientes fundamentales son la miga de pan (consistente y asentada), el aceite de oliva virgen, el ajo, el tomate (bien maduro), el vinagre, el huevo duro, los taquitos de jamón (o el atún) …

http://www.acocinar.com/porra.html (adaptación)

a) Indica cuál es el tema fundamental en cada uno de estos textos expositivos.

b) ¿En cuál de los textos se comienza con una definición de lo que se va a tratar?

c) ¿Con qué información comienza el texto «Parte meteorológico»? ¿Es una información fundamental?

d) Indica en cuál de los textos abunda más el lenguaje técnico.

e) ¿Crees que estos textos se dirigen a un público experto en las materias que se tratan o a un público general? ¿Se puede decir, entonces, que tienen un carácter divulgativo?

f) Señala en los textos las aclaraciones o paréntesis explicativos.

Sin duda, estos textos son de vital importancia en el ámbito académico, ya que la exposición es la modalidad a la que recurrimos en exámenes, notas de clase, informes o trabajos.

Recordemos que el propósito central de estos textos es informar, describir o explicar algo de manera lógica, clara y ordenada. Por eso, la principal característica de estos textos es la objetividad.

Suelen organizarse atendiendo al siguiente orden: presentación del tema, desarrollo y conclusión. En ellos son frecuentes las descripciones técnicas, los ejemplos y los resúmenes, así como definiciones, clasificaciones, análisis o síntesis

A continuación te ofrecemos diez sugerencias para comprender cualquier texto expositivo que además te podrán ayudar a estudiarlos:

1 Leer globalmente el texto.

2 Leer cada párrafo, poner títulos.

3 Repasar los títulos.

4 Detectar la organización interna del texto.

5 Localizar los componentes de la organización.

6 Construir un esquema.

7 Construir el significado, resumir.

8 Hacerse preguntas sobre el texto.

9 Subrayar los datos más importantes.

10 Detectar la idea principal y secundaria de cada párrafo.

Aplica

A ¿Qué estructura presenta el texto?

cuestiones

1. Elige un reportaje en algún periódico o revista (en su versión papel o digital).

También puedes seleccionar algunas páginas de tus libros de texto de la materia que prefieras para responder a las siguientes preguntas.

B ¿Cómo se organizan las ideas?

C Al margen del propio texto, ¿qué otros elementos facilitan su comprensión?

D ¿Qué tipo de vocabulario se emplea? ¿Es técnico o divulgativo? Justifícalo.

E ¿Las oraciones son fácilmente comprensibles?

Valentía

Bueno, pues cuando aquella noche fui a la habitación de mi padre no me sentía muy bien. Tampoco le conté lo que había ocurrido. Sencillamente, hablamos. Al rato le pregunté:

—¿Tú crees que los libros están hechos para que los lean los cobardes?

—¿Qué te hace pensar eso?

—Bueno, quiero decir…, quiero decir que tal vez solo te metas en el mundo de las novelas cuando no eres lo suficientemente fuerte como para sobrevivir en el mundo real.

—Pero puede que en el fondo haya que ser más fuerte para admitir que te gusta la poesía de Lorca que para echarle a tus amigos una de esas carreras de a-verquién-la-tiene-más-grande.

Los dos nos reímos. A veces mi padre decía cosas de ese estilo, cuando quería estar seguro de que entendieses lo que quería decirte. Volvimos a ponernos serios.

Benjamín Prado Dónde crees que vas y quién te crees que eres, Anaya

Existen determinadas palabras que sirven para afirmar (sí ) o negar (no) y para expresar lugar (ahí ), tiempo (después), modo (así ), cantidad (muy) o duda (quizá).

Todas estas palabras son adverbios y presentan un rasgo común: son invariables en cuanto a su forma, es decir, no tienen ni género (masculino o femenino) ni número (singular o plural).

Los adverbios son, pues, palabras invariables cuya función consiste en complementar la significación de un verbo, de un adjetivo, de otro adverbio o de una oración. Según esto, el adverbio puede acompañar a un verbo (Vive aquí ), a un adjetivo (Es bastante competente en su trabajo), a otro adverbio (Conduce extremadamente bien) o a una oración (Quizá vuelva a Ronda este verano).

Con respecto a la forma y al uso del adverbio, hay que tener en cuenta:

z En algunos casos, los adverbios admiten morfema de grado (como los adjetivos): cerquísima, lejísimos

z Existe una clase especial de adverbios constituida por aquellos acabados en -mente, que derivan de adjetivos: fácilmente, previamente

Si estos adverbios van agrupados, solo lleva el elemento -mente el segundo de ellos: simple y llanamente

Los adverbios acabados en -mente llevan tilde solo si la llevaba el adjetivo del que proviene. Así, precisamente no lleva acento, porque precisa tampoco se acentúa; sí, en cambio, hábilmente (hábil ).

z El adverbio muy se emplea para formar superlativos, pero no puede usarse con adjetivos que ya lo sean, es decir, que acaben en -ísimo: no se dice *muy altísimo, sino muy alto

z Como hemos dicho, los adverbios acabados en -mente proceden de adjetivos, no de otros adverbios. Por ello, mal no admite esta terminación, pues es un adverbio.

z El adverbio mismamente es coloquial y, por tanto, no es aconsejable su empleo.

z Tampoco es correcto el uso de la forma vulgar *alante; en su lugar, debemos emplear adelante

z Los adverbios no pueden ir acompañados de un determinante posesivo. Así, no se dice *delante mía, *detrás suya, *cerca nuestra, sino delante de mí, detrás de ella, cerca de nosotros

Las locuciones adverbiales son conjuntos de palabras (formados por preposiciones unidas a adjetivos, adverbios o sustantivos) que desempeñan las mismas funciones que un adverbio: en ocasiones, de mala manera

Los adverbios y las locuciones adverbiales suelen clasificarse teniendo en cuenta sus significados:

LUGAR aquí, ahí, allí, lejos, delante, detrás, alrededor, enfrente…

TIEMPO ayer, hoy, mañana, pronto, tarde, antes, ahora, nunca, después, luego, aún, todavía, siempre, a veces…

MODO bien, mal, como, por fuerza, a ciencia cierta, al pie de la letra… Y muchos acabados en -mente: buenamente, tristemente, humanamente…

CANTIDAD muy, poco, tanto, mucho, apenas, casi, más…

AFIRMACIÓN sí, cierto, ciertamente, verdaderamente…

NEGACIÓN no, nunca, jamás, tampoco…

DUDA quizá, probablemente, posiblemente, acaso, tal vez…

RELATIVOS donde, adonde, cuando, como, cuanto.

INTERROGATIVOS dónde, adónde, cuándo, cómo, cuánto, qué.

2 Señala a qué elementos complementan los adverbios que aparecen en las siguientes oraciones:

a) Me agradó mucho que vinieras a visitarme ayer.

b) Nunca digas nunca jamás.

c) Las hortalizas que se cultivan aquí son muy sabrosas.

d) ¿No crees que ya es demasiado tarde para salir?

e) Probablemente, el partido sea suspendido por la intensa lluvia.

f) ¿Ha quedado suficientemente claro?

g) Ojalá ella siempre esté aquí con nosotros: es tan inteligente…

h) Me siento terriblemente cansado: quizá vaya a echarme ahora.

3 Localiza los adverbios de las siguientes oraciones e indica a qué elemento complementan:

a) Vive muy cerca.

b) La casa está terriblemente sucia.

c) Ayer fuimos al parque.

d) Ojalá llegue pronto el autobús.

e) Marcos es bastante vago.

f) Allí está el restaurante.

g) Tal vez llueva mañana.

h) Hizo el examen rematadamente mal.

i) Ese guitarrista toca bien.

j) Me gusta mucho más este libro.

4 Detecta y corrige los usos erróneos en las siguientes oraciones:

a) *Hizo los ejercicios concienzudamente y concentradamente.

b) *Afortunadamente, ella ya está muy mejor de lo suyo.

c) *A través nuestro recibirá información detallada sobre el asunto.

d) *Se puso detrás mía en clase y no paró de darme la lata.

e) *Siéntate ahí alante, que estarás muy comodísimo.

f) *Eso fue mismamente lo que yo le dije, doctor.

g) *Mi problema es muy menor en comparación con el tuyo.

h) *Me encuentro muy malamente, así que me voy.

5 Detecta los adverbios y las locuciones presentes en estas oraciones y di a qué tipo pertenece cada uno de ellos, según su significado:

a) La casa donde vivo no está lejos de aquí.

b) Quizás ella nunca sabrá cómo la echo de menos.

c) Tampoco es para ponerse así, ¿no?

d) Te noto algo raro esta mañana.

e) Haré lo que buenamente pueda para llegar temprano.

6 Escribe una oración con cada una de las siguientes locuciones adverbiales: a pie juntillas, de repente, de sopetón, al pie de la letra, a trancas y barrancas, de buena gana, por narices, a ciencia cierta, de mal en peor, a hurtadillas. Si lo necesitas, consulta el diccionario para saber su significado. No olvides realizar una ficha de vocabulario cuando sea necesario.

7 Siguiendo el modelo del texto del ejercicio siguiente, relata brevemente alguna anécdota de tu infancia. Debes emplear al menos diez adverbios o locuciones de distinto tipo.

8 Localiza los adverbios y las locuciones adverbiales del siguiente texto, indica a qué palabra u oración complementa cada uno y clasifícalos por su significado.

Cuando cumplí los siete años, mi madre decidió que dejara el parvulario y asistiese a una escuela de chicos. Por fortuna, a un par de kilómetros de nuestra casa había una conocida escuela preparatoria para niños varones. La llamaban Escuela de la Catedral de Llandaff, y se alzaba bajo la sombra misma de la catedral que le presta su nombre. Al igual que la catedral, la escuela todavía existe y da muestras de actividad floreciente.

Pero tampoco es mucho lo que recuerdo de los dos años que asistí a la Escuela de la Catedral de Llandaff, entre los siete y nueve de mi edad. Solo dos momentos subsisten claramente en mi memoria. El primero no duró más de cinco segundos, pero jamás lo olvidaré.

Era mi primer curso y volvía a casa solo y a pie, atravesando la plaza del pueblo después de clase, cuando, de improviso, me veo venir a uno de los mayores, un chico de doce años, pedaleando a toda velocidad en su bicicleta carretera abajo a unos treinta pasos delante de mí. La carretera remontaba allí un repecho, y el chico bajaba lanzado por la cuesta, con que al pasar como una exhalación por mi lado va y se pone a pedalear muy rápido hacia atrás, de forma que el mecanismo del piñón libre de su bici hizo un ruido vivo y trepidante. Al mismo tiempo, retiró las manos del manillar y se cruzó de brazos como si tal cosa. Yo me quedé clavado en el sitio, mirándolo sin pestañear. ¡Qué chaval tan estupendo! ¡qué resuelto, y valiente, y gallardo, con sus pantalones largos, y sus pinzas en las perneras, y su gorra escolar colorada puesta tan airosamente al bies! ¡Un día, me dije, un día glorioso tendré yo una bici como esa, y llevaré pantalones largos con pinzas en las perneras, y la gorra puesta así de lado, y bajaré zumbando por la cuesta, pedaleando hacia atrás, fuera del manillar las manos!

Os prometo que si en aquel momento me hubiese agarrado alguien por el hombro y me hubiera dicho: «¿Cuál es tu mayor deseo en la vida, chiquillo? ¿Cuál tu ambición suprema? ¿Ser médico? ¿Músico famoso? ¿Pintor? ¿Escritor? ¿O lord canciller?», habría yo respondido sin vacilar que mi única ambición, mi esperanza, mi máximo anhelo era poseer una bicicleta como aquella, y bajar por la cuesta zumbando sin manos en el manillar.

Roald Dahl Boy, Alfaguara (adaptación)

Antiguamente existían otras dos preposiciones: cabe (con el significado de ‘cerca de, junto a’) y so (‘bajo, debajo de’), que han dejado de emplearse. En la Nueva gramática de la lengua española se han añadido versus y vía como nuevas preposiciones.

Existen palabras cuya misión es servir de enlace o unión entre otras. Las preposiciones y las conjunciones nos permiten unir los diversos elementos que componen las oraciones. Permiten, también, unir oraciones entre sí. Son, por lo tanto, cruciales para construir las oraciones y los textos.

Estas dos clases de palabras son invariables, es decir, no presentan variación de género ni número.

He comprado un caramelo de fresa. He comprado caramelos de fresa y limón.

Las preposiciones forman una clase cerrada de palabras (en la actualidad podemos decir que son diecinueve). Se trata de términos invariables (es decir, que carecen de afijos flexivos) que sirven para unir entre sí nombres, adjetivos, pronombres, adverbios y verbos en forma no personal:

Café con leche Libre de culpa

Tuyo para siempre Gracias por venir

Las preposiciones son las siguientes:

a, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras, versus, vía

Las preposiciones pueden aparecer solas o combinadas con otras palabras. Se llaman entonces locuciones prepositivas.

z Con nombres: de acuerdo con/ a propósito de/ a costa de/ con motivo de…

z Con adverbios: antes de/ detrás de/ enfrente de…

z Con otras preposiciones: por entre/ hasta en/ para con…

9 En tu cuaderno, señala e indica el significado de las preposiciones en las siguientes oraciones:

a) En mi barrio hay un parque.

b) Esta silla es de plástico.

c) Aquel coche es de su amiga.

d) Vamos a Brasil.

e) Estamos de pie.

f) Fue a por comida.

g) Esta pizza es para ti.

h) He llamado a Natalia.

i) El verde es para ella.

j) Andaba por el parque.

Las conjunciones son una clase de palabra que sirve como nexo o unión entre otras. Son, por ejemplo: y, e, ni, o, u, que, porque, aunque, pues, si

z Las conjunciones unen:

Palabras de la misma categoría gramatical:

– Dos nombres (o pronombres): Compañeros y compañeras; Tú o ningu na; Juan y tú.

– Dos adjetivos: Estudiosa e inteligente.

– Dos adverbios: Ahora o nunca.

– Dos sintagmas: Tu abuelo y tu madre.

Oraciones completas: Vendrás conmigo, pero harás lo que el paraguas porque había muchas nubes en el cielo; Me dijo que volvería pronto…

z También existen locuciones conjuntivas: son conjuntos de palabras que desempeñan la función de una conjunción. Muchas de estas locuciones están formadas por una preposición o un adverbio y la conjunción que, con que, antes que…

z A veces son más las palabras que forman la locución: tal que…

z También hay locuciones conjuntivas que incluyen una forma verbal: que.

CLASES DE CONJUNCIONES

COPULATIVAS Sirven para sumar elementos: y, e, ni. Irán Juan y Pepe. No irán ni Juan ni Pepe.

DISYUNTIVAS Indican la obligación de elegir, la siguiente invalida la primera o viceversa: o, u. O tu equipo o el mío ganará el partido.

ADVERSATIVAS Expresan oposición: pero, sino, mas. No me gusta el chocolate, pero me comeré el bombón. No vino Juan, sino Pepe.

CAUSALES Explican los motivos y causas: porque, como. Como llueve tanto, jugaremos bajo techo.

CONDICIONALES Indican una condición: si. Si hace frío, coge el abrigo.

CONCESIVAS Indica un problema u obstáculo que no implica la realización de lo que se dice en la oración principal: aunque.

Aunque se partió el peroné, terminó de jugar el partido.

10 Indica el tipo de conjunciones que encuentres en las siguientes oraciones:

a) Iremos al campo, si hace buen tiempo.

b) Hoy no viene ni Sandra ni María.

c) No tenemos chocos, pero hay calamares.

d) Como hace calor, iremos a la piscina.

e) O vienes o te quedas.

f) Aunque no haya decorado, el espectáculo continúa.

A Completa en tu cuaderno las siguientes frases o párrafos con una idea adecuada, teniendo en cuenta el conector que te proponemos:

a) Eres magnífica con las matemáticas. Con otras palabras…

b) Eres un poquito cotilla; dicho de otro modo…

c) Para lograr una alimentación equilibrada es aconsejable seguir la dieta mediterránea, es decir: …

d) El Espacio Común Europeo nos permite trabajar en cualquier país de la Unión, o sea…

A menudo, cuando hablamos o escribimos, vemos necesario repetir alguna idea ya dicha para aclararla, para que no quede duda sobre lo que queremos decir. En este caso, empleamos los llamados conectores de reformulación. Así pues, la reformulación consiste en una frase o conjunto de frases que explican de una forma más sencilla lo dicho con anterioridad.

Los principales conectores de reformulación son los siguientes: es decir, en otras palabras, o sea, dicho de otro modo, en términos más sencillos, mejor dicho, para aclarar, etc.

Cuando nos montamos en un coche es imprescindible abrocharse los cinturones de seguridad, no distraer al conductor, no impedir su visión a través de los espejos retrovisores… Dicho de otro modo: todos debemos contribuir a la seguridad vial.

Con frecuencia, una reformulación aclara cómo debe interpretarse algo ya dicho o añade nuevas explicaciones para entenderlo mejor. En definitiva, se trata de volver a decir algo de forma más clara o más simple: Mi prima es auxiliar en un hospital geriátrico, es decir, se ocupa de los ancianos en una residencia

Mediante la reformulación, el autor de un texto (oral o escrito) aclara, precisa, reinterpreta o reformula en otros términos lo ya dicho o escrito; recupera lo que quiere decir y lo expresa por segunda vez. Los conectores de reformulación son habituales en textos expositivos para que todo lo dicho quede suficientemente claro.

El uso de estos conectores implica en ocasiones que no nos hemos expresado con claridad y necesitamos aclarar lo dicho. En la lengua oral, es habitual usarlos; en la lengua escrita debemos evitar abusar de ellos, ya que siempre tenemos la posibilidad de redactar de nuevo la idea que no haya quedado clara, en lugar de usar una expresión de este tipo. Si lo que deseamos es explicar algo o aclarar un concepto, entonces no hay problema alguno en emplearlos.

1. Escribe un texto de diez líneas en el que expliques qué haces a diario para llevar una vida sana. Debes emplear, al menos, tres conectores de reformulación distintos.

En esta unidad conoceremos los principales subgéneros dramáticos cuyo rasgo característico es la presencia de elementos cómicos y humorísticos.

La comedia es un subgénero dramático tradicional, contrapuesto a la tragedia. Se distingue por la presencia de personajes de todas las clases sociales, aunque predominan los procedentes de las clases media y baja. Con estas obras se pretende distraer y divertir al espectador y, en algunas ocasiones, criticar o censurar vicios, defectos y comportamientos inapropiados. Son características de este subgénero rasgos humorísticos como los enredos constantes, las situaciones equívocas, las reducciones al absurdo, los juegos de palabras y los chistes. La comedia se caracteriza, además, por el desenlace feliz.

El entremés es una pieza teatral cómica en un solo acto y de trama jocosa, nacida en el siglo XVI de la mano del andaluz Lope de Rueda. Estas obras solían representarse en los intermedios de las jornadas (es decir, en los entreactos) de una obra de carácter serio.

La farsa es una pieza cómica destinada a hacer reír, con personajes y situaciones muy inverosímiles, tendentes a la exageración. Se diferencia de la comedia en que esta última ha de presentar una trama convincente y próxima a la realidad.

El sainete es una obra teatral habitualmente cómica (de extensión breve o media), aunque en ocasiones pueda tener carácter serio. De ambientes y personajes populares, se desarrolla en uno o más actos y se representa como función independiente. Es frecuente que se ridiculicen vicios y costumbres sociales. Puede incluir canciones.

Personajes:

El rE y (voz firme)

l a rEina (voz digna)

Sir Emedio, filósofo y comediante

El bufón (voz dramática y entusiasta, a veces exagerada)

l a cort E

Escenografía:

Salón principal de un palacio, dos tronos para el rey y la reina. La corte irá al fondo mirando hacia el público. La obra se inicia con sus majestades sentadas en sus respectivos asientos.

narrador — En el último reino que queda sobre la faz de la tierra, un rey y su reina mueren de aburrimiento.

rE y — ¡Traigan a nuestro bufón! Mi reina y yo demandamos ser entretenidos.

(El bufón entra en escena.)

rEina — ( Apuntando al bufón.) ¡Tú, haznos reír!

(El bufón hace una extravagante reverencia frente a ellos.)

b ufón — Yo, sir Emedio, me declaro filósofo y comediante. Para demostrarlo, traigo astutas observaciones que harán que sus mentes ¡exploten! Literalmente.

rEina .— ¿Literalmente?

b ufón.— Primero, en estos últimos días me he dado cuenta de que la fobia que tienen los gatos al agua ha llegado a tal punto de exageración que temen, ¡temen! En tierra firme, solo presten atención en la noche y escuchen como gritan: Miau-hogo, Miaugo.

rE y — ¡Genio! ¡Maestro! (La corte aplaude.) Cuéntanos más.

b ufón.— Claro que sí, su majestad… ¡Yo, sir Emedio filósofo y comediante no soy el único que se ha percatado de esto! Todos sabemos sobre la guerra entre perros y gatos, ahora ellos, los perros que saben sobre el temor de sus enemigos aprovechan para burlarse en sus caras: Aguau, aguau.

rEina .— ¡Brillante hombre listo! Tus observaciones pasarán a la historia.

(La corte aplaude.)

rE y.— Continúa, necesitamos de tu saber.

b ufón — Ahora, sus majestades, les traigo ¡intriga! ¿Qué pasará si esta información confidencial es contada por los perros? Todo aquel animal que alguna vez estuvo en peligro por cualquier tipo de felino sabrá donde resguardarse. Entonces pregunto: ¿Qué animal pequeño o mediano que nos sirva de alimento a los seres humanos no está o ha estado en peligro por un felino? Yo profetizo que para estar un paso adelante debemos aumentar nuestra producción en redes de pescar, pues en el futuro la mayor parte del reino animal será acuático.

rE y — ¡Genio, profeta! Quítate esas prendas de lunático, de ahora en adelante tendrás riqueza y tierras propias, serás el asesor de la corona.

(Todos aplauden al bufón.)

Alan Rejón10 obras de teatro cortas, www.obrasdeteatrocortas.com

11 Analicemos el texto anterior. Léelo con atención y contesta las siguientes preguntas:

a) Enumera los personajes.

b) Indica cuál es el conflicto.

c) Indica qué información aportan las acotaciones.

El alquiler en tiempos del estado de alarma

Un habitáculo, por llamarlo de alguna manera. Ideal para jugar al zulo justo. Entran la VEndEdora con su sonrisa corporativa de inmobiliaria y el posible inquilino

VEndEdora — Pues aquí estamos. Como verá... (pulsa el interruptor de la luz) es muy luminoso. Ahí tenemos el baño... inquilino — Ya.

VEndEdora —. Ahí el dormitorio... inquilino — Ya.

VEndEdora — Aquí la cocina... inquilino.— Americana, claro.

VEndEdora — Y aquí el salón. Todo integrado en apenas treinta y cinco metros cuadrados. Acogedor, ¿verdad?

Una maravilla de la arquitectura minimalista extrema. inquilino.— ¿Así lo llamáis?

VEndEdora — Este entresuelo puede ser suyo por una cuota mensual de mil euritos, dos meses de fianza, dos cuotas más para la inmobiliaria y solo pedimos cuatro avales bancarios.

La VEndEdora espera respuesta. Se miran. inquilino — Pues ya nos podemos ir.

VEndEdora — ¿No le gusta?

inquilino — ¿Tú vivirías en esta mazmorra?

VEndEdora — (Contrariada) Hombre, el mercado está como está y esto es lo mejor que nos queda. (Saca su teléfono)

A ver si tengo otra cosilla por aquí... ¡Uy!

inquilino — ¿Qué pasa?

VEndEdora — ¡Han ordenado el estado de alarma! inquilino — ¿Qué?

VEndEdora — El virus ese, que es muy peligroso... ¡no se puede salir de casa! inquilino.— ¿Qué?

VEndEdora — Eso, que no se puede salir, así que cada mochuelo a su olivo. inquilino.— No, no, si yo no tengo casa.

VEndEdora — ¿Cómo dice? inquilino.— Por eso busco piso. Mi casero quería triplicarme la cuota y le dije que eso se lo hacía a su madre. Tengo todas mis cosas en un trastero y mi idea era cerrar algo hoy.