1

críticas

22

#1

nov—dez

O que é o Arquipélago

Nos últimos anos, observamos a diminuição de espaços e o consequente esvaziamento da crítica teatral em grandes veículos de imprensa. Ao mesmo tempo, há a emergência de plataformas online, desde sites e blogs até perfis em redes sociais, produzindo valorosas reflexões críticas em torno da produção teatral no país.

A internet possibilitou a multiplicação de vozes, construindo passo a passo um panorama mais diverso em torno da fruição, registro e análise da cena contemporânea.

Quase a totalidade de tais veículos, porém, trabalham de forma independente e muitas pessoas se colocam como voluntárias no exercício da escrita crítica; algumas fazem desta seara seu campo principal de atuação, enquanto outras seguem desenvolvendo trabalhos em paralelo.

A ausência de remuneração traz riscos

3

para a continuidade da prática da crítica teatral a nível profissional, e a (pretensa) horizontalidade das redes também traz consigo desafios em torno da autoridade e da legitimidade da pessoa crítica. Acreditamos que a crítica teatral é antes de tudo parceira da criação artística, sendo uma aliada no campo de disputa do simbólico e da produção de imaginários, especialmente em tempos de crise como os que vivemos. Desse modo, confiamos e apostamos na possibilidade de parcerias com artistas, grupos, produtoras e todas as partes envolvidas na complexa cadeia produtiva da cultura. Assim, coletivamente lançamos o projeto Arquipélago. Com o apoio da produtora Corpo Rastreado, sete veículos receberão um aporte mensal para a publicação de duas críticas teatrais no escopo do projeto. Somos: Cena Aberta, Farofa Crítica!, Horizonte da Cena, Ruína Acesa, Satisfeita, Yolanda?, Tudo, Menos Uma Crítica e OFF Guia de Teatro. Continuamos

4

abertes para novas parcerias a fim de amplificar os investimentos e, assim, mais casas críticas possam ser também contempladas.

Neste momento de nascimento, da emergência destas ilhas em rede, pensamos ser fundamental sermos também transparentes: ainda que a verba para a viabilização do projeto venha da Corpo Rastreado, não se trata de uma filiação dos veículos à produtora, de modo que todas as pessoas participantes seguirão seus próprios critérios e desejos na escolha das obras que terão críticas publicadas dentro do projeto Arquipélago.

5

Farofa Crítica!

Diogo Spinelli e Heloísa Sousa são os editores dessa plataforma, que recebe colaborações pontuais de outros artistas, pesquisadores e críticos, na busca de estabelecer um diálogo constante entre os artistas, as obras e o público potiguar. Em 2021, acontece o lançamento da Revista Farofa Crítica, uma publicação periódica semestral com textos diversos organizados em dossiês, sobre criações, pesquisas e elaboração nas artes cênicas e visuais, com ênfase na Região Nordeste.

O site Farofa Crítica conta ainda com a colaboração dos profissionais Gilberto Galindo e Gabriela Pacheco na criação do site, do layout e da identidade visual.

7

La Mariposa

Foto: Marcela Guimarães

Foto: Marcela Guimarães

Outros Voos

Por Heloísa Sousa

Em novembro de 2022, durante a programação da 6a edição do Mulheres em Cena, a bailarina e coreógrafa Vanessa Macedo estreou o espetáculo “La Mariposa”, que seguiu em cartaz numa curta temporada no Kasulo - Espaço de Arte e Cultura no bairro Barra Funda, na capital paulista.

A obra faz parte das pesquisas de Macedo sobre o que ela tem nomeado como “dança depoimento”. Diretora da Cia. Fragmento de Dança desde 2002, a artista potiguar vem investigando e criando obras em dança onde questões sobre gênero, cena documental e autodepoimento vem sendo tensionadas a partir da linguagem da dança. Se o teatro contemporâneo vem se debruçando com frequência sobre a cena documental, reposicionando lugares da narrativa, das personagens e das relações entre arte e vida através da criação de cenas pautadas em fatos, recortes ou até distorções da realidade; a dança finda por buscar reposicionar as composições de imagem e movimento a partir das mesmas questões. Perceber como a dança pode criar a partir do autodepoimento torna-se uma questão que oferece outras perspectivas à própria estética, que se apoia frequentemente em narrações de fatos e apresentação de documentos imagéticos ou materiais. Nesse sentido, há um desafio entre dançar as narrações e os documentos - assim como

10

teatro os teatraliza - ao invés de apenas sobrepor as materialidades.

Em “La Mariposa”, Vanessa Macedo narra parte de sua própria história, desde a apresentação das mulheres que compõem sua família até seu percurso na dança. Os dois fatos se aproximam quando as questões de gênero tornam-se um fator intrigante e recorrente na vida da artista, que atravessa diretamente suas pesquisas. Nascida em uma família que está sempre parindo outras mulheres como filhas e netas, Macedo evidencia um fio criativo que vai se projetando nesses corpos. Essas mulheres que estão sempre nascendo, crescendo, buscando outros caminhos, se perdendo, compondo outras famílias, há um amálgama de gerações que condensam passado, presente e futuro. A artista aposta então na escuta de sua filha, também mulher, mas também criança. Se a mulher adulta projeta e costura planos de futuro, a menina criança tece imaginários durante o sono. Macedo, então, recolhe as descrições dos sonhos de sua filha após noites de sono e projeta os áudios enquanto dança.

A narração em off ocupa um lugar primordial na montagem. É a própria voz da Vanessa Macedo que nos contextualiza sobre sua família, suas escolhas na dança e sobre o como o nascimento sucessivo de mulheres nesse núcleo vem intrigando a artista. A sonoridade e entonação da voz da artista alcança um lugar entre a enunciação dos fatos e a confissão dos seus pensamentos aos espectadores, quase como se

11

estivesse sussurrando coisas das quais nem ela mesma compreende em sua totalidade. Em contraposição, a narração da sua filha sobre os sonhos alcança outro lugar com menos nitidez, seja por escolha estética ou por implicações técnicas, a voz da criança exige uma outra atenção e por vezes, acaba se constituindo mais como paisagem sonora do que como uma camada de significação pelas palavras ditas. É interessante observar como o texto adentra a obra em dança, numa linguagem em que as nossas expectativas estão para longe da presença desse elemento. Aqui, o que é dito não é apenas musicalidade, mas é comunicação direta com o público e uma das formas de nos fazer acessar o autodepoimento em si.

“La Mariposa” é uma obra que materializa a pesquisa da artista na possibilidade de uma dança depoimento e que abre mais espaço para uma abordagem estética pouco explorada, quando o depoimento em si é um dos elementos cênicos centrais e condutor da dramaturgia da obra. Mas, nessa perspectiva, como o movimento do corpo se reposiciona nessa estética? Como o movimento é também parte do autodepoimento? Nessa peça, quando o corpo apresenta-se em imagem, dança como que suspendendo o tempo criando uma fricção entre o que está sendo dito e o que está sendo visto, esse gesto dançado parece ganhar uma potência singular. E quando o corpo se move dentro de códigos da dança mais comuns ao espectador, parece distanciar-se do próprio material para se aproximar de outra expectativa. O que Vanessa Macedo propõe

12

não é da ordem da ilustração de fatos vividos ou do manifesto motivado por alguma razão sócio-política; o depoimento aqui ganha um tom confessional, no sentido da sugestão de uma intimidade, de um vínculo entre artista e espectador ao compartilhar algo de si, sem a pretensão de resolver ou impressionar, mas com o intuito de aproximar.

La Mariposa

Coreografia, direção, dramaturgia e pesquisa sonora: Vanessa Macedo

Assistência de direção: Maitê Molnar

Edição e montagem de trilha: Thainá

Souza

Canto (Je prends mon temps):

Dadona

Voz: Isadora

Macedo, Vanessa

Novembro / 2022

Macedo e Vanessa Carvalho

Figurino: Daíse Neves

Máscaras: José

Toro Moreno

Luz: Fellipe Oliveira

Vídeos: Alexandre

Maia

Equipe técnica de operação de luz, som e vídeo:

Cristiano Saraiva,

Diego Hazan, Fellipe Oliveira e Vinicius

Paquitinho Francês

Design: Letícia Mantovani

Produção: Luciana

Venâncio - MoviCena Produções

Assessoria de imprensa: Elaine Calux

13

Sete cortes até você

Foto: Ivan Soares

Foto: Ivan Soares

Uma Peça de Suturas

Por Heloísa Sousa

Entre outubro e novembro de 2022, a peça “Sete cortes até você” com concepção, direção e dramaturgia de Soraia Costa esteve em cartaz no Teatro da USP na Rua Maria Antônia, na capital paulista. A peça, que foi concebida como um documentário cênico, foi também uma das obras contempladas com o Edital de Dramaturgia em Pequenos Formatos Cênicos do Centro Cultural São Paulo em 2020. Esse edital, que tem revelado obras dramatúrgicas contemporâneas importantes na cidade e dado ênfase ao trabalho da escrita no teatro, ganha notoriedade não apenas pela sua singularidade ao destacar a dramaturgia brasileira, como também tem sido reconhecido pela qualidade dos trabalhos selecionados. Logo, a expectativa em torno das obras montadas através deste edital direciona nosso olhar tanto para a produção textual como para a forma como se elabora uma encenação a partir desse material. No caso de “Sete cortes até você”, tanto a dramaturgia quanto a montagem da encenação oxigenam a cena paulistana com uma obra repleta de detalhes imagéticos e de camadas narrativas que complexificam tanto a abordagem da temática afetiva quanto as discussões estéticas em torno da peças autobiográficas.

Soraia Costa traz à cena a sua própria história de quando se descobre grávida de seu filho. A

16

descoberta da gravidez vem junto da descoberta de que ele nasceria com lábios leporinos, uma fissura labial congênita que, por vezes, pode prejudicar o desenvolvimento da fala e exigir múltiplas cirurgias na criança a fim de fechar a estrutura que nasce aberta. Acompanhamos, então, tanto a decisão da mãe em manter a gestação daquela criança, quanto todos os procedimentos que os dois passam juntos após o seu nascimento. Em cena, essa história é contada com a presença de seu filho, Valentino Manolo, atualmente com 14 anos de idade, que contracena, com a própria mãe, todo esse percurso.

A direção de arte, assinada pela própria autora da peça, articula diferentes elementos visuais que criam um espaço singular de cores e texturas que nos conduz a uma sensação de estarmos penetrando algo. Não estamos apenas imersos na história de Soraia e seu filho, mas também estamos simbolicamente dentro de suas entranhas porque as operações de corte e costura da pele apresentam um sentido real e simbólico para a narrativa. O corte, aqui, parece uma experiência física que nos permite experimentar as sensações afetivas vivenciadas pelas duas personalidades em cena, enquanto eles revivem seu próprio percurso. A mulher é cortada para que a criança nasça, a criança nasce com fissuras, a mulher é costurada para cuidar da criança, a criança é suturada para continuar crescendo. Em um abre-fecha cirúrgico, os laços afetivos vão se alinhavando com uma força peculiar e sensível.

17

Nas experiências com o teatro documental e autobiográfico, vem sendo comum que artistas mulheres tragam as narrativas de suas experiências com a maternidade, como nas peças “Stabat Mater” de Janaína Leite e “Mãe ou eu também não gozei” de Letícia Bassit. Mas, se nessas peças citadas, busca-se também romper com a romantização e sacralização em torno da figura materna; em “Sete cortes até você”, o vínculo estabelecido entre mãe e filho parece se tornar o centro da discussão. O que Soraia apresenta é uma trajetória de sucessivos cortes e rupturas, que vão desde as cirurgias até ao crescimento natural e consequente transformações do filho e da mãe enquanto sujeitos, que levam à formação de um vínculo afetivo singular. Digo que “Sete cortes até você” é uma peça sobre amor. Mas, neste caso, o amor não se estabelece como afeto sagrado, romantizado e moralista; ele se estabelece numa cumplicidade realista, profana, ordinária e vulgar. Se essas palavras soam pejorativas para designar a ideia de “amor”, reitero o uso delas para pensar em uma perspectiva que considera os sujeitos envolvidos na relação como vulneráveis e transformáveis. Soraia apresenta a si e ao seu próprio filho em uma abordagem humana que os aproxima de nós, espectadores, ao ponto de desejarmos aquele tipo de relação apresentada no palco. “Saí da peça com vontade de ter um filho”, disse um amigo meu em uma conversa durante um ensaio, “eu também senti o mesmo”, respondi a ele. E esse desejo não é pautado nas ilusões em torno da maternidade que desconsidera os desafios e

18

sobrecargas emocionais que essa experiência envolve, na verdade, esse “desejar ter um filho” que a peça parece sugerir é equivalente a “desejar a experiência do amor e do vínculo” da qual todos nós somos carentes.

Acho interessante pensar no caráter performativo que essas dramaturgias autobiográficas têm alcançado, no que diz respeito a sua impossibilidade de repetição em outros corpos atores e atrizes diferentes daqueles que são os autores e autoras da obra. Enquanto material dramatúrgico, temos a produção de um material literário que não serve a reencenação. Dessa forma, a dramaturgia autobiográfica encerra seu potencial de encenação em si mesma e permanece apenas como arquivo?

Nesse sentido, o esforço de teatralizar a obra dramatúrgica, enquanto criação de representações, aparece mais nas composições das cenas em seus aspectos visuais, contrastando com a presença “real” das figuras “reais” envolvidas. Os autores e autoras da história reencenam a si mesmos para apresentar um recorte de seu passado. Assim, Soraia faz um desvio desse movimento de encenação através de uma escolha muito interessante, quando encena uma projeção do futuro a partir desses materiais biográficos. Ela encena um devir e provoca, então, uma fissura no próprio teatro documental ao gerar uma “possível realidade”, uma aposta sobre o que virá a partir do que foi vivido. E assim, explora a possibilidade desse teatro não apenas documentar um passado, elaborar um

19

arquivo cênico, mas também fabular um futuro que nos permite rever o presente em outra perspectiva. É, inclusive, essa fabulação que fortalece a dialética da obra.

“Sete cortes até você” torna-se uma obra significativa no repertório de peças documentais e autobiográficas brasileiras, não apenas pela narrativa apresentada, mas principalmente pela condução das cenas a partir de seu potencial imagético, lúdico e experimental; valendo-se de múltiplas linguagens artísticas, da música ao audiovisual para compor sequências poéticas que contrastam com a dureza da realidade. Como quem faz uma piada antes de entrar na sala de cirurgia, não para minimizar ou camuflar a gravidade e risco da ação que irá se suceder, mas para aproveitar o momento presente e tornar o corpo consciente de sua vulnerabilidade por afetos alegres.

Sete cortes até você

Concepção, Direção

e Dramaturgia:

Soraia Costa

Elenco: Soraia

Costa e Valentino

Manolo

Produção: Costa & Manolo

Consultoria de

produção: Henrique

Mariano

Assistência de produção: Carô

Calsone, Cris Maluli

Animação: Jonas

Teodoro

Participação

especial: Renato

Santana

Desenho de luz: Aline Santini

Direção de arte:

Soraia Costa

Figurino e adereços: Daniela Gimenez

Cenário: Carmela

20

Rocha, Sofia Gava e Paula Thyse

Produção Cenográfica e Cenotécnica: Yuri Godoy e Gabriel Salvador

Videomapping: Ivan Soares

Engenharia de Som e Operação Técnica: Rodrigo Florentino

Cinematografia/ direção de fotografia subaquática: Lucas Pupo

Assistente de fotografia subaquática: Richard Reis

Iluminação filmagem subaquática:

Novembro / 2022

Octa Produções Ltda

Edição e coloração: Soraia Costa

Mergulhador de segurança: Felipe Bataline

Operador de câmera para making of: Alef Paz

Operador de drone: Presley Targino

Trilha sonora: Soraia Costa

Coreografia: Fernando Delabio

Provocadores: Janaina Leite, Maria Amélia Farah, Érica Montanheiro e Eric

Lenate.

Designer gráfico: Henrique Mello

Preparador vocal musical: Eric D´Ávila

Assessoria de imprensa: Nossa Senhora da Pauta

Advogado: Marcos Porto

Apoio filmagem: Liquidophoto e Octa Produções Ltda

Apoio locação: Evidive – Escola de Mergulho e Hotel Refúgio Vista Serrana

21

Candeia

Foto: Mylena Sousa

Foto: Mylena Sousa

Peça para aquecer os pés [e os corações]

Por Diogo Spinelli

Acolhimento. Essa foi uma das palavras que mais ficaram presentes na minha mente e no meu corpo após assistir ao espetáculo Candeia, obra mais recente do Grupo Estação de Teatro, de Natal/RN. Não apenas porque parte da dramaturgia do espetáculo é calcada em uma história relacionada diretamente a esse termo, mas principalmente porque essa talvez seja a sensação que mais emana da obra desde seu princípio, se perpetuando até o seu momento derradeiro.

É na delicadeza de pequenos detalhes – como quando temos nossas mãos desinfectadas com álcool por uma das atrizes antes mesmo de chegarmos ao espaço cênico, ou a presença do título do espetáculo bordado em pequenas toalhas distribuídas ao público – que, no conjunto total da obra, é possível observar o zelo presente neste que é o primeiro espetáculo dirigido por Titina Medeiros.

Apesar de ser apresentada em espaços abertos, o que poderia pressupor uma encenação mais expansiva e para públicos mais volumosos, Candeiaé uma obra íntima, realizada para poucas pessoas por sessão. O que ocorre é que a relação com os elementos da natureza é um dos pilares centrais da obra. Ao ser apresentada ao ar livre e em áreas próximas a árvores, como foi o caso da sessão que pude acompanhar,

24

essa relação não é apenas valorizada, mas pode ser também de certa forma vivenciada pelo público presente.

A estrutura cenográfica do espetáculo evoca a ambiência dos alpendres, dos terreiros ou quintais –lugares localizados numa zona entre o público e o privado, nos quais pratica-se não apenas a sabedoria das ervas, mas uma série de conhecimentos advindos dos cruzamentos realizados em nosso continente e que resultaram em religiosidades afro-ameríndias que acessam o divino de forma sincrética e popular.

É nesse local, a um só tempo místico e mundano, que nos encontramos com quatro benzedeiras que vamos conhecendo pouco a pouco, na medida em que acompanhamos o modo como cada uma se relaciona com o mundo e como elas se relacionam entre si, em situações que também pendulam entre o sagrado e o terrenal. Essas contradições humanas fazem com que as cativantes figuras criadas pelas quatro atrizes em cena (Ananda K, Manu Azevedo, Múcia Teixeira e Nara Kelly) ecoem afetos vinculados a avós, tias, benzedeiras e outras figuras que povoam nossa memória coletiva.

Com relação à atuação, é interessante perceber como cada atriz acessa – ou nos dá a ver – sua personagem de um modo bastante particular, sem que exista a tentativa de uma uniformização entre os registros de interpretação adotados na obra. Ainda assim, esses diferentes níveis de teatralização adotados pelo elenco

25

de alguma forma complementam-se e harmonizamse no todo, acabando por ressaltar as características próprias de cada uma das quatro figuras, de modo que todas nos pareçam críveis e reconhecíveis.

Por sua vez, a dramaturgia de Candeia é tecida de modo que não seja apresentada ao público – ao menos não de início – nenhum tipo de situação dramatúrgica ou cênica que sugira um desenvolvimento dramático convencional. Esse fato aproxima o texto e a encenação do que seria a fruição de um encontro real, como se o fato de entrar em contato e conhecer aquelas figuras já bastasse, por ser justamente essa ação o acontecimento [teatral] em si. Essa opção me fez recordar as muitas vezes quando, nas minhas pesquisas, entrei em contato com mestras e mestres da cultura popular, com os quais a relação se dá justamente através da escuta de suas histórias, de suas experiências de vida. Nesse sentido, Candeia é uma obra que bebe muito da tradição oral, possuindo na palavra e na relação direta com o público suas principais forças.

Dessa maneira, no momento em que o relato da memória de uma das personagens é encenado de forma dramática, há na obra uma mudança na linguagem estabelecida até então. Essa variação, apesar de não chegar a ser uma ruptura, causa certo estranhamento, talvez justamente porque esse momento de certa forma nos faz recordar de que estamos diante de uma obra teatral, e não da realidade.

26

É curioso perceber como, por mais que haja construções corporais bastante teatralizadas como aquela proposta por Ananda K, parte do encantamento proveniente do jogo cênico proposto por Candeia resida nessa mescla entre representação e realidade: há quase que uma predisposição em querer acreditar naquelas figuras, em seus poderes curativos e em suas histórias, seja pela maneira como somos recebidos, seja por um reconhecimento afetivo com o que nos é mostrado, ou ainda porque nos sentimos, de alguma forma, cuidados por elas.

Em uma de suas primeiras falas, é a personagem de Ananda que nos relembra que para que as simpatias praticadas ali funcionem, é preciso ter fé, é preciso acreditar. Penso que essa fala é uma chave com a qual a obra nos convida a acreditar na potência do encontro que nos é proposto. E desse modo, se estivermos dispostos a firmar esse pacto, Candeia tem a potência de converter-se, ela mesma, em um rito de cura e renovação.

Candeia

Coreografia, direção, dramaturgia e pesquisa sonora: Vanessa Macedo

Assistência de direção: Maitê Molnar

Edição e montagem de trilha: Thainá

Souza

Canto (Je prends mon temps):

Dadona

Voz: Isadora

Macedo, Vanessa Macedo e Vanessa Carvalho

Figurino: Daíse

Neves

27

Máscaras: José

Toro Moreno

Luz: Fellipe Oliveira

Vídeos: Alexandre

Maia

Equipe técnica

Dezembro / 2022

de operação de luz, som e vídeo: Cristiano Saraiva, Diego Hazan, Fellipe Oliveira e Vinicius Paquitinho Francês

Design: Letícia Man-

tovani

Produção: Luciana

Venâncio - MoviCena Produções

Assessoria de imprensa: Elaine Calux

28

29

Dr. Anti

Foto: Ligia Jardim

Foto: Ligia Jardim

Sobre um teatro político

Por Heloísa Sousa

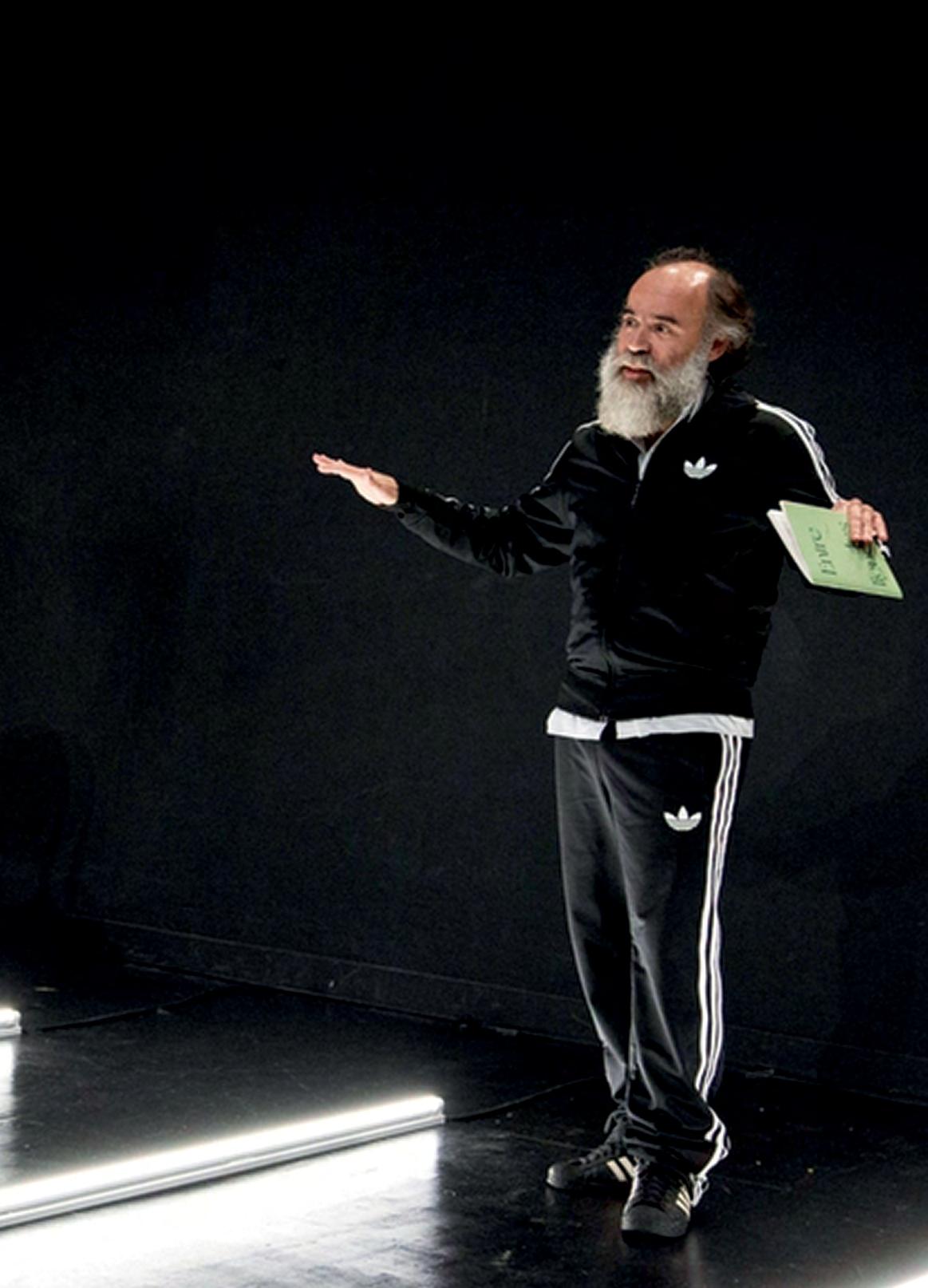

Em dezembro de 2022, o SESC Ipiranga (SP) recebeu uma curta temporada de apresentações da peça “Dr. Anti” da Cia. Extemporânea, atuante há sete anos na cidade de São Paulo. A peça autoral escrita por João Mostazo e dirigida pelo autor juntamente com a encenadora Inês Bushatsky, se une a um grupo de poucas peças teatrais brasileiras que tentam reelaborar a mais recente situação política brasileira através do teatro.

A peça busca reconstruir o retrato de um núcleo negacionista. Esse núcleo é formado por três familiares e uma artista que recebem uma dupla em sua residência, Dr. Anti e sua parceira. O encontro entre todos se dá em torno de uma mesa de jantar. O “quadro da refeição” é cenário comum e simbólico de um espaço de diálogo, da troca de opiniões, da comunhão, da partilha. Atentando para o fato de que essa partilha pode derivar em dezenas de afetos diferentes, entre discordâncias, concordâncias, pactos e outras formas de aliança ou de separação. Alguns discursos vão sendo partilhados, porque são nesses momentos de comunhão que nós também nos abrimos às mudanças de percepção, aprendemos formas de ser ou reiteramos aquilo que já pensávamos. A mesa torna-se, na vida e na arte, espaço de convivência e de enfrentamento – estar diante do outro enquanto se

32

come. E a mesa, dentro de uma residência, não deixa de simbolizar um pequeno campo de batalha, onde disputamos sujeitos e narrativas. Entendemos, dentro daquela pequena comunidade, quem está de qual lado da trincheira. Não à toa, muitas dramaturgias modernas e realistas reconstruíram esse espaço na cenografia. Em “Dr. Anti” essa cenografia reaparece, com ar meio kitsch, artificial, esverdeado e já nos avisa do jogo dialógico que estará por vir.

Mesmo que todas as personagens não tenham um parentesco explícito entre si, colocá-las ao redor de uma mesa e citar algumas como familiares, nos lembra da família tradicional brasileira e seus valores distorcidos; onde os ideais partilhados e reiterados por um núcleo é mais importante do que os laços consanguíneos em si. Uma das bases dessa ideologia de família é o aprisionamento dos gêneros em determinações biológicas e performances antagônicas entre si. Além disso, se observarmos as teorias de Friedrich Engels em “A origem da família, da propriedade privada e do estado”, o autor destaca o núcleo familiar como uma construção material, real e simbólica do nosso ideal de nação. Onde os sujeitos dessa comunidade se assumem como semelhantes e defendem uns aos outros para sua própria perpetuação. Em “Dr. Anti”, essa dimensão familiar não alcança tanto destaque, mas a transposição de uma sociedade para um pequeno núcleo simbólico faz funcionar a lógica de pensar um movimento social ou citar uma classe a partir de cinco figuras arquetípicas.

33

No caso dos personagens de “Dr. Anti”, o reconhecimento das figuras apresentadas é quase imediato. Mostazo faz um exercício interessante, enquanto dramaturgo, de criar tipos a partir das figuras repetidas, hipermidiatizadas e importantes para a ascensão da extrema direita no Brasil na última década. É possível ver Olavo de Carvalho no Dr. Anti e suas teorias pseudocientíficas e conspiratórias; assim como enxergamos na sua companheira-assistente, personalidades como Heloísa Bolsonaro (esposa de Eduardo Bolsonaro e que reforça um estereótipo de mulher com forte influência nas redes sociais) ou a Damares Alves, ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos durante o governo Bolsonaro. A elite burguesa brasileira e os representantes políticos de novos partidos sensacionalistas, também são representadas nessas personagens desenhadas pelo autor.

Durante o jantar, somos servidos de uma dramaturgia que constrói um retrato puro e debochado de como enxergamos a direita brasileira com seus negacionismos e estratégias de articulação política. Só que essas estratégias são mais da ordem da elaboração de discursos facilmente reproduzíveis do que de uma mobilização real em prol de alguma transformação. Não à toa ela se pauta na virtualidade para operar transformações na realidade. O negacionismo é primordial nessa dramaturgia. Negar a realidade das coisas. Existe uma ação irracional das personagens que dissociam frequentemente forma de

34

conteúdo. Embora esteja visível o sangue escorrendo no rosto, ainda assim acredita-se que aquilo é algo positivo porque ele é dito como tal. Ainda que seja proferido um discurso sem nenhum fundamento ou comprovação, existe um esforço inquestionável em acreditar nesse discurso que acaba por ser aceito e rapidamente reproduzido.

O que se constrói para o espectador é esse retrato bizarro, onde o ridículo e o irracional já estão postos diante dos nossos olhos desde o início, o que nos resta é apenas reiterar o quanto ele é, de fato, ridículo e irracional e neste ponto, os espectadores terminam a peça com a mesma percepção que tinham do início. Faço essa aposta na recepção do espectador que não se transforma, porque estou considerando o tipo de público que costuma frequentar os teatros e ainda mais, peças como essa, assim como suas posturas políticas. Apesar do nosso desejo, não é muito provável que um bolsonarista se desloque até o SESC Ipiranga, à noite, num final de semana, para assistir teatro contemporâneo brasileiro. E se caso isso aconteça, como ele sairá se sentindo ao final da peça?

Em “Dr. Anti”, observamos o que eu nomearia de uma dramaturgia-retrato, onde a imagem-texto é montada desde o início da peça e segue apresentando as mesmas linhas identificadas até o final dela. É possível observar como o monólogo inicial do Dr. Anti diz sobre o texto que se segue e o estilo de atuação. Isso não torna o texto, necessariamente menos potente. Meu convite

35

aqui é para direcionarmos um olhar mais minucioso à obra da Cia. Extemporânea, justamente porque a seriedade e coragem do trabalho nos convidam a um enfrentamento com a obra, com o contexto e com a produção teatral mais ampla se colocarmos em perspectiva.

Mostazo escreve diálogos que oferecem ritmo pra encenação e uma possibilidade consistente de jogo entre os atores e atrizes; além de articular e pôr em cruzamento discursos recorrentes da direita que atacam diversos campos de conhecimento e formas de subjetividade. A encenação busca construir um jogo de contradições entre o que é visto e o que é dito, nos fazendo notar a incoerência entre prática e discurso com nitidez. Entretanto, talvez, a ideia de teatro político que nos parece tão urgente como uma ética dentro da prática artística, necessita nos expor a composição ao invés de apenas apresentar o puro retrato completo. O que nos interessaria, de fato, não é a reprodução do retrato – essa imagem que já estamos habituados a ver e criticar; mas sim, o que há por trás desse retrato –rasgar a tela do quadro, observar o que está oculto.

Mais do que assistir ao Dr. Anti manipulando um núcleo desconhecido com maestria, onde desde o início já o identificamos como “vilão” – é ele quem arrasta o corpo no prólogo – seria importante compreender como essa figura ganha força naquela mesa de jantar, como ele realmente convence e como que as pessoas entram no fluxo do negacionismo. É compreendendo como as

36

figuras se compõem nesse cenário apocalíptico que poderíamos estar diante da possibilidade de identificar essas ascensões na realidade e rompê-las ou visualizar suas consequências. E talvez, até nos perceber com essa centelha que pode nos fazer cair na mesma armadilha, que tanto zombamos quando os outros caem.

A dita polarização política que se armou no Brasil, criou um cenário maniqueísta de bem e mal, herói e vilão, que freou alguns debates críticos e possibilidades de discussão de análises mais consistentes sobre a realidade que pudessem, inclusive, sugerir ações sociais que transformassem formas de pensar e agir politicamente. O teatro parece ter entrado nessa mesma estrutura, tornando-se ação artística de uma esquerda que se percebe intelectualmente superior e aponta o dedo para a outra metade da população que vem pensando de modo contrário a ela, designandoos como estúpidos. Isso sem se permitir compreender o que leva uma pessoa de classe baixa, operária, por vezes integrante de uma minoria, a defender um discurso que impossibilita sua própria autonomia e existência no mundo. É sem esse esforço de compreensão que a mobilização coletiva torna-se falha, antiética e infantil. Reitero aqui, que não é uma defesa das figuras de poder em seus projetos genocidas, mas uma tentativa de olhar para a população que apoia esse projeto e perceber como ela se constrói nessa incoerência e quais as possibilidades de escapar dela.

37

Nesse sentido, esse teatro político, que apenas apresenta um retrato já conhecido desse cenário, finda por operar um narcisismo. “Vou ao teatro para ver diante de mim a afirmação de tudo aquilo que eu já penso”. A arte elabora um contorno imagético e textual para reiterar aquilo que o espectador já sentia, já observava e já pensava. Termino a obra com a sensação de completa identificação com o discurso. Nem eu, nem a situação são postas em perspectiva ou são acionadas em sua complexidade. Esse retrato espelha minhas expectativas discursivas.

Mas, é importante destacar que Mostazo dá um passo fundamental ao criar uma dramaturgia que direciona nosso olhar para o outro lado da trincheira. Criar uma obra que nos faça observar as figuras sociais as quais temos repulsa, já é um movimento mais desafiador do que a dramaturgia que parece sublinhar a manifestação daquilo que nós acreditamos ser. Poucos dramaturgos e dramaturgas brasileiras tem se desafiado a escrever sobre o nosso atual cenário político observando a ascensão da direita; a obra da Cia. Extemporânea faz isso, assim como a encenação “Verdade” do diretor e dramaturgo Alexandre Dal Farra (SP), estreada recentemente também em São Paulo.

Temos uma tendência a não querer olhar para os nossos opostos, nossos antagonismos, como se ignorar a presença deles fossem desarticular suas operações. Quando, na realidade, a recusa cega desse antagonismo apenas desarticula qualquer

38

possibilidade relacional e democrática (sugiro a leitura dos textos de Claire Bishop sobre o assunto). E quando falo recusa, reitero que seria o movimento de “fingir coletivamente que tal coisa não existe”, ao invés de enfrentá-la com o empenho de desarticulá-la, seja por diálogo ou por agressividade.

Mais desafiador é retirar o véu do julgamento imediato e buscar compreender as razões por trás dessas figuras antagônicas, buscando uma análise sociológica pertinente e complexa. Nesse sentido, penso que a reafirmação do Dr. Anti como um vilão elabora um movimento decrescente da personagem. Se já a determinamos desde o início e ela segue fiel aos seus próprios princípios, dramaturgicamente ela perde força. E se, ao contrário, nós do público, nos deparássemos com a possibilidade de acreditar nele? Não porque iríamos acolher o seu discurso, mas para sermos capazes de compreender, como ele, de fato, opera. Isso, a arte consegue fazer para além da filosofia e da sociologia. Trazer para o campo do afeto, a operação narrativa construída. Fazer com que eu sinta aquilo que o outro, que eu considerava contrário a mim, sente. Não para me aliar a ele, mas para entender seu mecanismo afetivo e como desarticulá-lo.

O estilo da atuação também é outra escolha determinante na recepção da peça. Com uma atuação completamente irônica, a encenação acaba eliminando qualquer resquício de seriedade que possa colocar a ironia em lugar de tensão. O deboche

39

escrachado conduz a percepção do espectador. Não há brecha para duvidar das personagens, para ver alguma coerência nelas. Elas são ridículas do começo ao fim. O espectador torna-se julgador constante e absoluto das figuras.

Ao longo dos séculos, tanto a dramaturgia quanto outros esforços literários passaram a criticar fortemente a escrita da história como uma estratégia de poder e a organização narrativa em começo, meio e fim, como se uma sequência encadeada de fatos, de modo linear e unilateral, pudesse dar conta da nossa realidade mais rizomática. Mas, o retrato, quadro, paisagem bidimensional tão pouco dá conta disso. A ideia de composição, de reconstruir ao nosso olhar o modo como as coisas se formam e se transformam pode ser um lugar mais arriscado e necessário para a dramaturgia desse teatro político brasileiro que pretenda dialogar diretamente com nossa realidade.

O retrato é tão consistente que vários signos aparecem como elementos de cena rígidos, o copo de leite, o sangue no rosto, a salada de alface, a arma. Talvez, estejamos fortemente acostumados com a lógica do discurso instagramável. As redes sociais e o fluxo dos hiperlinks suprimiram o tempo das composições. As imagens publicitárias precisam ser fortes o suficiente para fixar em nossa mente na primeira olhada e nos fazer reproduzir. Não à toa, discussões complexas e longas sobre femininismo, lugar de fala, luta de classes, entre outras, foram reduzidas de teses e teorias extensas para frases com o limite de caracteres de

40

um tweet e com efeito suficiente para ser repostado. A frase é dissociada do texto, reproduzida em velocidade surpreendente, o que acaba por desviar a discussão para um campo improdutivo ou ainda estacioná-lo no binariedade do certo/errado, bem/mal. Questionome em que medida essa velocidade de elaboração e reprodução das imagens e dos textos não vem afetando a criação e a recepção do público.

Na peça “Dr, Anti” soma-se ainda uma crítica à arte e seus projetos de criação a partir dos contextos vividos. No núcleo, nos deparamos com a personagem da artista que tenta se engajar, propor e criar algo a partir daquela situação, mesmo estando imersa no caos e sem a possibilidade de observar a realidade criticamente. E é essa figura que parece arrematar a nossa ineficiência e impotência diante do cenário, onde não sabemos como transformá-lo. Então, para que serve mesmo a arte? Para que serve essa peça que acabamos de assistir se ela é derivada de um esforço simples, alienado e inútil de reproduzir em linguagem artística uma realidade irracional e inapreensível que continua perceptivelmente irracional e inapreensível? Essa escolha dentro da obra, enquanto discurso, acaba se voltando para a própria peça; porque chegamos ao fim com a certeza de todo o absurdo da paisagem e a única coisa posta em dúvida é a própria arte, o próprio esforço daqueles artistas em fazer aquela obra. E, enquanto puro retrato, de fato, a arte reitera certa inutilidade. Mas, enquanto composição, talvez ela possa sim reconstruir afetos que nos faça perceber a

41

realidade sob outra ótica, que outras ciências humanas não seriam capazes de elaborar por reconstrução analítica e descritiva dos fatos.

Mas, me parece que há também um lugar de honestidade nessa dúvida sobre o papel político da arte ou qualquer utilidade que ela tenha a nível social. Uma tentativa de dissociar a arte do discurso capitalista de produtividade, utilidade e serventia; faz ela também entrar em crise sobre seu compromisso ético e responsabilidade comunitária. A arte não apenas como registro, mas também como exercício de recomposição afetiva e fabulação. E se Dr. Anti pode nos inquietar ao reiterar o quadro, destaco aqui o esforço da obra em redirecionar nosso olhar e ao menos nos colocar diante do problema para que possamos, em longas conversas e sucessivos processos criativos e de pesquisa, reorganizar o teatro político brasileiro em suas emergências.

Dr. Anti

Direção: Ines

Bushatsky e João

Mostazo

Texto: João Mostazo

Elenco: Ernani

Sanchez, Felipe

Carvalho, Letícia

Calvosa, Mariana

Marinho, Mau

Machado, Regina

Maria Remencius.

Atores substitutos:

Tetembua Dandara

Cenário: Fernando

Passetti

Luz: Aline Santini

Figurinos: Marichilene Artisevskis

Direção musical: Gabriel Edé

Artista visual: Lídia

Ganhito

42

Contrarregra: Julia

Tavares

Dezembro / 2022

Produção: Corpo Rastreado – Anderson Vieira

Criação: Cia. Extemporânea

43

44

Tudo, menos uma crítica

Tudo, menos uma crítica. Além do nome da plataforma, este é o desafio dela, seu ponto de início e seu ponto final: como escrever textos reflexivos que sejam tudo, menos uma crítica? Nesse sentido, a pesquisa de Fernando Pivotto, desde 2017 tem sido a escrita reflexiva a partir de espetáculos teatrais que se afaste do modelo avaliativo, da chancela e da orientação de consumo, e se aproxime de outras possibilidades poéticas e sensíveis. A crítica pode ser um ponto de encontro? A crítica pode ser uma conversa? A crítica pode ser um espaço de partilha?

A partir destas perguntas, o TMUC tem se mantido ativo e interessado nas trocas possíveis e na construção coletiva entre artistas, obra, crítica, leitores e quem mais se interessar por teatro.

45

Amores que... O que?

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

Amores Que... Ô Que?

Roteiro e Direção

Geral : Oru Florydo.

Performers : Bibi de Bibi, Bruxa Travesti, Gabs Ambròzia, Laian Lara, Menine Negre e Nu Abe.

Figurinos e Adereços : Italo Iago.

Trilha Sonora : Bibi de Bibi.

Mixagem Final : Yalla Kala.

Iluminação : Serafim do Mundo.

Videomaker : Nu Abe

Novembro / 2022

e Oru Florydo.

Edição : Nu Abe.

Comunicação e Social Media : Anderson Vieira. Assessoria de Imprensa : Nossa Senhora da Pauta.

Design : Oru Florydo e Istefan.

Produção Executiva : Yaga Goya.

Produção Geral : Anderson Vieira.

Realização : Tranz-

borde |

Programa VAI : Secretaria

Municipal de Cultura de São Paulo.

Apoio : Chákara

Amorada, Centro de Referência da Dança de São Paulo, Corpo Rastreado, Oficina Cultural Oswald de Andrade.

Agradecimentos : Grupo Claricena, Indra Haretrava, SubT Vegan, Teatro Já!

58

59

Foto: Laerte K é ssimos

4 da espécieA história do corpo coisa nenhuma

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

4 da Espécie - A História do Corpo Coisa Nenhuma

Texto e Direção: Michelle Ferreira

Diretora Assistente: Leticia Rodrigues

Elenco: Ivone Dias Gomes, Letícia Rodrigues, Lucia Bronstein, Maíra De Grandi, Maura Hayas, Renata Augusto e Renata Guida.

Direção de arte: Kleber Montanheiro

Desenho de luz: Claudia Di Bem

Desenho de som: Fernando Martinez

Novembro / 2022

Trilha original: Eric Budney

Sonoplastia: Michelle Ferreira

Preparação corporal: Maíra De Grandi

Assistente de Figurino: Marcos Valadão

Operação de Luz: Iaiá Zanatta

Operação de som: Tomé de Souza

Cenotécnico: Evas Carretero

Costureira: Salomé Abdala

Direção de Produção: Gustavo Sanna

Assistente de Produção: Raphael Carvalho

Assessoria de Imprensa: Pombo Correio

Fotos e vídeos: Laerte Késsimos

Programação Visual: Maura Hayas

Provocadora: Flávia Strongolli

Idealização e Produção Geral: A Má Companhia Provoca

72

73

Foto: Andre Nicolau

Foto: Andre Nicolau

5 Alaska

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

Alaska

Autor: Cindy Lou

Johnson

Título original: Brilliant

Traces

Tradução: Luiza Vilela

Direção: Rodrigo Pandolfo

Elenco: Louise D’tuani e Rodrigo Pandolfo

Contrarregragem performática:

Gab’s Ambròzia e Canafístula Lima

Assistente de direção:

Rael Barja

Dezembro / 2022

Preparação corporal: Ana Paula Lopez

Cenografia: Miguel Pinto Guimarães

Desenho de luz: Wagner Antonio

Figurinos: Jay Boggo

Trilha sonora: Azullllllll

Operador de luz: Dimitri Luppi

Operadora de som: Jéssica Silva e Alírio Assunção

Cenotécnico: Bruno

Portela

Fotografias: Patrícia Cividanes e André Nicolau

Identidade visual: Patrícia Cividanes

Assessoria de imprensa: Equipe D Comunicação – Berê

Biachi e Canal Aberto – Márcia Marques

Produção: Corpo Rastreado – Leo Devitto

Administração: Os Satyros.

86

87

Desmonte

Foto: Hugo Honorato

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

Desmonte

Realização: Grupo

Girino

Direção e dramaturgia: Tiago Almeida

Elenco: Iasmim Marques, Kely Daiana e Marco Aurélio Bari

Trilha sonora: Daniel

Nunes

Iluminação: Pedro

Paulino e Richard

Zaira - Cia Tecno

Direção de arte: Taísa

Campos

Construção de

Dezembro / 2022

bonecos: Gustavo Campos (Ed)

Construção de maquetes e miniaturas: Gustavo Campos (Ed), Iasmim Marques, Igor Salgado, Kely de Oliveira, Marco Aurélio Bari, Taisa Campos e Tiago Almeida

Pintura e acabamentos: Igor Salgado

Assistência de ateliê: Amanda Porto e Yuri Victory

Figurino e Maquiagem: Iasmim Marques

Consultoria técnica

audiovisual: Guilherme Pedreiro e Daniel S. Ferreira

Produção executiva: Iasmim Marques

Produção: Marcela Rodrigues

Filmagem: Limonada

Audiovisual

Fotos: Hugo Honorato

100

101

102

ruína acesa

o ruína acesa foi criado em abril de 2017 por Amilton de Azevedo com o intuito de ser uma plataforma de crítica cultural inicialmente voltada apenas à obras teatrais, durante a pandemia também passou a acolher textos sobre trabalhos virtuais, filmes e séries.

manter a ruína acesa. a ideia que o nome do projeto carrega traz consigo uma referência à efemeridade do teatro: uma chama que consome à si mesma. a escrita crítica emerge, então, como possibilidade não apenas de registro, mas de recriação da obra. assim, ruína acesa é uma possibilidade de reverberar acontecimentos cênicos; analisando-os criticamente a partir de suas próprias propostas. a crítica configura-se, assim, como diálogo, reflexão e, fundamentalmente, como cúmplice do fazer artístico.

103

Erupçãoo Levante ainda não

terminou

Foto: Renato Coelho

evocar em corpo-cruzo uma cartografia tectônica

Por Amilton De Azevedo

“(…) o caboclo das Sete Encruzilhadas permanece sendo um poderoso intelectual brasileiro. Nunca achei mera coincidência que seu brado insubmisso tenha sido lançado no aniversário da Proclamação da República. Seu protesto gritado na ventania, suas flechas atiradas na direção da mata virgem clamam por uma aldeia que reconheça a alteridade, as gramáticas não normativas, as sofisticadas dimensões ontológicas dos corpos disponíveis para o transe, a generosidade dos encontros, as tecnologias terapêuticas e populares do apaziguamento das almas pela maceração das folhas e pela fumaça dos cachimbos do Congo. É ainda o brado mais que centenário do caboclo das Sete Encruzilhadas que joga na cara do Brasil, como amarração, nosso desafio mais potente: chamem os tupinambás, os aimorés, os pretos, os exus, as pombagiras, as ciganas, os bugres, os boiadeiros, as juremeiras, os mestres, as encantadas, as sereias, os meninos levados, os pajés, as rezadeiras, os canoeiros, as pedrinhas miudinhas de Aruanda. Chamem todas as gentes massacradas pelo projeto colonial (e cada vez mais atual) de aniquilação. A pemba risca os ritos desafiadores de afirmação da vida.” (Luiz Antonio Simas em O corpo encantado das ruas)

Temperos, terra e outras matérias em pó marcam chão e ar como pembas riscam terreiros. Corpos vibram.

106

Convocam de seus centros a energia vital que faz do mundo tremor e movimento. A coletivA ocupação faz de cada molécula de cada corpo e de cada centímetro do espaço cênico do Sesc Avenida Paulista um vulcão ativo em Erupção – o Levante ainda não terminou (2022). Alinhados em coro, transformam-se em uma maré de lava que avança de costas, à contrapêlo da História. De onde se espera destruição, emerge Tituba, primeira voz ancestral dentre as tantas evocadas pela encenação.

Se a palavra de ordem em Quando Quebra Queima (2018), primeiro trabalho do grupo, era ocupação, Erupção é uma visão que parte da história – esse profeta com o olhar voltado para trás, que, pelo que foi, e contra o que foi, anuncia o que será, como escreve Eduardo Galeano – para lançar no devir processos de retomada.

Assim como no espetáculo-acontecimento anterior, desde o início, são os corpos pulsantes que dizem mais do que as palavras. Da mesma forma, a coletivA ocupação traz a emergência de corpos cansados de não serem ouvidos; de corpos exaustos por sua invisibilização. Corpos que entendem que não precisam pedir licença para existir. Mas em Erupção – o Levante ainda não terminou, seus corpos-vivências expandemse enquanto signos para além de si; tornam-se corposcavalos de vozes históricas, míticas, místicas e de forças da natureza.

107

Sob a direção de Martha Kiss Perrone, Erupção é criação eminentemente coletivA, como pode se verificar na própria tessitura da cena e confirmar pela organização da ficha técnica: a dramaturgia é creditada, nesta ordem, à coletivA ocupação, Ícaro Pio, Lilith Cristina (ambos também performers-criadores) e Perrone. Há também a banda coletivA e as frentes – Corpo coletivA, Música coletivA, Dramaturgia coletivA, Visualidades coletivA – compostas tanto por performers-criadores quanto por colaboradores.

Nesta lida com uma miríade de cosmogonias e narrativas, Erupção estrutura-se enquanto uma ambiciosa empreitada da coletivA. Ao encenar tempos e ventos, performers-criadores são corpos-encantades, corpos-magmas, corpos-mares, corpas-ancestrais. Assim, ainda que partindo de acontecimentos históricos, este Levante que ainda não terminou parece se desdobrar em eras geológicas, movimentando profundezas de um mundo em contínua (trans) formação.

Se por vezes a apreensão do todo do discurso corre o risco de escapar pelos dedos, a todo momento é possível sentir as mudanças climáticas do espaço cênico. Corpos, corpas, música, palavra e iluminação são terremotos e tempestades nesta Erupção constante. Festa e guerra, alegria e angústia, prazer e dor, polos aparentemente binários, são como placas tectônicas em seus movimentos convergentes, divergentes e transformantes.

108

Nesta cartografia de levantes, o tremor necessário para fazer emergir vulcões faz da lava representação precisa do suor dos condenados da Terra; dos excluídos das terras. O movimento espiralar da coletivA se desenvolve na efetivação de uma gira cênica onde as revoltas do passado são pulsações ancestrais na direção de futuros possíveis. Os ventos ensinam, como diz um velho provérbio dos congos, que os pássaros têm asas porque elas lhes foram passadas por outros pássaros (Simas e Luiz Rufino em Encantamento: sobre política de vida)

Depois de ocupar tudo, a coletivA parece ter feito das ruas de asfalto e clareiras nas matas seus territórios de escavação e invenção. E conforme aponta Simas (em O corpo encantado das ruas), precisamos de corpos fechados ao projeto domesticador do domínio colonial, que não sejam nem adequados nem contidos para o consumo e para a morte em vida. Precisamos de outras vozes, políticas porque poéticas, musicadas; da sabedoria dos mestres das academias, mas também das ruas e de suas artimanhas de produtores de encantarias no precário.

O projeto agregador que se materializa em Erupção busca evocar essas outras vozes, fazer confluir as sabedorias e as artimanhas na escolha por trabalhar na direção do reencantamento do mundo. E o encantamento enquanto manifestação da vivacidade expressa no cruzo entre naturezas e linguagens, está implicado na dimensão da comunidade e do rito

109

(Simas e Rufino em Encantamento: sobre política de vida). Por isso, talvez, a coletivA opere precisamente neste cruzo.

A pedagogia das encruzilhadas é versada como contragolpe, um projeto político/epistemológico/ educativo que tem como finalidade principal desobsediar os carregos do racismo/colonialismo através da transgressão do cânone ocidental. Esse projeto compreende uma série de ações táticas que chamamos de cruzos. São essas táticas, fundamentadas nas culturas de síncope, que operam esculhambando as normatizações. Os cruzos atravessam e demarcam zonas de fronteira. Essas zonas cruzadas, fronteiriças, são os lugares de vazio que serão preenchidos pelos corpos, sons e palavras. Desses preenchimentos emergiram outras possibilidades de invenção da vida firmadas nos tons das diversidades de saberes, das transformações radicais e da justiça cognitiva. (Simas e Rufino em Fogo no Mato: a ciência encantada das macumbas)

Quando a coletivA ocupação faz des performers corpos-cruzos na evocação de forças que desenham em Erupção uma cartografia tectônica, a encenação apresenta uma espécie de potência místico-dialética, onde a presença de entidades e encantades não se descola da materialidade histórica, compreendendo o rito como dimensão comunitária e organizador de sociedades plurais.

110

Para muito além dos nomes próprios escutados na cena, de líderes de revoltas à avôs e avós des performers-criadores, a Erupção é fundamentalmente coletiva e coletivizante. Nas composições cênicas, o coro é uma constante. Em coreografias, o movimento uníssono é contaminado por vibrações em diferentes frequências que emanam de cada corpo que pulsa. Nos cruzos habitados pela coletivA, emergem as tantas possibilidades de invenção de vida.

Em todas as camadas de Erupção assenta-se um tempo espiralar, um tempo que não elide as cronologias, mas que a subverte (Leda Maria Martins em Performances do tempo espiralar). A batida sincopada dos tambores coexiste com os beats eletrônicos na trilha assinada pela Frente de música coletivA e DJ Shaolin. Nos figurinos de Juan Duarte, tradição e cotidiano friccionam-se em farrapos que sustentam um fluxo que atravessa tempos e espaços. A iluminação de Benedito Beatriz faz do teto um céu onde atmosferas dançam ao mesmo tempo em que lasers desenham e recortam a cena, algo entre a cultura de festas underground da cidade de São Paulo e uma perspectiva (afro)futurista.

Correndo em círculos, es performers-criadores fazem ventar dentro do espaço. No rodar desta gira, movimentam as cinzas de uma distopia passada e presente; o processo civilizatório e seus projetos coloniais, suas opressões, supressões, violências. Raça, gênero, classe, cultura, sociedade. A coletivA ocupação

111

transborda em lava para guerrear, festejar, destruir, reconstruir e reencantar mundos. Erupção espalha as cinzas como quem semeia o solo para plantar futuros.

Erupção - o Levante ainda não terminou

Performance e criação: Abraão

Kimberley, Akinn, Alicia Esteves, Alvim Silva, Ariane Aparecida, Benedito

Beatriz, Dj Shaolin, Ícaro Pio, Lara Júlia

Chaves, Letícia

Karen, Lilith Cristina, Marcela Jesus, Marcéu Maria Fernandes, Mel Oliveira, Matheus Maciel, PH

Veríssimo Direção:

Martha Kiss Perrone

Dramaturgia: Ícaro

Pio | Lilith Cristina |

Martha Kiss Perrone

Novembro / 2022

Iluminação: Benedito Beatriz

Direção de movimento: Ricardo Januário

Colaboração corporal: Castilho

Som: DJ Shaolin | Frente Música coletivA

Colaboração musical: Anelena Toku | Rafael Coutinho

Figurino: Juan Duarte

Assistência de Fig-

urino: Marcela Akie

Coordenação de palco: Jaya Batista

Direção de arte: Frente Visualidades coletivA

Preparação vocal: Abraão Kimberley

Produção: Corpo Rastreado - Gabs

Ambròzia | Paula

Serra

Difusão: Corpo a Fora

Residência: Casa do Povo

112

113

Foi enquanto eu esperava a encomenda de um livro...

ã o

Foto: Everson Verdi

a coragem do nós

Por Amilton De Azevedo

Talvez um dia o poeta tenha seus corações ardentes. Talvez o mundo tenha. Sim, o mundo precisará de corações ardentes, de estrelas luminosas e de jovens cheios de disposição e vigor, quando terminar a guerra e se restabelecer a paz. Corações jovens, mentes jovens e corpos jovens farão o mundo jovem novamente. (Stig Dagerman, A política do impossível)

Uma célula revolucionária desenha seus planos de convencer corações e conquistar nações. Conclamam pelo apoio popular, mas quando uma representante do povo se apresenta como voluntária, recusam-se a atender a porta, desconcertados. O segundo espetáculo do Grupo Pano, Foi enquanto eu esperava a encomenda de um livro de Maiakóvski que tive uma epifania sobre a Revolução, é tradução cênica da sensação de seu coletivo criador e de toda uma parcela da população brasileira.

Na formalização de suas próprias angústias, jovens artistas questionam-se enquanto indivíduos e coletividades na busca de estruturar suas questões estético-políticas no decantar possível do diálogo entre diversas pesquisas de linguagens teatrais contemporâneas. O trabalho de estreia do grupo, Pano. Fim., trazia um distópico ocaso do próprio fazer cênico enquanto homenageava o teatro como o maestro

116

do invisível que é em sua organização em torno dos discursos que projeta, sintetiza e propõe.

Agora, Foi enquanto eu esperava amplia a distância focal entre sujeitos e objetos: se Pano. Fim. voltava seu olhar para as possibilidades e limitações da teatralidade em si, a nova obra do Grupo Pano parte das teatralidades do poder, mesmo enquanto resistência e dissidência, para refletir em torno das implicações de cada sujeito nas lutas e revoluções dos tempos que correm, compreendendo a necessidade de problematizar caminhos percorridos e convocar à imaginações radicais na direção de futuros mais prósperos e harmônicos.

Na encenação que inaugurou o Grupo Pano, já se questionava a função do artista diante do fracasso das sociedades capitalistas contemporâneas. Agora, com igual transparência e grandes doses de ironia, o coletivo encampado pelo diretor e dramaturgo Caio Silviano aborda a função social possível do jovem artista burguês diante das necessidades revolucionárias para a transformação do mundo ocidental contemporâneo.

(…) é preciso se rebelar, atacar o sistema mesmo sabendo que – e esse talvez seja o grande dilema dos socialistas de hoje –, tragicamente , qualquer defesa ou ataque não são nada mais que simbólicos, mas devem ser feitos assim mesmo, pelo menos para que ele não se envergonhe de não o haver feito. (Stig Dagerman, A política do impossível)

117

Foi enquanto eu esperava é uma demarcação incisiva do coletivo na percepção de que tudo é passível de questionamento – discursos ideológicos, bases teóricas e produções estéticas parecem todos balançar na dinâmica da encenação. O Grupo Pano compreende o locus social de sua instituição enquanto coletividade teatral na cidade de São Paulo e toda a reflexão proposta pela obra é indissociável dos marcadores sociais que atravessam sua composição – que não escapa, nem nega, de sua constituição majoritariamente branca e burguesa. Ao mesmo tempo, o cinismo comum a trabalhos de pretensa autocrítica aqui encontra uma estrutura onde pode navegar com certa tranquilidade.

Isso porque texto e cena, sob a batuta de Silviano, dialogam em seus fluxos de discurso e linguagem numa forma que resulta no trânsito entre expedientes reconhecíveis, com referências nítidas – intencionais ou não – a outros trabalhos e reflexões, e um encontro singular de proposições que friccionam diversos graus de representação e ficção em sua composição.

Entre narradores, personagens e personas, Foi enquanto eu esperava faz de seus intérpretes artífices de tentativas de transformação diante da inóspita realidade. Enquanto o horizonte se coloca cada vez mais estreito, buscam fazer de suas ações àquelas dignas de corações ardentes, cheias de disposição e vigor, ainda que tateando as possibilidades de efetivamente concretizá-las enquanto Ato. Na lida com

118

suas agências enquanto seres políticos, deparamse com as limitações que se impõem diante de suas utopias.

A política foi definida como a arte do possível. Parece ser uma definição adequada. O possível é, na verdade, o mínimo pensável. Crer nele significa ter feito uma censura preventiva sobre a possibilidade do risco, da esperança e do sonho. No mundo do possível , o ser humano é apenas um prisioneiro do medo e da indiferença. Diante do possível, ele é tão impotente quanto diante da morte. (Stig Dagerman, A política do impossível)

No teatro, não há – ou não deveria haver – espaço para a indiferença. O mínimo pensável é muito pouco, e assim acaba também por ser o próprio possível. Talvez seja esse o motivo para o Grupo Pano trazer à cena palhaços, bufões, bebês, poetas antigos e a ânsia do novo: para que se possa encarar cada triunfo e cada derrota com o mesmo invulnerável sorriso, como propõe Stig Dagerman e sua política do impossível, citado ao longo deste texto e também no assinado por Silviano no programa do espetáculo. Porque insensatez é aceitar o possível.

Há em Foi enquanto eu esperava a sensatez de ir além: a coragem de propor um nós. Mesmo diante dos fracassos, há um alvorecer que se anuncia, ainda que oculto pelas nuvens que impedem o vislumbre de caminhos certos. Derrubam-se cânones artísticos

119

e referências antigas, na compreensão de que muito ainda há por se inventar – na vida, na labuta, na luta.

Sempre se demoliram casas e as pessoas sempre choraram pelos tijolos derramados. Sempre foi difícil entender isso, mas um dia também vão chorar quando o novo prédio ficar velho e for demolido. (Stig Dagerman, A política do impossível)

Na metateatralidade insistente do Grupo Pano, cuja pesquisa de linguagem parece verticalizar-se na direção das possibilidades de diferentes enquadramentos ficcionais em sua prática épico-narrativa, lançando mão inclusive de uma falsa performatividade para construir relações entre cena e público, debatem-se as distintas aproximações entre teatro e sociedade, entre indivíduo e coletivo, entre história e subjetividade. Não se trata de ignorar referências e circunstâncias, mas de compreender que a dialética se constitui no tempo presente; a prática é o critério da verdade.

Foi enquanto eu esperava a encomenda de um livro de Maiakóvski que tive uma epifania sobre a Revolução

Direção e Dramaturgia: Caio Silviano

Elenco: Alice Guêga, Amanda Quintero, Bernardo Bibancos, Cecília Barros, Henrique Reis, Juliano

Veríssimo e Rafael Érnica

Direção de Arte e Design Gráfico: Cecília Barros

Adereços: Amanda

Quintero e Bruno Britto Chiomento

Máscaras: Rafael Érnica

Iluminação: Lui Seixas

120

Operador de Luz: Bruno Camargo

Trilha Sonora e Música: Grupo Pano

Fotos de divul-

gação: Vinicius

Aguiar

Novembro / 2022

Assessoria de Imprensa: Nossa

Senhora da Pauta

Produção: Grupo Pano e Anayan

Moretto

Apoio: Turma do

Bem, Grupo Redimunho de Teatro, Planeta’s, Piolin e Luna di Capri

Realização: Grupo

Pano

121

Desmonte

Foto: Hugo Honorato

cada vida pequeno universo

Por Amilton De Azevedo

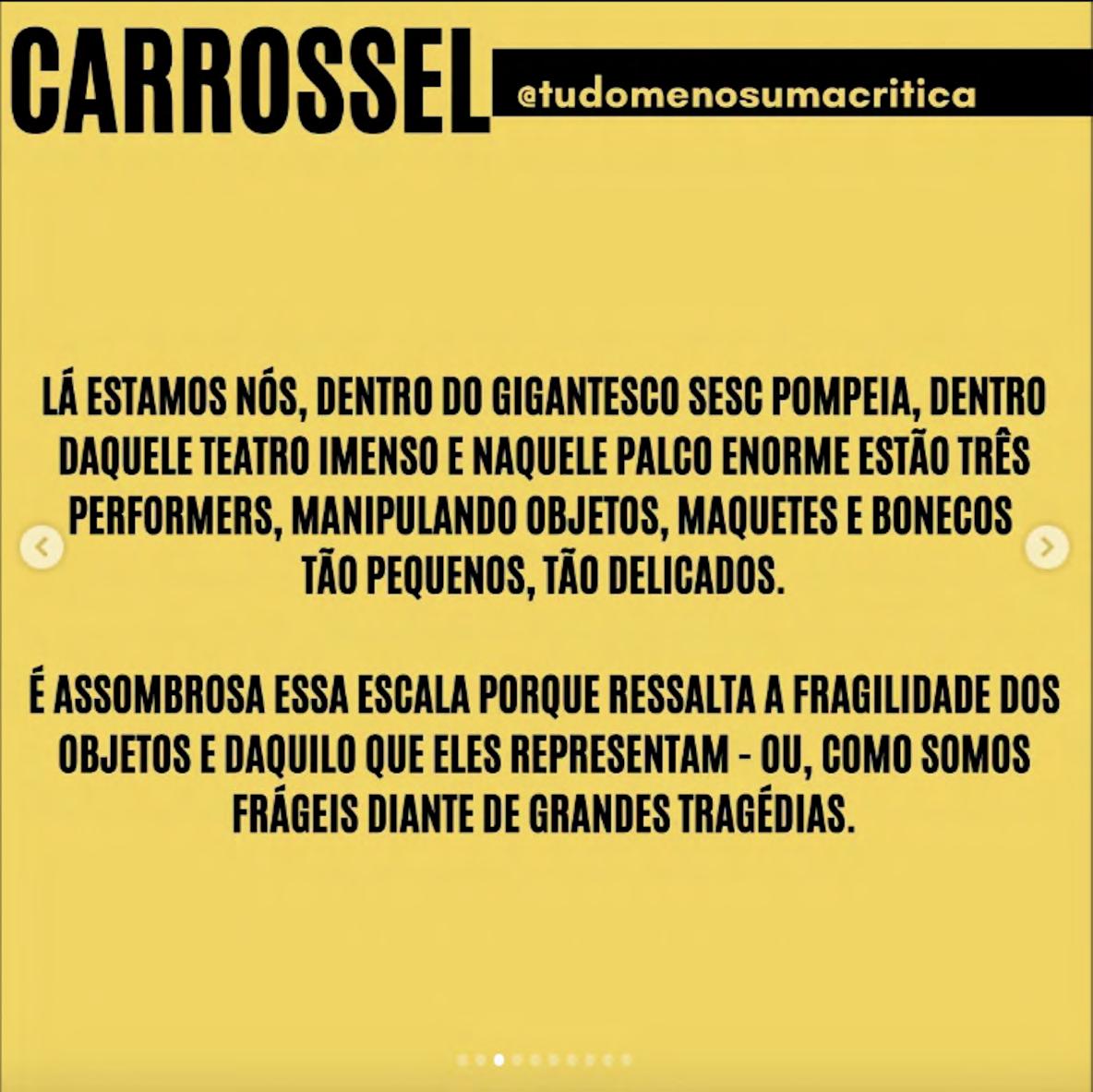

Na tarde de 5 de novembro de 2015, o rompimento da barragem do Fundão, em Mariana (MG), controlada pela Samarco (um empreendimento conjunto da Vale S.A. e da BHP), vitimou dezoito pessoas – e uma segue desaparecida. O desastre industrial é, ainda, considerado o causador do maior impacto ambiental na história do país. Menos de duzentos quilômetros e quatro anos separam esta tragédia de outra: em 25 de janeiro de 2019, a barragem da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG), controlada pela Vale S.A., também se rompeu, causando a morte de 270 pessoas no que se tornou o maior acidente de trabalho do Brasil. No início do espetáculo Desmonte, do Grupo Girino (MG), um letreiro traz alguns destes dados para dimensionar tais acontecimentos. Serão as únicas palavras apresentadas na obra; tudo o mais será dito em imagens através de movimentos, sons, objetos e projeções.

Os dois desastres foram amplamente cobertos pela mídia, e dificilmente algum espectador de Desmonte não se lembre da comoção nacional nos períodos. Mais do que denunciar os crimes da Vale S.A. (cujo nome não é citado diretamente), o Girino parece intencionar a evocação da memória, compreendendo o assombro como afeto possível a partir da tessitura de uma fricção entre dramaturgia visual e sonora. Desmonte constrói

124

retratos por trás dos números; resgata as tantas dimensões das tragédias contando da imensidão das miudezas. No palco, pequenos nichos são amplificados pela mediação de câmeras, no encontro entre teatro de objetos, teatro visual e live cinema.

A narrativa da encenação caminha do cotidiano à fantasmagoria; das vidas e rotinas comezinhas ao pós-lama. O Girino faz do vídeo o ponto focal, criando composições imagéticas na lida com a relação entre performer visual (utilizando o termo do professor Wagner Cintra), bonecos, máscaras, cenários, objetos, documentos e materiais brutos. Ao mesmo tempo, a iluminação, ainda que conduzindo o olhar para os pontos de atenção, permite ao espectador acompanhar a construção no palco não só daquilo que se vê projetado, mas a preparação para os próximos enquadramentos e a lida com os vestígios antes vistos. Nesse sentido, impressiona a organização múltipla e a precisão na manipulação das materialidades cênicas.

É curioso notar que o encontro entre a pesquisa de linguagem desenvolvida pelo Grupo Girino – fundado em 2006, com trajetória consolidada dentro da cena do teatro de animação brasileiro – e a temática do presente trabalho gera uma série de implicações na maneira que o conteúdo se apresenta na estrutura (e vice-versa): a forma resultante carrega, no trânsito entre as dimensões macroambientais e a singularidade de cada vida então perdida, entre o tamanho dos performers visuais (Iasmim Marques, Kely Daiana e

125

Marco Aurélio Bari) e a miudeza dos bonecos e objetos, uma certa tensão que vai além da relação palco-tela.

A presença de recursos audiovisuais é cada vez mais comum nas teatralidades contemporâneas. Porém, parece inevitável refletir em torno de seus usos e significados. Fica evidente o posicionamento do Girino e é nítido que a escolha da utilização de tais recursos está inteiramente conectada às suas pesquisas cênicas; ao mesmo tempo, o que é uma câmera que registra de perto a dor de uma tragédia? Para além da delicadeza dos modos encontrados pelo grupo para levar ao palco belezas (ainda que tristes) e assombros, as manchetes que se pode ler em um dos catitos cenários pode lançar, de algum modo, o espectador a refletir em torno da cobertura de catástrofes – tão comuns em todos os noticiários brasileiros – em uma sociedade hipermidiatizada.

Nesse sentido, a técnica apurada percebida em Desmonte – não apenas ligada às formas animadas mas também nos enquadramentos e edição ao vivo dos movimentos da cena no vídeo projetado – poderia trazer consigo uma espécie de fetichização de tais recursos de linguagem. Porém, ainda que em certos momentos possa haver um interesse maior da atenção do espectador no como o que está sendo apresentado está sendo construído, correndo o risco de gerar uma certa alienação, a direção e a dramaturgia de Tiago Almeida parece ciente de tais questões.

126

Na trajetória de Desmonte, enquanto acompanhamos o silêncio da imensidão das miudezas onde figuras sem nome vêem suas rotinas sendo subitamente atravessadas pelo volumoso caos de rejeitos, há um movimento na direção do terror – atmosfera construída e sustentada também pela trilha sonora de Daniel Nunes. O espetáculo traz momentos de um delicado realismo – dentro das convenções estabelecidas pela linguagem – nas ações dos bonecos dentro das bonitas maquetes. Aos poucos, tudo que era vida vai encontrando morte. A lama invade as casas e as pessoas. As materialidades cênicas dão lugar à fantasmagoria de máscaras e gestos dos performers visuais movendo suas dores, efetivando-se como duplos dos objetos inanimados; são eles, também, corpos sem vida, ausências presentificadas, silêncios soterrados.

Em Diante da dor dos outros, Susan Sontag nos lembra “que mostrar o inferno não significa, está claro, dizer-nos algo sobre como retirar as pessoas do inferno, como amainar as chamas do inferno”. No trabalho do Grupo Girino, a denúncia é formalizada em angústia, desconforto e incômodo de forma efetiva dentro do que se propõe. Mas Desmonte também nos lembra do que significam os números de tragédias: cada vida pequeno

127

Desmonte

Realização: Grupo

Girino

Direção e dramaturgia: Tiago

Almeida

Elenco: Iasmim

Marques, Kely

Daiana e Marco

Aurélio Bari

Trilha sonora: Daniel

Nunes

Iluminação: Pedro

Paulino e Richard

Zaira - Cia Tecno

Direção de arte:

Taísa Campos

Construção de

Dezembro / 2022

bonecos: Gustavo Campos (Ed)

Construção de maquetes e miniaturas: Gustavo Campos (Ed), Iasmim Marques, Igor Salgado, Kely de Oliveira, Marco Aurélio Bari, Taisa Campos e Tiago

Almeida

Pintura e acabamentos: Igor Salgado

Assistência de ateliê: Amanda Porto e Yuri Victory

Figurino e Maquiagem: Iasmim Marques

Consultoria técnica

audiovisual: Guilherme Pedreiro e Daniel S. Ferreira

Produção executiva: Iasmim Marques

Produção: Marcela Rodrigues

Filmagem: Limonada Audiovisual

Fotos: Hugo Honorato

128

129

Retrospectiva 2022

retrospectiva 2022

Por Amilton De Azevedo incandescência

Um longo poema da criação diz que, certa feita, Exu foi desafiado a escolher, entre duas cabaças, qual delas levaria em uma viagem ao mercado. Uma continha o bem, a outra continha o mal. Uma era remédio, a outra era veneno. Uma era corpo, a outra era espírito. Uma era o que se vê, a outra era o que não se enxerga. Uma era palavra, a outra era o que nunca será dito. Exu pediu uma terceira cabaça. Abriu as três e misturou o pó das duas primeiras na terceira. Balançou bem. Desde este dia, remédio pode ser veneno e veneno pode curar, o bem pode ser o mal, a alma pode ser o corpo, o visível pode ser o invisível e o que não se vê pode ser presença. O dito pode não dizer e o silêncio pode fazer discursos vigorosos. A terceira cabaça é a do inesperado: nela mora a cultura. (Luiz Antonio Simas, em O corpo encantado das ruas)

UM COMEÇO

Deitado no chão em um entardecer vejo marte despontando no céu. Penso que pra mim ele é inatingível, para além de qualquer mensurabilidade. Aquele ponto está lá, existe, distante de nós uma enormidade, e pra essa reflexão pouco me importam dados e possibilidades que me digam que em breve

132

estaremos lá.

E então me lembro que mais cedo vi meu irmão no mesmo gramado fazendo subir um pipa e o céu era então dele ao mesmo passo que não, seu esforço era fazer do vento um aliado enquanto era também inimigo e aquele papel com aquela linha de fios de sacos plásticos combatia e irmanava-se com aquela infinitude de azul e nuvens.

Isso tudo era tão simples quanto complexo, um homem e um carretel de linha, e um céu e um infinito e marte à distância. São esses movimentos que me fazem começar essa reflexão, tendo como (única das) certeza(s) que para falar de teatro preciso me colocar enquanto ser no mundo, botar pra jogo como vejo tudo que me circunda; a vida, os vivos, os ventos.

ANTES DE MAIS NADA

Mais do que necessário, é honesto dizer que a construção deste texto parte de dois pontos focais. Duas publicações no Instagram. Além delas, de uma infinidade de conversas – principalmente com minha mãe, com quem tanto compartilho sobre o que vejo e penso e vice-versa. Também da provocação do querido Kil Abreu (um dos que primeiro me ensinou e tanto ensina e faz refletir sobre a crítica teatral) em um post no Facebook quando do lançamento do Projeto Arquipélago: é preciso que críticos perguntem a si mesmos, a si mesmas, sobre a relevância social do seu

133

trabalho. Em outras palavras: o que teríamos a oferecer à sociedade, se esta se coloca publicamente no apoio à nossa atividade? a crítica tem interesse público? Se sim, em que termos? Talvez cheguemos à conclusão que não, não tem interesse algum. É uma possibilidade. E é algo que talvez nos chame a avaliar o que se tem feito.

Não acho que uma retrospectiva como essa irá responder nada disso, mas é um bom registro em torno do que me mobiliza a escrever; a seguir escrevendo, seguir insistindo. Gosto de acreditar que no meu trabalho essa avaliação vai se construindo. Mas, sigamos: para essa incandescência – nome que criei no segundo ano do ruína acesa para apontar destaques (seja lá o que isso signifique) da cena teatral que seguem reverberando (e você pode acessar elas aqui: 2018, 2019, 2020, 2021) – penso que me movimento por dois caminhos que podem soar contraditórios, e que bom que seja assim.

(PR)A QUE SERVE UMA LISTA?

A primeira inspiração-provocação é uma publicação no formato de carrossel escrita por Ronaldo Serruya, legendado por uma pergunta: a quem interessa a superlativização das coisas? Na reflexão desenvolvida ao longo de dez cards, Ronaldo aponta para como superlativar é simplificar. E como essa tendência acaba por alinhar-se com a lógica neoliberal, meritocrática, individualista da sociedade contemporânea.

134

a gente precisa querer apenas estar atento ao tempo, com olhos de ouvir e ouvidos de ver o que os antigos sopraram e sopram e o que os que ainda virão sopram de lá do futuro. e sobretudo, o que nós estamos fazendo com todos esses sopros. (Ronaldo Serruya)

Citando o ativista espanhol Paco Vidarte e sua escritafaísca, Ronaldo nos lembra que melhor do que termos dissidências no topo é a própria destruição da ideia de topo. Em Ética Bixa, livro que o próprio autor chama de panfleto radical e fanzine libertário, Paco aponta que toda ética universal, no fundo, é absolutamente particular, é uma ética de classe, de povo escolhido, de héteros, de masculinos, de uma maioria que pretende impor uma ética particular – por muito majoritária que seja – a todos em seu próprio benefício e em prejuízo das minorias que não pertençam ao seu círculo de poder: a fundação ou a proclamação de uma ética sempre é uma operação de poder, de opressão, de controle social. Mais adiante, dirá que a única coisa que o poder quer é que nós pisemos no pescoço uns dos outros por diferentes motivos.

Insistentemente reafirmo a crítica como lugar de poder, ainda que muitas pessoas possam pensar que não, que nunca, ou que já não mais. Paco também diz que toda a força que sustenta o poder que governa o sistema social procede apenas das agressões cotidianas, pequenas, microscópicas, imperceptíveis que cada um comete quase sem se dar conta. E, ainda, mais próximo deste meu fazer, cada palavra, cada vocábulo, cada

135

significante, cada termo é revolucionário, é portador de conflito social, é portador de valores de uma classe, de um grupo, de determinados interesses. Cada palavra é um projétil, uma bomba, munição.

Voltando à publicação-projétil de Ronaldo: em qualquer análise, da política à cultural, a superlativização das coisas vai apequenando o quadro geral, invisibilizando toda a profunda cadeia diversa e rica de produção de discursos, de obras, de estratégias, de lutas. esse país é complexo demais. toda política feita aqui, toda arte feita aqui é complexa demais.

Não acredito que neste projeto de crítica, no ruína acesa, se incorra muito na superlativização; mas isso não me impede de refletir muito em torno dos apontamentos feitos por Ronaldo – não apenas lembrar da complexidade, mas encará-la. Por isso, ainda que por um momento tenha pensado em simplesmente não fazer uma lista, talvez apenas escrever algo semelhante à (anti)retrospectiva do ano passado, é fundamental frisar aqui: o intuito deste texto não é apontar as melhores nada. É a tentativa de estar atento ao tempo e construir registros daquilo que o rasga, considerando o que nós estamos fazendo com todos esses sopros.

Então, chegamos no segundo ponto focal que me move nesta (longa) introdução: a publicação de Juliano Gomes em torno da construção de uma lista de filmes para a revista inglesa Sight&Sound. Antes de divulgar os dez filmes apontados por ele para o ranking

136

The Greatest Films of All Time, Juliano compartilhou algumas reflexões em torno da própria ideia de lista, apontando que gera muito ruído em relação ao seu significado social como gesto (…) os parâmetros ficam confusos e ninguém parece saber bem do que se está falando, o que está em disputa ali.

A questão é entender como um gesto pode tentar produzir algum movimento. Olhar o contexto, imaginar os padrões, observar as peças em jogo, buscando imaginar uma aposta que promova ideias potencialmente férteis.

Vale a pena ler o texto do Juliano na íntegra, para além dos trechos que recorto e colo aqui. Ele insiste no resgate da exposição pública dessas apostas; sustentadas por ideias, argumentos e critérios, inclusive na direção de promover e discutir os motivos pelos quais arte e cultura importam. E defende que isso precisa ser um exercício público constante.

(…) me parece útil expor publicamente nossas apostas em termos de ideias, visões de mundo, valores que achamos importantes: escolher e assumir. Escolher e assumir, com argumentos para sustentar o valor – ou, talvez, a fertilidade – de obras que queremos inscrever nos tempos que nos cabe viver. Com a consciência de que nenhuma intervenção será perfeita e de que o trabalho nunca termina. Mais do que apenas apontar nomes, compreender, lançar luz, defender algumas das ideias em disputa do campo no processo cultural

137

brasileiro. Porque as ideias a gente pode contestar, discordar, incorporar, melhorar: é material público.

Assim, construo meu pensamento em diálogo com faíscas, projéteis, bombas e munições de Kil, Ronaldo e Juliano. Acredito que mais importante do que os nomes que serão apontados nos próximos parágrafos seja apresentar estes pontos de partida que antecedem a própria feitura desse texto. Essa incandescência de 2022 concorda com – e, espero, faça jus ao – final da reflexão de Juliano: eleger algo é dizer: dentre o que ainda existe, desejo que isso dure, pra fertilizar outras coisas no futuro. essa coisa de lista, especialmente se há ideias expressas junto, tem algo a ver com isso.

INCANDESCÊNCIAS OUTRAS

Olhar para o que já disse, e penso já ter dito muito ao mesmo passo em que há sempre muito a se dizer, me parece também relevante. Gabriel García Márquez dizia que todo escritor está sempre escrevendo o mesmo livro; talvez eu sempre escreva a mesma retrospectiva, as mesmas críticas – e não sei se isso é um mérito ou um fracasso. Sigo em movimento, tateando, compreendendo as possibilidades de se manter coerente mesmo na contradição; escolhendo as concessões dentro da consciência do sistema que nos contorna, circula, conduz, engole e ao mesmo tempo acreditando na força de fissuras e rupturas, mesmo que ínfimas. Assim, insisto. Então, compartilho alguns fragmentos:

138

Há um caráter inevitavelmente subjetivo na confecção de uma lista dos destaques do ano. Anterior mesmo à elencar os espetáculos, há a seleção feita ao longo do ano sobre quais assistir – levando em conta a dimensão da cena teatral de São Paulo, é impossível considerar que todas as obras postulantes à tal distinção tenham sido vistas. (2018)

Essa é uma lista que não dá conta da produção teatral feita fora do centro expandido da cidade de São Paulo. É uma lista que também fala das ausências e do que elas significam.

São muitos os grupos que, já há muito tempo, trazem a resistência em seu fazer diário. Ignorados pela crítica, por prêmios e por políticas públicas, seguem fazendo sua arte. Este é um lembrete para mim mesmo sobre a necessidade do deslocamento — literal e metafórico. (2019)