trimestrale di teatro e spettacolo

Poste Italiane s.p.a. - spedizione in abbonamento postale - d.l. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art.1, comma 1, lo/mi

teatromondo: LONDRA, PARIGI, Berlino, bruxelles, varsavia, bogotÀ giuseppe battiston tom stoppard

speciale premio hystrio

euro 10 www.HYstrio.it

anno xxV 3/2012 LUGLIO-SETTEMBRE

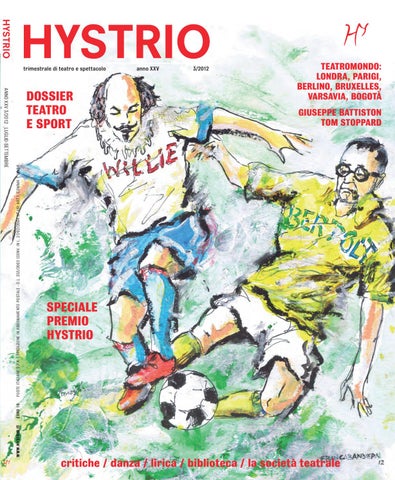

DOSSIER TEATRO E sport

anno xxV 3/2012

critiche / danza / lirica / biblioteca / la società teatrale