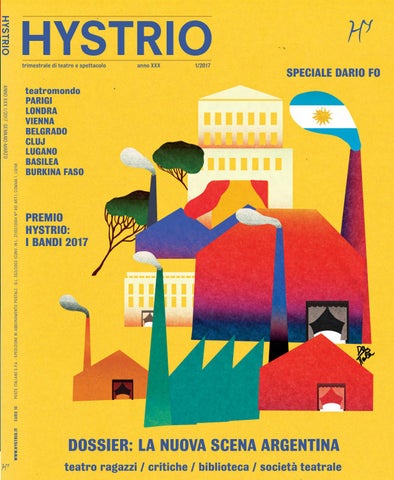

trimestrale di teatro e spettacolo

ANNO XXX 1/2017 GENNAIO-MARZO

SPECIALE DARIO FO

teatromondo PARIGI LONDRA VIENNA BELGRADO CLUJ LUGANO BASILEA BURKINA FASO

PREMIO HYSTRIO: I BANDI 2017

WWW.HYSTRIO.IT

EURO 10

POSTE ITALIANE S.P.A. - SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE - D.L. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N° 46) ART.1, COMMA 1, LO/MI

anno XXX 1/2017

DOSSIER: LA NUOVA SCENA ARGENTINA teatro ragazzi / critiche / biblioteca / società teatrale